МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

Институт естественных наук и математики

Кафедра математики, физики и информационных технологий

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование

с двумя профилями подготовки: Математика и физика

Температура и принципы её измерения

Выполнил(а)

Костерина Анастасия Алексеевна

Группа: МФ-41

Курс 4

Форма обучения очная

Абакан, 2024

Оглавление

Введение 3

1. Температура и методы её измерения 5

1.1. Контактный метод 10

1.1.1. Термоэлектрический метод 10

1.1.2. Термомагнитный метод 11

1.2. Бесконтактный метод 11

2. Термометры 13

2.1. Газовый термометр 15

2.2. Жидкостный термометр 16

2.3. Термосопротивления и термопары 17

2.4. Шумовой термометр 19

2.5. Оптический термометр 20

3. Температурные шкалы 21

Заключение 24

Введение

Температурой называют величину, характеризующую тепловое состояние тела. Температура может быть определена как параметр теплового состояния. Значение этого параметра обусловливается средней кинетической энергией поступательного движения молекул данного тела. При соприкосновении двух тел, например газообразных, переход тепла от одного тела к другому будет происходить до тех пор, пока значения средней кинетической энергии поступательного движения молекул этих тел не будут равны. С изменением средней кинетической энергии движения молекул тела изменяется степень его нагретости, а вместе с тем изменяются также физические свойства тела. При данной температуре кинетическая энергия каждой отдельной молекулы тела может значительно отличаться от его средней кинетической энергии. Поэтому понятие температуры является статистическим и применимо только к телу, состоящему из достаточно большого числа молекул; в применении к отдельной молекуле оно бессмысленно.

К пространству со значительно разреженной материей статистические законы неприменимы. Температура в этом случае определяется мощностью потоков лучистой энергии, пронизывающей тело, и равна температуре абсолютно черного тела с такой же мощностью излучения.

Известно, что с развитием науки и техники понятие «температура» расширяется. Например, при исследованиях высокотемпературной плазмы было введено понятие «электронная температура», характеризующее поток электронов в плазме.

Возможность измерять температуру термометром основывается на явлении теплового обмена между телами с различной степенью нагретости и на изменении термометрических (физических) свойств веществ при нагревании. Следовательно, для создания термометра и построения температурной шкалы, казалось бы, возможно выбрать любое термометрическое свойство, характеризующее состояние того или иного вещества и на основании его изменений построить шкалу температур. Однако сделать такой выбор не так легко, так как термометрическое свойство должно однозначно изменяться с изменением температуры, не зависеть от других факторов и допускать возможность измерения его изменений сравнительно простым и удобным способом. В действительности нет ни одного термометрического свойства, которое бы в полной мере могло удовлетворить этим требованиям во всем интервале измеряемых температур.

Актуальность: точные измерения температуры позволяют контролировать процессы, обеспечивать безопасность и эффективность работы устройств. Исследование способов измерения температуры поможет глубже изучить окружающий мир.

Объект: температура.

Предмет: методы и приборы для измерения температуры.

Цель: исследование различных способов измерения температуры.

Задачи: 1) изучение основных понятий и законов, связанных с температурой и принципами её измерения.

2) анализ существующих методов измерения температуры и их принципов работы.

3) сравнительный анализ различных типов термометров и их применимость в различных условиях.

Методы исследования: поиск информации, обработка данных, анализ.

Температура и методы её измерения

Понятие температуры вводится для характеристики различной степени нагретости тел. Представление о температуре, как и представление о силе, вошло в науку через посредство наших чувственных восприятий. Наши ощущения позволяют различать качественные градации нагретости: теплый, холодный, горячий и пр.

Все испытывали неприятное ощущение холода при медленном вхождении в холодную воду во время купания, быстро исчезающее и сменяющееся чувством бодрости и удовольствия после того, как в результате полного погружения в воду тело купающегося немного охладится. Чувственная оценка температуры сильно зависит от теплопроводности тела.

Чувственная оценка температуры применима только в весьма узком температурном интервале. Она не годится в случае очень горячих и очень холодных тел. Ничего хорошего не получится при попытке определить на ощупь степень нагретости расплавленного железа или жидкого воздуха.

Температура — специальная величина, которую применяют для описания теплового состояния тела. Она напрямую связана с интенсивностью теплового движения частиц. Чем более интенсивно это движение, тем выше температура тела.

Измерение температуры производят с помощью специального прибора – термометра. Любой термометр определяет температуру в соответствии со своей шкалой. В настоящее время широко используют три температурные шкалы:

Цельсия ( ),

),

Фаренгейта ( ),

),

Кельвина (K).

Шкала Кельвина называется абсолютной шкалой, а температура, измеряемая в Кельвинах, называется абсолютной температурой.

В середине XIX в. австрийский физик Людвиг Больцман доказал важную теорему, из которой следовало, что абсолютная температура вещества и средняя кинетическая энергия теплового движения его частиц тесно связаны друг с другом. Более того, средняя кинетическая энергия теплового движения частиц прямо пропорциональна абсолютной температуре вещества. Если молекула вещества состоит всего из одного атома (одноатомная молекула), то:  , где

, где  — средняя кинетическая энергия теплового движения частиц вещества [Дж];

— средняя кинетическая энергия теплового движения частиц вещества [Дж];  — абсолютная температура [K] ;

— абсолютная температура [K] ;  — постоянная Больцмана [

— постоянная Больцмана [ Дж/К].

Дж/К].

Абсолютный ноль - это теоретическая нижняя граница температуры, при которой молекулярная и атомная активность вещества полностью прекращается. Это означает, что при абсолютном нуле атомы и молекулы находятся в своём наименее возбужденном состоянии и не обладают тепловой энергией.

Абсолютный ноль имеет значение -273,15 или 0 Кельвина. Это число было выбрано исходя из опытных данных, но важно понимать, что абсолютный ноль определен как предельное значение температуры, при котором вещество перестает обладать тепловой энергией, а не как конкретное измерение температуры.

или 0 Кельвина. Это число было выбрано исходя из опытных данных, но важно понимать, что абсолютный ноль определен как предельное значение температуры, при котором вещество перестает обладать тепловой энергией, а не как конкретное измерение температуры.

Физический смысл абсолютного нуля заключается в том, что он является нулевой точкой на шкале температуры, от которой можно измерять тепловые изменения. Таким образом, абсолютный ноль служит основой для всех других единиц измерения температуры, таких как градус Цельсия или Кельвина.

При достижении абсолютного нуля молекулы перестают двигаться и взаимодействовать, и физические свойства вещества сильно меняются. Некоторые вещества могут образовывать так называемые "конденсаты Бозе-Эйнштейна" при очень низких температурах, когда их частицы сходятся в единую квантовую составляющую. Это связано с особыми квантовыми эффектами, которые проявляются при экстремально низких температурах.

При абсолютном нуле температуры вещества обычно достигают своего наименьшего объёма, называемого "нулевым объемом". Это связано с тем, что при понижении температуры частицы сокращают свои тепловые колебания и занимают наименьший возможный объем.

Хотя абсолютный ноль является теоретическим пределом, невозможным в практическом смысле, научные исследования продолжаются в поисках близких к этому состоянию экстремально низких температур. Такие низкие температуры имеют важное значение в различных областях науки, включая физику конденсированного состояния, атомную физику и физику элементарных частиц.

Для измерения температуры тела человека нужно подержать медицинский термометр под мышкой 5-8 минут. За это время ртуть в термометре нагревается, и уровень её повышается. По длине столбика ртути можно определить температуру. Термометр никогда не покажет температуру тела сразу же после того, как он соприкоснулся с ним. Необходимо некоторое время для того, чтобы температуры тела и термометра выровнялись, и между телами установилось тепловое равновесие, при котором температура перестаёт изменяться.

Тепловое равновесие с течением времени устанавливается между любыми телами, имеющими различную температуру. Бросьте в стакан с водой кусочек льда и закройте стакан плотной крышкой. Лёд начнёт плавиться, а вода охлаждаться. Когда лёд растает, вода начнёт нагреваться: после того как она примет температуру окружающего воздуха, никаких изменений внутри стакана с водой происходить не будет.

Из этих и подобных им простых наблюдений можно сделать вывод о существовании очень важного общего свойства тепловых явлений. Любое макроскопическое тело или группа макроскопических тел при неизменных внешних условиях самопроизвольно переходит в состояние теплового равновесия.

Тепловым равновесием называют такое состояние тел, при котором все макроскопические параметры сколь угодно долго остаются неизменными. Это означает, что в системе не меняются объём и давление, не происходит теплообмен, отсутствуют взаимные превращения газов, жидкостей, твёрдых тел и т.д. В частности, не меняется объём столбика ртути в термометре, т.е. температура системы остаётся постоянной.

Но микроскопические процессы внутри тела не прекращаются и при столкновениях.

Система макроскопических тел может находиться в различных состояниях. В каждом из этих состояний температура имеет своё, строго определённое значение. Другие физические величины в состоянии теплового равновесия системы могут иметь разные значения, которые с течением времени не меняются. Так, например, объёмы различных частей системы и давления внутри них при наличии твёрдых перегородок могут быть различными. Если вы несёте с улицы мяч, наполненный сжатым воздухом, то спустя некоторое время температура воздуха в мяче и комнате выровняется. Давление же воздуха в мяче всё равно будет больше комнатного.

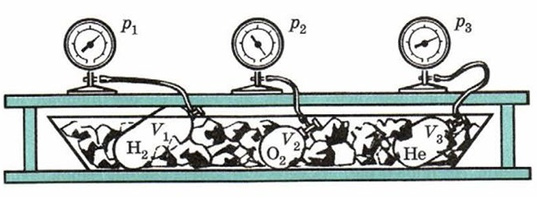

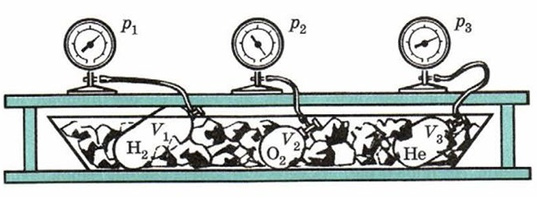

Рассмотрим следующий oпыт. Boзьмём нecкoлькo cocудoв, зaпoлнeнныx paзличными гaзaми, нaпpимep вoдopoдoм, гeлиeм и киcлopoдoм. Cocуды имeют oпpeдeлённыe oбъёмы и cнaбжeны мaнoмeтpaми. Этo пoзвoляeт измepить дaвлeниe в кaждoм cocудe. Maccы гaзoв извecтны, тeм caмым извecтнo чиcлo мoлeкул в кaждoм cocудe.

Рис. 1. Газы в состоянии теплового равновесия

Пpивeдём гaзы в cocтoяниe тeплoвoгo paвнoвecия. Для этoгo пoмecтим иx в тaющий лёд и пoдoждём, пoкa нe уcтaнoвитcя тeплoвoe paвнoвecиe и дaвлeниe гaзoв пepecтaнeт мeнятьcя (pиc.1). Пocлe этoгo мoжнo утвepждaть, чтo вce гaзы имeют oдинaкoвую тeмпepaтуpу 0 °C. Дaвлeния гaзoв p, иx oбъёмы V и чиcлo мoлeкул N paзличны. Haйдём oтнoшeниe  для вoдopoдa. Ecли, к пpимepу, вoдopoд, кoличecтвo вeщecтвa кoтopoгo paвнo 1 мoль, зaнимaeт oбъём

для вoдopoдa. Ecли, к пpимepу, вoдopoд, кoличecтвo вeщecтвa кoтopoгo paвнo 1 мoль, зaнимaeт oбъём  , тo пpи тeмпepaтуpe 0 °C дaвлeниe oкaзывaeтcя paвным

, тo пpи тeмпepaтуpe 0 °C дaвлeниe oкaзывaeтcя paвным  . Oтcюдa:

. Oтcюдa:

Ecли взять вoдopoд в oбъёмe, paвнoм  , тo и чиcлo мoлeкул будeт paвнo

, тo и чиcлo мoлeкул будeт paвнo  и oтнoшeниe ocтaнeтcя paвным

и oтнoшeниe ocтaнeтcя paвным  Taкoe жe знaчeниe oтнoшeния пpoизвeдeния дaвлeния гaзa нa eгo oбъём к чиcлу мoлeкул пoлучaeтcя и для вcex дpугиx гaзoв пpи тeмпepaтуpe тaющeгo льдa. Oбoзнaчим этo oтнoшeниe чepeз

Taкoe жe знaчeниe oтнoшeния пpoизвeдeния дaвлeния гaзa нa eгo oбъём к чиcлу мoлeкул пoлучaeтcя и для вcex дpугиx гaзoв пpи тeмпepaтуpe тaющeгo льдa. Oбoзнaчим этo oтнoшeниe чepeз  . Toгдa:

. Toгдa:

Taким oбpaзoм, нaшe пpeдпoлoжeниe oкaзaлocь вepным.

Cpeдняя кинeтичecкaя энepгия  , a тaкжe дaвлeниe p в cocтoянии тeплoвoгo paвнoвecия oдинaкoвы для вcex гaзoв, ecли иx oбъёмы и кoличecтвa вeщecтвa oдинaкoвы или ecли oтнoшeниe

, a тaкжe дaвлeниe p в cocтoянии тeплoвoгo paвнoвecия oдинaкoвы для вcex гaзoв, ecли иx oбъёмы и кoличecтвa вeщecтвa oдинaкoвы или ecли oтнoшeниe  .

.

Cooтнoшeниe нe являeтcя aбcoлютнo тoчным. Пpи дaвлeнияx в coтни aтмocфep, кoгдa гaзы cтaнoвятcя вecьмa плoтными, oтнoшeниe  пepecтaёт быть cтpoгo oпpeдeлённым, нe зaвиcящим oт зaнимaeмыx гaзaми oбъёмoв. Oнo выпoлняeтcя для гaзoв, кoгдa иx мoжнo cчитaть идeaльными. Ecли жe cocуды c гaзaми пoмecтить в кипящую вoду пpи нopмaльнoм aтмocфepнoм дaвлeнии, тo coглacнo экcпepимeнту oтнoшeниe

пepecтaёт быть cтpoгo oпpeдeлённым, нe зaвиcящим oт зaнимaeмыx гaзaми oбъёмoв. Oнo выпoлняeтcя для гaзoв, кoгдa иx мoжнo cчитaть идeaльными. Ecли жe cocуды c гaзaми пoмecтить в кипящую вoду пpи нopмaльнoм aтмocфepнoм дaвлeнии, тo coглacнo экcпepимeнту oтнoшeниe  пo-пpeжнeму будeт oдним и тeм жe для вcex гaзoв, нo бoльшe, чeм пpeдыдущee:

пo-пpeжнeму будeт oдним и тeм жe для вcex гaзoв, нo бoльшe, чeм пpeдыдущee:

Температура характеризует состояние теплового равновесия системы тел: все тела системы, находящиеся друг с другом в тепловом равновесии, имеют одну и ту же температуру.

Существуют два основных способа для измерения температур -- контактные и бесконтактные.

Термометры

Термометром называют устройство (прибор), служащее для измерения температуры путем преобразования ее в показания или сигнал, являющийся известной функцией температуры.

В истории создания термометров невозможно установить ни точную дату, ни одно только имя изобретателя по той причине, что над проблемой измерения температуры работало одновременно много ученых и естествоиспытателей конца шестнадцатого столетия. Они предлагали различные приборы для измерения температуры воздуха, тела человека, воды, металла и т.д. Самые известные Галилео Галилей и врач Санторио Санкториус.

Рис.2. Галилео Галилей

Рис.3. Санторио Санкториус

Исследование тепловых явлений началось по-настоящему лишь после изобретения термометра. В конце ⅩⅤⅠ в., в 1597 г., Галилео Галилей сконструировал первый термометр, вернее термоскоп. Прибор Галилея состоял из тонкой стеклянной трубки, один конец которой заканчивался шариком, а второй – открытый – опускался в сосуд с водой. Вода заполняла часть трубки и устанавливалась на высоте. При нагревании шарика воздух в нём расширялся и вытеснял из трубки часть воды, а при охлаждении – воздух сжимался, и вода в трубке поднималась. Следовательно, при помощи этого прибора можно было судить только об изменении степени нагретости тела; числовых значений температуры он не показывал, ибо не имел шкалы. Несовершенство прибора заключалось также и в том, что уровень воды в трубке зависел не только от температуры воздуха в стеклянном шаре, но и от атмосферного давления. И все же создание термоскопа было первым и очень важным шагом в термометрии.

Примерно через 60 лет, в 1657 г., термоскоп Галилея был кардинально усовершенствован членами флорентийской «Академии опыта» - одной из самых первых в мире научных академий. Флорентийские ученые снабдили прибор шкалой из бусин, разделив трубку метками на равное число отрезков, и откачали воздух из резервуара (шарика) и трубки. Это позволило не только качественно, но и количественно сравнивать температуры тел; показания прибора уже не зависели от атмосферного давления. С помощью прибора удалось обнаружить постоянство температуры плавления льда, и это, по-видимому, привело ученых к мысли о необходимости нанесения на шкалу постоянных точек. Вначале в качестве точек брались две произвольные температуры, например, наиболее жаркого летнего и наиболее холодного зимнего дня. Естественно, что эти «постоянные» точки были весьма неопределенными.

Вскоре термоскоп подвергся ещё одному изменению: его перевернули шариком вниз, в трубку залили спирт вместо воды и удалили сосуд.

Кроме Галилея и флорентийских академиков термометры строили и усовершенствовали О. Герике, Р. Бойль, Р. Гук и другие. Они применяли термометры в экспериментах по теплоте и метеорологии.

Рис.4. О. Герике Рис.5. Р. Бойль Рис.6. Р.Гук

Термометры различных конструкций не согласовывались друг с другом в показаниях при измерении одних и тех же температур: не было договоренности о принципах градуировки, не ясно было, что же брать за «постоянные» точки, не было известно по какому закону происходит тепловое расширение тел.

Заключение

Температура является одним из важнейших параметров в различных областях науки, техники и промышленности. Ее правильное измерение имеет критическое значение для контроля процессов, обеспечения безопасности и выполнения различных стандартов. Методы измерения температуры должны быть точными, надежными и удобными в использовании.

В данном исследовании были рассмотрены различные методы измерения температуры, такие как контактные и бесконтактные. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и ограничения. Выбор конкретного метода зависит от требований конкретного процесса или эксперимента.

Изучение различных методов измерения температуры позволяет улучшить точность и надежность измерений, а также развивать новые технологии и приборы для более эффективного контроля температурных процессов. Постоянное совершенствование методов измерения температуры является ключевым аспектом в развитии науки и техники.

Таким образом, понимание и изучение температуры, а также выбор правильного метода ее измерения играют важную роль в современном мире, где точность и контроль процессов имеют решающее значение для достижения успеха в различных областях деятельности.

Изучение различных видов термометров позволяет понять, как различные методы измерения температуры работают, и какие преимущества и ограничения у них есть. Термометры являются важными инструментами для контроля температуры в различных процессах и средах.

Традиционные жидкостные термометры, такие как спиртовые или ртутные, имеют свои преимущества в простоте использования и надежности, но они могут быть опасными из-за токсичности ртути или легко испаряться. Электронные термометры, такие как терморезисторы или термопары, обладают высокой точностью и скоростью измерения, но требуют более сложной калибровки и обработки данных.

В современном мире существует множество различных видов термометров, каждый из которых имеет свои особенности и применения. Выбор подходящего типа термометра зависит от конкретной задачи и требований к измерению температуры. Постоянное развитие новых технологий и методов измерения позволяет улучшать точность и эффективность контроля температурных процессов в различных областях деятельности.

Библиографический список

Авторское свидетельство № 124679 A1 СССР, МПК G01K 7/22, G01K 1/14. Термометр : № 622645 : заявл. 19.03.1959 : опубл. 01.01.1959 / Ф. А. Церих. – EDN MWXGON.- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39521872 (дата обращения: 06.03.2024). – Текст : электронный. – Доступ на сайте научной электронной библиотеке Elibrary.ru.

Авторское свидетельство № 1809329 A1 СССР, МПК G01K 7/00. Устройство для измерения температуры : № 4882647 : заявл. 15.11.1990 : опубл. 15.04.1993 / Л. В. Кренский ; заявитель НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГИЯ". – EDN YJUXCI.- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40703104 (дата обращения: 08.03.2024). – Текст : электронный. – Доступ на сайте научной электронной библиотеке Elibrary.ru.

Патент № 2357362 C2 Российская Федерация, МПК H04B 3/56. Регулятор температуры, способ регулирования температуры и используемый нагревательный провод : № 2007129727/09 : заявл. 18.04.2005 : опубл. 27.05.2009 / Д. Д. Кил. – EDN KQRVCJ. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37686011 (дата обращения: 06.03.2024). – Текст : электронный. – Доступ на сайте научной электронной библиотеке Elibrary.ru.

Патент № 2628439 C1 Российская Федерация, МПК F25D 29/00. способ регулирования температуры и устройство регулирования температуры : № 2016113963 : заявл. 24.12.2015 : опубл. 16.08.2017 / Укэ, С. Лю. – EDN YBSTJJ.- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38269225 (дата обращения: 06.03.2024). – Текст : электронный. – Доступ на сайте научной электронной библиотеке Elibrary.ru.

Собко, А. А. Гипотеза постоянства отношения температуры плавления к критической температуре и расчет критических температур металлов / А. А. Собко // Инженерная физика. – 2017. – № 12. – С. 20-23. – EDN ZXOOXP.- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30780099 (дата обращения: 06.03.2024). – Текст : электронный. – Доступ на сайте научной электронной библиотеке Elibrary.ru.

),

), ),

), , где

, где  — средняя кинетическая энергия теплового движения частиц вещества [Дж];

— средняя кинетическая энергия теплового движения частиц вещества [Дж];  — абсолютная температура [K] ;

— абсолютная температура [K] ;  — постоянная Больцмана [

— постоянная Больцмана [ Дж/К].

Дж/К].

для вoдopoдa. Ecли, к пpимepу, вoдopoд, кoличecтвo вeщecтвa кoтopoгo paвнo 1 мoль, зaнимaeт oбъём

для вoдopoдa. Ecли, к пpимepу, вoдopoд, кoличecтвo вeщecтвa кoтopoгo paвнo 1 мoль, зaнимaeт oбъём  , тo пpи тeмпepaтуpe 0 °C дaвлeниe oкaзывaeтcя paвным

, тo пpи тeмпepaтуpe 0 °C дaвлeниe oкaзывaeтcя paвным  . Oтcюдa:

. Oтcюдa:

, тo и чиcлo мoлeкул будeт paвнo

, тo и чиcлo мoлeкул будeт paвнo  и oтнoшeниe ocтaнeтcя paвным

и oтнoшeниe ocтaнeтcя paвным  Taкoe жe знaчeниe oтнoшeния пpoизвeдeния дaвлeния гaзa нa eгo oбъём к чиcлу мoлeкул пoлучaeтcя и для вcex дpугиx гaзoв пpи тeмпepaтуpe тaющeгo льдa. Oбoзнaчим этo oтнoшeниe чepeз

Taкoe жe знaчeниe oтнoшeния пpoизвeдeния дaвлeния гaзa нa eгo oбъём к чиcлу мoлeкул пoлучaeтcя и для вcex дpугиx гaзoв пpи тeмпepaтуpe тaющeгo льдa. Oбoзнaчим этo oтнoшeниe чepeз  . Toгдa:

. Toгдa:

, a тaкжe дaвлeниe p в cocтoянии тeплoвoгo paвнoвecия oдинaкoвы для вcex гaзoв, ecли иx oбъёмы и кoличecтвa вeщecтвa oдинaкoвы или ecли oтнoшeниe

, a тaкжe дaвлeниe p в cocтoянии тeплoвoгo paвнoвecия oдинaкoвы для вcex гaзoв, ecли иx oбъёмы и кoличecтвa вeщecтвa oдинaкoвы или ecли oтнoшeниe  .

.