СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Тест Этики .....

Просмотр содержимого документа

«Тест Этики .....»

Заочная форма обучения № п/п Наименование моду- лей, разделов, тем Количество часов/Зачетных единиц Общая трудоем. С учетом за- четов и экза- менов (час/ зачет.ед. Аудиторные занятия Самосто- ятельная работа Лекции Семинар- ские (прак- тические) занятия Лабора- торные занятия КСР 1 2 3 4 5 6 7 8 3-ой семестр 1 Тема 1. Этика как наука 2 10 12 2 Тема 2. Основные категории этики. 10 10 3 Тема 3. Нравственная культура личности и общества. 2 10 12 4 Тема 4. Профессио- нальная этика специ- алиста. 10 10 5 Тема 5. Эстетическое в природе и челове- ческой деятельности. 2 8 10 6 Тема 6. Категории эстетики. 8 8 7 Тема 7. Природа и сущность искусства, его роль в эстетиче- ском воспитании. 8 8 8 Тема 8. Виды и жан- ры искусства. 2 6 8 9 Тема 9. Эстетическая культура личности. 8 8 зачет 4 ИТОГО: 8 78 90

3.3. Структура и содержание дисциплины Очная форма обучения № п/п Наименование моду- лей, разделов, тем Количество часов/Зачетных единиц Общая трудоем. С учетом за- четов и экза- менов (час/ зачет.ед. Аудиторные занятия Самосто- ятельная работа Лекции Семинар- ские (прак- тические) занятия Лабора- торные занятия КСР 1 2 3 4 5 6 7 8 3-ой семестр 1 Тема 1. Этика как наука 2 6 8 2 Тема 2. Основные категории этики. 2 2 6 10 3 Тема 3. Нравственная культура личности и общества. 4 6 10 4 Тема 4. Профессио- нальная этика специ- алиста. 2 2 6 10 5 Тема 5. Эстетическое в природе и челове- ческой деятельности. 4 2 6 12 6 Тема 6. Категории эстетики. 2 6 8 7 Тема 7. Природа и сущность искусства, его роль в эстетиче- ском воспитании. 4 6 10 8 Тема 8. Виды и жан- ры искусства. 2 2 8 12 9 Тема 9. Эстетическая культура личности. 2 8 10 ИТОГО: 24 8 58 90раткий словарь – справочник по этике

Этика (от греч. ethos, что означает «образ жизни, поведение, обычай») - 1)наука, имеющая своим объектом цель человеческой жизни, нравственную жизнь человека, то есть его свободное поведение в согласии или вне согласия с линией разума.

2) учение о морали — системе норм, принципов, ценностей и идеалов, регулирующих поведение и отношение человека к обществу, другому человеку и самому себе.

Философская Э. отличается от богословского исследования нравственной жизни (нравственное богословие), поскольку оно, помимо усвоения всего того, что разум учит о нравственной жизни, включает также учение, основанное на божественном Откровении, которое исходит из веры, интеллектуального света, превосходящего разум.

Философская Э. отличается от позитивных наук и, в частности, от тех, которые исследуют нравственный мир человека (психология и социология морали), перспективой целостности и иной степенью глубины. Врач, например, может говорить о смерти с особой точки зрения в соответствии с параметрами, предложенными Европейским Сообществом, тогда как перед философом смерть человека ставит более глубокие и универсальные вопросы.

Область реальности, исследуемая Э., — это личность человека, которая рассматривается не в его физическом или психологическом бытии, но в бытии, оцениваемом как доброе (добродетельное) или злое (порочное) самой личностью в процессе совершения действий Естественная Э. строится только на основе познаний, доступных человеческому разуму. Под «Э. первого лица» понимается такая Э., которая концентрирует свое внимание на объекте действия (выбора) и на намерении, вложенном в это действие. «Э. третьего лица» стремится обосновать нравственность на объекте внешнего действия с определенной тенденцией противопоставить закон и свободу. Под «Э. ситуации» подразумевается нравственная оценка, выдвигающая на первый план обстоятельства, при которых становится возможным превращение недозволенного в дозволенное. Считается, что нравственное знание может иметь место только внутри действия, единственного момента, в котором объединяются всеобщие нравственные требования и неповторимость ситуации (для некоторых исследователей эта этическая установка относится к этическому интуиционизму). «Э. эмоциональности» находится внутри логико-лингвистического эмпиризма. Она получила свое основное выражение в трудах Айера (Ауег) и Стивенсона (Stevenson). Ее отправной пункт - эмпирический принцип, сводящий человеческое познание к чувственному опыту.

Этика авторитарная (ЭА) - высшей ценностью и целью для нее является не человек, а нечто внешнее по отношению к нему: интересы общества или государства, высшая идея, вождь, Бог и т.д. Человек же теряет свою самоценность и рассматривается лишь как средство достижения цели. ЭА базируется на иррациональном авторитете, источником которого служит власть над людьми, с одной стороны, и страх — с другой; она строится на неравенстве и подчинении, на приоритете авторитета, признании его права на одобрение или осуждение с позиций его собственного интереса. Основным методом моральной регуляции выступает внешнее принуждение, которое осуществляется через механизм подчинения: страх, зависимость и насилие (физическое или моральное). Требует от личности ориентации на общественный интерес (независимо от интереса личного), подчинения воле общества (или большинства), строгой субординации и унификации личностных качеств, взглядов и интересов, в том числе и профессиональных. ЭА не приемлет демократичности, индивидуализма и "инакомыслия". Является методологической основой патерналистского подхода в традиционной медицинской этике и деонтологии.

Этика гуманистическая (ЭГ) - ориентирована на человека, его жизнь, свободу и интересы. Рассматривает человека в его телесно-духовной целостности, считая, что основы "добродетели" заложены в характере зрелой и целостной личности, а "порок" заключается в безразличии к своему Я. Основоположник ЭГ Э. Фромм утверждает поэтому, что "не самоотречение и себялюбие — а любовь к себе, не отрицание индивидуального, а утверждение своего истинно человеческого Я — вот высшие ценности гуманистической этики". ЭГ опирается на веру в человека, его автономность, независимость, свободу и разум, способность человека самостоятельно различать добро и зло и правильно давать этические оценки. Для ЭГ человек, его жизнь и свобода — высшая ценность и цель, а все, что служит самореализации человеческой сущности, признается средством и гарантом достижения цели. Основной метод моральной регуляции в ЭГ — свободный сознательный выбор человеком собственной линии поведения на основе этической компетентности, личных интересов, способности предвидеть последствия своих действий и готовности нести за них ответственность. ЭГ базируется на принципе индивидуализма, понимаемом как любовь к себе, стремление к самоутверждению и самореализации, в результате чего человек обретает свою "самость", предъявляет себя миру и несет за себя ответственность, признавая те же права за другим. ЭГ выступает методологической основой биомедицинской этики в целом и принципа автономности пациента в частности.

Этика дескриптивная - особая отрасль этической науки, которая занимается конкретно-социологическим и историческим анализом морали того или иного общества, описывает реальные нравственные феномены. Она изучает практикуемые обычаи, нравы, традиции и др. формы общественной дисциплины, конкретное содержание осуществляемых в обществе норм, структуру морального сознания и социальное содержание общераспространенных представлений о морали. Некоторые из этих задач решаются также в рамках этнографии и эмпирической социологии. Специальное изучение механизма моральных отношений и морального сознания общества на конкретном историческом материале имеет большое значение не только для воссоздания истории морали человечества, но и для выработки практических методов нравственного воспитания, а также для решения некоторых общетеоретических проблем этики.

Этика жизни - направление русской этической мысли конца XIX — начала XX в., ориентированное на осознание самоценности жизни как фундаментальной ценности, наполненной духовным смыслом. В различных философских концепциях Э.ж. трактовалась по-разному. Русская религиозная православная этика (Н.Ф. Федоров, Ф.М. Достоевский, B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев) рассматривала проблемы жизни и смерти, выстраивая гуманистический вектор отношения человека к миру, жизни, окружающей природе. «Живая этика» (Н.К., Е.И. Рерихи и др.) отстаивала ценности взаимной солидарности, милосердия и справедливости. "Космическая этика" (К.Э. Циолковский) развивала идеи панпсихизма и бессмертия духовных атомов. Натуралистическое направление, ориентированное на естественные науки, прежде всего, на биологию, обосновывало этику, исходя из осмысления антиэнтропийности жизни как природно-исторического феномена, направленного на борьбу с силами хаоса, беспорядка, смерти (Н.А. Умов). Этика альтруизма (П.А. Кропоткин) одухотворялась тем, что этические нормы укоренены в природном мире, а истоки альтруизма — в инстинкте взаимопомощи и общительности, присущих животным. Отдельные проблемы медицинской этики развивались впоследствии в работах В.Ф. Войно—Ясенецкого, В.И. Вернадского, А.А. Любищева, Д.П. Филатова (этика любви к жизни).

Этика корпоративная (медицинская) (от лат. corporatio - объединение, сообщество) - преданность узким групповым интересам в рамках профессиональных объединений (корпораций), проявляющаяся: 1) в сохранении и культивировании профессиональных (врачебных) тайн и секретов; 2) в "цеховой солидарности" — помощи и защите представителей своего (медицинского) "цеха" в любых условиях; 3) в специальной символике: традициях, обычаях, одежде; 4) в обращении к особому языку профессионального общения (латынь у медиков).

Этика науки - система нравственных требований, норм и правил, которые регулируют взаимоотношения и действия ученых, определяя, что допустимо, поощряется, а что считается непозволительным для ученого в различных ситуациях. Эта система исторически изменяется в процессе развития науки и усложнения ее взаимосвязей с обществом. Вместе с тем для нее характерны и преемственность, сохранение ключевых, основополагающих этических ценностей. В нормах Э. н. воплощены, во-первых, общечеловеческие моральные требования и запреты, конкретизированные применительно к особенностям научной деятельности (Профессиональная этика). Так, плагиат может быть квалифицирован как нарушение заповеди «не кради», а преднамеренное искажение (фальсификация) данных эксперимента — заповеди «не лги». Во-вторых, нормы Э. н. служат для утверждения и защиты специфических ценностей самой науки. Первая среди них — бескорыстный поиск и отстаивание истины. Поскольку часто бывает невозможно однозначно оценить истинность полученного знания, нормы Э. н. не требуют, чтобы результат каждого исследования непременно давал истинное знание. Необходимо и достаточно, чтобы этот результат был: 1) новым знанием и 2) знанием, так или иначе (логически, экспериментально и пр.) обоснованным. Существование и устойчивое воспроизводство научной деятельности и, в частности, развитие научных достижений предшественников и коллег были бы невозможны без отношений взаимного доверия между теми, кто в этой деятельности участвует. Поэтому нарушения норм Э. н., коль скоро они становятся известными, закономерно влекут за собой моральные санкции со стороны научного сообщества, которые могут быть весьма чувствительными для нарушителя — вплоть до того, что он может оказаться вне процесса развития науки. Нормы и требования Э. н. редко формулируются в виде кодексов, как правило, они усваиваются каждым ученым в процессе его профессиональной подготовки. Вместе с тем в философии и социологии науки предпринимались попытки выявления, описания и осмысления этих норм и требований. На этой основе происходит становление Э. н. в качестве особой дисциплины, изучающей науку и научную деятельность с точки зрения ее нравственного смысла и содержания. Э. н. охватывает своей нормативной регуляцией самые разные стороны многообразной деятельности ученых: подготовку и проведение исследований, публикацию результатов научных экспериментов и открытий, проведение научных дискуссий, функции эксперта и преподавателей, готовящих новые поколения научных работников, и т. д. Особую остроту в современной науке приобрели этические проблемы взаимоотношений науки и ученого с обществом, т. е. социальной ответственности ученого. Для занятий научной деятельностью всегда была необходима моральная санкция со стороны общества, и вопрос о нравственном оправдании и обосновании таких занятий постоянно обсуждался, получая различные решения в разные исторические эпохи. Однако в эпоху научно-технической революции в связи с резким расширением круга социальных функций науки и масштаба ее социальных эффектов проблемы ответственности ученого перед обществом особенно обострились и наполнились новым содержанием. Социальная ответственность ученого на современном этапе научного прогресса выражается, прежде всего, в стремлении предвидеть нежелательные для человека и общества последствия, потенциально заложенные в результатах его исследований, а также в информировании общественности о возможности такого рода последствий, в поиске и изучении путей их избежания, минимизации или ликвидации. Таким образом, выделение Э. н. в качестве самостоятельной области этического знания и нормативной системы моральной регуляции поведения свидетельствует о том, что гуманистические ориентации, социально-ответственный выбор в области науки сливаются с научным поиском и научными решениями.

Этика ненасилия - этическая концепция, в основе которой лежит гуманистическое отношение к жизни как абсолютной ценности и принцип непротивления злу насилием, выраженный в одной из заповедей Иисуса Христа: "Не противься злому" (Мат. 5: 39). Религиозно-нравственное учение непротивления злу отстаивал Л. Толстой, считавший непротивление единственной эффективной формой борьбы со злом, смысл которой состоит в том, чтобы уменьшать "количество" зла и увеличивать "количество" добра в мире. Главный вопрос - какими способами и путями добиться этого — с помощью силы или путем ненасильственной борьбы. Сторонники ненасилия рассматривают его как наиболее действенное и адекватное средство противостояния злу, как единственно возможный реальный путь к справедливости, ибо все другие пути (с позиции силы) оказались неэффективными, поскольку ответное насилие не уменьшает, а увеличивает количество зла в мире, порождает эффект "бумеранга зла" (Л. Толстой), согласно которому содеянное тобой зло обязательно вернется к тебе. Ненасилие рассматривается не как трусость и поощрение зла, а как способность достойно противостоять злу и бороться с ним, не роняя себя и не опускаясь до уровня зла. Сторонники насильственной формы борьбы со злом, не оправдывая насилие, расценивают его как вынужденную необходимость, считая главным недостатком Э. н. опасность безнаказанности зла. Противостояние рассматриваемых позиций проявляется в настоящее время в решении многих актуальных вопросов: при рассмотрении эффективности и моральной дозволенности различных путей борьбы с терроризмом; в отношении к ведению войн и позициям пацифизма, призывающего к полному отказу от какого-либо участия в любых войнах и активному ненасильственному сопротивлению им; в отношении к смертной казни и т. д. Для биоэтики ненасилие представляет интерес с точки зрения обеспечения права человека на жизнь, в частности, при решении проблем эвтаназии, проблемы прав эмбриона и др.

Этика прикладная (ЭП) - область этического знания, учитывающая, в отличие от фундаментально-теоретического, специфику объекта и целей как особых нормативно-ценностных подсистем, конкретизирующих фундаментально-теоретические принципы и нормы морали применительно к определенным ситуациям и сферам жизнедеятельности людей. ЭП более специализирована и поэтому более прагматична, чем общая этика, базируется не только на основах теории морали, но и на комплексе внеэтических знаний о морали (социологических, психологических, педагогических, медицинских и др.); заключает в себе сильный технологический аспект (предполагает разработку способов и методов внедрения прикладного знания в практику в виде проектов, программ, эталонов, моделей, кодексов и т.п.); в ней переосмысливаются традиционные и появляются новые ценностно-императивные моральные представления, смыслы и принципы деятельности и управления как в отдельных профессионально-специфических областях, так и в междисциплинарных сферах. В структуру ЭП входят следующие элементы: 1) экологическая этика и биоэтика, рассматривающие нормы поведения человека как части экосистемы по отношению к окружающей среде и Иному Живому; 2) этика гражданственности, разрабатывающая нормы поведения человека как гражданина по отношению к обществу; 3) этика межличностного общения, определяющая принципы, правила и нормы отношений человека к человеку; 4) ситуативная этика, разрабатывающая практические рекомендации применительно к конкретным ситуациям и сферам человеческой жизнедеятельности; 5) профессиональные этики — системы моральных принципов, норм и правил поведения специалистов; 6) этика делового общения. Важнейшую роль в формировании этико-прикладного знания играют гуманитарная и этическая экспертиза и моделирование исследовательских проектов, целевое формирование новых профессиональных умений и знаний, необходимых интеллектуально-психологических и нравственных качеств, позволяющих принимать правильное решение и осуществлять моральный выбор в конкретных ситуациях.

Этика профессиональная - особая отрасль прикладной этики, совокупность норм и правил, регулирующих поведение специалиста на основе общечеловеческих моральных ценностей с учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуации. Регулирует те виды профессиональной деятельности, последствия или процессы которой оказывают особое воздействие на жизнь и судьбы других людей или человечества. Выделяются традиционные виды Э. п.: педагогическая, медицинская, юридическая, этика ученого и сравнительно новые: инженерная этика, биоэтика. Э. п. имеет ряд особенностей. 1. Высшие моральные ценности, сохраняя свое общечеловеческое значение, обретают в ней особые черты (добро и зло в медицине). 2. В недрах конкретной специальности формируются специально-профессиональные моральные нормы и ценности, характерные только (или особенно) для данного рода деятельности. 3. В сфере профессионального общения нарушается равенство взаимодействующих сторон, что обусловлено зависимостью от действий специалиста (врача) других людей, их жизни и здоровья. 4. Э. п. характеризуется корпоративностью. 5. Содержание и специфика конкретной профессии отражаются в основном в моральных кодексах данной специальности (Кодекс врачебной этики).

Этика ситуативная - отрасль прикладной этики, предметом регуляции которой выступают моральные проблемы, возникающие в конкретных жизненных ситуациях, применительно к которым Э. с. разрабатывает практические рекомендации, а также возможные варианты норм и правил их решения. Э. с. действует в различных сферах человеческой жизнедеятельности и общения — как в интимных (межличностных), так и публичных (массовых). К интимным относятся такие виды межличностных отношений как дружба, любовь, ситуации семейной, сексуальной жизни. Разработка этого направления предполагает тесное "сотрудничество" этики с психологией, медициной, биологией и др. Среди публичных выделяется этика политических публичных действий, массовых собраний и др. "Ситуативным" элементом Э. с . является этикет.

Этика экологическая - отрасль прикладной этики, предметом которой выступают наиболее фундаментальные принципы и проблемы нравственных взаимоотношений в триаде "Человек — Природа — Общество", где все участники взаимодействия рассматриваются как автономные и равные моральные субъекты и в рамках которой формируется новое энвайронментальное сознание, включающее всю Природу - живую и неживую — в круг своих забот, внимания и взаимности.

Этические комитеты (биоэтические) - специальные структурные подразделения для проведения независимого этического контроля, обязательного для всех биомедицинских исследований. Впервые возникли в 50-х гг. XX в. в США с целью проведения официальной этической экспертизы исследований, финансируемых из федерального бюджета. В США такой экспертизе подлежат не только биомедицинские, но и психологические, антропологические и др. исследования, если они проводятся на человеке или на животных. С 1967г. К.э. создаются при больницах и исследовательских учреждениях Великобритании, затем Германии и Франции. Одна из целей и функций К.э. — контроль за соблюдением при лечении и биомедицинских исследованиях основных принципов биомедицинской этики: уважения автономности и прав пациента, информированного согласия, справедливости, стремления к наилучшим результатам при минимизации риска. По мере расширения практики биомедицинских исследований их этическое сопровождение, осуществляемое К.э., становится во всем мире нормой. Сегодня каждый исследовательский проект должен получить одобрение независимого К.э. В настоящее время на постсоветском пространстве этические комитеты находятся в стадии становления.

Биомедицинская этика (БМЭ) - этико-прикладная дисциплина, предметом которой выступает нравственное отношение общества в целом и профессионалов — медиков и биологов в особенности — к человеку, его жизни, здоровью, смерти и которая ставит перед собой задачу сделать их охрану приоритетным правом каждого. Если биоэтика акцентирует свое внимание на проблемах жизни любого живого, то БМЭ конкретизирует принципы биоэтики применительно к человеку. В отличие от "традиционной" медицинской этики БМЭ носит интегративный характер, объединяя и концентрируя в себе общие биоэтические проблемы и требования; она опирается на так называемые медицинские казусы - конкретные ситуации, превращая их в прецеденты, становящиеся основанием для этических обобщений, выводов и последующих рекомендаций. В этом - ситуативный характер БМЭ. Круг основных проблем БМЭ: установление статуса и роли моральных ценностей в профессиональной деятельности медиков и биологов; разрешение нравственных коллизий в конкретных ситуациях, возникающих в процессе биомедицинских исследований и лечения больных; этическая регуляция межличностных отношений в системе вертикальных и горизонтальных связей в сфере медицины. Свои проблемы БМЭ решает не на профессионально-корпоративной основе, а с привлечением представителей других профессий и широкой общественности.

Биоэтика (bioethiks — англ.) - междисциплинарное направление, ориентирующееся на изучение и разрешение моральных проблем, порожденных новейшими достижениями биомедицинской науки и практики. Высшей моральной ценностью в биоэтике выступает нравственно-понимающее отношение к Жизни и любому Живому, в частности, забота о правах биоса. Главный принцип биоэтики — благоговение перед жизнью. Основоположником биоэтики считается B.P. Поттер, который в 1969 г. впервые ввел понятие "биоэтика" и дал ему определение. Биоэтику он рассматривает как "мост в будущее", который должен опираться на синтез естественнонаучного и гуманитарного знания. Биоэтика развивается по двум основным направлениям: 1) осмысление и этическая оценка медицинской лечебной практики; 2) обоснование и установление этической экспертизы и контроля над проведением биомедицинских исследований.

Медицинская (врачебная) этика - отрасль прикладной профессиональной этики, выступающая составной частью биомедицинской этики и регулирующая "человеческие отношения" в медицине "по вертикали" (врач—больной) и "по горизонтали" (врач-врач) на основе традиционных установок медицинской деонтологии. Носит корпоративный характер. Преобладающее внимание уделяет правам и обязанностям врача по отношению к пациентам, а также нормативному регулированию взаимоотношений "внутри" медицинской профессии.

Добро и Зло - наиболее общие понятия морального сознания, разграничивающие нравственное и безнравственное; универсальная этическая характеристика всякой человеческой деятельности и отношений. Д. есть все, что направлено на созидание, сохранение и укрепление блага; 3. есть уничтожение, разрушение блага. Все профессиональные медицинские кодексы и клятвы, в которых сформулированы основные нравственные принципы, определяющие идеалы, мотивы и действия врача, ориентированы на Д.: в них провозглашаются "Святость жизни", "Благоговение перед жизнью", "Благодарность учителям", "Взаимопомощь коллег", требования "Не навреди", "Не убий". Этими нормами добра должен, прежде всего, руководствоваться врач при определении стратегии и тактики лечения. В медицинской этике проблема Д. и 3. в конкретных ситуациях нацеливает на неоднозначные решения, которые осложняются тем обстоятельством, что в реальной жизни нет абсолютного Д. и абсолютного 3. Каждое действие может в той или иной степени нести в себе и то, и другое. Задача врача - суметь выявить эту степень и минимизировать 3., максимально творя Д.

Добродетели кардинальные - к ним относятся благоразумие (должная мера того, что конкретно должно быть сделано для претворения в жизнь добродетели), умеренность (должная мера при пользовании благами мира сего и владение своими страстями), мужество (способность к сопротивлению, противодействию и преодолению трудностей для стяжания какой-либо высокой добродетели) и справедливость (способность признавать и уважать право другого). Они называются кардинальными (от лат. caidine—опора), поскольку поддерживают весь духовный организм.

Добродетель (буквально — деятельное добро, делание добра) - 1) этическое понятие, характеризующее готовность и способность человека следовать добру; 2) совокупность душевных и интеллектуальных качеств, выражающих совершенный моральный идеал; 3) способность поступать наилучшим образом во всем, что касается удовольствий и страданий и что связано с достижением счастья, тождественного высшему благу; путь к счастью и существенная часть самого счастья (Аристотель); 4) моральная твердость воли человека в соблюдении им долга, который представляет собой моральное принуждение со стороны разума, обязанности по отношению к себе и другим (И. Кант). В сфере интересов биоэтики Д.связана с моральными дилеммами, возникающими в современной биомедицине, обоснованием морального выбора в конкретных ситуациях взаимоотношений между врачом и пациентом, исследователем и испытуемым.

Долг - одна из осн. категорий этики; превращение требования нравственности, в равной мере относящегося ко всем людям, в личную задачу данного конкретного лица, сформулированную применительно к его положению и ситуации, в которой он находится в данный момент. Если в моральном требовании выражено отношение общества к отдельным его членам (оно формулируется обществом и предъявляется к ним), то Д.— это отношение личности к обществу. Личность выступает здесь как активный носитель определенных моральных обязанностей перед обществом (субъект), который осознает их и реализует в своей деятельности. Категория Д. тесно связана с др. понятиями, характеризующими моральную деятельность личности, такими как ответственность, самосознание, совесть, мотив. Истолкование природы и происхождения Д. составляло одну из самых трудных проблем в истории этики. Основание и источник Д. усматривали то в божественных заповедях, то в априорном моральном законе (категорический императив), то в самой «человеческой природе», в «естественном» стремлении человека к наслаждению или счастью (гедонизм, эвдемонизм). По-разному пытались ответить и на вопрос, кто в конечном итоге правомочен определять содержание Д.: общество (социально-аппробативные теории), бог (неопротестантизм), совесть (Фихте), моральное чувство (нравственного чувства теории). Т. о., основанием Д. объявлялся авторитет того или иного рода (авторитаризм). Тем самым лишался смысла вопрос о содержании морального Д. К крайне субъективистскому выводу пришли сторонники экзистенциализма: вообще не важно, как человек поступает, в чем он видит свой Д., имеет значение лишь то, что он следует своему личному замыслу. Неразрешенным оставался и вопрос о границах Д. Сторонники деонтологического интуитивизма считают, что при исполнении человеком своего Д. важно лишь само действие, а не мотивы, которыми при этом человек руководствовался. Сторонники др. направления (теория моральной доброты), наоборот, решающее значение придавали характеру мотива. Дискуссию по вопросу о том, необходимо ли, чтобы человек при исполнении Д. обязательно достиг какого-либо реального результата, или же достаточно совершить определенные усилия, попытку что-либо сделать, ведут, например, сторонники деонтологического интуитивизма. Необходимо отличать осмысление в категории Д. производственных, гражданских, партийно-политических и иных обязанностей (профессиональный Д., воинский Д. и т. д.) от морального Д. в собственном смысле слова: ориентированного на безусловное уважение человеческого достоинства в лице каждого индивида, утверждение гуманности. Моральный Д. не сводится к простой санкции обязанностей, вытекающих из конкретного социального положения людей и их особенных интересов; он фиксирует критическое отношение к этим обязанностям с точки зрения общечеловеческих моральных ценностей. Поэтому отношения между моральным Д. и эмпирическими обязанностями индивидов часто являются напряженными, конфликтными (например, воинский Д. требует в случае необходимости убить врага, а моральный Д. исходит из категорического требования: «не убий»). Социально-утилитаристская ориентация в этике склонна возводить в нравственный принцип, вменять человеку в качестве морального Д. разнообразные практические интересы и пользу общества. Более продуктивной является, однако, позиция, рассматривающая саму мораль в качестве высшего выражения общественных интересов и придающая тем самым ей самоценное значение. Для понимания морального Д. существенным является вопрос о том, кто правомочен определять содержание морального Д. Общие нравственные требования вырабатывает, как правило, общество на основе коллективного опыта. Задача же решения моральной проблемы применительно к той или иной конкретной ситуации чаще возлагается на того, кто эти требования выполняет, т. е. на каждого члена общества. С одной стороны, каждый человек должен сам осознать объективное содержание своего морального Д., и никакие ссылки на общественные авторитеты или на общепринятые мнения не могут оправдать его, если он понял свой Д. неправильно. С другой стороны, ответственность человека перед своей совестью, в конечном итоге, выражает его ответственность перед обществом, поэтому общественное мнение вполне правомочно судить о том, насколько правильно данный человек понял свой Д. Но границы ответственности общества и личности в этом отношении исторически конкретны: общая же тенденция развития общественных нравов состоит в возрастании меры личной ответственности у каждого члена общества.

Должное и сущее - категории, в которых отражается существенная для морали противоположность между фактическим положением дел (поступком, психологическим состоянием, общественным явлением), т.е. сущим; и нравственно ценным, положительным, идеальным, т.е.должным.

Золотое правило нравственности - одно из древних нормативных требований, выражающее общечеловеческое содержание нравственности. Его наиболее распространенная формулировка: «(не) поступай по отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». 3. п. встречается уже в ранних письменных памятниках многих культур (в учении Конфуция, в древнеиндийской «Махабхарате», в Библии, в «Одиссее» Гомера и др.) и прочно входит в общественное сознание последующих эпох. В русском языке оно предстает в виде пословицы: «чего в другом не любишь, того и сам не делай». Обозначение «3. п.» закрепилось за ним, начиная с конца XVIII в. В древней этике 3. п. упоминается, главным образом, как требование житейской мудрости, практического благоразумия. В средневеково-христианской этике (например, у Августина) оно становится ключевым принципом теоцентристской морали. В этике нового времени 3. п. рассматривается в качестве основного и самоочевидного требования нравственности (Гоббс, Локк, И. Г. Гердер и др.). Возникновение 3. п. свидетельствовало о прорыве кровнородственной узости нравственного сознания, а также о переходе от безличной ответственности рода к ответственности индивида. Положительное нравственное значение 3. п. определяется тем, что оно утверждает право и обязанность личности брать на себя ответственность и действовать в соответствии со своими представлениями о наилучшем; практически ориентирует индивида на выработку важного элемента в механизме нравственного поведения — способности ставить себя на место др. и эмоционально переживать его состояние. Общечеловеческий смысл 3. п. сопряжен с идеей равенства. «Наиболее высоким в нравственном отношении состоянием является, без сомнения, то, при котором люди относятся друг к другу как свободные и равные, при котором правило: «Не делай другому того, чего не желаешь себе»,— господствовало бы во взаимоотношениях» (А. Бебель).

Идеал (греч. idea — представление, идея) - понятие морального сознания и категория этики, содержащие высшие моральные требования, возможная реализация которых личностью позволила бы ей обрести совершенство; образ наиболее ценного и величественного в человеке, абсолютное основание долженствования; критерий разделения добра и зла. Содержание морального И. складывается в процессе осознания людьми несправедливости и противоестественности своего положения, как альтернатива существующему, как внутренний протест против сложившегося порядка вещей. В моральном И., в какой бы форме он ни выступал, воплощены в первую очередь мечта (надежда, упование) о единстве и братстве людей и соответствующее этому требование безусловной человечности (альтруизм, гуманизм) в отношениях между ними. При этом культурно-историческое своеобразие и многообразие И. определялось специфичностью исторической роли и социальных интересов тех классов и социальных слоев, чаяния которых в них выражались. В рамках классовых идеологий формулируются общественные И. как прогнозы или утопии такого общественного устройства, в котором осуществляется моральный И., и личность достигает совершенства. Моральный И. в этике чаще всего рассматривался не только как отрицание несовершенной действительности, но и как ее духовное преодоление. Теоретическое освоение понятия морального И. начинается в эпоху эллинизма и впервые приобретает большое значение в христианской морали, в эпоху кризиса античного общества, когда обозначилось глубокое противоречие между должным и действительностью. Тогда образ морально совершенной личности — Иисуса Христа, человека-бога,— противопоставляется несовершенству и порочности «простых смертных». В христианской морали И. представляется, как правило, недостижимым для людей (неопротестантизм). Исключение могут составлять только «святые праведники». Подобные представления проникают также в философскую этику. Так, по Канту, И.— это недостижимый первообраз, который никогда не может стать действительностью. Фейербах попытался спустить нравственный И. с недостижимых высот на землю. Но и его реализм остался лишь призывом к моральному совершенствованию человека вообще. Сегодняшнее понимание И. базируется на этических постулатах общечеловеческих ценностей.

Кант Иммануил (1724-1804) - немецкий философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии, основатель «критического», или «трансцендентального» идеализма. Автор трех «Критик разума»: «Критики чистого разума», «Критики практического разума», «Критики способности суждений». В труде «Основы метафизики нравов» Кант изложил категорический императив (лат. imperative повелительный) – это ядро его этической системы. К.и. представляет собой универсальный закон поведения. К.и. стал в биоэтике нравственной максимой делания блага. Из этой максимы следует, что человек не может быть средством, а только целью. К.и. относится к консервативной концепции биоэтики (подробно см. вКатегорический императив).

Кант Иммануил (1724-1804) - немецкий философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии, основатель «критического», или «трансцендентального» идеализма. Автор трех «Критик разума»: «Критики чистого разума», «Критики практического разума», «Критики способности суждений». В труде «Основы метафизики нравов» Кант изложил категорический императив (лат. imperative повелительный) – это ядро его этической системы. К.и. представляет собой универсальный закон поведения. К.и. стал в биоэтике нравственной максимой делания блага. Из этой максимы следует, что человек не может быть средством, а только целью. К.и. относится к консервативной концепции биоэтики (подробно см. вКатегорический императив).

Категории этики (греч. каtegoria - категория) - осн. понятия этики, отражающие наиболее существенные стороны и элементы морали и составляющие теоретический аппарат этической науки. К. э. объединяются в определенную целостную систему с единым принципом построения. Конкретное содержание К. э., их логическая форма и место каждой из них в общей системе понятий менялись в истории этической мысли в зависимости от понимания природы нравственности. В истории этики основными категориями обычно считались понятия добра и долга, а также понятия добродетели, совести и некоторые др. Сторонники рационализма в этике стремились к построению строго упорядоченной, обычно дедуктивной системы понятий, в которой каждая К. э. определялась бы через другие, более общие. При этом одни философы считали основополагающим понятие добра (блага) (Платон) и выводили из него все остальные, др.— понятие долга (Кант). Но в результате того, что при построении таких систем встречались большие трудности, некоторые мыслители приходили к выводу, что между К. э. не существует единства. Сторонники деонтологического интуитивизма, например, утверждают, что между понятиями добра и долга не может быть логической связи (деонтология).. Можно предположить, что наиболее полной и содержательной будет система категорий, отражающая структуру самой морали. Основные стороны нравственности выражаются в категориях моральной деятельности, моральных отношений и морального сознания, каждая из которых, в свою очередь, охватывает множество других понятий. Причем, поскольку эти три стороны морали находятся между собой в тесном единстве, некоторые этические понятия относятся одновременно ко всем этим категориям, т. е. отражают все стороны морали. К примеру, понятие моральной нормы отображает одновременно один из видов моральных представлений общества, особый способ нравственной деятельности и одну из форм моральных отношений между людьми. Само моральное сознание в своих основных понятиях отражает некоторые узловые элементы моральной деятельности и отношений. Поэтому иногда одно и то же понятие мы можем встретить и в моральном сознании людей, и среди К. э. (например, понятия добра, долга, совести, достоинства, чести и др.). Это не значит, однако, что в данные понятия этическая теория и обыденное моральное сознание вкладывают одинаковое содержание. Например, понятие долга в первом случае является научной категорией, характеризующей определенный вид отношения человека к обществу, а во втором — представлением о том, что конкретно должен делать человек как носитель морали. Всякое моральное представление (понятие) нормативно, оно всегда что-либо предписывает и оценивает. В этике же это представление о должном и ценном, во-первых, получает научное обоснование (нормативная этика) и, во-вторых, становится объектом теоретического анализа, в котором выясняется, какое именно моральное отношение здесь выражено. Научная строгость требует проводить разграничение между К. э. как формальным аппаратом теории и моральными представлениями, стихийно формирующимися в сознании общества, хотя грани здесь не абсолютны. К. э. и формы морального сознания перекрещиваются между собой: первые заключают в себе нормативное содержание, вторые апеллируют к рациональной аргументации. К. э. постоянно развиваются и обогащаются новыми понятиями соответственно теоретическому развитию самой этической науки.

Категорический императив - безусловное повеление; категория этики Канта, несущая основную нормативную нагрузку; «нравственный закон», который гласит: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Таким образом обосновывалась идея равенства в морали, заключающаяся в том, что, независимо от содержания моральных требований, они всегда должны иметь всеобщий характер, распространяться на всех людей или, согласно формулировке этического интеллектуализма, на всех разумных существ. Кант считал, что в К. и. он открыл априорный (т.е. независимый от опыта) принцип, с помощью которого можно обосновать и менее общие моральные требования. Канта нередко упрекали за то, что его К. и. в более строгой форме воспроизводит золотое правило, хотя сам он этих упреков не принимал. Одновременно К. и. подвергался критике за формализм, поскольку считалось, что с помощью К. и. можно лишь определить, относится ли избранная человеком линия поведения к морали, но содержательного критерия нравственности он не задает, т. е. под этот принцип можно подвести всякую, в том числе и неправильную, даже реакционную, систему нравственности. К. и. действительно не содержит указания, какие именно поступки надо совершать. Однако введенная Кантом вторая формулировка К. и. задает важную гуманистическую доминанту нравственности: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относись к нему только как к средству». Выявляя действительное социальное содержание этого принципа, Канта критиковали за то, что в обществе, основанном на отношениях обмена, т. е. в экономическом, или гражданском обществе, каждый, относясь к другим как к цели, себя превращает в средство, а, относясь к себе как к цели, в других начинает видеть лишь средство. Однако Кант не выдвигал требования относиться к человеку только как к цели, а лишь выступал против такого порядка, при котором блага одних людей оплачены ценой страданий других. Он не претендовал также на построение социальной теории, считая свой принцип неосуществимым в полном объеме и обычном понимании слова и перенося возможность его реализации в умопостигаемое «царство целей», под которым понималась систематическая «связь между различными разумными существами через общие им законы». Кант противопоставлял условным (гипотетическим) императивам (императивам умения и благоразумия), носящим операциональный (технический), или прагматический, характер и указывающим на средства, которые надо использовать для достижения определенных целей (цели и средства). Поскольку цели, стремления и интересы людей различны, то гипотетические императивы не могут дать общее правило, универсальный нравственный принцип. Наконец, К. и. предполагает автономию человека как субъекта морали, как обладателя воли, устанавливающей всеобщие законы. Согласно третьему практическому принципу К. и., воля «должна быть не просто подчинена закону, а подчинена ему так, чтобы она рассматривалась так же, как самой себе законодательствующая и именно лишь поэтому как подчиненная закону (творцом которого она может считать самое себя)». Следуя долгу, человек отказывается от всякого своекорыстного интереса и как самозаконодательствующий субъект, выбирая максимы своих поступков, остается верным самому себе. В наше время понятие «К. и.» нередко употребляется для обозначения коренных нравственных требований современности: борьба за мир, сохранение природы, выживание человечества, а установка видеть в человеке не только средство, но и цель рассматривается как важнейший критерий гуманистической оправданности общественного развития.

Личность - индивид, комплексная сущность которого носит рациональный и духовный характер. В метафизике основа Л. — это обладание собственным бытием, а не внешние ее проявления, и определенная степень телесного развития. Субстанция Л. создается душой. Человеческая Л. — это единство тела и духа. Наличие разума и воли делают Л. свободной и способной к самоопределению. Л. всегда должна рассматриваться как цель в себе и никогда - как средство. Наиболее классическое определение Л. принадлежит Боэцию. Термин Л. обладает конкретной философской и психологической значимостью. В философской области Л. определяет человека через его нравственные и интеллектуальные качества. Л. проявляется иногда как экзистенциальное и связующее проявление онтологической реальности. Понятие Л. требует признания на психологическом уровне определенного единства человеческого индивида.

Милосердие - общечеловеческая ценность, проявление человеческого в человеке, наиболее действенная, "практическая" форма сострадания больному, "сердолюбие, готовность делать добро всякому, любовь на деле" (Вл. Даль). Особенно велика роль М. в медицинской практике, которая часто имеет дело с инвалидами, тяжелобольными, немощными, стариками. М. легло в основу названия одной из медицинских профессий — сестра милосердия. Сострадательное, доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку (противоположность – равнодушие, жестокосердие, злонамеренность, враждебность, насилие).

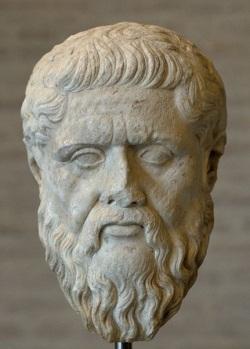

Платон (427 - 348 или 347 до н. э.) - древнегреческий философ, занимавшийся изучением огромного количества проблем, касающихся, прежде всего, антропологии, этики, политики, гносеологии и космологии. Для П. человек живет в состоянии дуализма, при котором тело является темницей для души. Человеческие души предсуществуют в мире идей и наслаждаются врожденным знанием, проистекающим от прямого видения идей. Предназначение человека заключается в освобождении от тела, для того, чтобы затем суметь вернуться к Iperuranio. Человеческое существование имеет ярко выраженный этический смысл, и П. дает первое истолкование его в своем определении добродетели. Счастье человека — плод добродетельной жизни, вина же его влечет за собой новую жизнь в другом теле, что должно служить его очищению.

Платон (427 - 348 или 347 до н. э.) - древнегреческий философ, занимавшийся изучением огромного количества проблем, касающихся, прежде всего, антропологии, этики, политики, гносеологии и космологии. Для П. человек живет в состоянии дуализма, при котором тело является темницей для души. Человеческие души предсуществуют в мире идей и наслаждаются врожденным знанием, проистекающим от прямого видения идей. Предназначение человека заключается в освобождении от тела, для того, чтобы затем суметь вернуться к Iperuranio. Человеческое существование имеет ярко выраженный этический смысл, и П. дает первое истолкование его в своем определении добродетели. Счастье человека — плод добродетельной жизни, вина же его влечет за собой новую жизнь в другом теле, что должно служить его очищению.

Санкции моральные - внешние формы морального воздействия с целью обеспечения действенности моральных норм (осуждение, способы поощрения и наказания и др.). Формальные санкции осуществляются с учетом строгой процессуальности (закон, регламент, дисциплинарная инструкция, организационный устав, кодекс и т.п). Неформальныесанкции – стихийные реакции среды, группы, отдельных людей.

Моральные санкции в профессиональных и корпоративных этических кодексах могут сочетаться с санкциями административно-институциональными.

Формальные санкции по своей сути негативны и репрессивны, неформальные санкции делают ставку на моральную самооценку личности, на побуждение ее нравственного чувства.

Моральные санкции могут быть как положительными, которые проявляются в моральном признании (одобрение, похвала, выражение уважения, почета, славы), так и отрицательными, которые преследуют нарушение нравственных требований и

проявляются в знаках неодобрения, осуждения, в предостережениях, замечаниях, в критике и недоброжелательной молве, в бойкоте, требовании публичного признания вины и покаяния.

Свобода - особое и исключительное свойство, присущее человеку, который является хозяином своих поступков и потому становится ответственным за них. Практически для всех философов С. — это высшее благородное достоинство, коим наделен человек, и в силу этого в социальной сфере С. составляет его первое, священное и неотъемлемое право. Любая юридическая система, как частная, так и общественная, должна уважать С. каждой личности, предоставляя ей возможность публичного проявления в рамках общего блага.

Свобода воли - философское понятие, выражающее способность человека к моральному самоопределению, его моральной автономии, своеобразному интеллектуально-нравственному волеизъявлению. В современной биоэтике понятие свободы воли конкретизируется через такие понятия, как "свобода принятия решения", "свобода действия", "свобода выбора" и выступает в тесной взаимосвязи с нравственно-правовой ответственностью субъекта, как врача, так и пациента, принимающего решение в конкретной биомедицинской ситуации.

Свобода выбора - основное и необходимое качество морального выбора. Выбор является свободным, когда к нему подключены все интеллектуальные и волевые способности и когда моральные требования сливаются с внутренними потребностями личности. Он ограничен и несвободен, когда место разума занимают чувства страха или долга, вызванные внешним принуждением или произволом, а волеизъявление личности затруднено противоречиями между хочу, могу и надо.

Совесть - способность человека критически оценивать свои поступки, мысли, желания, осознавать и переживать несоответствие должному как собственное совершенство. Является нравственным регулятивом.

Выражение «спокойная совесть» или «чистая совесть» обозначает осознание человеком исполненности своих обязательств или реализации всех своих возможностей в данной конкретной ситуации.

Выражение «свобода совести» обозначает право человека на независимость внутренней духовной жизни и возможность самому определять свои убеждения (в более узком смысле означает свободу вероисповедания и организованного отправления культа).

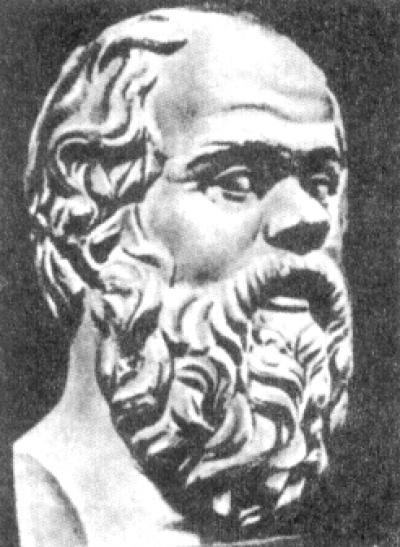

Сократ (ок. 470 - 399 до н.э.) - древнегреческий философ, занимавшийся, прежде всего, этическими вопросами. Согласно ему, познание блага не только является предпосылкой должного поведения, но и в качестве необходимого следствия обусловливает нравственно безупречное поведение (сократовский интеллектуализм). Добродетель (способность человека творить добро) — это для С. познание блага, и потому одна добродетель подразумевает познание всех остальных. Таким образом, причина дурных поступков заключается только в незнании, которое идентифицируется с понятием «порок».

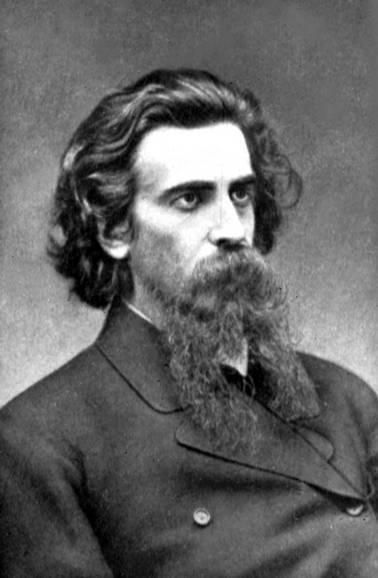

Соловьев Владимир Сергеевич (1853 - 1900) - русский религиозный философ, публицист и поэт. Проблема человеческой личности, трактуемая в духе христианской традиции,— одна из стержневых в философии С. Он видел в личности не только относительно самостоятельную духовную реальность, но и первичный элемент метафизической коллективной личности — человечества. С. рассматривал человека как «связующее звено между божественным и природным миром». Поэтому любое индивидуальное человеческое существование приобретает у него универсальный смысл. Божество (абсолют) и человеческая личность, по С. суть основные (хотя и неравнозначные) моменты эволюции вселенной, цель которой — преодоление мирового зла, просветление и одухотворение мира. Человек, несовершенный, но наделенный потенцией безграничного совершенствования, томится противоречием между поиском абсолютной свободы и ощущением зла мира, где господствует механическая причинность. Поэтому «в различении добра и зла, истины и лжи заключается весь существенный интерес человеческой жизни». В своем земном пути личность, по С. имеет возможность реализации двух типов свободы: «положительной» и «отрицательной». Первая достигается стремлением к познанию абсолюта и обеспечивает человеку способность к исполнению божественных предначертаний, вторая — неограниченным самоутверждением единоличного «Я», что приводит к отрицанию свободы (неограниченное самоутверждение, неся несвободу др., перестает быть свободою для самого индивида). Философски обосновывая неизбежность духовного саморазрушения «гордого человека», С. выступает продолжателем этической проблематики произв. Достоевского. Равно разрушительным представляется С. и групповое самоутверждение. Однако С. не мыслит самоотречение ради поисков абсолюта как отказ от свободы вообще. Человек объективно реализует и субъективно ощущает свою свободу в акте любви (к людям, к природе, к богу) и в нравственном поступке. Путь к положительной свободе открывается человеку через опыт переживания стыда, сострадания к др., а также критического самонаблюдения. Вслед за Кантом С. полагает, что, преодолевая инерцию механической причинности нравственным усилием, человек приближает себя к абсолюту, олицетворяющему полноту «истины, добра и красоты». Познание, нравственность и творческая свобода для С. в конечном счете нераздельны, как нераздельны заблуждение, зло, безобразие. Платоновское учение об эросе сочетается у С. с кантовским категорическим императивом на основе христианской антропологии. Проблему добра и зла на земле С. решает также в религиозном духе: личность Христа — свидетельство и гарантия конечного торжества добра. Вместилищем накопленного и закрепленного в истории нравственного опыта человечества С. считал христианскую церковь. В решении вопроса о соотношении свободы и необходимости в истории и человеческой жизни он оказался предтечей этических концепций христианской философии XX в. и религиозного экзистенциализма.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853 - 1900) - русский религиозный философ, публицист и поэт. Проблема человеческой личности, трактуемая в духе христианской традиции,— одна из стержневых в философии С. Он видел в личности не только относительно самостоятельную духовную реальность, но и первичный элемент метафизической коллективной личности — человечества. С. рассматривал человека как «связующее звено между божественным и природным миром». Поэтому любое индивидуальное человеческое существование приобретает у него универсальный смысл. Божество (абсолют) и человеческая личность, по С. суть основные (хотя и неравнозначные) моменты эволюции вселенной, цель которой — преодоление мирового зла, просветление и одухотворение мира. Человек, несовершенный, но наделенный потенцией безграничного совершенствования, томится противоречием между поиском абсолютной свободы и ощущением зла мира, где господствует механическая причинность. Поэтому «в различении добра и зла, истины и лжи заключается весь существенный интерес человеческой жизни». В своем земном пути личность, по С. имеет возможность реализации двух типов свободы: «положительной» и «отрицательной». Первая достигается стремлением к познанию абсолюта и обеспечивает человеку способность к исполнению божественных предначертаний, вторая — неограниченным самоутверждением единоличного «Я», что приводит к отрицанию свободы (неограниченное самоутверждение, неся несвободу др., перестает быть свободою для самого индивида). Философски обосновывая неизбежность духовного саморазрушения «гордого человека», С. выступает продолжателем этической проблематики произв. Достоевского. Равно разрушительным представляется С. и групповое самоутверждение. Однако С. не мыслит самоотречение ради поисков абсолюта как отказ от свободы вообще. Человек объективно реализует и субъективно ощущает свою свободу в акте любви (к людям, к природе, к богу) и в нравственном поступке. Путь к положительной свободе открывается человеку через опыт переживания стыда, сострадания к др., а также критического самонаблюдения. Вслед за Кантом С. полагает, что, преодолевая инерцию механической причинности нравственным усилием, человек приближает себя к абсолюту, олицетворяющему полноту «истины, добра и красоты». Познание, нравственность и творческая свобода для С. в конечном счете нераздельны, как нераздельны заблуждение, зло, безобразие. Платоновское учение об эросе сочетается у С. с кантовским категорическим императивом на основе христианской антропологии. Проблему добра и зла на земле С. решает также в религиозном духе: личность Христа — свидетельство и гарантия конечного торжества добра. Вместилищем накопленного и закрепленного в истории нравственного опыта человечества С. считал христианскую церковь. В решении вопроса о соотношении свободы и необходимости в истории и человеческой жизни он оказался предтечей этических концепций христианской философии XX в. и религиозного экзистенциализма.

Справедливость - понятие о должном, соответствующее определённым представлениям о сущности человека и его неотъемлемых правах. С. — категория морально-правового, а также социально-политического сознания. Так, понятие С. содержит в себе требование соответствия между практической ролью различных индивидов (социальных групп) в жизни общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их общественным признанием. Понятие, обозначающее то, что создает и сохраняет благо (счастье) общества (Аристотель), основная добродетель общественных институтов (Дж. Ролз).

Общая нравственная санкция совместной жизни людей, рассмотренной по преимуществу под углом зрения сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей, или нравственно приемлемая мера конфликтности человеческих взаимоотношений во всех их общественно значимых разновидностях (от межличностной сферы и до международных отношений).

Понятие справедливости имеет множество критериев – экономические, юридические, моральные, социальные. В медицине в справедливость включено множество действий и качеств, но оценивается по конечному действию, результату, т.е. принятие справедливого решения необходимо в каждом конкретном случае с учетом множества факторов.

Страдание и сострадание - взаимодополняющие друг друга этические категории. Страдание - эмоциональное состояние человека, порожденное трудностями, превышающими его физические, душевные и духовные возможности; физическая или нравственная мука, боль. С. рассматривается в этике как школа жизни, так как оно 1) учит правде и справедливости; 2) очищает душу, успокаивая совесть; 3 ) облагораживает человека, являясь источником нравственных ценностей; 4) закаляет волю, выдержку, настойчивость. Основное предназначение врача — освобождать пациента от С. Поэтому врач не может смириться со С. больного и привыкнуть к нему. Он должен знать, каковы причины С. как оно проявляется и как помочь пациенту преодолеть его. Однако С. — это еще показатель и симптом болезни, поэтому врач должен быть осторожен в стремлении облегчить С. больного. Существует корреляция между С. и болью: боль испытывает тело, а С. — личность; боль не обязательно влечет за собой С.; С. человек может испытывать и без боли; боль сопровождается С. когда она невыносима, не прекращается, внушает страх или отвращение; боль преодолима, если она имеет смысл; испытывает С. не только тот, кто испытывает боль, но и сопереживающие ему.

Сострадание — жалость, сочувствие, вызываемые несчастьем, горем, страданием другого человека, соединенное с желанием помочь ему. С. — способность страдать вместе с другим, сочувствовать, сопереживать, соболезновать ему — неотъемлемое качество врача, в основе которого лежит высокоразвитая эмоционально-чувственная сторона личности. Для врача С. - элемент его профессионализма. Моральная ценность С. определяется степенью его действенности. Формы проявления С: поддержка другого словом и делом; благотворительность; умение прощать; милосердие (например, сестра милосердия).

Стыд - чувство, выражающее осознание человеком своего, а также близких ему людей, несоответствия нормам, принятым в данной среде, или предполагаемым ожиданиям. Исторически стыд – наиболее ранняя форма нравственной самооценки.

Категория стыда в этике выражает одну из универсальных психологических эмоций: эмоциональное неодобрение (санкция) при нарушении нравственной нормы (обязанности) на поведенческом уровне.

Утилитаризм - Этическая система, которая утверждает, что оценка любого действия должна осуществляться, прежде всего, на основе его последствий, его способности принести позитивные плоды. Однако абсолютная инстанция, с высоты которой можно было бы судить, являются последствия позитивными или нет, остается неопределенной. Поэтому ценность объекта того или иного действия не считается определяющей; отрицается даже то, что действие может быть плохим по самой своей сути В У. этика вместо блага справедливого (того, что наш ум рассматривает как свое благо и причину собственного совершенства) обращается к благу полезному.

Ценности - все то, что обладает валентностью блага и тем самым подвигает личность к действию, направленному к осуществлению этого блага. Ценности - одна из основных понятийных универсалий философии, означающая в самом общем виде невербализуемые (не могущие быть высказанными) составляющие наиболее глубинного слоя структуры личности – в единстве предметов ее устремлений (аспект будущего), особого переживания-обладания (аспект настоящего) и хранения своего «достояния» в тайниках сердца (аспект прошедшего). Ценности конструируют внутренний мир личности как «уникально-субъективное бытие».

Нравственные ценности - это то, что древние греки именовали «этическими добродетелями». Античные мудрецы главными из этих добродетелей считали благоразумие, доброжелательность, мужество, справедливость. В иудаизме, христианстве, исламе высшие нравственные ценности связываются с верой в Бога и ревностным почитанием его.

В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие, патриотизм. И хотя в жизни люди далеко не всегда проявляют подобные качества, но ценятся они людьми высоко, а те, кто ими обладает, пользуются уважением. Эти ценности, представляемые в их безупречном, абсолютно полном и совершенном выражении, выступают как этические идеалы.

Ценности – это определенные сложившиеся обобщенные представления о том, чему отдают предпочтение, о благе, т.е. ценности - то, что отвечает тем или иным потребностям, интересам, намерениям, целям, планам, человека или общности людей.

Ценностные ориентации - элементы внутренней структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе процессов социализации и социальной адаптации. Ц. о. - это, прежде всего, предпочтения определенных смыслов, целей и основных средств их достижения; иерархия разделяемых личностью этико-социальных ценностей, убеждений, жизнеорганизующих начал, готовность вести себя в соответствии с ними и поэтому приобретающих функцию важнейших регуляторов социального поведения индивидов.

Честь - понятие, отражающее признание достоинства человека со стороны других, а также (в выражениях типа «честь имею» или «для меня это большая честь») принятие или утверждение человеком этого признания. В чести человека отражено, с объективной точки зрения, мнение других о его достоинстве, а с субъективной – его зависимость от этого мнения, страх перед ним.

Честь и достоинство - этические оценочные категории, отражают моральную ценность личности и представляют собой общественную и индивидуальную оценку нравственных качеств и поступков человека, выступают необходимым условием выполнения врачом своего профессионального долга. Ч. как моральный феномен есть внешнее общественное признание поступков человека, его заслуг, проявляющееся в почитании, авторитете, славе. Поэтому чувство Ч., внутренне присущее врачу как личности, связано со стремлением добиться высокой оценки со стороны окружающих, похвалы, известности. Ч. — это то, что человек должен завоевывать, добиваться в процессе своей жизнедеятельности. Профессиональная Ч. воздается врачу в соответствии с оценкой, которую получают его качества как человека и как представителя медицинской профессии, выполняющего свой долг.

Д. — это, прежде всего, внутренняя уверенность в собственной ценности, чувство самоуважения, проявляющиеся в сопротивлении попыткам посягнуть на свою индивидуальность и определенную независимость. Это объективная ценность личности, которая принадлежит человеку по праву рождения, потому что он человек (человеческое Д.). Поэтому все пациенты, независимо от их социального статуса, психического и физического состояния и поведения, имеют равные права на признание своего Д.

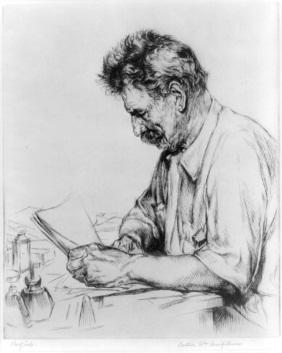

Швейцер (Schweitzer) Альберт (1875—1965) - немецко-французский философ, врач, богослов, этик, всемирно известный своими гуманистическими акциями, лауреат Нобелевской премии мира, основатель бесплатных лечебниц в Африке. Автор этического принципа благоговения перед жизнью. По Ш., нравственность есть не только закон, но и условие существования и развития жизни. Основой прогресса человечества и духовного совершенствования индивида является органичное единство этики и культуры, критерием развития которой выступает гуманизм.

Швейцер (Schweitzer) Альберт (1875—1965) - немецко-французский философ, врач, богослов, этик, всемирно известный своими гуманистическими акциями, лауреат Нобелевской премии мира, основатель бесплатных лечебниц в Африке. Автор этического принципа благоговения перед жизнью. По Ш., нравственность есть не только закон, но и условие существования и развития жизни. Основой прогресса человечества и духовного совершенствования индивида является органичное единство этики и культуры, критерием развития которой выступает гуманизм.

Тесты - Этика

«Золотое правило нравственности» гласит

o «человек должен говорить не словами, а делами»

o «возлюби ближнего своего как себя самого»

o «действия людей - лучшие переводчики их мыслей»

o «поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе»

Автором категорического императива является

o Г. Гегель

o Дж. Локк

o Т. Гоббс

o И. Кант

Автором концепции непротивления злу насилием является

o Н. А. Бердяев

o В. С. Соловьев

o Л. Н. Толстой

o И. А. Ильин

Автором принципа благоговения перед жизнью является

o А. Швейцер

o Дж. Мур

o К. Апель

o Д. Роулс

Автором работы «О сопротивлении злу силою» является

o И. А. Ильин

o Н. А. Бердяев

o Л. Н. Толстой

o В. С. Соловьев

Автором типологии человеческих действий является

o К. Маркс

o М. Вебер

o Г. Гегель

o И. Кант

Автором труда «Никомахова этика» является

o Эпикур

o Аристотель

o Сократ

o Платон

Автором эволюционной этики является

o П. А. Кропоткин

o Н. А. Добролюбов

o В. Г. Белинский

o Н. Г. Чернышевский

Адиафора - это

o процветание

o все то, что не зависит от воли человека

o гармония воли человека и воли Бога

o высшее счастье и блаженство

Американский социолог П. Сорокин выделил __ основных культурных типа цивилизации (ответ дать словом)

Ответ.

Английский ученый А. Тойнби выделил __ цивилизацию (указать количество словами)

Ответ.

Античные мыслители основой нравственности считают (два)

o разум человека

o государство

o религиозную веру

o социум

o природные наклонности индивида

o представления о высшем благе

Апатия - это

o духовное очищение

o покорность року

o бесстрастие

o невозмутимость

Аристотель утверждал, что целью этики являются

o поступки человека

o нормы, которыми следует руководствоваться в своем поведении

o знания о добродетелях человека

o нравственные ценности общества

Аскетизм

o связывал нравственную жизнь человека с самоограничением чувственных удовольствий

o призывает наслаждаться каждым мигом бытия

o видит смысл жизни человека в счастье

o устанавливает гармонию между добродетелью и стремлением к счастью

Атараксия - это

o покорность року

o бесстрастие

o духовное очищение

o невозмутимость

Аффективное действие - это действие человека

o для достижения высших ценностей

o для осуществления рациональных целей

o совершаемое без рациональных усилий, из привычки

o совершаемое под влиянием чувств, биологических потребностей

Биоэтика, этика бизнеса, этика науки являются видами __ этики

Ответ.

В марксизме выделялось __ общественно-экономических формаций как типов организации общества

Ответ.

В С. Соловьев понимает добро как

o воплощение божественной воли

o высшую идею в царстве вечных сущностей

o деятельность по законам умопостигаемого мира

o материальные блага

В соотношении понятий «мораль», «культура» и «цивилизация» родовым понятием выступает понятие

Ответ.

В этике представление о высшем благе называют

o нормой

o абстракцией

o идеалом

o ценностью

Ведущей этической системой современного Китая является

Ответ.

Внутреннее побуждение к действию, осознанная заинтересованность в его совершении называется

o намерением

o мотивом

o целью

o стимулом

Внутренняя свобода и самообладание как высшее благо человека лежат в основе

o гедонизма

o альтруизма

o аскетизма

o релятивизма

Высшим благом в утилитаризме является

o удовольствие

o разум

o польза

o счастье

Гуманистическая этика поддерживает (три)

o неумеренное расточительство

o строительство украшающих город зданий

o меценатство

o честные методы накопительства

o ростовщичество

o роскошь

Дескриптивная этика - это

o биоэтика

o социология морали

o этика бизнеса

o этика науки

Для «благородного мужа» как совершенного человека, представленного в этическом учении Конфуция, характерно (три)

o отрицание ритуала

o судить только самого себя

o предъявлять требования к другим

o думать о том, как извлечь выгоду

o сближаться только с лучшими людьми

o ровное отношение ко всему происходящему

Для «низкого человека», представленного в этической концепции Конфуция, характерно (три)

o грубое отношение к людям

o быть человеколюбивым

o следование ритуалу

o думать о том, как извлечь выгоду

o искреннее выражение своих мыслей

o предъявлять требования к другим

Для аграрных обществ характерны действия человека

o традиционные

o аффективные

o ценностно-рациональные

o целерациональные

Для Аристотеля высшей добродетелью человека является

o мудрость

o умеренность

o мужество

o справедливость

Для Аристотеля этика - это составная часть

o политики

o религии

o философии

o искусства

Для Д. Роулса высшей добродетелью человека должна быть

o умеренность

o мудрость

o совесть

o справедливость

Для Платона высшей добродетелью человека является

o умеренность

o справедливость

o мудрость

o мужество

Для Сократа высшей добродетелью человека является

o справедливость

o мужество

o мудрость

o умеренность

Добро как деятельность по законам умопостигаемого мира осмысливает

o Г. Гегель

o Платон

o Ф. Аквинский

o И. Кант

Доброжелательное отношение к людям, заинтересованное и искреннее сопереживание их горестей и радостей называется __ чувств

Ответ.

Дружбу как условие счастья утверждает

o Пифагор

o Эпикур

o Аристотель

o Платон

Единство Бога и материи является принципом

o пантеизма

o политеизма

o монотеизма

o деизма

И. Ильин считал, что правовое насилие вызывает

o укрепление социального равенства

o в душах людей расцвет христианской любви

o миролюбие, терпимость и корректность в человеческом общении

o единение людей в обществе, поскольку осуществляется по закону

Идеалом нравственно совершенного человека, по Конфуцию, выступает

o святой

o мудрец

o благородный муж

o альтруист

Идеи добра и зла, рая и ада, греховности человека, воскрешения из мертвых приходят в христианство из мировоззренческой системы

Ответ.

Индийское сословие воинов называется

Ответ.

Исторически сложившаяся и распространенная форма действий в обществе, повторяющихся в определенных обстоятельствах, называется

Ответ.

К объективным факторам процесса воспитания относят

o возраст воспитуемого

o увлечения воспитателя

o личные устремления воспитуемого

o национальные традиции

o условия семейной жизни воспитуемого

o конкретную политическую ситуацию

К субъективным факторам процесса воспитания относят

o пол воспитуемого

o внешний облик воспитуемого

o убеждения воспитуемого

o склонности воспитателя

o темперамент воспитуемого

o увлечения воспитателя

Категория «интеллектуальной любви к Богу» была введена

o Ж. - Ж. Руссо

o К. Гельвецием

o Т. Гоббсом

o Б. Спинозой

Конечная цель нравственного воспитания и самовоспитания человека, дающая ему высший образец, к которому он должен стремиться, называется

Ответ.

Конечной целью нравственного воспитания и самовоспитания человека является достижение

o общечеловеческих моральных принципов

o установленных в обществе норм морали

o высших ценностей

o идеала

Конкретным воплощением человеколюбия, по Конфуцию, является

o совесть

o ритуал

o честь

o свобода

Концепция «разумного эгоизма» - это проявление

o гедонизма

o аскетизма

o утилитаризма

o эвдемонизма

Культура делится на материальную и

Ответ.

Мировоззрением древнеиранской цивилизации является

Ответ.

Морализаторство - это

o сопротивление злу исключительно физической силой

o требование безусловного истребления зла

o непротивление злу насилием

o безразличие к проявлению зла

Мораль как эффективный регулятор человеческого поведения характеризуется

o наличием оценочной функции

o жесткой регламентацией меры наказания

o конкретными предписаниями

o защитой жизненно важных потребностей индивида от посягательств других лиц

o наличием специальных государственных учреждений

o внутренним выбором человека

Моральное регулирование характерно для действий

o целерациональных

o аффективных

o традиционных

o ценностно-рациональных

Непротивление злу насилием предполагает

o обращение к совести обидчика силой правды

o примиренческое отношение к злодеяниям

o отказ от государства и права как формы организованного насилия

o отказ от силового воздействия

Нормативная программа достойной жизни, созданная Конфуцием, характеризуется как этика

o чести

o добра и зла

o справедливости

o ритуала

Нормативная этика изучает

o сущность морали

o нравственные идеалы, которыми должен руководствоваться человек в своем поведении

o нравственные нормы, определяющие образ жизни человека

o происхождение морали

o как должен поступать человек в тех или иных ситуациях

o моральные принципы, на которых строятся взаимоотношения между людьми

Нормативное правило, согласно которому возмездие должно строго соответствовать нанесенному ущербу, называется

Ответ.

Нормативный личностный образец, для которого характерно рабоче-крестьянское происхождение, общие интересы выше личных, бескорыстие, трудолюбие, готовность жертвовать собой, называется __ (советским)

Ответ.

Нормативный личностный образец, для которого характерно трудолюбие, бережливость, скупость, самоограничение, осмотрительность называется

Ответ.

Нормативный личностный образец, который держится на презрении к труду, непомерном честолюбии, стремлении к славе, щедрости называется

Ответ.

Нравственная проблематика Китая концентрируется на взаимоотношениях между человеком и

Ответ.

Нравственными качествами личности являются

o свобода

o порядочность

o святость

o благородство

o индивидуализм

o доброта

Нравственными качествами личности являются

o справедливость

o коллективизм

o любовь

o трудолюбие

o честность

o свобода

Область поступков, обычаев обозначается понятием

Ответ.

Объект притязаний человека, образ личности, которому человек хочет соответствовать и стремится его достичь, называется __ образцом личности

Ответ.

Обычаи, имеющие моральное значение, поддерживаемые в обществе посредством моральных отношений, называются

Ответ.

Одна из первых форм регуляции отношений между индивидами и социальными группами, выражающая принцип воздающей справедливости, называется

Ответ.

Осмысление нравственности как специфической формы общественных отношений и духовно-практического освоения мира является методологическим принципом __ понимания истории

Ответ.

Основателем гуманизма как принципа мировоззрения является

o Петрарка

o Боккаччо

o Л. Валла

o Салютати

Основателем стоицизма является

o Марк Аврелий

o Л. Сенека

o Эпиктет

o З. Китийский

Основателем томизма является

o Фома Аквинский

o Василий Великий

o Августин Блаженный

o Бернард Клервосский

Основателем эвдемонизма является

o Аристотель

o Б. Спиноза

o Эпикур

o Л. Фейербах

Основным принципом этики Эпикура является принцип

o наслаждайся каждым мгновением жизни

o ограничивай чувственные удовольствия

o довольствуйся малым

o полагайся на судьбу

Основным этическим понятием в системе И. Канта является

o совесть

o справедливость

o достоинство

o долг

Основными этическими идеями учения Августина Блаженного являются

o интерпретация зла как отступления от божественной воли

o утверждение Бога как единственного критерия нравственности

o примирение веры и разума

o признание разума выше веры

o понятие ценностно-ориентированной свободы

o осмысление человека как самостоятельного индивида, способного совершать по своей воле, как добрые поступки, так и злые

Основоположником этического рационализма является

o Платон

o Эпикур

o Сократ

o Аристотель

Оценка поступков человека на уровне морального сознания производится общественным мнением и

Ответ.

П. Абеляр считает, что высшим нравственным качеством у человека должна быть

o невозмутимость

o покорность

o совесть

o честь

Первой доморальной формой социальной регуляции является

Ответ.

Первоначально понятие «этос» означало

o совместное жилище

o природу какого-нибудь явления

o обычай

o характер

Первым этическим произведением Древней Индии является

Ответ.

Платон основополагающим понятием этики считал

o благо

o совесть

o долг

o счастье

По Аристотелю, негодование является «золотой серединой» между злорадством и

Ответ.

По Аристотелю, основными условиями счастья являются интеллектуальное и нравственное совершенство, наличие внешних благ и

Ответ.

По Аристотелю, щедрость является «золотой серединой» между расточительностью и

Ответ.

По И. Канту, поступки человека следует оценивать по

o мотивам

o выбранным средствам для достижения цели

o намерениям

o целям