Вероятно, каждый, кто пришел к мысли, что в школе существует особая система театральной педагогики, начинал путешествие к этой мысли одинаково. Примерно так, как начинали этот путь гимназические учителя А.С.Пушкина и М.С.Щепкина. Посмотрев в один прекрасный день на школьников, которые никак не могут увлечься рассказами школьного учебника о великих литературных произведениях или великих театральных открытиях, потенциальный школьный театральный педагог однажды предложил детям поставить спектакль...

Именно таким путем приходят многие педагоги к принципу театральной педагогики.

Почему же из многих методик мы останавливаемся именно на этой методике? Что она дает?

Интерпретирование драматического произведения становится наиболее эффективным и продуктивным тогда, когда оно возникает в результате художественно-эстетической деятельности учащихся на уроке литературы и, в частности, сценическо-игровой.

Опыт показывает, что учащихся привлекают творческие формы работы. Причина тому - яркий эмоциональный отклик, который вызвал урок.

В рамках урока литературы есть возможность наиболее целесообразно использовать элементы театрализации.

Театрализация – один из важнейших принципов реализации идеи драматического контекста. Ее используют многие учителя-словесники, стремящиеся сделать свой урок интересным и разнообразным.

Урок литературы – всегда маленький спектакль, в котором «играют все», даже самые «тихие» актеры, втянутые в действие как будто поневоле, но их мимика и выражение глаз выдадут их внимание и интерес к происходящему. Это особый театр, где импровизация – душа всего. Кажется, учитель-режиссер готов к любому изменению в «сценарии», предвидит реакцию учащихся-актеров на некоторые вопросы, но даже он не всегда знает все варианты разворачивающегося учебного (театрального) действия.

В целом, методическая реализация театрального проекта осуществляется по следующим видам работы учащихся:

1. Самостоятельное прочтение текста пьесы и формирование первого личностного впечатления.

2. Коллективный обмен мнениями.

3. Ролевое чтение текста пьесы.

4. Обсуждение чтения и произведения (сначала учащиеся отвечают на вопросы, подготовленные учителем, а затем, исходя из своего образно-аналитического и идейно-эстетического восприятия текста, сами готовят вопросы для его анализа).

5. Аналитическая работа с текстом по выработке режиссёрской концепции (учащиеся выбирают форму работы – индивидуальную, парную или групповую, формируют по своему желанию составы команд).

6. Обмен результатами работы и их обсуждение.

7. Создание творческих групп по интересам с учетом склонностей и предпочтений учащихся (актеры, режиссеры, сценаристы, оформители, костюмеры и т. д.).

8. Репетиции творческих групп.

9. Презентация спектакля.

10. Анализ творческого труда коллектива и личности учащегося.

11. Редактирование рабочих материалов.

12. Написание рецензии на просмотренный спектакль.

13. Написание сочинения.

| Цикл уроков по трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта». |

| Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность учеников | Комментарий |

| Опережающее домашнее задание: Прочитать трагедию В. Шекспира «Ромео и Джульетта», подготовить вопросы по произведению. |

| Вступительный этап | Род людской один, и он делим Не на Монтекки и Капулетти, Не тех, кто был убит и кто убил, А лишь на тех, кто любит и любил… Любовь есть гений и спасенье сердца. И нет тому счастливее примера, Чем повесть о Джульетте и Ромео. Б.Ахмадулина | Учащиеся слушают учителя и составляют предполагаемый план урока. | Вступительное занятие по изучению драматических произведений – важный двигатель будущего разговора о театре и драме. Исходными событиями процесса обучения может послужить вопрос-интрига, жизненная ситуация самого учителя (она бывает крайне интересна для учащихся), история, прочитанная в книге, статья из газеты, письмо кого-либо писателя - факты-раздражители, используемые учителем с целью завоевать внимание аудитории и концентрировать мысли обучаемых на предмете будущего спора |

| Ролевое чтение текста пьесы и ее анализ. | 1. К какому жанру относится пьеса Шекспира? Что характерно для данного жанра?

| "Ромео и Джульетта” — это трагедия. Трагедия — это драматическое произведение, в котором изображается столкновение героя с миром, его гибель и крушение идеала. | Вторая часть урока – основное его событие. Драматическое произведение анализируется следующим образом: рассматриваются проблемы, сюжет, композиция, детали, реплики героев и их монологи. На этом этапе урока, для постижения характеров героев и концепции пьесы, учителю необходимо организовать вдумчивое «вчитывание» в сюжет пьесы.

Поскольку уровень литературных знаний, речевых умений и навыков учащихся разный, важным становится следующий шаг урока, на котором обучаемые обмениваются своими вопросами, составленными самостоятельно: они выбирают самые интересные вопросы и корректируют свои ответы. Здесь важна смена видов деятельности: если вначале классу предлагались вопросы, предварительно подготовленные учителем, то позднее, учащиеся составляют их сами (индивидуально или в группах), опираясь при этом на личное восприятие текста. При таком подходе к анализу учащиеся выполняют не только разноуровневые задания, но и участвуют в оценке своего результата.

|

| С чего начинается пьеса? Какой персонаж появляется на сцене? Не показалось ли вам это удивительным? В древности, в античных трагедиях был такой персонаж — хор, состоявший из группы актеров. Он выражал мнение автора, высказывал отношение к происходящему, комментировал события. Шекспир использовал этот прием древних авторов, чтобы сразу настроить зрителей на трагедию, только в его пьесе роль хора выполнял один актер. | В прологе на сцену выходит хор и в своей речи кратко сообщает сюжет всей пьесы.

|

| С какой сцены начинается действие? Что мы узнаем о жизни Вероны в самом начале произведения?

| Первая сцена — столкновение слуг, в которое вмешивается Тибальт, а потом Бенволио пытается предотвратить сражение. В этом городе многие годы длится вражда двух семейств, причина ее давно забыта, правителю Вероны и жителям это противостояние уже давно надоело, так как оно приносит много бед, но по-прежнему льется кровь. |

| В чем необычность ситуации, которая предстает перед нами в пьесе?

| В произведении изображается, как влюбляются друг в друга члены враждующих семейств, самые юные представителя фамилий Монтекки и Капулетти. Их чувство преодолело вражду и способствовало примирению семей после трагической смерти героев. |

| Вспомните, что такое сюжет, и выделите его элементы в трагедии У. Шекспира.

| Сюжет — система событий в произведении.

Экспозиция — изображение столкновения Монтекки и Капулетти, беседа Бенволио и Ромео, подготовка к балу в доме Капулетти.

Завязка — встреча Ромео и Джульетты на балу у Капулетти и рождение любви.

Кульминация — сцена в склепе, когда каждый герой, считая своего возлюбленного умершим, принимает решение уйти из жизни.

Развязка — рассказ брата Лоренцо и примирение семей |

| Давайте проследим, как создаются образы главных героев, которые изменяются под влиянием своей любви. Что говорит Ромео о любви в начале трагедии, до знакомства с Джульеттой?

| Пустая тягость, тяжкая забава,

Нестройное собранье стройных форм,

Холодный жар, смертельное здоровье,

Бессонный сон, который глубже сна.

Вот какова, и хуже льда и камня,

Моя любовь, которая тяжка мне. (Акт I Сцена I). Что есть любовь? Безумье от угара,

Игра огнем, ведущая к пожару,

Воспламенившееся море слез,

Раздумье — необдуманности ради,

Смешенье яда и противоядья. (Акт I Сцена I). Я потерял себя, и я не тут.

Ромео нет. Ромео не найдут. (Акт I Сцена I). |

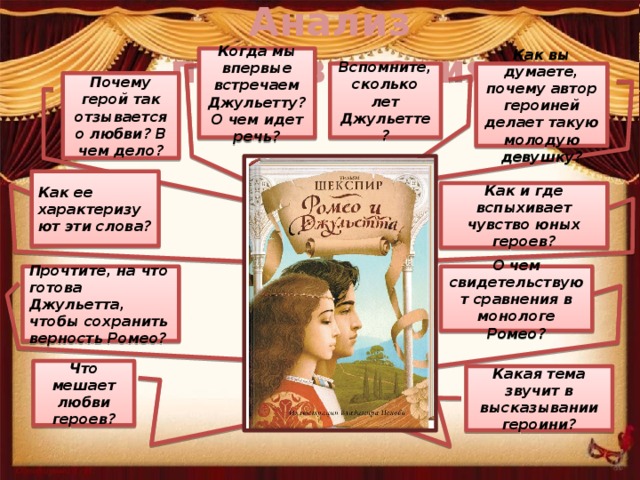

| Почему герой так отзывается о любви? В чем дело? | Ромео признается, что влюблен в некую Розалину, которая не отвечает на его чувства, и это заставляет его страдать. В начале пьесы герой много говорит о своей любви, предается грусти. |

| Когда мы впервые встречаем Джульетту? О чем идет речь?

| Первая встреча с героиней происходит в сцене разговора Джульетты с матерью, которая сообщает девушке о внимании к ней графа Париса. Мать просит дочь обратить внимание на молодого жениха, на что Джульеттта отвечает: Еще не знаю. Надо сделать пробу.

Но это лишь единственно для Вас. (Акт IСцена III) Юная героиня еще не думала о любви, о браке, она спокойно воспринимает слова матери. |

| Вспомните, сколько лет Джульетте? | О возрасте героини мы узнаем из речи ее кормилицы: “Ей нет еще четырнадцати лет”. |

| Как вы думаете, почему автор героиней делает такую молодую девушку? | Может быть, драматург желал подчеркнуть, что любовь может прийти в любом возрасте, главное, чтобы человек был готов любить. Он выбирает юную героиню, чтобы показать силу чувства: Джульетта ведет себя смело и решительно. |

| Как и где вспыхивает чувство юных героев?

| Любовь возникает внезапно во время случайной встречи Ромео и Джульетты на балу у Капулетти, куда герой явился в надежде встретиться с Розалиной. Важно, что герои влюбляются, не зная имен друг друга. Когда они узнают правду, это не останавливает их. |

| Зачитайте отрывки из текста, в которых герои говорят о своих впечатлениях друг от друга.

| Ромео: Ее сиянье факелы затмило.

Она, подобно яркому бериллу

В ушах арапки, чересчур светла

Для мира безобразия и зла.

Как голубя среди вороньей стаи,

Ее в толпе я сразу отличаю.

Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор.

Любил ли я хоть раз до этих пор?

О, нет, то были ложные богини. |

| О чем свидетельствуют сравнения в этом монологе Ромео?

| Я истинной красы не знал доныне. Герой подчеркивает отличие Джульетты от окружающего мира, ее чистоту и хрупкость.

|

|

Какая тема звучит в высказывании героини? | Джульетта: Я воплощенье ненавистной силы

Некстати по незнанью полюбила.

Что могут обещать мне времена,

Когда врагом я так увлечена? (Акт II Сцена 5) Джульетта понимает, что любовь к врагу семьи связана со сложностями, в ее словах звучит тревога. |

| Что мешает их любви? | Любви героев мешает вражда их семейств. |

| Как любовь воздействует на героев: как ведут себя | Ромео до встречи с Джульеттой говорит очень много и красиво о своей любви к Розалине. |

| Ромео и Джульетта до и после знакомства?

| Когда он встречает дочь Капулеттти, то начинает действовать, так как настоящее чувство требует решительности. Из мечтательного юноши он превращается в смелого, мужественного человека, способного принимать решения и отвечать за свои поступки. Он сразу же договаривается с отцом Лоренцо о венчании, не желает сражаться с Тибальтом, провоцирующим столкновение.

Такой же путь проходит и Джульетта, она меняется еще сильнее: сначала она была покорной дочерью, но, полюбив, обретает решимость и борется за своё чувство.

Любовь в трагедии предстает как великий воспитатель, она меняет Ромео и Джульетту: герои взрослеют, принимают важные решения, берут на себя ответственность. |

| Прочтите, на что готова Джульетта, чтобы сохранить верность Ромео?

| Чтоб замуж за Париса не идти,

Я лучше брошусь с башни, присосежусь

К разбойникам, я к змеям заберусь

И дам себя сковать вдвоем с медведем.

Я вместо свадьбы лучше соглашусь

Заночевать в мертвецкой или лягу

В разрытую могилу. Все, о чем

Я прежде слышать не могла без дрожи,

Теперь я, не колеблясь, совершу,

Чтоб не нарушить верности Ромео. |

| Как ее характеризуют эти слова? . | Признание героини свидетельствует о том, что она повзрослела, у нее есть мужество и готовность к серьезным поступкам, она готова бороться за свою любовь |

| Моя режиссерская концепция | .Ролевая игра «Съёмка кинофильма» -распределяет роли, объясняет задание:

| сценарист (индивидуальное задание): предложить свой вариант названия, определить тему, идею произведения, схематично определить фабулу; *режиссёр и его ассистент (работа в паре): определить жанр фильма, композицию трагедии; *группа психологов (работа в группе- 4 человека): составить схему «Действующие лица, главные и второстепенные, их группировка». Ромео и Джульетта - изменились ли они со времени их первой встречи (доказать словами из текста) *детективы (работа в группе - 4 человека): собрать доказательства преступления, выявить причину конфликта и виновных в смерти главных героев; подумать: можно ли было избежать смерти героев, найти доказательства в тексте произведения. | Естественно, используемый на уроках литературы дополнительный материал, вызывает интерес и потребность у учащихся поговорить подробно о великих режиссерах, актерах, музыке, характеризующую эпоху. После эвристического диалога в классе организуется работа в творческих подгруппах. Одна подгруппа работает в качестве сценаристов, которая создает общую канву всей программы (подбирает информацию об авторе, о пьесах, анализирует рецензии критиков, выделяет, наиболее важные для интерпретации идеи автора, сцены). Другая подгруппа – художники по декорациям и костюмам изучает специальную литературу, в которой воссоздается время действия – эпоха, события (где? когда? как?), и на основе нее разрабатывает эскизы декораций и костюмов, эскизы афиши, программы и даже билеты. Третья подгруппа занимается музыкальным оформлением спектакля – подбирает и записывает мелодию, которая характеризует художественное время пьесы и помогает понять настроение автора и его героев. Четвертая подгруппа (в составе 7-8 человек) – «труппа актеров» работает над сценическим воплощением образов героев. Иногда на уроке готовятся два-три состава, потому что желающих играть больше, чем ролей. Во время подготовки к спектаклю каждый учащийся-исполнитель рассказывает о своем герое: как он понимает его, в чем его назначение, комментирует взаимоотношения главного героя с другими. Затем в классе еще раз обсуждаются ключевые сцены пьесы, их взаимосвязь, но уже в контексте написанного сценария. Учащиеся высказывают мысли по поводу того, как меняются (или не меняются) герои от эпизода к эпизоду. Выстроив линию поведения каждого персонажа, после совместного обсуждения ролей и сценария, участники спектакля начинают репетиции. С этого момента появляется новая задача у сценаристов, художников, музыкальных оформителей, костюмеров. Они становятся аналитиками (учащиеся сами решают: работать индивидуально или в группах) и комментируют каждое действие пьесы по разработанной памятке «Анализ эпизода» |

| Итогом таких уроков является инсценирование фрагментов пьесы, Написание рецензии на просмотренные фрагменты. |

Ценность творческого проекта состоит в том, что буквально перед каждым обучаемым стоит своя задача, выполняя которую он тем самым вносит свой вклад в результат, именуемый, как спектакль. Участвуя в подобных литературно-театральных проектах, учащиеся учатся интерпретировать художественную идею на основе авторской позиции и не только выражать отношение к прочитанному произведению, но и развивать свои мыслительные способности и утверждать себя как творческую личность.

И еще один немаловажный методический аспект. Если серьезно отнестись к такой форме урока, то должен получиться заинтересованный, неформальный разговор о произведении, который поможет каждому взглянуть на эту книгу по-другому, отвлечься от стереотипов и, в конце концов, даже снова перечитать ее.

Берковский Н.Я. Литература и театр. - М., 1969.

Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Методика преподавания литературы – М., 2000.

Зепалова Т.С. Восьмиклассники читают драму – В сб: Из опыта преподавания литературы. Сост. Д.Л.Устюжанин. - М, 1975.

Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. - М., 1982.