МХК, 11 класс

Урок № 29

Театральное искусство

XX века

Д.З.: Глава 26, ?? (с.329-330), тв. задания (с.330-331)

© ред. А.И. Колмаков

ЦЕЛИ УРОКА

- Содействовать осознанию учащимися роли театрального искусства ХХ века в мировой культуре;

- Развивать умение самостоятельно изучать материал и подготовить его к презентации; продолжать развивать умение анализировать театральные произведения;

- Воспитывать культуру восприятия шедевров театрального искусства ХХ века.

ПОНЯТИЯ, ИДЕИ

- режиссерский театр;

- К. С. Станиславский;

- В.И. Немирович-Данченко;

- реформаторы;

- русской сцены;

- «система Станиславского»;

- МХТ;

- драматический театр;

- «Эпический театр»;

- Б. Брехт;

- «Эффект очуждения»;

- зонги

Универсальные учебные действия

- исследовать причины реформирования русского театра на рубеже XIX—XX вв.; исследовать художественные принципы «системы Станиславского» в современном театре (в рамках индивидуального творческого проекта); определять роль и мировое значение эпического театра Б. Брехта в развитии театральной культуры XX в. и современности; комментировать основные принципы развития отечественного театра, определенные К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко; читать и самостоятельно анализировать одну из пьес Б. Брехта; смотреть видеозаписи одной из театральных постановок по пьесам Б. Брехта и писать рецензию; исследовать традиции режиссерского театра на современной сцене; принимать участие в коллективном обсуждении просмотренного театрального спектакля или его экранизации в рамках свободной дискуссии; осуществлять самостоятельный поиск , отбор и обработку информации о театральных постановках или экранизациях современных пьес

- исследовать причины реформирования русского театра на рубеже XIX—XX вв.;

- исследовать художественные принципы «системы Станиславского» в современном театре (в рамках индивидуального творческого проекта);

- определять роль и мировое значение эпического театра Б. Брехта в развитии театральной культуры XX в. и современности;

- комментировать основные принципы развития отечественного театра, определенные К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко;

- читать и самостоятельно анализировать одну из пьес Б. Брехта;

- смотреть видеозаписи одной из театральных постановок по пьесам Б. Брехта и писать рецензию;

- исследовать традиции режиссерского театра на современной сцене;

- принимать участие в коллективном обсуждении просмотренного театрального спектакля или его экранизации в рамках свободной дискуссии;

- осуществлять самостоятельный поиск , отбор и обработку информации о театральных постановках или экранизациях современных пьес

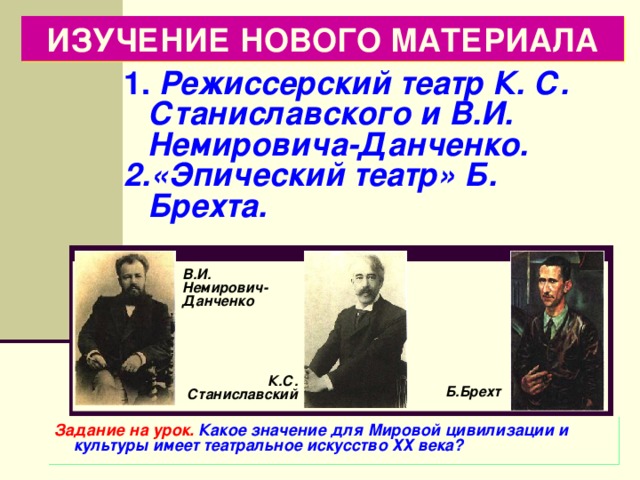

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

- Режиссерский театр К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

- «Эпический театр» Б. Брехта.

В.И. Немирович-

Данченко

К.С. Станиславский

Б.Брехт

Задание на урок. Какое значение для Мировой цивилизации и культуры имеет театральное искусство ХХ века?

подвопросы

- Режиссерский театр К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Жизненный и творческий путь великих реформаторов русской сцены. Понятие о «системе Станиславского». Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества драматурга, режиссера и актера в процессе создания драматического спектакля. Лучшие театральные постановки МХТ.

- «Эпический театр» Б. Брехта. «Эффект очуждения» в театральной системе Б. Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра драматического. Особенности игры актера. Зонги и их художественная роль. Композиционное решение драматургии Б. Брехта .

Театр ХХ столетия – это театр поисков и многочисленных экспериментов. На смену реализму и романтизму (ранее ведущим направлениям) в театр приходят противоречивые модернистские течения .

Почти все сложившиеся традиции отечественной театральной культуры были подвергнуты пересмотру.

Творческий девиз театра – слова героя чеховской пьесы:

«Нужны новые формы… А если их нет, то ничего не нужно».

Потребность в обновлении репертуара.

Потребность в реформе театра.

Театр

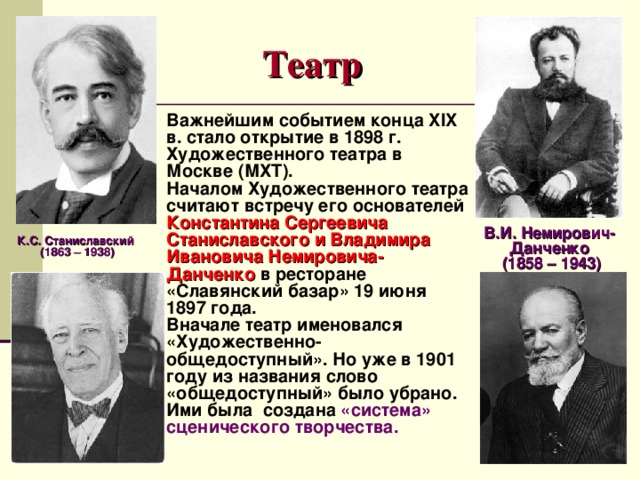

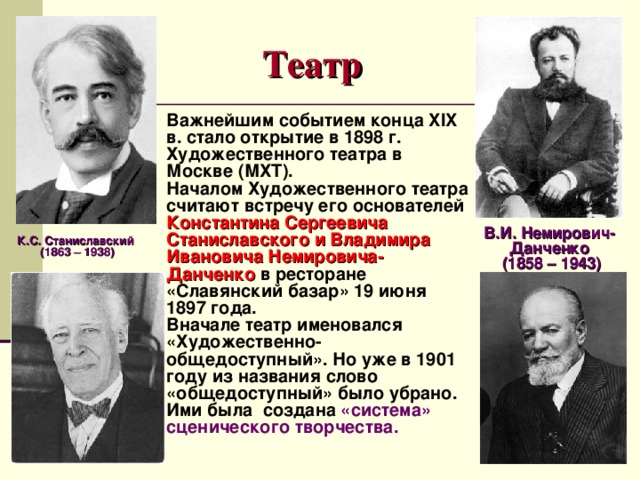

Важнейшим событием конца XIX в. стало открытие в 1898 г. Художественного театра в Москве (МХТ).

Началом Художественного театра считают встречу его основателей Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко в ресторане «Славянский базар» 19 июня 1897 года.

Вначале театр именовался «Художественно-общедоступный». Но уже в 1901 году из названия слово «общедоступный» было убрано.

Ими была создана «система» сценического творчества.

В.И. Немирович-Данченко

(1858 – 1943)

К.С. Станиславский

(1863 – 1938)

В 1987 году коллектив Художественного театра разделился на две самостоятельные группы, взявших себе официальные наименования.

Под художественным руководством

О. Ефремова

Под художественным руководством

Т. Дорониной

Московский Художественный академический театр им.

М. Горького,

(МХАТ имени М. Горького)

Московский Художественный академический театр им. А. П. Чехова

(МХАТ им. А. П. Чехова).

В 2004 году МХАТ им. А. П. Чехова убрал из своей афиши слово «академический» и с тех пор именуется Московский Художественный театр им. А. П. Чехова (МХТ имени А. П. Чехова).

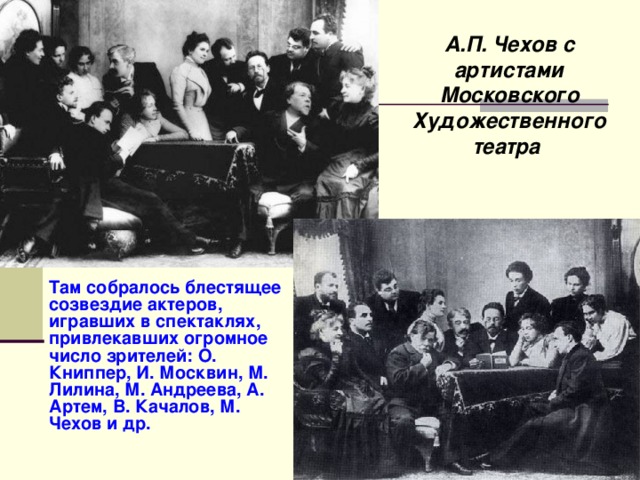

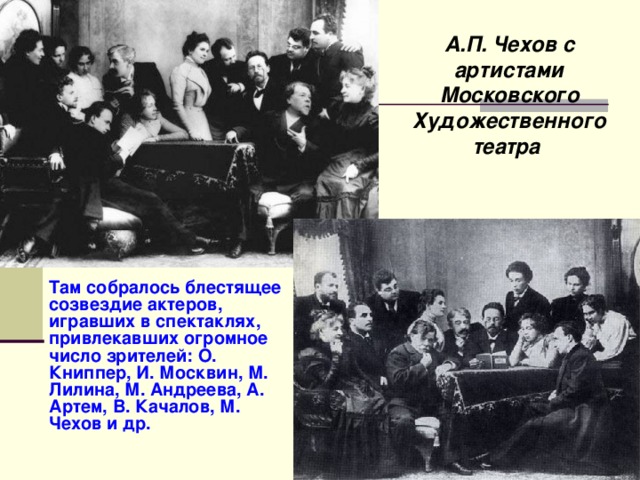

А.П. Чехов с артистами Московского Художественного

театра

Там собралось блестящее созвездие актеров, игравших в спектаклях, привлекавших огромное число зрителей: О. Книппер, И. Москвин, М. Лилина, М. Андреева, А. Артем, В. Качалов, М. Чехов и др.

В МХТ закладываются основы современной сценографии: к работе над декорациями в спектаклях привлекаются известные художники - Н.Рерих, Г.Крэг, А.Бенуа, Б.Кустодиев и др.

На сцене

театра

давались

пьесы

современного

репертуара

конца 19

начала

20 века.

Здание

Московского

Художественного

театра в

Камергерском

переулке

Афиша «Чайки» в МХАТ

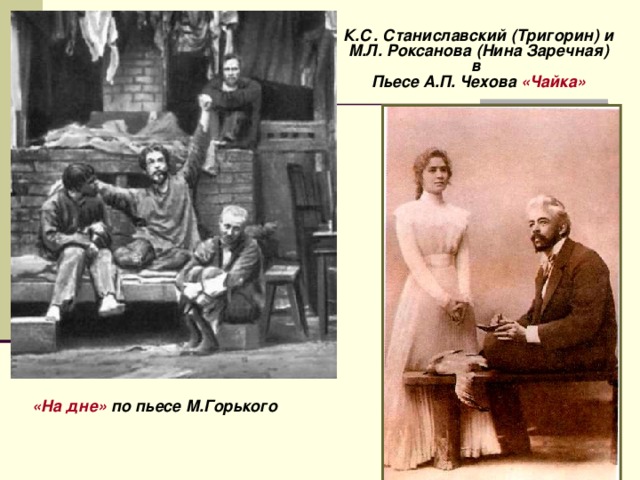

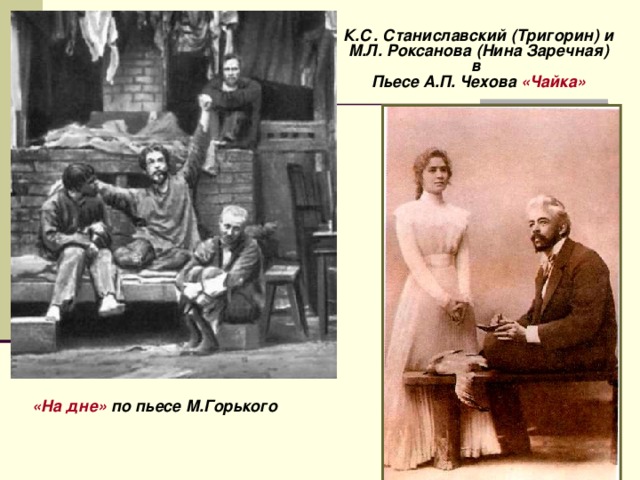

К.С. Станиславский (Тригорин) и

М.Л. Роксанова (Нина Заречная) в

Пьесе А.П. Чехова «Чайка»

«На дне» по пьесе М.Горького

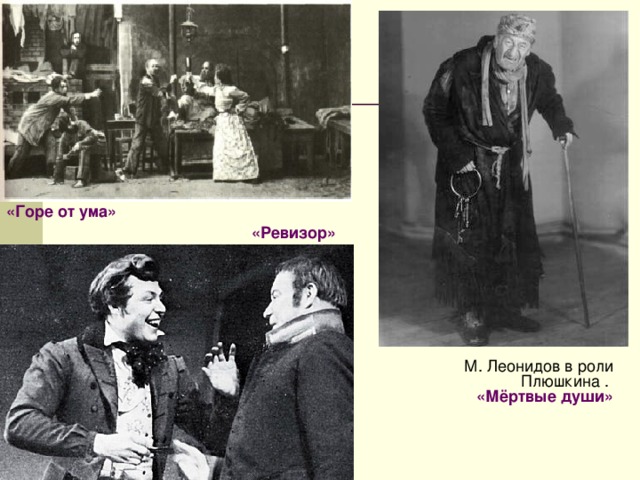

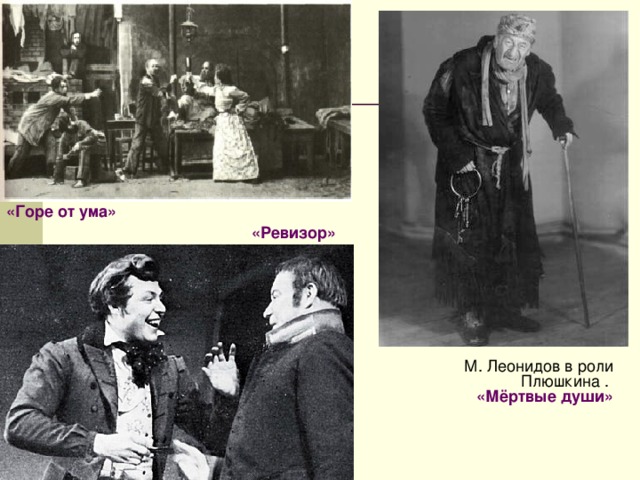

«Горе от ума»

«Ревизор»

«Мёртвые души»

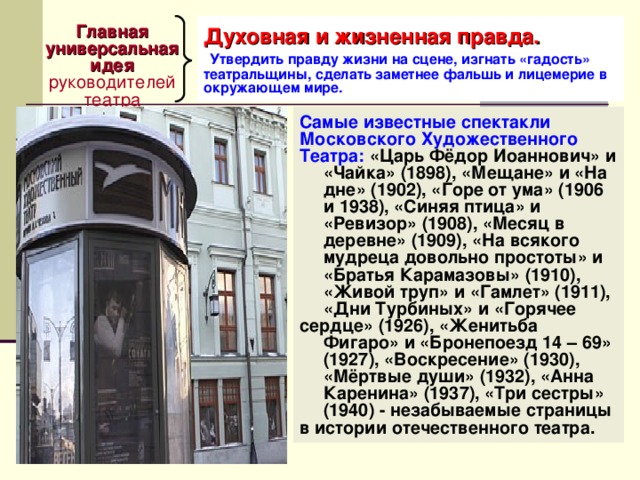

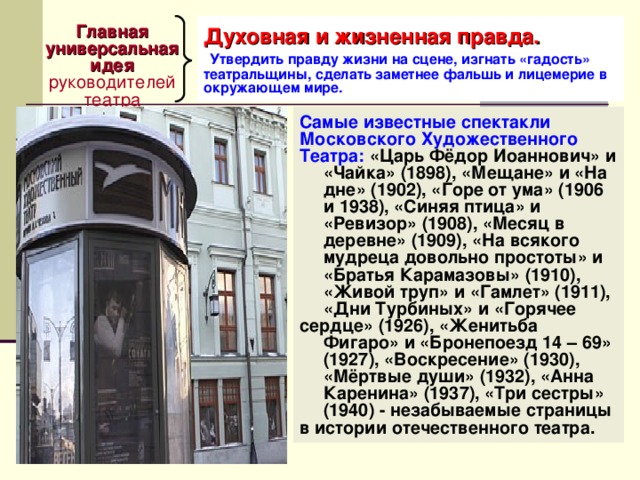

Духовная и жизненная правда. Утвердить правду жизни на сцене, изгнать «гадость» театральщины, сделать заметнее фальшь и лицемерие в окружающем мире.

Главная универсальная идея

руководителей театра

Самые известные спектакли

Московского Художественного

Театра: «Царь Фёдор Иоаннович» и «Чайка» (1898), «Мещане» и «На дне» (1902), «Горе от ума» (1906 и 1938), «Синяя птица» и «Ревизор» (1908), «Месяц в деревне» (1909), «На всякого мудреца довольно простоты» и «Братья Карамазовы» (1910), «Живой труп» и «Гамлет» (1911), «Дни Турбиных» и «Горячее

сердце» (1926), «Женитьба Фигаро» и «Бронепоезд 14 – 69» (1927), «Воскресение» (1930), «Мёртвые души» (1932), «Анна Каренина» (1937), «Три сестры» (1940) - незабываемые страницы

в истории отечественного театра.

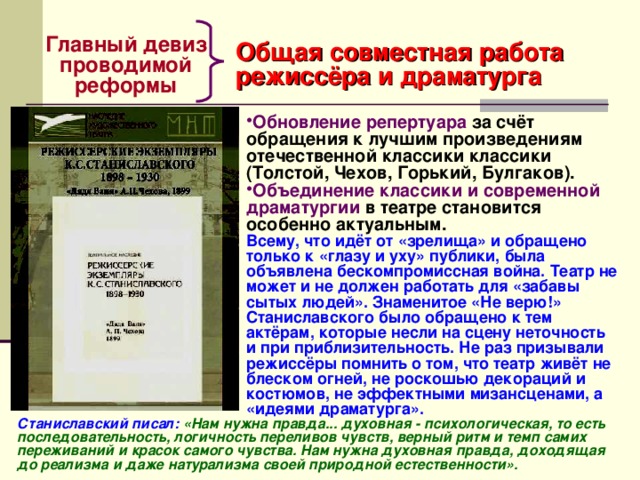

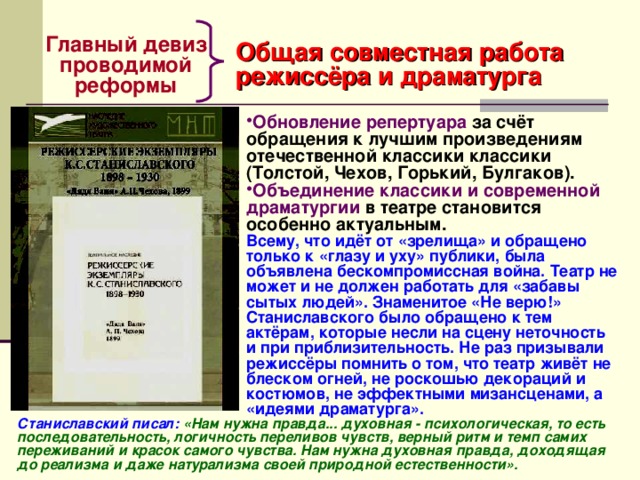

Главный девиз проводимой реформы

Общая совместная работа режиссёра и драматурга

- Обновление репертуара за счёт обращения к лучшим произведениям отечественной классики классики (Толстой, Чехов, Горький, Булгаков).

- Объединение классики и современной драматургии в театре становится особенно актуальным.

Всему, что идёт от «зрелища» и обращено только к «глазу и уху» публики, была объявлена бескомпромиссная война. Театр не может и не должен работать для «забавы сытых людей». Знаменитое «Не верю!» Станиславского было обращено к тем актёрам, которые несли на сцену неточность и при приблизительность. Не раз призывали режиссёры помнить о том, что театр живёт не блеском огней, не роскошью декораций и костюмов, не эффектными мизансценами, а «идеями драматурга».

Станиславский писал: «Нам нужна правда... духовная - психологическая, то есть

последовательность, логичность переливов чувств, верный ритм и темп самих переживаний и красок самого чувства. Нам нужна духовная правда, доходящая до реализма и даже натурализма своей природной естественности».

«Система» сценического творчества

Станиславского и Немировича-Данченко

Закон сотрудничества режиссера и актёра в процессе создания спектакля

Подтекст ,

«подводное течение» пьесы

Искусство перевоплощения

Ставя «несценичные» пьесы, Станиславский требовал передавать напряжённую духовную жизнь, невысказанные чувства и настроение.

Суть –умение достичь такого уровня сопереживания, чтобы ощутить себя тем персонажем, которого изображаешь на сцене.

Внешнее

(грим, жесты, мимика, интонация, особенность диалекта)

Внутреннее

(раскрытие духовного мира героя, его нравственных качеств, основных черт характера)

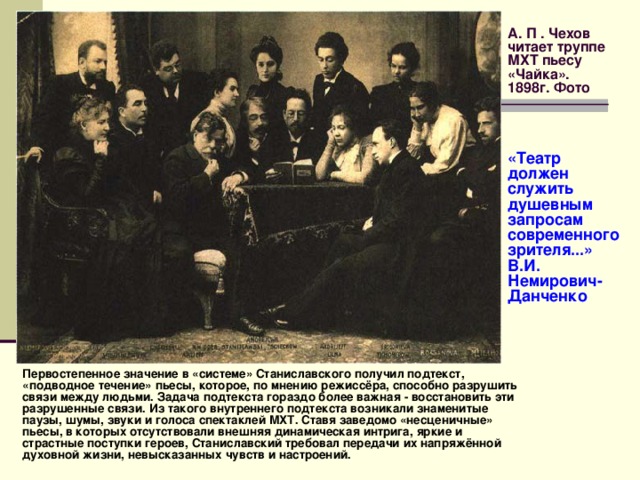

А. П . Чехов читает труппе МХТ пьесу «Чайка». 1898г. Фото

«Театр

должен служить душевным запросам современного зрителя...»

В.И. Немирович-

Данченко

Первостепенное значение в «системе» Станиславского получил подтекст,

«подводное течение» пьесы, которое, по мнению режиссёра, способно разрушить

связи между людьми. Задача подтекста гораздо более важная - восстановить эти

разрушенные связи. Из такого внутреннего подтекста возникали знаменитые

паузы, шумы, звуки и голоса спектаклей МХТ. Ставя заведомо «несценичные»

пьесы, в которых отсутствовали внешняя динамическая интрига, яркие и

страстные поступки героев, Станиславский требовал передачи их напряжённой

духовной жизни, невысказанных чувств и настроений.

«Система» Станиславского и Немировича-Данченко дала ключ к осознанному владению творческим процессом и предложила актёру такое сценическое поведение, которое приводит к его перевоплощению в сценический образ.

Говоря об игре актёра, Станиславский ввёл

важнейшее понятие «сверхзадача», под

которой он понимал ту конечную цель,

которая выражает идейную суть роли.

Для решения «сверхзадачи» актёру

необходимо понять суть («зерно») роли,

образа. Интересный пример поиска «зерна»

образа Репетилова из комедии А. С.

Грибоедова «Горе от ума» приводил

Немирович-Данченко: «Зерно Репетилова –

болтун. Если актёр всё время будет

"обмакивать" свою мысль в то, что он

болтун, да ещё нагретый вином, да ещё

светский человек, да ещё немного "барин",

и прибавить сюда ещё целый ряд чёрточек,

то и выявится характер Репетилова».

Вместо привычных характерных ролей

Станиславский впервые стал строить

характеры героев на парадоксах, на

алогичной игре, на несовпадении внешнего

и внутреннего облика. Нередко он говорил:

«Когда играешь злого, ищи, где он добрый».

Нащупав «зерно» образа, актёр проникается

«ролью в себе», чтобы полностью слиться

с ней. Тогда и наступает искусство

перевоплощения.

Н. П. Ульянов.

К. С. Станиславский во время

репетиции.

1947 г. Государственная

Третьяковская галерея

. (К.С. Станиславский) Главную задачу режиссёра Станиславский видел в том, чтобы «почувствовать индивидуальность актёра», «одновременно следовать за волей актёра и направлять её». Это вовсе не означало, что режиссёр подавлял волю актёра. Напротив, показывая и объясняя ему, как надо играть, обосновывая каждую реплику, каждый жест и каждое действие на сцене, он не должен присутствовать в игре актёра. Режиссёр должен стремиться к тому, чтобы «И следа его не было видно». Он должен... «потонуть в актёре». Издание книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» (1911) Трудно переоценить значение реформы , осуществлённой Станиславским и Немировичем-Данченко в области театрального искусства. Сделанные ими открытия по-прежнему актуальны и являются всемирным достоянием в области художественной культуры. " width="640"

. (К.С. Станиславский) Главную задачу режиссёра Станиславский видел в том, чтобы «почувствовать индивидуальность актёра», «одновременно следовать за волей актёра и направлять её». Это вовсе не означало, что режиссёр подавлял волю актёра. Напротив, показывая и объясняя ему, как надо играть, обосновывая каждую реплику, каждый жест и каждое действие на сцене, он не должен присутствовать в игре актёра. Режиссёр должен стремиться к тому, чтобы «И следа его не было видно». Он должен... «потонуть в актёре». Издание книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» (1911) Трудно переоценить значение реформы , осуществлённой Станиславским и Немировичем-Данченко в области театрального искусства. Сделанные ими открытия по-прежнему актуальны и являются всемирным достоянием в области художественной культуры. " width="640"

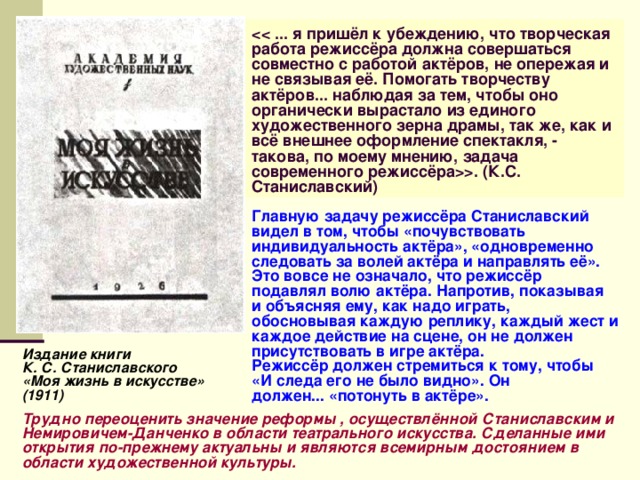

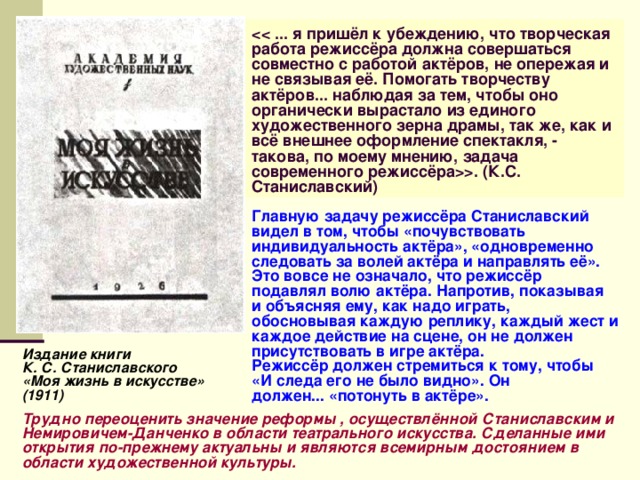

совместно с работой актёров, не опережая и не связывая её. Помогать творчеству актёров... наблюдая за тем, чтобы оно органически вырастало из единого художественного зерна драмы, так же, как и всё внешнее оформление спектакля, - такова, по моему мнению, задача современного режиссёра. (К.С. Станиславский)

Главную задачу режиссёра Станиславский

видел в том, чтобы «почувствовать

индивидуальность актёра», «одновременно

следовать за волей актёра и направлять её».

Это вовсе не означало, что режиссёр

подавлял волю актёра. Напротив, показывая

и объясняя ему, как надо играть,

обосновывая каждую реплику, каждый жест и

каждое действие на сцене, он не должен

присутствовать в игре актёра.

Режиссёр должен стремиться к тому, чтобы

«И следа его не было видно». Он

должен... «потонуть в актёре».

Издание книги

К. С. Станиславского

«Моя жизнь в искусстве»

(1911)

Трудно переоценить значение реформы , осуществлённой Станиславским и Немировичем-Данченко в области театрального искусства. Сделанные ими открытия по-прежнему актуальны и являются всемирным достоянием в области художественной культуры.

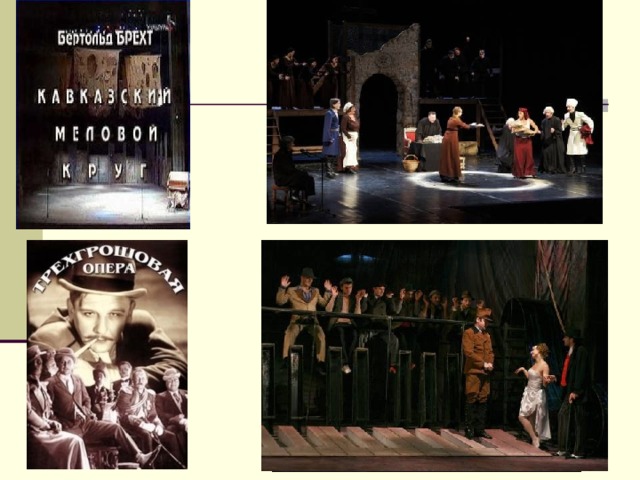

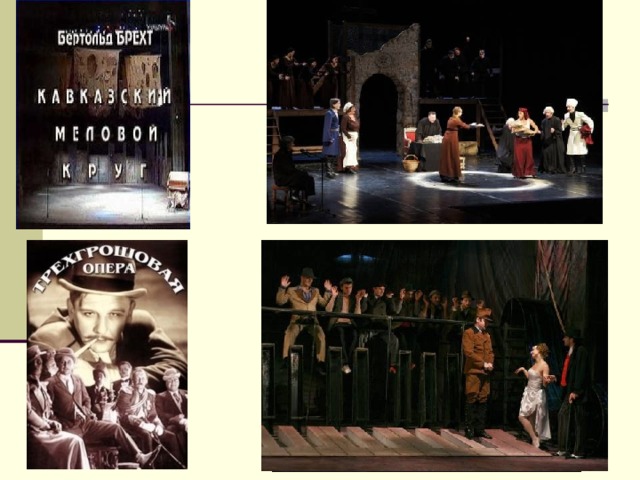

«Эпический театр» Брехта

Из арсенала эпического искусства Б. Брехт использовал многие способы:

- комментирование события со стороны, замедление хода действия, и его неожиданный быстрый новый поворот

- включение хора, песен, вставных номеров, не связанных с сюжетом

- зонги Курта Вейля в «Трёхгрошовой опере» (1928), и Пауля Дессау в «Мамаша кураж и её дети» (1939)

- надписи и плакаты разного содержания

- «эффект отчуждения» - ……..?

На экран могли проецироваться и надписи,

«отчуждающие» зрителей от непосредственного

содержания сцен (например, «Не глазейте так

романтично!»). То и дело автор переключал сознание

зрителей с одной действительности на другую. Перед

зрителем представали певец или рассказчик,

комментирующие происходящее совсем не так, как это

могли сделать герои. Этот эффект в театральной

системе Брехта получил название «эффект

очуждения» (люди и явления представали перед

зрителем с самой неожиданной стороны). На месте

тяжёлых занавесов был оставлен лишь небольшой

кусок ткани, чтобы подчеркнуть, что сцена не особое

магическое место, а лишь часть повседневного мира.

Бертольд Брехт

(1898-1956),

немецкий драматург

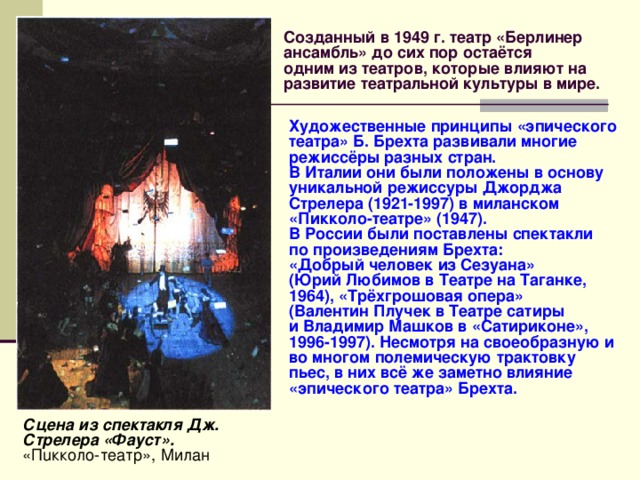

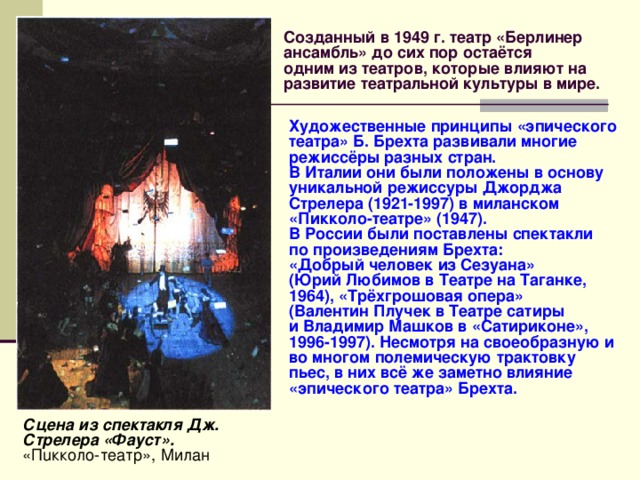

Созданный в 1949 г. театр «Берлинер ансамбль» до сих пор остаётся одним из театров, которые влияют на развитие театральной культуры в мире.

Художественные принципы «эпического

театра» Б. Брехта развивали многие

режиссёры разных стран.

В Италии они были положены в основу

уникальной режиссуры Джорджа

Стрелера (1921-1997) в миланском

«Пикколо-театре» (1947).

В России были поставлены спектакли

по произведениям Брехта:

«Добрый человек из Сезуана»

(Юрий Любимов в Театре на Таганке,

1964), «Трёхгрошовая опера»

(Валентин Плучек в Театре сатиры

и Владимир Машков в «Сатириконе»,

1996-1997). Несмотря на своеобразную и

во многом полемическую трактовку

пьес, в них всё же заметно влияние

«эпического театра» Брехта.

Сцена из спектакля Дж. Стрелера «Фауст».

«Пuкколо-театр», Милан

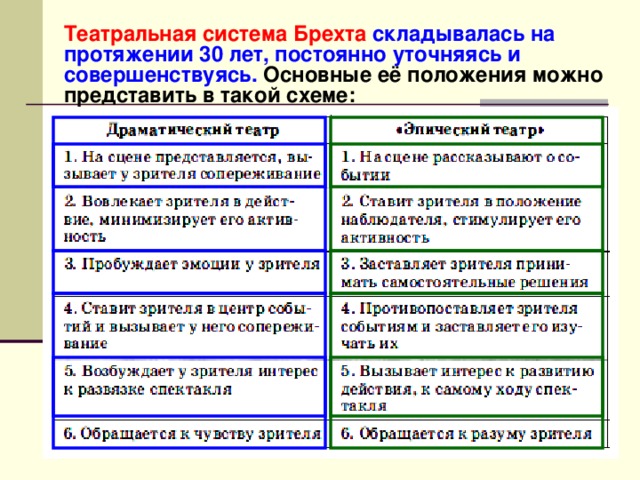

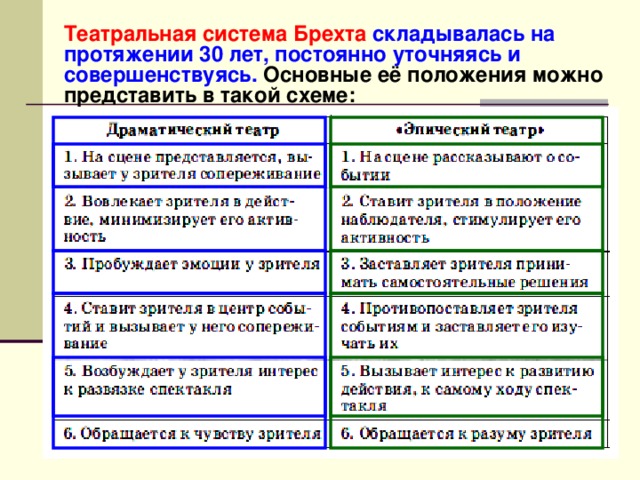

Театральная система Брехта складывалась на протяжении 30 лет, постоянно уточняясь и совершенствуясь. Основные её положения можно представить в такой схеме:

Театральные фестивали России:

- Золотая маска

- Хрустальный Турандот

- Золотой софит

Контрольные вопросы

1. К. С. Станиславский писал: «Система» не

«поваренная книга»: понадобилось такое-то блюдо,

посмотрел оглавление, открыл страницу и готово. Нет.

Это целая культура, на которой надо расти»… Какую

культуру театрального искусства имел в виду К. С.

Станиславский? Чем была вызвана необходимость его

реформирования на рубеже XIX-ХХ вв.?

2. К. С. Станиславский не раз призывал помнить, что

театр живёт не блеском огней, роскошью декораций и

костюмов, эффектными мизансценам и, а «идеями

драматурга». Как вы считаете, о каких идеях

режиссёрской драматургии идёт речь? В чём

заключались главные художественные принципы его

«системы»?

3. Какое значение в развитии театрального искусства

ХХ в. имел «Эпический театр» Б. Брехта? В чём

заключались его главные открытия и отличия от

драматического театра? Какое значение они имели

для дальнейшего развития театрального искусства?

Творческая мастерская

1 . Познакомьтесь с принципами, определившими задачи Московского

Художественного театра, с формулированными К. С. Станиславским

и В. И. Немировичем-Данченко во время их исторической встречи

в «Славянском базаре»:

- нет маленьких ролей , есть маленькие артисты ;

- сегодня - Гамлет, завтра - статист , но в качестве статиста он должен быть артистом;

- поэт, артист, художник, портной, рабочий - служат одной цели, поставленной поэтом в основу пьесы;

- театр начинается с вешалки;

- всякое нарушение творческой жизни театра - преступление;

- опоздания, лень, каприз, истерия, дурной характер, незнание роли, необходимость дважды повторять одно и то же – одинаково вредны для дела, и их необходимо искоренять.

Как вы могли бы их прокомментировать? Какие элементы системы

Станиславского вы используете в собственной жизни? В каких случаях?

2. Почему именно в ХХ в . возникла острая необходимость стирания

граней между актёром и зрителем? Какие виды искусства повлияли

на развитие театра ХХ в.?

3. Прочитайте одну из пьес Б. Брехта и сделайте на неё рецензию.

Подготовьте его творческий портрет как драматурга и режиссёра. Посмотрите одну из его театральных постановок. Каковы ваши зрительские впечатления?

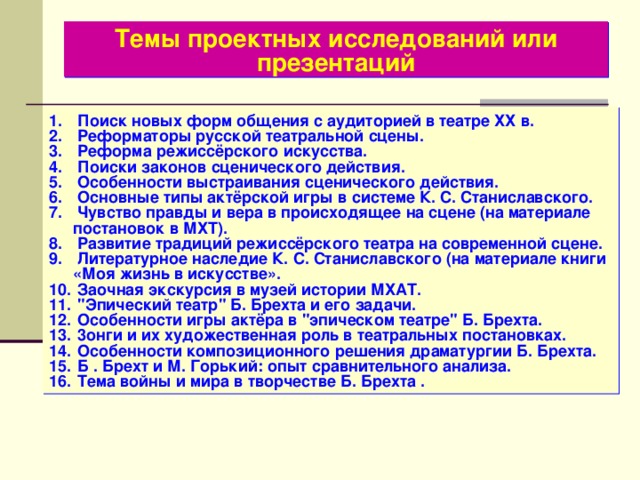

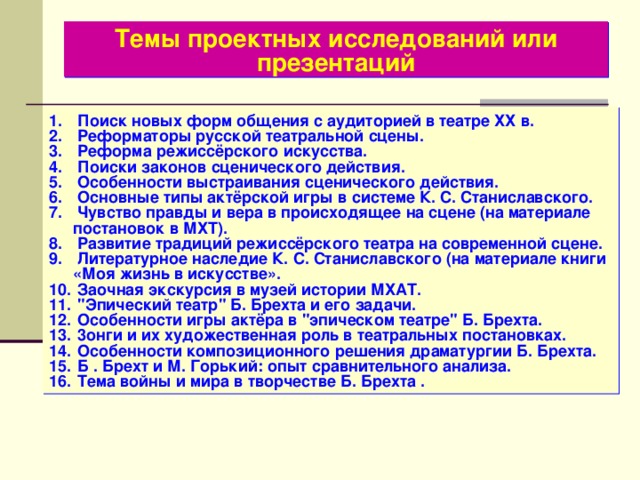

Темы проектных исследований или презентаций

- Поиск новых форм общения с аудиторией в театре ХХ в.

- Реформаторы русской театральной сцены.

- Реформа режиссёрского искусства.

- Поиски законов сценического действия.

- Особенности выстраивания сценического действия.

- Основные типы актёрской игры в системе К. С. Станиславского.

- Чувство правды и вера в происходящее на сцене (на материале постановок в МХТ).

- Развитие традиций режиссёрского театра на современной сцене.

- Литературное наследие К. С. Станиславского (на материале книги «Моя жизнь в искусстве».

- Заочная экскурсия в музей истории МХАТ.

- "Эпический театр" Б. Брехта и его задачи.

- Особенности игры актёра в "эпическом театре" Б. Брехта.

- 3онги и их художественная роль в театральных постановках.

- Особенности композиционного решения драматургии Б. Брехта.

- Б . Брехт и М. Горький: опыт сравнительного анализа.

- Тема войны и мира в творчестве Б. Брехта .

рефлексия

Оцените свою работу на уроке, закончите предложения:

- Сегодня я узнал…

- Было интересно…

- Было трудно…

- Я научился…

- Я смог…

- Меня удивило…

- Мне захотелось…

Литература:

- Программы для общеобразовательных учреждений. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. – М.: Дрофа, 2011

- Данилова, Г. И. Искусство/ МХК. 11 кл. Базовый уровень : учебник / Г.И. Данилова. М.: Дрофа, 2014.

- Калинина Е.М., учитель ИЗО и МХК, МОУ "Ермишинская СОШ», р.п. Ермишь, Рязанская область http://urokimxkizo.ucoz.ru/

. (К.С. Станиславский) Главную задачу режиссёра Станиславский видел в том, чтобы «почувствовать индивидуальность актёра», «одновременно следовать за волей актёра и направлять её». Это вовсе не означало, что режиссёр подавлял волю актёра. Напротив, показывая и объясняя ему, как надо играть, обосновывая каждую реплику, каждый жест и каждое действие на сцене, он не должен присутствовать в игре актёра. Режиссёр должен стремиться к тому, чтобы «И следа его не было видно». Он должен... «потонуть в актёре». Издание книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» (1911) Трудно переоценить значение реформы , осуществлённой Станиславским и Немировичем-Данченко в области театрального искусства. Сделанные ими открытия по-прежнему актуальны и являются всемирным достоянием в области художественной культуры. " width="640"

. (К.С. Станиславский) Главную задачу режиссёра Станиславский видел в том, чтобы «почувствовать индивидуальность актёра», «одновременно следовать за волей актёра и направлять её». Это вовсе не означало, что режиссёр подавлял волю актёра. Напротив, показывая и объясняя ему, как надо играть, обосновывая каждую реплику, каждый жест и каждое действие на сцене, он не должен присутствовать в игре актёра. Режиссёр должен стремиться к тому, чтобы «И следа его не было видно». Он должен... «потонуть в актёре». Издание книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» (1911) Трудно переоценить значение реформы , осуществлённой Станиславским и Немировичем-Данченко в области театрального искусства. Сделанные ими открытия по-прежнему актуальны и являются всемирным достоянием в области художественной культуры. " width="640"