Исторический процесс

МБОУ «Бестужевская СОШ»

Ожигин Сергей Николаевич

Исторический процесс — это последовательная череда сменяющих друг друга событий, в которых проявилась деятельность многих поколений людей.

Исторический процесс универсален:

От «добывания хлеба до изучения

насущного» планетарных явлений

«Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен

быть хоть немного историком, чтобы стать сознательным и добросовестно

действующим гражданином». В. О. Ключевский

Основа исторического процесса - события ,

т. е. те или иные прошедшие или проходящие явления, факты общественной жизни.

Всю эту бесконечную череду событий в их неповторимом, присущем каждому из них облике изучает

историческая наука .

философия истории –

еще одна ветвь обществознания,

изучающая исторический процесс.

стремится выявить общую природу

исторического

процесса;

наиболее общие законы,

самые существенные взаимосвязи

в истории

(смысл и направленность

общественного развития) .

Принципы периодизации в истории

Широкое признание получил подход, при котором основные

этапы истории человечества выделяются по принципу смены

форм хозяйственной деятельности, развития материальной

культуры.

Ж.Кондорсе

Л.Морган

Делили историю на эпохи дикости, варварства и

цивилизации.

Схема периодизации по Л.Моргану и Ж.Кондорсе

Цивилизация

(письменность,

обработка металлов)

Варварство

( земледелие,

скотоводство)

Дикость

(собирательство,

охота)

Три стадии теории мирового цивилизационного

развития

Первая стадия (VIII тысячелетия до н.э.) – переход от

собирательства и охоты к земледелию, скотоводству и

кустарному производству.

Вторая стадия (середина XVII) – становление мануфактурного

производства, возникли условия для внедрения машин

и перехода к индустриальной стадии развития.

Третья стадия (вторая половина XX века) – возникновение

нового типа общества, с внедрением компьютеров качественно

меняется характер интеллектуального труда, складывается

индустрия производства знаний.

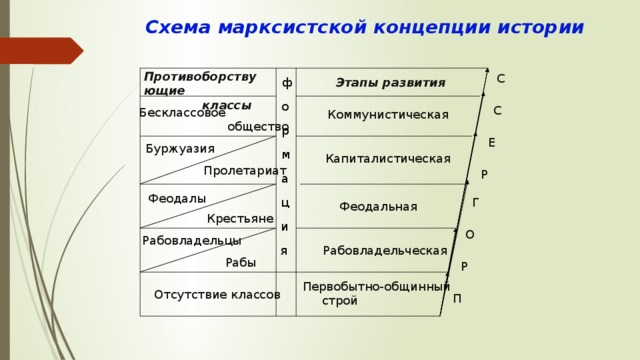

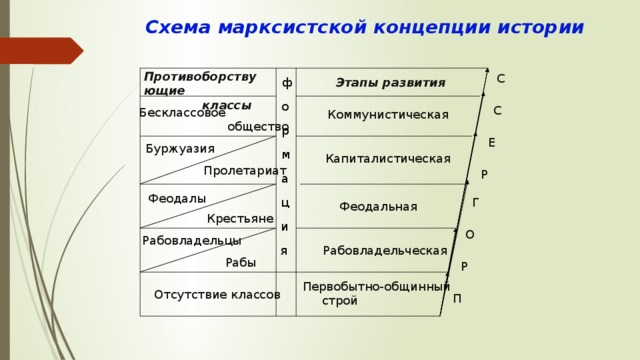

Схема марксистской концепции истории

Противоборствующие

классы

С

ф

Этапы развития

о

С

Бесклассовое

общество

Коммунистическая

р

Е

Буржуазия

м

Капиталистическая

Пролетариат

Р

а

Феодалы

ц

Г

Феодальная

Крестьяне

и

О

Рабовладельцы

Рабовладельческая

я

Рабы

Р

Первобытно-общинный

строй

Отсутствие классов

П

Пять основных эпох истории человечества

Эпоха первобытно-общинного строя – низкий уровень развития

производственных сил, люди полностью зависели от природы

и могли выжить лишь при условии совместного, коллективного

труда и потребления.

Переход к рабовладельческой формации – совершенствование орудий

труда, появление возможности производства прибавочного продукта его

единоличного присвоения, возникновением частной собственности.

Феодальное общество – личная зависимость работников от собственников

земли – феодалов; крестьяне обладали личной собственностью на орудия

труда, могли распоряжаться частью произведённого продукта.

Капиталистическая эпоха – работник вынужден продавать свою

способность к труду предпринимателю, собственнику средств производства,

который присваивает неоплаченную часть произведённого прибавочного

продукта.

Коммунистическая эпоха – общество, где человек приобретёт

подлинную свободу, будет трудиться исключительно на себя и нужды

общества в целом, станет хозяином своей жизни.

Этапы развития человечества

Первобытная эпоха (протяжённость более 1,5 млн. лет) – происходит

становление человека современного типа, совершенствуются орудия

труда, начинается переход от охоты, рыболовства и собирательства

к земледелию и скотоводству.

Древний мир (IV-III тысячелетия до н.э.) – возникновение государств,

раскол общества на управляющих и управляемых, имущих и неимущих,

широкое распространение рабства.подъем цивилизации Древней

Греции и Древнего Рима.

Эпоха Средневековья (V –XVII) – разделяется на три периода.

Эпоха Нового времени – эпоха становления и утверждения промышленной,

капиталистической цивилизации.

Периоды эпохи Средневековья

Первый период эпохи (V-XI) – падение Западной Римской империи,

становление нового типа общественных отношений, связанных

с утверждением сословного строя в Европе. В его рамках каждое

сословие имеет свои права и обязанности .

Второй период (серединаXI – конец XV в.) – становление крупных

феодальных государств, роста значения городов. Они становятся

центрами ремесла, торговли, духовной жизни, приобретающей всё более

светский характер.

Третий период (XVI – середина XVII в.) – начало разложения феодального

строя, быстро развиваются товарно-денежные отношения, получает

широкое распространение мануфактурное производство, усложняется

социальная структура общества .

Периоды эпохи Нового времени

Первый период (с середины XVII) время революций, разрушивших основы

сословного строя.

Второй период – промышленный переворот; время быстрого роста

колониальных империй, развития мирового рынка, системы

международного разделения труда.

Третий период (конец XIX – начало XX века) – развитие промышленной

цивилизации «вширь»; время углубляющихся мировых кризисов

перепроизводства, рост социальных противоречий в промышленных

странах.

Периодизация Новейшей истории

Великий кризис 1929-1932 гг. поставил на грань краха экономику

наиболее развитых стран. Державное соперничество, борьба за

колонии и рынки сбыта продукции привели ко второй мировой войне

1939-1945 гг. Рушится колониальная система европейских держав.

Условия «холодной войны» разрывают единство европейских

держав.

В этот период меняется характер трудовой деятельности, центральной

фигурой производства становится работник интеллектуального труда.

В развитых странах складывается социально ориентированная

рыночная экономика.

На смену державному сотрудничеству приходит сотрудничество .

Расхождения во взглядах на то, что выступало

движущей силой мирового развития и что в нём

было главным, определяло существование

различных подходов к принципам периодизации

всемирной истории.