Районная научно – практическая конференция школьников

«Первые шаги в науку»

Направление: гуманитарных дисциплин

Секция: литературоведение

Название работы: Тема преступления и наказания (греха и покаяния) в произведениях русских классиков

|

| Автор работы: Еськова Екатерина , ученица 10 А класса

Место выполнения работы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 г. Светлоград

Научный руководитель: Постникова Е.А., учитель русского языка и литературы |

Светлоград, 2014

Оглавление

Вступление. Тема преступления и наказания является актуальным и поддерживаемым человечеством вопросом на протяжении многих столетий.

Основная часть. Тема преступления и наказания (греха и покаяния) в произведениях русских классиков.

«Раскольников - это не просто преступник, а жертва своего же преступления» (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»),

Разные виды преступления современного общества: социальное, нравственное, экологическое (в рассказе В.П.Астафьева «Людочка»).

Заключение. Соотношение греха в христианском понимании с понятием «преступление» и степень осознания своей греховности преступником – главный вопрос русской литературы ХIХ и ХХ веков.

Список использованных источников

Приложения

Объект исследования: мотив преступления и наказания в русской классической литературе

Предмет исследования: произведения русских классиков.

Цель работы: исследовать развитие мотива преступления и наказания в произведениях русских классиков.

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задачи:

Установить и проанализировать причины возникновения преступления (социального, духовного, экологического) в произведениях разных эпох

Объяснить позицию автора при выборе наказания (юридического, физического, нравственного)

Выяснить, как реализуется тема преступления и наказания в произведениях русских классиков;

Исследовать, как соотносятся между собой преступление и наказание в структуре произведений;

Метод: Проблемно-тематический сопоставительный анализ, затрагивающий наиболее общие, проблемные переклички между различными текстами.

План исследования:

Обращение к «вечным» мотивам русской классики позволяет раскрыть еще одну важнейшую область литературных связей, составляющих своеобразную образно-тематическую «вертикаль». Переходя из произведения в произведение, тот или иной мотив обогащается новыми смысловыми оттенками, усиливающими его звучание.

В произведениях русских классиков происходило становление художественной и нравственной основы концепции преступления и наказания. Эта проблема из-за своей глобальности и важности находилась, находится, и еще очень долго будет находиться на вершине научного осмысления.

В данной работе основное внимание уделяется рассмотрению особенностей идейно-нравственного содержания мотивов преступления и наказания. Обращение к этой проблеме определяет и актуальность работы.

Гипотеза: Если проанализировать мотив преступления в произведениях русских классиков, то можно выявить, что каждом конкретном случае общий исходный мотив получает своеобразное художественное решение, но в конечном счете подводит читателя к важнейшему нравственному итогу, объединяющему авторские точки зрения, во многом сводящиеся к формуле Ф. Достоевского из знаменитой речи о А. Пушкине: «Смирись, гордый человек!»

Вступление

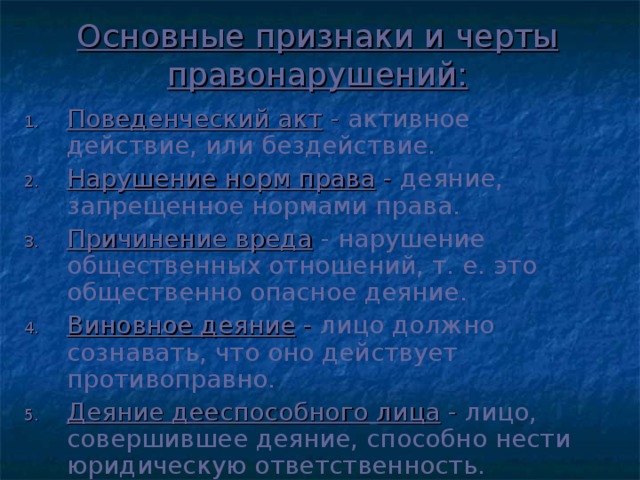

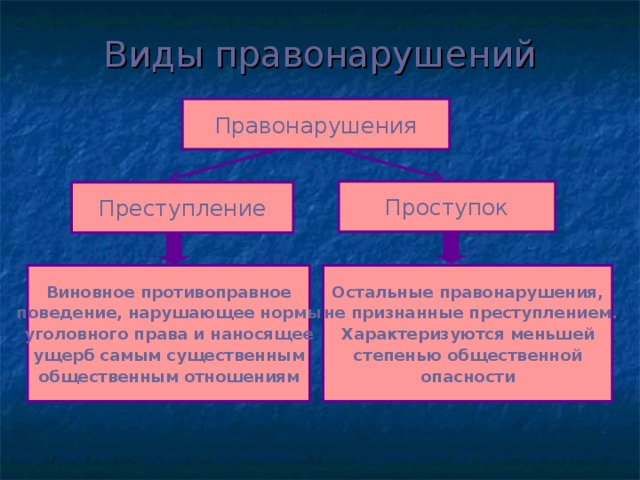

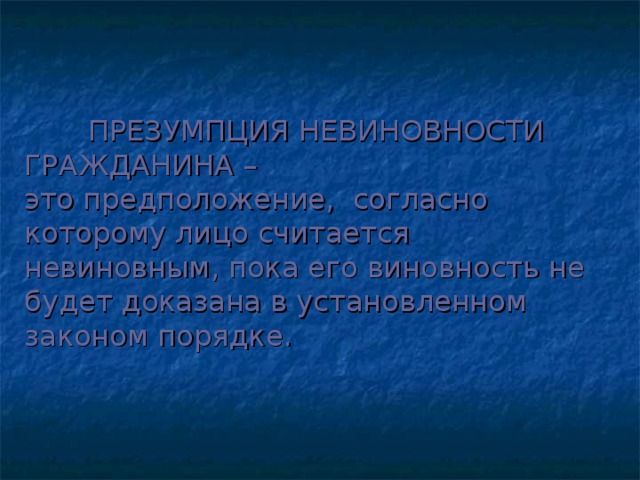

Слово «преступление» происходит, по В.И.Далю, от глаголов «преступать» и «переступать» (т.е. «нарушать, выходить из пределов законов, прав своих, власти»), а толкуется «преступление» («преступание») как «самое дело, проступок в грехе, беззаконие, поступок, противный закону».

Религиозный философ П.А.Флоренский дал следующее определение греха: «Грех есть Беззаконие, есть извращение Закона, т.е. того Порядка, который дан твари Господом, того внутреннего Строя всего творения, которым живо оно. Вне Закона, Грех - ничто, имеет лишь мнимое существование. Грех - паразит святости и есть потому, что святость ещё не отделена от него окончательно, - потому что пшеница и плевелы растут до поры до времени вместе».

Тема преступления и наказания является актуальным и поддерживаемым человечеством вопросом на протяжении многих столетий. Эту тему раскрывали многие русские и зарубежные писатели. Она являлась зерном размышлений таких авторов, как Ф.М. Достоевский («Преступление и наказание»), М.А. Булгаков («Мастер и Маргарита»), О.Уайльд («Портрет Дориана Грея»), А.Камю («Посторонний»), Р.Брэдбери («Наказание без преступления»). Здесь речь идет не только о наказании физическом или наказании по закону, но и о наказании нравственном, наказании совести. Каждый из авторов при рассмотрении этой темы пытался проанализировать и понять, что приводит человека к совершению преступления, заложено ли это в самом человеке от природы или преступление совершается вне зависимости от личности, а только под влиянием каких-то определенных обстоятельств.

В романе «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевский «не даёт возможности читателю оставаться только в формально фактическом плане совершенного преступления. Он переводит его в план мира совести… в моральный план». Преступление Раскольникова – в «мысли», предавшей его душу дьяволу. «Реальное преступление является неотвратимым следствием преступления мысленного, куда более страшного. Преступление – в неполноте веры. И все последующие события – расплата за это». Наказание Раскольникова в оторванности от мира, от людей, в муках истерзанной совести, в богооставленности.

М.А.Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» по-своему раскрыл тему преступления и наказания, наказывая циничных и бездуховных обывателей руками могущественного и фантасмагоричного персонажа Воланда и его «потусторонней» свиты. Воланда нельзя охарактеризовать как героя, несущего человечеству чистое зло, так как он играет роль не только «повелителя темного мира», но также и вершителя правосудия над людьми, могущественного, но наказывающего людей только грешных, духовно пустых и не имеющих веры в сердце. Воланд и его свита призваны раскрывать человеческие пороки, замаскированные под внешним обликом благопристойности и вежливости. Здесь наказание духовное – это обречение человека на вечное одиночество, неупокоение души (как в случае с прокуратором Иудеи Понтием Пилатом), либо, что еще хуже – небытие (наказание Берлиоза за материализм и бездуховность). Свита Воланда наказывает людей, доводя их до безумия.

В произведении Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» герой, совершивший не одно тяжкое преступление, понес в той же степени тяжкое наказание за свои грехи. Дориан нес свой обременяющий, не дающий покоя даже во сне, секрет вечной молодости всю свою жизнь. Ему приходилось видеть разложение собственной души и плоти, скрывать ото всех свою невероятную тайну, что приносило ему страшные мучения. Жизнь стала невыносима и противна Дориану. Человек, которому завидовали все, мечтал оказаться на месте любого из этих людей. И хотя молодой человек так и не раскаялся в своих грехах и не осознал тяжести своих преступлений, его жизнь, воплотившаяся наяву мечта, стала настоящим кошмаром.

В фантастической новелле Р. Брэдбери «Наказание без преступления» рассмотрена идея о наказании человека за преступление, не совершенное в действительности, но о котором помышлял главный герой, Джордж Хилл. Произведение является прямой ссылкой на роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Наказывается главный герой вынесением смертного приговора за тот факт, что он хотел совершить убийство и даже продумал все его детали, хотел насладиться и ощутить этот греховный момент, чтобы успокоить и залечить свою душу. Автор обвиняет его за это желание и считает, что это не менее тяжкое преступление, так как душа его уже отравлена этими мыслями.

Мы видим, что наказание нравственное во много раз тяжелее наказания физического и юридического.

Тема преступления и наказания (греха и покаяния) в произведениях русских классиков

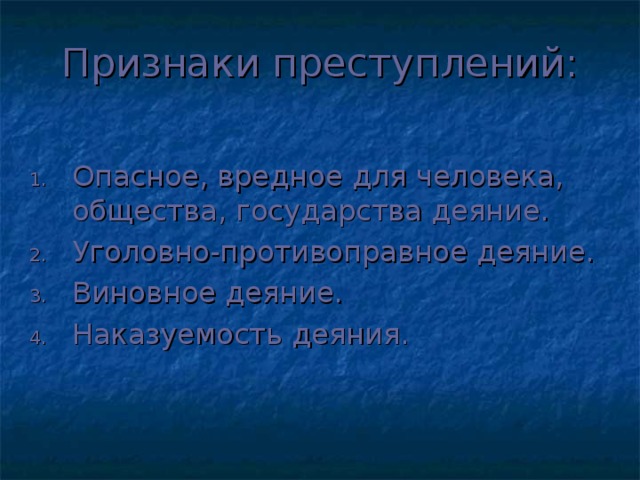

Тема греха и покаяния всегда интересовала умы людей, особенно в XIX веке, когда в обществе была сильна власть религии. К этой теме обратился и Ф. Достоевский в своем бессмертном романе "Преступление и наказание". Уже само название является своеобразным ключом к пониманию текста, так, преступление соотносимо с грехом, а наказание - с покаянием. Обратившись к толковому словарю Ожегова, мы узнаем, что "грех у верующих: нарушение религиозных предписаний, правил; предосудительный поступок", а "покаяние - добровольное признание в совершенном поступке, ошибке".

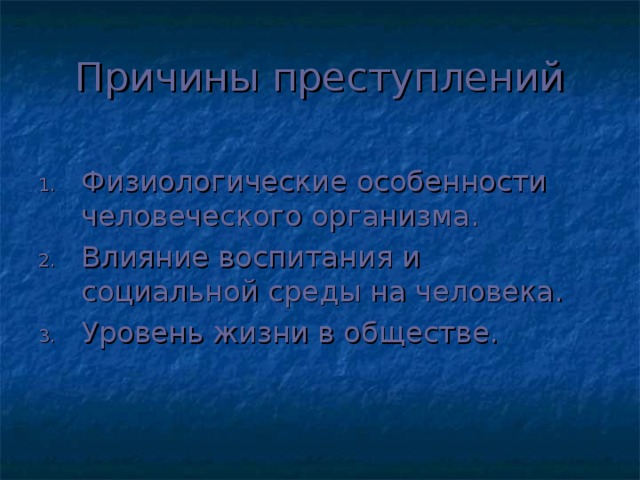

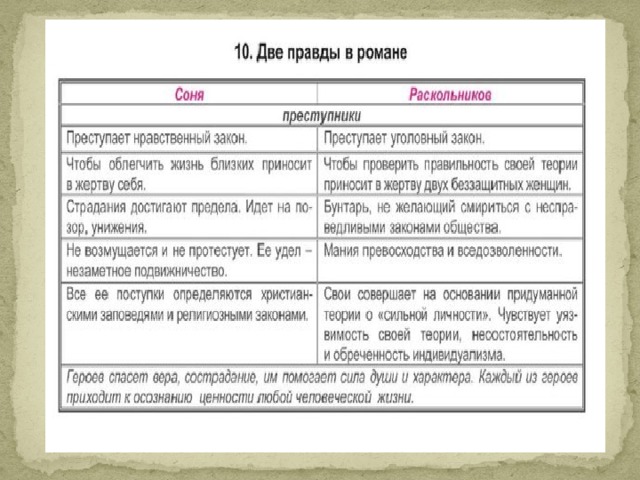

Главный герой романа Родион Раскольников - необычный преступник. Свое преступление - убийство ростовщицы Алены Ивановны - он совершает под влиянием созданной им философии. Философия эта была выстрадана Раскольниковым, и своим преступлением он хотел подтвердить ее правильность в своих глазах и в глазах остальных людей. Поэтому психологический анализ состояния преступника до и после совершения преступления в романе тесно связан с анализом теории Раскольникова, представляющейся Достоевскому «знаменьем времени».

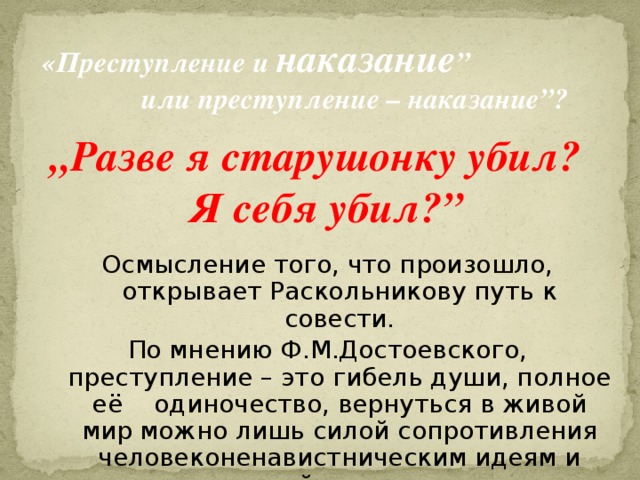

Родион Романович Раскольников - вечный студент, который был "задавлен бедностью ". В его уме зарождается теория, построенная на неравенстве людей, на избранности одних и унижении других. Чтобы проверить свою теорию в действительности и доказать себе, что он "право имеет", Раскольников замышляет убить старуху-процентщицу. В результате преступление, которое совершил Раскольников, - это низкое, подлое дело, с точки зрения самого Раскольникова. Но он совершил его сознательно, переступил через свою человеческую натуру, через самого себя. Накануне преступления Раскольникову снится сон, который можно назвать сном -"предупреждением": не случайно Достоевский говорит о чрезвычайном его сходстве с действительностью. Идея настолько глубоко проникла в душу Раскольникова, что, ужаснувшись себя самого ("неужели ж я в самом деле возьму топор..."), герой, узнав, что завтра "в таком - то часу" старуха будет "одна-одинехонька", принимает окончательное решение. Старуха снится Раскольникову во второй раз, и во сне она смеется над ним. Религиозный философ Василий Розанов говорил об установлении чудовищной, мистической связи между покойной старухой и Раскольниковым. Мнение религиозного философа представляется мне очень точным и уместным, ибо основная идея романа теснейшим образом связана с Библией и воплощает главную заповедь христианства: "Не убий!" Розанов считает, что, убив старуху, Раскольников "разбил отраженный лик Божий, пусть даже обезображенный его носителем". Своим преступлением Раскольников вычеркнул себя из разряда людей, стал отверженным, изгоем. "Я не старуху убил, я себя убил", - признался он Соне Мармеладовой.

Человеческая натура героя не принимает этого отчуждения от людей. Оказывается, человек не может жить без общения с людьми, даже такой гордый человек, как Раскольников. Поэтому душевная борьба героя становится все напряженнее и отчаяннее, она идет по множеству направлений, и каждое приводит в тупик. Раскольников по-прежнему верит в непогрешимость своей идеи и презирает себя за слабость, за бездарность; то и дело называет себя подлецом. Но в то же время он страдает от невозможности общения с матерью и сестрой, думая о них так же мучительно, как думает об убийстве Лизаветы. И он старается не размышлять, потому что если он начнет это делать, то непременно должен будет решить вопрос, куда же их отнести по своей теории -к какому разряду людей. По логике его теории они должны быть отнесены к "низшему" разряду, и следовательно, топор другого Раскольникова может обрушиться на их головы и на головы Сони, Полечки, Катерины Ивановны. Раскольников должен, по своей теории, отступиться от тех, за кого страдает. Должен презирать, ненавидеть, убивать тех, кого любит, а он не может этого пережить. Ему невыносима мысль о том, что его теория сходна с теориями Лужина и Свидригайлова, он ненавидит их, но не имеет права на эту ненависть. "Мать, сестра, как люблю я их! Отчего теперь я их ненавижу?" Человеческая натура его здесь наиболее остро столкнулась с его нечеловеческой теорией. Но теория победила. И поэтому Достоевский как бы приходит на помощь человеческой натуре своего героя: в произведении есть два героя, которые борются за пробуждение нравственного чутья, то есть совести, в Раскольникове.

Активно опровергает теорию Раскольникова Порфирий Петрович в ходе следствия по делу Алены Ивановны. Ему приходится познать характер подозреваемого, в это же время он знакомится с теорией Раскольникова. Чем далее заходит следствие, тем более выявляется факторов не в ее пользу. Неудача преступления есть провал теории. Относясь к разряду "низших" людей, Порфирий Петрович смог "раскусить" героя романа и благополучно завершить следствие. Также он способствовал полному искоренению теории из разума Раскольникова. Ход следствия и постепенного опровержения теории можно проследить по диалогам героя романа с Порфирием Петровичем. Всего таких столкновений было три. Одним из основных предметов первого разговора была непосредственно теория. У Порфирия Петровича сразу же возникает множество вопросов, которые не теряют своей значимости, несмотря на то, что следователь позднее признается: "Я тогда поглумился... " Вопросы эти таковы: "...чем же отличить этих не обыкновенных-то от обыкновенных?", что произойдет, если возникнет путаница; "...много таких людей, которые других - то резать право имеют?.. ...жутко-с, если уж очень-то много их будет?.." Надо заметить, что Раскольников постепенно сам теряет веру в свою теорию. Если в первом разговоре с Порфирием Петровичем он пробует разъяснить некоторые ее положения, то в последней их беседе Порфирий уверенно говорит, что Раскольников, наконец, избавился от нее: "А вы ведь вашей теории уже больше не верите..."

Но даже в момент "чистосердечного признания" Раскольников еще не готов покаяться. Он является в контору и сознается в совершенном преступлении лишь под влиянием самоубийства Свидригайлова. С самого начала Раскольников и Свидригайлов показаны в романе как герои-двойники.

Раскольников - это не просто преступник, а жертва своего же преступления. Душа его болела, отчего он никак не мог оправиться, пока не нашел в мире человека, способного понять его и помочь. Именно с появлением Сони в Раскольникове побеждает чувство жалости. Жалость охватывает его при мысли, что он "пришел мучить" Соню; он не хочет страдания, но хочет счастья. Особенно его поражает смирение, с которым она от него принимает страдание: "После службы Раскольников подошел к Соне, та вдруг взяла его за обе руки и приклонила к его плечу голову. Этот кроткий жест поразил Раскольникова недоумением, даже странно было: "Как? Ни малейшего омерзения к нему, ни малейшего содрогания в ее руке! Это уж была какая-то бесконечность собственного уничижения... Ему стало ужасно тяжело". В сущности, отношение Сони к Раскольникову - это отношение Бога к человеку, т. е. всепрощение. Соня жалеет Раскольникова и именно поэтому прощает его. Она вернула Родиона к истине, направила его на верный путь, помогла увидеть мир в иных цветах. Это и помогло Раскольникову обрести веру.

Вся жизнь Сони Мармеладовой является самопожертвованием. Силой своей любви, способностью претерпеть любые муки она возвышает Раскольникова до себя, помогает ему превозмочь самого себя и воскреснуть. Эта героиня олицетворяет начало жалости для Раскольникова: "...Он вдруг увидел, что это приниженное существо до того уже принижено, что ему вдруг стало жалко. Когда же она сделала было движение убежать от страха, в нем что-то как бы перевернулось".

В финале романа показан путь героя к нравственному очищению. Он кается на площади, отправляется на каторгу. Не случайно в эпилоге под подушкой Раскольникова оказывается Евангелие, которое он сам попросил у Сони незадолго до своей болезни. Как же Раскольников смог постичь ошибочность собственной теории и возродиться к новой жизни? Безусловно, он совершил преступление, жестокое преступление, но разве он не страдает из-за этого? Раскольников становится жертвой своего преступления: "Я себя убил, а не старушонку". Хотя, согласно христианской морали, убитая старушонка, вызывающая чувство страха и отвращения, тоже имела право на жизнь, однако жизнь ее, по мнению Раскольникова, ничего не стоила. "Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая" - вот так ее описывает Достоевский. Раскольников пришел к убеждению, что "на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки" значит "не более как жизнь вши", поэтому он решил избавить окружающих от безжалостной старухи. Достоевский, разумеется, не согласен с философией своего героя, и автор заставляет его самого в ней разувериться.

Рассматривая с христианской точки зрения преступление Раскольникова, автор выделяет в нем в первую очередь факт преступления нравственных законов, а не юридических. Родион Раскольников - человек, по христианским понятиям являющийся глубоко грешным. Имеется в виду не грех убийства, а гордыня, нелюбовь к людям, мысль о том, что все - "твари дрожащие", а он, возможно, "право имеющий", избранный. Но самое главное, что в конце произведения Раскольников все-таки понял ошибочность своей теории и покаялся.

Как раскрывает тему преступления и наказания современная литература? Я решила проанализировать рассказ В.Астафьева «Людочка».

В рассказе В.П.Астафьева «Людочка» мы наблюдаем разные виды преступления современного общества: социальное, нравственное, экологическое. Эти преступления – вина нового испорченного, по мнению самого писателя, времени, которое подталкивает людей на грехи. Писатель поставил вопрос о нравственной ответственности общества за преступление, совершенное отдельной личностью. Одна из главных особенностей таланта Виктора Петровича – умение охватить проблемы, волнующие многих писателей: падение нравственности, распад деревни, рост преступности.

В. Астафьев в рассказе «Людочка» рассмотрел волнующие нас по сей день проблемы человека и человечества, неотделимые от нынешней реальности. Тема преступления и наказания раскрывается в изображении самой обыкновенной серой будничной жизни, без внедрения в нее потусторонних сил, как у Булгакова и Уайльда, где нет ярких контрастов в изображении жизни, неординарности и исключительной индивидуальности образа главного героя, как у Достоевского. Герои здесь самые обычные, представляющие собой отражение современных масс; типичные и, к сожалению, обыденные ситуации, заставляющие нас задуматься об устройстве настоящей жизни. Автор не дает имена почти всем своим героям, подчеркивая этим, что рассказ ведется не об исключительной ситуации, это общее представление автора о современных людях. Тем не менее, давая своей главной героине имя Людочка, автор подчеркивает, что имя не играет здесь никакой роли, так как это «удручающая обыденность» и «обезоруживающая простота». «Людочкой» в этой жизни может быть кто угодно. Данный рассказ входит в сборник В. Астафьева «Жестокие романсы», составляющий полную и ужасающую картину реальности окружающей жизни. Литературный критик Валентин Курбатов говорил следующее об Астафьеве: «Его добро, его любовь всегда были подернуты печалью, потому что он слишком знал этот народ и видел его до донышка, потому что сам был им… Жизнь в его рассказах так подробна, так изобильна…».

В рассказе «Слепой рыбак» автор пишет: «Кто погасил свет добра в нашей душе? Кто задул лампаду нашего сознания?». В. Астафьев глубоко страдает из-за перемен, произошедших в людях, в самом обществе. Стоит только вспомнить, как начинается рассказ «Людочка»: «Мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история, лет уже пятнадцать назад…». «Страшная эта история лежала в нем пятнадцать лет, дожидаясь времени, когда из исключительной стала типической,» - говорил В. Курбатов. Общество изменилось, а Астафьев не остался равнодушным к этому факту. Тема преступления и наказания в рассказе «Людочка» - воплощение переживаний автора, которое указывает людям на их грехи, за которые они, так или иначе, несут ответственность.

Социальные преступления – убийства, кражи, налеты на прохожих, на дачи, дома; насилие, угоны транспорта – всё это буднично воспринимается людьми. Однако и по сей день самым страшным преступлением будет являться преступление против человека. Такое преступление совершил Стрекач (так автор называет самого ярого бандита в городе, не давая ему даже имени), надругавшись над Людой. Этим он разрушил всю ее дальнейшую судьбу.

Уже с самого начала рассказа автор, описывая Людочку, сравнивает ее с «вялой, придорожной травой». Этим он указывает на духовную и физическую слабость девочки, изначально говоря нам о том, что она родилась неспособной к жизни. Людочка не смогла в одиночку справиться с навалившейся на неё бедой, решившись на самоубийство.

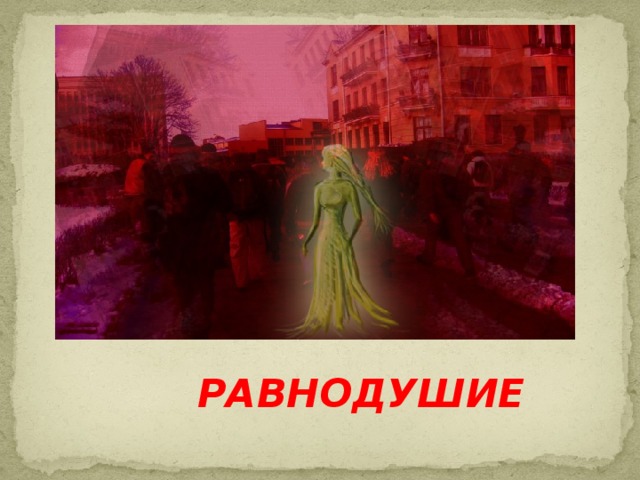

Не менее тяжело преступление нравственное. Это равнодушие Артемки-мыло, который струсил, побоялся помочь девушке. Равнодушие является тяжким преступлением против человека. Ведь именно равнодушие окружающих Людочку людей, равнодушие родителей и являлось причиной ее самоубийства. Девушка не смогла пережить холодного отношения окружающих, не стерпела одиночества и наложила на себя руки. Но равнодушной была и сама Людочка до той поры, пока беда не коснулась ее самой. Она поняла, что «в беде, в одиночестве люди все одинаковы». Не случайно Людочка вспоминала отчима, тяжкой судьбой которого она прежде не интересовалась. Не зря вспомнился умирающий в больнице парень, всю боль и драму которого не хотели понимать живые. Им, живым, «не его боль, не его жизнь, им своё сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорее кончились его муки, для того чтоб самим не мучиться». «…Теперь и самой ей предстояло до конца испить чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия… Зачем она притворялась тогда, зачем?»

Людочка понесла наказание за вялость и равнодушие, искупая своей смертью не только свои грехи, но также и грехи своей матери, школы, Гавриловны, милиции, молодёжи городка. С этим мог поспорить Ф.М.Достоевский, который считал, что невинный человек не должен искупать чужие грехи, брать на себя их бремя. В современном обществе, возможно, только смерть Людочки разрушила царившее вокруг равнодушие: она вдруг стала нужна матери, Гавриловне.

Город Астафьева – это символ бездушия и цинизма. Город равнодушен к проблемам других. Здесь каждый сам за себя и некому помочь, не на кого надеяться. Видеома отражает безразличие людей к нуждам страдающих. Они предпочитают не видеть чужого горя, чтобы самим не страдать. И Людочка для них словно невидимый призрак, бесплотный фантом. Все отвернулись от нее, отвернулись друг от друга. Люди идут вперед без оглядки, не думая, что кого-то оставили позади, за спиной, без защиты и помощи. Тревожный красный цвет отражает духовное состояние прохожих и указывает на всю трагичность ситуации. Все они одиноки, но никто не идет навстречу другому, никто не подает руки помощи. Люди окаменели душой, стали злы и черствы. Они словно сделаны из грубого камня, который не может испытывать сострадания и жалости. При таком образе жизни душа человека разлагается. Перед нами встает портрет, схожий с портретом Дориана Грея, который наглядно показывает мучительное и бесповоротное разложение души человека. Таким образом, современный город встает перед нашими глазами как место мрачное и холодное, где нет света Добра, Теплоты, Истины, Веры.

Равнодушие матери Людочка пережить не смогла: ведь дом, семья для каждого человека должны быть пристанищем души, это защита и опора в жизни. Люда не нашла этой опоры дома. В тяжелый час она не нашла там помощи и поддержки: «Мать не от суровости характера, а от стародавней привычки быть самостоятельной во всем не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу – пусть сама со своей ношей, со своей долей управляется…». Она была холодна со своей дочерью, холодна по натуре своей, как большая глыба льда, которая своим холодом может обжечь руку дотронувшегося до нее. Эта глыба льда как олицетворение заледеневшей, ко всему безразличной души матери. Лишь после смерти дочери она раскаялась, увидела свою долю вины в случившемся, за что потом просила прощение у Бога: «Я зла никому не делала и ее погубила не со зла.… Прости». Раскаяние, душевная боль – это нравственное наказание матери героини за равнодушие.

Физическое наказание Стрекача – это жестокая расправа отчима Людочки, который не верит в справедливость законов и неотвратимость наказания. Он вершит наказание своими руками так же, как и герой фильма С.Говорухина «Ворошиловский стрелок». Автор в рассказе ставит проблему, пока не разрешимую в современном обществе: возможно ли справедливое наказание? будут ли все равны перед законом? «У местного отделения УВД так и недостало сил и возможностей расколоть Артёмку-мыло». Будут ли на службе другие люди, в отличие от местного начальника, не захотевшего «портить положительный процент сомнительными данными»? Страшно, когда только физическое наказание может быть наиболее действенным.

Экологическим преступлением всего общества является загрязнение природы. Уже одно описание городского парка приводит в ужас: «Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк…закопать трубу забыли. Лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей водой. Со временем трубу затянуло мыльной слизью, тиной и по верху потекла горячая речка, кружа радужно-ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования,… стояла вонь. Парк выглядел словно после бомбежки …. ». Изображение парка Вэпэвэрзэ наглядно иллюстрирует катастрофическое состояние природы. «С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье: … кривоствольные черемухи, кособокие липы», - деревья, выросшие рядом с зловонной канавой, изогнулись, складывая своими силуэтами название парка. Создавшийся пейзаж напоминает кладбище, где от рук человека принимает свою смерть природа. Разрушение природы способствует разрушению человека – таков итог наказания за совершённое преступление.

В результате такой жизнедеятельности человека гибнет город. Гибель города – это деградация общества, его будущего в лице молодежи. Дискотека в парке – наглядный пример, показывающий, насколько молодежь городка опустилась, потеряла свой человеческий вид. Астафьев сравнивает танцплощадку с загоном, а находящихся в ней подростков – со стадом: «Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо…. Музыка помогала стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла…». Автор не видит в этой массе людей. Описывая их, он не дает им пола, так как разницы между ними для него нет. Повторяет он этот прием несколько раз: «Одна особа, отдаленно похожая на женщину…», «…прохрипел с круга мужик не мужик, парень не парень…», «безластой курицей летающая, бьющаяся в решетку особь» …».

В.П.Астафьев следует традициям М.А.Булгакова, Н.В.Гоголя, М.Е. Салтыков-Щедрина, используя мотив оборотничества для того чтобы показать духовно опустившихся, скатившихся до уровня животного состояния людей. Озверевшая молодежь на танцплощадке – это олицетворение опустившегося до уровня животных морального состояния города. Это будущее, которое строят себе люди, то новое поколение, которое они растят на смену себе. Это вина всего создавшегося общественного строя, которое порождает таких «стрекачей», преступников, творящих зло и бесправие.

Вымирают духовно не только города, но и деревни, а вместе с ними уходят в прошлое традиции, народная культура. Родная деревня Люды Вычуган – не единственный пример исчезающей деревни. Астафьев охарактеризовал Вычуган, назвав «небольшой угасающей деревенькой». Она, как догорающая свеча, доживает свои последние месяцы. Люди теряют веру. Вера угасла даже в деревнях, где жили старые люди, которые, казалось бы, и должны являться хранителями старой веры: если хотели креститься, то забывали, с какого плеча начинать, молитвы полностью ни одной не знали. Оставшиеся деревни встают перед нашими глазами как последние кадры старой пленки. Астафьев показывает одичавшую, умирающую деревню: «…задохнувшаяся в дикоросте, с едва натоптанной тропой, была в закрещённых окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с разваленными оградами». Даже яблоня, растущая на всполье, «казалось, сама собой ободралась, облезла, как нищенка». Яблоня, будто живое существо, «нищенка», пострадавшая по воле судьбы; символический «памятник умирающей русской деревеньке», которая совсем иссохла и стала «словно крест с обломанной поперечиной на погосте». Автор не случайно приводит такое сравнение, еще раз подчеркивая плачевное положение деревень. Покидая свои деревни, люди разрывают связь между человеком и природой, забывают свои истоки, откуда произрастают их корни.

Но, несмотря на всю суровость и печаль создающейся перед нами картины, автор все же оставляет крупицу надежды на благополучное будущее. Будущее еще не определено, его можно изменить; второе, еще не родившееся дитя матери Людочки и есть та надежда на счастье: «Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет…», - молилась мать Людочки, возвращаясь на поезде домой после похорон. Эта надежда на счастье, любовь способны растопить холодное сердце матери. Ребенок, существо чистое и безгрешное, осветил ее сердце изнутри. Её душа пробуждается, освобождается от ледяных оков, которые погубили ее первого ребенка. А раскаяние и молитва Богу помогли ей приобрести веру и найти свет.

Заключение

Гуманистическая мысль во все времена уделяла проблеме преступления и наказания большое внимание.

Не убий», «не укради», «возлюби ближнего, как самого себя» - вот часть библейских заповедей, которыми должно руководствоваться человечество, вот его нравственный кодекс, идущий из глубины веков. К сожалению, далеко не все люди выполняют эти мудрые, проникнутые любовью к человечеству заветы. В истории развития общества бывают целые эпохи, когда эти заповеди отбрасываются совсем (революции, войны, переходные периоды и пр.), поэтому никогда не теряет своей актуальности проблема преступления и наказания. Человечество упорно ищет пути нравственного исправления каждого преступника, а следовательно, и общества в целом. Какой путь более «продуктивен»: тюрьма, каторга, дыба, гильотина или слово Божие - убеждение, воспитание с помощью доброты, приобщение к осмысленному труду, повышение культурного уровня путём знакомства с шедеврами мирового искусства, книгой, театром?

Над этим вопросом бьются лучшие умы человечества. В России эта проблема особенно обострилась во второй половине XIX века. Многие писатели-классики этого времени вслед за Ф. Достоевским, так и назвавшим один из лучших своих романов «Преступление и наказание», каждый по-своему обращались к поискам решения этой проблемы.

Как, какими путями вернуть далеко не худшую часть человечества на путь разумной трудовой деятельности, любви и братства? Где искать те «рычаги», которые помогли бы достижению этой благородной цели: в жестоких и унизительных наказаниях, убивающих «душу живу», или в проповеди любви к ближнему, доброте, отношении к падшим как к полноценной человеческой личности?

Во второй половине XIX века литература уже не воспринимается обществом как «изящная словесность» - она становится учебником жизни, средством к её преобразованию, а писатель в глазах общества является другом и наставником, который даст мудрый совет и подскажет выход из сложной жизненной ситуации. Именно такой видели роль литературы и художника слова читатели.

Русских писателей интересовало соотношение греха в христианском понимании с понятием «преступление» и степень осознания своей греховности преступником, а также наказание не только с юридической точки зрения, но и с христианской как справедливое возмездие за проступок в грехе, как суд Божий.

Таким образом, в произведениях русских классиков достаточно чётко прозвучала мысль о том, что кроме наказания юридического существует и наказание нравственное, которое определено Высшим судом и которое неизбежно наступает как возмездие за безнравственное поведение, грех, преступление.

Такое решение проблемы мы встречаем в произведениях многих русских писателей, и, в первую очередь, Ф.М.Достоевского и В.П. Астафьева.

Список использованных источников

Мурашова, О.А. Тема греха и наказания, или “Психологический отчёт одного преступления” [Текст] / О.А. Мурашова // Литература в школе. – 2006. - № 9.

Прозоров В.В Мотивы в сюжете//мотивы и сюжеты русской литературы. От Жуковского до Чехова. – Томск: Знамя мира, 1997.

Тамарченко, 1998 - Н.Д. Тамарченко. Мотив преступления и наказания в русской литературе (введение в проблему) // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы: Сюжет и мотив в контексте традиции. Новосибирск, 1998

Кирпотин, В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова [Текст] / В.Я. Кирпотин. – М., 1970.

В мире литературы. 10 кл.: Учеб. общеобразоват. учеб. заведений/А.Г.Кутузов, А.К.Киселёв, Е.С.Романичева и др. –М.: Дрофа, 2000. - С. 312-313.

Красная книга русской прозы. В. Астафьев «Жестокие романсы». –Москва: , 2002 год. – С. 426-466.

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». – М.: Библиотека классики, 2008.

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». Избранное. – Москва, 1991.

О. Уайльд «Портрет Дориана Грея».- Москва: Просвещение. 1992 – С. 5-179.

Р. Брэдбери «Наказание без преступления». - Новосибирск: Издательство «Детская литература», 1993. – С. 81-91.