Теория решения изобретательских задач как метод исследования педагогических систем

Каждый педагог имеет свою систему воспитывающего обучения, состоящую из различных инструментов - приемов, методов и форм работы. Эти педагогические инструменты постоянно развиваются - педагоги испытывают потребность в новых приемах, методах и формах работы, соответствующих условиям жизни, меняются. Как же появляются новые педагогические инструменты, существуют закономерности в их создании? Именно здесь нам может помочь теория решения изобретательских задач, которая позволяет разрешать противоречия, возникающие в любой области человеческой деятельности. В результате преодоления противоречий и рождаются, в частности, новые педагогические формы, методы и приемы работы.

Основные элементы теории решения изобретательских задач разрабатывались Г.С. Альтшуллером для технических систем, поэтому мы рассмотрим ниже только их общую логику, используя для этого педагогические примеры.

система

Система - это целое, состоящее из взаимосвязанных элементов (подсистем), обладает системным эффектом. Мы живем в системном мире: все объекты, окружающие нас, являются системами. Педагогические объекты и процессы не составляют исключения. Например, занятия - система, состоящая из подсистем-звеньев. Каждое звено имеет свою структуру и выполняет определенные функции: проверка знаний, изучение нового материала, закрепление, инструктаж по домашнему заданию. Занятие как системный эффект - развивает и воспитывает студентов посредством деятельности на конкретном наглядном содержании. Ни одно из звеньев занятия не дает системного эффекта всего занятия в целом.

системный оператор

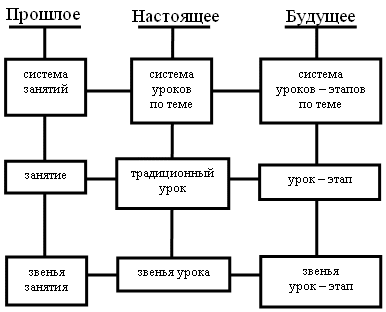

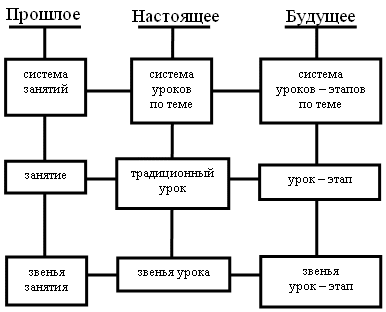

Минимально он представляет собой девятиэкранную схему (рис. 1). Левый ряд - прошлое, центральный - настоящее, правый - будущее. Нижние три экрана - подсистемы, средние - системы, верхние - надсистемы.

Рис. 1. Системный оператор

Системный оператор способствует развитию системного видения педагогических объектов и процессов и, главное, связей между ними. Предположим, традиционное занятие - это система. Поместим его в настоящее. Оно состоит из подсистем-звеньев и в то же время входит в надсистему - систему занятий по теме. Эту иерархию можно продолжать вниз (каждое звено состоит из определенной последовательности действий, каждое действие - отдельных операций) и вверх (система занятий по теме входит в систему занятий по разделу, входящих в систему занятий по курсу и т.д.). Теперь рассмотрим прошлое традиционного занятия. Четырехзвенная структура занятия появилась в начале XIX века, до этого были занятия, во время проведения которых предпочтение отдавалось одному - двум видам деятельности студентов. Эти два вида и были звеньями занятий, последние входили в систему занятий по определенному курсу.

ресурсы

Ресурсы - это структурные, функциональные и временные возможности в дидактической системе или ее элементах для дальнейшего развития. Рассмотрим основные виды ресурсов занятия.

Внутрисистемные (ресурсы внутри занятия) - это возможности включения дополнительных звеньев в занятия: самостоятельных практических работ, фрагментов лабораторных работ, элементов активных форм проведения занятия (микровикторин, конкурсов и прочее). Внешнесистемные (ресурсы, расположенные рядом с нашим занятием) - это предыдущее и последующее занятие по теме. Используя внешнесистемные ресурсы занятия, можно комбинировать содержание изучаемого, изучение взаимосвязей, творческие задания. Надсистемные - ресурсы следующей общей системы, к которой относится наша система. Занятие относится к системе занятий по теме, поэтому они и есть надсистемными ресурсами. Используя надсистемные ресурсы, можно достаточно широко комбинировать теоретическое содержание изучаемого предмета, и практические задачи.

Ресурсы информации - возможности изменения объема содержания изучаемого на одном (нескольких) занятиях (дидактических единиц). Возможно уменьшение объема дидактической единицы в зависимости от поставленной цели. Ресурсы времени - возможности увеличения или уменьшения продолжительности отдельных звеньев занятия для определенной цели. Функциональные ресурсы - возможности для увеличения функций отдельных звеньев или всего занятия. На практике достигаются за счет внесения дополнительных задач в отдельные звенья занятия. Системный ресурс - новые полезные свойства, которые могут быть получены при изменении связей между отдельными звеньями занятия или новым сочетанием занятий по теме, новым сочетанием тем, разделов.

При решении педагогических задач очень важно сделать предварительный анализ ресурсов, что часто остается без внимания. Например, при планировании деятельности студентов на этапе изучения нового материала можно внести элементы пройденного, если они логически связаны, тем самым, увеличив функциональные возможности данного этапа и сохранив время для дополнительного решения задач вместо повторения теории на обобщающих занятиях.

Термины «ТРИЗ-педагогика» и «ТРИЗ + педагогика», в которых усматриваются необоснованные претензии на решение основных задач воспитания и обучения исключительно средствами ТРИЗ, назвать общепринятыми нельзя.

Поэтому логичнее использовать термин «педагогика + элементы ТРИЗ».

Педагогическая технология должна иметь признаки системы. В структуру педагогической технологии обязательно должны входить:

- концептуальная основа;

- содержательная часть (цели обучения, содержание учебного материала);

- описание технологического процесса (процессуальная часть): организация учебного процесса; деятельность преподавателя по управлению процессом усвоения материала; методы и формы работы преподавателя; диагностика учебного процесса.

В ТРИЗ определена (не бесспорно) содержательная часть, а также делаются попытки определить часть процессуальную (ведется апробация отдельных форм и методов обучения). Концептуальная часть (а здесь под концепцией понимаются не основы «железной» ТРИЗ, а концепция усвоения опыта, научное обоснование процесса достижения образовательных целей) не определена абсолютно.

Все вышесказанное не позволяет считать на сегодня использование элементов ТРИЗ в учебном процессе ни педагогической технологией, ни, тем более, новой отдельной педагогикой.

В пособиях по ТРИЗ говорится о мышлении (его «системности», «функциональности», «диалектичности» и даже «синергетичности», то есть о том, что связано с понятиями ТРИЗ: система, функция, противоречия и прочее), а также о воображении (поскольку традиционная «железная» ТРИЗ имеет разработанный курс - развитие творческого воображения). Однако возрастные закономерности развития того же мышления отражены слабо, несмотря на декларируемые в пособиях требования учета возрастных и других психологических особенностей детей. Хотя методы развития мышления с учетом психологических особенностей можно встретить в работах П.Я. Гальперина, Н.И. Махмутова, А.М. Матюшкина, И.С. Якиманской и других. Можно с большой эффективностью использовать элементы ТРИЗ в учебном процессе, но выборочно.

Но ТРИЗ-педагогика - это не преподавание ТРИЗ и не развитие системы образования методами ТРИЗ. Под термином «ТРИЗ-педагогика» мы понимаем подготовку мышления для решения творческих задач. Эта подготовка подразумевает и особую дидактику, и предметную сферу. Предмет - творческие задачи и правила их решения. Дидактика - особые упражнения, готовят к решению задач, и особая деятельность по решению этих задач.

При этом ТРИЗ-педагогика может использовать в своих дидактических целях методы, никак не относящиеся к собственно ТРИЗ. Так, мозговой штурм или морфологический анализ имеют ряд своих дидактических преимуществ, которые целесообразно использовать. Методологической основой для ТРИЗ-педагогике является ТРИЗ.