Традиционные осетинские нормы поведения

Духовно-нравственный мир осетина, нормы его поведения и правила взаимоотношений с окружающим обществом.

Осетинские традиции и обычаи уходят своими корнями в глубь веков, многие – в скифско-аланские времена. Среди народов Северного Кавказа, приверженных старому патриархальному укладу жизни, осетины в достаточной степени смогли сохранить свои язык, культуру, религию, традиции почти в первозданном виде

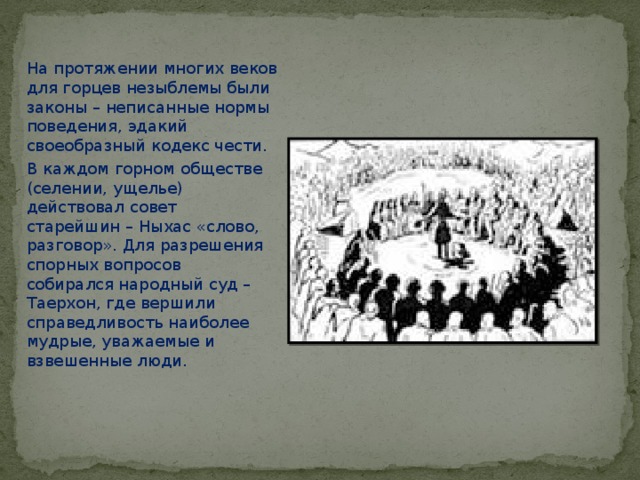

На протяжении многих веков для горцев незыблемы были законы – неписанные нормы поведения, эдакий своеобразный кодекс чести.

В каждом горном обществе (селении, ущелье) действовал совет старейшин – Ныхас «слово, разговор». Для разрешения спорных вопросов собирался народный суд – Таерхон, где вершили справедливость наиболее мудрые, уважаемые и взвешенные люди.

Осетин проявлял живой интерес ко всему, относящемуся к обществу, членом которого он был. Если кто-нибудь нападал на данное общество, все мужчины, способные носить оружие, считали священной обязанностью выступить в защиту интересов своего общества. Ни один взрослый мужчина во время общественной тревоги –“фаедис”- не оставался безучастным .

В общественной жизни осетин с древнейших времен ныхас играл важную роль. Термин «ныхас» в буквальном смысле значит «разговор»... В каждом осетинском ауле имеется определенное место, обычно в центре аула, для сборища стариков, которое тоже называется «ныхасом».

«На «ныхасе» люди собирались не только для обсуждения важных общественных вопросов, но и для того, чтобы послушать новости дня или, как их называют по-осетински, «хабары»...

Вопросы, связанные с примирением кровников, конфликты между родами и даже между отдельными членами рода — также выносились на «ныхас».

По всем вопросам — внешним и внутренним — выносились решения в строгом соответствии с нормами обычного права осетин...

Понятия осетина о чести и человеческом достоинстве формировались в условиях доклассового общества, в котором лозунг «один — за всех и все — за одного» являлся основным. В сознании осетина личное и родовое были неотделимы.

Отсюда осетин, оберегая свою честь и достоинство, одновременно оберегал честь и достоинство своего родового коллектива.

По воззрениям осетин, человека можно оскорбить и опозорить физически и морально. К физическим оскорблениям осетины относили нанесение удара палкой или плетью. Осетины говорили, что палка существует только для собак, следовательно, ударивший мужчину палкой, равняет его с собакой, а потому в ответ на такое унижение и оскорбление человеческого достоинства следовало убийство...

Осетин считал себя оскорбленным, когда кто-нибудь дотрагивался до его головного убора. Шапка, по понятиям горца, вещь священная и неприкосновенная. Поэтому ни о каком другом предмете своей одежды горцы не заботились так, как о своей шапке. Горец мог ходить в рваной черкеске и рваных чувяках, но чтобы головной убор у него был образцовый. Как бы беден ни был горец, но шапку всегда старался иметь отличную.

Шапка в глазах осетина — символ мужества, силы, отваги и превосходства перед женщиной, а потому она должна быть на голове мужчины неприкосновенной...

Своеобразны и специфичны понятия осетин о стыде.

Проявленное непочтение к старшим, которое осуждалось общественным мнением, у осетин считалось стыдом, роняющим доброе имя человека. При старших младшему нельзя было сидеть, при разговоре нельзя было перебивать его, малейшее желание старшего следовало предугадывать и предупреждать, услуживать ему, знать свое место на «ныхасе», за столом и в пути, когда приходилось ехать куда-нибудь верхом со старшим. Среди молодых старший пользовался непререкаемым авторитетом.

Большим стыдом у осетин считалось без приглашения, так сказать «хуаддзо» (ирон. «хаддзу»), приходить на поминки или пиры. Правда, непрошеного гостя никто не стал бы стыдить, но своим отношением к нему каждый давал ему понять, что поступок его, с точки зрения народных обычаев, заслуживает осуждения.

Еще большим стыдом у осетин считалось напиться пьяным. За общим столом осетины выпивали изрядное количество горского пива или араки. В результате выпитого осетины, правда, веселели, но ввиду того, что они знали меру, ни одного пьяного встретить было нельзя. За молодого человека, но в меру употреблявшего спиртные напитки, будь он даже из хорошей семьи, никто не выдал бы замуж свою дочь.

Не меньшим стыдом в осетинском обществе считалась трусость, независимо от того, где она была проявлена,— при встрече ли с кровником или на войне. Своим недостойным поведением трус нарушал дружбу и товарищескую солидарность. Поэтому осетины проявленную на войне трусость справедливо расценивали как предательство.

Чувство честности в осетине было сильно развито. Не будет преувели-

чением, если сказать, что осетин не имел понятия о лжи или обмане человека человеком. Общеизвестно, что среди осетин не существовало никаких письменных гарантий. Единственной гарантией во взаимоотношениях людей было слово. Слово осетина соблюдалось очень строго, а потому оно среди них имело силу письменного документа. Если осетин давал слово, можно было совершенно не сомневаться в том, что он сдержит его до конца. Под честное слово, без всяких свидетелей, осетин давал осетину в долг деньги или домашний скот с условием уплатить его стоимость к обусловленному сроку. И осетин всегда точно выполнял свое слово... Клятве принято было верить, так как в осетинском обществе все были уверены, что никто не принесет ложной присяги или клятвы.

Понятие что такое «хорошо», и что такое «плохо» разными народами может восприниматься по разному. Часто грань между «хорошо» и «плохо» довольно тонка и расплывчата. Для осетина «плохо» или «недостойно» - это когда человек своим поведением создает проблемы и неприятные ощущения для окружающих, когда частные интересы и корысть ставятся выше интересов общества, или же когда действия человека идут в разрез с правилами и нормами, принятыми в этом обществе

В осетинской жизни, всегда присутствовало много «аембаелы» или «не‘мбаелы» (принято – не принято). И все-таки были основополагающие нормы, на которых всегда держались дух народа, его сила и единство, как фундамент, без которого не может быть здания. Это – уважение к старшим, уважение к женщине, сохранение чести и достоинства

В осетинской среде не было и не должно быть одного стандарта поведения для различных ситуаций. То, что непредосудительно в одной, может быть недостойным и оскорбительным в другой. В присутствии старших и женщин или же за столом, например, не может быть никаких вольностей, хамства, сквернословия. Сдержанно и скромно принято себя вести также возле храмов, святых мест, кладбищ ,

И если человек шел наперекор правилам и нормам поведения он навлекал на себя позор и презрение окружающих. И не только на себя, но и на всю семью, род, село. В тех условиях, это было хуже физической смерти.

В самых крайних случаях на сельском сходе или Ныхасе человеку (чаще всей семье) могли объявить «Хъоды» - всеобщее презрение и отвержение. «Хъодыгонд» оказывался в общественном вакууме, как неодушевленный предмет. Никто не имел права общаться с таким или оказывать ему какую-либо помощь. А нарушивший обычай «Хъоды» и вступивший с отверженнным в контакт, сам рисковал оказаться в том же положении

Случаи преднамеренных убийств или нанесения оскорбления членам семьи, рода неминуемо вели к кровной мести. Считалось, что такие преступления могут быть смыты только кровью провинившихся и его ближайших родных - мужчин. Тот, кто не смог отомстить, покрывал себя несмываемым позором и становился изгоем общества. Вражда родов могла продолжаться веками, унося десятки жизней молодых мужчин. При этом, даже в самые жестокие времена непримиримой вражды, кровники никогда не трогали детей, женщин и стариков.

Обычно кровная вражда рано или поздно заканчивалась заключением мира. Порой требовалось огромное дипломатическое и ораторское искусство посредников чтобы убедить враждующие стороны остановить бессмысленное кровопролитие

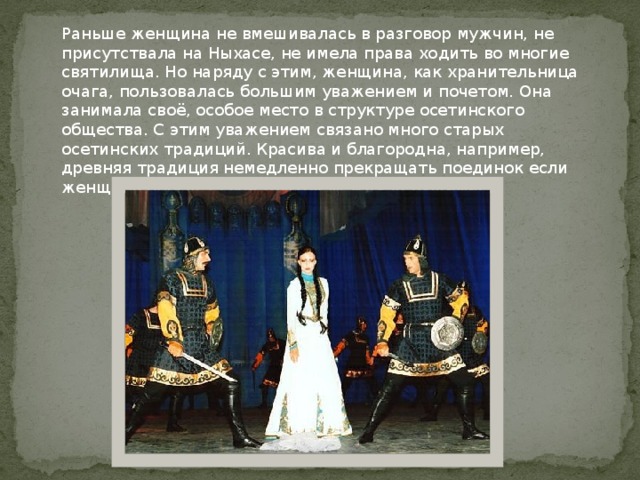

Раньше женщина не вмешивалась в разговор мужчин, не присутствала на Ныхасе, не имела права ходить во многие святилища. Но наряду с этим, женщина, как хранительница очага, пользовалась большим уважением и почетом. Она занимала своё, особое место в структуре осетинского общества. С этим уважением связано много старых осетинских традиций. Красива и благородна, например, древняя традиция немедленно прекращать поединок если женщина бросает свой платок между дерущимися

Интересен и неоднозначен обычай «уайсадын» - когда невеста не имела право разговаривать в присутствии старших членов семьи: свекра, свекрови и братьев мужа. Этот обычай держал невесту на достаточном расстоянии от старших и не давал ей перейти грань дозволенности и приличия (аегъдау).

В больших семьях женщины (свекровь, дочери и невесты - строго по старшинству и положению) распоряжались чисто женскими делами: приготовлением пищи, уходом за детьми и тп. Большим позором мог покрыть себя мужчина, «совавший нос» в эти дела. Поэтому, осетин никогда не готовил пищу в семье, не шил, не ткал, не стирал, не ласкал детей и не брал их на руки в присутствии посторонних или старших.

Уделом мужчин были тяжелый физический труд, обеспечение семьи всем необходимым, ответственность за семью и род, а также их защита. Словом мужчина должен был быть безусловным добытчиком, распорядителем и воином. Мальчиков с раннего детства воспитывали в спартанском духе, без баловства, в труде и готовности к защите. В нужде и тяжелых условиях горской жизни молодые люди постигали науку жизни, тренировали дух и тело, упражнялись в воинских искусствах. Ведь каждый мальчик прежде всего рассматривался, как будущий воин. Большим почетом пользовались те молодые люди, которые лихо джигитовали, стреляли из винтовки и фехтовали. Необходимыми атрибутами также считались умение красиво плясать и петь. Перед тем как выдать замуж девушку, её родня проверяла жениха по всем этим категориям, и только после этого ему давали оценку : «достоин – не достоин».

Девочек же, наоборот, воспитывали скромными, сдержанными, целомудренными и женственными. Любая вольность, дерзость или проявление качеств, присущих мужчинам могли покрыть имя девушки, таким позором, что потом ни один достойный юноша не стал бы свататься к ней.

Проявление повышенного внимания к мужчинам также всегда считалось большим позором. Молодые не бегали на свидания и не встречались прелюдно. Даже, когда парень и девушка любили друг друга, они могли встречаться изредка, тайком, вдали от взоров окружающих. Но если об этом узнавали отец или братья девушки, её избраннику могло несдобровать. В случае же, когда парень случайно или умышленно хоть пальцем дотрагивался до девушки, он рисковал остаться без головы, потому что считался посягнувшим на честь рода.

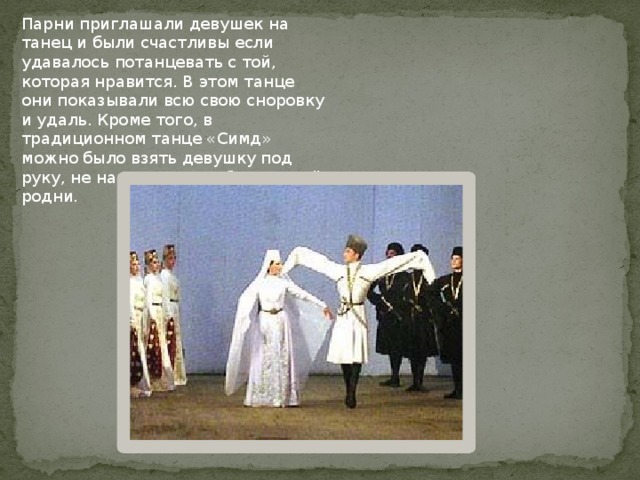

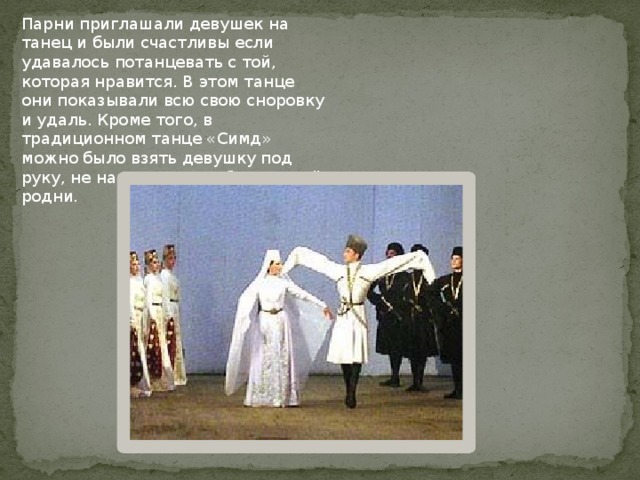

Единственным местом, где молодёжь встречалась и общалась были места проведения праздников и свадеб

Парни приглашали девушек на танец и были счастливы если удавалось потанцевать с той, которая нравится. В этом танце они показывали всю свою сноровку и удаль. Кроме того, в традиционном танце «Симд» можно было взять девушку под руку, не навлекая на себя гнева её родни.

Во взаимоотношениях мужчин и женщин, их поведении на людях, всегда главными элементами были скромность и сдержанность. Считалось неприличным говорить о своей жене или, тем более, хвалить её. А если всё-же приходилось упоминать о ней, или о детях, мужчина всегда, как-бы просил прощения у окружающих («Уае фарн бирае, ...»).

Интересны и взаимоотношения между старшими в доме и невесткой. Обе стороны соблюдали между собой определенную дистанцию. Старшие – не позволяя никаких вольностей и непристойностей в присутствии невесты. Та же дистанцировалась и держалась в рамках осетинской этики через обычай «Уайсадын». Она не имела право разговаривать в присутствии старших членов семьи и, тем более, с ними самими, обходясь общением через младших. На первый взгляд этот обычай выглядит дикостью. Но при более глубоком изучении его, приходишь к выводу, что он был незаменимой и очень полезной и действенной сотавляющей традиционного уклада жизни осетин прошлого.

Любые народные традиции и нормы поведения, проходя через столетия, а зачастую и тысячелетия, в определённой степени трансформируются и отчасти приспосабливаются к условиям данного времени. Некоторые традиции, часто не самые худшие, не вписывающиеся в реалии сегодняшней жизни, безвозвратно уходят в прошлое.