ТРАНСФОРМАЦИЯ НАРОДНОГО КОСТЮМА СТАРОЖИЛ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ.

Шаповалова Ольга Степановна,

учитель истории и обществознания МБОУ Боханской СОШ №2

п. Бохан

[email protected]

Мориной hайн эмээлhээн бэшэ,

Хγнэй hайн хубсаhанhаан бэшэ.

Резвость аргамака не от седла,

Сущность человека не от одежды.

(бурятская поговорка)

История - это единый и неразрывный процесс. История складывается из истории стран, народов. История государства из истории территорий, городов, поселков, маленьких родных уголков. Каждому человеку дорога его Родина, место, где он родился, вырос, место с которым связаны самые дорогие и светлые воспоминания. Каждый гражданин обязан знать историю своей Родины. «Человек не знающий своей истории - пропащий человек»-говорится в бурятской поговорке.

Одна из важнейших частей материальной культуры - одежда. В ней заметнее всего происходящее перемены, в ней отражается неповторимое своеобразие страны и народы. Людям всегда хотелось быть привлекательными. В одежде наиболее ярко проявляется их представления о достойном и красивом, их эстетические вкусы. В одежде, как в произведениях искусства, воплощаются духовные ценности, накопленные обществом. Облик одежды постоянно меняется. То, что вчера было обычным, уходит в прошлое, на смену приходит новое. Одежда минувших времен несёт в себе ценнейшую информацию, она - незаменимый объект исследования для учёных-историков. Прошлое сибирской одежды неотделимо от тысячелетней истории Отечества. Оно дорого нам, как одно их свидетельств духовного богатства народов нашей родины, нашего округа.

История не стоит на месте, каждое новое поколение приносит, что-то новое, отличное от других. В результате освоения территорий нашего района происходила ассимиляция русского и бурятского народа, в результате чего среди местного населения выделилась группа так называемых старожил. Это были семейные кланы, чьи предки пришли сюда в XVII-XVIII веках, остались здесь, создавая не только семьи, но и смешанный тип хозяйственной деятельности, культуры, быта, традиции и обычаев. Некоторые историки называют эту территориально-этническую общность русско-сибирская. В простонародье мы чаще называем просто – сибиряки.

Заселение территории Предбайкалья русскими началось в первой четверти XVII в. Большая часть переселенцев оказались в этих местах без семей, а это были в основном мужчины, поэтому подруг они себе искали среди женщин из местного населения. Местные женщины не только облегчали им условия существования в этих суровых краях, но и помогали быстрее адаптироваться к хозяйственной деятельности местного населения.

Родившиеся от местных женщин дети с признаками коренной этничности- бурятской – вливались в среду русского, реже коренного населения. Если семья оставалась жить в остроге и возле него, то детей и матерей приобщали к православию и они становились русскими. семья уходила жить в улус, то мужчине приходилось овладевать не только языком жены, но и ремеслом коренного народа. Родившиеся дети, как правило, владели языком матери и отца. 2-3 поколения , к концу XVII века, число лиц, родившихся от смешанных браков выросло настолько, что браки уже могли заключатся в своей среде. Да и поток переселенцев в наши края усилился. В результате русское население с элементами коренной этничности к середине XVIII стало значительной прослойкой не только городских , но и сельских поселений. Их хозяйства отличались от бурятских и от русских, это были хозяйства переходного типа от скотоводческого к земледельческому, показавшие себя в хозяйственном отношении более жизнеспособными в сибирских условиях, более приспособленными к меняющиеся жизни, более мобильными.

Т.о в результате освоения территорий происходила ассимиляция русского и бурятского народа, в результате чего среди местного населения выделилась группа так называемых старожил. Это были семейные кланы, чьи предки пришли сюда в XVII-XVIII веках, остались здесь, создавая не только семьи, но и смешанный тип хозяйственной деятельности, культуры, быта, традиции и обычаев. Часть старожильческого населения имела антропологические особенности, т.е примесь бурятского элемента, т.к в родословном колене родители были представителями коренного населения. Часть представителей славянского этноса , освоив материальную культуру коренного населения, внесла в него свои традиции и объединив их с традициями коренного народа стала носителем лучших традиции хозяйственной и культурной жизни сибиряков.

На эту особенность формирования населения Восточной Сибири обратил внимание иркутский историк А.П.Щапов. Он считал что в Предбайкалье формируется новая сибирская народность, что « народность есть природная ветвь, которая образуется из-за колонизационной перемены местообитания и образа жизни под влиянием новых местных условий: физико-географических, экономических, общественно- бытовых, семейно-родовых, но в большей степени в результате слияния славян и коренных народностей Сибири»1. Эту же мысль развивал российский историк, этнограф и этнолог Л.Н. Гумилев. Он называл эту территориально-этническую общность русско-сибирская.

В процесс заселения Идинской долины также происходит естественная ассимиляция . В редкой семье в Идинской долине не помнят свою родословную, ре ведут с того времени, когда здесь первым поселился их предок Готол. С тех пор, считают старики, прошло 13 поколений, т.е. 390 лет. На здешних холмах и долинах росли дети, внуки, правнуки Готола, они обзаводились семьями, их потомство увеличивалось.

Таким образом, от трех сыновей Готола произошли 3 Готольских рода, разросшихся по территории Боханского хошуна, сменилось 13 поколений. Значить, если исходить из этой легенды, то Готол пришел на земли Бохана почти 400 лет назад, т.е примерно в начале 17 века( это 1600-1620гг). Это произошло перед началом освоения Сибири примерно за 70-50 лет до образования первого Идинского острога в 1669г. (другое название Верхнеострожный острог, ныне поселок Каменка). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что поселок Бохан был образован еще до прихода русских в Идинскую долину, т. е был образован местным населением –бурятами. Если смотреть по данным архивных документов то такие поселки как Буреть , Бохан, Тараса, Укыр, Хохорс , Дундай, т.е стоящие выше по течению р. Ида, были образованы ранее 1600 г, В то время , как такие современные поселки как Каменка (1669), Казачье (1790), Середкино, Картыгей в XVIII веке. Заселение территории современного Идинской долины шло от устья Иды, преимущественно бурятами, а территория близкая к р.Ангара была заселена позже, преимущественно русским населением. Позднее Готольский род стал подчиняться Верхнему (или Идинскому) острогу. Кроме этого в Н-Тарасе позже появился хабай (Хабаурак), жители которого пришельцы из Кудинской долины.

Т.о в районе Думской горы произошла «встреча» бурятских племен(осваивали Идинскую долину от по течению, по направлению к селу Каменка) и русских переселенцев(шли от современного села Каменка вверх против течения) (Приложение 2). В результате этой встречи начинается смешение представителей двух национальностей, что было характерно и для всего Предбайкалья и происходит процесс ассимиляции, обмена опытом хозяйствования, заимствования друг у друга элементов быта, обрядов и традиций. Так на территории Идинской долины возникает совершенно новый этнический пласт - старожилы. Быт этого населения обледенил в себе бытовые традиции народов. В рамках данной работы непосредственно хотелось бы обратиться к одежде.

Одежда простых людей, крестьян европейской России была разумна и удобна, хороша для работы и отдыха. Одежду тогда ценили и берегли. На неё затрачивали много труда. Прясть ткань, вышивать учились с детства. Почти все предметы крестьянской одежды изготавливали самостоятельно в своем хозяйстве. Покрой народной одежды в большинстве случаев чрезвычайно прост и экономен Одежда кроилась так, что при этом часто не оставалось ни одного лишнего куска ткани.

Женскую одежду по характеру покроя можно разделить на две группы:

1.Одежда прямого покроя (без сборок и со со сборками)

2. Одежду косоклинную

Русский народный костюм отличался лаконичностью, небольшим количеством украшений. Чаще всего он шился из домотканой ткани (лен и т.д. ) вышивался вручную. Он отвечал бытовым и климатическим условиям европейской России.

Основным занятием бурят было скотоводство. Специфика бурятской культуры обуславливалась климатом и природным кружением , влиявшим в свою очередь на особенности хозяйственного уклада, образа жизни и быта.

Одежда должна была отвечать роду занятий. Основной материал для шитья одежды: войлок, кожа, овчина, веревки из конского волоса изготовлялся женщинами. Шили одежды, украшали их аппликацией вышивкой, вязали из шерсти чулки и рукавицы. С особенным усердием относились к оформлению головных уборов, обшивая их искусственными цветами, позументом, прилепляя к ним серебряные монеты. Женская одежда была более разнообразна, чем мужская. Соединение в декоре шитья и кузнечных работ является отличительной чертой древнейшего искусства бурят. Участник Сибирской академической экспедиции XVIII в И.В.Георги отметил сословные различия в женской и мужской одежде: если бедные носят кафтан « по большей части из овчины, а нередко и из лошадиной кожи или диких зверей», причем на голом теле, то богатые « из цветных сукон или шелковых материй, опушивая оные дорогими мехами по большей части: края(полог) нередко украшают полосками из материи, подпоясываются кушаком, покрытым братскою вороненою работою, к которой привешивают нож, огниво, и «табашный прибор. Зимою же простые люди носят, как тунгусы, шапки кожаные сделанные из голов оленьих. …Ноги обертывают войлошными и шубными лоскутами и надевают на оные долгую и широкую, сапогам подобную, с шерстью или без оной кожаную обувь (годоны) с закопченными подошвами… Летом носят они кожаные чулки, или род сапог на босу ногу, но они не так шепетны, как у тунгусов»2. М Татаринов, житель Иркутска, при описании женского костюма приводит некоторые бурятские названия « А шубы козьи, тако ж лесных коз носят вверх шерстью и называют «дохо».» Овчинная шуба женщины была сшита несколько в ином фасоне, нежели мужская. Она была с более коротким рукавом, приталенная. Одежда украшалась национальным орнаментом, каждый из элементов которой имел глубокий смысл и религиозное значение.

Рассмотрев традиционные костюмы русских переселенцев, которая отличалась большим своеобразием и коренного бурятского народа, отвечавшая природно-климатическим условиям, мы можем рассмотреть женскую одежду старожильческого населения на территории Идинской долины.

Основные особенности костюма старожильческого населения:

1- переплетение, смешение северорусского и южнорусского элементов покроя и назначения элементов костюма

2-использование тканей китайского производства, которые вытеснили самотканую одежду

3-большинство дополнительных деталей одежде взяты из бурятской национальной одежды

4-основа одежды была взята из русского костюма, но традиционная материальная культура коренных народов оказала влияние формы и вид женкой одежды.

Разновидностей мужской одежды было не много, а вот женская одежда отличалась пестротой и разнообразием. Для каждого района Предбайкалья в женском костюме были характерны определенные черты и элементы. Одежда старожильческого населения Иркутской земли подразделялась на: повседневную, праздничную, ритуальную (обрядовую), промысловая одежда охотника и рыбака (для мужчин).Для изготовления одежды широко использовали шкуры зверей и животн

Проследим происхождение каждого элемента в женском костюме старожил:

| Элемент одежды | бурятский | русский |

| 1.1 Сарафан сшитый в талию с лифомпраздничный 1.2 сарафан из более дорогих тканей (покупали у китайцев) |

+ | + |

| 2.1 Курма – женское полупальто, с перехватом по талии (с курдюком) 2.2 праздничные с воротником обшивались беличьим шкурки |

+ | + |

| 3. Сак - верхняя одежда на ватной подкладке с двумя рядами пуговиц, длиной до колен, с прорезями по бокам с отложным воротником ли без , без рукавов((Приложение 11) | + бурятский халат |

|

| 4. Нательная рубаха |

| + |

| 5.1 Рубаха будничная- на кокетке, обшивались манжетами 5.2 праздничная – из двух цветов: рукава из цветной, статину- из белой |

+ цветовое решение | + |

| 6. Головной убор 6.1 Косынка, платок, полушалок 6.2 Татарка- шапка с опушкой без ушей 6.3 башлык-подобие капюшона, который пристегивался к верхней одежде |

+

+ |

+ |

| 7. Камчуры, каутки –обувь из камусов шерстью наружу с разрезом спереди | +

|

|

| 8. Оборы- подобие голенищ - гольф, чтобы обувь плотнее облегала ногу, делали лосиной кожи, шерсти, конского волоса | + |

|

| 9. зимняя обувь 9.1 унты(муж), камусы 9.2 катанки, валенки(муж) |

+ |

+ |

| 10. Украшения | (материал, количество) | + |

В устном народном творчестве материальная культура также нашла свое отражение. Народ слагал песни, побасенкт и частушки об одежде. Вот например чстушка о национальном головном уборе (Идинская долина):

На всех - платки, а на мне -кокетка

Не меня миленок любит, а мою соседку!

Сибирячки Предбайкалья любили носить сережки, кольца, перстни, бусы, браслеты, подвески. Бусы обычно были из жемчуга, янтаря, бисера. Особенно сильно элементы национальной бурятской одежды нашли свое отражение в женских праздничных одежах старожил. Они шились из дорогих тканей, и имели большое количество нашитых украшений.

Смешение русских и бурятских традиции отразилось и в национальных праздниках. Так свадебные одежды старожил стали включать в себя бисерные пояса. Так в Идинской долине в приданое невесты ложились рушники вышитые бурятских орнаментом.

Исходя из проведенного анализа можно утверждать, что традиционный женский костюм старожилов Предбайкалья отличалась от одежды жительниц Центральной России, т.к. в нем было много элементов и деталей из бурятского национального костюма, но и от бурятского костюма у него тоже было много отличий. Это было обусловлено прежде всего климатическими условиями.

Исходя из всего, можно сделать вывод, что наиболее сильное влияние на традиционный костюм старожил - жителей нашего округа оказали влияние русский и бурятский национальный костюмы. Все это отразилось в совершенно неповторимом колорите одежды старожильческого населения.

Сегодня в нашей речи мы употребляем одинаково в названии одежды слова и из русского (сарафан, кушак…)и из бурятского( унты, доха…)

С большим интересом используют современные модельеры и формы сарафанов, шушпанов, понев, видоизменяя их покрой согласно условиям современной технологии и требованиям моды. Но самым ценным для современного моделирования являются основные принципы решения старинной русской и бурятской одежды: целесообразность, гармоническая соразмерность пропорций, органическая связь орнаментации с покроем, соответствие материала и формы.

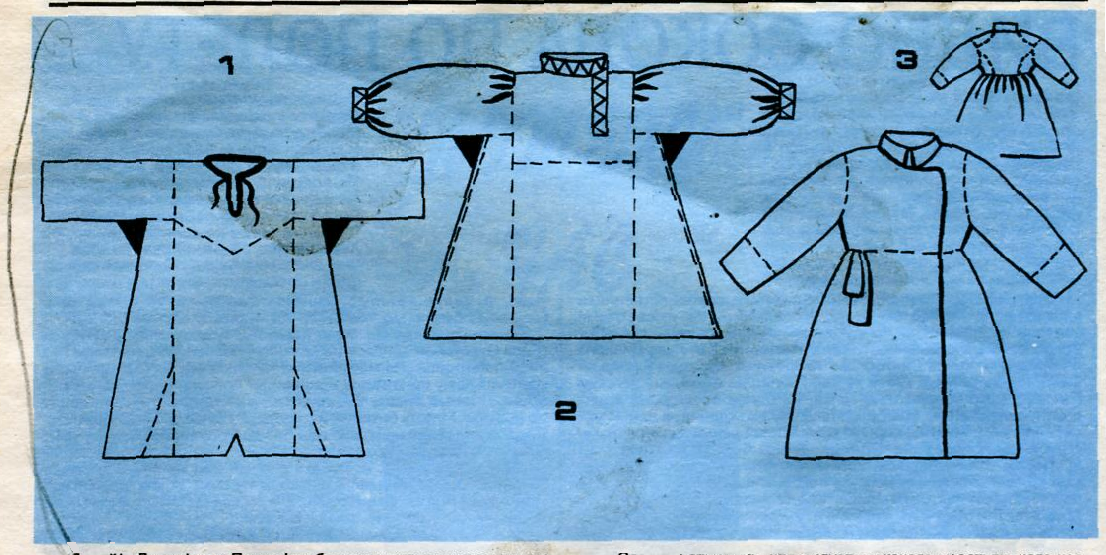

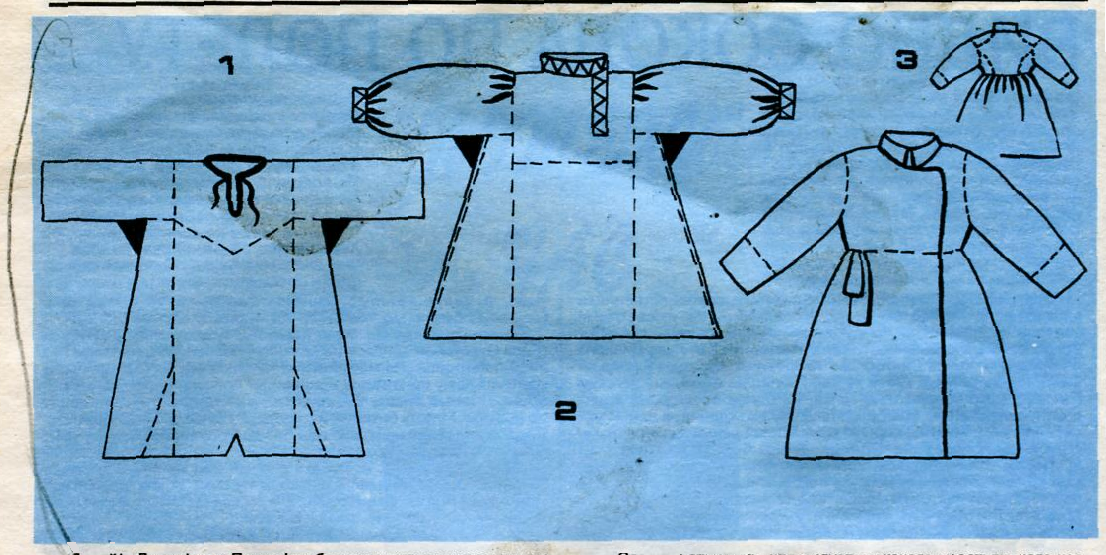

Раскрой разной одежды у сторожилов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Громыко М.Н.Трудовые традиции крестьян Сибири; Новосибирск, 1975г.

Декоративно-прикладное искусство предбайкальских бурят; УОБАО 2002г.,

Земля Гесера, из-во «Свят» 1999г.

Крашенников С.П в Сибири; М, 1956г.

Малеев В.Г Усть –Ордынский бурятский автономный округ; Улан-Удэ, 2002г.

Народное творчество (периодическое издание) № 4, 7, 10, 1998г.

Попов И.И. Забытые иркутские страницы; Иркутск, 1989г.

Румянцев Г.Н.Описание о братских татарах ; Улан-Удэ 1985г.

Русские старожилы Сибири историко-антропологический очерк .-М,1973

Сабурова Л.М. Культура и быт русского населения Предбайкалья

Селищев А.М.Старожилы Предбайкалья и, 1994г.

Тамарханова Е.Е, Дамешек Л.М..История усть-Ордынского бурятского автономного округа; Улан-Удэ, 2003г.

1 Русские старожилы Сибири историко-антропологический очерк .-М,1973,с178-179.

2 Декоративно-прикладное искусство предбайкальских бурятУОБАО 2002г., стр 12