ПРИЛОЖЕНИЕ

История возникновения сарафана.

Сарафан – это элемент традиционного русского национального костюма, пожалуй, самая нарядная деталь повседневного и праздничного женского туалета, причем не только у русских женщин. Сарафаны пользовались популярностью у многих славянских народов, но только в России он стал национальным символом.

Сарафан является олицетворением славянской женственности, целомудренности, изящества и нежности. Именно поэтому его история получила новый виток развития. Сарафан, как тип одежды, есть в гардеробе у многих женщин по всему миру, но только русским вдохновляются самые знаменитые, признанные кутюрье, которые привели этот элемент гардероба в высокую моду.

Первые упоминания относятся к XIII веку: в одной из летописей использовалось это слово.

Интересно! Платья, похожие на сарафаны по крою, носили в самых разных странах – например, он часто встречается в национальных костюмах Скандинавских народов. Однако считается, что его изначальной родиной стала Азия – предположительно, Индия.

Существует несколько теорий происхождения слова «сарафан». Известно только, что оно точно было заимствовано из восточных или азиатских языков. Три наиболее известные версии происхождения этого слова:

«Сарафан» - это иранское слово, которое в дословном переводе обозначало человека, «полностью одетого».

«Сарапа» - слово из персидского языка, которое, впрочем, означает то же, что и иранский «сарафан».

«Сари» - это индийское известное слово дословно означает «отрез ткани». Если подумать, то все три слова оказываются приблизительно равноценными по смыслу, а значит, неизвестно, какое из них раньше проникло в наш язык и было освоено.

Итак, становится ясно, что, ставший национальным символом, сарафан был вещью заморской, появившейся у нас благодаря налаженным торговым связям с другими государствами.

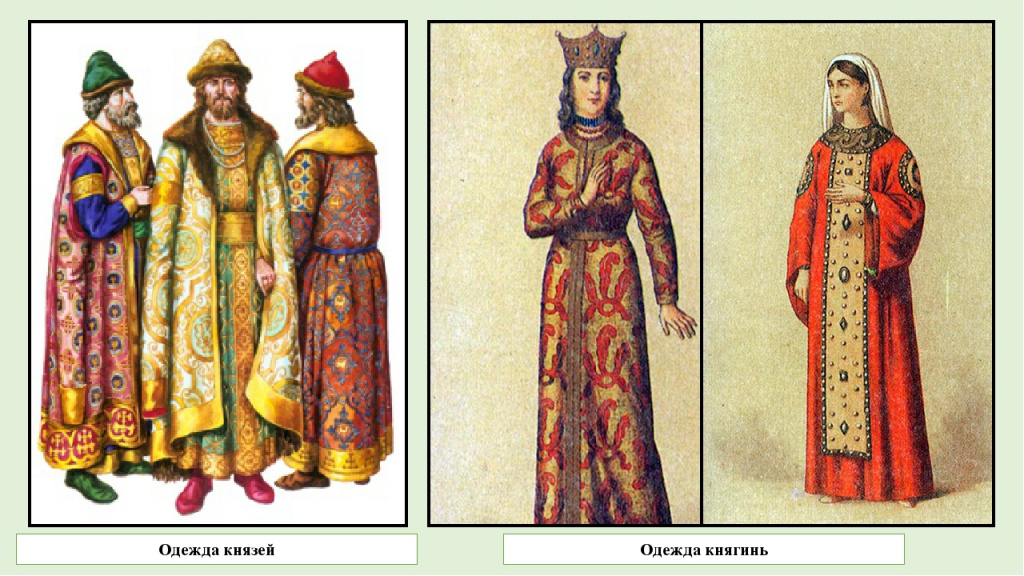

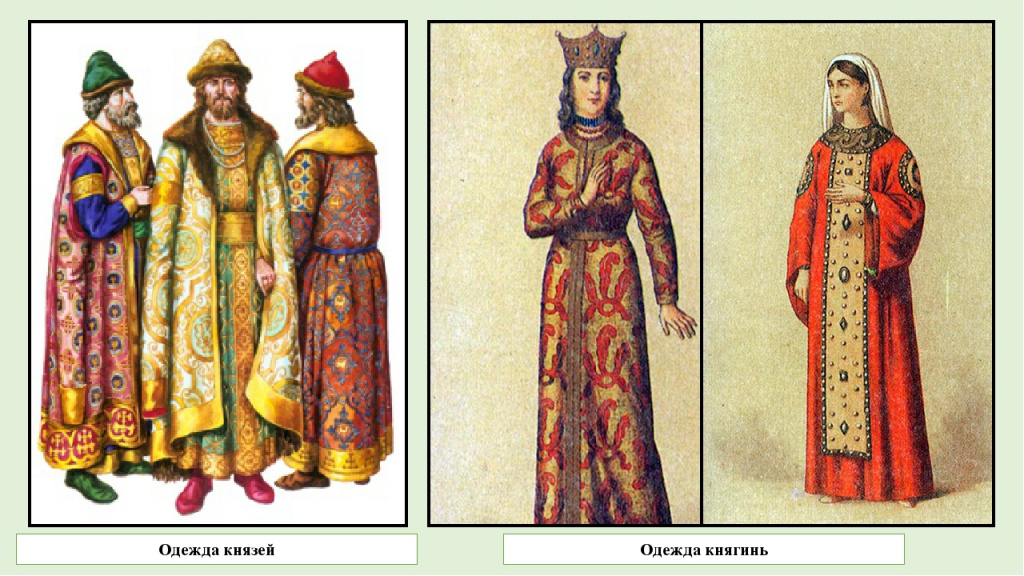

Кстати, на Руси сарафаны, хоть и были известны в 13 веке, стали носить не в эпоху раннего Средневековья: лишь в конце XV века эта одежда стала активно проникать в наш быт. Вот только носили это длинное «полу-платье» вовсе не прекрасные дамы: это был элемент исключительно мужского гардероба. Причем чаще всего сарафаны носили воеводы, а шились они из крепкой льняной ткани и имели очень простой прямой крой.

Однако в XVI веке (по некоторым источникам – в XVII веке) эта одежда перекочевала в женский гардероб. Почему так случилось – ответа нет. Однако сарафаны стали носить русские барышни и дамы любых сословий:

простолюдинки-крестьянки;

купеческие жены и дочери;

боярыни и великие княжны;

придворные дамы и т. д..

Интересно! Сарафан был популярен в Центральной России и в северных губерниях, на юге же была распространена поневная культура, то есть дамы облачались в юбки-поневы.

Интересно! Сарафан был популярен в Центральной России и в северных губерниях, на юге же была распространена поневная культура, то есть дамы облачались в юбки-поневы.

Но век сарафана был относительно недолог, ведь Петр I, борясь за европеизацию России, стремился максимально отгородиться от ее национальной самобытности. Он запретил ношение русского костюма, в том числе и сарафанов. До начала правления Екатерины II одевать его могли лишь крестьянки да купчихи с попадьями.

Однако после воцарения Екатерины II сарафан вновь вернулся в моду. Более того, на маскарадах и костюмированных балах императрица часто появлялась в традиционном русском наряде: в роскошном сарафане и расшитом драгоценными камнями кокошнике. Эта мода так полюбилась в Империи, что Николай I даже издал специальный указ в 1834 году, которым обязал придворных дам носить придворное парадное платье, созданное по образу и подобию традиционного сарафана.

Особенности русского сарафана

Итак, известно, что сарафан – не русское изобретение, одежда не исконно-славянского происхождения. Однако именно русские сарафаны имеют ряд особенностей, которые выделяют их из ряда других подобных платьев:

Вся национальная русская одежда отличается простым кроем. Однако изящество и нарядность образа получаются не за счет сложности самого наряда, а благодаря многослойности туалета. Так, например, замужняя женщина в праздник могла надевать до 20 (!) предметов одежды.

Вся национальная русская одежда отличается простым кроем. Однако изящество и нарядность образа получаются не за счет сложности самого наряда, а благодаря многослойности туалета. Так, например, замужняя женщина в праздник могла надевать до 20 (!) предметов одежды.

В повседневности женщины носили неяркие, неброские сарафаны, чаще всего черные, синие, коричневые или грязно-зеленые. Их не было жалко испачкать.

Праздник – это всегда время ярких тканей и роскошных красок. Праздничные одеяния не только шились из ярких, а часто цветастых тканей, но и вручную расшивались цветными нитями, причем за счет комбинации контрастных оттенков удавалось придать вышивке объем.

Разновидности русского сарафана

Русский сарафан выглядел совершенно по-разному в разных губерниях. Известно, например, что на юге России и вовсе практически не носили такой предмет одежды, а вместо этого существовала культура поневы. Различия были и в пошиве. Так, сегодня известно несколько основных кроев:

Прямой – самая простая модель с лифом, которая была особенно популярна в Московской губернии.

Туникообразный – был глухим и шился либо из двух полотен ткани, либо, чаще, из одного.

Косоклинный – имел шов или разрез спереди (то есть был распашным). Передняя часть богато декорировалась.

Полуплатье – это модель прямого кроя с лифом на кокетке. Очень нарядный и изящный вариант.

Интересно! Многие сарафаны были распашными, то есть застегивались спереди. Из-за этого вдоль шва часто располагались медные пуговицы и яркая вышивка, которая придавала одежде более нарядный и интересный вид.

В разных губерниях совершенно иначе украшали повседневные и праздничные наряды. На юге часто использовались красные нити для очень плотной орнаментальной вышивки, в то время как в Орловской губернии, например, было распространено сочетание черной и красной нити для объемной вышивки.

разных губерниях совершенно иначе украшали повседневные и праздничные наряды. На юге часто использовались красные нити для очень плотной орнаментальной вышивки, в то время как в Орловской губернии, например, было распространено сочетание черной и красной нити для объемной вышивки.

Русский сарафан в современной моде

В современной моде сарафан не сдает своих позиций. Многие кутюрье вдохновляются этим элементом русского национального костюма и делают его частью своих показов.

В современной моде сарафан не сдает своих позиций. Многие кутюрье вдохновляются этим элементом русского национального костюма и делают его частью своих показов.

Сегодня, кстати, возникает тенденция повышенного интереса к этно-стилю, то есть люди стремятся возвратиться к своим истокам и все чаще выбирают, как основу своего стиля, одежду, близкую к национальным костюмам своего народа.

С чем носить русский сарафан

Носить русский сарафан сегодня можно в соответствии с традициями или на современный лад. Сочетать этот элемент гардероба можно с:

белой рубахой с длинным рукавом;

блузками;

сапожками – так выглядели дамы на гравюрах и старинных картинках;

босоножками или туфлями.

В жаркое время года вполне допустимо надеть сарафан на голое тело.

Интересно! Замужние женщины не имели права выходить с непокрытой головой, поэтому волосы обязательно на улице закрывались хотя бы платком, который красиво дополнял русский сарафан.

Ткани русского сарафана

Сарафаны носили «и в пир, и в мир». Это была и повседневная, и праздничная одежда, которую для разных целей шили из разных материалов и интересно украшали. Простолюдинки чаще всего использовали следующие ткани:

Крестьянки редко могли позволить себе шелковые одеяния, поэтому основное отличие повседневного и праздничного нарядов заключалось в его покрое и в цвете: красные сарафаны надевали только по праздникам или на свадьбу. В повседневности чаще всего использовались более простые оттенки – синий, зеленый, коричневый.

Интересно! Некоторые исследователи утверждают: чтобы повседневный сарафан лучше держал форму, у него была подкладка из жесткой пропитанной воском дешевой холстины.

Знатные же дамы могли позволить себе роскошные ткани, например:

Кроме того, богатые женщины декорировали свои сарафаны не только вышивкой, но часто золотыми и серебряными нитями, бисером, речным жемчугом и даже самоцветами. Крестьянки же довольствовались медными или оловянными пуговицами и цветными орнаментами.

Как украсить русский сарафан

Русские сарафаны, даже повседневные, для простой работы, всегда были богато украшены. Чаще всего элементами украшения являлись:

роскошная вышивка ручной работы с обережными символами-орнаментами;

драгоценности, жемчуг, который пришивали на сарафан;

яркие пуговицы – например, из олова, меди, бронзы и т. д..;

ленты из парчи, кружева и т. д..

Особо стоит отметить, конечно же, вышивку. Женщины и девушки вручную расшивали свои наряды яркими нитями, часто – драгоценными, из золота и серебра. Расположение рисунков, сами орнаменты, их цвета о многом говорили – от достатка семьи до положения самой девушки. Благодаря украшениям, часто можно было понять, замужем ли женщина, сколько у нее детей и т. д..

Сегодня русские сарафаны остаются невероятно востребованными не только как элемент национального достояния, как концертный наряд, но и даже как повседневная или праздничная одежда в русском стиле.

Сарафан современный

Летний веселый сарафан в цветочный принт любят все. Он удобен в носке и красив. Дизайн любимого народом платья достаточно прост. Надо заметить, что простота сарафана и возможность носить его в разном возрасте, держит высокую планку популярности народного шедевра и по сей день.

Летний веселый сарафан в цветочный принт любят все. Он удобен в носке и красив. Дизайн любимого народом платья достаточно прост. Надо заметить, что простота сарафана и возможность носить его в разном возрасте, держит высокую планку популярности народного шедевра и по сей день.

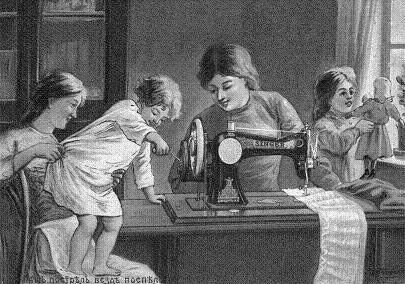

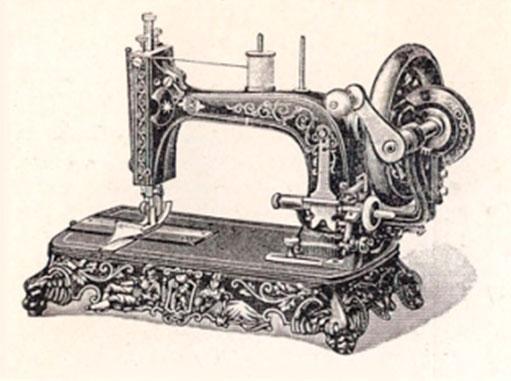

История создания швейной машинки

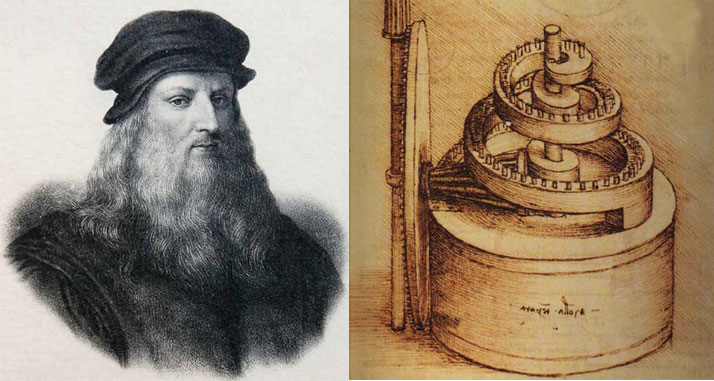

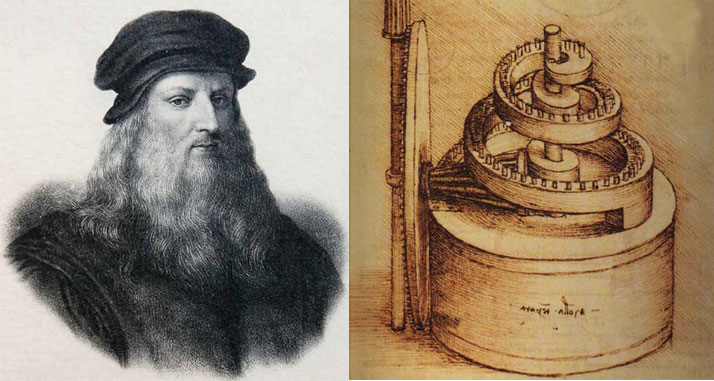

Самый первый проект швейной машинки был придуман ещё в XV веке гениальным Леонардо да Винчи. Однако при жизни великого мастера он так и не был воплощен.

По другой версии родиной машинки являются неизвестные голландские мастера. В XIV-XV веках голландские корабли смело бороздили окрестные и дальние моря. Чтобы бесперебойно снабжать их парусами, мастерские по пошиву парусины начали оборудовать специальными колесными машинами, которые обтачивали длинные полотна. О конструкции этих сооружений известно только то, что они были очень громоздкими. К сожалению, ни точного описания, ни имени изобретателя история не сохранила.

Спустя почти два века, в 1755 г. Карл Вейзенталь запатентовал свой вариант ручной швейной машинки. Устройство производило точно такие же стежки, как и при ручном пошиве, но было достаточно сложным и не получило широкого распространения.

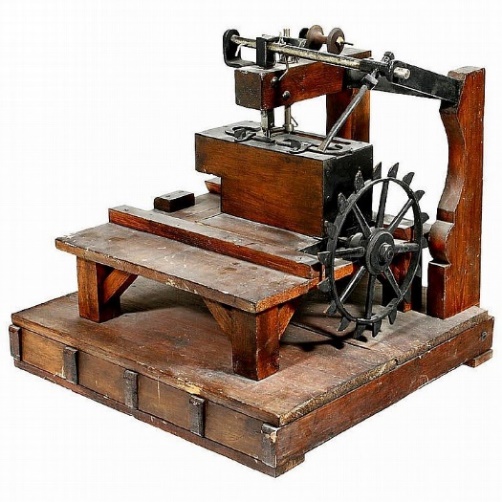

Е ще одна разработка появилась в 1790 году. Ее автор Томас Сент использовал свое изобретение для пошива обуви. Механизм был снабжен ручным приводом, а заготовки для будущих сапог и башмаков перемещались относительно иглы вручную.

ще одна разработка появилась в 1790 году. Ее автор Томас Сент использовал свое изобретение для пошива обуви. Механизм был снабжен ручным приводом, а заготовки для будущих сапог и башмаков перемещались относительно иглы вручную.

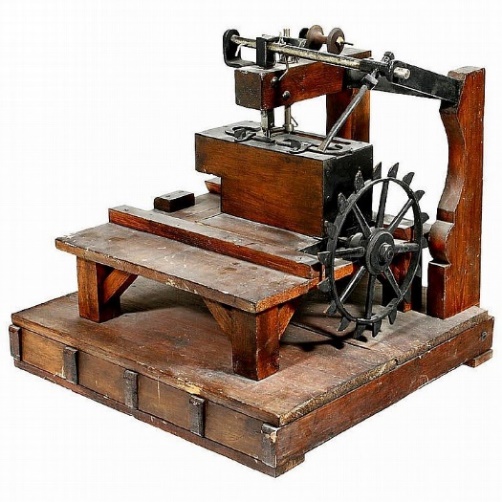

В 1830 году французом Бартелеми Тимонье была создана более усовершенствованная швейная машина.

1830 году французом Бартелеми Тимонье была создана более усовершенствованная швейная машина.

В ее основу был положен принцип однониточного цепного переплетения. Устройство позволяло делать по 200 стежков в минуту. Несмотря на то, что шов был всего один, игла двигалась горизонтально, а само полотно ткани наоборот расположено вертикально, и прочие неудобства, Тимонье даже открыл первую в мире швейную фабрику, где задействовал свое изобретение.

Увы, уже через год фабрику сожгли портные-ремесленники, под предлогом, что это якобы "сатанинское изобретение", а на самом деле просто из-за боязни конкуренции. Бедняга Тимонье остаток жизни был вынужден прозябать в нищете.

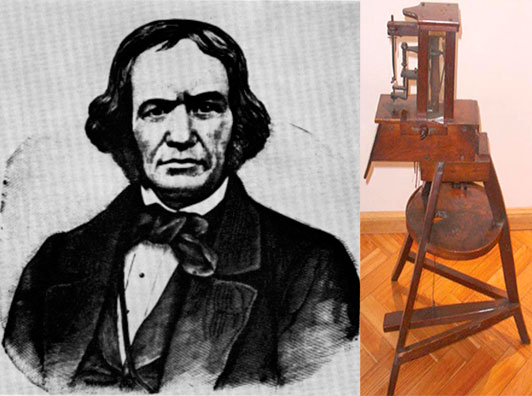

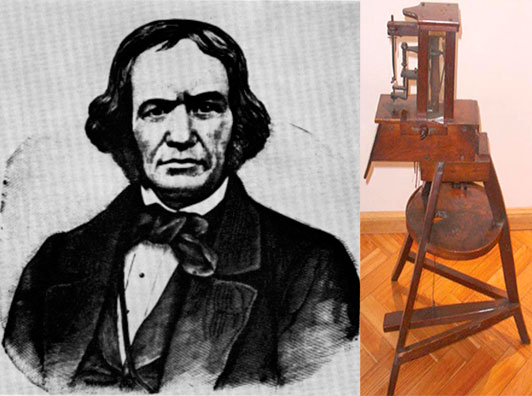

Больше повезло другому изобретателю. В 1845 году существенный прорыв в механизации швейного производства осуществил американец Элиас Хоу. Именно ему принадлежит честь изобретения челночного стежка.

Получив патент Хоу представил миру свою швейную машинку, делавшую около 300 стежков в минуту.

Промышленная революция, начавшаяся в XIX веке, постепенно приводила к вытеснению ручного труда. Машины и механизмы, применяемые на заводах и фабриках, заменяли ремесленные мастерские. Задача рабочих состояла в обслуживании этих агрегатов.

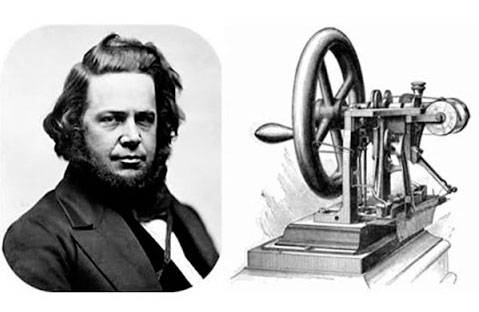

Н о все машины имеют свой срок эксплуатации и рано или поздно выходят из строя. Поэтому наряду с большими предприятиями стали появляться и мастерские по ремонту этих самых машин и механизмов, в том числе и швейных машин. В одной из таких организаций и трудился инженером некто Исаак Зингер.

о все машины имеют свой срок эксплуатации и рано или поздно выходят из строя. Поэтому наряду с большими предприятиями стали появляться и мастерские по ремонту этих самых машин и механизмов, в том числе и швейных машин. В одной из таких организаций и трудился инженером некто Исаак Зингер.

Он был уже немолод, и давно хотел запустить свое собственное дело. Нужна была только лишь какая-нибудь оригинальная идея. И как всегда, дело решил случай.

Аппараты, созданные Хоу, ломались так часто, что ремонтировать их приходилось беспрестанно. Однажды, заваленный работой Зингер в сердцах сказал хозяину мастерской, что эти «чертовы» машинки будто бы специально сделаны так плохо, и что он, Зингер, мог бы сконструировать нечто, гораздо более долговечное и прочное. Слово за слово, дело дошло до пари. Одолжив у приятеля сорок долларов — большую сумму по тем временам — Зингер, закрывшись в своем сарайчике, полностью погрузился в работу.

Аппараты, созданные Хоу, ломались так часто, что ремонтировать их приходилось беспрестанно. Однажды, заваленный работой Зингер в сердцах сказал хозяину мастерской, что эти «чертовы» машинки будто бы специально сделаны так плохо, и что он, Зингер, мог бы сконструировать нечто, гораздо более долговечное и прочное. Слово за слово, дело дошло до пари. Одолжив у приятеля сорок долларов — большую сумму по тем временам — Зингер, закрывшись в своем сарайчике, полностью погрузился в работу.

Прошло одиннадцать дней...

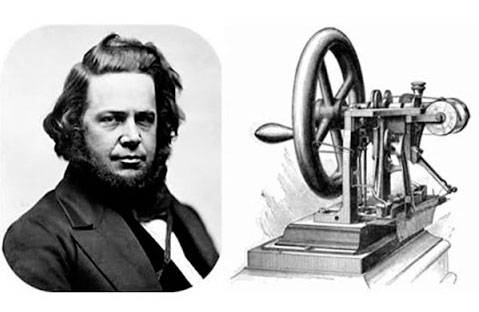

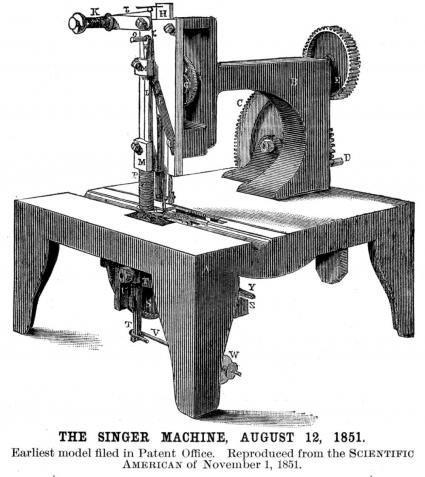

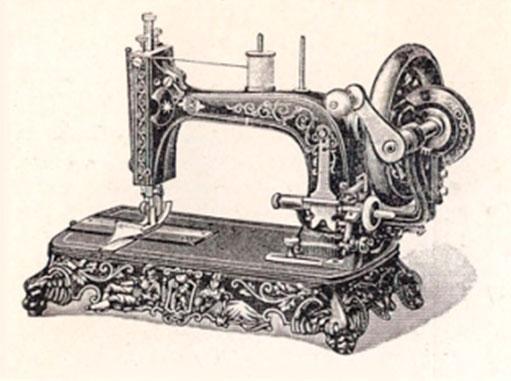

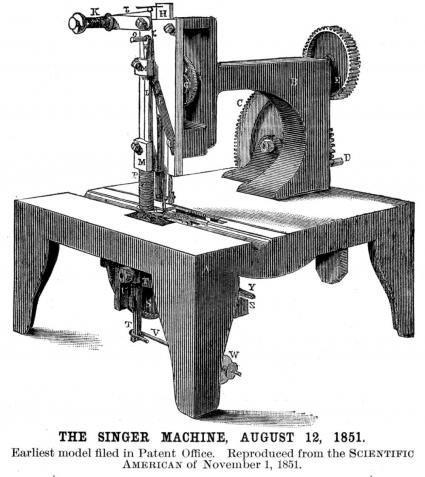

Наконец, его работа была завершена — пари он выиграл. Представленная миру швейная машинка Зингера значительно превосходила все предыдущие образцы. Более того, изобретатель полностью пересмотрел всю концепцию работы швейного оборудования.

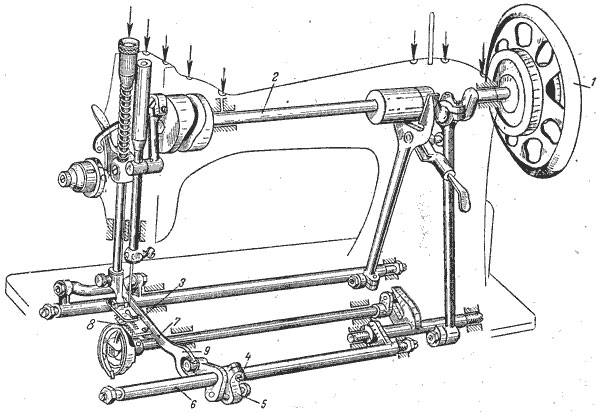

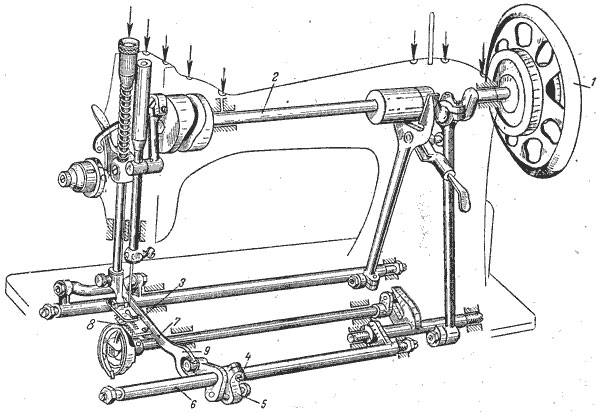

Так, прежде всего, игла в его машинке перемещалась не так, как в станках Хоу, а вертикально, в то время, как полотно ткани наоборот располагалось горизонтально и прижималось к станку специально сконструированной «лапкой». Весь механизм приводился в действие ножной педалью через шестеренчатый либо шкивно-ременной механизм. Таким образом руки швеи освобождались от необходимости крутить колесо машинки.

Первый экземпляр был создан, но идеи по его усовершенствованию не закончились. Продолжая вносить все новые изменения, Зингер не забывал и о том, чтобы своевременно получать патент на каждое новое изменение.

Т ак он впервые продумал систему сменных механизмов. Дело в том, что ранее в случае поломки швейные машинки либо сдавались на металлолом, либо их нужно было нести в специальные ремонтные мастерские. Теперь же каждый владелец машинки мог приобрести необходимые запчасти и произвести ремонт самостоятельно.

ак он впервые продумал систему сменных механизмов. Дело в том, что ранее в случае поломки швейные машинки либо сдавались на металлолом, либо их нужно было нести в специальные ремонтные мастерские. Теперь же каждый владелец машинки мог приобрести необходимые запчасти и произвести ремонт самостоятельно.

Таким образом ремонт в домашних условиях впервые стал реальностью, явив миру первый пример «постпродажного сервиса».

Но трудности продолжались.

Основанная в 1854 году Зингером и его другом и совладельцем Эдвардом Кларком компания «I.M. Singer & Co» только наладила выпуск первой серии швейных машинок, как им пришел судебный иск на 15 тысяч долларов. Оказалось, патент на использование иглы для швейной машины с отверстием на конце принадлежал тому самому Элиасу Хоу, чьи машинки Зингер когда-то ремонтировал. Да еще и конструкция одной из моделей новых машин подозрительно была похожа на одну из разработок Хоу — пусть и не самую удачную, но, тем не менее, запатентованную.

Зингер пошел на мировую, и огромными усилиями, выплатил штраф.

Тем не менее, это был хороший опыт ведения бизнеса, и изобретатель сделал правильные выводы. Близко познакомившись с Хоу, он сумел его увлечь своими идеями. И не только его — вскоре к ним присоединились еще двое владельцев фабрик, производящих подобные механизмы. Найдя инвесторов и параллельно скупая патенты на технические новшества в своей отрасли, компания Зингера вскоре переросла в трест, попутно разорив нескольких более мелких конкурентов.

Однако поначалу швейная машинка Зингера, несмотря на свои значительные превосходства все же не пользовалась спросом. Причина банальна — мало кто мог тогда выложить сто долларов за подобный агрегат. Такая цена была слишком высока для тогдашнего обывателя, к тому же многие предпочитали шить вручную. Да, и предприниматели предпочитали дешевый труд швей-поденщиц и не желали вкладываться в технический прогресс.

Н еобходимо было придумать какой-нибудь рекламный ход, который бы стимулировал спрос. И вот тут-то в полной мере Зингер проявил недюжинный талант маркетолога. Он придумал, как убедить потребителей в том, что им нужен именно этот товар.

еобходимо было придумать какой-нибудь рекламный ход, который бы стимулировал спрос. И вот тут-то в полной мере Зингер проявил недюжинный талант маркетолога. Он придумал, как убедить потребителей в том, что им нужен именно этот товар.

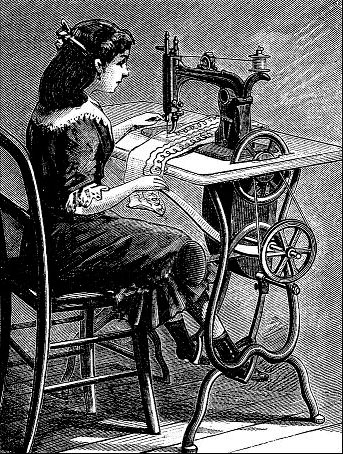

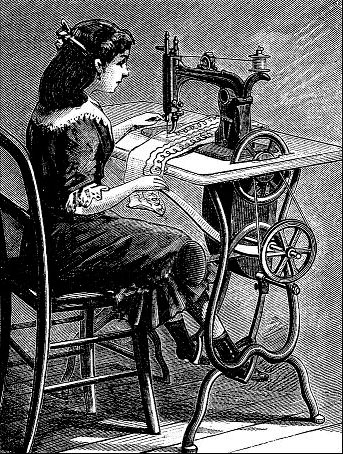

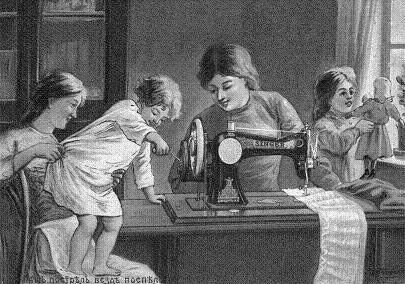

Во-первых, была запущена линия продукции, ориентированная не на промышленное производство, а на домохозяек. Другими словами, это был первый выпуск бытовых швейных машинок.

А чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, Зингера впервые осуществил массовую рекламную компанию. Одним из его нововведений было то, что он придумал размещать рекламу на программках спектаклей в театрах, а также на религиозных брошюрах.

чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, Зингера впервые осуществил массовую рекламную компанию. Одним из его нововведений было то, что он придумал размещать рекламу на программках спектаклей в театрах, а также на религиозных брошюрах.

Во-вторых, компания принимала участие в различных ярмарках и выставках, где продукцию торговой марки «Зингер» рекламировали не бойкие молодые люди в деловых костюмах, а красивые девушки, что, несомненно, привлекало внимание.

В рекламных слоганах и подробных инструкциях упор делался на простоту новых машинок и их удобство в эксплуатации, а также то, какую выгоду и экономию принесет данная покупка. Такая продуманная политика давала свои результаты.

Вскоре, швейные машинки «Зингер» стали символом успешности и процветания, поскольку их стали приобретать состоятельные горожане.

Однако, сам Исаак Зингер все-таки хотел, чтобы его изобретение могла позволить себе купить каждая семья.

Однако, сам Исаак Зингер все-таки хотел, чтобы его изобретение могла позволить себе купить каждая семья.

Следующий его ход совершил настоящую революцию в мире бизнеса — начиная с 1855 года швейную машинку «Зингер» можно было купить в рассрочку.

Вскоре, компания вышла на мировой уровень. Сам Зингер переехал в Британию, где и прожил до конца жизни.

Е го процветающее предприятие продолжало приносить доход его потомкам, даже после того, как к руководству компанией пришли другие люди.

го процветающее предприятие продолжало приносить доход его потомкам, даже после того, как к руководству компанией пришли другие люди.

Начиная с 1860-го года швейные машинки «Зингер» успешно продавались и в России.

А в 1902 году в подмосковном Подольске был построен завод, на котором выпускались машины. Специально для российского потребителя логотип был заменен на «Зингеръ». Продукция выпускалась с надписью: «Поставщик Двора Его Императорского Величества», что для того времени было равносильно знаку высшего качества.

К 1914-му году ежегодно выпускалось около шестисот миллионов экземпляров. Реализовывались они через сеть фирменных магазинов, которых по всей стране было открыто примерно три тысячи, также была налажена поставка через почтовые службы.

После Октябрьской революции фабрика перешла под управление новой власти. После национализации швейные машинки, выпускались под маркой «Подольск». Сохранившие традиции качества, они пользовались популярностью еще много лет. А оригинальные «Зингер» оставались одним из самых популярных в СССР иностранных брендов.

После Октябрьской революции фабрика перешла под управление новой власти. После национализации швейные машинки, выпускались под маркой «Подольск». Сохранившие традиции качества, они пользовались популярностью еще много лет. А оригинальные «Зингер» оставались одним из самых популярных в СССР иностранных брендов.

Современные швейные машинки, конечно, существенно отличаются от тех первых вариантов. Да, и на смену ручному и ножному приводу уже давно пришел электрический. Это позволяет работать быстрее, да и функционал этих экземпляров значительно расширился.

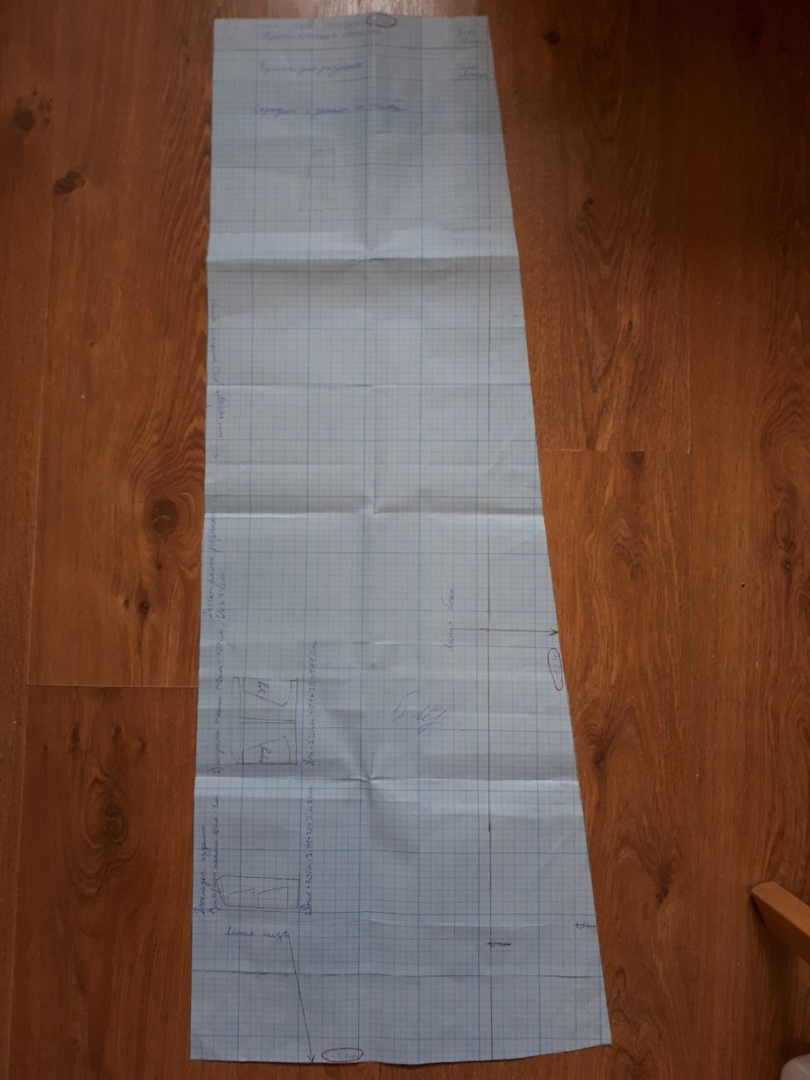

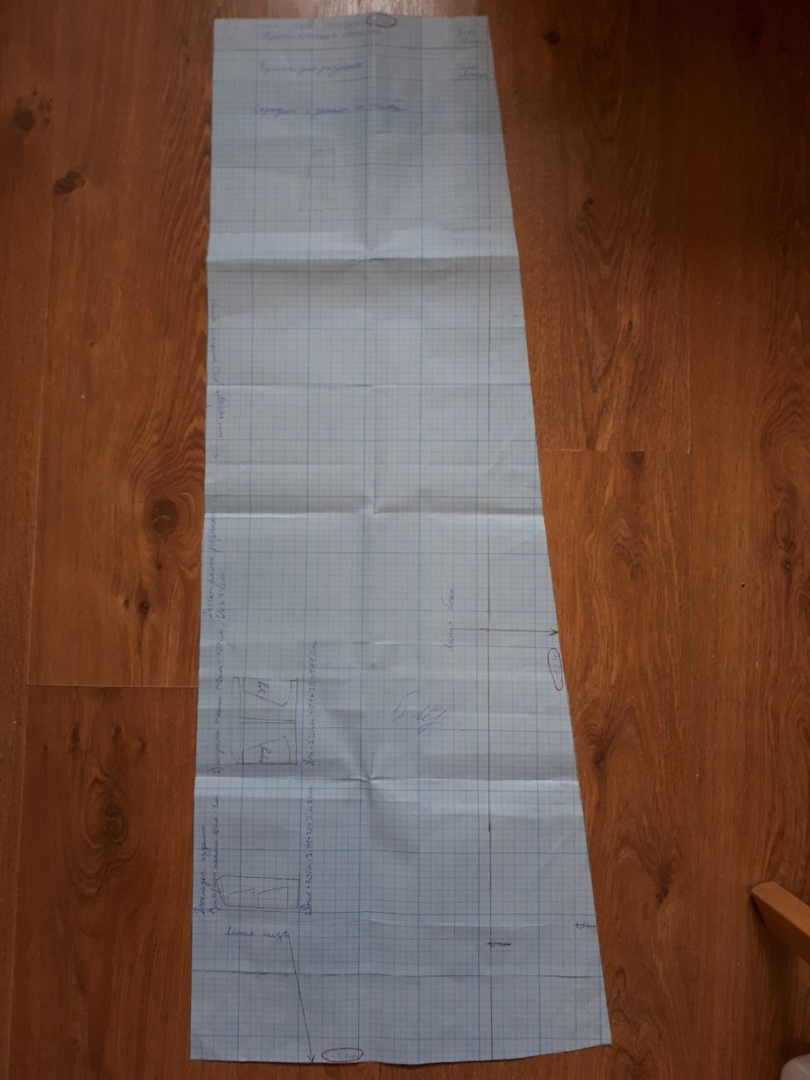

Построение чертежа изделия

Выкройка сарафана

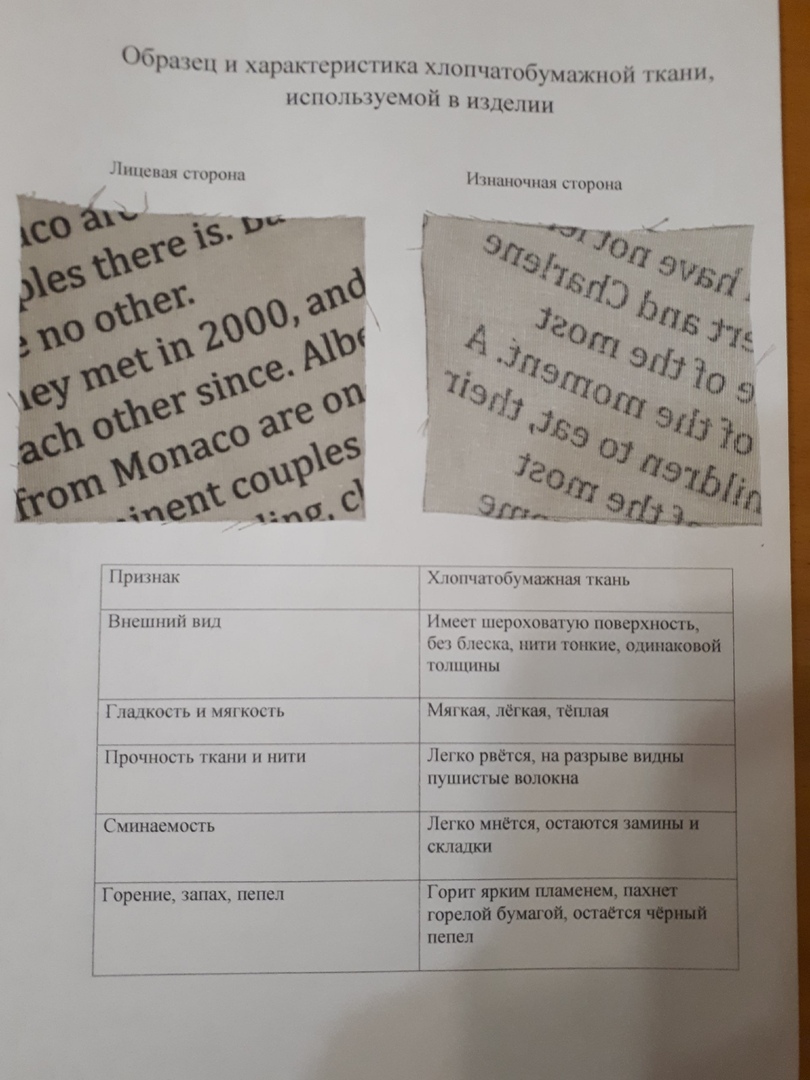

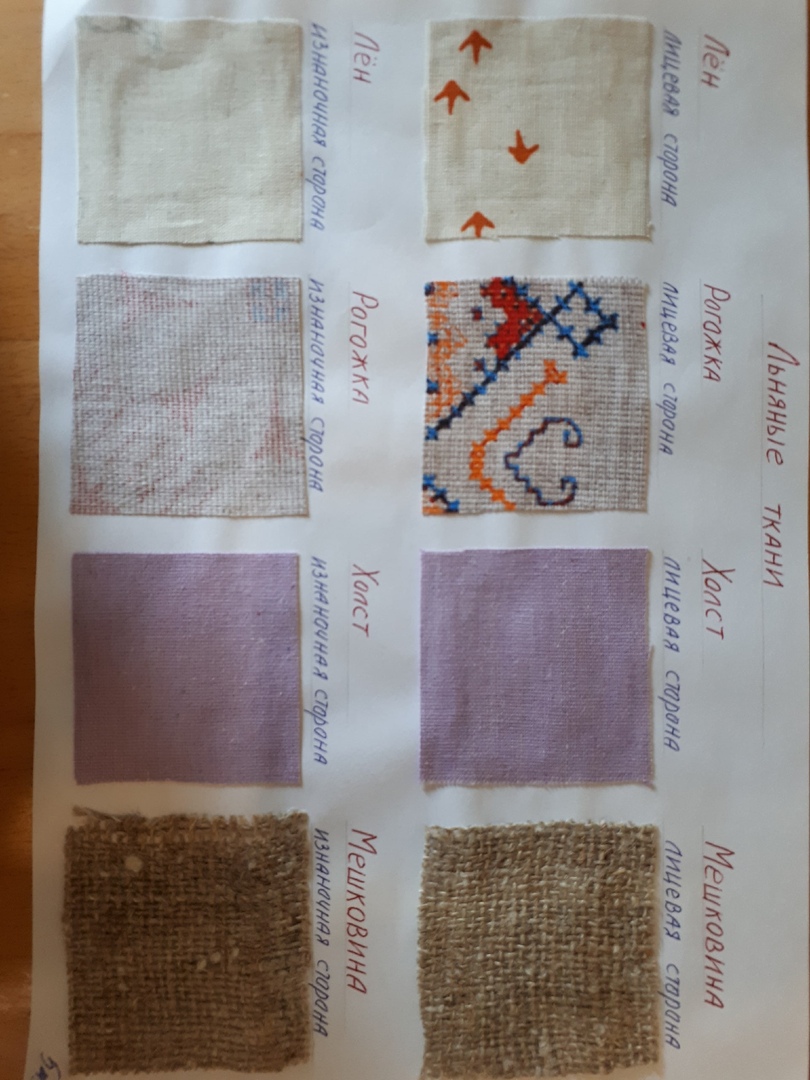

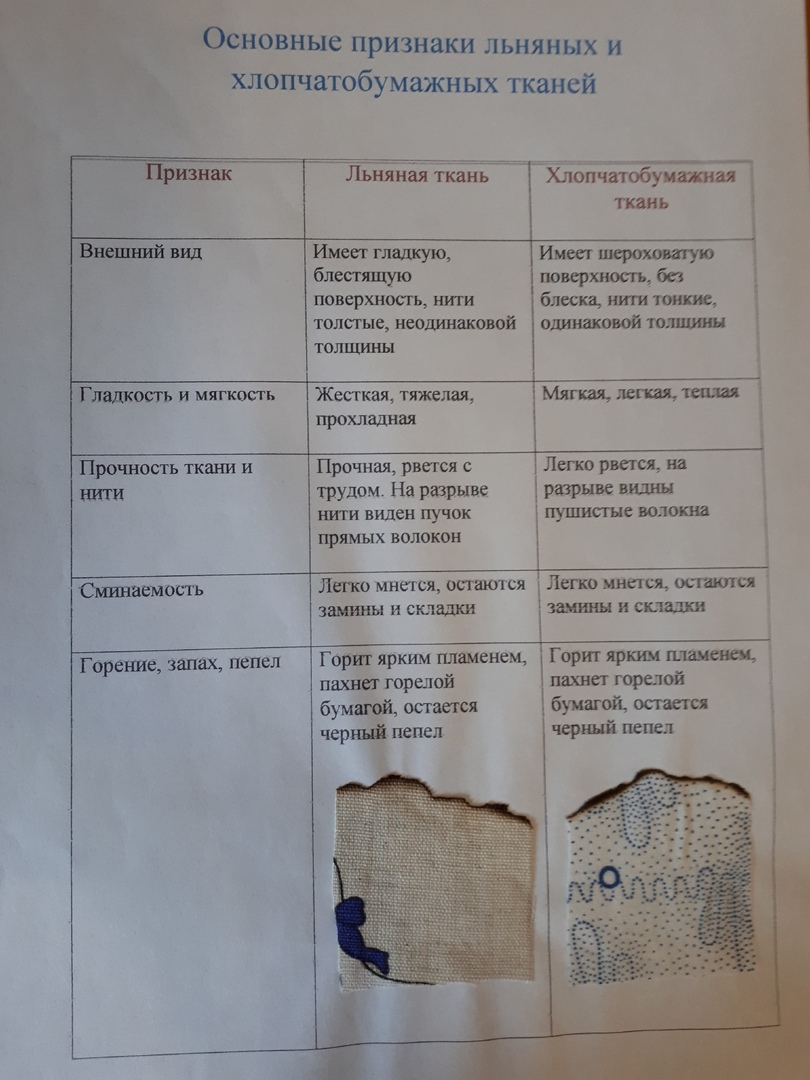

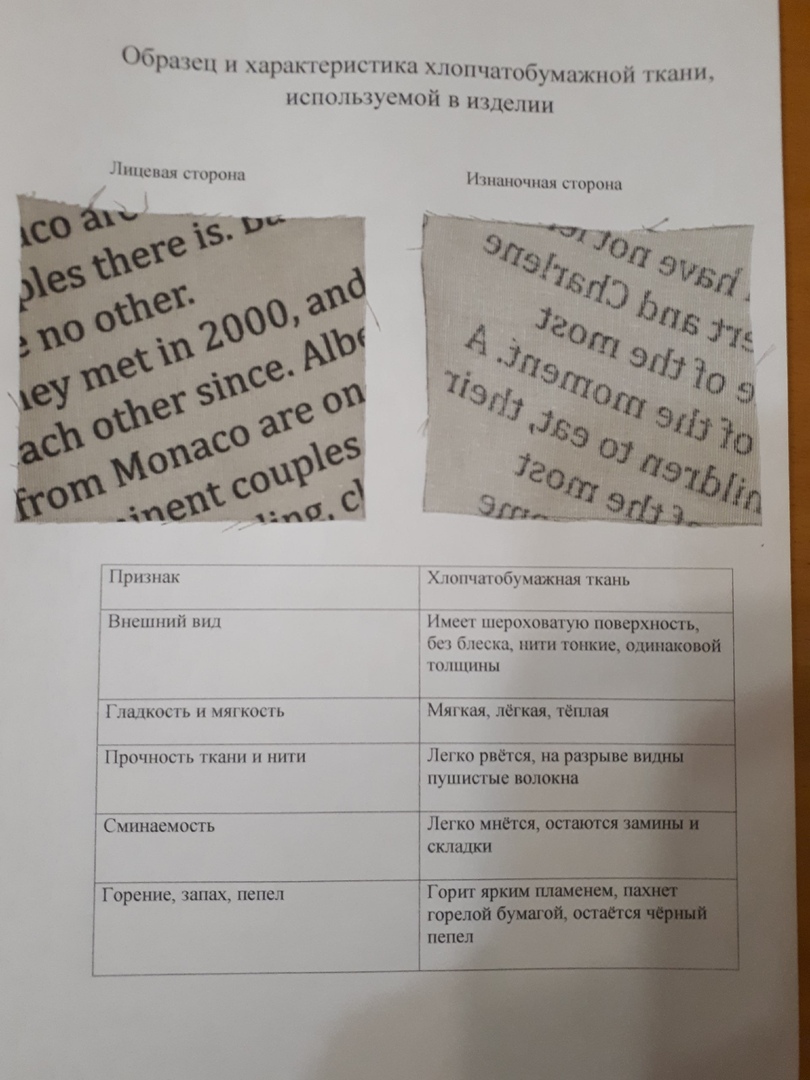

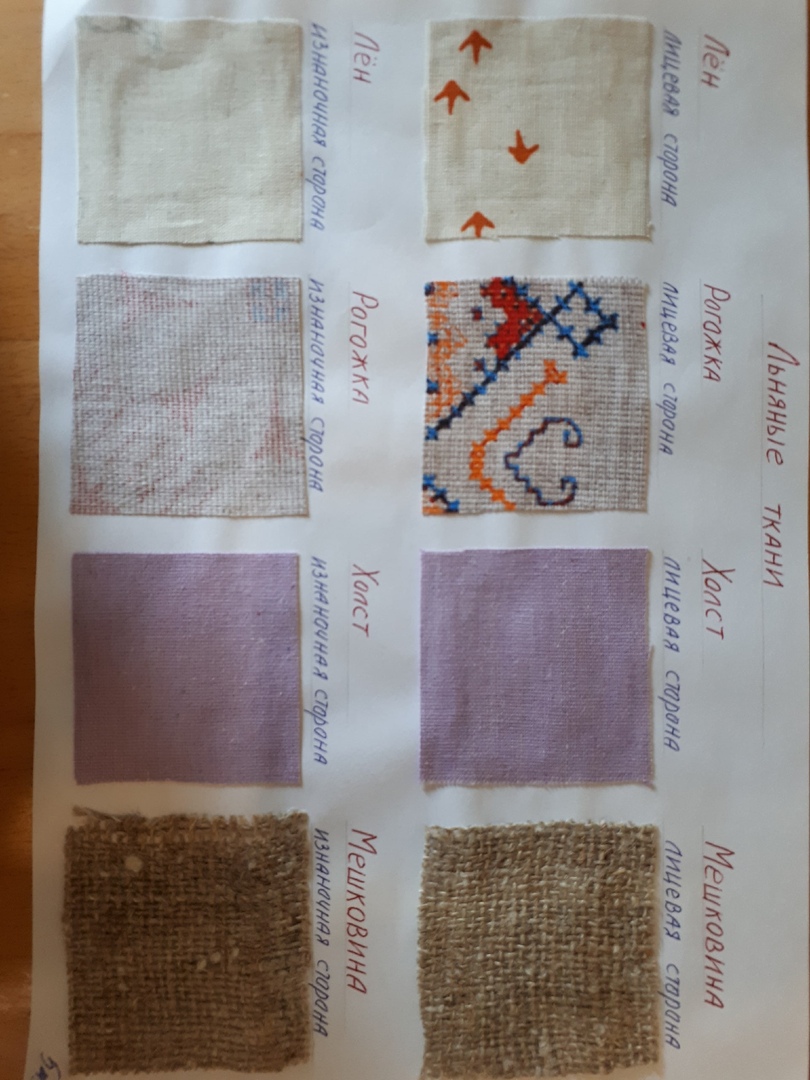

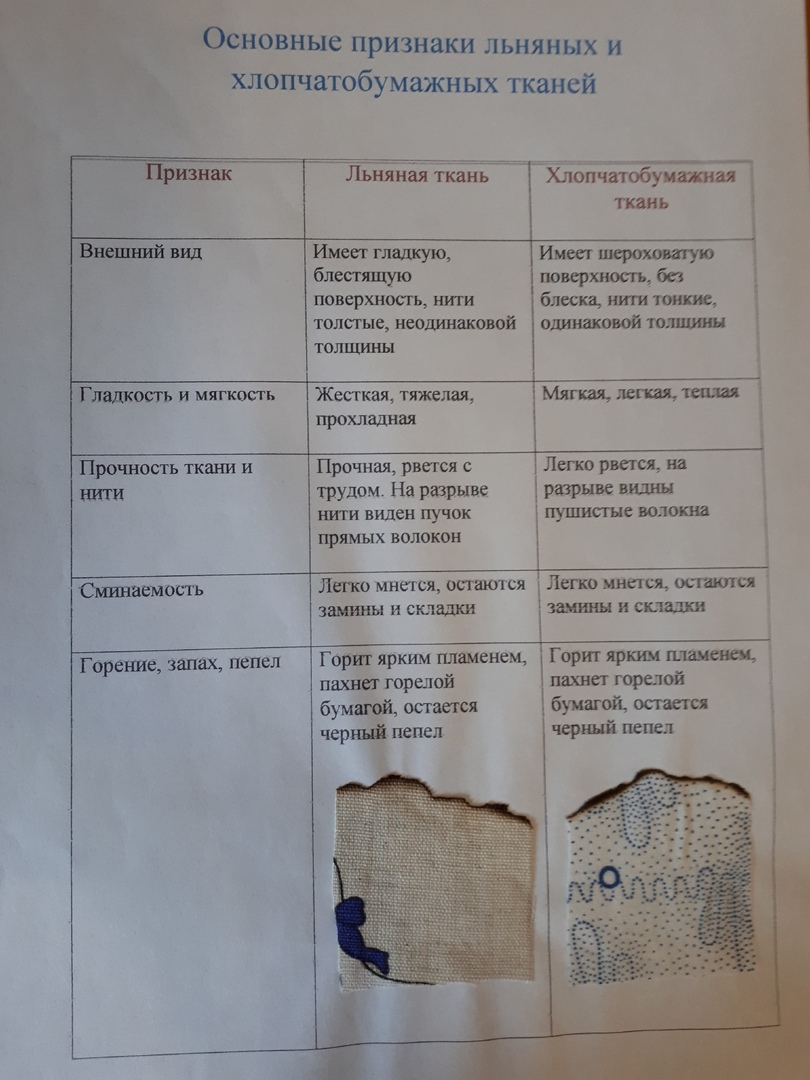

Коллекция тканей

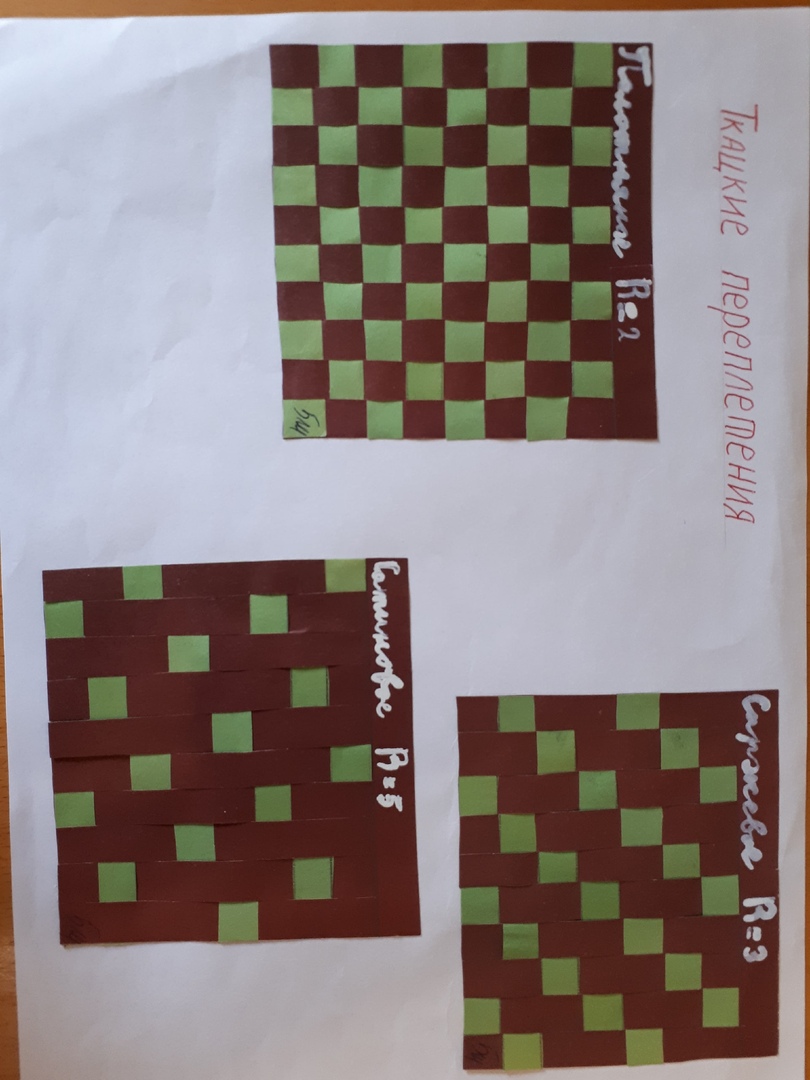

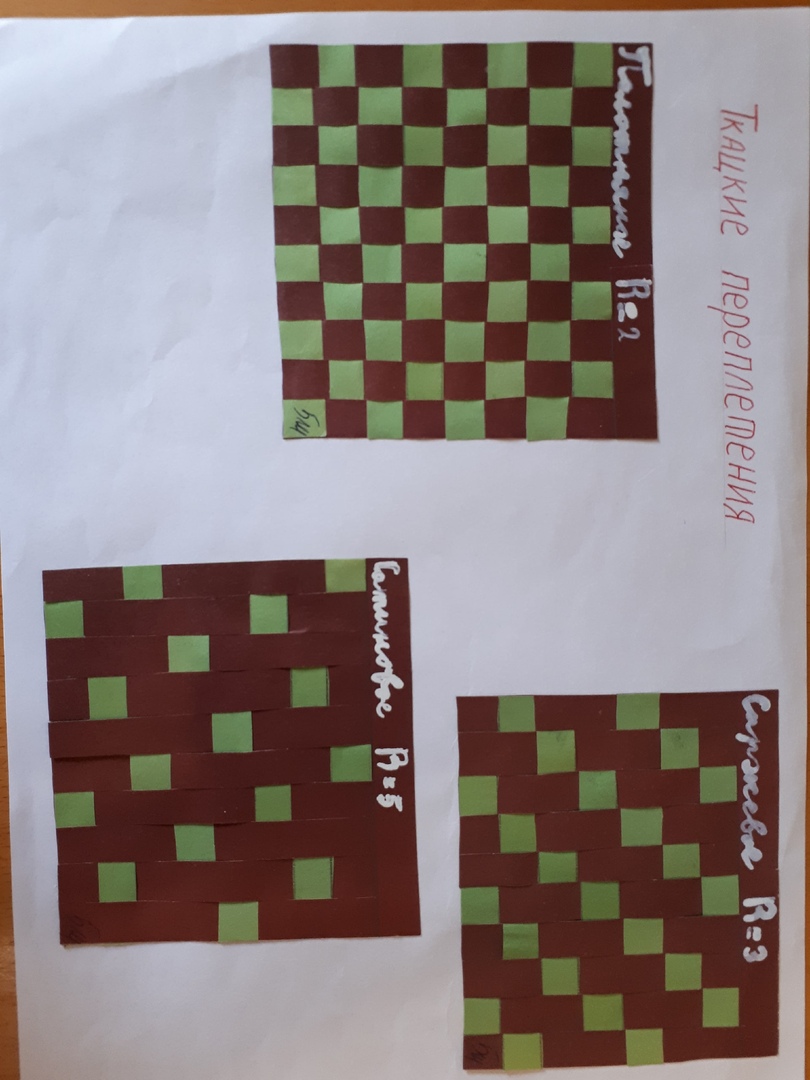

Ткацкие переплетения

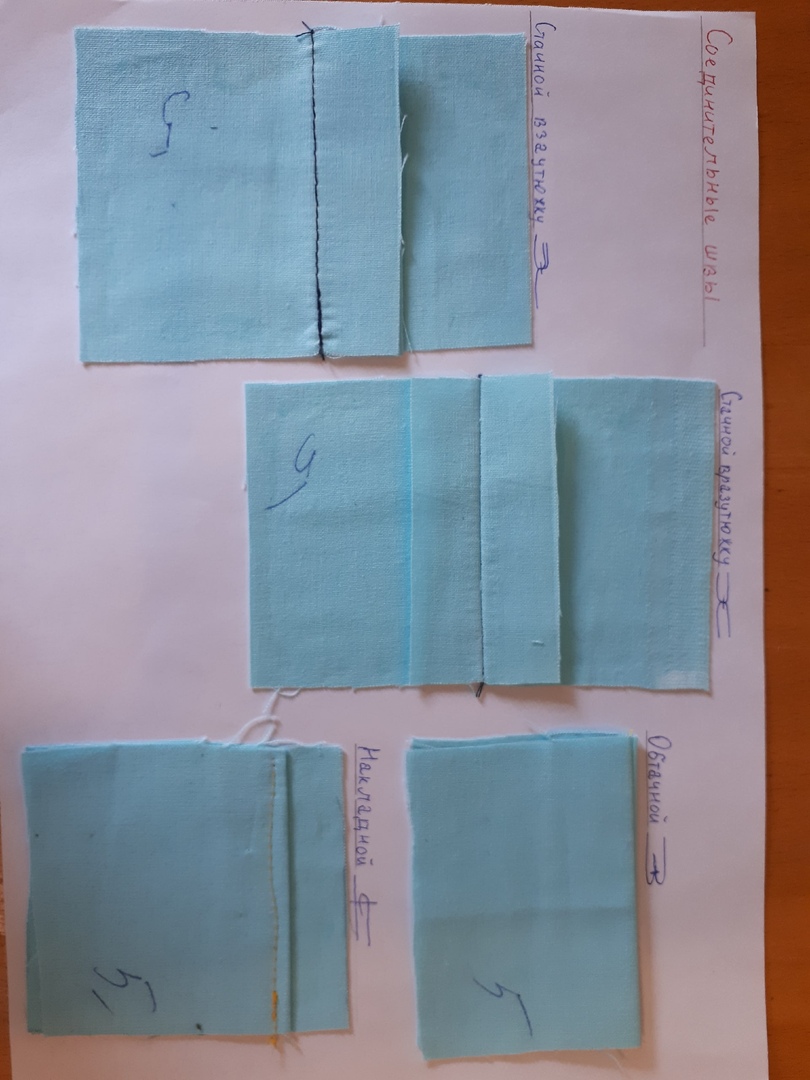

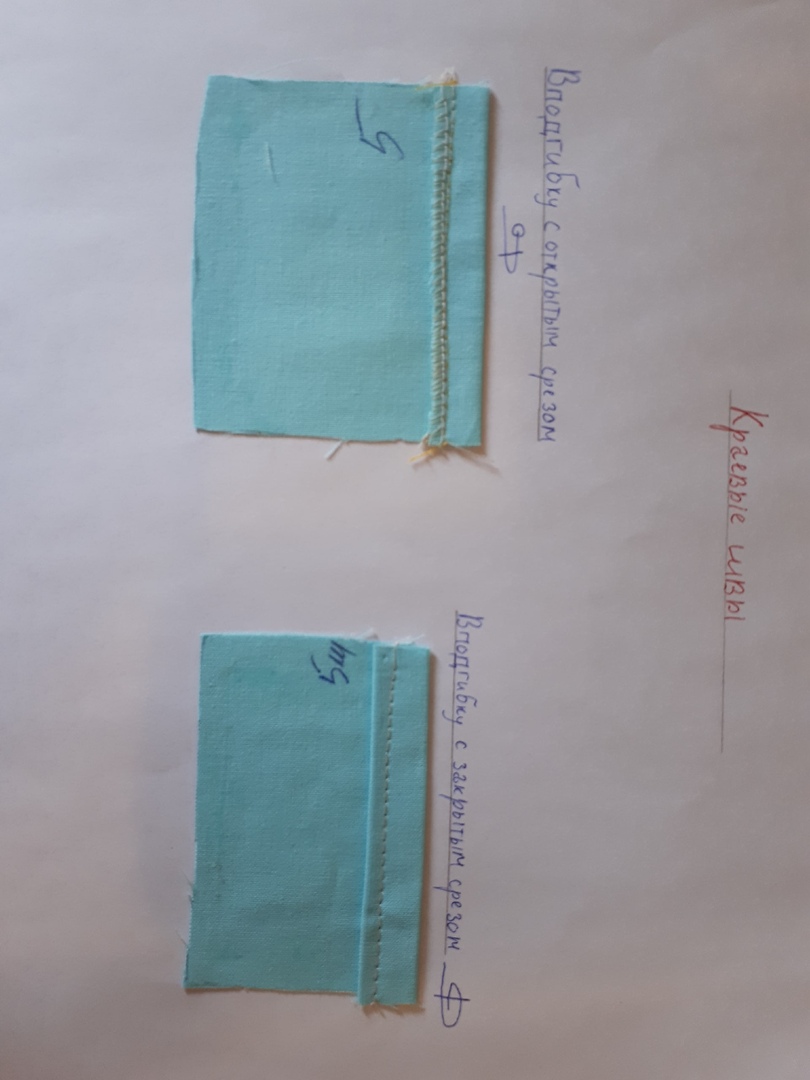

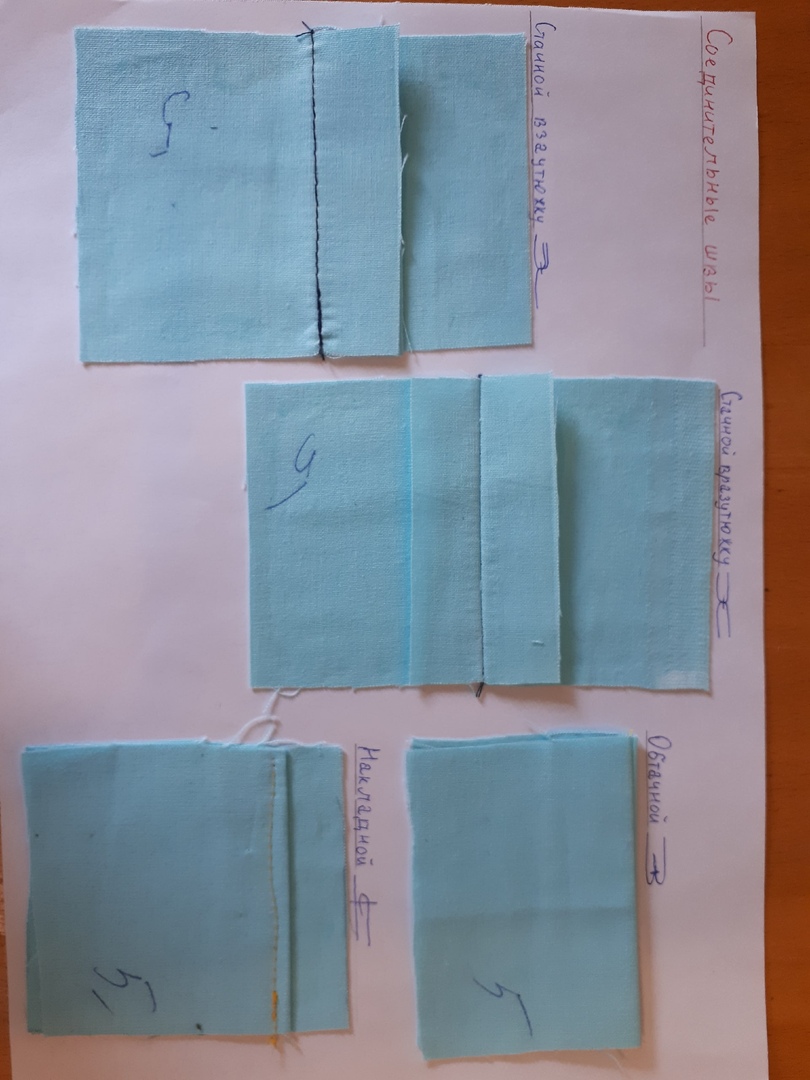

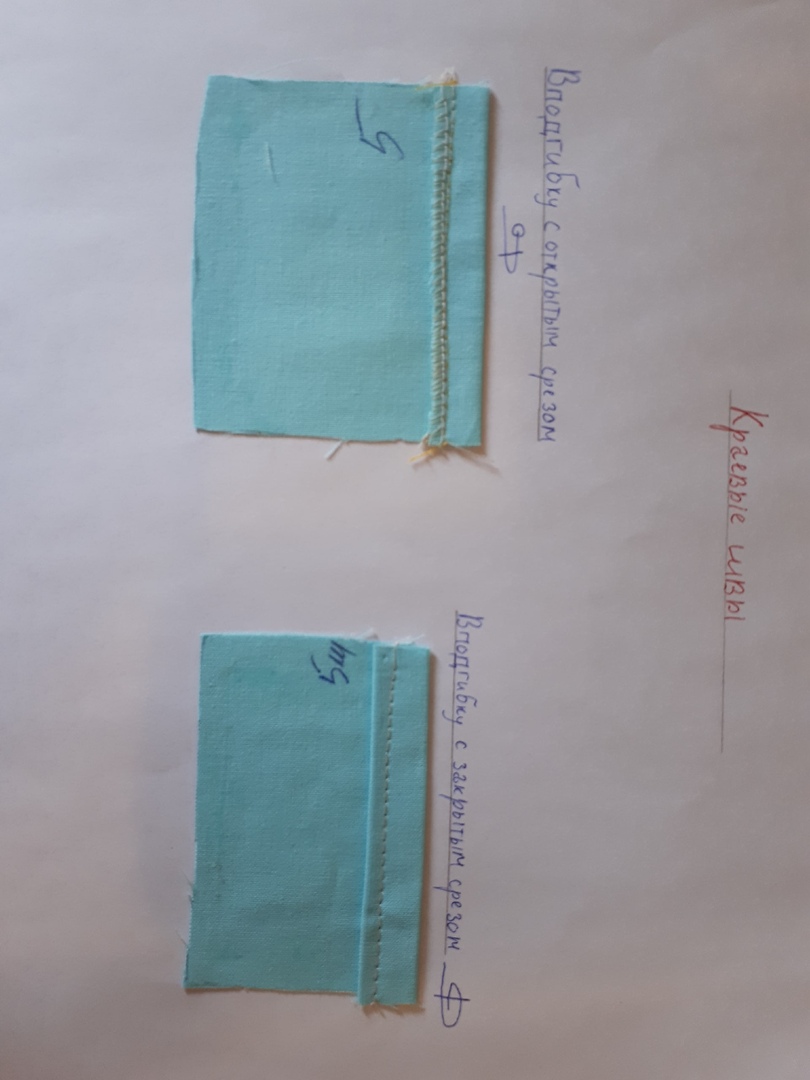

Машинные швы

разных губерниях совершенно иначе украшали повседневные и праздничные наряды. На юге часто использовались красные нити для очень плотной орнаментальной вышивки, в то время как в Орловской губернии, например, было распространено сочетание черной и красной нити для объемной вышивки.

разных губерниях совершенно иначе украшали повседневные и праздничные наряды. На юге часто использовались красные нити для очень плотной орнаментальной вышивки, в то время как в Орловской губернии, например, было распространено сочетание черной и красной нити для объемной вышивки.

ще одна разработка появилась в 1790 году. Ее автор Томас Сент использовал свое изобретение для пошива обуви. Механизм был снабжен ручным приводом, а заготовки для будущих сапог и башмаков перемещались относительно иглы вручную.

ще одна разработка появилась в 1790 году. Ее автор Томас Сент использовал свое изобретение для пошива обуви. Механизм был снабжен ручным приводом, а заготовки для будущих сапог и башмаков перемещались относительно иглы вручную.  1830 году французом Бартелеми Тимонье была создана более усовершенствованная швейная машина.

1830 году французом Бартелеми Тимонье была создана более усовершенствованная швейная машина.

о все машины имеют свой срок эксплуатации и рано или поздно выходят из строя. Поэтому наряду с большими предприятиями стали появляться и мастерские по ремонту этих самых машин и механизмов, в том числе и швейных машин. В одной из таких организаций и трудился инженером некто Исаак Зингер.

о все машины имеют свой срок эксплуатации и рано или поздно выходят из строя. Поэтому наряду с большими предприятиями стали появляться и мастерские по ремонту этих самых машин и механизмов, в том числе и швейных машин. В одной из таких организаций и трудился инженером некто Исаак Зингер.

ак он впервые продумал систему сменных механизмов. Дело в том, что ранее в случае поломки швейные машинки либо сдавались на металлолом, либо их нужно было нести в специальные ремонтные мастерские. Теперь же каждый владелец машинки мог приобрести необходимые запчасти и произвести ремонт самостоятельно.

ак он впервые продумал систему сменных механизмов. Дело в том, что ранее в случае поломки швейные машинки либо сдавались на металлолом, либо их нужно было нести в специальные ремонтные мастерские. Теперь же каждый владелец машинки мог приобрести необходимые запчасти и произвести ремонт самостоятельно.  еобходимо было придумать какой-нибудь рекламный ход, который бы стимулировал спрос. И вот тут-то в полной мере Зингер проявил недюжинный талант маркетолога. Он придумал, как убедить потребителей в том, что им нужен именно этот товар.

еобходимо было придумать какой-нибудь рекламный ход, который бы стимулировал спрос. И вот тут-то в полной мере Зингер проявил недюжинный талант маркетолога. Он придумал, как убедить потребителей в том, что им нужен именно этот товар.  чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, Зингера впервые осуществил массовую рекламную компанию. Одним из его нововведений было то, что он придумал размещать рекламу на программках спектаклей в театрах, а также на религиозных брошюрах.

чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, Зингера впервые осуществил массовую рекламную компанию. Одним из его нововведений было то, что он придумал размещать рекламу на программках спектаклей в театрах, а также на религиозных брошюрах.

го процветающее предприятие продолжало приносить доход его потомкам, даже после того, как к руководству компанией пришли другие люди.

го процветающее предприятие продолжало приносить доход его потомкам, даже после того, как к руководству компанией пришли другие люди.