СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Творческий проект "Знаменитые музыканты - земляки"

Проект учащегося 9 класса по предмету "Музыка". Проект носит краеведческую направленность.

Просмотр содержимого документа

«материал папки»

Знаменитые музыканты Ярославской области

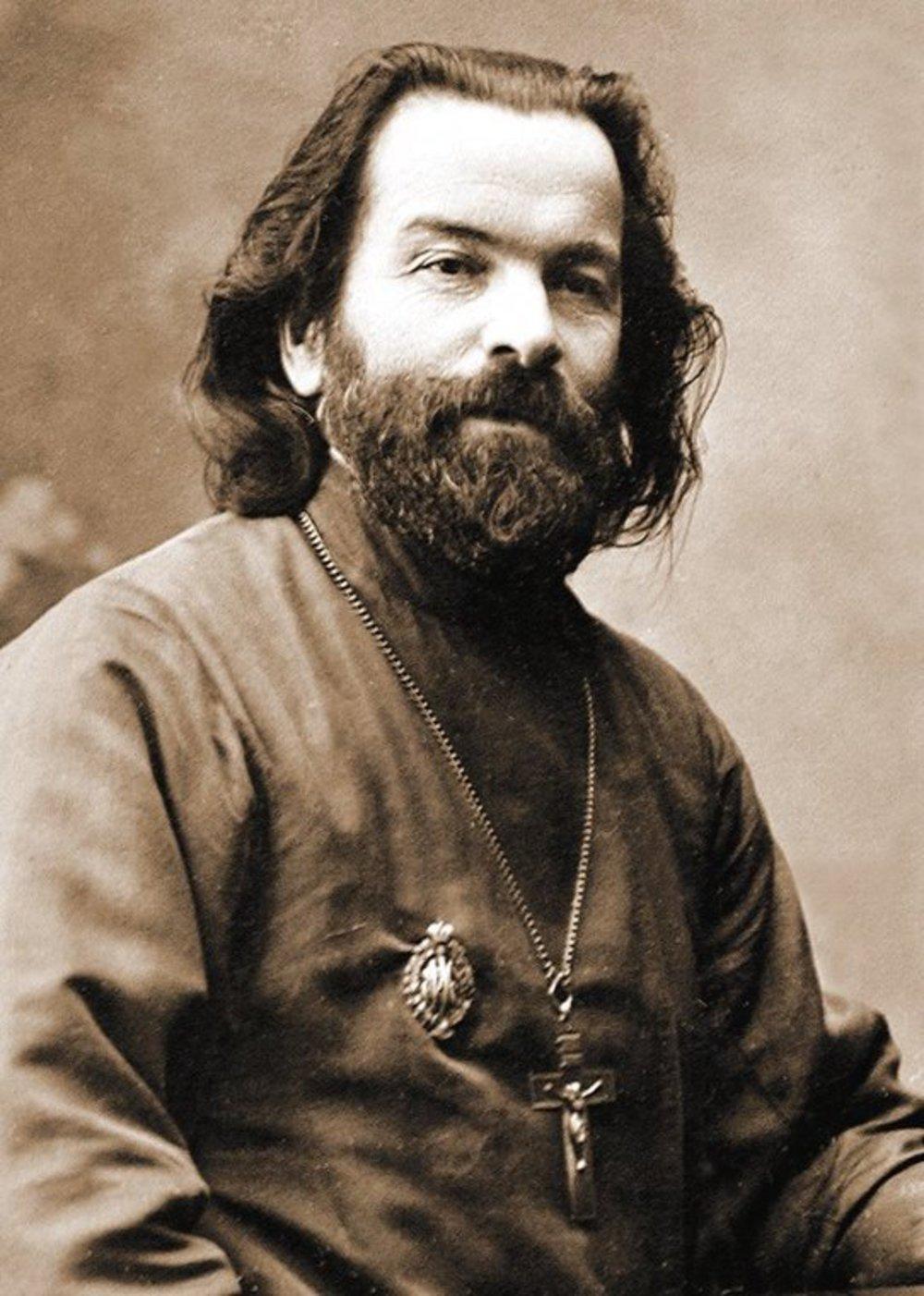

Василий Николаевич Зиновьев

(1874 – 1925)

Василий Зиновьев родился 15 января 1874 года в селе Спас-Подгорье

Ростовского уезда Ярославской губернии в семье диакона Н.В.Зиновьева. В раннем детстве лишился отца, вместе с матерью Евдокией Васильевной переехал в Ярославль, где поступил в Духовное училище. В первом классе училища его приняли в семинарский хор, затем он был назначен регентом семинарского хора. Досуг Зиновьев проводил за перепиской нот, это помогло ему постичь тонкости построения хоровых партитур. Тогда же он начал учиться игре на скрипке, фортепиано, фисгармонии. По окончании семинарии Зиновьева определили учителем церковного пения в Югский монастырь Ярославской епархии. 2 ноября 1895 архиепископ Ярославский Ионафан предложил ему место диакона в храме Ярославского кадетского корпуса. 21 декабря 1895 Зиновьев стал настоятелем Троицкого храма в Ярославле. Здесь он прослужил 30 лет.

21 августа 1906 Зиновьев был назначен регентом архиерейского хора, одновременно оставаясь настоятелем Троицкого храма. По воспоминаниям певчих регент он был исключительный. Именно в это время начался наиболее активный и плодотворный период в композиторской деятельности Зиновьева. Большинство музыкальных произведений композитора относятся к 1907−1913 г.г. Все сочинения печатались в московском издательстве Юргенсона и часто переиздавались. Песнопения композитора исполнялись лучшими хорами России. Кроме известного концерта «С нами Бог», широкое распространение получили — «Милость мира», «Великое славословие», «Душе моя», Великая ектения, «Разбойника благоразумного», «Ныне отпущаеши», «Хвалите Имя Господне», «От юности моя», «Видехом свет истинный», «Преславная днесь», «Искупил ны еси», песнопения из Божественной литургии (12 номеров), псалом 12-й «Доколе, Господи, забудеши мя». Почти половину творческого наследия его составляют песнопения на тексты тропарей и стихир. Зиновьев является также автором трех кантат: «Радуйся древний Ростов», «Кантаты на 600-летие явления Толгской иконы Богоматери (1314−1914)», «Русь Святая идет на войну». Тексты кантат написаны самим Зиновьевым.

Наряду с духовными произведениями, Зиновьев писал и светские, которые по смыслу и характеру часто перекликались с его церковными песнопениями: «Белеет парус одинокий», «Скажи мне, ветка Палестины», «По небу полуночи ангел летел», «Был у Христа-младенца сад» и др. Названные сочинения говорят о литературном вкусе и склонности Зиновьева к религиозной поэзии. Он сам часто писал стихи и сочинял к ним музыку. Его литературные произведения печатались в «Ярославских епархиальных ведомостях» и журнале «Приходская жизнь».

Во время первой мировой войны Зиновьев ушел добровольцем на фронт и служил полковым священником. В армии продолжал писать музыку. В 1915 он сочинил песню «Спите, орлы боевые», которая пользовалась в те годы большой популярностью. Вернувшись с фронта, Зиновьев организовал капеллу при Сретенской церкви г. Ярославля.

После 1917 Зиновьев был руководителем Ярославского студенческого хора. Это был последний коллектив композитора, с которым он выступал в театре им. Ф. Волкова, на заводах и фабриках, в Москве на Сельскохозяйственной выставке.

Тяжелое заболевание заставило Зиновьева осенью 1924 года уехать в Москву. Здесь он взял на себя управление хором в храме Преподобного Сергия Радонежского на Рогожской заставе. Вначале 1925 композитор ненадолго приезжал в Ярославль.

Зиновьев скончался в Москве, тело его было привезено в Ярославль. На Туговой горе недалеко от храма Параскевы Пятницы на месте погребения поставлен памятник. Надпись на плите гласит: «Священник Василий Николаевич Зиновьев, регент и композитор 1871−1925. От почитателей».

Зиновьев занимался исследованиями в области старинных церковных распевов, в частности большого знаменного распева, а также изучал особенности местного ярославского распева. Кроме того, как свидетельство огромной работы, проведенной Зиновьевым по изучению местным распевов, сохранилась книга «Всенощное бдение», где все номера гармонизированы с использованием ярославских традиций. В Ярославле в архиерейском хоре, отдавая должное Зиновьеву, по сей день поддерживается традиция исполнения догматиков именно в его гармонизации.

Огромное место в жизни Зиновьева занимала педагогическая работа. Он составил учебные пособия по сольфеджио и книгу «Практическое руководство для начинающего учителя-регента».

Незаурядный талант композитора Василия Зиновьева отмечали такие корифеи отечественной музыки, как А. Д. Кастальский, П. Г. Чесноков. Компетентная критика постоянно давала положительные отзывы о произведениях композитора. Мнение специалистов было единодушным: замечательный музыкант-самородок внес большой вклад в сокровищницу русской музыки.

Леонид Витальевич Собинов

(1872 – 1934)

Л.В.Собинов - выдающийся русский певец (лирический тенор). «Золотой тенор России», «Орфей русской музыки» - так называли Л.В.Собинова.

Родился в мещанско-купеческой семье. Мать — купеческая дочь Екатерина Федоровна, урожденная Чистова. Отец, Виталий Васильевич, как и дед Собинова, Василий Григорьевич, занимался развозом по волжским городам мучных товаров. Собиновы были выходцами из крестьян, первоначально дед был крепостным ярославского помещика Кокошкина, затем откупился на волю. Собиновы приобрели в Ярославле на Срубной улице (ныне ул. Собинова) небольшой двухэтажный дом. В семье Виталия Васильевича и Екатерины Федоровны было пятеро детей: три старших сына и две младших дочери.

Всех Собиновых отличала певческая одаренность. Екатерина Федоровна очень любила петь старинные крестьянские протяжные песни и городские романсы. Глубокие, красивые голоса были у деда и братьев Собиновых (младший из братьев, Сергей, впоследствии выступал под фамилией Собинов-Волгин). Уже в юные годы голос Леонида Собинова вызывает восхищение слушателей и признание профессионалов. В 1881 он поступает в Ярославскую мужскую гимназию, которую заканчивает в 1890 в числе первых учеников, с серебряной медалью. В том же году поступает на юридический факультет Московского государственного университета, где принимает участие в студенческом хоре.

Во время гастролей национального украинского театра М. Заньковецкой в Москве (1891) участвовал в спектакле «Сельская честь». Директор московского филармонического училища П. А. Шостаковский, послушав Собинова в опере П. Масканьи, пригласил молодого певца в училище, где он занимался у педагогов-вокалистов А. М. Додонова и А.А. Сантагано-Горчаковой. Зимой 1893−1894 г.г по инициативе Шостаковского в Москве была организована Итальянская опера, Собинов исполнил партию Арлекина в «Паяцах» Леонковалло в итальянской оперной труппе, этот успех был первой творческой радостью начинающего певца.

В 1894 Собинов окончил Московский университет и был назначен в качестве помощника присяжного поверенного к адвокату Ф. Н. Плевако. Адвокатскую, юридическую деятельность Собинов сочетал с певческой практикой. Так продолжалось до 1899 года, когда певец окончательно выбрал и определил свое призвание и назначение. В 1897 Собинов с большим успехом дебютирует на сцене Большого театра в партии Синодала. Первые же сезоны в Большом театре приносят ему небывалый успех. Он становится ведущим солистом, к нему переходят все основные партии из репертуара лирического тенора в русских и западно-европейских операх. Выступления Собинова в партиях Ленского, Фауста, Князя («Русалка» Даргомыжского), Берендея («Снегурочка» Римского-Корсакова), Самозванца, Ромео, Вертера, Владимира Игоревича и др. приносят ему мировую славу.

С триумфом проходят зарубежные гастроли Собинова в 1904−1906 г.г. (Милан, Ла Скала, Монте-Карло, Мадрид). В 1909 году он пел на сценах Лондона, Берлина, Парижа. Русская и зарубежная музыкальная критика единодушно пишет о пленительном голосе неповторимого «лучистого» тембра, о редчайшем сочетании актерской одаренности, пластической свободы, душевной грации и искусства бельканто. Создавая новые образы в опере, Собинов не ограничивался работой над вокально-сценической подготовкой партии. Он основательно и тщательно продумывал характер и особенности поведения своих героев, всегда обращаясь к первоисточникам. Его можно было часто видеть в магазинах антикваров, у букинистов, он разыскивал рисунки костюмов, гравюры, старинные ткани. Собинов тонко понимал поэзию и изобразительные искусства — живопись, скульптуру, архитектуру.

Партия Ленского стала классическим образцом для многих поколений русских певцов. Новую интерпретацию одной из лучших своих партий — Лоэнгрина — Собинов выдвигает в одноименной опере Вагнера (премьера в Москве 1923). Предшественники Собинова в этой роли акцентировали военный пыл, победный дух героя, блеск его доспехов и рыцарских лат. Лоэнгрин Собинов был поэтическим рыцарем, отважно востающим на защиту невинно оклеветанной души. Его рыцарь побеждал противника, но великодушно сохранял ему жизнь. Особенно сильно звучала тема защитника невинных в первые революционные годы.

В 1917−1918 г.г. Собинов был первым выборным директором Большого театра и способствовал его сохранению и выживанию, затем снова с 1921года возглавлял театр.

Трагически сложилась после революции жизнь его сыновей. Оба воевали в белой армии. В 1920 году Юрий погиб в Крыму, а Борис вместе с войсками генерала Врангеля уехал из России.

На рубеже 20−30-х гг. Собинова редко выпускали на гастроли за границу. В декабре 1930 года он дает концерты в Париже, выступая там вместе с сыном Борисом. В феврале 1931 года — концерты в Берлине. 27 июня 1927 года Собинов дает концерт в Ярославле, в театре имени Ф. Г. Волкова. Затем начинается гастрольное турне по стране — Архангельск, Вологда, Челябинск, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Улан-Удэ, Владивосток.

Весной 1933 года в Большом театре состоялось чествование народного артиста республики Собинова в связи с 35-летием сценической деятельности. Выступавшие отмечали глубину его человеческого обаяния, энергию музыкально-общественного деятеля. В 1934 был заместителем руководителя художественной частью Оперной студии К. С. Станиславского. Константин Сергеевич Станиславский писал Собинову: «Сама судьба хочет, чтобы мы опять встретились с Вами… Мы с Вами отлично поймем друг друга и поладим… Мы очень нуждаемся в таком мастере своего искусства, как Вы».

В 1934 году Собинов возвращался на родину из Италии, где проходил курс лечения. Проездом остановился в Риге, где и настиг его сердечный удар. Борис приехал в Ригу попрощаться с отцом, но на похороны в Москву ехать не решился. На родину он попал в 1945 году и не по своей воле. После разгрома гитлеровской Германии Борис оказался в американской зоне оккупации. Однажды его пригласили выступить перед бойцами Красной армии. Это оказалась ловушка: Бориса арестовали, привезли в СССР и отправили в лагерь. Вышел он ровно через десять лет смертельно больным и в 1957 умер.

Имя Леонида Витальевича Собинова присвоено Саратовской консерватории, Ярославскому музыкальному училищу, концертному залу Ярославской областной филармонии, улице (бывш. Срубной, где когда-то жили Собиновы), где находится его Дом-музей, одному из новейших волжских теплоходов. На могиле Собинова установлен памятник (1941) работы извстного скульптора В. И. Мухиной. На надгробье — распростертый белоснежный лебедь, символ светлого облика замечательного русского певца. В Ярославле памятник Собинову работы скульптора Елены Пасхиной установлен у входа в концертный зал филармонии.

Городовская

Вера Николаевна

(1919 – 1999)

Вера Николаевна Городовская родилась 20 января 1919 г. в Ростове Великом Ярославской области. Ее отец Николай Леонидович Смирнов был регентом Ростовского Собора, а мать - Наталья Павловна - домохозяйкой. Мама пела в хоре, которым руководил Николай Леонидович. Можно сказать, что Вера росла под музыкальное сопровождение. Уроки музыки для Веры начались с семи лет. Особенную роль в жизни девочки сыграла преподавательница игры на фортепиано Е.И.Пахарнаева. В доме Пахарнаевых постоянно устраивались концерты, именно в этом доме юная Вера поняла, что значит в ее жизни музыка.

В 1926 г. Вера поступает в Ростовскую городскую музыкальную школу, затем, в 1934 г. ее принимают в Музыкальный техникум г.Ярославля и зачисляют в класс выпускницы Петербургской консерватории А.Д.Львовой, талантливой пианистки. Одновременно с занятиями Вера работает концертмейстером в том же техникуме, в классе народных инструментов, который вел Е.М. Стомпелев.

Как-то после занятий Стомпелев предложил девушке зайти на репетицию руководимого им Ярославского оркестра народных инструментов. Придя на репетицию, Вера Николаевна впервые увидела невиданный доселе инструмент - клавишные гусли. Взяв немного аккордов, Стомпелев предложил Вере Городовской сделать то же самое. Спросил: "Нравится?" - она ответила: "Очень!". "Тогда приходи нынче вечером, будешь игрывать в концерте". Этот день определил всю дальнейшую судьбу Веры Николаевны Городовской, с тех пор посвятившей себя этому чудному, волшебному, сказочному инструменту.

Начались занятия Городовской на клавишных гуслях и игра в оркестре. Закончив музыкальное училище, Вера Николаевна поступила в Московскую консерваторию на фортепианный факультет, в класс профессора С.Е. Фейнберга. Она с огромным удовольствием занимается в консерватории, но любовь к гуслям не оставляет её. В 1939 году Веру Городовскую принимают гусляршей в Государственный русский народный оркестр СССР. В годы войны Вера Городовская продолжает трудиться в Москве, оставшись единственной гуслисткой в коллективе. Оркестр часто выступает по радио.

В 1942 году из осажденного Ленинграда в Москву привезли музыкальные инструменты из знаменитого андреевского оркестра. Среди них были щипковые гусли работы мастера А.И. Гергенса. Николай Петрович Осипов, художественный руководитель Государственного народного оркестра предложил Вере научиться играть на этом старинном инструменте. "Щипковые гусли - инструмент весьма сложный, обладающий богатейшими мелодическими и гармоническими возможностями, - рассказывала Вера Николаевна, - а школы игры на нем нет. Вначале я даже не знала, с какой, буквально, стороны к ним подступиться. Садиться ли со стороны басовых струн, или с той, где расположены струны верхнего регистра? Чтобы освоить этот прекрасный инструмент, пришлось очень много потрудиться".

Оркестровые партии пришлось писать Вере Николаевне самой, потому что ни один композитор не знал такого инструмента. Она начала писать небольшие пьесы и выступать с сольными номерами. Именно к щипковым гуслям относится дебют Веры Городовской как композитора.

В 1946 году в одном из концертов оркестра русских народных инструментов прозвучала виртуозная, красочная обработка песни "Ходила младёшенька" для гуслей с оркестром. Это был первый композиторский опыт Веры Городовской. За долгие годы своей творческой деятельности как композитор В.Н.Городовская создала бессчетные сочинения и обработки для оркестра. Среди них: "Выйду на улицу", "Камушка", "Кубанская рапсодия", "Москва моя", "Молодежная увертюра", "Памяти Есенина", "На улице дождик", "Не слышно шума городского", "Русская тройка", "Плескач", "Русская зима", "Русский вальс", "Ромалеска", "Степь да степь кругом", увертюры на астраханские и тамбовские темы, фантазии на темы песен Л.А.Руслановой, Т.Хренникова, "Хоровод", "Частушки", "Черемшина". В этих сочинениях привлекают задушевность и светлая праздничность, напевность и пульсирующий ритм, затейливость мелодического развития и блестящее использование технических возможностей инструментов.

Удивительной находкой стало и объединение клавишных и щипковых гуслей. В дуэте объединились Вера Городовская и Заслуженная артистка РСФСР Олимпиада Павловна Никитина. Две гуслистки играли русскую народную песню "Не брани меня, родная", "Жаворонка" Глинки, "Желание" Шопена и другие произведения. Позднее специально для этого дуэта композиторы начали сочинять свои произведения: А. Муравлев написал "Былину", А. Холминов сделал ряд обработок народных песен, П. Барчунов сочинил трехчастный Концерт для дуэта гуслей с оркестром.

В 1969 году В.Н.Городовской было присвоено звание Народной артистки России. С 1984 г. ее композиторская деятельность отмечалась премиями на трех Всероссийских конкурсах патриотической музыки и на конкурсе на приз им.Будашкина (1989 г.). В канун 80-летнего юбилея вышла в свет её книжка "Школа игры на клавишных и щипковых гуслях", обобщившая навык работы выдающегося композитора и музыканта.

Вера Николаевна Городовская за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны награждена медалями "За оборону Москвы" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Она - кавалер орденов "Дружба народов" и "За заслуги перед Отечеством IV степени".

В настоящее время Школа Искусств в городе Ростове Великом ждет присвоения ей имени знаменитой землячки.

Вениамин Ефимович

Баснер

(1925 – 1996)

Родился Вениам Баснери в семье, эвакуированной в начале Первой мировой войны из Двинска. Отец Ефим Семёнович Баснер (1899—1965) работал на обувной фабрике «Североход», мать Роза Григорьевна Гредитор (1906—1977) была домохозяйкой. У Вени были два младших брата — Герман и Марк. В детстве большое влияние на Баснера оказал его дед, Хирш Яковлевич Гредитор, портной по профессии, знавший большое количество еврейских народных песен. Веня обучался игре на скрипке в детской музыкальной школе №1 в Ярославле. Одним из первых крупных музыкальных впечатлений в жизни юного Баснера стало исполнение в Ярославле в 1938 году Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича.

По окончании Ярославского музыкального училища в 1942 году Баснер был приглашён в Ярославскую филармонию в качестве солиста, но уже через год был призван в армию, где служил в военном оркестре аранжировщиком, а также ремонтировал музыкальные инструменты.

В 1944 году Баснера демобилизовали, и он поступил в Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу скрипки и композиции. Окончив консерваторию в 1949 году, он начал выступать как солист и оркестровый музыкант.

В 1955 году В.Баснер стал членом Ленинградского отделения Союза композиторов СССР и возглавил в нём комиссию по работе с молодёжью. В последующие годы композитор много сочинял.

Наибольшую известность ему принесли его оперетты, военные песни и киномузыка (в том числе «С чего начинается Родина» из к/ф «Щит и меч», «На безымянной высоте», «От разлуки до разлуки» из к/ф «Тишина», «Берёзовый сок» из к/ф «Мировой парень», «Целую ночь соловей нам насвистывал» из к/ф «Дни Турбиных», «Песня о рыжем щенке» из к/ф «Учитель пения», «Это было недавно, это было давно» из к/ф «Друзья и годы», «На всю оставшуюся жизнь» из одноимённого к/ф). Всего он написал музыку более чем к ста кинофильмам. Баснер также является автором ряда статей в музыкальных журналах СССР.

Большое влияние на творчество Баснера оказала его многолетняя дружба с Дмитрием Шостаковичем. Шостакович хорошо отзывался о сочинениях Баснера, помогал продвигать их на сцену. Как и Шостакович, Баснер высоко ценил музыку Густава Малера (чьё влияние также заметно в музыке композитора) и еврейский музыкальный фольклор.

В 1994 году Баснер смог осуществить свою давнюю мечту – открыть в Петербурге еврейский театр «Симха» («Радость»), и на первом представлении мюзикла «Еврейское счастье» сам исполнил партию скрипки.

В. Е. Баснер умер 3 сентября 1996 года в посёлке Репино под Санкт-Петербургом. Похоронен на Комаровском кладбище.

В Ярославле на доме, где родился и жил в детстве Вениамин Баснер (ул. Республиканская, 47), в 2003 году установлена мемориальная доска

Альбина Хрипкова

Альбина Хрипкова - певица (сопрано), солистка Ярославской филармонии.

Родилась в Ярославле, окончила Ярославское музыкальное училище им. Л. В. Собинова, факультет музыки РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, 1999, класс преп. Каленик Д.В.), ассистентуру-стажировку РАМ им. Гнесиных (2005 год, класс доцента Оболенской Е.Б.).

Профессиональная карьера А. Хрипковой началась в 1997 г. в Санкт-Петербургском музыкально-драматическом театре «Премьера» и Санкт-Петербургском Государственном театре музыкальной комедии. Во время учебы в Санкт-Петербурге Альбина Хрипкова была постоянной участницей абонементных концертов Санкт-Петербургской филармонии.

С 2000 года является ведущей солисткой Ярославской государственной филармонии.

Певица выступала с Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром, академическим симфоническим оркестром Нижегородской филармонии, Рязанским Губернаторским симфоническим оркестром, Национальным оркестром русских народных инструментов им. Н. Осипова, муниципальным оркестром русских народных инструментов «Струны Руси», Ярославским муниципальным духовым оркестром, Патриаршим хором Московского Данилова монастыря, Государственным струнным квартетом им. Глинки, ансамблями «Барокко», «Скоморошина», «Серпантин», Государственным ансамблем песни и танца Республики Коми и многими другими.

В 2003 году Альбина Хрипкова получила I премию на Международном конкурсе исполнителей русского романса им. И. Юрьевой в Эстонии. В 2004 году была удостоена II премии на Четвертом Всероссийском конкурсе исполнителей русского романса в Центральном Федеральном округе. В 2007 году Альбина стала единственной от Ярославской области, кто получил престижную награду — премию Центрального федерального округа «За достижения в области литературы и искусства». В 2008 году А. Хрипкова стала лауреатом международного конкурса оперных певцов имени Б. Штоколова, а также обладательницей специального приза на международном конкурсе оперных певцов в Италии, г. Алькамо.

Певица принимала участие в ряде оперных проектов Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, таких как «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Телефон» Менотти, «Иоланта», «Евгений Онегин» Чайковского, «Демон» Рубинштейна и др.

В 2008—2009 гг. Альбина Хрипкова участвовала в международном театральном проекте — мюзикле Д. Пэшли «Spin» (Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Г. Волкова, Ярославль), в котором она исполнила главную партию. В 2010 г. участвовала в мастер-классе всемирно известного тенора Жауме Арагаля (Испания). В 2013—2014 гг. стажировалась в Италии у маэстро Симоне Марциале.

В 2015 г. состоялись гастроли А. Хрипковой в Бельгии и Франции. Певице была вручена благодарность посольства РФ во Франции за многолетний творческий вклад в развитие российско-французских культурных связей и продвижение российской культуры во Франции, а также памятный трофей в честь 20-летия международной карьеры. Альбина получила памятную медаль от мэра г. Бордо Алана Жупэ и памятный знак от всего региона Аквитании от мэра г. Пессак.

31 мая 2016 г. состоялись выступления А. Хрипковой в рамках музыкального фестиваля имени Ирины Архиповой, а также на юбилейном вечере Народного артиста СССР В. Пьявко в театре «Геликон-опера». В ноябре 2016 г. исполнила партию Лизы в опере Чайковского «Пиковая дама» на сцене Екатеринбургского Государственного Академического театра оперы и балета (дирижер М. Грановский).

Певица ведет активную концертную деятельность, выступала с концертами в Германии, Италии, Испании, Франции, Швеции, Сербии, Португалии, Финляндии, Вьетнаме, Узбекистане, Кабардино-Балкарии, Москве, СанктПетербурге, Твери, Вологде, Череповце, Нижнем Новгороде, Сыктывкаре, Иваново, Костроме, во всех городах Ярославской области.

Альбина Хрипкова записала четыре сольных альбома.

С 2005 по 2013 г. преподавала вокал и историю вокального искусства в ярославском музыкальном училище.

Премии и награды:

Международный конкурс исполнителей русского романса им. И. Юрьевой(Эстония, 2003, I премия).

Всероссийский конкурс русского романса (г. Владимир, 2003, II премия).

Премия ЦФО «За достижения в области музыкального искусства» (2007).

Международный конкурс оперных певцов им. Б. Штоколова (2008, II премия).

Международный конкурс оперных певцов Amici della Musica (Сицилия, Алкамо, 2010, премия Академии музыки F.I.D.A. di Alcamo).

Благодарность Губернатора Ярославской области (2012).

Почетная грамота Губернатора Ярославской области (2013).

Благодарность посольства РФ во Франции за многолетний творческий вклад в развитие российско-французских культурных связей и продвижение российской культуры во Франции (2015 год).

Общественная награда «Почетный деятель искусств России», учрежденная Правлением межрегиональной общественной организации «Гражданское общество» (2016год).

Сергей Александрович Мальцев

Сергей Александрович Мальцев – преподаватель Ростовского педагогического колледжа, музыкант, композитор, звонарь, руководитель ансамбля звонарей, возродившего в 1987 году знаменитые ростовские звоны, руководитель ансамбля русской духовной музыки «Доместик». Автор ряда научных и популярных публикаций на колокольную тематику.

Лауреат Премии в области культуры за книгу «Школа звонаря: На основе исторических звонов Ростова Великого».

Им написано много песен для детей. Песни «Детство», «Одинокий гном», «Собачкины огорчения» мы разучивали на уроках музыки.

Просмотр содержимого документа

«проект Егоров И.»

муниципальное общеобразовательное учреждение

Шурскольская средняя общеобразовательная школа

«Знаменитые музыканты-земляки»

проект по учебному предмету «Музыка»

Автор:

Егоров Илья

учащийся 9 «Б» класса

Руководитель:

Зубакова Елена Александровна

учитель музыки

Шурскол, 2019

Содержание

1.Введение…………………………………………………………………...3

2.Музыканты – земляки

2.1.Вениамин Баснер………………………………………………………..4

2.2.Василий Зиновьев……………………………………………………….5

2.3.Леонид Собинов…………………………………………………………8

2.4.Вера Николаевна Городовская…………………………………………11

2.5.Альбина Хрипкова……………………………………………………....13

2.6.Александр Сергеевич Мальцев…………………………………………15

3.Итоги проекта………………………………………………………………15

4.Список литературы………………………………………………………...17

1.Введение

Я живу в Ярославском крае. Ярославский край входит в «Золотое кольцо» - всемирно известный туристический маршрут. Ярославская земля дала России крупных государственных, театральных деятелей, поэтов, писателей, музыкантов. Ярославский край внес выдающийся вклад в развитие русской культуры. Её история немыслима без уроженцев нашего края. Он дал России такие выдающиеся имена как Н.А.Некрасов (известный русский поэт), Л.В.Собинов («золотой тенор России), Ф.Т.Волков (основатель первого русского театра), М.А.Кузьмин (поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик), П.И.Жемчугова (русская актриса и певица, крепостная графов Шереметевых), Сергий Радонежский (Святой земли русской). Ярославская земля – Родина первой женщины – космонавта В.Терешковой.

«С чего начинается Родина» - это песня с детства знакома буквально всем в нашей стране, её первая строчка вошла в поговорку, её слова разошлись на цитаты... Эта песня стала первой мелодией, сыгранной публично Владимиром Путиным в 2010 году на благотворительном вечере фонда «Федерация» в Петербурге, позже президент России отвечал на этот вопрос, для него родина начинается с мамы. Песня, размышляющая об одной из самых важных составляющих жизни человека – о Родине, напрямую обращается к сердцу слушателя. Поэт подобрал ряд универсальных образов, понятных каждому русскому человеку. А композитор облек слова в такую выразительную и задушевную музыкальную форму, что первые зрители картины (песня написана для кинофильма «Щит и меч») плакали под заключительные аккорды мелодии. Этим композитором оказался Вениамин Баснер. На одном из уроков музыки мы узнали, что он родился в Ярославле, он наш земляк.

У меня сразу возник вопрос: «Много ещё музыкантов, известных не только в нашей области, но и за её пределами, жило и живет сейчас в Ярославском крае? Кто они? Чем прославили не только Ярославскую землю, но и нашу страну?»А проведя небольшой опрос учащихся нашей школы о том, знают ли они имена музыкантов, прославивших наш край, я решил найти, изучить и собрать воедино материал по музыкантам и оформить папку для того, чтобы учащиеся нашей школы могли познакомиться с их именами и творчеством.

Цель моего проекта: пополнение музыкально – информационного фонда кабинета музыки.

Исходя из заданной цели, мною поставлены следующие задачи:

- определить список известных музыкантов Ярославской земли;

- собрать материал по творчеству музыкантов-земляков;

- сформировать и оформить папку для кабинета музыки.

Актуальность

Каждый самый маленький уголок России имеет свои особенности, своих земляков, которыми гордится. Сколько же замечательных людей из мира музыки прославили наш родной край?

Мы должны знать историю нашего края, его культурное наследие.

Этапы проекта:

1)подготовительный – изучить различные источники (энциклопедии, музыкальную литературу, Интернет – сайты);

2)основной – составить список, найти материал по каждому музыканту;

3)итоговый – сформировать и оформить папку.

План реализации:

| Этапы | Сроки |

| Изучение энциклопедий, интернет – сайтов, посещение музеев | Сентябрь – октябрь |

| Определение списка музыкантов | Январь |

| Сбор материала по каждому музыканту | Февраль – март |

| Оформление папки | Апрель |

2.Музыканты – земляки

2.1.Вениамин Баснер

Работу над проектом я начал с изучения жизни и творчества Вениамина Баснера – известного советского композитора.

Родился Вениам Баснери в семье, эвакуированной в начале Первой мировой войны из Двинска. Отец Ефим Семёнович Баснер (1899—1965) работал на обувной фабрике «Североход», мать Роза Григорьевна Гредитор (1906—1977) была домохозяйкой. У Вени были два младших брата — Герман и Марк. В детстве большое влияние на Баснера оказал его дед, Хирш Яковлевич Гредитор, портной по профессии, знавший большое количество еврейских народных песен. Веня обучался игре на скрипке в детской музыкальной школе №1 в Ярославле. Одним из первых крупных музыкальных впечатлений в жизни юного Баснера стало исполнение в Ярославле в 1938 году Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича.

По окончании Ярославского музыкального училища в 1942 году Баснер был приглашён в Ярославскую филармонию в качестве солиста, но уже через год был призван в армию, где служил в военном оркестре аранжировщиком, а также ремонтировал музыкальные инструменты.

В 1944 году Баснера демобилизовали, и он поступил в Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу скрипки и композиции. Окончив консерваторию в 1949 году, он начал выступать как солист и оркестровый музыкант.

В 1955 году В.Баснер стал членом Ленинградского отделения Союза композиторов СССР и возглавил в нём комиссию по работе с молодёжью. В последующие годы композитор много сочинял.

Наибольшую известность ему принесли его оперетты, военные песни и киномузыка (в том числе «С чего начинается Родина» из к/ф «Щит и меч», «На безымянной высоте», «От разлуки до разлуки» из к/ф «Тишина», «Берёзовый сок» из к/ф «Мировой парень», «Целую ночь соловей нам насвистывал» из к/ф «Дни Турбиных», «Песня о рыжем щенке» из к/ф «Учитель пения», «Это было недавно, это было давно» из к/ф «Друзья и годы», «На всю оставшуюся жизнь» из одноимённого к/ф). Всего он написал музыку более чем к ста кинофильмам. Баснер также является автором ряда статей в музыкальных журналах СССР.

Большое влияние на творчество Баснера оказала его многолетняя дружба с Дмитрием Шостаковичем. Шостакович хорошо отзывался о сочинениях Баснера, помогал продвигать их на сцену. Как и Шостакович, Баснер высоко ценил музыку Густава Малера (чьё влияние также заметно в музыке композитора) и еврейский музыкальный фольклор.

В 1994 году Баснер смог осуществить свою давнюю мечту – открыть в Петербурге еврейский театр «Симха» («Радость»), и на первом представлении мюзикла «Еврейское счастье» сам исполнил партию скрипки.

В. Е. Баснер умер 3 сентября 1996 года в посёлке Репино под Санкт-Петербургом. Похоронен на Комаровском кладбище.

В Ярославле на доме, где родился и жил в детстве Вениамин Баснер (ул. Республиканская, 47), в 2003 году установлена мемориальная доска.

2.2.Василий Зиновьев

Василий Зиновьев родился 15 января 1874 года в селе Спас-Подгорье

Ростовского уезда Ярославской губернии в семье диакона Н.В.Зиновьева. В раннем детстве лишился отца, вместе с матерью Евдокией Васильевной переехал в Ярославль, где поступил в Духовное училище. В первом классе училища его приняли в семинарский хор, затем он был назначен регентом семинарского хора. Досуг Зиновьев проводил за перепиской нот, это помогло ему постичь тонкости построения хоровых партитур. Тогда же он начал учиться игре на скрипке, фортепиано, фисгармонии. По окончании семинарии Зиновьева определили учителем церковного пения в Югский монастырь Ярославской епархии. 2 ноября 1895 архиепископ Ярославский Ионафан предложил ему место диакона в храме Ярославского кадетского корпуса. 21 декабря 1895 Зиновьев стал настоятелем Троицкого храма в Ярославле. Здесь он прослужил 30 лет.

21 августа 1906 Зиновьев был назначен регентом архиерейского хора, одновременно оставаясь настоятелем Троицкого храма. По воспоминаниям певчих регент он был исключительный. Именно в это время начался наиболее активный и плодотворный период в композиторской деятельности Зиновьева. Большинство музыкальных произведений композитора относятся к 1907−1913 г.г. Все сочинения печатались в московском издательстве Юргенсона и часто переиздавались. Песнопения композитора исполнялись лучшими хорами России. Кроме известного концерта «С нами Бог», широкое распространение получили — «Милость мира», «Великое славословие», «Душе моя», «Великая ектения», «Разбойника благоразумного», «Ныне отпущаеши», «Хвалите Имя Господне», «От юности моя», «Видехом свет истинный», «Преславная днесь», «Искупил ны еси», песнопения из Божественной литургии (12 номеров), псалом 12-й «Доколе, Господи, забудеши мя». Почти половину творческого наследия его составляют песнопения на тексты тропарей и стихир. Зиновьев является также автором трех кантат: «Радуйся древний Ростов», «Кантаты на 600-летие явления Толгской иконы Богоматери (1314−1914)», «Русь Святая идет на войну». Тексты кантат написаны самим Зиновьевым.

Наряду с духовными произведениями, Зиновьев писал и светские, которые по смыслу и характеру часто перекликались с его церковными песнопениями: «Белеет парус одинокий», «Скажи мне, ветка Палестины», «По небу полуночи ангел летел», «Был у Христа-младенца сад» и др. Названные сочинения говорят о литературном вкусе и склонности Зиновьева к религиозной поэзии. Он сам часто писал стихи и сочинял к ним музыку. Его литературные произведения печатались в «Ярославских епархиальных ведомостях» и журнале «Приходская жизнь».

Во время первой мировой войны Зиновьев ушел добровольцем на фронт и служил полковым священником. В армии продолжал писать музыку. В 1915 он сочинил песню «Спите, орлы боевые», которая пользовалась в те годы большой популярностью. Вернувшись с фронта, Зиновьев организовал капеллу при Сретенской церкви г. Ярославля.

После 1917 Зиновьев был руководителем Ярославского студенческого хора. Это был последний коллектив композитора, с которым он выступал в театре им. Ф.Волкова, на заводах и фабриках, в Москве на Сельскохозяйственной выставке.

Тяжелое заболевание заставило Зиновьева осенью 1924 года уехать в Москву. Здесь он взял на себя управление хором в храме Преподобного Сергия Радонежского на Рогожской заставе. Вначале 1925 композитор ненадолго приезжал в Ярославль.

Зиновьев скончался в Москве, тело его было привезено в Ярославль. На Туговой горе недалеко от храма Параскевы Пятницы на месте погребения поставлен памятник. Надпись на плите гласит: «Священник Василий Николаевич Зиновьев, регент и композитор 1871−1925. От почитателей».

Зиновьев занимался исследованиями в области старинных церковных распевов, в частности большого знаменного распева, а также изучал особенности местного ярославского распева. Кроме того, как свидетельство огромной работы, проведенной Зиновьевым по изучению местным распевов, сохранилась книга «Всенощное бдение», где все номера гармонизированы с использованием ярославских традиций. В Ярославле в архиерейском хоре, отдавая должное Зиновьеву, по сей день поддерживается традиция исполнения догматиков именно в его гармонизации.

Огромное место в жизни Зиновьева занимала педагогическая работа. Он составил учебные пособия по сольфеджио и книгу «Практическое руководство для начинающего учителя-регента».

Незаурядный талант композитора Василия Зиновьева отмечали такие корифеи отечественной музыки, как А. Д. Кастальский, П. Г. Чесноков. Компетентная критика постоянно давала положительные отзывы о произведениях композитора. Мнение специалистов было единодушным: замечательный музыкант-самородок внес большой вклад в сокровищницу русской музыки.

2.3.Леонид Собинов

Л.В.Собинов - выдающийся русский певец (лирический тенор). «Золотой тенор России», «Орфей русской музыки» - так называли Л.В.Собинова.

Родился в мещанско-купеческой семье. Мать — купеческая дочь Екатерина Федоровна, урожденная Чистова. Отец, Виталий Васильевич, как и дед Собинова, Василий Григорьевич, занимался развозом по волжским городам мучных товаров. Собиновы были выходцами из крестьян, первоначально дед был крепостным ярославского помещика Кокошкина, затем откупился на волю. Собиновы приобрели в Ярославле на Срубной улице (ныне ул. Собинова) небольшой двухэтажный дом. В семье Виталия Васильевича и Екатерины Федоровны было пятеро детей: три старших сына и две младших дочери.

Всех Собиновых отличала певческая одаренность. Екатерина Федоровна очень любила петь старинные крестьянские протяжные песни и городские романсы. Глубокие, красивые голоса были у деда и братьев Собиновых (младший из братьев, Сергей, впоследствии выступал под фамилией Собинов-Волгин). Уже в юные годы голос Леонида Собинова вызывает восхищение слушателей и признание профессионалов. В 1881 он поступает в Ярославскую мужскую гимназию, которую заканчивает в 1890 в числе первых учеников, с серебряной медалью. В том же году поступает на юридический факультет Московского государственного университета, где принимает участие в студенческом хоре.

Во время гастролей национального украинского театра М. Заньковецкой в Москве (1891) участвовал в спектакле «Сельская честь». Директор московского филармонического училища П. А. Шостаковский, послушав Собинова в опере П. Масканьи, пригласил молодого певца в училище, где он занимался у педагогов-вокалистов А. М. Додонова и А.А. Сантагано-Горчаковой. Зимой 1893−1894 г.г по инициативе Шостаковского в Москве была организована Итальянская опера, Собинов исполнил партию Арлекина в «Паяцах» Леонковалло в итальянской оперной труппе, этот успех был первой творческой радостью начинающего певца.

В 1894 Собинов окончил Московский университет и был назначен в качестве помощника присяжного поверенного к адвокату Ф. Н. Плевако. Адвокатскую, юридическую деятельность Собинов сочетал с певческой практикой. Так продолжалось до 1899 года, когда певец окончательно выбрал и определил свое призвание и назначение. В 1897 Собинов с большим успехом дебютирует на сцене Большого театра в партии Синодала. Первые же сезоны в Большом театре приносят ему небывалый успех. Он становится ведущим солистом, к нему переходят все основные партии из репертуара лирического тенора в русских и западно-европейских операх. Выступления Собинова в партиях Ленского, Фауста, Князя («Русалка» Даргомыжского), Берендея («Снегурочка» Римского-Корсакова), Самозванца, Ромео, Вертера, Владимира Игоревича и др. приносят ему мировую славу.

С триумфом проходят зарубежные гастроли Собинова в 1904−1906 г.г. (Милан, Ла Скала, Монте-Карло, Мадрид). В 1909 году он пел на сценах Лондона, Берлина, Парижа. Русская и зарубежная музыкальная критика единодушно пишет о пленительном голосе неповторимого «лучистого» тембра, о редчайшем сочетании актерской одаренности, пластической свободы, душевной грации и искусства бельканто. Создавая новые образы в опере, Собинов не ограничивался работой над вокально-сценической подготовкой партии. Он основательно и тщательно продумывал характер и особенности поведения своих героев, всегда обращаясь к первоисточникам. Его можно было часто видеть в магазинах антикваров, у букинистов, он разыскивал рисунки костюмов, гравюры, старинные ткани. Собинов тонко понимал поэзию и изобразительные искусства — живопись, скульптуру, архитектуру.

Партия Ленского стала классическим образцом для многих поколений русских певцов. Новую интерпретацию одной из лучших своих партий — Лоэнгрина — Собинов выдвигает в одноименной опере Вагнера (премьера в Москве 1923). Предшественники Собинова в этой роли акцентировали военный пыл, победный дух героя, блеск его доспехов и рыцарских лат. Лоэнгрин Собинов был поэтическим рыцарем, отважно востающим на защиту невинно оклеветанной души. Его рыцарь побеждал противника, но великодушно сохранял ему жизнь. Особенно сильно звучала тема защитника невинных в первые революционные годы.

В 1917−1918 г.г. Собинов был первым выборным директором Большого театра и способствовал его сохранению и выживанию, затем снова с 1921года возглавлял театр.

Трагически сложилась после революции жизнь его сыновей. Оба воевали в белой армии. В 1920 году Юрий погиб в Крыму, а Борис вместе с войсками генерала Врангеля уехал из России.

На рубеже 20−30-х гг. Собинова редко выпускали на гастроли за границу. В декабре 1930 года он дает концерты в Париже, выступая там вместе с сыном Борисом. В феврале 1931 года — концерты в Берлине. 27 июня 1927 года Собинов дает концерт в Ярославле, в театре имени Ф. Г. Волкова. Затем начинается гастрольное турне по стране — Архангельск, Вологда, Челябинск, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Улан-Удэ, Владивосток.

Весной 1933 года в Большом театре состоялось чествование народного артиста республики Собинова в связи с 35-летием сценической деятельности. Выступавшие отмечали глубину его человеческого обаяния, энергию музыкально-общественного деятеля. В 1934 был заместителем руководителя художественной частью Оперной студии К. С. Станиславского. Константин Сергеевич Станиславский писал Собинову: «Сама судьба хочет, чтобы мы опять встретились с Вами… Мы с Вами отлично поймем друг друга и поладим… Мы очень нуждаемся в таком мастере своего искусства, как Вы».

В 1934 году Собинов возвращался на родину из Италии, где проходил курс лечения. Проездом остановился в Риге, где и настиг его сердечный удар. Борис приехал в Ригу попрощаться с отцом, но на похороны в Москву ехать не решился. На родину он попал в 1945 году и не по своей воле. После разгрома гитлеровской Германии Борис оказался в американской зоне оккупации. Однажды его пригласили выступить перед бойцами Красной армии. Это оказалась ловушка: Бориса арестовали, привезли в СССР и отправили в лагерь. Вышел он ровно через десять лет смертельно больным и в 1957 умер.

Имя Леонида Витальевича Собинова присвоено Саратовской консерватории, Ярославскому музыкальному училищу, концертному залу Ярославской областной филармонии, улице (бывш.Срубной, где когда-то жили Собиновы), где находится его Дом-музей, одному из новейших волжских теплоходов. На могиле Собинова установлен памятник (1941) работы извстного скульптора В. И. Мухиной. На надгробье — распростертый белоснежный лебедь, символ светлого облика замечательного русского певца. В Ярославле памятник Собинову работы скульптора Елены Пасхиной установлен у входа в концертный зал филармонии.

2.4.Городовская Вера Николаевна

Вера Николаевна Городовская родилась 20 января 1919 г. в Ростове Великом Ярославской области. Ее отец Николай Леонидович Смирнов был регентом Ростовского Собора, а мать - Наталья Павловна - домохозяйкой. Мама пела в хоре, которым руководил Николай Леонидович. Можно сказать, что Вера росла под музыкальное сопровождение. Уроки музыки для Веры начались с семи лет. Особенную роль в жизни девочки сыграла преподавательница игры на фортепиано Е.И.Пахарнаева. В доме Пахарнаевых постоянно устраивались концерты, именно в этом доме юная Вера поняла, что значит в ее жизни музыка.

В 1926 г. Вера поступает в Ростовскую городскую музыкальную школу, затем, в 1934 г. ее принимают в Музыкальный техникум г.Ярославля и зачисляют в класс выпускницы Петербургской консерватории А.Д.Львовой, талантливой пианистки. Одновременно с занятиями Вера работает концертмейстером в том же техникуме, в классе народных инструментов, который вел Е.М. Стомпелев.

Как-то после занятий Стомпелев предложил девушке зайти на репетицию руководимого им Ярославского оркестра народных инструментов. Придя на репетицию, Вера Николаевна впервые увидела невиданный доселе инструмент - клавишные гусли. Взяв немного аккордов, Стомпелев предложил Вере Городовской сделать то же самое. Спросил: "Нравится?" - она ответила: "Очень!". "Тогда приходи нынче вечером, будешь игрывать в концерте". Этот день определил всю дальнейшую судьбу Веры Николаевны Городовской, с тех пор посвятившей себя этому чудному, волшебному, сказочному инструменту.

Начались занятия Городовской на клавишных гуслях и игра в оркестре. Закончив музыкальное училище, Вера Николаевна поступила в Московскую консерваторию на фортепианный факультет, в класс профессора С.Е. Фейнберга. Она с огромным удовольствием занимается в консерватории, но любовь к гуслям не оставляет её. В 1939 году Веру Городовскую принимают гусляршей в Государственный русский народный оркестр СССР. В годы войны Вера Городовская продолжает трудиться в Москве, оставшись единственной гуслисткой в коллективе. Оркестр часто выступает по радио.

В 1942 году из осажденного Ленинграда в Москву привезли музыкальные инструменты из знаменитого андреевского оркестра. Среди них были щипковые гусли работы мастера А.И. Гергенса. Николай Петрович Осипов, художественный руководитель Государственного народного оркестра предложил Вере научиться играть на этом старинном инструменте. "Щипковые гусли - инструмент весьма сложный, обладающий богатейшими мелодическими и гармоническими возможностями, - рассказывала Вера Николаевна, - а школы игры на нем нет. Вначале я даже не знала, с какой, буквально, стороны к ним подступиться. Садиться ли со стороны басовых струн, или с той, где расположены струны верхнего регистра? Чтобы освоить этот прекрасный инструмент, пришлось очень много потрудиться".

Оркестровые партии пришлось писать Вере Николаевне самой, потому что ни один композитор не знал такого инструмента. Она начала писать небольшие пьесы и выступать с сольными номерами. Именно к щипковым гуслям относится дебют Веры Городовской как композитора.

В 1946 году в одном из концертов оркестра русских народных инструментов прозвучала виртуозная, красочная обработка песни "Ходила младёшенька" для гуслей с оркестром. Это был первый композиторский опыт Веры Городовской. За долгие годы своей творческой деятельности как композитор В.Н.Городовская создала бессчетные сочинения и обработки для оркестра. Среди них: "Выйду на улицу", "Камушка", "Кубанская рапсодия", "Москва моя", "Молодежная увертюра", "Памяти Есенина", "На улице дождик", "Не слышно шума городского", "Русская тройка", "Плескач", "Русская зима", "Русский вальс", "Ромалеска", "Степь да степь кругом", увертюры на астраханские и тамбовские темы, фантазии на темы песен Л.А.Руслановой, Т.Хренникова, "Хоровод", "Частушки", "Черемшина". В этих сочинениях привлекают задушевность и светлая праздничность, напевность и пульсирующий ритм, затейливость мелодического развития и блестящее использование технических возможностей инструментов.

Удивительной находкой стало и объединение клавишных и щипковых гуслей. В дуэте объединились Вера Городовская и Заслуженная артистка РСФСР Олимпиада Павловна Никитина. Две гуслистки играли русскую народную песню "Не брани меня, родная", "Жаворонка" Глинки, "Желание" Шопена и другие произведения. Позднее специально для этого дуэта композиторы начали сочинять свои произведения: А. Муравлев написал "Былину", А. Холминов сделал ряд обработок народных песен, П. Барчунов сочинил трехчастный Концерт для дуэта гуслей с оркестром.

В 1969 году В.Н.Городовской было присвоено звание Народной артистки России. С 1984 г. ее композиторская деятельность отмечалась премиями на трех Всероссийских конкурсах патриотической музыки и на конкурсе на приз им.Будашкина (1989 г.). В канун 80-летнего юбилея вышла в свет её книжка "Школа игры на клавишных и щипковых гуслях", обобщившая навык работы выдающегося композитора и музыканта.

Вера Николаевна Городовская за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны награждена медалями "За оборону Москвы" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Она - кавалер орденов "Дружба народов" и "За заслуги перед Отечеством IV степени".

В настоящее время Школа Искусств в городе Ростове Великом ждет присвоения ей имени знаменитой землячки.

2.5.Альбина Хрипкова

Альбина Хрипкова - певица (сопрано), солистка Ярославской филармонии.

Родилась в Ярославле, окончила Ярославское музыкальное училище им. Л. В. Собинова, факультет музыки РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, 1999, класс преп. Каленик Д.В.), ассистентуру-стажировку РАМ им. Гнесиных (2005 год, класс доцента Оболенской Е.Б.).

Профессиональная карьера А. Хрипковой началась в 1997 г. в Санкт-Петербургском музыкально-драматическом театре «Премьера» и Санкт-Петербургском Государственном театре музыкальной комедии. Во время учебы в Санкт-Петербурге Альбина Хрипкова была постоянной участницей абонементных концертов Санкт-Петербургской филармонии.

С 2000 года является ведущей солисткой Ярославской государственной филармонии.

Певица выступала с Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром, академическим симфоническим оркестром Нижегородской филармонии, Рязанским Губернаторским симфоническим оркестром, Национальным оркестром русских народных инструментов им. Н. Осипова, муниципальным оркестром русских народных инструментов «Струны Руси», Ярославским муниципальным духовым оркестром, Патриаршим хором Московского Данилова монастыря, Государственным струнным квартетом им. Глинки, ансамблями «Барокко», «Скоморошина», «Серпантин», Государственным ансамблем песни и танца Республики Коми и многими другими.

В 2003 году Альбина Хрипкова получила I премию на Международном конкурсе исполнителей русского романса им. И. Юрьевой в Эстонии. В 2004 году была удостоена II премии на Четвертом Всероссийском конкурсе исполнителей русского романса в Центральном Федеральном округе. В 2007 году Альбина стала единственной от Ярославской области, кто получил престижную награду — премию Центрального федерального округа «За достижения в области литературы и искусства». В 2008 году А. Хрипкова стала лауреатом международного конкурса оперных певцов имени Б. Штоколова, а также обладательницей специального приза на международном конкурсе оперных певцов в Италии, г. Алькамо.

Певица принимала участие в ряде оперных проектов Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, таких как «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Телефон» Менотти, «Иоланта», «Евгений Онегин» Чайковского, «Демон» Рубинштейна и др.

В 2008—2009 гг. Альбина Хрипкова участвовала в международном театральном проекте — мюзикле Д. Пэшли «Spin» (Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Г. Волкова, Ярославль), в котором она исполнила главную партию. В 2010 г. участвовала в мастер-классе всемирно известного тенора Жауме Арагаля (Испания). В 2013—2014 гг. стажировалась в Италии у маэстро Симоне Марциале.

В 2015 г. состоялись гастроли А. Хрипковой в Бельгии и Франции. Певице была вручена благодарность посольства РФ во Франции за многолетний творческий вклад в развитие российско-французских культурных связей и продвижение российской культуры во Франции, а также памятный трофей в честь 20-летия международной карьеры. Альбина получила памятную медаль от мэра г. Бордо Алана Жупэ и памятный знак от всего региона Аквитании от мэра г. Пессак.

31 мая 2016 г. состоялись выступления А. Хрипковой в рамках музыкального фестиваля имени Ирины Архиповой, а также на юбилейном вечере Народного артиста СССР В. Пьявко в театре «Геликон-опера». В ноябре 2016 г. исполнила партию Лизы в опере Чайковского «Пиковая дама» на сцене Екатеринбургского Государственного Академического театра оперы и балета(дирижер М. Грановский).

Певица ведет активную концертную деятельность, выступала с концертами в Германии, Италии, Испании, Франции, Швеции, Сербии, Португалии, Финляндии, Вьетнаме, Узбекистане, Кабардино-Балкарии, Москве, СанктПетербурге, Твери, Вологде, Череповце, Нижнем Новгороде, Сыктывкаре, Иваново, Костроме, во всех городах Ярославской области.

Альбина Хрипкова записала четыре сольных альбома.

С 2005 по 2013 г. преподавала вокал и историю вокального искусства в ярославском музыкальном училище.

Премии и награды:

Международный конкурс исполнителей русского романса им. И. Юрьевой (Эстония, 2003, I премия).

Всероссийский конкурс русского романса (г. Владимир, 2003, II премия).

Премия ЦФО «За достижения в области музыкального искусства» (2007).

Международный конкурс оперных певцов им. Б. Штоколова (2008, II премия).

Международный конкурс оперных певцов Amici della Musica (Сицилия, Алкамо, 2010, премия Академии музыки F.I.D.A. di Alcamo).

Благодарность Губернатора Ярославской области (2012).

Почетная грамота Губернатора Ярославской области (2013).

Благодарность посольства РФ во Франции за многолетний творческий вклад в развитие российско-французских культурных связей и продвижение российской культуры во Франции (2015 год).

Общественная награда «Почетный деятель искусств России», учрежденная Правлением межрегиональной общественной организации «Гражданское общество» (2016год).

2.6.Мальцев Сергей Александрович

Сергей Александрович Мальцев – преподаватель Ростовского педагогического колледжа, музыкант, композитор, звонарь, руководитель ансамбля звонарей, возродившего в 1987 году знаменитые ростовские звоны, руководитель ансамбля русской духовной музыки «Доместик». Автор ряда научных и популярных публикаций на колокольную тематику.

Лауреат Премии в области культуры за книгу «Школа звонаря: На основе исторических звонов Ростова Великого».

Им написано много песен для детей. Песни «Детство», «Одинокий гном», «Собачкины огорчения» мы разучивали на уроках музыки.

Итоги проекта

В ходе работы над проектом я изучил энциклопедии, сборники музыкальной литературы, Интернет – сайты, посетил музей Л.Собинова, побывал на концерте В.Н.Городовской в честь её 100-летия, который состоялся в январе г.Ростове в здании гимназии им. А.Л.Кекина.

Я составил список известных музыкантов:

Вениамин Баснер

Василий Зиновьев

Леонид Собинов

Вера Николаевна Городовская

Альбина Хрипкова

Александр Сергеевич Мальцев

Собрал материал по каждому музыканту.

Оформил для кабинета музыки папку.

Вывод

Данный проект помог мне узнать о музыкантах – земляках. Они жили и живут, занимались и занимаются творчеством. Несли и несут людям тепло и радость той музыкой, которую сочиняли и сочиняют, исполняли и исполняют. Мои земляки прославили и прославляют свою «малую родину» далеко за её пределами. Мы вправе называть их героями нашего времени. Я горжусь своими земляками – музыкантами.

Проявление интереса к людям, прославившим родную землю, есть важнейшее условие успешного развития России. Интерес к истории малой Родины способствует укреплению любви к стране. Человек, знающий свои корни, вырастет настоящим человеком. Человеком, который в будущем станет ответственным за могущество своей страны, за сохранение ее материальных и духовных богатств.

Список литературы

1. Всеславинский Н. В. Сельский регент о «Всенощном бдении» свящ. В. Зиновьева // Ярославские ЕВ. Ч. неофиц. 1909. № 12. С. 231-233

2.Cantus firmus (псевд.). Духовный концерт // Голос. Ярославль, 1912. № 48. С. 3

3.Наблюдатель. К порядкам в Яросл. кружке // Там же. № 50. С. 3; [Б. а.] Духовный концерт // Там же. 1913. № 61. С. 3

4.Биография Л.В. Собинова / Официальный сайт дома-музея Л.В. Собинова www.sobinov.yar.ru/

5. Владыкина-Бачинская Н.М. Л.В. Собинов / М.: Молодая гвардия, 1958. — с. 285

6.Тищенко Б. И. Вениамин Ефимович Баснер. — «Музыкальное обозрение» № 9/1996.

7.Яркипедия

Приложение

Анкета «Знаменитые музыканты Ярославской области»

Вопросы:

1.Знаете ли вы известных музыкантов Ярославской области? Запишите фамилии.

Ответ: _______________________________________________________

____________________________________________________________

2. Леонид Витальевич Собинов – кто это?

Ответ: _______________________________________________________

В анкетировании приняло участие 20 человек.

Результаты анкетирования:

| № вопроса | Ответили на вопрос |

| 1 | 0 |

| 2 | 1 |