Творчество русских импрессионистов

Константин Алексеевич Коровин

Константина Алексеевича Коровина часто называют «русским импрессионистом». Действительно, из всех русских художников рубежа ХIX - XX веков он наиболее полно усвоил некоторые принципы этого направления – радостное восприятие жизни, стремление к передаче мимолетных ощущений, тонкой игры света и цвета.

Нет в его картинах сюжета и заранее составляемых композиций. Все написано прямо с натуры. Все солнечно, радостно, полно света и воздуха, звучит удивительными красками. Коровин был колористом от природы. Он верил в прелесть непосредственного этюда. Да и по технике письма он близок к импрессионистам. Мазок Коровина свободен, широк, под стать его восприятию мира.

Коровин, коренной москвич, получил образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. К.Коровин был одним из лучших учеников саврасовской пейзажной мастерской.

Коровин учился у Саврасова находить во внешне незаметных уголках природы скрытую поэзию, лирику, учился верно схватывать и эмоционально передавать ощущение жизни в пейзаже. После ухода Саврасова, пейзажный класс в училище возглавил Василий Поленов. Позже, Коровин так отзывался о своем втором учителе: «Поленов …первый стал говорить о чистой живописи, как написано, говорил о разнообразии красок». Поленов рассказывал ученикам и об искусстве импрессионистов, а возможно, и показывать им фотографии с их работ. Во всяком случае, в 1883 году Коровин создал произведение, которое с полным правом будет названо впоследствии «первой ласточкой» импрессионизма в России - небольшой «Портрет хористки».

Картина произвела огромное впечатление на Репина. "Покажите мне, кто создал это?! Кто! Покажите мне...", - восклицал изумленный мэтр. Острота цветового видения, пожалуй, превосходит здесь то, что к этому времени было создано как учителями, так и современниками молодого художника. Его героиня, некрасивая, но привлекающая внимание, о чем-то грезит. Мастер пытается передать ее странное обаяние при помощи игры света на лице, платье, шляпке, зеленой листве, обобщенно «набросанной» на втором плане.

А в училище Коровина не понимали. «Портрет хористки» остался непризнанным. Новая, непринужденная манера письма, удивительное цветовое соотношение были новы и чужды.

Стремлением решать прежде всего живописные задачи проникнуты портреты и жанровые сцены Коровина 80-х годов.

Большое место в творчестве Коровина занимает пейзаж. Художник писал и парижские бульвары («Париж. Бульвар Капуцинок»), и эффектные морские виды, и среднерусскую природу.

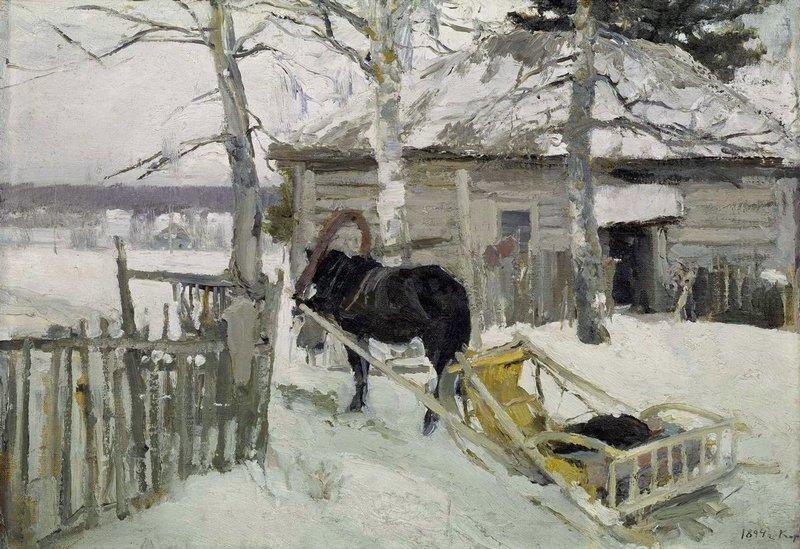

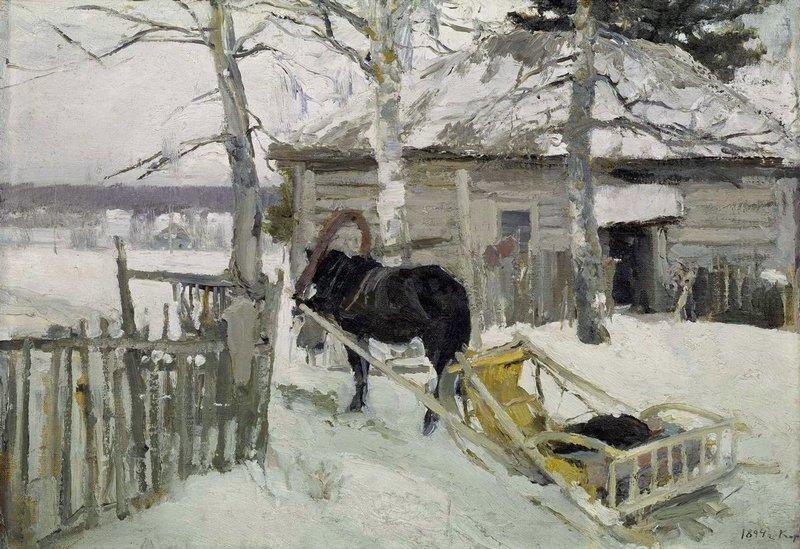

Картина «Зимой» (1894) изображает скромный, неприметный уголок России. Но она притягивает внимание зрителя своей сложной, хотя и лишенной внешних эффектов цветовой гаммой, тончайшими переходами тонов, разнообразием приемов наложения красок.

Для Всероссийской международной выставки в Нижнем Новгороде Мамонтов поручил Коровину декорирование Северного отдела. Панно, созданные Коровиным «рассказывали» о суровой прелести стынущих в холодной мгле северных пустынь, о девственных сосновых лесах, обступающих редким строем серые озера; они с удивительной убедительностью передавали красоту северного сияния, стада моржей и оленей или ярко-желтое солнце, играющее на всплесках темно-синих вод.

В 1900 году Коровин создал аналогичную серию для русского павильона на Всемирной парижской выставке. За нее художник был удостоен высшей награды на той же выставке.

Еще будучи в Училище живописи и ваяния, он усвоил себе те специальные познания, которые требуются для сценической живописи. Первые же опыты Коровина поразили всех новизной, самобытностью и силой. Ничего подобного на сцене раньше не решались делать – не только в России, но и на Западе. Игнорируя рабскую имитацию видимости, пренебрегая ребяческим старанием передавать разные детали до полной иллюзии, Коровин искал главным образом общие эффекты. Такая «дерзость» повергла профессионалов, тративших годы на усвоение приемов иллюзионности, в негодование, да и широкая публика не сразу поверила, что так можно писать, что это дозволено. Зато молодежь была от этих опытов в восторге. В приглашении Коровина и Головина в штатные декораторы императорских театров она увидела залог того, что отныне русская декорация перестанет быть ремесленной и шаблонной, а станет вполне художественной – такой, какой хотелось бы, чтобы она была.

С тех пор (с 1899 года) Коровин создал для Петербурга и Москвы несчетное количество постановок. Последние шестнадцать лет жизни Коровин провел за рубежом. Приходилось ему браться за любые заказы. «Конец этого столь характерного русского человека на чужбине был весьма печален», - писал Бенуа.

Но для нас Коровин остается крупнейшим представителем русского искусства, в первую очередь замечательным живописцем-колористом, создавшим целую художественную школу (Архипов, Юон и многие другие художники сложились под его влиянием), большим мастером театральных декораций. Одним из тех, кто стяжал русскому искусству предреволюционных лет мировую славу.

Абрам Ефимович Архипов

Абрам Ефимович Архипов (1862 – 1930) воплотил в себе два передовых начала русской живописи конца XIX – начала XX века: к строгому реализму жанристов-передвижников он присовокупил страстное увлечение цветом и световыми оттенками. Увлечение Архипова цветом было естественным желанием художника обогатить свою палитру, улучшить художественную технику, используя живописные достижения конца XIX века.

У Перова он учился глубоко гуманному отношению к людям, демократической, гражданственной трактовке сюжетов и тем. У Поленова – его светлому отношению к жизни, свежести, прелести пленэрной живописи. Жизнь тоже учила. Тяжелое детство, близость к трудовому крестьянству, из которого сам вышел, заставили Архипова навсегда проникнуться к простому народу глубоким сочувствием, уважением, любовью. Народ стал главным героем его произведений. А врожденная поэтичная любовь к природе, к прекрасному внесла почти в каждую, даже самую грустную, картину луч надежды, луч света и солнца.

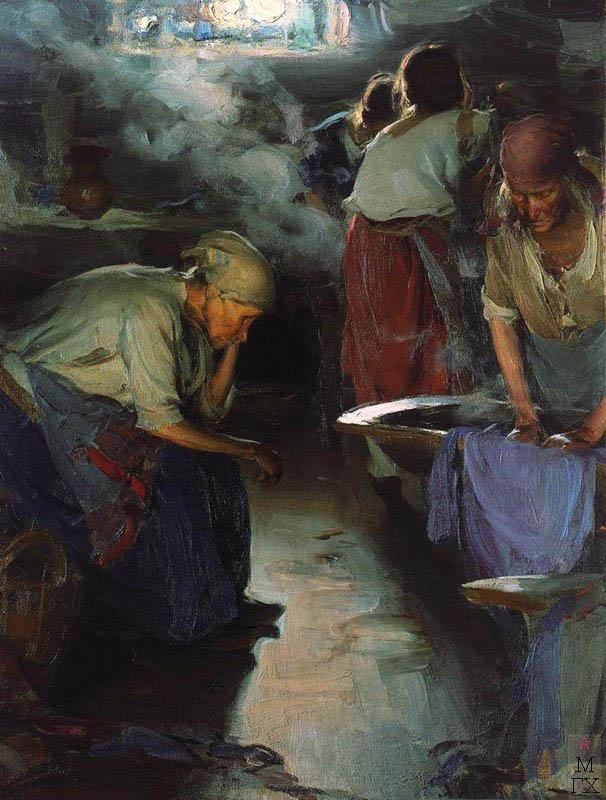

Художник любит брать не исключительные, драматические сюжеты, а, напротив, обычные, будничные. И в этой обычности – особая объективность изображения, пожалуй, еще более сильный протест против существующего строя. И еще одна мысль неотступно присутствует в его работах: труд – вот та благородная основа, с помощью которой обездоленные люди, несмотря на все переносимые тяжести, остаются людьми. Людьми внутренне богатыми и красивыми. Художник интерпретирует мгновения жизни как движение ее красоты.

В 1889 году Архипов пишет картину «По реке Оке», которая принесла ему громкий успех. Здесь, как почти на всех полотнах художника, изображены усталые, погруженные в свои тяготы крестьяне. Но общее настроение картины не безысходно, не уныло. «Вся картина писана прямо на солнце», - говорил Стасов. И вот от этого ослепительного света, золотистых переливов воды, широкой реки, раздолья веет верой в будущее, верой в этих выносливых людей, в их силы. Удивительно умел этот художник передавать цветовыми и световыми эффектами свои мечты о лучшей жизни людей.

Солнечное освещение воспроизводил он не надуманным «подкрашиванием», а лишь точным сочетанием тонов, прозрачностью теней… Архипов всегда пристально наблюдал, как меняется цвет в зависимости от освещения, и соответственно подбирал краски. Он был замечательный колорист.

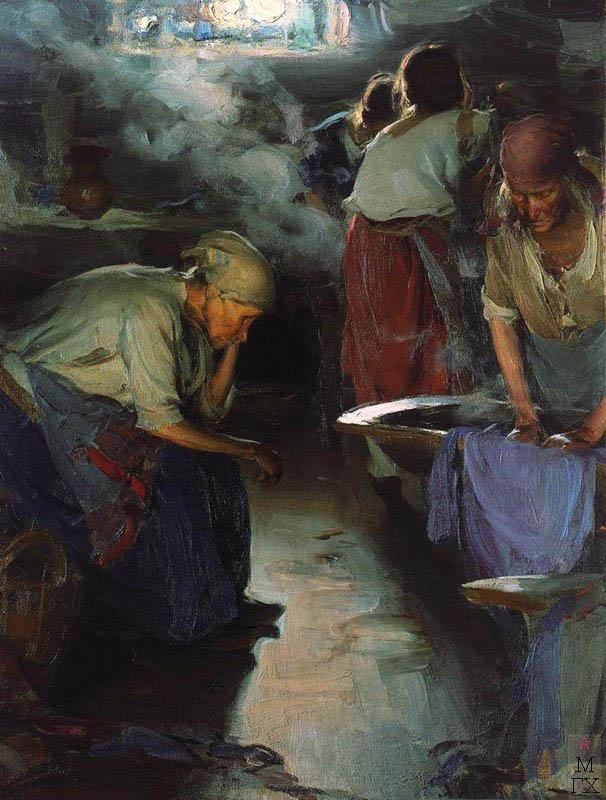

Интересны его картины: «Поденщицы на чугунолитейном заводе», «Обратный» (1896 г.), «В мастерской масок» (1897 г.) и, конечно, «Прачки». В это время Архипов уже профессор Московского училища живописи (1894 – 1917 гг.); с 1898 года – академик.

С 900-х годов Архипов сильно увлекся пейзажем, особенно северным («Северная деревня», «Лодочная пристань» и др.). Но как пейзажист он менее интересен, чем жанрист.

В первые два десятилетия XX века Архипов страстно полюбил яркие краски. Мазок его стал широким, свободным. Живопись необычайно темпераментной.

Архипов был прекрасным педагогом, одним из руководителей ВХУТЕМАСа и Государственных свободных художественных мастерских. У него учились Пластов, Иогансон, С. Герасимов.

До последних дней он горячо любил жизнь, искусство, людей. Крупнейшие музеи мира в Берлине, Венеции, Нью-Йорке приобрели его полотна. Творчество Архипова – одна из интересных страниц русского искусства.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов

Биография этого художника скромна. Нет в ней каких-то больших вех и разительных перемен. Слава, почести, награды минули его. Он жил тихо, работал уединенно, умер рано, не признанный широкой аудиторией.

К поступлению в училище живописи, ваяния и зодчества его подготовили школьные учителя. В художественных учебных заведениях Москвы и Петербурга Борисов-Мусатов проводит пять лет, с 1890 года. Потом небольшая поездка на Кавказ и три года в Париже, в мастерской Кормона. Правда, плохое здоровье несколько раз заставляет его покидать столицу Франции и отправляться на лечение. Но он опять и опять возвращается в Лувр – «лучшую школу для художников». Борисов-Мусатов точно знает, что работает, как должен и как может именно он один.

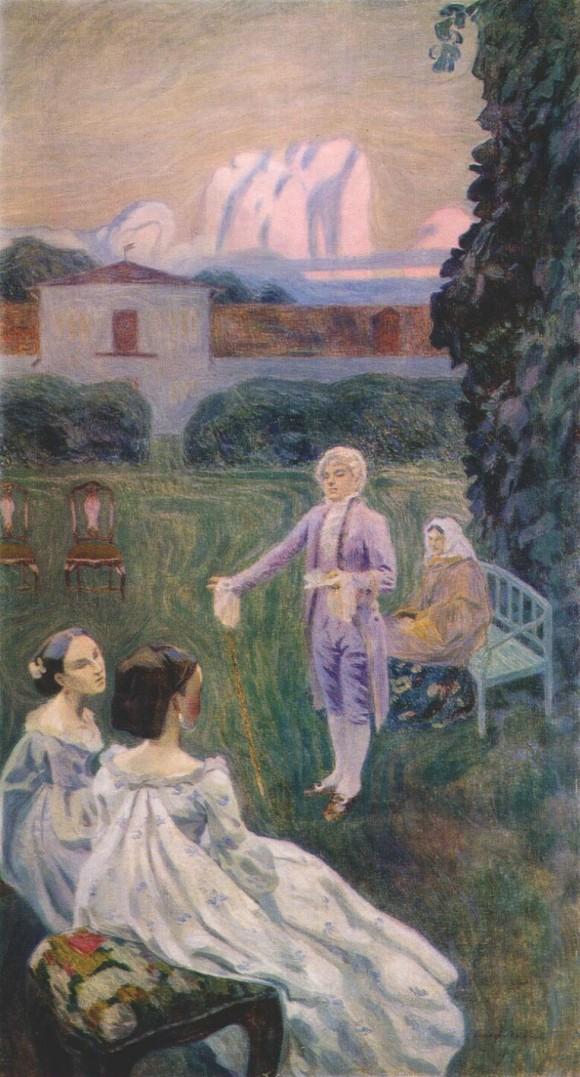

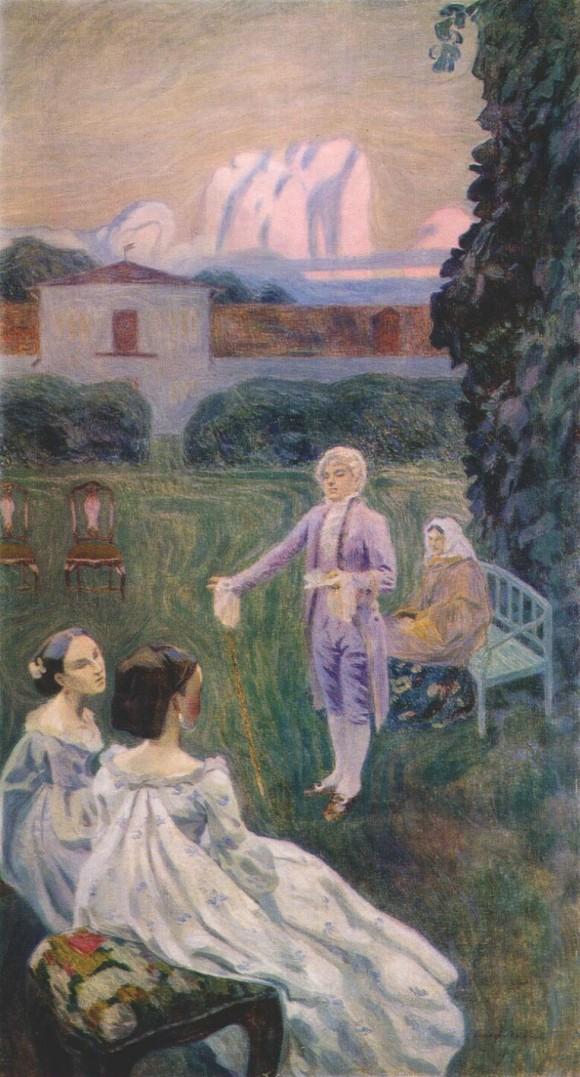

Увлекается Мусатов русским художником Ге и французскими импрессионистами. Пишет картины, как итальянские фресковые живописцы XV века. Пейзаж и костюмы берет из русской помещичьей старины, вне определенной исторической эпохи. Уединенность изображаемого места, тихая музыка (которую словно ощущаешь на его полотнах) и светлый образ Женщины – вот те непременные условия, посредством которых художник выражает свое мироощущение языком красок. Во всех картинах главная цель – создание единой красочной гармонии.

Наиболее значительные произведения Мусатова: «Гармония» (1900 г.), «Гобелен» (1901 г.), «Водоем» (1902 г.), «Изумрудное ожерелье» (1903 г.), «Реквием» (1905 г.) и небольшие по размерам, неповторимые по красоте красок акварельные эскизы фресок последнего года жизни: «Куст орешника», «Весенняя, Летняя и Осенняя песни».

«Гармония»

Эти музыкальные живописные симфонии трудно охватить сразу во всей полноте, как нельзя тотчас проникнуть в глубину классической музыки. Также как должно учиться слушать музыку, необходимо учиться видеть, чувствовать, понимать живопись. Мусатов – живописец сложный, особенно для неподготовленного зрителя. Живописец еще не познанный, не раскрытый до конца. Каждое новое свидание с ним приносит новое открытие, дает возможность еще немного проникнуть в тайну его живописи.

Константин Федорович Юон

«Мне хотелось писать картины, как пишутся песни о жизни, об истории русского народа, о природе, о древних русских городах…» - писал в 900-х годах XIX века молодой, только что вышедший на арену русского искусства художник Константин Федорович Юон. Был он учеником Архипова и Серова, страстным почитателем Сурикова, Гогена и Горького, человеком, с детства и навек плененным древнерусской архитектурой. Как и большинство художников, начинавших свой путь в сложный период идейно художественной борьбы на рубеже XIX и XX веков, Юон увлекался новым искусством, импрессионизмом, пропадал в Третьяковке, ездил за границу, работал там в частных мастерских, путешествовал по России – словом, настойчиво, упорно искал себя. В результате этих поисков родился замечательный мастер живописи, мастер архитектурных пейзажей и театральных декораций.

Закончив курс Московской школы живописи (с 1894 по 1900 год), Юон в 1900 году открыл в Москве вместе с художником И. О. Дудиным частную художественную школу «Студию Юона», которая действовала до 1917 года. В его студии учились Ватагин, Мухина, Фаворский и другие известнейшие советские художники.

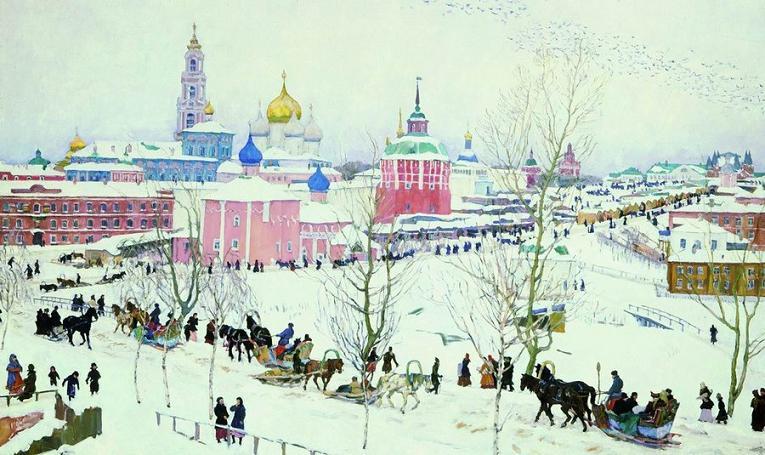

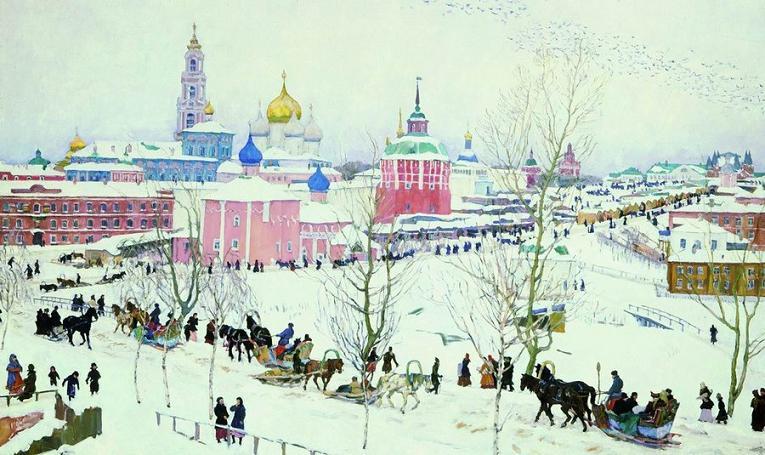

В конце 90-х годов художник много ездил по старым городам, расположенным на берегах Волги. В результате большой подготовительной работы родилась картина «Над Волгой» (1900 г.). Множество замечательных рисунков, этюдов, картин было написано Юоном в Троице-Сергиевской лавре – памятнике архитектуры XVII века. Наиболее интересны из них «К Троице» (1903 г.), «Троицкая лавра зимой» (1910 г.). Очень важно, что старинные архитектурные ансамбли Юон писал не отвлеченно, а окруженными современной ему жизнью. Картины его всегда очень жизненны, звучны, ярки, декоративны. Краски чистые, локальные. Много простора, света.

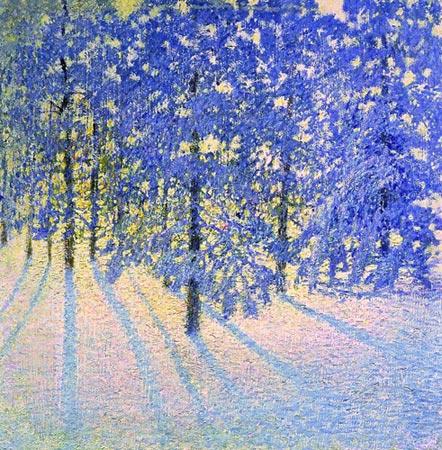

«Троицкая лавра зимой»

Любил Юон пейзажи. Эпические, торжественные, с большой перспективой, зимние и особенно весенние. Лучшие его пейзажи – «Весенний солнечный день» (1910 г.), «Мартовское солнце. Лигачево» (1915 г.), «Купола и ласточки» (1921 г.), «Русская зима. Лигачево» (1947 г.).

В 1940 году он начал писать эскизы для мозаик, которые должны были украсить зал Конституции проектируемого Дворца Советов. Трудился с огромным интересом, наметил себе множество тем, затрагивая самые разнообразные стороны нашей жизни.

В годы Отечественной войны Юон не выезжал из Москвы и много писал свой любимый посуровевший город. Одна из известнейших картин этого периода «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года» - монументальное, несмотря на небольшой размер, произведение.

Юон – мастер театральной декорации. Всего он оформил около двадцати пяти пьес и опер.

Всю жизнь интересовали Юона сложнейшие теоретические проблемы искусства. Доктор искусствоведения, действительный член Академии художеств, Юон написал множество теоретических искусствоведческих работ.

Игорь Эммануилович Грабарь

Игорь Эммануилович Грабарь родился в 1871 году в Будапеште, в семье учителя. Родители его вскоре переезжают в Россию, в небольшой городок Егорьевск Рязанской губернии. Маленький Игорь все свободные от занятий дни проводил с карандашом и акварелью. Любовь к рисованию еще больше окрепла в годы учения в Катковском лицее в Москве. Целые дни проводил Грабарь в Третьяковке, не пропускал ни одной художественной выставки. Стал заниматься в воскресных классах рисования при обществе любителей художеств. В доме своего друга Д. А. Щербиновского (впоследствии тоже художника) Грабарь познакомился с Архиповым, Поленовым и другими известными художниками. Юноша твердо решает стать живописцем. Но он убежден, что настоящий художник должен быть широко образованным человеком и потому 1889 году едет в Петербург, становится студентом юридического факультета университета, слушает лекции на историко-филологическом факультете. Немного позже начинает посещать вечерние занятия у талантливейшего художника-педагога Чистякова. В1893 году университет окончен. Игорь Эммануилович активно сотрудничает в журналах. А в 1894 году он поступает в Петербургскую академию художеств и через год попадает в мастерскую Репина. Затем около пяти лет занимается в Мюнхене в художественной школе Антона Ашбэ.

Свои убеждения и взгляды на искусство художник, вернувшись из-за границы, отстаивает в статьях, помещаемых в журналах. Он считает, что искусство любого народа слагается на национальной основе и в то же время неизбежно подвергается влиянию культур других народов. Свои живописные полотна он создает как раз на основе этого принципа. Тонко чувствуя обаяние родной природы, бесконечно любя Россию, художник прекрасно использует цветовые и свето-воздушные достижения импрессионистов.

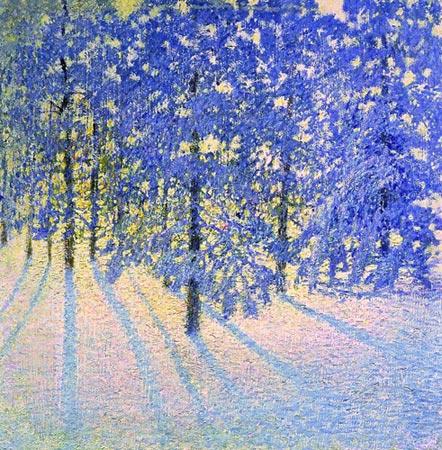

В 1901 году Третьяковская галерея приобретает его пейзаж «Луч солнца». В том же году Грабарь, вернувшись из-за границы, стосковавшись по России, создает одну за другой настоящие живописные поэмы: «Февральская лазурь», «Мартовский снег», «Грачиные гнезда». Мажорность, звучность, яркость красок – все это как-то по-новому открывало зрителям хорошо знакомые родные места, наполняло душу радостным волнением. Пейзажи Грабаря способствовали дальнейшему развитию всего русского пейзажного жанра.

|  «Февральская лазурь»

|

«Зимнее утро» |

Грабарь был большой мастер натюрморта. В нем он никогда не решал отвлеченных живописных задач. Интересными красочными сочетаниями художник старался передать живую красоту окружающего мира.

После 1917 года художник особенно увлекся портретом. Интерес к работе над портретами укрепился в голландском городке Гаарлеме, где Грабарь увидел в подлинниках портреты Франца Гальса. Грабарь создал портреты К. Чуковского, С. Чаплыгина, портрет сына и др.

За что бы ни брался Игорь Эммануилович, он делал это с таким энтузиазмом, с такой страстной влюбленностью, что все поражались его энергии. Жизненный путь Грабаря оборвался в 1960 году, когда ему шел восемьдесят девятый год. Но жизнь этого замечательного художника, ученого, писателя, искусствоведа велика в первую очередь не годами, а тем огромным количеством дел, совершить которые, казалось бы, не под силу одному человеку.

Общие и особенные черты творчества русских и французских

импрессионистов

Многие исследователи подвергают сомнению само существование импрессионизма в русской живописи, считая импрессионизм чисто французским течением, а его проявления в России - лишь бледным отсветом французской живописи. Однако это не так. Русский импрессионизм был, но не в виде слепого подражания французским мастерам, а как своеобразный симбиоз, сплав различных направлений. Несомненно, русские художники почерпнули много нового у французских импрессионистов. Но им были присущи и свои неповторимые, характерные черты. Объединяющим признаком стала свойственная многим русским художникам живописная манера, действительно несколько напоминающая работы французских импрессионистов, - любовь к свободному сочному мазку, фактурности красочной поверхности и особенно к работе на пленэре. При этом творчество русских художников отличается особой жаждой чего-то светлого, "отрадного", которое они стремились увидеть в каждом предмете. Благодаря этим особенностям русский импрессионизм получил столь широкое распространение в России и прожил значительно более долгую жизнь, чем во Франции.

Во времена, предшествующие революции, представителей русской интеллигенции привлекали многие западные достижения, различные новшества. Не были исключением и русские художники. Некоторые из них ездили за границу, перенимали там опыт, и, возвратившись на родину, продолжали работать в новой технике. Импрессионизм стал для русской живописи живой струей. Его приверженцы, подобно французским импрессионистам, согнали со своей палитры черную краску, стали использовать чистые цвета, провозгласив прекрасное главной целью искусства. Они критиковали передвижников, ставивших живопись в служение обществу, обвиняя их в утилитарном понимании искусства. Представители русского импрессионизма не чурались общественных тем, но при этом всегда уделяли большое внимание красоте живописи, передаче на картине света и воздуха.

Вообще, нужно сказать, поначалу импрессионизм в России использовался в основном в жанрах пейзажа и портрета. Ему были не свойственны жанровые сценки, как во Франции. Художники уходили от всего общественного, считая, по-видимому, что яркая праздничность импрессионизма не соответствует суровой русской жизни. Однако впоследствии именно импрессионизм стал главным средством изображения простых рабочих людей, их тяжкого труда, их отдыха. Особенно это проявилось после революции. Рабочий класс стал главным объектом изображения. Здесь как раз и помогла особая оптимистичность, жизнеутверждаемость импрессионизма, благодаря которой даже в самой тяжелой работе и жизненных тяготах люди могли теперь увидеть и светлую сторону, надежду на лучшее будущее. Правда, официально с импрессионизмом пытались бороться – ведь он пришел с Запада, а потому казался опасен. Но, во-первых, импрессионизм не мог исчезнуть так быстро, а, во-вторых, вскоре стало ясно, что его живописно-пластические достижения хорошо подходят для отражения атмосферы праздников и побед революции. К тому же русский импрессионизм, в отличие от французского, очень роднился с реализмом. Ему свойственны меньшая динамизация и большая нагруженность смыслом. Все эти особенности и определили столь долгую живучесть импрессионизма в русской живописи. Он был для советских художников своеобразным пределом творческой свободы, тем максимумом, на который они могли отойти от эстетики официального соцреализма.

Он стал своеобразным пределом, на который могли отойти советские художники в своем творчестве. Даже в самые тяжелые времена он давал людям надежду, был средством выражения мыслей художника о лучшей жизни, создавая у советских людей ощущение, что эта жизнь уже наступила, помогая выстоять.

Некоторое время русский импрессионизм являлся terra incognita, он исчез из истории искусства, как Атлантида или град Китеж. Ныне сомневаться в том, был ли импрессионизм в России, не приходится. Он был. У него было свое неповторимое лицо. Он оказался не частным, не случайным явлением в истории. Его рождение явилось результатом не столько внешнего воздействия, сколько собственной эволюцией русского искусства. Эпохальное значение его для русской живописи начинает обнаруживаться только сейчас.