СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Учебно - методический комплекс. "Мочевыделительная и половая системы"

Просмотр содержимого документа

«Учебно - методический комплекс. "Мочевыделительная и половая системы"»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ГАПОУ «БУГУЛЬМИНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ А.П.ВЯЗЬМИНА»

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ТЕМА: «МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМЫ

ЧЕЛОВЕКА»

Дисциплина: «Анатомия и физиология человека»

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело

Форма обучения–очная

Индекс: ОП.02

Вид занятия: теоретическое - 10 часов

практическое – 6 часов

Место проведения: кабинет №13 «Анатомия и физиология человека»

Составила преподаватель дисциплины

«Анатомии и физиология человека»:

Нафикова Ю.В.

Бугульма 2021 г.

ГАПОУ «Бугульминское медицинское училище имени А.П.Вязьмина»

Учебно - методическая карта

Дисциплина: «Анатомия и физиология человека»

Индекс: ОП.02

Курс: 2

Тип занятия: теоретическое– 2 часа.

Тема занятия: «Общие вопросы анатомии и физиологии мочевыделительной системы»

Цели занятия:

Учебные:

Сформировать знания об этапах выделения.

Сформировать знания оборганах выделения.

Сформировать знания о об органах мочевыделительной системы.

Сформировать знания о функциях органов мочевыделительной системы.

Развивающие:

1. Развивать у студентов умение выделить главное в изучаемом материале, сравнивать и обобщать факты, логически излагать мысли; оперировать формулировками, понятиями, определениями.

2. Развивать у студентов аналитическое мышление и внимание, при выполнении заданий разного уровня сложности.

3.Развивать у студентов способности профессионально использовать знания по теме.

Воспитательные:

Содействовать воспитанию студентов (формировать навыки самоорганизации, самостоятельной работы).

Прививать чувство ответственности за овладение учебным материалом.

Воспитывать необходимость постоянного самосовершенствования, формировать навыки самостоятельной работы с источниками медицинской информации.

Обучающийся должен:

Уметь:

1. Использовать латинскую и медицинскую терминологию.

Показывать в атласе, на таблицах, муляжахорганы мочевыделительной системы.

Знать:

Органы выделения.

План строения мочевыделительных органов.

Функции органов мочевыделительной системы.

Формируемые компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

Форма проведения: лекция.

Межпредметные связи: Латинский язык. Патологическая анатомия. Цитология. Гистология. Терапия. Урология. Хирургия. Акушерство и гинекология. Микробиология.

Оснащение:

1. Интернет – ресурсы:

http://www.e-anatomy.ru

http://www.anatom-mgmsu.ru

http://www.anatomcom.ru

http://www.anatomus.ru

2 .Информационные (дидактические) средства обучения: таблицы, скелет человека, фантомы, муляжи, планшеты анатомические, учебник, атлас.

Технические средства: проектор, экран, ноутбук.

Литература для преподавателя:

1. Федюкович Н.И. «Анатомия и физиология человека», изд. «Феникс»,2017г.

2. Самусев Р.П.,Сентябрев Н.Н. «Анатомия и Физиология человека». г.Москва, изд. АСТ, 2017г

3. Н.В. Смольникова, Е.Ф.Фалина, В.А. Сагун. «Анатомия и физиология» изд. г. Москва, «ГЭОТАР – Медиа». 2014 г.

4. Самусев Р.П. «Атлас анатомии человека» г.Москва, изд. АСТ Мир и Образование», 2018 г.

Ход занятия:

1. Организационный момент:

Рапортичка дежурного: выяснить отсутствующих студентов.

Проверить готовность внешнего вида: студенты должны присутствовать в медицинских халатах и колпаках (мед.шапочки).

Контроль знаний студентов по предыдущей теме.

Озвучить тему новой лекции.

2. Мотивация и целеполагание:

Знания, полученные на этом занятии, необходимы в учебной и практической деятельности

Опираясь на знания, полученные на этом занятии, вы сможете самостоятельно ориентироваться в топографии органов выделения.

3. Контроль знаний студентов:

Индивидуальная работа по карточкам (ответить на вопросы).

Изучение нового материала (план лекции):

Что такое экскреты.

Этапы процесса выделения.

Структуры участвующие в выделении.

Мочевыделительная система – органы, функции.

5. Закрепление изученного материала.

Фронтальный опрос:

Что такое экскреты.

Перечислить этапы процесса выделения..

Перечислить органы участвующие в процессе выделения.

Перечислить органы мочевыделительной системы.

6. Подведение итогов занятия:

Привлечь студентов к подведению итогов пройденного занятия. Выяснить у студентов все ли им понятно по пройденной лекции. Какие темы вызывают затруднения в изучении.

7. Домашнее задание:

1. Смольяникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. «Анатомия и физиология» г.Москва из. «ГЭОТАР –Медиа», 2014 г гл.20 стр. 490-491.

2. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека. Ростов-на Дону, изд. «Феникс»,2017г.: гл.5,стр. 276.

Внеаудиторная самостоятельная работа:

Работа с учебной и справочной литературой (учебниками, атласами, справочниками)

ГАПОУ «Бугульминское медицинское училище имени А.П.Вязьмина»

Учебно - методическая карта

Дисциплина: «Анатомия и физиология человека»

Индекс: ОП.02

Курс: 2

Тип занятия: теоретическое– 4 часа.

Тема занятия: «Почки, строение и функции. Мочевыводящие пути»

Цели занятия:

Учебные:

Сформировать знания о строении почек.

Сформировать знания о кровоснабжении почек.

Сформировать знания о нефроне.

Сформировать знания о мочеточниках.

Сформировать знания о мочевом пузыре.

Сформировать знания о мочеиспускательном женском и мужском канале.

Сформировать знания о первичной и вторичной моче, механизме образования мочи.

Развивающие:

1. Развивать у студентов умение выделить главное в изучаемом материале, сравнивать и обобщать факты, логически излагать мысли; оперировать формулировками, понятиями, определениями.

2. Развивать у студентов аналитическое мышление и внимание, при выполнении заданий разного уровня сложности.

3.Развивать у студентов способности профессионально использовать знания по теме.

Воспитательные:

Содействовать воспитанию студентов (формировать навыки самоорганизации, самостоятельной работы).

Прививать чувство ответственности за овладение учебным материалом.

Воспитывать необходимость постоянного самосовершенствования, формировать навыки самостоятельной работы с источниками медицинской информации.

Обучающийся должен:

Уметь:

1. Использовать латинскую и медицинскую терминологию.

Показывать в атласе, на таблицах, муляжахэлементы строения мочевыделительных органов.

Называть основные заболевания мочевыделительных органов.

Знать:

Почки – основной выделительный орган

Топографию почек.

Фиксирующий аппарат почек.

Наружное и внутреннее строение почек.

Строение нефрона.

Строение мочевыводящих путей.

Функции почек, фазы образования мочи, состав и свойства мочи, выделение мочи, .

Регуляцию мочеобразования и мочевыделения.

Формируемые компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

Форма проведения:лекция.

Межпредметные связи: Латинский язык. Патологическая анатомия. Цитология. Гистология. Терапия. Урология, Хирургия. Акушерство и гинекология.Микробиология.

Оснащение:

1. Интернет – ресурсы:

http://www.e-anatomy.ru

http://www.anatom-mgmsu.ru

http://www.anatomcom.ru

http://www.anatomus.ru

2 .Информационные (дидактические) средства обучения: таблицы, скелет человека, фантомы, муляжи, планшеты анатомические, учебник, атлас.

Технические средства: проектор, экран, ноутбук.

Литература для преподавателя:

1. Федюкович Н.И. «Анатомия и физиология человека», изд. «Феникс»,2017г.

2. Самусев Р.П.,Сентябрев Н.Н. «Анатомия и Физиология человека». г.Москва, изд. АСТ, 2017г

3. Н.В. Смольникова, Е.Ф.Фалина, В.А. Сагун. «Анатомия и физиология» изд. г. Москва, «ГЭОТАР – Медиа». 2014 г.

4. Самусев Р.П. «Атлас анатомии человека» г.Москва, изд. АСТ Мир и Образование», 2018 г.

Ход занятия:

1. Организационный момент:

Рапортичка дежурного: выяснить отсутствующих студентов.

Проверить готовность внешнего вида: студенты должны присутствовать в медицинских халатах и колпаках (мед.шапочки).

Контроль знаний студентов по предыдущей теме.

Озвучить тему новой лекции.

2. Мотивация и целеполагание:

Знания, полученные на этом занятии, необходимы в учебной и практической деятельности

Опираясь на знания, полученные на этом занятии, вы сможете самостоятельно ориентироваться в топографии органов мочевыделительной системы.

3. Контроль знаний студентов:

Фронтальный опрос по предыдущей теме: «Общие вопросы анатомии и физиологии мочевыделительной системы.

Изучение нового материала (план лекции):

Почки – строение, расположение.

Кровоснабжение почки.

Механизм образования мочи.

Состав и свойства мочи.

Мочевыводящие пути – строение.

5. Закрепление изученного материала.

Фронтальный опрос:

Расположение почек.

Что является структурно – функциональной единицей почки.

Фазы образования мочи.

Перечислить органы мочевыводящих путей.

Отличие мужского мочеиспускательного канала от женского.

6. Подведение итогов занятия:

Привлечь студентов к подведению итогов пройденного занятия. Выяснить у студентов все ли им понятно по пройденной лекции. Какие темы вызывают затруднения в изучении.

7. Домашнее задание:

1. Смольяникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. «Анатомия и физиология» г.Москва из. «ГЭОТАР –Медиа», 2014 г гл.20 стр. 491-504.

2. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека. Ростов-на Дону, изд. «Феникс»,2017г.: гл.5,стр. 276-288.

Внеаудиторная самостоятельная работа:

Работа с учебной и справочной литературой (учебниками, атласами, справочниками).

Составление словаря терминов.

Заполнение рабочей тетради.

ГАПОУ «Бугульминское медицинское училище имени А.П.Вязьмина»

Учебно - методическая карта

Дисциплина: «Анатомия и физиология человека»

Индекс: ОП.02

Курс: 2

Тип занятия: теоретическое– 4 часа.

Тема занятия: «Половая система»

Цели занятия:

Учебные:

Сформировать знания о строении женских половых органов.

Сформировать знания о строении молочной железы.

Сформировать знания о строении мужских половых органов.

Развивающие:

1. Развивать у студентов умение выделить главное в изучаемом материале, сравнивать и обобщать факты, логически излагать мысли; оперировать формулировками, понятиями, определениями.

2. Развивать у студентов аналитическое мышление и внимание, при выполнении заданий разного уровня сложности.

3.Развивать у студентов способности профессионально использовать знания по теме.

Воспитательные:

Содействовать воспитанию студентов (формировать навыки самоорганизации, самостоятельной работы).

Прививать чувство ответственности за овладение учебным материалом.

Воспитывать необходимость постоянного самосовершенствования, формировать навыки самостоятельной работы с источниками медицинской информации.

Обучающийся должен:

Уметь:

1. Использовать латинскую и медицинскую терминологию.

Показывать в атласе, на таблицах, муляжахстроение наружных и внутренних мужских и женских половых органов.

Знать:

Строение наружных и внутренних мужских половых органов.

Строение мужской и женской промежности.

Формируемые компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

Форма проведения: лекция.

Межпредметные связи: Латинский язык. Патологическая анатомия. Цитология. Гистология. Терапия. Урология, Хирургия. Акушерство и гинекология

Оснащение:

1. Интернет – ресурсы:

http://www.e-anatomy.ru

http://www.anatom-mgmsu.ru

http://www.anatomcom.ru

http://www.anatomus.ru

2 .Информационные (дидактические) средства обучения: таблицы, скелет человека, фантомы, муляжи, планшеты анатомические, учебник, атлас.

Технические средства: проектор, экран, ноутбук.

Литература для преподавателя:

1. Федюкович Н.И. «Анатомия и физиология человека» изд. Ростов-на-Дону, 2014г.

2. Федюкович Н.И. «Анатомия и физиология человека», изд. «Феникс»,2017г.

3. Самусев Р.П.,Сентябрев Н.Н. «Анатомия и Физиология человека». г.Москва, изд. АСТ, 2017г

4. Н.В. Смольникова, Е.Ф.Фалина, В.А. Сагун. «Анатомия и физиология» изд. г. Москва, «ГЭОТАР – Медиа». 2014 г.

5. Самусев Р.П. «Атлас анатомии человека» г.Москва, изд. АСТ Мир и Образование», 2018 г.

Ход занятия:

1. Организационный момент:

Рапортичка дежурного: выяснить отсутствующих студентов.

Проверить готовность внешнего вида: студенты должны присутствовать в медицинских халатах и колпаках (мед.шапочки).

Контроль знаний студентов по предыдущей теме.

Озвучить тему новой лекции.

2. Мотивация и целеполагание:

Знания, полученные на этом занятии, необходимы в учебной и практической деятельности

Опираясь на знания, полученные на этом занятии, вы сможете самостоятельно ориентироваться в топографии органов половой системы.

3. Контроль знаний студентов:

Тестирование по предыдущей пройденной теме: «Мочевыделительная система».

Изучение нового материала (план лекции):

Внутренние женские половые органы - строение, расположение, функции.

Наружные женские половые органы – строение, расположение, функции.

Молочная железа – строение, расположение, функция.

Внутренние мужские половые органы - строение, расположение, функции.

Наружные мужские половые органы – строение, расположение, функции.

5. Закрепление изученного материала.

Фронтальный опрос:

Перечислить внутренние женские половые органы.

Функция матки.

Перечислить наружные женские половые органы.

Функция молочной железы.

Перечислить внутренние мужские половые органы.

Перечислить наружные мужские половые органы.

6. Подведение итогов занятия:

Привлечь студентов к подведению итогов пройденного занятия. Выяснить у студентов все ли им понятно по пройденной лекции. Какие темы вызывают затруднения в изучении.

7. Домашнее задание:

1. Смольяникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. «Анатомия и физиология» г.Москва из. «ГЭОТАР –Медиа», 2014 г гл.21 стр. 508-527.

2. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека. Ростов-на Дону, изд. «Феникс»,2017г.: гл.5,стр. 288-308.

Внеаудиторная самостоятельная работа:

Работа с учебной и справочной литературой (учебниками, атласами, справочниками).

Заполнение рабочей тетради.

Создание презентаций на тему: «Половое воспитание»

Лекция на тему: «Почки. Строение и функции. Мочевыводящие пути»

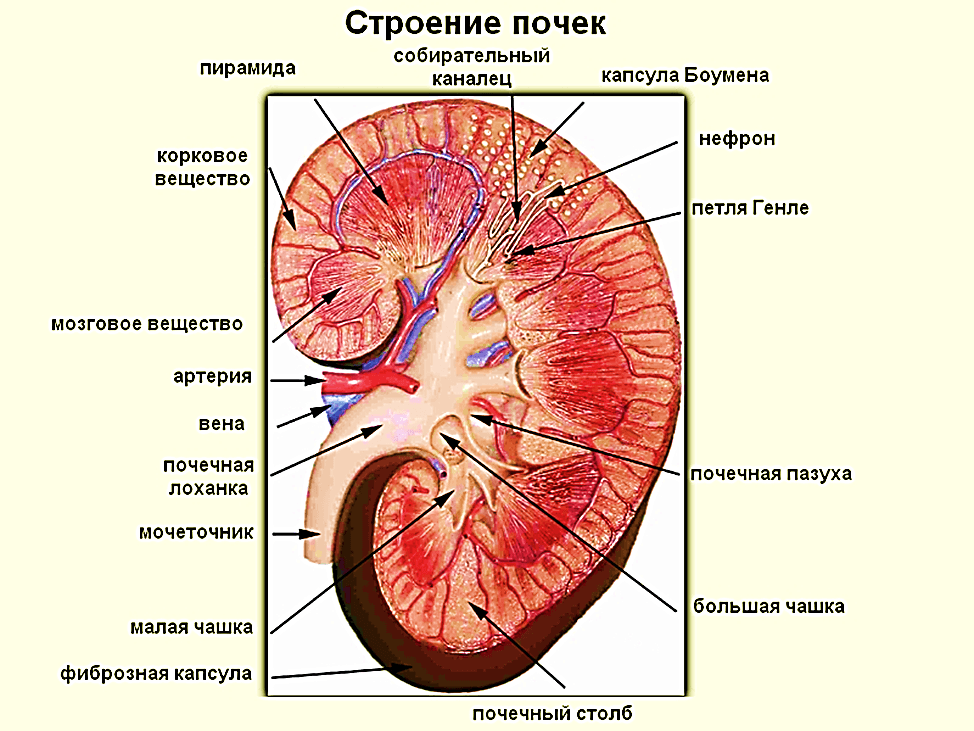

Почка (ren, nephros) –парный паренхиматозный орган весом 150 гр., темно – красного цвета. Почки расположены в полости живота позади брюшины на уровне на уровне XIIгрудных и двух верхних поясничных позвонков. Правая почка из – за прилежания к ней сверху печени лежит ниже левой на 2-3 см. Спереди от правой почки проходят нисходящая часть 12 п кишки правый изгиб ободочной кишки. Вверху правая почка соприкасается с висцеральной поверхностью печени. Впереди левой почки располагаются желудок, хвост поджелудочной железы, петли тощей кишки, а сверху примыкают селезенка и левый изгиб ободочной кишки. Задняя поверхность почки вместе с ее оболочками прилежит к диафрагме, квадратной мышце поясницы, поперечной мышце живота и большой поясничной мышце, которые образуют для почки углубление – почечное ложе. Верхний конец почки соприкасается с надпочечником.

Почка бобовидной формы, выпуклым – латеральным краем обращена кнаружи, а вогнутым медиальным – к позвоночнику. В центре вогнутого края имеется углубление – почечные ворота, через которые проходят кровеносные и лимфатические сосуды, нервы и жировая ткань. В каждой почке выделяют переднюю и заднюю поверхности, верхний и нижний концы (полюсы).

Оболочки почки:

Внутренняя – тонкая пластинка – фиброзная капсула, легко отделяющая от вещества почки.

Средняя - толстая жировая капсула, проникающая через почечные ворота в почечную пазуху. Она образует позади почки жировую подушку – околопочечное жировое тело.

Наружная – почечная фасция, состоит из двух листков – предпочечного и позадипочечного. Последний слева и справа прикрепляется к боковым отделам позвоночного столба.

Оболочки почки вместе с сосудами и нервами формируют фиксирующий аппарат почек, при ослаблении которого почка может смещаться и уходить в полость малого таза – эффект «блуждающая почка». От фиброзной капсулы внутрь почки отходят выросты – перегородки (трабекулы), разделяющие вещество почки на сегменты, доли и дольки.

Почка состоит из 2 частей: почечная пазуха и почечное вещество. Почечная пазуха занята большими и малыми чашками, почечной лоханкой, сосудами и нервами.

Строение почки:

Почка на разрезе состоит из взаимопроникающих двух слоев:

- коркового – светлого цвета;

- мозгового – темно – красного.

Корковое вещество шириной до 8 мм расположено по периферии под фиброзной капсулой, но проникает в мозговое в виде почечных столбов. В корковом веществ расположена основная часть структурно – функциональных единиц почки – нефронов, количество которых достигает 1,5 – 1,8 млн.

Мозговое вещество занимает центральную часть органа, проникая тонкими отростками в корковое, образуя мозговые лучи. Мозговое вещество образовано 10 – 15 конусообразными почечными пирамидами, обращенными основанием к корковому веществу. Верхушки пирамид – сосочки обращены в синус почки – пространство между воротами и мозговым слоем. Сосочек усеян точечными отверстиями, из которых выделяется моча. В каждой почке 11-13 сосочков. Между пирамидами расположены сероватые почечные столбы, представленные прослойками коркового вещества и образованные частями нефронов – петлями Генле и сосудами.

В ворота почки входят артерия, вена, мочеточник, который расширяется в ветвистую полость – лоханку. Почка многодольчатая, состоит из пяти сегментов.

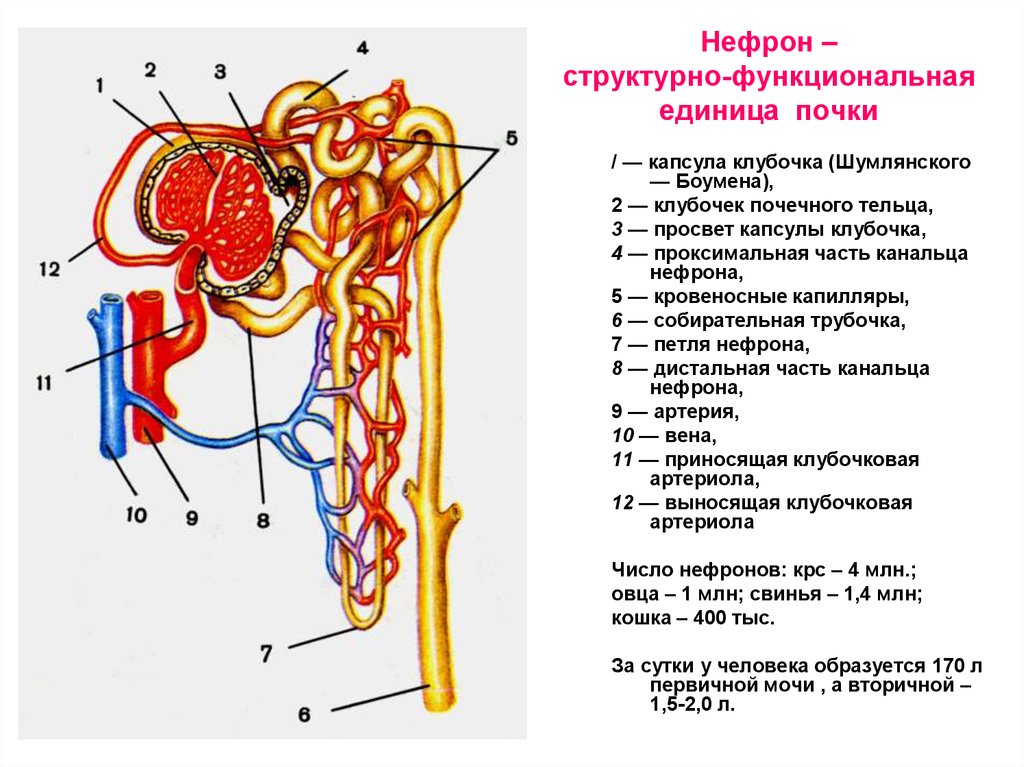

Нефрон– структурно – функциональная единица почки, которая осуществляет ее основные функции. Нефрон начинается почечным тельцем. Почечное тельце состоит из капсулы Шумлянского – Боумена, которая имеет форму двустенного бокала, внутри находится сосудистый клубочек. Капсула продолжается в проксимальный извитой каналец, петлю нефрона (Генле), которая изгибается и переходит в дистальный прямой и извитой каналец. Клубочек образован приносящим сосудом, из капсулы выходит выносящий сосуд и своими ветвями оплетает систему канальцев. В капсуле клубочка происходит процесс фильтрации крови, в канальцах – процесс обратного всасывания или реабсорбции. Дистальный извитой каналец впадает в собирательную почечную трубочку, которая продолжается в сосочковый проток, открывающийся на вершине пирамиды в полость малой почечной чашки. Несколько малых чашек (2-3) открываются в большую чашку. Слияние друг с другом 2-3 больших чашек образует расширенную общую полость – почечную лоханку. Лоханка в области ворот почки, суживаясь, образует мочеточник. Малые и большие почечные чашки, почечная лоханка и мочеточник составляют мочевыводящие пути почки.

Извитые канальцы на всем протяжении выстланы изнутри однослойным кубическим эпителием, собирательные трубки – однослойным призматическим эпителием.

Стенки лоханки, больших и малых почечных чашек имеют одинаковое строение: в них различают слизистую, мышечную и адвентициальную оболочки. В начальной части (области свода) стенки малых почечных чашек содержат гладкомышечные клетки, образующие кольцеобразный слой – сжиматель свода. Все они составляют фроникальный аппарат почки, роль которого заключается в регулировании количества мочи, выводимой из почечных канальцев в малые почечные чашки, и создании препятствия обратному току мочи, в регулировании внутрилоханочного давления и водного баланса организма.

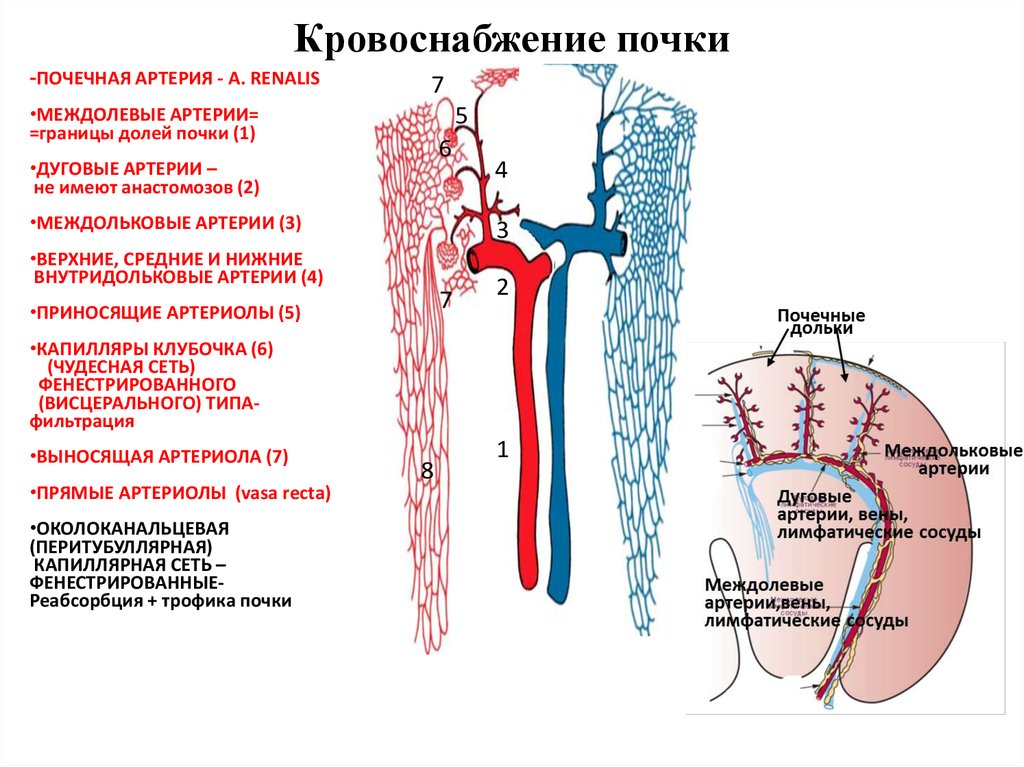

Кровоснабжение почки.

На всем протяжении нефрон окружен кровеносными капиллярами. Кровь к капиллярному клубочку почечного тельца притекает из системы почечной артерии. Почечная артерия – крупный сосуд, отходящий от брюшной аорты, входит в ворота почки и делится на переднюю и заднюю ветви, далее сегментарные артерии, разветвляются на междолевые, которые проходят в почечных столбах на границе мозгового и коркового вещества образуют дуговые артерии, от каждой из них отходят междольковые артерии. Междольковые артерии отдают приносящие сосуды (артериола), входящие в капсулы нефронов, которые разветвляются на клубочковые капилляры, из клубочка выходит выносящий артериальный сосуд (артериола) и распадается на капилляры оплетающие почечные канальцы. Система артериол и капилляров оплетающих почечные канальцы называется «чудесная сеть почки». Капилляры которые образуют густую сеть затем переходят в венулы. Венулы сливаются в междольковые вены, впадающие в дуговые вены, расположенные на границе коркового и мозгового вещества. Они, в свою очередь, переходят в междолевые вены, затем сегментарные, которые формируют почечную вену, впадающую в нижнюю полую вену.

Механизмы мочеообразования.

Мочеообразование имеет три фазы:

Клубочковая фильтрация.

Канальцевая реабсорбция.

Канальцевая секреция.

Клубочковая фильтрация. Образование мочи в почках начинается с фильтрации плазмы крови в почечных клубочках. В сосудистый клубочек почечного тельца кровь попадает из приносящей артериолы. Гидростатическое давление крови в сосудистом клубочке достаточно высокое – до 70 мм.рт.ст. В просвете капсулы Шумлянского – Боумена оно достигает всего лишь 30 мм.рт.ст. Внутренняя стенка капсулы Шумлянского – Боумена плотно срастается с капиллярами сосудистого клубочка, тем самым формируя своеобразную мембрану между просветом капилляра и капсулы. В то же время между клетками, образующими ее, остаются небольшие пространства. Возникает подобие мельчайшей решетки (сита). Артериальная кровь протекает через капилляры клубочка медленно, что максимально способствует переходу ее компонентов в просвет капсулы. Из капилляров клубочка вода, соли, глюкоза и другие компоненты крови попадают в полость капсулы. Так образуется клубочковый фильтрат (в нем отсутствуют форменные элементы крови и белки). Через почку за 1 мин проходит около 1200 мл крови, что составляет 25% всей выбрасываемой сердцем крови. Переход жидкости из клубочка в капсулу за 1 мин называется скоростью клубочковой фильтрации. Образующийся фильтрат собирается в просвете капсулы Шумлянского – Боумена и носит название – первичной мочи. В норме у мужчин в обеих почках скорость клубочковой фильтрации составляет 125 мл/мин, у женщин – 110 мл/мин, или 150-180л в сутки. За сутки образуется 130-200 л первичной мочи(это примерно в 4 раза больше общего количества жидкости в организме). В клинической практике используют пробу Реберга. Суть ее заключается в расчете клиренса креатинина. Клиренс – это объем плазмы крови, которая, проходя через почки за определенное время (1 мин), полностью очищается от того или иного вещества. Креатинин – эндогенное вещество, концентрация которого в плазме крови не подвержена резким колебаниям. Это вещество выводится только почками путем фильтрации. Секреции и реабсорбции оно практически не подвергается.

При снижении АД ниже 50 мм.рт.ст.(например, при кровопотере) ведет к прекращению процессов образования первичной мочи.

Первичная моча отличается от плазмы крови отсутствием в ней молекул белков, которые из-за своих размеров не могут пройти через стенку капилляров в капсулу. В ней также содержатся продукты обмена веществ (мочевина, мочевая кислота и пр.) и другие составные части плазмы, в том числе и необходимые для организма вещества (аминокислоты, глюкоза, витамины, соли и др.).

На величину фильтрации оказывают влияние различные внутрипочечные и внепочечные факторы.

Почечные факторы:

величина гидростатического давления крови в капиллярах клубочка;

количество функционирующих клубочков(почечные клубочки подчиняются общему закону резервации);

величина давления ультрафильтрата в капсуле клубочка;

степень проницаемости капилляров клубочка (при некоторых заболеваниях проницаемость капилляров настолько повышается, что через клубочковый фильтр проходят белок и форменные элементы крови).

Внепочечные факторы:

величина кровяного давления в магистральных сосудах (аорта, почечная артерия);

скорость почечного кровотока;

величина онкотического давления крови;

функциональное состояние других выделительных органов;

степень гидратации тканей (количество воды в тканях).

Канальцеваяреабсорбция.Под реабсорбцией понимают обратное всасывание из первичной мочи в кровь воды и некоторых веществ, необходимых для организма. Так, в почках человека из каждых 125 л фильтрата назад всасывается 124 л. В результате из 180 л первичной мочи образуется только 1,5 – 1,8 л конечной мочи, остальная жидкая часть всасывается в почечных канальцах и собирательных трубочках. Первичная моча из капсулы поступает в канальцы нефрона, где осуществляется реабсорбция. Обратное всасывание различных веществ осуществляется за счет активного и пассивного транспорта. Если вещество реабсорбируется с затратой энергии, то такой процесс называется активным транспортом.Пассивный транспорт веществ осуществляется без непосредственной затраты энергии, с помощью диффузии и осмоса. За счет пассивного транспорта реабсорбируются вода, углекислый газ, мочевина, хлориды.

Реабсорбция веществ в различных отделах нефрона неодинакова. В проксимальном сегменте нефрона из ультрафильтрата в норме полностью реабсорбируется глюкоза, аминокислоты, витамины, белки, микроэлементы, значительное количество натрия и хлора и многие другие вещества. Микроворсинки почечного эпителия увеличивают площадь всасывания. В петле Генле происходит реабсорбция основных ионов электролитов и воды (15-35% фильтра). В дистальном канальце и собирательных трубочках секретируются ионы калия и реабсорбируется вода. Здесь начинает формироваться конечная моча.

Существует порог выведения различных веществ в почечных канальцах, т.е та концентрация вещества в крови, при которой оно не может быть полностью реабсорбровано и появляется в конечной моче. Практически все вещества, имеющие важное значение для организма, имеют порог выведения, они называются пороговыми. Пример порогового вещества – глюкоза: она полностью реабсорбируется, если концентрация в плазме крови меньше или равна 10 ммоль/л. При увеличении концентрации глюкозы в крови сверх указанной величины определенная ее часть выделяется с мочой, наступает глюкозоурия – появление глюкозы в моче. Ряд веществ выделяется с мочой при любой их концентрации в крови, это непороговые вещества, примером которых являются все сульфаты, полисахарид инулин и т.д.

Канальцевая секреция.Эпителиальные клетки нефрона захватывают некоторые вещества из крови и интерстициальной жидкости и переносят их в просвет канальцев. Удаляются вещества, не прошедшие почечный фильтр или же содержащиеся в крови в больших количествах: белковые шлаки, лекарства, пестициды, некоторые краски и др. Секреция позволяет быстро экскретировать органические кислоты, основания и ионы. Почечный эпителий может также синтезировать некоторые вещества, например гиппуровую кислоту или аммиак, и выделять их непосредственно в канальцы.

Таким образом, секреция – процесс противоположный по направлению реабсорбции (реабсорбция осуществляется из канальцев в кровь; секреция – из крови в канальцы).

Вторичная моча (конечная) образуется в собирательных трубочках со скоростью 1 мл/мин или 1-1,5 л/сут. Вторичная моча – прозрачная жидкость светло - желтого цвета (пигмент уробилин) и чаще всего зависит от ее относительной плотности. Реакция мочи слабокислая рН 5,0-7,0, в которой содержатся 95% воды и 58% сухого остатка:основную часть которых составляют мочевина — 2 %, мочевая кислота —- 0,05 %, креатинин — 0,075 %. В суточной моче содержится около 25—30 г мочевины и 15—25 г неорганических солей (сульфаты, фосфаты), а также солей натрия и калия. В моче обнаруживаются только следы глюкозы. Эпителиальных клеток 0-3 в поле зрения, лейкоцитов 0-3. Относительная плотность 1,012— 1,025 г/см. Реакция мочи непостоянна. Во время мышечной работы в крови накапливаются кислоты. Они выводятся почками – реакция мочи кислая.

При употреблении растительной пищи реакция мочи нейтральная или щелочная. В норме в моче присутствуют пигменты, например уробилин. Пигменты мочи образуются в кишечнике и почках из биллирубина. Появление неизмененногобиллирубина в моче характерно для заболеваний печени и желчевыводящих путей. В норме белок не содержится в моче. Его появление там называется протеинурией. Это состояние свидетельствует о заболевании почек. Но белок может быть найден в моче и у здоровых людей после большой физической нагрузки. Глюкоза у здорового человека в моче обычно не содержится. Ее появление связано с избыточной концентрацией вещества в крови (сахарный диабет). Появление глюкозы в моче – глюкозоурия. Физиологическая глюкозоурия наблюдается при стрессах, употреблении в пищу повышенных количеств углеводов.

Увеличении содержания лейкоцитов выше 5-6 в поле зрения – лейкоцитоурия; выше 60 – пиурия.Лейкоцитоурия и пиурия – признаки воспалительных заболеваний почек или мочевыводящих путей. В норме эритроциты в моче встречаются в единичном количестве, возрастание их – гематурия.В моче также могут обнаруживаться бактерии, нормальное значение которых не более 50 000 в 1 мл; при больших цифрах говорят о бактериурии.

Регуляция мочеобразования и мочевыделения.

Количество образуемой мочи и ее состав отличаются непостоянством и зависят от времени суток, внешней температуры, количества выпитой воды и состава пищи, от уровня потоотделения, мышечной работы и других условий. Мочеобразование зависит прежде всего от уровня артериального давления. На него так же влияет степень кровоснабжения почек, а, следовательно, и величина просвета кровеносных сосудов этих органов. Сужение капилляров почек и падение артериального давления уменьшают, а расширение капилляров и повышение АД увеличивают мочеотделение.

Интенсивность мочеобразования колеблется в течение суток: днем оно в 3-4 раза больше, чем ночью. Моча, образовавшаяся в ночные часы, более темная и концентрированная, чем дневная. При длительной физической нагрузке мочевыделение снижается из – за усиленного потоотделения – большую часть жидкости организм выделяет путем испарения. То же самое происходит и при увеличении внешней температуры: в жаркие дни количество мочи уменьшается, и она становится более концентрированной. Прием большого количества воды увеличивает диурез. Кратковременная и интенсивная мышечная работа также увеличивает мочеобразование, что зависит в основном от повышения во время нагрузки АД. Регуляция мочеобразования происходит нервно – гуморальным путем. Нервная система и гормоны регулируют тонус почечных артерий, поддерживая АД, необходимое для фильтрации мочи.

Гуморальная регуляция.Соматотропин и АКТГ (гормоны гипофиза) повышают диурез. Вазопрессин, антидиуретический гормон снижает мочеобразование, стимулируя реабсорбцию воды в дистальном канальце и начале собирательных трубочек. Гипофункция этого гормона вызывает несахарный диабет. Альдестерон коркового слоя надпочечников – способствует реабсорбции натрия и выведению калия в дистальных канальцах. Он тормозит обратное всасывание кальция и магния в проксимальном канальце. Ренин – фермент, действующий на постоянно циркулирующий в крови белок – ангиотензинI, превращая его в ангиотензинII. В результате происходит сужение артериол всего организма (и почек в частности) с повышением АД. Секреция ренина находится в обратной зависимости от количества крови, притекающей к клубочку и от количества натрия в первичной моче. Выделение ренина увеличивается при снижении давления в почке и гипонатриемии. Ренин – мощный фактор саморегуляции почечного кровотока, чутко реагирующий на снижение центрального АД (в том числе и при кровотечении, шоке и т.д).

Нервная регуляция.Вегетативная нервная система регулирует как процессы клубочковой фильтрации, так и канальцевойреабсорбции. Симпатические нервы почек в основном сосудосуживающие. При их раздражении суживаются как приносящая, так и выносящая артериолы клубочка, снижается клубочковая фильтрация, уменьшаетсявыделение воды и увеличивается выведение натрия с мочой. Если суживаются только выносящие артериолы, диурез увеличивается. Симпатические нервы стимулируют секрецию ренина.

Увеличения количества мочи, образующейся в течение суток – полиурия. Снижение мочеобразования менее 500-600 мл/сут – олигоурия. Полное прекращение выделения мочи – анурия.

Акт мочеиспускания.

Конечная моча поступает по чашечкам в лоханку, мочеточник и мочевой пузырь. Обратному току мочи в мочеточник препятствует клапан – мышца мочеточника, косо входящего в мочевой пузырь. Моча накапливается в мочевом пузыре до 500 мл и периодически выводится.

Мочевой пузырь иннервируют тазовые парасимпатические и симпатические нервы. При возбуждении симпатических нервов усиливается перистальтика мочеточников, расслабляется мышца мочевого пузыря, усиливается тонус его сфинктеров, и моча накапливается в пузыре. При возбуждении парасимпатических нервов мышечная стенка мочевого пузыря сокращается, сфинктеры открываются, моча выходит из пузыря в уретру. Таким образом, мочеиспускание – сложнорефлекторный акт, который заключается в одновременном сокращении стенки пузыря и расслаблении его сфинктеров. Повышение давления в пузыре раздражает его механорецепторы. Афферентные импульсы поступают в спинной мозг. Эфферентные импульсы по парасимпатическим нервам идут к мочевому пузырю. Одновременно от спинномозгового центра мочеиспускания возбуждение передается в корковый центр, где формируется позыв к мочеиспусканию. При этом акт может по необходимости быть задержан или ускорен.

У маленьких детей корковый контроль отсутствует, он формируется постепенно, с возрастом. При невротических реакциях, чаще у детей возможен срыв коркового контроля в ночное время с возникновением энуреза - ночного недержания мочи.

Состав и физико – химические свойства мочи

Объем мочи зависит от количества потребляемой жидкости и составляет в среднем 50 – 80% от её объема. Суточное количество мочи у здорового взрослого человека составляет 2000 мл.

Увеличение объема мочи бывает при приеме большого количества жидкости. Особенно выделение мочи возрастает при употреблении в больших количествах чая, кофе, алкогольных напитков. Содержащийся в них кофеин (чай, кофе) и этиловый спирт (алкогольные напитки) угнетают выработку вазопрессина. Синтез этого гормона подавляется также при охлаждении.

При ограниченном приеме жидкости объем мочи уменьшается. Снижение выделения мочи наблюдается и при болезнях почек, при рвоте, поносе, испарении воды кожей при повышенной температуре.

У спортсменов снижение уровня выделения мочи встречается после интенсивных тренировок и соревнований вследствие большой потери воды с потом и выдыхаемым воздухом.

Плотность мочи у нормального здорового человека составляет 1,010 – 1,040 г/мл. После выполнения физических нагрузок, сопровождаемых значительным потоотделением, моча может иметь высокую плотность – до 1,035 – 1,040 г/мл.

Кислотность мочи зависит от питания. Обычно моча имеет слабокислую реакцию. Употребление в пищу мяса делает мочу ещё более кислой, а овощная диета, напротив, делает мочу более щелочной. После выполнения физических нагрузок кислотность мочи возрастает, что объясняется выделением с мочой больших количеств молочной кислоты.

В норме моча имеет соломенно-желтую окраску. Эту окраску придают моче главным образом пигменты, образующиеся при распаде гемоглобина. Интенсивность окраски зависит от плотности мочи. Чем выше плотность, тем насыщеннее окраска мочи.

Свежевыделенная моча у здоровых людей, как правило, прозрачна. Далее возможно ее помутнение. Прозрачность мочи следует оценивать сразу после её выделения.

В сутки с мочой из организма выделяется 50 – 70 г растворенных в ней веществ.

На первом месте в составе мочи – мочевина. За сутки ее выделяется 20 – 35 г. По содержанию мочевины можно судить об интенсивности распада белков в организме. У здорового человека выделение мочевины повышается при приеме богатой белками пищи.

Еще одно вещество – мочевая кислота – выделяется при распаде нуклеиновых кислот. Её обычное содержание в моче 0.7 г. Мочевая кислота и её соли плохо растворимы в воде, поэтому они могут образовывать камни в почках, мочевом пузыре и выпадать в виде осадка в собранной моче.

В моче в сутки может выделяться также 1- 2г креатина, 8 -15г хлористого натрия.

При патологическихсостоянияхв моче может появляться белок. Это явление называется протеинурия.Это явление связано с серьезными нарушениями работы почек и сердечной недостаточности. Оно нередко встречается при занятиях спортом и говорит о перетренировке.

Ещё одним поводом для беспокойства может служить глюкозурия – повышенное содержание глюкозы в моче.Причин здесь может быть две: либо повышенное содержание глюкозы в крови, либо плохая работа почек.

Кетоновые телапоявляются в моче при диабете, продолжительных физических нагрузках, при голодании. Наличие в моче избытка кетоновых тел называется кетонурия.

Наконец при воспалительных процессах в моче может появляться кровь. Гематурия – называется это явление. У спортсменов – это явление носит, как правило, травматический характер. По виду эритроцитов в этой крови можно сказать о месте нарушения мочевыделительной системы.

Мочеточник (ureter) - парный орган, представляет собой трубку длиной 30-35 см, и диаметром 6-8 мм, через которую почечная лоханка сообщается с мочевым пузырем. Различают брюшную, тазовую и внутристеночную части мочеточника.

Брюшная часть проходит забрюшинной по передней поверхности большой поясничной мышцы до малого таза. Правый мочеточник берет начало от уровня нисходящей части 12п кишки, а левый от двенадцатиперстно - тощего изгиба. Спереди мочеточника располагаются яичковые(яичниковые) артерия и вена, париетальная брюшина.

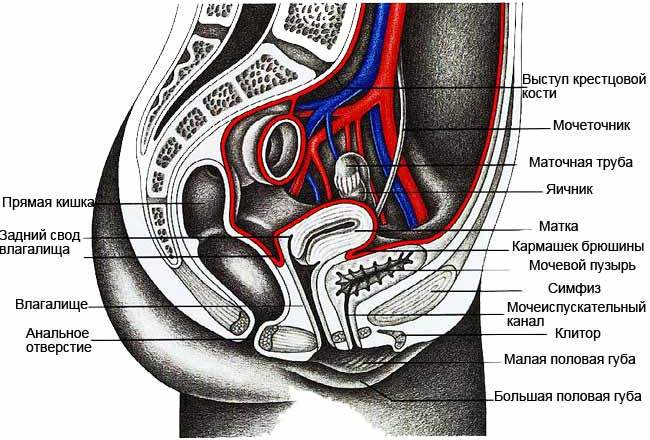

Тазовая часть начинается от пограничной линии таза, идет вперед, медиально вниз до дна мочевого пузыря. В полости малого таза каждый мочеточник располагается впереди от внутренней подвздошной артерии. У женщин тазовая часть мочеточника проходит позади яичника, затем мочеточник с латеральной стороны огибает шейку матки и ложится между передней стенкой влагалища и мочевым пузырем. У мужчин тазовая часть располагается кнаружи от семявыносящего протока, затем пересекает его и несколько ниже верхнего края семенной железы входит в мочевой пузырь. Просвет мочеточника в тазовой части несколько сужен.

Конечный отдел тазовой части мочеточника проходит в косом направлении в стенке мочевого пузыря и называется внутристеночной частью.

В мочеточнике различают три изгиба: в поясничном и тазовой областях, а также перед впадением в мочевой пузырь – и три сужения: в месте перехода почечной лоханки в мочеточник, при переходе брюшной части в тазовую и перед впадением в мочевой пузырь.

Стенка мочеточника трехслойная. Наружный – адвентиция (спереди прилежит брюшина); под ним – гладкомышечная из двух слоев (продольного и поперечного); внутренний – слизистая оболочка с продольными складками (выстлана переходным эпителием). Функция: проведение мочи из почек в мочевой пузырь.

Мочевой пузырь(vesicaurinaria) - непарный полый орган вместимостью 250-500 мл, выполняющий функцию резервуара для мочи, располагается на дне малого таза; форма его зависит от степени наполнения мочой. Располагается между лобковым симфизом и маткой у женщин, симфизом и прямой кишкой – у мужчин. Наполненный мочевой пузырь расположен по отношению к брюшине мезоперитонеально, пустой – экстраперитонеально. Мочевой пузырь покрыт брюшиной с трех сторон. Мочевой пузырь фиксирован к стенкам и органам малого таза при помощи ряда связок. Кроме связок, мочевой пузырь укреплен также мышечными пучками.

Различают тело, шейку, дно и верхушку органа. Передняя верхняя часть обращенная к передней брюшной стенке, называется верхушкой. Без выраженной границы верхушка пузыря переходит в расширяющуюся часть – тело пузыря, которое, продолжаясь кзади и вниз, переходит в дно пузыря. Нижняя часть мочевого пузыря воронкообразно сужается и переходит в мочеиспускательный канал. Она получила название шейки пузыря. В нижнем отделе пузыря находится внутреннее отверстие мочеиспускательного канала.

Стенка мочевого пузыря состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и соединительно тканной, а в местах покрытых брюшиной – из серозной оболочки. В наполненном мочой пузыре стенки растянутые, тонкие 2-3 мм, а после опорожнения толщина их достигает 12-15 мм. Слизистая оболочка выстлана переходным эпителием и образует множество складок.

В передней части дна мочевого пузыря находятся три отверстия: два отверстия мочеточников и внутреннее отверстие мочеиспускательного канала. Между ними расположен мочепузырный треугольник, в котором слизистая оболочка плотно срастается с мышечной. Мышечная оболочка в области шейки мочевого пузыря образует вокруг внутреннего отверстия мочеиспускательного канала мышцу – сжиматель мочевого пузыря. Сокращаясь мышечная оболочка выталкивает мочу наружу через мочеиспускательный канал. Снаружи мочевой пузырь покрыт соединительнотканной оболочкой, а сверху и частично слева и справа – брюшиной.

Мочеиспускательный канал(urethra) – предназначен для периодического выведения мочи из мочевого пузыря и выталкивания семени (у мужчин).

Мужской мочеиспускательный канал(urethramasculinа)- представляет собой мягкую эластичную трубку длиной около 16-22 см. Начинается от мочевого пузыря внутренним отверстием мочеиспускательного канала и простирается до наружного отверстия мочеиспускательного канала, расположенного на венце головки полового члена.Мужской мочеиспускательный канал делится на три части:

Предстательная часть находится внутри простаты и имеет длину около 3 см. На ее задней стенке расположено продольное возвышение – гребень мочеиспускательного канала. Наиболее выступающая часть этого гребня – семенной холмик, на верхушке которого находится небольшое углубление предстательная маточка. По сторонам от нее открываются устья семявыбрасывающих протоков, а также отверстия выводных протоков предстательной железы.

Перепончатая часть начинается от верхушки предстательной железы и достигает луковицы полового члена, длина ее составляет 1,5 см. В этом месте канал проходит через мочеполовую диафрагму, где вокруг него образуется произвольный сфинктер мочеиспускательного канала.

Губчатая часть - самая длинная (около 15 см) часть мочеиспускательного канала, которая проходит внутри губчатого тела полового члена.

Слизистая оболочка предстательной и перепончатой частей канала выстлана многорядным цилиндрическим эпителием, губчатой части – однослойным цилиндрическим, а в области головки полового члена – многослойным плоским эпителием.

Женский мочеиспускательный канал(urethrafeminina)шире мужского и представляет собой прямую трубку длиной 3,5-3,5см и диаметром 7-10 мм, открывающуюся кпереди и выше отверстия влагалища. Его функция - только выведение мочи. Женский мочеиспускательный канал слегка изогнут кзади, так как проходит через мочеполовую диафрагму промежности, располагаясь под симфизом. Вместе его прохождения через мочеполовую диафрагму имеется наружный (произвольный) сфинктер мочеиспускательного канала, подчиненный сознанию человека. Стенка канала состоит из слизистой, губчатой, мышечной и соединительнотканной оболочек. Слизистая оболочка на своей поверхности имеет продольные складки и углубления - лакуны мочеиспускательного канала. На задней стенке имеется высокая складка слизистой оболочки – гребень мочеиспускательного канала. Мышечная оболочка хорошо выражена, состоит из внутреннего продольного и наружного циркулярного слоев. Последний образует внутренний (непроизвольный) сфинктер, расположенный вокруг внутреннего отверстия мочеиспускательного канала. В средней части канал окружен волокнами скелетной мышцы произвольного сфинктера. Адвентициальная оболочка представлена тонким слоем волокнистой соединительной ткани.

Мочеполовая диафрагма( diaphragmaurogenitale) подобно тазовой, представляет собой фасциально-мышечную пластинку, расположенную в передней части дна малого таза, между нижними ветвями лобковых и ветвями седалищных костей. Состав этой пластинки входят со стороны верхней поверхности верхняя фасция мочеполовой диафрагмы, со стороны нижней — нижняя фасция мочеполовой диафрагмы (мембрана промежности); обе они прикрепляются с каждой стороны к нижней ветви лобковой и к ветви седалищной костей.

Впереди мочеиспускательного канала передний край диафрагмы не достигает лобкового симфиза, а образует плотную и сильно натянутую поперечную связку промежности.

Между верхней и нижней фасциями мочеполовой диафрагмы находится глубокое пространство промежности, в котором заложены две мышцы: передняя — сфинктер мочеиспускательного канала, и задняя — глубокая поперечная мышца промежности.

В глубоком пространстве промежности в толще мышцы расположены бульбоуретральные железы, у мужчин и большие железы преддверия, у женщин.

Мышцами мочеполовой области являются мышцы мочеполовой диафрагмы и наружных половых органов.

Лекция на тему: «Половая система»

Женские половые органы.

Женские половые органы достигают полного развития с наступлением полового созревания, когда устанавливается их циклическая деятельность (оварально – менструальный цикл), контролируемая гормональными и нейральными механизмами. Их репродуктивный период начинается первым менструальным циклом (менархе) в возрасте от 9-14, длится около 30-45 лет и завершается в 45-55 лет с прекращением циклической активности половой системы (менопауза), после чего органы половой системы утрачивают свои функции и атрофируются.

Согласно положению, систему женских половых органов подразделяют на внутренние и наружные.

Внутренние женские половые органы.

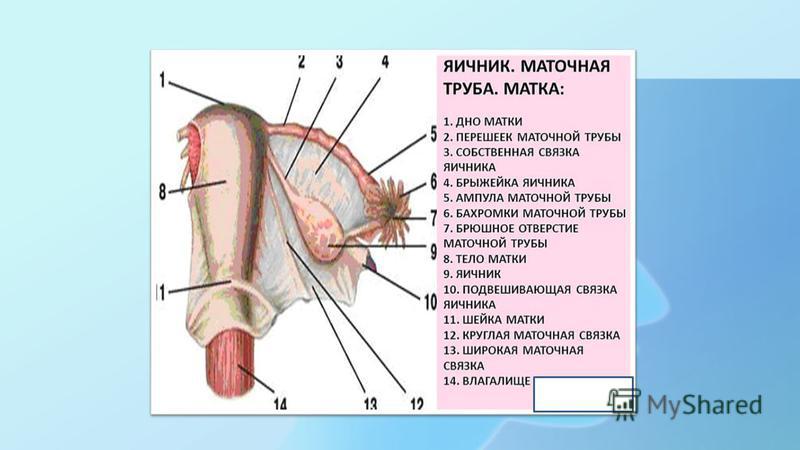

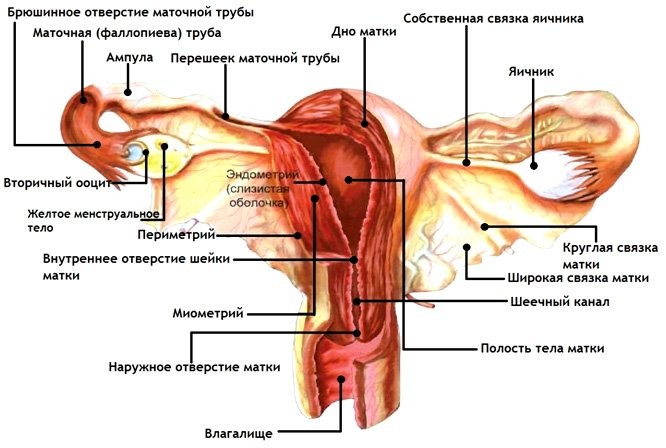

К внутренним женским половым органам относятся: яичник, придатки яичника, маточные трубы, матка, влагалище.

Яичник(ovarium) – парная женская половая железа массой 5-8 г., эллипсоидной формы, которая складкой брюшины прикрепляется к задней поверхности широкой связки матки. В нем происходят развитие и созревание женских половых клеток (яйцеклетки), а также образование женских половых гормонов. Расположен яичник по обеим сторонам матки на боковых стенках малого таза. В этом положении каждый яичник фиксируют собственная и подвешивающая связки яичника. Брюшина образует у брыжеечного края яичника дубликатуру – брыжейку яичника, при помощи которой орган прикреплен к широкой связке матки. Выпуклым свободным краем яичник обращен назад, к тазовой поверхности крестца. В яичнике различают две свободные поверхности: медиальную, направленную в полость малого таза, и латеральную, прилегающую к стенке малого таза. Поверхности яичника переходят сзади в выпуклый свободный край, а спереди – в брыжеечный край, к которому прикрепляется брыжейка яичника. В области брыжеечного края находится углубление – ворота яичника, через которые в орган входят и выходят из него кровеносные сосуды и нервы. В яичнике различают верхний трубный конец, обращенный к маточной трубе, и нижний маточный конец, соединенный с маткой собственной связкой яичника. К трубному концу яичника прикрепляется наиболее крупная яичниковая бахромка маточной трубы.

Поверхность яичника покрыта однослойным кубическим эпителием, под которым расположена плотная соединительнотканная белочная оболочка. Паренхима яичника состоит из двух слоев: наружного – коркового вещества и внутреннего – мозгового вещества. Мозговое вещество находится в области брыжеечного края и в глубине яичника. Оно состоит из соединительной ткани, в которой проходят сосуды и нервы. Корковое вещество расположено по его периферии, оно имеет соединительнотканную строму, содержащую фолликулы различной степени зрелости, в которых происходит формирование и созревание яйцеклеток, а также образование женских половых гормонов. У новорожденных девочек в фолликулах яичника находятся незрелые яйцеклетки (около 400-500 тыс.). Созревание яйцеклеток и их последующий выход из фолликулов происходит с началом полового созревания (10-12 лет). В норме созревает примерно один фолликул в месяц. Зрелый фолликул содержит яйцеклетку и носит название Граафова пузырька. После овуляции (разрушение белочной оболочки яичника с высвобождением яйцеклетки) на месте фолликула развивается желтое тело. Желтое тело продуцирует гормоны (лютеин, прогестерон), тормозящие развитие новых фолликулов. Если оплодотворение не происходит, желтое тело атрофируется и рассыпается. После атрофии желтого тела снова начинают созревать новые фолликулы. В случае оплодотворения яйцеклетки желтое тело быстро растет и существует на протяжении все беременности, выполняя внутрисекреторную функцию. Далее оно замещается соединительной тканью и превращается в беловатое тело. На месте лопнувших фолликулов на поверхности яичника остаются следы в виде углублений и складок, количество которых с возрастом увеличивается. Способность к созреванию фолликулов, а следовательно, и яйцеклеток сохраняется до 47-50 лет. За всю жизнь у женщин созревает только 400-500 яйцеклеток. Возле яичника расположены рудиментарные образования – придаток яичника, околояичник (придаток придатка) и везикулярные привески – остатки канальцев первичной почки и ее протока.

Воспаление яичника – оофорит.

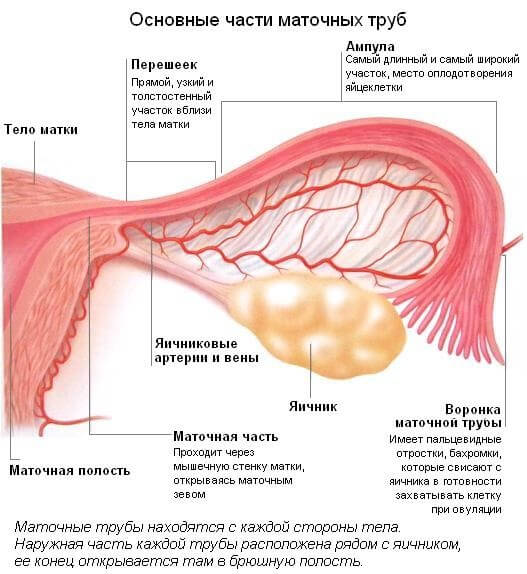

Маточная (Фаллопиевая)труба(tubauterina, греч. salpinx) – парный орган длиной 10-12 см. служит для проведения яйцеклетки от яичника в полость матки. Она расположена в полости малого таза, во фронтальной плоскости. Маточные расположены по обе стороны матки, узким концом они открываются в полость матки, а расширенным – в полость брюшины рядом с яичником. Посредством брюшного отверстия трубы полость брюшины у женщины сообщается с внешней средой через маточные трубы, матку и влагалище. В маточной трубе различают воронку, ампулу,

перешеек и маточную часть. Воронка, несущая брюшное отверстие, имеет большое количество бахромок, одна из которых – яичниковая – прикрепляется к самому яичнику. За воронкой следует ампула маточной трубы, на которую приходится почти половина всей ее длины. Далее выделяется ближайшая к матке и самая узкая ее часть - перешеек маточной трубы. Он переходит в маточную часть, заключенную в толще стенки матки и открывающуюся в ее полость маточным отверстием трубы.

Стенка маточной трубы состоит из:

1) слизистой оболочки, покрытой однослойным призматическим реснитчатым эпителием и образующей продольные складки. Реснитчатые клетки эпителия облегчают продвижение яйцеклетки в сторону матки;

2) мышечной оболочки, представленной внутренними циркулярным и наружным продольным слоями гладких мышечных клеток;

3) серозной оболочки.

Воспаление маточной трубы – сальпингит.

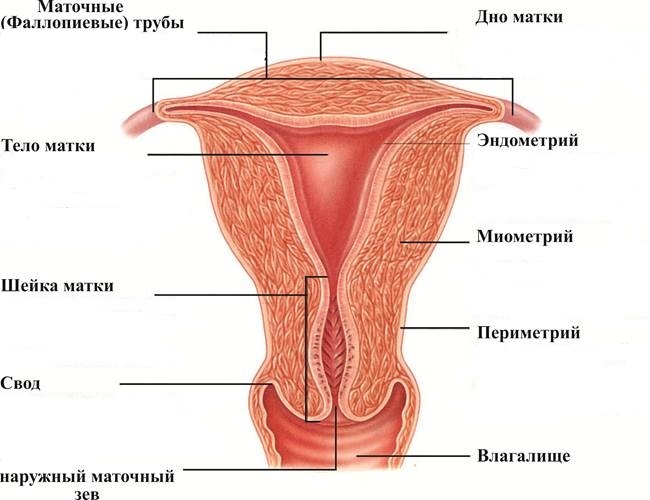

Матка(uterus) – непарный полый мышечный орган грушевидной формы, предназначенный для внутриутробного развития плода. Длина матки 7-8 см, ширина 4 -5 см, масса 40-50 гр, у рожавших достигает 80-90гр. Матка располагается в полости малого таза между мочевым пузырем спереди и прямой кишки сзади. В матке различают дно – верхняя утолщенная часть, тело – средний отдел и шейку – нижнюю суженную часть. Место перехода тела матки в шейку сужено и носит название перешейка.Нижняя часть шейки матки вдается в полость влагалища и называется влагалищной частью, а верхняя часть шейки матки, лежащая выше влагалища, - надвлагалищной частью.

Полость матки на фронтальном разрезе имеет форму треугольника, вершиной обращенного вниз и переходящего в узкий канал шейки. В углах основания треугольника открываются маточные трубы. Место перехода полости матки в канал шейки матки сужено и образует внутреннее отверстие канала шейки матки. С противоположного конца канал шейки матки открывается во влагалище отверстием матки(маточный зев). Матка имеет переднюю и заднюю поверхности: передняя - пузырная –обращена к мочевому пузырю, задняя – кишечная – к прямой кишке.

Матка фиксируется широкими маточными связками, идущими от боков органа к боковым стенкам таза; круглыми маточными связками, проходящие от углов дна матки через паховые каналы к подкожной клетчатке лобка; прямокишечно - маточными и крестцово – маточными связками. Стенка матки состоит из 3 оболочек: внутренней слизистой – эндометрия; средней мышечной – миометрия; и наружной серозной – периметрия. Слизистая оболочка выстлана однослойным призматическим эпителием. В его толще залегают простые трубчатые железы. Мышечная оболочка матки мощная, построена из гладкой мышечной ткани. Мышечные волокна тянутся в разных направлениях и переплетаются между собой. Мышечная оболочка содержит большое количество кровеносных сосудов. Серозная оболочка представлена брюшиной, покрывающей всю матку, за исключением влагалищной и частично надвлагалищной частей шейки, и переходящей с матки на другие органы и стенки малого таза. При этом между маткой и мочевым пузырем образуется выстланное брюшиной пузырно – маточное углубление, а между маткой и прямой кишкой – прямокишечно – маточное углубление. По бокам от шейки матки, под брюшиной залегает слой клетчатки – параметрий.

Матка – сравнительно подвижный орган. Так, при опорожнении мочевого пузыря дно матки отклоняется вперед, а при наполнении мочевого пузыря оно занимает вертикальное положение. Матка всегда несколько отклонена вправо или влево. В редких случаях она наклонена назад и изогнута кзади.

Матка предназначена для имплантации оплодотворенной яйцеклетки, развития зародыша и вынашивания плода. Во время родов под влиянием сокращения ее мышечной оболочки плод изгоняется наружу. Положение матки и размеры ее существенно изменяются во время беременности. У беременной женщины матка постепенно, по мере роста плода увеличивается, практически достигая уровня мечевидного отростка. После родов она уменьшается и принимает прежнее положение.

Влагалище (vagina – лат.,colpos –греч.) – растяжимая, уплощенная в переднезаднем направлении трубка длиной 8-10 см. Верхним широким концом охватывает шейку матки, а нижним, проникая через мочеполовую диафрагму таза открывается в преддверие отверстием влагалища. Это отверстие у девственниц закрыто девственной плевой, отграничивающей преддверие от влагалища. Девственная плева (hymen) – это складка слизистой оболочки с небольшими отверстиями для выхода менструальной крови. Девственная плева обычно разрывается при первом половом акте, а ее остатки атрофируются.

Впереди влагалища располагается мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, сзади прямая кишка, с которой орган сращен рыхлой и плотной соединительной тканью. У влагалища выделяют переднюю и заднюю стенки, соприкасающиеся друг с другом. Между стенками влагалища и влагалищной частью шейки матки имеется углубление – свод влагалища.

Стенка влагалища состоит из трех слоев:

Внутренний (слизистый)

Средний (мышечный)

Наружный (соединительная ткань, окружающая влагалище – околовлагалищная или паравагинальная клетчатка).

Слизистая влагалища имеет поперечные складки, в норме бледно-розового цвета, покрыта многослойным плоским эпителием. В клетках эпителия содержится гликоген, вырабатывается под влиянием нормальной микрофлоры влагалища (влагалищные палочки или полочки Додерлейна). Из гликогена образуется молочная кислота, поэтому во влагалище в норме среда кислая, она способствует гибели патогенных микроорганизмов, этот процесс называется самоочищением влагалища.Слизистая влагалища не имеет собственных желез. При половом контакте увлажнение происходит за счет транссудации («пропотевания») жидкости из сосудистого сплетения, расположенного вокруг органа.

Мышечный слой состоит из внутреннего циркулярного и наружного продольного слоев гладких мышечных волокон. Вверху мышечная оболочка стенки влагалища переходит в мускулатуру матки, внизу она становится более мощной и ее волокна переплетаются с мышцами промежности. Поперечно – полосатые мышечные волокна промежности вокруг отверстия влагалища и мочеиспускательного канала образуют мышечный жом – уретровагинальный сфинктер.

Адвентициальная – наружная, плотная и снабжена эластическими волокнами, содержит венозное сплетение, нервы и многочисленные эластические волокна.

Наружные женские половые органы.

Наружные женские половые органы расположены в переднем отделе промежности – в женской половой области. К ним относятся: лобок, большие и малые половые губы, преддверие влагалища, большие и малые железы, клитор.

Лобок – это треугольное возвышение над областью лонного сочленения, богатое подкожно - жировым слоем. На лобке имеется волосяной покров, граница роста волос горизонтальная. Лобок ограничен сверху надлобковой складкой, по бокам паховыми складками, книзу и сзади переходит в большие половые губы.

Функция: половое возбуждение.

Большие половые губы (labiamajorapudendi) это валикообразные складки кожи с жировой тканью внутри. Кожа наружной поверхности губ имеет оволосение. Спереди сзади БПГ соединяются между собой небольшими складками кожи - передней и задней спайками губ. Расстояние между задней спайкой и задним проходом называют промежностью. В подкожной клетчатке каждой из больших половых губ располагается венозное сплетение – луковица преддверия.

Функция БПГ: защитная (прикрывают половую щель).

Промежность (perineum)– мышечно-фасциальная пластинка, покрытая кожей, внутри кожа тонкая и нежная.

В нижней трети БПГ ближе к задней спайке, располагаются бартолиновые железы.

Бартолиновые железыили большие железы преддверия влагалища, величиной с боб (до 1 см), имеют альвеолярно- трубчатое строение, мягкой консистенции, в норме не пальпируется. Бартолиновые железы имеют тонкий, узкий выводной проток, длиной 1,5-2 см, который открывается в борозде между малыми половыми губами и девственной плевой. Выводной проток внутри покрыт цилиндрическим эпителием. Секрет бартолиновых желез белесоватого цвета, щелочной реакции, с характерным запахом. Выделяется во время полового возбуждения, увлажняет вход во влагалище.

Функция: участие в половом возбуждении.

Малые половые губы (labiaminorapudendi) вторая пара продольных кожных складок, располагается под большими половыми губами и в норме прикрыта БПГ. Начинаются МПГ от клитора 2-мя парами ножек, идут кзади от клитора и сливаются с БПГ на границе средней и нижней трети. Кожа МПГ тонкая, нежная, напоминает слизистую, богата сосудистыми и нервными окончаниями. Сальных и потовых желез не содержат, в отличие от БПГ.

Функция: половое возбуждение.

Клитор (clitoris) – пальцевидное образование длиной 2,5 – 3,5 см, располагается в переднем углу половой щели между ножками малых половых губ. Состоит из двух пещеристых тел, являющихся аналогом полового члена. Задняя часть клитора прикрепляется к лобковым костям, а передняя часть заканчивается головкой, со множеством чувствительных окончаний, которые образуют одну из важных эрогенных зон женщин. Имеет головку и тело, обильно кровоснабжаетсяи иннервируется, поэтому выполняетфункцию полового возбуждения.

Преддверие влагалища (vestibulumvaginae) – это пространство, ограниченное спереди клитором, по бокам внутренними поверхностями МПГ, сзади задней спайкой, сверху девственной плевой. В преддверие влагалища открываются протоки бартолиновых желез и уретра. Наружное отверстие мочеиспускательного канала располагаются кзади от клитора на 1,5-2 см.

Мужские половые органы

У мужчин к внутренним половым органам относят: яички, придатки яичек, семявыносящие протоки, семенные пузырьки, предстательную железу, бульбоуретральные железы. Наружные половые органы мужчин: половой член и мошонка.

Внутренние половые органы.

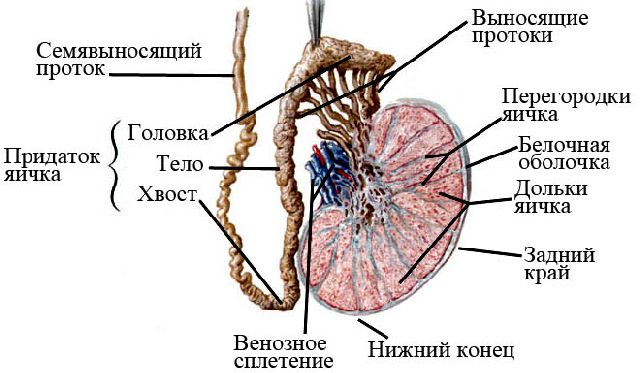

Яичко(testis,греч.-orhis),или семенник – парная мужская железа массой 20-30 гр. Яички расположены в особом вместилище – мошонке, отделенные друг от друга перегородкой мошонки и окруженные оболочками. Длина яичка в среднем 4 см, ширина 3 см, толщина 2 см. Яичко имеет плотную консистенцию, овальную форму и несколько сплющено с боков. В нем различают более выпуклую наружную и внутреннюю поверхности, а также два края – передний и задний. К верхнему концу яичка прилежит головка придатка, а к заднему краю – тело придатка.

Яичко как бы подвешено на семенном канатике, образующемся в процессе опускания яичка в мошонку в течение последних месяцев эмбрионального развития. Семенной канатик расположен в паховом канале и простирается от верхнего конца яичка до глубокого пахового кольца. В состав семянного канатика входят семявыносящий проток, артерии семявыносящего протока и яичка, венозное лозовидное сплетение, лимфатические сосуды и нервы, а также остатки влагалищного отростка. Все эти образования окутывает внутренняя семенная фасция. Кнаружи от нее находится мышца, поднимающая яичко, покрытая одноименной фасцией. Снаружи весь семянной канатик окружает наружная семенная фасция.

Брюшина образует вокруг яичка замкнутую серозную полость. Под серозной оболочкой располагается другая оболочка – белочная, под которой находится вещество органа – паренхима яичка. На внутренней поверхности заднего края яичка белочная оболочка образует утолщение – средостение яичка, от которого в толщу органа отходят плотные соединительнотканные перегородки яичка, разделяющие железу на многочисленные пирамидальные дольки(250-300).В каждой дольке проходят 2-3 извитых семенных канальца длиной 60-90 мм, окруженных рыхлой соединительнотканной тканью с большим количеством кровеносных сосудов. Изнутри стенки семенных канальцев выстланы особым многослойным сперматогенным эпителием, в котором происходит процесс сперматогенеза, т.е. образование мужских половых клеток.

Сперматозоиды вырабатываются только в извитых семенных канальцах яичка. Все остальные канальцы яичка и протоки его придатка являются семявыводящими путями. Сперматозоиды входят в состав спермы, жидкая часть которой образуется из секретов семенных желез и простаты. Полный цикл развития сперматозоида происходит по мере его продвижения из извитых семенных канальцев к прямым и далее – к протоку придатка, составляя около 70 дней.

Семенные канальцы, сливаясь, образуют прямые семенные канальца, которые впадают в сеть яичка. Из этой сети берут начало 12-15 выносящих канальцев яичка, которые проходят через белочную оболочку и проникают в головку придатка.

Яичко обеспечивает выработку и созревание мужских половых клеток - сперматозоидов. Этот орган также является железой внутренней секреции: синтезирует мужские половые гормоны – андрогены (эндокринная функция).

Воспаление яичка – орхит.

Придаток яичка(epididymis) – это продолговатое образование, расположенное в области заднего края яичка. Он имеет головку, тело и хвост. Головка прилежит к верхнему концу яичка, тело – к его заднему краю. Хвост придатка переходит в семявыносящий проток. Из сети яичка, расположенной в его средостении, выходит 12-15 выносящих канальцев яичка. Они сильно извиты, образуют дольки головки придатка и впадают в проток придатка яичка. В придатке яичка происходит дозревание сперматозоидов, но они еще являются неподвижными.

Семявыносящий проток(ductusdeferens) – парный орган длиной 40-50 см и диаметром 3 мм. Семявыносящий проток проходит сначала позади яичка, далее в составе семенного канатика, а затем через паховый канал попадает в полость таза. Тазовая часть органа направляется к области дна мочевого пузыря, где он значительно расширяется и образует ампулу семявыносящего протока. В ампуле зрелые и подвижные сперматозоиды накапливаются и сохраняются. В каждую ампулу открываются выводные протоки семенных пузырьков.

Семенной канатик(funiculusspermaticus) – это образование, включающее в себя семявыносящий проток, кровеносные и лимфатические сосуды, нервы яичка и его придатка, соединительнотканные оболочки, мышцу, поднимающую яичко. Он расположен в мошонке и тянется от хвоста придатка до глубокого пахового кольца. У глубокого пахового кольца семенной канатик распадается на составные части, при этом сосуды и нервы направляются вверх, в забрюшинное пространство, а семявыносящий проток спускается в малый таз к мочевому пузырю.

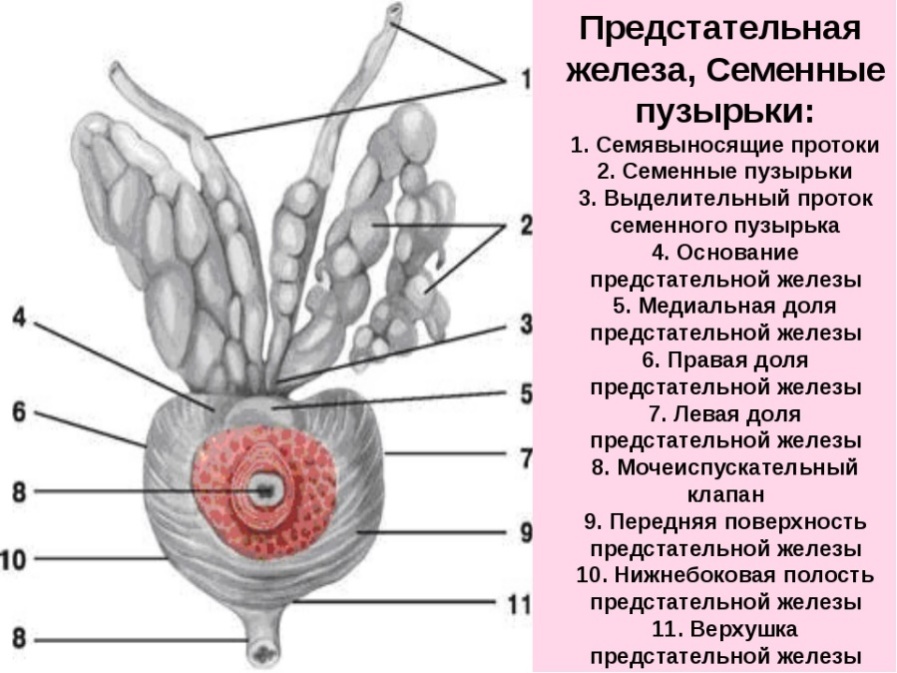

Семенные пузырьки(vesiculaeseminales) – парные образования, имеющие форму удлиненного и уплощенного мешочка длиной 5 см, шириной 2см. Они расположены кнаружи от ампулы семявыносящего протока, позади несколько кверху от предстательной железы.Стенка семенного пузырька состоит из слизистой оболочки и двух очень тонких оболочек: мышечной и соединительнотканной. В органе различают: верхнюю часть – основание, среднюю – тело, которое продолжается в выводной проток. В результате соединения семявыносящего протока с протоком семенного пузырька образуется семявыбрасывающий проток, который проходит сквозь толщу предстательной железы и открывается на семенном холмике в предстательной части мочеиспускательного канала.

Предстательная железа (prostata) – непарный орган каштаноподобной формы, плотной консистенции и серовато - красного цвета. Масса железы взрослого составляет около 20гр. Этот орган расположен на дне таза, под мочевым пузырем, охватывает начало мочеиспускательного канала. В предстательной железе различают основание и верхушку, переднюю и заднюю поверхности, правую, левую и среднюю доли. Основание направлено вверх к дну мочевого пузыря, верхушка – вниз к мочеполовой диафрагме; передняя поверхность обращена к лобковому симфизу, а задняя поверхность – к прямой кишке.

При аденоме (доброкачественной опухоли) предстательной железы, происходит увеличение промежуточной доли. Последняя суживает мочеиспускательный канал, что приводит к задержке мочи в мочевом пузыре. Предстательная железа состоит из двух тканей: мышечной ткани и железистого эпителия. Гладкая мышечная ткань составляет значительную часть массы железы и при сокращении способствует выбрасыванию секрета из железистых долек, а так же служит внутренним сфинктером мочеиспускательного канала. Железистый эпителий образует дольки железы и выделяет секрет, входящий в состав спермы.

Воспаление предстательной железы – простатит.

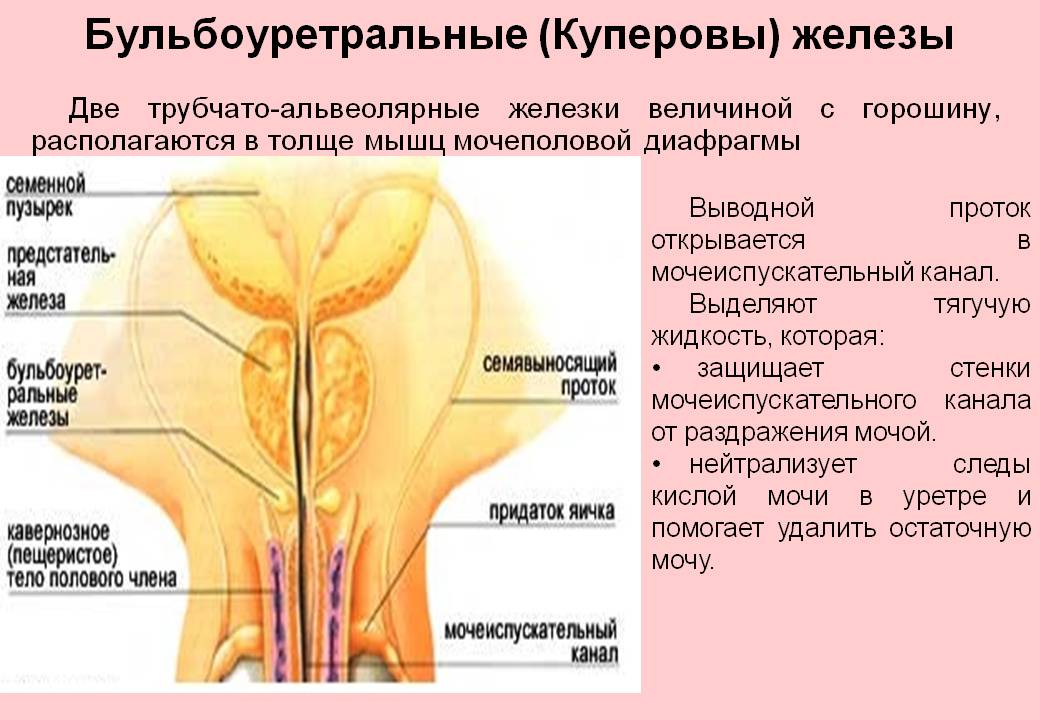

Бульбоуретральные железы(glandulaebulbourethrales) – парный орган величиной с горошину. Располагаются в области промежности, у конца луковицы пещеристого тела полового члена. Протоки бульбоуретральных желез открываются в мочеиспускательный канал. Железы выделяют вязкую жидкость, защищающую слизистую оболочку стенки мочеиспускательного канала от раздражения ее мочой.

Наружные половые органы.

Наружные половые органы представлены половым членом и мошонкой.

Половой член (penis)служит для выведения мочи и выбрасывания семени в половые пути женщины. Задняя часть органа прикрепляется к лобковым костям, образуя корень полового члена. В передней части выделяют тело и головку. У головки полового члена различают широкую часть – венец головки, и суженную – шейку головки. Кожа полового члена тонкая, подвижная и при переходе на головку образует двойную складку, которая называется крайней плотью.

Крайняя плоть полового члена прикрепляется к шейке головки. На нижней стороне головки члена крайняя плоть соединена с головкой уздечкой крайней плоти, которая почти достигает края наружного отверстия мочеиспускательного канала. Кожа внутреннего листка крайней плоти содержит железы. На вершине головки открывается наружное отверстие мочеиспускательного канала, имеющее вид вертикальной щели.

Тело полового члена состоит из двух парных верхних пещеристых тел и одного непарного нижнего – губчатого тела. Губчатое тело кзади утолщено в виде луковицы, спереди заканчивается головкой полового члена. Внутри губчатого тела проходит мочеиспускательный канал. Каждое из пещеристых тел имеет цилиндрическую форму. Их задние концы заострены и расходятся в стороны в виде ножек полового члена, которые прикрепляются к нижним ветвям лобковых костей. Пещеристые тела сращены друг с другом медиальными поверхностями и покрыты общей для них белочной оболочкой пещеристых тел, образующей перегородку полового члена.

Пещеристые и губчатые тела покрыты белочной оболочкой, которая окружена глубокой и поверхностной фасциями полового члена. Снаружи от поверхностной фасции находится кожа. В области корня полового члена фасции выражены лучше, так как здесь в них переходят сухожилия луковично – губчатой и седалищно – пещеристой мышц. Половой член фиксирован связками: поверхностной, идущей от поверхностной фасции живота к одноименной фасции полового члена, и глубокой пращевидной связкой, проходящей от лобкового симфиза и вплетающейся в белочную оболочку пещеристых тел органа.

Мошонка (scrotum) относится к наружным мужским половым органам и представляет собой кожно-мышечный мешок, в котором содержатся яички с придатками. Кроме того, в ней находятся нижние отделы семенных канатиков. Полость мошонки перегородкой разделяется на две половины, каждая из которых представляет собой вместилище для одного яичка. Стенка мошонки состоит из 7 оболочек (слоев):

Кожи;

Мясистой оболочки;

Наружной семенной фасции;

Фасции мышцы, поднимающей яичко;

Мышцы, поднимающей яичко;

Внутренней семенной фасции;

Влагалищной оболочки яичка.