Учебно-методический материал

на тему «Художественная литература - средство обогащения словаря дошкольников»

Автор: Чеботарь Ольга Васильевна

Цель: познакомить педагогов с особенностями влияния художественной литературы на речевое развитие дошкольников. Обратить внимание воспитателей на широкие возможности чтения в обогащении словаря детей, на некоторые принципы работы с художественным произведением. Познакомить с дидактическими играми, способствующими возникновению интереса к художественным произведениям.

С

ловарь Эллочки-людоедки составлял 30 слов. Сегодня мы недалеко ушли от этой милой дамы, используя в своей речи такие слова как класс, жесть, супер, прикольно и т.д. В эпоху компьютерных игр, обилия всевозможных гаджетов и говорящих игрушек дети все меньше и меньше интересуются художественной литературой, а взрослые все меньше и меньше им читают книги. Однако именно литература во многом обеспечивает культурное развитие ребенка и формирование его речи.

Читать важно и нужно. Это оказывает благотворное влияние на развитие речи ребенка, формирует словарь и грамматический строй, обогащает речь эпитетами, крылатыми выражениями, фразеологизмами, синонимами. Не читая, человек не развивается, не совершенствует свою память, внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы.

Умение понимать литературное произведение (не только содержание, но и элементы художественной выразительности) не приходит само собой: его надо развивать с раннего возраста.

Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, художественное произведение доносит до них педагог, поэтому владение навыками выразительного чтения, а также методикой ознакомления с художественной литературой приобретает особое значение. Каждое произведение необходимо донести до детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателей эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим переживаниям героев. Обогатить словарь детей, научить использовать в своей речи выражения из текста, самим рассказывать стихи, сказки и истории.

Для того, чтобы сделать знакомство детей с литературой наиболее ярким и интересным, используются различные средства, приёмы, методы. Если ребенок дошкольного возраста не поймет, не почувствует, что читать хорошую книгу это очень интересно, то в школе, усевшись за учебник и компьютер, он уже никогда не полюбит художественную литературу.

Х

удожественная книга дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка. Эти образцы различны: выразительный меткий язык народных

с

казок о животных, насыщенный сказочной «обрядностью», язык волшебных сказок В. М. Гаршина, Ш. Перро, Г.Х. Андерсена

лаконичный и точный язык детских рассказов Л.Н. Толстого.; образный язык маленьких описаний К.Д.Ушинского

простой и вместе с тем богатый, с большой долей юмора современный язык в произведениях Маршака и Михалкова.

Проследим на конкретных примерах, как художественные произведения способствуют обогащению словаря детей.

Словесное творчество народа – замечательные народные сказки, загадки и поговорки, песенки и потешки, дразнилки и заклички – вводят детей в стихию родного языка, знакомят с яркими образами и меткими выражениями.

Потешки, песенки, пестушки входят в жизнь ребенка чуть не с первых дней. Характерная для младшего дошкольника особенность, которую отмечают исследователи детства, - это необычайная тяга к ритмически организованному складу речи, звучным ритмам и рифмам, выразительной интонации. Человек, по утверждению К.И. Чуковского, начинает говорить не прозой, а стихами. Первые слова, которые произносит ребенок, по симметричному расположению гласных звуков являются совпадающей рифмой: ма-ма, па-па, бо-бо и т.д. Сама природа ребенка раннего и младшего дошкольного возраста требует стихотворного материала. Дети любят слушать и читать стихи, явно предпочитая их прозе. При этом они тяготеют, прежде всего к ритмам динамичным, мелодике радостной, плясовой. Оттого-то малышам нравится произведения детского фольклора. Каждая из песенок, подобных «Ладушки», «Козе», «Сороке -белобоке», - это блестящий мини-спектакль где ребенок и зритель, и певец, и танцор, и актер, и чтец. Словарь ребенка ненавязчиво пополняется различными словами-предметами, словами-действиями. Известная потешка «Тили-бом, загорелся кошкин дом». Новые слова: выпучила, фонарь, дым столбом, помело.

Потешки, песенки – это бесценный материал, который позволяет ребёнку «почувствовать» язык, ощутить его мелодичность и ритм. Они обогащают словарь детей за счёт того, что содержат много сведений о предметах окружающего мира, обучают детей образовывать однокоренные слова («котя», «котенька», «коток»). Повторяющиеся звукосочетания, фразы, звукоподражания развивают фонематический слух, помогают запоминать слова и выражения.

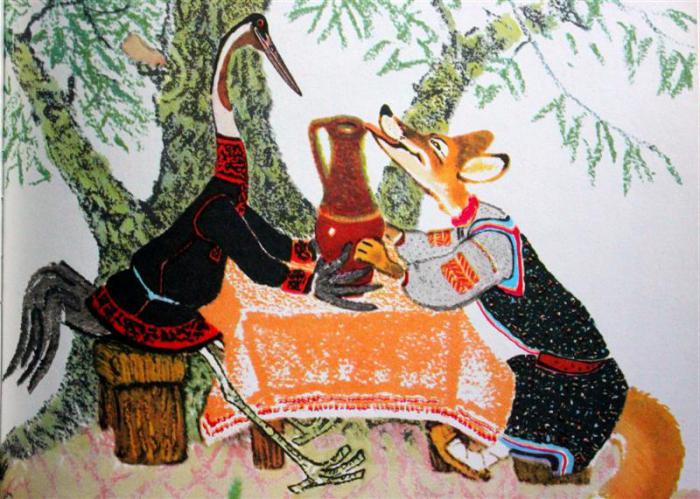

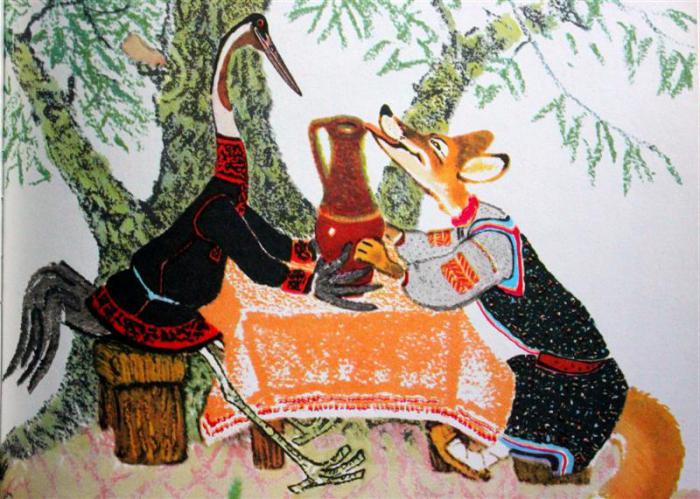

Чтение русских народных сказок раскрывает перед детьми всех возрастов неисчерпаемое богатство русского языка. При этом развивается чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение воспроизводить эти средства в своем творчестве. Конкретность и образность обрисовки героев, органическая связь их внешнего облика с характером и поведением определяют художественную ценность русской народной сказки. В повествовании сказок часто повторяются выражения «утро вечера мудренее», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» и другие. Используются одни и те же средства поэтического языка, например постоянные эпитеты - «море синее», «лес дремучий» и так далее. Ребенок, постоянно слыша в тексте сказки подобные выражения, делает их достоянием собственной речи.

Сказки необыкновенно богаты фразеологическими оборотами. Образные выражения проникают из сказок, отделяются от них, рождаются в «живой» разговорной речи. Например, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, медведюшка–батюшка, «конь вороной», «мороз трескучий», «стрелец-молодец», «видимо-невидимо», «мастер на все руки» и многие другие образно характеризуют поведение людей, повадки животных, явления природы. В сказках много песен: лиса поет петуху, петух – коту, коза – детям, волк – рыбе (ловись, рыбка…). Дети легко запоминают их и самостоятельно произносят и напевают, что, несомненно, отражается на речевом развитии. В сказках много присловий: «лиса – при беседе краса», «ежик – ни головы, ни ножек», это придает произведению сходство с игрой. Все эти черты народных сказок привлекают детей, они готовы слушать уже знакомую сказку снова и снова, каждый раз, эмоционально откликаясь на происходящее, и строго следят, чтобы взрослый ничего не перепутал и не сократил повествование.

В сказках много образных выражений, пословиц и поговорок. Яркий пример – сказка «Серая шейка» (автор Мамин-Сибиряк): водить за нос, сердце в пятки ушло, ударят морозы, недосуг мне возиться с тобой, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. После прочтения сказки необходимо объяснить детям значение этих выражений.

Знакомство с авторскими сказками и художественными произведениями расширяет знания детей, обогащает их представления об окружающем, заставляет задуматься над логикой повествования, учит оценивать поступки героев и понимать юмор, тем самым, способствуя познавательному развитию дошкольников и обогащая словарный запас.

Примером могут служить сказки Одоевского «Городок в табакерке», В.Бианки о природе, рассказы Л.Толстого и Ушинского о людях и животных, стихи В.Маяковского «Про моря и про маяк», С.Маршака «Почта», «Рассказ о неизвестном герое», С.Михалкова «Дядя Степа» и многие другие литературные произведения.

Не вдаваясь подробно в методику, можно выделить некоторые принципы работы с художественным произведением:

Объяснять незнакомые слова.

Выразительность чтения, заинтересованность самого воспитателя, его эмоциональный контакт с детьми повышает степень воздействия художественного слова.

Во время чтения не отвлекать детей от восприятия текста вопросами, дисциплинирующими замечаниями, достаточно бывает повышения или понижения голоса, паузы.

После прочтения произведения детям задают вопросы, которые активизируют в речи новые слова.

О

чень хороший способ расширить словарный запас детей – это поставить спектакль по художественному произведению. Играя роли, дети запоминают не только свои реплики, но и реплики партнеров по сцене, и затем используют их в своей обычной речи. У нас есть яркие тому подтверждения:

«

Приключения Буратино» , «Золушка»

«12 месяцев», «Бременские музыканты» и др.

С

казки А.С.Пушкина

Для того чтобы вызвать интерес у детей к книгам, можно предложить разные игры. Приведем примеры некоторых из них.

В игре «Волшебные предметы» используются предметы из сказок: волшебная палочка, яйцо с иглой (смерть Кощея), золотой ключик, золотое яичко Курочки Рябы, волшебное зеркальце, скатерть – самобранка, сапоги-скороходы, ковер – самолет, шапка-невидимка, меч-кладенец, ведра Емели, цветик-семицветик и другие бутафорские предметы или плоскостные изображения. Ребенок выбирает себе волшебный предмет и рассказывает, для чего он нужен, какие слова необходимо говорить при использовании этого предмета, в какой сказке использовался данный предмет. За лучший рассказ – приз.

Игра «Кто говорит такие слова» учит использовать в речи выражения из сказок, развивает образность речи детей, воображение, память. На фланелеграфе перед детьми герои сказок. Воспитатель называет реплики разных персонажей, дети должны выбрать соответствующую фигуру. Например, «Ладно, ладно, побегу, вашим детям помогу! Только где же вы живете?» ребенок выбирает доктора Айболита. «Я иду к бабушке, несу пирожок и горшочек с маслом» - Красная Шапочка, «Не пей, братец, из коровьего копытца, теленочком станешь» - сестрица Аленушка, «Я пойду учиться в школу и стану умненьким и благоразумненьким!» -Буратино и т.д. Победит тот, кто больше правильно подберет героев.

Полезная игра, которая учит пониманию пословиц и позволяет использовать в речи выражения из сказок и при этом соотносить смысл пословицы с содержанием сказки, так и называется «Пословицы и сказки». Педагог предлагает вспомнить, в какой сказке звучит данная пословица. За правильный ответ дети получают фишки. Победит тот, кто больше наберет фишек. «В тесноте, да не в обиде» - «Рукавичка», «Как аукнется, так и откликнется» - «Лиса и Журавль», «По работе и награда» «Морозко», «Курочка Ряба» - не все то золото, что блестит. «Серая шейка» - вся семья вместе, так и душа на месте. «Цветик – семицветик» - жизнь дана на добрые дела.

Игра «Кто внимательней» повышает интерес к художественной литературе и способствует развитию связной речи дошкольников. Воспитатель кратко и выразительно описывает героя сказки, дети отгадывают, о ком идет речь. Второй вариант: один из игроков описывает героя, остальные угадывают, кто это. Педагог побуждает использовать в речи выразительные слова и обороты из сказок.

Таким образом, художественная литература – наиболее эффективное средство развития речи и обогащения словаря дошкольников. Читайте детям и вы откроете перед ними волшебный мир художественного слова!

1