СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Учебно-методическое пособие Родительский клуб "Мы и наши дети"

Учебно-методическое пособие с тематическим планированием и конспектами занятий для родителей и первоклассников "Мы и наши дети".

Просмотр содержимого документа

«Учебно-методическое пособие Родительский клуб "Мы и наши дети"»

Программа занятий родительского клуба

«Мы и наши дети!»

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Дерюгина М.В., педагог-психолог

МБОУ «Средняя школа № 7»

Петропавловск - Камчатского городского округа

Выходные сведения СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка………………………………………………...4

Учебно-тематический план……………………..……..……………..11

Содержание программы……………….………………………..……13

Список литературы.…………………………………….……...….….15

Приложение1 – Нормативно-правая база………………………………….16

Приложение 2 - Правила родительского клуба……………….………..…17

Приложение 3 - Конспекты занятий………………………….….…….......19

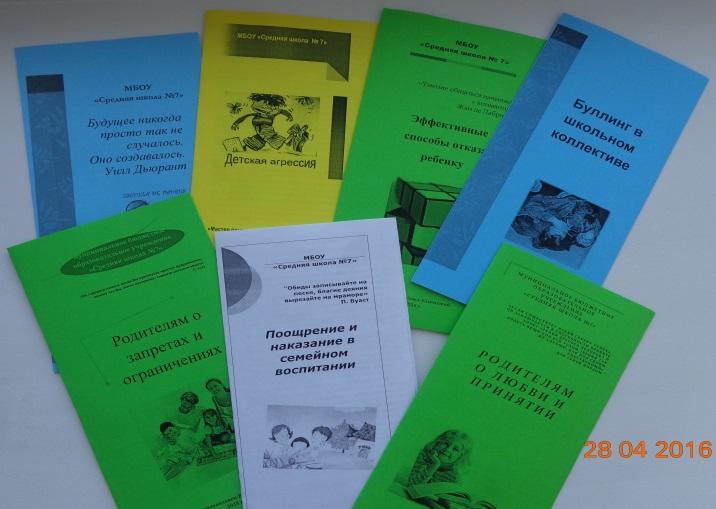

Приложение 4 - Информационные буклеты к занятиям ………….…….86

Приложение 5 - Фотографии ……………………………………………..110

Пояснительная записка

Семья является первичным институтом социализации, обладающим необычайно широким спектром воздействия на личность. Именно в семье начинает складываться жизненный опыт человека, формируются его моральные ценности, потребности, интересы, усваиваются социальные нормы и культурные традиции общества. Отношения, сложившиеся в семье, в основном определяют дальнейшее развитие личности ребенка.

Детско-родительские отношения имеют для психического здоровья детей первостепенное значение. Анализ результатов психодиагностических исследований семей позволяют сделать вывод о том, что в психологической коррекции нуждаются не только дети, но их родители (законные представители): им нужно помочь овладеть навыками, которые способствовали бы развитию конструктивных детско-родительских отношений.

Мировая практика психологической помощи детям и их родителям (законным представителям) показала, что проблемы воспитания разрешимы, если удается восстановить благоприятный стиль общения в семье, установить своеобразный баланс между ее членами. Как правило, родители не владеют специальными педагогическими и психологическими знаниями, которые могли бы им помочь.

Школьному психологу часто приходится сталкиваться с тем, что многие трудности обучающихся в школе и в детско-родительском взаимодействии возникают из-за того, что дети первостепенно не ощущают родительской любви в достаточном именно для них объеме, не чувствуют себя значимыми и необходимыми в семье. Мы говорим не об асоциальных семьях, это, как правило, касается каждой второй семьи. Родители заботятся о детях, любят их, стараются дать им лучшее, но дети не всегда чувствуют любовь и свою значимость.

Работа психолога и социального педагога в начальной школе предполагает интенсивное взаимодействие с родителями, от работы психолога с родителями в большей степени зависит адаптация детей, положительная динамика развития и/или профилактика трудностей развития. Родителей (законных представителей) надо не только просвещать, но и обучать способам эффективного общения с детьми.

Посещая родительские собрания уже в детском саду, родители (законные представители) привыкают к тому, что там, как правило, ругают или хвалят их детей. Естественно снижается интерес родителей к подобным встречам с педагогами. В школе с каждым последующим годом обучения по этой же причине процент посещаемости родителями (законными представителями) родительских собраний снижается.

Специалисты социально-психологической службы МБОУ «Средняя школа №7» Петропавловск-Камчатского городского округа решили изменить существующую «традицию» и в 2015/2016 учебном году организовали родительский клуб «Мы и наши дети» для родителей первоклассников в рамках инновационного проекта школы «Школа – центр безопасной среды, способствующей формированию физически, психически и социально здоровой личности ребенка».

Формат клуба выбран в связи с тем, что данная форма предполагает встречи людей, которых объединяют одни интересы, вопросы и трудности. Сочетание неформального, некритичного, принимающего взаимодействия, естественность общения, возможность задавать вопросы в любое время встречи, атмосфера доверия и принятия является главной идеей создания клуба. Клуб позволяет реализовать нетрадиционные собрания родителей (законных представителей), на которых родители могут приобрести навыки эффективного родительско-детского общения и взаимодействия, что является основой профилактики асоциального поведения детей.

Ребенок, как зеркало, отражает то, что с ним происходит, условия, в которых он развивается. И если ребенок проявляет агрессивность и/или другие формы поведенческих нарушений, то, значит, необходима работа по изменению условий, окружающих ребенка. На наш взгляд, к младшим школьникам применимы некоторые идеи бихевиористического подхода («есть стимул S – есть реакция R). То есть, если рассматривать ребенка как отражателя того, что происходит вокруг, эффективной, по нашему мнению, является работа именно с родителями, которые могут изменить многие условия окружающей действительности. Психологическая работа с ребенком без изменения условий не будет результативной. Мы ставим перед собой задачи: помочь родителям научиться понимать психологические особенности развития своих детей, их потребности и мотивы; ориентировать их на рефлексию и осознание собственных воспитательных воздействий; получить необходимые психолого-педагогические знания для выстраивания эффективных детско-родительских отношений.

Методологической базой разработки стали идеи деятельностного подхода (А. Н. Леонтьев), культурно-исторического подхода (Л. С. Выготский), теории привязанности (Д. Боулби, М. Эйнсворт), бихевиористского (А. Бандура, Б. Скиннер) и гуманистического (Т. Гордон, К. Роджерс) направлений, концепции отечественных психологов изучающих детско-родительские отношения (Ю. Е. Алешина, А.Я. Варга, С. В. Дзетовецкая, И. С. Кон, О. М. Любимова, Е.Ю. Макаровой, Н. П. Мальтинникова, Т.М. Мишиной, Р. В. Овчарова, Г. Г. Филиппова и др.).

Идеями к разработке данной технологии послужили работы И.Я. Медведевой, Т.Л. Шишовой «Дети, куклы и мы» (2014 г.) и программа Т.В. Полетаевой, Т.А. Синюшкиной «Играем в кукольный театр» (2012 г.).

Цели программы: формирование культуры детско-родительских отношений; повышение психолого–педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей в семье.

Задачи:

Расширить представления о закономерностях поведения ребенка в различных жизненных ситуациях.

Способствовать развитию осознания собственных позиции и установок родителями в диаде «родитель-ребенок».

Ориентировать родителей на осознание собственных воспитательных воздействий;

Ориентировать родителей на понимание психологических особенностей развития своего ребенка, его потребностей и мотивов, а также на его безусловное принятие.

Создавать условия получения родителями необходимых психолого-педагогических знаний для выстраивания эффективных детско-родительских отношений.

Развивать навыки и умения общения и взаимодействия в детско-родительских отношениях;

Развивать социально-значимые качества (эмпатия, отзывчивость, открытость).

Перспективная цель данной программы - профилактика асоциального поведения детей.

Содержание программы определяют следующие принципы

Принцип гуманизма – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому.

Принцип системности и единства – при определении целей и задач работы необходимо исходить из ближайшей зоны развития учащихся.

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. Согласует требования соответствия хода психического и личностного развития индивида нормальному развитию, с одной стороны, и признание уникальности и неповторимости конкретного пути развития каждой личности – с другой.

Принцип партнерства – предполагает уважение к правам другого, неукоснительное соблюдение личностной автономии и права человека на ошибку.

Деятельностный принцип. Указывает на то, что генеральным способом мероприятий является организация активной деятельности индивида, в ходе которой создаются условия для позитивных изменений в развитии личности.

Принцип интеграции методов психологического воздействия. Утверждает необходимость использования комплекса методов, техник и приемов практической психологии.

Принцип вариативности. Указывает на необходимость дифференцированного подхода, на то, что при соблюдении общей структуры занятия, подбор комплекса практических упражнений и заданий необходимо осуществлять с учетом особенностей группы, в которой проводятся занятия.

Рекомендательный характер работы. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) и их детей.

Новизна: встречи клуба являются нетрадиционной формой родительских собраний, последовательно организованных отдельно с родителями (законными представителям) и совместно с детьми. Данная структура предполагает, что на встречах без детей родители получают определенные психолого-педагогические знания, на встречах с детьми появляется возможность отрабатывать навыки взаимодействия в диаде «родитель-ребенок».

Практическая значимость: описанная технология работы позволяет создать в образовательном учреждении условия, способствующие повышению психологической компетентности родителей в вопросах воспитания детей. Технология может использоваться педагогами-психологами и социальными педагогами, работающими в школе.

Методические особенности реализации программы работы

Акцент на развитие личности родителей и учащихся, которая включает в себя следующие компоненты:

Развитое самосознание, готовности к осознанию и переосмыслению собственного жизненного опыта.

Адекватная позитивная самооценка и самоуважение.

Реализации творческого потенциала, готовность к саморазвитию.

Развитие способностей и навыков, способствующих успешной социализации (коммуникативных, рефлексивных и др.).

Развитие рефлексивного обращения к другому как источнику новых смыслов, способствующих решению задач.

Основные направления и методы работы

1. Создание развивающей и поддерживающей среды.

2. Методы групповой психологической работы: лекционные блоки, мозговой штурм, анализ ситуаций и видеоматериалов, элементы социально-психологический тренинга, групповая дискуссия, психологические ролевые и деловые игры, психотерапевтические упражнения и приемы, беседа, рефлексия.

Ожидаемые результаты

Развитие эффективного взаимодействия родителей (законных представителей) с детьми, снижение числа детско-родительских конфликтов;

Повышение актуального статуса учащихся «группы риска»;

Положительные отзывы родителей (законных представителей), посещающих клуб.

Оценка эффективности работы

Таблица 1

Критерии и диагностика эффективности технологии

| Индикаторы эффективности | Диагностический инструментарий |

| - снижение числа детско-родительских конфликтов; - повышение психолого-педагогической грамотности родителей; - повышение уровня удовлетворенности своими детско-родительскими отношениями. |

|

| - использование полученных психолого-педагогических ЗУНов родителями в общении с детьми.

|

|

| - субъективное благополучие ребенка. |

|

Материально-техническое обеспечение:

Для реализации программы необходим компьютер, колонки, проектор, экран (или интерактивная доска), копировальный аппарат, раздаточный материал, два помещения (актовый зал, и/или большой кабинет), канцелярские товары (бейджи, ручки, клей, цветная бумага, бумага для принтера А4, гуашь, кисти, карандаши, стаканчики-непроливайки и др.), цветной песок (манка), стекла, куклы и другие принадлежности для театра на столе и т.д.

Таким образом, создание родительского клуба в школе способствует повышению психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей).

Общие положения

Родительский клуб «Мы и наши дети» является одной из форм работы по социально-психологическому сопровождению семей обучающихся.

Занятия составлены таким образом, что темы затрагивают часто встречающиеся вопросы, с которыми родители обращаются в социально-психологическую службу в целом и к школьному психологу в частности. Приобретаемые родителями знания и умения способствуют не только разрешению уже сложившихся трудностей в выстраивании детско-родительских отношений, но и в качестве профилактики их возникновения.

На каждом занятии родители получают информационный буклет, где обозначены основные теоретические вопросы встречи и практические упражнения, техники или рекомендации.

Ведущие клуба – педагог-психолог и/или социальный педагог. Занятия должны проводиться специалистами в паре. На встречах, когда присутствуют и дети, и родители, это необходимо для организации параллельной работы с детьми (один ведущий) и с родителями (другой ведущий).

Участники клуба – обучающиеся 1-х классов и их родители (законные представители).

Организация встреч клуба: форма деятельности – открытая, форма работы – групповая, срок реализации программы - 1 учебный год (циклично), периодичность встреч – 1 раз в месяц (9 встреч в год), продолжительность одной встречи 45 – 60 минут.

Структура встречи

1. Ритуал приветствия. Момент, позволяющий сплачивать участников, создает атмосферу группового доверия и принятия.

2. Разминка. Средство воздействия на эмоциональное состояние участников, уровень их активности выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую деятельность.

3. Основное содержание. Состоит из нескольких блоков и представляет собой совокупность лекционных блоков и психотерапевтических упражнений, направленных на решение задач занятия.

4. Рефлексия. Ретроспективная оценка встречи в двух аспектах: эмоционально-смысловом (понравилось – не понравилось; что показалось самым важным, полезным; было хорошо – было плохо, почему); эмоционально-оценочным (оценка своего эмоционального состояния «здесь и сейчас»).

5. Ритуал прощания. Способствует завершению встречи и укреплению чувства единства в группе.

2. Учебно-тематический план

| № | Тема встречи | Цель | Сроки | Количество часов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | Как говорить ребенку о своей любви и принятии | Способствовать формированию представлений о важности соответствия средств выражения любви, используемых в общении с ребенком для эффективного выстраивания детско-родительских отношений. | сентябрь | 1 |

| | Как победить агрессию (совместное занятие). | Сформировать представления родителей о сущности агрессии и агрессивности, информировать родителей и детей о способах преодоления агрессивных проявлений; способствовать сплочению детей и родителей через совместную творческую деятельность. | октябрь | 1 |

| | Как сказать ребенку «нет!»

| Информировать родителей о способах конструктивного отказа ребенку в его желаниях; ориентировать родителей на понимание потребностей и мотивов ребенка; формировать установки на самораскрытие. | ноябрь | 1 |

| | Наши эмоции и чувства (совместное занятие). | Актуализировать собственный опыт эмоциональных переживаний участников; способствовать развитию эмоциональной сферы участников, навыков сопереживания и понимания чувств другого. | декабрь | 1 |

| | Мой послушный ребенок (поощрение и наказание в семье). | Информировать родителей о методах поощрения и наказания в процессе воспитания детей, способствовать рефлексии собственных воспитательных установок и воздействий на ребенка. | январь | 1 |

| | Как слышать и понимать друг друга в общении (совместное занятие). | Содействовать развитию навыков конструктивного общения и взаимодействия (приобретению навыков активного слушания); способствовать сплочению детей и родителей. | февраль | 1 |

| | Саморегуляция в общении с ребенком. | Содействовать развитию у родителей рефлексии, обращение родителей к своему детскому опыту, информировать родителей о саморегуляции в общении, рассмотреть природу детской лжи. | март | 1 |

| | Тревожность и страхи детей и взрослых (совместное занятие). | Актуализировать собственный опыт тревожных переживаний участников, информировать родителей о природе тревожности и страхов, информировать родителей и детей о способах преодоления тревоги и страха; способствовать сплочению детей и родителей. | апрель | 1 |

| | Ребенок и окружающее влияния. | Информировать родителей о спектре внешних воздействий на развитие детей (в семье и вне семьи), способствовать развитию рефлексии у родителей. Подведение итогов занятий. Получение обратной связи, оценка эффективности. | май | 1 |

|

|

| Итого |

| 9 |

Содержание программы

Тема 1. Как говорить ребенку о своей любви и принятии.

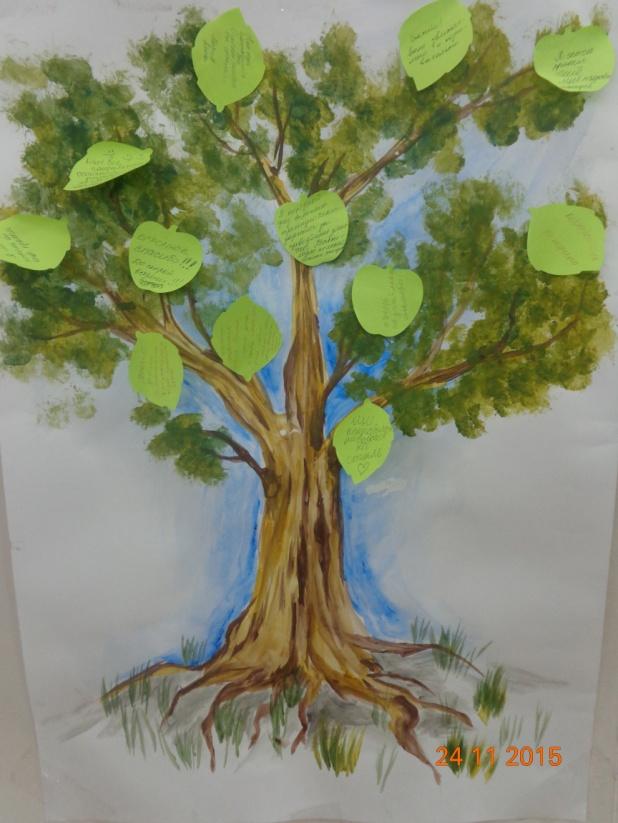

Базовые потребности личности. Влияние удовлетворения (неудовлетворения) потребностей в любви и принятии на развитие личности. Теория «языки любви» Гэрри Чепмена: слова поощрения (или разговор); подарки, время (или присутствие); прикосновения; помощь (или забота). Упражнения по теме. Видеоролик. Ритуал обратной связи «дерево».

Тема 2. Как победить агрессию (совместное занятие).

Театр на столе. Поступки бывают разные (добро – зло). Рисунок на стекле, как способ отреагирования негативных эмоций. Агрессия и агрессивность. Виды агрессии. Причины агрессии. Пути преодоления негативных эмоций. Упражнения по теме. Видеоролик. Ритуал обратной связи «дерево».

Тема 3. Как сказать ребенку «нет!»

Биологические потребности. Выживание организма и умение добиваться своего. Рассогласование в родительских требованиях. Виды отказа. Притча. Упражнения по теме. Видеоролик. Ритуал обратной связи «дерево».

Тема 4.Наши эмоции и чувства (совместное занятие).

Занятие с элементами сказко- и куклотерапии. Эмоциональная сфера. Эмоции и чувства: сущность, функции, виды. Опыт и знания участников. Сопереживание и понимание чувств другого. Притча. Упражнения по теме. Видеоролик. Ритуал обратной связи «дерево».

Тема 5. Мой послушный ребенок (поощрение и наказание в семье).

Понятие о наказании, его виды. Целесообразность использования наказания. Как правильно ограничивать ребенка. Как надо хвалить ребенка. Создание условий для поиска причин трудностей во взаимоотношениях родителей и детей. Притча. Упражнения по теме. Видеоролик. Ритуал обратной связи «дерево».

Тема 6. Как слышать и понимать друг друга в общении (совместное занятие).

Общение и взаимодействие. Функции и стороны общения. Общение родителя с ребенком. Способы активного слушания. Эффективные речевые сообщения родителей, адресованные детям. Причины неэффективного общения. Занятие с элементами ролевой игры. Притча. Упражнения по теме. Видеоролик. Ритуал обратной связи «дерево».

Тема 7. Саморегуляция в общении с ребенком.

Сущность саморегуляции. Механизмы саморегуляции эмоционального состояния. Позиции общения («сверху вниз», «на равных», «снизу вверх»), анализ каждой позиции. Ложь ребенка как реакция на эмоциональные реакции родителей (связь отсутствия самоконтроля родителя и стремление ребенка к обману; причины детской лжи). Эффективные способы саморегуляции. Навыки расслабления, успокоения и саморегуляции через выполнение серии упражнений. Упражнения по теме. Видеоролик. Ритуал обратной связи «дерево».

Тема 8. Тревожность и страхи детей и взрослых (совместное занятие).

Тревога и страх. Физиология тревожности. Виды тревожности. Причины страха (возрастные и нетипичные). Способы работы со страхами и тревогой. Встреча с использованием элементов сказко- и куклотерапии. Притча. Упражнения по теме. Видеоролик. Ритуал обратной связи «дерево».

Тема 9. Ребенок и окружающее влияния.

Спектр современных влияний на развитие личности вне семьи: СМИ, компьютер, телефоны, сверстники (групповое давление, буллинг, завоевание социального статуса в коллективе). Положительные и отрицательные факторы социального окружения. Информационные каналы восприятия. Эффективные и современные средства родительского контроля. Притча. Упражнения по теме. Видеоролик. Ритуал обратной связи «дерево». Анкетирование.

Список литературы

Герасимова Т.Ф. Оптимизация способов взаимодействия ребенка и родителя. Семейная психология и семейная терапия, №1, 1999.

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - М.:АСТ, 2007.

Демиденко М., Кулькова О. Воспитываем терпимость //Школьный психолог - М., 2002г, №15.

Кипнис М. Тренинг семейных отношений. Часть 1. М: «Ось - 89», 2005.

Медведева И.Я., Шишкова Т.Л. Дети, куклы и мы. – Рязань: Зерна-Слово, 2014.

Марковская И.М. Практика групповой работы с родителямиС-Пб., Институт тренинга, 1997.

Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства – М.: Изд–во Ин–та психотерапии, 2003.

Психологический тренинг в группе (игры и упражнения) учебное пособие/ под ред.Т.Л. Бука, М.Л.Митрофановой - М.,2008.

Ткачева В.В. Гармонизация внутрисемейных отношений: мама, папа, я - дружная семья: практикум по формированию адекватных внутрисемейных отношений / В.В. Ткачева. – Москва: Гном и Д, 2000.

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения - М., «Генезис», 1998.

Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я» Программа формирования психологического здоровья у младших школьников. М.:Генезис, 2001.

Приложение 1

Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании».

ФГОС начального общего образования.

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.2010 №189).

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999).

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).

Профессиональный стандарт педагога-психолога.

Конвенция о правах ребенка.

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».

Приказ МО РФ от 22.10.99 №636 «Об Утверждении Положения о службе практической психологии в системе МО РФ».

Положение о службе практической психологии в системе министерства образования РФ. Приложение к приказу Министерства образования РФ от12.10.99г № 636.

Решение коллегии Министерства общего и профессионального образования РФ от 08.04.97г №4/2 «Об организации работы с детьми со школьной дезадаптацией».

-Решение коллегии МО РО от25.01.2000 №2/1 «Положение о психолого-медико-педагогической службе РО».

-Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 08.02.2001г №263. «О развитии службы практической психологии в системе министерства общего и профессионального образования РО».

Приложение 2

Правила родительского клуба «Мы и наши дети!»

Доверительный стиль общения.

Общение по принципу «здесь и сейчас».

Во время занятий все говорят только о том, что волнует каждого.

Искренность в общении.

Во время работы группы мы говорим только то, что чувствуем и думаем по поводу происходящего. Если нет желания говорить искренне и откровенно, то мы молчим. Это правило означает открытое выражение своих чувств по отношению к действиям других участников и к самому себе.

Конфиденциальность всего происходящего в группе.

Все, что происходит во время встреч, никогда, ни под каким предлогом не выносится за пределы группы. Мы уверены в том, что никто не расскажет о переживаниях человека, о том, чем он поделился с нами во время встречи. Это помогает нам быть искренними, способствует нашему самораскрытию.

Определение сильных сторон личности.

Во время занятий каждый из нас стремится подчеркнуть положительные качества человека, с которым мы вместе работаем.

Недопустимость непосредственных оценок человека.

При обсуждении происходящего в группе мы оцениваем не участника, а только его действия и поведение.

Активное участие в происходящем.

Это норма поведения, согласно которой мы все время, каждую минуту активно участвуем в работе группы: внимательно смотрим и слушаем, прислушиваемся к себе, пытаемся почувствовать партнера и группу в целом. Мы не замыкаемся в себе, даже если узнали о себе что-то не очень приятное.

Уважение к говорящему.

Когда высказывается кто-либо из членов группы, мы его внимательно слушаем, даем человеку возможность сказать то, что он хочет. Мы помогаем говорящему, всем своим видом показывая, что мы слушаем его, что мы рады за него, что нам интересны его мнение, его внутренний мир. Мы не перебиваем человека и молчим до тех пор, пока он не закончит говорить. И лишь после этого мы задаем свои вопросы, благодарим его или спорим с ним.

Приложение 3

Конспекты занятий

Занятие 1

Тема: Как говорить ребенку о своей любви и принятии.

Цели занятия: способствовать формированию представлений о важности соответствия средств выражения любви, используемых в общении с ребенком для эффективного выстраивания детско-родительских отношений.

«Ребенок умеет любить того, кто его любит, -

и его можно воспитывать только любовью»

Ф.Э. Дзержинский

Ход занятия

Давайте познакомимся (5 мин.)

Материалы: мягкая игрушка (маленькая), бейджи по количеству приглашенных родителей.

Психолог (социальный педагог): Здравствуйте, рады вас видеть. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время посетить наш клуб «Мы и наши дети». Я и социальный педагог работаем в школе, и наша работа связана с детьми, родителями и педагогами. В нашем клубе мы будем обсуждать вопросы взаимоотношений родителей и детей в семье и школе. Сегодня мы рассмотрим важную тему, которая является основой построения гармоничных детско-родительских отношений, «Как говорить ребенку о своей любви и принятии». Но прежде чем непосредственно обсуждать тему, нам надо познакомиться. У меня в руках игрушка. Я ее передам одному участнику после того, как я представлюсь в трех предложениях: «Меня зовут… У меня столько-то детей… Больше всего я люблю…». Передаем ее дальше, пока не представятся все. Напоминаю, что меня зовут… У меня…Я люблю…

Упражнение «Подарки» (5-7 мин.)

Материалы: 5 маленьких подарочков (шоколадка, пачка салфеток, пачка жевательной резинки, …), ручки, листочки.

Психолог (социальный педагог): Сейчас я приглашаю 5 добровольцев для участия в упражнении. Выходят желающие. У меня есть 5 небольших подарков (выкладывает подарочки). Сейчас я попрошу вас написать на листках ваше имя и тот подарок, который вы бы хотели получить. Листочки не показываем никому и оставляем их у себя.

После того как участники написали записки, психолог вручает невпопад каждому из них подарок на память о встрече.

Обсуждение:

- Кто получил тот подарок, который хотел? Что вы чувствовали, когда совпали ваши желания (радость, удовлетворение)? Что чувствовали, когда не совпали (обиду, разочарование)?

Психолог (социальный педагог): У каждого в жизни были ситуации, когда нам дарили не то, что мы очень хотели получить. Если такая ситуация повторяется много раз, это порождает ощущение того, что меня не любят, что я не дорог этим людям. Почему так происходит? Не потому, что люди которые делают мне подарки, не ценят меня (если бы это было так, они просто не дарили бы мне подарки), а потому что они просто не понимают меня, не знают, что мне нужно. Наша любовь к детям – это безусловный подарок, который мы дарим им каждый день, но чувствуют ли дети это так, как мы им пробуем демонстрировать?

Письменное задание (3-5 мин.)

Материалы: листки бумаги по количеству родителей, ручки.

Психолог (социальный педагог): Сейчас вам предлагается письменно ответить на вопрос: как ваш ребенок понимает, что вы его любите? По каким действиям дети это понимают?

* На данном этапе встречи результаты не обсуждаются.

Мини-лекция «Языки любви» (5-7 мин.)

Психолог (социальный педагог): Мы любим детей и проявляем это разными способами, какие-то формы нам достались подсознательно от наших родителей, какие-то сформировались нами целенаправленно. Формы нашей любви, которые мы демонстрируем детям, супругам, родителям бывают очень разными. Их еще называют языками любви. Существуют несколько языков любви. Один известный зарубежный ученый, практикующий психолог Гэрри Чепмен выделил 5 основных языков любви: слова поощрения (или разговор); подарки, время (или присутствие); прикосновения; помощь (или забота).

Психолог (социальный педагог) кратко рассматривает каждый язык.

Очень часто в семейном взаимодействии возникают трудности именно из-за несовпадения языка любви, это происходит не только между родителями и детьми, но и между супругами. «Ты не даришь мне цветы, значит, ты не любишь меня»… У каждого человека свой ведущий язык, которым он выражает свою любовь….

* Родителям предлагаются информационные буклеты «Языки любви».

Упражнение «Определи язык любви» (7 мин.)

Материалы: непрозрачный мешочек, 12 конфет (по 2 штуки каждого вида), карточки с ситуациями, ручки.

Психолог (социальный педагог): Мы сейчас более подробно рассмотрим каждый из языков любви. А сделаем это в необычной форме. Нам нужно 12 добровольцев. Итак, у нас есть 12 человек. Участники, достаньте для себя из мешочка конфету. Тем, у кого одинаковые конфеты, предлагаю сесть рядом. Сейчас я раздам вам карточки с ситуациями. Каждая пара должна прочитать ситуацию, и определить, на каком языке любви говорит ребенок.

СИТУАЦИИ:

| «Я не уверен, что мои родители любят меня. Они никогда не делали мне сюрпризов, как родители Ани, они покупают то, что мне не надо, не знают, что бы я хотел даже на мой день рождения» |

|

| «Вы никогда не помогаете мне делать домашнюю работу, вот почему у меня плохие оценки»

|

|

| «Десятилетний Андрей спрашивает: «Папа, когда мы пойдем в поход?»

|

|

| «Вчера мама сказала, что я безответственный и что, если я не изменюсь, я никогда не поступлю в колледж. Она говорит, что я неповоротливый и невежливый»

|

|

| «Когда я пытаюсь поговорить с тобой, ты никогда не уделяешь мне внимания. Ты то шьешь, то читаешь книгу, то работаешь, то смотришь телевизор, то стираешь, то еще что-нибудь делаешь. Ты всегда чем-то занята. У меня такое чувство, словно я тебе мешаю. Когда пытаюсь поговорить с тобой, мне хочется, чтобы иногда ты просто посидела со мной и поговорила, ничего больше не делая в это время» |

|

| «Ира, 15 лет: «Мой папа больше не обнимает меня, как раньше. Наверное, он думает, что я уже взрослая и в этом не нуждаюсь. Но мне не хватает его объятий. Они заставляют меня чувствовать себя особенной» |

|

Обсуждение.

Хорошо, а теперь давайте вернемся к нашему письменному заданию, где вы писали «как ваш ребенок понимает, что вы его любите». Сейчас вам надо определить, какие языки любви вы используете.

Обсуждение.

- Все ли могут уверенно сказать, что это именно то, что нужно вашему ребенку? Почему? Есть ли такой «язык», который вы используете чаще других?

* Показываем видеоролик, где дети 1-х классов отвечают на вопрос: «Как родители могут показать ребенку свою любовь?» (4 мин.)

Видео должно быть снято с детьми тех родителей, которые присутствуют на данном занятии.

Мини-лекция. Как определить ведущий язык любви ребенка (обращаем внимание родителей на то, что в памятке на обратной стороне данная информация описана)

*Можно просто указать, что в буклетах дана информация о том, как определить ведущий язык ребенка.

Обсуждение.

- Что произойдет с вашим ребенком, если он не будет находить подтверждения, что вы его любите?

(5-6 мин.)

Психолог (социальный педагог): Давайте вспомним одну метафору: «Каждый ребенок – это сосуд, который нужно наполнить любовью». Ребенок жаждет любви. И когда он ее чувствует, он развивается нормально, гармонично. А как чувствует себя ребенок, когда сосуд пуст? Чаще всего дети совершают проступки, когда «сосуд любви» пуст. Случается, что дети начинают искать любовь через асоциальные поступки, «плохие компании» и т.д. Один исследователь, работающий несколько десятков лет с «трудными детьми», сказал: «Ничто не кажется человеку страшнее, чем отвержение, жестокость и отсутствие любви». Нам с вами важно помнить, что, если ребенок в достаточном объеме чувствует свою значимость в семье, ощущает, что он любим, скорее всего, многие «трудности» взросления будут переживаться легче как родителями, так и ребенком.

Подводя итог нашей сегодняшней встречи, надо сказать, что любовь – наша основная социальная потребность, и, когда другой человек удовлетворяет ее, мы испытываем к нему теплое эмоциональное чувство. Эмоциональный климат семьи может в значительной степени измениться, если члены семьи научатся говорить на «родных языках любви» друг друга. Давайте наполнять сосуды, говорить на доступном для вашего ребенка языке.

Видеоролик «Сочинение о том, чтобы я хотел» (2 мин.)

* Все видеоролики, которые мы используем на занятиях, находятся в открытом доступе на www.YouTube.com.

И завершить нашу встречу мы хотим просмотром небольшого видеоролика, персонажи этого ролика мусульмане. Этим роликом, помимо его основного содержания, мы хотим обратить ваше внимание на необходимость формировать у детей (и у себя) этническую терпимость и принятие других культур. Сегодня в поликультурном пространстве это важно для сохранения и укрепления межличностных взаимоотношений между людьми.

- Просмотр ролика.

Мы не будем обсуждать чувства, вызванные у нас просмотром этого ролика. Каждый его обдумает и сделает свои выводы.

Психолог (социальный педагог): Хотим представить вашему вниманию «Дерево». Дерево, изображенное на этом ватмане, будет неотъемлемой частью наших встреч. Это своего рода ритуал прощания. Дерево в нашем случае является символом роста. Наши встречи дают нам возможность «прорастить» наши знания, умения и навыки детско-родительских отношений.

Сейчас мы раздадим вам листочки и попросим вас кратко описать свои впечатления о занятии, что вы чувствуете сейчас, что вам понравилось или не понравилось сегодня. Наше занятие завершено. Уходя, приклейте, пожалуйста, свой листочек на этот ватман.

Спасибо за то, что были с нами. Ждем вас на следующих встречах клуба «Мы и наши дети».

Занятие 2

Тема: Как победить агрессию (совместное занятие).

Цели: сформировать представления родителей о сущности агрессии и агрессивности, информировать родителей и детей о способах преодоления агрессивных проявлений; способствовать сплочению детей и родителей через совместную творческую деятельность.

«Лаской почти всегда добьешься больше,

чем грубой силой»

Эзоп

Оборудование: бейджи, ручки, краски – гуашь, стекла, кисточки, стаканчики – непроливайки, набор кукол для театра, клей – карандаш, цветная бумага формата А4, ручки, плакат – дерево, стикеры.

Ход занятия:

Звучит музыка, родители и дети проходят в кабинет и рассаживаются на стулья в круг.

Вступление (2-3 мин).

Психолог (социальный педагог): Добрый вечер, уважаемые родители! Здравствуйте, ребята! Мы благодарны вам за то, что вы у нас в гостях. И именно Вам, самым замечательным, любимым, дружным, талантливым, счастливым семьям посвящена эта встреча в нашем клубе «Мы и наши дети»!

Кто-то из нас уже знаком, кто-то на наших встречах первый раз. Поэтому прежде чем начать нашу встречу, давайте познакомимся. Посмотрите друг на друга, все ли знакомы друг с другом? Кто уже был на нашей встрече? Вам необходимо будет закончить предложение таким образом: «Здравствуйте, меня зовут… Вы представляете (сообщить информацию, которая удивляет)……».

Начнем с ведущих:… Вот мы и познакомились.

Звучит музыкальное сопровождение

(Родители и дети по - очереди по кругу называют имена)

Упражнение «Поменяйся местами» (2-3 мин)

Психолог (социальный педагог): Все участники, кроме одного (он будет первым водящим), должны сесть на стулья. В это время ведущий должен назвать какой-нибудь признак, общий для всех (или для некоторых) участников. Это может быть цвет волос, половая принадлежность, детали гардероба и др. После того как он его назовет, те участники, к которым относится названное определение, должны поменяться местами. При этом цель ведущего – самому успеть занять стул. Тот участник, который не успел сесть на стул, становится новым водящим. Он должен назвать новое качество, способное объединить нескольких участников. Теперь по команде они должны поменяться местами. Для ведущего важно делать сообщение внезапно, чтобы самому успеть занять место.

Упражнение «Комплименты ребёнку» (2-3 мин)

Психолог (социальный педагог): предлагаем вам игру, в который каждый родитель скажет о своем ребенке самые лучшие слова о внешности, о характере, поведении. Важно, чтобы ребенок высказал благодарность, причем не только словами, но и жестами.

Уважаемые родители, дорогие ребята! Вы любите смотреть спектакли? Вам нравится театр? Мы сегодня покажем вам театр на столе. Такой необычный театр вы, наверное, еще не видели. Рассаживайтесь удобно, мы начинаем.

(Звенит колокольчик, аплодисменты)

Театр на столе «Брат и сестра - примерные и скверные» (2-3 мин)

В одном городе по соседству жили-были Аленушка и Иванушка (показываем кукол) и Манька и Петька (показываем кукол). Алёнушка и Иванушка были примерные, друг другу помогали, никого не обижали, не ругались, не ссорились, не плакали и не сердились. А другие, то есть Манька с Петькой, были совсем даже не примерные. Мало того, они были скверные! И с ними случались разные неприятные истории.

Манька с Петькой вышли погулять во двор и увидели лежащего на земле щенка с перебитой лапой. (Желательно показать не просто игрушечную собаку, а как можно более маленькую, трогательную). Щенок жалобно скулил.

Манька сказала: «Ты что разнылся? Только настроение портишь».

А Петька даже пихнул его ногой и сказал: «Ишь, разлегся тут на дороге, пройти мешает!» Щенок попытался пожаловаться: «У меня лапка болит». Но Маньку с Петькой ничем было не пронять.

«Ну и что? - хмыкнул Петька. - Не у меня же нога болит». И ударил щенка в бок. Мимо шла тетя и говорит: «Мальчик, как тебе не стыдно? Ему же больно». А Петька в ответ: «Ну и пусть больно. Это ж не у меня нога болит».

Тетя сокрушенно покачала головой и ушла, а Манька и Петька еще немного поиздевались над щенком и тоже куда-то ушли.

Потом мимо щенка проходили Иванушка с Аленушкой. Они подняли щенка, принесли домой, вылечили. Когда щенок выздоровел и вышел во двор, он встретил Петьку и тяпнул его за ногу.

Петька разревелся, а щенок сказал: «А помнишь, как ты надо мной издевался, когда мне перебили лапку? Помнишь, как сказал, что это же не у тебя нога болит? Теперь ты понимаешь, что это такое?»

«Понимаю», - со слезами на глазах отвечал Петька и больше никогда не обижал щенка, а наоборот, завидев его издалека, обходит стороной.

Обсуждение: (5 мин)

Как вы думаете, почему примерных детей зовут Аленушка и Иванушка, а скверных Манька и Петька?

Назвать качества: доброта – злоба. Выразить отношение к поступку Маньки и Петьки и к поступку Иванушки с Алёнушкой.

Чей поступок понравился?

Как бы вы поступили?

Сказать, что иногда даже не злые дети могут поступить жестоко. Не потому что они плохие, а потому что... Предложить детям самим понять почему. Как можно помочь справиться со своим состоянием, когда вы на кого- то обижены, злитесь, агрессивны? (дети и родители предлагают «свой рецепт», проговаривают).

У нас есть свой рецепт «снятия напряжения». Давайте порисуем. Только сегодня мы будем рисовать не на бумаге, а на стекле. Кто рисует зимой красивые узоры на стекле? Кто-нибудь из вас рисовал на стекле? давайте попробуем. Рисовать можно все, что захочется. Главное правило, нельзя разговаривать с родителями.

Рисунок на стекле (7-8 мин)

Психолог (социальный педагог): Ребёнок и родитель садятся за парту (стол) напротив друг друга. Стекло ставится вертикально между ребёнком и родителем, родитель держит стекло, каждый рисует на своей стороне. Есть ограничение: нельзя разговаривать. Вы можете рисовать всё, что хотите. Когда вы закончите, я прошу вас отложить кисточки в сторону, это и будет сигналом для меня, что вы закончили рисовать.

Рефлексия (2-4 мин):

- Трудно ли было не разговаривать и почему?

- Получился ли единый рисунок, есть ли в нем что-то общее, или у каждого (у родителя и у ребёнка) получился свой рисунок?

Родители и дети расходятся. Родители проходят в актовый зал.

С родителями работает психолог на тему: «Агрессия и агрессивность»

Дети и социальный педагог готовят подарок для родителей - оригами «Ромашка»

Психолог с родителями (15-20 мин):

Агрессия и агрессивность

Детская и подростковая агрессия достаточно распространённое явление. Нередко это явление провоцируется взрослыми, их неумением или нежеланием постигнуть внутренний мир ребенка, понять истоки его поступков. Повышенная агрессивность детей – актуальная проблема и учителей и родителей. Тому есть много причин: это и плоды неадекватного семейного воспитания, и увеличение числа детей с поражением нервной системы, ухудшение общего состояния их здоровья.

Агрессивность досталась нам в процессе эволюции как защитная функция.

Специалисты считают, что истоки детской агрессии в первую очередь следует искать в том, как родители воспитывали ребенка в первые годы жизни. Есть 2 основных способа реагирования: 1) игнорирование поведения 2) применение наказания. В случаях, когда родители игнорируют агрессию ребенка и активно поощряют его положительное поведение, агрессия, остающаяся без подкрепления, постепенно угасает. Такой способ эффективен только с маленькими детьми. Наказание есть способ коррекции поведения. Исследования показывают прямую связь между уровнем агрессии и строгостью наказания.

Агрессия присуща практически всем детям и взрослым как оборонительная реакция. Поэтому не следует жестко пресекать или стремиться к искоренению негативных эмоций. Важно учить детей адекватно реагировать на агрессию других и проявлять свою в социально приемлемых формах.

Причины возникновения агрессивности:

1. Отвержение (неприятие ребёнка). Когда ребенок не чувствует своей значимости, когда ему не хватает внимания, он может компенсировать внимание к себе через агрессию.

2. Сверхтребовательность (чрезмерная критика, наказание за малейшие провинности) – приводит к озлобленности, стремлению делать «исподтишка», формирует чувство неполноценности и ожидание неудач. Агрессия становится способом самоутверждения.

3. Гиперопека (сверхзаботливое отношение) – ребёнок лишается самостоятельности, инфантилен, не может противостоять стрессам, не может постоять за себя, может стать жертвой агрессии и вымещает агрессию на предметах (рвёт книги, ломает вещи, пишет на стенах или мебели).

Что можно сделать?

• Контролировать ребёнка и одновременно учить его контролировать свою агрессию и выражать свои эмоции приемлемыми способами, не нанося вреда другим.

• Замечать, когда ребёнок ведёт себя неагрессивно и поощрять его за это.

Способы выплескивания негативных эмоций:

1. Прямое высказывание своих чувств: «Мне не нравиться, когда ты…»

2. Лист бумаги, который можно порвать на мелкие кусочки, скомкать и т.д.

3. Драчунам и агрессивным детям можно предложить выбить коврик, сделать самодельную грушу дома. Поместить эту «подушку» в специально отведенном для разрядки месте в квартире и не отвлекать ребенка в момент разрядки.

4. Громко кричать. Например, перекрикивать громко включенную любимую песню.

5. Глубокое дыхание помогает освободиться даже от сильного стресса.

6. Любая значительная физическая нагрузка нормализует гормональный баланс в крови, а также способствует снижению агрессии.

7. Игры и упражнения.

Наиболее частые ошибки: угрожающий тон разговора, повышение голоса, насмешки и высмеивание, негативная оценка личности ребенка, привлечение в конфликт посторонних людей, демонстрация власти типа «Будет так, как я сказал!», обобщения – «Ты, как всегда…».

Устанавливая с ребенком обратную связь, следует проявить заинтересованность, доброжелательность и твердость, которые касаются конкретного поступка, а не личности в целом. Обсуждая поступок, лучше воздержаться от эмоциональных критических замечаний, которые вызовут у ребенка протест и раздражение и будут способствовать уходу от решения проблемы. Вместо неэффективного чтения морали важно показать все возможные негативные последствия агрессивного поступка и обсудить конструктивные способы решения возникшей проблемы.

В момент проявления агрессии не стоит анализировать ее причины. Об этом следует задуматься, когда все успокоятся, однако нельзя откладывать надолго. Поведение взрослого должно стать примером: внимательно выслушайте ребенка, предоставьте ему возможность высказаться, признавайте чувства ребенка («я понимаю, тебе обидно…»).

* Родителям предлагаются информационные буклеты «Детская агрессия».

звучит фонограмма «Наши дети»

Дети под музыку проходят в зал, выстраиваются вдоль сцены

Психолог (социальный педагог): Дорогие родители! Сегодня мы собрались в преддверии замечательного праздника Дня матери. Может быть, нечасто дети говорят вам слова благодарности и любви, но я уверена, что каждый ваш ребенок любит Вас безграничной любовью! И в доказательство, мы дарим вам этот необычный цветок. Ромашка – цветок семьи, любви и верности.

Звучит музыкальное сопровождение

Дети дарят цветы родителям

И завершить нашу встречу традиционно мы хотим просмотром небольшого видеоролика. Внимание на экран!

Видеоролик «Берегите своих детей» (3,5 мин)

Психолог (социальный педагог): сейчас мы раздадим листочки и просим вас кратко написать на них, что вы чувствуете сейчас, что вам понравилось или не понравилось сегодня, что бы вы хотели сказать о занятии, свои впечатления или пожелания. Приклейте, пожалуйста, свой листочек (яблочко) на наше дерево (у двери вывешен ватман с нарисованным деревом).

Мы благодарим всех участников нашей встречи. И пусть под крышей вашего дома всегда царят мир, любовь, терпение, здоровье, взаимопомощь и взаимопонимание. До новых встреч в нашем клубе « Мы и наши дети»!

Звучит музыкальное сопровождение

На выходе родители и дети приклеивают листочки с пожеланиями на плакат с изображением дерева.

Занятие 3

Тема: Как сказать ребенку «нет!»

Цели занятия: информировать родителей о способах конструктивного отказа ребенку в его желаниях; ориентировать родителей на понимание потребностей и мотивов ребенка; формировать установки на самораскрытие.

«Человек не создается обстоятельствами,

обстоятельства создаются человеком»

Бенджамин Дизраэли

Ход занятия

Вступление (5 мин)

Педагог-психолог (социальный педагог): Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады вновь видеть вас с нами! Кто-то из нас уже знаком, кто-то на наших встречах первый раз. Поэтому прежде чем начать нашу встречу, давайте продолжим ближе познакомимся друг с другом. Посмотрите друг на друга, все ли знакомы друг с другом? Вам необходимо будет закончить предложение таким образом: «Здравствуйте, меня зовут… В воспитании ребенка мне трудно…».

Вспомните своих детей. Они постоянно пытаются заставить родителей что-то сделать. И надо сказать, у них это прекрасно получается. Почему? Потому что они знают ту «кнопочку», на которую следует нажать. Они-то знают наши «слабинки» и виртуозно играют на них.

«Нет». Это простенькое слово из трех букв способно создать множество проблем. Особенно там, где отказывать приходится самому дорогому человеку на свете – собственному ребенку. Между тем разумное распределение разрешений и отказов является основной любого воспитания.

Что делать, если ребенок не хочет слышать ваших аргументов и упорно настаивает на своем?

Прежде всего, вам нужно усвоить, что любой ребенок приходит в этот мир существом абсолютно эгоистичным. Первый год жизни его физическое выживание в буквальном смысле зависит от того, насколько яростно он будет добиваться своего – криком, рёвом, хныканьем и любыми другими доступными ему способами. Стоит ли удивляться, что с годами малыш не слишком стремиться отказаться от таких удобных моделей поведения. Ведь когда-то это срабатывало!

Поэтому примите как данность: любой ребенок априори уверен, что весь мир (а родители особенно) существует для того, чтобы исполнять его желания, и весьма активно протестуют против любого отказа. Только идя в школу, дети начинают постепенно научаться тому, что мир ставит перед ними определенные требования, но родители по-прежнему остаются главными исполнителями их желаний. Бороться с «природой» ребенка – значит подавлять в нем первые ростки самостоятельности, жизнестойкости и свободомыслия. Ребенок должен хотеть и уметь добиваться своего!

А задача родителя, умело лавируя между миллионами детских «хочу» и вашими взрослыми «надо», вести семейную лодку по бурной реке жизни. Не слишком подавляя маленького эгоиста, но и «не наступая на горло» собственной песне.

«Вспомните ситуацию» (2 мин)

Педагог-психолог (социальный педагог): Вам надо вспомнить ситуацию, когда Вы пытались сказать ребенку «нет», но у вас это по тем или иным причинам не получилось. Теперь несколько человек, те, кто желает поделиться с нами, могут озвучить свою ситуацию. Ведущий для себя записывает эти ситуации и выражает надежду, что в конце встречи родители найдут свой вариант поведения, который позволит выйти из положения с наименьшими потерями.

Упражнение «Что мешает идти вперед» (3-5 мин)

Ведущий выбирает 3-х добровольцев (один – исполняет роль ребенка, другой – роль папы, третий – роль мамы). Перед участниками ставятся 2 коробки от обуви.

«Ребенок» – встает одной ногой в одну коробку, другой в другую.

«Мама» (справа от ребенка) встает одной ногой в коробку, где уже стоит нога ребенка, другая нога остается на полу.

«Папа» (слева от ребенка) становится рядом с ребенком одной ногой в коробку, где стоит нога ребенка, другая нога остается на полу.

Родителям заранее говорят: «Когда ведущий даст команду: «Иди вперед!» Папа должен коробку тянуть влево, мама – вправо (т.е. каждый в свою сторону)». Таким образом, ребенок не сможет двигаться вперед, как требует от него ведущий.

Обсуждение – собственные родители мешают ребенку двигаться вперед.

Педагог-психолог (социальный педагог): Мы должны понимать, что наши слова и действия в воспитании детей могут расходиться друг с другом. У каждого взрослого в семье есть свои убеждения, представления о том, как надо или не надо воспитывать, какой способ воздействия применить. Иногда, мы сами того не подозревая, можем стать помехой нормальному развитию и формированию личности ребенка. Родители (и другие взрослые родственники, проживающие совместно) должны стремиться к единству в требованиях предъявляемых ребенку.

Вернемся к способам отказа.

Затем ведущий знакомит присутствующих с видами отказа.

Мини-лекция (7-10 мин)

Виды отказа:

1. «Нет – значит, нет!» Проще всего говорить «нет», когда исполнить желание ребенка невозможно в принципе. Как правило, это вопросы, касающиеся здоровья и безопасности ребенка (например, «можно мне идти без шапки?») Но даже здесь некоторые родители начинают стыдить ребенка, требовать от него понимания и возмущаться. А зачем? Если никаких других вариантов кроме отказа нет, просто скажите об этом и переведите разговор в другое русло. Что тут можно обсуждать?

2. «Нет, но…» Используется, когда желание ребенка в целом нормально, но вы не можете выполнить его по объективным причинам. В этом случае вы не просто отказываете ребенку, а тут же предлагаете ему заняться чем-то или получить что-то другое: «Нет, я не смогу купить тебе сейчас эту вещь, но зато мы можем пойти гулять, и ты покатаешься на качелях!» В этом случае ребенок не чувствует себя ущемленным, у него не формируется комплекс бедного человека, который ничего не может себе позволить. Он учится тому, что хорошее настроение зависит не от конкретной вещи, а от созданных вами обстоятельств. Помните, что злоупотреблять этим этот прием не следует.

Иногда возникают ситуации, при которых родитель условно идет на компромисс с ребенком, так называемые «ошибки ложного компромисса». Зачастую мы пытаемся придать ситуации вид компромисса, хотя на самом деле и мысли такой не допускаем. Например:

«Будешь пить молоко?» - предлагает мама.

«Нет», - отвечает ребенок.

«Нет, ты будешь пить молоко!!!» - настаивает мама.

В итоге: молоко не выпито, мама расстроена, ребенок ревет. В чем ее ошибка? Мать предложила ребенку выбор, и не его вина, что он выбрал то, что не входило в ее планы. Поэтому никогда не предлагайте выбор, если для вас никакого иного варианта быть не может! Если ребенка вначале спросить, чего он хочет, услышать ответ, а потом запретить, будьте уверены: он обязательно запомнит это и в следующий раз будет еще более упрямым и несдержанным. Если уж вы решили дать ребенку возможность сделать выбор, пусть этот выбор будет реальным: «Из какой чашки ты будешь пить молоко, из красной или из синий?»

* Родителям предлагаются информационные буклеты «Эффективные способы отказа ребенка».

Притча «Все в твоих руках» видеоролик (1мин)

Обсуждение.

Игра «Родитель-ребенок» (7-9 мин)

Педагог-психолог (социальный педагог): Участников разбивают на пары (заранее подготовить листочки 2х разных цветов): родитель и ребенок. Перед началом игры родителям раздается памятка «Как сказать ребенку «нет». Ребенок пытается убедить родителя купить ему новую машинку или куклу. Задача родителя: сказать ему «нет», следуя заданным правилам и алгоритму. Затем участники меняются ролями.

Обсуждение:

Что вы чувствовали в роли родителя, ребенка? Хотели ли перейти на крик, отстаивая свою точку зрения? Какие правила удалось применить? Удалось ли применить предложенный алгоритм?

Психолог (социальный педагог): Как вы думаете, кому труднее всего сказать «нет»?

Самому себе. Помните об этом, предъявляя требования к своему ребенку.

И завершить нашу встречу традиционно мы хотим просмотром небольшого видеоролика.

Видеоролик «Как правильно воспитывать детей» (7,5 мин)

Педагог-психолог (социальный педагог): Сейчас мы раздадим вам листочки и просим вас кратко написать на них, что вы чувствуете сейчас, что вам понравилось или не понравилось сегодня. Наше занятие завершено. Уходя, приклейте, пожалуйста, свой листочек на этот ватман.

Спасибо, что были с нами! Ждем вас на следующих встречах клуба «Мы и наши дети».

Занятие 4

Тема: Наши эмоции и чувства (совместное занятие).

Цели занятия: актуализировать собственный опыт эмоциональных переживаний участников; способствовать развитию эмоциональной сферы участников, навыков сопереживания и понимания чувств другого. способствовать развитию эмоциональной сферы участников, навыков сопереживания и понимания чувств другого.

«Характер есть не что иное, как

долговременный навык»

Плутарх

Ход занятия

Вступление (5 мин)

Педагог-психолог (социальный педагог): Здравствуйте, дорогие участники! Мы рады вновь видеть вас в клубе! Кто-то из нас уже знаком, кто-то на наших встречах первый раз. Поэтому прежде чем начать, давайте продолжим ближе знакомиться друг с другом. Сейчас мы будем передавать мягкую игрушку всем участникам со словами: «Здравствуйте, меня зовут… Я хочу пожелать всем присутствующим…» (начинают ведущие).

Сегодня мы будем говорить о наших чувствах и эмоциях.

Упражнение «Пальцы» (3-5 мин)

Участники образуют круг. Каждый сжимает руку в кулак, и по команде ведущего все «выбрасывают» пальцы. Группа стремится к тому, чтобы все участники независимо друг от друга «выбросили» одно и то же число.

Участникам запрещено договариваться, перемигиваться или пытаться согласовать свои действия другими «незаконными» способами. Игра продолжается до тех пор, пока не достигнет своей цели.

Педагог-психолог (социальный педагог): Мы помним, что Вы любите смотреть спектакли и вам нравится театр. Мы вновь покажем вам театр на столе. Рассаживайтесь удобнее. Мы начинаем.

(Звенит колокольчик, аплодисменты)

Театр на столе «Примерные и скверные» (2-3 мин)

В одном городе по соседству жили-были Иванушка с Алёнушкой и Манька и с Петькой. Алёнушка и Иванушка были примерные, друг другу помогали, никого не обижали, не ругались, не ссорились, не плакали и не сердились. А другие, то есть, Манька с Петькой, были совсем даже не примерные. Мало того, они были скверные! И с ними случались разные неприятные истории.

Вот, например: Петька грубо просит у Маньки … (предложить детям придумать, что он просит: яблоко, морковку...): Манька, дай мне …!

Манька: Ещё чего!

Петька: А ну, давай сейчас же!

Манька: Не дам, фигушки!

Петька: Ах, ты жадина! Ну, я сейчас тебе покажу!

Манька: Ха! Показал один такой! Теперь ходит с синяком!

Петька: Это ты мне угрожаешь? Да ты, девчонка-печенка! У тебя силенок не хватит!

Манька: Это у меня не хватит? Да я тебе сейчас как тресну! Будешь обзываться? (начинается потасовка, слёзы, Манька убегает жаловаться маме)

А как тоже самое происходит у Алёнушки с Иванушкой?

Иванушка: Аленушка, дай мне, пожалуйста, яблоко.

Алёнушка: Возьми, пожалуйста. Вкусное, правда?

Иванушка: Очень! Спасибо, Алёнушка.

Второй пример.

Манька грубо просит Петьку: Петька, помоги мне помыть посуду.

Петька: Вот ещё придумала! Я лучше телик посмотрю.

Манька: Петька, я тоже хочу телик! Вот так всегда! Я – посуду мой, а Петька – телик смотреть!

Петька: Чего раскричалась! Мой свою посуду, пока не получила!

Манька: Ха! Это я получила! Да ты сам у меня сейчас схлопочешь! (потасовка, слёзы)

А как тоже самое происходит у Алёнушки с Иванушкой?

Алёнушка: Иванушка, пожалуйста, помоги посуду помыть.

Иванушка: Хорошо, Аленушка, только давай побыстрее. Сейчас передача интересная по телику начнётся.

Алёнушка: Давай, Иванушка, ты будешь мыть, а я вытирать и ставить в шкаф посуду. Вот и получится быстро. И передачу успеем вместе посмотреть.

Обсуждение: (3-4 мин) Когда с нами разговаривают грубо, что мы чувствуем? Что такое обида? Почему нам бывает обидно?

Мини-лекция (3 мин)

Всё, с чем сталкивается человек в своей жизни, вызывает у него то или иное отношение. Определенное отношение человека проявляется в эмоциях и чувствах.

Эмоции (от латинского emoveo- потрясаю, волную) - это реакции человека на воздействия (внешние и внутренние). Это переживание человека, которое проявляется в виде удовольствия или неудовольствия. Эмоции бывают положительные и отрицательные.

Основными эмоциями считают: интерес, радость, удивление, страдание, гнев, страх, обида.

Изменение общего эмоционального фона мы называем настроением.

Высшей формой развития эмоций являются чувства по отношению к чему-либо. Они более сложны и могут быть даже противоречивыми. Чувство любви может включать в себя гордость за любимого человека и радость от его успехов в сочетании с жалостью к нему, страхом за его жизнь и опасением потерять его любовь. Люди с удивлением обнаруживают, что иногда испытывают гнев и ненависть по отношению к любимому.

Самая развитая и сложная форма эмоций у человека - это чувства. Например, любовь матери к своему ребенку: мама может рассердиться на ребенка, быть недовольной его поведением, наказать, но все это не влияет на ее чувство, которое остается сильным и относительно стабильным. Эмоции и чувства очень важная часть человеческого общения.

* Кий Н.М. и другие отечественные психологи говорят, что современное поколение детей имеют особенности эмоциональной сферы. Дети испытывают трудности в распознавании эмоции. Поэтому считаем важным использовать не только игровые упражнения, но и кратко остановиться на теории.

Упражнение «Покажи эмоцию» (3 мин)

Если человек эмоционален, он легко и часто использует жестикуляцию. Кого-то это раздражает, а кто-то просто не может без этого жить.

В этом упражнении вы передадите эмоции и чувства только при помощи мимики и жестов, молча, выбирая карточку у ведущего (примерный набор: влюбленность, обида, радость, смущение, удивление, ужас, злость, радость…)

Обсуждение: давайте обсудим, как дети и взрослые справляются с негативными эмоциями (злостью, страхом)? Желающие делятся своим опытом.

Сложно ли показывать эмоции без слов? Какие эмоции сложнее показывать положительные или отрицательные?

Родители и дети расходятся. Родители проходят в актовый зал.

Дети и социальный педагог работают в кабинете в арт-терапевтическом направлении. С родителями работает психолог на тему: «Мои чувства и эмоции по отношению к ребенку» (10-15 мин).

Социальный педагог работает с детьми:

Упражнение «Моя обида»

Педагог-психолог (социальный педагог): Сейчас мы с вами будем рисовать свою обиду или страх. У каждого из вас есть листочек, восковые мелки, карандаши и пластилин. Вам нужно вспомнить ситуацию, когда вам было очень обидно, плохо, и попробовать изобразить эту обиду: можете вылепить ее из пластилина или нарисовать мелками или карандашами.

После того как дети выполнят задание, ведущий предлагает им переработать свою обиду: дорисовать, долепить свою обиду так, чтобы она стала похожа на хорошую эмоцию, позитивное чувство.

Обсуждение: что было трудно, что получилось, произошли ли какие-то изменения в ощущениях или так и осталась ваша обида?

Психолог работает с родителями:

Мини-лекция (5-7 мин)

В зависимости от характера отношения человека к различным объектам социальной среды выделены основные виды высших чувств: моральные, праксические, интеллектуальные, эстетические.

Моральные чувства человек испытывает по отношению к обществу, другим людям, а также к самому себе. Это чувства патриотизма, дружбы, любови, совести, они регулируют межличностные отношения.

Чувства, которые связаны с осуществлением человеком трудовой и других видов деятельности, возникают в процессе деятельности в связи с ее успешностью или неуспешностью. К позитивным праксическим чувствам относятся трудолюбие, приятная усталость, чувство увлеченности работой и удовлетворенности от выполненного дела. При преобладании негативных праксических чувств человек воспринимает труд как каторгу.

Определенные виды труда, учение, некоторые игры требуют интенсивной умственной деятельности. Процесс умственной деятельности сопровождается интеллектуальными эмоциями. Если они приобретают качества стабильности и устойчивости, они проявляются как интеллектуальные чувства: любознательность, радость открытия истины, удивление, сомнение.

Чувства, которые испытывает человек при восприятии и создании прекрасного в жизни и в искусстве, называются эстетическими. Эстетические чувства воспитываются через приобщение к природе, любование лесом, солнцем, рекой и т.п. Для того чтобы постичь законы красоты и гармонии, детям полезно заниматься рисованием, танцами, музыкой и другими видами творческой деятельности.

На протяжении развития людей сформировалась особая форма психического отражения значимых объектов и событий - эмоции. Один и тот же объект или событие вызывает у разных людей различные эмоции, потому что у каждого свое, специфическое отношение.

За эмоциями была признана важная положительная роль в жизни людей, и с ними стали связывать следующие положительные функции: мотивационно-регулирующая, коммуникативная, сигнальная и защитная.

Мотивационно-регулирующая функция заключается в том, что эмоции участвуют в мотивации поведения человека, могут побуждать, направлять и регулировать. Иногда эмоции могут заменять собой мышление в регуляции поведения.

Коммуникативная функция заключается в том, что эмоции, точнее, способы их внешнего выражения, несут в себе информацию о психическом и физическом состоянии человека. Благодаря эмоциям, мы лучше понимаем друг друга. Наблюдая за изменениями эмоциональных состояний, мы получаем возможность судить о том, что происходит в психике. Люди, принадлежащие к разным культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать многие выражения человеческого лица, определять по нему такие эмоции, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление. Это относится и к тем народам, которые вообще никогда не находились в прямых контактах друг с другом.

Сигнальная функция.

Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. «Эмоции, -утверждал Ч. Дарвин, - возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей.» Эмоционально-выразительные движения (мимика, жесты, пантомимика) выполняют функцию сигналов о том, в каком состоянии находится система потребностей человека.

Защитная функция выражается в том, что, возникая как моментальная, быстрая реакция организма может защитить человека от опасностей.

Эмоции характеризуются также силой, продолжительностью и осознанием. Диапазон различий по силе внутреннего переживания и внешних проявлений очень велик для эмоции любой модальности.

Эмоциональные переживания носят неоднозначный характер. Один и тот же объект может вызвать несогласованные, противоречивые эмоции. Это явление получило название амбивалентность (двойственность) чувств. Например, можно уважать кого-то за работоспособность и одновременно осуждать за вспыльчивость.

Одна из эмоций, о которых мы не упомянули ранее, является стыд. Остановимся на ней подробнее.

Стыд - отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не только ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем поведении и внешнем облике.

Сегодня многие считают, что стыд необходимо формировать и воспитывать не только родителям, но и специалистам разных областей. При этом нам необходимо понимать, что в психологическом смысле дает нам чувство стыда. Необходимо подчеркнуть, что это отрицательное состояние несоответствия. Важно различать «скромность» (как ценное личностное качество) и «стыд» (как негативное чувство).

Когда мы раздражаемся, какие чувства и эмоции мы можем испытывать к своим детям?

Как вы обычно справляетесь с негативными эмоциями?

Анализ и поиск эффективных способов.

* Родителям предлагаются информационные буклеты «Как помочь ребенку справиться с негативными эмоциями».

Упражнение «Зеркало» (5 мин)

Один человек показывает какую-либо гримасу соседу. Тот, в свою очередь, «передразнивает» его как можно точнее и передает дальше – своему соседу. «Гримаса» передается по кругу.

Упражнение заканчивается, когда гримаса возвращается к первому участнику.

Таким же образом «передаются» еще несколько эмоций.

Обсуждение: Каков механизм узнавания чувства? Какие мышцы задействованы? Что вы чувствуете, когда видите мимическое изображение эмоции?

Притча «В руках судьбы» видеоролик (1,5 мин)

Обсуждение.

Дети возвращаются к родителям.

И завершить нашу встречу традиционно мы хотим просмотром видеоролика.

Видеоролик «7 чудес Света» (5 мин)

Педагог-психолог (социальный педагог): Сейчас мы раздадим вам листочки и попросим кратко написать на них, что вам понравилось или не понравилось сегодня. Уходя, приклейте, пожалуйста, свой листочек на ватман.

Спасибо, что были с нами, непременно ждем вас в клубе «Мы и наши дети!»

Занятие 5

Тема: Мой послушный ребенок (поощрение и наказание в семье).

Цели занятия: информировать родителей о методах поощрения и наказания в процессе воспитания детей, способствовать рефлексии собственных воспитательных установок и воздействий на ребенка.

«Есть избыток строгости и избыток снисходительности:

обоих надо одинаково избегать».

Жан–Жак Руссо

Ход занятия

Вступление (5 мин)

Педагог-психолог (социальный педагог): Здравствуйте, дорогие родители! Мы продолжаем наши встречи! Мы рады, что вы помните про наш клуб! Кто-то из нас уже знаком, кто-то на наших встречах первый раз. Поэтому прежде чем начать, давайте познакомимся друг с другом поближе. Участники по кругу представляют себя по схеме: имя, увлечения и интересы, ожидания от наши встреч.

Упражнение «Снежинка»

Сейчас мы с вами выполним интересное упражнение. Главное условие: закрыть глаза и слушать мою инструкцию. У каждого есть лист, все листы одинаковой формы, размера, качества, цвета. Слушайте внимательно и выполняйте следующее:

Сложите лист пополам;

Оторвите правый верхний уголок;

Опять сложите лист пополам;

Снова оторвите правый верхний уголок.

Продолжайте эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте глаза и раскройте свою красивую снежинку.

Участники сравнивают, какие снежинки у них получились — одинаковые или разные, непохожие.

Ведущий обращает внимание участников на то, что хотя все выполняли упражнение по одной инструкции, снежинки у них получились разные. Так и люди не похожи друг на друга, каждый имеет свою индивидуальность. Одну ту же инструкции разные люди воспринимают по-разному.

Скажите, что нам может дать это знание? Чем оно может быть нам полезно?

Мини-лекция (7 мин)

Понимание того, что каждый ребенок уникален и каким-то своим совершенно особым образом воспринимает информацию, помогает выстраивать эффективные взаимоотношения, дает нам возможность подбирать альтернативные способы воспитательных воздействий. В воспитательном процессе родитель использует методы поощрения и наказания для регуляции поведения детей.

Исследователи изучают различные аспекты методов поощрения и наказания, их эффективности. Существуют различные подходы рассмотрения данного воспитательного явления. Так, одни считают, что нужно поощрять, а наказывать не нужно совсем. Другие утверждают, что нужно чаще поощрять, а наказывать изредка, только если это необходимо. А есть и такие, которые убеждены, что только наказание приводит к желаемым результатам.

Итак, наказание – это любая ситуация, в которой родители сигнализируют ребенку о социальной неприемлемости определенного поведения и делают нечто, что должно прекратить его повторение.

Поощрение же в данном контексте рассматривается как обучение на основе подкрепления. Подкрепление – некоторое воздействие, которое усиливает социально приемлемое поведение. Оно может быть позитивным и негативным в зависимости от того, на фоне какой эмоции осуществляется. Весьма часто, полагая, что, совершая наказание, родитель негативно подкрепляет ребенка, усиливая то, что желает прекратить.

Без применения какой–либо формы наказания воспитывать ребенка практически невозможно. Существуют, однако, такие формы наказания, которые не способствуют достижению поставленной цели и даже причиняют ущерб.

Наказание у каждого человека ассоциируются с не очень приятными воспоминаниями (подзатыльники, затрещины, оплеухи, домашний арест, стояние в углу и др.), поскольку наказание – это вовсе не действие со стороны наказывающего, а то, что происходит в наказываемом ребенке (его переживания). С точки зрения психологии, это хорошо всем известное неприятное, давящее чувство стыда и унижения, от которого хочется как можно скорее избавиться и никогда более его не переживать.

Все виды наказаний можно условно разделить на две группы:

1.формы наказания, основанные на лишении родительской любви (сепарационные наказания);

2.формы наказания, основанные на болевом ощущении, на том, что страх перед болевым воздействием не позволит ребенку повторно совершить нежелательные действия.

Итак, наказания, основанные на боязни потерять любовь. Ребенок при этом должен почувствовать, что ему есть что терять. При этом утрата может причинить ребенку серьезную боль, расстройство. Если же такая взаимная любовь отсутствует, наказания этого рода будут неэффективными.

Наказание детей, связанное с боязнью утратить родительскую любовь, может иметь катастрофические последствия для личности. Воспитатель оказывается в роли властного, агрессивно настроенного противника, при этом воспитанник за собой никакой вины не видит.

Что же касается физического наказания, то здесь дело обстоит значительно проще. Боли боятся все люди, хотя одни признаются в этом, а другие – нет. Физическими наказаниями, в особенности сильными, можно оказывать определенное влияние на кого угодно. Вопрос лишь в том, можно ли это называть воспитанием. Это скорее дрессировка. Сильное физическое наказание всегда или почти всегда позволяет достичь непосредственной цели.

Несмотря на эффективность физического наказания, психологи не рекомендуют прибегать к этому методу по двум серьезным причинам:

Изменение поведения под воздействием физического наказания происходит почти исключительно в присутствии человека, который наказал ребенка. Таким образом, такое наказание непригодно для сознательного формирования морали ребенка. Иными словами, ребенок сначала осмотрится, и, если не заметит вблизи человека, который его наказал, он тут же «согрешит». Не будет «грешить» ребенок только в том случае, если в присутствии этого человека ему грозит физическое наказание.

Применение телесных наказаний отрицательно сказывается на личности ребенка. Телесные наказания развивают в детях нежелательные свойства характера (надломить волю ребенка, превратить его в покорную, изворотливую личность, неспособную выработать собственную, независимую позицию и принимать самостоятельные решения).

Родители могут стать для ребенка отрицательной моделью, предметом подражания.

Внутреннее переживание ребенка – ощущение несправедливости, чувство злости к родителю, стремление причинить ответную боль (сделать на зло): «Вот я вырасту, я вам покажу!» – не становится побудителем (мотивом) изменить свое поведение в будущих подобных ситуациях.

Типичным примером являются ситуации, когда родители говорят: «Я его бью до синяков, а он как специально, все равно так делает».

Таким образом, в случае неправильного применения наказание может нанести очень большой вред, и, наоборот, разумное его использование бывает очень результативным.

Достичь желаемого результата при наказании можно при соблюдении двух важнейших условий:

Наказывая ребенка, воспитатель всякий раз должен дать почувствовать ему, что любит его даже тогда, когда наказывает на какой–то срок лишением своей любви. Ребенок при этом должен чувствовать нечто вроде того, что хотя в данной ситуации он мог бы и лишиться этой очень важной для него любви, поскольку заслужил подобное наказание, но, к счастью, эту любовь потерять нельзя.

Наказание должно относиться не ко всей личности ребенка в целом, а только к тому отдельному случаю поведения, за который он в данном случае наказан (должно подкреплять первое условие).

Теперь остановимся подробнее на поощрениях. Обычно поощряются две формы поведения:

правильные действия в той или иной области. Ребенок может что–то хорошо сделать, и за это его похвалят; в школьной жизни одобрение родителей обычно связано с хорошими оценками или похвальными отзывами учителя;

нравственное поведение, т. е. форма поведения, которую ожидают от ребенка родители, главным образом в критических ситуациях.

Эти формы поведения нуждаются в разграничении потому, что первая отчасти является биологической, а вторая формируется только социально.

Всякой успешной деятельности присуща одна особенность, о которой часто забывают, – это ощущение успеха, что уже само по себе является определенной наградой. Но нравственному поведению такое врожденное поощрение не свойственно, поощрение правильного нравственного поведения – это дело воспитателя.

В воспитании необходимо учитывать тот факт, что успешным действиям изначально свойственно врожденное поощрение, не нуждающееся в дополнительном стимулировании.

Приведем в качестве примера один эксперимент: содержащемуся в клетке шимпанзе дали очень сложный для обезьяны замок. Обезьяна очень долго и терпеливо пыталась открыть его, и, наконец, ей это удалось. Обезьяна была очень счастлива, она не получила никаких дополнительных поощрений и ощущала только радость от того, что ей удалось открыть замок, разгадать эту загадку. Аналогичные опыты с использованием различных конструкций проводили неоднократно, и результат всегда был одним и тем же: обезьяна не бросала своего занятия до тех пор, пока задача не была решена. Однако с того момента, когда обезьяну, открывшую замок, вознаградили бананом, она соглашалась возиться с другим, новым замком только при том условии, что для нее будет приготовлен банан.

Важно понимать различия между понятиями поощрение и подарок, сегодня они выступают синонимами. Среди родителей весьма частыми являются высказывания такого типа: «Будешь себя хорошо вести, на Новый год получишь то –то» или «Закончишь четверть без троек, на день рождение получишь подарок, о котором мечтал».

Подарок всегда и при любых обстоятельствах делается ребенку такому, какой он есть на самом деле, – плохому и хорошему, со всеми его положительными и отрицательными сторонами.

Поощрение же дается только за хорошие стороны поведения.

Итак, на вопрос о том, как правильно распределять наказания и поощрения, мы не дадим точного ответа.

Таким образом, определенные рамки, правила, запреты, ограничения – все это необходимые средства осуществления воспитания. А поощрение и наказание - неотъемлемая часть воспитательного процесса. При этом главным методом воспитания, несомненно, должно быть убеждение.

Но нельзя забывать о том, что многие гениальные люди, оставившие след в истории, испытали «аллергию» к слову «нельзя» с самого раннего детства. Как говорил А.С. Макаренко, воспитывая детей, «нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит и историю Мира».

* Родителям предлагаются информационные буклеты «Наказания и поощрения в семейном воспитании» и «Родителям о запретах и ограничениях».

Притча «Два волка»

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет собой зло (зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь). Другой волк представляет добро (мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность).

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:

- А какой волк в конце побеждает?

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:

-Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Упражнение «Первоклашка»

Среди родителей выбирается один человек, который будет играть роль ребенка - первоклассника. Остальные родители играют различные роли.