Государственное автономное учреждение Калининградской области

профессиональная образовательная организация

«Колледж сервиса и туризма»

(ГАУ КО ПОО КСТ)

Е.В. Мананникова

Практические занятия

Учебное пособие

Раздел 2 Проведение регламентных работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории

Калининград, 2021

Аннотация

Учебное пособие предназначено для студентов специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, изучающих МДК 04.01 Организация и контроль работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей территории объектов ЖКХ в рамках ПМ.04 Организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и прилегающей территории объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В учебном пособии даны задания, методические указания, краткие сведения и примеры выполнения практических работ, выполняемых в ходе освоения профессионального модуля.

Практическое занятие №1 «Устройство дорожек, проездов и площадок»

Цель: Изучить классификацию, типы покрытий дорожек, проездов и площадок.

Методические указания:

В зависимости от распределения посетителей и нагрузки на покрытие от их движения дорожно-тропиночную сеть можно разделить на 5 классов:

главные магистральные дороги, аллеи по которым распределяется основной поток посетителей; дорога должна быть в меру широкой, 10–30 м шириной, иметь мало изнашиваемое покрытие и долговечную конструкцию дорожных одежд, как правило, с твердым верхним покрытием;

второстепенные дрожки и аллеи, соединяющие главные магистральные дороги, предназначающиеся для равномерного распределения посетителей по территории, их ширина от 4,5–10 м; верхнее покрытие принимается как твердое или мягкое;

дополнительные дорожки, соединяющие отдельные элементы объекта, шириной от 2,5–5 м; верхнее покрытие принимается как мягкое или твердое;

тропы предназначены для движения 1–2 посетителей по территории парка, аллеи; имеют ширину от 0,75–1,5 м, верхнее покрытие, как правило, мягкое;

дороги хозяйственного назначения, с транспортным движением для доставки грузов, материалов.

Для бульваров, скверов, небольших садов характерны дорожки 1–3 классов. В микрорайонах предусмотрены дорожки 3–4 классов.

Внутридворовые улицы и проезды являются частью улично-дорожной сети, входящими в категорию «улицы и дороги местного значения». В р.11 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (http://docs.cntd.ru/document/1200084712) указаны расчетные параметры улиц и дорог городов (см.табл.1.), а также требования к открытым стоянкам легковых автомобилей.

Таблица 1 Расчетные параметры улиц и дорог внутри жилого квартала

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |

| Улицы в жилой застройке | 40 | 3 | 2-3 | 90 | 70 | 1,5 |

| Проезды |

|

|

|

|

|

|

| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1 |

| второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |

Устройство оснований и покрытий улиц и проездов, контроль качества и приемку работ выполняют в соответствии с СП 78.13330 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (http://docs.cntd.ru/document/1200095529).

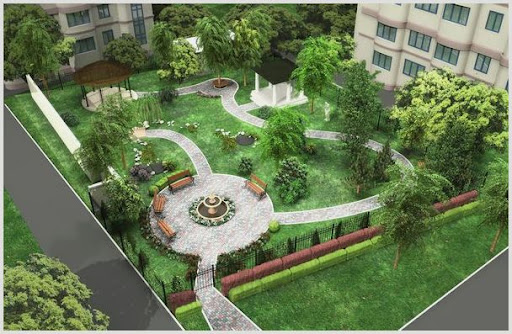

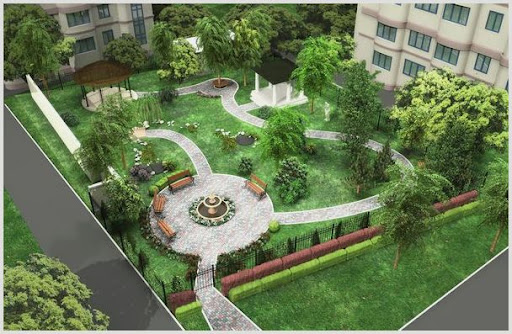

Задание

Дана фотография или рисунок придомовой территории. Обозначьте на рисунке однотипные проходы и проезды номерами. Внесите все необходимые данные по всем видам проходов и проездов в таблицу

| № п/п | Функции | Тип покрытия | Класс покрытия | Габариты: ширина, радиус закругления (если есть) | Дорожные материалы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Практическое занятие №2 «Системы орошения и осушения территории»

Цель: Изучить основные способы полива, орошения и осушения территории.

Методические указания:

Полив и орошение похожи, разница в том, что термин «полив» употребляется в словосочетаниях со словами деревья и кустарники, а орошение – поля и площадки.

На придомовой территории, как правило имеются деревья и кустарники, площадки для отдыха и спорта с травой и цветами, которые нужно поливать. Задача коммунальной службы – выбрать наиболее оптимальный по эффективности и трудо- и ресурсозатратам способ, иногда несколько разных.

Основные способы полива деревьев и кустарников

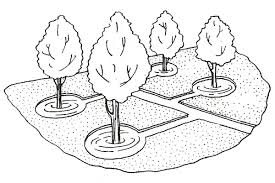

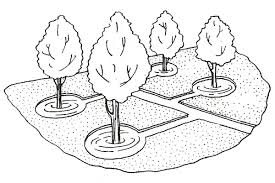

Поверхностный полив

Этот вид подразумевает полив в приствольные круги. Для его проведения под деревьями нужно организовать углубления с бортиками, чтобы получилась так называемая «чаша». Диаметр приствольного круга должен равняться диаметру кроны, поэтому с каждым годом он может изменяться. Можно поливать деревья и в борозды. Этот способ подходит для ровного участка, на котором все деревья растут рядом. Для этого в междурядьях следует нарезать борозды шириной до 30 см, в которые при поливе из шланга можно подавать воду. После того, как вода впитается, борозды необходимо засыпать.

Дождевание

При таком способе полива увлажняется не только почва, но и воздух вокруг растений, а иногда и зеленая масса. Главное условие при таком поливе – постоянный напор воды, которая льется не сплошным потоком, а разбрызгивается в виде водной взвеси. Дождевание хорошо проводить на наклонных участках, потому что такой полив не размывает верхний слой почвы (самый плодородный). Но это и более затратный метод полива, так как для его проведения необходимо приобрести специальное оборудование.

Подпочвенный полив

При таком способе полива вода подается по проложенным в земле трубам прямо к корням растений. Расход воды при этом сокращается в 3 раза, что является существенным плюсом. Но есть у подпочвенного полива и минус: укладка труб – процесс трудоемкий и затратный. Зато при поливе через трубы не нужно нарезать борозды и рыхлить грунт.

Орошение (ирригация) — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение еѐ запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.

Орошение является одним из видов мелиорации. Орошение улучшает снабжение корней растений влагой и питательными веществами, снижает температуру приземного слоя воздуха и увеличивает его влажность.

К основным способам орошения относится:

полив по бороздам водой, подаваемой насосом или из оросительного канала;

разбрызгиванием воды из специально проложенных труб;

аэрозольное орошение — орошение мельчайшими каплями воды для регулирования температуры и влажности приземного слоя атмосферы;

подпочвенное (внутрипочвенное) орошение — орошение земель путем подачи воды непосредственно в корнеобитаемую зону;

лиманное орошение — глубокое одноразовое весеннее увлажнение почвы водами местного стока

Задание 1. По предложенным картинкам определите способы полива и орошения

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

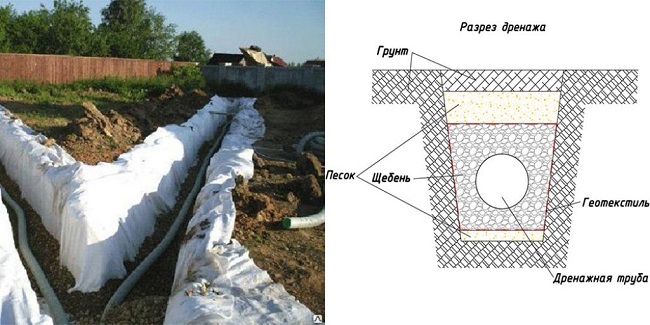

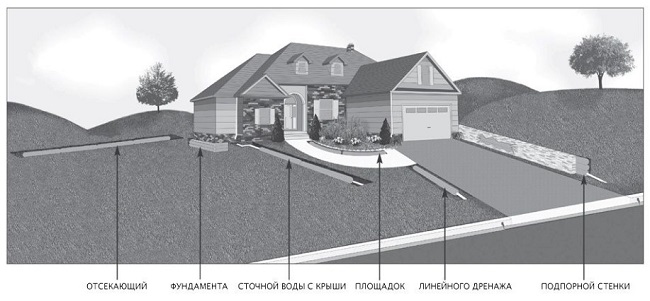

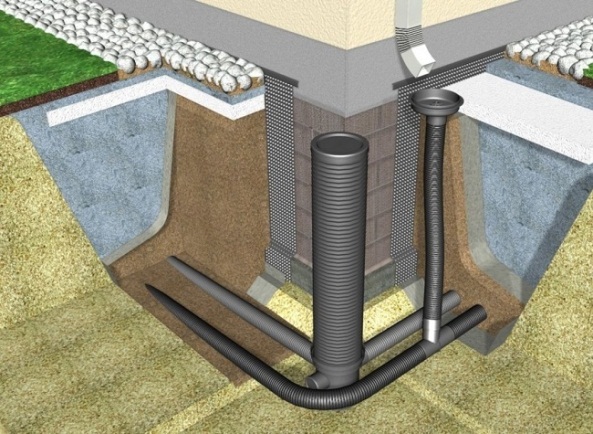

Осушение площадок

Избыточная влажность грунта на участке негативно отражается на фундаментах, подвалах и погребах. Не избежать и снижения урожайности большинства деревьев, кустарников и овощных культур — обильная вода вымывает полезные вещества из плодородного слоя, а корни растений начинают гнить. Постоянная сырость внутри помещений приводит к появлению на полу и стенах плесени. Решить все эти проблемы можно, если отвести лишнюю воду или осушить участок без дренажа.

Выяснить, нужно ли осушение, можно наблюдая процессы регулярного подтопления осадочными водами каждый раз, когда проходит таяние снега или наступает сезон дождей. Это бывает, когда грунт глинистый и слабо пропускает воду вглубь или грунтовые воды залегают высоко и к ним добавляется верховодка.

Еще одна причина — участок лежит в низине и вода стекает с соседних склонов, но не всегда быстро просачивается вглубь. Также оказывает влияние близость водоема или болота.

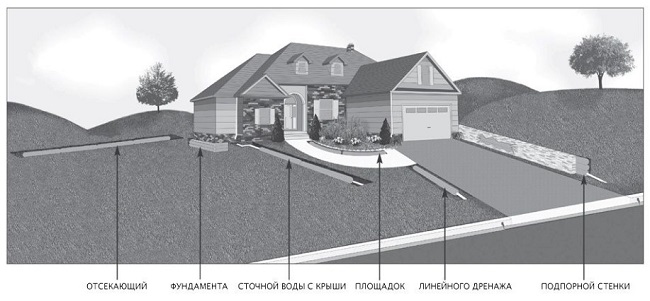

Способы осушения

Поверхностный или открытый дренаж

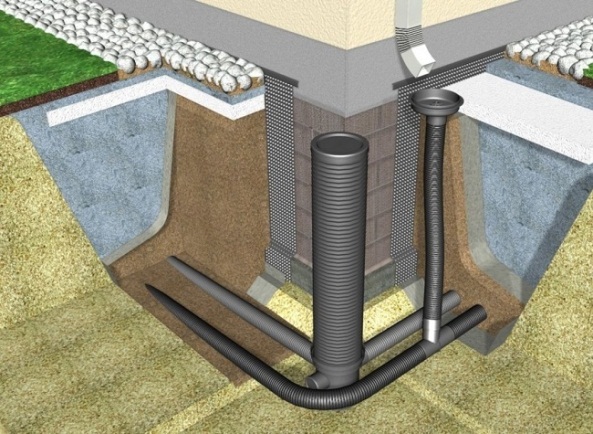

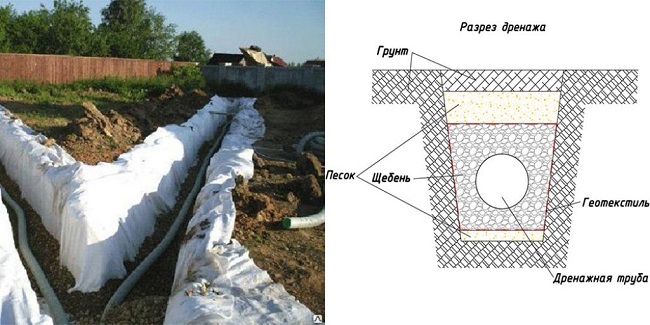

Глубинный или закрытый дренаж

Отсекающий дренаж

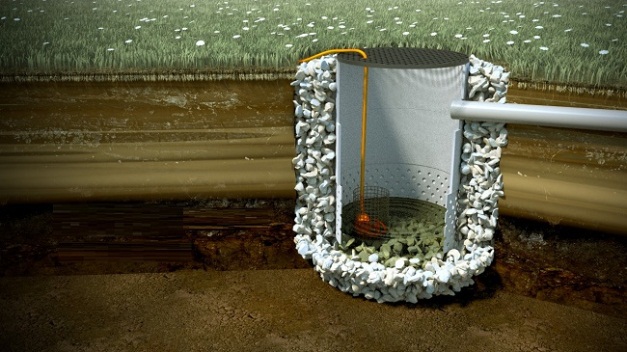

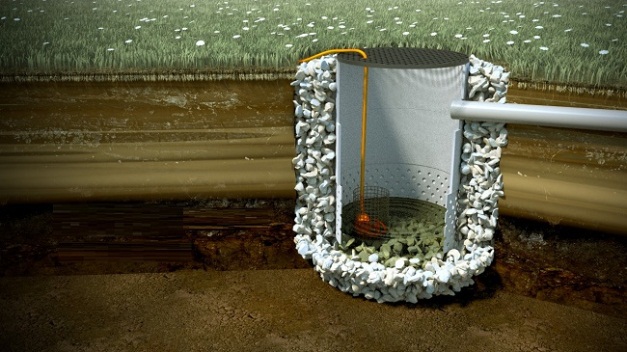

Вертикальный дренаж

Засыпка участка (поднятие уровня)

Высадка влаголюбивых растений

Задание 2 Определить по фото вид осушения

Вариант 1 (открытый)

Вариант 2 (сухой ручей-закрытый)

Вариант 3 (глубинный)

Вариант 4 (отсекающий)

Вариант 5 (вертикальный)

Вариант 6 (создание искусственного водоема)

Вариант 7 (закрытый)

Вариант 8 (вертикальный)

Задание 3 Определить по фото влаголюбивые растения для осушения участка. В качестве подсказки дается перечень растений, из которых можно выбрать требуемое.

лизихитон

лабазник (Таволга)

калужница

бузульник

валериана лекарственная

герань болотная;

лилейник буро-желтый

гладиолус (шпажник) болотный

горец змеиный

дербенник иволистный

фалярис

«кукушкин цвет» или лихнис;

ирисы разноцветный, сибирский, желтый и гладкий

кровохлебка

купальница

лобелия синяя;

лютик едкий

канделябровые примулы;

фиалка болотная

луговик

Вариант 1

|

|

|

| Лизихитон | Кукушкин цвет (лихнис) |

Вариант 2

|

|

|

| Таволга, или Лабазник красный, сорт ‘Venusta’ (Filipendula rubra). | Кровохлебка |

Вариант 3

|

|

|

| Калужница болотная | Купальница |

Вариант 4

|

|

|

| Бузульник | Ирисы |

Вариант 5

|

|

|

| Герань болотная | Луговик |

Вариант 6

|

|

|

| Гладиолус (шпажник) болотный | Фалярис |

Вариант 7

|

|

|

| Горец змеиный | Канделябровые (ярусные) примулы |

Вариант 8

|

|

|

| Лилейник буро-желтый | Лобелия синяя |

Практическое занятие №3 «Устройство и содержание газонов»

Цель: Закрепление теоретического материала и формирование у обучающихся практических умений по устройству газонов

Методические указания:

Газон – участок земли специально созданным травянистым ковром, большей частью ровно и коротко подстриженным.

Газон – один из важнейших элементов садово-ландшафтного дизайна и озеленения. Он позволяет объединить в единое целое все элементы сада.

Для газонов используются смеси семян многолетних травянистых растений (реже однолетних). Учитываются местные климатические условия, почвы, а также освещение.

К лассификация газонов

лассификация газонов

Важно использовать травосмеси, подходящие к данному типу участка. В состав смесей входят специфические подвиды, имеющие разные природные требования, сгруппированные по темпу роста и развития, различным реакциям на факторы стресса. Одни из них влаголюбивы и теневыносливы, и годятся для задернения сада и тенистых зон, другие засухоустойчивы и светолюбивы – для открытых площадок. Например, если на участке полутень, то надо высевать травосмесь с преобладанием овсянницыкрасной или мятлика лесного. На фирменных упаковках обычно указывается назначение травосмеси (газон – «универсальный», «для затененных мест», «партерный»).

Газоны создаются преимущественно посевом смеси семян многолетних травянистых растений (реже однолетних), подбираемых исходя из местных климатических условий и почв, а также исходя из целевого назначения газона и условий освещения.

Газон, выполненный способом посева газонных трав, состоит из трех слоев: нижний слой – подстилающий; средний слой - дренажный или водоудерживающий (песчаный или гравийный); верхний – плодородный.

Гидропосев применяют на склонах. Заключается в опрыскивании поверхности склона водной смесью из семян газонных трав, минеральных удобрений, торфа и латексов. Могут добавлять семена низких кустарников с разветвленной корневой системой (шиповник, барбарис).

Кроме посева газонных семян, в последние годы появился другой, более быстрый способ создать газон - настилка рулонного дерна, выращенного по специальной технологии в питомнике. Его главное преимущество перед сеяной лужайкой - возможность разбить газон в максимально короткие сроки.

Задание

Изучить способы устройства газонов.

Подобрать газонную траву в соответствии с видом газона

Описать особенности устройства газонов способами:

посева газонных трав для партерного газона (вариант 1)

посева газонных трав мавританского газона (вариант 2)

посева газонных трав для лугового газона(вариант 3)

гидропосева лугового газона (вариант 4)

гидропосева мавританского газона (вариант 5)

гидропосева газона для футбольного поля (вариант 6)

гидропосева газона для игровой площадки (вариант 7)

дернования газона для лужайки для массовых игр (вариант 8)

Составить календарный план по уходу за партерными и спортивными газонами в соответствии с прил.Е СП 82.13330.2016 https://docs.cntd.ru/document/456054208

Работу представить в виде напечатанного текста с картинками

Практические занятия №4 «Посадка и содержание деревьев и кустарников»

Цель: Изучить основные способы и правила посадки и содержания деревьев и кустарников.

Методические указания

Основной источник получения посадочного материала в городском озеленении — декоративные питомники; второстепенными источниками являются: лесные культуры в пределах пригородной зоны; лесные насаждения; парковые насаждения и другие виды городских насаждений, где посадочный материал берется в куртинах и массивах в порядке прореживания; существующие естественные и искусственные насаждения на территориях, отводимых под застройку; питомники различных видов (например, лесного хозяйства).

Стандартные саженцы кустарника в возрасте от 3 до 5 лет II школы питомника — наиболее массовый посадочный материал; отпускается из питомников обычно в естественном обезлиственном состоянии, с оголенной корневой системой, в весеннее и осеннее время; применяются для массовых посадок в парках, садах, на территориях новостроек в группы, куртины, живые изгороди.

Кустарники из школы длительного выращивания в возрасте 6—10 лет; отпускаются с комом земли вокруг корневой системы в любое время года при соблюдении специальных требований агротехники; применяются для одиночных посадок, в небольшие группы на ответственных местах и т. п.

Все саженцы должны соответствовать стандартам и быть здоровыми.

Выкопанные растения сортируют по породам, временно прикапывают корни рыхлой землей (во избежание их подсыхания) в удобном для подъезда месте. Затем их грузят на автомашины для перевозки на объекты озеленения.

Располагать саженцы следует в зависимости от их размеров вертикально или наклонно, корнями в направлении движения автомобиля. Стандартные кустарники грузят горизонтально.

После погрузки саженцы тщательно укрывают брезентом.все посадочные работы можно подразделить на подготовительные, связанные с подготовкой растений к пересадке, и основные, связанные непосредственно с самой посадкой на постоянное место.

Посадка деревьев и кустарников является одной из самых важных операций в процессе их выращивания. Во многом именно от данного процесса зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения, приобретут печальный облик или вообще погибнут. Стоит разобраться в причинах, которые являются определяющими для успешной посадки или пересадки.

Время для посадки

При наступлении весны следует торопиться, ведь в момент, когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Вот почему весенний посадочный бум является стремительным и скоротечным. Более размеренным и основательным можно считать осенний период посадки. Питомникам растений невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый широкий, при этом появляется возможность выбрать самое лучшее.

Говоря о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой отмечают, что в этом состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 мин. По истечении данного времени нежнейшие корневые окончания, которые являются основой корневой системы, всасывающие воду, начинают просто высыхать и, в итоге, отмирают.

Исходя из этого, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, необходимо заблаговременно позаботиться не только о его защите от иссушения, но и запастись подходящей для этого тарой.

Для небольших растений подойдут и ящики (например пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями),а для растений средних размеров незаменимыми будут пакеты для мусора размером 20 — 40 л.

Крупные саженцы потребуют двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.

Прибыв на место посадочных работ следует как можно быстрее прикопать привезенные саженцы, для чего нужно подготовить канаву, имеющую одну вертикальную, а другую наклонную стенку с углом в 30°, куда и укладываются саженцы, а их корни присыпаются землей.

В таком состоянии саженцы остаются до непосредственной посадки, после их выемки корни крайне не рекомендуется оставлять открытыми больше 15 минут.

Прикопанные саженцы могут храниться так достаточно долгое время, при этом не утрачивая своей жизнеспособности.

Наилучшим временем для посадки кустарников считается осень, а деревьев – весной. Идея этого правила в том, что кустарники, высаженные ранней осенью, т.е. в течение сентября, успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, в то время, как деревья не успевают этого сделать и повреждаются зимой морозами. Вывод – наилучшим вариантом будет оставить саженцы деревьев в прикопе до весны.

Лучше всего саженцы с открытой корневой системой как приобретать, так и транспортировать в прохладную пасмурную или даже дождливую погоду.

Выбор посадочных мест

Сначала нужно оценить условия, в которых будут развиваться высаженные декоративные растения по следующим параметрам:

Условия позволят в дальнейшем определить ассортимент деревьев и кустарников, а установление размеров таких участков, позволит сделать расчет нужного количества посадочного материала.

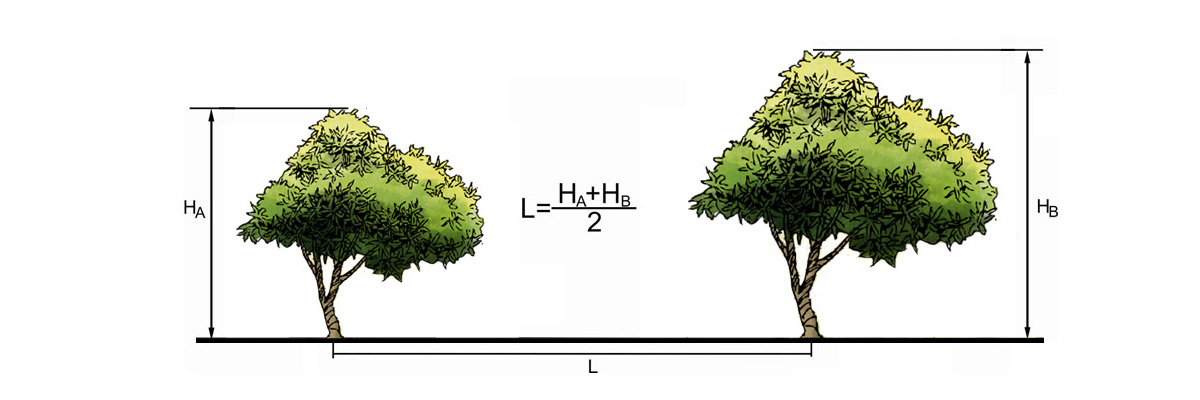

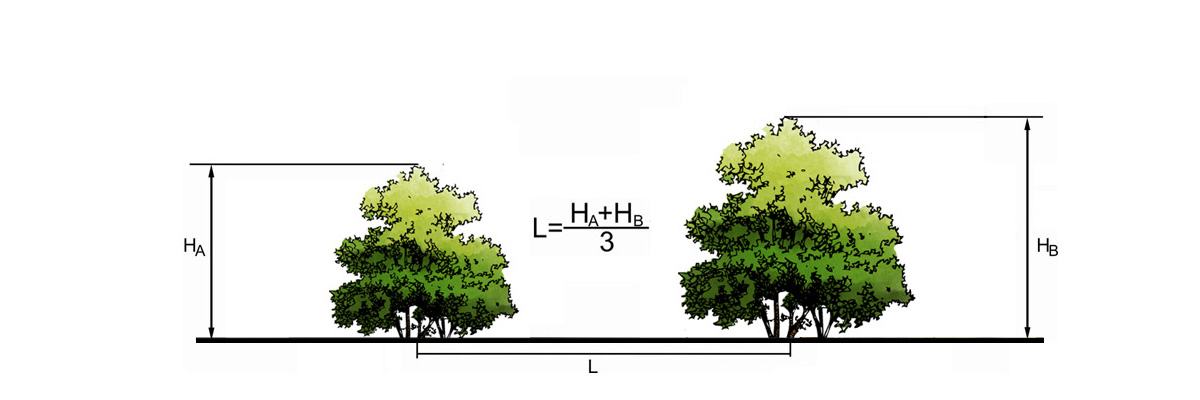

Наиболее распространенная ошибка — это слишком тесная посадка. Причина этого кроется в отсутствии знаний о размерах, достигаемых растением в зрелом возрасте. По авторитетному мнению некоторых специалистов рекомендуется при проектировании посадочных мест делать такие расчеты:

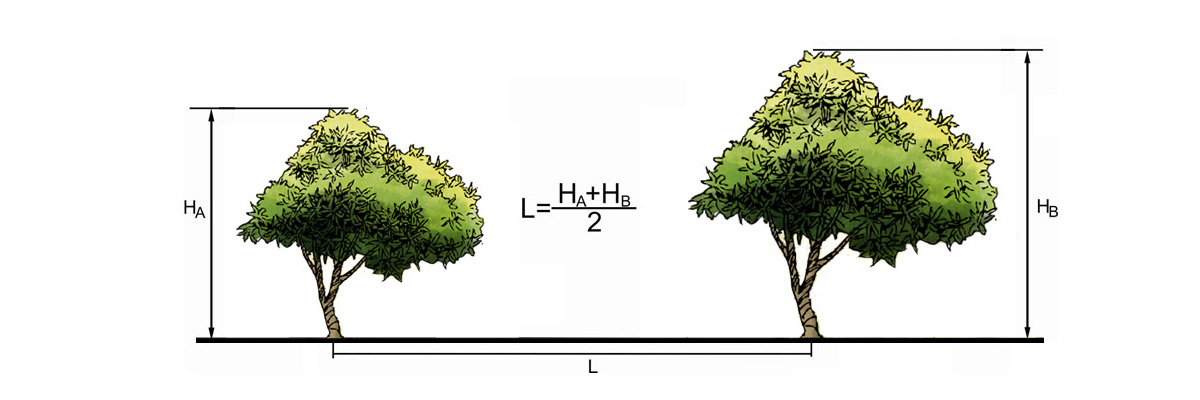

Расстояние между местами посадки деревьев

Для большинства деревьев (исключение составляют колонновидные) необходимо сложить высоту взрослых деревьев А и В, а после разделить полученную сумму на два – вот оптимальное расстояние между центрами посадочных ям.

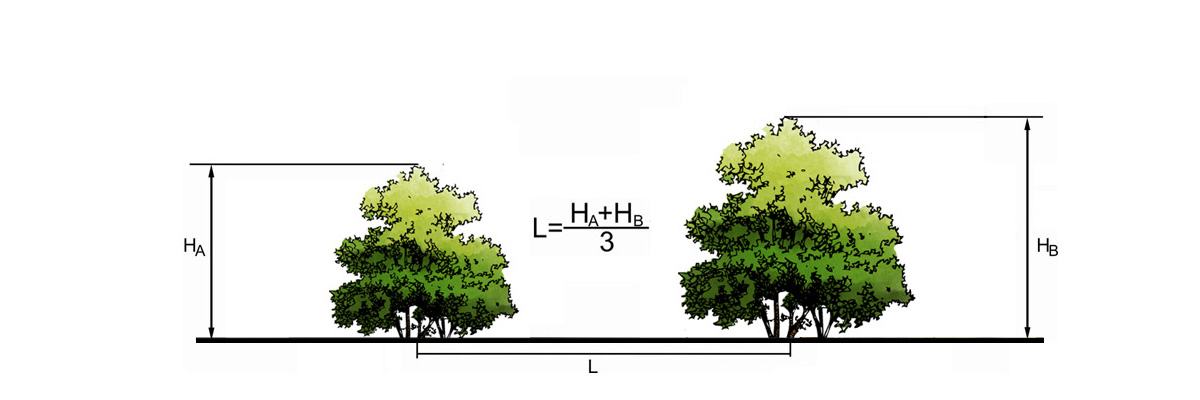

Расстояние между местами посадки кустарников

Наиболее известные деревьев и кустарников — в таблице указана высота для условий умеренной зоны европейской части России и соответствует указанному за «\» возрасту растений.

| Деревья для посадки | Высота \ возраст |

| Ель колючая (типичная форма) | до 25 м \ 80 лет |

| Дуб черешчатый | до 25 м \ 100 лет |

| Клен платановидный,остролистный | до 20 м \ 60 лет |

| Клен татарский | до 9 м \ 20 лет |

| Клен приречный, Гиннала | до 6 м \ 15 лет |

| Липа крупнолистная | до 25 м \ 80 лет |

| Лиственница сибирская | до 25 м \ 80 лет |

| Ива белая \серебристая плакучая форма | до 20 м \ 80 лет |

| Ива остролистная | до 8 м \ 20 лет |

| Ива ломкая форма шаровидная | до 10 м \ 30 лет |

| Кустарники для посадки | Высота \ возраст |

| Лещина обыкновенная | до 3 м \ 10 лет |

| Бересклет европейский | до 2,5 м \ 10 лет |

| Облепиха | до 5 м \ 10 лет |

| Бирючина | до 3 м \ 8 лет |

| Чубушник | до 3 м \ 10 лет |

| Лапчатка \ курильский чай | 0,4–0,9 м \ 5 лет |

| Рододендрон | 2 м \ 5 лет |

| Спирея японская | 0,6 м \ 5 лет |

| Спирея Бумольда | 0,15–1,5 м \ 5 лет |

Такой огромный диапазон высот у мелких видов кустарников связан с наличием у каждого вида не только большого числа декоративных форм, но и специально выведенных сортов.

Правильно установить высоту деревьев в любом интересующем возрасте (например в 10, 20 или 40 лет) можно, используя региональные таблицы роста в сфере лесоустройства.

Подготовка посадочных ям

Крайне необходимо, чтобы размеры посадочных ям соответствовали особенностям корневых систем как декоративных, так и плодовых растений. Но стоит отметить, что даже у таких деревьев, как дуб и сосна, скелетные корни которых могут уходить в почву на глубину до 5–6 м, основная масса — до 90% мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом слое почвы. В силу этого даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а зачастую соответствует 60–80 см.

Гораздо более важной для растений является возможность для развития боковых корней, которые, при постоянном разветвлении, осваивают верхние слои почвенного горизонта, которые не только богаты питанием, но и хорошо аэрируемы. В данных слоях почвы обитает огромное количество почвенных бактерий, их количество достигает 5 млн в 1 куб. см., и грибов, без их жизнедеятельности корни растений существовать просто не смогут. Вот почему посадочная яма должна быть как можно шире, но в разумных пределах.

Для отдельно стоящих деревьев и кустарников, как и при групповой посадке, выкапываются отдельные для каждого растения ямы, в то время как для создания живых изгородей и бордюров необходимо готовить траншеи.

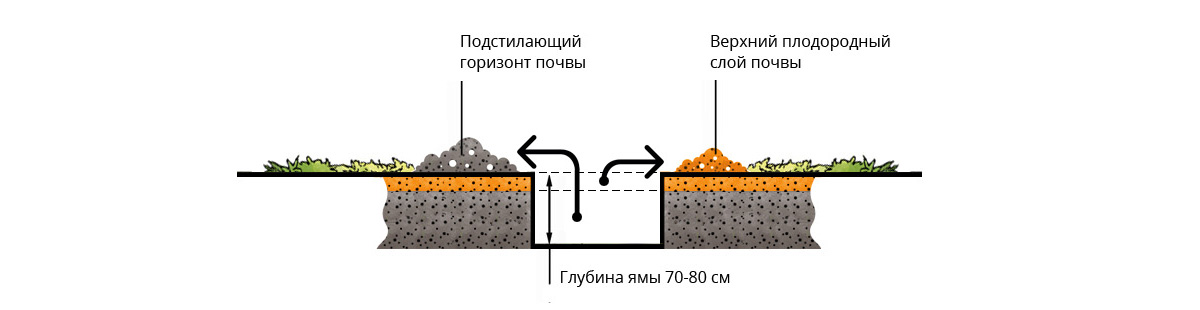

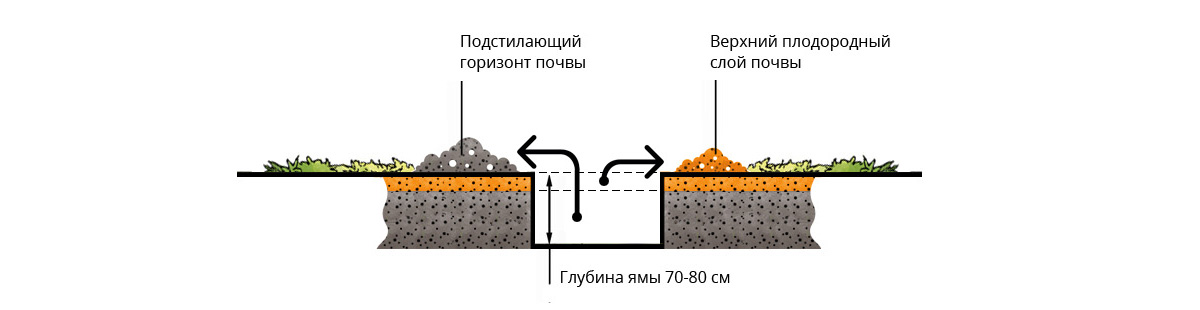

Выкопка ямы для посадки

1. При помощи штыковой лопаты прорезается дернина (верхний слой почвы по периметру будущей посадочной ямы), которая в случае деревьев должна быть не меньше 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной, который складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, который в отличие от верхнего слоя, содержит гумус и механический состав. В ряде случаев он более легкий \ песчаный, но чаще — тяжелый \ суглинистый. Количества грунта из подстилающего горизонта гораздо больше и его складывают с другой стороны ямы.

4. Стенки выкопной ямы делают отвесные, а дно рыхлится на глубину от 15 до 20 см.

5. На почвах, где подстилающий слой содержит тяжелые суглинки, необходимо устройство дренажных систем, служащих для отвода со дна ям воды, скапливающейся от осадков и весеннего таяния снега.

Выкопка ямы для посадки растений

При выкапывании траншей необходимо соблюдать те же правила, только отвод воды в общую дренажную систему стоит делать в самом низком месте по всей ее протяженности. В случае отсутствия естественного уклона, его следует создать способом небольшого увеличения глубины выкопки грунта.

При посадке живой изгороди как из самых крупных кустарников, так и из небольших хвойных или лиственных деревьев достаточно будет выкопать траншею глубиной 60 см.

Для средних кустарников, к которым можно отнести кизильник блестящий, бирючину, розу морщинистую и другие аналогичные растения, глубина траншеи должна составлять от 40 до 50 см.

Создание бордюров из мелких кустарников, например спиреи японской или березколистной, лапчатки кустарниковой и других, предполагает выкопку траншеи глубиной от 30 до 35 см.

Ширина траншеи напрямую зависит как от размеров высаживаемых растений, так и от схемы их посадки:

При однорядной посадке деревьев она должна достигать 40–50 см.

Для средних растений – 30-40 см.

Для мелких кустарников –20-30 см (по ширине лопаты).

При закладке двухрядных живых изгородей ширину траншеи необходимо увеличить в 2 раза.

Посадка деревьев и кустарников. Способы

Существует несколько способов, используемых при посадке деревьев и кустарников. Рассмотрим 2 наиболее различающихся по своей технологии: посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

Посадка растений с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы нужно сразу после выкопки заполнить на 1/3 земельной смесью. Сложенный с одной стороны посадочной ямы плодородный слой почвы с дерниной необходимо немного измельчить при помощи лопаты и уложить на дно.

Менее плодородный грунт из более глубоких подстилающих почвенных горизонтов нужно облагородить. В случае, если данный грунт имеет тяжелосуглинистый характер, то в него стоит добавить аналогичное по объему количество песка, если же песчаный – такое же количество суглинка. В качестве суглинка лучшим решением будет использовать дерновую землю, донный ил озерных отложений или иной грунт тяжелого механического состава.

Далее следует добавить 2–3 части органического перегноя. Здесь подойдут торфяной, листовой, травяной компост или низинный торф. Качественный перегной имеет темно-бурую, почти черную окраску. Все вышеперечисленные компоненты тщательно перемешиваются с добавлением доломитовой муки \ гашеной извести и полного минерального удобрения.

Состав земляной смеси: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 1/2 части доломитовой муки или 1/5 части гашеной извести с добавленным в нее полным минеральным удобрением.

Посадочная яма должна быть заполнена приблизительно на треть ее глубины, оставшаяся же часть земельной смеси остается на поверхности до начала посадки.

Непосредственно перед посадкой необходимо приготовить достаточное количество воды.

После извлечения из прикопки саженцы устанавливаются в центре ямы так, чтобы их корневая система, не подгибаясь и не упираясь в стенки посадочной ямы, равномерно расходились в разные стороны. Когда корни оказываются слишком длинными, их подрезают при помощи секатора или просто аккуратно подрубают топором.

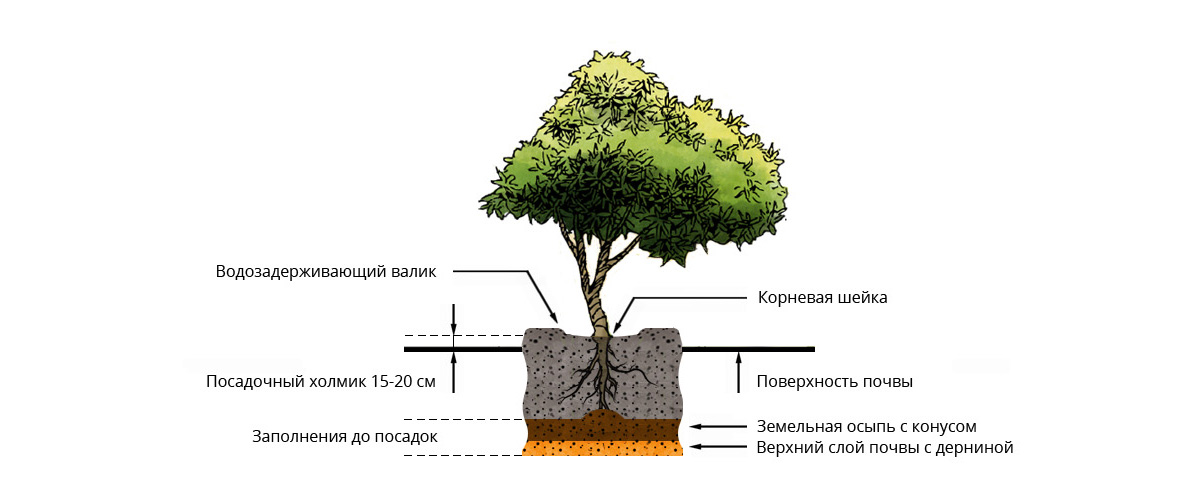

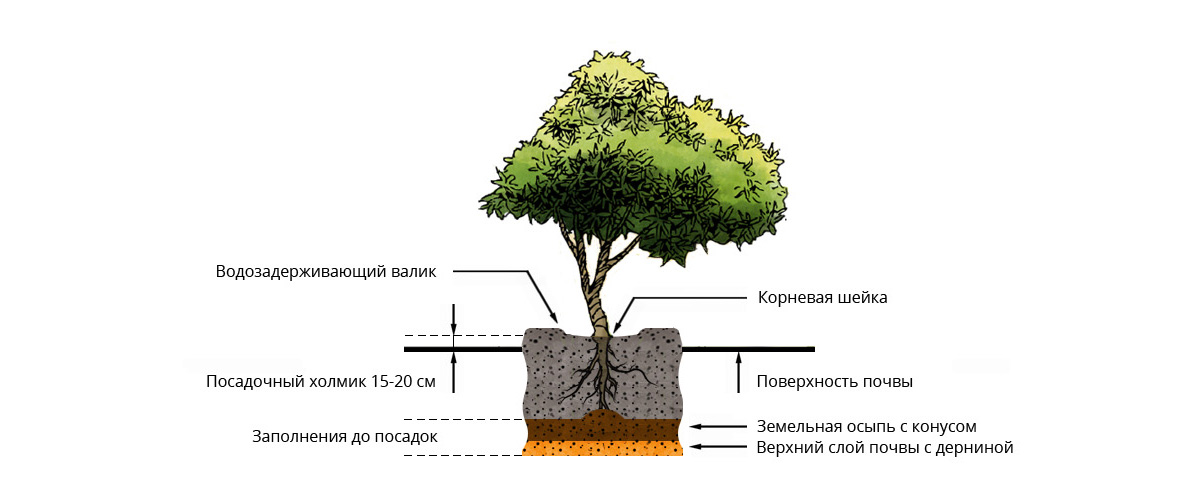

Требуется следить за корневой шейкой растений, она должна располагаться выше поверхности почвы. Это реализуется следующим образом: из засыпанной на 1/3 ямы выбирается или добавляется в нее нужное количество земельной смеси. Для достижения максимально равномерного расположения корней на нужном уровне в посадочной яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Посадка саженцев с открытой корневой системой

После установки саженца в яму он засыпается приблизительно на 2/3 ее общей глубины, таким образом, чтобы земельная смесь покрывала большую часть корневой системы растения. Далее заливается большое количество воды, причем заливку нужно продолжать до тех пор, пока уровень воды не достигнет 2/3 глубины посадочной ямы, после чего она окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все отведенное на посадку время саженец нужно поддерживать в вертикальном положении, путем легкого подергивания и подтягивания его вверх. Для предотвращения усадки корневой шейки саженца ниже уровня поверхности почвы яму засыпают на 15–20 см выше этого уровня.

Приведенный выше способ посадки — практическая гарантия приживаемости растений, ведь образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки,тем самым обеспечивая отличный контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

Все иные способы посадки растений с открытой корневой системой, включая самую распространенную сухую посадку с последующим обильным поливом, имеют гораздо меньший процент приживаемости саженцев из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и последующего образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Стоит отметить,что при заливе воды непосредственно в ямы можно исключить образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключительном этапе вокруг кольцевого валика необходимо сформировать посадочный холмик – он и будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Не лишним будет и замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим аналогичным материалом для предотвращения образования на поверхности почвы корки, нарушающей ее аэрацию и замедляющей испарение влаги.

Посадка растений с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой позволяют проводить их высадку практически в течение всего года. Конечно, снежной и суровой зимой маленькие и средние растения сажать никто не будет, а для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом в течение продолжительного времени являлась единственным широко используемым в российской практике способом.

Технология, используемая при посадке контейнерных саженцев, довольно проста и принципиально мало чем отличается от вышеописанной посадки саженцев с открытой корневой системой. Таким образом, взяв ее за основу, постараемся рассмотреть специфические особенности посадки контейнерных растений.

.

Во-первых, необходимо знать, что почва \ земельная смесь входит в список карантинных материалов, которые запрещены для провоза через государственные границы, поэтому при официальной поставке саженцев из питомников Европы они помещаются в контейнеры с торфом или иным разрешенным для провоза через границу материалом. Этот материал совершенно непригоден для дальнейшего роста перевозимых растений, вот почему эти саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт (или контейнеры с подходящей для растений земельной смесью).

В последнее время компании, которые занимаются поставкой саженцев из зарубежных питомников, проводят перебуртовку посадочного материала на своих базах, и в продажу, обычно, уже поступают декоративные растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.

Но возможны случаи и прямых поставок.

Прежде, чем приобрести растение в контейнере, нужно убедиться в качественности земельной смеси при условии, что придется держать саженец в ней 2–3 недели до посадки на постоянное место.

Перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера и провести его осмотр. В случае, если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их нужно обрезать многократными вертикальными движениями при помощи остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей, имеющих треугольную форму, по его боковой поверхности.

Дальнейшие действия практически не отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:

сначала в яму для посадки насыпается земельная смесь таким образом, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;

далее в эту яму заливается вода и производится засыпка с последующей трамбовкой сухой земельной смеси в щель, образованную комом и краем посадочной ямы, по всему ее периметру.

Рекомендуется для лучшего приживания высаженных 2-мя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования. Их рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации, а растворы более высокой концентрации могут стать причиной ожога корневых тканей и их отмирания.

Закрепление деревьев и кустарников

В местах своего естественного произрастания деревья и кустарники удерживаются в земле за счет корней, которые плотно охватывают большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены данной опоры и после посадки нуждаются в закреплении.

Высаженные кустарники в большинстве случаев достаточно хорошо держатся в почве за счет низко расположенного центра тяжести их побеговой системы. Центр тяжести деревьев находится значительно выше, вследствие чего после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.

Укрепление посадок следует производить с помощью опор:

Для саженцев растений с открытой корневой системой будет достаточно одной опоры, вбиваемой перед высадкой в дно посадочной ямы в 10–15 см от ее центра.

Для саженцов, высаженных с комом, будет лучше использовать пирамиду из трех опор.

Для крупномерных саженцев единственная система крепления, которая не будет мешать их правильному развитию, — это страховочная система “Кобра”.

Посадка крупномерных деревьев

Сразу стоит сказать, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев является процессом весьма трудоемким, и, при этом, требует больших материальных затрат. Несмотря на это крупномеры очень популярны из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

— Крупномерные деревья высотой 2,5-4,5 м возможно посадить \ пересадить своими силами при использованием малой механизации.

— Для посадки деревьев свыше 4,5 м обязательно потребуется специальная техника и оборудование, поэтому правильнее будет обратиться в компании, специализирующиеся на этом виде деятельности.

Как было упомянуто выше, зимняя пересадка крупномеров с промороженным комом дает в подавляющем большинстве случаев положительные результаты, но при условии, что она будет проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 градусов.

Весенняя пересадка, происходящая до распускания листьев, считается наиболее благоприятной для крупномерных деревьев, но ее срок весьма краток. Промороженная за зимний период почва сильно затрудняет выкопку намеченных к пересадке крупномерных деревьев. В процессе оттаивания возникает необходимость в упаковывании кома в специальную тару, чтобы придать ему дополнительную прочность.

Период осенней пересадки, в отличие от весеннего, длится достаточно долго — с момента опадения листвы вплоть до установления низких температур. Это позволяет производить все необходимые работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах в осенний период появляется возможность применения метода пересадки (посадки) деревьев с обмораживанием кома.

При этом нет необходимости упаковывать ком в специальную тару, а это в значительной степени удешевляет стоимость работ. Осенью необходимо учитывать тот факт, что посаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зимний период.

Все виды, которые сбрасывают листву поздней осенью (например, тополь, акация белая, ольха черная или зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку — их лучше высаживать весной.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии – самая рискованная и требует предохранения растений от водействия высоких температур и попадания прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии такие лиственные древесные породы, как липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб, яблоня, груша и слива, на юге – шелковица, а хвойные: ель, пихта, туя и можжевельник.

К плохо переносящим пересадку во взрослом состоянии можно отнести березу, сосну и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями проводиться с особой тщательностью и продолжаться на протяжении 2-3 лет после посадки.

Задание Выбрать наиболее подходящие время и способ посадки и закрепления деревьев/кустарников в соответствии с породой и местом высадки. Составить последовательность посадки

| Вариант | Порода дерева | Порода кустарника | Место посадки |

| 1 | Тополь (саженцы) | Лещина обыкновенная | ограждение придомовой территории |

| 2 | Слива (саженцы) | Бересклет европейский | внутренний сад гостевого домика |

| 3 | Груша (саженцы) | Облепиха | внутренний сад гостевого домика |

| 4 | Липа (выше 4,5 м) | Бирючина | прогулочная тропа |

| 5 | Дуб (выше 4,5 м) | Чубушник | ограждение детской игровой площадки |

| 6 | Ясень (крупномерное дерево) | Лапчатка \ курильский чай | ограждение места для хранения твердых бытовых отходов |

| 7 | Конский каштан (крупномерное дерево) | Рододендрон | площадка для отдыха возле гостевого дома |

| 8 | Клен (выше 4,5 м) | Спирея японская | зеленая зона, отделяющая жилой дом от проезжей части |

Работа выполняется письменно в виде напечатанного текста с картинками

лассификация газонов

лассификация газонов