Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани

«Начальная общеобразовательная школа № 19»

Исследовательская работа на тему:

«Утерянные буквы русского алфавита»

Выполнили:

ученики 3 «Г» класса

Болдырев Владислав

Зазадзе Ева

Зверева София

Сажнев Владимир

Сажнева Анастасия

Тимошов Платон

Цареградский Владислав

Научный руководитель:

Мищенко О.Н.

Астрахань, 2022

Оглавление

Введение 3

Глава I. Основная часть. «Древнерусский и современный алфавиты». 4

1.1 Древнерусский и старославянский языки 4

1.2 Старославянская азбука и алфавит 4

1.3 Древние славянские алфавиты 5

1.4 Названия и начертания букв алфавита современного русского языка 6

Глава II. Практическая часть 7

2.1. О пословицах и поговорках 7

2.2. Пословицы и поговорки, включающие буквы древнеславянской азбуки 7

Заключение 9

Список использованных источников и литературы 10

Приложение 1 11

Приложение 2 13

Введение Знание прошлого – это ключ к пониманию настоящего. Крайне важно слышать голос предков, почувствовать себя частицей исторического потока, не прерывающегося в течение веков и тысячелетий.

Славяне – особый народ с неповторимой историей, абсолютно по-иному воспринимающий окружающую действительность во всех ее проявлениях, которые нашли отражение в их языке. Он оказывается наиболее прочной, содержательной и богатой исторической памятью славянства.

Актуальность исследования определяется тем, что древнерусский язык был и остается важным историческим источником для изучения общественного строя и общественных отношений, материальной и духовной культуры древнерусского народа и его предков.

Цель работы: выявить, где в современном русском языке встречаются исчезнувшие буквы древнеславянского алфавита.

Объект: алфавит русского языка.

Предмет: использование исчезнувших букв древнеславянского алфавита в современном русском языке.

Задачи:

Изучить научную литературу по теме исследования и разработать методику исследования;

Сопоставить древнерусский алфавит и алфавит современного русского языка и выявить исчезнувшие буквы русского алфавита;

Отобрать и рассмотреть пословицы и поговорки, в которых используются исчезнувшие буквы русского алфавита.

Гипотеза: если буквы исчезли из русского алфавита, значит они были не нужны.

Проблема: где встречаются исчезнувшие буквы древнеславянского алфавита в современном русском языке.

Методы исследования:

анализ литературы;

сопоставление

практический;

исследовательский.

Глава I. Основная часть. «Древнерусский и современный алфавиты». 1.1 Древнерусский и старославянский языки Справедливо считается, что родной язык – главный фактор гармоничного развития человека. Не зря говорят, что не условным звукам только учится ребёнок, изучая родной язык, но пьёт духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова.

Древнерусский язык – это язык, на котором говорили в прошлом (приблизительно с середины I до середины II тысячелетия) все восточные славяне, т.е. предки современных русских, украинцев и белорусов. Поэтому древнерусский язык называют ещё общевосточнославянским.

Старославянский язык – это по происхождению язык древних македонских болгар, в силу ряда исторических причин ставший языком христианской религии и литературы у восточных славян (и не только у них) и поэтому оказавший влияние на древнерусский язык.

Древнерусский язык существенно отличался по своему строю от любого из современных восточнославянских языков.

1.2 Старославянская азбука и алфавит В развитии языка отражается развитие мышления человека, поэтому изучение языка помогает понять, как менялось мировоззрение людей в те времена, от которых не осталось прямых письменных свидетельств. Кроме того, исследование древнерусского языка необходимо для чтения и понимания памятников письменности на этом языке, в то время, когда письменность начала зарождаться, а потом и развиваться. В истории языка отражается и социальная история говорящего на нём народа.

В истории древнерусского языка выделяются два периода: дописьменный – до X–XI вв. и письменный. Но начало этому процессу познания заложено в букваре, изучение которого начинается с изучения азбуки.

Абэцэ, абевега, азбука, алфавит. Все эти слова означают одно и то же – буквы какой-нибудь письменности, расположенные в некотором порядке.

Все четыре названия устроены на один лад, по одному принципу. Все они представляют собой соединённые в одно слово названия первых букв таких «упорядоченных перечней»; названия эти меняются от языка к языку, от народа к народу.

«Аз-бука» старославянского происхождения составное слово; старославянского – потому, что в древнерусском языке личное местоимение первого лица – «я» звучало не как «аз», а как «яз». Даже великие князья и цари в самых торжественных грамотах писались по-русски: «Яз, великий князь Московский…»

«Букы» (или «буки») дожило у нас до самой революции в церковношкольной практике как мнемоническое, облегчающее запоминание название второй буквы алфавита: в славянской азбуке на втором месте стоял звук «б». По своему смыслу слово «букы» означало «буква»; пожалуй, это было самое «азбучное» из всех славянских буквенных имён.

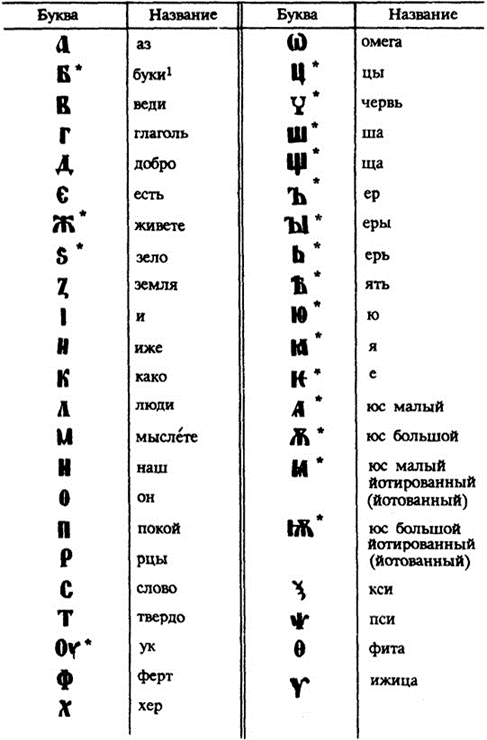

1.3 Древние славянские алфавиты Кирилица

Письменность у восточных славян существовала и до того периода в их языковой истории, который именуют «письменным». Развитые древние славянские алфавиты носят названия глаголицы и кириллицы. Создание или усовершенствование одного из них (спорно – какого) приписывают христианскому проповеднику IX в. Константину (Кириллу). В основу кириллицы было положено греческое уставное литургическое (т.е. богослужебное) письмо, а глаголицу сближают то с западными, то с восточными алфавитами.

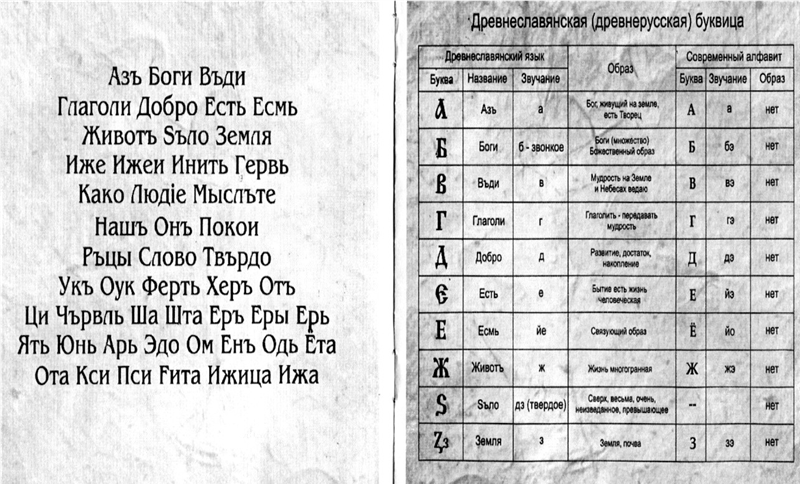

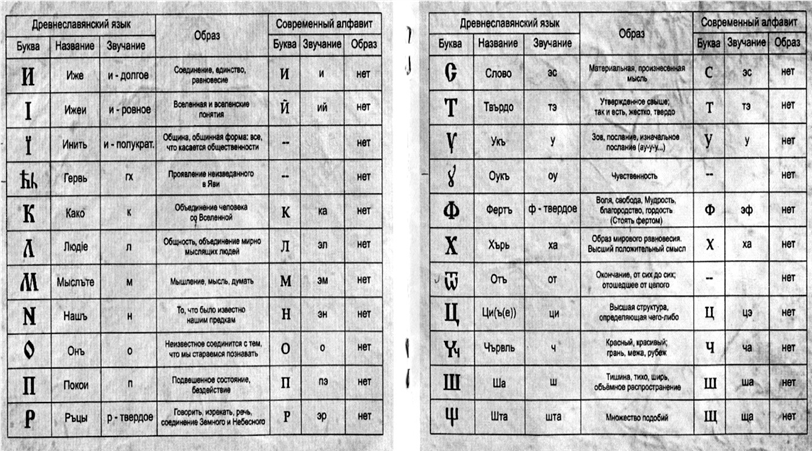

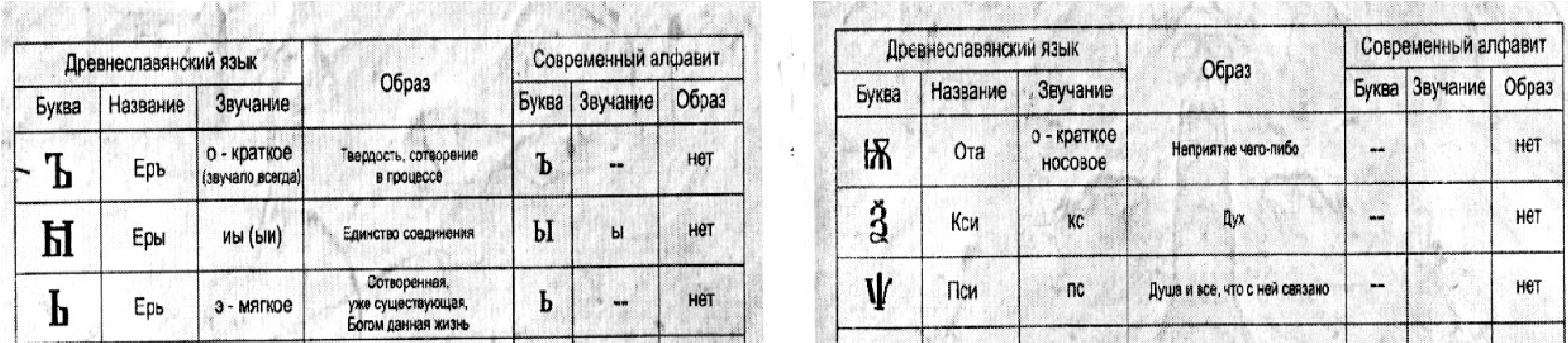

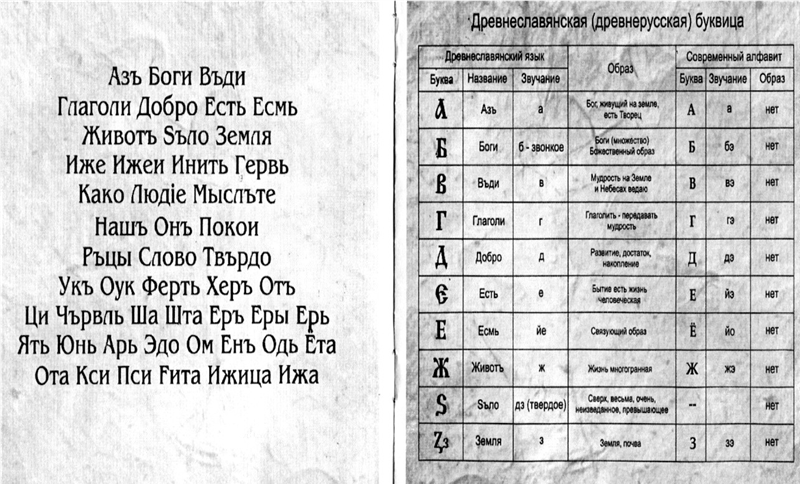

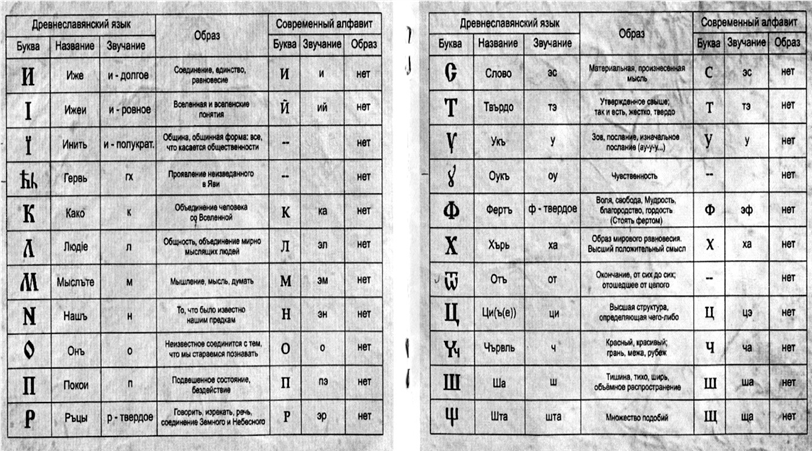

Современный русский алфавит является модификацией древнейшей славянской азбуки (буквицы), называемой кириллицей. Для того чтобы лучше понять состав современного алфавита и оценить его, нужно представлять себе изменения в составе букв кириллического алфавита.

Кириллица была составлена в конце IX в. для перевода греческих богослужебных книг на славянский язык. На основе кириллицы развилось болгарское, древнерусское и сербское письмо.

На Руси эта азбука получила широкое распространение с конца X в. после официального введения христианства (988 г.). Богослужебные книги пришли к нам из Болгарии. Позднее (примерно к XIV в.) древнерусский язык распался на русский, украинский и белорусский языки. Все три народа – русские, украинцы и белорусы – пользуются азбуками, в основе которых лежит кириллица.

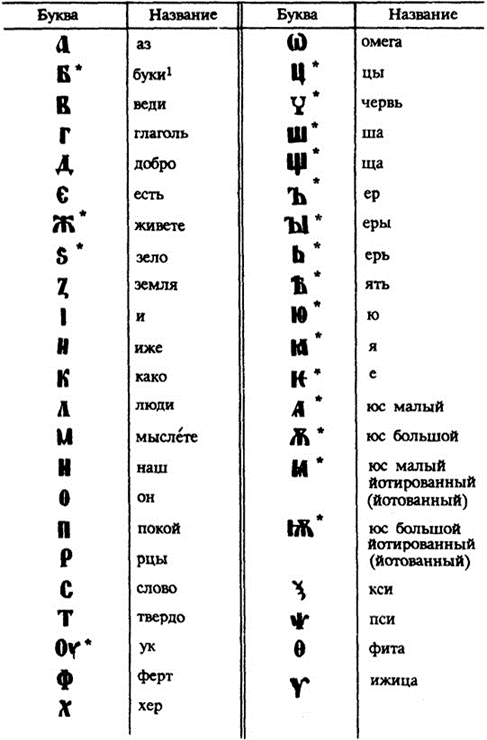

В основу кириллицы было положено греческое унциальное письмо торжественных книг. Кириллица состоит из 43 букв, 24 из которых заимствованы из греческого унциала.

Кириллица состоит только из заглавных букв единого шрифта (впервые две разновидности букв – прописные и строчные – ввел Петр I в образце азбуки 1710 г.).

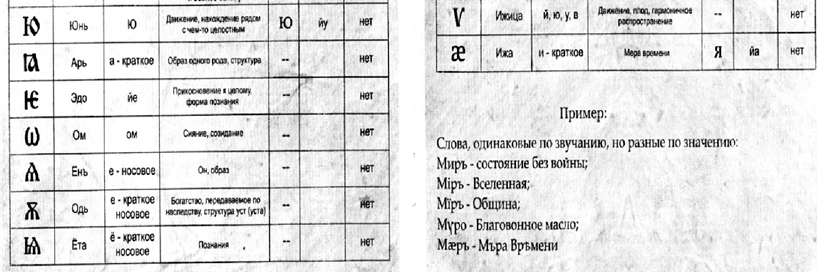

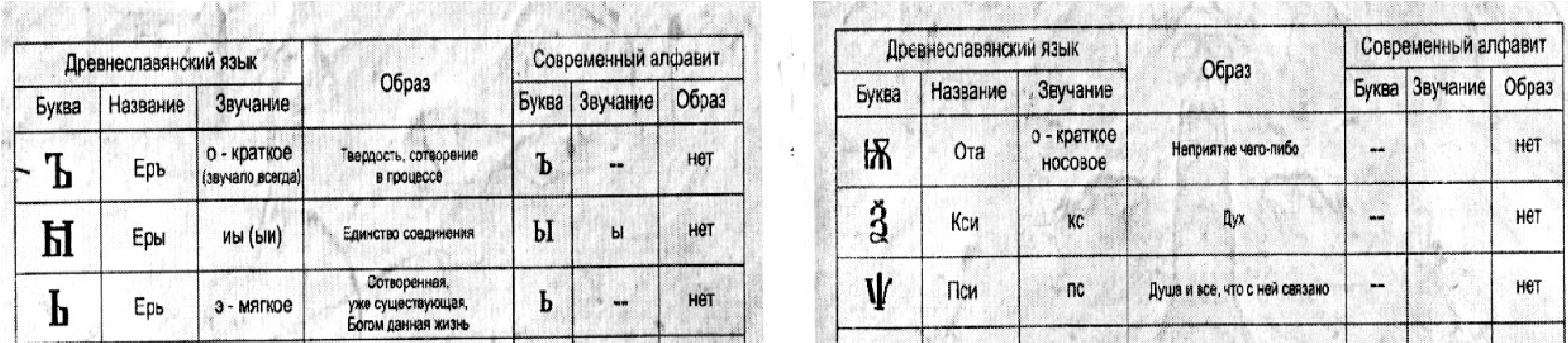

В греческом языке не было многих звуков, имеющихся в славянских языках, – не было, естественно, в греческом письме и соответствующих букв. Поэтому в кириллицу применительно к особому звуковому составу старославянского языка было введено 19 новых, частично заимствованных из других алфавитов (ш, ц), а частично и специально созданных для этого букв (см. приложение 1)

Сопоставляя древнеславянскую (древнерусскую) буквицу и современный русский алфавит, мы видим, что утеряно 16 букв.

Глаголица

Все дошедшие до нас древнерусские тексты написаны кириллицей. Об употреблении глаголицы мы знаем очень мало (глаголицей сделаны, например, надписи на внутренних стенах новгородского Софийского собора).

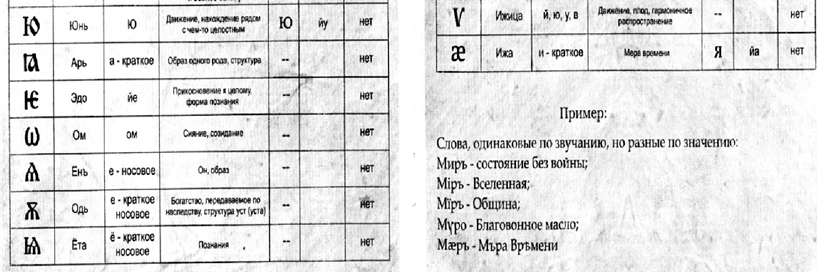

1.4 Названия и начертания букв алфавита современного русского языка Причина исчезновения этих букв в том, что они выполняли смыслоразличительную функцию лишь на письме, и между людьми возникало непонимание, поскольку буквы имели разное написание, но почти одинаковое звучание.

Приведем пример. Слова, одинаковые по звучанию, но разные по значению:

Миръ – состояние без войны;

Міръ – вселенная;

Мїръ – община;

Мгро – благовонное масло;

Мǽръ – мера времени.

В процессе развития, совершенствования нашего письма изменились и названия букв. Старые кириллические названия оставшихся букв алфавита "аз", "буки", "веди" и т.д., которые не совпадали с их звучанием, в XVIII в. были устранены и вместо них приняты названия "а", "бэ", "вэ" и т.д., как в латинском алфавите. Это значительно упростило письмо и чтение древнерусского языка, поскольку название буквы указывало теперь на соответствующий этому названию звук.

Названия "аз", "буки", "веди" и т.д. употреблялись, наряду с названиями типа "а", "бэ", "вэ", еще и в XIX в., а также и в начале XX в. Окончательно победили краткие названия букв лишь в советское время.

Глава II. Практическая часть 2.1. О пословицах и поговорках Рассмотрев причины и пути исчезновения букв древнеславянского алфавита, нам показалось интересным выявить случаи использования этих букв в современном русском языке. Мы обратились к исследованию пословиц и поговорок, поскольку, как говорил Михаил Александрович Шолохов: «…ни в одной из форм языкового творчества народа с такой силой и так многогранно не проявляется его ум, так кристаллически не отлагается его национальная история, общественный строй, быт, мировоззрение, как в пословицах».

Пословицы создавались и бытовали в простом народе, среди крестьян. Но есть особая группа – пословицы и поговорки славянской азбуки. Во-первых, это произведения устного народного творчества. Во-вторых, возможно примерно определить время и обстоятельства возникновения этой группы пословиц: они возникли, когда церковнославянская грамота широко распространилась, и устроились школы. В-третьих, эти пословицы бытовали в образованной среде.

2.2. Пословицы и поговорки, включающие буквы древнеславянской азбуки Следует отметить, что за историю развития алфавита русского языка часть букв утеряна полностью (написание и произношение), а часть букв (написание) осталась в современной азбуке, приобретя более краткое звучание, но старославянское звучание этих букв сохранилось, в частности, в пословицах и поговорках. В этой связи мы считаем целесообразным сделать выборку пословиц и поговорок, в которых используются не только утраченные фонетически и графически буквы древнеславянской азбуки, но и старославянские названия букв, не дошедшие до нашего времени.

Собрано 53 пословицы и поговорки. В них употреблены 23 буквы древнерусской азбуки. (См. Приложение 2)

Каждая буква представляет собой набор определённых признаков: звуковое значение, числовое значение, начертание, место в алфавите.

При употреблении в пословицах и поговорках подчёркиваются их разные признаки. (См. Приложение 1)

Следует отметить, что пословицы и поговорки славянской азбуки представляют собой особую группу среди других, являясь великим культурным наследием русского народа.

Во-первых, это произведения устного народного творчества.

Во-вторых, возможно примерно определить время и обстоятельства возникновения этой группы пословиц, а именно: они возникли, когда церковнославянская грамота широко распространилась, и устроились школы.

В-третьих, эти пословицы бытовали в образованной среде.

Заключение Из русского алфавита с момента его появления исчезло 16 букв. Проделав исследовательскую работу, мы видим, что звучания этих букв до сих пор сохранились в некоторых словах, пословицах и поговорках русского языка. Русский народ создал и сохранил их, показывает, что простой народ понимал, какое сокровище дано ему в древнеславянской азбуке.

Вероятно, эти пословицы бытовали и в крестьянской, и в городской, более образованной среде, и, может быть, в среде семинаристов. Это даёт нам уверенность в том, что ещё не забыт древнерусский язык, что по-прежнему это великое культурное наследие русского народа.

Список использованных источников и литературы

Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль. – Сборник в 2 томах. – М.: Русская книга, 1993. – 638с.

Саблина, Н.П. Буквица славянская. Поэтическая история азбуки с азами церковнославянской грамоты / Н.П. Саблина. – М.: Русская книга, 1995. – 237с.

Самсонов, Н.Г. Древнерусский язык : учеб. пособие для ист. фак. ун-тов / Н.Г. Самсонов. – М.: Высшая школа, 1973. – 295с.

Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. / Даль В.И. – М.: Терра , 1995.

Приложение 1 Древняя славянская азбука (кириллица)

Сопоставление древнеславянской (древнерусской) буквицы и алфавита современного русского языка.

Сопоставляя древнеславянскую (древнерусскую) буквицу и современный русский алфавит, мы видим, что утеряно 16 букв.

Буквы е («есть») и  («ять»). Эти две буквы в какой-то момент истории русского языка совпали и буквы е и

(«ять»). Эти две буквы в какой-то момент истории русского языка совпали и буквы е и  стали обозначать один и тот же звук, и тем самым при письме выбор между е и

стали обозначать один и тот же звук, и тем самым при письме выбор между е и  производился на основании запоминания «правильного» написания. Писали, например: дерево, но

производился на основании запоминания «правильного» написания. Писали, например: дерево, но  , деньги –

, деньги –  , десять –

, десять –  , весело –

, весело –  , весна –

, весна –  , ребро –

, ребро –  , реветь –

, реветь –  , сельский –

, сельский –  . Человек, обучающийся грамоте, должен был просто зазубрить, где какую букву писать. Так, например, нужно было знать, что слово есть в смысле «принимать пищу» пишется – с

. Человек, обучающийся грамоте, должен был просто зазубрить, где какую букву писать. Так, например, нужно было знать, что слово есть в смысле «принимать пищу» пишется – с  , а есть как форма глагола быть – с е, ср. поговорки: «Каковъ ни есть, а хочетъ

, а есть как форма глагола быть – с е, ср. поговорки: «Каковъ ни есть, а хочетъ  . Наш Абросимъ

. Наш Абросимъ  не проситъ, а есть – не броситъ. Ужъ солнышко на ели, а мы еще не

не проситъ, а есть – не броситъ. Ужъ солнышко на ели, а мы еще не  ».

».

По-разному писались и некоторые окончания, например, былъ въ  , но пошелъ в поле, стало

, но пошелъ в поле, стало  , но

, но  утро.

утро.

К каким только ухищрениям ни прибегали, чтобы заучить, где писать  . Для лучшего запоминания придумывали рассказы, стишки, состоящие из слов с

. Для лучшего запоминания придумывали рассказы, стишки, состоящие из слов с  .

.

Буквы  Ижица

Ижица  очень редко употреблялась в дореволюционном письме. Она писалась только в некоторых греческих словах:

очень редко употреблялась в дореволюционном письме. Она писалась только в некоторых греческих словах:  ,

,  ,

,  ; практически она уже была исключена из русского письма. Были и еще две буквы, обозначавшие звук и: и и i. Первая из этих букв – и – называлась «и восьмеричное», а буква i называлась «и десятеричное». Откуда эти названия? Дело в том, что тысячу лет назад, заимствуя греческий алфавит, наши предки заимствовали и обозначение чисел буквами: буква а обозначала 1, буква в – 2, г – 3, д – 4 и т.д. Итак, буква и обозначала число 8, i – число 10 (отсюда и их названия). Различие и – i использовалось для разграничения на письме двух слов, одинаково звучащих, но означающих разные понятия, ср.: мiръ в значении «вселенная» и миръ в значении «отсутствие войны». Поэтому название романа Л.Н.Толстого писалось Война и миръ, а поэмы В.В.Маяковского – Война и мiръ.

; практически она уже была исключена из русского письма. Были и еще две буквы, обозначавшие звук и: и и i. Первая из этих букв – и – называлась «и восьмеричное», а буква i называлась «и десятеричное». Откуда эти названия? Дело в том, что тысячу лет назад, заимствуя греческий алфавит, наши предки заимствовали и обозначение чисел буквами: буква а обозначала 1, буква в – 2, г – 3, д – 4 и т.д. Итак, буква и обозначала число 8, i – число 10 (отсюда и их названия). Различие и – i использовалось для разграничения на письме двух слов, одинаково звучащих, но означающих разные понятия, ср.: мiръ в значении «вселенная» и миръ в значении «отсутствие войны». Поэтому название романа Л.Н.Толстого писалось Война и миръ, а поэмы В.В.Маяковского – Война и мiръ.

Ф (ферт) и  (фита). Обе эти буквы передавали один и тот же звук:

(фита). Обе эти буквы передавали один и тот же звук:  писалась только в словах греческого происхождения:

писалась только в словах греческого происхождения:  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  . При этом другие греческие слова писались через ф: Филипп, София, философия. Было много пословиц, отражающих трудность усвоения правила написания

. При этом другие греческие слова писались через ф: Филипп, София, философия. Было много пословиц, отражающих трудность усвоения правила написания  , например: «От фиты подвело животы» (о школьном учении). Фитой называли грамотея, дошлого писаку.

, например: «От фиты подвело животы» (о школьном учении). Фитой называли грамотея, дошлого писаку.

Очень важным было также изменение в значении и применении кириллических букв ъ (ер) и ь (ерь). Первоначально эти буквы служили для обозначения редуцированных (т.е. ослабленных) глухих гласных, близкого к /о/ и /э/. С исчезновением слабых глухих гласных буквы ъ и ь получили иное значение.

Приложение 2 53 пословицы и поговорки, в которых употреблены 23 буквы древнерусской азбуки

Аз пью квас.

Прописным азом ноги растопырил.

Сидеть на азах.

Сперва аз да буки, а там и науки.

Начать с азов.

За аз да буки, так и указку в руки.

Я – последнее слово в азбуке, да аз – первое.

Аз да буки не избавят от муки.

Аз да буки – и все науки.

Не суйтесь, буки, поперёк аза.

Это ещё буки.

Когда-то ещё буки будут.

Буки-букашки, веди-таракашки, глаголь-кочерёжка.

Буки боднут, веди обманут.

Что ни бай, а писать веди надо.

Веди проведали, что буки будут, а им уж и след простыл.

Аз-алашки, буки-букашки, глаголь-голяшки .

Он на глагол лезет.

Не миновать ему глаголя.

Смотреть глаголем.

Домишка расползся врозь, как живёте.

Иже да како не солгут никако.

Како, он – конь, буки, ерык – бык, глаголь, аз – глаз.

Кабы не буки – еры, да не люди – аз, ла далёко бы увезла.

Все люди, как люди, а мы, как мыслете.

Писать мыслете, метать петли, закидывать крюки.

Брюшко оником, ножки хером.

Ротик оником, губки жемочком.

Сам оником, ручки фертом.

Глаголь, аз – глаз, покой, аз – показ.

Два косяка с притолокой, два полколеса, два стяга с колесом, два стяга с крючком.

Твердо, он – да и то подперт.

Стоять фертом, подпереться ферто.

Там я, барыней пройдуся, фертом в боки подопруся.

Фертом не ходят сохой орющие.

У него ноги хером.

Ерь да еры упали с горы, ерь да ять никому не поднять.

Ер Егорка упал в озёрко: сам не потонул и воды не всколебал.

Сделать на ять.

У нея ротик фитою.

От фиты подвело животы.

Фита – школьный грамотей, дошлый писака.

Фита не славна, а вещь она славна.

Фита, ижица к розге ближится.

Кси, пси с фитою пахнули сытою.

Не суйся, ижица поперёк аза.

Фита да ижица – к ленивому плеть ближится.

От аза в глаза, а в людей ижицей тычет.

От аза до ижицы.

ВЫВОД: Аз упоминается в 19 пословицах. Это самое частое употребление.

Буки – 10 раз.

Веди – 4.

Глаголь – 7.

Живете, иже – по 1 разу.

Мыслете – 2.

Он – 2.

Оник (ук) – 3.

Покой – 2.

Твердо – 1.

Ферт – 4.

Хер – 2.

Ерь – 2.

Еры – 3.

Ер – 2.

Ять – 2.

Фита – 7.

Кси, пси – 1.

Ижица – 6.

На первом месте по частоте употребления в пословицах и поговорках буква аз. На втором – буки, на третьем – глаголь и фита, на четвёртом –ижица, на пятом – веди и ферт.

Наиболее употребительные буквы находятся в начале и конце азбуки.

Аз вместо буквенного часто приобретает расширенное значение «азбука», «буквы», «начала науки». Буквы аз, глаголь, фита, ферт, ижица – очень выразительные по начертанию, и на похожесть с ними часто обращают внимание.

(«ять»). Эти две буквы в какой-то момент истории русского языка совпали и буквы е и

(«ять»). Эти две буквы в какой-то момент истории русского языка совпали и буквы е и  , деньги –

, деньги –  , десять –

, десять –  , весело –

, весело –  , весна –

, весна –  , ребро –

, ребро –  , реветь –

, реветь –  , сельский –

, сельский –  . Человек, обучающийся грамоте, должен был просто зазубрить, где какую букву писать. Так, например, нужно было знать, что слово есть в смысле «принимать пищу» пишется – с

. Человек, обучающийся грамоте, должен был просто зазубрить, где какую букву писать. Так, например, нужно было знать, что слово есть в смысле «принимать пищу» пишется – с  . Наш Абросимъ

. Наш Абросимъ  ».

». , но пошелъ в поле, стало

, но пошелъ в поле, стало  , но

, но  утро.

утро.  Ижица

Ижица  очень редко употреблялась в дореволюционном письме. Она писалась только в некоторых греческих словах:

очень редко употреблялась в дореволюционном письме. Она писалась только в некоторых греческих словах:  ,

,  ,

,  ; практически она уже была исключена из русского письма. Были и еще две буквы, обозначавшие звук и: и и i. Первая из этих букв – и – называлась «и восьмеричное», а буква i называлась «и десятеричное». Откуда эти названия? Дело в том, что тысячу лет назад, заимствуя греческий алфавит, наши предки заимствовали и обозначение чисел буквами: буква а обозначала 1, буква в – 2, г – 3, д – 4 и т.д. Итак, буква и обозначала число 8, i – число 10 (отсюда и их названия). Различие и – i использовалось для разграничения на письме двух слов, одинаково звучащих, но означающих разные понятия, ср.: мiръ в значении «вселенная» и миръ в значении «отсутствие войны». Поэтому название романа Л.Н.Толстого писалось Война и миръ, а поэмы В.В.Маяковского – Война и мiръ.

; практически она уже была исключена из русского письма. Были и еще две буквы, обозначавшие звук и: и и i. Первая из этих букв – и – называлась «и восьмеричное», а буква i называлась «и десятеричное». Откуда эти названия? Дело в том, что тысячу лет назад, заимствуя греческий алфавит, наши предки заимствовали и обозначение чисел буквами: буква а обозначала 1, буква в – 2, г – 3, д – 4 и т.д. Итак, буква и обозначала число 8, i – число 10 (отсюда и их названия). Различие и – i использовалось для разграничения на письме двух слов, одинаково звучащих, но означающих разные понятия, ср.: мiръ в значении «вселенная» и миръ в значении «отсутствие войны». Поэтому название романа Л.Н.Толстого писалось Война и миръ, а поэмы В.В.Маяковского – Война и мiръ. (фита). Обе эти буквы передавали один и тот же звук:

(фита). Обе эти буквы передавали один и тот же звук:  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  . При этом другие греческие слова писались через ф: Филипп, София, философия. Было много пословиц, отражающих трудность усвоения правила написания

. При этом другие греческие слова писались через ф: Филипп, София, философия. Было много пословиц, отражающих трудность усвоения правила написания