СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Учебно-методическое пособие "История казачества и кадетства"

В учебно-методическом пособии систематизирован материал по истории становления казачества и кадетства в России.

Просмотр содержимого документа

«Учебно-методическое пособие "История казачества и кадетства"»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная

школа № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино

муниципального района Клявлинский

Самарской области

Учебно-методическое пособие

«История казачества и кадетства»

Автор: Сербаева Ирина Алексеевна

учитель математики

ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина

м. р. Клявлинский

Самарской области

Клявлино 2012

В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы истории и культуры становления казачества и кадетства в России. Предлагаемый материал призван систематизировать знания учащихся - кадетов по истории казачества и сформировать целостное представление о месте и роли казаков в историческом процессе России, а так же расширить знания по истории кадетского движения.

Пособие предназначено учителям и учащимся кадетских классов общеобразовательных школ, а также педагогам дополнительного образования.

Введение

Граница родила казачество,

а казачество создало Россию.

Л.Н. Толстой

В многогранной истории Российского государства особую роль играло казачество. Высокое чувство единства человека с Родиной и народом находили своё отражение в жизни казаков. Казачество было напрямую связано с государственной службой, и сама служба влияла на систему воспитания. Основой патриотического воспитания в казачьих семьях считались веками проверенные заповеди, знание и соблюдение которых было необходимым условием воспитания казака-гражданина и патриота. Соблюдение традиций, которые отражали общественные интересы, регулировали поведение людей, находили более полное и разностороннее выражение в этических нормах, эстетических воззрениях. С помощью традиций создавались основы трудового и нравственного, умственного, физического, эстетического и религиозного воспитания. Обычаи, обряды, традиции строго регламентировали поступки в конкретных ситуациях, регулировали поведение людей в различных сферах их деятельности, определяли характер межличностных отношений, выступали как взаимосвязанные формы воспитательного воздействия на подрастающее поколение.

В последнее время всё больше очевидной становится настоятельная необходимость возрождения общечеловеческих нравственных ценностей. Теперь стало понятно, что отшлифованные веками народные обычаи и традиции – кладезь мудрости, согласия, человеческих взаимоотношений. С забвением народных традиций были утрачены особенности воспитания подрастающего поколения. Изучая и восстанавливая обычаи и традиции казачества, есть все основания полагать, что возвращение казачества к его корням и истокам позволит бороться с бездуховностью и нравственной деградацией в обществе. Именно на возрождение этих традиций и направлена деятельность возникающих сейчас объединений потомков казаков в самых разных регионах страны.

На примере исторического образа казака воспитываются уважение к семье, любовь к своей стране, Родному краю, формируются нравственное отношение к историческому и героическому прошлому, позитивное отношение к здоровому образу жизни, духовность через приобщение к православной культуре России в сотрудничестве с Церковью.

Для возрождения традиций казачества и формирование гражданина-патриота своей страны является создание казачьих кадетских классов.

История казачества в России

Тема 1. Происхождение казачества

История казачества является неотъемлемой частью истории нашего Отечества. Патриотизм, верное служение Родине, своеобразная культура, общинное землепользование – все это составляет лучшие традиции данного сословия.

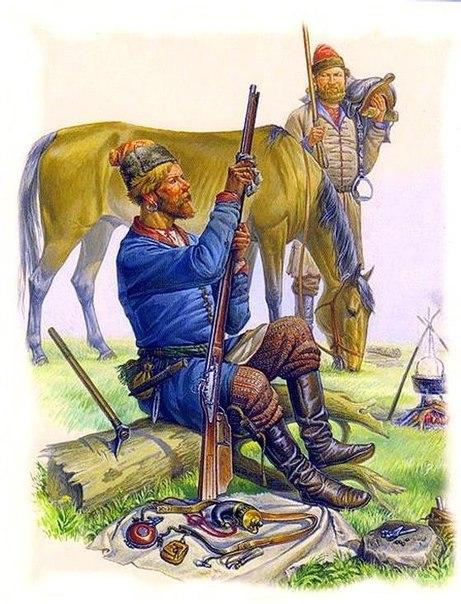

Границы северо-восточной Руси, приволжских, придонских и приднестровских степей, незащищенные природою и подверженные частым и опустошительным набегам ордынцев, требовали постоянной обороны, почему Московские государи в XIV веке считали необходимостью иметь здесь постоянную стражу, которая наблюдала бы за движениями татар и вовремя извещала обо всем пограничных воевод и даже самих государей. Первое известие о такой страже, дошедшее до нас, относится к 1360 г. или несколько позднее. С развитием границ Московского государства на юг и восток и с подчинением княжеств Нижегородского (1392 г.), Муромского, Рязанского (1517 г.) и других сторож против татар стали увеличиваться и мало-помалу принимать вид линии настоящих укреплений на всем протяжении юго-восточных границ государства. Одновременно с учреждением на этих границах сторож и с основанием украинских или пограничных городов возникает особый класс служилых воинских людей под именем «городовых» казаков. Впервые такое военно-служилое сословие встречается на Рязанской окраине в 1444 году при описании битвы с цесаревичем Мустафою. Казаки эти набирались из вольных, нетяглых людей всех сословий, исключительно людей здоровых, расторопных, честных, удалых и отважных. Они со своими семьями освобождались от всяких повинностей, за службу получали денежное и хлебное жалование, а иногда и отдельные наделы земли. Вооружение же, лошадей и снаряжение имели свое собственное. Оружие их первое время состояло из копий, рогатин и сабель, но в царствование Михаила Федоровича они имели, кроме сабель и пик, еще ружья и по два пистолета. Форменной одежды установлено не было, каждый носил ту, какую имел. Обязанность их заключалась в том, чтобы постоянно быть на службе. Они делились на городовых или полковых, станичных, сторожевых и вожей. Полковые или городовые входили в состав городовых полков, получавших название по городам, в которых находились. Полки делились на сотни, пятидесятки и десятки. Полками начальствовали головы, впоследствии переименованные в полковники. Сотни управлялись атаманами и сотниками. Каждый полк имел свое знамя и хоругвь, на которой изображался лик Божией Матери или св.угодника, считавшегося покровителем полка. Каждая сотня имела свой значок с изображением св. Креста. Городовые казаки, в составе полков, употреблялись только для защиты городов и отражения неприятелей на границах.

Казаки станичники, сторожевые и вожи составляли станицы. Слово станица не определяло известное число людей, состав ее зависел от ее служебной деятельности: так она иногда состояла из нескольких человек с атаманом во главе и, наоборот, из нескольких сот человек. Они управлялись своими атаманами, но иногда находились под властью особых голов и воевод. Обязанность казаков-станичников заключалась в следующем: ездить вглубь степей, наблюдать за движениями татар по известным степным дорогам, называемым «шляхами» («шлях» - большая проездная дорога) и «сакмами» («сакма» - след), перехватывать языки и доставлять вести воеводам и даже Государю, а в случае нечаянного набега ордынцев защищать пограничные города. Кроме разъездов в степи, они нередко обязаны были охранять известное пространство и о состоянии его подавать донесения, называвшиеся «доездными памятями», которые и оставлялись ими в известных местах, следующие же за ними казаки брали их и оставляли в свою очередь свои. Сторожевые казаки посылались далеко вглубь степей, где они устраивали наблюдательные посты, носившие названия «притонов» и «сторожей». Для этого они пользовались курганами, горами и другими природными возвышенностями, но нередко случалось, что они устраивали также помосты на четырех высоких столбах и насыпали курганы, с которых обозревали лежащую впереди местность на несколько верст. На этих-то сторожевых постах всегда стоял на часах казак «с соколиным взором». У подножия этих пикетов стояли вооруженные с ног до головы другие его боевые товарищи по сторожевой службе. Для быстрой передачи известий между этими постами они устраивали сообщения в виде летучей почты. Часовой, стоящий на посту, завидя скакавшего казака с известием о появлении неприятеля, сообщал об этом остальным своим товарищам, которые, смотря по обстоятельствам, тотчас отражали неприятеля или давали о том знать на следующие посты. Все эти казаки (станичники, сторожевые и вожи) за сторожевую службу получали особое жалованье, большее по сравнению с полковыми или городовыми казаками, и удовлетворялись от казны за все убытки и потери, могущие случиться в разъездах; лошади, сбруя и вооружение, при отправлении в степь, оценивались воеводами, которые эту оценку вносили в особые книги и по этим книгам выдавали вознаграждение в случае потерь и убытков.

Откуда произошло название – «казак»? Этот термин встречается в источниках, начиная с 13 века, например в «Тайной истории монголов» (1240 год). Он происходит, как считают историки, из тюркских языков, означая первоначально «одинокого, не связанного с домашним очагом и семьей человека».

Одни исследователи считают, что слово «казак» состоит из двух монгольских: «ко» - броня, латы, защита, и «зах» - межа, граница, рубить, т.е. «казак» - защитник границы. Другие считают, что слово это имеет половецкий корень, означающий «стража», «передовой».

У персов под словом «казак» подразумевался человек, состоявший на службе и получавший за это плату. У арабов «казак» обозначал всадника, сражавшегося за веру и закон пророка. Но под словом «казак» у многих восточных народов подразумевались различные предметы домашнего обихода, а также названия птиц и зверей.

В царствование Иоанна Грозного городовые казаки состояли в ведении Стрелецкого Приказа и наравне со стрельцами составляли особый разряд войска, причем им велись особые списки и книги.

Одновременно с городовыми казаками продолжал возникать и другой род казаков в южных степях на большом пространстве, известном тогда под именем «дикаго поля», где протекают две большие реки Дон и Днепр, служившие естественными путями к Черному и Азовскому морям. Казаки эти долгое время, в отличие от городовых, назывались степными или вольными казаками, а потом получили названия по главным рекам, на которых появились: основавшиеся на Дону стали называться «Донскими», на Днепре «Днепровскими».

На Дону казачество возникло главным образом из русских людей разных сословий: тут были городовые казаки и боярские дети, а также крестьяне, холопы и т.д.

К уходу на Дон немало способствовали частые войны с Западом, опустошения и разорения русской земли от набегов татар, от которых русский народ терпел всевозможные угнетения и насилия, особенно во времена Василия Темного (1425-1462 гг.).

Южные степи, привольные берега рыбных рек сделались приманкою для вольных людей, томившихся долгое время от татарских набегов и теснившихся по рубежам Московского государства.

Выходцы были большею частью люди гулящие, бездомные и безсемейные, но зато удалые и отважные. Татарские орды стали слабеть, прилив же беглецов к южному рубежу между тем увеличивался. Чем дальше уходили беглецы от Московских окраин, тем в большие партии им приходилось собираться для совокупного действия против остатков своих исконных врагов, татар, с которыми им еще долгое время надо было вести кровавую войну. В этих видах беглецам явилась необходимость составить из себя воинское братство или общину. Назвали они себя казаками и тем положили первое начало вольному казачеству в Русской земле.

Иоанн IV-й, укрепив юго-восточные и южные границы основанием на них новых и укреплением старых городов, усилив порубежную черту новыми войсками, а сторожи в глуби степей станичниками, вошел в связь с вольными казаками и, будучи уверен в миролюбии западных держав, стал помышлять о покорении Казани.

Не раз казанцы опустошали русскую землю огнем и мечем, по 100 тыс. человек православных томили у себя в неволе. В 1552 году русские войска показались на луговой стороне Волги. В составе 150 тыс. армии при взятии Казани были и городовые казаки, составлявшие со стрельцами царскую дружину. 2 октября 1552 года Казань, наконец, была взята царем Иоанном Грозным. Желая обеспечить наши восточные пределы от вторжения кочевников, царь в 1555 году учредил первую русскую стражу от города Казани вниз по течению реки Волги, состоящую из городовых казаков и стрельцов.

Падение Казанского царства повело к быстрому завоеванию всего Приволжья и подчинению Башкирии. Городовые казаки и стрельцы были первыми колонизаторами этого края: с появлением своим они вносили в страну плуг, крест и евангелие. Под их защитой строились крепости, возникали города и слободы, распространялось христианство, развивалась промышленность и вообще крепла гражданственность.

С покорением Казани и Астрахани Россия приобрела свободный путь к каспийскому морю, открыв этим для себя новые источники богатства и силы; ее торговля и политическое влияние с этого времени распространялись не только на соседние рынки, но и на азиатские ханства.

С падения Казанских твердынь, русскому народу открылся свободный путь на восток, в Сибирь и Башкирию, куда он и стал толпами уходить, особенно во времена развития крепостного права.

Московское правительство было сильно озабочено приближением кочевых народов к западной Сибири и к берегам Яика и Волги. Оно на южных окраинах первое время противопоставило татарским набегам самих же татар и городовых казаков; в западной Сибири против киргиз и калмык – казаков и туземцев; но на берегах Волги оно распорядилось иначе: вместо татар и туземцев оно здесь противопоставило всем среднеазиатским ордам природных конников станичников, т.е. городовых, вольных Волжских и Яицких казаков.

Вольные казаки служили не по наряду, а по своему собственному желанию, определенного жалованья им не отпускалось, а получали неопределенное государево, т.е. временное, смотря по службе. В царских грамотах к ним их и тогда называли «оберегателями земли русской и молодцами». Зависели казаки от своих атаманов и не знали другой власти. Воеводы пограничных русских городов не были их начальниками, в разряде они также не числились. Русские города были для них лишь пунктами для доставления вестей и привода пленников, а также для получения государева жалованья и распоряжений по службе. Жалованье им обыкновенно выдавалось деньгами, сукнами, свинцом, ямчугою (селитрою) и даже вином.

Из исторических актов видно, что одни из царских грамот адресовались вместе Донскому, Волжскому и Яицкому войску, тогда как другие, наоборот, посылались каждому войску отдельно. По данным историческим сведениям можно судить, что Московское правительство считало Волжских, Терских и Яицких казаков людьми одной семьи и одинакового происхождения с Донцами. Московские цари ценили и поощряли службу этих казаков: они смотрели на них не как на войско, находившееся в распоряжении правительства, а как на союзников. Казаки, жившие на берегах рек Дона, Волги, Яика и Терека, имели между собой тесную связь. Это видно из того, что донцы, как главное войско, всегда и во всех важных событиях о своих предприятиях сообщали в отписках своим товарищам на Волгу, Яик и Терек.

Исторические документы достаточно свидетельствуют нам, что Волжские и Яицкие казаки вместе с Самарскими и другими городовыми казаками приволжских городов, Самары и других относили сторожевую и разведочную службу, посылались вглубь приволжских степей против крымцев, ногайцев и воровских шаек, где не раз им приводилось выручать друг друга в боях с неприятелем. Благодаря этой боевой жизни они между собой не только тесно сплотились, но даже многие из них были связаны родственными узами. Те из вольных казаков, которым надоела бродячая жизнь, записывались в городовые казаки и, наоборот, последние, желая воспользоваться свободой и разгулом, уходили на Яик, Дон и Терек.

С этого времени, т.е. в конце XVI столетия, между главными реками края Волгой, Яиком, Камой и Тоболом, появляются уже четыре отдельных группы казаков: на севере – Исетские, потомки Ермака Тимофеевича; на юге – Яицкие; на западе – Уфимские и Самарские.

Казаки Самарские. В 1586 году по склону левого берега Волги при впадении в нее реки Самары было основано укрепление того же имени, гарнизон его составляли казаки и стрельцы. Укрепление это, благодаря своему господствующему положению на левом берегу Волги, было в стратегическом отношении грозой для кочевников, а казаки с дворянами и иноземцами служили для него как бы оком и ухом. Оберегая пространство от устья реки Самары до ее верховьев, они проникали даже вовнутрь степей, где нередко бывали у них с кочевниками кровавые стычки, удерживавшие башкир от нападения на наши поселения. Московское правительство, пользуясь успехами Самарских казаков и нравственным их влиянием на кочевников, положило в 1638 году основание первой Закамской линии на берегах рек Волги и Черемшава.

В 1700 году Петр I повелел в 25 верстах от устья реки Самары основать укрепление в честь царевича Алексея Петровича «Алексеевское». Первыми поселенцами были 100 человек самарских казаков, состоящих в ведении Самарского атамана. В 1703 году по указу царя было повелено: на реке Сок, на урочище «Казачий холм», основать новое укрепление – Сергиевское – для прикрытия Закамской линии. В это укрепление была переведена также часть самарских казаков.

Самарские казаки участвуют при усмирении мятежей в крае, происходивших между башкирами и другими туземцами в разное время, как например: в 1645, 1662, 1664, 1676, 1680-1683, 1705, 1706 и 1708 годах.

Основание Закамской линии и укреплений Алексеевского и Сергиевского имело большое значение как в деле умиротворения края, так и в распространении нашего владычества между реками Волгой и Уралом.

Самарские казаки, несмотря на их малочисленность, выдержали на своих плечах давление всех средне-азиатских орд и укрепили навсегда за Россией все пространство левого берега Волги и вверх по реке Самаре, тогда как Яицкие казаки, удержав за собой р. Яик, в то же время с поддержкой самарских казаков основывают по ее притоку Сакмаре в 1725 году Сакмарский городок.

Казаки Самарские и Яицкие имели между собою тесную дружбу: они разъезжали по рекам Самаре, Сакмаре и Яику, на время своих ночлегов и временных остановок по берегам этих рек устраивали опорные пункты, которые назывались «станом» или «притоном». Передовым притоном в вершинах р. Сакмары служила гора «Караул-казак».

В видах обеспечения наших поселений от набегов калмык, ногаев и каракалпак в 1731 году тайному советнику Наумову было предписано немедленно приступить к постройке Новой Закамской линии, которая начиналась от Алексеевска, шла на Красный Яр, далее по реке Соку до Сергиевска, затем на Тарханский лес до реки Кочуй. Главные ее укрепления составляли: редут Кинельский, крепость Красноярская, редуты Красный и Хорошевский, фельд-шанец Черноярский, редуты Липовский и Торхановский, крепость Черемшанская, фельд-шанцы Шешминский и Кочуйский.

В 1732 году на Ново-Закамской линии из городовых казаков, дворян, воротников, рейтар, драгун и прочих званий людей Сенатским указом повелено сформировать два полка, которым были присвоены названия местных городов - Алексеевский и Сергиевский.

Именным Высочайшим указом в 1731 году было повелено заселить Царицынскую линию желающими из Донских казаков, при этом разрешалось селить и охотников из малороссиян.

В 1732 году образовано новое Волжское казачье войско. Атаманом был назначен старшина войска Донского Макар Персидский. Определена особая старшина, управление и самосуд оставлены по обычаю донскому. Одновременно войску пожалованы знамена, бунчук, насека и войсковая печать.

В число казаков Волжского войска должны были поступить казаки города Царицына и другие, если пожелают; в противном случае должны переселиться в другие городки.

Первое время определено было Волжским казакам отвести земли подле Дона, на реках Пловле и Медведице, при этом строго запрещалось отводить земли по реке Волге, где предполагалось поселить ландмилицкие полки, которые велено сформировать тайному советнику Наумову. С этой целью было сформировано еще два полка Шешминский и Билярский из городовых казаков и других служилых людей Закамских пригородов. Но по силе сенатского указа 24 марта 1732 года они были оставлены на Закамской линии, а Волжским казакам были отведены земли по реке Волге.

С открытием Оренбургской экспедиции Самарские казаки принимают деятельное участие, как при основании крепостей в крае, так равно и в подавлении мятежей башкир. В 1743 г. они переведены в город Оренбург, где они с Исетскими и Уфимскими казаками положили основание Оренбургскому казачьему войску.

Вопросы к теме:

1. Охарактеризуйте географические условия мест расселения казаков?

2. Что означает слово «казак»? Каковы версии происхождения?

3. Кем являются казаки по вашему мнению – народом или сословием?

4. Какова история основания Самарского укрепления казаков?

Тема 2. Православие как источник духовности казачества

Взаимодействие Православной Церкви с малороссийским и русским казачеством имеет давние исторические корни. «Первым казаком Руси» считается былинный богатырь Илья Муромец, причисленный в 1643 году к лику святых, который в сознании русских людей отождествляется с идеалом казака — защитника государства и веры. Очередное упоминание о казаках на Руси связано со сказаниями о Куликовской битве и двух иконах Божией Матери — Донской и Гребневской. Казаки, присоединявшие к Русскому государству новые земли, были и миссионерами, обращавшими в православную веру местное население — язычников и магометан.

К числу особо чтимых православных икон принадлежит найденная в начале в 16 веке в заболоченном месте близ Тульского кремля служилым казаком Ермолаем икона святителя Николая чудотворца (Мирликийского). Именно с этим образом навеки связана победа тульских казаков и царской рати летом 1552 года над 30-тысячным войском крымского хана Девлет-Гирея. С этого времени «икона святителя Николая весьма почиталась казаками, которые при проезде через Тулу служили молебны в храме „Николы, что на Площади“»..

Многие прославленные и чудотворные иконы навеки связаны со славными делами и геройскими подвигами великорусских казаков во славу государства Российского и Церкви. К их числу относятся иконы Божией Матери: «Утоли моя печали», «Аксайская», «Албазинская», «Азовская», «Табынская» и другие. Слободскими казаками почитался чудотворный Малочернетчинский образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни» (Спас в точиле).

Огромные усилия по объединению восточнославянских земель и защите Православия прилагало запорожское и малороссийское казачество. Духовной опорой казакам в этой нелегкой борьбе были чудотворные иконы «Покрова Божией Матери», икона-ставротека Войска Запорожского Низового и многие другие. Под предводительством князя Д. И. Вишневецкого (Байды) была основана первая крепость на днепровском острове Хортица, ставшая прообразом Запорожской Сечи. С именем этого легендарного казацкого предводителя связывается и основание в 1542 году вято-Троицкого Чигиринского монастыря. Позднее князь Дмитрий Вишневецкий был захвачен турками в плен и за отказ отречься от православной веры и перейти на службу к султану, был подвергнут мучительной казни. В настоящее время также звучат предложения о причислении к лику святых и князя Д. И. Вишневецкого. Одним из следствий длительного противоборства на территории современной Украины и Белоруссии католицизма и православия стало почитание ряда тесно связанных с историей казачества чудотворных икон не только православными христианами, но и католиками, а также греко-католиками и последователями различных неканонических православных церквей. К их числу принадлежат иконы Божией Матери Бердичевская, Ченстоховская, Холмская, Барская. Однако следствием жесткого натиска католицизма на православие стало тесное взаимодействие с казачеством православных иерархов и последующая канонизация некоторых из них. Уже причислены к лику священомучеников, обвинявшийся польскими властями в связях с казаками экзарх Вселенского Патриарха архидиакон Никифор Кантакузин и тесно связанный с запорожцами архимандрит Макарий Каневский. Гетьман Запорожского Войска Криштоф (Федор) Коссинский, ставший первой жертвой Унии за ревность к Православию и любовь к русскому народу, за свой подвиг также вполне заслуживает быть причисленным к лику святых.

Немало казаков и их потомков отличились в иконописании и церковном служении. Много столетий назад казаки выработали собственный стиль изображения икон. Основным отличием от бытуемого было изображение молящего люда не абстрактным скопищем верующих, а в виде определенной социальной группы, а именно казаков.

В казачьих семьях в «святом месте» всегда висели одна или две иконы. Когда казаки молились, они обязательно совершали крестное знамение. Без усердной молитвы казаки не начинали ни одного доброго дела. Среди наиболее почитаемых среди казаков молитв были: молитва святому Духу, Символ Веры, молитва к Пресвятой Троице, молитва Господня и т. д.

Были также и специальные казачьи молитвы: Верная молитва казаков, произносить которую следует так: «Господи, спаси, сохрани, помилуй нас, осени во тьме ночной войнов и Россию всю, огради Крестом Твоим от вражеских сил и праведников ниспошли нам сон». Также произносилась молитва перед сражением. С малых лет чтили и почитали казаки заповеди Божьи.

Наиболее почитаемыми святыми у казаков являются святой Георгий Победоносец и святой князь Александр Невский, которые являлись воплощением идеального война и защитника Родины и веры.

Казаки одинаково трепетно относились ко всем православным праздникам, проявляя во время них присущую казачеству любовь к Богу.

Казаки строго соблюдали посты, воздерживаясь не только от скоромной, но и всей пищи (в основном старики), особенно по средам и пятницам.

Вопросы к теме:

1. Кто был первым казаком Руси?

2. Какое место занимает вера в жизни казака?

3. Каковы взаимоотношения Православия и казачества?

4. Какие наиболее почитаемые казаками иконы вы знаете?

5. Какие наиболее важные молитвы вы знаете?

Тема 3. Казачьи традиции, народные знания и фольклор.

Создание казачей семьи. В очень давнюю эпоху казаки жён не имели, но со временем стали уводить невест у татар, турок, горцев, из русских селений Тамбовской и Воронежской губерний. В XVII в. храмов на Дону не было, и брак совершался в станичной избе, где жених и невеста перед казаками объявляли о своём супружестве.

Начиная с XVIII столетия брак на Дону и в других казачьих общинах обязательно завершался венчанием в церкви. Существовал предварительный ритуал сватовства. Он состоял прежде всего в том, что к будущим супругам предъявлялись определённые требования. Жених должен быть хозяйственным, «не гулёной», статным. Невесту выбирали такую, чтобы была здоровой, работящей и смирной. Строго соблюдался черёд: сперва женили старшего сына. Так же и с невестами – первой выдавали замуж старшую дочь. На смотринах выговаривалась кладка – подарок невесте от родителей жениха. Это мог быть шёлковый платок, платье, гетры с калошами. Выбрав понравившуюся девицу, родители парня засылали сватов. После этого следовали сговор, зарученье, рукобитие. При этом в каждой общине и станице были свои особенности. Например, у забайкальских казаков устраивался девичник с украшением косы невесты. После чего невесту вели в баню с веником, украшенным лентами. Перед свадьбой родители невесты приходили знакомиться с семьёй жениха. Осмотр печи подразумевался под «осмотром трубы», хотя обычно смотрели всё хозяйство, дом. Семья жениха выставляла угощение. С этого момента родители жениха и невесты считались сватьями. В заключение следовали венчание в церкви и свадьба.

Обычно казачья семья была многолюдной (иметь 7-8 детей считалось вполне нормально) с несколькими взрослыми женатыми сыновьями. Её главой являлся старший по возрасту – отец или дед. Он пользовался в семье непререкаемым авторитетом и неограниченной властью. Детям вменялось в обязанность почитать родителей, даже будучи взрослыми. Ссориться с родителями было тяжким грехом. Женщины-казачки были в семье равноправны вне зависимости от национальности, так как казачка была обязательно окрещённой. Ни о какой дискриминации и речи быть не могло. Казаки редко обижали своих жён. Да и казачки имели характер самостоятельный и гордый.

Семья выступала своеобразным форпостом, оберегающим вековые традиции, сформировавшиеся столетиями устои общества. В особенности нравственные устои. Патриархальный стиль жизни семьи предполагал, что главой семьи должен быть муж, отец. В отсутствие мужа главой семьи становилась жена-казачка. Часто вместе с мужем казачка отстаивала свою станицу от врагов. Бесстрашная, сильная, работящая казачка была верным союзником мужа в борьбе с неприятелем. В случае необходимости казачка могла сесть на коня верхом, стрелять из ружья, словом, защищать станицу, свой дом. Так с молодых лет воспитывалась в казаках любовь к Родине, неравнодушие к судьбам Отечества.

Быт. Дома казаков почти исключительно деревянные. Материалом для постройки служили сосновые, лиственные и частью березовые бревна; обожженный кирпич для печей и дикий камень для фундамента. О казачьих домах нужно заметить, что они как у зажиточных, так и у бедных, к чести их обладателей, внутри и во дворе содержались довольно опрятно, и везде видно стремление к чистоте и порядку; в гигиеническом же отношении они далеко оставляют за собой дома крестьян и большинства мещан, живущих в городах. Почти перед каждым домом красовались простые деревья и ягодные кусты.

Огороды обыкновенно устраивались возле реки и очень редко около домов, что делалось с целью избавить себя от излишнего труда при поливке растений. Огораживаются они обыкновенно плетнем и редко жердями.

Посуда, употребляемая семьею, как в праздничные, так и будничные дни, одна и та же: деревянные и глиняные чашки, деревянные и, очень редко, металлические ложки и вилки, и только при угощении гостей кушанья подаются на белых глиняных блюдах и тарелках, которые на этот случай сохранялись хозяйкой где-нибудь в подполье или комоде.

Пища зажиточного казака, как постная, так и скоромная, хотя и незатейлива, но довольно вкусна, питательна и разнообразна, что объясняется тем, что у казака все свое. Самая любимая пища казака – постные или скоромные щи из кислой капусты и лапша, а также пельмени, приготовленные из мяса или капусты и груздей. В тех станицах, население которых составляют малороссы, употребляются еще вареники и галушки. Употребление чая также распространено повсеместно.

В праздничное время и в домашнем быту казаки предпочитали гражданскую одежду военной. Это объясняется тем, что гражданская одежда гораздо свободнее военной и стоила дешевле, кроме того, военная одежда, как одежда официальная, стесняла казака, который в частной жизни любил быть совершенно свободным, как говорится «нараспашку». Но при всем этом казак любил свою военную одежду, доказательством чего служило то, по видимому незначительное, обстоятельство, что казак, в какой бы он одежде не находился, всегда имел на голове военную фуражку.

Вопросы к теме:

1. Каковы особенности создания семьи казака?

2. Кто являлся главой семьи?

3. Как обустраивали свои дома казачьи семьи?

Казачьи традиции. Казак - человек деятельный, подвижный и непоседа, если нет войны или похода, он сам ищет приключения в разных предприятиях.

Казак является знатоком многих народов, их жизни, обычаев, традиций. Он со всеми народами может общаться в той мере, которая не противоречит их общим интересам.

Казак никогда не жалуется на Бога, ибо это ниже казачьего достоинства. Нарекание на Бога он считает проявлением идолопоклонничества.

Казак всегда готов помочь каждому, кто попал в беду, и предпринимает все необходимое, чтобы выручить из нее.

Казак высоко ценит женщину, особенно свою мать. Мать для казака есть величайшая святыня. В защите семьи, родителей, сестер, братьев казак готов умереть.

Так можно кратко охарактеризовать представителя казачьего народа, о котором писали известные путешественники, ученые, писатели. Он не был знатен своим родом, происхождением, а прославился на весь мир.

Когда поднимается вопрос о каком-либо народе, то обращаются к истокам его истории и в ней ищут истину, как ключ к разрешению насущного вопроса. Знать историю своего народа, а тем более казаку, полезно. Казаки всегда относили себя к особому народу, имеющему свои историю, традиции, обычаи, культуру.

Наше казачье прошлое, наши традиции, уклад жизни, культура способствовали созданию казаков - совершенно самобытного народа, пропитали их особым духовным началом, которое уничтожить трудно. Где бы ни были природные (потомственные) казаки, они везде крепко держатся своих устоев.

Только тогда эти традиции и устои будут крепкими и долговечными, когда каждый казак найдет правильные пути и решения в поставленной цели, когда он поднимется выше личных побуждений, когда будет смело смотреть на все происходящее, когда здравый ум, горячее сердце, твердая воля будут направлены на то, чтобы сохранить и умножить то, что оставили в наследство наши предки.

Казачьи семьи были многочисленны. Средняя численность детей-казачат в конце XIX века составляла девять-одиннадцать человек. История не оставила нам написанных правил и форм семейного и общинного воспитания казаков. У казаков не имелось и четко написанных рекомендаций в воспитании подрастающего поколения. Основой жизни казачества была охрана рубежей российского государства. Нелегкий военно-земельный уклад жизни требовал от казаков быть всегда в постоянной, боевой готовности, хорошей физической форме, выносливыми, мужественными, нести одновременно тяготы военной и хозяйственной деятельности. В ранние века считалось, что казак рождается воином. «С появлением на свет младенца начиналась его военная школа: новорожденному все родные и односумы отца приносили в дар «на зубок» ружье, патрон пороха и пулю, лук и стрелу; подаренные вещи развешивались на стене, где лежала родительница с младенцем».

В казачьих семьях детей до семи лет считали младенцами, и все грехи, совершаемые ими в этом возрасте, оставались на совести матери. Мать - ответчица за дитя перед Господом Богом. Поэтому казачата до семи лет не исповедовались. Сведения о мироздании они черпали из рассказов взрослых. Несмотря на отсутствие написанных правил воспитания детей, казаки в течение многих веков создали и своеобразные традиции воспитания молодого поколения, моральной и нравственной устойчивости, которые сводились к следующим правилам:

1. Не причинять вреда окружающим ни в мыслях, ни в словах, ни в делах, искоренять зло и ненависть, относиться к другим так, как бы они относились к вам, разумно бороться с причинами зла, а не с их последствиями.

2. Быть всегда правдивым и искренним не только в словах, делах, но и в мыслях.

3. Жить только за счет своего труда, избавляться от алчности, жадности, зависти, различных соблазнов, которые могут привести казаков к предательству, подлости и другим порокам.

4. Воздержание и умеренность во всем.

Казачья семья и казачье общество являлись основой для формирования у подрастающего поколения своего гражданского долга, гражданской ответственности, мужества, храбрости. Казаки - отцы и деды - говорили своим детям и внукам: «Каждый вечер вы должны уделять небольшое время у иконы, чтобы мысленно оценить прожитый день».

Предки казаков считали, что казачат необходимо воспитывать с самого раннего детства.

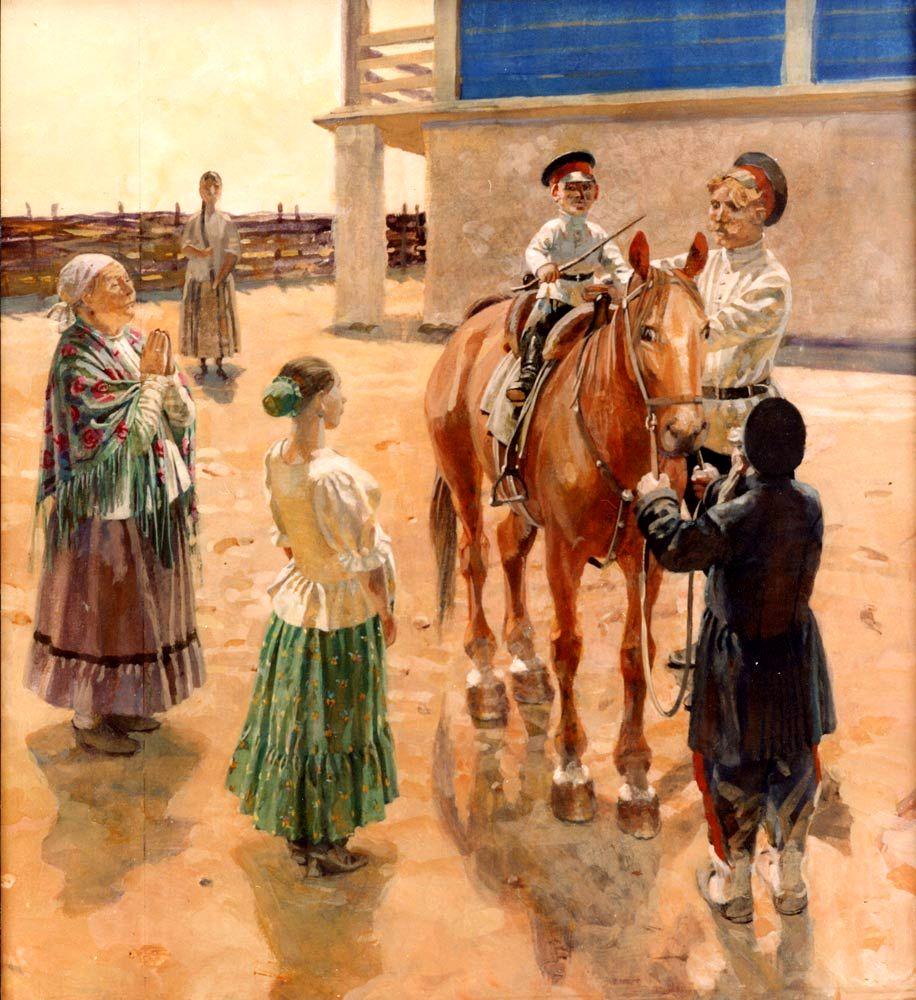

Воспитание детей, особенно мальчиков, у казаков преследовало одну цель: сделать из казачонка воина, способного встать на защиту матушки-России. Новорожденному родственники и знакомые приносили пули, у изголовья младенца клали саблю, пистолет, лук и ружье: приобщайся к ремеслу воинскому, казачок! Трехлетние казачата уже умели ездить на лошади по двору, а пятилетние бесстрашно скакали на лихом дончаке по улицам городка.

Рождение ребенка, а тем более мальчика, было важным событием в семье. И для новорожденных мальчиков существовали традиции. Над их кроватью обычно вешали оружие, вместо подушки клали небольшое седло. На крестины ему дарились стрелы, пики, кинжал и посвящали в казаки. Здоровый и крепкий сын был гордостью матери-казачки. Когда сыну исполнялся год, отец торжественно выносил его на майдан и сажал на коня. Старики-казаки по его посадке, по хватке ручонками различных предметов, развешиваемых рядом, определяли его будущее. «Добрый будет казак», - такой приговор был наградой родителям.

Детям постоянно внушались идеалы строгой доброты и послушания, совестливости, справедливости, прилежания к труду. Семейное воспитание казачат проходило по таким направлениям:

1. Воспитание трудолюбия, честной воинской службы, порядочности.

С малых лет родители приучали детей рано вставать, самим одеваться, убирать постель, помогать по хозяйству, пришить пуговицу, поставить заплатку на одежде, забить молотком гвоздь в доску забора, спутать и зануздать лошадь и т. д. В труде вырабатывались сноровка, сообразительность, крепость мышц. С семилетнего возраста на казачат возлагали посильные работы - уход за домашней птицей, прополку сорняков на закрепленных наделах земли приусадебных участках, уборку во дворе и по дому. В три года казачата свободно сидели на лошади. В десять подростки могли гонять коней на водопои, нередко без седла и уздечки и непременно рысью наметом или в карьер, запрячь лошадь, пасли коней в ночном. В двенадцать лет они гарцевали на лошадях, ориентировались на местности, оказывали первую медицинскую помощь 14-15-летние подростки могли наряду со взрослыми джигитовать, преодолевать на скаку препятствия, рубить лозу, вести огонь во фланг движущемуся противнику, положить на карьере коня и открыть из-за него огонь.

Девочек с ранних лет учили постоянно следить за чистотой нравов, помогать матери убирать комнату, мыть и приводить в порядок кухонную посуду, готовить пищу уже с 12 лет.

2. Учение добру, благожелательности, уважение к старшему поколению.

Как только ребенок начинал понимать, ему старшие давали почувствовать привлекательность добра и прививали отвращение к злу. Духовно-нравственное воспитание на основах православной церкви становилось обязательным фактором. Приобщение к религии и осмысление веры в казачьих семьях начиналось с раннего возраста. Дети в 5-6 лет обязаны были перед сном вместе с дедушкой, бабушкой, отцом, матерью, стоя на коленях перед иконами читать молитвы с обращением к Богу. Все это делалось постоянно в результате чего у детей в казачьих семьях с малолетства вырабатывалась вера в Божьи законы, восприятие жизненных проблем страх позора и т. д.

Одновременно с этим детей учили отличать истинную правду от ложной, героическое от трусости, свободу от рабства. Казаки с ранней поры приучались к семейной жизни, уважению старших по возрасту. «Почет к старшим и в особенности испытанным в боях воинам был обязанностью для молодого поколения. Молодежь не имела права садиться в присутствии стариков». Добрые семена воспитания уважения к старшим становились обязательным обрядом. Нарушений почтения и уважения к старикам-казакам в станицах не наблюдалось.

3. Вырабатывание способности правильно оценивать жизненную ситуацию.

Казаки знали, что в каждом явлении, событии, происшествии заложены конфликты, поэтому молодое поколение обязано действовать так, чтобы во всем были лад и порядок. Конфликты могут быть не только семейными, но и при столкновении противоположных взглядов, стремлений, спорах, серьезных разногласиях и т. д. Такое положение дел учитывалось старшим Поколением, и при воспитании казачат отмечалось, что все это зло и его следует избегать. С этой целью приводилось множество примеров из их семейного рода и тех предков, которые пользовались уважением всего станичного общества, учили быть похожими на них.

4. Учение духовным потребностям и послушанию.

Дети должны были знать, что духовные потребности казака не менее важны, чем физические. И если духовная сторона будет отсутствовать, то физической ее невозможно заменить. Физические потребности должны базироваться на духовной основе. Детей учили добродетели, вере, умению принимать гостей, а так как казаки жили по соседству с горскими народами, то и кунаков. Одной из значительных черт воспитания казачат – послушание. Нарушение этой традиции считалось большим недостатком семейной и общинной жизни казаков. Семьи, у которых росли непослушные дети, неоднократно посещались атаманом, а родители приглашались на заседания станичного правления. Старшее поколение вместе с казачатами постоянно посещали церковные приходы, учили многочисленным молитвам.

Молитва, говорили старики, есть возвышение ума и сердца к Богу или беседа души с Богом. Из послушного всегда выйдет разумный человек, хороший работник, добрый семьянин и честный казак, а из непослушного - верхогляд, вор, обманщик, насильник.

5. Учение жить своим умом и сочувствовать близким, рядом идущим.

С детства детям внушали, что себялюбие может привести к отрицательным жизненным ситуациям.

Особенно зорко следили в каждом казачьем роду, чтобы ребенок не был заражен завистью.

Не смотря на то, что казаки являются очень верующими, в их среде очень широко распространены различные приметы.

Из своих старинных обычаев казак до сих пор сохранил обыкновение – брать с собой в поход кусочек родной земли. Землю берут или у церкви, или на кладбище с могилы отца, матери, или, в крайнем случае, просто в саду или у самого дома; землю зашивают в мешочек и привешивают на грудь ко кресту. Смысл обычая: если казак будет убит – родная земля все - таки будет у него на груди.

При выходе на службу казак тщательно присматривается к коню и примечает: если конь испражняется – хороший знак: казак вернется домой живым и здоровым; если конь помочится, значит, жди беды: или казак будет ранен, или убьют у него лошадь, или возьмут его в плен. Но, Боже спаси, если при последнем выходе из дома у казака спадет шапка с головы: убит будет, наверное. К этим трем приметам суеверный казак относится с величайшим доверием.

Как мы уже знаем, казаки были людьми очень религиозными, и, поэтому многие приметы были связаны с религиозными праздниками. Так одним из наиболее почитаемых праздников было Сретенье. Не случайно с этим днем они связывали множество примет. «На Сретеньев день снежок - весною дожжок». Капель в этот день предвещала урожай пшеницы, а ветер - плодородие фруктовых садов. Не случайно опытные казаки, придя из церкви (если не было ветра), трясли деревья в своем саду, «чтобы быть с плодами». Если в этот день было тихо и светило солнышко, то должны быть хороши пшеница и овес. Казачки в Сретение начинали усиленно кормить кур, чтобы они несли хорошие яйца. Именно с этого времени увеличивалась яйценоскость кур.

В линейных станицах Кавказа на пороге дома жениха новобрачных встречали его отец и мать, а сзади дед и бабушка, крестные. Мать осыпала молодых хмелем, серебряными монетами, конфетами, орехами, желая молодым изобилия и счастья. В ряде станиц Кубани и Терека до сих пор существует поверье о том, что монета, доставшаяся кому-либо при осыпании, а затем подложенная весной под наседку, способствует хорошему выводу цыплят

Медицина долгое время была практически не развита в среде казачества, поэтому полученные в многочисленных сражениях раны приходилось лечить старыми дедовскими методами. Естественно, более опытные в ратных делах казаки помогали своим молодым товарищам. Но необходимость в правильном лечении была на лицо. Не имея своих лекарей, донские казаки обратились с челобитной грамотой к государю московскому, прося прислать искусных лекарей «для лекарства больных и раненых казаков»» Царь Алексей Михайлович удовлетворил просьбу донцов.

В 1673 году первые лекари прибыли в Черкасский городок. Звали их Афанасий Щещуков и Иван Костылев. Раненых казаков лечили старинным домашним способом: накладывали припарки из горячего вина и смазывали раны особым составом» сделанным из желтого воска, говяжьего сала, белой смолы и «деревянного масла». Казаков, заболевших проказой или другими болезнями, считавшимися неизлечимыми - не лечили.

Как правило, большинство вопросов социального характера на протяжении XVIII века по-прежнему решались в казачьей среде в соответствии с нормами обычного общинного права.

Уровень грамотности среди казаков Терека оставался на довольно низком уровне. Дальнее приграничье Российской Империи проживало в условиях практически непрерывной войны, военная служба являлась занятием казачьего населения этою региона, и грамотность рассматривалась лишь как необходимый инструмент отправления церковных служб.

Медицинское обеспечение в Гребенском казачьем войске практически отсутствовало. В станицах не было ни врачей, ни аптек, и казаки обращались за помощью к знахаркам, что приводило к большой смертности от болезней.

В Кизляре ситуация сложилась более благоприятная, так как к гарнизону было прикреплено несколько врачей, но смертность среди казаков и здесь оставалась высокой. Сказывались антисанитарные условия проживания нижних чинов и тяжелые климатические условия, обусловленные нерациональными методами хозяйствования. В результате прорытия в этой местности оросительных каналов произошло заболачивание местности, что и явилось причиной распространения малярии.

Черноморское казачество, приобретая кавказские черты и упрочивая украинские традиции за счет постоянного притока украинских переселенцев сохраняло еще довольно долго запорожские привычки, особенно в быту. Еще в середине XIX в. некоторые казаки по запорожскому обычаю носили «оселедец» (длинную прядь волос) на бритой голове. Потомки запорожцев с трудом привыкали к семейной жизни. Войсковое правительство буквально принуждало их жениться. Позже свадебная обрядность у них носила отчетливо выраженный украинский характер, в отличие от свадебной обрядности линейцев.

Запорожские традиции проявляли себя в Черномории то тут, то там, проглядывая из нового образующегося казачьего поведения. В Запорожском войске, во время чтения Евангелия в сечевой церкви, в торжественные праздники, производилась перекатная пальба из пушек по валам Сечи. Вот почему слову любви и спасения вторил гром оружия на Кубани..

Одной из стойких запорожских традиций, не только не исчезнувших, но и получивших дальнейшее развитие на Северо-Западном Кавказе, было пение. Причем, здесь запорожская традиция наложилась на украинскую. Пение сопутствовало казакам во всех случаях их казачьей жизни. Особенное развитие получило хоровое пение. В 1811 г. вышел указ войсковой канцелярии о создании Войскового музыкального хора на Кубани. Как известно, хоровое пение составляло важную часть православной службы. Поэтому тщательно отбирались лучшие голоса в церковные хоры. Большую известность получил хор главного войскового собора в Екатеринодаре.

У казаков имелись песни практически на все случаи жизни. Так были песни исторические, в которых рассказывалось о славном прошлом казачестве - Ермаке, Разине и других славных атаманах. Были и военные песни, которые исполняли воины отправлявшиеся в поход. Очень певучи и красивы были казачьи свадебные песни. Были и поминальные плачи. Так же любили казаки и танцы - весёлые и залихватские. Недаром до сих пор живёт и процветает казацкий танец. Широко были распространены в казачьей среде частушки, припевки и.д.

История не оставила нам написанных правил и форм семейного и общинного воспитания казаков. У казаков не имелось и четко написанных рекомендаций в воспитании подрастающего поколения. Основой жизни казачества была охрана рубежей российского государства. Как мы знаем, традиционно молодые казаки получали азы воспитания в семье. Именно старшее поколение – дед, отец прививали будущему воину главные ценности - любовь к Родине и Богу, уважение к старшим. Именно в семье, на примере старших молодые казаки должны были учиться владеть оружием, ездить верхом, впитать основные традиции казачества, выучить молитвы, а так же освоить всё то, что поможет им в жизни. В основу семейного воспитания старшее поколение ставило заповеди закона Божьего.

Вопросы к теме:

1. Какие, по вашему мнению, ценности должен почитать казак?

2. Расскажите о семейных традициях казачества. Как происходило воспитание казачат?

3. Какие цели преследовали родители в воспитании детей?

4. Какие вы знаете казачьи приметы?

5. Как вы охарактеризуете состояние медицины у казаков?

Тема 4. Культура физического воспитания казачества

Казак, как мы знаем, это, в первую очередь защитник Родины. Он должен быть таким как его прославленные предшественники - славные богатыри земли Русской, защищавшие нашу землю. Именно поэтому каждый казак должен стремиться к развитию своему физически и нравственно.

Воспитание будущего казака-воина начиналось в семье.

Большое внимание в семьях уделялось физической подготовке мальчиков. Казачонка сажали на коня после появления первого зуба, и с этого дня постепенно его приучали к седлу, к семи годам казачок твердо сидел в седле, в двенадцать — четырнадцать мог принимать участие во взрослых джигитовках. Тогда же, примерно в шесть месяцев, казачонку впервые подрезали чуб, а в год стригли наголо.

В терских и кубанских станицах по своему характеру детские игры делились на два вида: игры с игрушками и игры без игрушек. Взрослые игры разделялись на символические и особые, домашние. Игры с игрушками – это такие, как «игра в дучки», «чурки», «клетки», «чушки», «свинка», «камушки и казанки», «чижик», игры со жгутом, палками, ножом, игры в мяч, игры с шарами. Игры без игрушек назывались так: «кобылка», «шагайдары», «рыбаки», «просо», «завивайся, плетёнышек», игра в шапку, прыгание через шапку, «жмурки», «деркач», «перетяжка», «подушечка», «пчёлы» и другие. Символические игры имели следующие названия: «солнце и луна», «гуси», «коршун», «ворон», «черкесы», «чеченцы», «казаки», игра в ханы, игра в Шамиля, и очень много других. Особые домашние игры были близки к символическим по своим названиям: «Вергилий», «Фанты», «Рекрутский набор», «игра в веревочку», «кольцо», «соседи», «оракул».

Наряду с играми были и забавы, такие как: катанье с гор, катанье с обруча, качели с люльками, «ледянка», «сули», «коньки» и многие другие, которые считались наравне с играми.

Все эти игры способствовали формированию у казачат не только физической выносливости, но и внимательности.

В особо торжественные и праздничные дни устраивались игры, гуляния, джигитовки, и которых казачата 12-14 лет участвовали вместе со взрослыми казаками. Проводя очень много времени в движении, на воздухе, иногда роднясь с православными северокавказскими народностями, казаки уже к середине XIX века представляли тип «смуглого румяного лица», были чаще черноволосы и русоволосы, с серо голубыми яркими глазами, реже с карими, острого взгляда. По характеру — «смелы, хитры, остроумны, горды и храбры, самолюбивы, пронырливы и насмешливы...» Очень мало болели и жили, в основном, до глубокой старости, если не погибали от руки неприятеля.

С ранних лет, как мы уже знаем, молодых казаков приучали к верховой езде и навыкам кулачного боя.

Известное мнение исследователей казачьей культуры о том, что казаки суть природные воины, ни у кого не вызывает сомнения. Вся культура казачества проникнута воинским ремеслом, обычаями и обрядами связанными с войной и воинской службой. Для характеристики этого военно-культурного комплекса можно использовать словосочетание воинская культура, которая никогда не являлась закрытой системой, вбирала в себя все лучшее, что было у врагов казачества, а некоторые приемы ведения войны настолько тесно были связаны с образом жизни и бытом казачества, что от них оно никогда не отказывалось.

Что же составляло особенности воинского искусства казачества?

Во-первых, это были традиционные рукопашные состязания, восходящие своими корнями к всаднической культуре и родовым мужским инициациям. К ним можно отнести борьбу «на ломка», борьбу вольную, кулачный бой, происходящий или в коллективной форме или в форме единоборства. Различные элементы воинского воспитания содержались в различных играх казачат, обычаях лагерей для казаков и проч.

Во-вторых, это были коллективные тактические умения и навыки, порожденные условиями степной войны («лава», «карусель», «завеса», «вентерь»), к ним вплотную примыкает умение вести индивидуальный бой верхом во время перепалок, джигитовать на коне, рубить и колоть противника с коня.

В-третьих, огромное влияние на формирование ратных умений казачества оказала регламентация вышеуказанных форм казачьими уставами, созданными на основе как казачьего, так и кавалерийского боя русскими и европейскими армиями. В практику казачьей подготовки были введены типовые элементы рубки и фехтования, которые облегчали обучение молодых казаков.

В-четвертых, важную роль при освоении и передачи военных навыков играли станичные «домашние» игры, на которых умения владения оружием и конем передавались стариками молодежи, а также не последнюю роль играли праздничные шермиции, когда освоенные умения и навыки демонстрировались казаками на станичных гуляниях и игрищах, в составе гулебных команд.

В-пятых, воинские умения и навыки были неотделимы от традиционного быта народа. Гульбище, как коллективная облавная охота или индивидуальная охота, сопровождаемая «засидами», стрельбой на скорость и меткость, установка ловушек для зверя, охота в плавнях, рыболовство на реке и море, пастьба животных, объезд коней вырабатывали у казака необходимые навыки умелого воина, способного действовать на море, реке, в лесу и степной местности.

В качестве еще одной особенности освоения воинской культуры, следует отметить роль завещательности в среде казачества. Навыки работы с оружием передавались от поколения к поколению, чаще от деда к внуку.

Имело ли место наравне с общественным воспитанием и родовое? Передавались ли какие-то особенности владения оружием, кулаком, конем в семье? Естественно. И у кого может возникнуть сомнение в том, что дед учил внука как себя вести в бою, с конем, с шашкой.

То есть, традиции казачьего воспитания своими корнями уходят в те времена, когда «одна мысль занимала казака: «оружие, слава и добыча», война была его стихией, его радостью. И второй путь, по мере того как служба государева становилась главным определяющим видом деятельности. Ритуализированные формы войны отражаются в детских играх. «Домашние игры» с казачатами и молодежью проводились в каждой станице.

Процессы становления казачества связаны, прежде всего, с воспитанием подрастающего поколения, физически сильного и нравственно здорового, что ставит во главу угла проблему возрождения казачьих традиционных игр, как основы для формирования этнической идентичности, создания особого национального вида спорта, включающего в себя различные элементы воинской культуры казачества. Основные дисциплины казачьего боевого искусства могут быть использованы в качестве подготовки молодежи к несению службы в армии.

Казачье боевое искусство существовало в нескольких видах, которые зависели от способа ведения боевых действий казаками. В степи это был конный и пеший бой, при защите укреплений и взятии городов – пеший бой, на море – при абордажных боях также пеший бой. Есть мнение, что казаки гораздо раньше освоили флотоводческое искусство, чем конное. Захваты вражеских кораблей с куда более многочисленными командами, чем на казачьих судах, не могли осуществляться без очень умелого, жестокого абордажного боя, непрерывного руководства абордажем, использования орудий (фальконетов) и, естественно, без мастерского применения абордажного оружия. Один из современников свидетельствовал, что в использовании оружия казаки были «тако искусны, яко наилучший польский гусарин и немецкий рейтарин примерен к ним быть не может».

Владение (фланкировка) шашкой восходит своими корнями к танцу с оружием, который являлся неотъемлемой часть воинской культуры. Традиционные народные танцы являлись своеобразными канонами, сохранявшими воинские технические навыки и тактические приемы предков. Объединяя движения, разнообразные по сложности, манере и скорости выполнения и организуя их на основе различных ритмов, танцы превосходили любые разрозненные упражнения. Они более экономны, в смысле траты времени и энергии, чем правильно организованный тренировочный процесс. Они успешно развивают те качества, которые нужны любому воину – ловкость, координацию движения, ориентацию в пространстве, выносливость, чувство ритма, чувство родства и единения воинской общины. Существует мнение, что «военные пляски плясали не только воины и войсковые части. Плясал их и народ, провожая своих воинов на войну, встречая их, празднуя победу, либо оплакивая поражение… Старшее поколение не могло не заметить оздоровляющего и укрепляющего действия военных плясок на здоровье молодежи, на развитие в них физической ловкости, гармоничности и легкости движений. Понятно, что при всей их исконной священности и культовости, военные пляски, состязания и игры стали выполнять немаловажную роль в деле физического воспитания молодежи». Танец с оружием является промежуточной стадией между танцем и фехтованием, что вызвало важность использования танцев при обучении фехтованию.

Рубка лозы всегда являлось традиционным развлечением в среде казаков, при этом рубка в пешем строе предшествовала рубке на коне. Рубили не только лозу, но и различные предметы и материалы. При этом рубили детьми, мальцами, молодиками, стариками – от камыша, «кущерей», до дров и молодых деревьев.

Поэтому три дисциплины связанные с шашкой включены в боевое искусство казаков: джигитка, фехтование, рубка. Все они имели место быть в традиционной культуре казачества. Ведь фехтование в своем боевом виде отличается от спортивного боя, поединок скоротечен, а казаки имели огромный опыт абордажных боев, осад, которые навык владения клинком выработал.

Вопросы к теме:

1. Какие вы знаете детские казачьи игры? Как они влияли на казачат?

2. Какие основные особенности воинского искусства казаков вы знаете?

3. Как казак должен был воспитывать в себе воинские навыки?

4. Что такое казачьи игры? Что такое «домашние игры» и какова их роль в воспитании казака?

5. Какие вы знаете виды воинского искусства у казаков?

Тема 5. Военные походы казаков

В 1748 году часть казаков Оренбургского казачьего войска с генерал-майором Тевкелевым участвовала в экспедиции, командированной вглубь степей для приведения киргиз-кайсаков в подданство России.

В 1755 г. большая часть Оренбургских казаков под начальством своего войскового атамана Василия Могутова действовала при усмирении вспыхнувшего мятежа башкир.

В 1761 и 1763 годах казаки командированы были в степь против мятежных киргиз, где почти ежедневно имели с ними стычки.

В 1771 г. под начальством атамана Могутова они преследовали по степи Волжских калмык, бежавших из Приволжского края в пределы Китайской империи.

В 1773 и 1774 годах принимали деятельное участие против самозванца Пугачева и его сообщников в составе отрядов генералов: князя Голицына, Станиславского и Деколонга; полковников: Чернышева, Бибикова, Михельсона и др. Во время осады Пугачевым и его сообщниками городов Оренбурга, Яицка (Уральска) и Уфы, крепостей: Верхнеозерной, Верхнеяицкой, Челябинской и др., Оренбургские казаки находились в составе гарнизонов этих городов и крепостей. Большая часть из них за отличие в боях были высочайше щедро награждены.

Не смотря на малочисленность Оренбургских казаков и на их усиленную службу в крае, они, когда вся Россия переживала тяжелое время, с берегов Урала протягивали посильную руку помощи для защиты престола и отечества.

В первый раз они принимали участие во внешних войнах России с Западом в 1790 году в войне со Швецией. Все чины были удостоены за военные подвиги медалями с надписью: «за службу, храбрость и мир со Швецией».

В 1807 г. казаки участвовали в войне с французами, в 1809 г. – в войне с турками, во время которой участвовали во взятии Силистрии, в сражениях под Шумлой и Рущуком, в разбитии турецких войск при селении Батине, в занятии Никополя, в осаде Браилова, во взятии Мачина, Гирсова, Кюстенджи и Резовата.

В 1812-1814 гг., в отечественной войне с французами под общим начальством войскового атамана Углицкого казаки участвовали в осаде Данцига, в сражениях под Лейпцигом, в блокаде крепости Глагау, под Вейрмарном, Гонау, в преследовании французов к Франкфурту и даже за Рейн, затем во взятии Шатобриана и Парижа. Для отечественной войны Оренбургское казачье войско при всей своей малочисленности выделило до 3000 человек. Оренбуржцы с 1807 до 1819 г. почти все время поголовно находились на действительной службе.

В 1829 г. казаки участвовали в войне с турками: 5 мая при Эски-Арнаут-Ларе, 17 и 18 мая при Ровно, 28 мая в стычке около Козлуджи, 29 и 30 мая в разбитии турецкой армии под Кулевчами. За подвиги, проявленные в этих делах, полк № 9 Оренбургского казачьего войска награжден знаменем с надписью: «За отличие в турецкую войну 1829 г.», а чины полка – орденами и медалями.

В 1831 г. казаки участвовали в Польской кампании; в 1849-1850 гг. – в походах венгерской кампании; в 1853 г. – при взятии и штурме Коканской крепости Ак-Мечети и при уничтожении крепости Джулека.

Начиная с 1864 года в Туркестанском крае не было ни одного военного действия, где бы не участвовали Оренбургские казаки.

В 1877 году по случаю Русско-Турецкой войны Высочайше повелено было сформировать два полка и командировать в августе то же года в состав кавказской армии, где они приняли деятельное участие в боях с турками. За оказанные боевые подвиги полки получили знаки отличия на головные уборы с надписью «За турецкую войну 1877-1878 годов».

Оренбургское казачье войско, постепенно возрастая и развиваясь со времени появления на военном поприще первых своих родоначальников казаков Уфимских (с 1574 года), Исетских (с 1581 года) и Самарских (с 1586 года), выработало свой особый дух и приобрело свою военную славу, преимущественно при обороне восточных порубежных границ Государства от вторжения средне-азиатских орд, что продолжалось около 300 лет, а затем с 1864 года в Средней Азии при занятии Туркестанского края.

Умирая, престарелые бойцы завещали в наследие своим сыновьям и внукам как испытанное в бою оружие, так и свою сноровку, и свой боевой опыт, выработанные в частых стычках и лихих схватках с противником.

Вопросы к теме:

1. В какие годы казаки участвовали в военных действиях?

2. В каких войнах участвовало казачество?

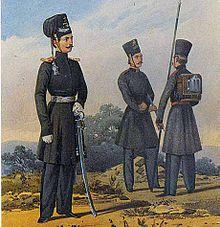

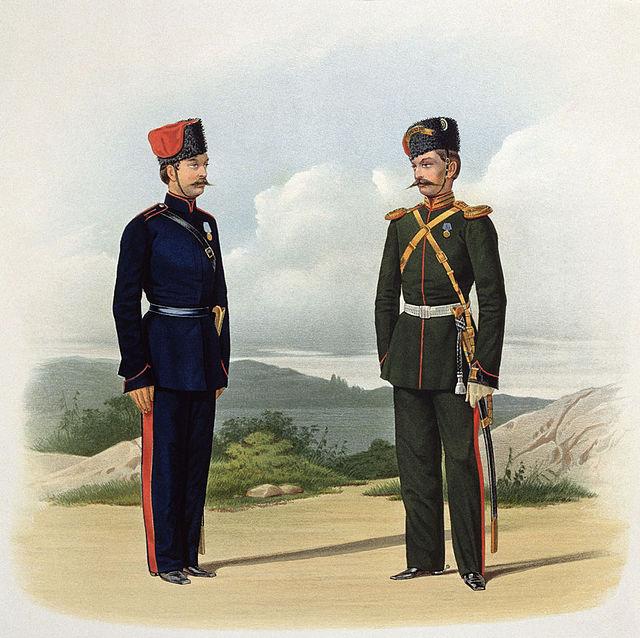

Тема 6. Чины казачества и форма казака.

Казачьи чины – это чины (звания), персонально присваиваемые военнослужащим и военнообязанным в соответствии с их военной и специальной подготовкой, служебным положением, заслугами, выслугой лет, принадлежностью к казачьему войску.

Первые чины (должности) у казаков (Запорожская Сечь) — гетман, атаман, писарь, кантарей, сотник, десятник — были выборные.

Позднее появление чинов в казачьих войсках ( полковник, наказной атаман, войсковой писарь, войсковой судья, есаул и т.д.) относится к 15- 16 векам, что было связано с развитием войсковой организации казачества как войск.

В Русском войске чины впервые были введены в середине XVI столетия в стрелецком войске.

Городовые казаки Русского государства в XVI—XVIII веках, находились в «приборе» у своего головы, который и набирал их на службу. Казачий «голова» непосредственно подчинялся городовому воеводе или осадному «голове». Нормальный состав «прибора» исчислялся в 500 человек. «Приборы» делились на сотни, которые находились в «приказе» у сотников. Сотни в свою очередь подразделялись на полусотни (во главе с пятидесятниками) и десятки (во главе с десятниками). Права и обязанности должностных лиц городовых казаков соответствовали функциям таких же должностных лиц у стрельцов. Размещенные по городам казаки получали название того города, где были поселены. У казаков, поступивших на службу отрядами (станицами) сохранялись их выборные атаманы, подчинявшиеся казацкому «голове» или городовому воеводе. Особняком стояли сторожевые казаки, часто подчинявшиеся своему отдельному «голове». Чин рядового сторожевого казака был выше чина пятидесятника городовых казаков. Казачьи атаманы, «головы», сотники и сторожевые казаки были приравнены к «детям боярским» и получали за свою службу не только деньги, но и земельные наделы.

Последний русский царь и первый всероссийский император Петр I установил единую систему военных , гражданских и придворных чинов, которая была окончательно закреплена в 1722 году в «Табели о рангах». Чины соотносились к определенному классу, старшим из которых являлся первый класс.

В конце 18 века в Табель о рангах были включены офицерские чины казачьих войск.

В 1828 году при императоре Николае I в казачьих войсках вводится единая система всех чинов. К тому времени у казачества существовали следующие чины:

Штаб-офицеры (старшие офицеры) — полковник, подполковник и войсковой старшина, обер- офицеры (младшие офицеры) — есаул, сотник, хорунжий.

нижние чины — вахмистр, урядник, приказный и казак (рядовой).

В дальнейшем эта система чинов (воинских должностей — званий) в казачьих войсках больше изменений не терпела. В 1880 году вводится чин подхорунжего.

В 1884 году чин подполковника заменяется чином войскового старшины, который раньше соответствовал армейскому майору, и введен чин подъесаула, равный штаб-ротмистру в армейской кавалерии.

В Российской Империи лица из казачьего сословия, исполняющие во время службы обязанности соответствующих казачьих офицеров, но не имеющие права на производство в воинское звание, именовались «зауряд-хорунжий», «зауряд-сотник», «зауряд-есаул». Например, чин «зауряд-хорунжего» давался вахмистрам и урядникам за боевые отличия. На погонах хорунжего они имели «на верху» погона, поперек его, нашивки того звания, из которого они были произведены в офицерский чин. От кадровых казачьих офицеров зауряд-офицеров также отличали и некоторые детали обмундирования - отсутствие офицерских темляков, офицерского галуна на портупеях и пр.

Современные Казачьи чины в России

Низшие чиныКазак, Приказный, Младший урядник, Урядник, Старший урядник.

Младшие чиныМладший вахмистр, Вахмистр, Старший вахмистр.

Старшие чиныПодхорунжий, Хорунжий, Сотник, Подъесаул.

Главные чиныЕсаул, Войсковой старшина, Казачий полковник.

Высшие чиныКазачий генерал

| Полное звание | Соответствие в ВС России | Соответствие в царской армии |

| казак | рядовой | рядовой |

| приказный | ефрейтор | |

| урядник | = | Унтер-офицер |

| вахмистр | старшина | Фельдфебель, вахмистр |

| подхорунжий | Младший лейтенант | |

| хорунжий | лейтенант | корнет |

| сотник | Старший лейтенант | поручик |

| подъесаул | капитан | Штабс-капитан, штабс-ротмистр |

| есаул | майор | Капитан, ротмистр |

| Войсковой старшина | подполковник | подполковник |

| Казачий полковник | полковник | полковник |

| казачий генерал | Генерал | генерал |

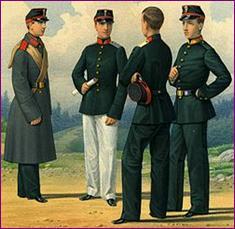

Казацкие начальники начала XVIII века. Старшина Войска Донского. Начало XVIII столетия.

Старшина Войска Донского. Конец XVIII столетия. Старшина Войска Донского, 1821 год

Обер-офицер, урядник и казак 1-го Пешего Казак Донского Войска и Обер – офицер

Казачьего полка Тульского ополчения. Донской Конно- Артиллерийской №2 батареи

1812 год 1862 г

Урядник и Генерал Донского Войска. 1862 г. Донские Казачьи полки и артиллерия. 1867 г.

СКО «Клявлинское»

Вопросы к теме:

1. Что такое казачий чин?

2. Как исторически присваивались звания?

3. Перечислите все современные Казачьи чины в России?

Тема 7. Возрождение казачества

Не смотря, на все трудности, с которыми столкнулось казачество в годы советской власти, сломить гордый казачий дух и вытравить, складывавшиеся веками традиционные казачьи ценности из сознания населения было невозможно. Верное служение своему Отечеству, верность долгу и человеческим ценностям всегда отличало казаков. Именно этим и можно объяснить процессы возрождения казачества, начавшиеся в результате демократизации общества в последние годы советской власти. Кроме того, традиционная корпоративная спаянность казачьей общины в условиях усилившегося роста национализма на Северном Кавказе, особенно в республиках, зачастую представляла для местного славянского населения последнюю надежду на сохранение своего статуса.

Ни Гражданская война, и последовавшее затем «расказачивание», ни коллективизация, ни потеря кавалерии своего военного значения не могли сломить казачий дух, и заслуга в этом казачьей интеллигенции, которая способствовала сохранению исторической памяти казачества, его традиций и ценностей.

Не малую роль в этом сыграл М.А.Шолохов знаменитые произведения которого «Донские рассказы», «Тихий Дон» и «Поднятая целина» вышли в свет в 20-е - 30-е годы, неоднократно переиздавались и экранизированы в 50-е - 60-е годы.

Ещё в тридцатые годы М.А.Шолохов неоднократно обращался к руководству СССР, и лично к Сталину, с просьбами и ходатайствами в отношении казачьей жизни, и в послевоенный период этот замечательный писатель оставался глашатаем казачьей жизни, вокруг которого формировалось общественное мнение в отношении героического прошлого культурной самобытности казачества.

С 1989 г. в Советском Союзе стали предприниматься попытки возрождения казачества. В частности, органы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации уделяют внимание реабилитации репрессированного российского казачества, подвергшегося массовому террору, в ходе которого репрессии проводились в форме расказачивания. Хотя надо признать, что принятые меры явно недостаточны.

Реабилитация казачества началась в 1989 г. Так было подтверждено право казачества, как и других репрессированных народов на реабилитацию. В дальнейшем 16 июля 1992 г. Верховный Совет Российской Федерации издает Постановление «О реабилитации казачества». Этот законодательный акт отменил «как незаконные все акты в отношении казачества, принятые начиная с 1918 г. в части, касающейся применения к нему репрессивных мер». Ранее, 15 июня 1992 г. издается Указ Президента РФ «О мерах по реализации закона российской федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», постановивший «осудить проводившуюся партийно-государственную политику репрессий, произвола и беззакония в с ношении казачества и его отдельных представителей в целях его реабилитации как исторически сложившейся культурно-этнической общности людей». Итак, процесс восстановления справедливости сдвинулся с мёртвой точки.

Большое значение в деле реабилитации и восстановления прежней роли казачества имело. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1994 г, в которой оговаривалась концепция отношения государства к казачеству. В ней было сказано: «Возрождение традиционной для России государственной службы казачества является одним из элементов обновления новой российской государственности, укрепления её безопасности».

Но этими постановления процесс возрождения казачества России не был завершён. Так в январе 1995 г. было создано Главное управление казачьих войск при Президенте Российской Федерации, которое в 1998 г.было преобразовано в Управление Президента Российской Федерации по вопросам казачества. Кроме того, активно обсуждались вопросы государственного реестра. В 1996—1998 гг. в государственный реестр были внесены 10 войсковых, 3 окружных, 4 отдельных казачьих общества, в том числе: Волжское, Сибирское, Иркутское, Забайкальское, Терское, Уссурийское, Енисейское, Оренбургское, Кубанское войсковые казачьи общества, а также казачье общество «Всевеликое войско Донское».

Для более успешного выполнения задач по взаимодействию с казачеством была введена должность Советника Президента РФ по делам казачества. Вопросами казачества с 25 февраля 2003 г. по 7 мая 2008 г. в качестве Советника Президента руководил Герой Российской Федерации генерал-полковник Трошев Геннадий Николаевич.

В настоящий момент на Северном Кавказе казаки активно содействуют решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения и учитывая исторические и местные традиции.

Исторически казачество является неотъемлемой частью Российского государства, стоя на страже его интересов. В настоящий момент определяются следующие виды государственной службы казачестве: служба в Вооруженных Силах Российской Федерации; служба по охране государственной границы; таможенная служба; служба в оперативных частях Внутренних войск МВД России; служба по охране общественного порядка; охранная служба по сопровождению грузов и объектов государственного и важного народно - хозяйственного значения; егерская и иная природоохранная служба. Как видно, перечисленные виды службы являются важнейшими для существования государства, и кто как не казаки способны наиболее успешно справиться с поставленными задачами, ведь многие из означенных функций можно вполне назвать «исторически» казачьими.

В 2005 г. вышел закон «О государственной службе российского казачества».

Согласно данному законодательному акту российское казачество несло службу в Вооруженных Силах, воинских формированиях, внутренних войск, органах правопорядка. Соединениям и воинским частям вооруженных сил Российской Федерации, где несут службу казачьи формирования, будут присвоены традиционные казачьи наименования.

На настоящий момент в Российской Федерации официально образованы казачьи общества:

1. Волжское войсковое казачье общество.

2. Сибирское войсковое казачье общество.

3. Забайкальское войсковое казачье общество.

4. Терское войсковое казачье общество.

5. Уссурийское войсковое казачье общество.

6. Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское».

7. Енисейское войсковое казачье общество.

8. Оренбургское войсковое казачье общество.

9. Кубанское войсковое казачье общество.

10. Иркутское войсковое казачье общество.

11. Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско».

Уставы этих обществ в обязательном порядке официально утверждались президентом Российской Федерации.

Вопросы к теме:

1. Что, по вашему мнению, послужило причинами возрождения казачества? Какие положительные стороны казачьей истории привлекали людей?

2. В каких законодательных документах отражается процесс возрождения казачества?

3. Какие функции выполняет казачество на настоящем этапе? Чем, по вашему мнению, казаки ещё могут послужить Отечеству?

История кадетства в России

«Я вам завещаю одно:

Храните святые заветы,

На Русь принесите всё то,

Чем русские жили кадеты».

Генерал-лейтенант В.В. Римский-Корсаков,

директор корпуса-лицея Императора Николая II.

Слово кадет (фр. – младший, несовершеннолетний) – так назывались в дореволюционной Франции молодые дворяне, определявшиеся на военную службу, малолетние дети знатных фамилий до производства их в 1-й офицерский чин. Французские «кадеты», собранные в специальные школы, и стали провозвестниками будущих кадетских корпусов в Пруссии и России.

История кадетских корпусов в России берёт начало 27 января 1701 года, когда император Петр Великий подписал указ об организации в Москве «Школы математических и навигацких наук». Пётр понимал, что Россия крайне нуждается в хорошо и всесторонне образованных людях, а также в постоянном войске с грамотным командным составом. Сюда принимались дети всех сословий за исключением крепостных.

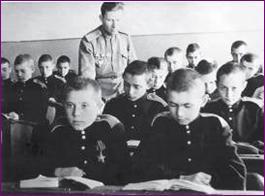

В России термин «кадет» стал применяться по отношению к воспитанникам детских учебных учреждений во время правления императрицы Анны Иоанновны. 29 июля 1731 года ею, по предложению известного военного и государственного деятеля Павла Ягужинского и президента Военной коллегии Б.-Х. Миниха, был подписан именной указ об учреждении в Петербурге корпуса кадетов, открытие которого состоялось 17 февраля 1732 года. В него принимались дети из дворянских семей от 13 до 18 лет. У корпуса было двойное назначение: готовить как военнослужащих, так и гражданских чиновников. За два века своего существования Кадетские Корпуса стали элитными учебными заведениями России.

.

Воспитанников кадетских корпусов отличало прекрасное физическое здоровье, высокая общая культура, нравственная чистоплотность. Являясь цветом нации, они составили славу и гордость русского народа, дали не только России, но и всему миру выдающихся полководцев, государственных деятелей, ярких представителей науки и культуры. Кадетами были фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Беллинсгаузен и Ушаков, Крузенштерн, Нахимов, Лазарев, дипломат и поэт Тютчев, композиторы Римский-Корсаков, Рахманинов, писатели Достоевский, Куприн, Даль и многие другие.![]()

Кадеты обучались строевой подготовке, участвовали в парадах, учились нести караульную службу. Среди заповеди кадетов высоко ставилось чувство товарищества и братства, стремление не завидовать, а помогать, охранять младшего, благородство, выдержка, способность терпеть лишения. Особое внимание уделялось развитию «чувства гражданской честности, воли, постоянства в труде и патриотизма». Требование к форме одежды, контроль за поведением и осанкой кадетов на переменах и учебных занятиях формировали манеру поведения, привычку следить за собой.

В 1918 году в связи с ликвидацией императорской армии кадетские корпуса, которых к тому времени было 40, были закрыты. Во время Великой Отечественной войны в 1943-1945 годах в России появились первые суворовские и нахимовские училища, прообразом которых послужили кадетские корпуса.

.

В![]() России термин «кадет» стал применяться по отношении воспитанникам детских учебных учреждений во время правления императрицы Анны Иоанновны. 29 июля 1731 года ею, по предложению известного военного и государственного деятеля Павла Ягужинского и президента Военной коллегии Б.-Х. Миниха, был подписан именной указ об учреждении в Петербурге корпуса кадетов, открытие которого состоялось 17 февраля 1732 года. В него принимались дети из дворянских семей от 13 до 18 лет. У корпуса было двойное назначение: готовить как военнослужащих, так и гражданских чиновников. За два века своего существования Кадетские корпуса стали элитными учебными заведениями России.

России термин «кадет» стал применяться по отношении воспитанникам детских учебных учреждений во время правления императрицы Анны Иоанновны. 29 июля 1731 года ею, по предложению известного военного и государственного деятеля Павла Ягужинского и президента Военной коллегии Б.-Х. Миниха, был подписан именной указ об учреждении в Петербурге корпуса кадетов, открытие которого состоялось 17 февраля 1732 года. В него принимались дети из дворянских семей от 13 до 18 лет. У корпуса было двойное назначение: готовить как военнослужащих, так и гражданских чиновников. За два века своего существования Кадетские корпуса стали элитными учебными заведениями России.