Способы формирования метаумений

Содержание

Несколько слов о метаумениях.

Способы формирования метаумений:

а) Необходимость учёта стадий развития мышления, возрастных особенностей учащихся

б) Учимся думать, развивая психологические качества мышления

в) Виды способов формирования метаумений:

1) шаблонный (памятки), творческий, шаблонно-творческий

2) Упражнения упражнениям рознь

3) Риторика как метанаука и способ формирования метаумений

Заключение

"Мозг, хорошо устроенный, стоит больше,

чем мозг, хорошо наполненный".

(М. Монтень)

Несколько слов о метаумениях

Для того, чтобы говорить о способах формирования метаумений, надо разобраться с вопросом, а что такое метаумения. Это универсальные умения, необходимые ученику, да и любому человеку, которые он сможет проявить в любом предмете, на любой ступени обучения, в любом виде деятельности, умея перестраиваться под требования времени и условий.

Обратимся к сравнению уже известных нам общеучебных умений с метаумениями.

Четкую границу между узкопредметными и общеучебными умениями и навыками провести довольно трудно. Вместе с тем, все учебные умения и навыки, формируемые в каком-то учебном предмете, можно разделить на две категории:

1) Общие, которые формируются у учащихся не только при изучении данного предмета, но и в процессе обучения многим другим предметам, и имеющие применение во многих учебных предметах и в повседневной жизненной практике, например, навыки письма и чтения, работы с книгой и т.д.;

2) Специфические (узкопредметные), которые формируются у учащихся только лишь в процессе обучения данному учебному предмету и имеют применение главным образом в этом предмете и отчасти в смежных предметах, например, определение общего сопротивления цепи проводников в физике, или вычисление валентности сложного химического вещества и т.д.

Со временем в литературе появились определения общеучебных умений, разделенных на группы:

Учебно-организационные (управленческие) умения:

-Нацелить себя на выполнение поставленной задачи.

-Планировать свою текущую работу.

-Организовать свое рабочее место.

-Осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности.

-Вести познавательную деятельность в коллективе (объяснять, оказывать помощь, принять помощь и т.д.).

-Личностное самосовершенствование.

Учебно-информационные умения:

-Работать с устным и письменным текстом.

-Составлять план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, цитаты, доклад.

-Составлять на основании текста таблицы, схемы, графики.

-Пользоваться словарями, энциклопедиями, справочниками, оглавлениями, комментариями.

-Пользоваться печатными и техническими средствами массовой информации (телевиденье, видео-, аудиозаписи компьютерная техника).

-Пользоваться компьютерным источником информации.

Учебно-логические (интеллектуальные) умения:

-Пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка).Умение читать в заданном темпе.

-Диалектически анализировать учебный или другой материал.

-Умение читать в заданном темпе.

-Умение чисто и скоро писать.

-Сравнивать объекты, факты, явления.

-Классифицировать материал.

-Обобщать, делать резюме.

-Абстрагировать.

-Выделять главное, существенное.

-Синтезировать материал.

-Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии.

-Выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать взаимосвязь, взаимозависимость между ними.

Учебно-коммуникативные умения:

-Умение слушать и слышать.

-Литературным и специальным языком выражать свои мысли.

-Умение работать в группе.

-Задавать уточняющие вопросы.

-Умение слушать и одновременно записывать учебный материал.

-Читать текст и слушать инструктаж педагога о работе над текстом.

-Выступать перед аудиторией.

-Составлять план выступления.

-Вести полемику, участвовать в дискуссии.

-Высказать тезисы.

-Аргументировать, доказывать.

Постараемся проследить взаимосвязь метазнаний, уже известных общеучебных умений и метаумений в таблице:

| Метазнания (Система контроля за собственными знаниями) |

| Произвольный интеллектуальный контроль (способность планировать и оценивать свою деятельность и ее результат) | Метакогнитивная осведомленность ( знание своих интеллектуальных возможностей, “что я могу”) | Открытая познавательная активность (способность анализировать и синтезировать информацию в условиях общения с другими людьми) |

| Общеучебные умения |

| Учебно-организационные (управленческие) умения | Учебно-информационные умения | Учебно-логические (интеллектуальные) умения | Учебно-коммуникативные умения |

| Метаумения |

| Умение думать (умение делать выводы, рефлексировать процесс и результат, уметь решать ключевые задачи и т.д.) | Читать и понимать прочитанное | Грамотно формулировать мысли в устной и письменной речи | Умение общаться в коллективе, т.е. коммуникативные умения |

Если же говорить о метаумениях, то скорее всего надо выделить:

умение думать;

читать и понимать прочитанное;

грамотно формулировать свои мысли в устной и письменной речи;

умение общаться в коллективе.

Говоря об умении думать, надо сказать о развитии психологических качеств личности, таких как умение анализировать, синтезировать и т.д.

Можно заметить, что общеучебные умения и метаумения очень похожи и перекликаются с метазнаниями, но стоит отметить, если мы остановимся на формировании главных метаумений, то увидим, что их гораздо меньше, но они суть всего вышесказанного.

Формируя способность думать, читать и изучая риторику, мы тем самым решаем задачи, связанные с формированием общеучебных навыков, и интеллектуальных, и коммуникативных, а также приобретаем метазнания как систему.

Необходимость учёта стадий развития мышления, возрастных особенностей учащихся.

Ускорение научно-технического процесса будет зависеть от количества и качества развитых, творческих личностей, от их способностей развивать науку, производство, технику. И перед государством и перед школой возникает задача – вырастить инициативного, думающего гражданина, который проявит творчество в своем труде, будет добиваться совершенствования результатов своего труда. Но ведь не все люди могут быть талантливыми и одаренными... Однако замечено, что если дети начинают рано ходить, говорить, то и проблем в школьном возрасте у них гораздо меньше, они с легкостью осваивают программу. Известно, что к 7 годам мозг ребенка развивается и составляет уже 90% (по массе). Но количественный рост мало зависит от характера деятельности ребенка. Качественные же различия, а отсюда и разница в продуктивности умственного развития развитых и отставших в развитии детей бывает огромной. Добавим еще, что развивая творческие способности у детей, мы способствуем и общему развитию каждого ребенка и находим таланты в более раннем возрасте.

Получается, что если вовремя заниматься развитием ребенка, то можно добиться очень положительных результатов. Как вывод напрашивается, что необходимо заниматься воспитанием и обучением родителей и будущих родителей. Нужны школы родителей.

Научиться 3-4-летнему малышу гораздо проще, чем 6-7-летнему. Важен процесс обучения с игрой, а не под давлением взрослых. К.И. Чуковский в своей книге “От двух до пяти” подметил, что каждый ребенок гениальный лингвист, если ребенок слышит правильную речь, если у него вызывают потребность в речевом общении и развитии. Вы заметили, как мы теперь общаемся? Ах, уж эти сотовые телефоны, SMS, сокращение слов, использование зарубежной лексики, новые правила русского словаря! А лексика, что мы слышим с экранов телевизоров. Где та культура правильной речи? Исчезли и радиопередачи о русском языке. Да, краткость - сестра таланта, но задумайтесь...

Для раннего успешного развития способностей ребенка необходимо выполнение ряда условий: начинать как можно раньше, возможно еще до рождения; создавать условия для опережающего развития речи, создать условия и отношения для стимулирования его творческой деятельности.

Интенсивная умственная деятельность позволяет в короткий срок добиться результатов, не боясь переутомления и перенапряжения , но ребенку необходимо предоставить свободу в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов работы. Желание ребенка, интерес, эмоциональный подъем будут служить гарантией того, что даже большое напряжение ума ребенку пойдет на пользу. Дайте только ребенку время подумать, сообразить.

Изучение познавательной деятельности детей показывает, что к концу начальной школы, к 8-9 годам, читая или наблюдая за различными предметами и явлениями из жизни, учащиеся начинают формулировать поисковые вопросы, на которые сами же пытаются найти ответ. К 11-12 годам практически все дети стараются понять и осмыслить причино-следственые связи и законы появления различных явлений. А к 12-14 годам начинает формироваться эврестическое мышление. Подростки совсем по-другому исследуют проблемную ситуацию. Наша задача правильно воспользоваться возрастными способностями школьников для успешного формирования метаумений.

Как учили первых русских князей, царевичей? Они часами занимались с наставниками в библиотеках, изучали риторику, искусство слова. И к вопросу о способах обучения. В начале XX века детей учили иностранному языку гувернеры и учителя, специально приглашенные из-за границы. Здесь возникает недоумение: зачем же специально выписывать учителей из дальних стран, когда, вполне, можно было бы позаимствовать такого же специалиста в семье, где ребенок уже вырос и овладел иностранным языком? Этому можно найти объяснение: в первую очередь потому, что ребенок сам должен был учить учителя-иностранца русскому языку. Именно в этом случае он чувствовал себя источником обучения. Именно так, в процессе взаимообучения, он мог эффективно овладеть особенностями иностранного языка. Это и был по сути, коммуникативный способ обучения, который “открыли” еще в конце XX века. Итак, младшего школьника хлебом не корми - дай поучить других.

Постановка младшего школьника в позицию учителя позволит создать условия для развития у них теоретической позиции: ведь обучая другого, ребенок должен будет выделить способ выполнения той или иной деятельности и структуировать ее, найти адекватные способы передачи своим ученикам.

Наконец, такая организация обучения позволит избежать домашних заданий в том виде, как они существуют сейчас. Когда ребенок обучает другого тому, чему он научился на занятии, он вольно или невольно не просто повторят изученное, но осмысливает и запоминает его, рефлексирует собственное понимание.

Вместо итога вышесказанному можно сказать, что школьный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в школьном возрасте.

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. Такими условиями являются:

1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей.

2. Создание обстановки, опережающей развитие ребенка.

3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка " своих возможностей.

4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании дел, продолжительности занятий одни делом и т.д.

5. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.

6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к творчеству.

Учимся думать, развивая психологические качества мышления

“Знания можно забыть,

а умение мыслить

навсегда остается с человеком”

Уже давно ученые пытались разгадать загадку творчества. Первыми объектами изучения были люди науки и искусства. Большинство авторов великих изобретений выделяли две стадии творческого процесса: первая стадия – длительные размышления над изучаемыми фактами и явлениями; вторая стадия – короткое озарение и интуитивно принятые решения. Изобретатель Томас Эдисон так определял процесс творчества: “Изобретение – это 99% пота и 1% вдохновения”.

Со второй половины XX века стали экспериментально изучаться процессы творчества детей и подростков. Разрабатывались первые учебные программы для формирования творческих способностей. В это время были выявлены психологические составляющие творческой деятельности:

гибкость ума;

систематичность и последовательность мышления;

диалектичность;

ассоциативность;

готовность к риску и ответственность за принятое решение.

Гибкость ума включает способность к выделению существенных признаков из множества случайных и способность быстро перестраиваться с одной идеи на другую. Люди с гибким умом обычно предлагают сразу много вариантов решений, комбинируя и варьируя отдельные элементы проблемной ситуации.

Систематичность и последовательность позволяют людям управлять процессом творчества. Без них гибкость может превратиться в “скачку идей”, когда решение до конца не продумывается. Благодаря систематичности все идеи сводятся в определенную систему и последовательно анализируются.

Системность - это способность видеть предмет или явление как целостную систему, воспринимать любой предмет, любую проблему всесторонне, во всём многообразии связей; способность видеть единство взаимосвязей в явлениях и законах развития.

Системное мышление позволяет видеть огромное количество свойств предметов, улавливать взаимосвязи на уровне частей системы и взаимосвязи с другими системами. Системное мышление познает закономерности при развитии системы от прошлого к настоящему и применяет это по отношению к будущему.

Системность мышления развивается корректным анализом систем и специальными упражнениями. Педагогические задачи по развитию системности мышления:

1. Формирование умения рассматривать любой предмет или явление как систему развивающеюся во времени;

2. Развитие умения определять функции предметов с учетом того, что любой предмет многофункционален.

Зачастую открытия рождаются при соединении, казалось бы, несоединимого. Эту способность назвали диалектичностью мышления. Диалектически мыслящий человек может четко сформулировать противоречие и найти способ его разрешения.

Диалектичность является необходимым качеством талантливого мышления. Психологи провели ряд исследований и, установили, что механизм диалектического мышления функционирует в народном и научном творчестве. В частности анализ трудов Выгодского показал, что выдающийся русский психолог постоянно использовал этот механизм в своих исследованиях.

Педагогическими задачами по формированию диалектичности мышления являются:

1. Развитие умения выявлять противоречия в любом предмете и явлении;

2. Выработка умения четко формулировать выявленные противоречия;

3. Формирование умения разрешать противоречия.

Ассоциативность - это способность видеть связь и сходные черты в предметах и явлениях, на первый взгляд не сопоставимых. Благодаря развитию ассоциативности мышление становится гибким и оригинальным.

Кроме того, большое количество ассоциативных связей позволяет быстро извлекать нужную информацию из памяти. Ассоциативность очень легко приобретается даже дошкольниками в ролевой игре. Так же существуют специальные игры, способствующие развитию этого качества.

Часто открытия рождаются при соединении казалось бы несоединимого. Например, долгое время казались невозможными полёты на летательных аппаратах, которые тяжелее воздуха. Сформулировать противоречия и найти способ его разрешения позволяет диалектичность мышления.

Универсальные творческие способности - это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. В основе креативных способностей человека лежат процессы мышления и воображения. Поэтому основными направлениями развития творческих способностей в школьном возрасте можно считать:

Развитие продуктивного творческого воображения, которое характеризуется такими качествами как богатство продуцируемых образов.

Развитие качеств мышления, которые формируют креативность; такими качествами являются ассоциативность, диалектичность и системность мышления.

Не эти ли качества мышления считать основными для формирования метаумений: делать выводы самому по необходимости поиска новых способов решения; относить задачи к определенному типу; узнавать задачи одного типа, но отличающиеся формулировками...

Виды способов формирования метаумений:

шаблонный (памятки), творческий, шаблоннотворческий

Размышляя над способами развития метаумений, все же решила оценить способы уже известные в педагогике для формирования общеучебных умений. Таковыми оказались памятки: как написать сочинение, как оформить реферат и др., а также учебное сотрудничество учителя с учеником и учеников дуг с другом. Но что же такое памятка? План действий. Прочитал, выполнил по порядку и всё. А где гибкость ума, диалектичность мышления? Конечно, не все памятки похожи на легкоиспользуемый шаблон. Однако хотелось бы обратить внимание, что научить работать по памятке можно даже дошкольника, не умеющего читать, если предложить ему памятку в схеме или рисунке. Посмотрел и выполнил по порядку. Сколько же надо таких памяток, схем?! Для каждого вида деятельности? Нельзя ли создать универсальную(ые) памятку(и)?

Широко используются памятки на уроках технологии, окружающего мира, литературного чтения, русского языка и др. предметах. Например:

Памятка “Как выучить стихотворение”

Раздели стихотворения на четверостишья или смысловые отрывки.

Выучи первый отрывок.

Выучи второй отрывок.

Повтори первый и второй отрывки вместе.

Выучи третий отрывок.

Расскажи наизусть все стихотворение.

Повтори стихотворение перед сном.

Утром прочитай стих по учебнику, а потом расскажи вслух.

Памятка “Как правильно написать безударное окончание глагола”

1. Определить время, лицо и число глагола.

2. Назвать неопределенную форму и по суффиксу определить спряжение.

3. По спряжению определить окончание глагола.

Только ли для учеников нужны памятки? Учителю также помогают памятки в организации учебного процесса. Вот одна из них:

| Уровни мыслительных операций | Ключевые слова и фразы |

| Познание | Перечислите, расскажите, сформулируйте, опишите, назовите, соотнесите, установите,... |

| Понимание | Расскажите своими словами; опишите, что вы чувствуете, объясните смысл, покажите взаимосвязь... |

| Применение | Воспользуйтесь этим, чтобы решить; продемонстрируйте, объясните,... |

| Анализ | Сравните; разложите на части; что произойдет, если...; объясните причины; расставьте по порядку; классифицируйте,... |

| Синтез | Создайте; разработайте новый вид продукта; придумайте другой вариант; есть ли другая причина; представьте, что было бы, если изменить условия... |

| Оценка | Установите нормы; какой вариант предпочтен и почему; выскажите и обоснуйте свое мнение; попробуйте усовершенствовать свой продукт; представьте, что вы критики,... |

Если постоянно следовать памяткам, не возникнет ли ситуация, когда без памятки никуда? Знания можно забыть, а умение мыслить навсегда остается с человеком. Напрашивается вывод, что возможно и необходимо учить творческому мышлению, без шаблона.

Особое место среди учебных предметов занимает литература и музыка. К. Паустовский “Корзина с еловыми шишками” - литературное произведение просто удивительное, здесь литература и музыка звучат в унисон. Его нетрудно поделить на части и пересказать, но стоит ли? Оно вызывает массу эмоций у детей, желание высказаться. “Видеть” мотивы поступков героев, чувствовать и понимать произведение это не просто прочитать. Как хорошо, что дети сами порой дают нам уроки методики.

Читать, обсуждать, понимать, радоваться и огорчаться вместе с книгой, с ее героями невозможно по памятке. Чувства и эмоции трудно разложить по порядку. Дети живут сегодняшними эмоциями и чувствами. Они воспринимают мир таким, каким его видят, постигают жизнь не только через увиденное, но и через чувства, с которыми услышали и прочитали произведение.

Наша задача научить не только читать, но и понимать. Это только кажется сложно. Дети лучше взрослых разбираются в психологии. Им не надо искать сложных определений для выражения чувств, они проще и правильнее оценивают поступки, несмотря на небольшой жизненный опыт.

Большую помощь учителю окажет драматургия, школьный театр. Процесс творчества и сотворчества настолько увлекает ребят, что они готовы любое произведение играть в театре. Играть роль невозвожно не прочувствовав произведение, не разобравшись в подтексте. У актеров всегда есть зрители – они критики. В спорах, в сотворчестве при подготовке спектаклей рождается личность, коллектив.

Говоря о музыке, изобразительном искусстве, литературе надо отметить особо творческий подход в организации обучения.

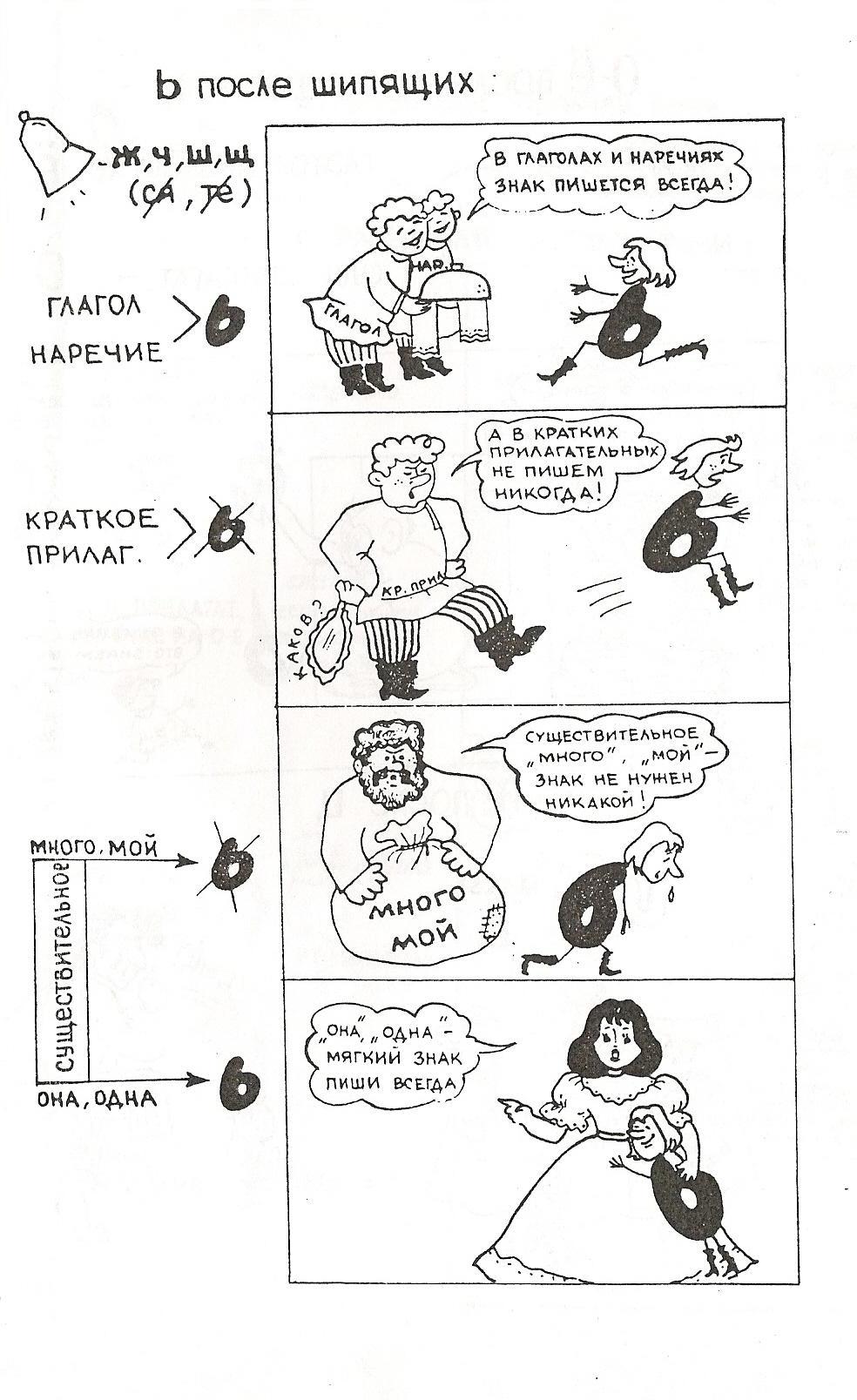

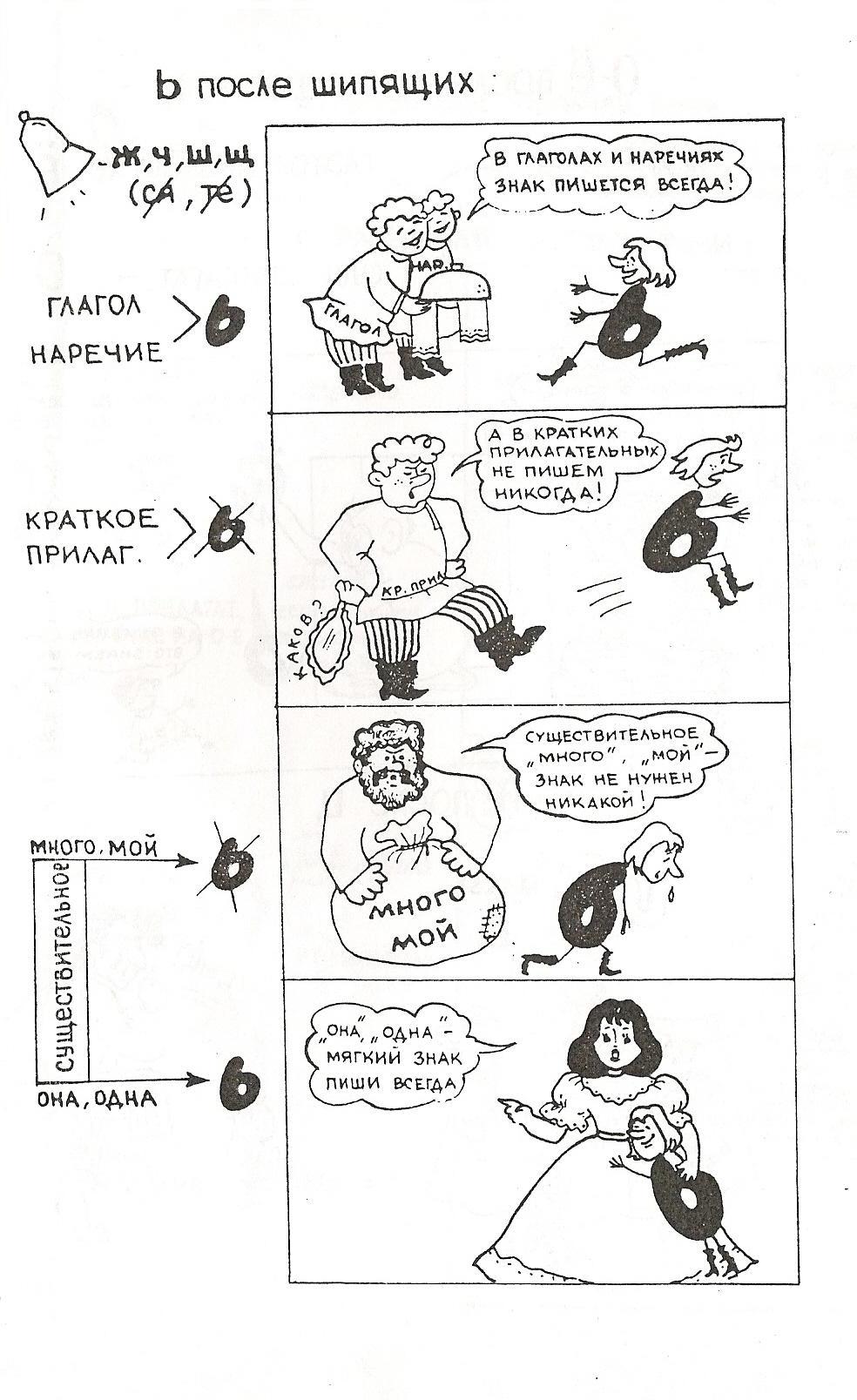

Шаблонно-творческий способ можно продемонстрировать “Сборником таблиц для изучения русского языка экспресс-метододом” (Сост. Т.Я. Фролова, оформитель Т.А. Лигоцкая). Вот пример памятки “Правописание ь после шипящих”:

У каждого учителя есть свои педагогические наработки, которые уже апробированы и проверены временем. Наверняка он использовал и памятки, и старался, учитывая психологические особенности возраста детей, предподнести их в нестандартном виде для более легкого и успешного обучения детей. Я назвала этот способ шаблонно-творческим, так как наряду с алгоритмами и памятками на уроках используются и упражнения творческого характера.

Упражнения упражнениям рознь

Для формирования умения думать необходимо упражняться и развивать те качества мышления, о которых мы говорили выше. Умению анализировать, обобщать и т.д.тоже надо учиться.

Остановимся, например, на сравнении. Без сравнения ребенок не может приобрести систематическизх знаний. Но и сравнению тоже надо учить и систематически. Используют для этого прием подражания, работа по образцу, пооперационные указания и др. Наиболее эффективным оказался метод алгоритмических предписаний, т.е. перечень тех действий, которые ученик должен выполнить , желая сравнить два предмета (в результате такого метода 97% учеников овладевают умением правильного и быстрого сравнения):

Рассмотри оба примера и скажи все, что ты о них знаешь (действие, компоненты);

Скажи, чем примеры похожи. Сходное подчеркни одной чертой.

Скажи, чем примеры отличаются. Разное подчеркни двумя чертами.

Подумай и скажи, чем похожи и чем отличаются примеры: (5+4), 5-4, 48-(12+2), 48-(12+4) и т.д.

Подобное обучение позволяет применять сравнение и на других уроках, при изучении частей речи, при изучении признаков времен года и т.д. Кроме того, детям становится доступным сравнение по представлению, т. е. мысленное сравнение, где используются и этапы приведенной выше памятки и анализ, и синтез материала, и отбор существенных признаков.

Возможно это и есть та самая, одна из нескольких, метапамятка.

Выше приводился пример памятки по русскому языку, для определения безударного окончания глагола. Если спросить любого взрослого человека, вспомнить эту памятку, то не каждый ее вспомнит, и ни каждый правильно определит лицо, спряжение глагола. Да зачем сапожнику или швее это знать, ведь главное грамотно написать. А если учесть, сколько разных правил и памяток за всю школьную жизнь пришлось учить.

А можно и так, усвоить простой способ грамотного письма:

1. Ставлю во множественное число 3-его лица (они пишут)

2. Если -ут, -ют то -е- (Девочка пишет письмо.)

Если -ат, -ят то -и-

В последнее время появилось большое количество методических разработок занятий по развитию качеств мышления. В частности, в нашей стране Общественной лабораторией методики изобретательства был разработан специальный курс "Развитие Творческого Воображения" (РТВ). В его основе лежит ТРИЗ, АРИЗ и теория развития технических систем Г.С. Альтшуллера. Этот курс уже апробирован в различных творческих студиях и школах, где он доказал свою эффективность. РТВ развивает не только творческое воображение, но и творческое мышление детей. Кроме того, можно предложить методику развития детского воображения О.М. Дьяченко и Н.Е. Вераксы, а также специальные игровые тренинги воображения, разработанные психологом Е.В. Заикой.

В помощь учителю есть книга Зака А.З. “Развитие интеллектуальных способностей у детей”, где предложен систематический курс по развитию основных интеллектуальных способностей.

Если нет возможности ввести дополнительные занятия, то можно использовать элементы курсов для развития творческого потенциала детей. Кроме того, для развития воображения и творческих способностей существуют специальные игры, в которые можно играть с детьми в свободное от занятий время. Интересные развивающие игры разработаны Б.Н. Никитиным, О. М. Дьяченко и Н.Е. Вераксой.

В книге “Учимся думать” И.Н. Агафонова предлагает свою методику, которая позволит формировать у ребенка интеллектуальные умения и мотивацию достижения успеха, необходимые в учебе и жизни.

Результаты диагностирования также показывают, что у многих детей надо развивать такую творческую способность как надситуативно-преобразовательный характер творческих решений. Для развития этой способности перед детьми необходимо ставить различные проблемные ситуации, решая которые, они должны не просто выбрать оптимальную из предложенных альтернатив, а на основе преобразования исходных средств создать свою альтернативу. Взрослые должны всячески поощрять творческий подход детей к решению любой проблемы. Развитие рассматриваемой способности тесно связано с формированием диалектичности мышления. Поэтому игры и упражнения на формирование диалектичности мышления могут быть использованы для развития разбираемой способности.

Возможно использование и некоторых приемов:

Прием образного сравнения (аналогии) когда какой-то сложный процесс или явление сравнивается с более простым и понятным. Этот прием использутся при составлении загадок, поговорок.

Метод мозгового штурма. Это метод коллетивного решения проблемы, когда поиск идей идет в обстановке, когда критика запрещена, а каждая идея, даже нелепая поощряется. Благодаря мозговому штурму появляются нередко новые и оригинальные решения проблемных ситуаций.

Риторика как метанаука

Интерес к риторике совсем не случаен. Кроме чисто теоретических достоинств риторика как филологическая учебная дисциплина имеет немалые возможности и перспективы включения в учебный процесс в вузах, школах по одной очень основательной причине.

Риторика: как интегральная область охватывает проблематику эффективности речи; как дисциплина описывает процесс, идущий от коммуникативного замысла к поискам аргументации, к собственно сообщению и далее к интеграции формы и содержания. “Риторика проявляет удивительную способность заполнить бреши, которые создала всё углубляющаяся специализация наук”.

Традиционная риторика дает нам образцы словесной формы обобщения действительности и содержит пять важнейших составных частей:

инвенция (изобретение речи);

диспозиция (организация и расположение речевого материала);

элокуция (стилистическое оформление речи, ее выражение);

память;

произнесение.

Риторика учила и учит как осуществлять речевую коммуникацию, как правильно и выразительно пользоваться речевой активностью в личной жизни и общественной деятельности, как выступать перед аудиторией.

В последнее десятилетие появилось много самых различных научных и учебных изданий по этой дисциплине: “Основы риторики” А.А. Волкова, “Риторика” В.И. Аннушкина, “Детская риторика” и “Школьная риторика” под ред. Т.А. Ладыженской.

Как учебная и научная дисциплина риторика существует более 2500 лет Сейчас риторика выросла в целостную и богатейшую культуру слова, оформилась в в особую обобщающую дисциплину – философию жизни и общения, в риторику сегоднешнего дня.

Изучение риторики, а также связанных с ней наук (культуры речи, стилистики, лингвистики текста, психолингвистики, теории литературы, логики, этики, эстетики и др.) применение их законов в устной и письменной речи – важная задача автора (оратора), обеспечивающая необходимый уровень речевого мастерства, слагаемыми которого являются логическая культура, культура общения, техника речи.

Обращаясь к риторике, мы сможем не только научиться и научить логически и грамотно выстраивать речь, мы будем учиться думать.

Риторика – универсальная наука – она позволяет развивать самостоятельность от мотивации, целеполагания и планирования до творческого начала и рефлексирования собственного труда (мысли и действий).

От того, на сколько мы готовы выразить свои мысли перед аудиторией или отдельным собеседником, зависит понимание того, что мы хотим им донести. Более же высокое умение – умение пользоваться писменной речью, покажет насколько мы готовы выразить свои мысли на бумаге и поймет ли нас читатель.

Заключение

“Действующая модель обучения будучи успешной при подготовке специалистов, весьма эффективно лишает человека природной мыслительной универсальности. Аналитические способности усиливаются, синтетические угнетаются невостребованностью. Самые трудные и самые важные сферы интеллектуальной деятельности – сферы общего и целостного, требующие универсальности мышления, деградируют” (Из нового стандарта образования). Значит стоит обратить внимание именно на вопросы, развивающие способности обобщать, синтезировать, на системность, как качество мышления.

В новых стандартах попытки организации саморазвития личности удаются при обучении универсальным формам деятельности и поведения. Во-первых организовать саморазвитие личности достаточно трудно, во-вторых, встает вопрос, а что это за универсальные умения, добиться результа можно соединив саморазвитие и универсальные умения. И сложно сказать, что должно стоять на первом месте, а это скорее неразделимо и должно действовать вместе. Делать это трудно при обучении элементам научного знания, препятствует его «информационное устройство».

“Предъявляются развитые и систематизированные формы ответов и решений, породившие их проблемы, вопросы и задачи неизбежно остаются в стороне. Место есть только для «победителей» – сомнения и неудачи, а вместе с ними и простота исходных соображений по поводу предмета познания тщательно выметаются из предметного содержания. Это предопределяет поведение учителя, профессора, лектора независимо от того, свою или чужую предметную позицию он преподносит. Деятельность самостоятельной мысли ограничивается готовностью форм; язык нужно учить и использовать. Вопрос «почему он таков?» если и возникает, то относится к другому, весьма специальному предмету. «Развивающие планы» овладения таким знанием (например, проблемно-задачные) строятся в рамках сложившейся предметной лексики и терминологии, которая опять-таки преподносится как данность, иногда в хорошо иллюстрированном и наглядном – но всегда в готовом! – виде. «Проблемы» и «задачи» оказываются просто другой формой представления предмета, номинально-репродуктивная сущность от этого не меняется. Необходимо учить думать!

Самостоятельная мысль возможна только в опоре на индивидуальный опыт. У наших школьников нет этого опыта. Для обретения такого деятельного и мыслительного опыта нужны время, упражнения и другие педагогические средства, и обязательно опыт учителей для работы с детьми.

Целостная картина знания – всегда продукт самостоятельного синтеза. Её нельзя выстроить без видения априорных моделей, скрытых в базовых формах научного знания. Такое видение сильно сокращает информацию, необходимую для внутренней организации результатов. Владение же формами удерживает и развивает востребованность жизнью. В её отсутствие они быстро распадаются и забываются.

Синтез целостной картины знания неизбежно делает востребованными мысль и воображение, поэтому обучение научным формам знания, построенное на необходимости синтеза предметных абстракций с инородным и конкретным опытом человека, неизбежно наполняет абстракции конкретными смыслами и развивает универсальные способности человека. Аналогичный эффект даёт синтез понятий из разных предметов, который обычно называют «межпредметными» или «междисциплинарными» связями. Любой такой синтез – всегда открытие.

Знакомство с информацией, обдумывание, догадки, выводы, придание выводам работоспособной формы – всё это потребует диалоговой формы общения с преподавателем, способным на такое общение. Другими словами, добавляя к базовым знаниям по предмету умение думать, используя универсальные умения и способности, мы придем к желанию самореализоваться и самосовершенствоваться до бесконечности. Если человек способен анализировать и синтезировать информацию, то обладая только базовыми знаниями, он сможет обобщить даже фрагменты знаний, в любых системах решать проблемы. Умея самостоятельно мыслить можно справиться с любой по сложности и объему информацией.

Способность личности к самоуправлению - это синтез качеств, включающий в себя способности к самопознанию, самоопределению, самоорганизации, самореализации, самодеятельности, самоконтролю, самооценке, самовнушению, саморазвитию, которые позволяют личности качественно и эффективно управлять собой в различных видах деятельности и общения.

Используемая литература

Меженко Ю.С. Учись думать сам – Москва: ЗАО “БАО-ПРЕСС”, ООО “ИД “РИПОЛ классик”, 2005

Кравцова Е.Е. “Психологические особенности детей младшего школьного возраста” Москва: Педагогический университет “Первое сентября”, 2005

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. /М.В. Душин, В.Н. Куров.- Ярославль: “Академия развития”, 1997

Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. Пособие для учителя.М., “Просвещение”, 1977

Шевченко Н.В. Основы риторики: Дидактический материал для учителей начальной школы.- Саратов: “Лицей”, 2002

Сайты о новом стандарте образования