Процессы и аппараты химической технологии

Урок 19. Конструкция сушилок

Современная техника сушки чрезвычайно разнообразна. Стремление к интенсификации процессов сушки и производительности единичного агрегата привело к созданию разнообразных конструкций сушильного оборудования.

Сушилки классифицируют:

-

по принципу действия (периодические и непрерывные);

-

по виду сушильного агента (воздушные, газовые, паровые);

-

по величине давления (атмосферные, вакуумные);

-

по направлению движения материала и сушильного агента для конвективных сушилок (противоточные, прямоточные, с перекрестным током);

-

по состоянию высушиваемого слоя (неподвижный, движущийся, взвешенный и фонтанирующий);

-

по способу подвода теплоты к высушиваемому материалу (контактные (кондуктивные), конвективные (воздушные и газовые), специальные).

Сушилки для контактной сушки используют в тех случаях, когда непосредственный контакт высушиваемого материала и сушильного агента недопустимы.

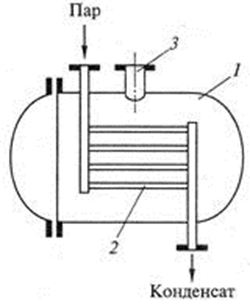

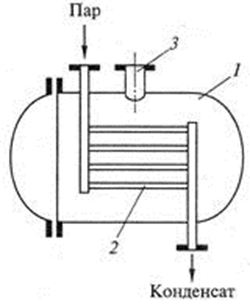

Сушильный шкаф – сушилка периодического действия (рисунок 1), представляющая собой горизонтальный цилиндрический корпус 1 с греющими плитами 2, на которых располагается высушиваемый материал. Шкафы могут работать как при атмосферном давлении, так и под вакуумом. Образовавшиеся пары отводятся через патрубок 3.

Рисунок 1 – Сушильный шкаф

К недостаткам сушильных шкафов относятся невозможность проведения непрерывных процессов, наличие ручных операций, малая производительность. Сушильные шкафы применяют в малотоннажных и штучных производствах, для сушки разнородных материалов.

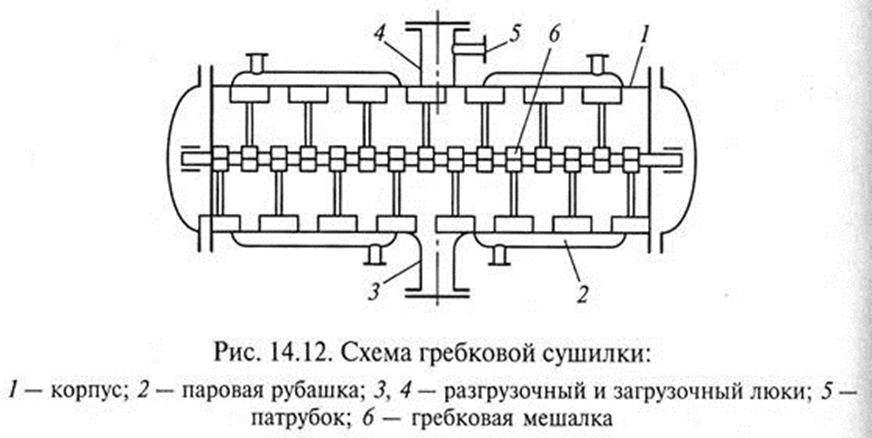

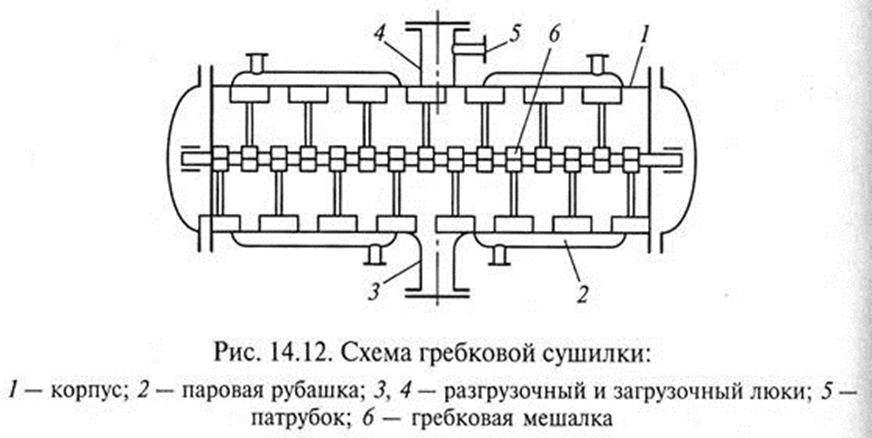

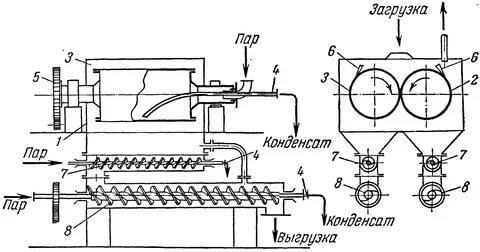

Гребковые сушилки являются более сложными аппаратами (рисунок 2). Обычно они имеют горизонтальный цилиндрический корпус 1, внутри которого находится гребковая мешалка 6. Аппарат снабжен загрузочным 4 и разгрузочным 3 люками, паровой рубашкой 2. Патрубок 5 служит для отвода паров, образующихся при сушке, либо в атмосферу, либо в вакуум-конденсационную систему. Высушиваемый материал заполняет обычно 0,2 ... 0,3 общего объема аппарата. Гребки мешалки расположены под углом к оси аппарата и могут вращаться в различных направлениях. Благодаря этому материал перемещается слева направо либо справа налево. В процессе сушки, а также выгрузки высушенного материала из аппарата направление вращения мешалки периодически изменяют.

Рисунок 2 – Схема гребковой сушилки

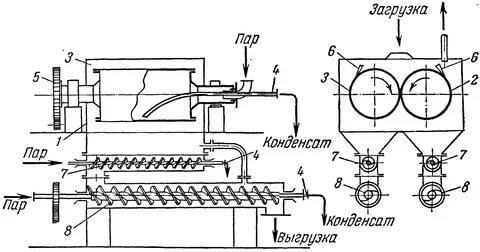

Вальцовые сушилки применяются для сушки пастообразных и липких материалов. Сушка в них осуществляется на наружных поверхностях пустотелых вращающихся барабанов, в которые подается теплоноситель (насыщенный водяной пар). Образовавшийся в результате сушки за один оборот барабана тонкий слой материала снимается ножом.

Вальцовые сушилки могут быть как одно-, так и двухвальцовыми (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема двухвальцовой сушилки

Все приведенные конструкции могут работать под вакуумом, что имеет ряд существенных преимуществ перед сушкой при атмосферном давлении: независимость процесса от атмосферных условий; создание стерильности среды; сушка при низких температурах, что особенно важно для обработки веществ, не выдерживающих высокотемпературного нагрева; быстрота сушки; меньший расход теплоты; меньшие габаритные размеры установки; возможность более полного улавливания ценных или вредных паров, выделяющихся при сушке; пожаробезопасность.

К недостаткам вакуум-сушки следует отнести более высокую стоимость сушильного агрегата (который включает кроме сушилки с нагревательными элементами конденсатор для конденсации отгоняющихся паров и вакуум-насос для создания разрежения в системе).

Конвективные (воздушные) сушилки как правило состоят из трех основных элементов: камеры, в которой происходит контакт высушиваемого материала с сушильным агентом, узлов подогрева и транспорта сушильного агента.

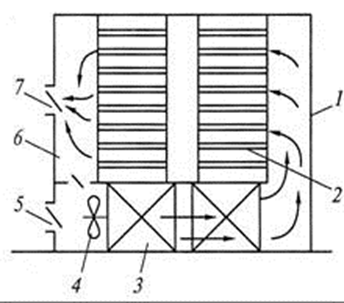

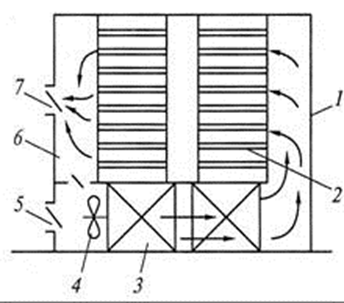

Камерные сушилки являются простейшими сушилками периодического действия. Высушиваемый материал располагается в камерной сушилке (рисунок 4) на полках 2, смонтированных внутри камеры 1. Сушильный агент (горячий воздух) перемещается между полками над слоем высушиваемого материала. Свежий воздух засасывается вентилятором 4 через окно 5 и подогревается в калориферах 3. Отработавший воздух отводится в атмосферу через окно 7 либо возвращается в калорифер через окно 6.

Рисунок 4 – Схема камерной сушилки

Камерные сушилки применяют главным образом при высушивании материалов, требующих длительной сушки или сложного индивидуального режима, а также для высушивания небольших партий материалов.

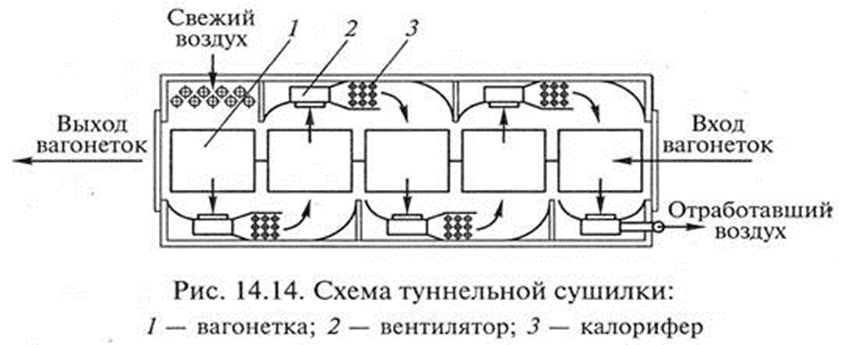

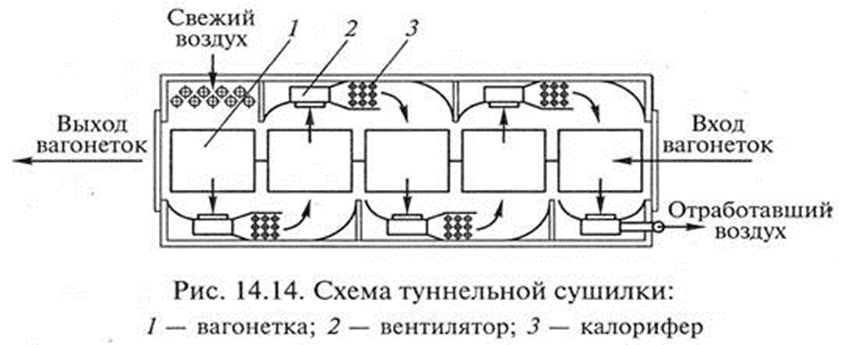

Туннельные сушилки (рисунок 5) представляют собой длинные камеры, внутри которых по рельсам перемещаются вагонетки 1 с высушиваемым материалом. Нагретый в калориферах 3 воздух, подаваемый вентиляторами 2, обтекает лотки или противни (размещенные на вагонетках) прямо- или противотоком (или перекрестным током). По сравнению с камерными сушилками, туннельные более удобны, так как в них сушка идет непрерывно, но затрачивается много ручного труда при их обслуживании (разгрузка, выгрузка и т.д.). Туннельные сушилки используются при сушке штучных изделий (кирпича, керамики), окрашенных и лакированных металлических поверхностей, пищевых продуктов и т. п.

Рисунок 5 – Схема туннельной сушилки

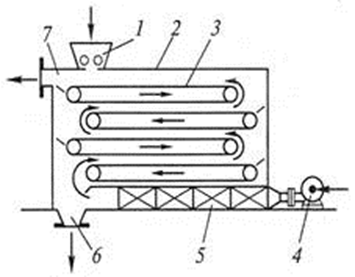

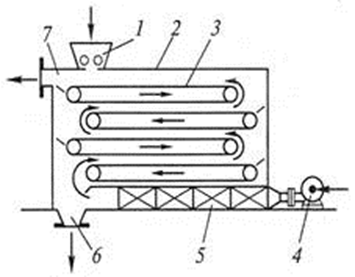

Ленточные сушилки (рисунок 6), предназначенные для сушки сыпучих материалов, представляют собой камеру 2, в которой расположены одна или несколько движущихся бесконечных лент 3. Пересыпание материала с ленты на ленту способствует его перемешиванию, что ускоряет процесс сушки. Загрузка материала в сушилку осуществляется через бункер 1, выгрузка – через бункер 6. По отношению к материалу воздух, подаваемый вентилятором 4 и нагреваемый калорифером 5, может двигаться в этих сушилках прямотоком, противотоком, поперек движения ленты, а также направляться сквозь слой материала, лежащего на перфорированной ленте. Отвод отработавшего воздуха осуществляется через газоход 7.

Рисунок 6 – Схема ленточной сушилки

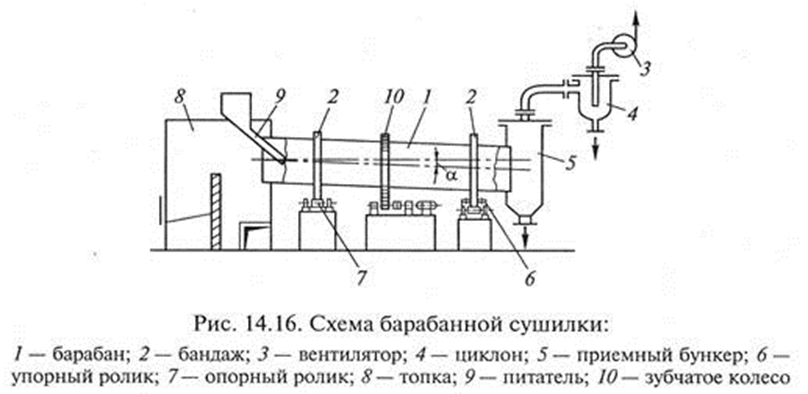

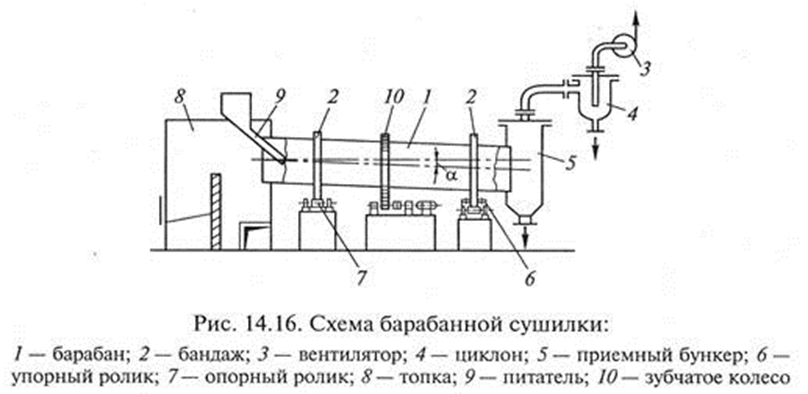

Барабанные сушилки (рисунок 7) применяют для сушки различных сыпучих материалов. Основным узлом этих сушилок является полый барабан 1, установленный под небольшим углом а к горизонту. Барабан снабжен бандажами 2, каждый из которых катится по двум опорным роликам 7 и фиксируется упорными роликами 6. Барабан приводится во вращение с помощью зубчатого колеса 10, насаженного на барабан. Влажный материал вводится в барабан через питатель 9. При вращении барабана высушиваемый материал пересыпается и движется к приемному бункеру 5. За время пребывания материала в барабане происходит его высушивание при взаимодействии с газообразным теплоносителем. Обычно теплоносителем являются топочные газы, которые поступают в барабан из топки 8.

Рисунок 7 – Схема барабанной сушилки

Для равномерного распределения материала по поперечному сечению барабана и улучшения его взаимодействия с газом в барабане устанавливают распределительные насадки. Теплоноситель может двигаться по отношению к высушиваемому материалу как прямотоком, таки противотоком. Отработавшие газы отсасываются через циклон 4 вентилятором 3.

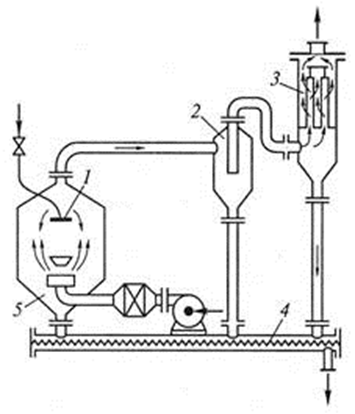

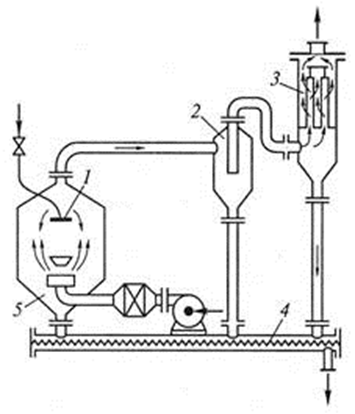

Распылительные сушилки (рисунок 8) применяют для сушки жидких пищевых продуктов, ферментов и растворов минеральных солей, красителей и т. д. Сушилки представляют собой камеру 5 (полую башню с диаметром до 5 м и высотой до 8 м), в верхней части которой распыливается высушиваемый материал через форсунки 1 или с помощью центробежных распылителей. Высушенный продукт в виде порошка шнеком 4 отводится из сушилки. Скорость сушки велика, время сушки снижается до сотых долей секунды.

Поскольку скорость сушильного агента составляет порядка 0,4 м/с, для улавливания унесенного им высушенного материала его пропускают через систему пылеуловителей: циклонный аппарат 2 и рукавный фильтр 3. Уловленный материал собирается шнеком 4. Поверхность контакта капель с воздухом достигает 300 м2 на 1 дм3 высушиваемого материала. С помощью распылительных сушилок получают продукт однородного монодисперсного состава.

Рисунок 8 – Распылительные сушилки

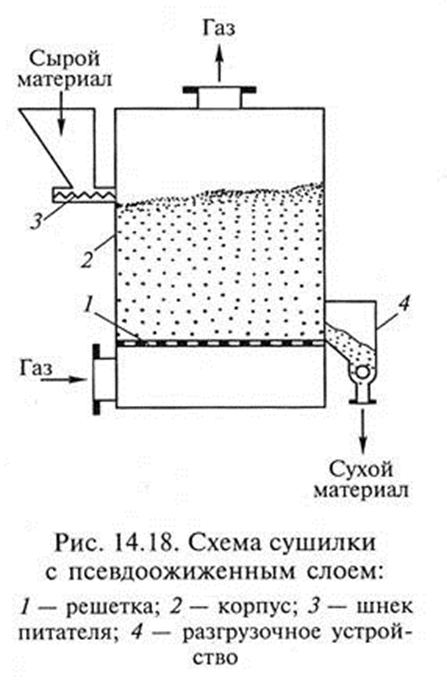

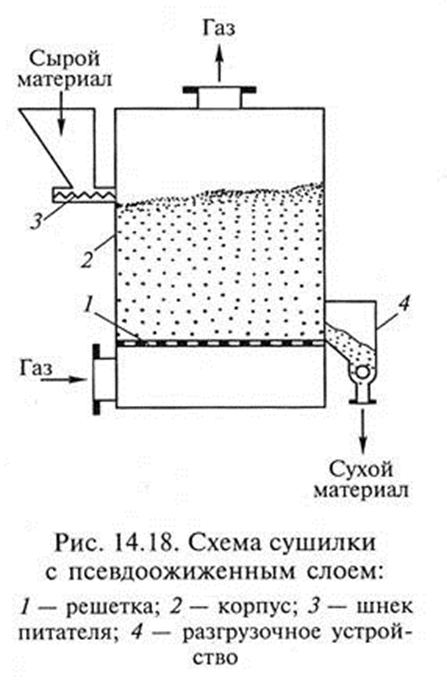

Сушилки со взвешенным (псевдоожиженным) слоем (рисунок 9) применяют для сушки сыпучих материалов (зерна, минеральных солей, угля и т. п.), а также паст и растворов. Сырой материал с шнека питателя 3 поступает в корпус 2, через отверстия в решетке 1 поступает снизу газ, сухое вещество удаляется через разгрузочное устройство 4. В промышленности применяют аппараты круглого и прямоугольного сечения, одно- и многокамерные, аэрофонтанные, с кипящим, виброожиженным или с фонтанирующим слоем. В последнее время эти сушилки получают все большее применение.

Рисунок 9 – Схема сушилки с псевдоожиженным слоем

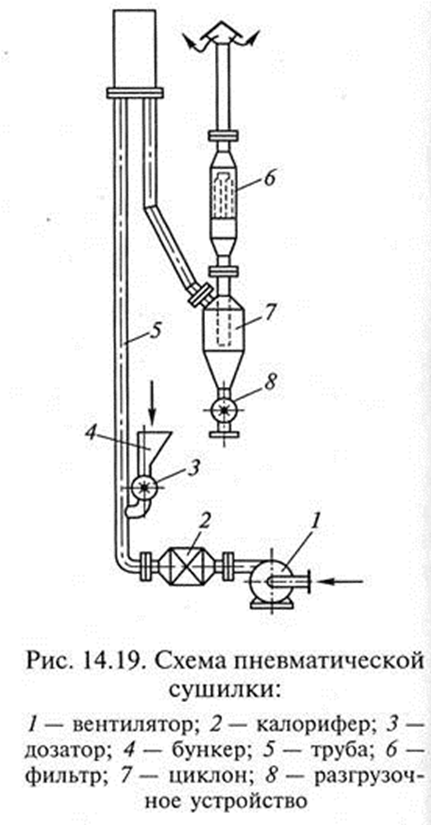

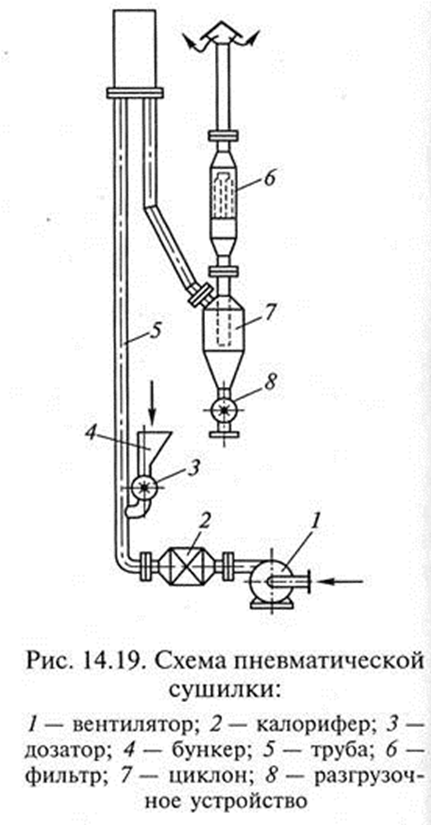

Пневматические сушилки (рисунок 10) применяют для интенсивного удаления свободной (поверхностной) влаги. Линейная скорость воздуха в сушильной трубе должна быть больше скорости уноса высушиваемых частиц. Практически принимают, что 1 кг воздуха перемещает по пневматической трубе от 8 до 20 кг высушиваемого материала.

Высушиваемый материал подается из бункера 4 дозатором 3 в вертикальную трубу 5, по которой движется воздух, подаваемый вентилятором 1 и нагреваемый калорифером 2. Отделение высушенного в трубе 5 материала от сушильного агента осуществляется в циклоне 7 и фильтре 6, разгрузка – через устройство 8.

Рисунок 10 – Схема пневматической сушилки

Контрольные вопросы

-

В чем заключаются назначение и основные принципы процесса сушки?

-

По каким признакам классифицируют сушилки?

-

Какие виды сушки различают по способу подвода теплоты к влажному материалу?

-

Какие основные типы контактных и конвективных сушилок существуют?