Урок-исследование

«А был он лишь солдат…»

(С. Орлов)

Судьба писателя В. Некрасова и его книга «В окопах Сталинграда»

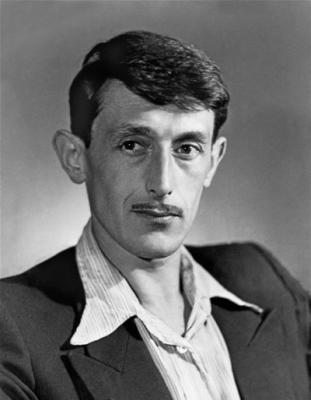

Оформление доски: тема,

эпиграф,

портрет писателя

Учащиеся класса разделены по пять – шесть человек с целью проведения на уроке работы в творческих группах.

На столах – таблички с названиями групп:

группа – «Биографы»;

группа – «Критики»;

группа – «Исследователи»;

группа – «Сценаристы»

Предварительное задание к классу – прочитать повесть В.Некрасова «В окопах Сталинграда», а группе «Сценаристы» - ещё и рассказ В.Некрасова «Живой, книжный, киношный» (1971г.)

Цели урока:

Познакомить учащихся с судьбой писателя В.П.Некрасова и его повестью «В окопах Сталинграда» как произведением «лейтенантской прозы»;

анализировать событийный ряд и образы героев, выделить позицию автора .

Воспитывать у учащихся чувство любви к Родине, своей истории; прививать детям высокие нравственные качества патриота и гражданина.

3) Формировать навыки исследовательской работы при анализе текста

Виктор Платонович Некрасов

Ход урока

Эпиграф:

Комбату приказали в этот день взять высоту и к сопкам пристреляться.

Он может умереть на высоте,

Но раньше должен на неё подняться.

М. Львов. «Высота».

Ход урока.

1)Вступительное слово учителя о книге В.П.Некрасова «В окопах Сталинграда».

Книга писателя-фронтовика Виктора Платоновича

Некрасова «В окопах Сталинграда» (первоначальные названия - «Сталинград», «На краю земли») опубликована в 1946 году. Это главная книга Некрасова. После неё много пришлось ему пережить - не печатали, даже во времена Хрущёва; заводили персональные дела; лишали гражданства; выговоры следовали один за другим.

Эта повесть - рассказ человека, познавшего жизнь «окопников» и изобразившего её без прикрас. Книга о войне изнутри.

2) Ролевая игра.

Выступление учителя поддерживают ученики -«сцена- ристы» и «критики».

Сценарист № 1. До неё жестокий опыт солдат с «передка» не находил отражения в книгах и кинофильмах.

Критик №1. «Повесть Некрасова обогнала свою литературную эпоху, во многом предваряя наше время», - пишет поэт Слуцкий. Ей присудили Сталинскую премию, хотя книгу и поругивали, так как Сталин, видимо, ждал похвалы в свой адрес и не дождался. И через год после опубликования произведения журнал «Знамя» был закрыт, а саму повесть подвергли беспощадной критике.

Критик № 2. Исключительное значение этой книги признавали и А. Твардовский, и И.Эренбург, и К. Симонов, и В. Гроссман.

Критик № 3. От книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда» ведётся отсчёт нашей военной, правдивой, так называемой «лейтенантской» прозы 50-60х годов. В. Быков, Ю. Бондарев,

Г. Бакланов, Б. Васильев по праву эту книгу считают точкой отсчёта. Учитель делает вывод:

Книга В. Некрасова - это честная, первая правдивая книга о войне. Это лучшая книга писателя. Судьба книги счастливее судьбы писателя.

Сообщения учеников о судьбе писателя В. Некрасова.

Биограф № 1. Родина В. Некрасова - Украина, Киев. В

книге «В окопах Сталинграда» лейтенант Керженцев на войне

вспоминает свой родной город: «Милый, милый Киев! Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по жёлтому кирпичу твоих домов... Как я люблю твои откосы днепровские!» Это не только воспоминания героя о мирной жизни, но это и откровения самого автора.

В опубликованных в 1988 году журналом «Юность» «Городских прогулках», где писатель цитирует эти мысли лейтенанта из первой своей книги, часто встречается и образ матери писателя - Зинаиды Николаевны Некрасовой. Здесь, в Киеве, на Байковом кладбище, похоронены три родственных ему по крови и духу женщины: бабушка Алина Анатольевна Мотовилова, тётя Софья Николаевна и мать.

Выросший в интеллигентной семье (родители из «бывших» - дворяне, врачи), Некрасов закончил архитектурный факультет Киевского строительного института и актерскую студию. Играл в разное время в различных театрах в Киеве, Владивостоке, Кирове, Ростове-на-Дону.

Биограф № 2. Во время Великой Отечественной войны был полковым инженером и заместителем командира сапёрного батальона, участвовал в Сталинградской битве, награждён орденом Красного Знамени и другими боевыми наградами. После ранения и демобилизации (1945г.) он становится журналистом.

Первое произведение писателя - «В окопах Сталинграда» - принесло ему известность. В 1947 году эта повесть была удостоена Государственной премии СССР.

Критик № 3. Судьба книги сложная. Долго не могли напечатать. Появилась впервые в журнале «Знамя». Последовавшие за «Окопами» военные рассказы «Рядовой Лютиков» (1948 г.), «Сенька» (1956 г.), «Судак» (1958 г.), «Посвящается Хемингуэю» (1959 г.), «Вторая ночь» (1960 г.), «Новичок» (1969 г.) продолжали поднимать нравственные проблемы воинского долга, героизма, мужества, высокой человечности.

Сценарист № 1. Повесть «В родном городе» (1954 г., по ней сняли кинофильм «Город зажигает огни») была посвящена теме возвращения фронтовика с войны. Герой В. Некрасова Николай Митясов постепенно находит себя и в послевоенной жизни.

Биограф № 3. Известен В. Некрасов и как яркий публицист. Широкий отклик получили его статьи и очерк об увековечивании памяти жертв фашизма, погибших в Бабьем Яру (Лит. газета - 1959г. - 10 октября), воинов, павших под Сталинградом, а также дискуссионные статьи о пулях развития современного искусства (архитектуры, живописи, кино).

Сценарист № 2. По сценарию В. Некрасова на основе повести «В окопах Сталинграда» был поставлен кинофильм «Солдаты» (1957 г.).

Сценарист № 3. В. Некрасову принадлежит сценарий документального фильма «Неизвестному солдату» (1961 г.) и дикторский текст фильма «38 минут в Италии» (1965 г.).

Биограф №4. В. Некрасов - автор цикла воспоминаний «Маленькие портреты» (опубликованы в журнале «Дружба народов», 1988 г.) об Анне Ахматовой, А. Твардовском и других.

Биограф № 5. Виктор Платонович - большой мастер путевых заметок. Они снискали ему славу и в то же время явились источником бед, так как его зарубежные очерки «Первое знакомство» (1958 г.), «По обе стороны океана» (1962 г.), «Месяц во Франции» (1965 г.) подверглись жестокой критике в печати и даже со стороны Н. С. Хрущёва, «с лёгкой руки» которого долгие годы к В. Некрасову «приклеивали» такие ярлыки, как «низкопоклонник перед западом», «очернитель советской действительности».

Исследователь № 1. Как пишет В. Конецкий в «Последней встрече», Виктор Платонович был человеком прямым, резким. Всегда говорил, что думал. И его немедля обсуждали и осуждали, прорабатывали, привлекали, страстно уличая.

Биограф №4. В 1974 году В. Некрасов вынужден был покинуть Советский Союз. Он уехал в Швейцарию, потом поселился в Париже, где и умер в 1987 году. Могила на эмигрантском кладбище.

3)Исследование текста повести.

Группе «исследователей» даны вопросы и задания для анализа образа главного героя - Керженцева Ю.:

1.Что читатель узнаёт о жизни инженера Ю. Керженцева до войны?

2.Как сложились его представления о воинском и человеческом долге? Найдите в книге рассуждения об этом.

3.Что такое интеллигентность в представлении героя и автора?

4.Почему Керженцеву, прошедшему все круги Сталинградского ада, удалось сохранить человечность? Приведите примеры.

5.Сделайте вывод о том, где истоки мужества, веры героев Некрасова - молодых лейтенантов. Каково представление самого Некрасова о героизме?

4) Беседа с остальными группами.

Учитель:

Повествование ведётся от первого лица, это похоже на дневник. Фиксируется почти каждый день пребывания военного инженера Ю. Керженцева на фронте. Что приобретает стилистика повести от этого?

Влияет ли война на характер? /выслушивается мнение ребят/

Да, одних война делает приспособленцами. Например, Калужский. Вспомните и перескажите эпизод, когда Калужский (от него постоянно пахнет водкой, а с подбритыми бровями лицо лоснится) предлагает Керженцеву и вместе с ним пробирающимся Валеге и Игорю свой план «Спасения», заранее поверив, что победа немцев близка.

/ Он пытается убедить сослуживцев так: «Весь фронт отступает... К сентябрю немцы всё хотят кончить... У них авиация... Надо трезво смотреть в глаза событиям. А себя надо сохранить - мы ещё родине пригодимся»/.

Вспомните, какова реакция Игоря на эти слова Калужского. /«Знаешь, чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский?.. А в морду тебе дать». (Часть 1, глава 8)./

Да, одних война делает приспособленцами, а других закаляет.

Расскажите, как ведёт себя Фарбер в сцене суда над Абросимовым, который приказал взять высоту ни с чем не считаясь:

/Шагом марш в атаку! Пристрелю как трусов! (Часть 2, глава 25)

В сцене суда Фарбер, обычно безучастный ко всему, не умеющий говорить, стесняющийся быть в центре внимания, «в короткой, смешной шинелишке своей», протискивается к столу, говорит весело и чётко: «Я всё видел... как Ширяев шёл... и Карнаухов, и... все как шли... Сейчас их нет... а могли воевать... Я считаю, нельзя таким людям, нельзя им командовать...»/

Таким образом, снова звучит мысль самого писателя о том, что человечность на войне, в том числе и командиров, - непременное условие жизни.

На войне взрослеет и мужает Керженцев.

5)Защита исследовательской работы группы «исследователей».

Выводы:

1) Образ главного героя автобиографичен. По образованию Юрий - архитектор, родился в Киеве, лейтенантом начал войну, ранен. До войны интересовался архитектурой, живописью, музыкой, книгами. Эпизод: «В гостях у Люси». (Часть 1, глава 11).

2)Человек интеллигентный, тонкий, чуткий, Керженцев, находясь и в жесточайших условиях войны, не перестаёт быть человечным (отношение к друзьям - Игорю, Валеге; к подчинённым, пленному). Один пример: «Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько находили мы с тобой за эти месяцы, сколько съели каши из одного котелка... Спи, спи, лопоухий... А кончится война, останемся живы, тогда уж по- настоящему отдохнём...»

Как вы думаете, что помогало Юрию, укрепляло его? /Духовность. Не случайно так много воспоминаний о родном городе, матери, доме, семье, любимой. Именно они формировали твёрдое решение - прежнюю жизнь надо защищать. Но как? Чем? (Часть 2, глава 9). Рассуждения героя о героизме: «Я не знаю, почему я сказал, капитану, что пойду на сопку... Эта фраза вырвалась у меня как-то сама по себе».

Так, от сопки к сопке, от высотки на высотку и продвигался Керженцев к своей Победе. В книге нет патетики, герои не чувствуют себя Героями./

/Можно ответить словами лейтенанта Свидерского: «Люди у нас другого сорта»./

Как бы развивая эту мысль, Керженцев в 16 главе 1 части рассуждает о русском чуде. Бойцы на отдыхе поют грустную песню про Днепр и журавлей, и «чей-то молодой, негромкий голос» говорит о том, что лучше нашей земли нигде не сыщешь - она «жирная, настоящая».Значит, любовь к родной земле, твёрдость духа, мужество - вот что спасает наших бойцов.

3)Группа критиков освещает проблему изображения войны на страницах повести и доказывает, что В. Некрасов следует толстовской традиции в изображении войны. Правда, честность, реалистичность- вот что лежит в основе повествования Некрасова.

Доказательства можно найти при анализе эпизодов:

А) Часть 1, глава 6 - гибель связного штаба Лазаренко.

Б) Часть 1, глава 19 - гибель пулемётчика Петрова.

В) В 1 части, 9 главе Некрасов пишет: «Лица потные, красные, осатанелые, голоса сиплые».

Бомбёжки, жара, неразбериха отступления, сумятица, смятение - всё это было, но всё прошли ради высокой цели победить.

Г) Как показаны военные операции? (Во 2 части их две - атака высоты и бои за нефтеналивные баки). «Разве мины удержали немцев? Разве дзоты?.. Вон тот Ванька и Петька, которые лежат сейчас в соседней палате... Вот тот бетон, который сдержал немцев...» Каждый бился на своём участке фронта, защищая Сталинград.

Д) Что ценит Керженцев в людях? Например, в Свидерском? Сапёре Лисагоре? Командире роты сержанте Гаркуше? В ординарце и связном Валеге?

6)Работа группы «сценаристов»: сравнить образ связного Валеги с прототипом Волеговым Михаилом Ивановичем. Встреча трёх Валег: живого, книжного, « киношного» в рассказах «Живой, книжный, киношный», «Три встречи» - произошла через 10 лет после войны.

Как Волегову понравился фильм «Солдаты», в котором Валегу сыграл актёр Соловьёв?

Каким В олегов видит себя в книге? Живой Валега говорит о книге: «Можно почитать и вспомнить...»

Выводы и итоги урока.