Тема: Поэма «12»- крик отчаяния за гибнущее прошлое, но крик отчаяния, который возвышается до надежды на будущее

Ц е л и у р о к а:

Проанализировать поэму А.А.Блока “Двенадцать”; раскрыть её художественные особенности, показать её полемический характер, психологизм художественного произведения; развивать умение учащихся анализировать, систематизировать прочитанное, делать выводы, обобщать, строить собственные высказывания; развивать наблюдательность, понимать роль художественной детали; содействовать формированию чувства гражданского долга перед страной, понимания общественных процессов, происходящих в наше неспокойное время; прививать интерес к настоящему будущему страны, родного края.

Т и п у р о к а: урок-исследование

М е т о д и ч е с к и е п р и ё м ы: аналитическое чтение поэмы, исследование отдельных её глав.

О б о р у д о в а н и е: портрет писателя, высказывания о поэме “Двенадцать”, план анализа художественного произведения, выставка книг поэта.

Х о д у р о к а

I. Вступительное слово учителя.

Написав поэму “Двенадцать”, Блок воскликнул: “Сегодня я – гений!” “Двенадцать” – какие они бы ни были – это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил современностью”, – утверждал поэт. Однако первое прочтение поэмы обычно вызывает даже недоумение, ставит много вопросов

– Почему поэма названа “Двенадцать”?

– Каков смысл её названия?

– Кто герои произведения?

– Почему Христос? Что значит этот образ в поэме?

– Какие символы присутствуют в произведении?

– Какая музыка слышится автором?

На эти вопросы мы постараемся ответить, читая и анализируя поэму А.А. Блока, которая и в год создания, и сейчас, спустя 97 лет со дня написания, вызвала и вызывает столько разных диаметрально противоположных мнений. Для Блока революция – это способ переворота, который «расплавит старый мир». Поэма «Двенадцать» - это то, что услышал Блок в революции. К В. Мочульский (исследователь творчества Блока) сказал: « Темная ночь революции, двенадцать разбойников, кровавая расправа, грабежи и убийства, «гул крушения старого мира», и все же это «гимн к радости»; звуки, ритмы поэмы пьяны хмелем свободы, разнузданны и безудержны, как взбунтовавшаяся стихия».

В. Маяковский спросил мнение Блока о революции, тот ответил, что нравится, только библиотеку сожгли.

Вообще, “Двенадцать” – парадоксальное произведение. Оно написано в январе 1918 года, то есть по горячим следам. Через два месяца после Октябрьской революции. Осознать значение события современнику было очень сложно – “большое видится на расстоянье”. Поэма удивляла ещё современников Блока. По утверждению В.Маяковского, “одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие – славу ей”.

“Поэма эта есть, бесспорно, высшее достижение Блока. В основе – крик отчаяния за гибнущее прошлое, но крик отчаяния, который возвышается до надежды на будущее”,– так отозвался о произведении Л.Д.Троцкий.

Сегодня мы, анализируя отдельные главы и строфы, побываем в роли исследователей, ознакомимся с трактованием двух критиков, с двумя взглядами на идейное содержание поэмы А.Блока, на изображение революции в ней. Для этого разделимся на две группы. Одна группа будет представлять взгляды исследователя А.В.Терновского, а другая – С.В.Ломтева. В полемическом споре мы, надеюсь, правильно поймём идейное содержание произведения, уловим суть вопросов, волнующих критиков столь долгое время.

Казалось бы, мы рассматриваем события давно минувших дней, но с тем далёким временем в нашем третьем тысячелетии есть много схожего, общего. Как и в 1917-18 годах, так и сегодня решается судьба великого государства, ведь четвёртого декабря ваши родители должны будут исполнить свой гражданский долг – принять участие в выборах, проголосовать за лучших представителей народа. Перед каждым гражданином в то далёкое время тоже стоял вопрос: с кем идти в будущее, остаться в России или покинуть Родину, сейчас мы также должны сделать правильный выбор, который повлияет на будущее страны и, безусловно, на ваше будущее.

А.А.Блок в 1918 году выполнил свой гражданский долг: он рассказал о том, что волновало, переполняло его, что звучало и жило в нём.

II. Работа над темой урока.

Анализ произведения мы будем проводить по плану, который лежит у вас на партах

1. Творческая история создания поэмы.

А начнём мы с творческой истории поэмы. Интересно узнать, как сам автор отметил этот период в своей записной книжке.

Из 56-ой записной книжки А.А. Блока

“3 января… К вечеру – ураган (неизменный спутник переворотов)”.

“8 января. Весь день “Двенадцать””.

“11 января… Нет уж, не то время, не та музыка.– Музыка какая (если жёлтое)?”

“15 января… – Мои “Двенадцать” не двигаются. Мне холодно. Неужели дело в

Луначарском или, даже в Ленине? Это же – “конец исторического процесса”…”

“22 января… Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем “утре России” в Тенишевском зале. Газеты и толпа кричали по адресу его, А.Белого и моему: “изменники”. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья “искренняя”, но “нельзя” “простить”. Господа, вы никогда не знали России и никогда её не любили! Правда глаза колет”.

“25 января… Думы, думы – и планы, столько, что мешают приняться за что-либо прочно. А своё бы писать (Иисус)”.

“27 января… Пишу о “Праматери” в издательстве Сабашниковых. “Двенадцать””.

“28 января… “Двенадцать””.

“29 января… Сегодня я – гений!”

“18 февраля… Что Христос идёт перед ними – несомненно. Дело не в том “достойны ли они Его”, а страшно то, что Он с ними, и другого пока нет, а надо Другого – ? – Я как-то измучен”.

Вывод: (сл.8). Из творческой истории мы узнали о том, что для самого Блока в период её создания очень многое было неясным, во многом поэт не мог разобраться. Однако сомнения всё же не прервали работу над поэмой, более того, создаётся впечатление, что именно в ответ на свои собственные сомнения в том, всё ли так понимает, как того требует время, Блок создал “Двенадцать”.

2. Жанр и стиль композиция поэмы “Двенадцать”.

Прежде чем приступить к анализу, разберёмся сначала в вопросах жанра, стиля и композиции поэмы.

Вывод: “Двенадцать” – эпическая поэма, она как будто составлена из отдельных зарисовок, картинок с натуры, быстро меняющих одна другую. Динамичность и хаотичность сюжета, выразительность эпизодов, из которых складывается поэма, передают неразбериху, которая царила и на улицах, и в умах. Есть в поэме и лирические мотивы. Автор не является героем поэмы, его позиция проявляется косвенно в том, что и как он изображает; в начальной картине-пейзаже, в конце поэмы. Композиция, отражающая стихию революции, определяет стилевое разнообразие поэмы. “Слушайте музыку революции”, – призывал Блок. В поэме и звучит эта музыка.

Учитель: Музыка у Блока – метафора, выражение “духа”, звучание жизни. Музыка эта выражена в ритмическом, лексическом, жанровом своеобразии поэмы. Традиционные ямб и хорей сочетаются с разностопными размерами, иногда с нерифмованными стихами.

3. Почему поэма названа “Двенадцать”? Каков смысл названия поэмы?

Вполне закономерно возникает вопрос, каков смысл названия поэмы? (Сообщение ученика).

Символичным в поэме “Двенадцать” является её название. Это число подобно различным агрегатным состояниям одного и того же вещества, предстаёт перед читателем в самых разнообразных ипостасях. Первое, что бросается в глаза в связи с числом “двенадцать”,– это двенадцать частей поэмы, каждая из которых отличается по ритму, стилистике и содержанию от всех предыдущих и последующих, и, хотя поэма есть последовательное изложение событий, каждая из частей несёт вполне самостоятельную смысловую и эмоциональную нагрузку. Также число “двенадцать” – это полночь, некая граница, рубеж завершённости и начала, смерти старого и рождения нового. Символ цикличности всех процессов и неизбежности перемен содержится и в количестве месяцев в году, которых тоже двенадцать. Однако самым главным символом в поэме, непосредственно связанным с её названием, являются двенадцать красногвардейцев. Первое же упоминание об их количестве заставляет читателя задуматься над смыслом этого числа. Нечто миссионерское царит во всех их действиях, словах, в самом их существовании:

… И идут без имени святого

Все двенадцать вдаль.

Ко всему готовы,

Ничего не жаль.

Эти двенадцать идущих подчинены единой цели. Они верят в праведность идеи, которой они служат. Они, словно крестоносцы, насаждают веру в светлое будущее “огнём и мечом”.

4. Кто же герои поэмы? Как автор рисует их образы? (коллективная работа)

Аналитическое чтение глав поэмы.

– Кто же, кроме двенадцати красногвардейцев, герои поэмы? Давайте прочитаем, какую характеристику даёт им автор, обратим внимание при чтении, какие изобразительные средства помогают автору их ярче описать.

Герои обрисованы лаконично и выразительно.

1 глава

1. Это образное сравнение:

Старушка, как курица,

Кой-как перемотнулась через сугроб.

| 2. Речевая характеристика: …длинные волосы

И говорит вполголоса:

– Предатели!

– Погибла Россия!

Должно быть, писатель –

Вития. | 3. Хлёсткий эпитет и оксюморон … долгополый

Сторонкой за сугроб…

Что нынче невесёлый

Товарищ поп? |

(Вития – оратор, красноречивый человек)

2 глава

4. Двенадцать героев составляют один отряд:

В зубах – цигарка, примят картуз.

На спину б надо бубновый туз!

Коротко и ясно – тюрьма по ним плачет, ведь ромб нашивали на одежду каторжникам.

5. Среди них – Петька, “бедный убийца”, повеселевший при напоминании товарищей : “Над собой держи контроль!” (гл.7)

| 6. Подробнее нарисована Катька:

Запрокинулась лицом, ( гл. 4)

Зубы блещут жемчугом…

Ах ты, Катя, моя. Катя,

Толстоморденькая… | Её образ жизни:

… у ней керенки в чулке, ( гл. 2)

… с офицерами блудила, (гл. 5)

… в кружевном белье ходила. |

|

|

|

| Притягательное обаяние: (гл.7)

…удали бедовой

В огненных её очах,

Из-за родинки пунцовой

Возле правого плеча | 7. Ванька (гл.4)

Он в шинелишке солдатской,

С физьономией дурацкой

Крутит, крутит чёрный ус… |

5. Особенности сюжета поэмы “Двенадцать”.

Сюжет можно определить как двухслойный – внешний, житейский: зарисовки с петроградских улиц, и внутренний: побуждение, обоснование поступков “двенадцати”. Один из центров поэмы – конец 6 – й главы: мотив мести, убийства сливается с мотивом лозунгов революции:

Что, Катька, рада? – Ни гу-гу!

Лежи ты, падаль на снегу!

Революционный держите шаг!

Неугомонный не дремлет враг!

Мотив ненависти наблюдается в семи главах поэмы. Ненависть проявляется и как святое чувство:

(гл.1) Злоба, грустная злоба

Кипит в груди…

Чёрная злоба, святая злоба…

И как святотатство звучит в строках: (гл. 2)

Товарищ, винтовку держи, не трусь!

Пальнём-ка пулей в Святую Русь –

В кондовую

В избяную,

В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

Второй кульминационный центр поэмы – 11 глава:

…Идут без имени святого

Все двенадцать вдаль.

Ко всему готовы,

Ничего не жаль…

И дальше отряд идёт “державным шагом”, интонация повествования меняется, становится торжественной.

6. Образы-символы поэмы “Двенадцать”. (Коллективная работа)

Аналитическое чтение поэмы.

Передать всю зыбкость, напряженность душевного состояния героев, все переживания, описать сложившуюся ситуацию помогают образы-символы. Давайте вместе найдём их в тексте.

а) – Ветер, вьюга, снег – постоянные блоковские мотивы – 1 глава;

| Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер –

На всём белом свете!

И зол, и рад. | Ветер хлёсткий!

Не отстаёт и мороз!

Ветер весёлый |

| Гуляет ветер, порхает снег ( гл.2) | Разыгралась что-то вьюга, (гл. 10)

Ой, вьюга, ой, вьюга! |

б) – Символы цвета:

| Чёрный вечер. (гл.1)

Белый снег. | Кровавый флаг, красный флаг (гл.12) |

| Белый снежок (гл.1) | Чёрное, чёрное небо ( гл.1) |

в) – Число “двенадцать”

| Гуляет ветер, порхает снег. (гл. 2)

Идут двенадцать человек. | И идут без имени святого (гл.11)

Все двенадцать – вдаль. |

г) – Пёс безродный – символ старого, отжившего мира.

| Отвяжись ты, шелудивый, (гл.12)

Я штыком пощекочу!

Старый мир, как пёс паршивый,

Провались – поколочу! | Пёс голодный – пёс безродный…

Позади – голодный пёс ( гл.12) |

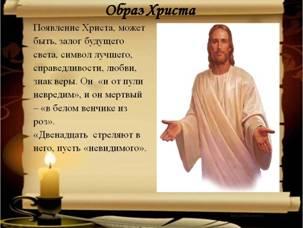

д) – “Христос в поэме – антитеза “псу” как воплощению зла, центральному “знаку” старого мира. Это самая светлая нота поэмы, традиционный образ добра и справедливости”, – так сказал об этом образе-символе критик Долгополов. А другой исследователь утверждал, что “Блок ввёл Христа не как образ церковной традиции, а народного незамутнённого церковью и государством представления о бесхитростной божьей правде. Блок вовсе не “благословлял” революцию этим заимствованным атрибутом народной веры, а лишь утверждал историческую преемственность. Революция принимала в наследство этическую веру народа!”

7. Как Блок передаёт “музыку революции”? ( Работа в группах).

В статье “Интеллигенция и революция”, которую мы изучали, А.Блок призывал всех “слушать музыку революции”. Какие ритмы слышатся в поэме? Это мы должны исследовать прямо сейчас. Задание для трёх групп: определить, какие ритмы слышатся в определённых главах:

| 1 ряд глава11 марш В очи бьётся

Красный флаг.

Раздаётся

Мерный шаг | 2 ряд глава 9 романс Не слышно шуму городского | 3 ряд глава 3 частушка Как пошли наши ребята

В красной гвардии служить. |

| Революционная песня Вперёд, вперёд

Рабочий народ. |

|

|

8. Полемика вокруг поэмы “Двенадцать”.

Полемика (из французского воинственный, враждебный) – спор, объяснение, разъяснение по какому-либо вопросу.

А теперь, имея представление о сюжете, идейном содержании, героях, символах поэмы, ознакомимся с двумя точками зрения на это действительно талантливое произведение.

1. Поэма “Двенадцать” как венец “трилогии вочеловечения” (сл. 16-17):

2. Поэма “Двенадцать” как изображение гибельного пути России (сл. 18-19).

9. Учитель (сл.20):

Объяснить такой ответ Александра Александровича можно словами К.И.Чуковского: “Он умер сейчас же после написания “Двенадцати” и “Скифов”, потому что именно тогда с ним случилось такое, что, в сущности, равносильно смерти. Он онемел и оглох, То есть он слышал и говорил, как обыкновенные люди, но тот изумительный слух, которым он умел вслушиваться в музыку эпох, как никто, покинул его навсегда. “Музыка ушла”, – написал он в своём дневнике уже в 1918 году. Всё для него стало беззвучно, как в могиле. “И поэт умирает, потому что дышать ему нечем”. Эти строки из воспоминаний дают нам возможность понять, как сложно, а порой трагично складывается жизнь творца – поэта, художника, писателя – так тонко чувствующего и понимающего окружающий его мир.

10. Поведение итога урока, выставление оценок.

Итак, на сегодняшнем уроке мы рассмотрели вопросы жанрового, стилевого своеобразия поэмы, анализировали отдельные эпизоды, полемизировали о содержании произведения, в результате которого каждый сделал какой-то выводу для себя, но согласимся, наверное, все с тем, что поэма “Двенадцать” помогает понять сложное положение в стране в первые недели после революции 1917 года.

Приложение

Материалы для выступления групп.

Поэма «Двенадцать» до сих пор неоднозначно трактуется исследователями, хотя ее высокие художественные достоинства никем не оспариваются. Вот, к примеру, два разных взгляда на содержание поэмы А. Блока «Двенадцать» и изображение революции в ней.

1. Поэма «Двенадцать» как венец «трилогии вочеловечения». С Октябрем поэт связывает время решающих перемен в жизни России. О своем безоговорочном принятии революции он открыто заявил в статье «Интеллигенция и революция». Художественным выражением этого признания стали знаменитая поэма «Двенадцать» и стихотворение «Скифы». Поэма «Двенадцать» формально не входит в. блоковскую «трилогию», но связана с ней многими нитями. Она явилась высшей ступенью его творческого пути. «...В январе 1918, — свидетельствует поэт, — я в последний раз отдался стихии . Во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира)». И еще: «...Поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства».

Вот эта «буря во всех морях» и нашла свое выражение в поэме. Ее действие развертывается на фоне разгулявшихся природных стихий («Ветер, ветер — /На всем божьем свете!»; «ветер хлесткий », он« гуляет», «свищет», «и зол ,и рад»: «разыгралась чтой- то вьюга»; «Ох, пурга какая, спасе!» ; «Вьюга долгим смехом / Заливается в снегах» и т. д.). Очевидно, что романтические образы ветра, метели имеют и символический смысл.

Но основа содержания поэмы — «буря» в море жизни. Строя ее сюжет, Блок широко использует прием контраста, который заявлен уже в первых двух строках: «Черный вечер. / Белый снег». Резкое противопоставление двух миров — «черного» и «белого», старого и нового — выявляется в двух первых главах поэмы. В одной — сатирические зарисовки обломков старого мира (буржуя, «писателя- витии», «товарища-попа», «барыни в каракуле», уличных женщин. В другой — коллективный образ двенадцати красногвардейцев, представителей и защитников «новой жизни». Блок нисколько не «выпрямляет», не идеализирует своих героев. Выразители народной стихии, они несут в себе и все крайности. С одной стороны, это люди, сознающие свой высокий революционный долг («Революцьонный держите шаг!/ Неугомонный не дремлет враг!») и готовые его исполнить:

Товарищ, винтовку держи, не трусь!

Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую, В избяную,

В толстозадую!

С другой стороны, в их психологии еще живы и отчетливо выражены настроения стихийной, анархической «вольницы»:

Запирайте етажи,

Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —

Гуляет нынче голытьба!

Да и «событийная» линия поэмы — нелепое убийство красногвардейцем Петрухой своей любовницы Катьки — тоже подчеркивает неуправляемость поступков красногвардейцев и вносит в ее колорит трагическую окраску. Блок видел в революции не только ее величие, но и ее «гримасы». В статье «Интеллигенция и революция» читаем: «Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька? что так «бескровно» и так «безболезненно» разрешится вековая распря между «черной» и «белой» костью?..» Но главным для него было то, чтобы «октябрьскиегримасы», которых, по убеждению поэта «могло быть во много раз больше», не заслонили «октябрьского величия».

Величие и правоту «революции-бури», несущей возмездие старому миру, Блок утверждает в заключительной, финальной главе поэмы, где впереди двенадцати красногвардейцев — «апостолов» новой жизни возникает образ Иисуса Христа. Этот образ многим казался случайным и неуместным. Да и сам автор не был полностью удовлетворен своим решением. «Мне тоже не нравится конец «Двенадцати», — говорил он К. Чуковскому. «Когда я кончил, я сам удивился: почему же Христос? Неужели Христос? Но чем больше я вглядывался, тем явственнее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: К сожалению, Христос». А вот запись поэта от 18 февраля 1918 г.: «Что Христос идет перед ними — несомненно. Дело не в том, «достойны ли они его», а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо — Другого — ?» Может быть, именно этим объясняются разные трактовки исследователями поэмы блоковского Христа: символ революционера, символ будущего, языческий Христос, старообрядческий «сжигающий» Христос, сверхчеловек, Христос как воплощение Вечной Женственности, Христос-художник и даже Христос-антихрист... Думается, что все эти толкования уводят от главного — образ Христа позволяет поэту оправдать революцию с точки зрения высшей справедливости.

И, наконец, о художественном новаторстве «Двенадцати». Поэт сумел отразить в поэме «музыку» тех дней, которая звучала и в нем самом. Это отразилось в ритмическом, лексическом и жанровом многоголосии поэмы. Традиционные ямб и преобладающий в поэме хорей сочетаются с разностопными модификациями классических размеров, с дольником и нерифмованным стихом. В поэме звучат мелодии марша, городского романса, частушки, революционной и народной песни, лозунговые призывы. Блок широко использует разговорную, а зачастую и сниженную, «уличную» лексику. И все это представляет органичное целое. 29 января (11 февраля) 1918 года, в день завершения поэмы, Блок в своей записной книжке не без гордости заметил: «Сегодня я — гений».

Вслед за «Двенадцатью» было написано стихотворение «Скифы» (1918). Противопоставляя «цивилизованный» Запад и «азиатскую» Русь, поэт от имени революционной, «скифской» России призывает народы Европы покончить с «ужасами войны», вложить «старый меч в ножны». Стихотворение завершается призывом к единению:

В последний раз — опомнись, старый мир!

На братский пир труда и мира,

В последний раз на светлый братский пир

Сзывает варварская лира!

Так завершилась «трилогия вочеловечения».

(А. В. Терновский )

2. Поэма «Двенадцать» как изображение гибельного пути России. Трудно согласиться с тем, что «Двенадцать» — венец «трилогии вочеловечения» Блока. Сторонники этой точки зрения подчеркивают, что поэма отобразила романтический подъем на фоне разгулявшейся природной стихии. Однако нигде эта стихия не несет какой-либо положительной нагрузки. Стихия как бы сама по себе, она, скорее, сродни гибельному ветру, с которым для Блока связан образ России. Именно поэтому можно утверждать, что в поэме отображен не романтический подъем, а глубоко переживаемая поэтом духовная пустота, осознание нецелостности мира, невозможности достижения гармонии.

Традиционная точка зрения советского блоковедения состоит в том, что двенадцать красногвардейцев — значительный коллективный образ-символ представителей и защитников «новой жизни». Как положительный момент подчеркивается, что Блок нисколько не «выпрямляет», не идеализирует своих героев, что они выразители народной стихии со всеми ее крайностями, люди, сознающие свой высокий революционный долг и готовые его исполнить.

Можно согласиться, что разрушителей старого ведет дух некоей истины во имя каких-то высоких целей. Можно даже принять, что субъективно А. Блок готов был, подобно В. Брюсову, увидеть в них разрушающих старый мир диких гуннов и даже благословить их. Но объективно он с гениальной прозорливостью показал, что никаких высоких общечеловеческих целей у двенадцати красногвардейцев нет. Все их высокие порывы только внешне красивы. Красногвардейцы оказываются обыкновенными хулиганами, неизвестно во имя чего совершающими лишь одно действие — они убивают Катьку. Выходит, все абстрактные цели во имя чего-то нового (никому не понятного, не известного) сродни гибельному ветру, крутящему Россию. Что будет за метелью, за гибельным ветром, поэт не знает, но предчувствует, что его надежды на гармонию вновь не оправдаются. Не знают и красногвардейцы, ради чего и куда они идут.

Даже Иисус Христос в поэме как бы раздвоен: он в «белом венчике из роз», но «с кровавым флагом». Поэтому нельзя согласиться с мнением ряда исследователей о том, что образ Христа помогает поэту оправдать революцию с точки зрения высшей справедливости. Тем более, что и сам автор не был удовлетворен своим решением.

В итоге все выходит мертво духовно. Революция оказывается ложной Незнакомкой,

отсюда — мрачность, двусмысленность поэмы. Это отлично понял JI. Д. Троцкий,

отказавшийся в отличие от советских блоковедов видеть в «Двенадцати» поэму революции. Думается, что и сам Блок со временем осознал, что его субъективное стремление обрести в революции гармонию нереально. Весной 1920 года на вечере

в Политехническом его попросили прочитать «Двенадцать». «Я этой вещи больше не

читаю», — ответил поэт.

(С. В. Ломтев)

2. 1. Вступление

Для Блока революция являлась возрождением духа музыки. Тема «гибели старого мира», буржуазная цивилизация вызывала у него содрогания. Этот мир ему казался страшным и должен был погибнуть. Так рождается идея – написать о своих чувствах и размышлениях произведение.

2. Предыстория

Для него Октябрьская революция была не столько большевистским событием, сколько некой границей между цивилизациями. Он пишет в письме З. Гиппиус: « Неужели Вы не знаете, что России не будет, так же как и не стало Рима…? Так же не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже расплавился?»

Рис. 1. З. Гиппиус

Для Блока революция – это способ переворота, который «расплавит старый мир». Поэма «Двенадцать» - это то, что услышал Блок в революции. К В. Мочульский (исследователь творчества Блока) сказал: « Темная ночь революции, двенадцать разбойников, кровавая расправа, грабежи и убийства, «гул крушения старого мира», и все же это «гимн к радости»; звуки, ритмы поэмы пьяны хмелем свободы, разнузданны и безудержны, как взбунтовавшаяся стихия».

В. Маяковский спросил мнение Блока о революции, тот ответил, что нравится, только библиотеку сожгли.

Поэт пишет: «Внутри все дрожит». Именно в это день он начал писать поэму «Двенадцать».

Уж я ножичком

Полосну, полосну!..

Рис. 2. Иллюстрация к поэме «Двенадцать»

Так начинается поэма.

Александр Блок в своей поэме «Двенадцать» обозначил три основные силы, три мира. Три, а не два, как это можно было бы предполагать. Наряду с героями «страшного» и «старого» мира и красногвардейцами есть ещё одна сила, светлая и чистая, воплощённая в образе Иисуса Христа. Мы видим, что отношение Блока к революции и рождению нового мира далеко не однозначно.

3. Поэма «Двенадцать». Образы

Блок вскрывает в поэме страшную правду «очистительной силы революции»: антигуманность, всеобщую озлобленность, проявление в человеке низостей и пороков. Как следствие – потеря чистых человеческих чувств и «имени святого», ненависть и кровь.

Автор не стремится надеть на головы красногвардейцев «венчики из роз», а, напротив, прикрепляет им на спину «бубновый туз» – знак каторжников. Но в то же время Блок не торопится обвинять их во всех грехах людских, подчёркивая негативное влияние «старого» мира с его бесчеловечной моралью: прав тот, у кого власть.

В поэме «Двенадцать» как отражение трёх сил мы наблюдаем триединство неба, ветра и земли. Каждая из этих составляющих имеет свой символ и цвет. Небо бело от отражающегося в нём снега, а Иисус Христос – символ этой небесной чистоты. Земля «окрашена» в чёрный цвет, цвет «страшного» мира, и воплощение чёрного – буржуй, «дама в каракуле», «писатель-вития», поп. А вот красный цвет – это ветер революции, он «крутит подолы, прохожих косит».

Сравнение старой, дореволюционной России со старым «шелудивым» псом не случайно. Незадолго до написания поэмы Блок обращался к гётевскому «Фаусту». Фауст перед явлением ему дьявола подобрал на улице чёрного пуделя. (Это олицетворение сатаны неоднократно встречается в произведениях как зарубежных, так и русских писателей.) Видимо, этот гётевский пудель и стал прототипом «шелудивого пса», а вместе с ним и всего «старого» и «страшного» мира.

Что же касается образа «двенадцати», то тут мнения исследователей творчества Блока расходятся: одни сравнивают пикет красногвардейцев с двенадцатью апостолами Христа, другие – с двенадцатью разбойниками атамана Кудеяра из поэмы Н.А. Некрасова. Сам Блок говорил, что ему просто понравилось это число, к тому же пикет красногвардейцев изначально состоял из двенадцати человек. Двенадцать красногвардейцев уверенным, ничем и никем не сбиваемым шагом идут по городу. Они вполне слились с кровавым вихрем революции. Разброда и шатания в своих рядах они не потерпят. После убийства Катьки Петруха неловко, но честно, по-человечески раскаивается в содеянном и обращается к товарищам за помощью. Однако его раскаяние вызывает в товарищах сначала жалость, а потом и вовсе злобу и ожесточение:

И замыкается круг: свобода, данная революцией, породила ещё более страшный мир. Теперь людей, слившихся в кроваво-красном вихре, трудно остановить (если вообще это возможно), потому что они мстят за своё прошлое всем подряд. Вот где чётко прослеживается их крепкая связь со «страшным» миром, пёс «шелудивый» никак не отстаёт.

Но вот в этом круге появляется кто-то, кого сначала принимают за врага. Пока он не виден, призрачен. И только в самом финале поэмы этот кто-то предстанет перед всеми в образе Христа. Но до этого момента неясно, кто возьмёт в руки флаг революции и поведёт людей дальше: Бог или дьявол. И, беря в руки кровавый флаг, Христос Спаситель возлагает на Себя грехи революции и выводит заблудших из мрака и кровопролития.

Все три силы, как в панораме, проходят перед нами в финале поэмы: впереди «в белом венчике из роз» Иисус Христос, за Ним «идут державным шагом» двенадцать красногвардейцев, «позади – голодный пёс». Но идёт Христос не по земле, а «нежной поступью надвьюжной».

Именно в образе Христа, «с кровавым флагом» в руках, «нежной поступью надвьюжной» увлекающего за Собой грешных людей, и воплотил Блок и своё ожидание революции, и свою веру в её очистительную силу, и своё разочарование в ней, и обретение новой веры – веры в нравственное перерождение людей: через любовь и прощение возродится человек к новой жизни.

Поэма открывается картиной зимнего, тревожно настороженного Петрограда, по которому проносится ветер - злой, веселый, беспощадный. Наконец-то он вырвался на волю и может вдосталь погулять на просторе!.. Он сейчас истинный хозяин этих площадей, улиц, закоулков, он завивает вихри белого снега, и прохожим так трудно, а то и невозможно устоять под его порывами и ударами, под его неистовым натиском. Это ветер в самом прямом и буквальном смысле слова, но он же является и символом разгулявшейся и беспощадной стихии, в которой для поэта воплощается дух революции, ее грозная и прекрасная музыка. Горе тем, кто захочет противиться ей и снова загнать ее в подполье: он погибнет в ее неукротимом потоке, - и создателя «Двенадцати» мы видим в поэме как восторженного певца неукротимой стихии. Напрасно пытаются приверженцы прошлого склеить обломки разбитого вдребезги, бороться с разбушевавшейся вьюгой - их потуги нелепы и смешны, ибо нет такой силы в мире, которая могла бы повернуть колесо истории вспять, на старую, уже до конца пройденную колею!

Образы людей, оказавшихся полными банкротами, глухими к величавому и грозному гулу потока революции, выведены в поэме с огромной сатирической силой. Здесь художник разоблачает все их убожество, бессилие, их растерянность перед лицом небывалых исторических событий, все, что делает невероятно нелепыми и смешными их претензии на то, чтобы остаться «хозяевами жизни», теми «властителями дум», какими они дотоле воображали себя.

Пусть они темны и невежественны, пусть их руки в крови и грязи и сами они еще не сознают до конца всей высоты и святости своего подвига, своего великого дела, но они неуклонно и беззаветно служат ему; что бы они ни думали, о чем бы ни говорили, чем бы ни были сейчас заняты или развлечены - они все равно неизменно и неизбежно возвращаются к мысли о нем, тревожатся о нем и, как грохот бурного и неукротимого потока, оно врывается в их разговоры, покрывая все другие звучания, не дает отвлечься ни на минуту, ибо и сами «двенадцать» целиком захвачены пылом и пафосом борьбы с «неугомонным врагом».

Рис. 3. Катька из поэмы «Двенадцать»

Вот почему их разговор о Катьке, об изменившем им солдате Ваньке, не отличающийся излишней пристойностью, сменяется ружейной пальбой («Тра-та-та!»), снова напоминающей о том самом главном, ради чего «наши ребята», герои поэмы, пошли «в красной гвардии служить»:

Товарищ, винтовку держи, не трусь!

Пальнем-ка пулей в Святую Русь -

В кондовую,

В избяную,

В толстозадую!

Теперь пришла пора разделаться со всеми старыми порядками, со смирением, с покорностью, «святостью», с духом непротивления злу - именно в него готовы «пальнуть пулей» герои Блока. Они ясно осознают, что многим из них не пережить тех событий, которые ныне сотрясают весь мир, - вот почему их разговор, начатый с самых бытовых и даже низменных предметов, приобретает совсем иной характер; в него неизбежно врываются мотивы широчайшего общественного масштаба, в нем звучат воззвания, обращенные ко всему трудовому народу, впервые в мире взявшему власть в свои руки:

Революционный держите шаг!

Неугомонный не дремлет враг!

Эти призывы, приказы, лозунги, подхваченные и затверженные, словно строки нерушимого и святого завета, миллионами людей труда, сменяются проникновенными, лирически взволнованными размышлениями поэта о судьбах «двенадцати», - да и не только о них, но и обо всех тех, кто своей кровью и своей жизнью готов защищать великие завоевания революции:

Как пошли наши ребята

В красной гвардии служить -

В красной гвардии служить -

Буйну голову сложить!

Герои поэмы идут в бой за революцию «без имени святого», и их присказка - это «эх, эх, без креста!»; они безбожники, у которых насмешку вызывает даже одно лишь упоминание о Христе, о «спасе»:

- Ох, пурга какая, спасе!

- Петька! Эй, не завирайся!

От чего тебя упас

Золотой иконостас?

И все же то дело, которое они вершат, не жалея своей крови и самой жизни, ради будущего всего человечества, право и свято. Вот почему невидимый красногвардейцами бог - в согласии с воззрениями Блока - все же с ними, и во главе их поэт видит одну из ипостасей божества - бога-сына:

4. Образ Христа

...В белом венчике из роз -

Впереди - Исус Христос.

поступью надвьюжной».

Рис. 4. Образ Христа

Именно в образе Христа,

Если «страшный мир» являлся в глазах поэта воплощением зла, тонул в «демоническом мраке», то, значит, силы противостоящие ему и разрушающие его, не могут не быть в конце концов добрыми, светлыми, святыми, как бы ни была неприглядна та или иная их видимость; вот почему поэт говорит не просто о злобе, кипящей в груди героев его поэмы, но о «святой злобе», - а воплощением святости в глазах Блока являлся образ Христа, каким поэт и стремился «освятить» революцию.

Христос в поэме Блока - это заступник всех угнетенных и обездоленных, всех, кто был некогда «загнан и забит», несущий с собою «не мир, но меч» и пришедший для того, чтобы покарать их притеснителей и угнетателей. Этот Христос-воплощение самой справедливости, находящей свое высшее выражение в революционных чаяниях и деяниях народа, - какими бы суровыми и даже жестокими ни выглядели они в глазах иного сентиментально настроенного человека. Вот тот Христос, с которым, сами того не ведая, идут красногвардейцы, герои поэмы Блока. Конечно, такая трактовка вопросов морали вызвана идеалистическими предрассудками поэта, - но и их следует принять во внимание, если мы хотим уяснить образ, завершающий его поэму.

Рис. 5. Иллюстрация к поэме «Двенадцать»

Все действие поэмы стремительно развивается, словно подгоняемое порывами неукротимой бури, и образ вьюги, пурги, метели, безудержно разгулявшейся стихии словно бы обрамляет здесь все события - от начала до торжественного их завершения; ее гул, ее посвист, ее вой и составляют грозный хор, сопровождающий все перипетии трагедии, происходящей на наших глазах «на всем божьем свете». Неукротимый ветер врывается в поэму, окрыляет или сбивает с ног ее героев, становится одним из самых активных персонажей, - и словно бы именно этим «нестройным вихрем» определяется строй поэмы, ее характер - страстный, порывистый, безудержный, сметающий любой заранее заданный предел и самым неожиданным образом изменяющий течение повествования. Это по-своему откликается в звучании стиха - раскованного, свободного, необычайно смелого, разговорно-непринужденного, чуждого каким бы то ни было заранее установленным канонам и размерам; поэт готов использовать или отбросить любой из них - лишь бы это соответствовало правде живого, непосредственного и постоянно меняющегося чувства; так стихия ветра становится и стихией самой поэмы.

Поэма поразительна такою внутренней широтой, словно вся разгневанно бушующая, только что порвавшая вековые путы, омытая кровью Россия вместилась на ее страницах - со своими стремлениями, раздумьями, героическими порывами в неоглядную даль, эта Россия-буря, Россия-революция, Россия - новая надежда всего человечества - вот та героиня Блока, могущество которой придает огромное значение его поэме.

Таким высоким был творческий подъем, переживаемый поэтом, что еще не успели просохнуть черновики поэмы «Двенадцать», а он уже писал необычайно значительное - по своей остроте и злободневности - стихотворение «Скифы», в котором самым прихотливым и противоречивым образом сочетались и острое чувство современности, заставляющее поэта бросать вызов европейской буржуазии, видевшей в Октябрьской революции смертельную угрозу для себя, и явно идеалистические, издавна присущие поэту предрассудки; стихотворение Блока носит на себе печать воззрений В. Соловьева на Россию, как «щит» между Востоком и Западом, и поэт говорит, обращаясь к своим современникам-европейцам:

Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, -

С раскосыми и жадными очами!

Поэт уверяет: если Европа не откликнется на призыв его «варварской лиры», приглашающей ее «на братский пир труда и мира», тогда она будет иметь дело «с монгольской дикою ордою», которая ничего не оставит от ее Пестумов, от ее многовековой культуры, от самого ее существования. Вместе с тем поэт настойчиво и неотступно обращался к народам западноевропейских стран, господствующие классы которых уже замышляли походы против революции, с вдохновенным и великодушным призывом:

Придите к нам! От ужасов войны

Придите в мирные объятья!

Пока не поздно - старый меч в ножны,

Товарищи! Мы станем - братья!

Но на приглашение на «пир труда и мира» правительства западноевропейских стран ответили активной поддержкой белогвардейских полчищ, контрреволюционных восстаний, усиленной подготовкой к интервенции, которая и была вскоре осуществлена ими в огромных масштабах, развернулась от Черного моря до Белого, от Балтики до Тихого океана, на фронтах протяженностью во многие и многие тысячи верст.

Здесь важно подчеркнуть, что поэт, по-своему, со своих позиций поддерживая мирную политику и мирную инициативу большевиков, приходил к верному выводу: правда - с большевиками, с войной надо кончать, а те, кто хочет вести войну «до победного конца», - это и поистине люди, «опозорившие себя», «изолгавшиеся», недостойные звания человека (говоря словами самого поэта).

29 января 1918 года Блок пишет « Сегодня я – гений». Но после этого он перестал слушать «музыку революции».

5. Заключение

Поэма «Двенадцать» формально не входит в блоковскую «трилогию», но, связанная с ней многими нитями, она стала новой и высшей ступенью его творческого пути. «…Поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях – природы, жизни и искусства». Вот эта «буря во всех морях» и нашла свое сгущенной выражение в поэме. Все ее действие развертывается на фоне разгулявшихся природных стихий. Но основа содержания этого произведения – «буря» в море жизни.

6. Дополнительно. Отзывы современников о поэме «Двенадцать»

Поэма Блока «Двенадцать» в восприятии современников Блока. Строя сюжет поэмы, Блок широко использует прием контраста.

Поэма «Двенадцать» сразу же после опубликования вызвала самые противоречивые отклики.

«Поэма произвела целую бурю: два течения, одно восторженно-сочувственное, другое - враждебно-злобствующее - боролись вокруг этого произведения...» - сообщает биограф поэта М. А Бекетова («Александр Блок», 1922, стр. 256), и буря, вызванная этой поэмой, не затихала целые годы.

Рис. 6. Биограф поэта М. А Бекетова

Даже из воспоминаний наиболее озлобленных врагов и клеветников поэта (не говоря уже о других источниках!) явствует, что поэма «Двенадцать» превратилась в событие огромного масштаба и ее строки в годы гражданской войны стали плакатами, полотнищами, лозунгами, поднимавшимися над демонстрациями, видневшимися на мчащихся к фронтам поездах - и с ними солдаты Красной Армии шли на борьбу с белогвардейцами и интервентами.

«Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тенишевском зале, Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему – «изменники». Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно...»

После появления «Двенадцати» и статьи «Интеллигенция и Революция», вызвавших невероятную ярость в стане контрреволюции, к которому примкнули и многие писатели-витии», он мог решительно и спокойно сказать по их адресу:

«Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили!

Правда глаза колет».

Здесь под правдой Блок подразумевал все горькое, резкое, беспощадное, что брошено им в лицо тем людям, которые еще так недавно рядились в тогу глашатаев и «пророков» революции, а ныне яростно поносили ее на всех углах и перекрестках.

Домашнее задание

Прочитать поэму Блока « Двенадцать»

Составить цитатный план.

Список литературы

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Русская литература ХХ века.: Учебник для 11 класса: В 2 ч. – 5 –е изд. – М.: ООО 2ТИД « Русское слово – РС», 2008.

2. Агеносов В.В. Русская литература 20 века. Методическое пособие М. «Дрофа», 2002

3. Русская литература 20 века. Учебное пособие для поступающих в вузы М. уч.-науч. Центр «Московский лицей»,1995.

4. Викисловарь.

Рекомендованные ссылки на ресурсы интернет

Гиппиус называла А.А. Блока «потерянное дитя», тем самым подчёркивая трагичность фигуры поэта в нашей национальной истории. Действительно, Блок трагичен своим образом романтика в революции, образом гения, охваченного стихией революции. Трагичен он и своим запоздалым постижением той цены, которую заплатила вся Россия и русская интеллигенция и за дьявольское наваждение – уверенность в том, что к светлому будущему можно прийти через разрушения, кровь, смерть. Блок, очевидец «страшных лет России», со всей своей гениальностью отобразил процесс русской революции в поэме «Двенадцать», своём самом значимом, самом нетленном творении, потому что именно в этой поэме автор подводит итог безрассудному увлечению русской интеллигенции идей революции.

Пожалуй, в творчестве Блока нет другого создания, возбудившего столь бурную реакцию современников, как поэма «Двенадцать». Это одно из самых выдающихся современных произведений русской поэзии начала XX века «Двенадцать» - объективный дневник революционных событий.

В основе «Двенадцати» конфликт, борьба старого и нового, борьба двух «миров». Поэма начинается словами:

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер —

На всем божьем свете!

В мир ворвалась стихия, ветер. Эта стихия набирает силу, придается разгулу, смешивается с вьюгой и всё это обрушивается на город, на души людей. Уже появляются приметы нового времени – плакаты, истрепанный флаг с надпись: «Вся власть – Учредительному собранию!» - поношенность которого выступает символом уходящего времени. И главное – идут двенадцать солдат. Уже чувствуется, что сейчас происходит что-то важное : в борьбу вступили хаос и гармония, свет и тьма.

Но не двенадцать воплощают ту мировую гармонию, идею света. Они скорее – ночная душа города, мира грабежа, убийства:

Пальнём-ка пулей в Святую Русь —

И вид у них, как у каторжников:

В зубах цигарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз.

Эта карточная масть – символ неволи, знак заключенных. Куда и зачем они идут? И что значит их радостный рефрен:

Свобода, свобода,

Эх,эх без креста!

Становится ясно, эти люди готовы к разрушению и насилию: «Выпить кровушки за зазнобушку». Поэт подчёркивает в человеке два начала: чёрное бесовское и белое Христово. Блок, как романтик, был убеждён, что из стихий должна являться на свет гармония. Но мы видим, что шествия двенадцати «апостолов» революции замыкает пёс – символ дикого, необузданно злого, жестокого начала. И только где-то далеко впереди, за снежной завесой, видна фигура того, от кого они отказались, сняв с себя крест, - Христос. Сами же они удивляются тому, как тьма кругом : «Эка тьма!». И это не только темнота ночи, эта ночь в душах двенадцати, не просто ночь, а тьма безверия и слепоты. Доказательством тому является убийство Катьки. Петруха убивает свою возлюбленную, потому что понимает свободу, как возможность действовать безнаказанно, основным его мотивом является месть. Он и сам не замечает, как становится убийцей. Первоначально Петьку мучает совесть

Загубил я, бестолковый,

Загубил я сгоряча... ах!

Но красногвардейцы не понимают страданий Петьки, они стыдят товарища за то, что тот «расклеился», говорят о том, что не ничего предосудительного в убийстве ради идеи.

Потяжеле будет бремя

Нам, товарищ дорогой!

Не сложно представить, сколько ещё будет невинных жертв на их пути, но то, что Петька переживает из-за, свидетельствует о том, что в нём есть совесть, чувство, которое Блок считал, памятью о Боге. Совесть убийцы в данном случае трансформируется в страх. И тут появляется

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди — Исус Христос.

Чуковский говорил: «Я назвал поэму гениальной. Его темы огромны: Любовь. Бог. Россия. Его тоска вселенская: не о случайных … изъянах быта, но о вечной непоправимой беде бытия». Эта беда – безверие, отсутствие морального закона. Блок верил, что Иисус Христос вернется на благодатную русскую землю, которая не разучилась ещё терзаться угрызениями совести.