Народная праздничная одежда

Урок изобразительного искусства в 5 классе

Выполнила: учитель ИЗО МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» Дукачёва Галина Ивановна

Цель: ознакомление с русским народным костюмом, выполнение эскиза русского народного костюма. Задачи: Обучающие: познакомить учащихся с русским народным костюмом, значением колорита в одежде. Формировать умения и навыки учащихся при использовании различных видов техники в работе. Развивающие: продолжить развитие эстетического и художественного вкуса, творческой активности и мышления учащихся. Воспитывающие: прививать интерес к русскому народному творчеству.

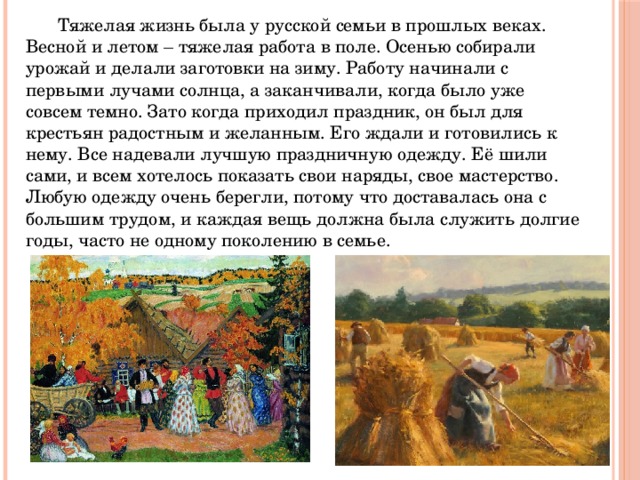

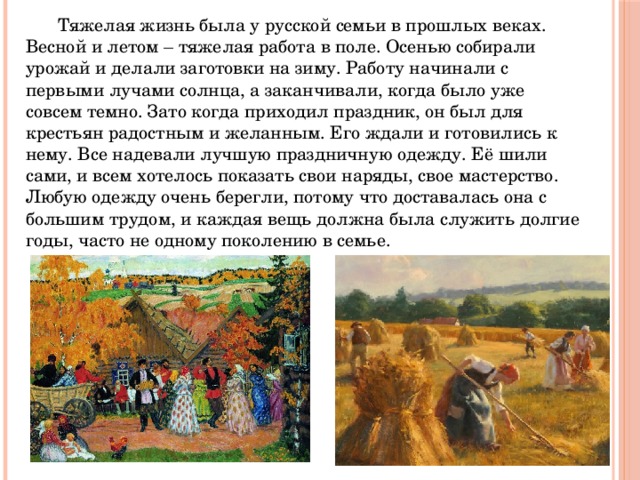

Тяжелая жизнь была у русской семьи в прошлых веках. Весной и летом – тяжелая работа в поле. Осенью собирали урожай и делали заготовки на зиму. Работу начинали с первыми лучами солнца, а заканчивали, когда было уже совсем темно. Зато когда приходил праздник, он был для крестьян радостным и желанным. Его ждали и готовились к нему. Все надевали лучшую праздничную одежду. Её шили сами, и всем хотелось показать свои наряды, свое мастерство. Любую одежду очень берегли, потому что доставалась она с большим трудом, и каждая вещь должна была служить долгие годы, часто не одному поколению в семье.

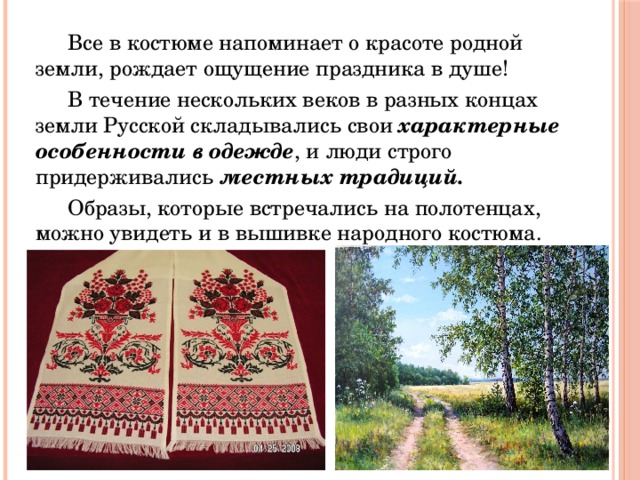

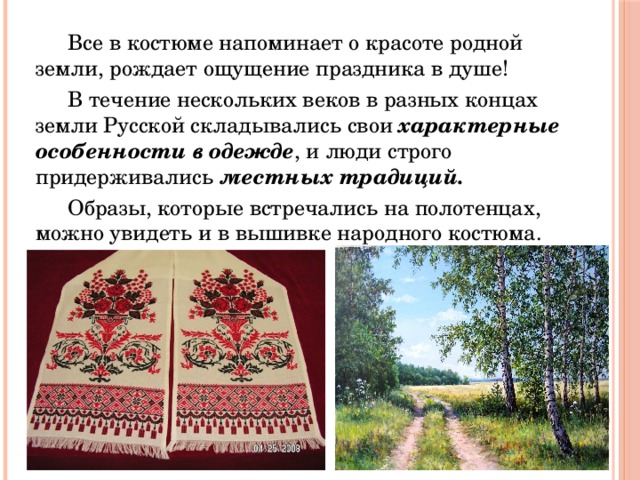

Все в костюме напоминает о красоте родной земли, рождает ощущение праздника в душе!

В течение нескольких веков в разных концах земли Русской складывались свои характерные особенности в одежде , и люди строго придерживались местных традиций.

Образы, которые встречались на полотенцах, можно увидеть и в вышивке народного костюма.

Рубаха

Основой женского народного костюма была рубаха . Ее шили из тонкого серебристо-белого льняного или конопляного полотна, которое ткали крестьянки дома. На Русском Севере еще в прошлом веке праздничной и свадебной одеждой считались рубахи-долгорукавки, рукава которых доходили до 2-х метров и имели прорези-«окошки» для рук. Длинным рукавам приписывалась особая сила. Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но и оберегала, защищала женщину. Особенно тщательно украшались ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи и рубахи-«сенокосицы» (в которой косили). Рубаха была до пят и надевалась без сарафана. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее будет ее владелица, и это непременно скажется на ее потомстве. Прикасаясь к земле и травам изукрашенным подолом, женщина надеялась, что передает земле силу плодородия, скрытую в орнаментах вышивки, и сама получает взамен жизненные силы.

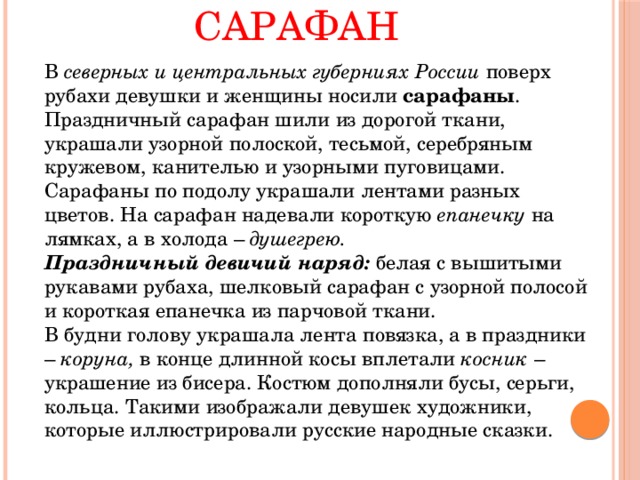

Сарафан

В северных и центральных губерниях России поверх рубахи девушки и женщины носили сарафаны . Праздничный сарафан шили из дорогой ткани, украшали узорной полоской, тесьмой, серебряным кружевом, канителью и узорными пуговицами. Сарафаны по подолу украшали лентами разных цветов. На сарафан надевали короткую епанечку на лямках, а в холода – душегрею. Праздничный девичий наряд: белая с вышитыми рукавами рубаха, шелковый сарафан с узорной полосой и короткая епанечка из парчовой ткани. В будни голову украшала лента повязка, а в праздники – коруна, в конце длинной косы вплетали косник – украшение из бисера. Костюм дополняли бусы, серьги, кольца. Такими изображали девушек художники, которые иллюстрировали русские народные сказки.

Понёва

На юге России вместо сарафана женщины носили понёву - домотканную клетчатую шерстяную юбку из двух полотнищ. Понёву тоже обшивали лентами и тесьмой. К понёве полагался передник (запон, занавеска). Передник иногда был сплошь украшен узорными полосами и нес символику, связанную с землей(ромбы, волнистые линии, образы матери-земли, птиц, древа жизни). Поверх понёвы и передника надевали навершник из нарядной ткани, украшенной вышивкой. Он делал женщину величавой, статной. Нарядно украшенные костюмы и головные уборы носили только по праздникам, хранили долго и передавали по наследству как самое ценное.

Свадебный костюм

Крестьянская свадьба – большой праздник, насыщенный множеством обрядов. Для него требовался особый костюм. Свадебный костюм – самый нарядный и торжественный, непременно богато украшенный, несущий в себе волшебную магию красоты. Головной убор – самая драгоценная часть костюма!

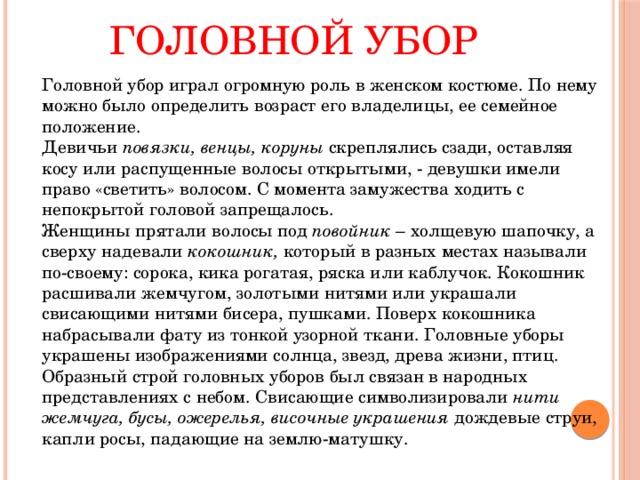

Головной убор

Головной убор играл огромную роль в женском костюме. По нему можно было определить возраст его владелицы, ее семейное положение. Девичьи повязки, венцы, коруны скреплялись сзади, оставляя косу или распущенные волосы открытыми, - девушки имели право «светить» волосом. С момента замужества ходить с непокрытой головой запрещалось. Женщины прятали волосы под повойник – холщевую шапочку, а сверху надевали кокошник, который в разных местах называли по-своему: сорока, кика рогатая, ряска или каблучок. Кокошник расшивали жемчугом, золотыми нитями или украшали свисающими нитями бисера, пушками. Поверх кокошника набрасывали фату из тонкой узорной ткани. Головные уборы украшены изображениями солнца, звезд, древа жизни, птиц. Образный строй головных уборов был связан в народных представлениях с небом. Свисающие символизировали нити жемчуга, бусы, ожерелья, височные украшения дождевые струи, капли росы, падающие на землю-матушку.

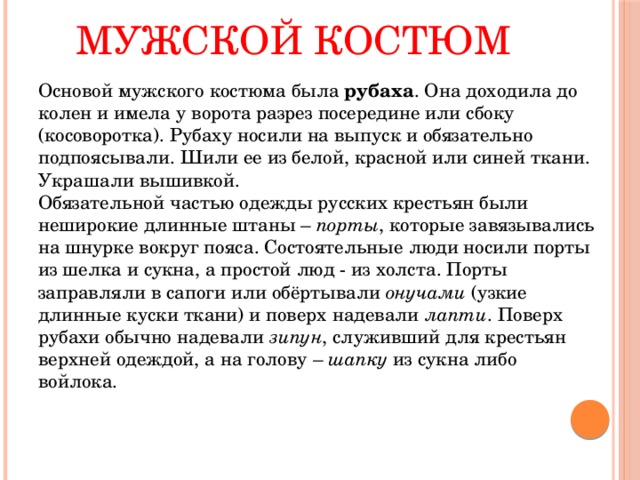

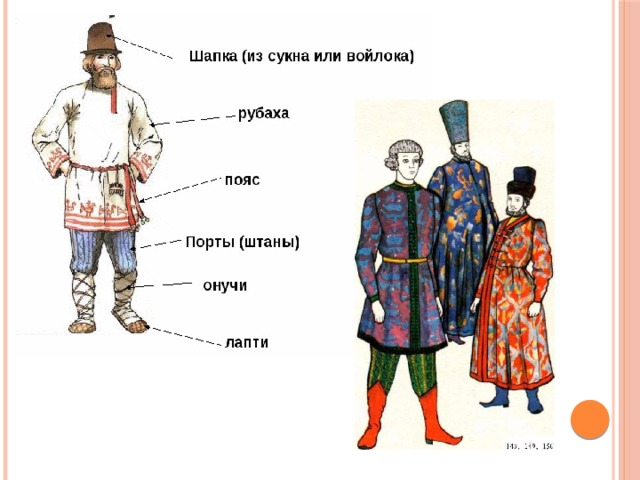

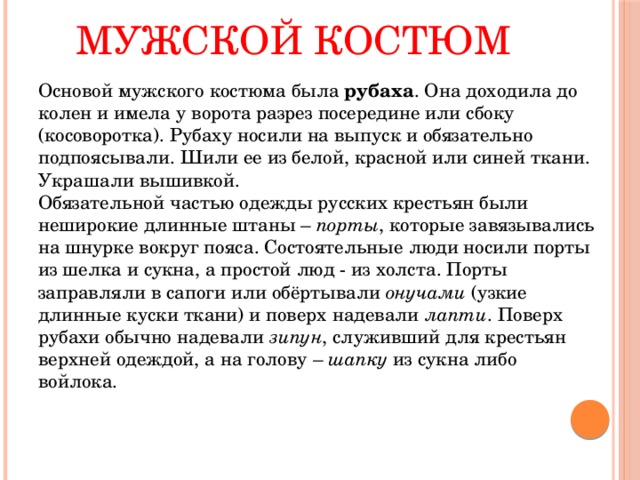

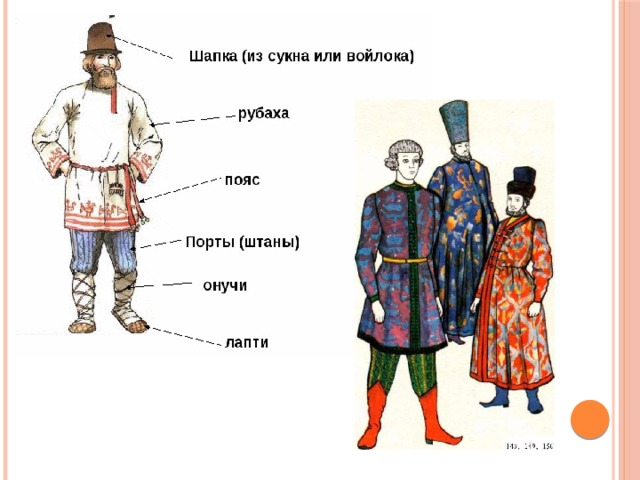

Мужской костюм

Основой мужского костюма была рубаха . Она доходила до колен и имела у ворота разрез посередине или сбоку (косоворотка). Рубаху носили на выпуск и обязательно подпоясывали. Шили ее из белой, красной или синей ткани. Украшали вышивкой. Обязательной частью одежды русских крестьян были неширокие длинные штаны – порты , которые завязывались на шнурке вокруг пояса. Состоятельные люди носили порты из шелка и сукна, а простой люд - из холста. Порты заправляли в сапоги или обёртывали онучами (узкие длинные куски ткани) и поверх надевали лапти . Поверх рубахи обычно надевали зипун , служивший для крестьян верхней одеждой, а на голову – шапку из сукна либо войлока.

Физкультминутка

Самостоятельная работа учащихся

На основе увиденного материала выполнить эскиз русского народного праздничного костюма. Можно воспользоваться рисунком фигуры человека.

Порядок работы над эскизом

1. Построение общей формы костюма. 2. Наметить места украшения и орнамента. 3. Определить вид головного убора. 4. Украсить орнаментом, намеченные места. 5. Определить колорит и характер костюма.

Домашнее задание

Узнать у мам и у бабушек, что такое кукла-берегиня. Принести необходимую ткань, нитки, тесьму, бисер, кружева, ленты.

Рефлексия

Отлично, я все понял, и мне было интересно

Хорошо, но я немного не понял, и были небольшие трудности

Мне было неинтересно на уроке, я очень устал

Спасибо за внимание!