Тема: Горькая доля народа пореформенной России (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)

Цель: узнать историю создания поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», помочь обучающимся почувствовать социальную трагедию крестьянства, пробудить интерес к поэме

Методы: самостоятельное изучение поэмы, самостоятельное формулирование тем поэмы, выразительное чтение, навыки конспектирования, презентация

Тип: комбинированный

Литература: текст поэмы, учебник Лебедева 10 класс 2 часть, толковый или энциклопедический словарь

Ход урока:

Народ освобождён,

Но счастлив ли народ?

Сегодня на уроке мы с вами начинаем изучать поэму Некрасова «Кому…», время создания поэмы – послереформенная Россия.

Цель урока: узнать историю создания поэмы. Тема урока: Горькая доля народа пореформенной России. Попытаемся воссоздать историческую действительность России после реформы 19 февраля 1861 года. Проблемный вопрос, который сегодня мы должны решить, заключён в эпиграфе сегодняшнего урока: народ освобождён, но счастлив ли народ?

Мнение обучающихся (понравилась, не понравилась)

Слово учителя: многие исследователи называют это произведение поэма-эпопея. Накануне я вас просила посмотреть в толковом словаре лексическое значение слова …

Т.Л. ПОЭМА –

Т.Л. ЭПОПЕЯ – это произведение, в котором изображены исторические судьбы народа и охватывает целые эпохи в жизни страны

Слово учителя: Итак, это не поэма в обычном смысле слова и даже не роман в стихах, а народная эпопея нового времени, сохранившая связь с древнерусским былинным эпосом. В этом произведении воплощены исконные, вечные черты русского национального характера, его незыблемые нравственные устои, народное горе и народное счастье.

А сейчас вспомним и воссоздадим историческую действительность пореформенной России. В курсе истории вы изучали этот период и знаете основные положения Манифеста 19 февраля 1861 года.

1 группа, вы говорите основные положения реформы, суть этих положений, а 2 группа – показываете что получилось на самом деле.

Работа в группах !!! Временнообязанные!!! Крестьяне, которые получили личную свободу, но продолжали нести повинность в пользу помещика (до окончания выкупной операции)

(Об-ся зачитывают основные положение, а другие обучающиеся говорят, что получилось из этого)

Итог: говорят обучающиеся. Реформа, задуманная как золотая середина между помещиком и крестьянами получилась однобокой и не в пользу крестьянина. Крестьянин не получил главного - земли

Вот что говорил Н.Г. Чернышевский, друг и соратник Некрасова: «В день объявления воли я пришёл к нему и застал его в кровати. Он был крайне подавлен; кругом на кровати лежали разные части «Положения» о крестьянах». «Да разве это настоящая воля!» - говорил Некрасов. – Нет, это чистый обман, издевательство над крестьянами!». Так что мне пришлось даже успокаивать его»

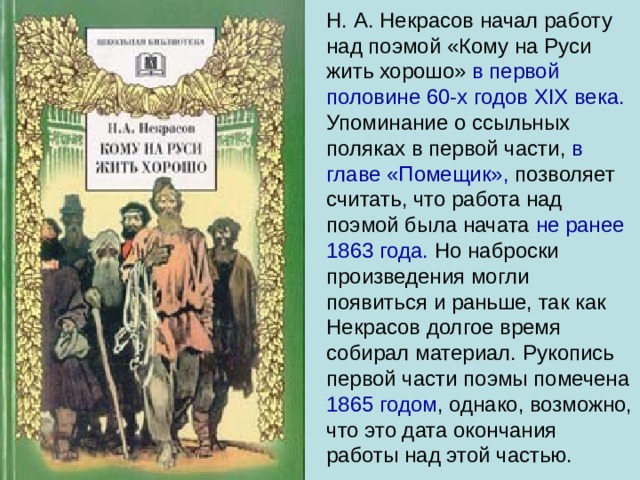

Получается, что Некрасов ещё в день опубликования Манифеста (5 марта 1861 года) понял, что народ обманут.

А теперь обратимся к истории создания поэмы (презентация)

1. идея создания;

2. почему создаёт?

3. композиция, перечислить все главы

4. иллюстрации

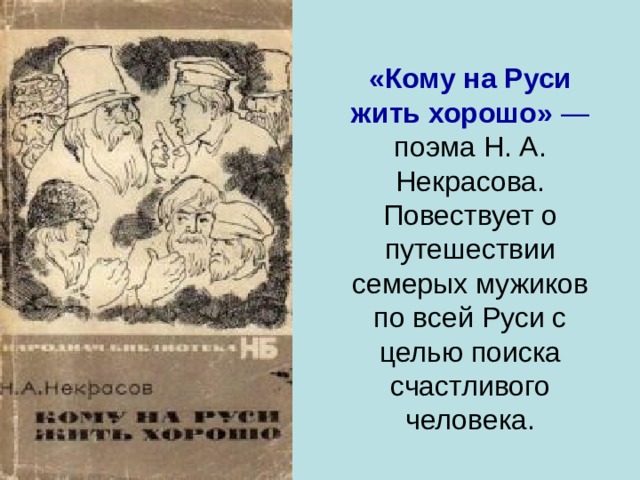

Поэма – путешествие по родной стране позволила автору внести в поэму самый разнообразный материал: встречи, расспросы, подробные рассказы, описания, биографии героев. Перед нами движущаяся панорама жизни. Некрасов сосредотачивает внимание на раскрытии обстановки, обстоятельств, событий, с которыми встречаются 7 мужиков. Посмотрите, в центре картины не судьбы отдельной личности, а необычайный широкий охват событий народной жизни. И вопрос, по которому разгорается спор, - самый главный в жизни всего крестьянства пореформенной России.

А теперь выразительно читаем часть 1 поэмы, пролог

Т.Л. Пролог – начало, зачин произведения

Чтение до слов «А Пров сказал: «Царю…» стр.308

Что увидели в первых строчках? Сказочное начало, цифра 7 – магическое сказочное число. Здесь речь идёт о русской земле, и называет её Некрасов Русью, что сразу придаёт рассказу необычайную широту, …

…но уже на фоне этой первой сказочной строфы резким диссонансом звучит: «семь временнообязанных» - и всё приобретает остросовременный смысл

А название деревень, уезда, губернии вам о чём либо говорит? (ответы обучающихся) О тяжёлом положении крестьян, живущих в деревне, уезде, губернии; Эх, счастие мужицкое, дырявое, с заплатками, горбатое, с мозолями… так далее сожалеет Некрасов

Кто счастлив по мнению крестьян? (ответы об-ся)

Задание: проследите далее по тексту динамику нарастания спора. Отметьте применяемые автором глаголы: сказал, молвил. (зачит! Стр.308);

а затем упираются, всяк на своём стоит, идут - перекоряются, кричат – не образумятся! Стр.309

А когда начинают во 2 раз спорить? Стр 310- 311 Кричат Всяк на своём стоит…

Делаем вывод: подбор глаголов помогает автору показать, что крестьяне заинтересованы в споре. Всё это усиливается художественными средствами. Какие вам здесь встретились? Сравнения: мужик что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом её оттудова не выбьешь», идут, как будто гонятся за ними волки серые, что дале – то скорей»

Задание: какие мысли и чувства рождает описание драки мужиков в сказочном лесу? «Оживление» природы в этой сцене усиливает общее напряжение, помогает увидеть «взбаламученное, крестьянское море»: всё волнуется, движется, шумит. Зачит!!! О животных. Стр. 311-312 Сколько в этом пьяном побоище неорганизованного, стихийного, тёмного:

И в правду: сами спорщики

Едва ли знали, помнили –

О чём они шумят… стр.313

Подрались успокоились (очистились).

Совершается чудо! Что? Самобранная скатерть, а после что решают мужики? Зачит!!! « а с толком дело спорное по разуму, по-божески, по чести повестИ» стр.317

В домишки не ворочаться

Не видеться ни с женами,

Ни с малыми ребятами,

Ни с стариками старыми,

Покуда не доведают,

Как ни на есть доподлинно,

Кому живётся весело, вольготно на Руси?

Итог: Итак, к концу пролога 7 мужиков странников становятся правдоискателями. Вопрос о счастье не личный, а общественный. Речь идёт о самом главном в жизни народа. О счастье народа в пореформенный период. А было ли это счастье? В чём счастье? Получили землю?! Поэтому-то доля горькая! Народ освобождён? А счастлив ли народ? Эту проблему мы продолжим решать и на следующих уроках, изучая поэму «Кому…»

А «Пролог» подготовил нас, читателей, к восприятию и пониманию замысла поэмы – показать Русь в переломный момент!!!

Рефлексия: что запомнилось, что стало понятным? Что непонятным?

Оценки за урок: за работу на уроке:

За презентацию:

Д/З: перечитать главы 1 части и выяснить, счастливы ли поп, помещик и Ермила Гирин