« Вальдорфская

школа. Школа диалога культур».

Введение

Современная школа рассматривается в педагогике как сложная педагогическая система, важнейшими составляющими которой выступают процессы воспитания и обучения. В педагогической литературе встречаются следующие определения воспитательной системы школы.

Воспитательная система – сложное социальное психолого-педагогическое, саморегулирующееся и управляемое образование, охватывающее весь педагогический процесс, интегрирующее учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение» (Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина и др.).

Воспитательная система школы – это такой способ организации ее жизнедеятельности, который предполагает упорядоченность дидактического и воспитательного процессов, их взаимопроникновение в соответствии с принятой педагогической идеей, совершенствование и изменение характера сложных связей между компонентами системы (И.А. Карпюк)

Воспитательная система – это целостный социальный организм, функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов воспитания (субъекты, цели, содержание и способы деятельности, отношения) и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат (Л.И. Новикова).

Основные признаки воспитательной системы:

1) она всегда существует в рамках определенной социальной структуры (семьи, школы, пуза, государства) и логики выполнения социального заказа;

2) основана на совокупности взаимосвязанных целей и принципов воспитания, методов и приемов их реализации;

3) охватывает весь педагогический процесс образовательной организации, интегрирующий учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение;

4) предполагает:

• упорядоченность жизнедеятельности школы или другой образовательной организации;

• наличие сложившегося единого школьного коллектива;

• интегрированность воспитательных средств в комплексы, в крупные организационные формы (центры, клубы, ключевые дела и т.п.);

5) является саморегулирующимся и управляемым конструктом.

Компоненты воспитательной системы :

• теоретическая концепция (цели, задачи, принципы, совокупность педагогических идей, теорий, положительный педагогический опыт), для реализации которой создается воспитательная система;

• содержание системы (научные знания, информация, ценности, достижения культуры и т.п.), в том числе системообразующая творческая, коллективная и личностно-значимая деятельность в сфере учения, труда, досуга и т.д., способствующая реализации целей и теоретических идей системы;

• субъекты деятельности как ее участники и организаторы;

• отношения, рождающиеся в деятельности и общении и интегрирующие субъектов в некую общность (психологический климат);

• развитые формы общения и гуманистические отношения;

• управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов в целостную систему, а также ее развитие;

• внутренняя и внешняя среда системы, освоенная ее субъектами.

Наличие в школе воспитательной системы легко идентифицируется по некоторым внешним признакам. Так, в ней всегда заметен школьный коллектив – сообщество детей и взрослых, связанных единой целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества и сотворчества. Усиливается внимание коллектива к каждой личности. Идет интенсивная интеграция учебно-познавательной и внеурочной воспитательной деятельности. Внимание взрослых и детей сосредоточивается на методах самовоспитания, самоуправления, саморазвития, самооценки. Происходит накопление традиций и передача их от поколения к поколению. Среди педагогов утверждается ценность творчества, интерес к науке.

Развиваясь, воспитательная система влияет на среду, т.е. происходит педагогизация внутренней и внешней среды. Возникает воспитательное пространство, т.е. целенаправленно освоенная школой окружающая среда. Это делает школу "открытой" воспитательной системой.

В истории педагогики и в настоящее время существуют разнообразные воспитательные системы, отличающиеся друг от друга видом, местонахождением, временем существования, теоретической концепцией (педагогической философией), путями внедрения и т.д.

Рассмотрим некоторые из наиболее известных.

Вальдорфская система образования и Вальдорфская школа

По всему миру работают штайнеровские, или вальдорфские, школы. В настоящее время их свыше тысячи. В них учителя стремятся воплотить принципы штайнеровской педагогики в наиболее полном виде. Размах вальдорфского движения огромен. Только в 14 странах Европы насчитывается 600 вальдорфских школ, они есть в Северной Америке и других частях света.

Вальдорфская система образования базируется на Антропософии (или духовной науке), которая была создана австрийским мыслителем Рудольфом Штайнером.

Рудольф Штайнер (1861-1925) - пример Учителя как в обычном, так и в духовном смысле. В 20 книгах и 6000 лекциях им затронуты: религия, философия, наука, экономика, сельское хозяйство, образование, медицина и искусство. Объединением человеческого и стоящего за ним духовного знания он основал Антропософию (Человеко-знание), которая предлагает человеку сознательные духовно-научные методы достижения познаний высших миров.

В России его последователями были многие люди науки и искусства, в том числе Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Михаил Чехов, Андрей Тарковский и другие.

Антропософия (от греческих слов "антропос" - "человек" и "софия" - "мудрость"). Это разновидность теософии (учения о единении человеческой души с божеством), которая ставит своей целью раскрытие скрытых способностей человека с помощью системы специальных упражнений (эвритмии, музыки и т.п.).

Главная задача антропософской педагогики видится в том, чтобы сохранить ощущение животворящего дыхания жизни, которое свойственно детству, но, к сожалению, так редко встречается у наших рано взрослеющих детей, чьи родители стремятся как можно раньше и как можно больше "вложить" в голову ребенка.

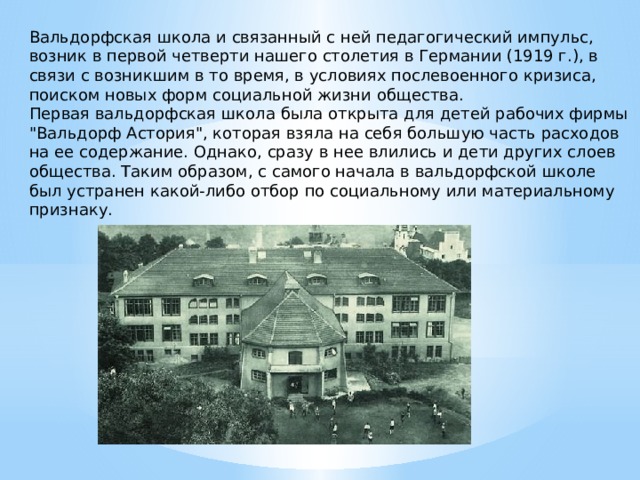

Вальдорфская школа и связанный с ней педагогический импульс, возник в первой четверти нашего столетия в Германии (1919 г.), в связи с возникшим в то время, в условиях послевоенного кризиса, поиском новых форм социальной жизни общества.

Первая вальдорфская школа была открыта для детей рабочих фирмы "Вальдорф Астория", которая взяла на себя большую часть расходов на ее содержание. Однако, сразу в нее влились и дети других слоев общества. Таким образом, с самого начала в вальдорфской школе был устранен какой-либо отбор по социальному или материальному признаку.

Несмотря на то, что вальдорфская школа стремится и в настоящее время следовать этому принципу, являющемуся для нее принципиальным, социологические исследования показывают, что наличие детей из среды рабочих и "низших слоев" населения довольно низок. "Вальдорфские родители" - это в основном люди с высшим образованием, юристы, врачи, инженеры, работники социальной и культурной сферы. Ими движет главным образом заинтересованность в здоровом, всестороннем, гармоничном развитии их собственных детей. Именно такие "заинтересованные" родительские группы и явились инициаторами многочисленных новых вальдорфских школ, число которых за последние двадцать лет резко возросло.

Вальдорфские школы - это система образования, основанная на уважении к детству. Ее цель - развить природные способности каждого ребенка и укрепить веру в собственные силы, которая понадобиться ему во взрослой жизни.

Уже на стадии дошкольного воспитания и в начальной школе закладывается солидный фундамент знания и опыта, на котором буде базироваться образование в средней школе. На этой стадии вальдорфская школа пытается развить в ребенке такие качества как эмоциональная зрелость, инициативу и творческий подход к делу, здравый смысл и обостренное чувство ответственности.

Вальдорфская школа предлагает ребенку такой способ познания мира, общества и самих себя, который исключал бы отчужденность от предмета, развивал бы в учащемся чувство сопричастности к происходящему вокруг него. Программы вальдорфских школ строятся таким образом, чтобы учитывать индивидуальные потребности каждого ученика.

Опыт вальдорфского движения, накопленный за 75 лет его существования, показал, что его принципы могут быть адаптированы к культурам самых разных народов. Причина в том, что программы этих школ нацелены более на развитие природных способностей человека, чем на просто передачу знаний. Широта подхода и междисциплинарность - отличительная особенность этих программ.

Преподавание в вальдорфских школах основано на принципах преемственности и личного воздействия педагога. Все занятия в дошкольный период ведет один и тот же педагог, а с 6 до 14 лет с ним работает один и тот же классный руководитель. В 14-18 лет учащийся получает помощь и поддержку своего классного наставника. Таким образом, на протяжении каждого отдельного периода своего детства и юности ребенок находится под наблюдением одного и того же человека, знающего особенности и потребности своего подопечного. Педагог в праве самостоятельно решать, чему и как учить в данный момент ребенка с тем, чтобы максимально использовать творческие возможности последнего. При этом и педагог получает возможность проявить преданность делу и наилучшим образом использовать свой профессиональный опыт.

В нашем быстро меняющемся и нестабильном мире человек все чаще должен проявлять инициативу, гибкость и ответственность. Выпускники вальдорфских школ зарекомендовали себя как находчивые, творческие люди, способные достойно справляться с трудностями, которыми изобилует сегодняшняя действительность. Во многих отношениях они могут считать себя гражданами мира.

Характерные особенности вальдорфской школы:

1. Обучение в школе обычно начинается с 7-летнего возраста и рассчитано на 11-12 лет. Первый, кто встречает ребенка, - классный учитель. На протяжении восьми лет он каждое утро приветствует учеников и ведет главный урок, длящийся 2 часа без перерыва. На начальной стадии академическим предметам уделяется немного внимания. Программа первого класса предусматривает их в минимальном объеме. Чтению не учат до второго класса, хотя детей знакомят с буквами (в 1 и 2 классах). В средней школе (1-8 классы) у учеников есть классный учитель (основной), который обучает, наблюдает и опекает детей и остается с классом (идеальный случай) на все восемь лет школы

2. Первые восемь лет обучения все предметы одинаково важны для ребенка. Определенные занятия, которые в обычных школах часто считают второстепенными, в вальдорфских школах являются основными: искусство, музыка, садоводство, иностранные языки (обычно 2 в средней школе) и т. д. В младшей школе предметы вводятся постепенно из художественной среды, поскольку дети лучше реагируют на эту среду, чем на сухие лекции и зубрежку. Все дети учатся игре на флейте и вязанию. С первого класса дети изучают два иностранных языка, приобретая опыт проникновения в мир души другого народа. Обучение иностранному языку начинается так же, как и своему родному в первые годы жизни - с самых простых слов, с детских стихов, песенок, игр.

3. На уроках рукоделия дети учатся вязанию на спицах и крючком, вышиванию, ткачеству, работают с различными "мягкими" материалами. На уроках художественного труда дети знакомятся с различными ремеслами и технологиями. Постепенно ремесло превращается в свободное художественное творчество. Дети изучают новый вид искусства движения - эвритмию.

4. В школе часто устраиваются праздники, посвященные каким- то природным явлениям (созреванию плодов, наступлению зимы, таянию снега) или религиозным событиям (Рождество, Пасха). К праздникам заранее готовятся: учат песни и стихи, ставят спектакли, делают костюмы, готовят подарки друг другу и родителям. В младших классах поздней осенью устраивается праздник фонариков. В то время, когда ночи долгие, а дни короткие, когда рано темнеет, когда еще не выпал снег, когда природа готовится к зимнему сну, а солнца почти никогда нет на небе - в такой вечер дети выходят на улицу с бумажными фонариками, внутри которых горят маленькие свечки, чтобы этим шествием напомнить людям, что зима не будет длиться вечно, что солнце скоро вернется и что на земле снова будет светло.

5. В конце каждой учебной четверти устраивается концерт для родителей и гостей. Каждый класс показывает, чему он научился в этой четверти. Рассказывают стихи (в том числе по-немецки и по-английски), поют, играют на флейтах. Некоторые классы готовят небольшие спектакли.

6. В вестибюле перед актовым залом устраивают выставку самых красивых тетрадей, сшитой на уроках рукоделия одежды, выточенных из дерева игрушек, ложек, шкатулок, вылепленной из глины посуды и всего того, что дети научились делать в прошедшей четверти.

7. Как таковых учебников не существует: у всех детей есть рабочая тетрадь, которая становится их рабочей книгой. Таким образом они сами пишут себе учебники, где отражают свой опыт и то, чему научились. Старшие классы используют учебники в дополнение к работе по основным урокам.

8. Обучение в вальдорфской школе не является состязательным. В средней школе не выставляют оценок; в конце каждого года учитель пишет подробный детальный отчет-характеристику на каждого ученика. При переходе в другую школу могут быть выставлены оценки.

Метод преподавания:

Подача материала начинается с восприятия - увидеть, пережить, удивиться. Таким образом, приобретается жизненный опыт, на основе которого делаются выводы, строятся теории.

Восприятие, чувство, мысль, - вот три ступени в процессе обучения, таком процессе, который находится в гармонии с природой ребенка и отвечает его нуждам.

Ученики вальдорфских школ обучаются в согласии с их собственными духовными силами и в ритме с их собственным духовным, физическим, умственным и эмоциональным развитием.

Уроки в вальдорфских школах живые и интересные, они бросают вызов и стимулируют воображение, так как к детям обращаются не только как к существам, способным только мыслить, но и как к существам, которые имеют еще руки и сердце.

Вальдорфское образование готовит учащихся войти во взрослую жизнь со способностями: самодисциплины; свободного, независимого, аналитического и критического мышления; благоговейного отношения к красоте и чудесам мира.

Циклическая сущность программы

Чтобы привести пример и показать циклическую сущность общеобразовательной программы школы, которая начинается с детского сада до старшей школы, давайте возьмем геометрию. В первом классе дети переживают геометрические формы и фигуры с помощью своего тела, играют в игры в кругу, двигаются по форме восьмерки, квадрата, треугольника и воспринимают основные элементы письма и чтения через движение, переживают качество и взаимодействие линий и геометрических фигур на уроке "Рисование форм".

Таким образом первые четыре года разными способами они вовлекаются в суть геометрии, хотя, конечно, это слово им не называется. Также это слово может не называться им и в пятом классе, когда они обнаруживают великолепные вещи, которые они могут сделать с помощью окружностей на бумаге цветными карандашами. Из пересечения окружностей, линий возникают цветы, кристаллические структуры и собственные композиции. То, что появляется из художественного упражнения, это и есть урок геометрии. В шестом классе приходит точность. Разнообразные фигуры строятся с помощью циркуля и линейки. Дети уже способны из своего опыта выводить некоторые геометрические закономерности.

В конце концов в старшей школе приходит академический подход к предмету, называемому геометрией, и это не будет для них новым материалом. - "Да, это мы уже делали!", - говорят дети - "Да, я знаю, как построить здесь равнобедренный треугольник. Это легко!" Наша цель - вплести нити опыта в ткань жизни самого ребенка. И тогда доказательства становятся осмысленны и радостны. Учебный план вальдорфской школы работает успешно из-за своего усиленного внимания к особенностям каждого возраста ребенка и его уникальности. Даже небольшие изменения в развитии ребенка отражаются в программе, которая не только перечисляет, какой материал дается детям, но и то, как он дается".

Подходы и методы Вальдорфских школ

Междисциплинарный подход, используемый в вальдорфских школах начиная с первых и до выпускных классов, позволяет привить ученикам целостный взгляд на мир. Это не только помогает им осваивать в школе отдельные области знаний, но самостоятельно устанавливать сложные связи между явлениями. Междисциплинарный подход применяется при изучении всех предметов с учетом возрастных особенностей детей.

От двух первых часов занятий до трех-четырех недель может быть посвящено рассмотрению таких тем как география Северной Америки, механика, древним римлянам, деревьям, финансам, питанию или архитектуре. И это оказывается эффективным методом обучения, который позволяет развить память учащих и поддержать их интерес к учебе. Тщательно соблюдается баланс между получением практических навыков в работе в саду, мастерской или на предприятии и занятиями самыми различными видами искусств: музыкой, ритмикой, театром, живописью и скульптурой.

В нашем мире, где разрушаются традиционные культуры, исчезают общины и подвергаются сомнению религиозные ценности, молодые люди все чаще нуждаются в помощи, чтобы развить в себе такие качества как доверие, сочувствие, способность к моральной оценке действительности, различению добра и зла. Вальдорфские школы, опираясь на сотрудничество с родителями, сознательно культивируют эти ценности. Весь процесс обучения направлен на то, чтобы ребенок "знал и любил этот мир" и его всех обитателей. В этом смысле завещанный Штайнером подход к образованию является подходом по истине экологическим.

Одним из наиболее широко распространенных предрассудков в отношении вальдорфской школы является представление, что эта школа не дает реальных знаний, обеспечивающих ученику возможность дальнейшего поступления в высшую школу или университет.

Да, в ребенке сохраняется непосредственность, детскость, да он будет учиться без страха. Причиной такого мнения, которое было широко распространено и на Западе лет тридцать назад, является то, что вальдорфская школа не декларирует подготовку в ВУЗ как свою главную цель. На детей не оказывается никакого давления. Их не оставляют на второй год. Отметок нет. Все это создает общую атмосферу, в которой ребенку хорошо. Как правило, дети любят свою школу и с удовольствием учатся. А если ребенку хорошо, тогда в таких условиях невозможно осуществить многотрудную работу по подготовке в университет, которую следует начинать уже чуть ли не с дет сада... Таково общее мнение, которое прочно владеет сознанием многих педагогов и родителей...

Штайнеровские школы представляют собой самостоятельные самоуправляющиеся учебные организации. В вальдорфских школах нет централизованного административного управления; каждая школа административно независима. В Великобритании они сотрудничают друг с другом в рамках Ассоциации штайнеровских школ и входят в другие международные объединения. Всю ответственность за учебный процесс несут учителя, которые образуют педагогический коллектив. Директора в такой школе нет, а руководство осуществляет совет школы, в который входят родители, учителя и администратор, управляющий школьным хозяйством. Единственной целью такого объединения является совместная работа на благо учащихся. Такая организация - не только модель общины, совместно заботящейся о благе учеников, но эффективный способ мобилизации способностей и талантов всех лиц, заинтересованных в процветании школы.

Школа Диалога культур

В последнее время ведущее место в образовании занимают личностно- ориентированные, развивающие направления обучения. Результатом здесь становится не сумма знаний, умений и навыков, потребная для овладения определенными специальностями, а способность к самоформированию и саморазвитию.

В основу технологии Школы диалога культур положены идеи выдающихся ученых XX века: «культуры как диалога» М. Бахтина, «внутренней речи» Л. Выготского и «философской логики культуры» B. Библера.

Владимир Соломонович Библер (1918 - 2000) - российский философ, культуролог, историк культуры. Создатель учения о диалоге культур, автор работ по истории европейской мысли, логике культурного развития, теории научного познания.

Школа диалога культур - концепция целостного школьного образования, основанная на определенной логике и определенном понимании культуры; это проекция философии диалога культур В.С. Библера на идею школы. В названии этой педагогической концепции каждое из трех слов, не порывая со своим традиционным значением, радикально его переосмысливает – в духе, как нам кажется, соответствующем существенным особенностям современного состояния общества и современной культуры. С этого слова – культура – мы и начнем.

Под культурой мы понимаем не просто совокупность богатств, выработанных человечеством, но совершенно особый феномен духовной жизни человека, насущный именно сейчас, который в работах В.С. Библера осмыслен в следующих поворотах.

1) Культура – это способ самодетерминации индивида, преодолевающей его детерминацию извне.

2) Культура – это сотворение мира впервые, на грани с варварством – в отличие от цивилизации, которая продолжает и продолжается.

3) Культура как диалог культур. Так понимаемая культура не синонимична, но в определенном смысле противоположна таким феноменам человеческой жизни, как цивилизация, образование и т.п. И задача школы диалога культур – вводить ребенка, ученика в культуру, формировать человека культуры (не воспитанного, просвещенного, образованного человека).

Культура есть только там, где есть две культуры, где есть диалог – это после М.М. Бахтина стало уже общим местом. В концепции ШКОЛА ДИАЛОГА КУЛЬТУР слово диалог, однако, тоже имеет особый смысл. Диалог – это не просто разговор нескольких субъектов о чем бы то ни было, это – в пределе – столкновение радикально различных логик, различных способов понимания. Культура – это всегда драма. «Культура, – пишет В.С. Библер, – в ее собственном, существенном для ХХ века, пафосе, – это "наследственность" увеличивающегося числа самостоятельных, уникальных, сопряженных друг с другом в диалоге (не в "снятии") типов культуры, "формаций культуры", не сводимых друг к другу и не снимаемых друг в друге в лестнице просвещенческого восхождения»

Прежде всего имеются в виду исторически представленные европейские культуры – Античность, Средневековье, Новое время, понятые как целостные субъекты понимания, каждая со своим особенным разумом (эйдетический, космизирующий разум Античности; причащающий разум Средневековья; познающий разум Нового времени), со своим пониманием того, что такое понимать, что такое бытие, что такое человек и т.п. Современная культура воспринимает эти культуры не как выстроенные друг за другом на лестнице прогресса и снимающие в себе достижения предыдущих культур, но как существующие одновременно в насущном диалоге.

И наконец, школа, то есть институт цивилизации, предназначенный для того, чтобы ввести растущего человека в культуру, тоже приобретает совершенно особый смысл. Исходная педагогическая установка, сам образ школы связан с определенной целостной культурой, с определенным разумом, определенной идеей личности. Так, при переходе от Средневековья к Новому времени изменился коренным образом сам смысл школы – появилась, например, идея образования и идеал образованного человека, воспринявшего «последние достижения» человеческого разума в его высшей, самой истинной и прогрессивной форме – теоретических понятиях. Так и сейчас меняется самый смысл школы, рождается новая педагогическая установка, происходит сдвиг «от человека образованного» к «человеку культуры», «сопрягающему в своем мышлении и деятельности различные, не сводимые друг к другу культуры, формы деятельности, ценностные, смысловые спектры». Рождается новая идея школы, новое содержание образования.

Основные положения Школы диалога культур

• диалог, диалогичность есть неотъемлемый компонент внутреннего содержания личности;

• многоголосье мира («карнавал мироощущения» по М. Бахтину) существует в индивидуальном сознании в форме внутреннего диалога;

• главное событие в диалоге - бесконечное развертывание все новых смыслов каждого вступающего в диалог феномена культуры;

• диалог есть не проявление противоречий, а сосуществование и взаимодействие несводимых в единое целое сознаний, не обобщение, но общение различных форм понимания;

• современное мышление строится по культурным моделям и схемам, предполагающим диалогическое общение высших достижений человеческого мышления, сознания, бытия с наработками предыдущих эпох.

В технологии Школы диалога культур диалог несет двойную нагрузку: он понимается и как форма организации обучения, и как принцип организации содержания науки. Диалог дает возможность определить самую суть и смысл усваиваемых и творчески формируемых понятий.

Особенность содержания обучения в Школе диалога культур состоит в том, что на весь образовательный процесс проецируются особенности культуры и мышления различных эпох. Античное мышление трактуется, прежде всего, как эйдетическое (образное); для Средневековья актуальны откровение и причащение; в Новом времени акцент идет на рационалистичность; в современности подчеркивают релятивизм и отсутствие единой картины мира.

Концепция Школы диалога культур развернута в следующие этапы школьного обучения:

В 1-2 классах – подготовительных, которые называются «классы точек удивления» – завязываются «узелки понимания» будущих культурно-исторически рассматриваемых учебных предметов. Основными предметами в этих классах являются загадки слова, загадки числа, загадки явлений природы, загадки исторического события… Здесь разворачиваются первые подходы к современным проблемам различных областей знаний (математика, физика, поэтика, лингвистика и т.д.), более углубленное рассмотрение (и переопределение) которых происходит на последующих этапах обучения. С другой стороны, возникают исходные детские удивления и вопросы по поводу прежде очевидных фактов. Педагогическая задача этих классов – не столько обучение ребенка неким знаниям, умениям, навыкам, сколько формирование у него установки на понимание, некоторой исходной вопросительности, когда казалось бы знакомые предметы – число, слово, время и т.п. вдруг оказываются странными, удивительными, непонятными – требующими понимания.

Эта вопросительность фокусируется в некие точки, узелки, т. н. точки удивления. В этих точках, пишет Библер, «происходит закрепление исходных челноков психологического и логического взаимопревращения сознания – в мышление, мышления – в сознание. Происходит торможение и вдумывание в странность этих узлов (как возможно бытие простейших предметов понимания – слова, числа и т.д.?)».

Это сосредоточение развернутых форм мышления в вопрошающие точки существенно и для всего обучения в Школе диалога культур на всех его этапах. Однако логическая форма этого сосредоточения различна в разных классах, на разных этапах обучения.

В 3-4 классах учащиеся осваивают основные смыслы античной культуры, в их актуальности и насущности для культуры современной. Античность предстает как целостное образование в своих разных аспектах (античное искусство, мифология, математика, механика и т.п.)

5-6 классы – классы средневековой культуры в соотнесении с Античностью, Новым временем, современностью.

7-8 классы - культура Нового времени. Учебный цикл здесь начинается с культуры Возрождения, диалогов с культурами Античности и Средневековья, характерных для Нового времени. Именно здесь осваивается идея познающего разума, основанная на эксперименте, и идея «восходящего развития», характерная для нововременной мысли - но в постоянном диалоге с другими идеями.

9-10 классы посвящены культуре современности, а 11 класс выделяется как специально диалогический и в какой-то мере педагогический в нацеленности на диалоги между классами по основным темам и проблемам диалога культур.

Соответственно этому содержанию меняется и представление об учебной деятельности, о чем необходимо сказать более подробно.

Логика Школы диалога культур реализуется в процессе превращения развернутых и относительно самостоятельных «образов культуры», ее готовых феноменов в культуру мышления личности. Объективно развитая культура получает субъектное определение, оказывается обращенной не только в прошлое, но и в будущее, к новым, еще не существующим, но потенциально возможным «образам культуры».

Особенности методики Школы диалога культур

Введение в ситуацию диалога

Одна из особенностей методики Школы диалога культур заключается в том, что происходит введение в ситуацию диалога, побуждение к поиску открытого знания, а не принуждение к усвоению закрытого. Это введение предлагает использовать следующие элементы:

• диагностика готовности учащихся к диалогическому общению и обобщению базовых знаний, коммуникативного опыта, установки на самоизложение и восприятие иных точек зрения;

• поиск опорных мотивов, то есть тех волнующих ребят вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно формироваться собственный смысл изучаемого материала;

• переработка готового учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, что предполагает намеренное обострение коллизий, возвышение их до вечных человеческих проблем;

• продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога и сюжетных линий урока;

• проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, их возможных ролей и условий их принятия учащимися;

• гипотетическое выявление зон импровизации, то есть таких ситуаций диалога, для которых трудно заранее предусмотреть поведение участников (погружение, мозговой штурм, десанты, игровые ситуации, диспуты, дискуссии и т. п.).

Понятие «точки удивления»

Другая особенность - использование так называемых точек удивления и загадок бытия. Под ними подразумеваются те «узелки» в сознании ребенка, где можно формировать основные опорные элементы предметов школьного цикла. В этих «точках» происходит закрепление исходных механизмов психологического и логического взаимопревращения сознания в мышление, мышления - в сознание.

«Точки удивления» можно разделить на несколько групп:

• загадки слова (слово в его самобытности, слово в разных «речевых жанрах», слово как момент предложения в жесткой системе грамматических правил, в его слитности и неразделимости, слово и язык);

• загадки числа (рождение идеи числа, математического отношения к миру, сопряжение и диалог процессов изменения, счета, степени);

• загадки явлений природы (отдельное самостоятельное явление и природная целостность, бесконечная Вселенная и частность, особенность, проявление и возможность, исток);

• загадки момента истории (время и вечность, актуализация памяти о бывшем до меня и без меня, замыкание на феномене культуры, «наследственность», генеалогия, история и ее памятники);

• загадки Я-сознания (если семи-восьмилетний человек не станет странным для самого себя, не удивит сам себя словом, числом, явлениями природы и истории, своим собственным образом как обучающегося (в смысле обучающего себя), то идея Школы диалога культур по большому счету обречена на провал).

Игровые средоточения.

Среди особенностей методики выделяют также «игровые средоточия». Их основной смысл состоит в том, чтобы подготовить школьника к роли субъекта учебной деятельности. Это новая грань между сознанием и мышлением, между игрой и культурной деятельностью. Существуют следующие средоточия:

• физические игры (гимнастика, развитие самостоятельных форм ритма, мелкой моторики);

• словесные игры (головоломки, основанные на поэтике литературы, законах логики);

• создание художественного образа (на полотне, в глине, камне, в графике, в зачатках архитектурного видения);

• элементы ручного труда, ремесла;

• музыка;

• театр.

Смысл педагогической деятельности определяется необходимостью «открытия» ученика, поиском способа инициации его стремления к исследованию, обратного взаимодействия с взрослым. Ставя учебную проблему, преподаватель выслушивает все варианты и переопределения, помогает проявить различные формы логики разных культур, выявить точку зрения и соотнести культурные концепции. Значение такой работы - в посредничестве.

Методические особенности урока Школы диалога культур

Чтобы лучше понять урок, проходящий в форме диалога, необходимо выделить его специфические методические особенности, которые описал Курганов Сергей Юрьевич - педагог-исследователь, один из создателей Школы Диалога Культур, учитель начальных классов, учитель математики, истории, биологии, литературы в 1-11 классах различных школ Харькова и Красноярска:

«1. Урок начинается с переопределения общей учебной проблемы, с порождения каждым учеником своего вопроса как парадокса, загадки, трудности, требующей удержания в слове.

2. Смысл урока — в постоянном воспроизведении ситуации «учёного незнания», в «сгущении» своего видения проблемы, своего неустранимого вопроса-парадокса в слове, образе, гипотезе.

3. Выполнение мысленных экспериментов с образами, выстроенными каждым учеником, углубляет парадоксальность учебной проблемы, её неразрешимость, «вечность».

4. Ставя учебную проблему, учитель внимательно выслушивает все возможные варианты её решения и переопределения, предлагаемые учащимися. В этих вариантах учитель помогает проявить спор различных логик и форм мышления (античное образное «умное видение»; средневековое понимание как умение; познавательное экспериментирование нового времени; парадоксальная дополнительность мышления XX века).

5. Ученик в учебном диалоге оказывается в промежутке культур. Ни к одной из «культурных парадигм» нельзя прислониться как к спасительной «стене». Сопряжение различных культур и способов понимания требует от каждого ученика и от учителя ответственного, индивидуально-неповторимого непредсказуемого слова-поступка.

Особенностью Школы диалога культур является то, что обучение построено не на основе учебника (готового знания, результата), а на основе реальных исторических и художественных текстов конкретной культуры, первоисточников, воспроизводящих мысли «собеседника». Итоги, плоды работы школьника, его общения с представителями других культур (возрастов), в свою очередь, реализуются в каждом учебном цикле в форме авторских ученических текстов - произведений, созданных во внутреннем диалоге одной культуры и в межкультурном диалоге.

Автор программы для каждого класса - собственный педагог. Вместе с первоклассниками он обнаруживает некую сквозную «проблему», способную стать (именно в данном случае) основой десятилетней программы обучения. Такое «зерно», особенное «средоточие удивлений» - уникальное, неповторимое, непредсказуемое для очередной малой группы нового поколения, - постепенно втягивает в себя все проблемы, предметы, возрасты, культуры в их целостном диалогическом сопряжении.

Заключение

Анализ различных зарубежных и российских современных воспитательных систем показывает, что в их основе лежат различные философские, психологические, педагогические теории и идеи, но их объединяет целостный взгляд на ребенка, стремление развивать личность в гармонии с обществом и самой собой.

Воспитательная система может быть создана в рамках любой школы как образовательного учреждения, но она не обязательно является атрибутом последнего. Хорошая как образовательное учреждение школа может не иметь сложившейся воспитательной системы, охватывающей всех педагогов и школьников.

Воспитательные системы - системы открытые, связанные и зависящие в своем развитии от среды, ее социальных, этнических, культурных, природных характеристик. Это обстоятельство предполагает знание среды, ее воспитательного потенциала, возможностей его повышения за счет максимального использования среды и превращения ее в воспитательное пространство.

Создание воспитательной системы - не самоцель. Она создается и совершенствуется в целях личностного развития школьников и зависит, главным образом, от совместных усилий педагогов, детей и их родителей.