| ВАРИАНТ 37 ЕГЭ-2024 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тренировочный) Часть 1 Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Прочитайте текст и выполните задания. С объединением страны была достигнута политическая и экономическая стабильность. В деревнях можно было тихо-спокойно заниматься сельским хозяйством, платя оброк владельцам земли. Пригодная для обработки плодородная земля окупала любые затраты труда и любые налоги, и поэтому население Руси за первые 50 лет XVI в. выросло в полтора раза, достигнув девяти миллионов человек. Но пассионарным молодым людям, о которых поэт Н. С. Гумилёв сказал: И все, кто дерзает, кто ищет,

Кому опостылели страны отцов,

Кто дерзко хохочет, насмешливо свищет,

Внимая заветам седых мудрецов! — в деревне делать было нечего, им было там безумно скучно. Деревню предпочитали люди гармоничные — тихие, трудолюбивые, спокойные; они ничего не искали, но землю обрабатывали умело и налоги платили исправно. Пассионарии стремились покинуть тихую деревню, руководствуясь идеей, сформулированной ещё в античности: «Случай пробегает мимо — блажен, кто схватил его за волосы». А в XVI в. в России сделать карьеру можно было только на государственной службе. Надо сказать, что московские князья сами способствовали росту пассионарности в Москве. Так, Иван III решил, что мятежных новгородцев (а среди них пассионариев тоже было довольно много) следует перевести в Москву, дабы за ними было легко наблюдать. Аналогичным образом поступил Иван III и с наиболее активными «удельными» князьями. В самом деле, мало ли что вытворит в Шуе князь Шуйский или в городе Одоеве князь Одоевский, а в государевой столице они под присмотром, тут «люди ходят». Решение это было вполне логичное, государственное, но привело оно, как всегда, вовсе не к тем последствиям, на которые рассчитывали. (По Л. Н. Гумилёву) |

| Задание 1 Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на месте пропуска во втором (2) абзаце текста. Запишите этот союз. |

| Задание 2 В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. 1) ЗЕМЛЯ. Страна, государство, а также вообще какая-н. большая территория Земли (высок.). Родная з. Русская з. Чужие земли.

2) МОЛОДОЙ. Бодрый, живой, жизнерадостный (о человеке любого возраста, его состоянии, чертах характера и т. п.). Молодые глаза. М. голос, взгляд. Молодая улыбка.

3) ТИХИЙ. Смирный, спокойный. Т. нрав. Тихая грусть. Т. ребёнок.

4) ПЕРЕВЕСТИ. кого (что). Назначить на другое место, должность. П. на должность инженера.

5) НАБЛЮДАТЬ. за кем (чем). Осуществлять надзор за кем-чем-нибудь. Н. за порядком. Н. за детьми. |

| Задание 3 Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 1) Выразительность, яркость, оригинальность языка текста достигается использованием эпитета («люди гармоничные») и олицетворения (Случай пробегает мимо – блажен, кто схватил его за волосы).

2) Относящийся к публицистическому стилю текст представляет собой фрагмент полемической статьи, так как автор приводит точку зрения оппонентов, опровергает её, дискутируя с коллегами, подкрепляет тезисы ссылками на авторитетные исторические источники (тексты поэтов, античных авторов).

3) Тематическая группа слов (политическая и экономическая стабильность; оброк; налоги; «удельными» князьями) указывает на авторскую цель – нарисовать портрет исследуемой эпохи, выявить исторические закономерности.

4) К признакам, позволяющим охарактеризовать язык текста как книжный, можно отнести употребление обособленных членов предложения, рядов однородных членов предложения, вставную конструкцию.

5) Ведущий композиционный приём, указывающий на разговорный стиль текста, – антитеза: в первом (1) абзаце «спокойные» земледельцы противопоставлены пассионариям, во втором (2) абзаце столичная власть и князь Шуйский противопоставлены провинциальным властям и князю Одоевскому. |

| Задание 4 Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 1) запломбировАть

2) новостЕй

3) одОлжит

4) кровотОчащий

5) ненАдолго |

| Задание 5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Двери в зал открыты, немногочисленная ПРАЗДНАЯ публика бродит по холлу, поглядывая на рыбок в аквариумах и на то, что висит на стенах.

ПОКУПНЫЕ торты Мира не ела, предпочитала воздушный меренговый рулет из венской кондитерской.

Розанов разместил в «Уединённом» свой СЛОВЕСНЫЙ портрет: «Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду».

Обыкновенный (европейский) сом – донная ХИЩНИЧЕСКАЯ рыба, своеобразный «биологический санитар» рек, поскольку поедает «сорные» виды рыб.

К подошве ботинка прилепилась бумажка – ОБРЫВОК этикетки с коробки из-под печенья. |

| Задание 6 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. В таких условиях не может сформироваться элита как передовой авангард общества: она вырождается в сословие, обслуживающее государство, а демократические институты легко превращаются в инструмент манипуляции массами. |

| Задание 7 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. грохот САПОГОВ

УМОЛКНУВШИЙ голос

менее ПОЛУТОРАСТА метров

более КРАСИВО

восхищаться ЕЮ |

| Задание 8 Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. | ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ | | A) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм

Б) неправильное построение предложения с причастным оборотом

B) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Д) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом | 1) Все пропорции человеческого тела были рассчитаны до мелочей, и те, кто учатся рисовать, их твёрдо помнят.

2) В поэме «Труды и дни» (VII в. до н. э.) Гесиод описал историю упадка человечества в виде последовательной смены пяти веков – золотого, серебряного, бронзового, века героев и железного века, к которому он относил своё время.

3) Далеко вверху – лёгкий ветер и ропот вершин, а здесь, внизу, – колоннада могучих, отливающих медью и чернью стволов, шершавых, тёплых, с янтарными каплями и белыми сухими натёками пахучей смолы.

4) Осмеивая одописцев, имелись в виду не Ломоносов или Державин, а их многочисленные подражатели, из которых большинство не только не обладало поэтическим дарованием, но даже и не понимало, в чём заключается сущность поэтических произведений.

5) Словоохотливый епископ Готье, всюду совавший свой любопытствующий нос и никогда не устававший изучать окружающий мир, тотчас вступил с трактирщиком в разговор, расспрашивая его на своём плохом немецком языке о Майнце.

6) Обычно медведь на взрослого моржа не нападает, поскольку вооружённый морж мощными бивнями недосягаем для медведя.

7) На следующий день после премьеры «Жар-птицы» во французских газетах появились восторженные рецензии, в которых имена главных исполнителей были написаны с артиклем, что означало особое восхищение и уважение.

8) В 1919 году, спасаясь от «революционного вихря», Борис Григорьев с семьёй тайно пересекает на лодке Финский залив и поселился сначала в Берлине, а с 1921 года – в Париже.

9) На стенах старинных зданий до сих пор можно увидеть отметки двух самых катастрофических наводнений в истории города на Неве: знаменитого наводнения 1824 года, воспетого Пушкиным в поэме «Медном всаднике», и не менее опустошительного наводнения, произошедшего ровно сто лет спустя, в 1924 году. |

|

| Задание 9 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 1) ц..рковой, рац..ональность, (на) ц..почках

2) др..мучесть, п..рила, изв..нение

3) насл..ждение, хв..стливый, утр..мбовать

4) экстр..мальный, расст..латься, изв..вается (река)

5) подр..стковый, пл..вчиха, об..няние |

| Задание 10 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 1) ..бить (с ног), и..писать (лист), не..гибаемый (характер)

2) супер..яркий, об..ективность, сер..ёзность

3) пр..взойти, пр..поднесённый (в дар), (тригонометрическое) пр..образование

4) пред..стория, без..нициативный, сверх..мпульс

5) преп..даватель, с..страдание, р..списывать (стены) |

| Задание 11 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 1) мес..во (из бетона), (моя) однофамил..ца

2) недоум..вающий, ружь..цо

3) обидч..вый, подозр..вать

4) дожд..вая (вода), старуш..чий

5) лощ..ный (вид), сгущ..нка |

| Задание 12 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 1) уравн..нный (в правах), прикле..вший

2) вменя..мый, размел..м (зёрна)

3) смеш..нное (чувство), ненавид..шь

4) (курица) кудахч..т, вытерп..м

5) (ветры) ве..т, (они) бор..тся |

| Задание 13 Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом пишется РАЗДЕЛЬНО. 1) Мы шли по узкой, до сих пор (НЕ)СЖАТОЙ полосе золотой ржи.

2) Когда автору (НЕ)ДОСТАЁТ веских аргументов, он прибегает к ссылке на авторитеты.

3) Русский восемнадцатый век он изучил во всех его мельчайших подробностях и знал его основательно, (НЕ)КАК дилетант.

4) Я мечтал (НЕ)ПРОСТО спеть, а выступить на большой сцене.

5) Каждый считал жизненной необходимостью попасть в Большой театр, а (НЕ)ВОЗМОЖНОСТЬ сделать это была равносильна несчастью. |

| Задание 14 Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова пишутся СЛИТНО. 1) (В)ДАЛИ от дома под рокот волн и ветра свист я буду иногда (НА)РЯДУ с другими вспоминать и вас.

2) Идея величия власти, справедливости и храбрости, дарованных ниспосланному (С)ВЫШЕ правителю, представлена в образе льва, который (ИЗ)ДРЕВЛЕ был символом царственности, силы, отваги и небесного покровительства.

3) Мальчишки МЕЖ(ТЕМ) воровали дрова, ЧТО(БЫ) не замёрзнуть.

4) При всём ПРИ(ТОМ) Саня не чурался скромных радостей жизни: ценил юмор, не обижался на шутки и, (НА)СКОЛЬКО я помню, был весьма влюбчив.

5) И вы выходите из своего тёплого дома в холодное утро и идёте (НА)ВСТРЕЧУ другу, который ТО(ЖЕ) собрался идти ловить рыбу. |

| Задание 15 Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. То в полосе лу(1)ого света показывался непроницаемо чёрный силуэт громадной ели, то вдруг в отдалении появлялась колоннада берёз с выбеле(2)ыми стволами, то на фоне неба тонко рисовались гранё(3)ые ветки осин, окружё(4)ые радужным сиянием, то мерещился дом с запахами старого, точё(5)ого жучком дерева, со скрипом широких краше(6)ых половиц, с высеребре(7)ым тусклым светом тюлем на окнах, зашторе(8)ых занавесками. |

| Задание 16 Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 1) Она любила руководить и невозможность реализовать это желание её угнетала.

2) Толстой взял тарелку с тортом и ножик и обескуражил меня коротким замечанием.

3) Венька нёс коробку с книгами и корзину цветов с запиской и на душе его было очень спокойно и ясно.

4) Пестик служил для растирания орехов пряностей и ароматных предварительно засушенных кореньев.

5) Поздними вечерами они подолгу сидели у застеленного кипенно-белой льняной скатертью овального стола и молча глядели друг на друга. |

| Задание 17 Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Мотоцикл взревел и прыгнул в сторону (1) унося своего седока в кромешный мрак (2) перерытого какими-то канавами (3) и истыканного ямами (4) пустыря (5) и никуда не годной городской окраины (6) так отличавшейся (7) от ухоженного проспекта (8) прорезавшего этот забытый Богом и людьми (9) участок. |

| Задание 18 Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней...

Сияй, сияй (1) прощальный свет

Любви последней, зари вечерней! Полнеба обхватила тень,

Лишь (2) там, на западе, бродит сиянье,

Помедли, помедли (3) вечерний день (4)

Продлись, продлись (5) очарованье. Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность...

О ты (6) последняя любовь!

Ты (7) и блаженство, и безнадежность. (Ф. И. Тютчев) |

| Задание 19 Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Поскольку уровень загрязнения окружающей среды выбросами продолжает повышаться (1) главная задача исследования заключается в том (2) чтобы представить новейшие данные (3) и понять (4) от чего зависит уровень загрязнения ртутью в Арктике (5) и каково воздействие ртути на арктическую биоту. |

| Задание 20 Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Я был счастлив (1) но (2) когда выходил с болота (3) то заметил начало сенокоса (4) и мне в ответ на мой удивлённый взгляд сообщили (5) что это болотце тоже будут косить (6) сегодня же вечером. |

| Задание 21 Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. (1)Термин «иероглифы» к письменности майя был применён исследователями XVIII и XIX столетия, которые, не понимая знаков, находили их похожими на египетскую иероглифику. (2)Словосочетание «иероглифика майя» придаёт тому, кто его произносит, некоторую таинственность, указывает на загадочную связь с глубинами древности. (3)Исследователь цивилизаций Герман Гессе писал: «У всех народов слово и письменность представляют собой нечто священное и магическое; наименование первоначально было магическим обладанием природой посредством духа, и дар письма почитался божественным откровением». (4)Что-то от этого трепетного отношения наших предков к письму сохранилось и в нашем восприятии древней иероглифики. (5)Правда, нередко это восприятие совмещается с неверием и скепсисом. (6)Современный человек живёт в мире знаков, они выражаются самыми разными способами. (7)Можно легко выделить единственное сопоставление: знаки привычные (все знают латинский алфавит) и знаки непривычные — таковыми становятся знаки любого неизвестного письма. (8)Если же разобраться, то употреблявшаяся во II тысячелетии до н. э. запись клинописью окажется для нашего восприятия куда проще текста из сегодняшней китайской газеты. |

| Прочитайте текст и выполните задания 22-26. (1)Придя в Пушкинский Дом четверть века назад, на большом дубовом шкафу, служащем в Отделе древнерусской литературы доской объявлений, я увидел примечательный документ. (2)Он был озаглавлен «Не рекомендуется» и подписан заведующим Отделом Д. С. Лихачёвым. (3)Своим сотрудникам Дмитрий Сергеевич не рекомендовал «1. Говорить и писать "информация“ там, где можно просто сказать "сведения“ ; 2. Говорить и писать "практически“ там, где можно сказать "по большей части“, "в большинстве случаев“ и т. д.». (4)Напечатав первые строки на машинке, Лихачёв затем продолжал список от руки, регулярно добавляя в него очередные пункты. (5)Со временем этот список сменился другим, обновлённым, и по просьбе заведующего все мы приняли участие в его составлении. (6)Там оказались слова «качественно» в значении «высококачественно», «переживать» в значении «волноваться», «волнительно» и много чего другого. (7)На одном из моих первых докладов в Пушкинском Доме Лихачёв также попросил меня не употреблять выражение «честно говоря» («Разве всё остальное вы говорите нечестно?» — спросил академик). (8)Поблагодарив за поправку, я (честно говоря) испытал в тот момент некоторые сомнения в её справедливости. (9)А теперь, спустя годы, соглашаюсь: есть в этом выражении какое-то жеманство. (10)В целом же, как я теперь понимаю, содержание всех тогдашних списков и поправок отражало относительно благополучное состояние языка накануне больших перемен. (11)Вспоминая, как строго Дмитрий Сергеевич следил за нашей речью, я не могу представить себе человека, имеющего большее право наставлять в области русского языка. (12)Лихачёву оно было дано не одним лишь его научным и общественным статусом. (13)Это было особое право того, кто за любовь к буквам отсидел срок на Соловках: внимание обвинителей привлёк его доклад «О некоторых преимуществах старой русской орфографии». (14)Того, кто, в сущности, олицетворял собой понятие нормы — и в речи, и в жизни. (15)Нормы в её глубинном, я бы сказал, основополагающем смысле. (16)Говорил и писал Лихачёв очень просто, так просто, как это может позволить себе человек, мысль которого уже не нуждается в орнаменте. (17)Размышления о современном состоянии русского языка я не случайно начал с упоминания о Лихачёве. (18)Говоря об изменениях, произошедших в нашей речи за последние два десятилетия, для со(противо)-поставления мне хотелось предложить нечто из области бесспорного — чтобы не потерять масштаба. (19)Что же до списка нерекомендованных слов, то он в нашем отделе больше не висит. (20)Не потому, что кто-то из нас стал относиться к языку менее внимательно. (21)Просто этих слов возникло такое множество, что никакого шкафа для них теперь не хватит. (22)В области русской речи произошло землетрясение. (23)Если учесть наплыв новой лексики, можно говорить и о потопе — как кому нравится. (24)Важно следующее: то, что в общественно-политической сфере фиксировалось как изменение строя, распад СССР, перемены в структуре общества, миграция населения, новая фаза научно-технической революции и т. д., — имело и своё языковое измерение. (25)Потрясения в области языка оказались не меньшими, чем на полях сражений, потому что во всех без исключения сферах бытия люди пользовались языком. (26)В девяностые годы пресловутое бытие наотрез отказалось определяться сознанием. (27)Оно вышло из-под контроля, стало на дыбы и рухнуло на наше бедное сознание с его главным инструментом — языком. (28)Теперь, когда пыль, что называется, осела, вполне уместно оценить возникшие в языке изменения и подумать, как нам с ними быть. (По Е. Г. Водолазкину*)

* Евгений Германович Водолазкин (род. в 1964 г.)

— русский писатель и литературовед; доктор филологических наук. |

| Задание 22 Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 1) Список замен одних слов и выражений другими, написанный Д. С. Лихачёвым от руки, висел на дубовом шкафу.

2) Сотрудники Отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома, подобно рядовым носителям языка, допускали в устной и письменной речи неточности и помарки.

3) Сфера научных интересов Д. С. Лихачёва в досоловецкий период включала реформу орфографии.

4) Список нерекомендованных слов со временем стал так объёмен, что его пришлось печатать отдельным изданием.

5) Масштабные исторические изменения конца XIX века послужили причиной обновления лексического состава языка. |

| Задание 23 Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 1) В предложениях 2, 3 представлено рассуждение.

2) Предложения 8 и 9 противопоставлены по содержанию.

3) Предложения 12−14 поясняют, раскрывают содержание предложения 11.

4) Предложения 19−21 включают описание.

5) В предложениях 26−28 представлено рассуждение. |

| Задание 24 Из предложений 2−4 выпишите один фразеологизм. |

| Задание 25 Среди предложений 5−8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи наречия. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). |

| Задание 26 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны Вами в тексте рецензии на месте пропусков, запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. «Сочетание в тексте Е. Г. Водолазкина объективности учёного с субъективностью мемуариста отражено в использовании такого лексического средства, как (А) ___________ («жеманство» в предложении 9; «пресловутое» в предложении 26), и такого тропа, как (Б) ___________ (в предложении 22). При этом портрет Д. С. Лихачёва также демонстрирует глубоко личное отношение автора — это выражается в употреблении усиливающих выразительность приёмов, таких как (В) ___________ (в предложениях 13−15) и (Г)__________ («просто» в предложении 16)». Список терминов

1) лексический повтор

2) диалог

3) ряды однородных членов предложения

4) эмоционально-оценочная лексика

5) синтаксический параллелизм

6) метафора

7) сравнительный оборот

8) парцелляция

9) градация |

27.Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения – не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

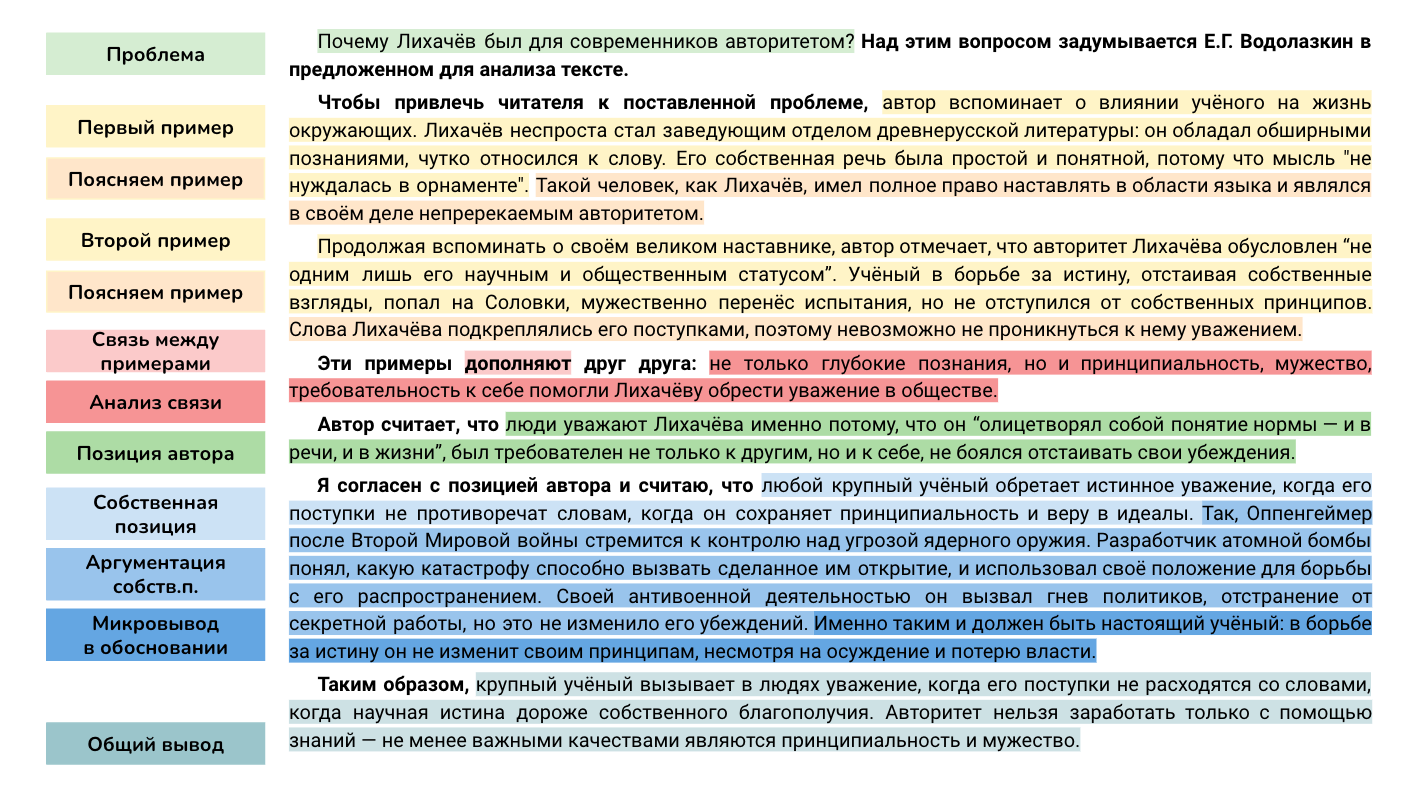

Почему Лихачёв был для современников авторитетом? Над этим вопросом задумывается Е.Г. Водолазкин в предложенном для анализа тексте.

Чтобы привлечь читателя к поставленной проблеме, автор вспоминает о влиянии учёного на жизнь окружающих. Лихачёв неспроста стал заведующим отделом древнерусской литературы: он обладал обширными познаниями, чутко относился к слову. Его собственная речь была простой и понятной, потому что мысль "не нуждалась в орнаменте". Такой человек, как Лихачёв, имел полное право наставлять в области языка и являлся в своём деле непререкаемым авторитетом.

Продолжая вспоминать о своём великом наставнике, автор отмечает, что авторитет Лихачёва обусловлен “не одним лишь его научным и общественным статусом”. Учёный в борьбе за истину, отстаивая собственные взгляды, попал на Соловки, мужественно перенёс испытания, но не отступился от собственных принципов. Слова Лихачёва подкреплялись его поступками, поэтому невозможно не проникнуться к нему уважением.

Эти примеры дополняют друг друга: не только глубокие познания, но и принципиальность, мужество, требовательность к себе помогли Лихачёву обрести уважение в обществе.

Автор считает, что люди уважают Лихачёва именно потому, что он “олицетворял собой понятие нормы — и в речи, и в жизни”, был требователен не только к другим, но и к себе, не боялся отстаивать свои убеждения.

Я согласен с позицией автора и считаю, что любой крупный учёный обретает истинное уважение, когда его поступки не противоречат словам, когда он сохраняет принципиальность и веру в идеалы. Так, Оппенгеймер после Второй Мировой войны стремится к контролю над угрозой ядерного оружия. Разработчик атомной бомбы понял, какую катастрофу способно вызвать сделанное им открытие, и использовал своё положение для борьбы с его распространением. Своей антивоенной деятельностью он вызвал гнев политиков, отстранение от секретной работы, но это не изменило его убеждений. Именно таким и должен быть настоящий учёный: в борьбе за истину он не изменит своим принципам, несмотря на осуждение и потерю власти.

Таким образом, крупный учёный вызывает в людях уважение, когда его поступки не расходятся со словами, когда научная истина дороже собственного благополучия. Авторитет нельзя заработать только с помощью знаний — не менее важными качествами являются принципиальность и мужество