|

|

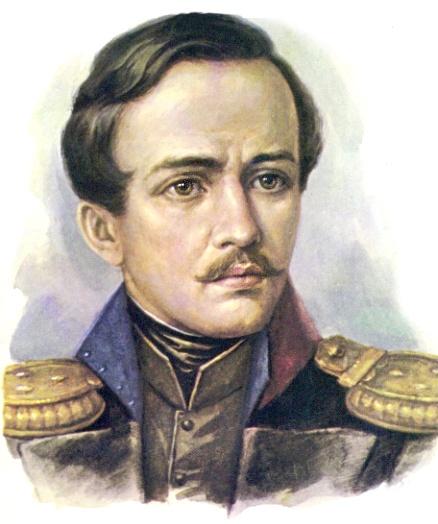

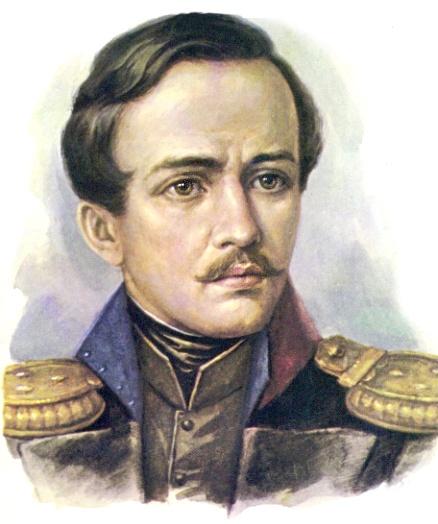

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841)

|

Михаил Юрьевич Лермонтов появился на свет в 1814 году в семье отставного офицера Юрия Петровича и представительницы знатного рода Марии Михайловны, которая скончалась, когда мальчику было два года. Бабушка по материнской линии Е. А. Арсеньева забрала мальчика к себе в имение, в Пензенскую губернию, село Тарханы. Именно там прошло детство будущего поэта. Мальчик получил столичное домашнее образование, с детства владел французским и немецким языками. Уже в Тарханах определился острый интерес Лермонтова к литературе и поэтическому творчеству.

В десять лет Михаил Лермонтов впервые попал на Кавказ. С детских лет будущий поэт проникся особыми чувствами к этому краю. В нем рано проявились способности к стихосложению, сохранились стихи и даже поэмы, написанные им в 14-летнем возрасте.

В 1827 семья переезжает в Москву, а в 1828 Михаил Лермонтов зачисляется полупансионером в 4-й класс Московского университетского Благородного пансиона, где получает гуманитарное образование. Здесь в рукописном журнале увидела свет его первая поэма – «Индианка». В пансионе определяется преимущественная ориентация Михаила Лермонтова на А. С. Пушкина и байроническую поэму. В 1828 – 1829 гг. он пишет поэмы: «Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата», «Последний сын вольности», «Измаил-Бей», «Демон». Уже в ранних произведениях Лермонтова проявляется, а затем становится все более очевидным, мотив бунтарства, «жажды свободы», стремления к борьбе. Поэт создает образ лирического героя, неудовлетворенного жизнью. Байронический мотив одиночества, разочарования, изгнанничества проходит через всю поэзию Лермонтова.

В сентябре 1830 года Михаил Лермонтов становится студентом Московского университета нравственно-политического, а затем словесного отделения, где учится менее двух лет. К этому времени относится первое сильное юношеское увлечение Лермонтова Е. А. Сушковой. С Сушковой связан лирический цикл 1830 года – «К Сушковой», «Нищий», «Стансы», «Ночь», «Подражание Байрону», «Я не люблю тебя: страстей…».

В Московском университете Лермонтов не выдерживает публичных экзаменов: преподаватели не простили ему дерзкого поведения, а потому, чтобы не оставаться на том же курсе второй год, Михаил вместе с бабушкой приезжает в Петербург, надеясь перевестись в местный университет. Однако учеба в Москве не была принята во внимание, и ему предложили снова поступать на первый курс.

Лермонтов переживает еще более сильное, хотя и кратковременное чувство к Н. Ф. Ивановой, дочери драматурга Ф. Ф. Иванова. В эти годы (1830 – 1832) происходит формирование личности поэта, и сменяющиеся любовные увлечения являются во многом попыткой самоутверждения поэта. Возникает жанр «отрывка» – лирического размышления, в центре которого определенный момент непрерывно идущего самоанализа.

Следуя совету друга, М. Лермонтов 10 ноября 1832 года поступает в школу гвардейских юнкеров и подпрапорщиков, где проводит, по его собственному выражению, «два страшных года», заполненных разгулом, низменными увлечениями, в которые окунулся со всей силой своей мятежной души. Окончив в ноябре 1834 году школу в звании корнета лейб-гвардии, Лермонтов был приписан к гусарскому полку, расположенному в Царском Селе.

Первый прозаический опыт Михаила Юрьевича Лермонтова – роман «Вадим», написанный в 1832 – 1834 гг. и представивший широкую панораму крестьянского восстания 1774 – 1775 гг.

В 1835 году выходит поэма «Хаджи Абрек» – первое выступление М. Лермонтова в печати. Рукопись отнес дальний родственник поэта Н. Д. Юрьев в журнал «Библиотека для Чтения» втайне от автора. Поэма была встречена читателями тепло, но недовольный М. Лермонтов еще долго отказывался публиковать свои стихи.

Первые романы Лермонтова довольно тонко передают переживания молодости писателя с выдающимся талантом.

В центре романа «Княгиня Лиговская» – конфликт между офицером Григорием Печориным и чиновником Красинским. Здесь верхушка общества изображена более критично, чем это было принято в светской литературе того времени. Одновременно Лермонтов работает над драмой «Маскарад» (1835 – 1836) – первым произведением, которое он считал достойным обнародования, трижды подавал в драматическую цензуру и дважды переделывал, однако, драма была запрещена.

В 1835 – 1836 гг. Лермонтов создает «Боярина Оршу» – первую оригинальную и зрелую поэму. Орша – первая попытка Лермонтова создать исторический характер – феодала эпохи Ивана Грозного, живущего по законам боярской чести. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1838) продолжила эту тему в творчестве Лермонтова. Своего рода аналогом «Песни…» было «Бородино» – отклик на 25-ю годовщину Бородинского сражения (1837).

Написанное в 1837 году на смерть А. С. Пушкина стихотворение «Смерть поэта» стало переломным моментом в его биографии. Общественности был явлен выдающийся литературный талант, а обличительный пафос произведения был воспринят как воззвание к революции. Следствием этого стала высылка в действующую армию на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк. Кавказский период знакомит автора с новыми людьми и жизнью, совершенно отличной от столичной светской. Пребывание в полюбившихся краях подействовало на Лермонтова плодотворно, помогло ему обрести душевное равновесие, даже подумывал выйти в отставку и остаться здесь. Но уже в октябре этого года он возвращается в большой свет и активно начинает печататься в журналах «Современник» и «Отечественные записки». Издаются и повести Лермонтова, которые позже вошли в роман «Герой нашего времени».

1840 год – трагический для Лермонтова. Его тайные враги вручили сыну французского посла эпиграмму, которую поэт написал несколько лет назад и адресовал другому лицу. Но Баранта уверили в том, что это сделал Лермонтов. Состоялась дуэль. Лермонтова признали виновным и предали военному суду. По указанию царя его перевели в пехотный полк на Кавказ. Лермонтова послали на верную гибель. Летом и осенью 1840 года он участвовал в кровопролитных боях. В перерывах между боями писал стихи.

В 1841 году Лермонтову дали кратковременный отпуск. Он едет в Петербург. Но Николай I распорядился немедленно выслать Лермонтова из столицы. Прощаясь с Петербургом, он пишет знаменитое стихотворение «Прощай, немытая Россия».

Михаил Юрьевич Лермонтов уехал к месту назначения, путь лежал через Пятигорск, где Лермонтов задержался. Он очутился в среде аристократов, которые поссорили Лермонтова с отставным майором Мартыновым. 15 июля 1841 года у подножия горы Машук между ними состоялась дуэль; Лермонтов был убит. Позднее его бабушка Арсеньева перевезла прах внука в Тарханы и погребла в родовом склепе, рядом с могилами предков.

«Перчатка». Баллада написана в 1829 г., представляет собой сокращенный перевод одноименной баллады Ф. Шиллера (1797). Главная мысль, которую утверждает поэт, – это мысль о том, что истинной любви не нужны доказательства и что любовь можно уничтожить необдуманным поступком.

«Ангел». Стихотворение религиозно-философского содержания о связи земной и неземной жизни. Написано в 1831 г.

Стихотворение «Желание» написано в 1831 г. под впечатлением семейной легенды о шотландских предках Лермонтовых.

«Она не гордой красотою…». Стихотворение написано в 1832 г. и обращено к В. А. Лопухиной; проникнуто признательностью за те чувства, что подарены поэту. Лермонтова привлекает неброская красота любимой, скромная ее простота.

В 1837 г. Лермонтов оказался под арестом за стихи на смерть А. С. Пушкина. Поэт был помещен в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба. К нему пускали только камердинера. Лермонтов велел заворачивать хлеб в серую бумагу. На этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал стихи «Когда волнуется желтеющая нива», «Молитва», «Сосед», «Узник».

В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…» поэт говорит о своей безграничной любви к родному краю, о красоте природы России, мечтает о мирной и спокойной жизни, о счастье на земле.

«Поэт». Стихотворение написано в 1838 г. Поэт сравнивает отделанный золотом дорогой кинжал из булатной стали и творчество поэта, его назначение. Кинжал когда-то верно служил хозяину, не одну порвал кольчугу, «звенел в ответ речам обидным». Ныне же отделанный золотом, он висит на стене золотой игрушкой. Лермонтов задумывается, не утратил ли поэт в нынешний век свое назначение, как этот кинжал: не так благородны мысли, не так весомы и сильны слова. В стихотворении слышится отзвук декабристских представлений о поэте, как о народном вожде.

«Дума». Стихотворение написано в 1838 г. Содержит укор той части дворянской интеллигенции, которая не способна служить обществу. Лермонтов встречался со ссыльными декабристами на Кавказе и со многими из них разошелся в оценке деятельности самих декабристов и политики Николая I. Измученные каторгой, ссылкой, солдатчиной, некоторые участники восстания примирились с самодержавием, признали борьбу бесполезной. Эти настроения Лермонтов называет «поздним их умом».

«Как часто пестрою толпою окружен…». Стихотворение написано под впечатлением новогодних празднеств под новый 1840 год. На одном из балов в Дворянском собрании Лермонтова видел И. С. Тургенев. Он вспоминал, как на балу поэту не давали покоя, приставая к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другой, а он почти не сходил с места и «молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза».

Поэма «Мцыри» написана в 1839 г. и повествует о жизни монаха. Первоначальное название «Бэри» (из груз., в значении «монах») потом было заменено Лермонтовым на «Мцыри», что означает, во-первых, «неслужащий монах, нечто вроде послушника» и, во-вторых, «пришелец, чужеземец». В «Мцыри» отражены обычные лермонтовские мотивы, связанные с бегством романтического героя, из родимых мест, где он не понят, не признан, в далёкие неведомые края. Но в «Мцыри» развивается обратная ситуация. Здесь герой бежит наоборот, на родину, и вместе с тем загадочную и неизвестную для него, так как слишком юным он был вывезен оттуда, чтобы в его памяти сохранились ее ясные картины.

«Герой нашего времени». Роман написан в 1838 – 1839 гг. Первоначальное название – «Один из героев начала века». Роман о «современном человеке», представителе молодого поколения 30-х гг. 19 в. На вопрос, почему умные и энергичные люди не находят применения своим способностям, Лермонтов отвечает историей Печорина, главного героя.

Роман состоит из пяти повестей: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». Каждая повесть представляет собой самостоятельное художественное произведение; объединены они образом Печорина. События разварачиваются на Кавказе: туда ссылались критически мыслящие, неугодные правительству люди. Бесцельность существования, духовная опустошенность приводят героя к тому, что он становится «лишним человеком» в обществе.