Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Шапошниковская средняя образовательная школа

Воронежская область, Ольховатский район, слобода Шапошниковка

Детское объединение «Экологический кружок.»

Тема работы:

«Видовое разнообразие флоры дубравы окрестностей слободы Шапошниковка.»

Выполнил:

Михайленко Кирилл Владимирович

ученик 8 класса

Руководитель конкурсной работы:

Теперик Людмила Алесеевна,

МКОУ Шапошниковская СОШ, учитель биологии

2021 г

Оглавление:

Введение ____________________________________________________________ 3

Физико-географическая характеристика района исследования_________________5

Методика и материалы исследования ____________________________________ 7

Жизненные формы растений _____________________________________________8

Сведения о дендрофлоре дубравы окрестностей слободы Шапошниковка________9

Результаты исследования ________________________________________________10

Заключение ____________________________________________________________13

Список литературы _____________________________________________________14

Приложение 1 __________________________________________________________15

Приложение 2 __________________________________________________________18

Приложение 3 __________________________________________________________20

Приложение 4___________________________________________________________22

Дубравы, где в тиши свободы

Встречал я счастьем каждый день,

Ступаю вновь под ваши своды,

Под вашу дружескую тень.

И для меня воскресла радость,

И душу взволновали вновь

Моя потерянная младость,

Тоски мучительная сладость

И сердца первая любовь.

( А.С. Пушкин)

Введение.

Лес!!! Когда я слышу это слово , в моём сердце рождаются самые высокие, самые добрые и нежные чувства. Лес – это буйство красок, это чистый воздух , который буквально врывается в твои лёгкие и наполняет их жизнью, это первоцветы – символы пробуждении природы, это – покровитель, который на протяжении всех веков служит человеку. Роль и значение леса в природе и жизни каждого человека – неоценима.

В любое время года прекрасен лес. Прав Паустовский, говоря, что леса учат человека понимать прекрасное. Но мало кто задумывается над тем, что такое лес, из чего он слагается. А вопрос этот не так прост, как кажется. Лес — это прежде всего сложное растительное сообщество. В состав его входит множество самых разнообразных растений: крупные деревья, поднимающие свои кроны на много метров над землей, относительно высокие кустарники, низкие кустарнички, всевозможные травы и, наконец, совсем маленькие мхи и лишайники. Все эти растения тесно связаны между собой, так или иначе влияют друг на друга. И каждое занимает свое определенное место в лесу, играет ту или иную роль в жизни леса.

Важнейшая составная часть лесного растительного сообщества — зеленые растения, в первую очередь деревья. Именно они служат гигантской «фабрикой» органического вещества, которая составляет саму основу леса. В качестве сырья эти растения используют воду, углекислый газ, минеральные соли, а в качестве источника энергии — свет. Масштабы созидательной деятельности зеленых растений в лесу огромны. Достаточно сказать, что на каждом гектаре только деревья накапливают в своей надземной части — в стволе и кроне — многие тонны органической массы. Создавая органические вещества из первичных минеральных продуктов, зеленые растения обеспечивают пищей множество всевозможных живых существ, обитающих в лесу. Одним необходимы для питания живые части растений, другие, напротив, довольствуются лишь отмершими растительными остатками. Зеленое население леса создает необходимые условия существования самым разнообразным живым организмам — от зверей и птиц до грибов и бактерий. Все они в лесу успешно размножаются и развиваются. Без зеленой «фабрики» жизнь их была бы невозможна.

Изучения биоразнообразия, являются одним из основных компонентов реализации глобальной проблемы современности - исследование и сохранение флоры. Решение этой проблемы базируется на необходимости получении научно основанных данных о современном состоянии растительного покрова в связи с антропогенным воздействием на биогеоценозы.

Цель работы: изучить видовое разнообразие флоры дубравы слободы Шапошниковка Ольховатского муниципального района. Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи:

Изучить литературу о жизненных формах древесных растений

Обобщить сведения литературы о флоре слободы Шапошниковка Ольховатского муниципального района

Выявить видовой состав растений дубравы « Большие леса» Ольховатского муниципального района.

Провести всесторонний анализ флоры (систематический, экологический, но способу опыления, распространения плодов и семян и т.д.)

Выделить редкие виды флоры и дать практические рекомендации по их охране.

Проблема исследования: каково видовое разнообразие флоры окрестностей дубравы Ольховатского слободы Шапошниковка.

Объект исследования: дубрава « Большие леса» Ольховатского муниципального района.

Предмет исследования: видовое разнообразие флоры дубравы « Большие леса» Ольховатского муниципального района.

Сроки исследования: с середины мая по август 2021 года.

1.1. Физико-географическая характеристика района исследования

Растительный покров слободы Шапошниковка представлен небольшими лесными массивами и степным разнотравьем. Это в основном широко-шумные дубравы, где хорошо уживаются деревья разных пород: дуб, липа, береза, ясень, вяз, клен. А ниже под ними подлесок и кустарник – бересклет, крушина, боярышник, шиповник, жимолость и орешник. В целях сохранения растительного мира был организован памятник природы «Пивневы кучи». На территории района находится реставрированный гидрологический памятник природы в урочище Веничное.

На территории заготовка древесины осуществляется в порядке рубок ухода за лесом, прочих рубок и рубок спелых и перестойных насаждений под контролем Россошанского лесничества.

Среднегодовая температура воздуха на рассматриваемой территории изменяется от +5° С до 6.5 ° С. Наиболее холодным месяцем является январь, средняя температура которого от 8.5 –10.5С. Среднегодовая температура воздуха самого теплого месяца (июля) +19 °С- 22°С . Число тёплых дней с температурой воздуха +15°С составляет 120 дней. [6].

Морозы в зимнее время не отличаются устойчивостью. Их наступление обычно связано с проникновением на территорию холодных масс арктического воздуха и устанавливающимся здесь антициклоном. В самые морозные дни температура воздуха может опускаться до - 30°С. Морозные погоды как правило сменяются оттепелями, из-за проникновения тёплых и влажных воздушных масс с акватории Атлантического океана или воздуха тёплых тропических широт. Иногда во время оттепелей температура может подниматься до +5…+10 °С9.

Годовая сумма атмосферных осадков 450 мм. В течении года осадки выпадают неравномерно. Наибольшее количество осадков выпадает в летнее время в виде ливневых дождей.

В целом климат благоприятен для прорастания основных лесообразующих пород (сосна, дуб, береза, осина, липа, и др.), многих видов кустарников и трав.

Рельеф территории слободы Шапошниковка , где находится лес, представляет собой волнистую равнину с овражно-балочной сетью. И является частью Среднерусской возвышенности. Через населённый пункт протекает река Чёрная Калитва, вдоль побережья которой встречаются куполообразные останцы и полуостанцы – корвежки. Господствующими элементами рельефа являются пологие и покатые склоны. Лесные массивы локализованы и состоят из дуба, осины, лещины, используются в основном в качестве зон отдыха. [6].

Главным природным богатством слободы, района и области в целом являются плодородные чернозёмные почвы. Своим происхождением эти почвы обязаны лугово – степной и степной травянистой растительности. Встречаются серые лесные почвы, которые иногда называют «лесными чернозёмами». Так же встречаются солоди, солонцы и солончаки. [6].

Физико-географические условия, описанные выше, обусловливают видовой состав флоры района.

1.2. Материал и методы исследования

При геоботаническом изучении определяются следующие основные характеристики фитоценоза.

Обилие – число особей каждого вида на единице площади. Учет обилия необходим для выявления особенностей строения и экологии сообщества, оценки доли участия вида в его сложении и жизни, а также для классификации растительного сообщества[6].

Обилие вида это оценка роли вида в фитоценозе с помощью численных показателей или баллов. Одним из показателей обилия вида является его численность, то есть общее число особей вида, составляющих его популяцию или присутствующих в данном сообществе. Размер учетных площадок зависит от размеров растений. Для подсчета древесных растений закладывают постоянные пробные площади (ППП) величиной 25х25 м. Шкала Ж. Браун -Бланке является универсальной для одновременного определения проективного покрытия и обилия видов (численности видов). На практике чаще всего применяют 5-балльную шкалу:

0 – вид отсутствует;

1 – вид встречается редко и рассеянно ( редко)

2 – вид встречается нередко (число особей велико, проективное

покрытие от 5 до 25%) ( часто)

3 – обильно (число особей любое, проективное покрытие от 25 до

75%); ( высокая )

4 – очень обильно (число особей любое, покрытие более 75%) ( обильно)

Сравнивая количественные показатели обилия видов, выявляют доминирующие виды, т.е. виды, преобладающие по обилию (по количеству особей, проективному покрытию, биомассе, объему и т.п.) над другими видами в фитоценозе. Как правило, в многоярусном лесном сообществе доминанты выделяются для каждого яруса. По доминирующим видам дают названия наземным биоценозам. ) [1].

Другой важной характеристикой роли вида в сообществе является - встречаемость вида – это количественный показатель, используемый в экологических исследованиях для учёта степени присутствия и распределения видов. Для определения используется метод подсчёта с пробных площадок – выборок. Если вид встречается в более чем 50% площадок, то его встречаемость высокая, если менее, чем в 25% - он случаен. Была предложена 4-балльная шкала учета встречаемости: часто, довольно часто - высокая, редко, очень редко - случайная. Эти понятия можно также обозначать цифрами

1 – редкий вид имеет от 2 до 5 местонахождений (редкая)

2 – довольно редкий вид – встречаемый в 5 и более местах (случаен)

3 – нередкий вид, характерный для многих сообществ и местообитаний (часто)

4 – обычный вид, имеет широкую экологическую амплитуду, практически повсеместно встречается (высокая). (Таблица №1)

Для уточнения видового состава и сохранения растений их необходимо гербаризировать. Гербарий (от лат. herba - трава) – коллекция специально собранных и засушенных растений или их частей (обычно в бумаге под прессом) [2]. Гербарий имеет важное значение не только для изучения систематики растений, но и для ознакомления с флорой того или иного региона и проведения научных исследований. Засушенные и снабженные этикеткой растения являются документом, который нельзя заменить ни рисунком, самым точным описанием.

Сбор растений лучше всего производить в ясную сухую погоду. Наиболее удобным временем для этого считается 10-11 часов. Растения, собираемые для коллекции, должны быть сухими, без следов росы или дождя. Стебли следует перегибать под углом, а не сгибать их дугой, чтобы не создать ложного впечатления о таком характере их роста. Не рекомендуется брать обломанные, поеденные или поврежденные, угнетенные и больные растения. На гербарных листах растения размещают так, чтобы было видно расположение листьев на стебле, почек, бутонов, цветков и плодов, а также была видна нижняя сторона листа. [8].

1.3. Жизненные формы растений

Способность к вегетативному размножению и разрастанию, к занятию большей или меньшей экологической ниши в сообществе и территории в пространстве зависят, прежде всего, от той жизненной формы (биоформы), к которой относится исследуемый вид растений.

Наибольшей популярностью у флористов и фитоценологов в нашей стране пользуется система жизненных форм , разработанная И.Г.Серебряковым (1962,1964) и Т.И Серебряковой (1972). В современном виде она выглядит следующим образом:

А. Древесные растения

1. Деревья

2. Кустарники

3. Кустарнички

Б. Полудревесные растения

1. Полукустарники

2. Полукустарнички

3. Лианы полудревесные

В. Травы

Сведения о дендрофлоре дубравы окрестностей слободы Шапошниковка.»

Как и вся Воронежская область, так и наш край славится дубравами. Дубравы, лесные формации, где главной лесообразующей породой является дуб. Дубравы это относительно древние для леса, начавшие формироваться и расселяться по мере отступления ледника.

Лесоводы называют этот регион царством дуба, хотя общая лесистость его сейчас незначительна. До начала активной хозяйственной деятельности (XVII век) дубрав в Воронежском крае было намного больше. [3].

В наших дубравах произрастает дуб черешчатый, представленный ранораспускающейся и позднораспускающейся формами. Они различаются сроками распускания листьев. Ранняя форма распускается и зеленеет на 2-4 недели раньше, чем поздняя. Деревья позднораспускающейся формы обычно имеют лучшие физико-механические качества древесины и более прямоствольны, чем ранораспускающиеся. Произрастают порослевые и семенные, чистые и смешанные дубовые леса, простые и сложные по форме, как правило, одновозрастные. [7].

В хорошо сохранившихся дубравах 1-й ярус образует дуб черешчатый с примесью ясеня обыкновенного, 2-й ярус - клён остролистный, ильмовые, липа мелколистная, в 3-м ярусе - подлеске - преобладают лещина обыкновенная и клён полевой. На территории области встречаются следующие типы дубрав:

- пойменные дубравы

-нагорные дубравы

- байрачные дубравы

- ясеново – липовые дубравы и осоко – снытевые

В слободе Шапошниковка встречаются все типы дубрав, но наиболее популярной среди населения является ясеново – липовая дубрава, именуемая в народе « Большие леса ». Для этого типа леса характерны серые и тёмно – серые лесные суглинистые почвы средней мощности. [6] . Верхний ярус имеет высоту до 30 метров. Его образует дуб с примесью ясеня и липы мелколистной. Второй ярус состоит из липы, остролистного клёна с примесью вяза шершавого и другие. Иногда образуется третий ярус из молодых поколений клёна остролистного, клёна полевого, груши и яблони. Высота третьего яруса составляет 10-15 метров.

Травяной покров образует тоже несколько ярусов. Он состоит из дубравного широкотравья: сныти, купены, медуницы и типичных стелющихся видов: вербейника монетного, копытеня европейского. Будры плющевидной и т.д.

Весной, когда под пологом снега достаточно солнечного света, в дубравах начинается вегетация ранних цветковых растений, которые называются эфемеры. Они появляются сразу после стаивания снежного покрова. К ним относятся пролеска сибирская, хохлатка Галера. Ветреница лютиковая и другие. Летом в травяном покрове преобладают сныть обыкновенная и осока волосистая. Так же заметны группы копытня, ясменника пахучего. Встречается купена многоцветная, медуница неясная , фиалка удивительная и другие.

3. Результаты исследования и их обсуждение

3.1. Систематическая структура

Основой для анализа флоры дубравы окрестностей слободы Шапошниковка является составленный нами конспект этой группы растений. Флористический анализ изучаемой группы растений имеет целью выявить ее структуру и биологические особенности генофонда, перспективы его использования и степень важности его сохранения[4]. [7].

В ходе исследования на территории дубравы зарегистрировано 15 видов деревьев, 7 видов кустарников, 1 вид полукустарника и 11 видов травянистых растений.

Преобладающими жизненными формами являются деревья, они составляют 45 % от общего числа видов. Это такие широко распространенные представители как дуб черешчатый, липа сердцевидная, тополь дрожащий и другие. Кустарники представлены 21 %, например, шиповник коричный , жимолость обыкновенная и др. Травы представлены -32 % и 2% полукустарники (Приложение 2)

Систематический анализ флоры показал, что основу флоры дубравы составляют покрытосеменные растения – 100 %

По характеру встречаемости все древесные растения были разделены на 4 группы:

1 – редкий вид имеет от 2 до 5 местонахождений (редкая)

2 – довольно редкий вид – встречаемый в 5 и более местах (случаен)

3 – нередкий вид, характерный для многих сообществ и местообитаний (часто)

4 – обычный вид, имеет широкую экологическую амплитуду, практически повсеместно встречается (высокая). (Приложение 1)

Анализируя таблицу, следует отметить неравномерность распределения видов деревьев, кустарников и трав на всей территории леса.

Так же встречался чужеземный вид - клен американский. (Приложение 3)

3.2. Экологический состав

Экологические группы:

Г- гигрофиты - увлажненные

М- мезофиты - менее увлажненные(средние)

М - г- мезо - гигрофиты

Г – м – гиро - мезофиты

К – ксерофиты - сухие места

К – м – ксеро - мезофиты

М – к – мезо - ксерофиты

1.Преобладают мезофиты - 71%

2.Мезо-гигрофиты – 2 %

3.Мезо-ксерофиты - 21%

4. Ксерофиты – 6 %

По результатам исследования преобладают мезофиты (яблоня лесная, береза повислая, лещина обыкновенная, липа сердцевидная, дуб черешчатый и др.). Отсутствуют гигрофиты, гигро-мезофиты. Это объясняется тем, что в районе леса нет водоемов. Есть небольшая доля ксерофитов - клён полевой и клён татасркий (Приложение 1)

По способам опыления:

62%-энтомофильно

24%-анемофильно

9% - зоофильно.

5% - автогамия

Это объясняется тем, что среди видов преобладает жизненная форма деревьев, которые опыляются преимущественно анемофильно. К таким видам можно отнести: береза повислая, тополь дрожащий, лещина обыкновенная, дуб черешчатый и др. Среди деревьев и кустарников, опыляющихся энтомофильно преобладают растения с крупными цветами и резким запахом, что привлекает насекомых - опылителей.

Например: яблоня дикая, шиповник коричный и др. (Приложение 2)

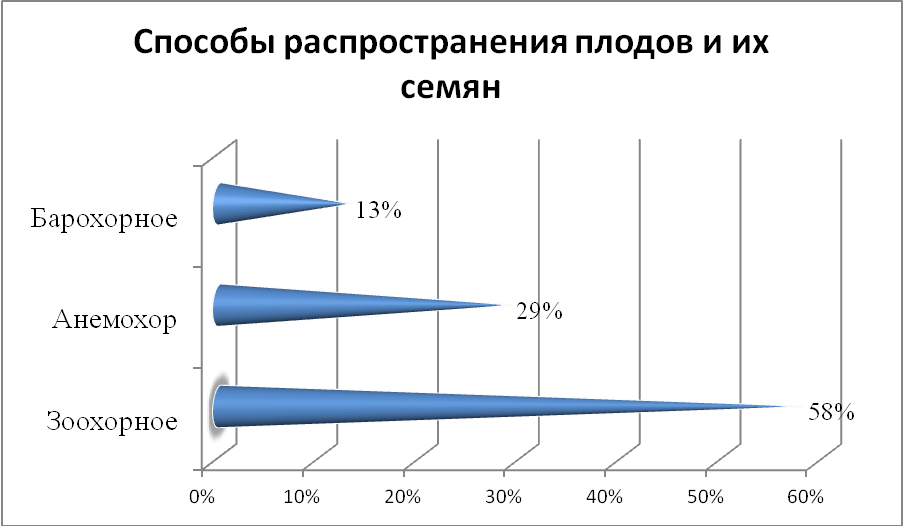

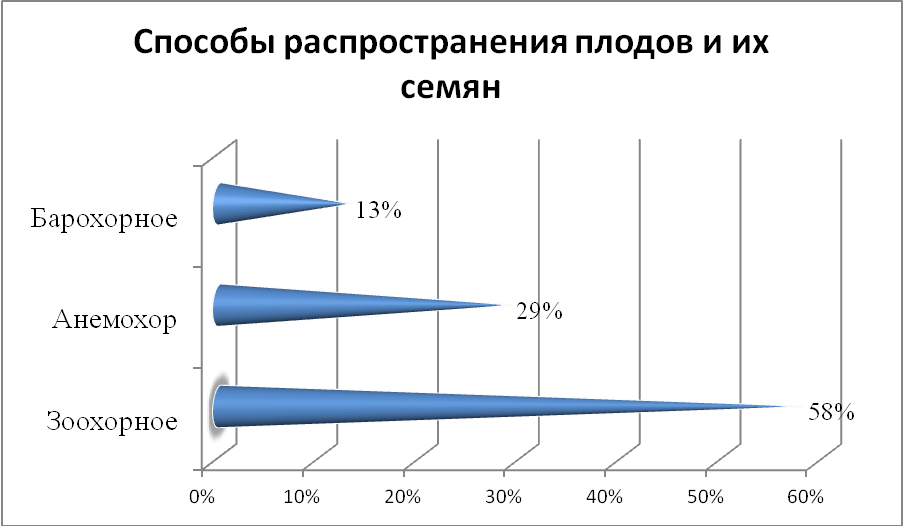

По способам распространения плодов и семенам:

Выделено 3 группы:

анемохор-10 видов(29%)

зоохор- 22 видов(58%)

барохор-2 вида(13%)

Среди растений, распространяющихся анемохорно такие, как: береза повислая, тополь дрожащий, ясень обыкновенный. Зоохорно: яблоня дикая, боярышник кроваво – красный. бересклет бородавчаты . Барохорно: лешина обыкновенная. ( Приложение 3)

4. Редкие виды флоры дубравы

На изучаемом мною участке был обнаружен редкий вид - боярышник кроваво – красный, относится ко второй категории статуса редкости. Лимитирующим фактором являются выпас крупного рогатого скота в больших масштабах, так как на территории нашего и соседних поселений разместилось Хозяйство «Заречное». В распоряжении ГК «Заречное» находятся земли совокупной площадью более 50 000 га, на которых выращиваются кукуруза, озимая пшеница, ячмень, овес, люцерна, а так же земли, занятые лугами, степями и лесами, в том числе и дубравами, которые, в свою очередь, используются при откорме крупного рогатого скота породы черный ангус. Коровы этой породы поедают молодые ветки данного растения, и обламывают. Для сохранения данного вида рекомендуется ограничить или запретить выпас скота на данной территории.

Заключение

В ходе исследования, изучив литературу о жизненных формах древесных растений, я пришела к следующим выводам:

Во флоре дубравы « Большие леса» было выявлено 34 вида растений. По жизненным формам они подразделяются на деревья – 15 видов (53 %) , кустарники – 7 видов (47%), полукустаргики – 1 вид (2 %) и травы – 11 видов(32 %)

Дендрофлора на территории исследуемой дубравы представляет 1 отдел – покрытосеменные. Анализируя дендрофлору данного леса, были обнаружены растения, подразделяющиеся по способу опыления на 3 группы: энтомофилы – 21 видов (62 %), анемофилы – 9видов (24 %) и зоофилы – 3 вида ( 9%) и автогамия – 1 вид ( 5 %): фиалка удивительная. По способу распространения семян выделено 3 основные группы: анемохоры – 10 видов (29 %) , барохоры – 2 вид (13 %) , зоохоры – 22 видов 58 %) .

К адвентивной флоре в районе исследования относится клен американский, который относится к агриофитам.

На территории дубравы «Большие леса» был определен 1 редкий вид древесных растений – боярышник кроваво-красный, относящийся ко второй категории уязвимых видов.

Список литературы

1. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных декоративных плодовых деревьев и кустарников. Издательство "Лесная промышленность". Москва 1984.

2. Завидовская, Т.С. Полевая практика по ботанике / Т.С. Завидовская – Борисоглебск, 2010.

3. Каверин А.В. "Экологические аспекты использования агроресурсного потенциала". Издательство Мордовского Университета. Саранск 1996.

4.Козлова Т.А. Сивоглазов В.И.Многообразие живой природы. Растения. М.:Дрофа.2008 – 316с.

5. Матвеев Н.М. "Биологический анализ флоры и растительности". М.:Дрофа. 2006.

6.Нестеров Ю.А. Подколзин В.В. География Воронежской области: пособие для учителей и учащихся – Воронеж: ВГПУ, 2010 – 159 с.

7. Новиков В.С.Атлас – определитель дикорастущих растений. М.:Дрофа,2008 – 415

8. Скворцов В.Э. Растения Средней полосы России. Атлас - определитель Москва 2008.

Приложения 1

Экологический состав высших растений и характер встречаемости.

Таблица №1

| № | Название растения. | Экологическая группа | Характер встречаемости |

| 11 | Береза повислая | М | с |

| 22 | Бересклет бородавчатый | М | с |

| 33 | Боярышник кроваво-красный | М | р |

| 44 | Будра плющевидная | М | р |

| 55 | Бузина красная | М-К | р |

| 66 | Вербейник монетчатый | М | р |

| 77 | Ветреница жёлтая | М | р |

| 88 | Вяз ширшавый | М | ч |

| 99 | Дуб черешчатый | М | в |

| 110 | Ежевика сизая | М | р |

| 111 | Груша дикая | М-К | р |

| 112 | Жимолость обыкновенная | М | с |

| 113 | Ива козья | М | с |

| 14 | Клён американский | М-К | ч |

| 115 | Клен остролистный | М | ч |

| 116 | Клён полевой | К | ч |

| 117 | Клён татарский | К | ч |

| 118 | Копытень европейский | М | с |

| 119 | Крушина ломкая | М-К | р |

| 220 | Купена многоцветная | М | ч |

| 221 | Лещина обыкновенная | М | р |

| 222 | Липа сердцевидная | М | ч |

| 223 | Медуница неясная | М | р |

| 224 | Пролеска сибирская | М | ч |

| 225 | Рябина обыкновенная | М-К | р |

| 226 | Сныть обыкновенная | М | р |

| 227 | Тополь дрожащий | М-Г | ч |

| 228 | Фиалка удивительная | М | с |

| 229 | Хохлатка розовая | М | ч |

| 330 | Черёмуха обыкновенная | М-К | р |

| 331 | Чистяк весенний | М | р |

| 332 | Шиповник майский | М-К | р |

| 333 | Яблоня лесная | М | р |

| 334 | Ясень обыкновенный | М

| р |

Экологические группы:

Г- гигрофиты - увлажненные

М- мезофиты - менее увлажненные(средние)

М - г- мезо - гигрофиты

Г – м – гиро - мезофиты

К – ксерофиты - сухие места

К – м – ксеро - мезофиты

М – к – мезо - ксерофиты

Приложения 2

Жизненные формы и способ опыления высших растений

Таблица №2

| № | Название растения. | Жизненная форма и продолжительность жизни | Способ опыления |

| 11 | Береза повислая | Многолетнее, дерево | Анемофильно |

| 22 | Бересклет бородавчатый | Многолетнее, кустарник | Энтомофильно |

| 33 | Боярышник кроваво-красный | Многолетнее, дерево | Зоофильно |

| 44 | Будра плющевидная | Многолетнее, травянистое | Энтомофильно |

| 55 | Бузина красная | Многолетнее, кустарник | Энтомофильно |

| 66 | Вербейник монетчатый | Многолетнее, травянистое | Энтомофильно |

| 77 | Ветреница жёлтая | Многолетнее, травянистое | Анемофильно |

| 88 | Вяз ширшавый | Многолетнее, дерево | Анемофильно |

| 99 | Дуб черешчатый | Многолетнее, дерево | Анемофильно |

| 110 | Ежевика сизая | Многолетнее, полукустарник | Энтомофильно |

| 111 | Груша дикая | Многолетнее, дерево | Энтомофильно |

| 112 | Жимолость обыкновенная | Многолетнее, кустарник | Энтомофильно |

| 113 | Ива козья | Многолетнее, дерево | Анемофильно |

| 114 | Клён американский | Многолетнее, дерево | Анемофильно |

| 115 | Клен остролистный | Многолетнее, дерево | Энтомофильно |

| 116 | Клён полевой | Многолетнее, дерево | Энтомофильно |

| 117 | Клён татарский | Многолетнее, кустарник | Энтомофильно |

| 118 | Копытень европейский | Многолетнее, травянистое | Энтомофильно |

| 119 | Крушина ломкая | Многолетнее, кустарник | Энтомофильно |

| 220 | Купена многоцветная | Многолетнее, травянистое | Энтомофильно |

| 221 | Лещина обыкновенная | Многолетнее, дерево | Анемофильно |

| 222 | Липа сердцевидная | Многолетнее, дерево | Энтомофильно |

| 223 | Медуница неясная | Многолетнее, травянистое | Энтомофильно |

| 224 | Пролеска сибирская | Многолетнее, травянистое | Энтомофильно |

| 225 | Рябина обыкновенная | Многолетнее, дерево | Энтомофильно |

| 226 | Сныть обыкновенная | Многолетнее, травянистое | Энтомофильно |

| 227 | Тополь дрожащий | Многолетнее, дерево | Анемофильно |

| 228 | Фиалка удивительная | Многолетнее, травянистое | Автогамия |

| 229 | Хохлатка розовая | Многолетнее, травянистое | Зоофильное |

| 330 | Черёмуха обыкновенная | Многолетнее, кустарник | Энтомофильно |

| 331 | Чистяк весенний | Многолетнее, травянистое | Зоофильное |

| 332 | Шиповник майский | Многолетнее, кустарник | Энтомофильно |

| 333 | Яблоня лесная | Многолетнее, дерево | Энтомофильно |

| 334 | Ясень обыкновенный | Многолетнее, дерево | Анемофильно |

Приложения 3

Способы распространения плодов, семян растений

Таблица №3

| № | Название растения. | Способ распространения |

| 1 | Береза повислая | Анемохор |

| 2 | Бересклет бородавчатый | Зоохор |

| 3 | Боярышник кроваво-красный | Зоохор |

| 4 | Будра плющевидная | Зоохор |

| 5 | Бузина красная | Зоохор |

| 6 | Вербейник монетчатый | Зоохор |

| 7 | Ветреница жёлтая | Зоохор |

| 8 | Вяз ширшавый | Анемохор |

| 9 | Дуб черешчатый | Барохор, Зоохор |

| 10 | Ежевика сизая | Зоохор |

| 11 | Груша дикая | Зоохор |

| 12 | Жимолость обыкновенная | Зоохор |

| 13 | Ива козья | Анемохор |

| 14 | Клён американский | Анемохор |

| 15 | Клен остролистный | Анемохор |

| 16 | Клён полевой | Анемохор |

| 17 | Клён татарский | Анемохор |

| 18 | Копытень европейский | Зоохор |

| 19 | Крушина ломкая | Зоохор |

| 20 | Купена многоцветная | Зоохор |

| 21 | Лещина обыкновенная | Барохор, зоохор |

| 22 | Липа сердцевидная | Анемохор |

| 23 | Медуница неясная | Зоохор |

| 24 | Пролеска сибирская | Зоохор |

| 25 | Рябина обыкновенная | Зоохор |

| 26 | Сныть обыкновенная | Зоохор |

| 27 | Тополь дрожащий | Анемохор |

| 28 | Фиалка удивительная | Зоохор |

| 29 | Хохлатка розовая | Зоохор |

| 30 | Черёмуха обыкновенная | Зоохор |

| 31 | Чистяк весенний | Зоохор |

| 32 | Шиповник майский | Зоохор |

| 33 | Яблоня лесная | Зоохор |

| 34 | Ясень обыкновенный | Анемохор |

Адвентивная флора

Таблица № 4

| Название вида | Степень натурализации |

| Клен американский | Агриофит |

Приложение 4

26