Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 27

![]()

Виртуальное интервью с Евгением Алексеевичем Лебедевым,

Почётным гражданином и великим лицедеем

Автор работы:

Куличкова Вероника Андреевна,

ученица 11 А класса МАОУ СОШ №27

Руководитель: Субоч Раиса Ивановна,

учитель русского языка и литературы

Балаково

2016

Содержание

Введение 3-4

Основная часть

Первый вопрос. Где начался Ваш жизненный путь? Откуда Вы родом? 5-7 Вопрос второй. Какую роль сыграл Тбилиси в Вашей судьбе? Какие воспоминания оставил у Вас? 8-9 Вопрос третий. Работа в Ленинграде – вершина лицедейства? 10-12

Заключение 13

Использованные источники 14

Приложение 15-23

Введение

Тема работы «Виртуальное интервью с актёром Евгением Алексеевичем Лебедевым, почётным гражданином и великим лицедеем» актуальна, во-первых, потому что 2016 год объявлен «Годом российского кино», а Е.А.Лебедев – актёр театра и кино, он снялся во многих фильмах (Приложение 1), о самом актёре снят документальный фильм «Великий лицедей». Во-вторых, в этом году отмечается 60-летний юбилей работы Г.А.Товстоногова в качестве режиссёра петербургского БДТ, а впереди юбилейная дата самого актёра: 15 января 2017 года исполняется 100 лет со дня его рождения. А ещё он наш земляк, известная личность, именем которого назван наш Балаковский театр. Самое время обратиться к имени человека, который достиг такой высоты – стал великим лицедеем и почётным гражданином сразу трёх городов – Балакова, Тбилиси, Ленинграда, открыть неизвестные страницы жизни известного человека.

Объект исследования – жизнь и творчество Лебедева, его роли в театре.

Предмет исследования – вехи жизненного и творческого пути Евгения Алексеевича Лебедева, которые повлияли на становление его личности и послужили основанием сразу трём городам: Балакову, Тбилиси и Ленинграду – назвать его своим Почётным гражданином. Именно эти награды актёр считал самыми ценными. (Приложение 2)

Кто же он такой – Евгений Лебедев? Почему три города сошлись в своём мнении и назвали его Почётным гражданином?

Поиск ответов на поставленные вопросы и стали целью исследования.

Цель работы:

Изучение материалов, посвящённых судьбе Е. А. Лебедева;

Выявление взаимосвязи жизни и творчества актёра;

Обобщение и оценка творчества «великого лицедея».

Задачи:

Изучить материалы о Лебедеве-актёре;

Выявить те роли в театре, которые стали вехами в жизни актёра;

Определить отношение к городам Балаково, Тбилиси, Ленинград;

Обобщить материал.

Метод исследования – интервью выбран не случайно. Представить свою встречу с известным человеком, земляком, актёром в Год кино – честь для человека, мечтающего посвятить себя работе в СМИ, сыграть роль журналиста– наиболее уместное средство в достижении поставленной цели. (Приложение 3)

В исследовании использованы материалы интернет-ресурсов, а также литература, подготовленная авторами: Друцэ И. , Рабинянц Н., Беньяш Р., Яснец Э., Каргиным Ю.

Практическая значимость данного исследования связана с расширением кругозора современников, земляков известного российского актёра Евгения Алексеевича Лебедева. Предполагается ознакомление с материалами работы школьников 5-11 классов школ, лицеев, гимназий.

Первый вопрос. Где начался жизненный путь Евгения Лебедева? Откуда Вы родом?

Родился я 15 января 1917 г. в Балакове в семье дьякона Иоанно-Богословской (Кладбищенской) церкви Алексея Михайловича Лебедева.В Балакове, правда, жил совсем недолго, но постоянно воспоминал о родном городе, который остались в моём сердце навсегда. Даже через много лет с особой нежностью вспоминаю о годах, прожитых на балаковской земле.

по словам мамы, родился я ночью. Вместо соски у меня был крест, ним были связаны мои первые слова. И первое, что я увидел, кроме лиц отца и матери,– крестное благословение. Первое, что запомнил: «Бог накажет». До двенадцати лет знал все грехи, за которые он меня накажет…

Больше всего мне запомнилось, когда меня в первый раз привели на пристань. Я сначала смотрел на маленький пароход сверху, с горы, а потом вблизи. Он мне казался страшным животным: от него шёл пар, как от кипящего самовара. Но вдруг он засвистел, из длинного шипящего столба пара вырвался оглушительный звук. Что мне представилось в этом звуке, не помню, помню только, что бежал с пристани по песчаной дороге домой, песок задерживал ноги, они утопали в нём, а мне казалось, что меня хватает сзади это чудовище с оглушительным гудком. Отец и мать бежали за мной и почему-то хохотали, мне было обидно, что они смеются, когда мне страшно.

Это потом я привык и полюбил пароходные гудки, в них услышал настоящую пароходную жизнь. Песни распевал человек, распевал песни и гудок, у каждого парохода, как и у человека, был свой голос. Раньше по гудкам узнавали название парохода, как по голосу узнают имя человека…

Вспоминается, как я читал Евангелие, почти каждое воскресенье причащался, и если бы можно было, то каждый день делал бы это. После этого меня поздравляли и давали пять копеек на сладости. Я полюбил Неклюдову, которая имела свою кондитерскую. Старушка приносила мне к причастию вкусные булочки и пирожки, и ради этого готов был причащаться чаще, чем полагалось. А вообще, я считал себя ближе к Богу: ведь у меня папа – священник!

В середине 1920-х годов нашей семье пришлось уехать в Кузнецк Саратовской губернии (теперь Пензенской области). А затем мы буквально скиталась по Саратовскому правобережью: Красный Яр, Белокаменка, Красный Кут, село Ренево недалеко от Балашова, сам Балашов…

Бывал ли я в родном городе? Да, лишь однажды – в августе 1957 года, получив звание «Заслуженного артиста России». Как раз в это время вышел на экраны страны фильма «Два капитана», где я сыграл роль Ромашова, принесшую мне известность. Вместе с группой артистов Ленинградского отделения Всероссийского гастрольно-концертного объединения объездил с гастролями целинные совхозы и колхозы Перелюбского, Ивантеевского и других районов Саратовской области. Разве мог я проехать мимо Балакова?

В первый же день в родном городе дал концерт для рабочих завода имени Дзержинского. Вместе с артистами Майей Забулис и Николаем Воропаевым выступал в клубах завода имени Дзержинского, судоремзавода и парке культуры и отдыха и по местному радио.

Брали у меня и интервью для газеты «Огни коммунизма». Сейчас это название у кого-то может вызвать неприятие, а тогда оно было одним из самых распространённых в средствах массовой информации. Я вновь вспоминал детство, как целыми днями пропадал на Волге и Балаковке, малой речушки около плотины, бегал на ярмарки.

А знаете, мы с отцом часто говорили о театре, об игре артистов.

Мама с детства прививала мне любовь к театру, но он меня тогда не интересовал. У меня была мечта – стать капитаном! Я спал и видел себя на борту парохода то матросом, то кочегаром, ведь Волга была для меня самым главным событием в жизни! Она до сих пор волнует меня. Пока не был в Балакове, я столько раз мысленно приезжал в свой родной город, чтобы увидеть волжские просторы, почувствовать этот неповторимый воздух.

Это теперь с высоты прожитых лет я могу сказать, что жизнь в Балакове дала мне очень многое для актерской деятельности, особенно при работе над ролями в пьесах Островского и Горького.

К сожалению, ещё раз приехать не получилось – помешала занятость. Но с искренним радушием встречал своих земляков, хотя они визитами-то меня особенно не баловали. Самая представительная балаковская делегация: директор музея истории города Тамара Кошелева и краевед Анатолий Деревянченко – приезжала на моё семидесятилетии, в 1987-м году. Спустя 10 лет, на восьмидесятилетие, я ждал своих земляков…

А вы знаете, в апреле 1997 года судьба всё-таки подарила мне короткую встречу с балаковцем Юрием Каргиным. Супруга моя, Натэлла Александровна, проводила его ко мне, как только услышала, что он из Балакова. Правда, мы только что приехали из США, и у меня поднялась температура, так что земляк был у нас недолго. Но так хотелось узнать новости из родного города. На мой вопрос « Как там мой родной город?» услышал ответ, который вдохнул в меня силы и дал успокоение, хотя и заставил ещё раз пожалеть, что я так и не выбрался в свой родной город…

– Судя по Вашему ответу воспоминания о родном городе самые яркие, тёплые, потому что это лучшая пора Вашей жизни – детство, пора первых впечатлений, открытий и начало жизненного пути. И главное – Волга!

– Думаю, что это так.

P.S. В 1987 году Евгению Алексеевичу Лебедеву присвоено звание Почётный гражданин г. Балаково.

Вопрос второй. Какую роль сыграл Тбилиси в Вашей судьбе? Какие воспоминания оставил у Вас?

До Тбилиси в 1932 году поступил я в Самарский театр рабочей молодёжи (ТРАМ). Спустя год мои товарищи узнали, что я поповский сын. Что мне тогда пришлось пережить! Вызвали на собрание. Для всех собравшихся в репетиционном зале я стал злостным врагом. Меня словно пригвоздили к позорному столбу: кричали, навешивали ярлыки. По их мнению, мне не было места не только в театре, но и в обществе…Стоял я перед этими воинствующими людьми в свои шестнадцать лет и плакал… Бежал от позора, унижения, несправедливости. Казалось, что Москва станет тем местом, которое поможет затеряться, забыть пережитое. По приезде в Москву поступил в студию при Театре Красной армии, а через три года был принят в Центральный техникум театрального искусства, ЦЕТЕТИС, будущий ГИТИС, который окончил в 1937 году. Это был страшный год в моей жизни, потому что в этот год репрессировали моего отца, чуть позже – мать. И остались мы с сестрой одни. Помню, как пытался пристроить сестру в детский дом, делая вид, что она мне чужая! Надеялись, что повезёт, но слышали только крики взрослых людей, эти издевательства трудно забыть, ещё труднее объяснить. Всю жизнь не мог себе этого простить, но по-другому было нельзя …

Когда появился собственный ребёнок, сын, очень любил его и баловал. Возможно, пытался отдать долг заботы и тепла, которые в свое время не смог дать родной сестре. Всю жизнь помнил о ней и нашел много лет спустя. Но оправиться от душевных ран так и не смог …

Мне повезло поступить в училище Камерного театра, в группу известного актёра МХАТа В.В.Готовцева. Учёба перемежалась с работой. Кем только я ни работал: и грузчиком, и разнорабочим, и вальцовщиком, и бутафором в Камерном театре…Впоследствии училище было соединено с двумя другими театральными училищами и стало называться Московское городское театральное училище, которое я окончил в 1940 году, когда меня и командировали в Тбилиси – в Русский театр юного зрителя имени Л.М.Кагановича. Здесь и застала меня Великая Отечественная война.

Вот что предшествовало моему появлению в Тбилиси, вот с каким жизненным багажом появился я в новом городе, который оказался открыт для меня и моего творчества. Грузинская земля приняла меня и дала путёвку в театральный мир.

Очень скоро я стал одним из ведущих актёров театра. Подхалюзин в пьесах А.Н.Островского «Бедность не порок» и «Свои люди – сочтёмся», Баба-Яга в спектакле «Василиса Прекрасная», Труффальдино в «Слуге двух господ» по К.Гольдони, Сергей Тюленин в «Молодой гвардии» и Павел Корчагин в «Как закалялась сталь» – эти роли сделали своё дело, публика полюбила меня, я это чувствовал.

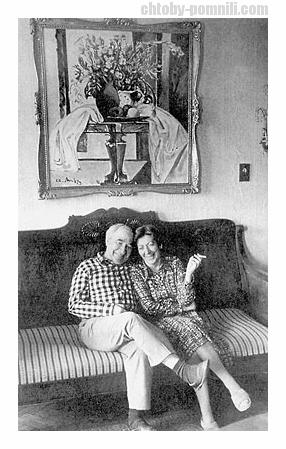

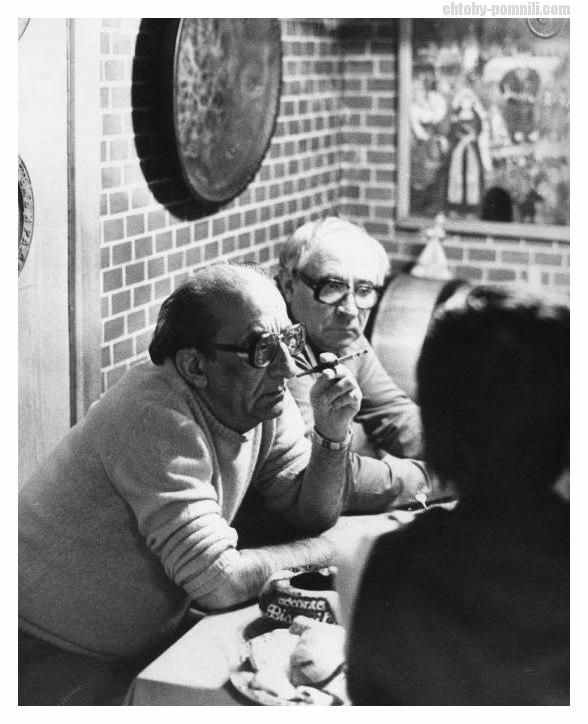

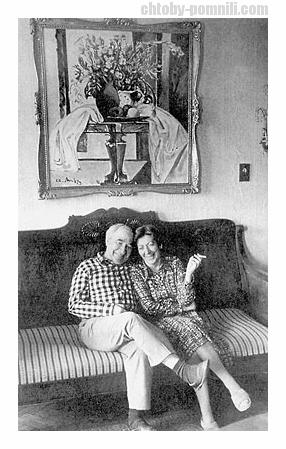

Ещё одно судьбоносное событие произошло в моей жизни – я познакомился и сблизился с семьёй Товстоноговых. Думаю, что произошло это не случайно (наши отцы были репрессированы одновременно, в 1937 году). Дружбу с Георгием, Нателлой пронёс через все годы, не один десяток лет проработаем мы впоследствии вместе, а Нателла стала моей супругой. (Приложение 4)

Девять лет плодотворной работы, казалось бы, что можно желать. Но я тосковал по родине, бунтовал, просил привезти земли русской. Спичечный коробок с московской землёй привезли, я хранил её в гримёрной. Все ждали, что я успокоюсь, привыкну…Меня не отпускали, и всё же в 1949 году мне удалось вырваться в Москву… Но это другая страница моей жизни.

– Можно ли, подводя итог этого этапа жизненного пути, сказать, что это было становление актёра Лебедева, формирования творческого кредо?

– Пожалуй, соглашусь с такой оценкой, но добавлю, что ещё и укрепление веры в людей, в своё творчество.

P.S. В 1992 году Евгению Алексеевичу Лебедеву присвоено звание Почётный гражданин г. Тбилиси.

Вопрос третий. Работа в Ленинграде – вершина лицедейства?

Ленинград для меня начался с Ленкома. Спустя небольшой промежуток времени после работы в московском Театре Промкооперации по приглашению Георгия Товстоногова, возглавившего ленинградский театр имени Ленинского комсомола, уехал в северную столицу.

В 1950 году женился на Нателле Товстоноговой, которая вместе с братом перебралась в Ленинград. Она была на десять лет моложе, да … влюбился и женился. У меня появился дом, семейный очаг, хранительницей которого была Нателла Александровна. Не думайте, что дружба и родство с Георгием Александровичем Товстоноговым «помогали» получать роли. Надо знать Георгия Александровича! (Приложение 5)

А первая моя роль в Ленкоме – роль Сталина в спектакле «Из искры…», именно за неё получил Государственную премию первой степени. Отлично понимая, что эта награда скорее дань личности самого Сталина, а не за мои способности, отнесся к признанию официальных властей спокойно.

Главным, что волновало меня, было сочетание в работе эксцентрики и гротеска, это соединение помогало созданию глубоких психологических образов. Например, Тихона в «Грозе» Островского. Эта роль стала первой в цепочке маленьких людей, чьи образы отражали тему маленького человека на сцене, характерной для моих будущих работ. Не менее яркой была и Ведьма в «Аленьком цветочке» по С.Т.Аксакову. Эти образы были для меня важнее, чем та первая, официально признанная властями.

Важным для меня был переход в 1956 году в Ленинградский академический Большой драматический театр имени М.Горького, который возглавил Г.А.Товстоногов, впоследствии театр стал носить его имя.

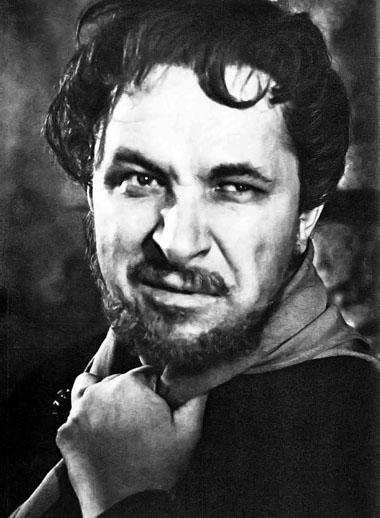

Моя первая роль на сцене этого театра стала мадемуазель Куку в спектакле «Безымянная звезда» – блистательная комедийно-гротескная зарисовка. Потом было множество других ролей, незабываемых образов. В первую очередь это были персонажи из произведений русской классики. Кого бы я выделил? Наверное, Рогожина из «Идиота», Фому Опискина из «Фомы» по произведениям Ф.М.Достоевского, любимого моего прозаика. (Приложение 5)

Выделил бы образы Серебрякова и Фирса – героев чеховских пьес «Дядя Ваня» и «Вишнёвый сад», Крутицкого из пьесы А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты», Бессеменова из горьковских «Мещан». (Приложение 6) Но самой лучшей моей ролью стала роль Холстомера в «Истории лошади» по Л.Н.Толстому. (Приложение 6)

Я был то жеребенком, готовым подружиться со всем миром, то раздираем чувством любви к своей единственной. Лошадиная судьба, как и вся иная жизнь, шла полосами — когда лучше, когда хуже. Но вот он, свет в конце тоннеля! Горизонты расширяются, ярко светит солнце, и я счастлив!

Трудно передать впечатления от этого спектакля. Судя по реакции переполненного зала можно сказать, что это был взлёт!

Театр люблю всей душой. Критики, пытаясь определить моё амплуа, называли то «неврастеником», то исследователем «физиологии» русского национального характера, охотно согласился бы с этими словами, если бы не амплитуда жанрового разнообразия сценических персонажей.

Критик Эльга Лындина охарактеризовала меня так, зачитаю: «Лебедев обладал даром буквально на глазах зрителей создавать внутренний мир своих героев – трепетный, противоречивый, перетекающий из одного состояния в другое. …Актёр умел удивить лукавством и шальной удалью, ошеломить эффектом. Взрывом эмоций, к чему точно подводил зрительный зал». Думаю, что она смогла понять меня как актёра и отметила мою способность сочетать в работе эксцентрику и гротеск, это соединение помогает созданию глубоких психологических образов.

– Правильно ли я поняла, что Петербург отточил ваше мастерство лицедея, стал трамплином в профессиональном росте театрального актёра?

– Да, всё верно. Хочу кое-что ещё уточнить. В одном из своих рассказов я вспоминал привокзальный буфет на станции Аркадак, где я в последний раз видел своего отца. Он тогда сказал мне: «Запомни: никогда не теряй веру. Никогда с ней не расставайся. Что бы ты ни делал, в деле твоем должна быть вера. С верой и благоговением совершай свой труд, зарабатывай кусок хлеба. Не оскверняй храма своего, храм – в тебе самом, храм – душа наша. Трудись – и воздастся тебе, стучи – и откроются тебе двери познания жизни, ищи – и найдешь… Не обижай людей, ибо в человеке есть Бог. Бог – это человек». Этим словам я был верен всегда и во всём. (Приложение 7)

P.S. В 1996 году Евгению Алексеевичу Лебедеву присвоено звание Почётный гражданин г. Санкт-Петербург.

Заключение

В ходе «Виртуального интервью с актёром Евгением Алексеевичем Лебедевым, почётным гражданином и великим лицедеем» были отмечены три самые ценные награды, которые особо выделял сам актёр, потому что они связаны с городами, сыгравшими важную роль в его жизни: Балаковом, Тбилиси и Санкт-Петербургом. Отсюда и подбор вопросов: первый о городе, в котором родился актёр, второй – о Тбилиси, где проходило становление «великого лицедея», и третий – о Санкт-Петербурге, где актёрское мастерство достигло апогея.

Найдены и изучены материалы, посвящённые жизни и творчеству актёра, выявлена взаимосвязь жизненных явлений.

Установлено, что родной город оставил самые яркие, тёплые воспоминания, потому что он связан с Волгой, с детством актёра.

Определено, что Тбилиси стал городом, с которым связано судьбоносное событие жизни актёра – знакомство с семьёй Товстоноговых. Это был ответственный период в жизни Е.А.Лебедева: становление, формирование творческого кредо, укрепление веры в людей, в своё предназначение.

Выяснено, что работа в ленинградском БДТ стала вершиной лицедейства актёра. Сочетание эксцентрики и гротеска помогли в создании глубоких психологических образов, среди которых самая любимая – роль Холстомера. Театр отточил мастерство лицедея, стал трамплином в профессиональном росте.

Обобщая сказанное, подчеркнём совершенно обоснованное признание актёра Лебедева Почётным гражданином трёх городов. Актёр через всю свою жизнь пронёс слова отца о вере, без которой человек не может жить, о честном труде, без которого нет смысла в жизни, о поисках и находках, которые помогают развиваться, становится лучше, и о том, что никогда нельзя обижать других людей. Этому завету Евгений Алексеевич Лебедев следовал всегда!

Список литературы и интернет-ресурсов

Беньяш Р. Евгений Лебедев // Без грима и в гриме. — Л.: «Искусство», 1971.

Великий лицедей. Рассказы, дневники, воспоминания. — М., 2002.

Каргин Ю.Н. Великий лицедей.

Лебедев Евгений Алексеевич — М.: Советская энциклопедия, 1969

Лебедев Е. Рассказы.

Рабинянц Н. Евгений Лебедев. — Л., 1969.

Яснец Э. Евгений Лебедев. — Л.: «Искусство», 1984.

http://kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/2440/bio

http://rusactors.ru/l/lebedev_e/

http://ptj.spb.ru/archive/56/historical-novel-56/evgenij-lebedev/

http://www.rg.ru/2014/01/15/evgeny-lebedev-site.html

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=810

Приложение 1

ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тбилисский ТЮЗ

«Бедность не порок» А. Н. Островского — Митя

«Как закалялась сталь» Н. А. Островского — Павел Корчагин

«Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского — Подхалюзин

«Недоросль» Д. Фонвизина — Митрофанушка

«Василиса Прекрасная» Е. Черняка — Баба-Яга

«Слуга двух господ» К. Гольдони — Труффальдино

«Молодая гвардия» по А. Фадееву — Сергей Тюленин

Ленинградский театр им. Ленинского комсомола

1949 — «Два капитана» В. Каверина и З. Юдкевича — Саня Григорьев

1949 — «Из искры…» Ш. Дадиани; режиссёр Г. А. Товстоногов — Сталин

1950 — «Студенты» В. А. Лифшица; режиссёр Г. А. Товстоногов — Саватеев

1951 — «Гроза» А. Н. Островского; режиссёр Г. А. Товстоногов — Тихон

1951 — «Аленький цветочек» С. Аксакова — Баба-Яга

1954 — «На улице Счастливой» Ю. Я. Принцева; режиссёр Г. А. Товстоногов — Степан Барабаш

1956 — «Униженные и оскорблённые» Ф. М. Достоевксого - Ихменев

Большой драматический театр имени М.Горького

1956 — «Безымянная звезда» М. Себастьяна. Режиссёр Г. А. Товстоногов — мадемуазель Куку

1957 — «Метелица» В. Ф. Пановой. Режиссер М. В. Сулимов — Балютин

1957 — «Достигаев и другие» А. М. Горького. Режиссёр Н. С. Рашевская (возобновоение)— Алексей Матвеевич Губин

1957, 1966 — «Идиот» по роману Ф. М. Достоевского. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Рогожин

1958 — «Дали неоглядные» Н. Е. Вирты. Постановка И. П. Владимирова и Р. А. Сироты — Стёпкин

1959 — «Варвары» М. Горького. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Монахов

1960 — «Неравный бой» В. С. Розова. Режиссёр 3. Я. Корогодский — Григорий Степанович

1960 — «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Боцман Кобза

1961 — «Океан» А. Штейна. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Миничев

1961 — «Моя старшая сестра» А. М. Володина. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Ухов

1963 — «Карьера АртуроУи» Б. Брехта. Режиссёр Э. Аксер — АртуроУи

1964 — «Поднятая целина» М. А. Шолохова — дед Щукарь

1966 — «Мещане» М. Горького. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Бессеменов

1969 — «Правду! Ничего, кроме правды!» Д. Аля. Режиссёр Георгий Товстоногов — Авраам Линкольн

1969 — «Король Генрих IV» У. Шекспира. Постановка и оформление Г. А. Товстоногова — Фальстаф

1971 — «Тоот, другие и майор» И. Эркеня. Постановка Г. А. Товстоногова — Тоот

1974 — «Энергичные люди» В. М. Шукшина Режиссёр Георгий Товстоногов — Аристарх Петрович Кузькин

1975 — «История лошади» по рассказу Л. Н. Толстого. Режиссёр Георгий Товстоногов — Холстомер

1976 — «Дачники» М. Горького. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Двоеточие

1982 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова. Режиссёр Г. А. Товстоногов — профессор Серебряков

1985 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского - Крутицкий

1987 — «На дне» М. Горького - Лука

1996 — «Фома» (по «Селу Степанчикову» Ф. М. Достоевского) - Фома Опискин

«Божественная комедия» Исидора Штока - Ангел Д.

«Горе от ума» А. С. Грибоедова - Загорецкий

Сотрудничество с Петербургским Малым драматическим театром – Театр Европы:

1992 - «Любовь под вязами» О'Нила - ЭфраимКэббот

1994 - спектакли «Роберто Зукко» по пьесе Б.-М. Кольтеса (главная роль) и «Вишнёвый сад» по пьесе А. Чехова (Фирс) – премьеры обоих состоялись в парижском театре «Одеон».

Приложение 2

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ

Два ордена Ленина (1971, 1987).

Орден Трудового Красного Знамени (1977).

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1997).

Медаль «За оборону Кавказа» (1945).Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946).

Медаль «Ветеран труда» (1984).

Сталинская премия первой степени за исполнение роли И. В. Сталина в спектакле «Из искры…» Ш. Н. Дадиани (1950).

Государственная премия СССР за исполнение роли Василия Васильевича Бессеменова в спектакле «Мещане» М. Горького (1968).

Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за исполнение роли Королёва в фильме «Блокада» (1980).

Ленинская премия за театральные работы последних лет (1986).

Кинофестиваль в Мар-дель-Плата (Аргентина, приз за лучшую мужскую роль, фильм «Последний месяц осени») (1966).

Приз «Золотая нимфа» Международного фестиваля в Монте-Карло(за участие в фильме «Блокада») (1977).

Нагрудный знак «За заслуги перед польской культурой» (1979).

Премия КГБ СССР в области литературы и искусства I степени (за участие в фильме «Синдикат-2», роль террориста Савинкова) (1984).

Премия мэра Санкт-Петербурга А. Собчака «За выдающиеся заслуги в развитии культуры» (1994).

Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» — специальная премия «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру» (1996).

Почётный гражданин г. Балаково (1987).

Почётный гражданин г. Тбилиси (1992).

Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1996).

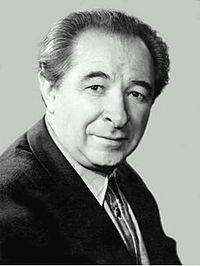

Приложение 3

Народный артист СССР (1968)

Лауреат Ленинской премии СССР (1986, за театральную работу)

Лауреат Государственной премий СССР (1950, 1968, за театральную работу)

Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1980, за исполнение роли Королева в фильме «Блокада»)

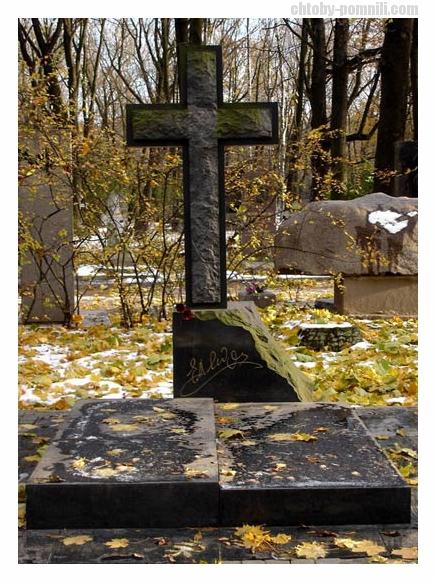

Евгений Лебедев ушёл из жизни 9 июня 1997 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.

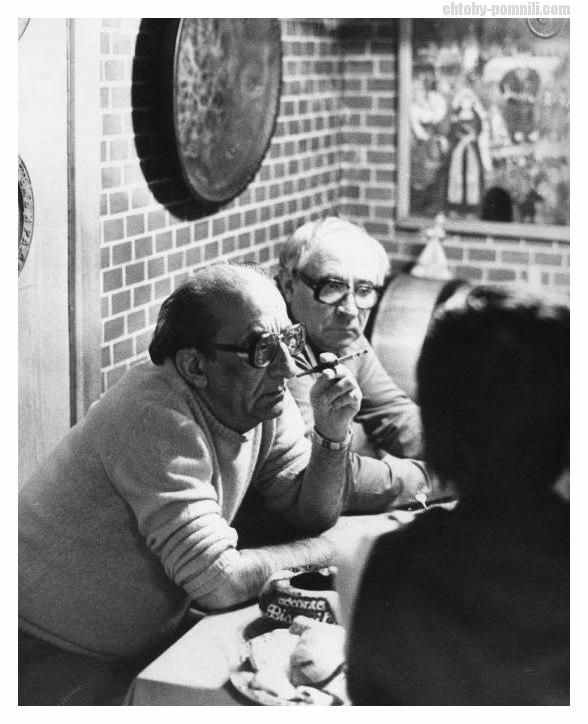

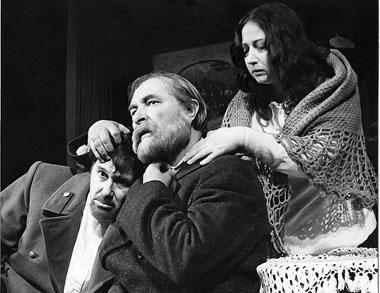

Приложение 4

С супругой …

С супругой …

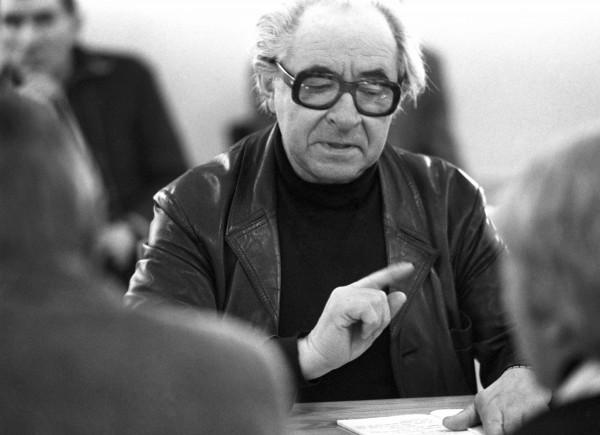

С Товстоноговым…

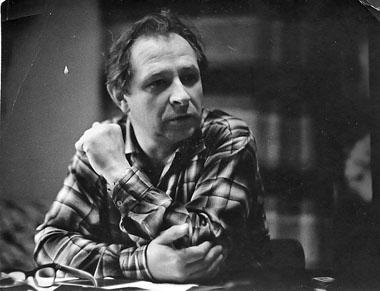

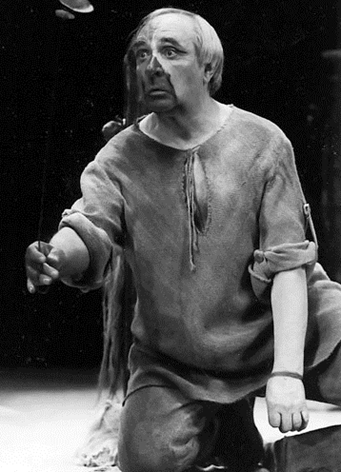

Приложение 5

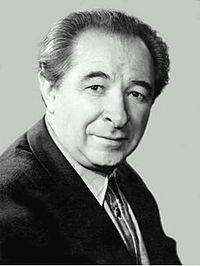

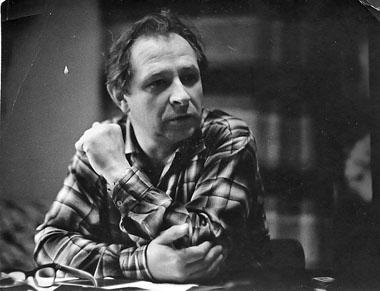

Е. Лебедев. 1950-е гг.

Е. Лебедев (Рогожин). «Идиот». БДТ им. Горького.

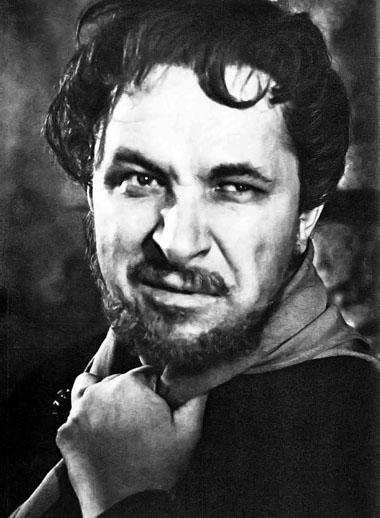

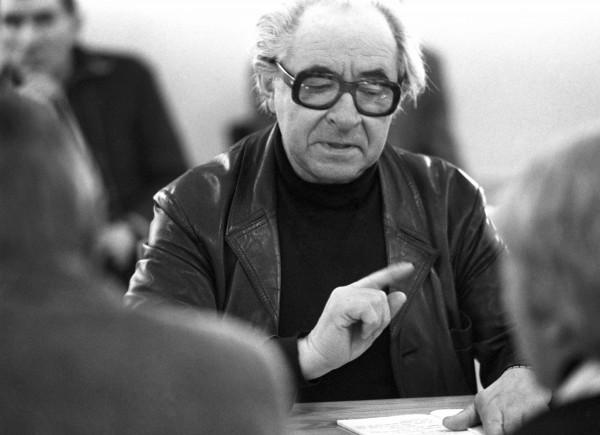

Приложение 6

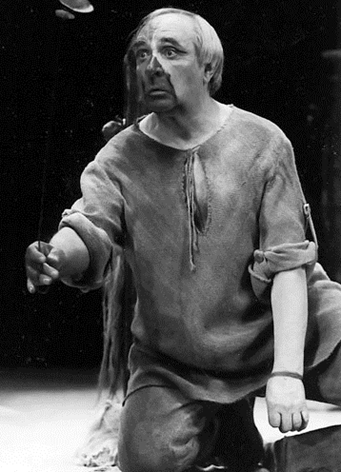

Е. Лебедев (Бессеменов). «Мещане». БДТ им. Горького.

Е. Лебедев (Холстомер). «История лошади». БДТ им. Горького.

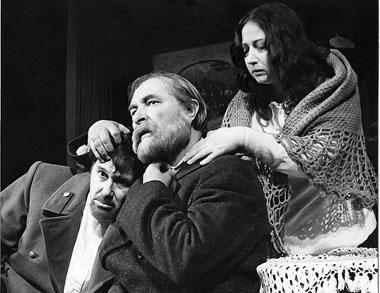

Приложение 7

С супругой …

С супругой …