Вирусы, их химический состав, строение и свойства

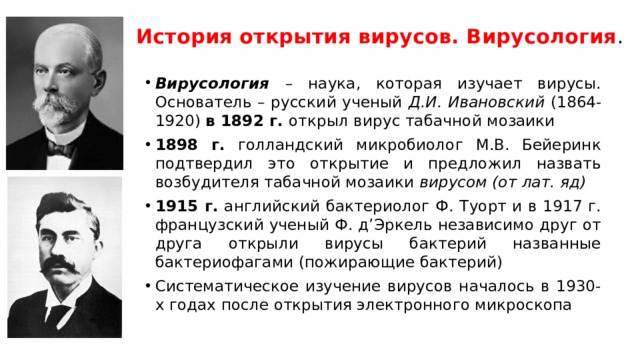

История открытия вирусов. Вирусология .

- Вирусология – наука, которая изучает вирусы. Основатель – русский ученый Д.И. Ивановский (1864-1920) в 1892 г. открыл вирус табачной мозаики

- 1898 г. голландский микробиолог М.В. Бейеринк подтвердил это открытие и предложил назвать возбудителя табачной мозаики вирусом (от лат. яд)

- 1915 г. английский бактериолог Ф. Туорт и в 1917 г. французский ученый Ф. д’Эркель независимо друг от друга открыли вирусы бактерий названные бактериофагами (пожирающие бактерий)

- Систематическое изучение вирусов началось в 1930-х годах после открытия электронного микроскопа

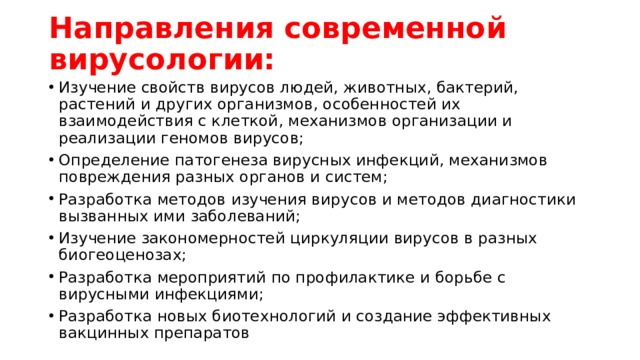

Направления современной вирусологии:

- Изучение свойств вирусов людей, животных, бактерий, растений и других организмов, особенностей их взаимодействия с клеткой, механизмов организации и реализации геномов вирусов;

- Определение патогенеза вирусных инфекций, механизмов повреждения разных органов и систем;

- Разработка методов изучения вирусов и методов диагностики вызванных ими заболеваний;

- Изучение закономерностей циркуляции вирусов в разных биогеоценозах;

- Разработка мероприятий по профилактике и борьбе с вирусными инфекциями;

- Разработка новых биотехнологий и создание эффективных вакцинных препаратов

По строению различают простые и сложные вирусы

У простых вирусов молекула нуклеиновой кислоты окружена только белковыми молекулами

Сложные – во время формирования вириона захватывают часть плазматической мембраны хозяина, которую инкрустируют собственными белками и используют в качестве дополнительной оболочки

Молекулы ДНК и РНК могут быть как одноцепочечные так и двухцепочечные

Как мы уже говорили, вирусы не имеют клеточного строения. Каждая вирусная частица устроена очень просто - она состоит из расположенного в центре носителя генетической информации и оболочки. Генетический материал представляет собой короткую молекулу нуклеиновой кислоты, это образует сердцевину вируса. Нуклеиновая кислота у разных вирусов может быть представлена ДНК или РНК, причем эти молекулы могут иметь необычное строение: встречается однонитчатая ДНК и двухнитчатая РНК. Оболочка называется капсид. Она образована субъединицами - капсомерами, каждый из которых состоит из одной или двух белковых молекул. Число капсомеров для каждого вируса строго постоянно. Иногда нуклеиновая кислота вместе с капсидом называется нуклеокапсидом. Если вирусная частица, кроме капсида, больше не имеет оболочки, ее называют простым вирусом, если имеется еще одна - наружная, вирус называется сложным. Наружную оболочку также называют суперкапсидом, генетически она не принадлежит вирусу, а происходит из плазматической мембраны клетки-хозяина и формируется при выходе собранной вирусной частицы из инфицированной клетки. Таким образом, вирусная частица состоит только из двух классов биополимеров: нуклеиновых кислот и белков, тогда как в любой клетке в обязательном порядке должны присутствовать еще полисахариды и липиды.

Этапы жизненного цикла вируса:

Первая стадия представляет собой адсорбцию вирионов на поверхности клетки-мишени

Вторая стадия состоит в проникновении целого вириона или его нуклеиновой кислоты внутрь клетки-хозяина

Третья стадия называется депротеинизация

В ходе четвертой стадии на основе вирусной нуклеиновой кислоты происходит синтез необходимых для вируса соединений

В пятой стадии происходит синтез компонентов вирусной частицы - нуклеиновой кислоты и белков капсида, причем все компоненты синтезируются многократно

В ходе шестой стадии из синтезированных ранее многочисленных копий нуклеиновой кислоты и белков формируются новые вирионы путем самосборки.

Последняя - седьмая стадия - представляет собой выход вновь собранных вирусных частиц из клетки-хозяина

Вирусы не могут самостоятельно размножаться и осуществлять обмен веществ. В соответствии с этим у них различают две жизненные формы: покоящаяся внеклеточная - вирион и активно репродуцирующаяся внутриклеточная - вегетативная. Вирионы демонстрируют отменную жизнеспособность. В частности, они выдерживают давление до 6000 атм и переносят высокие дозы радиации, однако погибают при высокой температуре, облучении ультрафиолетовыми лучами, а также воздействии кислот и дезинфицирующих веществ. Взаимоотношения вируса с клеткой последовательно проходят несколько стадий:

Первая стадия представляет собой адсорбцию вирионов на поверхности клетки-мишени, которая для этого должна обладать соответствующими поверхностными рецепторами. Именно с ними специфически взаимодействует вирусная частица, после чего происходит их прочное связывание, по этой причине клетки восприимчивы не ко всем вирусам. Именно этим объясняется строгая определенность путей проникновения вирусов. Например, рецепторы к вирусу гриппа имеются у клеток слизистой оболочки верхних дыхательных путей, а у клеток кожи их нет. Поэтому через кожу гриппом заболеть нельзя - вирусные частицы для этого нужно вдохнуть с воздухом.

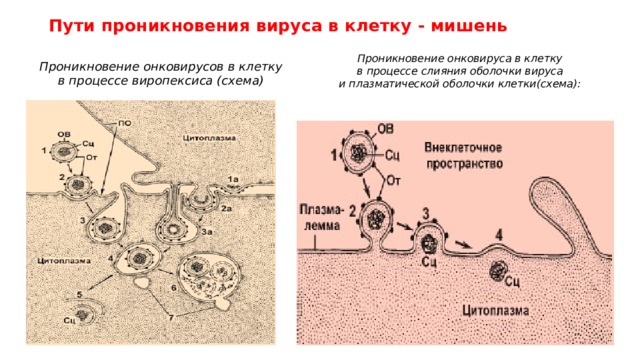

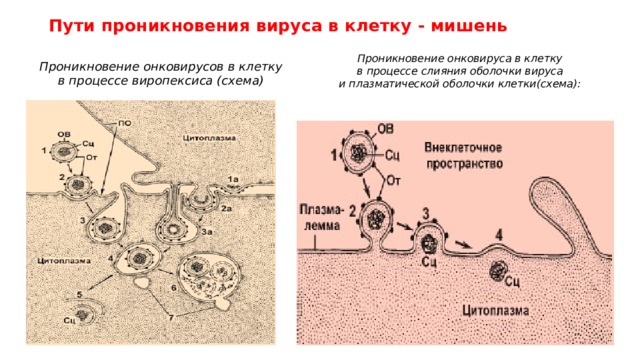

Вторая стадия состоит в проникновении целого вириона или его нуклеиновой кислоты внутрь клетки-хозяина. Легче происходит проникновение вирусов в животные клетки, поскольку те не имеют оболочек и вирусы попадают в них путем обычного эндоцитоза. Если вирион имеет наружную липопротеидную мембрану, то при контакте с клеткой-хозяином мембраны сливаются и вирион оказывается в цитоплазме (напоминаем, что липопротеидная мембрана вириона возникает за счет составляющих плазматической мембраны клетки-хозяина) (рис. 3). Значительно сложнее вирусам растений, грибов и бактерий, вынужденным «пробиваться» через жесткую клеточную стенку. Для этого имеются конкретные приспособления. В частности, бактериофаги обладают ферментом типа лизоцима, благодаря которому они растворяют стенку бактериальной клетки.

Третья стадия называется депротеинизация. В ходе ее происходит освобождение носителя генетической информации вируса - его нуклеиновой кислоты. У многих вирусов, например бактериофагов (за исключением нитчатых), этот процесс совпадает с предыдущей стадией, поскольку в клетку проникает только нуклеиновая кислота, а белковая оболочка остается за пределами клетки-хозяина. Если вирус проникает в клетку целиком, то удаление оболочки осуществляется клеточными протеазами. Напомним, что вирион может проникать в клетку в результате эндоцитоза. Как и положено, при этом формируется вакуоль-фагосома, с которой сливаются первичные лизосомы. Однако в случае обычного фаго- или пиноцитоза ферменты лизосом расщепляют органические вещества фагосомы до мономеров, которые впоследствии используются клеткой для своих нужд. По невыясненным до конца причинам с проникшими в клетку вирионами этого не происходит в полной мере. Ферментативному расщеплению подвергается лишь белковая составляющая вирусной частицы, а его нуклеиновая кислота остается неповрежденной. В результате нуклеиновая кислота вируса освобождается, и впоследствии именно она существенным образом преобразует деятельность клетки-хозяина, подчиняя ее метаболизм своим потребностям и вынуждая ее синтезировать определенные вещества. Обращаем внимание на то, что сам вирус не обладает необходимыми для этого механизмами, поэтому для синтеза нужных молекул он использует клеточные ферменты (например, протеазы, РНК-полимеразы и др.) и структуры (например, рибосомы). Пути реализации генетической информации разными вирусами называют стратегией вирусного генома .

В ходе четвертой стадии на основе вирусной нуклеиновой кислоты происходит синтез необходимых для вируса соединений. Вначале образуется «ранняя» мРНК, которая будет служить матрицей для «ранних» вирусных белков. У вирусов ранними молекулами считаются те, что появились до репликации вирусной нуклеиновой кислоты. Именно они будут направлять последующий синтез нуклеиновой кислоты вируса. Молекулы, которые образовались после репликации нуклеиновой кислоты, называются поздними.

В пятой стадии происходит синтез компонентов вирусной частицы - нуклеиновой кислоты и белков капсида, причем все компоненты синтезируются многократно.

В ходе шестой стадии из синтезированных ранее многочисленных копий нуклеиновой кислоты и белков формируются новые вирионы путем самосборки. Для этого необходимо, чтобы концентрация компонентов вириона достигла высокого (критического) уровня. Обращаем внимание на то обстоятельство, что компоненты вирусной частицы синтезируются раздельно и в разных частях клетки. У сложных вирусов, кроме капсида, также образуется наружная оболочка из компонентов плазматической мембраны клетки.

Последняя - седьмая стадия - представляет собой выход вновь собранных вирусных частиц из клетки-хозяина. У разных вирусов этот процесс проходит неодинаково. У некоторых вирусов это сопровождается гибелью клетки за счет освобождения литических ферментов лизосом - лизис клетки. У других вирионы выходят из живой клетки путем отпочковывания , однако и в этом случае клетка со временем погибнет, поскольку при отпочковывании повреждается плазматическая мембрана.

Время, прошедшее с момента проникновения вируса в клетку до выхода новых вирионов, называется скрытым, или латентным, периодом. Оно может широко варьировать: от нескольких часов (пяти-шести у вирусов оспы и гриппа) до нескольких суток (вирусы кори, аденовирусы и др.).

Пути проникновения вируса в клетку - мишень

Проникновение онковирусов в клетку в процессе виропексиса (схема)

Проникновение онковируса в клетку в процессе слияния оболочки вируса и плазматической оболочки клетки(схема):

Особенности строения и состава вирусов

- Отсутствие клеточного строения

- Очень маленькие размеры (от 10-750 нм)

- Относительно простой химический состав (делятся на структурные и ферментные)

- Разнообразие организации генетического материала

- Относительно простое строение

- Отсутствие собственных белковосинтезирующих систем

- Специфичность

- Особенный жизненный цикл: внеклеточная форма (неживая, инфекционная, зрелая формы и фаза вирионов) и внутриклеточная форма (проявляет признаки живого)

- Способность некоторых вирусов кристализоваться в определенных условиях окружающей среды

- Не способность культивироваться на искусственных средах

ВЫВОД: вирусы – это неклеточные формы жизни, внутриклеточные абсолютные паразиты