Вклад Валентина Александровича Серова в русскую портретную живопись XIX века.

Выполнил:

ученик 11Б класса

МОУ Лицея №5 г. Ставрополя

Грищёв Сергей Андреевич

Проверила:

Семкова Александра Николаевна

Содержание

- Цели и задачи работы

- Введение к работе

- Типы портрета

- Ранний период творчества

- «Девочка с персиками»

- Семья в работах Серова

- Уникальность портретов Серова

- Поздний период творчества

- Сравнение работ Серова с портретами XVIII века

- Значение работ Серова в русской художественной культуре

- Заключение

Цели и задачи работы

- Рассмотреть всю уникальность портретов В.А. Серова в русской культуре. Как можно глубже проникнуть в портретную живопись Серова, выделить её самые уникальные, принадлежащие только Серову, черты. Сравнить его работы с работами более ранних авторов, его предшественников, представителей русской портретной живописи XVIII века Ивана Никитина и А.П. Антропова . Выделить общее и различное по сравнению с более ранней портретной живописью. Изучить историю создания такого известного портрета как «Девочка с персиками», исследовать каково было его значение для развития русской портретной живописи.

- Таким образом, я попытался выяснить , почему же портреты Серова являются столь уникальными и занимают огромный пласт в русской художественной культуре. Я также попытался понять , что новое и необычное принес Серов в портретный жанр в XIX веке.

Введение к работе

- К середине 19 в. назревал кризис классического искусства. Глубокие сдвиги, происшедшие в русском обществе после Отечественной войны 1812 г. и восстания декабристов, нашли свое отражение в новых требованиях к искусству. В 1863 г. произошел открытый разрыв группы художников с реакционным руководством Академии. Молодые художники, руководимые И. Н. Крамским, отказавшись участвовать в конкурсе на получение золотой медали, вышли из Академии и организовали “Артель художников” — первую общественную организацию художников в России. “Артель” подготовила возникновение в 1870 г. “Товарищества передвижных художественных выставок”, объединившего основные силы русских художников-реалистов, туда входил и В.А.Серов. Произведения “передвижников”, правдиво и многосторонне отражавшие русскую действительность, показывались во многих городах страны и приобрели огромную популярность у зрителей.

Портрет

История и значение портрета в живописи

- Портрет – один из древнейших жанров изобразительного искусства, первоначально он имел культовое назначение, отождествлялся с душой умершего. В античном мире портрет развивался более в скульптуре, а также в живописных портретах – файюмских портретах 1–3 вв. В средние века понятие портрета заменяется обобщенными образами, хотя на фресках, мозаиках, иконах, миниатюрах существуют некоторые индивидуальные черты в изображении исторических лиц. Поздняя готика и Возрождение – бурный период развития портрета, когда происходит становление портретного жанра, достигающего вершин гуманистической веры в человека и понимания его духовной жизни.

Типы портрета

- В 16 в. появляются следующие типы портрета: традиционный (поясной или в рост), символический (основанный на литературном произведении), автопортрет и групповой портрет . Благодаря Ван Дейку, Рубенсу и Веласкесу появляется тип королевского, придворного портрета : модель показывается в рост на фоне драпировки, пейзажа, архитектурного мотива. Параллельно существует линия психологического портрета, портрета-характера, группового портрета.

Психологический портрет

Автопортрет

Придворный портрет

Традиционный портрет

Типы портрета

Символический портрет

Валентин Александрович Серов — живописец и график. Сын композитора А. Н. Серова. Передвижник, член «Мира искусства». Мастер рисунка. Крупнейший мастер русского искусства. За двадцать пять творческих лет он успел так много, будто прожил не одну, а несколько, причем вовсе не таких коротких, как его, жизней.

- Отец его был страстным любителем рисования. Редкая наблюдательность и способности к рисованию пробудились у мальчика рано. Сначала он учился у немецкого художника-офортиста А. Кемпинга, затем его учителем стал И. Е. Репин, которому В. С. Серова показывала рисунки сына. И. Е. Репин начинает заниматься с юным Серовым сначала в Париже, а затем в Москве и в Абрамцеве. После поездки со своим талантливым учеником в Запорожье Репин в 1880 году направляет его в Академию художеств к прославленному П. П. Чистякову.

Илья Ефимович Репин

П. П. Чистяков

- Однажды в Абрамцево у художника возник образ: «Девочка с персиками».

- Но тогда это было в первый раз. Он не умел, не хотел писать быстро, особенно любимые вещи. Говорил: «Каждый портрет для меня — целая болезнь». Давно прошли запланированные десять сеансов, а он все писал и писал «больше месяца, измучил ее, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности , — вот как у старых мастеров ».

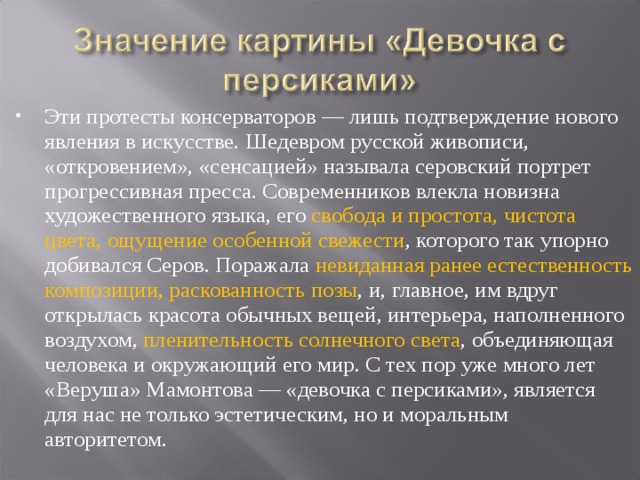

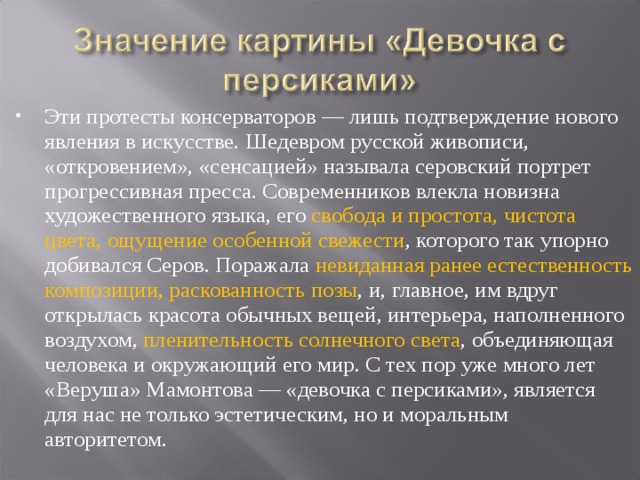

Потом, на периодической выставке в Москве, зимой 1888 года, об этой работе будут писать разное: «Лицо написано очень бойко, экспрессивно; в аксессуарах колорит и рисунок очень слабы и небрежны»; или: «Портрет, если исключить голову, — неоконченная вещь. Стол, на который облокотилась девочка, — едва загрунтованное полотно с несколькими мазками белой краски».

- Эти протесты консерваторов — лишь подтверждение нового явления в искусстве. Шедевром русской живописи, «откровением», «сенсацией» называла серовский портрет прогрессивная пресса. Современников влекла новизна художественного языка, его свобода и простота, чистота цвета, ощущение особенной свежести , которого так упорно добивался Серов. Поражала невиданная ранее естественность композиции, раскованность позы , и, главное, им вдруг открылась красота обычных вещей, интерьера, наполненного воздухом, пленительность солнечного света , объединяющая человека и окружающий его мир. С тех пор уже много лет «Веруша» Мамонтова — «девочка с персиками», является для нас не только эстетическим, но и моральным авторитетом.

Чтобы понять смысл работы Серова, необходимо сравнить «Девочку с персиками с портретом 18 века. В портрете Серова больше красок, атмосферы, дыхания, жизни души. В то время как портрет 18 века- типичный представитель портретов того времен, скучен и однообразен. Виден жесткий и неумелый контраст цветов, а фигура не имеет определенной формы и выхвачена из темноты.

- В Домотканове был создан портрет двоюродной сестры "Девушка, освещенная солнцем" (1888). Вспоминая это время, Мария Яковлевна Симанович писала: "Мы работаем запоем, оба одинаково увлеклись: он удачным писанием, а я важностью своего назначения. Он искал нового способа передачи на полотно бесконечно разнообразной игры света и тени при свежести красок ». И в этом портрете ему это, безусловно, удалось.

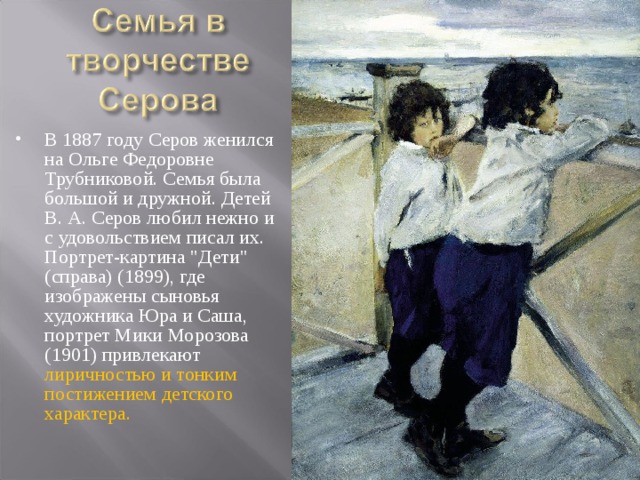

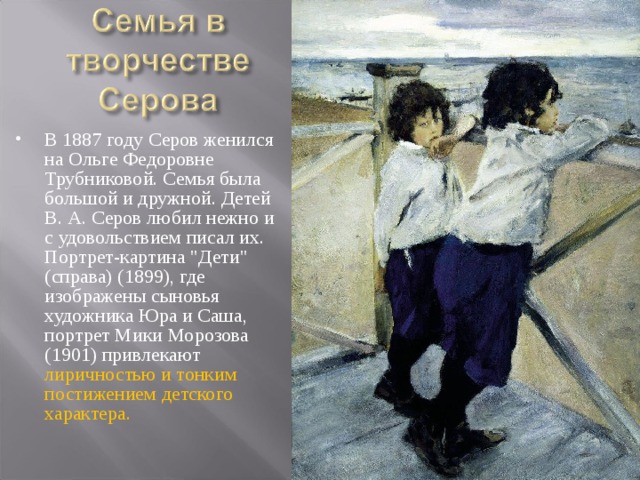

- В 1887 году Серов женился на Ольге Федоровне Трубниковой. Семья была большой и дружной. Детей В. А. Серов любил нежно и с удовольствием писал их. Портрет-картина "Дети" (справа) (1899), где изображены сыновья художника Юра и Саша, портрет Мики Морозова (1901) привлекают лиричностью и тонким постижением детского характера.

Этот замечательный детский портрет, также являющийся художественным шедевром в творчестве В.А. Серова. В его одежде, нет и намёка на его социальный статус, как это нередко было принято в детских портретах представителей богатых и знатных семей.

Портрет Мики Морозова. 1901.

Портрет отца Серова, здесь композитор стоит в предвкушении чего-то нового, видно, что он создаёт некий шедевр – его лицо выражает задумчивость. Он одухотворён, и в то же самое время тревожен. Его правая нога поднята чуть вверх, видимо из-за волнения.

Этот портрет показывает, как Серов мог запечатлеть на своих произведениях момент , как он мог показать волнение в остановленном мгновенье.

Портрет композитора А.Н.Серова, отца художника. 1888-1889

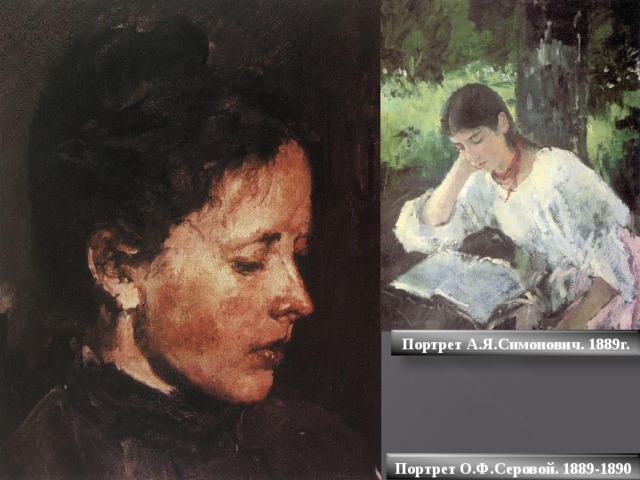

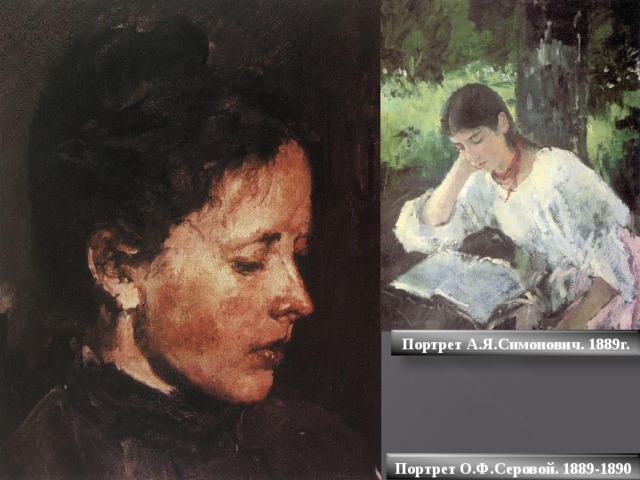

Портрет А.Я.Симонович. 1889г.

Портрет О.Ф.Серовой. 1889-1890

Летом (Портрет О.Ф.Серовой). 1895

- Тонкий психологизм , умение увидеть и показать, "коего дуфха человек перед ним" , делают Серова ведущим портретистом России. В портретах Серова — его современники, разные по характеру, внутреннему миру: жизнерадостный друг художника пейзажист К. А. Коровин (1891) (справа), одухотворенный И. И. Левитан(1893), подчеркнуто-нервный Н. С. Лесков (1894). Старшая дочь Серова в воспоминаниях об отце писала, с каким творческим горением работал художник над портретами.

одним из самых похожих его портретов, когда-либо сделанных с него

И. И. Левитан (1893)

Фотография.

Серов пишет портрет Левитана. 1983

Больше Серов был удовлетворен портретом писателя Н. С. Лескова, написанного в 1894 году, предельно простым по композиции и сильным по колориту. На редкость впечатляет и удивляет смятенно-тревожный взгляд Лескова, точно предчувствующего свою скорую смерть .

Портрет писателя Н.С.Лескова. 1894

Предметом другого, не менее упорного увлечения Серова, был портрет Г. Л. Гиршман, красивейшей женщины Москвы 1900-х годов, которому он отдал шесть лет творческой жизни.

Серов увидел как-то свою модель на фоне зеркального столика в этой обстановке, и сочетание женской фигуры, в черной накидке с горностаем, это так его восхитило, что он тут же решил начать новую композицию.

Портрет Г.Л. Гиршман. 1907

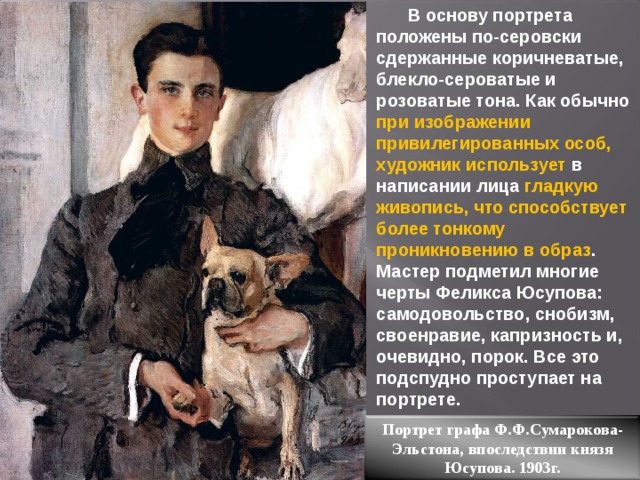

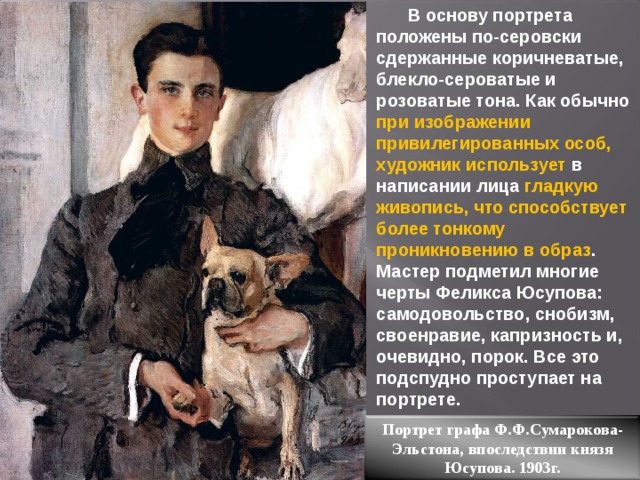

В основу портрета положены по-серовски сдержанные коричневатые, блекло-сероватые и розоватые тона. Как обычно при изображении привилегированных особ, художник использует в написании лица гладкую живопись, что способствует более тонкому проникновению в образ . Мастер подметил многие черты Феликса Юсупова: самодовольство, снобизм, своенравие, капризность и, очевидно, порок. Все это подспудно проступает на портрете.

Портрет графа Ф.Ф.Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова. 1903г.

Отрицательно относясь к богатым и знатным, которых не выносил за чванство и самовлюбленность, Серов делал исключение для кн. Юсуповой , с которой писал несколько портретов. В письмах к жене он с нежностью отзывался о ней и ее симпатичности. Он считал, что ни один его портрет не передает ее. Особенно обаятельной он считал ее улыбку, которую непременно хотел когда-нибудь передать в рисунке или живописи. Ему это удалось в 1902 году, когда он целое лето провел в Архангельском.

Портрет княгини З.Н.Юсуповой. 1902

- Экспрессия, гротескная острота станет отличительной чертой работ Серова , особенно на рубеже 1900-1910-х годов . И все же его позднее творчество, в том числе и парадные портреты, будут далеки от хлесткой, поверхностной однозначности. «Надо добиваться портретности в фигуре, чтобы и без головы было похоже», — говорил Серов. Внимание к позе, динамике силуэта, жеста все отчетливее становились знаком новых, в том числе монументально-синтетических веяний.

Портрет известного банкира тех лет – В.О. Гиршмана. Как рассказывают современники, Гиршман очень просил Серова убрать с портрета правую руку, которая, по его мнению, как бы тянется за деньгами, показывая всю пошлость и обличая его в жадности. Однако Серов настоял на своём и ни в какую не соглашался менять портрет.

Портрет В.О. Гиршмана. 1911

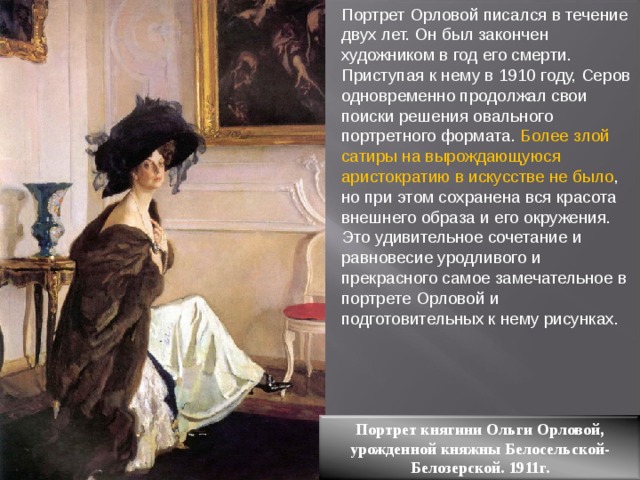

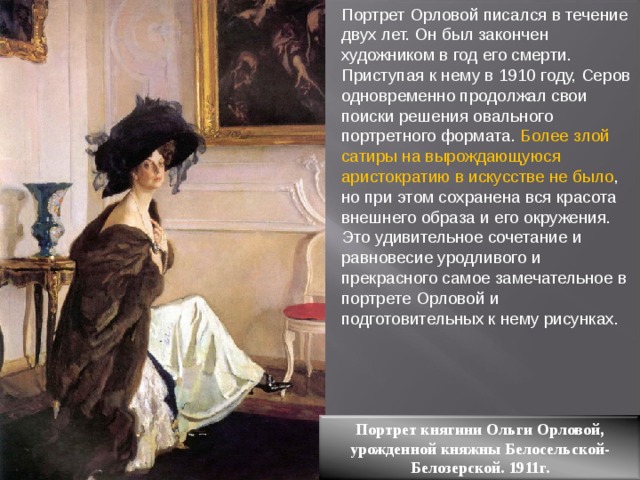

Портрет Орловой писался в течение двух лет. Он был закончен художником в год его смерти. Приступая к нему в 1910 году, Серов одновременно продолжал свои поиски решения овального портретного формата. Более злой сатиры на вырождающуюся аристократию в искусстве не было , но при этом сохранена вся красота внешнего образа и его окружения. Это удивительное сочетание и равновесие уродливого и прекрасного самое замечательное в портрете Орловой и подготовительных к нему рисунках.

Портрет княгини Ольги Орловой, урожденной княжны Белосельской-Белозерской. 1911г.

- В ранних произведениях XVIII века, создававшихся на рубеже столетий, еще сохраняются элементы средневековой портретной живописи- парсуны, с характерной для нее передачей социального положения модели, статичностью поз, плоскостностью трактовки форм, интересом к орнаменту. Самыми крупными художниками первой половины 18 века были И.Н.Никитин и А.М.Матвеев.

- Портретное искусство на протяжении XVIII века развивалось довольно бурно . Отойдя от средневековых канонов, оно приходит к более реалистичной манере написания. К концу XVIII века оно уже имело свои самобытные черты . И всё же, работы Серова, которые произвели такой большой фурор и сделали его знаменитым, очень сильно отличаются от тех статичных, скучных работ XVIII века.

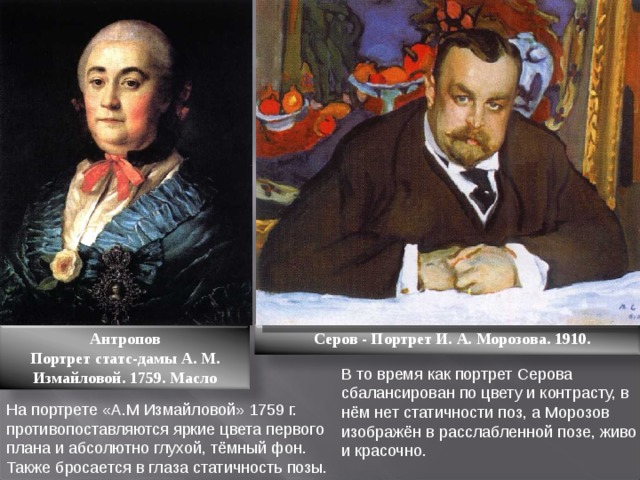

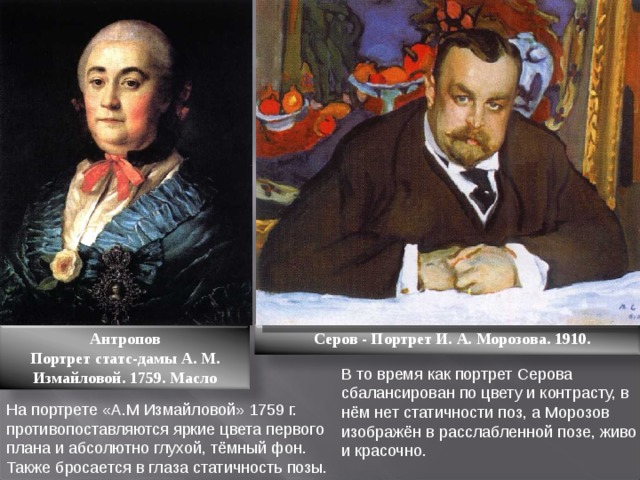

Серов - Портрет И. А. Морозова. 1910.

Антропов

Портрет статс-дамы А. М. Измайловой. 1759. Масло

В портрете великого князя Павла Александровича. 1897 г . Серов показывает красочность княжеской жизни: яркие золотистые краски, жёлтый фон - всё символизирует принадлежность князя к его статусу.

В портрете Антропова Петра III (1762г.) поражает контраст между кукольно-грациозной фигурой монарха, помпезной обстановкой с атрибутами императорской власти.

В портрете Екатерины I 1717 г . Никитина видна упрощённость – фигура плоска и необъёмна. Неумело изображено строение фигур, материалов, драгоценностей.

В портрете императора Николая II 1900 г . Серова очень живо передан характер императора, его властность видна во взгляде, в позе

- «Серов сам — самое трудное в искусстве», — писал в 1911 году по поводу кончины художника Николай Рерих. Действительно, не всегда до конца понятное его современникам, искусство мастера и по сей день продолжает волновать нас своей выразительностью и своей недосказанностью, иронией и подспудным, затаенным трагизмом — своей сложностью и своей простотой. Перефразируя Рериха, — и «теперь, с проходящими годами, все более нужным становится облик Серова в истории русского искусства».

- Преклонявшийся перед талантом мастера поэт В. Брюсов писал: "Серов был реалистом в лучшем значении этого слова. Он видел безошибочно тайную правду жизни, и то, что он писал, выявляло самую сущность явлений, которую другие глаза увидеть не умеют".

- Безусловно, работы этого величайшего художника и портретиста, знаменитого по всему миру, по-своему уникальны и великолепны. В его картинах содержится непостижимая красота нашей страны, а в его портретах неподдельная неповторимость русского характера, уникальность в художественном и идейном плане. Его работы поистине уникальны и неповторимы. Они заслуженно стоят в одном ряду с классиками не только русской, но и мировой портретной живописи. Он смог преобразить русское портретное искусство в XIX веке, переделал, переиначил стандарты написания картин, отказавшись от средневековых догм и клише. Его работы узнаваемы по всему миру и пока мы знаем и помним о них, мы сможем сохранить хотя бы часть нашего исторического наследия, тот слепок, слой нашей культуры, который оставил после себя Валентин Александрович Серов…

36