Внеклассное мероприятие по истории

КАКОЙ ЦЕНОЙ ДАЛАСЬ ПОБЕДА.

СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ВЯЗЕМСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Цель: Знакомство обучающихся с важным событием Великой Отечественной войны, формирование знаний обучающихся о советских героях. активной гражданской позиции; привитие патриотизма. Дать оценку историческому значению Вяземской операции.

Задачи:

- образовательные: познакомить школьников с событиями и героями Великой Отечественной войны, определять причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны ;

- воспитательные: воспитание чувства любви к Родине, гордости за свою страну;

- развивающие: развитие умений выделять главное, формировать умения работы с разнообразным материалом.

Планируемые результаты: обучающиеся расширят и углубят знания по данной теме; смогут извлечь для себя полезную информацию, а именно: существенно пополнить знания о событиях Великой Отечественной войны,. научатся выступать перед одноклассниками; обучающиеся получат опыт общения между собой во время подготовки к данному мероприятию.

Формы организации деятельности об-ся: сбор информации о Вяземской оборонительной операции. Подготовка презентации, посвящённой Дню Победы.

Ход мероприятия

Вед. 1

Идут года, стареют даты,

Но с каждым годом все больней

Для поседевшего солдата

Воспоминанья о войне.

Звучит песня «Вставай, страна огромная!»

Вед. 2

Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей, становятся достоянием архивов. Но есть события, значения которых не только не уменьшаются со временем, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают особую значимость, становятся бессмертными. К таким событиям относится победа нашего народа в Великой Отечественной войне.

Вед. 1

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… Необычная, потому что никогда не перестанет волновать нас. Необычная, потому что память и история в ней слились воедино. Чем дальше от нас война, тем больше осознаем мы величие народного подвига. И тем больше – цену победы.

Учитель: На уроках истории мы стали изучать раздел: «Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.».

Давайте вспомним события начала Второй мировой войны и начала Великой Отечественной войны.

1. Когда и каким событием началась Вторая мировая война?

(Вторая мировая война началась 1 сентября 1939г вторжением немецких войск в Польшу, которая была оккупирована за 35 дней).

2. Когда был заключен новый советско-германский договор о дружбе, и какие основные положения он включал?

(28 сентября 1939г; уточнение секретных протоколов: Литва переходила в сферу влияния СССР в обмен на некоторые восточные районы Польши, установление новой советско-германской границы, ликвидация Польши как государства).

3. Объясните, какие войны называются отечественными?

(Отечественная война – справедливая война в защиту своего Отечества).

4. Назовите основные сражения 1941 года.

(- оборона Брестской крепости (22 июня – 22 июля),

- Смоленское сражение, рождение Советской гвардии в ходе операции под Ельней, первое использование катюш (реактивные минометы) под Оршей (июль-сентябрь),

- оборона Киева, уничтожение киевской группировки Красной армии (июль-сентябрь),

- начало блокады Ленинграда (8 сентября),

- оборона Одессы (с середины августа на протяжении двух месяцев)

Сегодня мы познакомимся подробнее с ещё одной страницей нашей истории – Вяземской оборонительной операцией.

Особая обстановка на Западном фронте в ноябре 1941 года, ход боев под Вязьмой, тяжелая ситуация, которая сложилась в окружении, попытки прорваться из него. В советское время в открытых источниках о поражении советских войск говорилось весьма скупо. Раньше правда о наиболее тяжелых периодах в истории минувшей войны, когда наша армия порой терпела сокрушительные поражения, часто замалчивалась или искажалась. Современные исследователи пытаются переосмыслить некоторые события в свете появления неизвестных ранее фактов.

Вед. 2. О наиболее сложном – начальном этапе московской оборонительной операции – отходе и боях в окружении под Вязьмой и Брянском сохранилось не так уж много сведений. Документы объединений и соединений, попавших в окружение, в основном были уничтожены. Но большая часть из них до сих пор засекречены. Интересно, что сразу по окончании боевых действий был издан приказ о сдаче в архив всех документов, дневников, записей, карт, находящихся на руках. Знаменательный приказ. Властные инстанции уже тогда были озабочены, чтобы обеспечить единый «правильный» взгляд на историю войны. Однако, многие важные моменты оборонительной операции, масштабы и причины катастрофы (именно это выражение употреблял маршал Г.К. Жуков) широкой общественности до сих пор неизвестны.

Вед. 1 Почему буквально за 2-3 дня боев рухнула оборона сразу трех фронтов на западном стратегическом направлении? Почему, несмотря на наличие в тылу подготовленных оборонительных рубежей, на шестой день немецкого наступления основные силы Западного и Резервного фронтов оказались в окружении? Наконец, почему окруженные войска не смогли вырваться из него? Считаю, что прошел достаточный срок, чтобы попытаться проследить, как развивались события, приведшие к катастрофе. Я попытаюсь рассмотреть основные моменты сражения, оценив существующие мнения и выводы с позиций фактов, в том числе неизвестных или малоизвестных широкой общественности.

Вед. 2 К концу сентября 1941 года на западном направлении происходили решающие события. К этому времени линия советско–германского фронта уже между Смоленском и Вязьмой. Потери нашей армии огромны. Только пленных больше 2 млн. солдат и командиров. Проведя во второй половине сентября крупную перегруппировку войск, немецкое командование сосредоточило на этом направлении основные усилия, рассчитывая нанесением удара на Москву и разгромом наиболее сильной группировки советских войск, овладеть столицей СССР и достичь целей осенней кампании и благоприятного для себя исхода войны в целом. На пути к столице была Вязьма. Это древний русский город с богатым историческим прошлым. Он был и остаётся последним большим форпостом на пути с запада к Москве.

Только 27 сентября, обнаружив явную подготовку противника к наступлению, Ставка ВГК дала директиву о переходе войск Западного фронта к жесткой обороне. Эта директива явно опоздала. Коневу Ставка определила два направления сосредоточения основных усилий фронта: на Ржев и на Вязьму, имея в виду главное – Смоленск, Вязьма, как кратчайшее, наиболее доступное и выводящее прямо к Москве. Хотя, исходя из предшествующих операций врага, можно было сделать вполне определенный вывод, что вряд ли немцы будут наносить главный удар по наиболее сильной группировке фронта. В этом отношении Ставка явно недооценила возможности разведки противника и высокий уровень оперативной подготовки немецкого командования. (прил.№1) Во всяком случае, следовало ожидать, что немцы попытаются прорвать фронт в наименее укрепленных местах, чтобы охватить фланги главной группировки, окружить ее. У Конева появились сомнения в отношении наиболее вероятного главного удара противника, но вносить какие-то поправки в построение обороны было уже поздно. В плане фронта были определены варианты действий на случай прорыва противника на каждом из указанных выше направлений. Обращает на себя внимание, что на создание группировок войск и выход их в исходное положение для нанесения контрудара по прорвавшемуся на одном из направлений противнику по плану отводилось от 2 до 3 суток! При этом совершенно не учитывали пробивную силу танковых дивизий вермахта и трудности маневра по железной дороге в условиях господства противника в воздухе. К серьезным просчетам плана можно отнести и оставление командных пунктов фронта и армий на прежних местах. Не были приняты меры по оборудованию и полноценных запасных пунктов управления. Тем самым не была обеспечена устойчивость системы управления войсками.

В результате поражения войск Юго-Западного фронта с западного направления пришлось снять несколько дивизий, которые предназначались для закрытия образовавшейся громадной бреши в стратегической обороне. По этому поводу Б.М. Шапошников вызвал на переговоры командующего Западным фронтом генерала Конева. Он доложил: «Армии занимают широкие фронты, плохо укомплектованы, имеют недостаток пулеметного и артиллерийского вооружения; на ряде участков фронт обороны вытянут в линию, не имея вторых эшелонов в полках и дивизиях. Есть полки, имеющие численность 130-200 человек. Прошу ускорить присылку нам пополнения. Повторяю, что фронт у нас очень жидкий» Оборона фронта строилась в один эшелон, ее глубина составляла 20-25 км, а на вяземском направлении, где располагались резервы, – до 55.

Немцы в войне против СССР избрали тактику окружения и уничтожения, так как, попав в окружение моральное состояние личного состава армии падало, появлялся недостаток боеприпасов и горючего, следствием этого была низкая сопротивляемость при отражении атак и даже сдача в плен.

В начале октября Гитлер отдает приказ начать последнее и самое мощное наступление германских войск (операция под кодовым названием «Тайфун»). Целью операции было уничтожение основных сил Красной Армии и окончание войны в Москве через 2-3 недели. Замыслом действий предусматривалось силами группы армий «Центр» нанести удары по трём направлениям, расчленить фронт обороны советских войск, окружить и уничтожить войска Западного и Брянского фронтов в районах Вязьмы и Брянска, не допустив их отхода к Москве. В дальнейшем разгромить обороняющиеся на ближних подступах к городу советские войска и овладеть столицей СССР. «Это битва должна стать последней, после которой русские уже никогда не оправятся» - говорит фюрер в своем обращении к немецким солдатам. Решение русского вопроса Гитлер видел в физическом уничтожении народов СССР и русской цивилизации.

Замысел операции «Тайфун» состоял в том, чтобы ударными танковыми группировками прорвать оборону советских войск и уничтожить в «котлах» под Вязьмой и Брянском войска Западного, Резервного и Брянского фронтов. Затем с севера и юга взять Москву в кольцо и объявить всему миру победу над Советским Союзом. (прил.№2)

Перед началом операции «Тайфун» советские разведчики обнаружили большое скопление танков, причем не там, где ожидался главный удар гитлеровских войск. Генерал Конев сразу сообщил об этом в Ставку Верховного Главнокомандующего, но никаких указаний не последовало. Дислокация советских войск под Вязьмой осталась в прежнем проигрышном положении. Самостоятельно Конев не мог что – либо поменять.

Командование Западным фронтом, ожидая переход противника в наступление, сосредоточило основные усилия вдоль дороги Смоленск — Вязьма на стыке 16-й и 19-й армий, что впоследствии не оправдалось, так как противник нанёс удары севернее и южнее. К началу операции противник ввёл в заблуждение командование советских фронтов относительно направления главных ударов и, произведя перегруппировку, создал численное превосходство на избранных направлениях, в том числе на Духовщинском: в людях — в 3 раза, в танках — в 1,7, в орудиях и минометах — в 3,8 раза; на Рославльском: в людях — в 3,2 раза, в танках — в 8,5 раза, в орудиях и миномётах — в 8,5 раза.

Недостаток сил и средств советское командование стремилось компенсировать за счет строительства стратегических оборонительных рубежей, которое началось на дальних подступах к столице по решению Государственного комитета обороны (ГКО) еще 18 июля 1941 г. Оборонительные рубежи предназначались для занятия подходящими из тыла войсками. К оборудованию Ржевско-Вяземского и Можайского (Можайская линия обороны) рубежей, кроме саперных и строительных частей, широко привлекалось местное население, в том числе и столицы. Рубежи представляли собой систему полевых и долговременных сооружений и инженерных заграждений различных типов. На оборонительных полосах сооружались противотанковые рвы (в два ряда), эскарпы, контрэскарпы, прикрывавшиеся огневыми точками: дотами, дзотами, бронеколпаками.

Утром 2 октября 1941 года основные силы группы армий «Центр» перешли в наступление на направлениях главных ударов:

1. Духовщина-Вязьма

2. Рославль-Вязьма

На всех трех фронтах главная полоса обороны была прорвана в первый же день. Темп продвижения противника в полосе Западного фронта за первые два дня наступления составил более 25 км в сутки. В третий раз с начала войны советский стратегический фронт обороны был прорван сразу на трех участках.

В основе неудачных действий каждого из фронтов лежали свои причины, но были и общие. В официальных источниках ссылаются на превосходство противника в силах и средствах над нашими войсками и владение им стратегической инициативой, что позволяло ему выбирать время и место нанесения удара. Но перевес противника в силах и средствах к началу операции «Тайфун» не был столь значительным, как иногда это пытаются представить. Сложившееся соотношение в силах позволяло командованию фронтов имеющимися силами если не отразить удары, то хотя бы задержать наступление противника на время, потребное для выдвижения на угрожаемое направление резервов из глубины и с неатакованных участков. Однако этого не произошло. Что же помешало нашему командованию использовать сильные стороны обороны, в том числе и заблаговременно подготовленные в тылу рубежи? Это главным образом ошибки и просчеты, допущенные в подготовке и ведении обороны на всех уровнях, начиная со Ставки и Генерального штаба. На первое место следует поставить просчет Ставки, связанный с недооценкой силы и возможностей группировки противника, противодействующей нашим трем фронтам. Недооценили возможности врага по быстрому ее усилению, ошиблись в сроках готовности его к новой масштабной операции. Заметен просчет Ставки и при распределении зон ответственности фронтов. Ставка и командование фронтов ошибались также и в отношении направлений и силы ударов противника.

Быстрому прорыву фронта и высоким темпам наступления врага способствовали неглубокая оборона армий и низкая подвижность основной массы резервов, за исключением танковых бригад. В связи с запаздыванием с принятием решений и постановкой задач на контрудар войска не имели времени на его подготовку. Взаимодействие между Западным фронтом и армиями Резервного фронта, находившимися в его тылу, не было организовано.

В Красной Армии отсутствовала естественная преемственность офицерского корпуса. Драгоценный опыт Первой мировой войны в организации инженерного оборудования обороны во многом был утрачен, а его носители – офицеры царской армии – были изгнаны из рядов Красной Армии и в большей своей части репрессированы. Во многом приходилось начинать с нуля.

В боях под Вязьмой в 1941 году проявилась недостаточная самостоятельность командующих фронтами и армиями, их нежелание и неумение отстаивать свое мнение. Решения и действия с постоянной оглядкой на прокурора лишали их возможности своевременно организовать смелый маневр силами и средствами за счет сил, снятых с пассивных участков. В этом отношении немецкие командующие армиями и тем более группами армий обладали несравненно большей самостоятельностью в принятии оперативных решений. По крайней мере, они не боялись Гитлера так, как боялись Сталина наши командующие.

Положение становилось угрожающим. Прорвать фронт русских сразу на трех направлениях удалось с неожиданной легкостью. Немцы окружали советские армии. Путь на Москву был почти открыт. Участники боев под Вязьмой, впоследствии вспоминали, что настроение было – хуже некуда. На исходе были боеприпасы, горючее и продовольствие. К этому надо добавить, что все медицинские пункты и госпитали были переполнены ранеными, медикаментов и перевязочных материалов оставалось совсем мало. Многие считали, что генералы их предали, бросив на произвол судьбы. Нужны были жесткие меры по наведению порядка и борьбе с трусами, паникерами и распространителями ложных слухов. Но, судя по всему, партийно-политический состав, военные прокуроры и работники военных трибуналов в этой сложной обстановке растерялись и не справились со своими задачами. Дело осложнялось недостатком и даже отсутствием необходимых средств связи.

Утром 3 октября группа под командованием генерала И.В.Болдина нанесли контрудар с целью остановить прорвавшегося противника и восстановить положение. Контрудары успеха не имели. Противник овладел Холм-Жирковским, устремился к Днепру и вышел в район южнее Булышова, где оборонялась 32-я армия Резервного фронта. В результате обозначился прорыв к Вязьме с севера. В тот же день глубина продвижения немецких войск в полосе Западного фронта составила до 50 км. Командованием Западного фронта была создана оперативная группа И.В.Болдина. Контрудар, нанесённый 4—5 октября в районе Холм-Жирковский был отражён и требуемых результатов не достиг.

4 октября на рославльском направлении немецкая армия вышла на рубеж Ельня—Спас-Деменск—Мосальск. Создалась реальная угроза выхода танковых частей противника в район Вязьмы с севера и юга.

5 октября принято решение об отводе войск на Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж. 6 октября советским командованием был отдан приказ об отходе. Однако отвод войск осуществить не удалось.

7 октября противник прорвался к Вязьме с севера, востока и юга и окружил 19 стрелковых дивизий, 4 танковые бригады. Попавшие в окружение под Вязьмой наши войска оказались разрезанными на 2 половины Минским шоссе. С севера армии генералов Лукина, Вишневского и группа Болдина, с юга- армии генералов Ракутина и Ершакова. Историк Д. Комаров: «Противник захлопнул кольцо окружения 7 октября. С этого момента образовался огромный «Вяземский котёл», на зачистку которого немцы планировали отвести 3 дня. А потом вся бронетехника должна была двигаться на Москву, которую на тот момент защищать было практически нечем. Судьба столицы зависела от того, как долго окруженные и обреченные на гибель люди смогут оказывать сопротивление». (прил.№3) О Москве того периода журналист Н.Вержбицкий писал: «Кругом говорят о железном кольце укреплений вокруг Москвы. На самом деле – это земляные окопы простейшего типа, которые роют женщины. Для танков это все равно, что паутина для шмеля».

В октябре 1941 г. судьба нашей Родины висела на волоске. Немецкие танки приближались к Москве. В Германии уже выбита медаль «Виктория» в честь взятия русской столицы. Гитлер планировал окружить город, а затем, не вступая в уличные бои, уничтожить его бомбардировками, голодом и эпидемиями.

Окруженные войска вели в районе Вязьмы упорные бои до 13 октября, сковав значительные силы противника. (прил.№4) После этих боев в Вязьме осталось 57 уцелевших домов, весь остальной город лежал в руинах, был почти стерт с лица земли. Из 40 тыс. жителей осталось 7. Когда немцы заняли этот древний русский город, они не жалели ни военных, ни мирного населения, уничтожали их как могли, доходило даже до того, что давили танками. (прил.№6)

По приказу Сталина выход войск из окружения возглавил генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин. В Москве, в Ставке и в Генштабе на Лукина возлагались все надежды - всем памятны были июльские события, когда Лукин, командовавший тогда 16-й армией, оборонял окруженный Смоленск. Приказ гласил: "До последнего патрона". Фронт тогда прогнулся на 30 км, а Тимошенко докладывал Верховному: "Лукин сидит в мешке и уходить не собирается". Лишь когда был получен приказ на отступление, он вывел из окружения армию, еще раз вернувшись за отдельными подразделениями. Вот что он писал о Вяземском «котле»: «Под Смоленском тоже было жарко, но такого количества танков и авиации как под Вязьмой противник там не применял. Танки наступали волнами по 30-50 машин с самого рассвета и до темноты, артобстрел не прекращался, лишь ночью становилось немного тише. Всюду были видны багровые зарева пожаров, горели деревья, горели леса, т.е. все, что могло гореть».

8 октября Сталин отправляет отчаянную телеграмму генералу Лукину под Вязьму: «Из-за неприхода окруженных войск, Москву защищать некем и нечем!»

11 октября советские войска под Вязьмой пошли на прорыв из окружения. Прорваться удалось немногим. По раскисшим от ранней осенней распутицы, разъезженным колеям плелись к месту прорыва конные обозы, бесконечные пехотные колонны, отдельные группы красноармейцев с серыми в предрассветном сумраке лицами, санитарные двуколки, за борта которых держались с трудом бредущие, обессилевшие от долгого ночного перехода "ходячие" раненые, В колоннах никто не разговаривал, слышался лишь монотонный шум, издаваемый двигающейся людской массой, редкие ругательства полушепотом, когда липкая глина не желала отдавать сапог, да редкий звяк оружия или амуниции. На обочинах и в кюветах стояли остовы сожженных грузовиков и штабных легковушек, иные машины были совсем целые, брошенные шоферами - отсутствие топлива сделало их мертвым железом. Груды испорченного и просто брошенного военного снаряжения, боеприпасов и оружия, неубранные тела убитых казались темными болотными кочками. Впереди слышалась артиллерийская канонада и эхом звучало многоголосое "А-а-а" идущей на прорыв пехоты. Гигантская мясорубка яростного боя заглатывала все новые человеческие массы...

С наступлением темноты, а она в октябре приходит рано, обеспечить слаженный выход частей и подразделений не удалось. Немецкое командование быстро разобралось в обстановке и, осветив коридор тысячами ракет, обрушило на него чудовищной силы артиллерийско-минометный удар. Одновременно пошли в атаку танки и пехота. Около двадцати двух часов 11 октября кольцо окружения вновь сомкнулось. Судьба армий Ракутина и Ершакова была трагична. Идя на прорыв, обе армии погибли, но сковали вокруг себя огромные силы немцев, унесли за собой в могилу тысячи их жизней.

12 октября Лукин отдал приказ на новую попытку прорыва, на этот раз - силами 152 стрелковой дивизии полковника Кочеткова, усиленной мобильным кавалерийским полком. Удар наносился с рубежа Аношино-Нарышево в направлении Гжатска. Пехота противника отступила под ударом, но встречная контратака немецкой танковой дивизии опрокинула боевые порядки.

Часть войск, 12 октября прорвав фронт немцев, с боями вышла на Можайскую линию обороны. (прил.№5) Правое крыло Западного фронта к 10 октября заняло рубеж Осташков—Ельцы—Сычевка, передав на Можайскую линию обороны семь дивизий. В ночь на 13 октября в Шутово Лукин собрал последнее заседание Военного совета окруженной группировки. В нем принимали участие генералы Андреев, Болдин, Вишневский, Красноштанов, Мостовенко, Стученко, член Военного совета 19 армии Ванеев. После обсуждения сложившейся обстановки было принято решение: двумя группами выводить войска в южном направлении на соединение с 20 армией, все артиллерийские орудия взорвать, автомашины сжечь, прочие материальные ценности укрыть в тайниках, имеющийся запас продовольствия и боеприпасов распределить по частям; командирам и комиссарам поддерживать в войсках дисциплину, не допускать паники, случаев срыва с себя знаков различия и переодевания в гражданскую одежду.

Вскоре немцы начали «зачистку котла», оставшимся в ней частям Лукин отдал приказ прорываться небольшими группами. Даже в такой безвыходной ситуации Лукин стремился сохранить жизни людей! Сам генерал был ранен и попал в плен, после чего был отправлен в немецкий концлагерь, а после освобождения в 1945 году попал в советский фильтрационный лагерь.

Основные сражения в Вяземском котле завершились к 14 октября 1941г. Сотни тысяч убитых и тяжело раненых навсегда остались на этом ратном поле победы жизни над смертью. Те, кто выжил, назвали Вяземский котел «адом на земле».

Нацисты не могли простить упорного сопротивления. После зачистки «котла», немцы согнали в лагерь для военнопленных под Вязьмой 40 тыс. чел. Через месяц из них осталось половина. В лагере умирало до 300 чел. в сутки. Попасть в немецкий плен означало стать врагом народа.(прил.№7)

«Под Вязьмой немецкая армия потеряла основную часть передовых ударных войск, которых потом так не хватало при наступлении на Москву» - говорит немецкий историк Юрген Килиан.

Соотношение сил при битве под Вязьмой

Личный состав группы армий «Центр» в начале октября составлял 1929406 человек. В наступление было брошено 1700 танков и штурмовых орудий, 11000 орудий и минометов, 1320 самолетов. Общая численность личного состава войск Западного, Брянского и Резервного фронтов составляла 1250000 человек. Войска Западного фронта насчитывали 475 танков. Военно-воздушные силы Красной Армии на московском направлении не уступали противнику и насчитывали 1368 самолетов. Немцы существенно превосходили в подвижности войск, у них было значительно больше автомашин, что имело немаловажное значение для хода боевых действий.

Заключение

В Советском Союзе официальный статус «военной катастрофы» наших армий под Вязьмой надолго лишил эту битву внимания государства. Но именно в этой катастрофе потери немцев были больше, чем при покорении 12 стран Европы. Именно под Вязьмой немцы потеряли больше половины своих элитных ударных войск. Несмотря на победу уже после этого страшного боя, в котором русские солдаты и офицеры проявляли героизм, стойкость и любовь к родине, немецкие солдаты стали говорить так: «Русского всегда нужно убивать дважды, а кто прольет русскую кровь, тот уже не сможет уйти из этих земель». Одной из причин таких впечатлений немцев было то, что наши войска не всегда были хорошо вооружены. Случалось, что в руках у солдата были только винтовка и бутылка с зажигательной смесью, и даже с таким вооружением он творил чудеса. А случившееся на поле битвы под Вязьмой это ожившее Евангелие, эти люди не посчитали свои жизни, и отдали их за жизни других, а это ни что другое как наивысший подвиг.

Долгое время события, произошедшие на Вяземской земле, были «темным пятном» для истории. Существовал официальный государственный запрет на изучение этой битвы, и только с наступлением перестройки советские историки стали подробно изучать эту тему.

До сих пор нет точных данных о количестве красноармейцев, взятых в пелен в Вяземском котле. Для Родины они стали пропавшими без вести. Среди них и те, кто умер от ран, ушел в партизаны, те кто, выйдя из котла, сразу принял свой последний бой.

Спустя много лет после войны в гильзе от противотанкового патрона было найдено письмо красноармейца Степана Крутова, попавшего в плен под Вязьмой. (прил.№8,9) Хотя оно пролежало в земле десятки лет, звучащие в нем слова написаны как будто вчера. «Дорогие русские люди, соотечественники! Не забывайте нас! Мы, как могли, боролись с фашистским псом. Но вот пришел конец - нас захватили в плен, раненых. Но вот пришел конец - нас захватили в плен, раненых. Что дальше будет - не знаю. Много народу померло от голода и побоев. Кто найдет эту записку, пускай её передаст в любые органы власти. Может быть, останутся люди живы, кто-нибудь на русской земле. Не может быть, чтобы эти гады всех перебили! Кто после нас будет жив, пускай помнит, что мы боролись за свою родину и любили её как мать! Мы непобедимы!»

В битве под Вязьмой с обеих сторон участвовало 3 миллиона человек.

Потери Красной Армии в ходе оборонительной операции под Вязьмой и Брянском составили 1 миллион человек.

Защищая Москву, Погиб каждый 5-й солдат от общего числа советских потерь за всю Великую Отечественную войну.

В 2006 году принят Закон о почётном звании "Город воинской славы". Это звание присваивается городам, на территории или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточённых сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Звание "Город воинской славы" теперь носят 19 российских городов.

В 2009 году это почетное звание было присвоено городу Вязьма за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные ее защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Десятки лет легли меж нами,

Ушла в историю война.

Мы в сердце вечными словами

Погибших пишем имена.

Мы всегда будем помнить о том, какой ценой была завоёвана Великая

Победа в сорок пятом!

Интернет - источники

http://autobuy.ru/page/vyazemskogo-kotla

http://www.opoccuu.com/071011.htm

http://nik191-1.ucoz.ru/publ/istorija_sobytija_i_ljudi/istorija_sobytija_i_ljudi/gotovilsja_li_sssr_k_napadeniju_na_fashistskuju_germaniju/7-1-0-1423

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%FF%E7%E5%EC%F1%EA%E0%FF_%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%FF

«Вяземский котел» 2011г. авт. С.Дубинкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

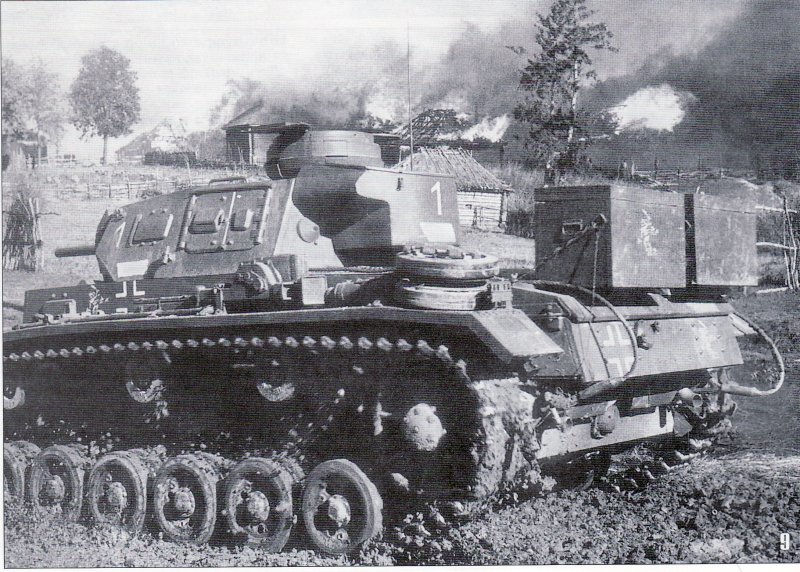

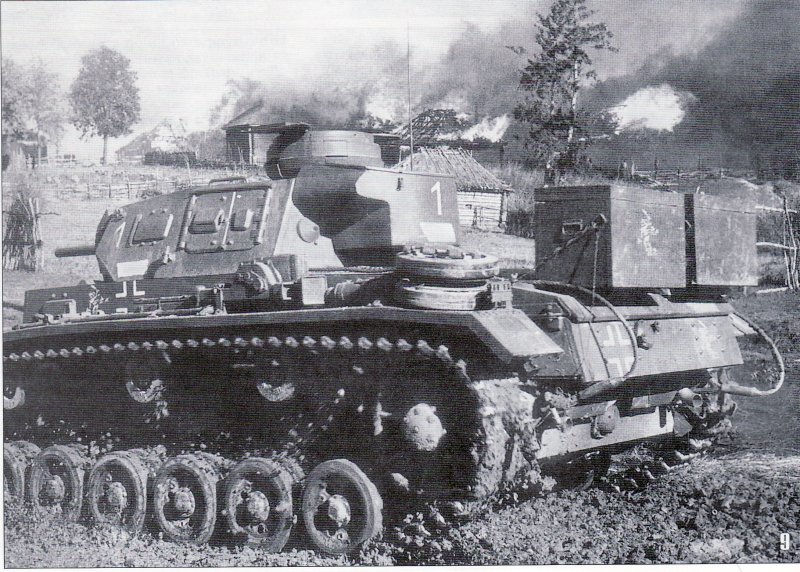

Немецкие разведывательные части под Вязьмой в октябре 1941

№2

№3

Немецкая бронетехника на пути к Москве осенью 1941г.

№4

Окружённые под Вязьмой войска сковали значительные силы противника

№5

Осенью 1941 года под Вязьмой состоялся ожесточенный бой наших войск. В окружении под Вязьмой в октябре 1941 года, по последним данным, оказалось более 2млн. человек.

№6

В котле, в огне, под Вязьмой,

котле, в огне, под Вязьмой,

Где лён голубизною зацветал,

Земля стонала и взрывалась грязью...

Фашизм на Русь, зловеще, наползал...

В.Середкина

№7

Советские солдаты, попавшие в плен под Вязьмой. Октябрь 1941 года

В лагере под Вязьмой.

№8

Спустя четверть века после войны в глухом лесу под Вязьмой была найдена гильза от противотанкового патрона с письмом красноармейца, попавшего в плен под Вязьмой в октябре 1941 г.

№9

Поле у д. Богородицкое. Здесь 11-12 октября прорывались из котла советские войска.

Миллион солдат и командиров остались лежать здесь и лишь совсем немногим чудом удалось вырваться.

21

котле, в огне, под Вязьмой,

котле, в огне, под Вязьмой,