Внеклассное мероприятие по литературе для 11 класса

Тема: «И первый стих, и первая любовь» (И.А.Бунин и В. Пащенко, Арсеньев и Лика)

Цели: - Изучение жизненного этапа И.А.Бунина от встречи до расставания с

В. Пащенко, её влияния на всё творчество писателя, в частности, на роман «Жизнь Арсеньева», проведение сравнительного анализа образов Лики и Арсеньева и их прототипов Пащенко и Бунина;

- Совершенствование умения выразительно читать наизусть стихотворный текст, самостоятельно работать с литературой, выражать аргументированные, личностные оценочные суждения,

- Развитие монологической и диалогической речи учащихся, их творческих способностей, эмоциональной сферы личности,

- Воспитание квалифицированного читателя, привитие интереса к писателю ми его творчеству, к литературе в целом, эстетическое воспитание.

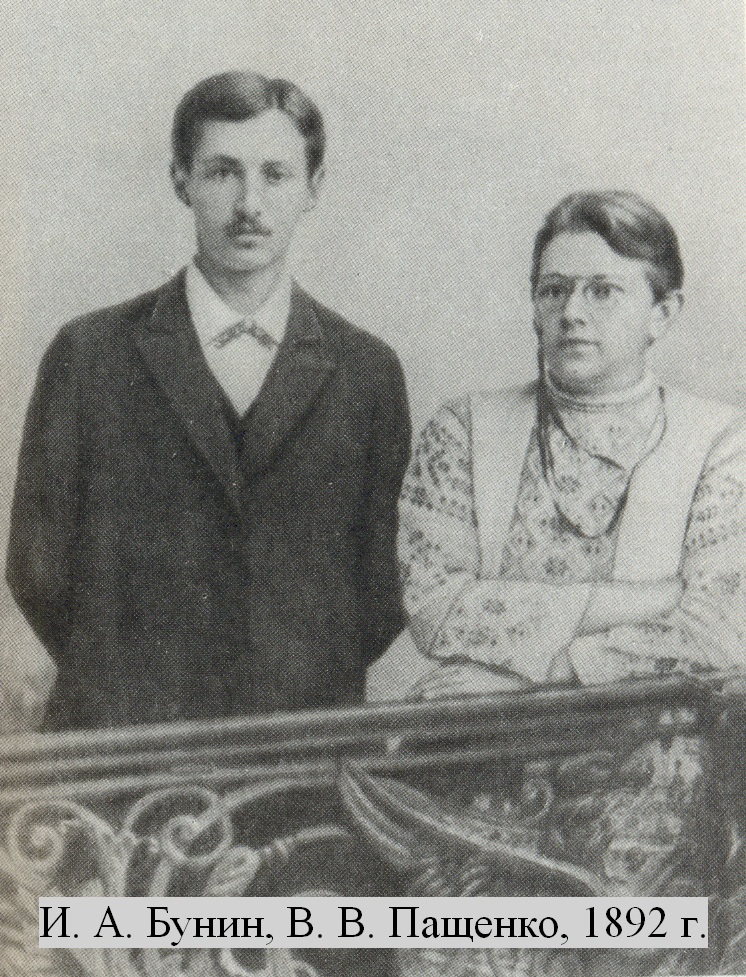

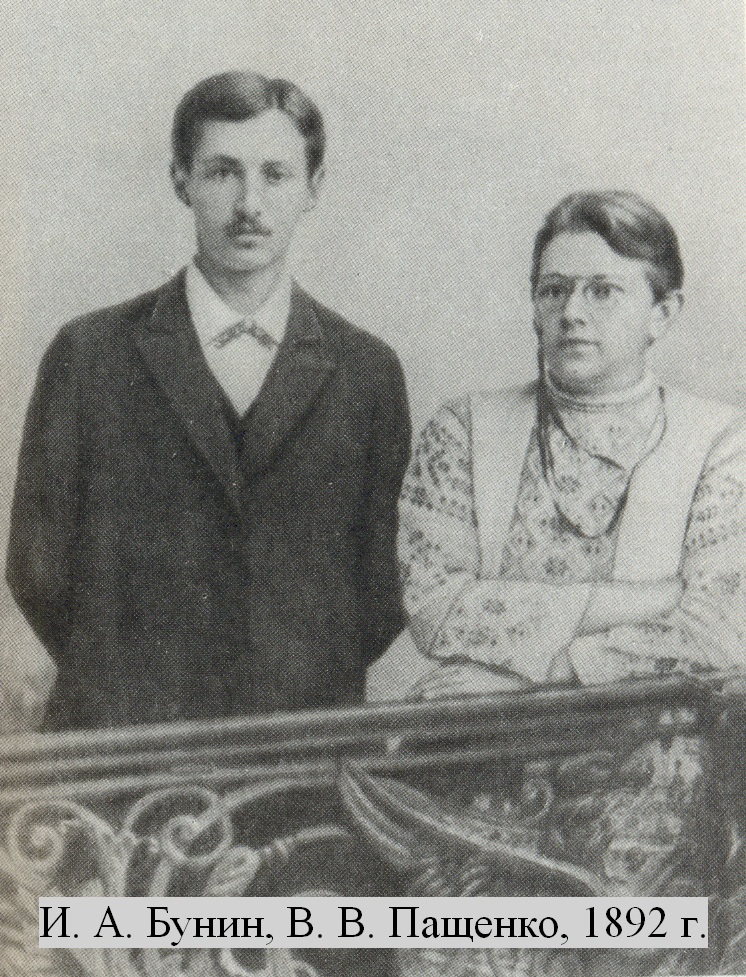

Оборудование: Портреты В.Пащенко, И. Бунина, роман «Жизнь Арсеньева», фонограммы с лирической музыкой (либо музыкальные инструменты – в случае, если подыгрывать будут дети).

Эпиграф:

…И тебя так нежно я любил,

Как меня когда-то ты любила.

(Бунин «Нынче ночью кто-то долго пел…»)

Ход мероприятия.

Вступительное слово учителя.

Н

а уроках литературы мы много говорили о личности и творчестве нашего великого земляка-писателя И.А.Бунина, познакомились с личностью и творчеством этого великого русского писателя, первым из русских писателей и поэтов ставшим лауреатом Нобелевской премии. Сегодня мы перелистаем ещё одну страницу его жизни и творчества - поговорим о первой, самой главной любви его жизни, любви, которая оставила неизгладимый след в творчестве великого писателя.

а уроках литературы мы много говорили о личности и творчестве нашего великого земляка-писателя И.А.Бунина, познакомились с личностью и творчеством этого великого русского писателя, первым из русских писателей и поэтов ставшим лауреатом Нобелевской премии. Сегодня мы перелистаем ещё одну страницу его жизни и творчества - поговорим о первой, самой главной любви его жизни, любви, которая оставила неизгладимый след в творчестве великого писателя.

1-й ученик.

Улица Пушкина, бывшая Старосельская. Здесь в конце XIX века жила семья елецкого врача В.С.Пащенко. Когда-то в Харькове он держал собственную оперу. Его жена была неплохой актрисой и участвовала в спектаклях Елецкого и Орловского театров. Их дочь Варя в 1883 году поступила в Елецкую женскую гимназию.

«За благонравие и успехи в науках» лучшие ученицы награждались золотыми и серебряными медалями, золото получила и Варенька. Закончив гимназию с дополнительным восьмым классом и с обучением музыке, она видела себя в будущем драматической актрисой и мечтала о консерватории. И тут в её жизни появился Бунин – нищий дворянин, без состояния, без образования, без сколь-нибудь трезвой оценки жизни с «их Варей».

«За благонравие и успехи в науках» лучшие ученицы награждались золотыми и серебряными медалями, золото получила и Варенька. Закончив гимназию с дополнительным восьмым классом и с обучением музыке, она видела себя в будущем драматической актрисой и мечтала о консерватории. И тут в её жизни появился Бунин – нищий дворянин, без состояния, без образования, без сколь-нибудь трезвой оценки жизни с «их Варей».

Бунин познакомился с Пащенко в Орле, куда приехал работать в газету «Орловский вестник» по приглашению редактора Н.А.Семёновой. В.В. Пащенко была племянницей мужа Семёновой – Б.П.Шелехова. В письме к брату Юлию Бунин так описал первую встречу с Варей: «Вышла к чаю утром, девица высокая, с очень красивыми чертами лица в пенсне…Она показалась мне очень умною и развитою»

2-ой ученик.

Знакомство положило начало их встречам не только в Орле, но и в Ельце. Бунин начал бывать в доме Пащенко. С каждым разом расставания давались ему труднее и труднее. Её начитанность и гимназическая образованность, пожалуй, более всего пленяли юношу. Он и сам сознавал: «…но чувства ровно никакого не было. В это время я как-то особенно недоверчиво стал относиться к влюблению…».

Но тем не менее, Бунин приглядывался, оценивал, постепенно выходило, что «симпатичных качеств» у девушки больше. Сближение, однако, было непростым. Бунин полюбил со всей страстью молодости. Может быть, этому отчасти способствовало трое волшебных суток в имении друга Арсика Бибикова на Воргле пол Ельцом.

Переломным в отношениях молодых людей стал вечер, когда Бунин увидел Варю Пащенко на сцене любительского театра. Варя показалась ему прекрасной. Это был конец июля, а уже в середине августа (1891 г.), 12-го числа (сохранилось письмо, где он описывает этот день) состоялось решающее объяснение.

«Мы все сидели на балконе, ночь была тёмная тёплая Мы встали и пошли гулять с Пащенко по тёмной акациевой аллее. Заговорили. Между прочим, держа её под руку, я тихонько поцеловал её руку».

3-ий ученик.

Варя не отняла руки. Осторожно спросила, уж не влюблён ли он в неё часом.

Я люблю, я молод, молод

Ч то мне этот шум аллей

то мне этот шум аллей

И осенний мрак и холод?

Ветер вдаль меня влечёт,

Звонко песнь мою разносит,

Сердце страстно жизни ждёт,

Счастья просит…

Услышав утвердительный ответ, Варя призналась, что, кажется, тоже может полюбить. Если уже не любит… Во всяком случае временами ей так кажется.

«У меня сердце замерло. А она вдруг порывисто обняла меня и … уж обычное… я даже не сразу опомнился! Господи! Что это за ночь была!»

В сердце - новая любовь,

И мне хочется ответить

Сердцу песнями- и вновь

Беззаботно счастье встретить.

Спустя 40 лет Бунин опишет эту ночь в «Жизни Арсеньева»

4-ый ученик.

«Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада, она остановилась в его тёплой черноте и, прислонясь спиной к дереву,.. протянула мне руки, - я не мог разглядеть, но тотчас угадал их движение…»

Гуляли до утра, до тех пор, пока «не стал светел сад от огромного золотистого востока, раскрывшегося за ним над жёлтыми полями, за речной низменностью… Потом мы стояли на обрыве над этой низменностью, и она, глядя на солнечно разгорающийся небосклон и уже не замечая меня пела «Утро» Чайковского.

Это, бесспорно, одна из самых поэтичных сцен романа, и какая разница, была ли она в действительности, рождена ли фантазией автора. Но вот что наверняка имело место, так это размолвка после той сказочной ночи. В романе героиня ограничивается коротенькой запиской: «Не старайтесь больше меня видеть». В реальности же Бунин получил от неё пусть и сумбурное, но довольно обстоятельное письмо. В нем Варя признавалась, что пока, видимо, не любит его так, как ему хотелось бы. «…Но может быть со временем я и полюблю тебя. Я не говорю, что это невозможно, но у меня нет желания солгать тебе. Для этого я слишком тебя уважаю. Поверь и не сумасшествуй.

5-ый ученик.

Он не внял совету. Или, что всего вероятнее, просто-напросто не услышал его «… Я ничего не слыхал, не видал, мысленно твердя одно: или она вернёт мне себя, эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, зашумевшие от её мелькавших в траве ног, или не жить нам обоим».

Она «вернула». Она даже ответила на исступлённую его мольбу: «Варюшечка, дорогая моя! Милая! У меня такое страстное желание поскорее назвать тебя женой!» - ответила согласием, вот только прибавила шёпотом: «Папу страшно жалко, для меня никого в мире нет дороже его!»

А шёпотом, потому что папа как раз отдыхал после завтрака. Это был человек одарённый и властный, некогда довольно богатый.

Доктор объяснился с претендентом на руку его дочери вежливо и твёрдо. Дочь его, разумеется, совершенно свободна, «но, - прибавил он, - буде пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословления, то получит от меня решительный отказ».

Почему? Это «почему» доктор задал себе сам и сам же ответил: «Не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределённом существовании». Словом, подытожил отец, «она, как говорится, совсем вам не пара».

Минет четыре десятилетия, давно умрут и Варя Пащенко, и грозный её папаша, но писатель, работая над романом «Жизнь Арсеньева», не раз будет вспоминать его пророческие слова о нужде.

Слово учителя:

С августа 1891 года Варвара Пащенко и Бунин живут в Орле. Пащенко работает в управлении Орловско-Витебской железной дорогой. Брак их, по желанию Варвары Павловны, не был узаконен.

августа 1891 года Варвара Пащенко и Бунин живут в Орле. Пащенко работает в управлении Орловско-Витебской железной дорогой. Брак их, по желанию Варвары Павловны, не был узаконен.

Сначала дочь ничего не говорила родителям, конспирацию соблюдала, но однажды в поезде, по дороге в Елец, куда она ехала с матерью и тайным своим возлюбленным, у того разболелись зубы. «Я лёг,- писал брату И.А.Бунин, - и Варя стала укрывать меня пледом и целовать меня. В это время подошла мать! Мы, разумеется не стали отрицать. Разумеется, на другой день вышел скандал…»

О ни стали – без венчания, без отцовского благословения, без одобрения матери – мужем и женой. Окружающие и воспринимали их так, ибо жили они, ни от кого не таясь, открыто и трудно. Трудно не только материально – первое время не было даже мебели, на полу спали, - но и психологически.

ни стали – без венчания, без отцовского благословения, без одобрения матери – мужем и женой. Окружающие и воспринимали их так, ибо жили они, ни от кого не таясь, открыто и трудно. Трудно не только материально – первое время не было даже мебели, на полу спали, - но и психологически.

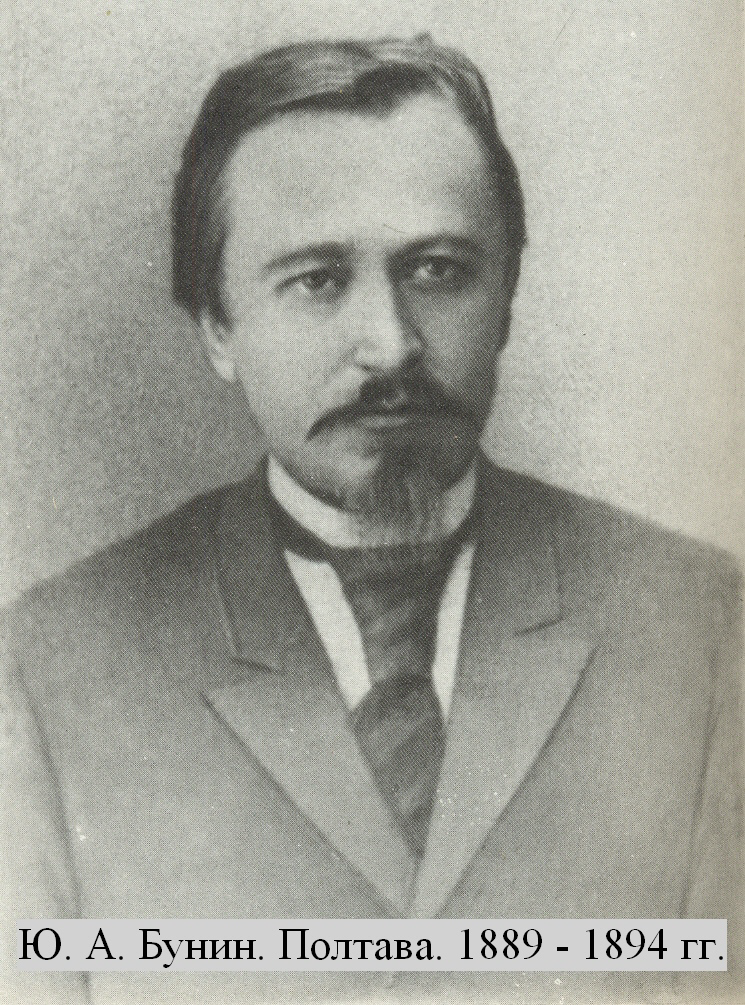

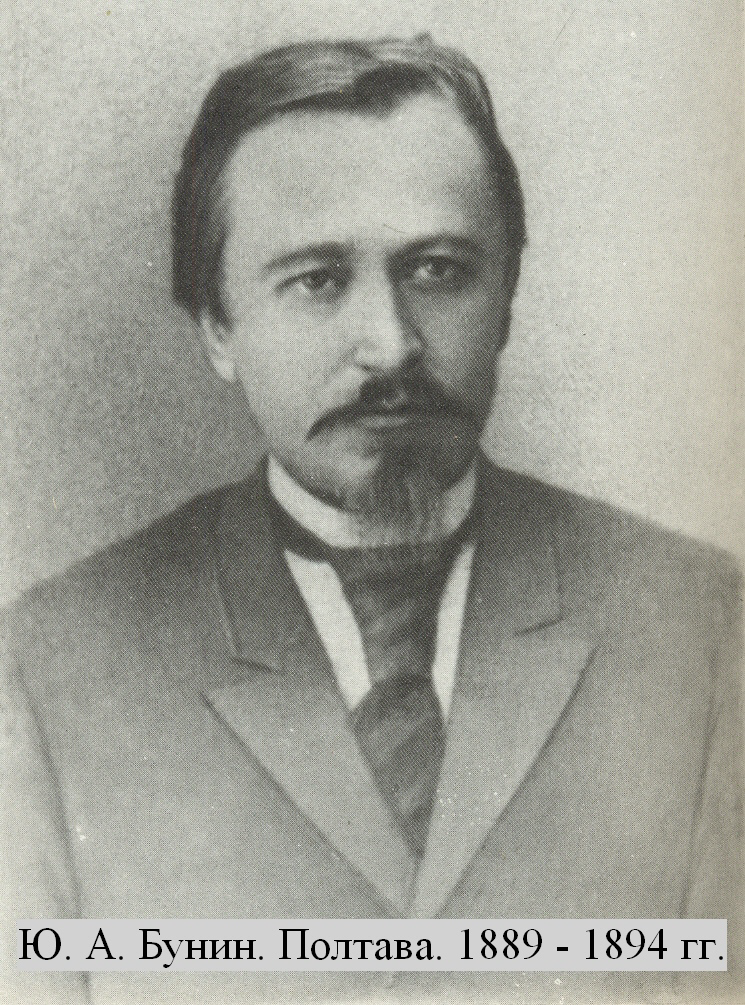

Оставив работу в « Орловском вестнике», Бунин переезжает в Полтаву к брату Юлию, которого просит подыскать место и для В. В. Пащенко. Здесь некоторое время он работает библиотекарем.

6-ой ученик.

В своём письме к Пащенко, посланном 17 марта 1892 года, он пишет: «каждое солнечное утро, когда я через городской сад иду в библиотеку, чувствую мягкий тёплый ветер, который сушит дорожки, вызывает во мне воспоминания о прошлогодней весне, о елецком городском саде и милой высокой девушке, которая в своём драповом пальто, в картузике быстро идёт по аллее и близоруко вглядывается, ищет меня…».

С августа 1892 года они живут в Полтаве, где Пащенко работает в уездной управе. Всё время до 1894 года было наполнено для Бунина множеством радостей и огорчений.

Тонкую чувствительную его натуру, склонную к идеализации предмета своего увлечения, часто огорчало несоответствие между подлинными отношениями и теми, которые он хотел бы видеть. Варвара не всегда и не во всём понимала взгляды начинающего писателя: её тяготила его материальная неустроенность, ей были чужды его мысли и творческие планы.

7-ой ученик.

Когда-то, мечтая о будущей семейной жизни, юный Бунин торжественно обещал: «Буду я тебя убаюкивать, буду целовать твои утомлённые глазки…» Реальность оказалась куда суровее, суровее не только нарисованной им идиллии, но и того, что описано им в романе. Вот что рассказывала об их жизни сама Варвара Владимировна:

« За последнее время особенно часты и резки стали ссоры с Ваней; сначала я и сама придерживалась пословицы: «Милые бранятся…», и каждая наша ссора кончалась хорошим миром, теперь же эти ссоры участились, и мы, буквально, миримся для того, чтобы вновь поссориться».

За последнее время особенно часты и резки стали ссоры с Ваней; сначала я и сама придерживалась пословицы: «Милые бранятся…», и каждая наша ссора кончалась хорошим миром, теперь же эти ссоры участились, и мы, буквально, миримся для того, чтобы вновь поссориться».

Так писала она брату Бунина Юлию Алексеевичу, единственному человеку, с которым могла быть откровенна. Юлий, надеялась она, способен хоть как-то повлиять на Ивана.

«Поверьте мне, что я его очень люблю и ценю, как умного и хорошего человека, но жизни семейной мирной у нас не будет никогда. Лучше, как мне не тяжело, теперь нам разойтись, чем через год или полгода. Это, согласитесь, будет и труднее, и тяжелее. Сама я не могу этого ему сказать, потому что достаточно мне принять серьёзный тон, чтобы у него явилось озлобление, он начинает кричать на меня и дело кончается истерикой, как, например, вчера, когда он бросился на пол в каменных сенях и плакал…»

Всё-то понимает она, всё ясно видит. Видит, что так долго продолжаться не может, что никто ей не поможет, и – решается на разрыв.

8-ой ученик.

Прощальная записка её, переданная через брата, была короткой: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом…»

Брат не тотчас вручил эту страшную бумажку, медлил, оттягивал грозную минуту. «Он не сразу передал мне, всё сперва подготавливал меня, - и с большой неловкостью, - наконец, решился, скупо заплакал и подал».

За лаконичной фразой - «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом» - скрывалось гораздо, гораздо большее, и он, разумеется, прочёл это.

«Не могу больше видеть, как ты всё дальше и дальше уходишь от меня, не в состоянии переносить оскорбления, которые ты без конца всё чаще и чаще наносишь моей любви, не могу убить её в себе, но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах, молю Бога, чтобы он дал тебе силы пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уже совсем свободной жизни…»

Он бросился её искать, покидает Полтаву, едет к родным в Елецкий край, в деревню Огнёвка. От брата Евгения он узнаёт, что Пащенко вышла замуж. Бунин едет в Елец. Бросился к её отцу – куда же ещё! - но в дом доктора его не пустили. В парикмахерской Николаева он узнаёт, что вечером в городском театре состоится спектакль, в котором будет играть Пащенко.

- Это которая Пащенко?- спросил Бунин.

- А та, которая вышла замуж за молодого Бибикова.

Бурю, смятение чувств вызвала в нем эта новость. В глазах потемнело от ударившей в голову крови. Варя, его Варя вышла замуж! И за кого же? За Бибикова. За Арсения Бибикова. В отчаянии, не зная, что делать, он 3 часа мечется по городу между домами Бибиковых и Пащенко. Наконец, собрав остаток сил, садится в поезд и возвращается в Огнёвку. Слёзы душили его и шла носом кровь, когда шёл он ночью от станции к имению брата. Никогда не сможет забыть он этой ночи.

9-ый ученик.

Роман заканчивается смертью героини. Не замужеством, а именно смертью, что, впрочем, для брошенного одно и то же. Не потому ли на её действительную смерть – 1 мая 1918 г. в Москве – отреагировал он с его самого удивившим спокойствием? Об этом свидетельствует запись в дневнике.

«Весь день и в момент этого известия у меня никаких чувств по поводу этого известия. Как это дико! Ведь какую роль сыграла она в моей жизни! И давно ли это было – она молоденькая, мы приехали с ней в Полтаву… Ехали – в Харькове на вокзале поцеловала мне руки и…»

Далее запись в дневнике обрывается, но спустя много лет рассказ продолжила жена писателя Вера Николаевна Муромцева-Бунина: именно она ездила проститься с покойной – Иван Алексеевич сделать это отказался.

«Вечером я поехала одна на квартиру Бибиковых - они жили далеко, где-то у Красных ворот. Панихиды не было. Покойница лежала исхудавшая, маленькая, помолодевшая, - я сразу же представила её в пору их романа.

10-ый ученик.

В романе «Жизнь Арсеньева» любовь Пащенко и Бунина в образах Лики и Арсеньева предстаёт в двуединстве воссоединения и преображения. Воссоздано, и очень точно, юношеское горячее чувство Бунина, которое он изливал в письмах к В.В.Пащенко 1890-1894 гг. Самая последняя фраза книги: о сне Арсеньева - очень близка к неотправленному письму Бунина к Пащенко 1898 года, написанному через 3 года после их разрыва.

«Я видел тебя нынче во сне - ты будто лежала, спала одетая на правом боку – черты лица были так хороши и женственны, во сне щёчки разрумянились, - от тебя веяло теплотой сна – и я ладонь правой руки подложил тебе под голову, и ты с прикрытыми глазами улыбалась, а я целовал тебя нежно-нежно, наслаждаясь тобой, твоей нежностью, теплотою!»

Любовь Арсеньева и Лики в первых главах – пышное, горячее чувство Арсеньева и неустойчивое, переменчивое отношение Лики, которая плохо понимала его, была невнимательна и от равнодушия переходила к внезапным проявлениям нежности.

Арсеньев в первых главах весь поглощён любовью к Лике.

Но расставшись с Ликой, Арсеньев не был близок к самоубийству, как сам Бунин, он уходит в свой внутренний мир. Бунин в романе опускает тяжёлые годы своей жизни, годы нужды, случайной и неинтересной работы, душевной депрессии. Арсеньев как бы перешагивает весь этот период. Оставшись наедине с самим собой, он весь отдался борьбе с «неосуществимостью», с тем, что он стремится выразить в слове и что пока не удаётся ему. Эта борьба заслоняет все другие чувства и стремления.

11-ый ученик.

В эту пору творческого пробуждения у Арсеньева изменился характер: он стал мужественнее, проще, добрее, спокойнее. Таким преображённым застала его после разлуки Лика. И тут они как бы поменялись ролями: «Теперь уже я (как прежде, в Орле, она) хотел быть любимым и любить, оставался свободным и во всём первенствующим. Это произошло потому, что Арсеньев нашёл свою жизненную цель и опору в творчестве; остальное было второстепенным по сравнению с главным: с его творческой свободой, которая для него непременно включала в себя и его право увлекаться другими женщинами. И, продолжая любить Лику, но теперь уже иначе, Арсеньев, вполне в духе Бунина, говорит о том, что возможность их с Ликой будущего, «вечной неразлучности» вызвало у него недоумение. У Лики же ничего, кроме её любви не было в жизни, а она полюбила Арсеньева по- настоящему, и ей хотелось, чтобы он жил только ею. Но этого он теперь не мог. И поскольку Лика, не смотря на то, что тоже во многом изменилась за эти годы, всё-таки не была рождена спутницей художника, которая могла бы раствориться в нём, в его жизни, в его интересах, то постепенно их любовь сила сходить на нет. Бунин показывает неизбежность такого конца: Лика не смогла в конечном счёте полюбить Арсеньева так, как нужно было ему, для него, а не для себя, ушла от него и вскоре умерла.

Так умерла любовь Арсеньева, оставшись в то же время навсегда в нём, с ним – Памятью.

И заключительной нотой звучит на последней странице романа голос писателя, перекликаясь со словами, написанными 50 лет назад в письме В.В.Пащенко: «Так нежно и хорошо любил тебя, что лучшие минуты этого чувства останутся для меня самыми благородными и чистыми ощущениями всей жизни»

Заключительное слово учителя

И хоть в последнем письме к В.В. Пащенко Бунин писал: «Ты хуже, чем умерла для меня - мы переродились друг для друга, и я говорю не с теперешней тобою – чужой женою, а с прежней, которая может оживать на мгновение. А Варвару Владимировну Бибикову я презираю», но позже, в 20-х годах, создавая «Жизнь Арсеньева», он скажет: «Я видел её смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому и никогда» и осознаёт: «Варя правильно поступила, не связав своей жизни с моей. Такая женщина не должна быть женой творческого человека. Для этого в её натуре не было необходимых черт».

Отзвуки этой любви звучат во многих произведениях писателя. К «жизни Арсеньева» следует добавить например повесть «Митина любовь», рассказы «Поздний час», «В ночном море» и, конечно, в стихах:

Спокойный взор, подобный взору лани,

И всё, что в нем так нежно я любил,

Я до сих пор печали не забыл,

Но образ твой теперь уже в тумане.

А будут дни – угаснет и печаль,

И засинеет сон воспоминанья,

Где нет уже ни счастья, ни страданья,

А только всепрощающая даль.

1901.

Чужая.

Ты чужая, но любишь

Любишь только меня.

Ты меня не забудешь

До последнего дня.

Ты покорно и скромно

Шла за ним от венца.

Но лицо ты склонила

Он не видел лица.

Ты с ним женщиной стала,

Но не девушка ль ты?

Сколько в каждом движенье

Простоты, красоты.

Будут снова измены…

Но один только раз

Так застенчиво светит

Нежность любящих глаз.

Ты и скрыть не умеешь,

Что ему ты чужда…

Ты меня не забудешь

Никогда, никогда.

1903 – 1906 гг.

Используемые материалы:

Бабореко А. Дороги и звоны. «Московский рабочий», 1993

Бунин И. А. Жизнь Арсеньева. М.: правда, 1989.

Бунин И. А. Собрание сочинений в 8 тт. – т. 1. М., 1993

Дмитриев А. А. История первой любви//Красное знамя – 22.10.1983.

Климова Г. П. Край ты мой, родимый край (литературно-краеведческий аспект изучения жизни и творчества И. А. Бунина)//Литературное краеведение в Липецкой области. Елец, 1997.

Климова Г. П. Мировое значение творчества И. А. Бунина//И. А. Бунин и русская культура. Межвузовский сборник научных трудов. Елец, 1995.

Краснова С. В. «Самый город…гордился своей древностью и имел на то полное право»//Елецкая быль. Выпуск 1. краеведческий сборник, Липецк, 1994.

Кузовлев В. П. Бунинский Елец. К 125-летнему юбилею И. А. Бунина//Сборник докладов, прочитанных на международной научной конференции в ЕГПИ 7 – 12 сентября 1995 г. Елец, 1995.

Мальцев Ю. Бунин. Посев, 1994.

Николаев П. А. Ликующее и скорбное слово. //И. А, Бунин. Поэзия и проза. М., Просвещение, 1986.

Петров В. М. Под небом суходола. Липецк, 1995.

«Всё моё чувство состоит из поэзии» - признавал И. А. Бунин//Труд – 6.10.1995

а уроках литературы мы много говорили о личности и творчестве нашего великого земляка-писателя И.А.Бунина, познакомились с личностью и творчеством этого великого русского писателя, первым из русских писателей и поэтов ставшим лауреатом Нобелевской премии. Сегодня мы перелистаем ещё одну страницу его жизни и творчества - поговорим о первой, самой главной любви его жизни, любви, которая оставила неизгладимый след в творчестве великого писателя.

а уроках литературы мы много говорили о личности и творчестве нашего великого земляка-писателя И.А.Бунина, познакомились с личностью и творчеством этого великого русского писателя, первым из русских писателей и поэтов ставшим лауреатом Нобелевской премии. Сегодня мы перелистаем ещё одну страницу его жизни и творчества - поговорим о первой, самой главной любви его жизни, любви, которая оставила неизгладимый след в творчестве великого писателя.

«За благонравие и успехи в науках» лучшие ученицы награждались золотыми и серебряными медалями, золото получила и Варенька. Закончив гимназию с дополнительным восьмым классом и с обучением музыке, она видела себя в будущем драматической актрисой и мечтала о консерватории. И тут в её жизни появился Бунин – нищий дворянин, без состояния, без образования, без сколь-нибудь трезвой оценки жизни с «их Варей».

«За благонравие и успехи в науках» лучшие ученицы награждались золотыми и серебряными медалями, золото получила и Варенька. Закончив гимназию с дополнительным восьмым классом и с обучением музыке, она видела себя в будущем драматической актрисой и мечтала о консерватории. И тут в её жизни появился Бунин – нищий дворянин, без состояния, без образования, без сколь-нибудь трезвой оценки жизни с «их Варей».  то мне этот шум аллей

то мне этот шум аллей

августа 1891 года Варвара Пащенко и Бунин живут в Орле. Пащенко работает в управлении Орловско-Витебской железной дорогой. Брак их, по желанию Варвары Павловны, не был узаконен.

августа 1891 года Варвара Пащенко и Бунин живут в Орле. Пащенко работает в управлении Орловско-Витебской железной дорогой. Брак их, по желанию Варвары Павловны, не был узаконен. ни стали – без венчания, без отцовского благословения, без одобрения матери – мужем и женой. Окружающие и воспринимали их так, ибо жили они, ни от кого не таясь, открыто и трудно. Трудно не только материально – первое время не было даже мебели, на полу спали, - но и психологически.

ни стали – без венчания, без отцовского благословения, без одобрения матери – мужем и женой. Окружающие и воспринимали их так, ибо жили они, ни от кого не таясь, открыто и трудно. Трудно не только материально – первое время не было даже мебели, на полу спали, - но и психологически. За последнее время особенно часты и резки стали ссоры с Ваней; сначала я и сама придерживалась пословицы: «Милые бранятся…», и каждая наша ссора кончалась хорошим миром, теперь же эти ссоры участились, и мы, буквально, миримся для того, чтобы вновь поссориться».

За последнее время особенно часты и резки стали ссоры с Ваней; сначала я и сама придерживалась пословицы: «Милые бранятся…», и каждая наша ссора кончалась хорошим миром, теперь же эти ссоры участились, и мы, буквально, миримся для того, чтобы вновь поссориться».