Муниципальное образовательное учреждение Тотомицкая основная общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

интеллектуальная викторина

на тему:

«История Нейского края»

Разработал:

Учитель МОУ Тотомицкой ООШ

И.В. Соколова

Данная разработка призвана помочь педагогу расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны. Такие методические краеведческие материалы дают нам возможность наглядно, доступно, на близком, родном языке донести до сознания обучающихся знания, нормы и ценности о своем родном крае. Данный формат материала – является одним из основных источников обогащения учащихся о родном крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Он играет существенную педагогическую роль в нравственном эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. Именно поэтому каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и свое место в мире природы, среди людей, среди других народов, а это невозможно без изучения истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети знали свои истоки, историю, культуру своего края. Викторина состоит из трех заданий:

Первое задание включает в себя тест на тему «История нейского края».

Во втором задание участникам необходимо из текста по старинному убранству избы ответить на вопросы. Также в тексте присутствуют практические задания по применению в быту домашней утвари. Обучающимся необходимо в практике правильно применить данные предметы.

В третьем задании участники отвечают на вопрос «Знатока».

Цели: расширить представления обучающихся о традициях, быте, культуре, истории людей проживавших на нейской земле.

Задачи:

Обучающие - расширить представления детей о культуре, истории и традициях предков,

Развивающие - развивать интерес к своего края и умение анализировать народные традиции с позиции нравственности;

Воспитательные - воспитывать ценностное, бережное отношение к историческому наследию.

Целевая аудитория мероприятия: обучающиеся старших классов.

Форма проведения: игра-викторина

Задание № 1.

С какого века начинается история территории нынешнего Нейского района?

с X века

с XIII века

с XVI века =

По одной из легенд о происхождении названия станции Нея произошло от фразы, которую русские удельные князья, проживающие на данной территории, бросали заблудившимся в дремучих лесах отрядам татар. Не понимая русской речи захватчики сократили её до трех букв. Какую фразу бросали наши князья татарам

«Не я должен платить!» =

«Не я виновен, что вы заблудились»

«Не я здесь главный!»

Назовите фамилию знаменитого княжеского рода представитель которой за ложный донос на нареченную государеву невесту с 1619 г по 1633 год отбывал наказание в коткишевской вотчине?

Морозовы

Салтыковы =

Рюриковы

Какое поселение в Нейском районе называют «Мерзлой слободой»?

Вожерово

Михали

Коммунар =

Глебово

Это храм святителя был построен в 1810 году в бывшем имении бояр рода Салтыковых на северо-востоке Костромской губернии. Он единственный в районе, никогда не закрывался. Центральный престол Храма освящён в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, боковые приделы — Никольский и Рождества Христова. Как называется эта церковь?

а. Никольская церковь. =

b. Храм Василия Блаженного

с. Успенский собор.

В каком году началось строительство стеклозавода на территории ныне п. Коммунар

1632

1851 =

1906

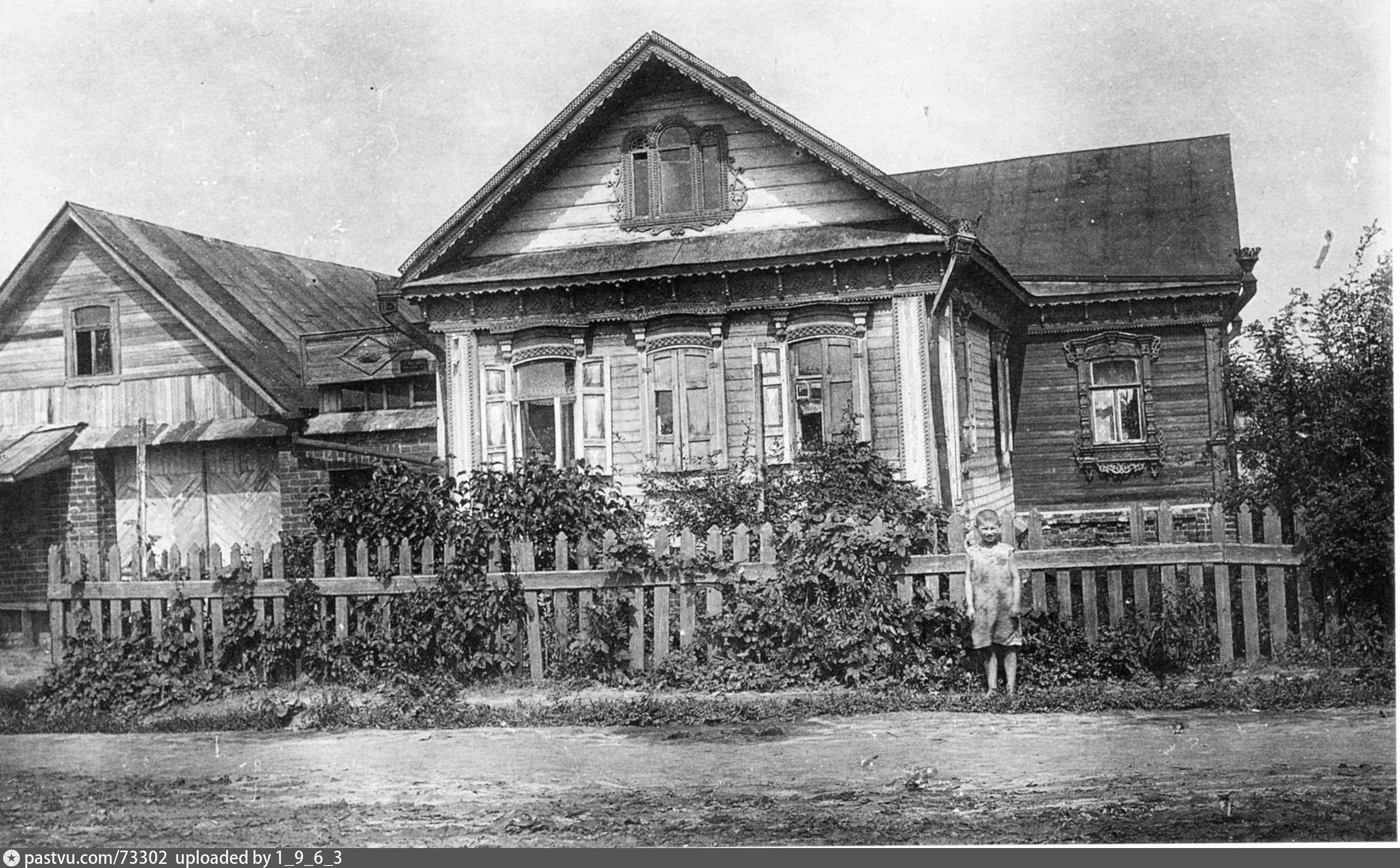

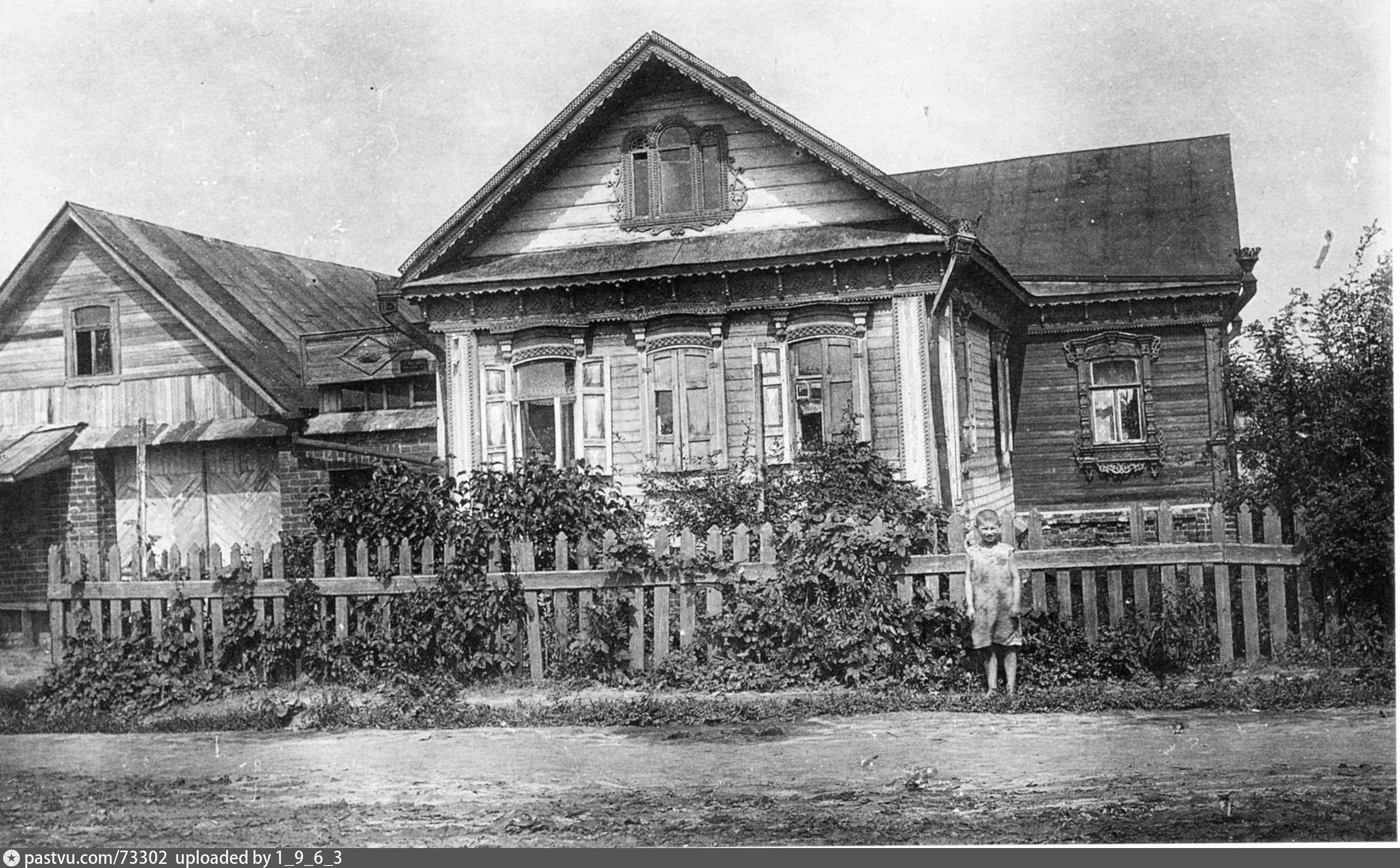

Основатель стеклозавода Н. А. Плотников построил дом на берегу реки Шуи. Как выглядел этот дом?

Существенный вклад в Великую Победу по производству сырья внесла нейская земля. На территории Номжы заготавливалась продукция, которая была необходима этой промышленности. Для какой промышленности в годы войны заготавливалось местное сырье?

Для судостроения

Для авиастроения =

Для легкой промышленности, впоследствии, которой получали волокно для пошива шинелей.

Для металлургии.

В каком году началась в п. Номжа началась добыча топливного фрезерного торфа.

1932

1962 =

1982

О каком поселение нейского района идет речь?

«Эти леса были столь пугающие, что кроме монахов никого желающих селиться в них не находилось».

Д. Ф. Белоруков проводит всего лишь одно сообщение о наличии хозяйственной деятельности в здешних краях: в 1648 году на месте поселка существовал починок Далевский, и это место именовалось «Займище Шумилково».

Тотомица =

Каменка

Вожерово

В XVIII веке леса в этом районе были взяты под особую охрану. Здесь были описаны и занесены в государственный реестр сразу три корабельные рощи.

Кужбал

Тотомица =

Солтаново.

Что означает на угро-финском языке «Нея»?

означает «переплетенная река». =

означает «непредсказуемая река».

означает «рыболовная река».

Название этой улицы, находящейся уже в южной части города, переносит нас в 17 век и напоминает о крупнейшем восстании в истории допетровской России.

улица Степана Разина. =

улица Орджоникидзе.

улица Мичурина.

Какое предприятие работало для «обогащения» культуры своей страны»

Ответ: предприятие « Музлесдрев».

В 1902 году в здешних местах появился англичанин, оценив обстановку, решил строить деревообрабатывающий завод. К концу 1905 года все строительные и монтажные работы были закончены. Как звали англичанина, который заложив основы деревообрабатывающего предприятия положил дату начала основания полустанка Нея?

Ответ: Оскар Стевеня.

Назовите имя революционера-сподвижника Фрунзе, в честь которого в 1957 году переименована улица Лесная.

Ответ: И.Е. Любимов.

В каких поселениях находятся и как называются данные церкви?

Ответ:1-Д, 2-С, 3 – В, 4- А.

1

1

2

2

3

3  4

4

А. Воскресенской церкви в селе Кужбал

В. Успенская церковь в Елкине

С. Троицкая церковь села Солтанова

D. с. Коткишево Николаевская церковь.

Кто возглавил в годы ВОВ бригаду девушек по заготовке дров?

Ответ: Ефросинья Дюкова.

19. Это село славилось многочисленным медвежьим населением, но медвежьим углом мог считаться с натяжкой. Он был вполне цивилизован. Здесь проходил почтовый тракт до уездного центра – Кологрив. В 1628 г. стояли деревянные церкви: во имя чудотворца Николая и преподобного Макария. О каком поселении идет речь?

Ответ: Вожерово.

20.Почему все земельные владения на территории Нейского района в XVII веке именовались вотчинами?

Ответ: В отличии от поместий они не могли быть изъяты у владельцев.

Задание № 2.

Ведущий.

Тихо звучит русская народная музыка.

Нас окружает множество вещей, без которых нашу жизнь трудно себе представить.

Десятки, сотни вещей вокруг. Одни сопровождают нас всю жизнь, другие

–только ее маленький отрезок. Многие вещи на столько сживаются с нами, что по ним можно определить наши привычки, характер.

Давайте сейчас обратимся к истории предметов, которыми пользовались наши бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки.

Давайте хоть на время окажемся в прошлом, чтобы познать быт и жизнь наших предков. За правильные ответы из текста, который я вам буду читать, вы получите 1 балл, за практическое задание 3 балла. Право выполнить практическое задание первой предоставляется, той команде, которая правильно ответила на теоретический вопрос.

Многие из вас живут в многоэтажных домах. Такие дома стали строить сто с небольшим лет назад. Большинство людей жили в одноэтажных домах, двухэтажные дома строили только самые обеспеченные люди.

Эти одноэтажные дома называли? (1) (избами) А если быть совсем точными, изба–это теплая половина дома с печью (название происходит от слова «истопка», «истопить»).

Что нужно было устроить в доме, прежде всего, с чего начать? (2) (Печь)

Печь играла в доме главную роль.

Появилась даже поговорка «Плясать от печки», то есть начать с главного.

Печь использовали для отопления помещения, приготовления пищи людям и животным. На печи спали, хранили вещи, сушили зерно, лук… Зимой около нее держали птицу и молодых животных. В печке даже мылись.

С печью связано много поверий, обрядов. По народным поверьям, под печью или за нею живет он? Кто? (3) Домовой – душа избы, покровитель домашнего очага, добрый и услужливый в одних ситуациях, своенравный и даже опасный в других.

В старину его ласково называли «хозяином» или «дедушкой». Главная обязанность домового – смотреть за хозяйством, помогать в работе по дому.

Люди старались поддерживать с Домовым хорошие отношения, не забывали обратиться к нему с ласковым словом, оставить ему немного вкусной еды на ночь. Как вы думаете, почему, переселяясь в новый дом, русские люди первой запускали кошку?(4)

Потому что Домовой любит превращаться в собаку, в крысу, чаще всего

–в кошку. В кошачьем облике этого духа и впускают в дом.

Если заболевал ребенок, то одним из наиболее эффективных способов лечения считали этот обряд. Какой? (5) «Перепекание» - парение в печи. Совершали обряд «перепекания» младенца: ребенка на время засовывали в протопленную, но достаточно остывшую печь на лопате, подобно тому, как в сказке это делала Баба-яга с Иванушкой

По диагонали от печи в избе находился он. Что? (6) Красный угол.

Это было святое место – в нем помещались иконы, поэтому его еще называют «святым».

В «красном» углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Красный угол – самое почетное место в избе. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в дом, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев.

В красном углу находился и стол. Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу, вдоль стола стояли скамьи и лавки.

Кто теперь сразу ответит, чем различаются лавка и скамья? (7).

Лавка неподвижно укреплялась вдоль стены избы, а скамья была снабжена ножками, ее передвигали.

Какое место считалось более почетным? (8) (на лавке). Гость мог судить об отношении к нему хозяев, смотря по тому, куда его усаживали – на лавку или скамью. На лавках спали, под ними хранили различные предметы – инструменты, обувь и прочее.

Где еще спали в избе кроме лавок? (9)

Спали еще на полатях. Это деревянный настил на высоте человеческого роста от боковой стенки печи до противоположной стены избы.

В конце XIX –начале XX века полати исчезли, их заменили кровати.

Крестьянскую избу трудно представить без многочисленной утвари. И первое вашему вниманию предоставляется эта вещь. Устройство для передвигания горшков и чугунов в печи Ухват(10)

Практическое задание. Переставить чугунок с помощью ухвата.

Будний день начинался с работы.

Раньше все предметы каждодневной необходимости изготовлялись своими руками, первейшая обязанность женщины, помимо приготовления пищи, было обшивание всех членов семьи.

Одежду носили домотканую–льняную или шерстяную. Чтобы сшить одежду, надо было сначала напрясть нити.

К работе этого рода приступали осенью, после окончания уборки урожая, старались завершить ее к весне, к началу нового сельскохозяйственного цикла.

Ученые посчитали, что наши прабабушки трудились буквально не разгибая спины: например, для того чтобы спрясть нитки из одного пуда (то есть 16,3 кг) подготовленного волокна, требовалось ни много ни мало 960 часов усердной работы.

Девочек уже с 5 лет начинали приучать к домашним работам

Отгадайте загадку про следующее приспособление:

Пляшу по горнице

С работаю моею,

Чем больше верчусь,

Тем больше толстею.

(Веретено) (11?)

(Ребята отвечают).

Это элемент прялки – веретено, то есть «вертящаяся палочка».

Практическое задание. Имитировать процесс прядения с помощью прялки и веретена.

Какие из представленных предметов участвовали в процессе утюжки белья? Практическое задание (участники выбирают предметы и показывают процесс) Сухое белье или одежду наматывали на гладко обструганную палку и начинали катать по столу толстой прямоугольной с короткой округлой рукоятью палкой. На внутренней рабочей поверхности делались поперечные рубцы. Назывался такой «утюг» рубель.

А вот еще одна загадка.

В лесу родился,

В руках крестился, На ногах умер.

(Лапоть) (12)

Основной обувью в будни и праздники были лапти. Это плетеная обувь из лыка или бересты.

Практическое задание. Участники надевают лапти и правильно их завязывают.

Как только начинает темнеть в домах и на улицах, зажигаются огни. Кто мне назовет самое первое средство освещения в старинных крестьянских избах?(13) (Лучина)

(Ребята отвечают).

Чтобы получить тонкую и длинную лучину, полено надо было распарить в печи, его клали на чугун с кипящей водой, и только после того, как распарят, щепали на лучину. Лучину втыкали в светец. А светцом называли подставку с железным зажимом. Под горящую лучину обязательно ставили емкость с водой.

После лучины и свечей, на смену пришло это освещение. Какое? (Керосиновая лампа) (14). Практическое задание. Правильно воспользоваться устройством керосиновой лампы?

Задание № 3. Вопрос от знатоков. (Методист Нейского краеведческого музея О. Ю. Шутова)

Какие из представленных предметов (на подносе, выбрать) относятся к «отхожим промыслам» распространённым в 30-е годы 20 века в Нейском районе? (Предметы — нитки, клок овечьей шерсти, кора берёзы, кусок льняной ткани, тряпичная кукла и другие)

Правильный ответ - ( нитки — портняжный промысел, уезжали в Санкт-Петербург, Москву и другие крупные города. Клок шерсти - пимокаты (катали) катание валенок на заказ, уезжали в Сибирь и Дальний Восток.

Целью моей методической разработки было составление заданий по истории родного края для викторины, а также предоставления условий для получения обучающимся знаний о культуре быта наших предков. Ребята не только отвечали на вопросы, но не без труда выполняли практические задания (которые являлись обыденным для наших прадедушек и прабабушек). Много нового и интересного узнали в ходе игры.

1

1 2

2 3

3  4

4