Внутренняя среда организма. Состав крови.

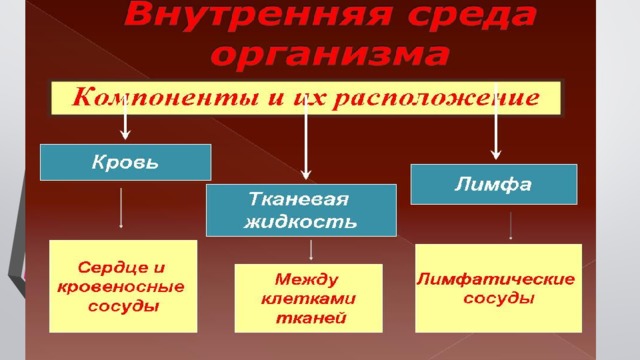

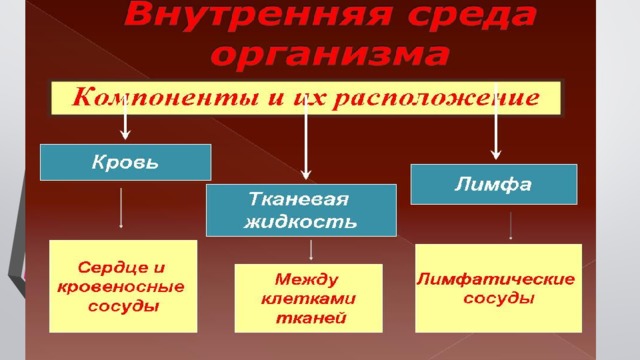

Кровь, лимфа, тканевая, спинномозговая, плевральная, суставная и другие жидкости образуют внутреннюю среду организма. Внутренняя среда отличается относительным постоянством своего состава и физико-химических свойств, что создает оптимальные условия для нормальной жизнедеятельности клеток организма.

Гомеостаз

- Уолтер Брэдфорд Кеннон 1871 — 1945 Франклин, Нью-Гемпшир) — американский психофизиолог, физиолог. Доктор медицинских наук ( 1900 год ), Почётный член Академии наук СССР (1942)

- ввел термин гомеостаз - динамическое постоянство внутренней среды организма, так и регулирующие механизмы, которые обеспечивают это состояние

В 1929 г. Уолтер Кэннон ввел термин гомеостаз . В настоящее время под гомеостазом понимают как динамическое постоянство внутренней среды организма, так и регулирующие механизмы, которые обеспечивают это состояние. Главная роль в поддержании гомеостаза принадлежит крови. В

- Георгий Фёдорович Ланг (1875, Санкт-Петербург —1948, Ленинград) — советский врач-терапевт, академик АМН СССР (1945), ректор 1-го Ленинградского медицинского института

- создал представление о системе крови, в которую он включил периферическую кровь, циркулирующую по сосудам, органы кроветворения и кроверазрушения, а также регулирующий нейрогуморальный аппарат

1939 г. Г.Ф. Ланг создал представление о системе крови, в которую он включил периферическую кровь, циркулирующую по сосудам, органы кроветворения и кроверазрушения, а также регулирующий нейрогуморальный аппарат.

Основные функции крови

- Транспортная – перенос различных веществ: кислорода, углекислого газа, питательных веществ, гормонов, медиаторов, электролитов, ферментов и др.

- Дыхательная (разновидность транспортной функции) – перенос кислорода от легких к тканям организма, углекислого газа – от клеток к легким.

- Трофическая (разновидность транспортной функции) – перенос основных питательных веществ от органов пищеварения к тканям организма.

- Экскреторная (разновидность транспортной функции) транспорт конечных продуктов обмена веществ (мочевины, мочевой кислоты и др.), избытка воды, органических и минеральных веществ к органам их выделения (почки, потовые железы, легкие, кишечник).

Основные функции крови

- Терморегуляторная – перенос тепла от более нагретых органов к менее нагретым.

- Защитная – осуществление неспецифического и cпецифического иммунитета; свертывание крови предохраняет от кровопотери при травмах.

- Регуляторная (гуморальная) – доставка гормонов, пептидов, ионов и других физиологически активных веществ от мест их синтеза к клеткам организма, что позволяет осуществлять регуляцию многих физиологических функций.

- Гомеостатическая – поддержание постоянства внутренней среды организма (кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и др.)

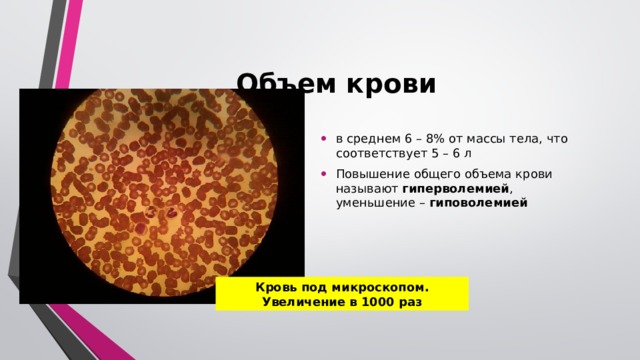

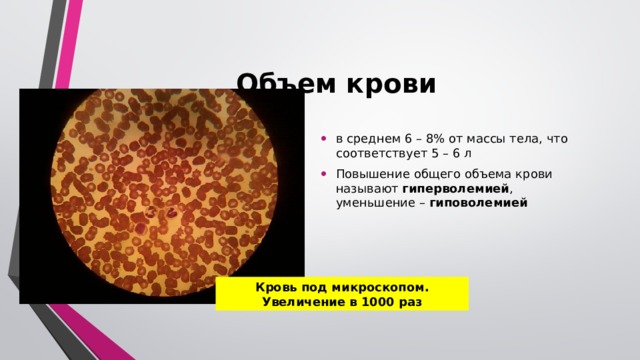

Объем крови

- в среднем 6 – 8% от массы тела, что соответствует 5 – 6 л

- Повышение общего объема крови называют гиперволемией , уменьшение – гиповолемией

Объем крови – общее количество крови в организме взрослого человека составляет в среднем 6 – 8% от массы тела, что соответствует 5 – 6 л. Повышение общего объема крови называют гиперволемией, уменьшение – гиповолемией.

Кровь под микроскопом. Увеличение в 1000 раз

Осмотическое давление крови

- сила, с которой растворитель переходит через полунепроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор; определяет распределение воды между тканями и клетками

- солевой раствор, имеющий осмотическое давление, одинаковое с кровью, называют изотоническим , или физиологическим

- Растворы с более высоким осмотическим давлением, чем давление крови, называются гипертоническими , а имеющие более низкое давление – гипотоническими

Осмотическое давление крови – сила, с которой растворитель переходит через полунепроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор.

Осмотическое давление крови вычисляют криоскопическим методом путем определения точки замерзания крови (депрессии), которая для нее равна 0,56 – 0,58 С. Осмотическое давление крови в среднем составляет 7,6 атм.

Осмотическое давление определяет распределение воды между тканями и клетками. Функции клеток организма могут осуществляться лишь при относительной стабильности осмотического давления. Если эритроциты поместить в солевой раствор, имеющий осмотическое давление, одинаковое с кровью, они не изменяют свой объем. Такой раствор называют изотоническим , или физиологическим . Это может быть 0,85% раствор хлористого натрия. В растворе, осмотическое давление которого выше осмотического давления крови, эритроциты сморщиваются, так как вода выходит из них в раствор. В растворе с более низким осмотическим давлением, чем давление крови, эритроциты набухают в результате перехода воды из раствора в клетку. Растворы с более высоким осмотическим давлением, чем давление крови, называются гипертоническими , а имеющие более низкое давление – гипотоническими .

Кровь состоит из жидкой части плазмы и взвешенных в ней форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. На долю форменных элементов приходится 40 – 45%, на долю плазмы – 55 – 60% от объема крови. Это соотношение получило название гематокритного соотношения, или гематокритного числа. Часто под гематокритным числом понимают только объем крови, приходящийся на долю форменных элементов.

В состав плазмы крови входят вода (90 – 92%) и сухой остаток (8 – 10%). Сухой остаток состоит из органических и неорганических веществ. К органическим веществам плазмы крови относятся белки, которые составляют 7 – 8%. Белки представлены альбуминами (4,5%), глобулинами (2 – 3,5%) и фибриногеном (0,2 – 0,4%).

К органическим веществам плазмы крови относятся также небелковые азотсодержащие соединения (аминокислоты, полипептиды, мочевина, мочевая кислота, креатинин, аммиак). Общее количество небелкового азота в плазме, так называемого остаточного азота, составляет 11 – 15 ммоль/л (30 – 40 мг%). Содержание остаточного азота в крови резко возрастает при нарушении функции почек.

В плазме крови содержатся также безазотистые органические вещества: глюкоза 4,4 – 6,6 ммоль/л (80 – 120 мг%), нейтральные жиры, липиды, ферменты, расщепляющие гликоген, жиры и белки, проферменты и ферменты, участвующие в процессах свертывания крови и фибринолиза. Неорганические вещества плазмы крови составляют 0,9 – 1%. К этим веществам относятся в основном катионы Nа+, Са2+, К+, Mg2+ и анионы Сl-, НРО42-, НСО3-. Содержание катионов является более жесткой величиной, чем содержание анионов. Ионы обеспечивают нормальную функцию всех клеток организма, в том числе клеток возбудимых тканей, обусловливают осмотическое давление, регулируют рН.

В плазме постоянно присутствуют все витамины, микроэлементы, промежуточные продукты метаболизма (молочная и пировиноградная кислоты).

Форменные элементы крови

Форменные элементы крови

К форменным элементам крови относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

- В норме в крови у мужчин содержится 4,0 – 5,0х10"/л, или 4 000 000 – 5 000 000 эритроцитов в 1 мкл, у женщин – 4,5х10"/л, или 4 500 000 в 1 мкл

- Эритроциты имеют преимущественно форму двояковогнутого диска диаметром 7,5 мкм, толщиной на периферии 2,5 мкм, в центре – 1,5 мкм. Эритроциты такой формы называются нормоцитами.

Эритроциты

В норме в крови у мужчин содержится 4,0 – 5,0х10"/л, или 4 000 000 – 5 000 000 эритроцитов в 1 мкл, у женщин – 4,5х10"/л, или 4 500 000 в 1 мкл. Повышение количества эритроцитов в крови называется эритроцитозом , уменьшение эритропенией , что часто сопутствует малокровию, или анемии. При анемии может быть снижено или число эритроцитов, или содержание в них гемоглобина, или и то и другое. Как эритроцитозы, так и эритропении бывают ложными в случаях сгущения или разжижения крови и истинными.

Эритроциты человека лишены ядра и состоят из стромы, заполненной гемоглобином, и белково-липидной оболочки. Эритроциты имеют преимущественно форму двояковогнутого диска диаметром 7,5 мкм, толщиной на периферии 2,5 мкм, в центре – 1,5 мкм. Эритроциты такой формы называются нормоцитами. Особая форма эритроцитов приводит к увеличению диффузионной поверхности, что способствует лучшему выполнению основной функции эритроцитов – дыхательной. Специфическая форма обеспечивает также прохождение эритроцитов через узкие капилляры. Лишение ядра не требует больших затрат кислорода на собственные нужды и позволяет более полноценно снабжать организм кислородом.

Эритроциты выполняют в организме следующие функции:

- 1) основной функцией является дыхательная – перенос кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким;

- 2) регуляция рН крови благодаря одной из мощнейших буферных систем крови – гемоглобиновой;

- 3) питательная – перенос на своей поверхности аминокислот от органов пищеварения к клеткам организма;

- 4) защитная – адсорбция на своей поверхности токсических веществ;

- 5) участие в процессе свертывания крови за счет содержания факторов свертывающей и противосвертывающей систем крови;

- 6) эритроциты являются носителями разнообразных ферментов (холинэстераза, угольная ангидраза, фосфатаза) и витаминов (В1, В2, В6, аскорбиновая кислота);

- 7) эритроциты несут в себе групповые признаки крови

Гемоглобин и его соединения

- особый белок, благодаря которому эритроциты выполняют дыхательную функцию и поддерживают рН крови.

У мужчин в крови содержится в среднем 130 – 1б0 г/л гемоглобина, у женщин – 120 – 150 г/л

- Hb + O2 = HbO2 – оксигемоглобин;

- Hb + CO2 = HbCO2 – карбгемоглобин;

- Hb + CO = HbCO – карбоксигемоглобин

Гемоглобин – особый белок, благодаря которому эритроциты выполняют дыхательную функцию и поддерживают рН крови. У мужчин в крови содержится в среднем 130 – 1б0 г/л гемоглобина, у женщин – 120 – 150 г/л.

Гемоглобин состоит из белка глобина и 4 молекул гема . Гем имеет в своем составе атом железа, способный присоединять или отдавать молекулу кислорода. При этом валентность железа, к которому присоединяется кислород, не изменяется, т.е. железо остается двухвалентным. Гемоглобин, присоединивший к себе кислород (О 2 ), превращается в оксигемоглобин . Это соединение непрочное. В виде оксигемоглобина переносится большая часть кислорода. Гемоглобин, отдавший кислород, называется восстановленным, или дезоксигемоглобином. Гемоглобин, соединенный с углекислым газом (СО 2 ), носит название карбгемоглобина . Это соединение также легко распадается. В виде карбгемоглобина переносится 20% углекислого газа.

В особых условиях гемоглобин может вступать в соединение и с другими газами. Соединение гемоглобина с угарным газом (СО) называется карбоксигемоглобином . Карбоксигемоглобин является прочным соединением. Гемоглобин блокирован в нем угарным газом и неспособен осуществлять перенос кислорода. Сродство гемоглобина к угарному газу выше его сродства к кислороду, поэтому даже небольшое количество угарного газа в воздухе является опасным для жизни.

Hb + O 2 = HbO 2 – оксигемоглобин;

Hb + CO 2 = HbCO 2 – карбгемоглобин;

Hb + CO = HbCO – карбоксигемоглобин.

В скелетных и сердечной мышцах находится мышечный гемоглобин, называемый миоглобином . Он играет важную роль в снабжении кислородом работающих мышц.

Эритропоэз

Образование эритроцитов, или эритропоэз , происходит в красном костном мозге. Эритроциты вместе с кроветворной тканью носят название “красного ростка крови”, или эритрона .

Для образования эритроцитов требуются железо и ряд витаминов.

Железо организм получает из гемоглобина разрушающихся эритроцитов и с пищей. Трехвалентное железо пищи с помощью вещества, находящегося в слизистой кишечника, превращается в двухвалентное железо. С помощью белка трансферрина железо, всосавшись, транспортируется плазмой в костный мозг, где оно включается в молекулу гемоглобина. Избыток железа депонируется в печени в виде соединения с белком – ферритина или с белком и липоидом – гемосидерина. При недостатке железа развивается железодефицитная анемия.

Для образования эритроцитов требуются витамин В12 (цианокобаламин) и фолиевая кислота. Витамин В12 поступает в организм с пищей и называется внешним фактором кроветворения . Для его всасывания необходимо вещество (гастромукопротеид) , которое вырабатывается железами слизистой оболочки пилорического отдела желудка и носит название внутреннего фактора кроветворения Касла . При недостатке витамина В12 развивается В12-дефицитная анемия. Это может быть или при недостаточном его поступлении с пищей (печень, мясо, яйца, дрожжи, отруби), или при отсутствии внутреннего фактора (резекция нижней трети желудка).

Считается, что витамин В12 способствует синтезу глобина, Витамин В12 и фолиевая кислота участвуют в синтезе ДНК в ядерных формах эритроцитов. Витамин В2 (рибофлавин) необходим для образования липидной стромы эритроцитов. Витамин В6 (пиридоксин) участвует в образовании гема. Витамин С стимулирует всасывание железа из кишечника, усиливает действие фолиевой кислоты. Витамин Е (a -токоферол) и витамин РР (пантотеновая кислота) укрепляют липидную оболочку эритроцитов, защищая их от гемолиза.

Для нормального эритропоэза необходимы микроэлементы. Медь помогает всасыванию железа в кишечнике и способствует включению железа в структуру гема. Никель и кобальт участвуют в синтезе гемоглобина и гемсодержащих молекул, утилизирующих железо. В организме 75% цинка находится в эритроцитах в составе фермента карбоангидразы. Недостаток цинка вызывает лейкопению. Селен, взаимодействуя с витамином Е, защищает мембрану эритроцита от повреждения свободными радикалами.

Об интенсивности эритропоэза судят по числу ретикулоцитов – предшественников эритроцитов. В норме их количество составляет 1 – 2%. Созревшие эритроциты циркулируют в крови в течение 100 – 120 дней.

Разрушение эритроцитов происходит в печени, селезенке, в костном мозге посредством клеток мононуклеарной фагоцитарной системы. Продукты распада эритроцитов также являются стимуляторами кроветворения