| НЕ ДРОГНЕМ В БОЮ Война на полотнах художников Сценарий Когда началась война, слова «Все для фронта! Все для Победы!» стали девизом жизни и работы многих людей. Художник тоже почувствовали себя призванными делать все возможное для приближения Победы – поддерживать бойцов на фронте и вдохновлять тружеников тыла. Краски, кисть, карандаш и холст стали грозным оружием в борьбе с фашизмом. 1. Филатов «Фронтовой художник Художники пишут войну... Сегодня мы с вами посмотрим на события Великой Отечественной войны глазами художников.

В годы битвы с фашизмом, художниками было создано немало произведений, в которых они выразили всю трагедию войны, и

прославили подвиг победившего народа. Основной тематикой живописи тех лет была, разумеется, военная. Художники принимают самое активное участие в борьбе с врагом. Часть из них ушли сражаться на фронт, другие – в партизанские отряды и народное ополчение. Они были участниками боев под Москвой, великой битвы за Сталинград, они форсировали Вислу и Эльбу и брали штурмом Берлин.

Между боями они успевали выпускать газеты и плакаты, где отражали суровые будни, ненависть к врагу, страдания советского народа, скорбь по погибшим.

Нелегко художнику солдату,

Краток на путях его привал.

Наш товарищ фронтовой когда-то

Нас в часы досуга рисовал.

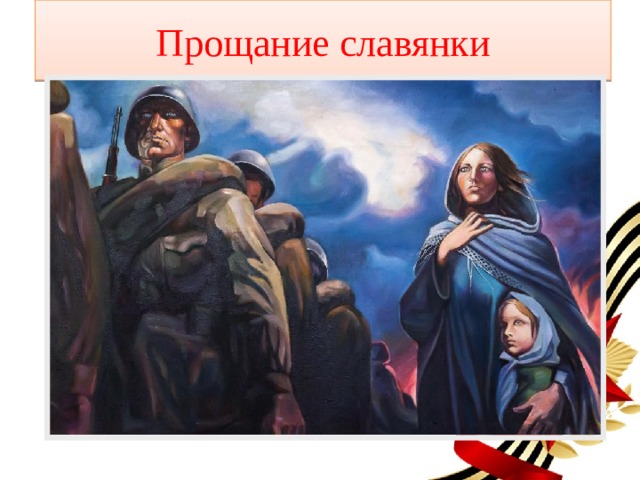

===================================== Когда мы говорим о войне, в первую очередь представляем себе картины сражений. Раним воскресным утром 22 июня в 4 часа 15 минут на город Брест упали тысячи фашистских снарядов и бомб. Героический подвиг совершили пограничники Брестской крепости. Именно, они первыми испытали на себе удар немецкой армии и сражались более месяца, не зная о судьбе фронта. 2. Перед вами полотно Петра Кривоногова «Защитники Брестской крепости», 1951 г. Картина, которая сейчас хранится в Центральном музее Вооруженных сил в Москве, является одним из ярчайших примеров батального жанра. Оборона Брестской крепости вошла в историю как одно из первых сражений Великой Отечественной войны, в ходе которого советские солдаты проявили невероятный героизм и стойкость. Художник наряду с писателями Константином Симоновым и Сергеев Смирновым стал одним из первых, кто осветил тему обороны Бреста в своем творчестве. Кривоногов провел много времени непосредственно посреди руин крепости, откуда привез множество зарисовок. На картине изображен самый напряженный момент боя у Тереспольских ворот, когда солдаты, несмотря на свою изнуренность после месяца непрерывных схваток, снова идут в контратаку. Картина очень динамична, мы буквально чувствуем эту энергию и решимость, с которой защитники крепости идут на смерть. Еще одна яркая деталь — красный флаг на одной из башен. Значит, крепость еще не сломлена. 3- 4. Великие минуты подвига защитников Брестской крепости изображены на картинах заслуженного художника РФ Николая Бута - «Во имя жизни» и «Последняя атака». Яростно бьёт пулемётчик, рушатся стены, кажется, камень не может устоять, но сила духа бессмертна. Многие конкретные эпизоды войны нашли свое правдивое воплощение в работах художников. В них запечатлены тяжёлые оборонительные бои, мужество бойцов и командиров, страдания мирного населения. Каждый второй из ушедших на фронт художников не вернулся домой. 5. 1941 год самый тяжёлый год войны. Наша армия несла тяжелые поражения, больше отступала. Солдаты шли хмурые, усталые, вынужденные покидать родные города и села. Никто не думал, что война будет долгой и затяжной. В первые же часы войны тысячи и тысячи добровольцев уходили на фронт, потому что каждый считал своим долгом защитить свое отечество от врага. На картине Константина Васильева « Прощание славянки» мы видим именно таких солдат. 6. В картине П.Кривоногова «Поединок» отражена ситуация первых дней и месяцев войны. На переднем плане – фигура застывшего в последнем броске солдата. В руке у него – связка гранат. Совсем рядом – вражеский танк, уже охваченный огнем, но еще движущийся. Требуется остановить его любой ценой, в том числе и ценой собственной жизни. Этот поединок может показаться безнадежным. Но именно эти акты отчаяния и самоубийства замедлили продвижение вражеских войск в глубь территории страны.

7. Художник Александр Александрович Дейнека в 1942 году вернулся с фронта. И на одном дыхании, движимый ненавистью к врагу, пришедшему завоевать его любимый город, написал картину "Оборона Севастополя".

Толчком к созданию этого монументального полотна стала фотография из одной фашистской газеты, на которой был запечатлен разрушенный Севастополь. Дейнека очень любил этот город. А он был захвачен немцами и страшные бои непрерывно длились на протяжении 250 дней и ночей. В этом же году картина была написана. Она считается художественным шедевром по замыслу и исполнению. (Размер 200 на 400 )

Сражение идет на набережной города, все небо закрыто дымом от полыхающего огня, вдали руины домов. Матросы, бегущие снизу вверх на помощь остальным, сразу же вступают в схватку, преграждая путь к берегу моря. На переднем плане картины воин, бросающий гранаты. Он ранен, но во всей его позе чувствуется решимость уничтожить ненавистного врага, ползущего на его родную землю.

Взвод на взвод – столкнулись и схватились.

В ход пошли кинжалы и штыки.

Немцы, словно черти, крепко бились,

Крепче немцев бились моряки.

Интересно то, что для центральной фигуры художник попросил позировать знакомую девушку-спортсменку подходящего телосложения, так как в условиях войны он не смог найти мужскую натуру.

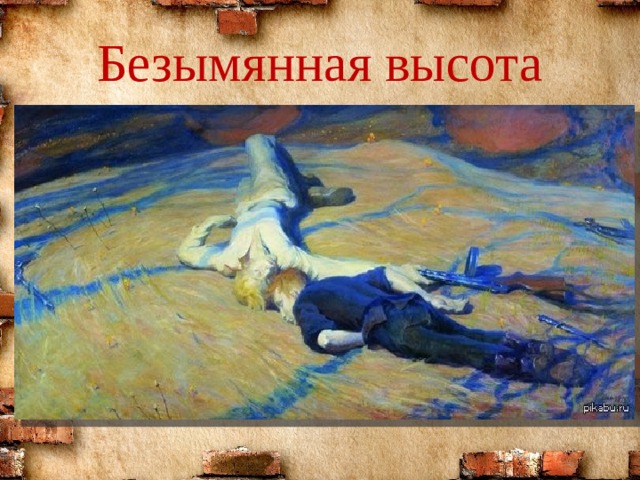

8. Картина Бориса Неменского «Безымянная высота» (1960) написана по личным военным воспоминаниям. «Я шел пешком, с полной выкладкой солдата-художника. Шел долго, устал. И сел на торчащий из-под снега то ли камень, то ли пенек пожевать сухарь. Неожиданно заметил, что поземка прямо подо мной колышет траву. Но трава зимой не мягкая, колыхаться от легкого ветра не может. Всмотрелся, встал. Оказалось, что я сижу на мертвом немецком солдате — почти полностью занесенном. Колыхались рыжеватые волосы…». Рядом с солдатом он увидел двух мертвых мальчиков: один из них был русский, другой немец. Воспоминание долго не давало покоя художнику, но только в 1960 году Неменский создает первый вариант картины «Безымянная высота». Впоследствии художник постоянно возвращался к этому сюжету: существуют пять вариантов картины, последний из которых получил название «Это мы, Господи!». 9-10. В конце 1941 года враг рвался к Москве. С захватом Москвы Гитлер надеялся завершить войну. О битве за Москву писали стихи, повести, мемуары и, конечно, картины. Данилевский «За Москву». На картине В.Памфилова "Подвиг панфиловцев" изображен бессмертный подвиг 28 героев "панфиловской" дивизии, которые погибли, но не пропустили фашистов к Москве. Политрук дивизии Василий Клочков сказал знаменитые слова "Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!". 11. Война продолжалась. Крупные сражения шли под Сталинградом осенью 1942 и зимой 1943 года. Открытые степному ветру,

Дома разбитые стоят.

На шестьдесят два километра

В длину раскинут Сталинград.

Как будто он по Волге синей

В цепь развернулся, принял бой,

Встал фронтом поперек России –

И всю ее прикрыл собой!

Б. Махов. “Сталинградцы” . (1972 г.).

Победу в войне приближали не только крупные сражения и боевая техника, но и отдельные люди, которые совершали подвиги. 12. Ирина Балдина "Героиня Сталинградской битвы Наташа Качуевская", 1984 , (Ирина - одноклассница Наташи) Наташа Качуевская, 20-летняя красивая девушка - студентка актерского факультета ГИТИС, коренная москвичка , добровольно пошла на фронт медсестрой. Если и было в то время самое страшное место на земле – то это был точно Сталинградский фронт, куда она и попала…

Вынесла с поля боя 79 солдат. В одном из боев в ноябре 1942 года , попав в окружение с 45 бойцами, она не только оказывала раненым медицинскую помощь, но и стреляла в фашистов. Когда враги приблизились, подпустила их близко к себе и взорвала гранату. Вместе с ней погибло 10 врагов.

На носилках, около сарая,

На краю отбитого села,

Санитарка шепчет, умирая:

- Я еще, ребята, не жила...

13. А. Памфилов Подвиг Александра Матросова.

Герои Великой Отечественной войны! Сколько их было в те годы! Имя Александра Матросова стало символом смелости и героизма. В 1942 году ему было всего 18 лет. Сначала он несколько месяцев учился в пехотном училище, затем воевал на Калининском фронте. Там Александр Матросов и совершил 27 февраля 1943 года свой бессмертный подвиг. Три фашистских дзота преграждали путь советским солдатам, не давая им возможности атаковать опорный пункт немцев. Вскоре первый и второй дзот были взорваны. Но третий так и не могли уничтожить. Тогда Александр подполз к нему и закрыл своей грудью, чтобы дать возможность товарищам прорваться вперёд. За героический подвиг Александру Матросову в 1943 году было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Более 400 солдат повторили этот подвиг в годы войны!

14. Ещё совсем недавно у нас в стране было трудно найти человека, который бы не слышал о подвиге Зои Космодемьянской. Ее героический образ вдохновил многих мастеров искусства. Слова, сказанные Зоей перед смертью: "Это счастье умереть за свой народ”,- облетели всю страну. 28 января 1942 года в "Правде” был опубликован очерк о подвиге и героической смерти партизанки в деревне Петрищево Московской области, а 9 апреля художники Кукрыниксы (Купреянов, Крылов, Соколов) выехали к месту гибели Зои. В деревне Петрищево помнили о юной партизанке. Нашлись и очевидцы, которые рассказали трагическую историю о том, как издевались фашистские солдаты над Зоей, как били и пытали её, а потом босую водили по морозу. Художники представили себе, как, с трудом передвигая обмороженными ногами, шла Зоя к месту казни, как, гордо сжав кулаки, стояла она перед фашистами, бросая им в лицо слова, полные гнева и презрения: "Всех нас не перевешаете! Победа будет за нами!”. Тут же по живым впечатлениям художники начали писать. Они работали быстро, с огромным душевным напряжением. Эскиз за эскизом, вариант за вариантом. В окончательном варианте они показали Зою в последние минуты перед смертью. Эти моменты особенно ярко раскрыли величие души юной партизанки, героичность её натуры. А так же непокорность и несгибаемость русского человека.

15. Художник Анатолий Шорохов несколько десятков лет работал в газете «Слава Севастополя». Картина « За Родину!»

Комбату приказали в этот день

Взять высоту и к сопкам пристреляться.

Он может умереть на высоте,

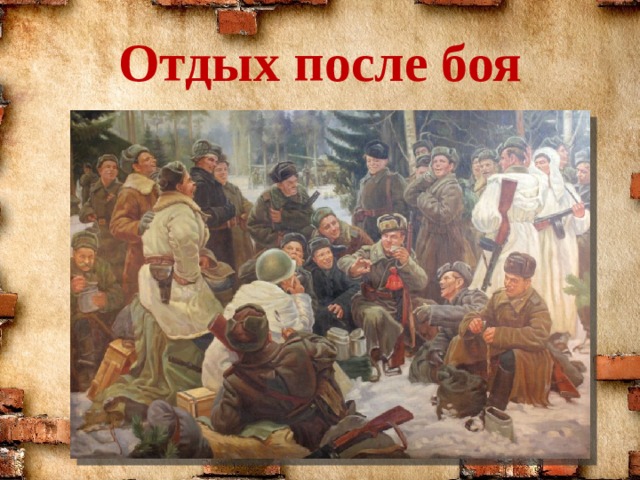

Но раньше должен на нее подняться. Львов «Высота» Падает сражённый пулей знаменосец, а сзади это видит другой солдат, годящийся по возрасту ему в отцы и всем своим видом (фигурой, мимикой, жестикуляцией) показывает, что это неправильно, что не должны гибнуть молодые ребята. Но законы войны неумолимы - первыми гибнут самые молодые и самые смелые. А идущие за ними должны подхватить их знамя и продолжать атаку. 16. Картина художника Ю. М. Непринцева "Отдых после боя" (1951).

Я думаю, что эта картина многим из вас хорошо знакома. Художник опирался на поэму А. Твардовского "Василий Тёркин". Картина заражает зрителя бодростью. Смотришь на лица. Сколько разных людей, у каждого свой характер, каждый смеётся по-своему, но все выражают одно чувство: одобрение меткому, удалому словцу своего товарища.

Вот сейчас, на коротком привале, они смеются, а через несколько минут , быть может, снова пойдут в жестокий бой.

17. Марат Самсонов “Сестрица” (1953г.) Девушки из медсанбатов. Какими словами можно выразить их каждодневный подвиг в грозные дни войны? Нежные и мужественные, хрупкие и бесстрашные, под огнём врага они творили чудеса, спасая раненых бойцов. И продвигаясь еле-еле,

лишаясь истощенных сил,

Сестра на порванной шинели

Бойцов вытаскивала в тыл.

Слипались треснувшие губы,

Синели полукружья глаз,

Но, задыхаясь, стиснув зубы,

Она ползла... в тридцатый раз! М.Абрамов «Мужество» Этой теме посвящены картины многих художников.

Марат Самсонов показал фрагмент тяжелой жизни медсестры. На своем полотне он изобразил медсестру, которая вытаскивает с поля боя раненого солдата. Хрупкая девушка тянет на себе взрослого мужчину, его оружие.

Марат Самсонов знает о войне изнутри, ему не надо было ничего додумывать . Как только начала война, он пошел в армию добровольцем. Обучался в военном училище в Калинине, был лейтенантом. В 1945-ом участвовал в параде Победы. Сегодня картина «Сестрица» выставляется в Центральном музее Вооруженных сил.

18. Неменский Б.М. Машенька. Ночь. Стихли раненые. Миг отдыха. В мерцающем свете коптилки — девушка в белом халате. Медсестра. Она задумалась. Ее подругу сморил тревожный сон. Рядом ухают орудия. Фронт…

У картины есть второе название - Сестры наши. Мы себе представляем, какой это был не только физический, но и нравственно тяжкий труд, когда эти девочки, оказывались в жесточайших условиях военных будней. Картина находится в Третьяковской галерее в Москве.

19. В своем стремлении к молниеносной победе враг не щадил никого: ни стариков, ни детей, ни женщин. Об этом тяжёлом для нашей страны времени говорит картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел», 1942 г.

Над мирными полями пронеслось зловещее дыхание войны. Припав к родной земле, лежит убитый фашистским лётчиком мальчик-пастушок. Сначала может показаться, что мальчик прилег отдохнуть, а животные пасутся или спят невдалеке. Только когда мы видим еле заметный улетающий истребитель, становится ясно: случилась беда.

На фоне мирной родной природы особенно чудовищным и жестоким выглядит совершенное фашистами преступление.

Народный художник СССР Аркадий Пластов сын потомственных иконописцев в юности был тесно связан с православным искусством, долгое время помогал отцу расписывать храмы.

Картина повлияла не только на развитие советской живописи, но и, возможно, на ход мировой истории. В 1943 году по распоряжению Сталина полотно привезли на Тегеранскую конференцию и повесили напротив тех мест, где во время переговоров сидели Черчилль и Рузвельт. Результатом встречи стало открытие «второго фронта». И существует предположение: на решение британского и американского лидеров повлияли не только социально-политические факторы, но и картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел». Эту картину невозможно забыть. Она звучала, как набат, призывая к борьбе, к уничтожению врага.

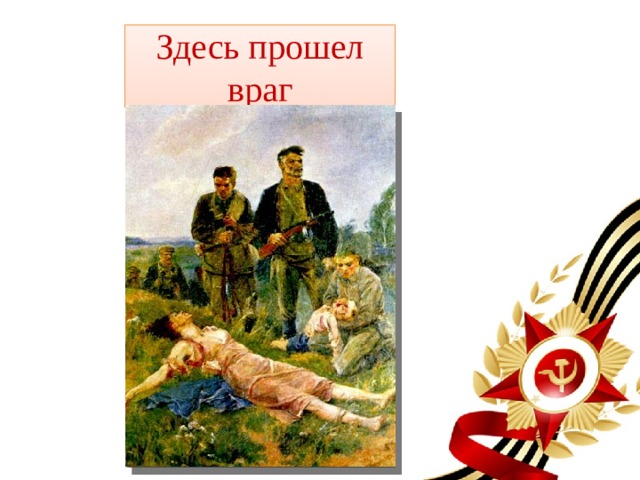

20. В блокадном Ленинграде 1942 года была написана картина "Здесь прошел враг!”. Написал её художник В. А. Серов. На картине изображен эпизод, характерный для той суровой поры. Фашисты только что совершили своё очередное преступление: вновь пролилась кровь и на земле распласталась ещё одна невинная жертва – растерзанная молодая женщина и рядом – умирающий, но непонимающий произошедшей трагедии ребёнок. Это полотно настолько вызывало справедливое чувство гнева, острое желание бить врага, что с него было выполнено внушительное по своим размерам панно. Оно было помещено у Казанского собора на Невском проспекте. Высоко поднятое над крышами домов, оно издалека просматривалось бойцами, направлявшимися на передовую. Панно не сохранилось, но этот образ врезался в память ленинградцев.

21. Вся творческая жизнь художника Николая Бута пронизана одной темой, к которой он постоянно возвращался. Эта тема керченских катакомб – военного Аджимушкая. Для справки : Аджимушкай — посёлок в 5 километрах от Керчи, возле него находятся Большие и Малые каменоломни. После неудачных боев 10 000 военнослужащих укрылись в Великих катакомбах, и 3000 в Малых. В каменоломнях сражались и гибли воины. Немцы проявили чудовищную жестокость при подавлении сопротивления: использовались взрывчатку для обрушения тоннелей, отравили два ближайших колодца, засыпав один телами пленных красноармейцев, а другой - металлоломом, применяли отравляющие газы . Из примерно 13 000 человек (среди них были и гражданские, в том числе дети), которые спустились в катакомбы, после 170-дневной осады в живых остались только 48. Но спуститься в Аджимушкайские катакомбы Б уту удалось только в 1960 г., когда он, уже как военный художник, впервые приехал в Керчь.

Художник начал работу, как ему думалось, над одной картиной. Но вместо одной работы рождается целый ряд полотен под общим названием «Аджимушкайская трагедия». Вскоре автор меняет название на более емкое и значимое - «Аджимушкай. 1942 год».

Своеобразие полотен Н. Я. Бута заключается, прежде всего, в том, что в них практически никогда не изображается момент схватки, а образ врага на холсте отсутствует вообще. Николай Бут делал акцент на психологическом состоянии аджимушкайцев. Это и размышления автора о подвиге, патриотических чувствах советских людей, оторванных от мирных дел, одетых в военную форму мужчин, женщин и даже детей, людей разных возрастов и разных судеб, сложившихся в Аджимушкае в одну судьбу. Большое значение в разгроме фашисткой Германии имеет партизанское движение. Партизаны действовали на оккупированной врагом территории, где зверства фашистов вызывали гнев народа.

22. На картине художника Сергея Герасимова "Мать партизана" ( 1950) отражена эта героическая тема. Герасимов работал над картиной на протяжении семи лет, начав в переломный для страны 1943 год. До войны многие его работы были посвящены жизни людей колхозной деревни. Художник любил простоту, искренность и живость ума этих людей, уважал их за силу духа. Центральным образом картины становится именно такая, самая обычная женщина, мать партизана. Она, гордо подняв голову, стоит напротив фашиста, и поза ее выражает уверенность, непоколебимость и вместе с тем гнев. Образ матери — собирательный. Сам Герасимов говорнил: «Я хотел показать в ее образе всех матерей, которые отправили на войну своих сыновей». Светлая свободная рубаха контрастирует с загорелой, загрубевшей от работы морщинистой кожей, и в ее облике читается материнская горечь не только за сына, но и за всех людей, пострадавших от войны. Позади женщины — пожар, разбомбленная хата, раненные и даже убитые жители деревни. Художник не прорисовывает детально фон картины: он нужен для создания атмосферы всеобщего разорения и бедствия, которые своей сильной спиной как бы закрывает мать партизана.

23. Александр Лактионов, «Письмо с фронта» 1947 г. В 1944 году художник Александр Лактионов вместе с семьей переехал из города Самарканда, где жил в эвакуации, в Загорск, современный Сергиев Посад. Там ему удалось найти необычное временное жилье. Бойницу для пушки в монастырской стене когда-то перестроили в келью — туда-то и заселился художник с семьей. Сюжет картины «Письмо с фронта» был буквально «подарен» Лактионову самим монастырем. Неподалеку от обители художник случайно встретил раненого солдата. Тот искал адрес, по которому нужно было доставить фронтовое письмо. Лактионов решил сам проводить его, таким образом он стал свидетелем события, которое легло в основу картины. Картина была написана спустя четыре года. Художник стремился передать подлинные, искренние эмоции от весточки с фронта. Именно поэтому позировать для картины он попросил близких людей: дочь, сына, тетушку, Виктора Нифонтова, художника и друга, с которого был написан солдат.

Картина снискала огромную славу: ее печатали на марках, открытках, в журналах и учебниках. Уже через два года после написания картина была удостоена Сталинской премии I степени — по сути, высшей награды, которую мог получить художник того времени.

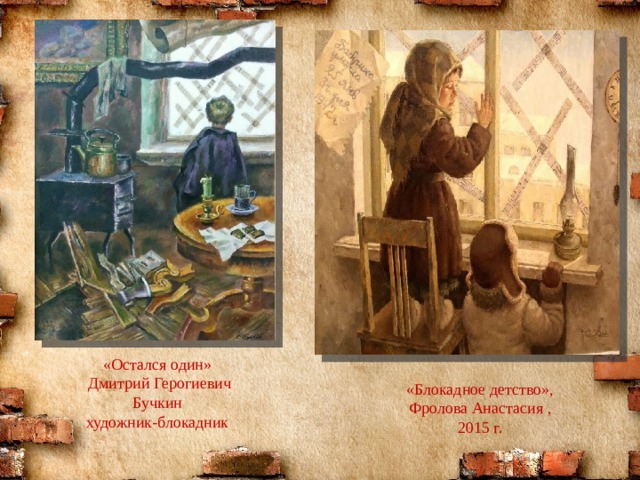

24. Нельзя обойти молчанием тему блокадного Ленинграда. И не проходят даром эти дни, неистребим свинцовый их осадок: сама печаль, сама война глядит познавшими глазами ленинградок. Художник-фронтовик Юрий Непринцев во время блокады пробыл в Ленинграде три дня. Потом он говорил, что увидел и пережил так много, что впечатления эти останутся с ним на всю жизнь. В Санкт-Петербургском Доме художников перед входом в выставочные залы висит большая мраморная доска. На ней высечены имена более 150 художников, погибших в Великую Отечественную войну. В осажденном Ленинграде или на фронте.

25. 1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война, но пришел этот долгожданный день - День победы. На картине Петра Кривоногова «Победа» изображен этот светлый и радостный день. Художник с первых дней войны был на фронте и дошёл до Берлина.

Прошла война, ушла за поворот,

В чехлах стоят гвардейские знамёна.

А жизнь и время движутся вперёд,

Остались наших 20 миллионов.

Остались в поле брани навсегда,

Легли живой дорогою Победы.

За нас легли, за то, чтоб никогда

Нам этой боли в жизни не изведать.

26. Одним из самых примечательных полотен Константина Юона является панорамная картина «Парад на Красной Площади 7 ноября 41-го года», созданная в те дни, когда немецкие войска подходили к Москве. Проведение парада воодушевило москвичей. А он, известный художник, решил написать картину, посвященную параду, чтобы зафиксировать в памяти поколений этот момент. Работа длилась целый год, причем, сложней всего художнику давался образ Москвы, которая по его замыслу, должна была стать не столько фоном, сколько действующим лицом, наряду с ровными шеренгами солдат, шагающими по брусчатке. Есть два варианта картины – 1942 и 1949 г.

Сюжет картины прост – на Красной площади выстроились в шеренги солдаты, которые гордо чеканя шаг, пройдут почетный круг по площади и отправятся на фронт, защищать подступы к Москве. Но в этой простоте скрывается величие и торжественность момента – видно, что этот парад не пафосное мероприятие, а демонстрация несломленного духа. Неуютная, холодная, неприветливая Москва уже не кажется беззащитной и растерянной, как в первые дни войны. Она собралась, мобилизовала все свои силы, гордо выпрямилась и замерла, готовясь отразить врага.

Хорошо видные Храм Василия Блаженного и Спасская башня напоминают, что никто и никогда не смог покорить Москву. На заднем фоне можно рассмотреть линию фабрик и заводов из труб которых валит дым – художник ненавязчиво показывает подвиг тех людей, которые остались в тылу и не жалели сил для приближения светлого дня Победы. 27. Сюжетный центр картины Михаила Хмелько «Триумф победившей Родины» (1949 г.) составляет знаменитый Парад Победы 24 июня 1945 года, в котором приняло участие около 35 тысяч человек. Кульминацией стало низвержение вражеских знамен к ногам военачальников, полководцев-победителей. Одним из важных военных трофеев стало древко штандарта 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер».

28. Художник на войне

Художник на войне запомнит краски,

И выложит их позже на мольберт:

Тревожный миг атаки без огласки,

И кем-то не отправленный конверт,

Щетину на щеках и злую стужу,

И кипятка спасительный глоток

Опишет, если Богу будет нужен

Его конкретно праведный итог.

|