Вопрос № 103. «Стихи о Прекрасной Даме» А. А. Блока

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —

Все в облике одном предчувствую Тебя.

А. Блок

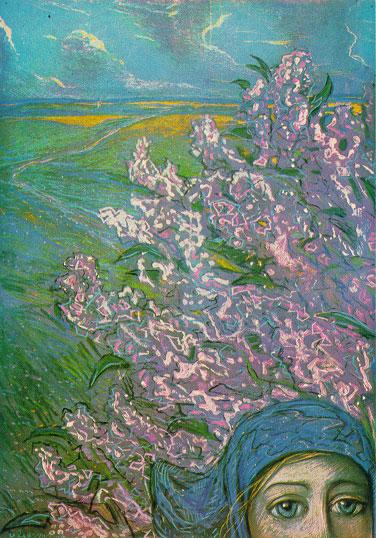

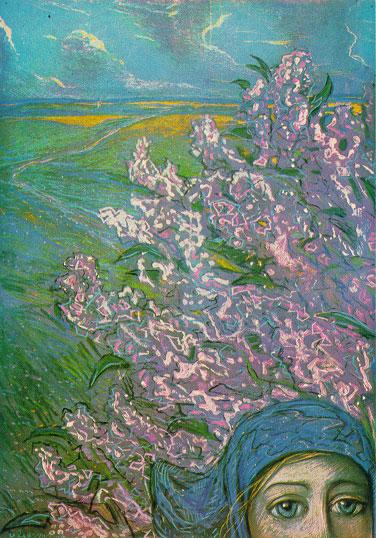

Блок начинал как традиционный романтик: типичные антитезы (ночь — день, ненастье — счастье, поэт — толпа), отчуждение от толпы в силу своего превосходства, разочарованность жизни, неверие в счастье... И вдруг во мраке безверия, скепсиса, слепоты возникают, как огненные знаки, иные слова: «ясная», «лучезарная», «озаренная», «золотая». Световые и цветовые эпитеты разорвали темноту, потому что в его жизнь вошла Она. Подобными цветами иконописцы обычно изображают окруженную сиянием Богоматерь.

Какая связь между той, которая вызвала к жизни эти стихи, Л. Менделеевой, и Богоматерью? Вроде бы никакой: земная и небесная. Но связь есть: Она иная, для Блока — мистическая. «Настал вечер, и я нашел себя. Нашел великую, бьющую волнами любовь, сердце, как факел, все дрожащее и бьющееся. Нашел твою песню в воздухе... Жадно и сильно вспоминаю: ночь сырая и звездная. Ты, Ангел Светлый, Ангел Величавый, Ты — Богиня моих земных желаний...» (из письма к жене).

Любовь А. Блока к Л. Д. Менделеевой, дочери великого русского ученого, ставшей впоследствии женой поэта, выразилась в романтическом преклонении перед ней. В «Стихах о Прекрасной Даме» (1904 г.) любовь выступает как чувство, соединяющее мир реальный и мир идеальный. Это своеобразный любовно-лирический дневник. Центральной темой ранней лирики Блока становится тема Мировой Души, Вечной Женственности.

В «Стихах о Прекрасной Даме» воспета реальная девушка — «молодая, с золотой косою, с ясной, открытой душою». Но для Блока характерно перерастание живого образа возлюбленной в символ Прекрасной Дамы как отвлеченное воплощение идеи женственности. «Стихи о Прекрасной Даме» принципиально многоплановы. В той мере, в какой они говорят о реальных чувствах и передают историю «земной» любви — это произведения интимной лирики. Но «земные» переживания и эпизоды личной биографии в лирическом цикле Блока важны не сами по себе — они используются поэтом как материал для вдохновенного преобразования.

«Стихи о Прекрасной Даме» – центральный цикл первого тома блоковской лирической трилогии. Именно эти стихи до конца жизни оставались для Блока самыми любимыми. В начале творческого пути Блок находится под влиянием философии известного русского мистика, идеалиста Владимира Соловьева. В учении философа о Душе мира, или Вечной Женственности, Блока привлекала мысль о том, что именно через любовь возможно устранение эгоизма, единение человека и мира. Смысл любви, по Соловьеву, состоит в обретении личностью идеальной цельности, которая приблизит человека к высшему благу — «абсолютной солидарности», т.е. слиянию земного и небесного. Подобная «высокая» любовь к миру открывается человеку через любовь к земной женщине, в которой нужно суметь прозреть ее небесную природу.

Центральные герои цикла – Он и Она. Лирический герой многолик: он – и рыцарь, стоящий у ворот своей возлюбленной, и «безрадостный и темный» инок, и раб своей царицы, и послушный отрок. Лирический герой показан в пространстве Храма, при свете лампад, в мерцании свечей, что делает его образ предельно зыбким, колеблющимся, расплывчатым. Сюжет «Стихов о Прекрасной Даме» — это сюжет ожидания Встречи с возлюбленной. Эта Встреча преобразит мир и героя, соединит землю с небом. Драматизм ситуации ожидания — в противопоставлении земного и небесного, в заведомом неравенстве лирического героя и Прекрасной Дамы. В их отношениях возрождается атмосфера средневекового рыцарства: предмет любви лирического героя вознесен на недосягаемую высоту, поведение героя определяется ритуалом самозабвенного служения. «Он» — влюбленный рыцарь, смиренный инок, готовый к самоотречению схимник. «Она» — безмолвная, невидимая и неслышимая; бесплотное средоточие веры, надежды и любви лирического героя.

Лир. герой одинок. Тема одиночества, разобщенности с людьми и миром присутствуют постоянно:

Затянут в бездну гибели сердечной,

Я - равнодушный серый нелюдим...

Толпа кричит – я хладен бесконечно,

Толпа зовет – я нем и недвижим.

Мир для него двуедин: один – скорбный, земной, несовершенный – противостоит другому – «иному», «нездешнему». Изначально отвергая постылую обыденность, герой устремляется в иную, высшую реальность. Культ красоты и созерцательности уводит его в мир романтической мечты, в сны «невозможные», туда, где ожидает его встреча с Ней – Прекрасной Дамой, воплощением Вечной Женственности, Идеалом красоты, добра и любви.

Образ Прекрасной Дамы бесплотен. Мы не видим ее облика, но можем «услышать» ее: шуршание ее одежд, неясные звуки ее шагов, таинственные голоса, сопутствующие ее появлению.

Прекрасная Дама – воплощение высшего начала. Тема любви к ней получает значение священной. Обращаясь к ней, поэт пишет «Тебя», «Ты» с большой буквы, что было принято в обращениях к Божьей Матери:

О, Святая, как ласковы свечи,

Как отрадны твои черты!

Мне не слышны ни вздохи, ни речи,

Но я верю: Милая – Ты.

История любви героя к «Ясной», «Непостижимой» – это история вечного человеческого стремления к гармонии, это вера в способность Идеала «пересоздать» жизнь.

Вхожу я в темные храмы,

Совершаю бедный обряд.

Там жду я Прекрасной Дамы

В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны

Дрожу от скрипа дверей.

А в лицо мне глядит, озаренный,

Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам

Величавой Вечной Жены!

Высоко бегут по карнизам

Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,

Как отрадны Твои черты!

Мне не слышны ни вздохи, ни речи,

Но я верю: Милая - Ты

АНАЛИЗ:

Как лир. герой воспринимает мир? Что переживает? (Он служитель, совершает обряд служения.)

Кому служит он? (Прекрасной Даме, Величавой жене. Музыка и свет являются шлейфом Прекрасной Дамы.)

Какие приметы символизма в этом стихотворении? (Певучесть, музыкальность, образы-символы.)

Каков главный мотив? (Ожидание чуда — появления Прекрасной Дамы. Передано состояние души, ждущей откровения, преображения.)

Какой главный образ? (Символический образ Прекрасной Дамы, Богоматери и воплощенной гармонии мира — образ Вечной жены, Вечной женственности.)

В стихотворении «Вхожу я в темные храмы...» слышится благоговейная, торжественно-молитвенная интонация, ожидание чуда — появления Прекрасной Дамы «в мерцанье красных лампад». Обращает на себя внимание несвойственную русскому языку форма — «жду я Прекрасной Дамы», а не Прекрасную Даму. В употреблении такой формы есть свой глубокий смысл. Вариант винит.п. сообщал бы строке предметное значение, снижал бы ее до бытового уровня. А здесь — молитвенно-возвышенное состояние души, ждущей откровения, как бы преображения с ее появлением. Ожидание так напряженно, что

В тени у высокой колонны

Дрожу от скрипа дверей.

И дальше в стихотворении «образ — лишь сон о Ней», Ее он называет «Величавой Вечной Женой», «Святой», благоговейно восхищается: «Как отрадны Твои черты!» Это и символический образ Прекрасной Дамы, и Богоматерь («образ», «ризы»), это и воплощенная гармония мира, и все, что человек носит в душе, — «улыбки, сказки и сны». Душа лирического героя вся в этом ожидании, вере: «Но я верю: Милая — Ты».

Можно вернуться к начальной строке: «Вхожу я в темные храмы». Почему «в храмы»? Значит, это происходит многократно. «Совершаю бедный обряд» — вероятно, ставлю свечу. С совершением обряда появляется молитвенно-торжественное настроение и в воображении все более отчетливо рисуется образ Вечной Жены, Вечной Женственности как животворящего начала.

Таинственная, волшебная, загадочная атмосфера стихотворения создается с помощью контрастной цветовой гаммы («темные» – «красные»). Эту атмосферу подчеркивает и психолог. состояние лир. героя, переданное выразит. глаголами жду, дрожу. Герой почти неподвижен, но это неподвижность напряженного ожидания, ожидания Прекрасной Дамы. Героиня стихотворения лишена внешних черт, ее облик возникает лишь в воображении героя, («Только образ, лишь сон о ней», «Мне не слышны ни вздохи, ни речи»). Но сама обстановка храма, глубокие цвета, величественные имена, которыми наделяет поэт возлюбленную, яркие, благозвучные эпитеты и эмоциональное состояние героя – все это создает образ возвышенный, божественный, неземной. Героиня прекрасна в своей невоплощенности, поэтому столь значимы в стихотворении мотивы, создающие ощущение непроясненности, невидимости, – мотивы тени и сна.

Существенная особенность цикла «Стихи о Прекрасной Даме» - они ведут нас не в мир мистической утопии символистов, а в мир уединенный, райский сад первой любви, где живут только двое: лирический герой и объект его высокой любви… Лирические персонажи» обретают яркость, определенность, выразительность чувств и эмоций. Читатель ощущает все чувства и переживания героев:

Я долго ждал – ты вышла поздно,

Но в ожидание ожил дух,

Ложился сумрак, но бесслёзно

Я напрягал и взор и слух

Когда же первый вспыхнул пламень

И слово к небу понеслось,-

Разбился лед, последний камень

Упал – и сердце занялось.

Ты в белой вьюге, в снежном стопе

Опять волшебницей всплыла,

И в вечном свете, в вечном звоне

Церквей смешались купола.

Эпизод встречи изображен так, что может быть истолкован как некий фантастический или мифологический случай. Но сами эмоции напряженного ожидания и бурной, головокружительной радости встречи, и возникший образ лирического «я», наделены «реальностью», то есть «остаются земными». Это кардинально отделяет поэзию Блока от поэзии Вл. Соловьева.

Образный строй ранних стихов Блока насыщен символикой. Особенно значительную роль играют развернутые метафоры. Они передают не столько реальные черты изображаемого, сколько чувства, настроения поэта: река «напевает», вьюга «шепчет», любовь «цветет». Зачастую метафора перерастает в символ. Образ выходит за пределы собственного первоначального значения. Так, образы ветра, вьюги, метели воплощают в себе мотивы бездомности, душевной неуспокоенности.

Такие образы и понятия, как «заря», «сон», «знак», «сумрак», «тьма», «свет», «берег», «круг», приобретают двойной смысл. Второй смысл — символический — закрепляется за ними, становится основным. Зори — светлое будущее. Звезда — надежда. Постоянные символические значения, закрепляются в стихах Блока и за цветами: синий — цвет романтической мечты, красный — цвет тревоги.

Поэт широко использует прилагательные с семантикой неопределенности и глаголы с семантикой безличности или пассивного созерцания: «неведомые тени», «нездешние видения», «непостижимая тайна»; «вечер придвинется», «все узнается», «жду», «слежу», «гадаю», «направляю взор» и т.п. Литературоведы часто называют первый том лирики Блока «стихотворным молитвенником»: в нем нет событийной динамики, герой застывает в коленопреклоненной позе, он «молча ждет», «тоскуя и любя»; ритуальность происходящего поддержана образными знаками религиозного служения — упоминаниями лампад, свечей, церковной ограды, — а также господством белого, алого и золотого цветов в живописной палитре.

«Стихи о Прекрасной Даме» отличаются благородством, нравственной чистотой, искренностью и свежестью чувств молодого поэта. Блок утверждал духовную ценность истинной любви. В этом он следовал традициям русской классической литературы XIX века с ее нравственными поисками.

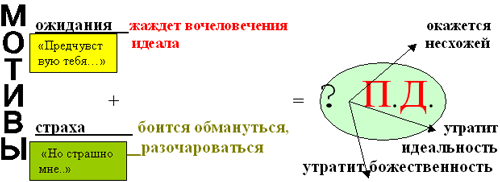

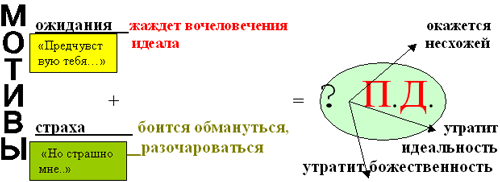

Основной раздел «Стихов о Прекрасной Даме» был в первом издании (в форме лирического сборника) назван «Неподвижность». Однако внешняя малоподвижность лирического героя компенсируется драматической сменой его настроений: светлые надежды сменяются сомнениями, ожидание любви осложняется боязнью ее крушения, нарастают настроения несовместимости земного и небесного. В хрестоматийном стихотворении «Предчувствую Тебя...» наряду с нетерпеливым ожиданием звучит важный мотив боязни Встречи.

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо -

Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне - и ясен нестерпимо,

И молча жду, - тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,

Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,

Сменив в конце привычные черты.

О, как паду - и горестно, и низко,

Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.

Но страшно мне: изменишь облик Ты.

В миг воплощения Прекрасная Дама может превратиться в греховное создание, а ее нисхождение в мир — оказаться падением:

...Весь горизонт в огне, и близко появленье.

Но страшно мне: изменишь облик Ты.

И дерзкое возбудишь подозренье,

Сменив в конце привычные черты.

Мотив ожидания, становящегося все более напряженным по мере приближения встречи («Предчувствую тебя...»), соединяется с мотивом страха («Но страшно мне...»), что придает лирическому сюжету особый драматизм, который подчеркивается образом-символом «весь горизонт в огне», эпитетами нестерпимо, горестно, низко, контрастирующими со словами ясен, лучезарность. Страстно жаждущий вочеловечения идеала, лирический герой боится разочароваться, обмануться, ибо, обретя земное воплощение, Прекрасная Дама может оказаться несхожей с его представлениями о ней, утратит свою «идеальность», свою божественность (употребление местоимения Ты с заглавной буквы подчеркивает, что она для героя – божество). Так, рядом с желанием встречи возникают глубокие сомнения в ее осуществимости, в достижимости воссоединения земного и небесного.

Вывод: уже в 1-й книге стихов Блока ощущается внутренняя гармония, певучесть стиха, насыщенная цветовая гамма, метафоричность языка, исповедальность. Уже в ранней лирике видна самобытность Блока: яркий лиризм, максималистски-обобщенное мироощущение, трепетное отношение к культурным традициям России и Европы. Для поэтики этого периода характерна метафоричность языка, сложная структура образов, тяготение к цветовой к звуковой выразительности.

Но недолго лирический герой удержится на такой высоте. Мир «Стихов о Прекрасной Даме» разрушился, потому что человек несовершенен, может уступить искушениям мирской жизни. Уже в главе «Распутья» зазвучала тревога: лирический герой ощущает перемены в себе. Появляется «образ дьявольский и дикий», «смеются лживые уста».

Анализ стихотворения А.А. Блока «Я, отрок, зажигаю свечи».

Стихотворение «Я, отрок, зажигаю свечи» состоит из четырех строф, где строки четко рифмуются перекрестной рифмой. Поэтическая мысль от строфы к строфе движется с помощью лирического сюжета, передающего внутреннее состояние лирического героя (моление, преклонение, любование), который предстает перед нами в облике преданного, коленопреклоненного, покорного юного обожателя Ее образа.

Упоминание свечей, кадильного огня, церковной ограды, алтаря, а также господство белого цвета (белая церковь, белые цветы) свидетельствуют о святости образа героини, подчеркивают Ее непорочность, чистоту. К тому же белый цвет в христианской символике олицетворяет Веру.

В «Воспоминаниях об Александре Блоке» Сергея Соловьева читаем: «Молчаливость, скромность, простота, изящество Любови Дмитриевны Менделеевой всех очаровали… Ее тициановская и древнерусская красота еще выигрывала от умения изящно одеваться, более всего шло к ней белое, но хороша она была также в белом, и в ярко красном…»

Теперь можно с уверенностью сказать, что символика белого цвета не случайна: он находится под впечатлением от романтического переживания – увлечение А. Блока Л. Д. Менделеевой, и к тому же олицетворяет Веру в Вечное, Чистое, Прекрасное, Женственное как появление возвышенного.

Огонь и свечи ассоциируются с красным цветом, который символизирует любовь. Но для А. Блока любовь – тайна, нечто совершенное, неземное. Мы не встречали у А. Блока стихов, в которых он бы писал о любви как о реальности. Любовь – всегда лишь образ, символ, то есть чувство любви, доступное душе, никогда не воплощается в реальное лицо. Вот поэтому Ее образ в стихотворении нематериален: «Она без мысли и без речи // на том смеется берегу». Они не могут встретиться – их разделяет река. Она для героя символ бесплотного средоточения Веры, Надежды, Любви.

Он – смиренный отрок, зажигающий свечи, готовый на все ради Нее, дабы запечатлеть Ее неземной Лик. Только благодаря Ее образу, он может постичь тайны красоты и брачных уз.

Цветовая гамма стихотворения:

1 строфа. Красный цвет огня кадильного и свечей на темном фоне внутреннего церковного убранства. Голубой фон реки. Ее образ на том берегу в белом платье.

2 строфа. Белая церковь на фоне вечернего заката в сумраке мутно-голубого цвета.

3 строфа. Ее облик в ярких светлых тонах, белая церковь, церковная ограда, белые цветы.

4 строфа. Рассвет на фоне туманной завесы с отблеском алого.

Звукопись

Доминируют гласные «а», «о», «е», что свидетельствуют о контрасте темного и светлого фонов: «а» - светлый, широкий, «е» - теплый, узкий, «о» - темный, бесконечный. Эти звуки придают красоту, плавность, мелодичность звучания стихотворения.

Анализ стихотворения А.А. Блока «Вхожу я в тёмные храмы…»

Стихотворение вбирает в себя основные мотивы цикла «Стихов о Прекрасной Даме».

Поводом для создания стихотворения стала встреча в Исаакиевском соборе А. Блока с Л.Д. Менделеевой. Перед лирическим героем появляется образ, который сравним лишь с пушкинской Мадонной. Это «чистейшей прелести чистейший образец». В стихотворении с помощью цветовых, звуковых и ассоциативных символов таинственно и неопределённо возникает перед нами образ Прекрасной Дамы лирического Героя. Все слова и строфы полны особой значительности: «О, я привык к этим ризам», «О, святая…» - с помощью анафоры автор выделяет важность события.

Интонация торжественно-молитвенная, герой жаждет и умоляет о встрече, он весь дрожит и трепещет в её ожидании. Он ждёт чего-то чудесного, величественного и полностью преклоняется перед этим чудом.

«Мерцание красных лампад» не позволяет нам чётко увидеть образ Прекрасной Дамы. Она безмолвная, неслышимая, но для понимания Её и уважения не нужны слова. Герой понимает Её душой и возносит этот образ на небесную высоту, называя ”Величавой Вечной Женой”.

Церковная лексика (лампады, свечи) ставит образ Прекрасной Дамы наравне с божеством. Их встречи происходят в храме, а храм - некий мистический центр, который упорядочивает пространство вокруг себя. Храм- архитектура, которая стремится воссоздать собой миропорядок, поражающий согласием и совершенством. Создаётся атмосфера, соответствующая предвкушению контакта с божеством. Перед нами появляется образ Богоматери, как воплощение гармонии мира, который наполняет душу героя благоговением и покоем.

Он - влюблённый, самоотверженный, находящийся под впечатлением прекрасного человек. Она – есть то прекрасное и бесплотное, что заставляет героя содрогаться: «А в лицо мне глядит озарённый, только образ, лишь сон о ней», «Дрожу от скрипа дверей…» Она является сосредоточением его веры, надежды и любви.

Цветовая палитра состоит из тёмных оттенков красного («В мерцании красных лампад…»), которые несут в себе жертвенность: герой готов расстаться с жизнью ради возлюбленной (красный-цвет крови); жёлтого и золотого цветов (свечи и церковные образа), несущих тепло, устремлённое к человеку, и особую ценность окружающего бытия. Высокие белые колонны возвышают значение как образа Прекрасной Дамы, так и душевных чувств героя. Всё происходящее в стихотворении Блок укутал в темноту, покрыл тёмным покрывалом («темные храмы», «в тени у высокой колонны») для того, чтобы как-то оградить эту близость и святость отношений героев от внешнего мира.

Цветопись. Звукопись.

1 строфа: звуки «а», «о», «е» сочетают в себе нежность, свет, тепло, восторг. Тона светлые, мерцающие. (Цвет белый, жёлтый.)

2 строфа: звуки «а», «о», «и» - стеснение, страх, темнота. Свет убывает. Картина неясна. (Тёмные цвета.)

3 строфа: Темнота уходит, но свет поступает медленно. Картина неясна. (Смесь светлых и тёмных цветов.)

4 строфа: звуки «о», «е» несут в себе неясность, но приносят самый большой поток света, выражающий глубину чувств героя.

4