В романе три главные сюжетные линии. В центре повествования — история Раскольникова, этот герой составляет композиц. центр романа.

Сюжетная линия Раскольникова имеет детективную основу (криминальная тема; психологический поединок преступника и следователя). Однако нетрудно видеть, что это уже не детективный роман. Главный герой, с которым отождествляется читатель, — преступник, а не следователь, как это бывает в детективных романах. В ходе сюжета выясняется не личность преступника (она сразу известна), а внешние и внутренние причины преступления: прошлое и характер Раскольникова, обстоятельства жизни, философская «теория» и существование статьи. Таким образом, можно сказать, что суть «расследования» иная, чем в детективном романе: это поиск не человека, а «идеи» или «духа», вызвавших преступление.

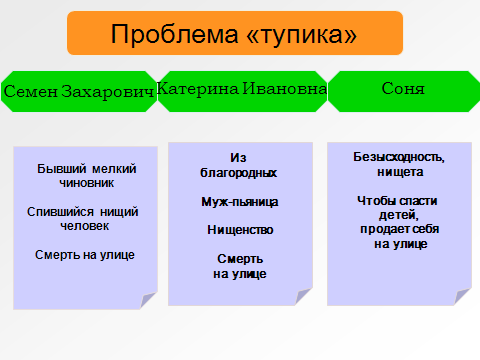

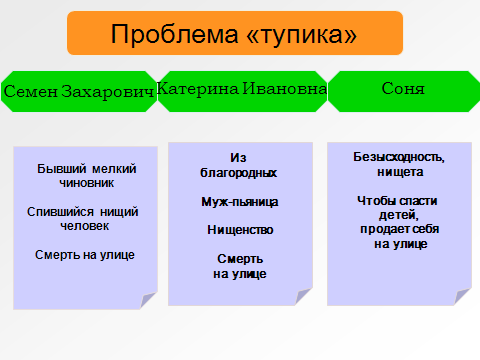

Вторая сюжетная линия в романе — история семейства Мармеладовых (жизнь «низов» общества, в них широко представлены такие социально-психологические типы, как обитатель «питейного заведения», ростовщик, проститутка, люди «полусвета»).

Третья сюжетная линия в романе связана с Дуней (преследования со стороны Свидригайлова, сватовство Лужина, брак с Разумихиным).

Все сюжетные линии получают окончательную развязку в эпилоге (Раскольников после суда попадает на каторгу, Соня остается с ним, Дуня выходит замуж за Разумихина). Если не считать многочисленных смертей (старуха, беременная Лизавета, Свидригайлов, Пульхерия Александровна, Марфа Петровна, Мармеладов, Катерина Ивановна), то можно сказать, что роман имеет более или менее счастливый конец (соединение двух влюбленных пар, как в мелодраме).

По жанру произведение «Преступление и наказание» - роман, тем не менее, в нем смешано несколько видов романа. Это и детективный роман (раскрытие преступления следственным Порфирием), и психологический роман (чрезвычайно подробно раскрыта психология персонажей), и философский роман (описанная философская система Раскольникова, делается ударение на значении философской системы в жизни человека).

В романе применен принцип полифонии. Персонаж Достоевского являются противоречивыми, тем не менее полноценными личностями. Их точка зрения является будто независимой от образа автора, который незримо присутствует в романе, от точки зрения одно одного. Итак, в роман присутствуют несколько равноправных «голосов» - отсюда принцип полифонии.

В романе автор решает философские вопросы и рассматривает их глубоко, психологически обосновывая каждый поступок героев.

Задача Достоевского (художника и мыслителя): «Хочу показать все психологические этапы преступления» и сущность наказания.

Философские вопросы:

Писатель показывает, как человек в преступлении переходит предел самой человеческой природы, когда с неизбежностью раскрывается вопрос, что такое человек? Что будет с человеческим началом в преступнике? Как он вообще может после преступления «быть»? Почему достойные люди — добрые, честные, благородные, умные — должны гибнуть в нищете, терпя унижение от ничтожных, подлых, жестоких, глупых, но живущих в роскоши и богатстве? В чем виноваты бедные дети? Почему они должны мучиться и страдать от голода и болезней? Что дает право на существование в мире такого порядка и как этот порядок изменить? Кто такой человек? В чем его предназначение? Почему существует разделение на "тварей дрожащих" и "право имеющих" преступать любые моральные устои?

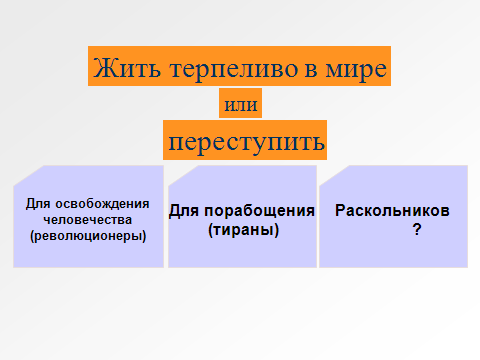

Преступление – переступание через какую-то черту. Эта черта пролегает прежде всего в нравственной области. Первое понятие о нравственности – понятие предела; предел – то, что нельзя переходить. Почему?

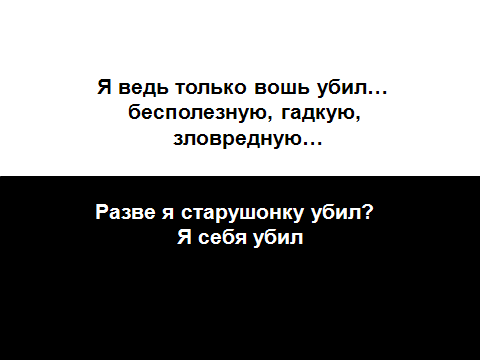

Достоевский не показывает нравственного воскрешения Раскольникова, потому что задача его состояла в том, чтобы показать, какую власть над человеком может иметь идея, и какой страшной, преступной может быть эта идея. Раскольников в финале романа так и не раскрыл взятое у Сони Евангелие, «но одна мысль промелькнула в нем: "Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями?"» Соня с ее правдой — переступить себя можно, а переступить чужую жизнь нельзя — надежда Раскольникова на возрождение, на воссоединение с людьми, на обретение «человека в человеке».

Особенности романа:

1) Героям Достоевского свойственна философичность мышления, им «не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить».

Конфликт в романе

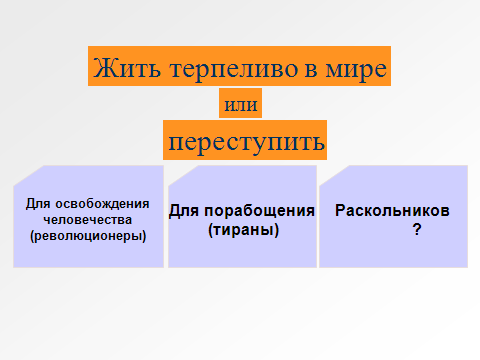

Основу драматического конфликта в романе составила внутренняя борьба одержимого страстью человека. Это мучительная борьба теории с жизнью в душе главного героя. Раскольников – выразитель определённой идеологической точки зрения на происходящее (философская идея о людях двух разрядов, допускающая «кровь по совести»). Достоевский испытывает эту идею человечностью.

Система образов

Раскольников Родион Романович — главный герой. Соотносим с пушкинским Германном («Пиковая дама»), бальзаковским Растиньяком («Отец Горио»), Жюльеном Сорелем из романа Стендаля «Красное и черное». Сам Достоевский в черновых материалах к роману сопоставляет Раскольникова с Жаном Сбогаром, героем одноименного романа французского писателя Ш. Нодье (1818). «...Замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен». Мечтатель, романтик, гордая, сильная и благородная личность, всецело поглощенная идеей. Учился в университете на юридическом факультете, который оставил из-за отсутствия средств, а также из-за захватившей его идеи. Однако он по-прежнему считает себя студентом. В университете почти не имел товарищей и всех чуждался. Занимался усиленно, не жалея себя, его уважали, но не любили из-за его гордости и высокомерия. Он — автор статьи, в которой рассматривает «психологическое состояние преступника в продолжение всего хода преступления». Мысль об убийстве старушонки вызывает у Р. не только нравственное, но и эстетическое отвращение («Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!..»). Одно из основных разрывающих героя внутренних противоречий — тяга к людям и отталкивание от них.

По первоначальному замыслу Достоевского герой поддается «некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе». Речь идет об утилитарной морали, выводящей все из принципа разумной пользы. Со временем мотивировки преступления Р. уточняются и углубляются. Они связаны с двумя главными идеями: позволено ли совершить малое зло ради большого добра, оправдывает ли благородная цель преступное средство? Согласно этому замыслу герой изображается великодушным мечтателем, гуманистом, жаждущим осчастливить все человечество. У него доброе и сострадательное сердце, уязвленное зрелищем человеческого страдания. Пытаясь помогать обездоленным, он приходит к осознанию собственного бессилия перед лицом мирового зла.

В отчаянии он решается «преступить» нравственный закон — убить из любви к человечеству, совершить зло ради добра. Р. ищет могущества не из тщеславия, а чтобы действенно помочь людям, погибающим в нищете и бесправии. Однако рядом с этой идеей существует другая — «наполеоновская», которая постепенно выходит на первый план, оттесняя первую. Р. делит все человечество на «...два разряда: на низший (обыкновенных), т. е., так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, т. е. имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово». Первый разряд, меньшинство, рожден властвовать и повелевать, второй — «жить в послушании и быть послушными». Главным для него становятся свобода и власть, которую он может употребить как ему заблагорассудится — на добро или на зло. Он признается Соне, что убил, потому что хотел узнать: «имею ли я право власть иметь?» Он хочет понять: «вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли переступить или не смогу! Тварь ли я дрожащая или право имею». Это самопроверка сильной личности, пробующей свою силу. Обе идеи владеют душой героя, разрывают его сознание.

Р. — духовный и композиционный центр романа. Внешнее действие лишь обнаруживает его внутреннюю борьбу. Он должен пройти через мучительное раздвоение, «перетащить на себе все pro и contra», чтобы понять себя и нравственный закон, нерасторжимо связанный с человеческой сущностью. Герой разгадывает загадку собственной личности и вместе с тем загадку человеческой природы.

В начале романа герой окружен таинственностью, постоянно упоминает о некоем «деле», на которое хочет покуситься. Он живет в комнатке, похожей на гроб. Отъединившись от всех и замкнувшись в своем углу, он вынашивает мысль об убийстве. Окружающий мир и люди перестают быть для него подлинной реальностью. Однако «безобразная мечта», которую он вынашивает в течение месяца, вызывает у него отвращение. Он не верит в то, что может совершить убийство, и презирает себя за отвлеченность и неспособность к практическому действию. Он идет к старухе-процентщице для пробы — место осмотреть и примериться. Он думает о насилии, а душа его корчится под бременем мирового страдания, протестуя против жестокости. Во сне-воспоминании о лошади (один из самых впечатляющих эпизодов),

которую секут по глазам, явлена правда его личности, правда земного нравственного закона, который он все-таки намерен преступить, отворачиваясь от этой правды.

К осуществлению идеи его подталкивает безвыходность положения. Из письма матери он узнает, что его любимая сестра Дуня, чтобы спасти его и себя от нищеты и голода, собирается пожертвовать собой, выйдя замуж за дельца Лужина. Разумом принимая идею, но душой противясь ей, он поначалу отрекается от своего замысла. Он молится, как в детстве, и вроде бы освобождается от наваждения. Однако торжество его преждевременно: идея уже проникла в подсознание и постепенно снова завладевает всем его существом. Р. уже не управляет своей жизнью: идея-рок неуклонно ведет его к преступлению. Случайно на Сенной площади он слышит, что завтра в семь часов старуха-процентщица останется одна.

После убийства старухи и ее сестры Лизаветы Р. переживает глубочайшее душевное потрясение. Преступление ставит его «по ту сторону добра и зла», отделяет от человечества, окружает ледяной пустыней. «Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его». У него горячка, он близок к помешательству и даже хочет покончить с собой. Он пытается молиться и сам над собой смеется. Смех сменяется отчаянием. Достоевский акцентирует мотив отчуждения героя от людей: они кажутся ему гадкими и вызывают «...бесконечное, почти физическое отвращение». Даже с самыми близкими он не может говорить, чувствуя пролегшую между ними непреодолимую границу. Тем не менее он идет к бывшему университетскому знакомому Разумихину, помогает семье раздавленного лошадьми Мармеладова, отдавая последние, полученные от матери деньги.

В какую-то минуту Р. кажется, что он способен жить с этим черным пятном на совести, что с прежней жизнью покончено, что наконец восторжествует «царство рассудка и света теперь... и воли, и силы...». В нем вновь пробуждаются гордость и самоуверенность. Из последних сил он пытается бороться со следователем Порфирием Петровичем, чувствуя, что тот всерьез подозревает его. При первом же свидании с Порфирием Петровичем он, объясняя свою статью, излагает идею о «необыкновенных людях», которые имеют право сами «...разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том случае, если исполнение идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует». В разговоре со следователем Р. твердо отвечает на его вопрос, что верует в Бога и в воскресение Лазаря. Однако при свидании с Соней он злорадно возражает ей: «Да, может, и Бога-то совсем нет?» Он, как и многие герои-идеологи Достоевского, скорее мечется между верой и безверием, чем действительно верует или не верует.

Устав от «теории» и «диалектики», Р. начинает осознавать ценность обычной жизни: «Как бы ни жить — только жить! Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек! И подлец тот, кто его за это подлецом называет». Он, желавший быть «необыкновенным человеком», достойным подлинной жизни, готов смириться с простым и примитивным существованием. Его гордость сокрушена: нет, он не Наполеон, с которым постоянно соотносит себя, он — всего лишь «эстетическая вошь». У него вместо Тулона и Египта — «тощенькая гаденькая регистраторша», однако ему и того достаточно, чтобы впасть в отчаяние. Р. сокрушается, что ведь должен был заранее знать про себя, про свою слабость, прежде чем идти «кровавиться». Он не в силах один нести тяжесть преступления и признается в нем Сонечке. По ее совету он хочет всенародно покаяться — становится на колени посреди Сенной площади, но так и не может произнести «я убил». Он идет в контору и признается. На каторге Р. долго болеет, чему причиной — уязвленная гордость, но, не желая смириться, продолжает оставаться отчужденным от всех. Ему снится апокалипсический сон: некие трихины, вселяющиеся в души людей, заставляют их считать себя главными носителями истины, в результате чего начинается всеобщая вражда и взаимное истребление. Воскрешает же его к новой жизни наконец дошедшая до его сердца любовь Сонечки и его собственная любовь к ней.

Раскольников переживает чувство разъединенности с людьми, отчуждения от них. Он почувствовал, что своим преступлением «как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего». Мир раскололся для него: в одной половине — он, в другой — все люди. Совершив убийство, Раскольников перевел себя в тот разряд, к которому не принадлежат ни «квартальные поручики, ни Разумихин, ни мать, ни сестра, ни Соня...» Убийство старухи и Лизаветы — это следствие чего-то более ужасного: преступна прежде всего мысль Раскольникова, толкнувшая его на убийство. Теория «двух разрядов» — не обоснование преступления, а уже самое преступление. По этой теории Раскольников не случайно убил Лизавету, он лишь случайно не убил Соню.

Раскольников должен, согласно своей теории, отступиться от тех, за кого страдает. Должен презирать, ненавидеть и убивать тех, кого любит. Ведь, по его теории, они должны быть отнесены к низшему разряду людей, и, следовательно, топор другого Раскольникова может обрушиться и на их головы, и на голову Сони, Полечки, Катерины Ивановны. Поэтому мысль о матери для него невыносима. Чтобы спокойно убить «для себя одного», и надо быть «одному». Раскольников выговаривает самое главное условие, при котором преступник может не считать себя преступником: никого не любить, обрезать все родственные, личные связи, чтобы ни одно человеческое чувство не подавало бы никакой вести о себе. «О, если бы я был один...» — это и есть для Раскольникова неосуществимая мечта отделаться от совести и еще одно доказательство невозможности преступления по совести.

И после преступления, и решившись на явку с повинной, Раскольников продолжает верить в свою теорию, оправдывающую «кровь по совести». Почему? Он пытается бунтовать против общества его же методами, он решает попробовать, может ли он «больше всех посметь», на «большее плюнуть». Критерии общества, которое его судит, оказываются, следовательно, несостоятельными при оценке его поступка, ибо он не нарушил его истинных законов. Преступления против этих волчьих законов он не сделал — такова логика размышлений Раскольникова. Он просто довел эти законы до логического конца, его поступок — это проявление тех же самых законов Следовательно, законы этого общества, его моральные установки, его оценочные критерии неприменимы к оценке поступка Раскольникова. Правильно оценить его можно только с тех позиций, с каких можно оценить и само это общество с его законами.

Явка с повинной не является следствием чистосердечного раскаяния. С точки зрения Раскольникова, это «слабость», «ненужный стыд», его личная катастрофа, потому что не выдержал, потому что загубил идею: «не надо было брать топор и кровавиться». Это шаг человека, до предела загнанного и впавшего в отчаяние. Раскольников стыдится своей человечности. Он упрекает себя в том, что не мог «переступить» холодно и отрешенно. Герой с отчаянием говорит: «Нет, те люди не так сделаны; настоящий властелин, кому ... все разрешается ... ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и — не желай, потому — не твое это дело!» Именно на это оказался не способен Раскольников, именно поэтому его «задавила безвыходная тоска». Необходимость признания в совершенном убийстве связана не с «разумом» героя, а вырастает из его «натуры», не выдержавшей мучительного чувства разъединенности с людьми.

Раскольников не замечает разницы между своим преступлением и преступлением Сони. Он меряет свое преступление ее «преступлением», стараясь оправдать себя. «Пойдем вместе... Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем!.. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... свою (это все равно)».

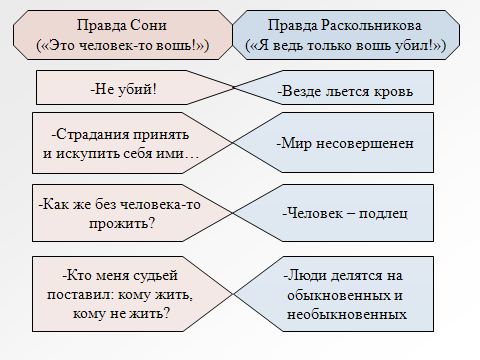

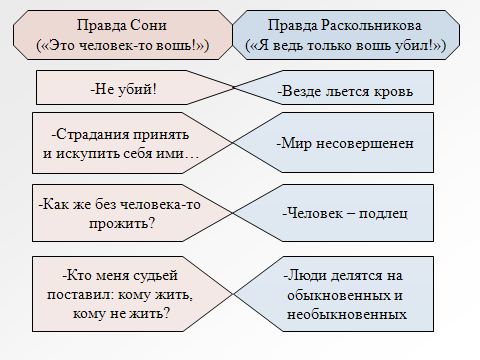

Идея Сони состоит в самопожертвовании, она переступила через себя, но никогда не переступит через другого человека. Переступить через другого — это значит для нее погубить себя. Когда Соня узнает о преступлении Раскольникова — первая ее реакция: «Что вы над собой сделали!»

Раскольников протестует, он не хочет принять жизнь такой, какая она есть. Соня воплощает смирение, кротость, способность подчиниться. Но в позоре и унижении, в условиях, казалось бы, исключающих всякую моральную чистоту, она сохранила в себе чуткую и отзывчивую душу, она живет по нормам человечности и человеколюбия. И во имя любви к людям Соня избирает путь насилия над собой, путь самопожертвования.

Достоевский не показывает нравственного воскрешения Раскольникова, потому что задача его состояла в том, чтобы показать, какую власть над человеком может иметь идея, и какой страшной, преступной может быть эта идея. Раскольников в финале романа так и не раскрыл взятое у Сони Евангелие, «но одна мысль промелькнула в нем: "Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями?"» Соня с ее правдой — переступить себя можно, а переступить чужую жизнь нельзя — надежда Раскольникова на возрождение, на воссоединение с людьми, на обретение «человека в человеке».

Мир «униженных и оскорблённых»

Мармеладов Семен Захарович — титулярный советник, отец Сонечки. «Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большой лысиной, с отекшим от постоянного пьянства, желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то в нем было очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, — пожалуй, был и смысл, и ум, — но в то же время мелькало как будто безумие». Лишился места «по изменению штатов» и с того момента стал пить.

Раскольников встречается с М. в трактире, где тот рассказывает ему свою жизнь и исповедуется в грехах — что пьет и пропил вещи жены, что его собственная дочь Сонечка из-за нищеты и его пьянства пошла на панель. Сознавая всю свою ничтожность и глубоко раскаиваясь, но не имея сил преодолеть себя, герой тем не менее собственную слабость пытается возвысить до мировой драмы, витийствуя и даже делая театральные жесты, которым назначено выказать его не окончательно утраченное благородство. «Жалеть? зачем меня жалеть! — вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутою вперед рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов...» Дважды Раскольников сопровождает его домой: в первый раз пьяного, во второй раз — раздавленного лошадьми. Образ связан с одной из главных тем творчества Достоевского — нищеты и унижения, в которых погибает постепенно теряющий достоинство и из последних сил цепляющийся за него человек.

Катерина Ивановна — супруга Мармеладова. Из числа «униженных и оскорбленных». Лет тридцати. Худая, довольно высокая и стройная женщина, с прекрасными темно-русыми волосами, с чахоточными пятнами на щеках. Взгляд ее резок и неподвижен, глаза блестят как в лихорадке, губы запеклись, дыхание неровное и прерывистое. Дочь надворного советника. Воспитывалась в губернском дворянском институте, окончила его с золотой медалью и похвальным листом. Вышла замуж за пехотного офицера, бежала с ним из родительского дома. После его смерти осталась с тремя малолетними детьми в нищете. Как характеризует ее Мармеладов, «...дама горячая, гордая и непреклонная». Компенсирует чувство униженности фантазиями, в которые сама же верит. Фактически вынуждает свою падчерицу Сонечку пойти на панель, а после этого, чувствуя вину, преклонятся перед ее самопожертвованием и страданием. После смерти Мармеладова на последние средства устраивает поминки, всячески пытаясь продемонстрировать, что муж ее и сама она — вполне уважаемые люди. Постоянно конфликтует с квартирной хозяйкой Амалией Ивановной. Отчаяние лишает ее рассудка, она берет детей и уходит из дома просить милостыню, заставляя их петь и плясать, и вскоре умирает.

Мармеладова Сонечка — дочь Мармеладова, проститутка. Принадлежит к категории «кротких». «...Малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами». Впервые читатель узнает о ней из исповеди Мармеладова Раскольникову, в которой он рассказывает, как С. в критический для семьи момент в первый раз пошла на панель, а вернувшись, отдала деньги мачехе Катерине Ивановне и легла лицом к стене, «только плечики да тело все вздрагивают». Катерина же Ивановна весь вечер у нее в ногах на коленях простояла, «а потом так обе и заснули вместе, обнявшись». Впервые появляется в эпизоде со сбитым лошадьми Мармеладовым, который перед самой смертью просит у нее прощения. Раскольников приходит к ней, чтобы признаться в убийстве и таким образом переложить на нее часть своей муки, за что ненавидит С.

Героиня — тоже преступница. Но если Раскольников преступил через других для себя, то С. преступила через себя для других. У нее он находит любовь и сострадание, а также готовность разделить его судьбу и вместе с ним нести крест. Она по просьбе Раскольникова читает ему Евангелие, принесенное С. Лизаветой, главу про воскресение Лазаря. Это одна из самых величественных сцен в романе: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги».

С. подталкивает Раскольникова к покаянию. Она следует за ним, когда он идет признаваться. Она едет за ним на каторгу. Если Раскольникова заключенные не любят, то к С. они относятся с любовью и уважением. Сам же он холоден и отчужден с ней, пока к нему самому не приходит наконец озарение, и тогда он вдруг понимает, что ближе ее нет у него на земле человека. Через любовь к С. и через ее любовь к нему Раскольников, по мысли автора, воскресает к новой жизни. «Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!» — символ самопожертвования во имя ближнего и бесконечного «ненасытимого» страдания.

Истинна одна правда (Сони), другая – ложна (Раскольникова). Чтобы понять, где истина, нужно сравнить этих героев.

Раскольников неслучайно заставляет Соню читать "Евангелие", каждый из них вкладывает свой смысл в это чтение. В сцене "Воскресение Лазаря" - два героя: Лазарь и Иисус. Это сцена веры в Воскресение. А в системе образов романа тоже два героя: Соня и Раскольников. Соня ставит и себя, и Раскольникова на место Лазаря - это надежда на воскресение. Поэтому она сначала не хотела читать. Это для нее слишком личное, сокровенное. Раскольников ставит и себя, и Соню на место Иисуса: он взял на себя право распоряжаться жизнью людей, а Соня - святая, мученица.

Лизавета — младшая, сводная сестра процентщицы Алены Ивановны. «...Высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка, чуть не идиотка, тридцати пяти лет, бывшая в полном рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед ней и терпевшая от нее даже побои». Смуглое доброе лицо. Занимается стиркой и починкой белья. До убийства была знакома с Раскольниковым, стирала ему рубашки. Была также в дружеских отношениях с Сонечкой Мармеладовой, с которой даже обменялась крестами. Раскольников случайно подслушивает ее разговор со знакомыми мещанами, из которого узнает, что старуха-процентщица в семь часов следующего дня останется дома одна. Немного раньше он случайно услышал в трактире фривольный разговор молодого офицера и студента, где речь шла, в частности, и о Л. — что она хоть и некрасива, но многим нравится — «тихая такая, кроткая, безответная, согласная, на все согласная» и потому постоянно беременная. Во время убийства процентщицы Л. неожиданно возвращается домой и тоже становится жертвой Раскольникова. Именно подаренное ею Евангелие Соня читает Раскольникову.

Раскольникова Дуня (Авдотья Романовна) — сестра Раскольникова. Гордая и благородная девушка. «Замечательно хороша собою — высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, что высказывалось во всяком жесте ее и что, впрочем, не отнимало у ее движений мягкости и грациозности. Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. Волосы у нее были темно-русые, немного светлей, чем у брата; глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна; лицо ее сияло свежестью и здоровьем. Рот у нее был немного мал, нижняя же губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе с подбородком, — единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особенную характерность и, между прочим, как будто надменность».

Несмотря на то что, по мнению Раскольникова, «...скорее в негры пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу, чем оподлит дух свой и нравственное чувство свое связью с человеком, которого не уважает...», Д. собирается замуж за Лужина, хотя не любит его, но зато браком этим надеется поправить положение не столько даже свое, сколько брата Родиона. Раскольников не хочет такой жертвы и всячески противится этому браку, пытаясь раскрыть глаза Д. на Лужина, но она не соглашается с ним, пока во время очередного объяснения с женихом в присутствии Раскольникова не убеждается в его правоте. Преследующий ее Свидригайлов под предлогом важного известия заманивает Д. к себе на квартиру, сообщает, что ее брат — убийца, и, домогаясь ее благосклонности, предлагает спасти его. Пытаясь вырваться, Д. стреляет в него из револьвера, но промахивается. Услышав, что она его не любит и не полюбит никогда, Свидригайлов после мучительного колебания неожиданно отпускает ее. Впоследствии Д. выходит замуж за Разумихина.

Раскольникова Пульхерия Александровна — мать Раскольникова. Ее мучает болезненное состояние сына, ранит и обижает его отчужденность. Да и для самого Раскольникова любовь к нему его близких, от которых он после убийства отделен страшной чертой, пожалуй, самая большая мука. От П. А. скрывают, что ее сын — убийца, а сам он, перед тем как идти признаваться, говорит ей, что должен на время уехать.

Достоевский показывает драму матери, не знающей о преступлении сына, но чувствующей, что с ним произошло что-то очень серьезное, и глубоко страдающей от этого.

Двойники Раскольникова

Теория Раскольникова, доказывающая "тварь ли" он "дрожащая" или "право" имеет, предполагала следующее практическое воплощение:

убить старуху-процентщицу, жизнь которой значит не больше, чем жизнь "вши";

взять ее деньги, которые иначе пойдут в монастырь;

на эти деньги сделать много хороших дел.

-

В романе герой смог воплотить только первый шаг. Но есть в романе другие герои, которые пошли дальше, они смогли использовать деньги, нажитые нечестным или даже преступным образом.

Зачем же рядом с Раскольниковым показаны Алена Ивановна, Лужин, Свидригайлов? Можем ли мы считать их "двойниками" Раскольникова?

Что мы о ней знаем? Чем она занимается? Почему все время боится?

Какой видит ее Раскольников? Какое чувство она вызывает?

Как характеризует Алену Ивановну отношение к Лизавете?

Можем ли мы назвать ее "двойником" Раскольникова?

Вывод. Ее можно считать "двойником" Раскольникова, так как она занимает положение "право имеющей" распоряжаться жизнью людей. Ей это право дают деньги. Но в ней нет идеи наполеонизма, сильной личности, поэтому зло, которое приносит она, косвенное.

Алена Ивановна — коллежская регистраторша, процентщица, «...крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом... Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка». Ее изображение должно вызывать отвращение и тем самым как бы отчасти оправдывать идею Раскольникова, который носит ей заклады, а затем убивает ее. Персонаж — символ никчемной и даже вредной жизни. Однако, по мысли автора, она тоже человек, и насилие над ней как над любым человеком, даже во имя благородных целей, является преступлением нравственного закона.

Петр Петрович Лужин.

В связи с чем появляется он в романе? Почему появление в романе Лужина затянуто, вначале мы много узнаем о нем из письма?

Зачем Лужину брать в жены бесприданницу?

Зачем автор сталкивает Лужина с Соней?

Какой смысл в том, что в романе показана вначале Алена Ивановна, а потом Лужин?

Как раскрывается Лужин в словах "а деловой человек слушает да ест, а потом и съест"?

Почему Лужин боится полиции?

Как его теория, выраженная в словах "возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует...", связана с теорией Раскольникова?

Можем ли мы назвать его "двойником" Раскольникова?

Вывод. Лужин ближе к Раскольникову, чем старуха-процентщица, так как в основе его теории та же идея сильной личности, поставившей себя выше других для достижения своих целей. Он допускает свободу действия во имя личных интересов. Боязнь полиции, случай с Соней позволяют предполагать его возможные преступления в прошлом.

| | |

Утверждает: "Наука говорит: возлюби, прежде всех, самого себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует. ...Слало быть, приобретая единственно и исключитель-но себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана". | Утверждает, что они с Раскольниковым "одного поля ягоды", так как живут по принципу "все позволено" (Свидригайлов довел до смерти жену, преследует Дуню, развращает и толкает на самоубийство девочку, является виновником самоубийства дворового человека Федора и др.). При этом Свидригайлов сумел заглушить в себе голос совести, на самоубийство его толкает не раскаяние, а чувство опустошенности. |

«Двойники» Родиона Раскольникова олицетворяют «темную» сторону личности главного героя, концентрируют в себе его пороки.

| | |

Это человек равнодушный, без совести и чести. Он хочет найти в жизни «нечто всегдашним рожденным угольком в крови пребывающее». Образ Свидригайлова – своеобразное предостережение Раскольникову: Свидригайлов – это существо, в которое превратится Раскольников, если не послушается голоса собственной совести, и будет жить, имея на душе преступление, которое не было искуплено страданием. В образе Свидригайлова раскрывается вся сущность нравственного падения человека, пошедшего по пути преступлений. Он все время тревожит Раскольникова, убеждая его, что они «одного поля ягоды»: Свидригайлов не видит человека ни в ком, он убежден, что ни в прелюбодеянии, ни в развращении малолетней девочки, ни в подслушивании чужих разговоров с целью извлечения из них выгоды при помощи шантажа нет ничего дурного. Свидригайлов для Раскольникова становится воплощением чего-то низкого, омерзительного, но, тем не менее, Родиона Раскольникова влечет к этому темному началу. Ведь Раскольников решил реально, а не фантастически стать «властелином», а значит, решил пойти по дороге Свидригайлова. Внутреннее сходство Раскольникова и Свидригайлова состоит также в грехе безбожия, гордости и праздности. Кроме того, они оба страдают от сознания подобной праздности. Но Раскольников в конце романа смог преодолеть в себе свидригайловскую гордость и праздность, свидригайловский демонизм, нашел любовь и жизнь, а значит - себя. Ему стала невыносима мысль, что его теория сходна с теориями Свидригайлова и Лужина, он стал ненавидеть их, хотя в сущности не имел на это никакого права. | Лужин – предприниматель, сделавший себя сам, который хочет, будучи человеком «маленьким», стать человеком «большим», превратиться из никого в хозяина жизни. Здесь можно провести параллель между Раскольниковым и Лужиным. Раскольников - бедный студент, которому очень хочется выкарабкаться из того нищенского состояния, в котором он находится. Но не просто перерасти себя на этом этапе! Он хочет видеть себя человеком, превосходящим общество в нравственно-интеллектуальном отношении. Так появляется теория о разделении людей на два разряда. Причем и Лужин, и Раскольников хотят видеть свою принадлежность к высшей категории. Это стремление приводит к тому, что Раскольников присваивает себе право убить старушку-процентщицу, а Лужин - погубить Соню. Оба этих героя – Раскольников и Лужин – неверно воспринимают собственное положение, их точка зрения относительно своего места в обществе сводится к тому, что они считают себя лучше других людей, по крайней мере, тех, которые становится их жертвами. Единственная разница между Лужиным и Раскольниковым в том, что у первого понимание самой проблемы и методы, которые он использует, более пошлые, чем у второго. Лужин опошляет и тем самым дискредитирует теорию «разумного эгоизма». Мотивы же Раскольникова благородны, он действует не из расчета, а из заблуждения. -

|

Однако нельзя давать одинаковую оценку этим трем персонажам – Раскольникову, Лужину и Свидригайлову. Достоевский показал нам внутренний мир Раскольникова через взаимодействие героя с персонажами, которые его окружают, через постоянную борьбу между сознанием и подсознанием, его душевные переживания. Писатель показывает нам, какую власть может иметь над человеком идея и какой страшной может быть эта идея, если она способна толкнуть человека на преступление. Достоевский подверг анализу сознание и подсознание главного героя, он полностью раскрыл перед читателем характер Раскольникова. Писатель показал нам внутренний мир героя с помощью контраста - через сравнение черт, присущих Раскольникову, с личностными характеристиками Свидригайлова и Лужина. В образах Лужина и Свидригайлова Достоевский показал два пути, которые ожидают Раскольникова. Свидригайлов полностью отвергает морально-этические нормы, это болезнь, от которой умный, но циничный герой страдает. Для Раскольникова же путь самоубийства неприемлем. Воскрешение Раскольникова происходит именем Христа, благодаря тому человеческому, что он сохранил и что он сделал в прошлом: содержал больного студента, спас из огня детей, помогал Мармеладовым. |

Лужин Петр Петрович — тип дельца и «капиталиста». Ему сорок пять лет. Чопорный, осанистый, с осторожною и брюзгливою физиономией. Угрюмый и высокомерный. Хочет открыть в Петербурге адвокатскую контору. Выбившись из ничтожества, высоко ценит свой ум и способности, привык любоваться собою. Однако больше всего Л. ценит деньги. Он защищает прогресс «во имя науки и экономической правды». Он проповедует с чужих слов, которых наслушался от своего приятеля Лебезятникова, из молодых прогрессистов: «Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано... Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел... тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело».

Пораженный красотой и образованностью Дуни Раскольниковой, Л. делает ей предложение. Его самолюбию льстит мысль, что испытавшая много несчастий благородная девушка будет всю жизнь благоговеть перед ним и подчиняться ему. Кроме того, Л. надеется, что «обаяние прелестной, добродетельной и образованной женщины» поможет его карьере. В Петербурге Л. живет у Лебезятникова — с целью «на всякий случай забежать вперед» и «заискать» у молодежи, тем самым подстраховавшись от каких-либо неожиданных демаршей с ее стороны. Выгнанный Раскольниковым и испытывая ненависть к нему, пытается рассорить с ним его мать и сестру, спровоцировать скандал: во время поминок по Мармеладову дает Сонечке десять рублей, а потом незаметно сует ей в карман еще сто, чтобы чуть позже публично обвинить в краже. Разоблаченный Лебезятниковым, вынужден позорно ретироваться.

Лужин рассуждает: «Возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано». Лужин для достижения своей эгоистичной цели, «для себя одного», готов «переступить все препятствия», живет по принципу «все позволено». Отсутствие любви, уважения, искренности, самодовольство, тщеславие, граничащее с подлостью, мелочность — качества, определяющие поведение этого героя. Деньги — единственный его Бог.

1. Петр Петрович Лужин:

Лужин для достижения своей эгоистической цели «для себя одного», готов «переступить все препятствия», живет по принципу «все позволено». Эгоизм Лужина можно назвать мещанским, но он не менее опасен, чем раскольниковский. Такой эгоизм рождает равнодушие, разъединяет людей, заставляет их обособляться друг от друга, отвергает дружбу между ними, оправдывает подлость, жестокость.

Раскольников такой человек, который не может принять мир людей, живущих по его теории. В этом сила Раскольникова, то что возвышает его над «сильными мира сего».

Истину, к которой Раскольников пришел в результате долгих и мучительных размышлений, Лужин и Свидригайлов принимают как руководство к действию, ничем не смущаясь.

Нельзя оправдать поступки человека, руководящегося этой теорией в жизни.

Мармеладовы и Лужины – это в «Преступлении и наказании» полюсы социальной дифференциации в пореформенной России. Страшный мир не может быть ни показан, ни объяснен без Лужина так же, как и без семьи Мармеладовых. Торжество Лужиных придает роману особый колорит, быть может, еще более страшный, чем гибель Мармеладовых». В этом образе Достоевский показал, «каков мир не только в настоящем, но и в будущем, какой стала Россия…»

Аркадий Иванович Свидригайлов.

В чем сложность и противоречивость этого образа?

Почему появление в романе Свидригайлова связано с Лужиным? (о них сообщается в одном письме). В чем особенность появления Свидригайлова? (О Лужине в письме хорошо -- затем раскрывается его подлая натура; о Свидригайлове сразу очень плохо -- потом появляются вопросы об этом герое).

Что мы узнаем о Свидригайлове, его прошлом? Зачем дано прошлое героя, как он меняется?

Почему душевные муки Раскольникова усиливаются при виде этого героя? Почему Свидригайлов говорит Раскольникову: "Мы одного поля ягоды"?

Какие взгляды героя раскрываются во фразе "Всяк о себе сам помышляет"?

О чем говорят кошмары Свидригайлова, в которых являются люди, загубленные им? (Сравните: Раскольников не может забыть Алену Ивановну и Лизавету, убитых им).

Кто виноват в том, что сильный человек стал преступником?

Как объяснить его отношение к Дуне, к детям Мармеладова?

Почему Свидригайлов кончает жизнь самоубийством? Почему так описана сцена самоубийства? (Ч. 6, гл. 7.) Какую роль играет здесь природа ("молочный густой туман") и описание места ("скользкая, грязная мостовая"; "холод и сырость"; "уныло и грязно"; "брюзгливая скорбь")?

Вывод. Человек с огромной внутренней силой, способный на большие дела, в этом мире – преступник. Поступившись однажды совестью (история с Марфой Петровной), он уже не может вернуться к чистой, честной жизни. Но чувство жалости, совесть не совсем заглохли в нем (кошмары – это муки совести), любовь к Дуне "перемолола" его, он совершает добрые дела, устраивая судьбу детей Мармеладовых. Он просит Дуню остаться с ним, понимая, что только любовь к ней может его спасти.

Смерть Свидригайлова – это нежелание жить по-прежнему. Он "двойник" Раскольникова, потому что он смог "переступить через кровь". Жизнь Свидригайлова – это путь Раскольникова после преступления, если бы он выдержал испытания совестью.

Итог урока. "Двойники" Раскольникова выведены в романе неслучайно: автор показывает герою и читателям, что может произойти с человеком, если он переживёт спокойно своё преступление. Муки совести Раскольникова – это путь к возрождению, к победе в нем человеческого. "Двойники" помогают увидеть себя со стороны, ужаснуться и повернуть на другой путь.

Свидригайлов Аркадий Иванович — один из центральных героев. «...Лет пятидесяти, росту повыше среднего, дородный, с широкими и крутыми плечами, что придавало ему несколько сутулый вид... Широкое, скулистое лицо его было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский. Волосы его, очень еще густые, были совсем белокурые и чуть-чуть разве с проседью, а широкая, густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были голубые и смотрели холодно, пристально и вдумчиво; губы алые». Раскольников замечает, что его лицо похоже на маску и в нем есть что-то чрезвычайно неприятное.

Дворянин. Служил два года в кавалерии. Потом, по его слову, «шлялся» в Петербурге. Был шулером. Женившись на Марфе Петровне, которая выкупила его из тюрьмы, семь лет жил в деревне. Циник. Любит разврат. На его совести ряд тяжких преступлений: самоубийство слуги Филиппа и четырнадцатилетней оскорбленной им девочки, возможно, и отравление жены... Двойник Раскольникова, С. как бы порожден кошмаром героя. Появившись в его каморке, он заявляет, что они — «одного поля ягоды» и предлагает Раскольникову передать сестре Дуне, которая из-за его домогательств была скомпрометирована и потеряла место, десять тысяч. Заманив ее к себе под предлогом важного известия, касающегося ее брата, он сообщает, что Родион — убийца. Он пытается добиться благосклонности Дуни, предлагая спасти Раскольникова, а затем шантажирует ее. Дуня, чтобы предотвратить насилие, стреляет в него из револьвера и промахивается. Однако С., смиряя себя, неожиданно отпускает ее. В его вопросе: «Так не любишь? И не можешь? Никогда?» — звучит искренняя горечь, почти отчаяние.

В отличие от Раскольникова он уже по ту сторону добра и зла и, кажется, не испытывает сомнений. Не случайно С. так беспокоит Раскольникова, который чувствует его власть над собой, своей загадочностью. Он свободен, нравственный закон уже не властен над ним, но это не приносит ему радости. Ему остается только мировая скука и пошлость. С. развлекался как мог, пытаясь одолеть эту скуку. По ночам ему являются привидения: Марфа Петровна, слуга Филипп... Неразличимость добра и зла порождает дурную бесконечность, обессмысливает жизнь. Не случайно вечность ему представляется в образе деревенской закоптелой баньки с пауками. И хотя он помогает устроить детей Мармеладова после смерти Катерины Ивановны, заботится о маленькой девочке в гостинице перед самоубийством, душа его почти мертва. С. кончает с собой выстрелом из револьвера.

Прав ли Свидригайлов, утверждая, что они с Раскольниковым одного поля ягоды, что между ними есть «точка общая»? Раскольников и Свидригайлов умны и наблюдательны, совпадает их отношение к Петербургу, они одинаково презирают Лужина, оба ценят в женщине самопожертвование, оба они преступники. Но, как говорит автор, «даже злодейство не могло у них быть одинаково»: Раскольников сохранил в себе человечность и испытывает жесточайшие муки совести, в то время как Свидригайлов бесчеловечен, откровенно циничен, лишен нравственных устоев, морально опустошен. Раскольников испытывает глубокое отвращение к Свидригайлову — «грубому злодею», «развратнику и подлецу», но все же его тянет к нему: для Раскольникова Свидригайлов интересен как человек, совершивший столько злодеяний и сумевший заглушить в себе голос совести.

Первые сведения в романе о Свидригайлове характеризуют его как злодея, развратника, пошлого подлеца. Говорят, что он причастен к делу «с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства», повинен в самоубийстве крепостного человека – лакея Филиппа, что он жестоко оскорбил девочку, отравил свою жену Марфу Петровну, что он шулер и что нет такого порока, который бы не гнездился в его душе. Вместе с тем на протяжении всего романа Свидригайлов совершает массу добрых дел. Он избавил Дуню от позора, восстановил ее доброе имя, хочет помочь Дуне избавиться от Лужина (Свидригайлов просит у Раскольникова позволения предложить Дуне десять тысяч рублей и таким образом облегчить разрыв с Лужиным). Он пощадил Дуню во время последней встречи с ней, взял на себя устройство судьбы осиротевшей семьи Мармеладовых. До самой последней минуты он бескорыстно добр к окружающим.

Какие чувства рождают у Раскольникова встречи со Свидригайловым?

«Ему сделалось и тяжело, и душно, и как-то неловко, что он пришел сюда. В Свидригайлове он убедился как самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире».

«Глубокое отвращение влекло его прочь от Свидригайлова». «И ад следует за ним…» Как бы восстал из ада, и ад следует за ним. Свидригайлов все время подмигивает Раскольникову, только после смерти Свидригайлова Раскольников может остановиться.

Отношение Раскольникова к Лужину и Свидригайлову убеждает, что герой испытывает глубочайшее отвращение к «сильным мира сего» и примкнуть к ним не может.

Свидригайлов – человек, лишенный нравственных устоев, не признающий никаких нравственных запретов, живущий по принципу «все позволено».

Антиподы Раскольникова

Разумихин Дмитрий Прокофьевич — бывший студент, дворянин, товарищ Раскольникова по университету. Временно вышел из него из-за отсутствия средств. «Наружность его была выразительная — высокий, худой, всегда худо выбритый, черноволосый. Иногда он буянил и слыл за силача... Пить он мог до бесконечности, но мог и совсем не пить; иногда проказил даже непозволительно, но мог и совсем не проказить. Р. был еще тем замечателен, что никакие неудачи его никогда не смущали и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли придавить его».

Раскольникова явно тянет к нему как к человеку живой жизни, простому, цельному, энергичному и, главное, добросердечному. К нему он идет сразу после убийства, чтобы попросить найти ему уроки для заработка, а на самом деле ища живую душу, способную отозваться на его страдание, разделить его муку. Хороший и преданный товарищ, Р. ухаживает за больным Раскольниковым, приводит к нему доктора Зосимова. Он же знакомит Раскольникова и со своим дальним родственником, следователем Порфирием Петровичем. Зная о подозрениях против Раскольникова, всячески пытается выгородить его, простодушно объясняя все его поступки болезнью. Берет он под свою опеку и приехавших в Петербург мать и сестру Раскольникова, влюбляется в Дуню и впоследствии женится на ней.

В развернувшейся полемике вокруг «Преступления и наказания» и, в частности, образа Р. можно выделить статью Д. И. Писарева «Борьба за жизнь» (1867), где критик анализирует социально-психологические причины, толкнувшие героя на преступление, и объясняет его бесчеловечностью и противоестественностью существующего строя. В статье критика Н. Н. Страхова «Наша изящная словесность» (1867) выдвигается на первый план мысль, что Достоевский вывел в лице Р. новый образ «нигилиста», изобразив «...нигилизм не как жалкое и дикое явление, а в трагическом виде, как искажение души, сопровождаемое жестоким страданием».

Второстепенные герои

Амалия Ивановна (Амалия Людвиговна) — квартирная хозяйка Мармеладовых, а также Лебезятникова и Лужина. Находится в постоянных контрах с Катериной Ивановной Мармеладовой, которая в минуты злости называет ее Амалией Людвиговной, что вызывает у той резкое раздражение. Приглашенная на поминки Мармеладова, она примиряется с Катериной Ивановной, но после спровоцированного Лужиным скандала велит ей съезжать с квартиры.

Лебезятников Андрей Семенович — министерский чиновник. «...Худосочный и золотушный человечек, малого роста, где-то служивший и до странности белокурый, с бакенбардами в виде котлет, которыми он очень гордился. Сверх того, у него почти постоянно болели глаза. Сердце у него было довольно мягкое, но речь весьма самоуверенная, а иной раз чрезвычайно даже заносчивая, — что, в сравнении с фигуркой его, почти всегда выходило смешно». Л. неумен, но добр по характеру и по-своему честен: когда Лужин подкладывает в карман Соне сто рублей, чтобы обвинить ее в воровстве, Л. разоблачает его. Образ несколько шаржирован.

Марфа Петровна — помещица, супруга Свидригайлова. О ней читатель узнает из письма матери Раскольникову и из рассказа Свидригайлова, которого она спасла из долговой тюрьмы, заплатив за него крупную сумму. Когда Свидригайлов начал ухаживать за Дуней Раскольниковой, служившей у нее гувернанткой, она выгнала ее, но, узнав про ее невиновность, раскаялась и назначила ей в завещании три тысячи. После смерти, виновником которой (отравление), возможно, был Свидригайлов, является тому, по его признанию, как привидение.

Николай (Миколка) — красильщик, ремонтировавший квартиру в подъезде старухи-процентщицы.

Порфирий Петрович — пристав следственных дел, правовед. «...Лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьезное, чем с первого раза можно было от нее ожидать».

Первая встреча Раскольникова с П. П. происходит у того на квартире, куда Раскольников приходит вместе с Разумихиным якобы справиться о своих закладах. Хороший актер, следователь постоянно провоцирует Раскольникова, задавая каверзные и как будто нелепые вопросы. П. П. умышленно искажает идею раскольниковской статьи о преступлении, о публикации которой Раскольников узнает именно от него. Между П. П. и Раскольниковым происходит своего рода поединок. Умный и тонкий психолог, следователь действительно интересуется Раскольниковым. Он не имеет фактических доказательств против Раскольникова, однако жестко и целенаправленно подводит его к признанию, и только в последний момент все срывается из-за неожиданного появления красильщика Миколки, берущего на себя убийство старухи. П. П. вынужден отпустить Раскольникова, но вскоре приходит к нему и, уже не сомневаясь, говорит о его виновности. П. П. предлагает Раскольникову самому явиться с признанием, что облегчит наказание, а он со своей стороны сделает вид, что ничего не знал. Отношение П. П. к Раскольникову двойственно: с одной стороны, тот для него убийца, преступник, с другой — он испытывает к нему уважение, как к личности, способной заглянуть «за край», на себе испытать идею.