СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Воркута и Коми край в годы ВО войны

"Воркута и Коми край в годы Великой Отечественной войны" - материалы к классному часу для учителей и обучающихся. Посвящены истории Коми края и г.Воркуте в период ВОВ.

Просмотр содержимого документа

«Воркута и Коми край в годы ВО войны»

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми

«Республиканский центр образования»

Воркутинский филиал

Воркута и Коми край в годы

Великой Отечественной войны

Материалы к беседе

для учителей и обучающихся

Составитель учитель истории Ионов А.Н.

2015 г.

«Все для фронта! Все для победы!»

Трудовые подвиги в тылу.

Известие о начале Великой Отечественной войны всколыхнуло население Коми АССР. В течение пяти дней (22 – 26 июня 1941 г.) патриотические митинги, собрания трудящихся прошли повсеместно. «Мы готовы в любую минуту по зову нашей партии, советского правительства пойти на любые жертвы, какие только потребует от нас любимая Родина, кровью и жизнью будем защищать ее и в прах уничтожим германский фашизм», - заявили в своей резолюции свыше пяти тысяч сыктывкарцев на общегородском митинге 22 июня 1941 г.

27 июня 1941 г. из Сыктывкара был направлен маршевый батальон резервистов. По всей республике формировалось народное ополчение.

С высоким патриотическим подъемом проходили митинги в сельских районах. Так, в Усть-Вымском районе по информации райкома ВКП(б), «...во всех колхозах, запанях, сплавучастках, организациях, учреждениях и предприятиях проведены митинги, где приняло участие более 5000 человек населения. Митинги проводились уполномоченными райкома ВКП(б), председателями сельсоветов и секретарями парторганизаций...». В принятых на этих митингах резолюциях звучали желание и воля народа сделать все необходимое для достижения победы над агрессорами. Во многих резолюциях трудящиеся Коми АССР называли Отечественную войну священной войной советского народа.

Начавшаяся война потребовала максимальной концентрации всех материальных и духовных сил общества, перестройки в кратчайшие сроки на военный лад всей жизни страны. Одним из первых документов, определявших задачи советского народа в войне стала Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. В ней был сформулирован ключевой лозунг дня: «Все для фронта! Все для победы!»

Перевод народного хозяйства СССР на военный лад не внес существенных изменений в общее направление промышленного развития Коми АССР. По характеру своей экономики республика не могла стать арсеналом производства вооружения, но она заняла важное место в военном производстве как топливно-энергетическая и лесосырьевая база. Необходимо было привести в движение все имеющиеся в республике возможности, чтобы дать сражающейся стране как можно больше леса, угля, нефти и другой продукции военно-хозяйственного значения.

Перестройка экономики Коми АССР применительно к задачам войны проходила с большими, порой непредвиденными трудностями. С нарушением хозяйственных связей мирного времени усложнилась работа всех отраслей производства, капитального строительства. Немалые трудности встали перед предприятиями угольной, нефтяной и газовой промышленности. Эти отрасли находились в самом разгаре капитальных строительных работ, намеченных третьим пятилетним планом. К тому же, созданные в малообжитой полярной зоне, они оставались почти в полной региональной изолированности от жизненных центров страны. Большие надежды возлагались на строящуюся Северо-Печорскую железную дорогу, однако к лету 1941 г. ее сооружение было далеко от завершения, война застала строителей на самом северном и сложном участке магистрали (Кожва – Воркута), проходящем через дремучую тайгу, непроходимые болота протяженностью до 20 километров и тундру. (См. Приложение 1)

О внимании, которое уделялось Северо-Печорской дороге, красноречиво свидетельствует такой факт. Ввиду нехватки металла для монтажа мостов через северные реки, сюда были отправлены демонтированные металлоконструкции высотной части второй очереди строительства Дворца Советов в Москве, металлические фермы одного из мостов канала Москва – Волга, а также 4700 тонн мостовых пролетных строений, изготовленных на московских заводах. Металл, как и другие строительные материалы, берегли, расходовали экономно.

Напряженная обстановка военных дней заставляла зачастую искать и находить неординарные, вынужденные решения, не всегда соответствующие техническим нормам. Когда в ходе сооружения Северо-Печорской железной дороги выявилась нехватка шпал (лесная промышленность республики к 1 сентября 1941 г. дала только 58,2% от запланированных поставок1), строители использовали природный фактор. Бывший секретарь Коми обкома ВКП(б) по транспорту П. Королев вспоминал: «Выручила зима. Такой суровой зимы, какая выдалась в 1941 г., я, пожалуй, больше и не припомню. В реке Воркуте толщина льда достигала 1 метра 60 сантиметров... И вот, учитывая такую суровую зиму, мы расстояние между шпалами увеличили. И мороз действительно нас выручил. Так сковало эту дорогу, и мы вышли из положения. А по мере того, как шпалы к нам поступали, мы тихонечко в промежутках их добавляли. С расчетом успеть до весны».

Несмотря на ухудшение работы ряда предприятий, местная промышленность к концу 1941 г. выработала продукции в два раза больше, чем в 1940 г. Важное значение приобрело заново организованное лыжное производство. Оно получило статус спецзадания ГКО. Особым постановлением бюро Коми обкома партии в августе 1941 г. партийным комитетам и исполкомам Советов депутатов трудящихся было предписано в двухдневный срок рассмотреть оперативные планы по переустройству мебельных предприятий в лыжные цехи, обеспечить эти цехи кадрами, переключив на производство лыж всех столяров, где бы они ни были заняты. С 1 сентября 1941 г. вводилась ежедекадная отчетность по выполнению спецзадания. В кратчайший срок была преобразована Сыктывкарская мебельная фабрика, на предприятиях местной промышленности создано 9 новых мастерских и 4 цеха по производству армейских лыж2.

Уже в декабре 1941 г. дали первую продукцию лыжные цехи на Нювчимском чугунолитейном заводе, в Сыктывкарском городском, Визингском и других районных промышленных комбинатах. В 1942 г. почти все предприятия республики, в которых имелось деревообрабатывающее производство, переключились на изготовление лыж. В первую военную зиму республика направила защитникам Заполярья, Москвы и Ленинграда более 70 тысяч комплектов армейских лыж, зимнее обмундирование и различное снаряжение3.

О том, как нуждался фронт в этой продукции, есть немало свидетельств, сохранившихся в летописях войны. Вот одно из них. В разгар битвы за Москву, командующий 43-й армией генерал

К.Д. Голубев в своем донесении И.В. Сталину писал: «Дозарезу нужны сейчас лыжи и нужно теплое белье. Лыжи нужны в первую очередь для разведки. Хотим также создать при штабе армии полк лыжников, вооруженных автоматами, для действий в тылу и на флангах противника».

Продвигалось вперед освоение Ухтинского нефтегазопромыслового района. Ухтинские нефтяники перевыполнили план, добыли нефти на 10% больше, чем в 1940 г. В конце 1942 г. дал пробную партию технической сажи первый газонефтеперерабатывающий завод4. Горняки Воркуты выполнили задание 1941 г. к 15 декабря и за год добыли 309 тыс. тонн угля вместо 300 тыс. по плану. Одновременно с добычей в шахтах Воркуты шли строительные и геологические работы. Развертывалось освоение Интинского угольного месторождения. Здесь, в целях быстрейшего получения угля, закладывалось несколько небольших шахт упрощенной конструкции5.

Главным событием 1941 года стало завершение укладки железнодорожного пути на заполярном участке Северо-Печорской магистрали. 28 декабря 1941 г. открылось рабочее движение поездов между Котласом и Воркутой, что ознаменовало собой новый этап в хозяйственном и культурном развитии Коми АССР и всего Европейского Севера. Железная дорога связала основные промышленные центры республики с транспортными магистралями страны. В первую очередь, это послужило решающим условием для форсированного освоения природных богатств Печоры в интересах укрепления обороноспособности Родины.

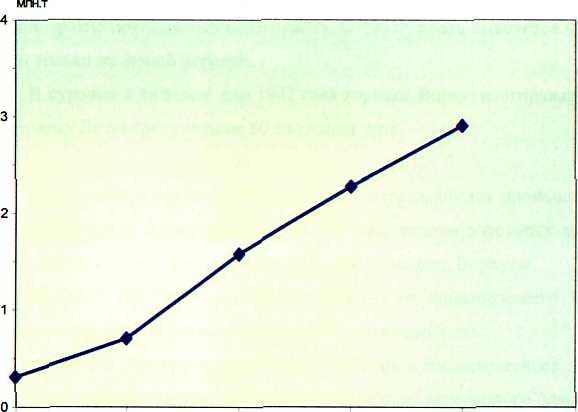

Вывозка печорского угля неуклонно увеличивалась. Хотя по существу еще из строящихся шахт непрерывным потоком шел уголь для нужд фронта и тыла. На территории вокруг поселка Воркута началось строительство 18 шахт общей мощностью 5 млн. 400 тыс. тонн угля, а к 1945 г. сдано в эксплуатацию 11 шахт с суммарной годовой проектной мощностью 2 млн. 630 тыс. тонн угля. За 9 лет до начала войны на Воркуте было добыто 1 млн. 769,8 тыс. т., а за 5 военных лет добыча угля составила 7 млн. 769,8 тыс. тонн угля.

Добыча угля в Воркуте в годы Великой Отечественной войны6

1941 1942 1943 1944 1945 1946

В 1942 г. она в семь раз превысила уровень 1941 г., причем из 646 тыс. т угля, отгруженного из Воркуты, 505,1 тыс. т. перевезено по железной дороге и 104 тыс. т – водным путем. С 1943 г. уголь из Воркуты вывозится только железной дорогой. 60 угольных эшелонов пробились к Ленинграду под вражеским обстрелом7.

Воркутинские шахтеры выступали инициаторами движения за добычу и отгрузку сверхплановой продукции в подарок героическому Ленинграду. В июле 1943 года из Воркуты ушли первые семь эшелонов с углем. Осенью 1943 г. в это движение включились все предприятия Печорского угольного бассейна, а также Ухтинского горного комбината. На Печорской железой дороге развернулось патриотическое соревнование (называвшееся социалистическим) между паровозными бригадами за получение почетного права водить сверхплановые «ленинградские» эшелоны с углем и нефтью. За годы Отечественной войны железнодорожники Севера доставили городу-герою 40 эшелонов угля, добытого сверх плана на шахтах Печорского бассейна.

Шахтеры Воркуты получили телеграмму от командующего Ленинградским фронтом Маршала Советского Союза Говорова:

«От имени генералов, офицеров, сержантов и красноармейцев Ленинградского фронта горячо приветствую горняков заполярного угольного бассейна, проявляющих настоящую заботу о воинах героического Ленинграда. Прошу передать спасибо шахтерам Воркуты за их героический труд, за успешное выполнение и перевыполнение производственной программы, за подарки Ленинграду».

Но план вывозки все же не выполнялся. Это было связано с недостаточной подготовленностью дороги к постоянной эксплуатации, неукомплектованностью служб квалифицированными кадрами. Как следует из «спецсообщения» оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР от 14 марта 1942 г., «из-за неготовности пути и плохой организации движения план погрузки воркутинского угля в феврале выполнен на 14,5%. В январе-феврале 1942 г. на железнодорожном участке Печорского лагеря произошло 7 крушений поездов и 16 аварий»8. В последующие годы в связи с ростом добычи угля увеличивались объемы ее перевозок. «Воркутинским углем, - отмечалось на пленуме Коми обкома ВКП(б) 16 июля 1943 г., - полностью снабжается Архангельск – крупный порт Советского Союза, Северодвинск, Мурманск, уголь Воркуты идет в Ленинград, Киров, Горький, Москву». В 1942 г. в Ленинград прибыло 89 эшелонов печорского угля, или 71,6% всего твердого топлива, получаемого городом на Неве9.

Ответственную задачу решала нефтяная промышленность Коми АССР, особенно в 1942 – 1943 гг., когда общесоюзная добыча нефти составляла порядка 70% уровня 1940 г., а значение жидкого топлива приравнивалось к самому грозному боевому оружию. На 1942-й и последующие годы приходились успехи в разработке и освоении шахтного способа добычи так называемой «тяжелой нефти».

В условиях военного времени значительно сократилось и даже прекратилось поступление в Коми АССР многих промышленных и продовольственных товаров. В связи с этим применяюсь меры по увеличению производства из местного сырья товаров и продукции для населения и народного хозяйства. Так, на предприятиях местной и кооперативной промышленности стали осваивать производство ряда мясомолочных и других пищевых продуктов, кожгалантереи, мыла, спичек и т.д. Увеличился выпуск различных строительных материалов.

Бурный рост добывающих отраслей промышленности в северных районах республики вызвал необходимость столь же быстро создать целый комплекс вспомогательных производств и, прежде всего, укрепить энергетическую базу Печорского бассейна. В годы войны на месте маломощных локомобильных установок возводились турбинные электростанции в Воркуте, Инте, Ухте. Сооружение их приравнивалось к первоочередным оборонным стройкам. Весной 1942 г. с помощью ленинградских инженеров на берегу р. Воркуты развернулось строительство теплоэлектроцентрали ТЭЦ-1 – крупнейшей новостройки военного времени, давшей жизнь десяткам предприятий. Строители, проектировщики, не имея опыта возведения крупных железобетонных каркасов в условиях сильных морозов на грунте вечной мерзлоты, искали новые способы ведения железобетонных работ. Строительство вели скоростными методами. Многие недостающие механизмы изготовляли на месте, модернизировали. Некоторые сооружения станции из-за отсутствия металла выполнялись из дерева.

В честь победы под Сталинградом в январе 1943 г. лесозаготовители Коми края досрочно выполнили месячный план и в оставшееся время заготовили дополнительно в фонд обороны более ста тысяч кубометров древесины. Лозунгом дня для рабочих леспромхозов стало суровое правило: «Не уходить с делянки, пока не будет выполнен план и социалистическое обязательство каждого члена фронтового коллектива». В трескучий мороз, снежную мглу люди выходили на делянки затемно и трудились допоздна, порой при свете костров.

Война была серьезным и тяжелым испытанием и для коми деревни. Уже в первые военные месяцы 1941 г., в самый разгар полевых работ из-за призыва в армию сельское хозяйство Коми АССР лишилось почти трети трудоспособных колхозников, в том числе основной массы механизаторов МТС, агрономов, зоотехников и других специалистов10. Фронт продолжал забирать из села людские ресурсы и в последующие годы, что не могло не сказаться на демографической ситуации. Постоянное сельское население республики сократилось с 304,1 тыс. человек в 1941 г. до 200,4 тыс. в 1945 г., а число трудоспособных работников на колхозном производстве снизилось до 48,3 тыс. в 1945 г. против 96,7 тыс. в 1940 г., то есть в два раза (сведения на конец года)11.

Ведущую роль в сельском хозяйстве Коми АССР по-прежнему играли колхозы. На их долю в военный период приходилось свыше 80% всех посевов. Возрос удельный вес подсобных предприятий (совхозов и сельхозов) системы ГУЛАГа НКВД СССР12. Война ослабила многие участки колхозного производства. Все «мужские» работы теперь перекладывались на плечи женщин, подростков и стариков. Женщины, наряду с допризывниками, превратились в основной резерв комплектования массовых профессий в МТС, колхозах и совхозах республики. Подготовка механизаторских кадров шла через краткосрочные курсы в школах механизации.

Основной задачей, своего рода «первой заповедью», для колхозов и совхозов Коми края в условиях войны стало строгое и неукоснительное выполнение плана поставок государству разнообразной сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерна. Во всех районах республики шла подлинная битва за урожай, в ходе ее труженики села проявляли подлинный героизм, равный подвигу бойцов Красной Армии на полях сражений. Недоедая, недосыпая, люди находили в себе силы работать по 10 – 12 часов, нередко целыми сутками оставаться в поле и выполнять работу за двоих-троих. Так, в 1941 г. машинист колхоза «Луч» Сыктывдинского района И. Изъюров сенокосилкой скашивал за смену 6 – 7 га вместо 3 – 5 по норме. В сельхозартели «Югыдлань» («К свету») Зеленецкого сельсовета колхозницы А. Камбалова и И. Конакова на косьбе сена вручную выполняли ежедневно не менее 7 – 8 норм. В колхозе имели Бабушкина Удорского района комсомолка Елизавета Афанасьева дневную выработку на жатве в 1942 г. довела до 3,8 тыс. кв. м, в то время, как и 1 тысяча считалась большим успехом.

С большой отдачей сил трудились животноводы. «Сейчас, даже невозможно передать, как невероятно трудно было в животноводстве в годы войны, – рассказывала знатная доярка ижемского колхоза «Трактор» А.П. Чупрова. – Кормов не хватало. Приходилось работать за троих, четверых: быть дояркой, пастухом, возчиком кормов, воды, да еще работать на лугах и полях. А весной, когда наступала бескормица, с утра до вечера собирали, где только могли, остатки сена, соломы, ветки». В книге «Взгляд сквозь годы», посвященной истории Усть-Куломского района, ее автор М.И.Игнатов так описывает это время: «В ряде колхозов района почти ничего не оставалось для выдачи на трудодни. Вся надежда была на личное подворье и свой приусадебный участок. Хлеб во многих семьях выпекался с добавлением пихтовой коры и трав (клевер, листья рябины и др.). Ко всему, скоро и пихты поблизости не стало... Голод пришел в села Вольдино, Руч, Воч, Мыелдино, в деревни Скородум, Пожегдин, Выльгорт, Бадьельск. Для многих жителей исход оказался трагическим. От истощения мужчины и женщины, особенно дети, опухали, умирали...»

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 7 апреля 1942 г. «О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих», только в 1942 г. в Коми крае под частные огороды выделено 1410 га земель13. Свои подсобные хозяйства создали лагеря системы ГУЛАГа НКВД (МВД) СССР. Посевные площади под картофелем и овощами в этой системе увеличились с 5,6 тыс. га в 1942 г. до 6,5 тыс. в 1943 г.14. В пригородной зоне Воркуты только за 1941-1945 гг. было создано 5 новых совхозов и около 20 животноводческих ферм. В 1945 г. почти половину молочной продукции для населения Воркуты поставляли пригородные совхозы и городские подсобные хозяйства.

Однако потребности городов и рабочих поселков республики за счет местных ресурсов далеко не удовлетворялись. Продовольственное положение в целом оставалось крайне тяжелым, несмотря на то, что в основном с 1943 г. несколько увеличились централизованные государственные продовольственные фонды, и росла среднемесячная заработная плата рабочих и служащих. За годы войны среднемесячная зарплата рабочих и служащих республики увеличилась на треть, что было несколько выше, чем по стране. В 1945 г. уровень оплаты труда в крае превышал общероссийский на 7%15. Но в связи с введением новых налогов, повышением налоговых ставок, а также других отчислений (госзаймы и денежно-вещевые лотереи, которые по ряду позиций приобретали смысл безвозвратного изъятия средств у населения) и взлетом рыночных цен реальная заработная плата в 1945 г. равнялась лишь 40% довоенной (сведения в целом по СССР)16.

Крайне тяжелым для сельского хозяйства Коми АССР оказались последние военные годы. Борьба за коренной перелом в войне, переход Красной Армии в наступление вынуждали брать из деревни все новые и новые людские и материальные ресурсы. Производственные мощности сельского хозяйства практически не обновлялись, и предельная эксплуатация преимущественно старой техники при отсутствии запасных частей и низкой квалификации, заново подготовленных механизаторов, приводила к быстрому ее износу, поломкам и авариям. Ремонтировать и реставрировать технику часто приходилось подручными средствами. Чтобы показать характер трудностей, с которыми пришлось тогда столкнуться труженикам села, приведем небольшой отрывок из воспоминаний П.А. Безносова.

Весной 1944 г. «на 5 колхозов Койгородского сельсовета было всего четыре стареньких колесных трактора ХТЗ, а вспахать надо было около 1500 га земель, к тому же не хватало более 150 т семян. Много лошадей в колхозах из-за бескормицы к началу полевых работ находились в стойлах, подвешенными на ремнях». Схожая картина была и в хозяйствах других районов республики. Суровая необходимость заставила использовать в качестве тягла крупный рогатый скот. В 1944 г. по республике на различных сельскохозяйственных работах использовалось 3,7 тыс. быков, непродуктивных коров, оленей17.

Но продуктивность животноводства, средняя урожайность и зачастую валовые сборы зерновых, картофеля и овощей продолжали снижаться. Вот поэтому колхозному крестьянству приходилось сдавать государству большую часть урожая, продуктов животноводства, порой отказывая себе в самом необходимом. Ослабление экономики колхозов сказалось на распределении доходов, оплата трудодней осуществлялась по остаточному принципу. Крестьяне получали за свой труд «учетные палочки», а выдача зерна на трудодни постоянно сокращалась. Процесс синхронного оскудения трудовых, материальных и продовольственных ресурсов привел к тому, что весной 1944 г. повсеместно стал ощущаться сильный голод. От недоедания только в селе Койгородок умерло 17 человек18.

Несмотря на все издержки, ценой перенапряжения человеческих и материальных сил колхозы Коми АССР досрочно выполняли планы сельхозпоставок.

В период Великой Отечественной войны в Коми АССР значительно расширилась производственная база промышленности и возросла роль ее продукции в военной экономике страны. Вместе с тем, трудности военного времени сдерживали темпы индустриального развития республики. Особенно тяжело они сказались на работе лесной отрасли, на материальном положении широких народных масс.

Общественная, культурная жизнь и быт

в годы Великой Отечественной войны в Коми АССР.

В результате мобилизации только за первые три месяца войны в армию было призвано 14488 человек из 38326 рабочих и служащих Коми края, то есть более одной трети19. Для решения обострившейся в связи с этим кадровой проблемы органы власти перераспределили между предприятиями неработающее трудоспособное население, а также рабочих и служащих, освобожденных от работы из-за сокращения штатов, направляя их на первостепенные участки производства. На предприятиях вводились обязательные сверхурочные работы. Рабочий день удлинялся до 10 – 11 часов при 6-дневной рабочей неделе, временно отменялись отпуска. На смену ушедшим воевать на предприятия пришли женщины, учащиеся старших классов, студенты. Профессии, которые принято называть «мужскими», теперь становились обычным делом женщин во всех отраслях промышленности, почти на всех видах работ. Вот типичное сообщение в газетах того времени: «В Кунибском льнозаводе мужские специальности заняли комсомолки, жены красноармейцев. Лидия Старцева еще недавно была кочегаром, а затем стала помощником машиниста локомобиля. Когда заводу потребовался машинист. Лидия Старцева смело заняла его место... На всех участках льнозавода первое слово принадлежит женщинам»20.

Одним из важных источников пополнения рабочей силой промышленных предприятий стало эвакуированное население из Карело-Финской ССР, Ленинградской и некоторых других областей. К концу 1941 г. только на предприятиях местной и лесной промышленности края было трудоустроено 3503 человека из числа эвакуированных граждан21.

Массовое привлечение новых промышленных кадров потребовало их ускоренной профессиональной подготовки. Учеба проводилась бригадно-индивидуальным методом непосредственно в цехах, где новички под руководством опытных мастеров прямо у станков осваивали соответствующие профессии. Так, комсомолец А. Гитев, токарь затона «Красный водник», выполнявший 4-5 норм в день, создал бригадную школу «двухсотников» и за короткое время обучил в ней передовым методам труда шесть молодых рабочих. Для обучения работников более сложным специальностям при леспромхозах и мехлесопунктах создавались кружки и курсы без отрыва или с отрывом от производства.

Огромную роль в пополнении промышленности кадрами квалифицированных рабочих сыграла система школ и училищ трудовых резервов. Только в военные месяцы 1941 г. школы ФЗО подготовили 1245 молодых рабочих по семнадцати специальностям, которые были направлены в тринадцать предприятий и крупных производственных объединений22.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1941 г. было введено всеобщее обязательное обучение населения основам противовоздушной и противохимической обороны. Повсеместно организовывались группы самозащиты и санитарные дружины. Тысячи мужчин и женщин овладевали военными специальностями в кружках и командах Осоавиахима, на курсах Общества Красного креста. В соответствии с принятым 17 сентября 1941 г. постановлением ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» в Коми крае были поставлены на учет все мужчины от 16 до 50 лет. Они подлежали обучению по 110-часовой программе вневойсковым путем, без отрыва от работы и учебы. 1 октября 1941 г. в 159 военно-учебных пунктах начались занятия первой очереди всевобуча23.

Уже в первые месяцы войны в Коми АССР развернулось общественное движение – забота о Красной Армии, вылившаяся в разнообразные формы помощи фронту, семьям защитников Родины, освобожденным районам и т.д.

Трудящиеся республики активно включились в движение за создание Фонда обороны из своих личных средств. Рабочие и служащие предприятий и организаций отчисляли в Фонд обороны двух – трехдневные заработки, вносили свои трудовые сбережения и облигации государственных займов, колхозники и колхозы давали, кроме денежных взносов, продукты питания, скот. Работники речной пристани «Сыктывкар» в резолюции, принятой на митинге, заявили: «Мы горячо поддерживаем почин трудовых рабочих и интеллигенции Советского Союза по созданию Фонда обороны, направленного на дальнейшее укрепление мощи любимой Красной Армии, на окончательное истребление фашистских извергов, обязуемся отчислять в Фонд обороны двухдневный заработок ежемесячно, до полной победы над фашизмом».

Новой формой помощи фронту стал сбор средств трудящихся республики на боевую технику в подарок Красной Армии. Инициаторами этого движения выступили молодые рабочие и служащие лесоучастка Иван-Чомья Гагшорского мехлесопункта Сысольского района и комсомольцы заполярных промышленных строек. Почин был поддержан во многих местах республики. На строительство самолета «Пионер Коми АССР» и авиазвена «Печорский комсомолец» было собрано 1 млн. ПО тыс. руб.; 2 млн. 25 тыс. руб. было собрано на строительство эскадрильи самолетов «Коми комсомолец». Нефтяники Ухты, угольщики Воркуты и Инты, железнодорожники Северо-Печорской магистрали внесли из своих сбережений средства на две эскадрильи боевых самолетов и танковые колонны. В целом за годы войны рабочие, колхозники и служащие Коми АССР передали в Фонд обороны и специально на постройку танков, самолетов, пушек, бронепоездов, по данным Коми конторы Госбанка СССР (на 23 сентября 1944 г.), 58650 тыс. руб., в том числе 26560 тыс. руб. на боевую технику. Кроме того, от колхозников и общественных фондов колхозников поступило 4800 голов скота, 13 тыс. пудов зерна, 236 тыс. литров молока, 7900 пудов овощей24.

В ходе освобождения Красной Армией советской земли трудовые коллективы Коми АССР вносили свою лепту в восстановление хозяйства областей, пострадавших от врага. Вот характерный документ - постановление от 26 ноября 1943 г. бюро Прилузского райкома ВЛКСМ «О заготовке древесины для восстановления Донбасса»:

«§ 6.1. Учитывая большой развал промышленных центров нашей страны, освобожденных от немецкой оккупации, оказать силами комсомольцев помощь для восстановления Донбасса лесоматериалом в количестве 4,5 тыс. куб. м сверхплановой заготовки леса по району. Для чего мобилизовать всех комсомольцев и молодежь на перевыполнение норм выработки, а также объявить два выходных дня 19 и 26 декабря массовым воскресником по заготовке и вывозке лесоматериалов. Секретарь РК ВЛКСМ М. Сердитов»25.

Трудящиеся Коми края в июле 1942 г. направили освобожденным районам Тульской области 45 вагонов различных подарков. Среди них было 30 вагонов стройматериалов26, несколько вагонов с одеждой, обувью, предметами домашнего обихода, а также большая партия продовольствия – мяса, масла, рыбы, консервов и других продуктов питания.

В годы войны по сравнению с довоенным периодом сократились расходы государства на социально-культурные мероприятия. Вместе с тем за 1941 – 1945 гг. удалось в основном сохранить систему здравоохранения, а также других отраслей социально-культурной сферы. В Коми АССР система здравоохранения получила за годы войны дальнейшее развитие. Это связано, прежде всего, с ростом новых городов и рабочих поселков на базе лагерных подразделений НКВД (МВД) СССР - в основном в местах добычи угля, нефти и строительных центров республики. За второе полугодие 1941 – 1945 гг. были введены в строй больницы на 1040 мест, возросло число больничных и поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов. Наиболее быстрыми темпами увеличивалось количество врачей. Однако на 10 тыс. человек в Коми АССР приходилось среднего медицинского персонала на 30% меньше, чем в среднем по Российской Федерации, а врачей – вдвое. В годы войны на территории республики медицинские работники не допустили массового распространения инфекционных болезней. Но естественная смертность из-за болезней была высока, особенно среди заключенных. Динамика заболеваемости населения отдельными инфекционными болезнями была неустойчивой. Довольно широко распространились заболевания, порожденные тяжелыми военными условиями жизни населения, - цинга, туберкулез и другие.

Большие трудности были в работе учреждений народного образования. В первую очередь, остро ощущался недостаток педагогических кадров. Уход в армию мужчин-учителей заставил школы переходить на занятия в две смены, нагрузка на оставшихся учителей возросла в 1,5 – 2 раза27. Резко снизилась успеваемость: в 1944/1945 учебном году - до 70%28. Ухудшилось снабжение школ учебниками, оборудованием, письменными принадлежностями. Иногда на несколько учеников приходилось по одному учебнику, не хватало тетрадей. Писали самодельными чернилами на газетных листах, оберточной бумаге. Уроки проходили в плохо отапливаемых помещениях.

Чтобы как-то поддержать учащихся, зачастую полуголодных, в ряде районов их кормили завтраками на протяжении всего учебного года. В Сыктывкаре школьники могли питаться по карточкам после уроков в двух детских столовых на 1800 человек29.

Советская школа со всеми ее достоинствами и недостатками была порождением сложившейся в стране политической системы с присущими ей идеологическими штампами и мифологемами. В условиях войны ее работа была заметно перестроена, на первый план в учебно-воспитательной деятельности вышла задача воспитания патриотизма. В соответствии с решениями правительства в школе вводились новые правила поведения учащихся, пятибалльная система оценок, обязательная сдача выпускных экзаменов. В старших классах обязательными стали военное обучение и физическая подготовка. Дополнительные военные навыки учащиеся могли получить в различных кружках оборонного характера. Так, в Усть-Вымской средней школе в 1941/1942 учебном году был организован кружок по подготовке истребителей танков. Учащиеся устраивали военизированные походы, кроссы с преодолением препятствий, ночные военные игры: «лыжный рейд в тыл врага», «уничтожение воздушного десанта противника».

Школьники активно участвовали в общественно-полезном труде: работали на лесосплаве, на колхозных полях, пришкольных участках, заготавливали топливо, ремонтировали школьные здания и инвентарь, помогали семьям военнослужащих. В отчете заместителя наркома просвещения Коми АССР в Наркомпрос РСФСР об итогах работы школ Коми АССР за 1942/1943 уч. год отмечалось, что учебные заведения республики наладили производственное обучение учащихся по различным специальностям, как-то: шоферов, трактористов, прицепщиков, машинистов конной тяги, рабочих лесосплава и др. За зимний период в республике было подготовлено по агротехнике сельскохозяйственных работ более 13 тыс. учащихся, трактористов – 112, шоферов – 42, прицепщиков - 30, сплотчиков – 330. Все эти учащиеся после окончания учебного года под руководством опытных наставников работали на разных производствах30.

В непростых условиях проходила подготовка кадров в педагогическом и учительском институтах, а также в средних специальных учебных заведениях. В 1942 г. число студентов в них сократилось по сравнению с 1940 г. в 1,5 раза. Это объяснялось тем, что многие студенты были призваны в Красную Армию, часть ушла на производство, где недоставало рабочих рук. Соответственно сократился выпуск молодых специалистов31. На фронт отбыло и немало преподавателей. В начале войны в Коми пединституте временно были введены учебные планы с сокращенным сроком обучения и проведены два досрочных выпуска. В конце 1941 г. в пединституте разместился эвакуированный из Петрозаводска Карело-Финский университет. Была создана объединенная дирекция. Работали краткосрочные курсы подготовки учителей. Эти мероприятия сыграли решающую роль в обеспечении школ учительскими кадрами и бесперебойной их работы в самый трудный период войны.

В отличие от стран фашистского блока, в которых на время войны оказались закрытыми все высшие учебные заведения, в СССР их работа не прекращалась. За военные годы вузы Коми АССР подготовили более 300 специалистов.

В системе информирования населения в военные годы ведущее место по-прежнему отводилось периодической печати. В начале войны, в связи с нехваткой бумаги, уходом в армию опытных газетчиков, временно прекратилось издание журнала «Ударник», газета «Коми комсомолец». Уменьшились тиражи республиканской газеты «За новый Север» и всех районных газет. Но и в этих условиях печатное слово способствовало формированию в массовом сознании высоких патриотических чувств, рождало желание отдать все силы для победы над врагом.

Работа газет дополнялась радиоинформацией. В первый период войны в республике действовало 68 радиоузлов, 16 радиоприемников и свыше 17 тысяч радиоточек. Затем их стало больше. Помимо голоса Москвы, трудящиеся девяти районов (из 16) могли ежедневно слушать 30–минутную местную радиопередачу на коми и русском языках. При сыктывкарском радиокомитете транслировались радиопередачи на польском языке для польских граждан, работающих на предприятиях республики32.

В военные годы продолжало развиваться театральное искусство. Театр в этот период стал одной из редких отдушин для населения республики в его тяжелой напряженной работе на оборону страны. Посещение театра было праздником, наградой, которая помнилась многие месяцы, придавая новые силы, уверенность в победе. Центральное место в репертуаре Коми драматического театра заняли лучшие патриотические пьесы советских драматургов А.Корнейчука, Л.Леонова, К.Симонова, В.Катаева. В первом году войны ставились пьесы «Как закалялась сталь», «Шел солдат с фронта», «Фельдмаршал Кутузов», «В степях Украины» и другие произведения. В последующие годы репертуар театра пополнился пьесами коми драматургов: С.Ермолина «Домна Каликова», Н. Дьяконова «Усть-Куломское восстание», «Герой» – о ратном подвиге Героя Советского Союза Н.В. Оплеснина, «В дни войны» – о самоотверженном труде колхозников в глубоком тылу.

В годы войны успешно выступал молодой ансамбль песни и пляски Коми АССР. Участники ансамбля были частыми и желанными гостями на многих предприятиях, стройках, колхозах. Значительный вклад в сценическое искусство внесли Усть-Куломский и Объячевский колхозные театры.

Заметным явлением в культурной жизни республики стало рождение уникального театра за Полярным кругом. 8 августа 1943 г. начальник «Воркутастроя» М.М. Мальцев подписал приказ о создании на основе хозрасчета музыкально-драматического театра. Большинство актеров нового театра были заключенными Воркуталага. На воркутинской сцене предстояло вновь обрести себя на службе искусству известным всей стране артистам, таким, как Б. Дейнека, Т. Рутковский, Б. Козин, В. Головин и другие. Первым художественным руководителем стал Б.А.Мордвинов, бывший главный режиссер Большого театра СССР, причем на момент своего назначения он был узником одного из воркутинских лагерей.

26 ноября 1943 г. на базе нескольких поселков был образован город Воркута. Имя города было фактически засекречено. «Страна почти ничего не ведала о Воркуте», – писала «Правда» еще в 1946 году. «Газета за пределы Воркутстроя НКВД СССР не распространяется», – с таким примечанием выходила в начале 40-х годов местная многотиражка «Заполярная кочегарка». Почтовый ящик № 223 – вот чем была Воркута для внешнего мира, и что творилось в том «ящике», разглашению не подлежало33.

1 октября 1943 г. состоялась премьера оперетты И. Кальмана «Сильва». Газета «Заполярная кочегарка» писала в те дни: «Создание театра – большая радость для Воркуты. Открытие его, совпавшее с победоносным наступлением нашей доблестной Красной Армии, войдет в историю Воркуты как радостная, торжественная дата».

С момента своего зарождения Воркутинский театр складывался как многожанровый, способный удовлетворить разные вкусы. Успеху у зрителей способствовал и разнообразный репертуар театра. Его коллектив ставил классические и современные спектакли, оперы и оперетты. О размахе работы Воркутинского театра во время войны красноречиво говорит цифра: шестьсот спектаклей и концертов в год. По приблизительным подсчетам, за сезон выпускалось в среднем до 13 новых спектаклей и концертных программ34.

Большую помощь семьям фронтовиков и инвалидам войны оказывали профсоюзные, комсомольские и другие общественные организации Коми АССР. Они организовывали воскресники, декадники по сбору денежных средств, предметов домашнего обихода для нуждающихся семей. Заботой были окружены дети. В годы войны на содержание детских учреждений выделялось 13 – 15% всего бюджета Коми АССР. Достаточно сказать, что за вторую половину 1941 – 1945 гг. было введено в строй новых детских учреждений на 930 мест. Во время войны для детей, оставшихся без родителей, были открыты 15 новых детских домов35. В 1943 г. по сравнению с 1940 г. количество детских садов почти утроилось, а число детей в них увеличилось в 3,7 раза36. Оздоровительная работа в этих дошкольных учреждениях позволяла как-то поддерживать развитие нового поколения.

Люди ГУЛАГа.

Приведенные выше данные – это официальная хроника событий, событий, которые потрясли не только нашу страну, но и весь мир. Сражения на фронте и в тылу представляют собой ярчайшие примеры подвига народного, подвига во имя мира и Победы. Но у каждой медали есть своя оборотная сторона. Долгое время в нашей стране оставалась под запретом одна из самых трагических страниц в истории СССР в годы Великой Отечественной войны. Имя этой странице ГУЛАГ.

На территории Коми края находилась одна из крупнейших провинций ГУЛАГа НКВД СССР. Созданные еще в 1930-е гг. и разбросанные практически по всей территории лагеря с началом войны стали давать продукцию оборонного значения и работать непосредственно по своему предназначению. Северный и Печорский лагеря продолжили работы по строительству железной дороги Котлас-Воркута. Усть-Вымский лагерь осваивал производство лыж, заготавливал древесину. Ухтинский и Воркутинский лагеря добывали нефтепродукты, уголь, минеральное сырье стратегического назначения. В 1941 г. численность заключенных заметно выросла. Это объяснялось, с одной стороны, широким размахом транспортного и промышленного строительства, с другой стороны – эвакуацией лагерей и колоний ГУЛАГа из европейской части страны в связи с немецким наступлением. К 1 января 1942 г. по подсчетам исследователей число заключенных в регионе составило более 200 тысяч человек. Лагеря пополнили граждане Польской республики и так называемый «ненадежный элемент» из республик Прибалтики, Молдавской ССР, западных областей Украины и Белоруссии37. Механизм использования подневольного труда к этому времени был четко отработан, и система ГУЛАГа исправно снабжала рабочей силой предприятия и стройки Коми АССР.

С началом Великой Отечественной войны положение заключенных заметно ухудшилось. Был установлен 10 – 12-часовой рабочий день, отменены выходные. Одновременно были повышены трудовые нормы и снижено котловое довольствие. Отказ от работы приравнивался к контрреволюционному саботажу и карался смертной казнью. Лагерное начальство и оперативно-чекистские отделы наделялись неограниченными полномочиями. Участились массовые расстрелы. 8 декабря 1941 г. глава НКВД СССР Л.П. Берия подписывает приказ № 792/к. «О мероприятиях для повышения производительности труда заключенных». Сталинский нарком требовал от своих подчиненных добиваться наиболее четкой организации трудового использования заключенных. В перечне мероприятий по повышению производительности наряду с пунктом о введении специальных книжек для «отличников» труда, особо «трогательной» выглядит забота наркома об обеспечении для каждого заключенного возможности нормально поспать 7 – 8 часов после каторжного рабочего дня.

А в 1941 г. в Коми АССР от голода и болезней, от непосильного труда погибло более 20 тысяч заключенных38.

В январе 1942 года восстали заключенные Усть-Усинского лагпункта «Рейд» (возглавил их начальник лагпункта, бывший заключенный Ретюнин, помогали бывшие полковники, преподаватели военной академии Дунаев и Соломин). Лишь в феврале восставших уничтожили регулярные части армии.

Характерной чертой военного времени было достижение цели любой ценой. Особенно наглядно это проявилось в процессе завершения строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали.

На строительстве дороги до осени 1941 г. работало свыше 85 тысяч заключенных и около 30 тысяч вольнонаемных39. А к началу 1942 г. общая численность заключенных железнодорожных лагерей достигла 170 тыс. человек40. Темпы сооружения железной дороги с началом войны ускорились, поскольку выросло ее стратегическое значение, особенно для снабжения военной промышленности районов Европейского Севера, железнодорожного транспорта и морского флота углем и нефтью, лесом и газом. Путь укладывался одновременно на нескольких участках (одна группа строителей шла навстречу другой). Передовые бригады и «боеучастки», специально созданные политотделом на ключевых объектах стройки, в некоторые дни прокладывали до 5 километров пути. Таких темпов тогда еще не знала отечественная практика железнодорожного строительства.

Из воспоминаний заключенного Вениамина Васильева: «Благородство начальству начисто было неведомо. Сделаешь, например, норму, сдашь участок трассы десятнику и обращаешься к конвоиру за разрешением идти в «зону», нужен пропуск. Конвоир на торце солидного полена коряво пишет: «пропуск», и с этим «пропуском» на плече, с заплетающимися от усталости ногами идешь, несешь здоровенным лбам топливо для обогрева их жилья.

Иногда конвоир заставлял переносить себя на руках через топкие места. Частенько мы отчерпывали лопатами воду с того места, на которое он собирался сесть, дабы обозревать фронт работ.

Никто из работавших присесть не мог, даже если очень устал. Если все же садился, то конвойный пинками и прикладом избивал уставшего зека, поднимал и заставлял работать, приговаривая: «Поднимайся, вражина, а то так прибью, здесь и подохнешь!». Власти выше конвойного у нас не было. Жаловаться можно было только богу. Так строился тракт. Так поднималась производительность труда»41.

Чтобы дать представление, как выглядела борьба за повышение производительности труда заключенных на практике, достаточно привести высказывание одного из лагерных чинов. Обращаясь к заключенным, этот начальник заявил: «Я оставлю на вас только кожу и кости, но кубики вы мне дадите». Бывший узник ГУЛАГа, писатель Л. Разгон отмечал, что «лагеря, строившие дорогу, стали той же обычной мясорубкой, где уничтожались — уничтожались бессмысленно и жестоко - сотни тысяч людей. Те, которые могли бы воевать, трудиться, создавать необходимый для ведения войны потенциал».

Среди десятков тысяч людей, отбывавших наказание в Воркуто-Печорском исправительно-трудовом лагере НКВД СССР, находился и Михаил Васильевич Крюков, 1884 года рождения, профессор архитектуры, бывший ректор Всесоюзной Академии Архитектуры.

М. В. Крюков Военной Коллегией Верховного суда СССР в мае 1939 года был осужден на 20 лет лишения свободы и с поражением в политических правах на 5 лет.42

С началом Великой Отечественной войны тысячи узников лагерей обращались с заявлениями в различные инстанции с тем, чтобы в минуты опасности, нависшей над страной, принести своим свободным трудом пользу Родине на фронте или в тылу. С подобным заявлением обратился и М. В. Крюков. (См. приложение 2)

На это обращение, как и другие, Михаил Васильевич ответа не получил. Умер он в лагере 9 января 1944 г. Реабилитирован посмертно 7 июля 1956 г.

В то же самое время численность заключенных ГУЛАГа постоянно менялась в ту или иную сторону. На основании специальных решений ГКО и Указов Президиума Верховного Совета СССР отдельные группы заключенных и спецпереселенцев подпадали-таки под досрочное освобождение с дальнейшим призывом в ряды Красной Армии. Во-вторых, директивные органы Коми АССР неоднократно обращались в ЦК ВКП(б), СНК СССР, другие союзные наркоматы с просьбой о дополнительных завозах рабочей силы на предприятия и стройки республики. Эти запросы обычно выполнялись. Например, в письме заместителя наркома внутренних дел СССР на имя Коми обкома ВКП(б) от 5 марта 1942 г. сообщалось, что в течение марта-июня 1942 г. в Коми АССР будет отправлено 21 тыс. заключенных43. Такие перемещения рабочей силы по системе ГУЛАГа НКВД СССР наблюдались регулярно, этот получил отражение в данных таблицы 1.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ССЫЛЬНЫХ В КОМИ АССР В 1941-1945 гг.*

| | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. |

| I. Заключенные - всего (среднесписочный состав) | 249253 | 160933 | 74031 | 123129 | 138823 |

| в т. ч. занятые: - в строительных лагерях | 158490 | 79566 | 37816 | 46016 | 48372 |

| - в угольных лагерях | 27393 | 34295 | 32869 | 48979 | 66080 |

| - в нефтегазодобывающих лагерях | 39087 | 22827 | 15304 | 12896 | 11014 |

| - в лесозаготовительном лагере (Усть-Вымлаг) | 24183 | 24245 | 13615 | 15332 | 12357 |

| II. Спецпереселенцы и ссыльные - всего (на начало года) | около 49000 | более 56000 | около 44000 | 38905 | нет сведений |

| в т. ч. по категориям: - бывшие кулаки | 17634 | около 15500 | около 15000 | 14719 | 13977 |

| - советские немцы с детьми | 18399 | 25077 | 20122 | 15869 | 15198** |

| - польские граждане | 12292 | нет свед. | 8104 | 7587 | нет свед. |

* Источник: Игнатова Н.М. Горькие судьбы // Покаяние. Мартиролог. Т. 1, - Сыктывкар, 1998. - с. 241, 276;

Турубанов А.Н. Спецпереселенцы и ссыльные в Коми АССР в 30—50-е годы // Вопросы истории Европейского Севера (проблемы социальной экономики и политики: 60-е годы ХIХ-ХХ вв.): Сб. науч. ст. – Петрозаводск, 1995 – с. 157; НА РК, ф. 1329, оп. 1, д. 429, л. 2, 4; Морозов Н.А. Гулаг в Коми крае. 1929-1956 гг. – Сыктывкар, 1997, - с. 181.

** Сведения на 1 июля 1944 г.

Скудный паек и повышенные производственные нагрузки вели к высокой заболеваемости и смертности этих людей.

Еще один пример лагерной жизни в годы войны: «Да! Лагерного обмундирования нам не полагалось. Ведь мы числились за Воркутой, а до нее не дошли. Не знаю, дошло ли до нее наше обмундирование? Туфли мои совсем развалились, попробуйте зимой, в тайге, по снегу походить в парусиновых летних туфлях и не «загнуться». Я обвязывал их разными тряпками, да без толку. Можно сказать, ходил босой по тайге. Как выдержали ноги? Не понимаю! Может быть, в экстремальных ситуациях организм включает какие-то скрытые резервы? Или мы так плохо знаем возможности своего организма.

Однажды, нашел в чьей-то ловушке, в тайге полуживую лису, она пыталась даже укусить. Мех уже начал линять, но выглядел еще прилично. Вытащил ее из ловушки, притащил в лагерь. Там спецы освежевали, шкурку распялили, а потом отдал я ее вохровцу в обмен на хлеб и махорку. Буханку хлеба он отдал, а махорку зажилил. Махорка среди курящих была дороже хлеба. Тушку мы сварили на костре и съели. Мясо мускусное, вонючее, противное, но «голод не тетка». Такие везения тоже помогали выжить. В лагерной жизни нельзя брезговать, здесь не до «гурманства»»44.

В докладной записке «О санитарно-бытовых условиях заключенных Печжелдорлага НКВД» от 4 декабря 1941 г., адресованной начальнику оперативного отдела ГУЛАГа НКВД, констатировалось, что «в связи с плохими социально-бытовыми условиями заключенных в лагерях смертность и заболеваемость среди них продолжает увеличиваться и принимает угрожающие размеры». По расчетам некоторых исследователей, только в 1941 г. от голода и болезней, от непосильного труда в стране умер каждый 15-й заключенный, или более 100 тыс. человек45.

Вот каким трудом давалась нам победа, выкованная тяжелым трудом заключенных ГУЛАГа, основная масса которых – это цвет русской нации, интеллигенция и высший офицерский состав, ученые, писатели. За кусочек хлеба, в 30 – 40 градусный мороз, под присмотром «уголовников» и конвоя, работали и умирали, за себя и за Родину в нечеловеческих условиях Крайнего Севера.

Вместо послесловия…

Великая Отечественная война пока самая страшная и кровопролитная война, за всю историю войн. Наверное, ни одно событие в не принесло столько горя нашему народу, прошедшему через нее. Война – это не только сражения и оружие. Государство, участвующее в войне, в полной мере осознает, что это такое. Каждый регион страны, так или иначе, является участником этого бедствия. Коми АССР за годы войны в полной мере может считать себя воевавшей в Великой Отечественной войне. За годы войны, неоднократно жители Коми перевыполняли возложенные на них обязательства. Выполняли тяжелую работу по добыче необходимого стране сырья. Открывались театры, проводились концерты, занятия в школах. Находились деньги и силы личной для помощи фронту. С ходу, в тяжелейших условиях запускали заводы под открытым небом, не имея собственной крыши над головой, живя в землянках и погибая на каждом метре железной дороги, на каждом клочке земли. Борьба с суровым климатом Севера, вечной мерзлотой, неурожаями, открытие и разработка угольных, нефтяных, газовых месторождений, в условиях войны, при нехватке техники и специалистов. Тыл – это тоже война. Война с голодом, война с суровой природой, с разрухой, с самим собой.

Война дала стране город Воркуту (26 ноября 1943 г.), невиданные темпы строительства железных дорог, освоения природных недр земли, добычи угля и многое другое. И до сих пор, в мирное время, Республика Коми считается одним из важных регионов добычи стратегического сырья.

Но не надо забывать какой страшной ценой достались эти завоевания.

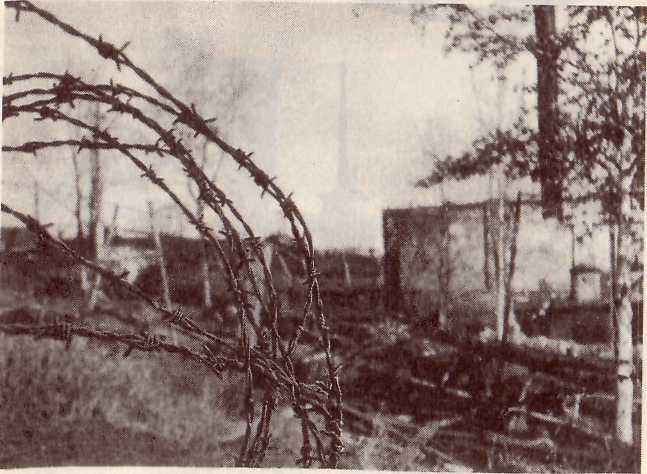

Случилось так, что Коми земля стала свидетелем и невольным участником величайшей трагедии. Тысячи безвинных жертв испытали на себе все тяготы сталинского времени. Ухта, Абезь, Сивая Маска, Кочмес, Воркута – и не перечислить всех тех мест, с километрами колючей проволоки, которые за долгие годы стали для этих людей печальной пристанью, а для других – последним пристанищем в жизни.

История Коми немыслима без событий ГУЛАГа, уцелевшие материальные объекты которого на территории республики. Обильно полита тундра потом и кровью невинно осужденных людей, оставшихся в вечной мерзлоте. Только в воркутинском архиве МВД хранится более 1 млн. учетных карточек на осужденных, из них 70-80% - это политические заключенные, т.е. печально известная 58-я статья. Через воркутинские лагеря прошли узники 136 национальностей из 22 стран мира.

Эти люди ГУЛАГа, они ковали вместе со всеми нашу Победу. Выполняли невозможное,

Мы должны помнить о тех людях, благодаря которым мы живем. Своим упорным, подчас «подневольным» трудом проложили они нам дорогу в будущее.

Ссылки

Лесная промышленность Коми АССР 1917 – 1960: Сб. док. – Сыктывкар, 1989 г. – с.155.

Республика Коми к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сб.- Сыктывкар, 1995. – с.19.

Александров А.Н. В боевом союзе. Сыктывкар, 1985. – с.63.

Канева А.Н. Нефть и газ Севера – фронту. Партийная организация Коми АССР в борьбе за развитие нефтяной и газовой промышленности в годы Великой Отечественной войны. Сыктывкар, 1972. – с.86.

Маркова Е.В., Волков В.А. Родный А.Н. Ясный В.К. Стране помогали «враги народа» // Покаяние: Мартиролог. Т. 2. Сыктывкар, 1999. – с.34.

Экгардт В.И. «Воркутауголь» в фактах и цифрах за 70 лет. Воркута. 2001 г. – с.13.

Печорский угольный бассейн. – Л. 1959. – с.147.

Коми государственный архив общественно-политических движений и формирований (КРГА ОПДФ), ф. 1, оп. 2, д. 6, л. 112, 116-118.

Угольная сокровищница Севера. – с.72.

Александров А.Н. В боевом союзе. Сыктывкар, 1985. – с.127.

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). – с 140; Коми АССР к 50-летию Советской власти: Стат. Сб. - Сыктывкар, 1967. – с.45. Республика Коми к 50-летию победы в Великой Отечественной войне. – с.57.

Республика Коми к 50-летию победы в Великой Отечественной войне. – с.33.

Дорогой борьбы и побед. Хроника Коми областной организации. - Сыктывкар, 1982. –с.137.

Морозов Н.А. Указ. соч. – с.124.

Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. – М. 1947. – с.117 – 118; Республика Коми к 50-летию победы в Великой Отечественной войне. – с.63.

Малафеев В.М. История ценообразования в СССР. 1917 – 1963 гг. – М., 1964. – с.235.

История Коми АССР. – с.373.

Безносов П.А. В тылу было тоже очень тяжело // 50 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. ( Республика Коми в годы Отечественной войны). – с.82.

Александров А.Н. В боевом союзе. Сыктывкар, 1985. – с.47.

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сб. докум. и матер.–Сыктывкар,1982.–с.71.

Александров А.Н. В боевом союзе. Сыктывкар, 1985. – с.53.

Национальный архив Республики Коми, ф. 605, оп. 1, д.138, л.1,2.

Копытин В.Н. Военный комиссариат Коми АССР в годы Великой Отечественной войны // Защита отечества: история и современность: Материалы научно-практической конференции, посвященной 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. – Сыктывкар, 2001. – с.18.

История Коми АССР.- Сыктывкар, 1978.– с.377; Коми АССР в годы Великой Отечественной

войны (1941-1945 гг.): Сб. док. и матер.- Сыктывкар, 1981, – с.184; 25 лет Коми АССР. 1921 – 1945 гг. / Изд. обкома ВКП(б) и Совета Министров Коми АССР. Сыктывкар, 1946. с.186.КРГА ОПДФ, ф. 82, оп. 1, д. 59, л. 110 об.

За новый Север, 1943, 24 окт.; Ворлэдзысь, 1942, 22 июля.

Безносиков Я.Н. Развитие народного образования в Коми АССР. Сыктывкар, 1973. – с.91.

Безносиков Я.Н. Культурная революция в Коми АССР. – М., 1968.– с.192.

Культурное строительство в Коми АССР. 1938 – 1960 гг.– с.98.

Культурное строительство в Коми АССР, – с. 85.

Республика Коми к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. – с.49.

Очерки истории Коми областной организации КПСС – с.189.

Печальная пристань. – Сыктывкар, 1991. – с.248.

Галинская Е.Б. Театр за полярным кругом // Родники пармы. – Сыктывкар, 1990. – с.143.

Коми ССР 70 лет. – с.181; Безносиков Я.Н. Развитие народного образования в Коми АССР. Сыктывкар, 1973. – с.90.

Республика Коми к 50-летию Победы в Великой Отечественной войны. – с.71.

Печальная пристань. – Сыктывкар, 1991. – с.8.

Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае, 1929 – 1956 гг. Сыктывкар, 1997. – с.181; Азаров О.И. По тундре, по железной дороге // Покаяние: Мартиролог. Т. 2. Сыктывкар, 1999. – с.177.

Печальная пристань. – с.10.

Морозов Н.А. Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае, 1929 – 1956 гг. Сыктывкар, 1997. – с.181; Азаров О.И. По тундре, по железной дороге // Покаяние: Мартиролог. Т. 2. Сыктывкар, 1999. – с.181.

Печальная пристань, – с.167.

Печальная пристань, – с.396 – 401.

КРГА ОПДФ, ф. 1, оп. 3, д. 880, л.23.

Печальная пристань, – с.170.

Печальная пристань, – с.9.

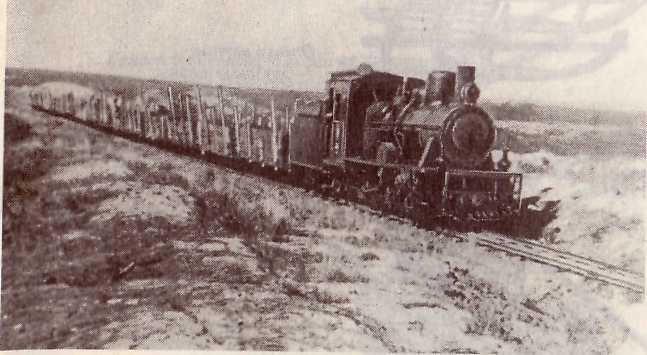

Приложение 1

Узкоколейная железная дорога от лагеря «Воркута-Вом» до лагеря «Рудник»

Узкоколейная железная дорога от лагеря «Воркута-Вом» до лагеря «Рудник»

Остатки Абезьского лагеря

Приложение 2

Народному Комиссару Обороны Союза ССР

тов. И. В. Сталину

от з/к Крюкова Михаила Васильевича, рождения 1884 г., осужденного Военной Коллегией Верх. Суда СССР по приговору от 15.05.39 г. по ст. 58 пп. 6 и 7, ст. 17 – 58 п. 8 и ст. 58 п. 11 УК РСФСР сроком на 20 лет; начало срока 22.02.1938 г., прибывшего в Воркутпечлаг 23.07.1939 г.

В исторические дни смертельной опасности, угрожающей целости, независимости и свободе моей социалистической родины, всем завоеваниям Великой Октябрьской революции и самому существованию советского государства, непереносимо тяжело для меня, советского патриота, большевика, быть безвинно лишенным свободы (своей же, родной, советской властью!), вынужденно бездействовать и даже не иметь возможности отдать всего себя на защиту всего самого священного, самого дорогого и любимого, чему посвятил свою жизнь и без чего жизнь для меня не возможна.

В день объявления войны я подал Начальнику Воркут-печлага заявление с просьбой использовать меня для обороны. Но ответа не получил.

Теперь, когда враг подходит к «колыбели» нашей пролетарской революции — городу Ленина, я не могу дальше оставаться «посторонним» наблюдателем последнего и решительного боя моих братьев и товарищей с озверелыми, зарвавшимися фашистами, бандитами. Очень прошу вас об использовании меня так, как надобность укажет: Я готов выполнить любое задание Ваше, Партии, советской власти и с радостью отдам за них свою жизнь.

Также прошу об отмене несправедливого приговора, которым я обвинен в ложных, вымышленных преступлениях, никогда мною не совершавшихся и вообще в природе не существовавших, приговора создающего для меня, как для заключенного, невыносимо тягостную возможность выполнить последний долг перед Родиной. Это ошибочное суждение обрекает меня, честного большевика, на бесполезное, бесславное прозябание, на гражданскую смерть, как бы врага народа, которым я никогда не был, не стал им теперь и никогда не буду, пока действенно мое сознание.

Сделайте мне милость, честь и счастье – верните меня к жизни, дайте мне возможность любым делом доказать мою беззаветную любовь и преданность Вам, Партии и Родине.

б. Управляющий Мосстроем, б. Начальник Строительства Дворца Советов, б. Ректор Всесоюзной Академии Архитектуры, профессор архитектуры, б. член ВКП(б) с 1919 г.

М. Крюков.

Литература.

Александров А.Н. В боевом союзе. Сыктывкар,1985 г.

Безносов П.А. В тылу было тоже очень тяжело // 50 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Безносиков Я.Н. Развитие народного образования в Коми АССР. Сыктывкар, 1973 г.

Безносиков Я.Н. Культурная революция в Коми АССР. – М., 1968 г.

Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. – М. 1947.

Галинская Е.Б. Театр за полярным кругом // Родники пармы. – Сыктывкар, 1990.

Дорогой борьбы и побед. Хроника Коми областной организации. - Сыктывкар, 1982 г.

25 лет Коми АССР. 1921 – 1945 гг. / Изд. обкома ВКП(б) и Совета Министров Коми АССР. Сыктывкар, 1946.

Защита отечества: история и современность: Материалы научно-практической конференции, посвященной 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. – Сыктывкар, 2001.

Канева А.Н. Нефть и газ Севера – фронту. Партийная организация Коми АССР в борьбе за развитие нефтяной и газовой промышленности в годы Великой Отечественной войны. Сыктывкар, 1972 г.

Коми АССР к 50-летию Советской власти: Стат. Сб. - Сыктывкар, 1967 г.

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Сб. докум. и матер. – Сыктывкар, 1982 г.

Коми ССР 70 лет.

Копытин В.Н. Военный комиссариат Коми АССР в годы Великой Отечественной войны // История Коми АССР.- Сыктывкар, 1978.

Культурное строительство в Коми АССР. 1938 – 1960 гг.

Лесная промышленность Коми АССР 1917 – 1960: Сб. док. – Сыктывкар,1989 г.

Малафеев В.М. История ценообразования в СССР. 1917 – 1963 гг. – М., 1964.

Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае, 1929 – 1956 гг. Сыктывкар, 1997.

Очерки истории Коми областной организации КПСС.

Печальная пристань. – Сыктывкар, 1991.

Печорский угольный бассейн. – Л. 1959.

Покаяние: Мартиролог. В 7 т. Сыктывкар, 1999.

Республика Коми к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сб.-Сыктывкар,1995 г.

Экгардт В.И. «Воркутауголь» в фактах и цифрах за 70 лет. Воркута. 2001 г.