11

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Центр развития творчества детей и юношества Кузнецкого района

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ТОЛОКНЯНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

Работа воспитанника

экологического объединения

МОУ ДОД Центр творчества Кузнецкого р-на

Сорокина Александра 11 лет

Научный руководитель:

педагог дополнительного

образования Сорокина Г.В.

Научные консультанты:

научный сотрудник гос.заповедника Разживина Т.В.,

методист гос.заповедника

Каратеева Н.В.

с. Явлейка Кузнецкого района

2016 год

Оглавление

Стр.

1.Введение 3

2.Обзор литературы 4

3.Материал и методика 9

4.Характеристика района исследования 10

Результаты исследований 11

6.Выводы 13

7.Литература 14

8.Приложение 15

Введение

В книге С.Н.Ивченко «Занимательно о ботанике» мне очень понравился рассказ «Медвежья ягода». Я узнал, что «генерал Топтыгин» неравнодушен к мелким мучнистым плодам толокнянки обыкновенной. Вот почему в народе прозвали толокнянку медвежьей ягодой. Ботаники тоже подтвердили это мишкино пристрастие, дав толокнянке название арктостафилоз ува узри, что по-русски обозначает «северная медвежья ягода».

А вот рисунка в этой книге не было, поэтому я попытался найти рисунок толокнянки в «Красной книге Пензенской области». рисунок нашелся, но опять я удивился: почему у многих растений фотографии, а у толокнянки – рисунок. стал я читать о толокнянке и оказалось, что в Пензенской области известно только одно местообитание этого чудесного растения - окрестности с.Сурмино, а это около с Тихменево, где живет моя бабушка. И стал я расспрашивать бабушку с дедом, что это за растение толокнянка. По совету моего учителя мы решили изучить это редкое растение.

Благодаря расспросам и собственным экскурсиям, экспедициям и походам нам удалось найти и описать несколько популяции этого редкого вида в пяти кварталах ГБУ ПО Кададинского лесничества Монастырского участкового лесничества.

Цель: Обнаружить и описать популяции толокнянки обыкновенной в окрестностях сел Тихменево и Сурмино Кузнецкого района.

Мы поставили следующие задачи:

1. Обнаружить и нанести на карту расположение популяций толокнянки.

2. Сделать описания местообитаний толокнянки.

3. Выяснить наличие цветения и плодоношения толокнянки.

Актуальность: Проблема изучения биоразнообразия очень актуальна, на 15 конгрессе европейского общества биологов растений проходившем во Франции с 17 по 21 июля 2006 года говорилось, о том, что происходит резкое сокращение биоразнообразия, поэтому важно донести до потомков информацию о ныне существующих организмах. Толокнянка обыкновенная – вид, не изученный на территории Пензенской области, поэтому очень важно заниматься изучением этого редкого вида.

Обзор литературы

Толокнянка – вечнозеленое растение семейства вересковых. Ее называют полукустарником, кустарником, но чаще всего кустарничком. Толокнянку также следует отнести к стланцам (стелющимся деревьям и кустарникам). Многолетние стебли длиной до 3 м покрыты темно-бурой корой, легко отслаивающейся. Молодые ветви зеленые или зеленовато-бурые, мелкоопушенные. Листья очередные, кожистые, толстые, голые, цельнокрайные, от обратнояйцевидных до обратноузкояйцевидных, длиной 0,8 - 4,4 см; и шириной 0,2 - 1,6 см. Цветки в количестве 1 - 7 на концах ветвей собраны в короткие поникающие кисти; на коротких цветоножках; чашечка маленькая, 5-раздельная, остающаяся при плоде, с коротко-реснитчатыми по краям, округлыми зубцами; венчик розоватый, спайнолепестный, кувшинчатый, длиной 5 - 6 мм, с 5-зубчатым отгибом. Плод - несколько приплюснутая костянка, красная, ягодо-образная, с мучнистой мякотью, диаметром 6 - 8 мм, с 5 косточками. Размножается в основном вегетативно.

Цветет в мае - июне. Плоды созревают в июле - августе.

Лекарственным сырьем являются листья и молодые облиственные побеги толокнянки.

Толокнянка обыкновенная — широко распространенное растение. В СНГ произрастает в лесной зоне европейской части, на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В европейской части СНГ и Сибири толокнянка растет в сухих изреженных сосняках с лишайниками, вереском, реже с брусникой и черникой, в лиственничных лесах на песчаных бедных по составу почвах, в березово-лиственничных редколесьях; встречается также на открытых местах: вырубках, гарях, приморских дюнах, каменистых осыпях в альпийском поясе, в лишайниковой тундре; на Дальнем Востоке - среди зарослей кедрового стланика. Толокнянка обыкновенная характеризуется очень широкой экологической амплитудой. По жаростойкости она не уступает растениям из Сахары, а потенциальная морозостойкость листьев толокнянки из арктической зоны достигает - 70°С. Толокнянка очень неразборчива в отношении механического состава и кислотности почвы и уровня грунтовых вод. Хорошо растет и при достаточном увлажнении и в условиях крайней сухости. Повышенная влажность воздуха в сочетании с очень низкими зимними температурами оказывает отрицательное влияние на жизненность толокнянки. Положительно действующим на рост и развитие толокнянки фактором является свет. В лесах европейской части СНГ запасы толокнянки резко падают с увеличением сомкнутости крон.

Листья толокнянки содержат арбутин, метил-арбутин, свободный гидрохинон (в сумме 8 - 16%, иногда до 25%), дубильные вещества пирогалловой группы (30 - 35%), галловую (6%), эллаговую, хинную, урсоловую (0,4 - 0,8%), муравьиную и другие кислоты, эллаготанин, галлотанин, эфирное масло (0,01%), уваол, гиперозид, кверцетин, изокверцетин, мирицитрин, мирицетин, витамин С (256 - 629 мг%). Содержание основного действующего вещества - арбутина в течение сезона непостоянно. Минимальное количество его в листьях приходится на фазу роста молодых побегов – 8 - 10%, в зависимости от места произрастания

Родовое название — от греческого “arktos” — медведь и “staphyle” — виноградная кисть, или гроздь; также латинское uva — виноградная кисть и ursus — медведь. Таким образом, и видовое и родовое название одинаково — медвежий виноград. Это обусловлено тем, что медведи якобы охотно поедают плоды.

Не секрет, что наши предки любили хорошо поесть, по достоинству ценя между тем и простоту приготовления пищи.

- Скорое кушанье толокно: замеси да и в рот понеси, - одобрительно отзывались они об одном из древнейших и, пожалуй, наиболее распространенном когда-то блюде.

И то верно. Как его не ценить? Почти в любом пне или бревне можно было без большого труда выдолбить или просто найти уже готовое углубление. А истолочь пестом зерно в муку (чаще всего овсяное) – дело нескольких минут. И вот весьма питательный полуфабрикат, а там и обед уже готов. О вкусовых особенностях этого блюда народ высказывался с той же выразительной определенностью, как и о способах ее изготовления:

- Хорошо кушанье, да не толокно!

Былую популярность толокна подтверждают и народные изречения.

- Толокном Волги не замесишь, - издавна говорили на Руси, гордясь привольем и мощью любимой реки.

- Глядит в окно да ест толокно, - порицали бездельников.

Ту же еду поминали, когда приходилось хулить опостылевшее однообразие пищи:

- Ныне толокно, завтра толокно, да как все одно прискучит оно.

А кушанье-то хоть и звалось все тем же «толокном», но было далеко не одинаковым в разных местах. К примеру, на севере, где и теперь не особенно просто растить хлеб (даже такой малопривередливый, как овес), толокно также издавна было в ходу, но приготовляли его не из местного или привозного зерна; выручал все тот же неизменный и бескорыстный покровитель - русский лес: скромная и неказистая его обитательница толокнянка.

И теперь на обширных просторах тундры и всей лесной зоны привольно раскинулись плантации былой кормилицы. Только так, пожалуй, и можно назвать заросли этой лесной хлебницы, созданные природой без малейшего вмешательства человека. Правда, среди обширного лесного населения это весьма скромный обитатель. Не зря же он отнесен ботаниками к самой последней категории древесных растений, фигурирующей под уменьшительным и, кажется, даже чуть-чуть пренебрежительным названием: группа кустарничков. Лесоводы даже причисляют толокнянку к самой «приземленной» составной части леса – к подлеску. Однако все это не мешает ей активно расселяться и множиться весьма обширным родом толокнянок, состоящим более чем из 50 видов.

Как ни странно, но из всего рода дико растет в нашей стране лишь уже знакомая нам толокнянка обыкновенная. Другие, далеко не все, увидишь у нас только в ботанических садах и дендрологических парках на правах переселенцев.

Кустики толокнянки обыкновенной чаще всего можно встретить в редких сорняках. Стелющиеся ее ветви, как правило, длиной не более полутора метров образуют густые приземистые кроны, напоминающие подушки из темно-зеленого бархата, как бы разбросанные каким-то волшебником на широком светлом ложе из опавшей хвои. Часто островки толокнянки, объединяясь, расстилаются пушистыми коврами, нередко на многие гектары каждый.

Короткие приземистые ее ветви густо одеты мелкими, длиной около 2,5 см овальными листочками. Листочки эти по краям всегда сильно опушены и внешне очень напоминают

листья брусники.

С первым майским теплом темно-зеленый фон толокнянок украшается розоватым или белым орнаментом ее цветов. Словно миниатюрные изящные кувшинчики, собраны они на концах ветвей в небольшие поникающие кисти. Цветки толокнянки весьма оригинальны и своим внутренним устройством. Основание их кувшинчиков заполнено сладким ароматным нектаром.

Немало находится любителей такого лакомства, но «хитрая» толокнянка одаривает сладостями лишь того, кто заработает это право честным трудом. Добираясь к упрятанному внутри цветка заманчивому кушанью, пчела, например, оказывает толокнянке жизненно важную услугу: зацепив невзначай пушистым брюшком торчащие в разные стороны тычиночные нити, она опрокидывает на себя висящие на них пылинки. Не довольствуясь запасами сладостей одного цветка-закрома, а посещая еще нескольких цветущих соседей, насекомое оставляет в каждом из них «посылочки» предыдущих цветков. Пунктуально опыляя липкие, ждущие чужой пыльцы цветочные рыльца, трудолюбивые пчелы тем самым добросовестно отрабатывают вкусное угощение.

Обоюдовыгодно такое содружество! Но ведь попадаются и менее «сознательные» компаньоны, а в первую очередь сластена слизняк. Лакомиться-то весьма горазд, а какой от него прок? И дело не только в том, что уж больно долго приходится ему ползти от одного цветка к другому: пыльцу на себе возить он вовсе не умеет. Вот и получает от ворот поворот. В красивом и привлекательном цветке для таких нежданных гостей возведены целые «фортификационные сооружения» из жестких колючих волосков. И защита эта действует безотказно.

Опыленный пчелой или другим «умелым» насекомым, цветок быстро теряет привлекательность своего уже никому не нужного наряда. Еще вчера венчики отличались, казалось бы, неподвласной времени розовато-белой свежестью, а сегодня сникли, потускнели. Зато не медлят с развитием небольшие плоды толокнянки, полностью созревающие уже августу. Красные или оранжевые, чуть сплюснутые с боков с пятью твердыми семечками внутри, они очень напоминают ягоды брусники. Только на вкус их можно различить. Если брусника славится своей сочностью и приятной кислинкой, то у толокнянки, как и подобает давнишнему поставщику толокна – муки, мякоть плода пресновато-сладкая, мучнистая. Не зря в народе зовут ягоду мучницей.

Незаурядной хлебной культурой зарекомендовала себя толокнянка: большой знаток леса профессор Б.В. Гроздов на лесных прогалинах Кировской области собирал с одного квадратного метра по 25 граммов свежих плодов, что в пересчете на гектар составляет около 25%. Как видите, скромная лесная хлебница по продуктивности с единицы площади может тягаться даже с ведущими зерновыми культурами. К тому же в ее активе еще один весьма существенный козырь: толокнянка почти не знает недородов. Значит, вполне надежной житницей была она в прошлом.

Теперь мало обращают внимания на ее мелкие плоды, хотя слегка подсушенные, они пригодны для размола на пищевую муку, которая ценится в хлебопечении и в кулинарии. Да и лесоводы больше всего ценят толокнянку лишь за ее великолепные противопожарные достоинства. Вечнозеленое растение, она трудно воспламеняется и неплохо препятствует губительному в северных краях огню.

Озеленители так же мало заботятся о судьбе урожая толокнянки: их интересуют главным образом ее незаурядные декоративные достоинства. Довольные тем, что это низкорослое растеньице весьма нетребовательно к почвам и уходу, они охотно и не без успеха используют его в пригородных парках и загородных сосновых рощах. С его помощью удачно облагораживаются и заброшенные пустыри. Непременным участником бывает этот растительный лилипут и в живых коллекциях ботанических садов, в альпинариях, при декорировании живой зеленью гротов, насыпей, откосов.

Из довольно обширной родни толокнянки обыкновенной у нас акклиматизированы всего четыре вида. Все они северо-американского происхождения, где, между прочим, и сосредоточена большая часть представителей толокнянкиного рода. У нас «американки» вопреки ожиданиям оказались большими неженками, весьма чувствительными к морозам. На широте Ленинградской области, например, сильно обмерзают толокнянки невадская, колючая, войлочная и некоторые другие виды, завезенные сюда прямо из Северной Америки. Видимо, южнее они все же смогут зимовать у нас.

В нашей стране есть довольно близкие родственники толокнянки обыкновенной – толокнянка альпийская (в тундре и в альпийских лугах), а так же земляничное дерево. Толокнянка альпийская – листопадное растение, давно славящееся красотою своего оригинального осеннего наряда. Удивительная гамма осенней расцветки ее листьев не раз восхищала таких больших знатоков растений, как К.А. Тимирязев, В.Н. Сукачев, Э.Э. Керн. С другим сородичем толокнянки – земляничным деревом – можно познакомиться, побывав в Крыму или на Кавказе.

Недавно, исследовав ее листья и мелкие ветви (на вкус они горькие, вяжущие), биохимики нашли в них редкий и ценный глюкозид арбутин, из которого теперь получают известный лечебный препарат гидрохинон. Правда, народная медицина издавна лечила толокнянкой болезни мочевых путей. Высоко ценят ее и ветеринары.

Заслуженной славой пользуется толокнянка и у кожевников, давно оценивших высококачественные дубители, содержащиеся все в тех же ветках и листьях. Как раз этим дубителем обязаны великолепной выделкой сафьяновых кож и щеголи древних времен, и модницы XX века. Запасы дубильного сырья толокнянка таит, пожалуй, неисчерпаемые.

Один только гектар ее зарослей дает дубителей около тонны, а ведь обширные владения скромной хлебницы в нашей стране и обозреть трудно.

Удивительно, но именно к этому дарящему столько благ растению находят дорогу «в трудное время» и курильщики. С давних пор листья толокнянки славятся у них как достойный заменитель настоящего табака.

Как видите, низкорослая хлебница севера может, пожалуй, соревноваться со многими общепризнанными лесными авторитетами.

Но почему же рассказ назван «Медвежья ягода»?

Дело в том, что генерал Топтыгин очень не равнодушен к мелким мучнистым плодам. Вот почему в народе толокнянку часто называют медвежьей ягодой. Ботаники тоже подтвердили это Мишкино пристрастие, дав толокнянке название арктостафилоз ува узри, что по-русски обозначает «северная медвежья ягода».

Толокнянка обыкновенная (Медвежье ушко, Медвежья ягода)

Arctostaphylos uva-ursi (L .) Spreng.

Вечнозеленый кустарничек со стелющимися побегами длиной до 1 – 2 м. Листья кожистые, очередные, толстые, цельнокрайные, темно-зеленые, (снизу светло-зеленые) , блестящие, без точечных железок. Молодые листья бледнее, нежнее, тоньше старых и по краю опушены. Многолетние старые стебли покрыты многослойной темно-бурой коркой. Цветки сидят в коротких кистях на концах побегов. Взрослый экземпляр толокнянки имеет форму дисковидной подушки. Очень короткий центральный ствол, как правило, погребен под опавшими листьями, веточками; от него радикально расходятся стелющиеся побеги длиной до 2 м , местами укореняющиеся. Цветет в мае – июле.

По внешнему виду толокнянка похожа на бруснику, однако, последнюю легко отличить от толокнянки по эллиптическим, загнутым вниз, сверху темно-зеленым, блестящим, снизу матовым листьям с бурыми точечными железками и сочными многосемянными плодами.

В России толокнянка широко распространена в лесной зоне европейской части, Сибири и Дальнего Востока, а также в западных районах Закавказья, на Северном Кавказе. В европейской части и Сибири растет в сухих изреженных сосновых и лиственничных лесах, на гарях и вырубках, приморских дюнах, каменистых и щебенистых осыпях; на Крайнем Севере встречается в лишайниковой тундре, а на Дальнем Востоке среди зарослей кедрового стланика. Селится преимущественно в местах с изреженным древостоем и редкой кустарниково-травянистой растительностью.

Как лекарственное сырье заготавливают листья и побеги толокнянки. Сбор листьев следует проводить в два срока: весной, до цветения или в самом начале цветения растения ( с конца апреля до середины июня) , и осенью, с момента созревания плодов до их осыпания ( с конца августа до середины октября). После цветения начинается прирост молодых побегов; листья собранные в это время, при сушке буреют и, попадая в сырье, делают его нестандартным.

При заготовке сырья облиственные веточки толокнянки отрубают мотыгой или специальным длинным ножом. Их связывают в пучки, предварительно отряхнув отмершие почерневшие листья, кусочки коры и песок, и сушат на открытом воздухе под навесами или на чердаках. Высохшие листья отделяют от стеблей; выбирают вручную примеси стеблевых частей и затем просеивают через сито.

Сырье (лист толокнянки) должно состоять из листьев длиной 1 – 2,2 см и шириной 0,5 – 1,2 см.

Оно без запаха, на вкус сильно вяжущее, горьковатое. Дробленое сырье – это кусочки различной формы, размером 1-8 мм.

Упаковывают сырье в мешки по 20 кг или тюки по 45 кг и хранят в сухих проветриваемых помещениях. Срок годности 5 лет.

Толокнянку применяют как мочегонное средство, при сердечно-сосудистой недостаточности, туберкулезе легких и диабете, при расстройстве пищеварения, заболевании нервной системы, алкоголизме, как болеутоляющее средство при суставном ревматизме.

Материал и методика.

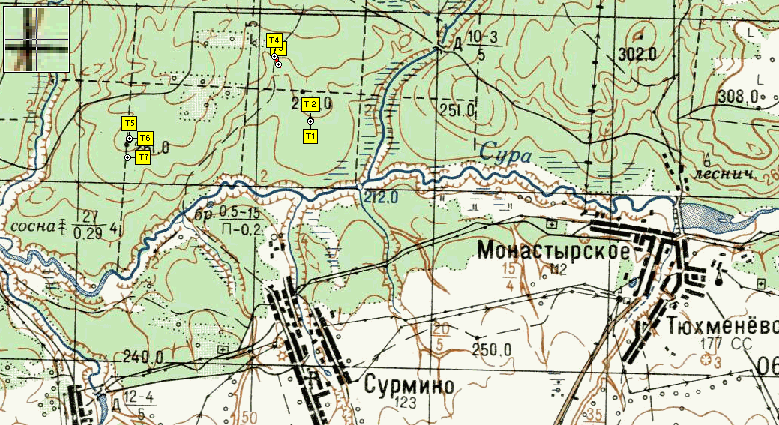

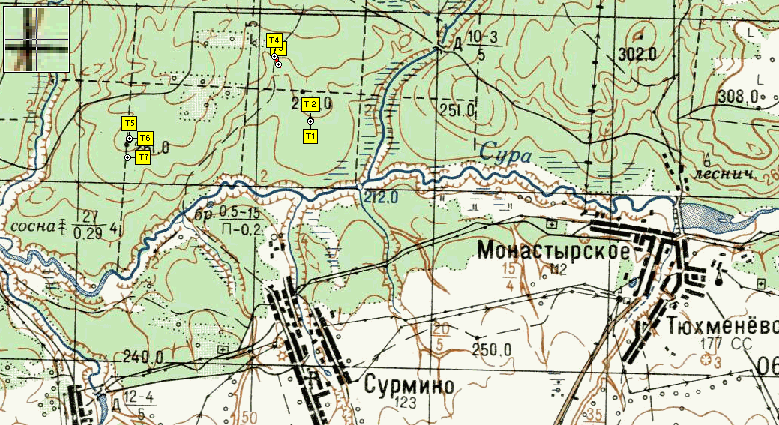

Изучение растений проводилось на территории площадью около 200 га в северо – восточной части Кузнецкого района пензенской области, в окрестностях с. Сурмино и с.Тихменево в лесах ГБУ ПО Кададинского лесничества Монастырского участкового лесничества в кв № 31, 46, 47, 50, 73.

Сведения о месте произрастания толокнянки нам предоставил лесник Монастырского участка Шибанов С.В. Метод обследования – маршрутный.

Описание биогеоценозов проводилось по методике «Методы геоботанических исследований» А.С.Боголюбова. М.1996.

Полевые исследования проводились дважды в июле и октябре 2016г.

Характеристика района исследований

Пензенская область расположена на Восточно-Европейской (Русской) равнине и занимает среднюю и западную часть Приволжской возвышенности.Территория области с запада на восток - 330 км, с севера на юг - 204 км; площадь - 43,3 тыс. кв. км.Пензенская область лежит в умеренном географическом поясе, на стыке лесной и лесостепной зон. Климат в области умеренно-континентальный. Континентальность постепенно нарастает с запада на восток. Самым неустойчивым элементом климата являются осадки. Годовое количество осадков в области колеблется в пределах 450-500 мм, в засушливые годы понижается до 350 мм, а во влажные годы повышается до 775 мм. Характерны весенние засухи, а также нередки летние и осенние засухи.

Кузнецкий район расположен в северо-восточной части Пензенской области. Местность района лесостепная, лесные площади занимают 43,4 процента от всей площади района. Рельеф района в основном холмисто-равнинный. Ландшафт пестрый, лесостепные пространства чередуются с открытыми степными. Территория района пересечена овражно-болотистой сетью. На территории района протекают реки: Сура, Кадада, Шкудимка, Медаевка, Труев, Тютнярка. Все реки мелководные, в питании рек главную роль играют талые и снеговые воды Климат - континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Температурный режим характеризуется положительной среднегодовой температурой воздуха, равной 3,2°С, среднемесячной температурой воздуха самого жаркого месяца, июля — 19,2°С, самого холодного, января — 13,3°С. Максимум температуры воздуха наблюдается в июле и составляет 37°С, минимум в январе — 41°С мороза. Начало холодного периода — 3 ноября, продолжительность — 150 дней. Зимой часто наблюдаются оттепели. Начало теплого сезона — 3 апреля, продолжительность периода — 215 дней. Количество осадков в году составляет 627 мм. Осадки теплого периода составляют около 66 процентов от годовых. В летний период значительная часть осадков имеет ливневый характер. Снежный покров наибольшей величины достигает в конце февраля — начале марта. Средние даты образования снежного покрова приходятся на 22 ноября, разрушения — на 11 апреля. Высота снежного покрова — 40—50 см. Кузнецкий район граничит: на востоке – с Николаевским районом Ульяновской области; на юге – с Неверкинским районом Пензенской области; на западе – с Камешкирским и Городищенским районами Пензенской области, на севере – с Сосновоборским районом Пензенской области, с Барышским районом Ульяновской области. ГБУ ПО Кададинское лесничество Монастырского участкового лесничества находится на северо- востоке Кузнецкого района. На территории района имеются заповедные участки на площади 6379 га. (Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь»)

Результаты исследований.

Нами было предпринято 2 поездки: в июле и в октябре 2016 г. К сожалению, определить соответствие между популяциями, найденными в июле и в октябре, невозможно. Всего нами было обнаружено не менее 13 популяциями толокнянки, отстоящих друг от друга на расстояние от 10 м до 2 км. Расположение популяций, обнаруженных в октябре, нанесено на карту, их описание приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Описание популяций толокнянки

| № попу- ляции | квартал | выдел | Площадь, м2 | Доля зарослей толокнянки, % | Описание биотопа |

| Верхний ярус | подрост | подлесок | Травяной ярус | Моховой ярус |

| 1 | 50 | ? | 40 | 60 | 10С, класс возраста 5 | С,Б,Ос | ракитник русский, рябина. | Вейник тростниковидный, келерия гребенчатая | мхи 5%, кладонии 2% |

| 2 | 50 | ? | 5 | 90 | 10С, класс возраста 5 | С,Б,Ос | ракитник русский, рябина. | Марьянник луговой, вейник тростниковидный | мхи 80%. |

| 3 | 31 | 17? | 14 | 70 | 10С+Б, класс возраста 5 | С, Б | ракитник русский, рябина. | Келерия гребенчатая, осока верещатниковая | кладонии 2% |

| 4 | 31 | ? | 6 | 90 | 10С+Б, класс возраста 5 | С, Б | ракитник русский, рябина. |

Нет | кладонии единично |

| 5 | 47 | 15 | 9 | 90 | Культуры С, 2016 год | Б |

нет | Вейник наземный | кукушкин лен можжевеловый 1%. |

| 6 | 46 | ? | 1 | 90 | Культуры С, класс возраста 1 | Ос, Б | рябина. | Вейник наземный | кладонии 5% |

| 7 | 73 | 16 | 21 | 40 | 8С+2Б, класс возраста 5 | Б, С | рябина, ракитник русский. | Вейник тростниковидный, марьянник луговой, полевица тонкая, василёк Маршалла. | мхи 2% |

Толокнянка была обнаружена на обочинах дорог и лесных просек, иногда (популяция №7) она растёт под разреженно стоящими крупными соснами, популяция № расположена на границе посадок сосны и даже частично перекопана при рытье борозд. Это говорит о её светолюбии. Почвы песчаные, преимущественно сухие (только один раз нам встретилась замоховелая куртина (популяция №1) Часто встречались участки с напочвенным лишайником (кладониями), которые свидетельствуют о бедности почвы питательными веществами и о недостатке влаги. Травяной покров очень разреженный.

В июле были обследованы 8 популяций (таблица 2), для которых была указана занимаемая площадь и оценено плодоношение.

Таблица 2 – Характеристика популяций, обнаруженных в июле

| № популяций | Площадь, м | Плодоношение |

| 1 | 2,5 | слабое |

| 2 | 0,3 | нет |

| 3 | 1,5 | слабое |

| 4 | 3,5 | слабое |

| 5 | 2 | обильное |

| 6 | 7,5 | слабое |

| 7 | 7,5 | обильное |

Участки, занятые толокнянкой, представляют собой густую заросль невысоких побегов, среди которых почти отсутствуют другие растения: их доля в общей площади не более 1 %. Это одиночные растения келерии гребенчатой, марьянника лугового, василька Маршалла, полевицы тонкой.

Толокнянка обладает полегающими побегами, которые способны укореняться. Поэтому заросль толокнянки представляют собой клоны, образовавшиеся в результате вегетативного размножения. Постепенно многолетние части побегов погружаются неглубоко в почву. Ежегодный прирост побегов составляет 10-30 см. Побеги нарастают верхушкой, на части побегов в конце осени образуется зачаточное соцветие.

Большинство популяций, обследованных в июле, содержало плодоносящие побеги. Возможно, популяция №2, которая является самой маленькой и в которой не обнаружено цветения, является молодой, не достигшей возраста плодоношения. В октябре во всех популяциях было отмечено наличие зачаточных цветочных кистей. В октябре практически не удалось обнаружить ягод: либо они опали, либо были съедены птицами. В июле ягоды были зелёными и незрелыми. Для того, чтобы понять, что влияет на интенсивность цветения, нужно проводить дополнительные наблюдения.

Выводы

На территории около 200 га нами выявлены 13 популяций толокнянки обыкновенной: на территории кварталов № 31 – 7 популяций; № 46 и № 50 –по 2 популяции, в кв. № 73 и № 47 – по одной популяции.

Толокнянка растёт плотными клонами образовавшимися в результате вегетативного разрастания и размножения. Средняя площадь клонов 8,3 м2 .

Толокнянка обитает в сухих сосняках на песчаной почве, с разреженным подлеском и очень скудным травяным ярусом, часто встречается в борах-беломошниках. Толокнянка светолюбива: встречается на обочинах дорог, в старых сосняках под разреженно стоящими деревьями.

Толокнянка успешно цветёт и завязывает плоды. Клоны различаются интенсивностью плодоношения.

Работа будет продолжена в следующем полевом сезоне. Мы будем выявлять новые популяции толокнянки. Заложим пробные площадки на обследованных участках, для определения интенсивности плодоношения.

Список использованной литературы

Биологический энциклопедический словарь. – М., 1989.

Ивченко С. Занимательно о ботанике. – Смоленск, 2001.

Красная книга Пензенской области. – Пенза, 2002. – 159 с.

Красная книга Республики Мордовия. – Саранск, 2003. – 288 с.

Электронная энциклопедия лекарственных растений //www.uroweb.ru

Каталог лекарственных растений. - М., 2003 с.169

Приложение

Карта района исследований