МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

Институт естественных наук и математики

Кафедра математики, физики и информационных технологий

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование

направленность (профили) Математика, Физика

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ. КОМНАТНАЯ СВЕРХПРОВИДОМСТЬ

Реферат

Выполнил

Кайбаров Алексей Владимирович

Группа МФ- 41

Курс 4

Форма обучения очная

Абакан, 2023

Оглавление

Введение 3

Понятие сверхпроводимости 4

Высокотемпературные сверхпроводники 5

Классы ВТСП 6

ВТСП-материалы 7

Применение ВТСП-материалов 10

Комнатная сверхпроводимость 16

Заключение 19

Библиографический список 20

Введение

В современной физике одной из ключевых проблем является изучение высокотемпературных тел и процессов, происходящих в них. Высокотемпературная проводимость при этом играет важную роль, так как является фундаментальным понятием для объяснения многих физических явлений, происходящих при высоких температурах.

Цель данной работы - провести обзор научных исследований в области высокотемпературной проводимости, выявить главные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются ученые, а также анализировать возможные пути решения этих проблем.

Понятие сверхпроводимости

Сверхпроводимость – это явление, при котором течение электрического тока в материале происходит без заметной диссипации энергии. Оно сопровождается внезапным падением до нуля электрического сопротивления при охлаждении материала сверхпроводника ниже т. н. температуры сверхпроводящего перехода (Tc), определяемой для каждого конкретного материала.

По закону Джоуля – Ленца количество теплоты, выделяющееся при прохождении электрического тока по проводнику, возрастает пропорционально его длине и электрическому сопротивлению, что приводит к огромным потерям, например в сегодня используемых медных и алюминиевых проводах из-за существенного электрического сопротивления. Если сделать провода из сверхпроводящего материала, то можно минимизировать электрические потери.

Другим ключевым параметром является критический ток (Ic) или его плотность (Jc). Его значение представляет собой величину постоянного незатухающего электрического тока в сверхпроводнике, выше которого образец возвращается в нормальное (несверхпроводящее состояние). Третьим критическим параметром является напряженность приложенного магнитного поля (Hc) или магнитная индукция (Bc), при превышении которой восстанавливается электрическое сопротивление сверхпроводника, и он снова становится несверхпроводящим.

Существует также целый ряд других важных сверхпроводящих параметров, определяющих явление сверхпроводимости и поведение сверхпроводящего материала. Различают низкотемпературную, высокотемпературную и комнатную сверхпроводимость, соответствующие температурам сверхпроводящего перехода до 30 К, выше 77 К (температура жидкого азота) и 293 К (комнатная температура).

Высокотемпературные сверхпроводники

Высокотемпературные сверхпроводники — семейство материалов (сверхпроводящих керамик) с общей структурной особенностью, которую можно охарактеризовать относительно хорошо выделенными медно-кислородными плоскостями. Их также называют сверхпроводниками на основе купратов. Температура сверхпроводящего перехода, которая может быть достигнута в некоторых составах в этом семействе, является самой высокой среди всех известных сверхпроводников.

Нормальное (и сверхпроводящее) состояния обнаруживают много общих особенностей для купратов с различными составами; многие из этих свойств не могут быть объяснены в рамках теории БКШ. Хотя единой и последовательной теории сверхпроводимости в купратах в настоящее время не существует; однако, данная проблема привела к появлению многих важных экспериментальных и теоретических результатов, и интерес к этой области сосредоточен не только на достижении сверхпроводимости при комнатной температуре. За экспериментальное открытие первого высокотемпературного сверхпроводника в 1987 была немедленно присуждена Нобелевская премия.

Первооткрывателями ВТСП были выработаны четыре критерия для определения существования сверхпроводимости:

(1) наличие нулевого удельного сопротивления;

(2) выраженный эффект Мейсснера ;

(3) высокая воспроизводимость результатов ;

(4) высокая устойчивость эффекта.

Классы ВТСП

В настоящее время обнаружено уже довольно много ВТСП-соединений и даже ВТСП-систем. Поэтому приходится говорить о классах ВТСП, содержащих иногда несколько ВТСП-систем. И их также много.

Ниже перечислены основные купратные классы ВТСП и указаны их «главные» представители (величины Тс округлены).

«Лантановый».

(Bednorz, Muller, 1986; Нобелевская премия 1987 г.).

(Bednorz, Muller, 1986; Нобелевская премия 1987 г.).

Указаны максимальные температуры для этих систем (х=0.15).

Указаны максимальные температуры для этих систем (х=0.15).

«Иттриевый» или «123-класс»

. Максимальная Тс соответствует х=0.05-0.1. Иттрий может быть заменен практически на все лантаниды (Тс сохраняется).

. Максимальная Тс соответствует х=0.05-0.1. Иттрий может быть заменен практически на все лантаниды (Тс сохраняется).

«Bi-класс».

для n=3. Висмут может быть заменен на свинец (Тс сохраняется).

для n=3. Висмут может быть заменен на свинец (Тс сохраняется).

«Таллиевый».

для n=3.

для n=3.

«Ртутный».

для n=3.

для n=3.

При замене части кислорода на хлор . Это рекордная температура перехода в сверхпроводящее состояние при нормальном давлении.

. Это рекордная температура перехода в сверхпроводящее состояние при нормальном давлении.

Обнаружено, что величина Тс в этих соединениях растет с давлением.  при давлении

при давлении  Tс=164K

Tс=164K

Электронные купратные ВТСП (с отрицательным эффектом Холла и с более низкими критическими температурами). Примером является соединение  4 с максимальным Тс=24К при х≈0.15К. Добавление стронция повышает Тс до 28К. При замещении Nb на Тm и легировании кальцием достигается Тс=30К

4 с максимальным Тс=24К при х≈0.15К. Добавление стронция повышает Тс до 28К. При замещении Nb на Тm и легировании кальцием достигается Тс=30К

Специальный класс – “infinitelayer” («бесконечнослоевой»):

Структура его нестабильна, стабилизируют кальцием (Sr1-xCaxCuO2-δ). Меняя х и δ, можно сделать это соединение как дырочным, так и электронным. В дырочном соединении Тс=110-120К, в электронном – Тс=40К. Но при этом тип структуры остается неизменным.

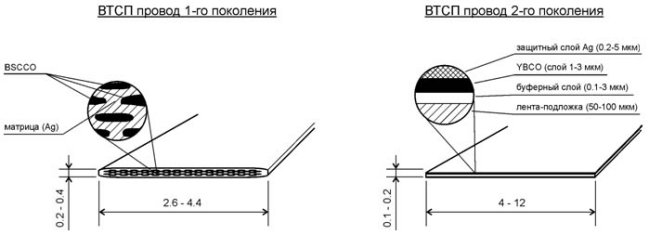

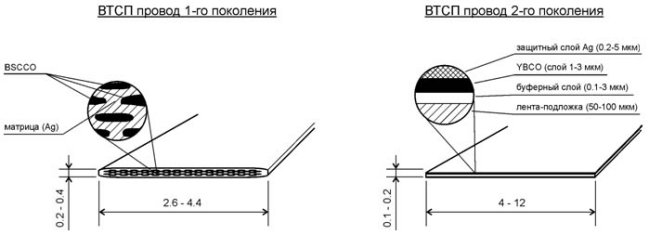

ВТСП-материалы В промышленности производится два основных материала на основе ВТСП – ВТСП материалы 1 и 2 поколения. ВТСП 1 поколения представляют собой ленты, состоящие из нитей сверхпроводника на основе оксида висмута, имплантированных в серебряную матрицу.

Такие провода доступны на рынке с 2000 года и имеют длины до 1,5 км. Недостатки их — наличие больших теплопритоков и механическая хрупкость. Конструкция проводов 2-го поколения решает эту проблему. ВТСП ленты 2 поколения имеют слоистую структуру, в их основе лежит металлическая лента, на которую последовательно нанесены буферный слой, служащий для защиты поверхности металла, затем слой ВТСП и наконец, защитный слой , представлен на рис. 7.

Рис. 7 - Строение ВТСП-материалов 1 и 2 поколений

ВТСП ленты 2 поколения имею ряд преимуществ перед лентами 1 поколения:

- меньшая стоимость, т.к. для их изготовления используются более дешевые материалы (ВТСП ленты 1 поколения на 2/3 состоят из серебра, а у лент 2 поколения основной материал – никель); они имеют большую плотность критического тока и меньшие потери на переменном токе;

- большая механическая прочность;

- возможность работы в сильных магнитных полях, т.к. помещение их в магнитное поле не слишком сильно понижает значение их критической температуры.

Эти факторы свидетельствуют о предпочтительном применении лент 2 поколения. Для их создания используют два метода:

В качестве подложки используют поликристаллическую не текстурированную ленту.

В качестве подложки используют ленту с двуосной структурой.

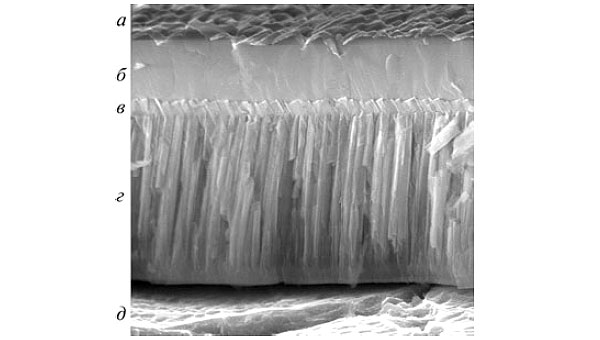

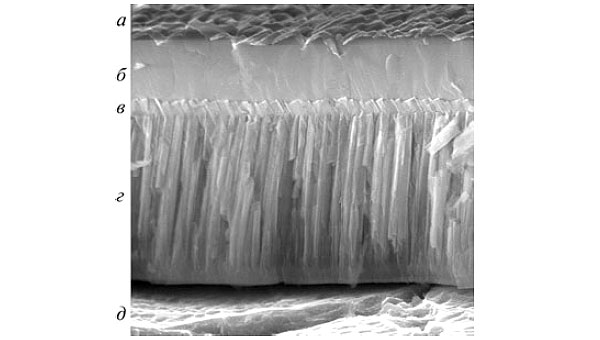

Рис. 8. Структура ВТСП-провода 2-го поколения: а — защитный слой Сu; б — керамика Y–Ba–Cu–O;в — ориентированный слой MgO; г — неориентированный слой MgO; д — лента из нержавеющей стали

Важную роль играет слой MgO, который напыляется непосредственно на нержавеющую ленту под углом 30–40°. Косое напыление создает на поверхности MgO одинаково направленные борозды. Эти борозды служат для ориентации кристаллов ВТСП-керамики, которая напыляется непосредственно на MgO. В качестве ВТСП-керамики используется Y–Ba–Cu–O или близкие к ней по структуре керамики. Слой ВТСП-пленки имеет толщину менее 2 мкм. Структура ВТСП-провода 2-го поколения показана на рис. 8

Применение ВТСП-материалов

В начале 1990-х гг. началось применение ВТСП в конкретных устройствах и изделиях. Постепенно были разработаны и созданы образцы ВТСП проводов и кабелей, разных форм и размеров, на основе сверхпроводящей керамики были изготовлены ВТСП двигатели, генераторы, ограничители тока, информационные системы, антенные решетки, сверхпроводящие подшипники и другие изделия. В 2004 г. были созданы сверхпроводящие прототипы всех электрических устройств. Решающими здесь являются открывающиеся возможности по передаче, превращению и сохранению энергии. В частности, системные применения сверхпроводимости охватывают сверхпроводящие магнитные устройства; криогенные хранилища; (в) космические платформы; научные инструменты; вращающиеся накопители энергии. Например, как показали эксперименты, поезда, использующие эффект магнитной левитации (MagLev), в которых дно тележки включает ВТСП плавленую керамику, а рельсы представляют собой магниты, могут развивать скорость до 1000 км/ч!

Не обошелся без сверхпроводящих изделий и большой адронныйколлайдер, запущенный, в частности с целью поиска бозона Хиггса в ноябре 2009 года. Он является крупнейшей экспериментальной установкой в мире. В туннеле длиной 27 км установлено свыше 8 тысяч сверхпроводящих магнитов (с общим весом сверхпроводящих материалов около 1200 т), использованных для создания детекторов и предускорителей элементарных частиц в коллайдере.

Другим применением сверхпроводимости по праву может стать сверхпроводниковый квантовый компьютер. Его создание связано с экспериментальным воплощением квантового бита на основе сверхпроводящей структуры - главным преимуществом такой структуры по сравнению с другими твёрдотельными аналогами (одноэлектронными структурами) даже в рамках современной технологии. Наличие сверхпроводящего состояния означает, что даже многоэлектронная система может в этом случае находиться в основном самом низком по энергии состоянии достаточно долго, поскольку все возбуждения этого состояния отделены энергетической щелью. Эта же причина обусловливает большое время декогерентизации в системе. Структура сверхпроводящего квантового бита может быть изготовлена с помощью традиционной технологии джозефсоновских контактов (переходов). Архитектура построения сверхпроводникового квантового компьютера является гибридной нитевидной архитектурой, которая позволяет в 250 раз увеличить быстродействие сегодняшних самых скоростных компьютеров. Стержнем такого квантового компьютера могут стать сверхпроводниковые схемы быстрой одноквантовой логики и другие криоэлектронные компоненты.

Ранние концепции сверхпроводниковых интегральных схем (ИС) использовали нешунтированныеджозефсоновские переходы, приводящие к появлению так называемого эффекта «залипания», снижающего быстродействие и усложняющего топологию ИС.

Концепция RSFQ, разработанная К.К. Лихаревым и В. К. Семёновым в 1985-1986 гг. и экспериментально опробованная В. П. Кошельцом в 1986 г., основана на использовании шунтированных джозефсоновских переходов. В 1999 г. К. К. Лихарев, с соавторами продемонстрировали несколько действующих ИС (в том числе RSFQ аналого-цифровой преобразователь), включающих до 2000 джозефсоновских переходов каждая.

Три попытки создать сверхпроводниковый компьютер (1969-1983 гг. – IBM, США; 1970–1981 гг. – НИИФП, Зеленоград, СССР; 1981–1990 гг. – MITI, США) оказались неудачными из-за непреодолимых в то время технологических трудностей. Современная ниобиевая технология с использованием джозефсоновских переходов с двойным барьером позволяет сформировать десятки тысяч стабильных переходов с воспроизводимыми характеристиками. Это – так называемые S–N–I–S-контакты: «сверхпроводник–нормальный металл–изолятор–сверхпроводник» (обычно это – Nb/Al/AlOx/Nb), работающие при температуре 4-5 К. NbN-технология позволяет перейти к рабочей температуре 10 К. Принципиально более высокие рабочие температуры и быстродействия достижимы с использованием высокотемпературных сверхпроводников, но это потребует достаточно долгого времени и огромного финансирования. В 2000 г. в США была предпринята новая попытка создания сверхпроводникового квантового компьютера производительностью до 1015 операций с плавающей запятой в секунду,

При этом была определена оптимальная комбинация различных новейших технологий – сверхпроводниковой логики, сети оптоволоконных соединений, голографической оптической и полупроводниковой памяти. Особенность новой системы – использование распределённой памяти, включающей голографическую, полупроводниковую (SRAM) и криогенную (CRAM) компоненты. Стержень системы – сверхпроводниковые процессоры, использующие RSFQ-логику. Значительный шаг в реализации сверхпроводникового квантового компьютера был сделан в 2003 г., когда Т. Ямамото с соавторами удалось продемонстрировать образование т. н. «запутанного состояния» между двумя твёрдотельными сверхпроводниковыми кубитами. Разработанная структура квантового компьютера отличалась от той, на которой уже было продемонстрировано когерентное взаимодействие двух квантовых битов (кубитов), наличием двух затворов, каждый из которых управлял состоянием соответствующего кубита.

Управляющий кубит имел вид петли СКВИДa, а сами кубиты взаимодействовали друг с другом через ёмкость. На такой системе двух сверхпроводящих кубитов Т. Ямамото с соавторами успешно выполнили логическую квантовую операцию CNOT («контролируемое НЕ»). Известно, что классический компьютер начинается с одного бита, далее идёт простая арифметика наращивания количества битов. Началом квантового

компьютера можно считать только два кубита, выполняющих операцию CNOT.

Операция CNOT в 2003 г. не была выполнена в полном объеме. Она была продемонстрирована только для амплитуды состояний, но её выполнение с учетом фазы состояния не было осуществлено. До этого подобное удавалось проделать только с молекулами и атомами в магнитных ловушках. В 2005 г. А. Вальрафу с соавторами удалось проследить за поведением одиночных джозефсоновских вихрей, что открыло перспективу их использования в качестве носителей битов квантовой информации. Для изготовления масштабируемого квантового процессора нужно научиться сохранять когерентность квантовых состояний в больших системах и управлять этими состояниями.

Мезоскопические твёрдотельные объекты, такие как джозефсоновские контакты и квантовые точки, легко масштабируются и управляются локальными электрическими сигналами. В то же время, одной из основных проблем сверхпроводникового квантового компьютера является организация взаимодействия между удалёнными кубитами.

Напротив, квантовые оптические системы на основе атомов или ионов в магнитной ловушке подвержены декогерентизации в гораздо меньшей степени. Но их проблемы связаны со сложностью миниатюризации и интеграции в электрические цепи. Они не позволяют использовать такое число кубитов, которое достаточно для практического применения. В данном случае невозможно организовать надёжную адресацию к определённым атомам при большом их количестве.

В 2005 г. в США была продемонстрирована возможность организации необходимого взаимодействия с помощью резонатора, как и в квантовом компьютере на атомах в ловушке. В качестве «атомов» выступали два зарядовых кубита, основанные на джозефсоновских контактах, которые имели ёмкостную связь с микроволновым резонатором. При этом удалось наблюдать запутанное состояние трёх объектов – двух кубитов и фотона в резонаторе.

В 2006 г. был предложен способ интеграции одночастичных систем (полярных молекул) с мезоскопическимитвёрдотельными устройствами, который допускает эффективный контроль когерентных состояний молекул (например, CaBr) и взаимодействий между ними. Роль базисных состояний кубитов играют вращательные состояния молекул. Операции с кубитами осуществляются посредством электрических затворов. Молекулы располагаются на субмикронных расстояниях от сверхпроводникового СВЧ-резонатора, через который и осуществляется связь между ними. Запутанные состояния удалённых друг от друга кубитов формируются за счёт обмена СВЧ-фотонами. В этом случае шумы – одно из главных препятствий для квантовых вычислений – удаётся подавить до очень низкого уровня. В 2009 г. Ди Карло с соавторами успешно осуществили двухкубитные варианты квантовых алгоритмов Дойча и Гровера, основанные на использовании запутанных квантовых состояний. Хотя характерное время декогерентизации сверхпроводниковых кубитов (порядка 1 мкс) на несколько порядков меньше, чем у ионов в ловушке, но зато и операции с ними можно осуществлять гораздо быстрее (в данном случае для достижения конечного результата потребовалось около десяти операций). Число кубитов можно многократно увеличить путем механического наращивания количества сверхпроводящих контуров с использованием хорошо разработанной технологии. Большой проблемой, однако, остаются сверхнизкие рабочие температуры (примерно 1 мК). В 2007 г. было объявлено о создании и демонстрации в Канаде первого в мире квантового компьютера. Компьютер «Орион» сделан из ниобия, с использованием кубита постоянного тока. В массиве (4-4) кубитов связь между ними реализовывалась схемотехнически. Скептицизм, проявленный научным сообществом по поводу практической реализации этого компьютера, в первую очередь был связан с вопросами функционирования кубитов (время декогерентизации, надёжность ввода и считывания данных, собственно квантовые явления в кубите, степень связи между кубитами и её контролируемости и т. д.).

Очевидно, можно предположить, что момент создания квантового компьютера наступит, когда будет продемонстрировано решение какой-нибудь практически важной задачи, причём, полученное быстрее, чем на классическом компьютере. Будущий сверхпроводниковый квантовый компьютер позволит сформировать инфраструктуру для изготовления и последующей эксплуатации криогенных ИС, в частности будут решены вопросы, связанные с необходимостью использовать сверхнизкие рабочие температуры.

Эта инфраструктура будет способствовать более широкому применению сверхпроводниковых вычислительных устройств. При этом сфера применения низкотемпературной электроники может быть достаточно широкой и включать аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, цифровые СКВИДы, цифровые автокорреляторы, генераторы псевдослучайных сигналов и применения, связанные с высокими уровнями радиации. Одно из возможных направлений применения такого квантового компьютера будет связано с существованием квантового алгоритма, который позволит эффективно моделировать различные гамильтонианы, описывающие спаривание электронов (например, БКШ-гамильтониан) на квантовом компьютере, основанном на явлении ядерного магнитного резонанса. Этот алгоритм даст возможность найти спектр низкоэнергетических возбуждений в окрестности энергетической щели между основным и первым возбуждённым состояниями. Он может быть, в частности, использован для проверки применимости модели БКШ к мезоскопическим сверхпроводящим системам, таким как ультрамалые металлические зерна.

Комнатная сверхпроводимость

В настоящее время остро стоит вопрос о получении сверхпроводников комнатной температуры. В прессе постоянно проскакивают ничем не подтвержденные сведения о создании таких материалов. Хотелось бы привести текст следующей статьи «Физики нашли признаки сверхпроводимости в комнатных условиях», выложенной на сайте «Нанотехнологическое сообщество» от 16 сентября 2012 года.

«Отдельные зерна графита могут проявлять сверхпроводящие свойства при комнатной температуре после обработки водой и выпекания в печи, что говорит о возможности достижения сверхпроводимости в нормальных условиях на практике, заявляют немецкие физики в статье, опубликованной в журнале AdvancedMaterials.

"В целом, данные нашего эксперимента указывают на то, что сверхпроводимость при комнатной температуре осуществима, и что использованные нами методы могут проложить дорогу к новому поколению сверхпроводников, чье появление принесет пока сложно оценимую пользу для человечества," - заявил руководитель группы физиков Пабло Эскуинаци (PabloEsquinazi) из Лейпцигского университета (Германия).

Эскуинаци и его коллеги исследовали физические свойства графита и других форм углерода. В ходе одного из экспериментов ученые засыпали графитовый порошок в пробирку с водой, размешали его и оставили в покое на 24 часа. После этого физики отфильтровали графит и высушили его в печи при температуре 100 градусов.

В результате этого ученые получили набор из гранул графита, обладающих крайне интересными физическими свойствами. Так, поверхность этих зерен обладает сверхпроводящими свойствами, которые сохраняются даже при температуре 300 градусов Кельвина, или 26 градусов Цельсия.

Это проявлялось в том, что внутри зерен появлялись характерные резкие фазовые переходы магнитного момента, существующие в классических высокотемпературных сверхпроводниках. Физикам так и не удалось проверить, обладает ли графит двумя другими основными признаками таких материалов: отсутствием сопротивления и так называемым эффектом Мейснера - полным вытеснением магнитного поля из тела проводника.

К сожалению, зерна графита, полученные Эскуинаци и его коллегами, нельзя использовать в качестве "строительного материала" для сверхпроводников. Во-первых, сверхпроводящими свойствами обладает лишь 0,0001% от массы графита из-за того, что этот эффект наблюдается только на поверхности зерен. Во-вторых, эта форма графита чрезвычайно хрупкая, и физические свойства зерен теряются безвозвратно даже при малейших деформациях.

В своих последующих работах физики планируют изучить поверхность зерен и роль атомов водорода, которые остаются на их поверхности после "водной бани" и последующего просушивания. Кроме того, Эскуинаци и его коллеги проверят, обладают ли такие зерна нулевым сопротивлением, и возникает ли в них эффект Мейснера.

На 2015 год рекордное значение критической температуры Tc 203 K было достигнуто в соединении серы и водорода, помещённой под давление 150 ГПа (1,5 млн атмосфер).

В 2018 году рекорд высокотемпературной сверхпроводимости побит сразу дважды:

при сжатии супергидрида лантана LaH10 до 170 ГПа (1,7 млн атмосфер) получили Tc = −13 °С (260 К).

по утверждению индийских учёных, при охлаждении наноструктурированного серебра на золотой подложке им удалось получить Tc= 236 К (-37°С) — при нормальном давлении, однако их статья пока не прошла процесс peer-review и результат нельзя считать окончательно подтверждённым.

В 2018 году в компьютерных моделях была предсказана сверхпроводимость сложных гидридов, представляющих собой «легированный» металлический водород при близких к комнатной температурах и давлениях порядка 200 ГПа.

На основе этой теоретической разработки в 2019—2020 годах получена сверхпроводимость в гидридах лантана и иттрия при температурах 245−260 K и давлениях порядка 1 млн атмосфер, например, LaH10±x становится сверхпроводником при охлаждении до 250 K под давлением 188 ГПа, у YH₆ сверхпроводящий переход происходит при температуре 227 K и давлении 237 ГПа, у YH9 — при 243 K и 201 ГПа, у ThH10 — при 161 K и 174 ГПа, у ThH9 — 146 K и 170 ГПа, YH. Эти значения в среднем на 30 K меньше предсказанных в моделях, что требует дальнейшего изучения и корректировки моделей. В частности, предсказанная сверхпроводимость соединения Li₂MgH₁₆ при давлении 250 ГПа и температуре 473 K может оказаться также слишком оптимистичной.

К 2020 году наиболее высокотемпературными сверхпроводниками при атмосферном давлении являются купраты — керамики (смешанные оксиды)

Заключение Высокотемпературная сверхпроводимость является относительно новым явлением и еще не до конца изучена, поэтому решение проблем с ней не всегда просто.Ниже представлены некоторые возможные способы решения проблем с высокотемпературной сверхпроводимостью:

1. Улучшение обработки материалов. Один из основных способов увеличения сверхпроводимости заключается в оптимизации процессов обработки материалов, таких как нанесение покрытий, выдержка в высокотемпературных условиях и прочее.

2. Изучение структуры материалов. Исследование структуры материалов может помочь выявить причины их несовершенства и определить способы улучшения свойств.

3. Изучение фундаментальных принципов. Высокотемпературная сверхпроводимость - это явление, описываемое законами физики, поэтому изучение фундаментальных принципов может помочь получить информацию о причинах и свойствах высокотемпературной сверхпроводимости.

4. Использование нестандартных подходов. Например, исследование сверхпроводимости в необычных условиях (например, при высоком давлении или в наличии определенных добавок) может привести к улучшению свойств материалов.

5. Разработка новых методов синтеза материалов. Разработка новых способов синтеза материалов, которые позволят получать материалы с более высокими свойствами сверхпроводимости.

Однако стоит отметить, что высокотемпературная сверхпроводимость является сложным явлением, и решение проблем с ней может потребовать времени и внимательного исследования свойств материалов.

Библиографический список

1.Коржисаев, А. . Итоги 2019 года в физике :[арх. 12 мая 2020]//Элементы.-2020-12февраля.-[видео на Youtube, начиная с 42:10 42:10-59:10].

2. ГОЛОВАШКИН, А. И. ВТСП – НЕОБЫЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА / А. И. ГОЛОВАШКИН. — Текст : электронный // : [сайт]. — URL: https://preprints.lebedev.ru/wp-content/uploads/2011/12/2005_10.pdf (дата обращения: 09.05.2023).

3.Павлов, Ю. М.Учебное пособие по курсу "Основы криофизики". Сверхпроводимость / Ю. М. Павлов, В. А. Шугаев; Ред. А. С. Дмитриев; Моск. энерг. ин-т. - Москва : МЭИ, 1988. - 46,[2] с. : ил.; 20 см.

4.Еремец, М. И. Высокотемпературные обычные сверхпроводники / М. И. Еремец. — Текст : электронный // УФН : [сайт]. — URL: https://ufn.ru/ru/articles/2016/11/d/ (дата обращения: 07.05.2023).

5.Сверхпроводящие материалы : Учеб. пособие / Г. Н. Кадыкова; Моск. ин-т электрон. машиностроения. - Москва : МИЭМ, 1990. - 36 с. : ил.; 20 см

6.Бондарев Б.В. Метод матриц плотности в квантовой теории сверхпроводимости. — М.: Спутник, 2014. — 88 с.

7. В. Л. Гинзбург, Е. А. Андрюшин. Глава 1. Открытие сверхпроводимости // Сверхпроводимость. — 2-е издание, переработанное иг дополненное. — Альфа-М, 2006. — 112 с. — 3000 экз. — ISBN 5-98281-088-6. Архивная копия от 13 сентября 2011 на Wayback Machine.

8. Гинзбург В. Л., Андрюшин Е. А. Применение слабой сверхпроводимости — сквиды // Сверхпроводимость. — М.: Педагогика, 1990. — С. 92—95. — 112 с. — (Учёные — школьнику). — ISBN 5715503051

9.Открытие сверхпроводимости Архивная копия от 27 октября 2012 на Wayback Machine — глава из книги Дж. Тригг «Физика XX века: Ключевые эксперименты»

(Bednorz, Muller, 1986; Нобелевская премия 1987 г.).

(Bednorz, Muller, 1986; Нобелевская премия 1987 г.). Указаны максимальные температуры для этих систем (х=0.15).

Указаны максимальные температуры для этих систем (х=0.15).  . Максимальная Тс соответствует х=0.05-0.1. Иттрий может быть заменен практически на все лантаниды (Тс сохраняется).

. Максимальная Тс соответствует х=0.05-0.1. Иттрий может быть заменен практически на все лантаниды (Тс сохраняется).  для n=3. Висмут может быть заменен на свинец (Тс сохраняется).

для n=3. Висмут может быть заменен на свинец (Тс сохраняется).  для n=3.

для n=3.  для n=3.

для n=3.  . Это рекордная температура перехода в сверхпроводящее состояние при нормальном давлении.

. Это рекордная температура перехода в сверхпроводящее состояние при нормальном давлении.  при давлении

при давлении  Tс=164K

Tс=164K 4 с максимальным Тс=24К при х≈0.15К. Добавление стронция повышает Тс до 28К. При замещении Nb на Тm и легировании кальцием достигается Тс=30К

4 с максимальным Тс=24К при х≈0.15К. Добавление стронция повышает Тс до 28К. При замещении Nb на Тm и легировании кальцием достигается Тс=30К