Выступление на педагогических чтениях 31.05.

Введение курса «Основы религиозной культуры и светской этики»

Маньковская Е.Г.

В чем главная задача учителя? Сколько раз звучит этот вопрос, но чтобы понять задачи учителя, необходимо исходить из социальных условий, сложившихся в обществе. В каком мире живем мы сегодня? Строки Ф. Тютчева, написанные в прошлом веке, так созвучны нашему времени:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует…

Он к свету рвется из ночной тени.

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

(Ф. Тютчев “Наш век”)

Значит наше общество больно “дефицитом духа”. Так в чем же состоит задача учителя в таком случае?

В сентябре 1909 г. Л. Н. Толстой написал статью, в которой содержались напутствия народным учителям: “…насколько это в ваших силах, заложить в восприимчивые, алчущие правды сердца порученных вам детей основы вечных, религиозных истин и настоящей христианской нравственности, которая так легко воспринимается детскими душами”.

С 1 апреля 2011г в России начался эксперимент по введению в школах нового предмета – «Духовно воспитание». В рамках этого предмета для изучения в 4-м и 5-м классах предлагается учебный курс, состоящий из шести основных «содержательных модулей»:

Основы православной культуры

Основы исламской культуры

Основы буддийской культуры

Основы иудейской культуры

Основы мировых религиозных культур

Основы светской этики.

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Что, в связи с этой формулировкой, означает, к примеру, преподавать «Основы православной культуры»? Задача соответствующих модулей ОРКСЭ следующая — дать понятие о культурных и религиозных традициях народов России, то есть представить, к примеру, православие в виде живой, наполненной смыслом и действием формы культуры. Следует понимать, что выбор родителями или представителями ребёнка того или иного модуля ОРКСЭ для изучения вовсе не обязан соответствовать религиозным воззрениям самого ребёнка и его семьи, или каким-то иным эстетическим симпатиям или антипатиям к той или иной религиозной культуре. Преподавать модуль ОРКСЭ, посвящённый той или иной религиозной культуре, - это значит уметь показать богатство и значимость религиозной культуры, возбудить у учащегося уважение и привить ему понимание, хотя бы в самых общих чертах, того, во что и почему веруют носители изучаемых форм религиозной культуры, что для них дорого и свято. Пять фундаментальных принципов, без достижения которых невозможно полноценное решение задач духовно-нравственного воспитания личности: 1. Самоуважение: фундамент цельности личности и самосознания, открытости; 2. Уважение к другим: фундаментальное чувство эмпатии к окружающим, широта мышления, уважение и понимание того, что ценно и важно другим людям. 3. Уважение к природной и культурной среде: забота об окружающем мире, интерес к многообразию традиций и формирование справедливого к ним отношения. 4. Уважение к красоте: развитие основополагающих эстетических чувств и осознание того, что в мире существует нечто большее, чем земные потребности, реализм и жесткий прагматизм. 5. Уважение к истине: сущностный поиск истины, стремление избегать невежества, заблуждений и вероломства.

Я смотрю на это с позиции учителя словесника. На уроках словесности предметом изучения является художественный текст, в то же время - источник нравственного воспитания учащихся. Один из таких источников (первооснова) это Евангелие. У педагога есть огромный выбор в организации форм работы с текстом: «чтение-погружение», аналитическое чтение, словарная работа с текстом, составление конспекта, составление аналитического плана текста и т.д. Мне бы хотелось подробнее остановиться на особенностях работы с притчами на уроках ОРКСЭ, поскольку именно этот вид текстов (особенно разбор притч из сакральных текстов) представляет определенную сложность. Однако, с другой стороны, именно притча обладает наибольшим воспитательным потенциалом и развивает аналитические навыки, логическое и критическое мышление.

Притча - дидактико-аллегорический литературный жанр, заключающий в себе моральное или религиозное поучение (глубинную премудрость). Греческое слово paraboly означает соположение разных вещей друг с другом с целью их сравнения. Это был технический термин для обозначения фигуры речи в древнем ораторском искусстве. Поскольку основными стилистическими приемами в притче являются сравнение, метафора, аллегория – именно этот жанр представляет собой наибольшую сложность при анализе младшими школьниками. Несмотря на то, что школьники часто интуитивно улавливают аллегорический и метафорический характер притч, тем не менее, им бывает трудно раскрыть их смысл и значение. Кроме того, все сакральные тексты используют аллегорию и метафору, поэтому, когда, например, в рамках модуля «Основы мировых религиозных культур» или «Основы иудейской культуры» учитель рассказывает о переходе иудеев по дну Красного моря, учащиеся нередко начинают спорить: что это – обычная легенда или образное описание необычайно сильного отлива, позволившего древним иудеям пройти по дну, тогда как гнавшихся за ними египтян уже захлестнуло наступающей волной. При этом главное символическое значение исхода из Египта как избавление от рабства (не только физического, но и духовного) остается на втором плане.

Еще одним существенным моментом при работе с притчами является воссоздание культурного и исторического контекста, в котором созданы эти притчи. В качестве примера, рассмотрим известную христианскую притчу о мытаре и фарисее. «Сказал же и некоторым, уверенным в собственной праведности и уничижавшим остальных, такую притчу. Два человека вошли в храм помолиться: один – фарисей, а другой – мытарь. Фарисей, став, молился про себя так: «Боже, благодарю Тебя, что я не как прочие люди: грабители, обманщики, прелюбодеи, или даже как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятину от всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже глаз поднять на небо, но бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Говорю вам: этот пришел в дом свой оправданным, а не тот. Ибо всякий, возносящий себя, смирён будет, а смиряющий себя вознесён будет» (Лк. 18,10-14)9.

Глубинный смысл этой притчи останется закрытым для детей, если учитель не объяснит им характер исторической и культурной антиномии «мытарь– фарисей». На территории древней Палестины и среди иудейского народа именно фарисеи были одной из наиболее могущественных религиозных групп и выделялись своим благочестивым поведением, стремлением соблюдать силу еврейского религиозного Закона, тогда как мытари были сборщиками налогов в провинциях Римской империи и крайне непопулярными членами общества. Однако именно искренне кающийся мытарь, изображенный в этой притче, получает оправдание. С другой стороны, если вы внимательно вчитаетесь в текст молитвы фарисея, то во второй части вы не найдете ничего предосудительного: он искренне перечисляет свои добродетели, которых достиг. Именно первая часть, где фарисей сравнивает себя с другими и, более того, с мытарем, стоящим поодаль, которого ставит самым последним в ряду «грабителей, обманщиков и прелюбодеев» – это делает его молитву недостойной.

Дремучесть подавляющего большинства наших детей в вопросах культуры, и прежде всего, русской культуры, православной культуры, не выдерживает критики. Дети не понимают смысла крылатых выражений, афоризмов, пословиц и поговорок, берущих своё начало в христианской мифологии. Дальше – больше! Вся русская классическая литература насквозь пропитана христианскими мотивами и христианской моралью. Без понимания основ православной культуры невозможно дальнейшее восприятие учащимся шедевров литературы, живописи, архитектуры.

«Конечная цель нового курса — помочь российскому школьнику вырасти человеком добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным к учителям и воспитателям, любящим свою Родину, стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений». Учитель ОРКСЭ остаётся прежде всего Учителем с большой буквы. Не следует забывать также о том, что курс ОРКСЭ не является изолированным элементом школьной программы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он занимает место между предметом «Окружающий мир» (дополняя его обществоведческие аспекты), предметом «История», изучение которого начинается в 5 классе, и предшествует изучения предмета «Искусство». Это обстоятельство лишний раз подчёркивает необходимость соблюдения образовательного, культурологического характера преподавания ОРКСЭ.

«Самая главная проблема — не учебник и даже не выбор предмета (это идеологическое предпочтение родителей и их ответственность), а то, кто будет учить детей. В учителя надо верить!

Труд, терпение и здравый смысл – лучшие средства решения наших проблем. И еще требуется любовь к детям. Будем ли мы жить в процветающей стране? Завтра точно не будем - чудо не произойдет. Но в наших силах сделать так, чтобы в благополучной России жили наши дети. Терпения Вам, уважаемые коллеги!

Год за годом прошли понемногу,

Расставаться настала пора.

И сегодня в большую дорогу

Ты уйдешь от родного двора.

Будет путь не простым, понимаешь?

Путь, которым по жизни пойдешь…

И немало ты дров наломаешь,

И немало ты шишек набьешь.

Все пройди. Не петляя окольно,

А сломав у невзгод острие,

Утвердись в этой жизни достойно

И поверь в назначенье свое.

И вперед. И движенье. Движенье.

И по трудным пройдя адресам,

Не проси у судьбы снисхожденья.

Сам судьбу свою вылепи. Сам.

Верю в корни твои. И в науки.

В жизнелюбие силы твоей.

Ты ведь скоро возьмешь в свои руки

Этот мир. Эту землю людей.

Я, надеюсь, ты понял задачу?

Знай, сегодня уверена я,

Что с любви, доброты и удачи

Начинается эра твоя!

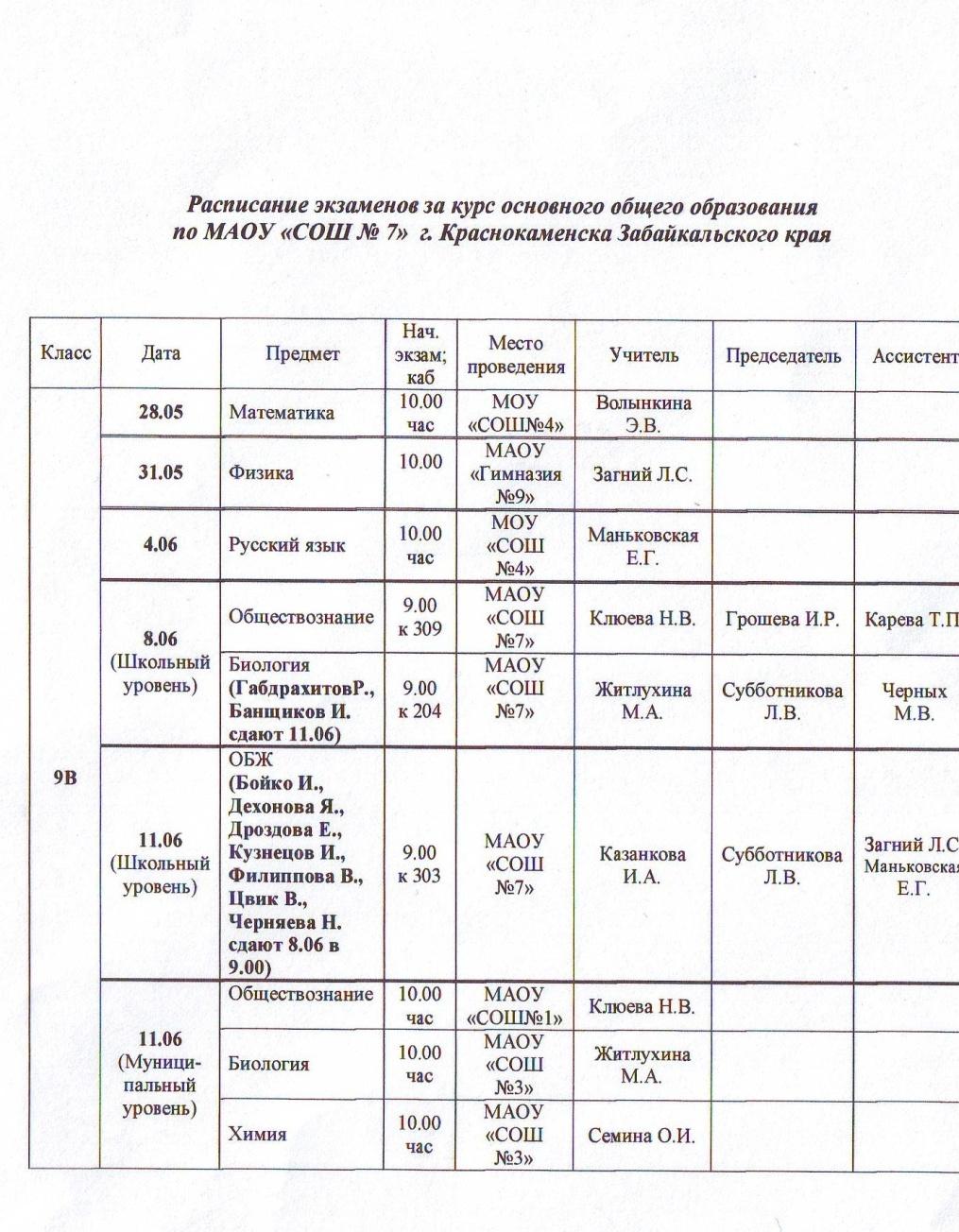

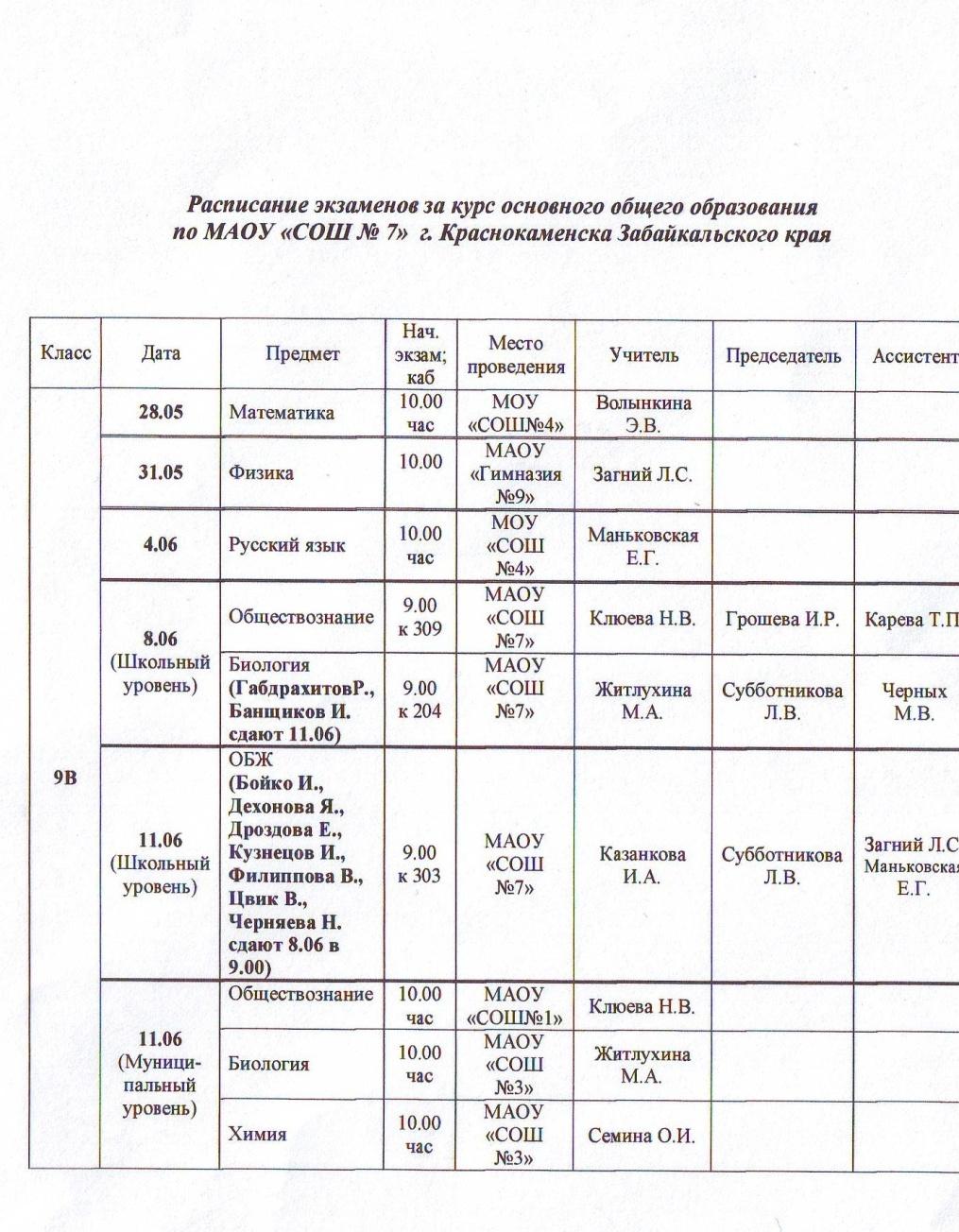

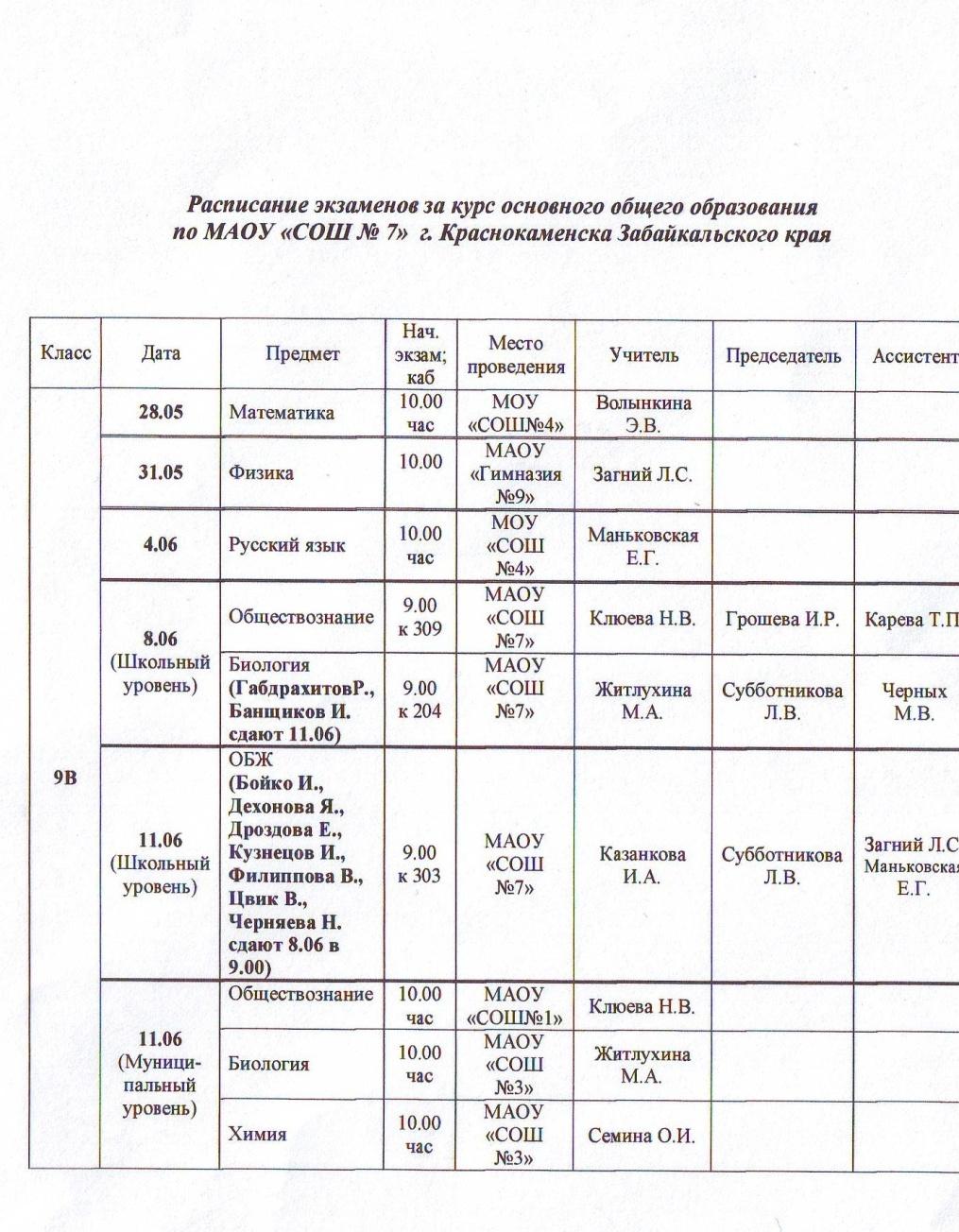

Расписание консультаций по подготовке к ГИА по русскому языку

в 9 В классе

29.05. среда 13.00

30.05. четверг 10.00

1.06 суббота 11.00

3.06. понедельник 10 00 кабинет 201 Маньковская Е.Г.

Расписание консультаций по подготовке к ГИА по русскому языку

в 9 В классе

29.05. среда 13.00

30.05. четверг 10.00

1.06 суббота 11.00

3.06. понедельник 10 00 кабинет 201 Маньковская Е.Г.

Расписание консультаций по подготовке к ГИА по русскому языку

в 9 В классе

29.05. среда 13.00

30.05. четверг 10.00

1.06 суббота 11.00

3.06. понедельник 10 00 кабинет 201 Маньковская Е.Г.