Проблемы мотивации на уроках русского языка и литературы и пути их решения

Из опыта работы Крючковой Г.А. – учителя русского языка и литературы МКОУ «Кудринская сош»

«Без стремления к новому нет жизни,

нет развития,

нет прогресса».

В.Г.Белинский

Мотивация.

Мотивация – общее название для процессов, методов и средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания образования.

Учебная мотивация – проявляемая учащимися мотивированная активность при достижении целей учения.

Мотивы.

саморазвитие

познавательные

коммуникативные

позиция школьника

достижения

эмоциональные

внешние (поощрения, наказания)

Наиболее значимыми в этой работе можно считать следующие установки и действия учителя:

– учет возрастных особенностей школьников;

– выбор действия в соответствии с возможностями ученика;

– совместный с учащимися выбор средств по достижению цели;

– использование коллективных и групповых форм работы;

– использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий;

– использование игровых технологий;

– нестандартная форма проведения уроков;

– создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества;

– создание ситуации успеха;

– вера учителя в возможности ученика;

– применение поощрения и порицания;

– формирование адекватной самооценки у учащихся;

– эмоциональная речь учителя.

Виды работ:

- работа с демонстрационными материалами;

- компьютерные тесты;

- использование ресурсов Internet для подбора справочных материалов;

- использование слайд – презентаций;

- игровые технологии;

- самостоятельная работа учащихся;

- использование приемов подачи домашнего задания;

- применение ТРКМЧП.

Цели:

- расширить кругозор учащихся, используя материал из разных источников информации; учащиеся могут работать по группам, всем классом или индивидуально.

- дифференцировать урок, давая возможность детям с различными интересами и способностями выбрать нужный материал.

- активизировать познавательную деятельность учащихся – получить как можно больше информации за меньшее время.

Активная мотивация предлагает, что …

- никакие результаты нельзя признать хорошими, как бы высоки они ни были, если ученик мог бы достигнуть более высоких результатов;

- никакие результаты, как бы они не были малы, нельзя признать плохими, если они соответствуют максимальным возможностям ученика.

Для формирования положительной мотивации родителям можно опираться на следующие советы педагогов:

- интересоваться делами, учебой ребенка;

- помогать при выполнении домашних заданий в форме совета, не подавлять самостоятельность и инициативность;

- объяснять ребенку, что его неудачи в учебе – это недостаток приложенных усилий (что-то не доучил, что-то не доработал);

- чаще хвалить детей за их успехи, тем самым давать стимул двигаться дальше.

Диаграмма 1. Доминирующие мотивы учения .

Диаграмма 2. Значимость доминирующих мотивов учения .

Методика диагностики структуры учебной мотивации

Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов.

Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету, начиная примерно с 12-летнего возраста .

Содержание тест-опросника.

Инструкция.

Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на повышение эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выразите свое отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой ответ, используя для этого следующие обозначения:

· верно – (+ +);

· пожалуй, верно – (+);

· пожалуй, неверно – (–);

· неверно – (– –).

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и точности Ваших ответов.

Благодарим за участие в опросе.

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важного для себя, проявить свои способности.

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как можно больше.

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я получаю на занятиях.

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, потому что этого требует учитель (преподаватель).

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для меня еще более увлекательным.

6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу.

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно было бы не изучать.

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и дойти до сути.

9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, когда «совсем не хочется учиться».

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя (преподавателя).

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками (друзьями).

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не люблю, когда мне подсказывают и помогают.

13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то выполнить задание за меня.

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по возможности нужно знать по данному предмету как можно больше.

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания.

16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не переживаю.

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным предметом.

18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять себя выполнять учебные задания.

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по данному предмету, то меня это огорчает.

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания (учебного плана).

Обработка результатов

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «Да» означает положительные ответы (верно; пожалуй верно), а «Нет» – отрицательные (пожалуй неверно; неверно).

Ключ

Да

Нет

1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19

3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация изучения предмета.

Анализ результатов.

Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат расшифровывается следующим образом:

· 0–10 баллов – внешняя мотивация;

· 11–20 баллов – внутренняя мотивация.

Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы также следующие нормативные границы:

· 0–5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации;

· 6–14 баллов – средний уровень внутренней мотивации;

· 15–20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации.

Внедрение и практическое использование.

Предложенная методика может использоваться:

1) для выяснения причин неуспеваемости учащихся;

2) для выявления категорий учащихся в зависимости от направленности мотивации изучения предмета (с доминированием внешней мотивации, доминированием внутренней мотивации и среднего типа);

3) для обеспечения психологического сопровождения учащихся в процессе обучения;

4) для исследования эффективности преподавания учебных дисциплин и поиска резервов его совершенствования;

Результаты исследования могут рассматриваться:

1) как показатель эффективности (качества) применяемой учителем методики (технологии) обучения (сравнение результатов исследования мотивации в контрольных и экспериментальных классах);

2) как показатель способности учителя активизировать мотивационную сферу учащихся (что может учитываться при проведении аттестации, конкурсов педагогического мастерства);

3) как основа для повышения эффективности педагогической деятельности и совершенствования педагогического мастерства.

Из опыта работы

Домашнее задание как средство повышения учебной мотивации школьников

Проблема организации домашней работы весьма актуальна. Очень часто домашние задания носят случайный, непродуманный характер, плохо ведется подготовка к их выполнению, формально строится проверка. Следствием этих недостатков в планировании, подготовке и организации домашней работы является перегрузка учащихся домашними заданиями, которая отрицательно влияет на активность, работоспособность и интерес к учению. Конечно, можно работать и без домашних заданий. Но многовековая практика и педагогические законы, доказывают, что если дома знания, приобретенные на уроке, не повторяются, то они забываются.

При правильном подходе учителя к домашнему заданию оно может оказаться действенным инструментом повышения учебной мотивации обучающихся.

Три уровня домашних заданий . ( Гин Анатолий Александрович, консультант-эксперт по теории решения изобретательских задач)

Первый уровень – обязательный минимум . Задание должно быть понятно и посильно всем ученикам.

Второй уровень домашнего задания – тренировочный. Его выполняют ученики, желающие хорошо знать предмет и без особой трудности осваивающие программу. При этом они могут освобождаться от задания первого уровня.

Третий уровень – творческое задание – используется в зависимости от темы урока, подготовленности класса и т.д. Оно выполняется учениками, как правило, на добровольных началах и стимулируется высокой оценкой и похвалой.

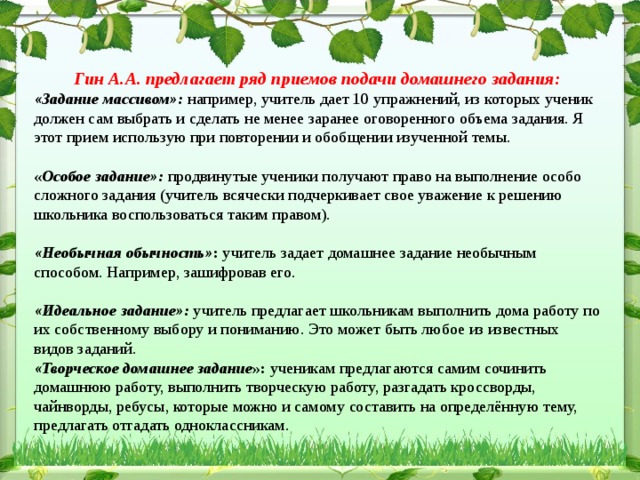

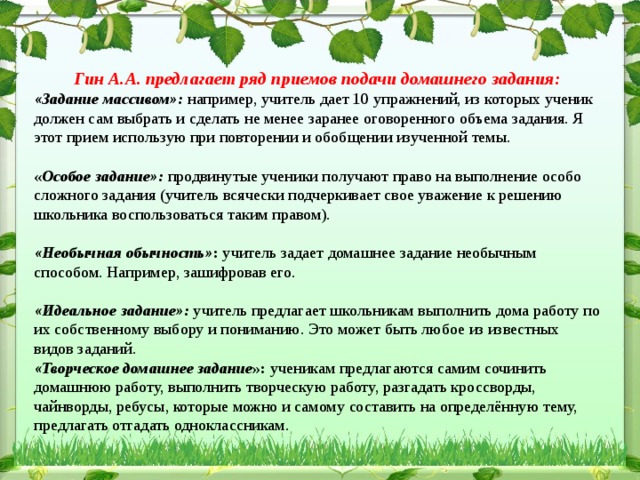

Гин А.А. предлагает ряд приемов подачи домашнего задания:

«Задание массивом»: например, учитель дает 10 упражнений, из которых ученик должен сам выбрать и сделать не менее заранее оговоренного объема задания. Я этот прием использую при повторении и обобщении изученной темы.

« Особое задание»: продвинутые ученики получают право на выполнение особо сложного задания (учитель всячески подчеркивает свое уважение к решению школьника воспользоваться таким правом).

«Необычная обычность» : учитель задает домашнее задание необычным способом. Например, зашифровав его.

«Идеальное задание»: учитель предлагает школьникам выполнить дома работу по их собственному выбору и пониманию. Это может быть любое из известных видов заданий.

«Творческое домашнее задание »: ученикам предлагаются самим сочинить домашнюю работу, выполнить творческую работу, разгадать кроссворды, чайнворды, ребусы, которые можно и самому составить на определённую тему, предлагать отгадать одноклассникам.

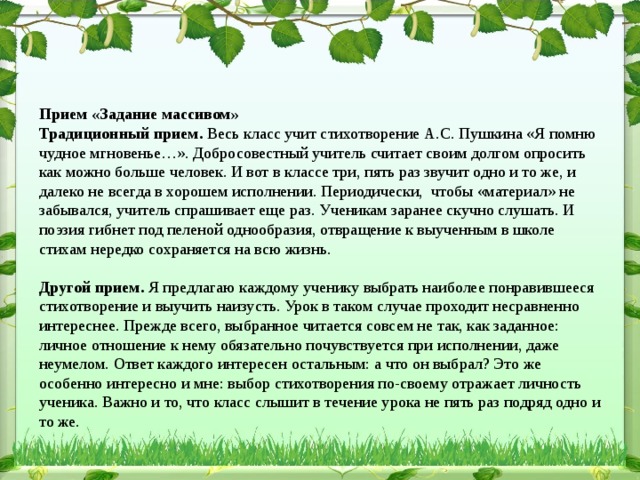

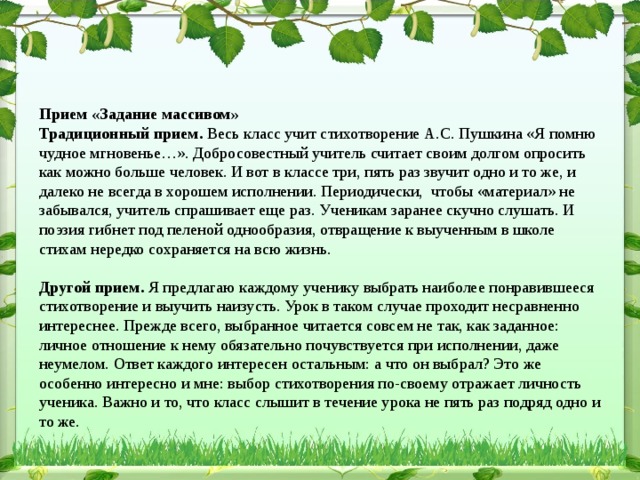

Прием «Задание массивом»

Традиционный прием. Весь класс учит стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…». Добросовестный учитель считает своим долгом опросить как можно больше человек. И вот в классе три, пять раз звучит одно и то же, и далеко не всегда в хорошем исполнении. Периодически, чтобы «материал» не забывался, учитель спрашивает еще раз. Ученикам заранее скучно слушать. И поэзия гибнет под пеленой однообразия, отвращение к выученным в школе стихам нередко сохраняется на всю жизнь.

Другой прием. Я предлагаю каждому ученику выбрать наиболее понравившееся стихотворение и выучить наизусть. Урок в таком случае проходит несравненно интереснее. Прежде всего, выбранное читается совсем не так, как заданное: личное отношение к нему обязательно почувствуется при исполнении, даже неумелом. Ответ каждого интересен остальным: а что он выбрал? Это же особенно интересно и мне: выбор стихотворения по-своему отражает личность ученика. Важно и то, что класс слышит в течение урока не пять раз подряд одно и то же.

Прием «Творческое домашнее задание»

1). Рассказ "Птицы". Напишите несколько предложений о своей любимой птице, используя глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени.

2). Домашнее задание. Подобрать и записать загадки, в содержании которых встречаются НЕ с глаголами.

3). ДЕСЕРТ

Задание :

нарисуйте десерт;

напишите пять глаголов, которые помогали в его приготовлении.

На десерт я приготовил (приготовила) ____________________________________________________

Мне помогали глаголы________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

4). Написать сочинения-миниатюры “Каким должен быть настоящий космонавт?” (с использованием специально заготовленных материалов)

Не курить

Не трусить

Не предавать

Не лениться и т.д.

Одарённым детям нравятся нетрадиционные домашние задания:

- самостоятельное составление словаря терминов, расположение их по темам;

- разработка наглядных пособий, таблиц, схем, алгоритмов, опорных конспектов;

- разработка новых вариантов правил, формулировок и т.п.;

- подготовка тестов, заданий, карточек для контроля и самоконтроля;

- редактирование учебного текста;

- исправление допущенных ошибок;

- подготовка к тематическим урокам: поиск информации, цитат, статей из словаря.

- выполнение рисунков, наглядных пособий и т.п.).

- работа над текстом учебника и различными дополнительными источниками информации (словари, периодическая печать, Интернет и т.д.);

- опережающие домашние задания (самостоятельное изучение нового материала).

Таким образом, формирование у школьников положительного отношения к учению в процессе выполнения домашних заданий является важнейшей задачей учителя в любом классе. Гармоничное сочетание различных видов и форм подачи и проверки домашних заданий обучающихся повлияют на формирование самостоятельности у школьников и повышение уровня учебной мотивации.

Игровые приемы

Игра-загадки.

Чтобы осень не промокла, не раскисла от воды, превратил он лужи в стекла, сделал снежными сады (мороз). Он всюду, в поле и в саду, но в дом не попадет. И никуда я не пойду, покуда он идет (дождь). Бежит, бежит, не выбежит. Течет, течет , не вытечет (река). Всегда во рту, а не проглотишь (язык). Сроду он не ест, не пьет песни звонкие поет. И с урока на урок подает свой голосок (звонок). Овсом не кормят, кнутом не гонят. А как пашет – семь пудов тащит (трактор).

Игра "Кто больше?"

Напишите за 3 минуты как можно больше названий птиц. Выигрывает тот, у кого больше (фронтальный опрос).

Игра “Цепочка”. Класс делится на две команды, каждая из команд подходит к листу, прикрепленному на доске, и вставляет пропущенную букву. Побеждает та команда, которая быстрее и без ошибок справится с заданием.

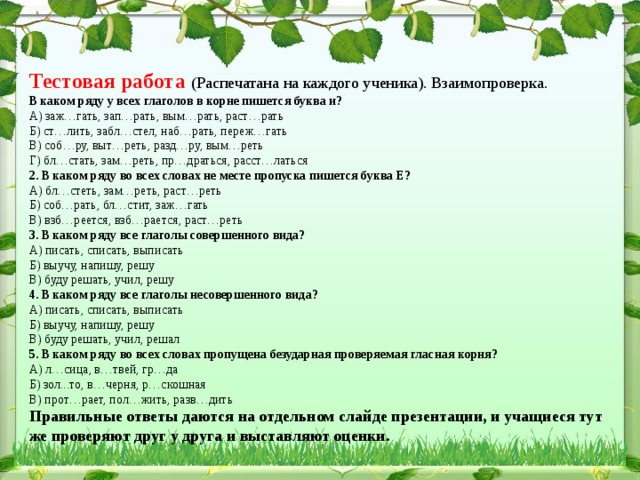

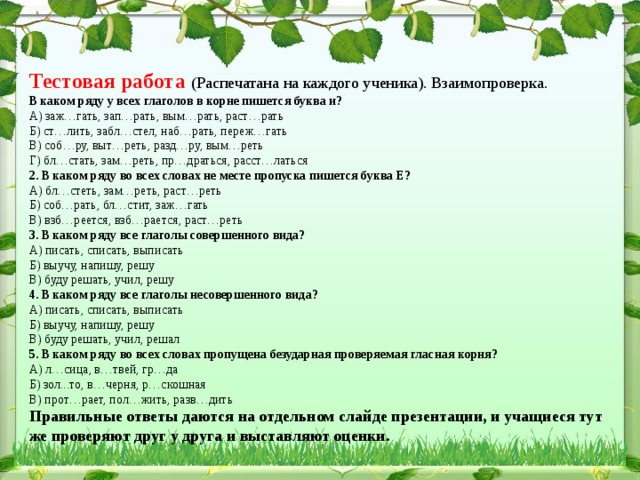

Тестовая работа (Распечатана на каждого ученика). Взаимопроверка.

В каком ряду у всех глаголов в корне пишется буква и?

А) заж…гать, зап…рать, вым…рать, раст…рать

Б) ст…лить, забл…стел, наб…рать, переж…гать

В) соб…ру, выт…реть, разд…ру, вым…реть

Г) бл…стать, зам…реть, пр…драться, расст…латься

2. В каком ряду во всех словах не месте пропуска пишется буква Е?

А) бл…стеть, зам…реть, раст…реть

Б) соб…рать, бл…стит, заж…гать

В) взб…реется, взб…рается, раст…реть

3. В каком ряду все глаголы совершенного вида?

А) писать, списать, выписать

Б) выучу, напишу, решу

В) буду решать, учил, решу

4. В каком ряду все глаголы несовершенного вида?

А) писать, списать, выписать

Б) выучу, напишу, решу

В) буду решать, учил, решал

5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?

А) л…сица, в…твей, гр…да

Б) зол...то, в…черня, р…скошная

В) прот…рает, пол…жить, разв…дить

Правильные ответы даются на отдельном слайде презентации, и учащиеся тут же проверяют друг у друга и выставляют оценки.

Нетрадиционные уроки – как форма повышения мотивации

Для повышения мотивации к предмету провожу нестандартные (нетрадиционные) уроки, имеющими главной целью возбуждение и удержание интереса учащихся к учебному предмету.

Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру.

При проведении открытых уроков данная форма является всегда выигрышной, т.к. в ней представлены не только игровые моменты, оригинальная подача материала, занятость учащихся не только при подготовке уроков, но и в проведении самих уроков через различные формы коллективной и групповой работы.

Задания, которые получают учациеся на нетрадиционных уроках, помогают им жить в атмосфере творческого поиска.

Наиболее распространенные типы нестандартных уроков , которые я провожу:

1.Уроки -путешествия

2.Уроки - деловые игры

3.Уроки- соревнования

4.Уроки с групповыми формами работы

5.Уроки творчества

6.Уроки- аукционы

7.Уроки-зачеты

8.Уроки- конкурсы

9.Уроки- обобщения

10.Уроки- игры

11.Уроки- «суды»

12.Уроки- концерты

13.Интегрированные уроки

14.Уроки – игры «Поле чудес».

Организация самостоятельной работы учащихся на уроках русского языка

Увеличение роли самостоятельной работы учащихся в учебном процессе подразумевает решение, как минимум, трех взаимосвязанных задач:

- создать такие педагогические условия, при которых учащиеся с необходимостью занимались бы самостоятельной работой;

2) научить учащихся рациональным приемам такой работы;

3) научить самостоятельному применению полученных знаний в учебной и практической деятельности.

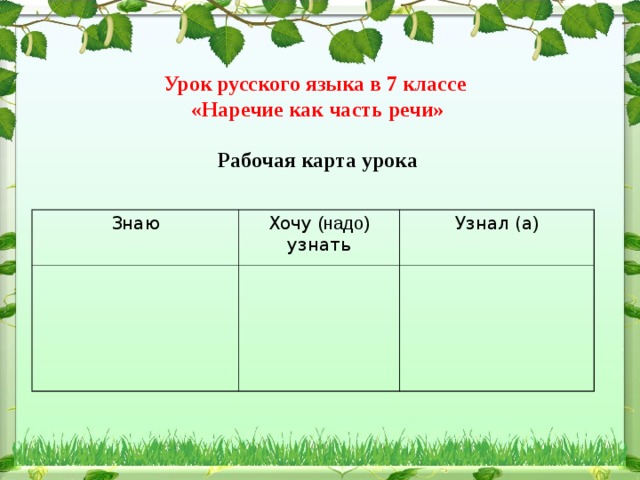

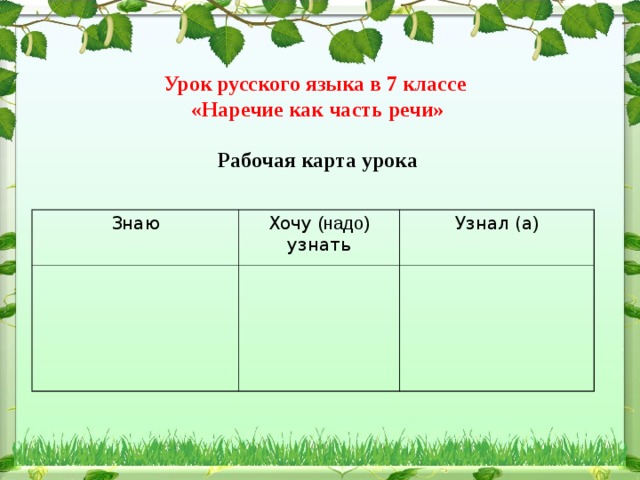

Урок русского языка в 7 классе

«Наречие как часть речи»

Рабочая карта урока

Знаю

Хочу (надо) узнать

Узнал (а )

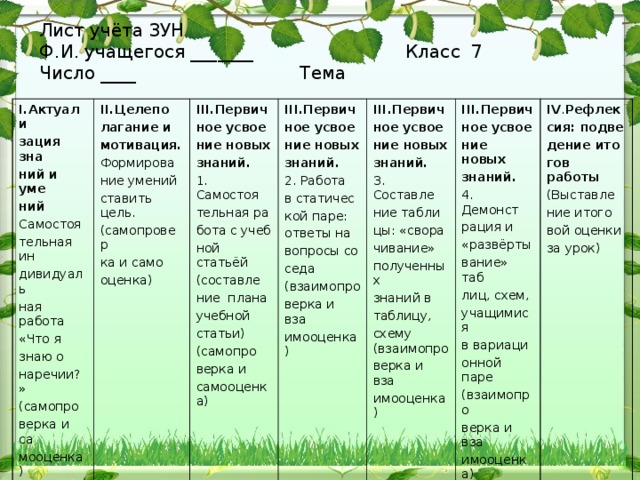

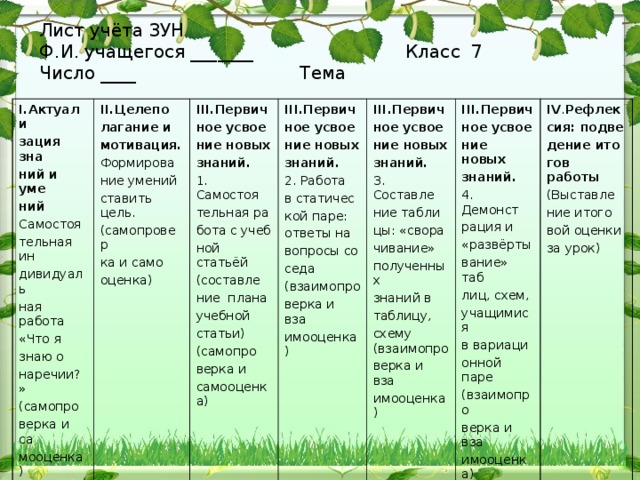

Лист учёта ЗУН Ф.И. учащегося _______ Класс 7 Число ____ Тема

I.Актуали

зация зна

ний и уме

ний

Самостоя

тельная ин

дивидуаль

ная работа

«Что я

знаю о

наречии?»

(самопро

верка и са

мооценка)

II.Целепо

лагание и

мотивация.

Формирова

ние умений

ставить цель.

(самопровер

ка и само

оценка)

Нет ошибок

5

III .Первич

ное усвое

ние новых

знаний.

1. Самостоя

тельная ра

бота с учеб

ной статьёй

(составле

ние плана

учебной

статьи)

(самопро

верка и

самооценка)

III .Первич

ное усвое

ние новых

знаний.

2. Работа

в статичес

кой паре:

ответы на

вопросы со

седа

(взаимопро

верка и вза

имооценка)

III .Первич

ное усвое

ние новых

знаний.

3. Составле

ние табли

цы: «свора

чивание»

полученных

знаний в

таблицу,

схему (взаимопро

верка и вза

имооценка)

III .Первич

ное усвое

ние новых

знаний.

4. Демонст

рация и

«развёрты

вание» таб

лиц, схем,

учащимися

в вариаци

онной паре

(взаимопро

верка и вза

имооценка)

IV . Рефлек

сия: подве

дение ито

гов работы

(Выставле

ние итого

вой оценки

за урок)

Самостоятельное изучение нового материала.

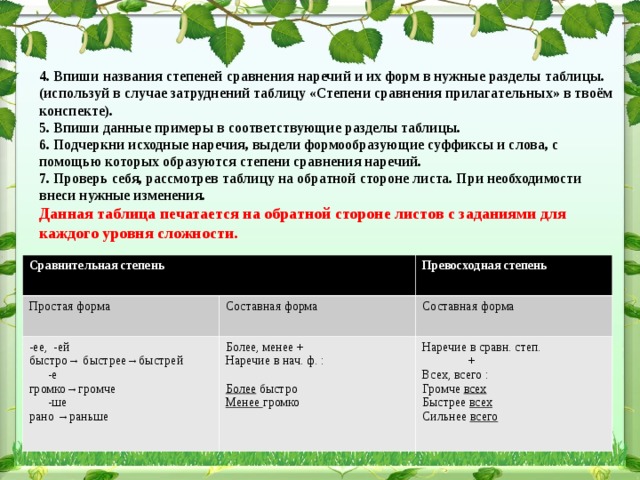

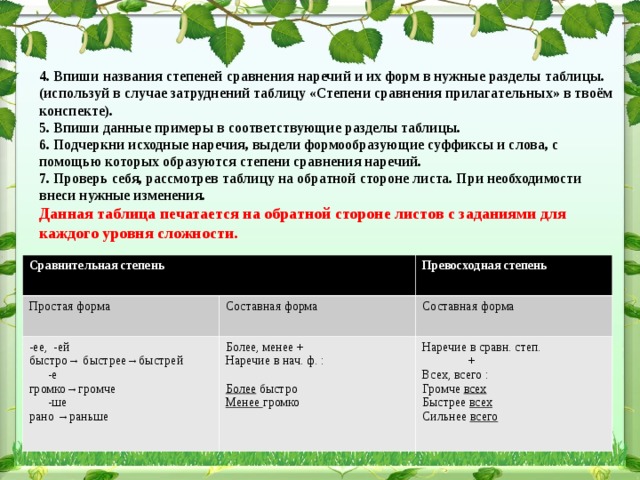

Тема: Степени сравнения наречий.

После подготовки к усвоению новых знаний учитель объявляет тему урока, записывает её на доске. Сообщает, что наречия образа действия, так же как и прилагательные, имеют степени сравнения. Учащимся сегодня предстоит самостоятельно выяснить, какие степени сравнения есть у наречий и как они образуются.

Ученики получают комплект заданий по 3 уровням сложности, выбирают уровень, в котором будут работать. Учитель оказывает дозированную помощь тем, кто в ней нуждается, контролирует деятельность учащихся.

Приложение (данный комплект заданий распечатывается на каждого ученика)

Самостоятельное изучение нового материала.

Тема: Степени сравнения наречий.

1 уровень.

1. Открой учебник на странице 79, § 10.

2. Открой тетрадь с конспектами в разделе «Наречие» и запиши тему, указанную в параграфе.

3. Прочитай пункт 1 параграфа.

4. Перечерти данную таблицу в конспект.

5. Прочитай пункт 2 параграфа , подчеркни карандашом суффиксы, образующие простую форму сравнительной степени наречий.

6. Запиши эти суффиксы вместе с примерами в нужный раздел таблицы.

7. В пункте 2 подчеркни карандашом слова, образующие составную форму сравнительной степени.

8. Запиши эти слова вместе с примерами в нужный раздел таблицы.

9. Прочитай пункт 3 параграфа, подчеркни карандашом слова, с помощью которых образуется превосходная степень сравнения наречий, и перепиши их вместе с примерами в нужную графу таблицы.

10. Проверь себя, рассмотрев таблицу на обратной стороне листа. При необходимости внеси нужные изменения.

Самостоятельное изучение нового материала.

Тема: Степени сравнения наречий.

2 уровень.

1. Открой тетрадь с конспектами в разделе «Наречие» и запиши тему урока.

2. Прочитай внимательно приведённые ниже примеры.

Быстро → быстрее → быстрей, громко → громче

рано → раньше

громко → более громко быстро → менее быстро

Быстрее всех

Громче всего

Тише всех

3. Подчеркни карандашом суффиксы и слова, образующие степени сравнения наречий.

4. Перечерти данную таблицу в конспект.

5. Запиши названия степеней и их форм в соответствующие разделы таблицы, пользуясь в качестве примера таблицей «Степени сравнения прилагательных» в твоём конспекте.

6. Впиши данные примеры (из пункта 2) в нужные разделы таблицы.

7. Выдели формообразующие суффиксы и слова.

8. Подчеркни наречия, от которых образуются формы степеней сравнения.

9. Проверь себя, рассмотрев таблицу на обратной стороне листа. При необходимости внеси нужные изменения.

Самостоятельное изучение нового материала.

Тема: Степени сравнения наречий.

3 уровень.

1. Открой тетрадь с конспектами в разделе «Наречие» и запиши тему урока.

2. Прочитай внимательно, приведённые ниже примеры.

Густо→ гуще; весело→ веселее; сильно→ сильней; рано → раньше; густо → более густо, весело → менее весело;

Веселее→ веселее всего, старше→ старше всех, гуще всего.

3. Перечерти данную таблицу в конспект.

…………………………………… .

……………………

……………………

………………… ..

………………… ..

4. Впиши названия степеней сравнения наречий и их форм в нужные разделы таблицы. (используй в случае затруднений таблицу «Степени сравнения прилагательных» в твоём конспекте).

5. Впиши данные примеры в соответствующие разделы таблицы.

6. Подчеркни исходные наречия, выдели формообразующие суффиксы и слова, с помощью которых образуются степени сравнения наречий.

7. Проверь себя, рассмотрев таблицу на обратной стороне листа. При необходимости внеси нужные изменения.

Данная таблица печатается на обратной стороне листов с заданиями для каждого уровня сложности.

Сравнительная степень

Простая форма

Превосходная степень

Составная форма

-ее, -ей

быстро→ быстрее→быстрей

-е

громко→громче

-ше

рано →раньше

Составная форма

Более, менее +

Наречие в нач. ф. :

Более быстро

Менее громко

Наречие в сравн. степ. +

Всех, всего :

Громче всех

Быстрее всех

Сильнее всего

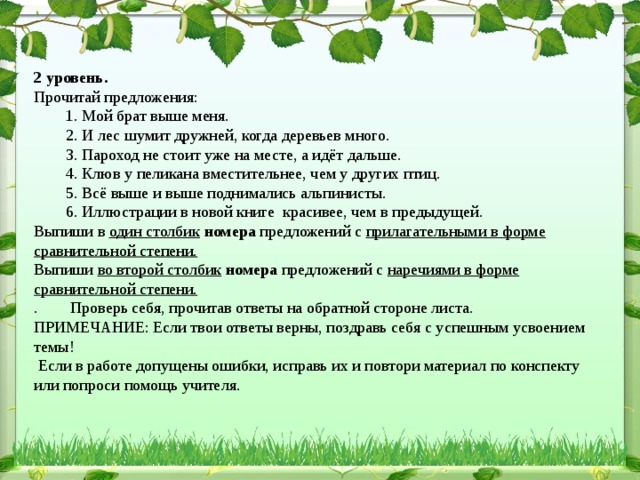

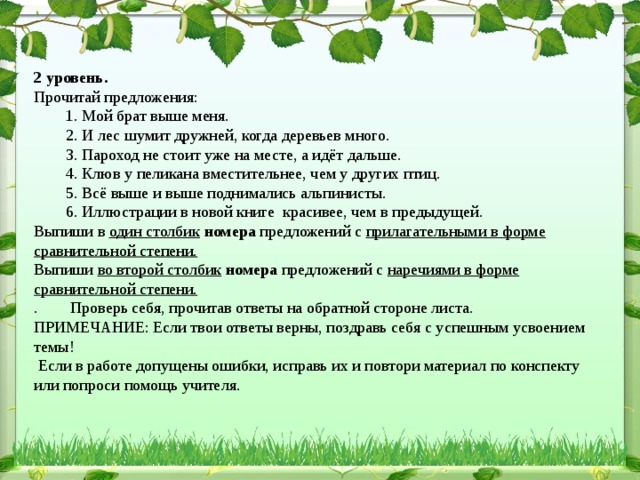

2 уровень.

Прочитай предложения:

1. Мой брат выше меня.

2. И лес шумит дружней, когда деревьев много.

3. Пароход не стоит уже на месте, а идёт дальше.

4. Клюв у пеликана вместительнее, чем у других птиц.

5. Всё выше и выше поднимались альпинисты.

6. Иллюстрации в новой книге красивее, чем в предыдущей.

- 1. Мой брат выше меня. 2. И лес шумит дружней, когда деревьев много. 3. Пароход не стоит уже на месте, а идёт дальше. 4. Клюв у пеликана вместительнее, чем у других птиц. 5. Всё выше и выше поднимались альпинисты. 6. Иллюстрации в новой книге красивее, чем в предыдущей.

Выпиши в один столбик номера предложений с прилагательными в форме сравнительной степени.

Выпиши во второй столбик номера предложений с наречиями в форме сравнительной степени.

. Проверь себя, прочитав ответы на обратной стороне листа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если твои ответы верны, поздравь себя с успешным усвоением темы!

Если в работе допущены ошибки, исправь их и повтори материал по конспекту или попроси помощь учителя.

3 уровень.

1. Составь предложения с :

красивее – наречием и красивее – прилагательным; темней - наречием и темней – прилагательным .

2. Докажи графически, какой частью речи являются данные слова.

3. Сдай свою работу на проверку учителю.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ели возникли трудности, выполни работу второго уровня!

Время для выполнения заданий у всех одинаковое, но каждый ученик продвигается от уровня к уровню со своей скоростью. Учащиеся начинают с первого уровня, а затем сами решают переходить к заданиям следующего уровня.

Главным достоинством заданий с адаптацией является полная занятость всех учащихся, самостоятельно переходящих от уровня к уровню. Задания с адаптацией гарантируют каждому ученику положительную отметку. В то же время любой ученик получает возможность двигаться к более высокой отметке, а не просто получать ее за выполнение одинакового задания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ на УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ

Использование новых технологий на уроке, базирующихся на применении компьютера - это не дань моде, а необходимость, так как они:

- способствуют совершенствованию практических умений и навыков;

- позволяют эффективнее организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения;

помогают:

- контролировать деятельность каждого ученика;

- значительно увеличить темп работы ( за небольшой промежуток времени учитель может проверить как теоретические знания учащихся по данной теме, так и практические);

- решить сразу несколько задач: изучить новый материал, закрепить, выполняя практическую работу, включающую разные виды упражнений, углубить знания, провести контроль .

Очень важно и то, что учащиеся работают с увлечением на любом этапе урока, и это

- поддерживает интерес к предмету в целом,

- активизирует познавательную деятельность.

Компьютер позволяет усилить мотивацию учения и улучшить усвоение учебного материала, он потребует от учащихся применения знаний на практике, что так необходимо для выработки умений и навыков.

Наконец, использование компьютера даёт возможность качественно изменить самоконтроль и контроль за результатами обучения, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом, а также своевременно корректировать и обучающую деятельность и деятельность учения.

УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Компьютер в урочной деятельности я использую на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков. При этом для ребенка он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, игровой среды.

В функции учителя компьютер представляет источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя и книгу), наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникаций), индивидуальное информационное пространство , средство диагностики и контроля.

Уроки с использованием компьютера я провожу наряду с обычными занятиями. Считаю, что компьютерная поддержка должна быть одним из компонентов учебного процесса и применяться только там, где это целесообразно.

С какой целью применяю?

1. Для того, чтобы решать практические задачи, записанные в программе по русскому языку и литературе:

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;

- обогащение словарного запаса;

- овладение нормами литературного языка;

- знание лингвистических и литературоведческих терминов.

2. При организации самостоятельной работы учащихся по формированию основополагающих знаний школьного курса , по коррекции и учету знаний учащихся.

3. Для формирования ключевых компетенции учащихся.

4. Для выполнения традиционных видов упражнений, а именно :

- на зрительное восприятие;

- вставку букв;

- постановку знаков препинания;

- редактирование текстов.

ПОДГОТОВКА К ГИА

- Создание презентаций к каждому уроку обобщения и повторения теоретического материала в рамках подготовки к ГИА.

2. Использование мультимедийных презентаций как средства обучения написаний сочинений на основе исходного текста, сочинений на лингвистическую тему.

3. Активное изучение опыта коллег по средствам Интернет.

4. Проведение тестирования. Мониторинг знаний обучающихся.

УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Использую для подготовки к урокам свои презентации, ресурсы Интернет ( аудио-видеоматериал , тексты произведений, презентации и т.д.)

2. Учащиеся используют ресурсы Интернета для подготовки сообщений, рефератов, своих презентаций.

Создание собственных компьютерных материалов с использованием программы Power Point

Презентации по литературе

Презентации по творчеству Пушкина:

- «Лицейская республика».

- «Пушкинский Петербург».

- «Современники Пушкина».

- «А.С. Пушкин».

- «Памятники Петру 1».

- «Урок-пролог к роману Пушкина «Евгений Онегин».

Презентации по творчеству Гоголя:

- «Биография Н. В. Гоголя».

- Урок «Скитальческая судьба Гоголя» (жизнь и творчество Н. В. Гоголя, к 200-летию со дня рождения).

- «Тест по повести Гоголя «Ночь перед Рождеством».

- «Тест по повести Гоголя «Тарас Бульба».

- «Тест-2 по повести Гоголя «Тарас Бульба».

- «Тест «Сравни братьев» (по повести «Тарас Бульба»).

- «Мертвые души» Гоголя.

Создание собственных компьютерных материалов с использованием программы Power Point

Презентации по литературе

Презентации по творчеству Чехова:

- «Биография А. П. Чехова».

- «Путешествие по Чеховским местам России. Мелихово».

Презентации по Древней Греции :

- «Боги Древней Греции».

- «Герои Древней Греции».

- «Древнегреческие чудовища».

Презентации: «Писатели и поэты – фронтовики»:

- «Писатели – фронтовики».

- «Поэзии огонь и нежность» (поэты – фронтовики).

Создание собственных компьютерных материалов с использованием программы Power Point

Презентации по литературе

Другие презентации:

- «Александр Александрович Блок (1880-1921)».

- «Певец «полевой России» Сергей Есенин».

- «Биография Грибоедова».

- «Боги древних славян».

- «Былины Древней Руси».

- «Русские писатели в Оптиной пустыни».

- «Книга-великое чудо из всех чудес…» (история книги).

- «Необычные книги».

- Урок литературы «Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Няне».

- Поэтический гербарий «К цветку цветок сплетай венок».

Создание собственных компьютерных материалов с использованием программы Power Point

Презентации по русскому языку

- «Действительные и страдательные причастия 7 класс».

- «Повторяем лексику!»

- «Повторяем части речи».

- «Подготовка к ГИА 9 кл. Правописание проверяемых безударных гласных».

- «Подготовка к ГИА 9 кл. Правописание непроверяемых безударных гласных».

- Тест «Имя существительное 5 кл.»

- Устный журнал «Великий и могучий русский язык».

- «Великие славянские просветители».

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

В своей педагогической деятельности я пришла к выводу, что в современных условиях, учитывая большую и серьёзную заинтересованность учащихся информационными технологиями, можно использовать эту возможность в качестве мощного инструмента развития мотивации на уроках русского языка .

Я убеждена, что задача каждого учителя–словесника - сделать каждый урок привлекательным и по-настоящему современным. Однако, как показала практика, используя информационные технологии в учебном процессе, не стоит делать это эпизодически, бессистемно, иначе они не повлияют на результаты обучения. Следует также помнить, что применение информационных технологий в учебном процессе по русскому языку и литературе не должно заменять традиционные методы и приемы обучения.

Но!

Задачи, стоящие перед учителем-словесником, во многом отличаются от целей и задач других учителей-предметников. По большому счету, наша главная цель

– это душа ребенка, это проблемы нравственности, это развитие творческой личности, а также проблема подготовки ученика как языковой личности.

Задачи эти предполагают, конечно, в первую очередь работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Поэтому перед учителем – словесником, который собирается использовать возможности компьютера на своих уроках, всегда возникают вопросы о целесообразности его использования на уроках русского языка и литературы, о том, в какой степени компьютер может заменить учителя и на каких этапах урока, а также о том, какие дидактические функции можно возложить на компьютер.

Применение технологии развития критического мышления через чтение и письмо на уроках русского языка и литературы

Технология развития критического мышления - это одна из современных технологий, которая способна решать задачи современного образования.

Цель технологии и моя цель: - научить учащихся получать знания не только пассивно, но и критически преобразовать, пережить, и, самое главное, "присвоить" предложенную информацию, помочь учащимся освоить методику самообразования, активного поиска информации, а следовательно, повысит уровень и качество образования в целом.

Основные задачи:

- изучить теоретический материал по технологии РКМЧП;

- овладеть способами проведения уроков в рамках технологии;

- спланировать работу по внедрению технологии развития критического мышления;

- провести отбор дидактического материала для занятий по данной технологии;

- разработать модели уроков в соответствии со структурой данной технологии;

- провести апробацию данной технологии применительно к урокам литературы и русского языка;

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» - современная педагогическая технология .

Она решает следующие задачи:

- Образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обучения и активного восприятия учебного материала.

- Культуры письма: формирования навыков написания текстов различных жанров.

- Информационной грамотности: развития способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности.

- Социальной компетентности: формирование коммуникативных навыков и ответственности за знание.

Технологические этапы

1 стадия

ВЫЗОВ

2 стадия

ОСМЫСЛЕНИЯ

- актуализация имеющих знаний;

- пробуждение интереса к получению информации;

- постановка учеником собственных целей обучения.

3 стадия

РЕФЛЕКСИЯ

- получение новой информации;

- корректировка учеником поставленных целей обучения.

- размышление, рождение нового знания;

- постановка учеником новых целей обучения.

Стадии и приемы технологии

Стадия (фаза)

Деятельность

учителя

1. Вызов

Вызов уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, активизация учащихся, мотивация для дальнейшей работы.

Деятельность

учащихся

Возможные приемы и методы

Ученик вспоминает, что ему известно по изучаемому вопросу, задает вопросы, на которые хотел бы получить ответ.

Составляет списки известной информации, рассказ- предположение по ключевым словам, систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки

«Мозговая атака»

Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, обсуждается, работа ведется индивидуально – парами – группами.

2. Осмыс-

ления

Сохранения интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижения от знаний «старого» к «новому».

Ученик читает текст, используя предложенные учителем активные методы чтения, делает пометки на полях или ведет записи по мере осмысления новой информации.

Методы активного чтения:

маркировка с использованием значка « V », «+», «-», «?» (по мере чтения становятся на полях справки)

введение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов;

поиск ответов на поставленный в первой части урока вопросы.

«Тонкие» и «толстые» вопросы

Непосредственный контакт с информацией (текст, фильм, лекция, материал параграфа), работа ведется индивидуально – парами – группами.

3. Рефлек-

сии

Вернуть учащихся к первоначальным записям – предположением, внести изменения, дополнение, дать творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной информации.

Учащиеся соотносят «новою» информацию со «старой», используя знания, полученные на стадии осмысления.

Заполнение кластеров, таблиц,

установление причинно- следственных связей между блоками информации;

Возврат ключевым словам, верным и неверным утверждениям;

Ответы на поставленные вопросы.

Организация устных и письменных круглых столов; «бортовых журналов»

Синквейн

По данной технологии я разработала и провела урок внеклассного чтения в 5 классе по рассказу Полин Джонсон «Лебединая песнь»

Тема: «Там, где летела стая лебедей, рождается возможность вырастить других людей»

После проведенного урока с применением технологии всегда появляются новые идеи. Это еще раз доказывает, что ТРМЧП не только педагогическая технология с установленными правилами, принципами и набором приемов, но и динамический, развивающий подход к обучению. Смысл образовательного процесса состоит не в строгом следовании алгоритму, а в свободном творчестве педагогов и учеников, работающих с использованием новых технологии.

Таким образом, целенаправленное и систематическое применение разнообразных форм и приёмов развития учебной мотивации при обучении русскому языку и литературе укрепляет желание детей овладевать знаниями и формирует устойчивый интерес к изучаемому предмету.

Источники

- Меретина А.А. Мотивация учения – основное условие успешного обучения. (Презентация).

2. Андреев А.В. Творческий подход к проверке домашнего задания// Педагогика 1999, № 6.

3. Гин А.А. Как повторять изученный материал // Интернет-журнал "Эйдос". – 1999. – 23 декабря http://www.eidos.ru/journal/1999/1223-01.htm. – В надзаг: Центр дистанционного образования "Эйдос", e-mail: [email protected] . Как задавать домашние задания с максимальной пользой.

4. Народное образование, №1 2008г. «Использование информационно -куммуникационных технологий на уроках русского языка и литературы».

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998.

6. Использование современных образовательных технологий как средство интеллектуального развития школьников на уроках русского языка и литературы.

(Из опыта работы Платоновой Г.Ф.-учителя русского языка и литературы Волосовской СОШ №1)

7. Презентация опыта работы учителя русского языка и литературы

Чижовой Н. А. Тверская область Кашинский район МОУ СОШ им. М.И. Калинина.

8. Интернет – ресурсы. Веточки берёзы , источник шаблона : Ранько Елена Алексеевна учитель начальных классов МАОУ лицей №21 г. Иваново Сайт: http://pedsovet.su/

9. Ткачук Л.И. «Использование адаптивной системы обучения на уроках русского языка».

10. «Использование технологии развития критического мышления на уроках литературы в 5 классе» http :// bibliofond . ru .

11. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке.- М.: Просвещение, 2004.

12. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Библиотека в школе.- 2001.- №12

13. Столбунова С.В. Технология развития критического мышления через чтение и письмо.// Русский язык в школе «Первое сентября». – 2005. -№18,19.