ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЧВ

В результате сложного взаимодействия факторов почвообразования в почвенном покрове планеты обнаруживаются определенные закономерности географического распространения почв. Основными законами географии почв являются законы горизонтальной зональности, вертикальной почвенной зональности, фациальности почв, аналогичных топографических рядов (зональных типов почвенных комбинаций).

Законы горизонтальной и вертикальной почвенной зональности были сформулированы В. В. Докучаевым в 1899 г. в работе «К учению о зонах природы» на примере Русской равнины. «Поскольку все важнейшие почвообразователи распределяются на земной поверхности в виде поясов или зон, вытянутых более или менее параллельно широтам, то неизбежно, что и почвы... должны располагаться на земной поверхности зонально, в строжайшей зависимости от климата, растительности и пр.». Эта концепция получила развитие в работах К. Д. Глинки, Л. И. Прасолова, И. П. Герасимова, В. А. Ковды, Н. Н. Розова, Е. В. Лобовой и др.

Закон горизонтальной зональности говорит о том, что основные типы почв распространены на равнинах по континентам или в виде широтных почвенных зон (полос), последовательно сменяющих друг друга при изменении широты местности в зависимости от изменения всех важнейших почвообразователей (природных компонентов) от экватора к полюсам, а в России с севера на юг.

Основа зональности — неравномерное поступление солнечной энергии на разных широтах Земли из-за ее шарообразности и кругового вращения. С широтным распределением тепла связано так же распределение влаги, выпадение осадков, а в связи с этим развитие зональных растительных и почвенных спектров.

Наиболее крупные единицы в почвенном покрове Земли — широтные. Они представляют собой совокупности широтных почвенных зон и горных почвенных структур по сходству радиационных и термических условий, вернее, с неравномерным поступлением солнечной энергии на разных широтах. В зависимости от особенностей климата различают арктический, субарктический умеренный, антарктический, субантарктический умеренный, тропический, субтропический умеренный, экваториальный, субэкваториальный умеренный пояса. В Северном полушарии Земли выделены пояса: полярный, бореальный (умеренно холодный), суббореальный (умеренно теплый), субтропический и тропический. Почвенно-биоклиматические поля подразделяют на почвенно-биоклиматические области — совокупности, объединенные по радиационным, термическим условиям и увлажнению, континентальности климата, видам растительности. Например, влажные области с лесным таежным или тундровым растительным покровом, переходные области со степным ксерофитно-лесным растительным покровом, сухие области с полупустынями и пустынями.

Проявление закона широтной зональности выражается также в обособлении внутри поясов на внутриконтинентальных равнинах почвенных зон — территорий с преобладанием одного основного, реже двух типов почв, сопряженных с определенной растительностью. Почвенная зона представляет собой ареал распространения зональных почвенных типов и сопутствующих им интразональных почв. Зональные почвы формируются под зональными растительными сообществами на равнинах, водораздельных возвышенных территориях, на которых на почвообразование не влияют грунтовые воды, а также на территориях, где исключаются застаивание поверхностных вод и приток их со стороны.

В полярном поясе выделяют зону арктических почв Арктики и зону тундровых глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых почв Субарктики. Далее следуют зоны: таежно-лесная с подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами, широколиственных лесов с бурыми лесными почвами, лесостепная с серыми лесными почвами и черноземами, степная со своеобразными степными подтипами черноземов, сухостепная с каштановыми почвами, полупустынная с бурыми полупустынными почвами. В пустынной зоне Средней Азии и Казахстана развиты в основном серо-бурые пустынные и такыровидные, а на песчаных массивах — песчаные пустынные почвы. Для зоны сухих субтропиков Средней Азии характерны сероземы, коричневые почвы, а для зоны влажных субтропиков — красноземы и желтоземы.

Современные исследователи доказали необязательное следование зон параллельно широтам. Например, из-за особенностей увлажнения на океанических окраинах Евразии, в южной половине Северной Америки, в Австралии почвенные зоны распространены почти по меридиальному простиранию. По В. М. Фридланду, почвенные зоны теряют широтно-полосную форму при резком отличии направления изменения увлажнения от направления изменения температурного фактора.

Проявление закона горизонтальной зональности усложняется из-за местных особенностей рельефа, различий в темпах биологического круговорота элементов.

Интразональные почвы — почвы, не типичные для определенных зон, а встречающиеся во многих зонах (например, болотные, пойменные, солонцы, солончаки).

Азональные почвы — это молодые почвы, не успевшие приобрести зональные особенности (формирующиеся на свежем аллювии, элювии плотных пород, примитивные щебнистые, молодые рыхлые на песках и т. д.). По современным представлениям, в почвенном покрове выделяют следующие таксономические единицы.

Для равнинных территорий

Почвенно-биоклиматические пояса

Почвенно-биоклиматические области

Почвенные зоны

Почвенные провинции

Почвенные округа

Почвенные районы

Для горных территорий

Почвенно-биоклиматические пояса

Почвенно-биоклиматические области

Горные почвенные провинции

Горные почвенные зоны

Закон фациальности почв проявляется в обособлении внутри почвенных зон почвенных провинций в связи с биоклиматическими различиями по фациальности. Так, с нарастанием океанического влияния или уменьшением континентальности широтно-зональные почвенные спектры приобретают своеобразную природу.

Закон аналогичных топографических рядов действует во всех почвенных зонах в связи с распределением почв по элементам мезо- и микрорельефа. Во всех зонах распределение почв по элементам рельефа имеет аналогичный характер: на возвышенных элементах рельефа залегают автоморфные или зональные почвы, а в понижениях или отрицательных элементах рельефа — генетически подчиненные (полугидроморфные, гидроморфные). На склонах находятся переходные почвы. Этот закон получил особое развитие с проведением крупномасштабных почвенных исследований для землеустройства хозяйств.

Закон вертикальной почвенной зональности, или поясности, гласит, что в горных системах основные типы почв распространены в виде поясов, последовательно сменяющих друг друга с нарастанием абсолютной высоты от подножия гор к вершинам в связи с изменением природных условий. Расположение почвенных типов или структур этой зональности определяется положением горной страны в системе горизонтальных почвенных зон, положением ее по отношению к преобладающему движению воздушных масс, наличием температурных инверсий (стекание масс холодного воздуха по склонам в определенные сезоны и застаивание его в депрессиях). Однако возможны и отклонения в связи с положением склонов относительно движения воздушных масс, экспозицией склонов, температурными инверсиями.

В. М. Фридланд также создал учение о структуре почвенного покрова (СПП), точнее о происхождении, составе, формах почвенных неоднородностей и их агрономическом значении. Эти неоднородности представляют собой своеобразный тип строения почвенного покрова (количество, конфигурация, положение таксономических единиц), то есть однообразные ареалы почвенного покрова. Такие ареалы повторяются в пространстве из-за смены мезо- и микрорельефа, почвообразующих пород и т. д. В результате в каждой местности создаются определенная форма неоднородности и своеобразный рисунок почвенного покрова.

Основы учения о структуре почвенного покрова заложил Н. М. Сибирцев, который ввел понятие почвенной комбинации. С. С. Неуструев разделил комбинации по типам рельефа на две группы: комплексы (связаны с микрорельефом) и сочетания (связаны с мезорельефом и сменой почвообразующих пород). Пример почвенного комплекса: в лесостепи среди типичных черноземов на водоразделах формируются выщелоченные черноземы, а в блюдцеобразных понижениях на водоразделах — лугово-черноземные почвы.

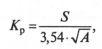

В. М. Фридланд ввел понятие элементарного почвенного ареала (ЭПА) как небольшого участка территории, на котором почвенный покров представлен одним разрядом. По В. М. Фридланду, ЭПА — это первичный компонент почвенного покрова, представляющий почвы какой-либо одной классификационной единицы наиболее низкого ранга, занимающие пространство, окруженное со всех сторон другими элементарными почвенными ареалами или непочвенными образованиями. К наиболее характерным параметрам элементарного почвенного ареала относятся классификационное наименование образующей его почвы, морфология (площадь, степень изрезанности, форма, характер границ), связи с условиями окружающей среды, возраст почв. По форме ЭПА бывают кольцевые, округлые, полосчатые, древовидные, линзовидные, струйчатые и др. Классификационное положение и степень различия в свойствах почв определяют контрастность различных ЭПА, а морфология ареалов и соотношение площадей — их сложность (частоту смены и степень разнообразия), оцениваемую по соотношению зональных и интразональных почв. Степень неоднородности ареала вычисляют как произведение коэффициента сложности и контрастности. С этой целью рассчитывают и коэффициент расчлененности территории по формуле

где S—длина границы ЭПА, км; А — площадь ЭПА, км2.

При Кр р = 2...4 — слаборасчлененными, 4...6 — среднерасчлененными, более 6 — сильнорасчлененными. Почвенные комбинации с тесными генетическими связями называют почвенными цепями, а с ослабленной или отсутствующей связью — почвенными рядами.

Среди почвенных цепей различают: сочетания — контрастные мезокомбинации; вариации — чередование мезокомбинаций или ареалов контрастных почв (слабоповерхностно-подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые и поверхностно-подзолистые слабоиллювиально-железисто-гумусовые почвы). В почвенных рядах выделяют мозаики (контрастные мезокомбинации) и ташеты (слабоконтрастные мезокомбинации), существование которых обусловлено неоднородностью почвообразующих пород, при этом компоненты почвенного покрова не имеют генетической связи.

На почвенных картах ареалы неоднородного почвенного покрова показывают в виде почвенных пятнистостей, комплексов и сочетаний.

Пятнистость — неоднородность почвенного покрова, при которой на расстоянии нескольких метров или десятков метров чередуются сравнительно близкие почвы (например, дерново-неглубокоподзолистые и дерново-глубокоподзолистые), относящиеся к одному подтипу. Границы между почвами выражены слабо, хозяйственные различия незначительны.

Комплексы — чередование мелких пятен почв разных типов, реже подтипов (например, солонцы или солончаки среди каштановых почв, черноземов, болотные почвы среди подзолистых почв), связанных в основном с элементами микрорельефа. Хозяйственное использование компонентов комплекса зависит от их свойств.

Сочетания — неоднородность почвенного покрова, при которой почвы меняются в связи с изменением мезорельефа или закономерной сменой почвообразующих пород. Контуры, отражающие комплексность или пятнистый характер, должны содержать не более трех почвенных компонентов.

Основные уровни системы структуры почвенного покрова: ЭПА, микроструктура, мезоструктура, почвенный район, почвенный округ, страна.

Уровни системы зонально-провинциального расчленения почвенного покрова: провинция (фация), подзона, зона, область, пояс.

При землеустройстве необходимо учитывать структуру почвенного покрова, так как она существенно влияет на организацию сельскохозяйственного производства в зависимости от ее системы. Все мероприятия по улучшению почв направлены на разработку мер по снижению контрастности и сложности СПП для выравнивания свойств почв, а следовательно, и их плодородия; совершенствование организации территории, размещение сельскохозяйственных угодий, различных типов севооборотов на более однородных по почвенному покрову территориях; устранение неблагоприятных воздействий, определяемых разными механизмами перемещения веществ между компонентами почвенного покрова. Выбор севооборотов, размещение полей в севооборотных массивах, выбор мест под сады, создание культурных сенокосов и пастбищ, выявление территорий, на которых необходимы различные мелиорации, правильное использование удобрений, проведение дифференцированной агротехники и т. д. возможны лишь при изучении структуры почвенного покрова, правильном учете степени его неоднородности.