К 75-летию Великой Победы

Есть понятие:

ПОДВИГ и ГОРДОСТЬ Не затмит их злословия подлость! Есть понятие ДОЛГА и ЧЕСТИ - И примеров в Великой –

не счесть нам!

51-й Армия, созданная наспех, плохо вооруженная, и Приморская Армия во взаимодействии с Черноморским флотом в течение тридцати четырех дней (с 18 октября по16 ноября) сдерживали одну из лучших армий гитлеровского вермахта.

Немцы понесли большие потери, а главное — было выиграно время для эвакуации в Крым одесской группы войск, без чего вряд ли была бы возможна длительная оборона Севастополя...

В конце сентября – середине октября для наступления на Крым было сосредоточено7 пехотных дивизий 11-й Армии, румынский горный корпус (2 бригады) и значительные силы авиации. Оборонявшая Крым 51-я и прибывавшая туда из Одессы Приморская

насчитывали 4 кавалерийских

и 12 стрелковых дивизий.

Командующий Приморской армией генерал-майор И.Е. Петров и члены штаба армии на командном пункте.

Колонна малых танков Т-37 на марше. 5-й танковый полк 172-й дивизии. Сентябрь 1941 г.

Танки Т-34 5-го танкового полка 172-й мотострелковой дивизии. Крым, сентябрь 1941

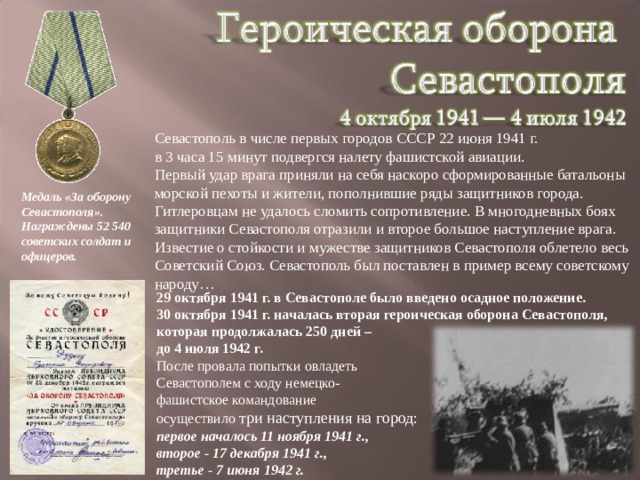

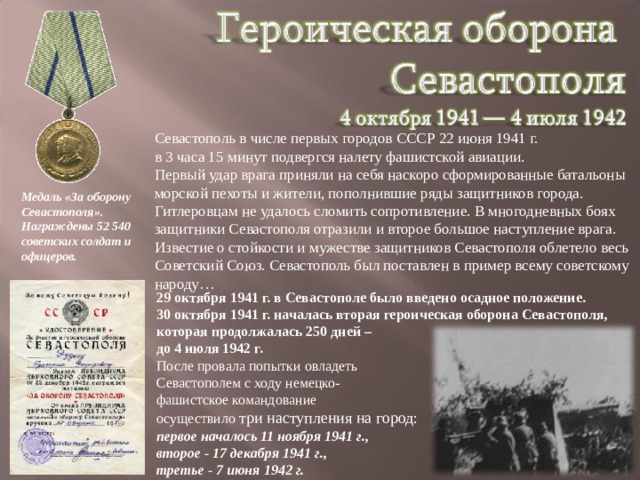

Севастополь в числе первых городов СССР 22 июня 1941 г.

в 3 часа 15 минут подвергся налету фашистской авиации.

Первый удар врага приняли на себя наскоро сформированные батальоны морской пехоты и жители, пополнившие ряды защитников города. Гитлеровцам не удалось сломить сопротивление. В многодневных боях защитники Севастополя отразили и второе большое наступление врага. Известие о стойкости и мужестве защитников Севастополя облетело весь Советский Союз. Севастополь был поставлен в пример всему советскому народу …

Медаль «За оборону Севастополя». Награждены 52 540 советских солдат и офицеров.

29 октября 1941 г. в Севастополе было введено осадное положение.

30 октября 1941 г. началась вторая героическая оборона Севастополя, которая продолжалась 250 дней –

до 4 июля 1942 г.

После провала попытки овладеть Севастополем с ходу немецко-

фашистское командование

осуществило три наступления на город:

первое началось 11 ноября 1941 г.,

второе - 17 декабря 1941 г.,

третье - 7 июня 1942 г.

«Наш Севастопольский плацдарм невелик. Но заселён он густо. Здесь собрались представители всех народов, живущих в нашей огромной стране. У нас собрались сыновья чуть ли не всех национальностей и народностей России, Украины, Кавказа, Белоруссии, Средней Азии...»

Командир 7-й бригады морской пехоты генерал-лейтенант Е. Жидилов

«Мы отстаивали Севастополь»

Севастополь был отрезан с суши и блокирован с моря и на долгие 250 дней приковал к себе немецко-румынскую армию. Здесь не было тыла. Защитники его были окружены и с суши и с моря. Севастополь не мог получать необходимой помощи, фашисты же, напротив, имели преимущество в войсках, авиации, танках, артиллерии.

… «во второй мировой войне немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, как в наступлении на Севастополь» - Фельдмаршал Манштейн, командовавший немецкими войсками под Севастополем.

Фашистское командование бросило в бой все силы и средства. Резервы защитников города таяли, кончались снаряды, патроны, гранаты. 30 июня завязались бои на Корабельной стороне. Упорно отбивали атаки врага защитники на Малаховом кургане, Лабораторном шоссе, Историческом бульваре. Ночью, когда кончились боеприпасы, остатки войск стали отходить к бухтам Стрелецкая, Камышовая, Казачья и на мыс Херсонес. Здесь бои продолжались еще до 4 июля, а в отдельных местах - до 12 июля.

А.А. Дейнека "Оборона Севастополя"

1942 г Холст, масло200х400 см Санкт-Петербург, Русский Музей

"Подвиг севастопольцев, их беззаветное мужество, самоотверженность,

ярость в борьбе с врагом будут жить в веках, их увенчает бессмертная слава".

Газета «Правда» 4 июля 1942 г.

Упорная борьба и контратаки защитников продолжались более недели. 17 июня на южном участке атакующие заняли позицию, известную как «орлиное гнездо» и вышли к подножию Сапун-горы. На северном участке был захвачен форт «Сталин» и подножие Мекензиевых высот. В этот день пало ещё несколько фортов, включая «Максим Горький-1» (30 батарея).

«Максим Горький-1»

ББ-30, башни №1 и 2

С этого момента немецкая артиллерия могла обстреливать Северную бухту и подвоз подкреплений и боеприпасов стал невозможен. Однако внутреннее кольцо

обороны ещё сохранилось и лобовой штурм не предвещал немцам ничего хорошего. Манштейн принял решение атаковать внутреннее кольцо не в лоб с юго-востока, а во фланг с севера, для чего предстояло переправиться через Северную бухту . Южный берег бухты был сильно укреплён, и десант представлялся практически невозможным, именно поэтому Манштейн решил сделать ставку на неожиданность.

4 июля 1942 г. газета "Правда" и Совинформбюро сообщили, что советские войска оставили Севастополь. Железная стойкость севастопольцев сорвала пресловутое "весеннее наступление" немцев. Гитлеровцы проиграли во времени, в темпах, понесли огромные потери людьми. За 8 месяцев обороны враг потерял у стен Севастополя до 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

Город-герой был оккупирован, но не

сломлен. Оставшиеся в живых защитники

Севастополя ушли в подполье и

продолжали вести борьбу против

захватчиков. Моргунов, Хрусталев,

Лавриненко, Оношко, Горпищенко, Онилова, Дерюгина, Ревякин и многие другие - эти имена навеки запомнил Севастополь. Эти люди сделали все, чтобы отстоять город.

Останки эсминца "Свободный"

Высадка в Керчи. Чтобы оттянуть силы врага от Севастополя советским командованием было решено осуществить высадку морского десанта на Керченский полуостров, открыв тем самым в Крыму новый фронт. Керченско-Феодосийская - это одна из наиболее масштабных десантных операций, проведенных воюющими сторонами в ходе Второй мировой войны, и по ряду параметров – крупнейшая десантная операция советского флота. К ее проведению привлекалась львиная доля всех боеспособных сил Черноморского флота и Азовской флотилии, внушительный тоннаж транспортов, ряд частей морской пехоты, две общевойсковые армии (51-я и 44-я) и даже танки – в состав десантных отрядов вошли несколько танковых рот, укомплектованных легкими танками Т-26 и плавающими танкетками Т-38.

Высадка производилась не синхроно. Сперва, 26-27 декабря, были высажены десантные отряды на несколько плацдармов к северу и югу от Керчи. Наши войска понесли ощутимые потери, а главное – были запечатаны на плацдармах отчаянно сопротивляющимся противником. Положение высаженных войск усугубилось в последующие 2 дня, когда сильный шторм и последующее замерзание Азовского моря сорвали доставку подкреплений и снабжения на плацдармы. В итоге цель высаженных десантов – захват Керчи – в первые три дня достигнута не была.

Когда ситуация в районе Керчи стала критической,

советские корабельные соединения с десантом на борту как раз подходили к Феодосии...

Со 2 января 1942 года начинается череда совершенно непрофессиональных действий фронта и флота. Кто несет за них ответственность?

Большая часть ответственности все же лежит на командующем флотом Ф.С. Октябрьском. Именно он предложил на совещании по подготовке Керченско-Фодосийской десантной операции, идею "тактических десантов". Он же назвал точки высадки: Ялта, Феодосия, Судак, Евпатория, Алушта.

Если высадка десантов в Евпатории и Феодосии имела хоть какой-то смысл, то высадка в Ялте, Алуште и Судаке была просто вредительством. Эти города связаны с остальным Крымом только узкими горными дорогами и окружены Главной грядой Крымских гор.

Противник, перебросив на горные перевалы силы даже впятеро меньшие высаженных на берег, мог легко блокировать и уничтожить высаженные войска.

Трагедия Евпаторийского десанта

Началось все с Евпатории...

Вечером 4 января сформированный отряд кораблей для высадки первого эшелона десанта в Евпаторию принял более 700 десантников с вооружением,(первый бросок) а на "СП-14" было погружено 3 танкетки и 3 противотанковые пушки. В 23.00 корабли покинули Стрелецкую бухту Севастополя и взяли курс к намеченному району. В море до личного состава десанта и кораблей была доведена боевая задача. Высадка даже двух батальонов неполного состава в 120 км от линии обороны СОР даже глупостью не назовешь. Это преступление. Какую задачу могли выполнить десантники в таком составе? Имея меньшую подвижность, чем немецкие соединения , они не могли даже перерезать коммуникации немецких войск. Единственной задачей десанта могла стать задача отвлечения немецких войск с направления главного удара. Но, тогда для успеха операции их должно было быть,

как минимум втрое больше .

Фактически опытные и смелые бойцы СОР

были сознательно выброшены на полное

уничтожение командованием флота.

Причем, без всякой пользы. Даже если бы

Крымский фронт и СОР перешли бы в

наступление, десант был бы в любом случае

уничтожен.

В 02.41 корабли с десантом подошли к точке тактического развертывания и по сигналу с флагмана направились к заранее условленным пунктам высадки у Евпатории. Часть морских охотников с ходу подошла вплотную к берегу без всякого противодействия со стороны противника. В 03.00 началась высадка с катеров на причалы Хлебной и Товарной пристаней.

Высадка десантников со всех кораблей была произведена быстро.

С самого начала десант попал в сложную ситуацию. В Евпатории были установлены несколько береговых батарей, которые своим огнем вынудили корабли, высадившие первую волну десанта выйти в море. С рассветом в воздухе появилась вражеская авиация. Ее налеты продолжались почти весь день. Уже в

10.00 , т.е спустя всего 5 часов после высадки была получена радиограмма от военкома А.С.Бойко:

"Положение угрожающее, требуется

немедленная помощь людьми, авиацией,

кораблями".

Вскоре связь катеров с флагманом

и десантом на берегу прекратилась.

Более того, в ходе операции был

потерян БТЩ "Взрыватель" ,

являвшийся флагманским кораблем

при высадке десанта. Еще сутки

десантники вели бой, но их судьба была уже решена.

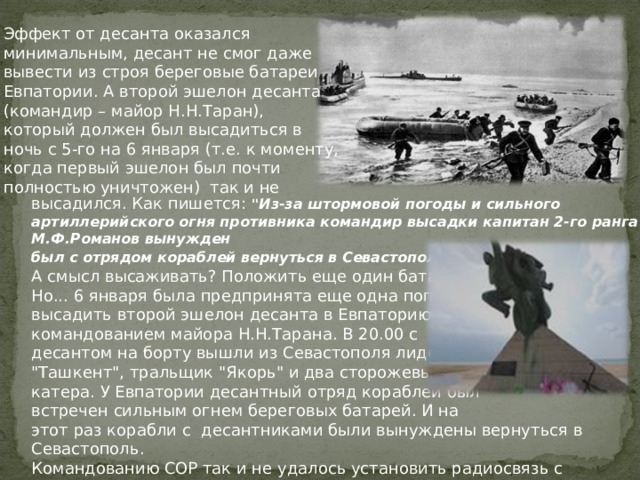

Эффект от десанта оказался

минимальным, десант не смог даже

вывести из строя береговые батареи

Евпатории. А второй эшелон десанта

(командир – майор Н.Н.Таран),

который должен был высадиться в

ночь с 5-го на 6 января (т.е. к моменту,

когда первый эшелон был почти

полностью уничтожен) так и не

высадился. Как пишется: "Из-за штормовой погоды и сильного артиллерийского огня противника командир высадки капитан 2-го ранга М.Ф.Романов вынужден

был с отрядом кораблей вернуться в Севастополь" .

А смысл высаживать? Положить еще один батальон?

Но... 6 января была предпринята еще одна попытка,

высадить второй эшелон десанта в Евпаторию под

командованием майора Н.Н.Тарана. В 20.00 с

десантом на борту вышли из Севастополя лидер

"Ташкент", тральщик "Якорь" и два сторожевых

катера. У Евпатории десантный отряд кораблей был

встречен сильным огнем береговых батарей. И на

этот раз корабли с десантниками были вынуждены вернуться в Севастополь.

Командованию СОР так и не удалось установить радиосвязь с высадившимся передовым отрядом десанта в Евпаторию.

Судакская авантюра

Почти одновременно с высадкой десанта в Евпаторию было принято решение высадить тактический десант в район Судака с целью поддержки запланированного наступления войск Кавказского фронта. Первостепенной задачей десанта являлось отвлечение сил противника из района Феодосии.

Доставку и высадку десанта должны были осуществить эсминец "Способный" (командир капитан 3-го ранга Е.А. Козлов) и сторожевой катер "МО-111" (командир лейтенант К.Н.Бондаренко). Приняв в этот день в Новороссийске передовой отряд десанта (218 бойцов), корабли вечером вышли в море. Из-за штормовой погоды сторожевой катер мог следовать только малым ходом. Становилось очевидным, что в темное время суток с такой скоростью хода расстояние до Судака не перекрыть. Капитан 3-го ранга Е.А.Козлов решил снять со сторожевого катера десантников и выполнить задачу самостоятельно.

6.01.42 в 04.53 эсминец "Способный" прибыл на

Судакский рейд. Выбрав укрытое от волн место у мыса

Чеканный, Козлов баркасом и шлюпками начал высадку

передового отряда десанта. Противник не ожидал

высадки десанта, а поэтому не оказал сколько-нибудь

серьезного сопротивления. Десантники не только

закрепились на берегу, но и расширили плацдарм для

принятияследующего эшелона десанта, основных сил

226-го полка.

Но... главных сил не последовало, и десант был уничтожен...

Только 10 января, (спустя 4 дня) начальник штаба Черноморского флота доложил Военному совету Кавказского фронта план десантной операции в Судак, утвержденный Военным советом флота. В состав десанта был выделен 226-й полк. Десант имел задачу, соединившись с десантом, высаженным 6 января, захватить Судакскую долину и пересечение дорог, связывающих Судак с Алуштой и Старым Крымом.

В 13.00 отряд корабельной поддержки и отряд высадки с десантом 1170 человек вышли из Новороссийска в район Судака.

К исходу дня корабли вышли в район пункта высадки. Десантники, не встречая серьезного сопротивления, с разных направлений стали быстро прорываться в Судакскую долину.

К 06.00 высадка 226-го полка была закончена, после чего большие корабли покинули рейд. Катера же оставались у плацдарма до рассвета. Они приняли раненых десантников, а затем вышли в море и взяли курс к берегам Кавказа. И... на неделю о полке забыли.

Противник не оказал существенного сопротивления

десанту. Десантники отошли на Керченский полуостров

и заняли оборону в самом узком его месте - на

Акмонайских позициях В сложившейся обстановке

226-й полк не мог повлиять на обстановку и вынужден

был перейти к обороне. Полк геройски удерживал

занятый в Судаке прибрежный плацдарм.

"Здесь, в Судакской бухте, в январе 1942 г. во вражеский тыл был высажен морской десант в составе подразделений 226-го и 554-го стрелковых полков под командованием майора Селихова Н.Г. Десантники продолжительное время сражались с превосходящими силами фашистских войск …"

Эсминец "Шаумян"

Спустя пять дней директивой командующего Кавказским фронтом Черноморскому флоту была поставлена задача: в ночь на 23 января высадить десант в районе Судак — Новый Свет в количестве 150 моряков , а затем 1576 бойцов и командиров 554-го полка 138-й дивизии 44-й армии.

Десантникам надлежало установить связь с партизанами и быть готовой к действиям в направлении Феодосии по особому приказу. В бои с противником не вступать, отвлекать его от Феодосии

и уходить в горы на соединение с партизанами, но не терять связь с флотом и морем.

Смысл этого десанта вообще понять невозможно!

В 23.00 в районе Судака началась высадка десанта с "Красного Крыма" и "Шаумяна" шлюпками и баркасами. Высадка затянулась и к утру из-за усиления

шторма была прекращена.

Крейсер "Красный Крым".

В 05.05 десантный отряд кораблей снялся с якорей и взял курс на Новороссийск.

Высадка десанта потеряла смысл еще до ее начала, ведь за два дня до этого, немецкие войска перешли в наступление на Феодосию, и к моменту высадки город был потерян.

В 1942 г. при штурме Севастополя немцы в

первый и последний раз использовали

крупнейшее в истории артиллерийское орудие –

царь-пушку по имени « Дора » (в честь жены главного конструктора) калибром 807 мм. Длина ствола -32 метра. Вес снаряда бетонобойного - 7100 кг, фугасного - 4800 кг. Минимальная дальность стрельбы -25 км, максимальная, в зависимости от типа снаряда -38-48 км.

Скорострельность - 1 выстрел в 20 мин. Полная длина орудия -50 метров. Высота с опущенным стволом - 11 метров, при максимальном возвышении ствола - 35.

Общий вес - 1448 тонн. Командир орудия - полковник. Расчет - 4139 солдат, офицеров и вольнонаемных.

Также расчет орудия включал батальон охраны, транспортный батальон, комендатуру, полевой хлебозавод, маскировочную роту, отделение полевой почты .

В годы Второй мировой войны Крым играл исключительно большое значение в планах руководства Третьего рейха. В силу целого ряда причин как политического, так и военного характера для захвата и удержания полуострова было затрачено значительное количество людских и материальных ресурсов.

«Крым должен быть освобождён от всех чужаков и заселён немцами» — заявил Гитлер на совещании в ставке 19 июля 1941 года. По его предложению, Крым привращался в имперскую область Готенланд (страна готов). Центр области — Симферополь — переименовывался в Готсбург (город готов), а Севастополь получил название Теодорихсхафен (гавань Теодориха, короля остготов, жившего в 493—526 гг.). По проекту Гиммлера, Крым присоединялся непосредственно к Германии.

КРЫМСКО-ТАТАРСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ

В Крыму командование 11-й армии вермахта и органы СД проводили активную вербовку татарского населения. Способные к военной службе татары на добровольной основе включались в состав действующей армии, пополняя ряды ослабленных пехотных полков. До 29 января армия получила в свое распоряжение 8684 военнослужащих, 1632 из которых были включены в состав 14 рот самообороны, дислоцировавшихся в Карасубазаре, Бахчисарае, Симферополе, Ялте, Алуште, Судаке, Старом Крыму и Евпатории.

Крымско -татарские роты и батальоны несли охрану военных и гражданских объектов, вместе с частями вермахта и полиции принимали активное участие в поиске партизанских баз и складов продовольствия. Отдельные изводы использовались для охраны концлагерей и участвовали в массовых расстрелах гражданского населения.

С конца 1943 г. под влиянием неблагоприятного для немцев хода войны в крымско-татарских частях участились случаи перехода солдат на сторону партизан, наиболее значительным из которых стал переход 152 го батальона под командованием майора Раимова.

Тема коллаборационизма вообще в среде крымских татар в период оккупации Крыма до сих пор является чрезвычайно болезненной. Обвинение в массовом сотрудничестве с немецко-фашистскими захватчиками, послужившее обоснованием для принудительного выселения всех крымских татар с территории полуострова, было снято в 1967 году. Тем не менее "массовое сотрудничество" крымских татар с оккупантами имело место, что, в частности, отразилось на трагической истории партизанского движения в Крыму, которому пришлось вести борьбу с фашистами фактически в условиях противодействия местного татарского населения.

Оборона Аджимушкайских каменоломен

Примерно в 5-6 км от центра города на территории микрорайона (ранее – поселка ) Аджимушкай расположены подземные горные выработки – каменоломни - ставшие, пожалуй, наиболее известным военно-историческим памятником Керчи, благодаря героической обороне 1942 г.

В Аджимушкайских каменоломнях летом 1942 года советские люди совершили массовый подвиг, а гитлеровцы — чудовищное преступление, поражающее бесчеловечностью.

Когда немецко-фашистские захватчики в мае 1942 года вновь захватили Керченский полуостров, прорвались к проливу и окружили ряд частей Красной Армии.

Воины, не желая сдаваться врагу, отошли в каменоломни у поселка и заняли там круговую оборону. В тех же каменоломнях находилось несколько тысяч местных жителей: женщин, стариков и детей, спасавшихся от бомбежек и вражеских обстрелов - более 20 тысяч человек.

В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10000 бойцов и командиров (командир – полковник П.М.Ягунов, после его гибели – подполковник Г.М.Бурмин, комиссар – старший батальонный комиссар И.П.Парахин, начальник штаба – старший лейтенант П.Е.Сидоров).

Чёткая организация и жёсткая дисциплина с первых дней превратили подземные гарнизоны в грозную силу: практически ежедневно аджимушкайцы совершали вылазки, нанося ощутимый урон врагу.

Гитлеровское командование приказало пленить всех, кто укрылся в подземелье, а в случае сопротивления — безжалостно уничтожить. Против осажденных бросили два отборных полка пехоты 46-й дивизии, танки и минометы, 88-й саперный батальон и специальную команду войск СС.

Особенно ожесточённый характер носила борьба за наружные колодцы – единственные источники воды в этом районе.

Не сумели гитлеровцы подавить сопротивление в Аджимушкайских каменоломнях и применением удушающих газов.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Между Белогорском, Старым Крымом и Планерским лежит горнолесной край. В годы Великой Отечественной войны эта территория оставалась не покоренной врагом. Каждое дерево, каждый камень хранят память о подвигах сражавшихся здесь народных мстителей, об их мужестве, стойкости, безграничной преданности Родине.

В ноябре 1941 г. в Крымских горах действовало 27 партизанских отрядов общей численностью 3.456 человек . В тылу врага развёртывалась масштабная партизанская война. О её размахе лучше всего сказал командующий немецко-румынскими силами будущий фельдмаршал Манштейн:

« Партизаны стали реальной угрозой с того момента, когда мы захватили Крым. Не может быть сомнения, что в Крыму существовала весьма разветвлённая партизанская организация, которая создавалась долгое время. Тридцать истребительных батальонов… представляли собой лишь часть этой организации. Основная масса партизан находилась в горах Яйла. Там вероятно с самого начала было много тысяч партизан… Партизаны пытались контролировать наши главные коммуникации. Они нападали на мелкие подразделения или одиночные машины, и ночью одиночная машина не смела показаться на дороге. Даже днём партизаны нападали на мелкие подразделения и одиночные машины. В конце концов нам пришлось создать целую систему своеобразных конвоев».

Партизанские отряды начали создаваться в Крыму в начале сентября 1941 г. по указанию ЦК, под непосредственным руководством обкома, горкомов и райкомов партии.

Командующим партизанским движением был назначен руководитель партизанской борьбы в Крыму в годы гражданской войны полковник А. В. Мокроусов, комиссаром — секретарь Симферопольского горкома партии С. В. Мартынов.

В ноябре 1941 г. в ряды народных мстителей влились советские воины, оказавшиеся в горькие дни отступления отрезанными от своих частей, а в начале 1942 г. в партизанский лес пришли отдельные группы участников Феодосийского и Судакского десантов.

Вся деятельность народных мстителей была подчинена основной цели — оказанию помощи фронту, Красной Армии.

Белогорск, «город у белой горы», получил свое теперешнее имя от широко известного памятника природы Ак-Кая, что означает «белая скала». В ноябре 1941 г., когда эти места захватили фашисты, в окрестных лесах сражался с врагом Карасубазарскивй партизанский отряд, командиром которого был

В. Л. Тимохин, комиссаром Т. Г. Каплун. Только за первую военную зиму отряд в составе 2-го района провел около

60 боевых операций.

В начале 1942 г. в городе возникли подпольные патриотические группы. Одну из них возглавил комсомолец Павел Делямуре. Во вторую группу, руководимую Иваном Поповым, входили в основном школьники. Подпольщики спасали от гибели раненых красноармейцев, освобождали советских военнопленных.

Феодосийская высота - была местом дислокации Феодосийского партизанского отряда.

В начале января 1942 г., поддерживая действия советских десантников, партизаны района выбили фашистские гарнизоны из нескольких лесных деревень Карасубазарского района и вплотную подошли к шоссе Симферополь — Феодосия.

Вершину горы венчает скальный пласт.

В него вмонтирована доска с надписью: «1945— 1975. Славным партизанам и партизанкам Первого района и Восточного соединения, сражавшимся у высоты Феодосийской, в ознаменование 30-летия Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны.. 13 апреля 1975 г.» .

Боевой листок 2-го отряда 1-й бригады партизан Крыма. Декабрь 1943 г

Старый Крым

Уже 11 ноября 1941 г. дал свой бой оккупантам Старокрымский партизанский отряд (командиром его был Г. Е. Водопьянов, комиссаром — А. М. Крюков). А в 1942 г. в городе возникло комсомольско-молодежное подполье. Юные подпольщики наладили связь с партизанами, передавали им данные разведки, добывали для них медикаменты, доводили до сведения жителей города сводки Совинформбюро.

Не все патриоты дожили до светлого дня Победы. Погибли командир партизанской группы учитель Н. И. Холод, юная разведчица Лида Шведченко, были казнены гитлеровскими палачами разведчик С. А. Логвинов, врач И. И. Давыдов. Их имена, имена других патриотов Старого Крыма, павших в борьбе за свободу Отчизны, вы встретите в названиях улиц, прочтете на памятниках и надгробиях.

Светлую память героев всегда будут чтить жители Крыма …

Бои за освобождение крымской земли начались осенью 1943 г. В октябре войска Северо-Кавказского фронта под командованием генерал-полковника И. Е. Петрова вышли на подступы к Крыму со стороны Керченского пролива, а войска 4-го Украинского фронта (командующий - генерал армии

Ф. И. Толбухин) подошли к Сивашу и Перекопу. В начале ноября части 19-го танкового корпуса захватили плацдарм на Перекопском перешейке, к югу от вала. Дивизия 10-го стрелкового корпуса 51-й армии, форсировав Сиваш, закрепилась на южном его берегу.

Одновременно командование Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота осуществило десант на Керченский полуостров.

Решающая битва за Крым грянула весной 1944 г. 8 апреля после мощной артиллерийской и авиационной подготовки пошли в наступление войска 4-го Украинского фронта. 11 апреля части фронта овладели Джанкоем. В тот же день войска Отдельной Приморской армии под командованием генерала армии А. И. Еременко освободили Керчь. 12 апреля был освобожден весь Керченский полуостров.

51-я армия генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера и 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта

Г. Ф. Захарова наступавшие с севера, стремительно продвигались к Севастополю. 15 апреля советские войска вышли на подступы к городу, а 17 - к укрепленным позициям Севастополя подошли соединения Отдельной Приморской армии.

Андрей Иванович Ерёменко

14.10.1892 – 19 .11.1970

Яков Григорьевич Крейзер

4.10.1905 — 29.11.1969

Георгий Фёдорович Захаров

4.05.1897 — 26.01.1957

Керченско-Эльтигенская десантная операция

31 октября - 11 декабря 1943 г.

В ночь на 1 ноября части 18-й армии высадились в районе Эльтигена (ныне пос. Героевское), к югу от Керчи, а 3 ноября на обширном плацдарме северо-восточнее Керчи, в районе сел Маяк, Жуковка, Опасное, закрепились воины-десантники 56-й армии.

Помимо сухопутных сил в операции участвовало 278 катеров и вспомогательных судов, 667 орудий и более 1000 самолетов. 1 ноября был высажен десант в районе Эльтигена, а

в ночь на 3 ноября - северо-восточнее Керчи. К 12 ноября был очищен от противника северо-восточный выступ Керченского полуострова, который удерживался советскими войсками до начала Крымской операции. Плацдарм у Эльтигена был блокирован противником, но удерживался советскими войсками до 7 декабря. Затем десантники прорвались к южной окраине Керчи и

были эвакуированы.

В результате проведенной операции советские войска овладели важным оперативным плацдармом, сыгравшим в последующем значительную роль при освобождении Крыма. Высадка десанта 18-й армии в районе Эльтигена отвлекла значительные силы противника и содействовала успеху десанта 56-й армии.

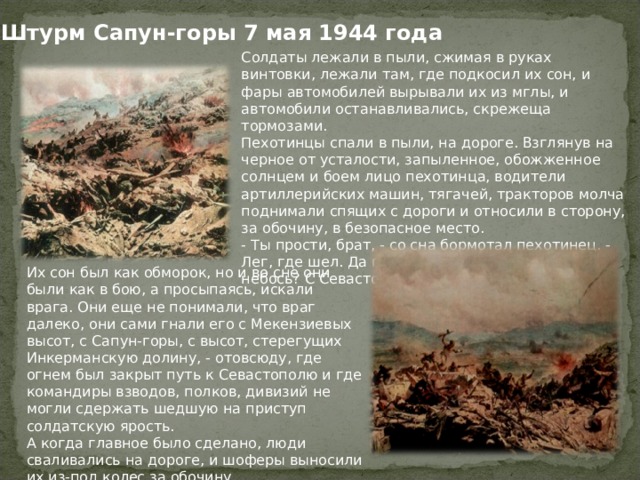

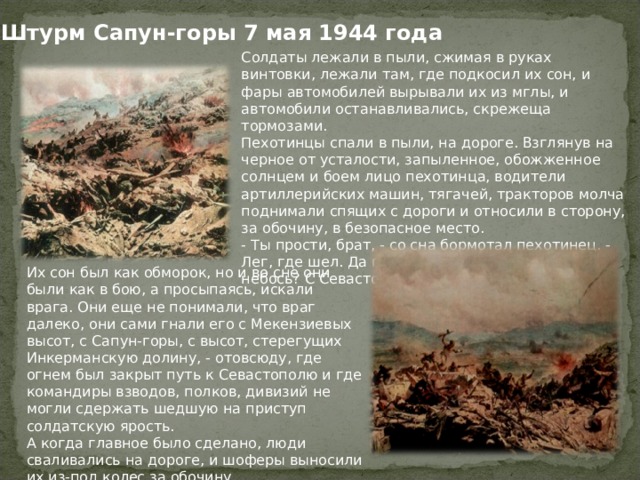

Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года

Солдаты лежали в пыли, сжимая в руках винтовки, лежали там, где подкосил их сон, и фары автомобилей вырывали их из мглы, и автомобили останавливались, скрежеща тормозами.

Пехотинцы спали в пыли, на дороге. Взглянув на черное от усталости, запыленное, обожженное солнцем и боем лицо пехотинца, водители артиллерийских машин, тягачей, тракторов молча поднимали спящих с дороги и относили в сторону, за обочину, в безопасное место.

- Ты прости, брат, - со сна бормотал пехотинец. - Лег, где шел. Да постой, я сам... Ты оттуда, небось? С Севастополя? Мы его брали...

Их сон был как обморок, но и во сне они были как в бою, а просыпаясь, искали врага. Они еще не понимали, что враг далеко, они сами гнали его с Мекензиевых высот, с Сапун-горы, с высот, стерегущих Инкерманскую долину, - отовсюду, где огнем был закрыт путь к Севастополю и где командиры взводов, полков, дивизий не могли сдержать шедшую на приступ солдатскую ярость.

А когда главное было сделано, люди сваливались на дороге, и шоферы выносили их из-под колес за обочину.

Тот короткий месяц освобождения Крыма только в календарях был коротким.

Каждый день его и каждый час совершались подвиги, которым суждено было жить в веках. И за каждым подвигом стояли патриоты Отчизны, жертвовавшие собой во имя грядущей победы…