Тема 7 Станции и узлы стр.6

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ Разъезды

Разъездом называется раздельный пункт на однопутных линиях, имеющий путевое развитие, предназначенное для скрещения и обгона поездов. Кроме скрещения и обгона поездов на разъездах осуществляются посадка и высадка пассажиров, а в отдельных случаях – погрузка и выгрузка грузов в небольшом объеме. Для выполнения указанных операций на разъездах имеется главный путь, используемый в основном для безостановочного пропуска поездов, один или два приемо-отправочных пути, на которые поезда принимаются для скрещения или обгона, пассажирское здание (обычно совмещенное с помещением дежурного по станции) и платформы для посадки и высадки пассажиров, устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи, освещения, стрелочные посты. На электрифицированных линиях, кроме того, имеется контактная сеть.

При наличии одного приемо-отправочного пути, кроме главного, можно организовать либо скрещение поездов противоположных направлений, либо обгон в одном направлении. При необходимости скрещения двух поездов с обгоном одного из них более срочным поездом требуется соответственно два приемо-отправочных пути. При двух путях возможно скрещение пакета из двух поездов с поездами встречного направления при частично-пакетном и пакетных графиках движения. Если же на линии предусмотрено скрещение пакетов из двух поездов со встречным поездом и обгоном его четвертым, то требуется уже не менее трех приемо-отправочных путей, помимо главного.

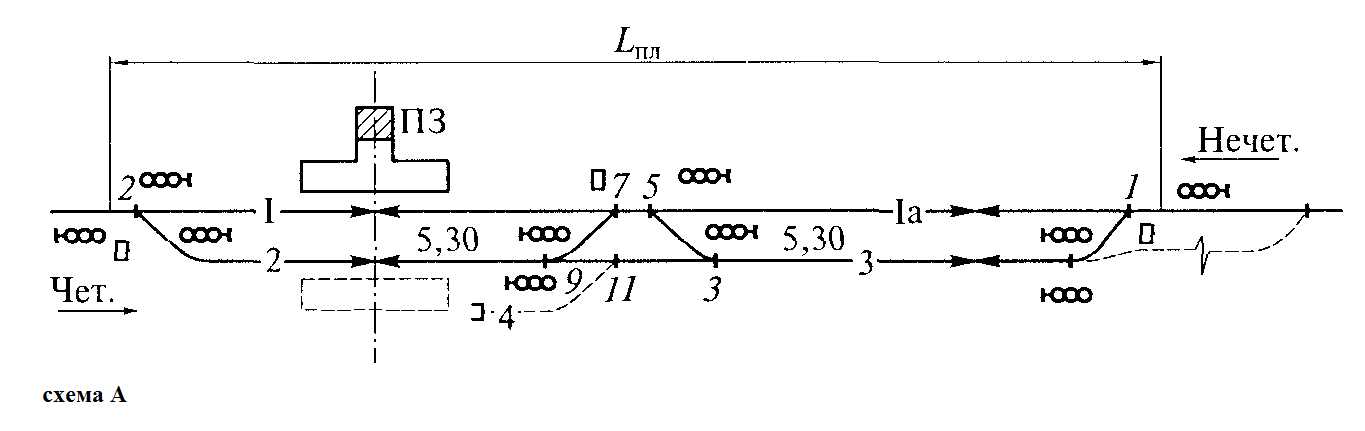

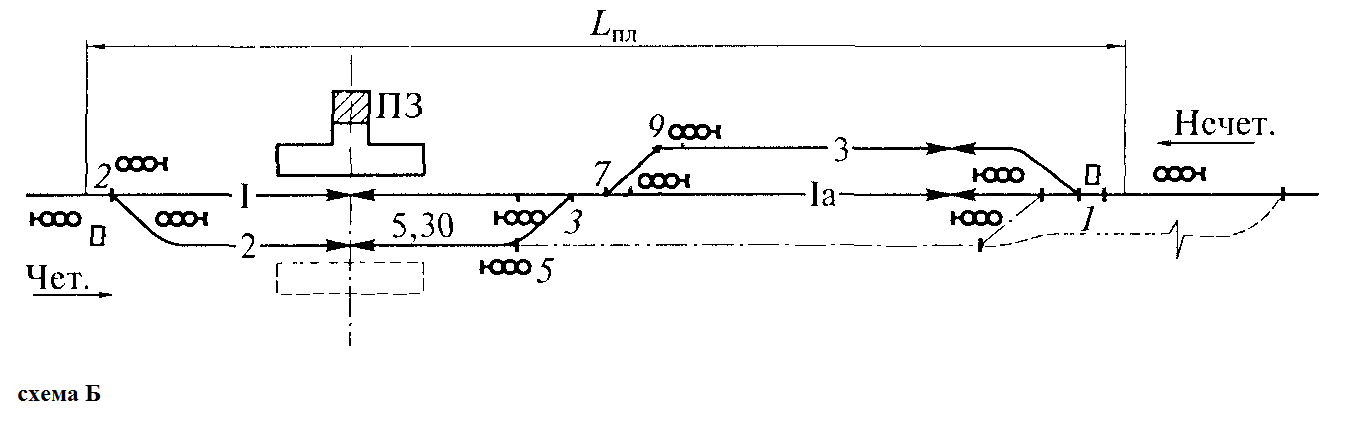

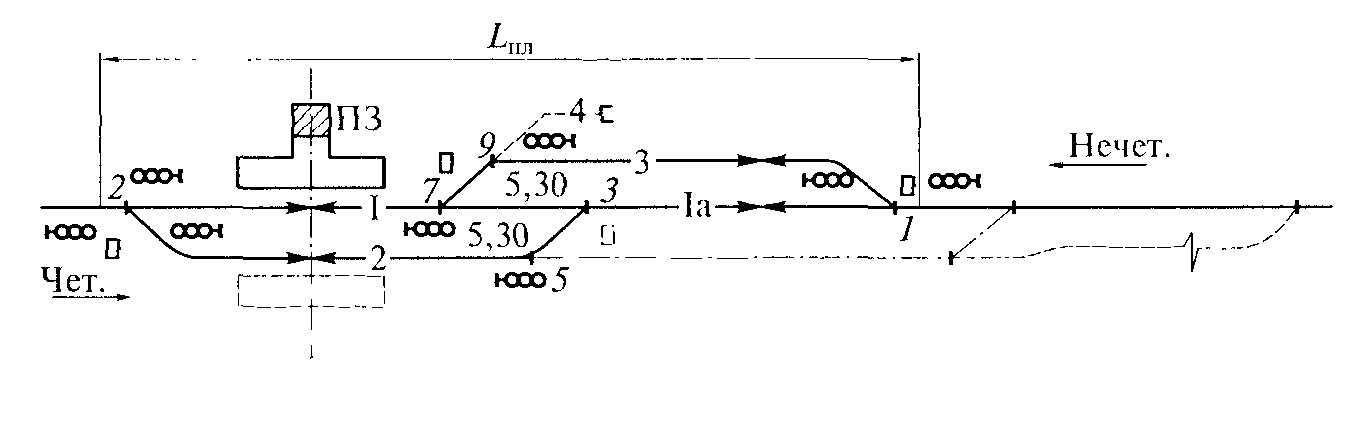

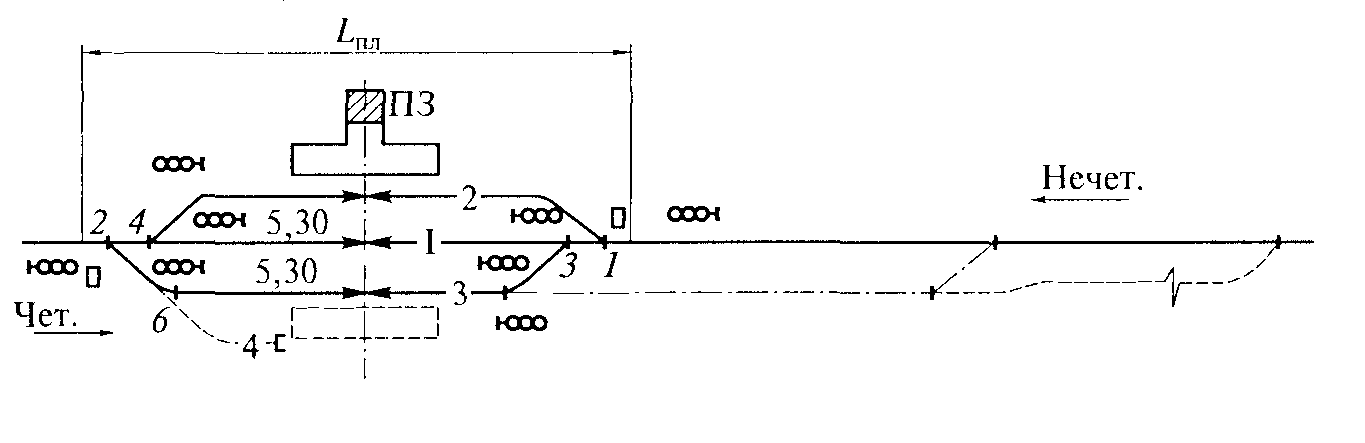

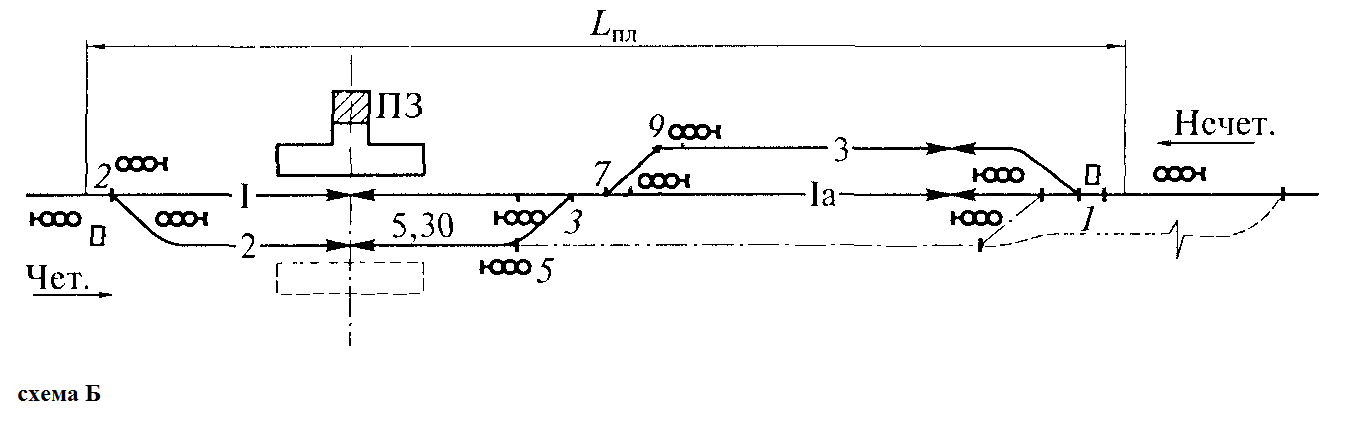

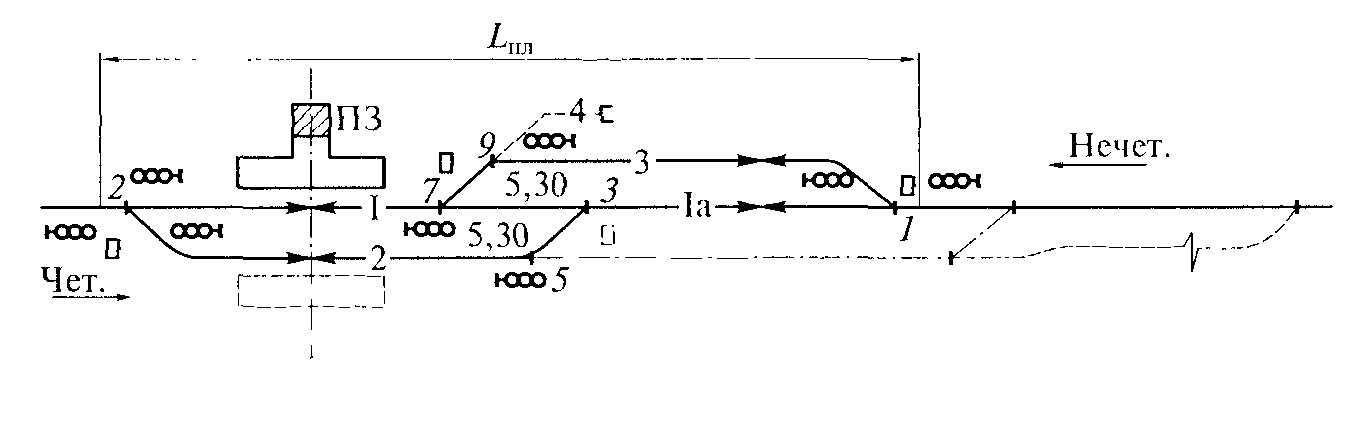

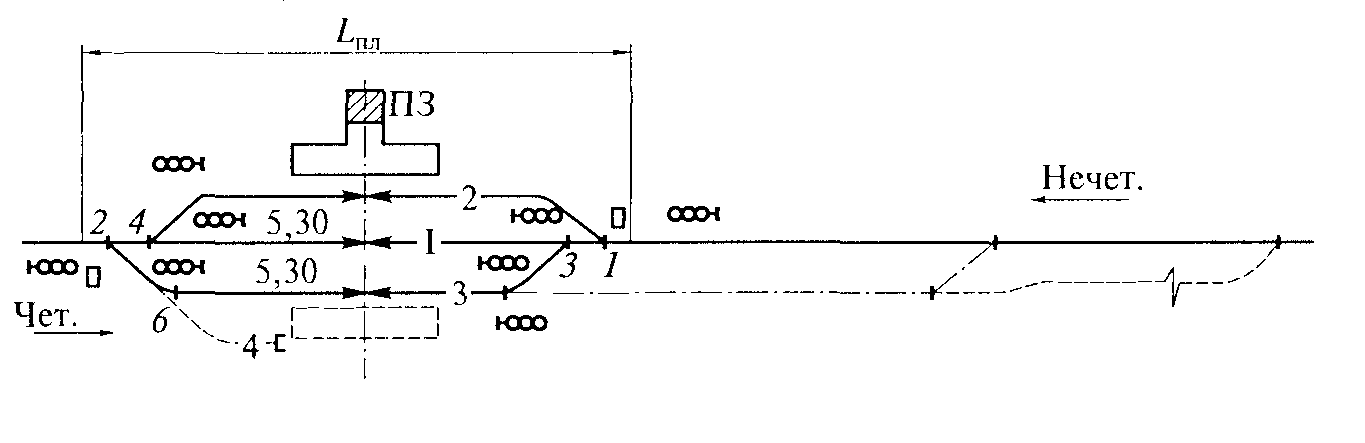

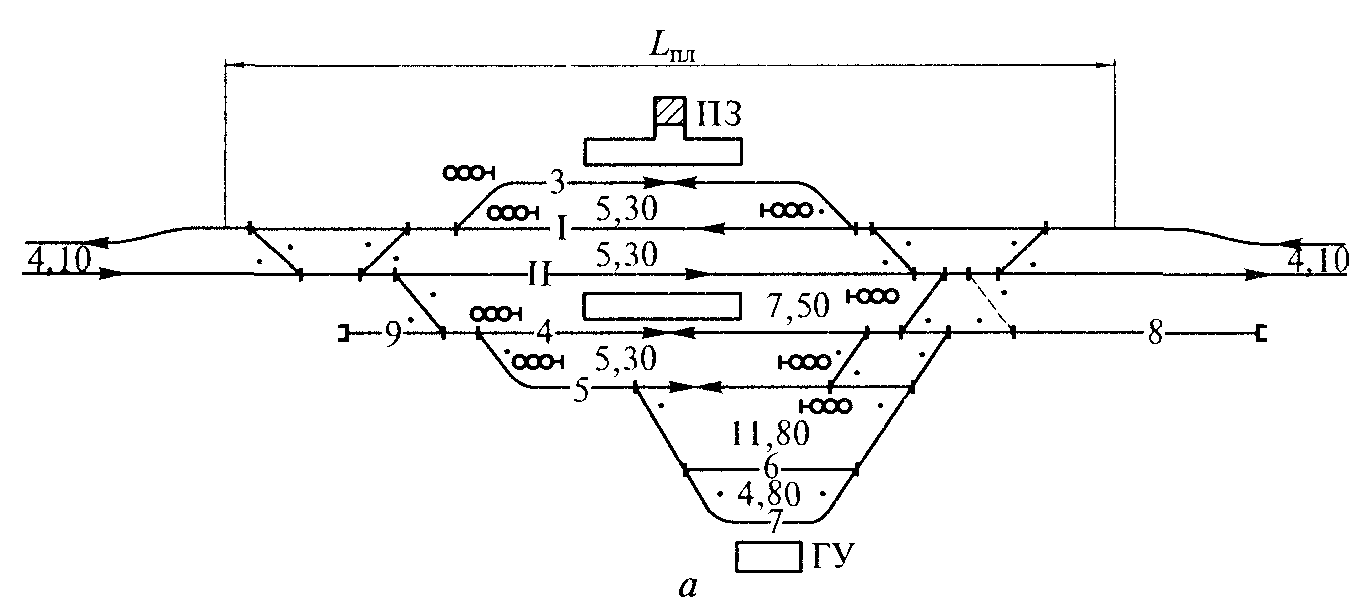

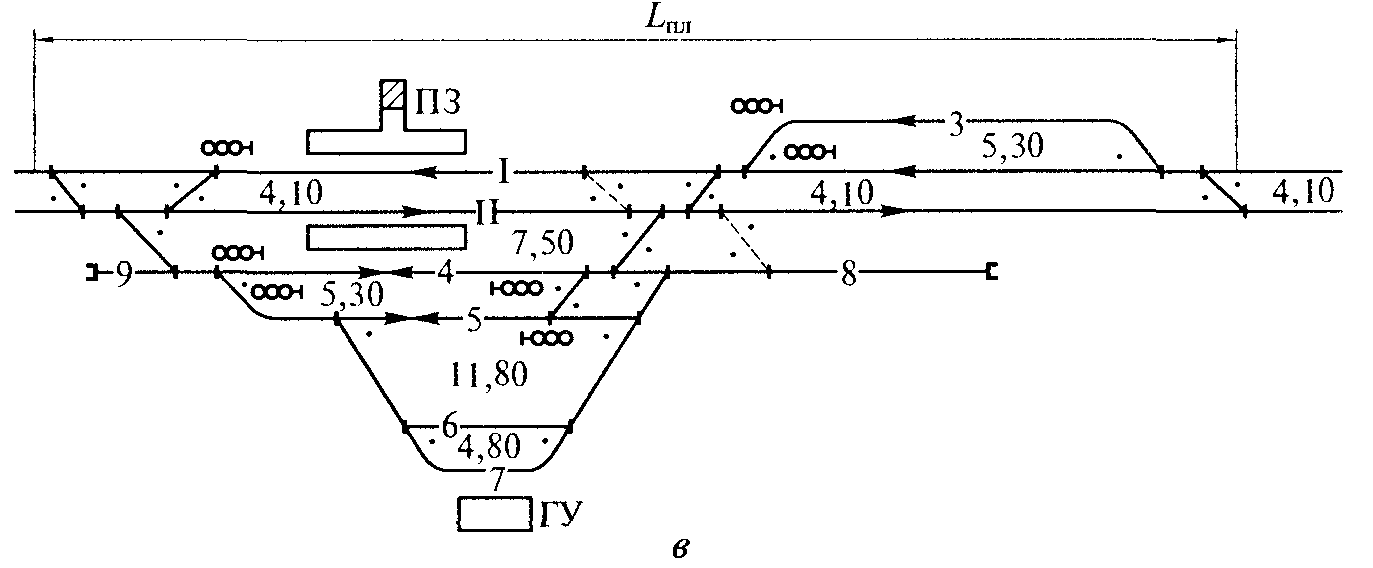

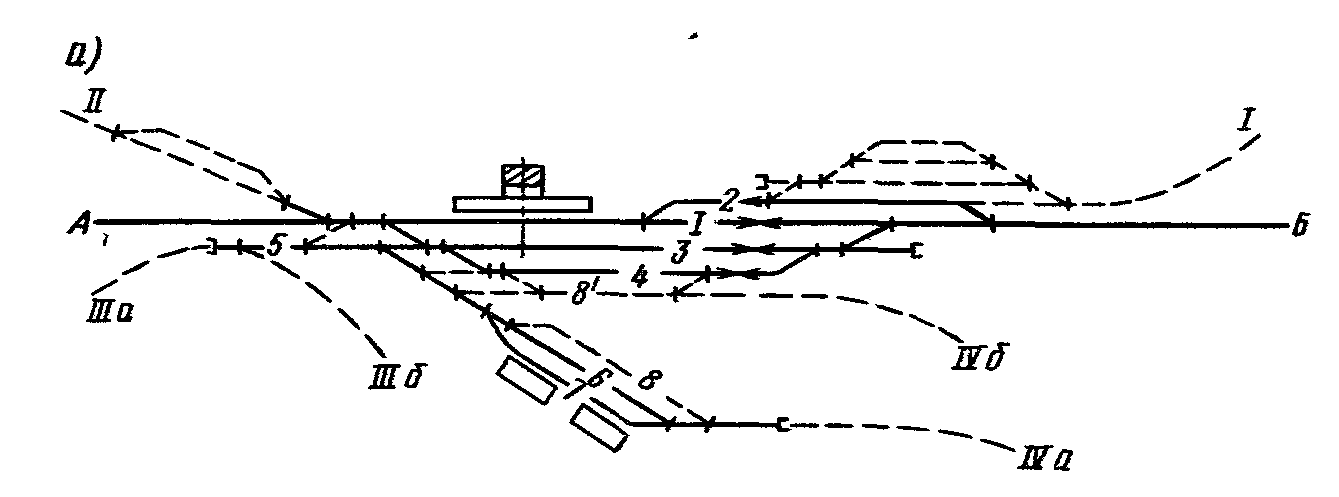

По схеме расположения приемо-отправочных путей различают разъезды с продольным, полупродольным и поперечным размещением путей. Кроме приемо-отправочных путей на разъездах может быть дополнительный тупиковый путь, предназначенный для погрузки-выгрузки грузов, стоянки служебных вагонов, путевых машин и др.

Схемы с продольным расположением путей обеспечивают бóльшую пропускную способность прилегающих перегонов за счет возможности скрещения и обгона удлиненных, в том числе соединенных грузовых поездов, что позволяет увеличить провозную способность участка. Кроме того, создаются лучшие условия для разгона поездов при отправлении и одновременного приема встречных поездов. Схема А, кроме того, обеспечивает максимальное использование существующих устройств при строительстве двухпутных вставок или второго главного пути. По этой схеме строят разъезды на линиях I и II категорий. Схема Б применяется при большом числе пассажирских поездов, пропускаемых с обгоном грузовых, а также при выполнении погрузочно-выгрузочных работ по обе стороны главного пути. Недостатками схем продольного типа являются большая потребная длина станционной площадки Lпл = 2l0+ 350 м (l0– нормативная полезная длина приемо-отправочных путей).

Схему с полупродольным расположением путей применяют при недостаточной длине площадки или при наличии искусственных сооружений, ограничивающих длину разъезда. Смещение путей должно быть достаточным для установки пассажирского поезда в пределах полезной длины главного пути. Из-за большого расстояния между стрелочными переводами эта схема допустима лишь при централизованном управлении стрелками.

Схема с поперечным расположением путей требует минимальной длины площадки Lпл = l0+400 м, обеспечивает компактное расположение устройств, а также независимость в использовании приемо-отправочных путей, когда занятие любого пути не препятствует использованию других из них. Однако при этом невозможно скрещение поездов повышенной длины, ухудшаются условия одновременного приема поездов встречных направлений и разгона поездов при размещении разъезда в яме. Поэтому схема этого типа применяется на линиях III и IV категорий, а также в трудных топографических условиях на линиях I и II категорий. Вторая пассажирская платформа может предусматриваться при скрещении на разъезде пассажирских поездов.

Разъезды поперечного типа, где стрелочные переводы, ведущие на приемо-отправочные пути, укладывают на минимальном расстоянии по схеме попутной укладки и по принципу правопутности (первая входная стрелка дает отклонение вправо), требуют меньших затрат на сооружение и обслуживание.

На грузонапряженных однопутных участках, оборудованных устройствами диспетчерской централизации, создаются благоприятные условия для безостановочного скрещения поездов с использованием двухпутных вставок. Для создания двухпутной вставки один из приемо-отправочных путей удлиняется в сторону одного или обоих перегонов. Длина двухпутной вставки должна обеспечить возможность скрещения поездов на ходу даже в случае неодновременного прохода ими раздельного пункта: она определяется специальным расчетом и составляет 4...6 км. При этом в 1,5 – 1,7 раза возрастает пропускная способность, на 40...60% увеличивается участковая скорость движения поездов, а, следовательно, сокращается потребный парк локомотивов и вагонов, число локомотивных бригад, снижается расход топлива и электроэнергии.

Обгонные пункты

Обгонным пунктом называется раздельный пункт на двухпутных линиях, имеющий путевое развитие, которое допускает обгон поездов и в необходимых случаях перевод поезда с одного главного пути на другой. Кроме того, на обгонных пунктах осуществляются посадка-высадка пассажиров, а в некоторых случаях и грузовые операции в небольших объемах.

Для обгона поездов на обгонных пунктах, как правило, имеется по одному приемо-отправочному пути в каждом направлении, а для перевода поездов с одного главного пути на другой между главными путями в горловинах укладываются диспетчерские съезды. Кроме того, на обгонных пунктах сооружают пассажирское здание или павильон, платформы и переходы между ними, служебное здание, устройства СЦБ и связи, освещения и контактной сети (на электрифицированных линиях), стрелочные посты.

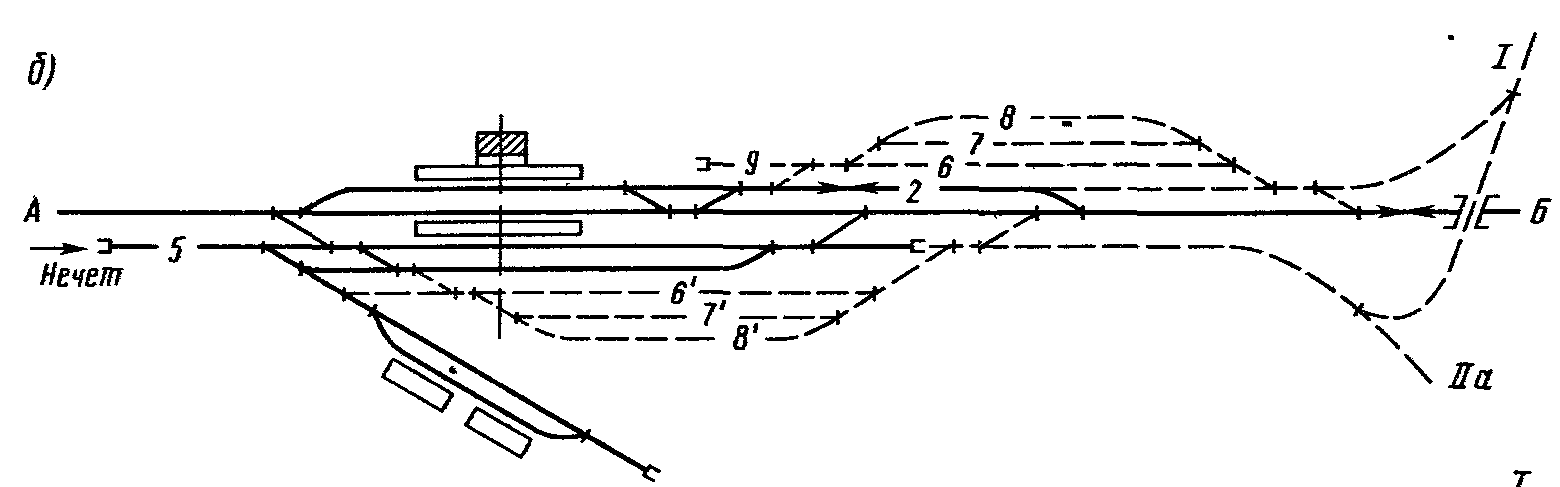

Обгонные пункты бывают с поперечным, полупродольным и продольным расположением приемо-отправочных путей, а также с последовательным расположением пассажирских устройств и путей для грузового движения, причем первый тип является основным. Полупродольное и продольное расположение обгонных путей применяют в случаях, когда необходимо облегчить разгон поездов. Схема с последовательным расположением пассажирских устройств и путей для грузового движения целесообразна на участках с интенсивным пригородным движением.

Промежуточные станции

Из общего количества станций на железных дорогах основная доля приходится на промежуточные станции. В отличие от разъездов и обгонных пунктов, сооружаемых только для обеспечения необходимой пропускной способности линии, на каждую промежуточную станцию возлагается еще и задача удовлетворения потребностей народного хозяйства в перевозках грузов и пассажиров. Следовательно, для промежуточных станций основными операциями будут:

пропуск пассажирских и грузовых поездов через станцию, а при необходимости – их скрещение и обгон;

прием и отправление пассажирских или почтово-багажных поездов, имеющих остановку на станции;

прием и отправление грузовых сборных поездов, имеющих работу на станции;

маневровые операции по отцепке и прицепке вагонов к таким поездам, обслуживание грузовых пунктов и подъездных путей;

организация и обеспечение пассажирских, почтово-багажных и грузовых операций, а также взаимодействие с другими видами транспорта.

Кроме того, на некоторых промежуточных станциях по местным условиям могут производиться дополнительные операции:

формирование сборных или других местных поездов, когда на участковых или сортировочных станциях формировать их очень сложно или неэффективно;

соединение или разъединение соединенных поездов;

остановка транзитных поездов для полного опробования тормозов перед перегоном с затяжным спуском;

оборот пригородных моторвагонных поездов, когда станция одновременно является и концом зоны их обращения (зонная станция);

обеспечение работы подталкивающих локомотивов и др.

Для выполнения основных операций промежуточные станции должны иметь путевое развитие и устройства с соответствующим оснащением. Для организации пропуска, обгона и скрещения поездов (или других остановок, предусмотренных в графике движения в соответствии с особенностями линии), остановок пассажирских и почтово-багажных поездов, кроме главных, предусматриваются приемо-отправочные пути. Для организации работы с поездами, имеющими отцепку или прицепку вагонов по данной станции, устраиваются вытяжные пути. Для выполнения грузовых операций предусматриваются погрузочно-выгрузочные пути, склады или площадки для приема, хранения, выдачи грузов, машины и механизмы для погрузки и выгрузки грузов, а при необходимости и взвешивания вагонов при большой погрузке навалочных грузов, выставочные пути для вагонов, подаваемых на подъездные пути.

К пассажирским устройствам относятся пассажирское здание, платформы, переходы в одном или разных уровнях (пешеходные мостики или тоннели), почтово-багажные помещения и машины для перевозки почты и багажа, санитарно-бытовые и торговые помещения.

Промежуточные станции оборудуют устройствами СЦБ и связи, освещения и водоснабжения и водоотвода; на электрифицированных линиях приемо-отправочные пути оборудуют контактной сетью. Иногда на промежуточных станциях располагают и тяговые подстанции. К пассажирскому зданию и грузовым складам должны быть удобные автомобильные проезды с обеих сторон от станции с устройством переездов или путепроводных развязок.

В зависимости от взаимного расположения приемо-отправочных путей, так же как разъезды и обгонные пункты, промежуточные станции подразделяются на станции поперечного, полупродольного и продольного типа.

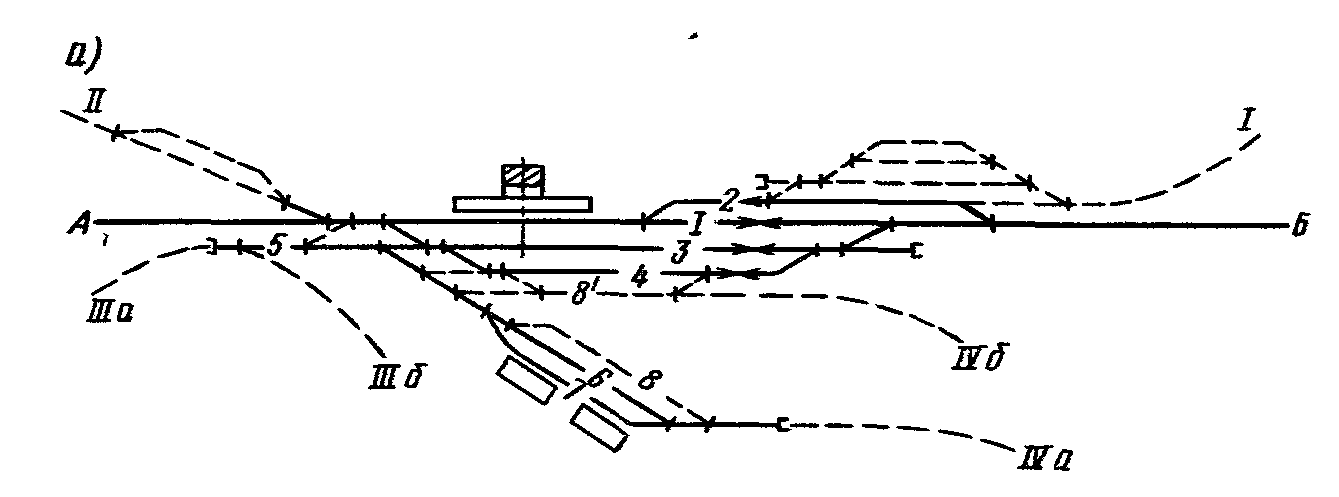

На однопутных линиях чаще всего применяется схема с продольным расположением путей, обладающая преимуществами в сравнении с другими по обеспечению безопасности движения и пропускной способности линии, аналогично разъездам. Схема с полупродольным расположением путей применяется в случае невозможности из-за местных условий разместить пути по продольной схеме. Схема с поперечным расположением путей применяется на однопутных линиях III и IV категорий, а также в трудных топографических и климатических условиях на линиях I и II категорий.

Схемы продольного типа отличаются не только односторонним или разносторонним расположением приемо-отправочных путей относительно главного, но и разносторонним или односторонним расположением пассажирских и грузовых устройств относительно главного пути. Организация пропуска, скрещения или обгона транзитных поездов такая же, как и на разъездах этого же типа.

При проектировании промежуточных станций предусматривается изоляция маршрутов маневровой работы от поездной, т. е. чтобы работа по отцепке-прицепке вагонов со сборными поездами и обслуживание грузовых пунктов могли выполняться параллельно со скрещением или обгоном поездов по станции. Для этого пути, ведущие к грузовым устройствам, всегда должны примыкать к вытяжному пути за съездом, по которому осуществляется прием или отправление поездов.

При отсутствии скрещения пассажирских поездов на станциях предусматривают одну пассажирскую платформу, как правило, у пассажирского здания; при наличии скрещения вторая платформа устраивается между главным и приемоотправочным путем, который далее переходит в вытяжной.

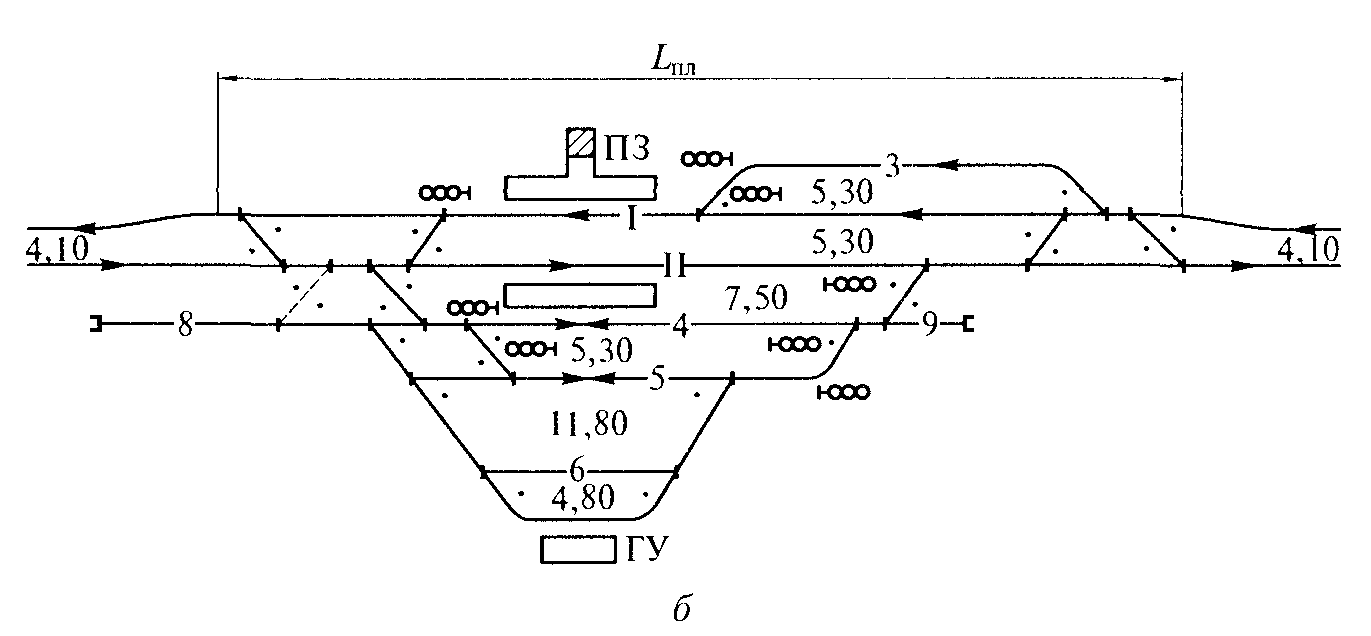

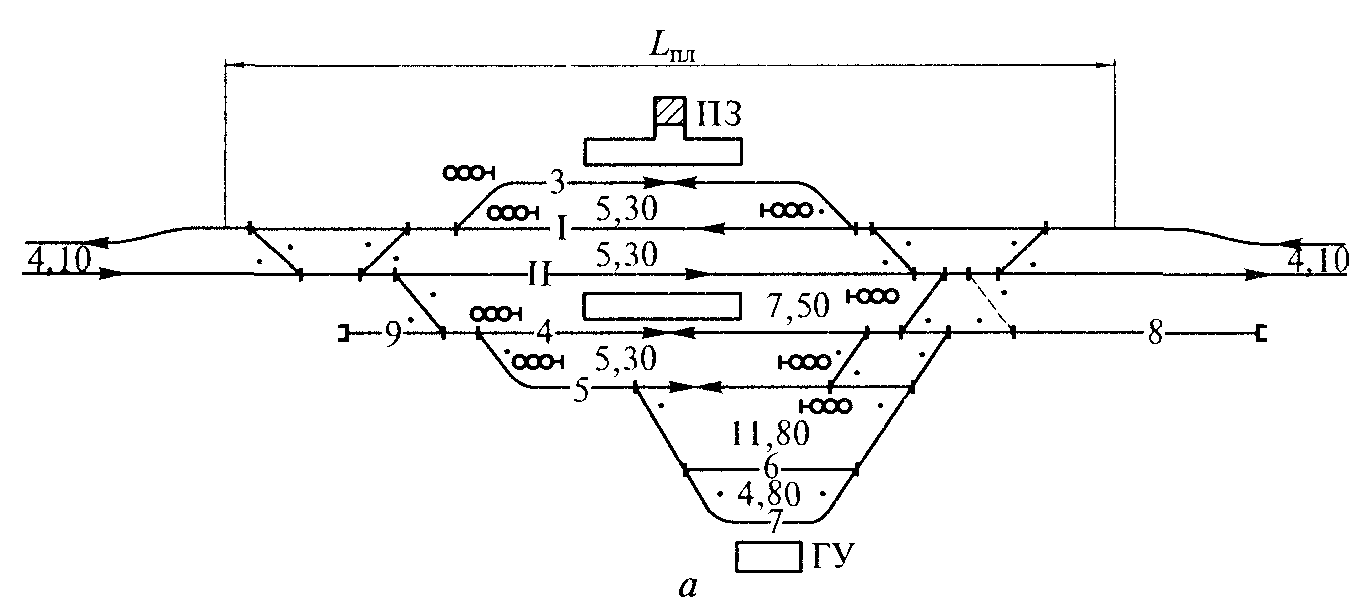

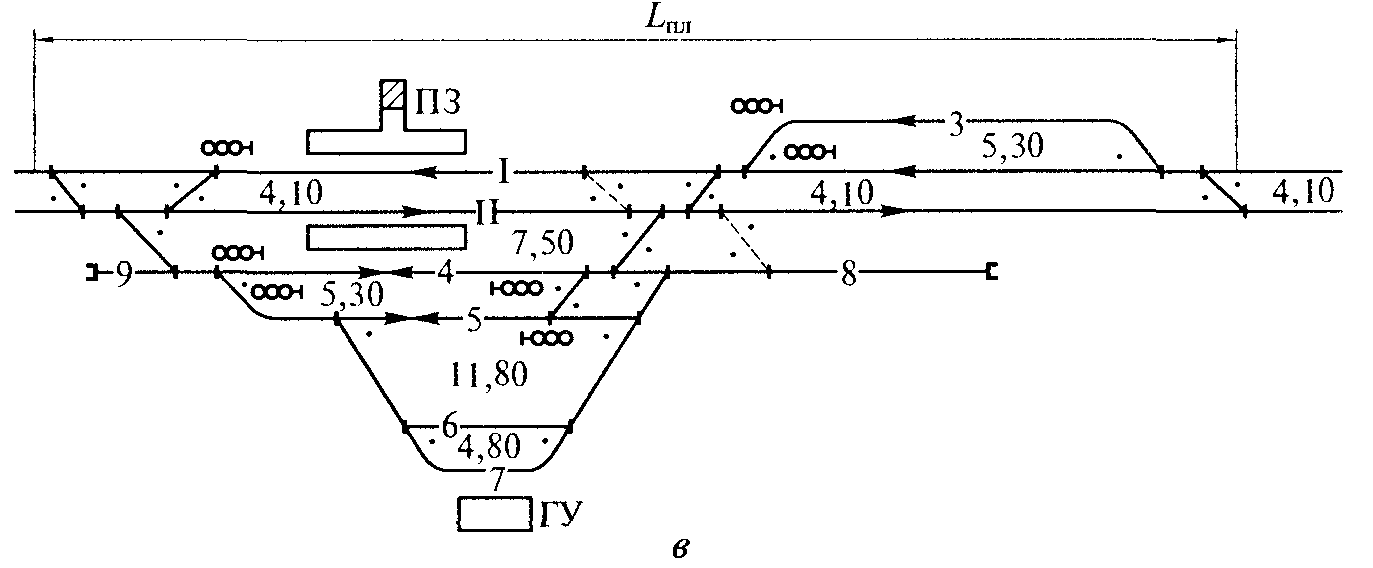

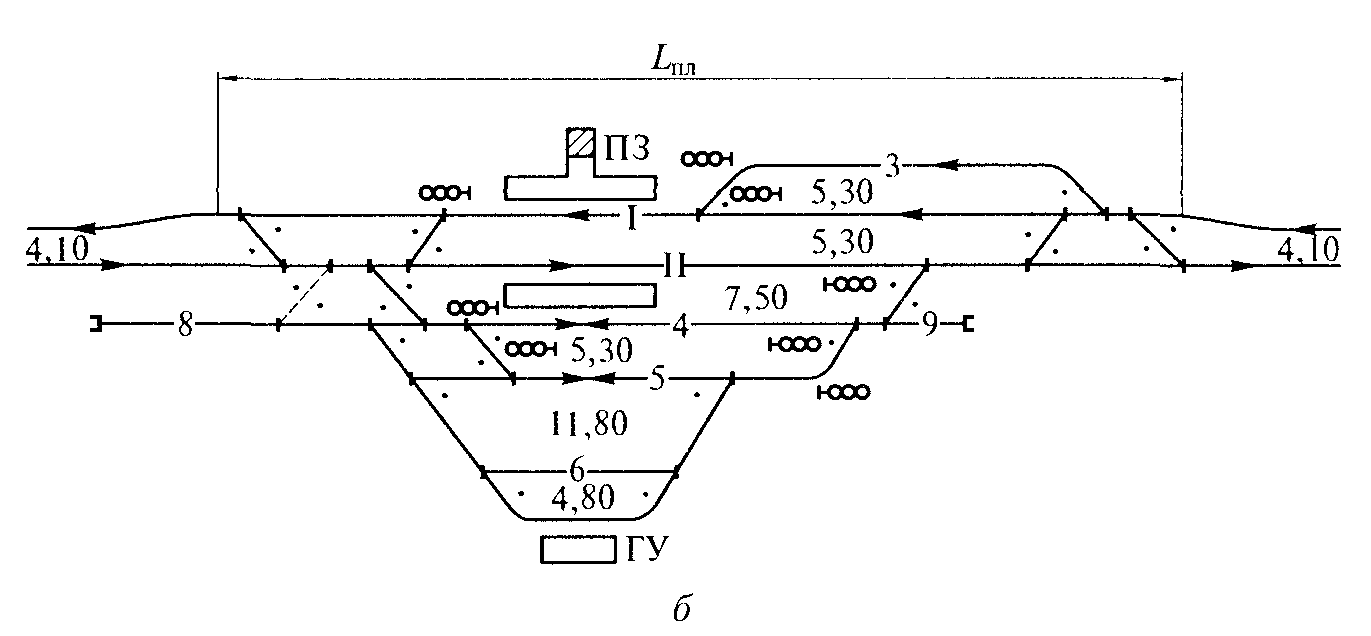

На двухпутных линиях также могут использоваться схемы с поперечным, полупродольным и продольным расположением приемо-отправочных путей. Основной считается схема станции с поперечным расположением приемо-отправочных путей (а), обеспечивающая компактность размещения устройств. Схема с полупродольным расположением путей (б) может применяться при пропуске пассажирских поездов с остановкой по одному из главных путей, а также при необходимости иметь дополнительный погрузочно-выгрузочный фронт или примыкание подъездного пути со стороны пассажирского здания. Схема с продольным расположением путей (в) используется, когда необходимо иметь дополнительный погрузочно-выгрузочный фронт и передачу вагонов (или поездов) с одного направления на другое, а также на скоростных линиях.

Поезда без остановки пропускают по главным путям, а для обгона поездов используются пути 3 (для нечетных) и 4 (для четных). Пассажирские поезда с остановкой пропускаются в схемах продольного и полупродольного типа по главным, а в схеме поперечного типа (а) – четные по II главному, а нечетные – по приемо-отправочному пути 3. Иногда в конкретных местных условиях разрешается устраивать пассажирскую платформу между главными путями. Сборные или другие поезда с работой на станции принимаются на путь 5, а при его занятости – на путь 4. При приеме и отправлении сборных поездов в нечетную сторону возникает враждебность с маршрутами по II главному пути.

Промежуточные станции на многопутных участках (обычно на грузонапряженных линиях и подходах к крупным городам) могут быть с поперечным или полупродольным расположением приемо-отправочных путей. Схемы этих станций зависят от числа и специализации главных путей, размещения пассажирских и грузовых устройств, расположения приемо-отправочных путей станции до укладки дополнительных главных путей, длины станционных площадок и других местных условий на участке и на станции. На трехпутных участках два пути – одностороннего действия, как и на двухпутном перегоне, а третий – двустороннего, как на однопутном, причем этот третий двусторонний главный путь может располагаться либо сбоку, либо между главными путями одностороннего действия. На четырехпутных участках возможны различные варианты специализации главных путей для пропуска в разных сочетаниях и направлениях пассажирских, пригородных, пригородных «экспрессов» (имеющих небольшое число остановок в пределах четырехпутного участка) и грузовых поездов.

Техническое оснащение и проектирование промежуточных станций

Промежуточные станции сооружаются на однопутных и двухпутных железнодорожных линиях. Промежуточные станции бывают: обычные, опорные и для безостановочного скрещения поездов; по расположению приемо-отправочных путей – продольного, полупродольного и поперечного типов. На промежуточных станциях проектируются главные, приемо-отправочные, вытяжные, выставочные и пoгpyзочно-выгpyзoчныe пути.

Приемо-отправочные пути имеют полезную длину 850, 1050,1250 м. Для соединения путей применяются стрелочные переводы марок 1/9, 1/11, 1/18 и 1/22. Число приемо-отправочных путей на промежуточных станциях однопутных линий принимается в зависимости от ее потребной пропускной способности: при 24 парах поездов и менее – два пути, кроме главного, а при пропускной способности однопутной линии более 24 пар поездов и на двухпутных линиях – от двух до трех. На предузловых и опорных станциях допускается увеличение числа приемо-отправочных путей на 1.

Вытяжные пути для маневровой работы по обслуживанию пунктов погрузки-выгрузки и в отдельных случаях для расформирования и формирования поездов сооружаются при размерах движения более 12 пар поездов в сутки. Полезная длина вытяжных путей устанавливается 450 - 500 м и соответствует примерно половине длины расчетного состава.

Выставочные пути предназначаются для стоянки вагонов в ожидании грузовых операций или после их производства. Количество путей определяется объемом работы грузового двора и подъездных путей.

На грузовом дворе выставочные пути размещаются параллельно погрузочно-выгрузочным, для подъездных путей – параллельно приемо-отправочным или последовательно за станционными путями со стороны предприятий. При отсутствии прямого участка в плане выставочные пути можно располагать на кривых радиусом не менее 600 м, а в трудных условиях – 500 м.

Погрузочно-выгрузочные пути, укладываемые на территории грузового двора, предназначаются для стоянки вагонов во время грузовых операций. Полезная длина этих путей определяется фронтом погрузочно-разгрузочных работ, но не должна быть менее 120…150 м. Погрузочно-выгрузочные пути проектируются тупиковыми или сквозными по нормам, установленным для выставочных путей. Основное требование к их размещению – независимость подачи и уборки вагонов на каждый участок грузовых складов.

Пути для экипировки маневровых локомотивов размещаются вблизи путей грузового двора. Обычно это два тупиковых пути полезной длиной по 100 м: один содержит экипировочные устройства, а второй используется для выгрузки топлива, песка и смазочных материалов.

Путь для стоянки подталкивающего локомотива располагается вблизи приемо-отправочных путей, откуда отправляются поезда в сторону затяжного подъема. Полезная длина пути – 60 м.

Расстояние между осями смежных путей на станциях на прямых участках должно быть:

не менее 4800 мм (оптимально – 5300 мм) – для главных, приемо-отправочных и сортировочных путей;

не менее 5300 мм (оптимально – 6500 мм) – между вытяжным и смежным с ним путем;

не менее 4500 мм (оптимально – 4800 мм)– для второстепенных станционных путей (пути для отстоя и экипировки подвижного состава, пути грузовых дворов и т.п.);

не менее 3600 мм – для путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон.

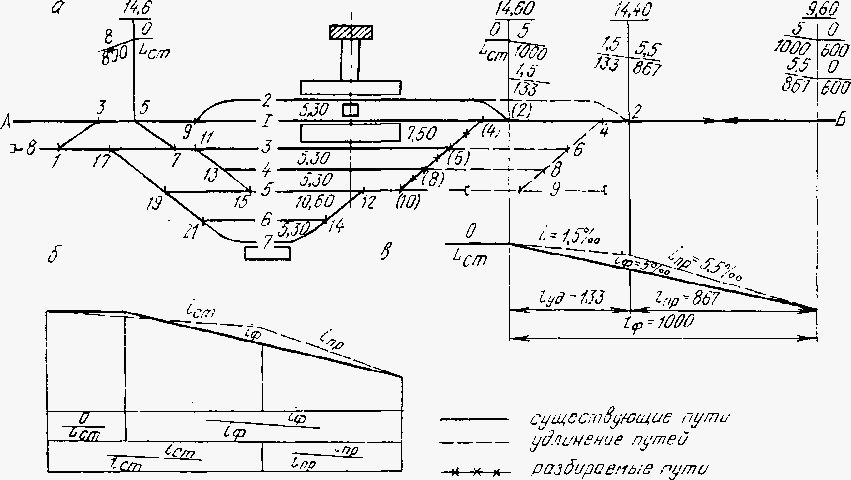

Длина станционных площадок Lпл на новых линиях устанавливается в зависимости от полезной длины и взаимного расположения приемоотправочных путей и принимается для схем:

продольной– Lпл= 2l0 + 800 м;

полупродольной– Lпл= l0+ 1150 м;

поперечной– Lпл = l0+ 600 м,

где l0 – нормативная полезная длина приемо-отправочных путей для грузового движения.

В продольном профиле главные и другие станционные пути промежуточных станций располагаются на площадке или уклонах, не превышающих 1,50/00. B трудных условиях допускается увеличение уклонов до 2,50/00. Вытяжные пути за пределами горловин проектируются на площадке или на спуске не круче 2,50/00 в сторону станции. В трудных условиях допускается их проектирование в уровне профиля главного пути.

Поперечные профили на промежуточных станциях всех типов проектируются, как правило, двухскатными с уклонами, направленными в разные стороны: на однопутных линиях – от оси главного пути, а на двухпутных – от оси междупутья между главными путями.

Величина уклона поверхности земляного полотна устанавливается в зависимости от вида грунта земляного полотна, климатических условий и от числа путей, располагаемых в пределах ската, и колеблется в пределах от 0,01 до 0,02.

В плане станционные пути следует располагать на прямых участках. В трудных условиях допускается их размещать на кривых радиусом не менее:

2000 м – на скоростных линиях;

1500 м – на магистральных линиях I и II категорий;

м – на линиях особогрузонапряженных, III и IV категории.

В трудных топографических условиях допускается уменьшать радиус кривой до 600 м на линиях особогрузонапряженных, III и IV категории, а в горных условиях – до 500 м.

Если возникает необходимость устройства станции, разъезда или обгонного пункта с поперечным расположением путей на кривой, то это необходимо делать на кривой, направленной в одну сторону. Раздельные пункты с продольным и полупродольным расположением путей допускается в трудных случаях располагать на обратных кривых (две смежные кривые, обращенные выпуклостью в противоположные стороны). При этом пути каждого из направлений движения в пределах полезной длины следует располагать на кривых, обращенных в одну сторону, между этими кривыми устраивается прямая вставка не менее 75м, в особо трудных условиях – не менее 30 м.

Вытяжные пути располагать на обратных кривых не допускается. В исключительных случаях допускается сохранять обратные кривые на вытяжных путях до переустройства станций. Во всех случаях при наличии обратных кривых должны быть обеспечены условия для безопасности маневровой работы.

Для предотвращения самопроизвольного ухода подвижного состава (без локомотива) за пределы полезной длины путей на станциях, разъездах и обгонных пунктах продольный профиль приемо-отправочных путей, на которых предусматривается отцепка локомотивов от вагонов и производство маневров, проектируется вогнутого (ямообразного) очертания с одинаковыми отметками высот по концам полезной длины путей. В необходимых случаях для исключения самопроизвольного ухода вагонов должно предусматриваться устройство предохранительных тупиков, охранных стрелок, сбрасывающих башмаков или остряков, а также применение стационарных устройств для закрепления вагонов, включенных в электрическую централизацию.

Для обслуживания пассажиров сооружают пассажирские устройства: пассажирские здания (вокзалы), пассажирские платформы и переходы между ними.

Пассажирские здания с помещениями для начальника станции и дежурного по станции строят на 25, 50, 100 или 200 пассажиров и располагают, как правило, со стороны населенного пункта на расстоянии не менее 20 м от оси ближайшего главного пути, а на новых линиях со скоростями движения более 120 км/ч – не менее 25 м.

Пассажирские платформы устраивают, как правило, низкими, высотой 0,2 м над уровнем головки рельсов. Высокие платформы высотой 1,1 м сооружают на станциях пригородных зон с интенсивным движением моторвагонных поездов. Длину платформ принимают по длине пассажирского состава, при этом на вновь сооружаемых станциях предусматривается возможность их удлинения до 600 м, а на станциях, обслуживающих только пригородное движение, – до 300 м. Ширина пассажирских платформ принимается: основной боковой в пределах вокзала – не менее 6 м (на остальном ее протяжении — не менее 4 м), промежуточной – не менее 4 м, а при небольшом числе пассажиров (при посадке на один поезд не более 25 чел) – не менее 3 м.

Для прохода пассажиров и перевозки багажа и почты на промежуточные низкие платформы устраивают переходы (настилы) на уровне головок рельсов шириной 3…4 м. Один переход делается напротив пассажирского здания и два – примерно на 1/4 длины от концов платформы.

Грузовые устройства в соответствии с Правилами и техническими нормами проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм, как правило, следует располагать со стороны, противоположной пассажирскому зданию, что позволяет избежать пересечения главных путей при маневрах со сборными поездами. На линиях с трудными климатическими и топографическими условиями допускается размещение грузовых устройств со стороны пассажирского здания и населенного пункта, что позволяет уменьшить объем земляных работ, протяженность автодорог, инженерных сетей и улучшить условия труда работников грузового района. К недостаткам такого расположения следует отнести: занятие сборным поездом и маневровой работой пути у пассажирского здания, что осложняет пассажирские операции, угрожает безопасности пассажиров или требует устройства переходов в разных уровнях и других мер безопасности; необходимость прекращения маневров для перехода пассажиров к поездам или обратно. При приеме сборных поездов на противоположную от грузовых устройств сторону возникает пересечение главных путей при отцепке и прицепке вагонов, что вызывает задержки сборных поездов, особенно на двухпутных участках. При выборе места размещения грузовых устройств нужно также учитывать возможность увеличения числа путей в перспективе со стороны этих устройств, места примыкания подъездных путей, розу ветров и санитарные требования, затраты на автотранспорт, загрузку линии.

При небольшом грузообороте грузовые устройства включают в себя крытый склад и крытую платформу обшей длиной 40 м, а также площадку для навалочных грузов длиной 30 м. Размеры контейнерных площадок принимают в зависимости от объема работы и типа погрузочно-разгрузочного механизма. Основными механизмами на контейнерных площадках являются автопогрузчики и козловые краны.

Устройства автоматики и телемеханики состоят из входных, выходных, маршрутных и маневровых светофоров истрелочных электроприводов, управляемых дежурным по станции или поездным диспетчером (при диспетчерской централизации). При ручном управлении стрелками во входных горловинах строятся (с правой стороны по направлению движения поезда) стрелочные посты. На промежуточных станциях электрифицированных дорог располагаются также тяговые подстанции.

Устройства водоснабжения состоят из водозаборных и водонапорных сооружений, насосных станций, напорных и разводящих сетей, гидроколонок, пожарных и водоразборных кранов. Водонапорные сооружения располагаются на возвышенных местах, вблизи основного потребителя воды. При размещении их вне путевого развития пересечение путей производят под прямым углом. Для снабжения водой пассажирских устройств и технических нужд строятся водоемные здания, располагаемые на расстоянии не менее 150 м от оси пассажирского здания и 70 м от оси главного пути.

Осветительные линии размещаются вне путевого развития. В первую очередь освещаются горловины, пассажирские платформы и грузовые устройства.

Примыкание подъездных путей

В районе промежуточных станций, как правило, располагаются предприятия или базы, потребности в перевозках которых обеспечиваются железнодорожным транспортом. Такие предприятия имеют свою внутреннюю железнодорожную сеть, которую называют промышленным железнодорожным транспортом. На небольших предприятиях это могут быть один-два пути непосредственно у грузовых фронтов, а на крупных, например металлургических заводах, развернутая длина сети доходит до нескольких сотен километров с десятками внутренних станций, собственным локомотивным и вагонным парком.

Для связи железнодорожных станций с внутренней сетью предприятий проектируют подъездные пути, по которым осуществляется передача вагонов на предприятия и обратно. Подъездные пути примыкают к станции, а в особо трудных условиях с разрешения ОАО «РЖД» примыкание может быть на перегоне (вспомогательные посты).

Примыкание подъездных путей усложняет работу станции и требует дополнительного путевого развития в зависимости от вагонооборота подъездного пути, характера поступающих и отправляемых вагонопотоков (маршрутами, группами, отдельными вагонами или смешанный), количества грузовых пунктов, системы тягового обслуживания (локомотивом станции или предприятия), характера движения по подъездному пути (поездное или маневровое), параметров подъездного пути (протяженность, уклоны, наименьшие радиусы и места расположения площадки предприятия относительно станции примыкания) и пр.

В среднем к промежуточным станциям примыкают один-два подъездных пути, обслуживающих мелкие и средние предприятия, для которых характерны небольшой разнородный или большой, но однородный грузопоток, концентрация грузовых устройств в одном месте и использование железнодорожного транспорта преимущественно либо для завоза грузов, либо для вывоза продукции. Один или несколько грузовых фронтов, сосредоточенных в одном месте предприятия с путевым развитием, складами, машинами и механизмами для грузовых операций, называют грузовым пунктом.

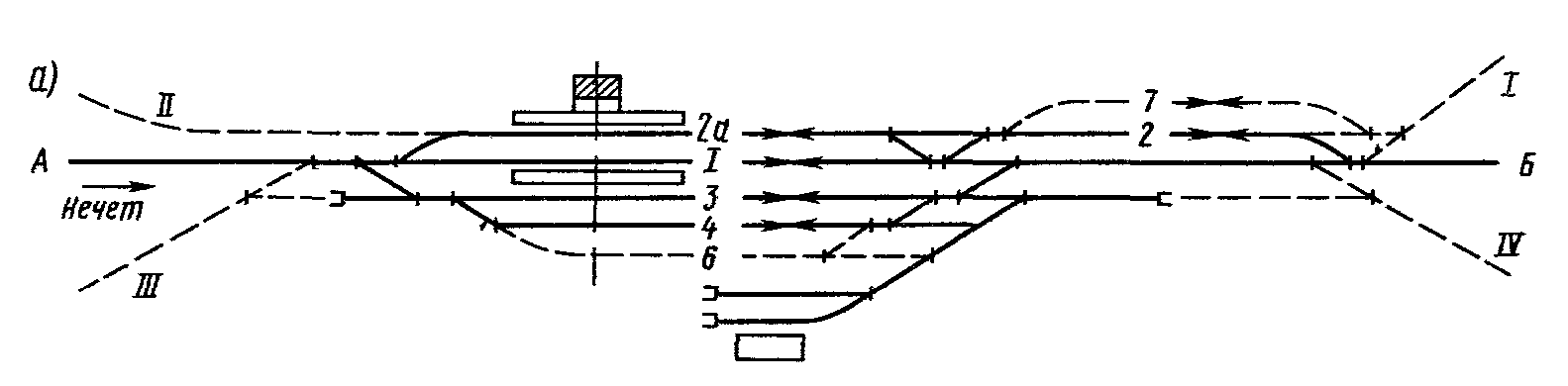

В зависимости от местных условий, от расположения предприятий по отношению к станции существуют различные варианты примыкания подъездных путей к путям станции. Подъездные пути должны примыкать к основной группе путей станции, расположенной с противоположной стороны от пассажирского здания, не пересекать главные пути при подаче вагонов на подъездной путь. Варианты примыкания подъездных путей со стороны пассажирского здания нежелательны.

Во всех случаях при примыкании подъездных путей к промежуточной станции укладываются предохранительные тупики или сбрасывающие стрелки, чтобы исключить выход подвижного состава на главные и приемо-отправочные пути станции.

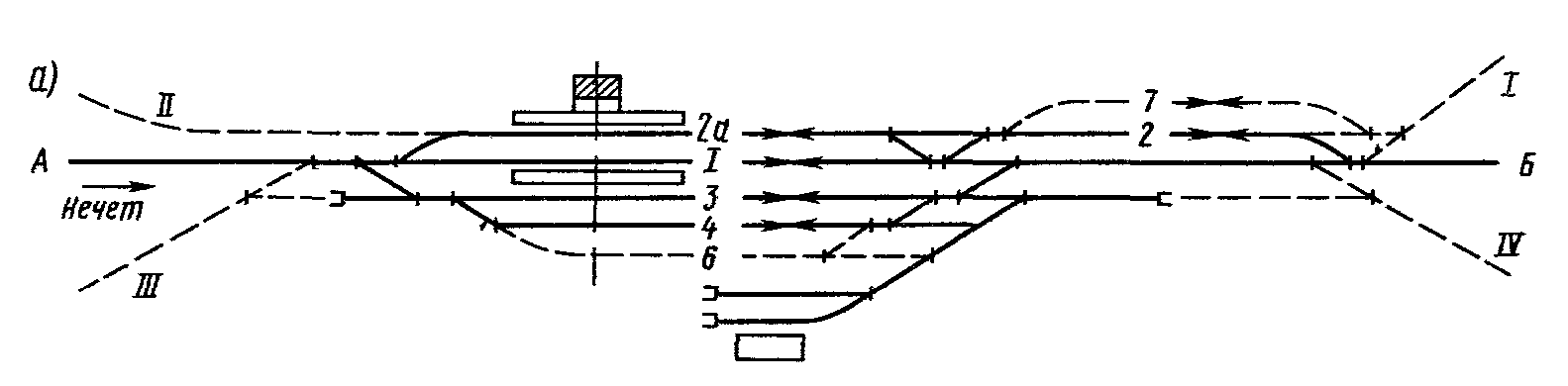

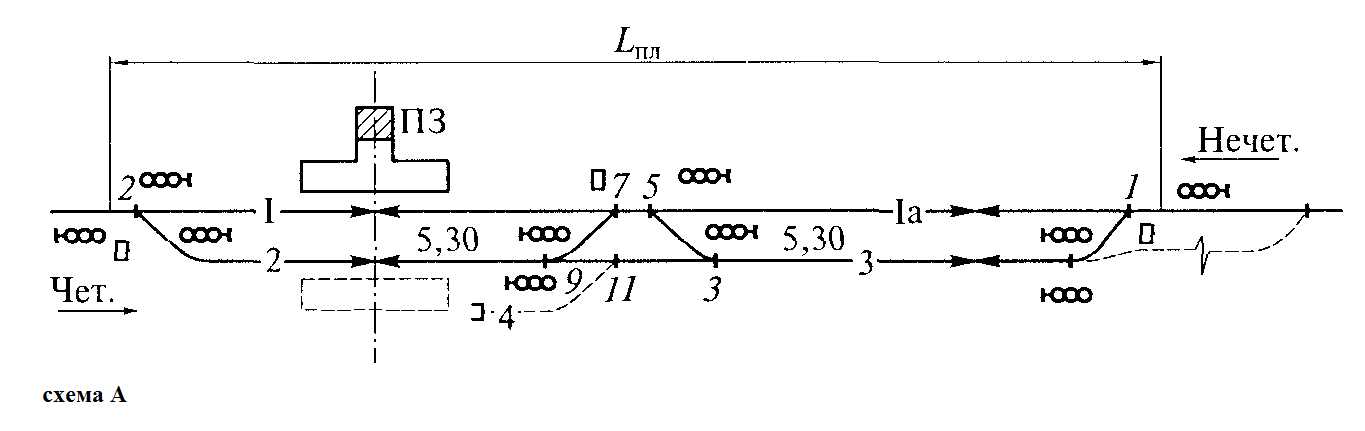

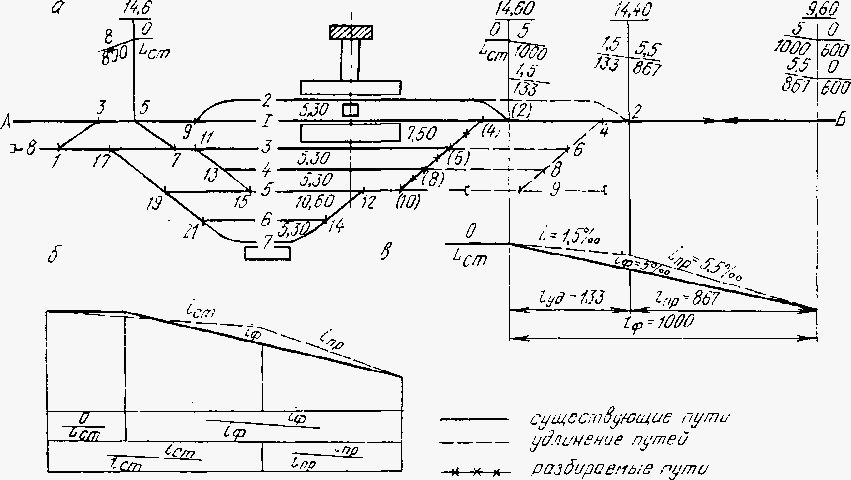

Примыкание подъездных путей с маршрутизированным вагонопотоком осуществляется по возможности так, чтобы на станции примыкания не менялось направление движения маршрутов, следующих на подъездной путь и обратно, причем примыкать такие подъездные пути должны к горловине станции. Например, при следовании маршрутов на подъездной путь и с него в направлении А примыкание должно быть по варианту I или IV, а в направлении Б – по вариантам II или III. При обслуживании магистральными локомотивами через станцию осуществляется только пропуск маршрутных поездов на подъездной путь и обратно, а на станции дополнительно укладывается один приемо-отправочный путь (путь 7 для I и II вариантов, 6 – для III и IV вариантов) для ожидания отправления на подъездной путь или на участок в зависимости от занятости. Для любых типов станций примыкание таких подъездных путей будет аналогичным. Если на станции примыкания происходит изменение направления движения маршрутов, то требуется еще один путь для обгона локомотивов.

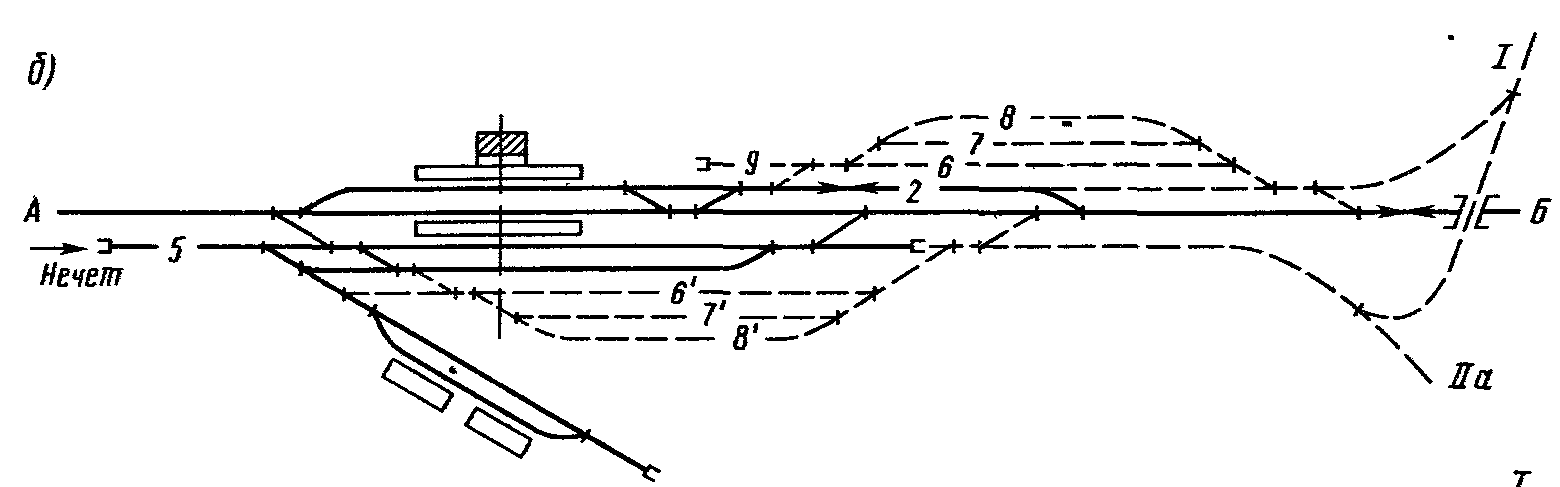

В большинстве случаев маршруты в адрес подъездного пути после прибытия на станцию примыкания доставляются на грузовые пункты подъездного пути по частям локомотивом предприятия или маневровым локомотивом станции. Если перевозки осуществляются локомотивом предприятия, то требуется три пути (один – для оставляемой части маршрута, второй – для выводимых с подъездного пути вагонов, третий – для обгона локомотива), как показано на рис. б в варианте I, пути 6, 7, 8 и тупик 9 со стороны, противоположной примыканию для устройства изолированных маршрутов передвижения локомотива подъездного пути.

Подъездные пути рассмотренного типа имеют предприятия добывающей промышленности (карьеры, разрезы) с поступающими маршрутами порожняка и отправительскими маршрутами на выходе, а также предприятия стройиндустрии и ТЭЦ, принимающие грузы маршрутами и отправляющие на линию порожняк.

При примыкании подъездных путей с немаршрутизированным вагонопотоком, поступающим на станцию со сборными или вывозными поездами, не играет особой роли направление, откуда он поступает или отправляется, поскольку на станции примыкания он перерабатывается.

Если вагонопоток небольшой, то при обслуживании подъездного пути локомотивом железной дороги на станции дополнительно укладывается сортировочно-выставочный путь в маневровом районе станции независимо от расположения предприятия, обычно рядом с существующим выставочным путем у грузовых устройств (путь 8 или 8`) или параллельно приемоотправочному пути.

Длина этого пути должна быть не меньше наибольшей группы вагонов, поступающих одновременно в адрес примыкающего промышленного предприятия. Если подъездной путь обслуживается локомотивом станции, то организация работы зависит от схемы грузового пункта, а примыкание в зависимости от расположения площадки предприятия может производиться по вариантам II, IIIa, IIIб, IVа и IVб.

При обслуживании подъездного пути локомотивом промышленного предприятия на станции примыкания осуществляется подборка вагонов в адрес подъездного пути и перестановка на выставочный путь. Пример такого примыкания – варианты Ia, II. Когда площадка расположена со стороны, противоположной основному маневровому району, количество выставочных путей зависит от порядка движения по подъездному пути, необходимости обгона локомотива и изоляции маршрутов передвижения локомотива промышленного предприятия.

Для обеспечения безопасности движения при примыкании подъездных путей в необходимых случаях предусматриваются предохранительные тупики (или охранные стрелки, сбрасывающие башмаки и т.п.).

Приемо-сдаточные операции выполняются, как правило, на путях станции примыкания при обслуживании перевозок локомотивом предприятия и, наоборот, на подъездном пути при обслуживании его локомотивом станции.

При обслуживании подъездного пути локомотивом станции ее путевое развитие упрощается, так как не нужно создавать изолированные районы для разных локомотивов, но может потребоваться усиление путевого развития на внутренних путях предприятий.

Опорные промежуточные станции

На линиях с интенсивным движением обращение сборных поездов оказывает отрицательное влияние на участковую скорость и пропускную способность участков, т.к. каждая остановка сборного поезда увеличивает продолжительность нахождения его на участке и приводит к съему с графика не менее одного поезда другой категории. Поэтому уменьшение числа остановок сборного поезда способствует увеличению участковой скорости и лучшему использованию пропускной способности участка.

На многих участках железных дорог имеется большое количество промежуточных станций, расположенных на расстоянии 7…10 км друг от друга, при этом объем грузовой работы на таких станциях незначителен. В целях интенсификации перевозочного процесса на участках с большими размерами движения организуют так называемые опорные промежуточные станции. Сборный поезд останавливается только на этих станциях, где вагоны отцепляются в адрес получателей, расположенных как на этой станции, так и на близлежащих промежуточных станциях, на которых он не останавливается. Отцепленные на опорной станции вагоны развозятся на близлежащие станции маневровым локомотивом. После выполнения грузовых операций маневровый локомотив собирает вагоны и доставляет на опорную станцию, где их прицепляют к сборному поезду.

При концентрации грузовой работы на опорных станциях остальные станции либо закрываются для грузовой работы и превращаются по сути в разъезды или обгонные пункты, либо остаются станциями примыкания подъездных путей, которые обслуживаются локомотивом опорной станции. Грузы малодеятельных станций доставляют на опорную станцию автомобильным транспортом, при этом достигается не только сокращение числа остановок сборного поезда, но и сосредоточение грузовой работы на меньшем числе станций.

Опорные станции с развитыми грузовыми устройствами располагаются на расстоянии 30...40 км друг от друга в зависимости от наличия и состояния автомобильных дорог.

Опорные станции имеют соответствующее развитие путевого и складского хозяйства, средства механизации. На опорных станциях предусматривается усиление путевого развития и грузовых устройств, которые превращаются в грузовые районы, подразделяемые в зависимости от суточной грузопереработки на четыре категории: I – 12, II – 22, III – 32, IV – 45 вагонов.

На грузовых районах опорных станций для переработки тарно-штучных грузов строят крытые склады, крытые и открытые платформы. Длину крытых складов принимают кратной 6, но не более 300 м, а ширину не менее 18 м. Расчетную длину фронта крытых складов с наружным расположением пути увеличивают до суммарной длины вагонов максимальной подачи (длина крытого вагона 14,73 м), чтобы при постановке вагонов их двери были напротив дверей склада.

На грузовых районах III и IV категорий строятся крытые склады с внутренним вводом путей шириной 24 или 30 м с вводом одного или двух путей и длиной 72 или 144 м. Пути у складов могут быть тупиковыми или сквозными.

Длину погрузочно-выгрузочных фронтов открытых платформ и площадок определяют так же, как и для крытых складов. Размеры контейнерной площадки принимают по типовым проектам.

Для непосредственной перегрузки грузов по прямому варианту вагон–автомобиль сооружают высокие платформы шириной 6 м, имеющие со стороны подъезда автотранспорта зубчатую форму, а в торце – пандус с уклоном 1:10 для въезда автопогрузчиков. Длина платформы принимается по типовым проектам из расчета переработки в сутки 8, 12, 16, 20 вагонов и составляет соответственно 38,6; 47,6; 65,6; 74,6 м.

Для погрузки–выгрузки самоходом различных колесных грузов устраивается высокая платформа с боковым и торцовым фронтом или только боковым длиной 27 или 54 м и шириной 6 м с уклонами пандусов не более 1:7.

Для выгрузки навалочных грузов, перевозимых в полувагонах, строятся повышенные пути высотой 1,5…2,4 м, с обеих сторон от которых размещаются площадки для хранения грузов. Иногда повышенные пути и площадки перекрывают козловым краном для погрузки грузов на автотранспорт, закрытия люков вагонов, выгрузки грузов зимой.

Для организации сортировочной работы по подборке вагонов на опорных станциях укладывают сортировочно-выставочные пути, количество которых зависит от объема работы, числа грузовых фронтов и грузовых пунктов или подъездных путей, вагонопотоков на них и системы обслуживания подъездных путей.

Переустройство промежуточных станций

Переустройство промежуточных станций производится в связи с введением новых видов тяги, строительством вторых путей, переходом на безостановочное скрещение поездов, развитием устройств для пассажирского или грузового движения, примыканием новых линий или подъездных путей, внедрением новых средств автоматики и телемеханики.

К основным видам переустройства промежуточных станций относятся: адаптация станции для скоростного движения; удлинение приемо-отправочных путей для увеличения массы поездов; укладка дополнительных путей при увеличении движения; строительство новых и расширение существующих пассажирских платформ и грузовых дворов; примыкание подъездных путей; оборудование устройствами автоматики и телемеханики.

В связи с развитием скоростного движения на промежуточных станциях проводится:

спрямление главных путей и увеличение радиусов кривых;

вынос горловин на прямые участки пути;

снятие на главных путях некоторого количества стрелочных переводов и замена перекрестных переводов и глухих пересечений на обыкновенные переводы марок 1/11 с подуклонкой и непрерывной поверхностью качения в крестовинной части, 1/18 или 1/22;

переустройство горловин для замены коротких вставок между стрелочными переводами более длинными (не менее 25м);

вынос пассажирских платформ на внешнюю сторону главных путей;

замена переходов и переездов тоннелями, пешеходными мостами и путепроводами;

модернизация устройств электрической централизации стрелочных переводов и сигналов.

Удлинение путей производится, как правило, в сторону более простой (по конструкции) горловины и пологого уклона. Для уменьшения объема земляных работ допускается удлинение путей в обе стороны.

Увеличение длины станционной площадки возможно путем изменения уклонов при подходе к станции или использования существующей площадки или части ее с уклоном 1,50/00. Укладку дополнительных путей производят параллельно существующим или переустраивают станцию, меняя ее тип (например, поперечный на полупродольный или продольный).

Примыкание новых линий местного или магистрального значения в зависимости от заданных условий производится с любой стороны станции. Примыкание новой линии в горловине должно обеспечивать возможность одновременного приема поездов с существующей и вновь строящейся линии на все пути станции.

При развитии устройств для обслуживания пассажирского движения удлиняются существующие и строятся новые платформы, сооружаются переходы между платформами. При строительстве туннелей или пешеходных мостиков уширяются платформы, сдвигаются или перекладываются станционные пути, укладываются пути для отстоя составов пригородных поездов.

При переустройстве грузовых дворов расширяются и строятся новые складские площади, весы, укладываются дополнительные выставочные пути или удлиняются существующие вытяжные пути.

Внедрение новых средств автоматики и телемеханики (автоблокировки, электрической централизации стрелок и сигналов) требует уширения междупутий для установки выходных сигналов и перекладки стрелочных переводов для устройства между ними прямых вставок.

Оптимальный вариант переустройства станции определяется на основе технико-экономического обоснования с учетом перспектив развития, пропускной способности и других факторов.