Исследовательская работа

Золото сарматских вождей

Работу выполнила:

Исаналиева Карина Кайратовна,

ученица 9 класса

Научный руководитель:

Мишучков А.А.

Введение

Цель работы: исследовать сарматскую культуру, как феномен культуры кочевых народов Южного Приуралья.

Задачи:

1. Изучить источники о происхождения и жизни сарматов.

2. Используя материалы Оренбургского краеведческого музея и данные археологической лаборатории ОГПУ, составить краткую характеристику видов оружия, предметов быта, украшений сарматских вождей и воинов.

3. Провести интервью с научным сотрудником археологической лаборатории и заведующей музеем археологии ОГПУ, Краевой Людмилой Анатольевной.

4. Создать буклет о сарматской культуре для проведения внеклассных мероприятий.

5. Посетить Филипповские курганы в Илекском районе.

Объект исследования: культурное наследие сарматов

Предмет исследования: экспонаты, найденные при раскопках Филипповских курганов

Актуальность

Сарматы - племена, оставившие после себя след в истории других народов: Причерноморье и Сев.Кавказ(а именно Сев.Осетия или Алания). Курганы и могильники на территории Оренбургской области – уникальный след этих древнейших племен в истории нашей страны. Сарматская культура является феноменом культуры кочевых народов Южного Приуралья. Ее отличает уникальность, самобытность традиций и обычаев, особенность общественного строя, лидирующая роль женщины. Эти археологические находки, которые называют собирательным термином «сарматское золото», ослепляют, завораживают, заколдовывают почти всех, кто их хоть раз увидит. От артефактов исходит какой-то мистический дух, уносящий воображение в самую далекую и таинственную древность. Все это можно наглядно увидеть в Оренбургском краеведческом музее и археологической лаборатории Оренбургского государственного педагогического университета.

Методика исследования

Методы сбора информации:

- изучение исторических источников и археологических исследований.

Теоретические методы:

-Методы обработки данных – методы количественного и качественного анализа собранной на первом этапе информации.

Эмпирические методы:

-изучение и обобщение опыта;

-изучение документов и продуктов творческой деятельности;

Интерпретационные методы – методы, с помощью которых воссоздается и объясняется историческая действительность.

Практические методы:

1.Определение местонахождения и условия расположения памятников.

2.Виды памятников (курганы, стоянки).

3.Приемы описания памятников.

4.Описания находок и предметов.

Метод интервьюирования

В процессе работы руководствовалась следующими принципами:

1. Принцип диалектической взаимосвязи с курсами отечественной и всеобщей истории.

2. Принцип интегративности. Дать целостное представление о сарматах, как народе, жившем на определенной территории с использованием сведений географии, краеведения, истории.

3. Принцип поликультурной толерантности. Показать особенности языка, веры, обычаев, менталитета сарматов.

4. Антропологический принцип. Человек является центром изучения краеведения, история его духовно-практического опыта, а политическая и экономическая история рассматриваются лишь как условия развития человека.

5. Принцип практической направленности. Заключается в воссоздании предметов сарматской культуры на основе имеющихся образцов.

Обзор литературы

1.Археологические памятники Оренбуржья. Выпуск 4 – Оренбург:ООО «Оренбургская губерния»/Л.А.Краева, Н.Л.Моргунова, Ю.С.Зубов, 2000г. [стр.16, стр.18 ]

2.Вооружения сарматов: региональная типология и хронология: доклады к VI международной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории»-изд-во ЮУрГУ/Л.Т.Яблонский, А.Д.Таиров, 2007-2010гг. [стр.17]

3.Ранние кочевники Волго-Уральского региона/Л.Т.Яблонский, 2007г. [стр.15]

4.Сокровища сарматских вождей (Материалы раскопок Филипповских курганов)-из-во Печатный дом «Димур»/Л.Т.Яблонский, 2008г. [стр.8-12]

Электронные ресурсы:

URL : http://tcenavoprosa.ru/archives_analyst/new_detail.php?ID=2811

Изучение литературных источников

4.1.История происхождения сарматов

Сарматы долгое время считались одним из забытых древних народов мира. Да и сегодня о происхождении этого народа, несмотря на то, что о нем упоминали древние и средневековые авторы, существует немало мифов.

Действительно, только сопоставляя данные археологии и сохранившиеся письменные свидетельства, можно дать более адекватную картину расселения сарматов. В период, когда сарматы впервые появились на исторической сцене, как пишет Геродот, они населяли земли, прилегающие к восточным границам Скифии: «За рекой Танаис (Дон) кончается Скифия и начинаются земли сарматов, простирающиеся на север на 15 дней пути, на которых не растет никаких деревьев, ни диких, ни насаженных». Другой греческий автор, Гиппократ,также помещает сарматов в земли, примыкающие к Азовскому морю. Римский историк Клавдий Птолемей писал о двух Сарматиях. Европейской Сарматией он именовал территорию Северного Причерноморья от устья Истра (Дуная) до устья Танаиса (Дона). Азиатской Сарматией- территорию от Танаиса до Коракса (современный Кодор).

Очевидно и то, что сарматы никогда не были единым народом и состояли из нескольких племен, в той или иной степени отличавшихся друг от друга. По мнению российского историка Анатолия Абрашкина: «Сарматы — это обобщенное название народов, обитавших в степях Казахстана и Средней Азии, оно является искаженной формой этнонима племени савроматов, ближайших соседей скифов, живших между Доном и Волгой». [10. С. 24]

Первыми из них в причерноморских степях появились язиги (асы, асии, асианы), за ними последовали роксаланы, затем сираки и аорсы, а уж последними пришли аланы. После пересечения Южной Руси в своем движении на запад язиги осели более чем на 2 столетия на берегу Черного моря между устьем Днестра и нижним Дунаем, в области, примерно соотносимой с той, что позднее стала известна как Бессарабия. Роксоланы располагались к востоку от них, оккупировав степи между Днепром и Доном. Территория, подконтрольная сарматам-роксоланам, не ограничивалась областями Южной Руси, хотя именно здесь и находилась резиденция их правителей. Значит, сарматы в начале новой эры обитали не только в степи, но и на территории Белоруссии, и в полосе Средней России. Лес и степь Восточно-Европейской равнины заселял единый народ!».

А в первом тысячелетии до н. э. и в первых веках нашей эры на просторах Великой Степи кочевали племена сарматов и скифов. Как полагают ученые, это были потомки племен андроновской и срубной культур. Степи Южного Приуралья, где проходила граница распространения этих культур, были зоной активных этнических процессов, в результате которых сложился сарматский мир. [1. С. 8]

4.2.Общественный строй и занятия

Описания античных авторов и богатый археологический материал позволяют представить достаточно полную картину жизни и быта сарматских племен. Основу их хозяйства составляло кочевое скотоводство — разведение овец, лошадей, крупного рогатого скота, а также верблюдов. Оно кормило и одевало, давало мясо, молоко, кумыс, шерсть, шкуры, войлок и т. п.

Сарматы с ранней весны до поздней осени кочевали по широкой степи в кибитках, крытых войлоком и запряженных быками, верблюдами, перегоняя свои многочисленные стада с одного пастбища на другое. При этом каждое племя и род имели свои традиционные районы кочевий, нарушение границ которых вело к столкновениям и межплеменным войнам. В зимнее время в тех или иных местах устраивались жилища и укрытия, способные защитить людей от морозов. [8. С. 140]

Сарматы не живут в городах и даже не имеют постоянных мест жительства. Они вечно живут лагерем, перевозя имущество и богатство туда, куда привлекают их лучшие пастбища или принуждают отступающие или преследующие враги." (Римский географ I в. н.э. Помпоний Мела).

Во время перекочёвок сарматы перевозили своих детей, стариков, женщин и имущество в кибитках. Как сообщает греческий географ конца I в. до н.э. - начала I в. н.э. Страбон, - "кибитки номадов (кочевников) сделаны из войлока и прикреплены к повозкам, на которых они живут, вокруг кибиток пасётся скот, мясом, сыром и молоком которого они питаются."

К урганы сарматской знати по богатству и роскоши не уступают скифским царским погребениям. Среди находок - привозная стеклянная и краснолаковая посуда, сосуды из золота и серебра, дорогое оружие, украшения и принадлежности конской сбруи - фалары, украшенные драгоценными камнями, и множество других вещей. В то же время рядовые кочевники пользовались обыкновенной лепной посудой, сделанной без гончарного круга, дешёвыми украшениями и обычным оружием.

урганы сарматской знати по богатству и роскоши не уступают скифским царским погребениям. Среди находок - привозная стеклянная и краснолаковая посуда, сосуды из золота и серебра, дорогое оружие, украшения и принадлежности конской сбруи - фалары, украшенные драгоценными камнями, и множество других вещей. В то же время рядовые кочевники пользовались обыкновенной лепной посудой, сделанной без гончарного круга, дешёвыми украшениями и обычным оружием.

Находки многочисленных вещей, изготовленных из меди, бронзы, железа, свидетельствуют о том, что сарматы владели умением добычи и обработки металлов. При поиске руд они нередко шли по путям, проторенным еще их предками — андроновцами и срубниками, устраивая копи в тех же местах. Кузнецы-оружейники ковали железные мечи, кинжалы; мастера-литейщики отливали из бронзы и меди котлы, зеркала, металлические части конской сбруи, предметы украшений; ювелиры изготавливали изделия из драгоценных металлов.[2. С. 15]

Основой общественного устройства сарматов являлась родовая община, включавшая группу родственных семей. Захоронения и курганные могильники обычно располагаются компактными группами, представляющими собой погребения одного рода.

Своеобразной чертой общественного строя сарматов, особенно в ранний, савроматский период, было высокое положение женщин в семье и обществе, своего рода гинекократия, т. е. господство женщин. Они были не только хранительницами очага и воспитателями детей, но и воинами наравне с мужчинами. Знатные женщины нередко выполняли почетные жреческие функции. Показательно, что в могилу умершей женщины, даже девочки, нередко клали, кроме украшений, и предметы вооружения. Родовое кладбище, как правило, формировалось вокруг более раннего захоронения знатной женщины — предводительницы или жрицы, которую родичи почитали как праматерь. [9. C. 35]

Так, греческий историк Геродот отмечал, что их женщины «ездят верхом на охоту с мужьями и без них, выходят на войну и носят одинаковую с мужчинами одежду... Ни одна девушка не выходит замуж, пока не убьет врага». Гиппократ также сообщал, что сарматские женщины ездят верхом, стреляют из луков и мечут дротики. Он приводит и такую удивительную деталь: у девушек нередко удаляли правую грудь, чтобы вся сила и жизненные соки перешли в правое плечо и руку и сделали бы женщину сильной наравне с мужчиной. Сарматские женщины-воительницы, вероятно, послужили основой древнегреческих легенд о загадочных амазонках.

Основным промыслом сарматов, как и многих других племен, находившихся на стадии варварства, была война. Многочисленные отряды сарматских конных воинов, нередко защищенных панцирями и кольчугами, вооруженных длинными железными мечами, луком и стрелами, наводили страх на соседние народы и государства. Римляне, столкнувшиеся с сарматской угрозой, так описывали этих кочевников: «Свирепое лицо, грубый голос, ни волосы, ни борода не пострижены, между ними нет ни одного, который не носил бы налучья, лука и синеватых от змеиного яда стрел». [3. С. 28]

Сарматы не только воевали, враждовали с другими народами, но и имели довольно широкие торговые связи с внешним миром. О географии этих связей говорят найденные в сарматских курганах оренбургских степей — Пятимарах, Мечет-Сае, Прохоровке, Покровке, Тара-Бутаке, Нежинке, Орске, Филипповке и др., — прекрасные золотые изделия среднеазиатской работы, иранские блюда и печать, финикийское стекло, алебастровый сосуд с древнеегипетской надписью, самшитовый гребень, железный панцирь греческой работы и т. п. [5. С.59.]

4.3.Филипповские курганы

Расположены на возвышенном участке равнины Урало-Илекского водораздела почти на равном расстоянии от рек Урал и Илек на землях госплемзавода «Димитровский» в нескольких километрах от пос.Филипповка (отделение № 3).Кроме 1 Филипповского могильника на территории Илекского района Оренбургской области насчитывается более 70 памятников археологии. Первое сообщение о памятнике относится к концу XIX века.В июне 1897 г есаул М.Л.Юдин, совершая поездку по служебным делам из Оренбурга в станицу Краснохолмскую, собрал сведения у жителей левобережных станиц об известных им курганах.От краснохолмского атамана Дьякона ему стало известно о группе больших курганов у пос.Филипповский. В советское время, уже в послевоенные годы на курганах побывал оренбургский краевед и археолог, научный сотрудник краеведческого музея Попов. А в 1971 году впервые был снят ситуационный план и составлено описание данного могильника археологом Стефановым. На план было нанесено 28 курганов различной длины. [6. С. 19.]

С середины 1980-х в изчении Филипповских курганов начинается новый этап. В 1986 году археологическая экспедиция ИИЯЛ УНЦ РАН, возглавляемая А.Х.Пшенючником, начала грандиозные по своим масштабам раскопки «царских курганов». До этого времени на территории Оренбургской области не было исследовано ни одного памятника такого уровня. В работе экспедиции приняли участие известные археологи Южного Урала, Казахстана и Поволжья. В общей сложности было зафиксировано 25 курганов, из которых в течение пяти полевых сезонов 17 были раскопаны. Самый крупный из них - курган № 1 (Большой или Золотой Мар).

В 2004 году благодаря усилиям многих организаций и лично главы Оренбургской области А.А.Чернышева впервые часть находок, входящих в великолепную Филипповскую коллекцию,была привезена в Оренбург, где в областном историко-краеведческом музее была организована выставка «Сокровища Оренбургской степи». [4. С. 37]

4.4.Культурное наследие сарматов

4.4.Культурное наследие сарматов

Среди ремесленных и ювелирных изделий, изготовленных сарматскими и иноземными мастерами, преобладают выполненные в так называемом «зверином стиле», свойственном также скифам, сакам, массагетам и другим родственным ираноязычным народам. На оружии, предметах быта, украшениях, конской упряжи изображались дикие звери: барс, пантера, волк, медведь, олень, горный козел, кабан, орел, а также баран, лошадь и др. Изображения стилизованы, полны динамики, экспрессии. Распространенным сюжетом была борьба диких зверей. [7. С. 250]

«Звериный стиль» был порожден религиозными верованиями, представлениями, связанными с поклонением животным. Ведущее же место в религиозных верованиях сарматов занимал культ огня, связанный с почитанием солнца как главного божества. Над могилой умершего сородича они разводили огромный погребальный костер и засыпали могильную яму его остатками, т. е. углем, перегорелой и прокаленной землей. В могилах жриц встречаются каменные переносные алтарики-жертвенники, также связанные с культом огня. В более позднее время у сарматов получило распространение поклонения мечу, символизирующему бога войны.

В зверином стиле божеств у сарматов лев является главным персонажем; распространение получили также образы быка, пантеры (гепарда), коня и зайца. В античном мире заяц выражал идею плодородия и символизировал времена года. Почитаемым животным также являлся олень.

В 1988 году на севере Оренбургской области в ходе археологических раскопок Филипповских курганов (IV в. до н.э.) обнаружено более 600 предметов древних сарматов, в том числе 26 золотых фигурок оленей. По грандиозности погребальных сооружений, богатству и разнообразию инвентаря Филипповская коллекция является самым ярким памятником эпохи кочевников раннего железа.

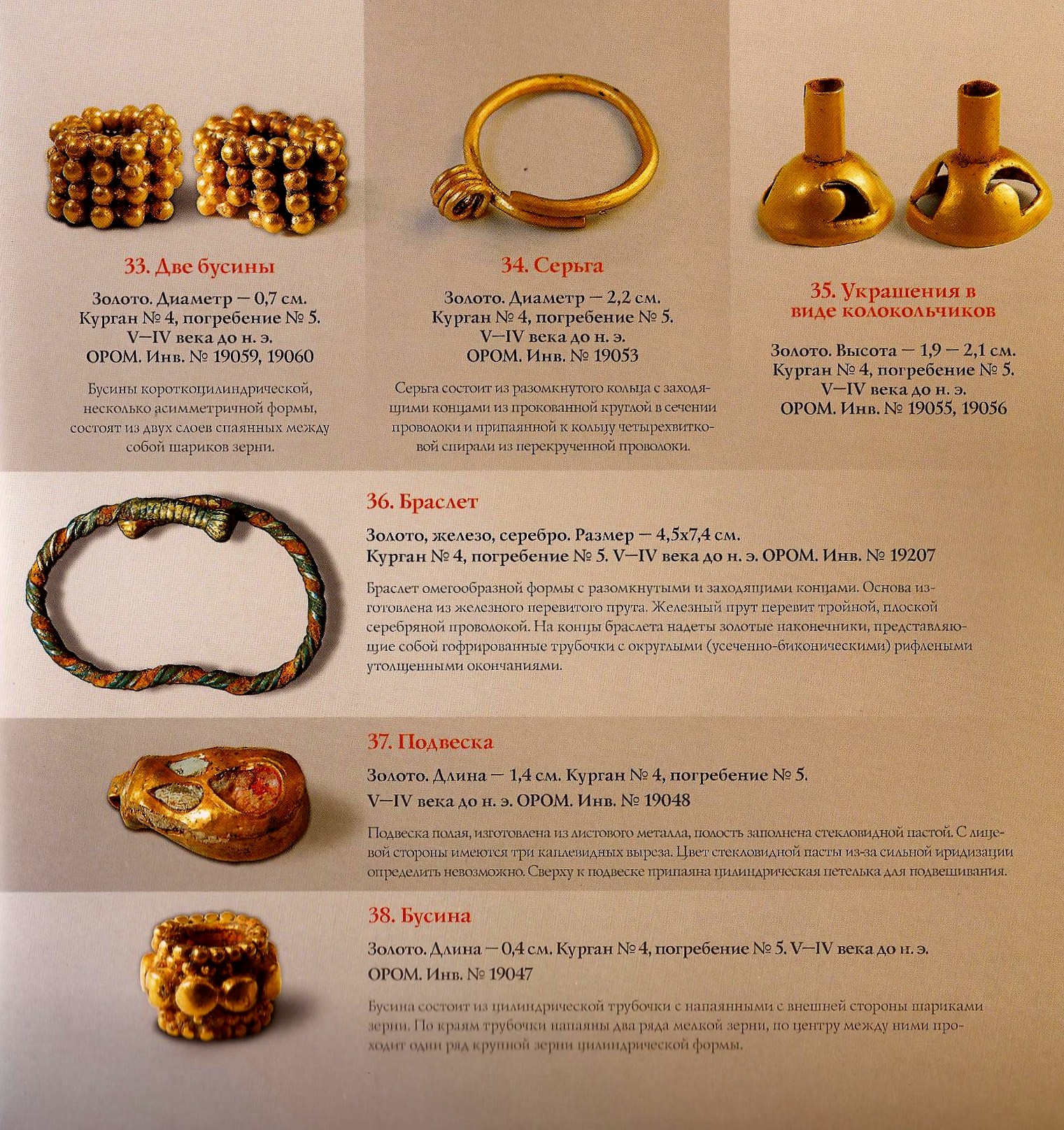

Уникальные археологические находки представляют собой редкие по красоте и выразительности художественные произведения, большая часть которых сделана из золота или украшалась золотыми деталями. (см.Прил.А, рис.№1-16)

Исследование

5.1.Характеристика экспонатов, находящихся в Оренбургском краеведческом музее

Посетив Оренбургский краеведческий музей, я составила характеристику данных экспонатов.

5.1.1.В коллекции вещевого материала кургана имеется 39 предметов с изображением голов и целых фигур верблюда-бактриана с весьма специфичными чертами. Находки из 1 Филипповского кургана датируются началом 4 в.до н.э. и относятся к прохоровской (раннесарматской)культуре.

Описательная характеристика бронзового навершия с изображением верблюда

Данное навершие отлито из бронзы. Верхняя половина представляет собой двусторонне изображение головы животного в профиль, орнаментированное с 2-х сторон завитками. Нижняя половина (черен)– шероховатая, неорнаментированная. Это мирное в нашем понятии животное изображено свирепым и агрессивным. Оскаленная пасть обнажает ряд зубов, буквально клыков хищника и имеет хищный вид. Вздыбленный хохолок нависает над большим глазом. Торчит острый горб.

| Вес | 1,82 кг |

| Длина | 24 см |

| Ширина от тыльной части до края пасти | 10 см |

| Ширина нижней половины (черена) | 4,8 см |

Видимо, изделия были изготовлены путем литья в двустороннюю форму. Литье осуществлялось с тыльной стороны, так как на тыльной стороне предметов имеются шероховатости и неровности. Скорее всего, основные контуры рисунка были заданы формой при отливке. В дальнейшем рисунок прорабатывался путем выборки металла при помощи инструмента типа резца, зубила, что позволило создать рельеф. Данные навершия довольно экспрессивные. У скифов такие фигуры появились лишь во 2 в.до н.э. с большими отличительными особенностями.

Вывод: Можно предположить, что скифы заимствовали у сарматов данный образ. Так как искусство у сарматов связано с мировоззрением, означает, что в это время в Приуралье появляется и занимает 1 из ведущих мест мифологический сюжет, связанный с изображением верблюда. Ведь сарматы жили по представлениям индоиранцев, а верблюд является одним из инкарнаций Бога Войны и Победы Вэртрагны. И это – отличительная особенность сарматской культуры.

(см.Прил. В, рис.№1)

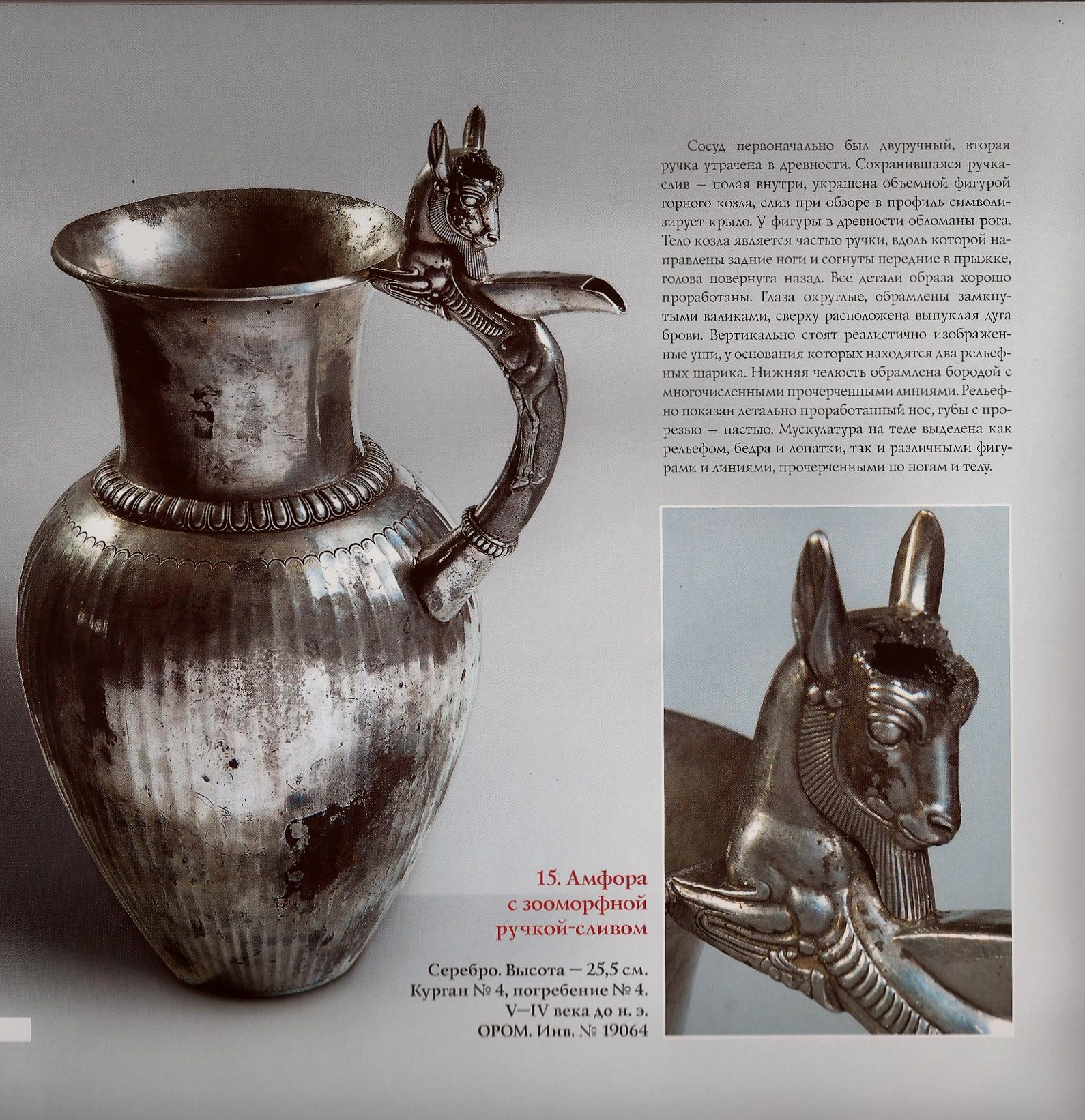

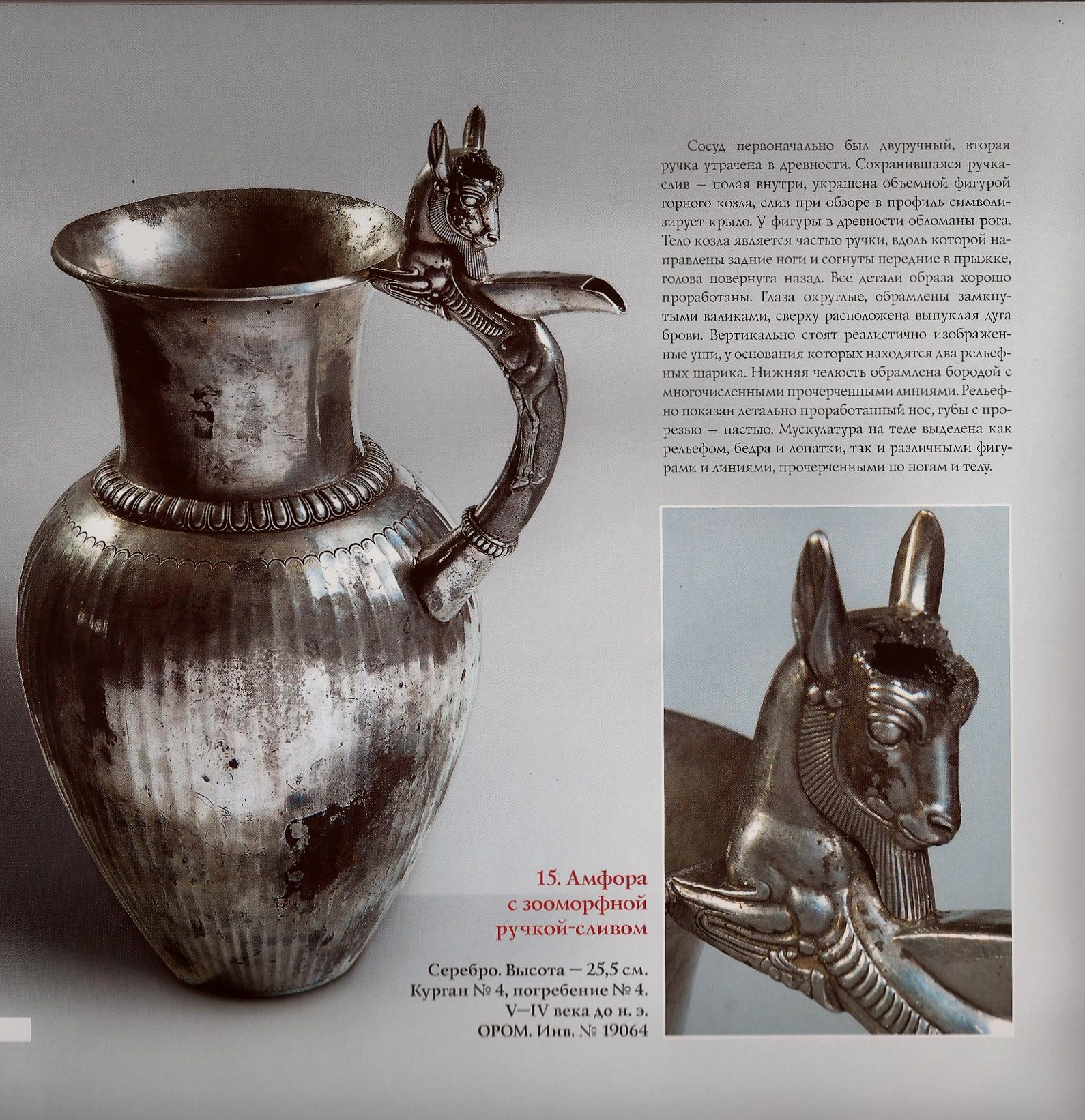

5.1.2. Бронзовая амфора найдена в 1 Филипповском кургане, погребении №4.

Описательная характеристика амфоры

Амфора имеет яйцевидное каннелированное тулово с гладким и отогнутым венчиком. Горло отделено от тулова фризом из выпуклых ов. Нижняя часть ручки опаясана валиком из бусин, верхняя выполнена в виде фигуры каменного козла-избекса с обращенной назад головой, которая на 5,2 см возвышается над венчиком. Рога вместе с частью животного, видимо, были отломаны еще до помещения сосуда в могильник. Уши избекса изображены стоячими торчком. Глаза четко моделированы, сверху и спереди обрамлены надбровными дугами. Нос выделен 2-мя миндалевидными углублениями, губы крепко сжаты. Морда избекса обрамлена спускающейся на спину бородой. Широкие мощные колени упираются в венчик амфоры, а задние ноги вытянуты так, словно животное находится на цыпочках.

| Высота сосуда

| 25,5 см |

| Высота горла

| 7,2 см |

| Диаметр тулова

| 15,2 см |

| Диаметр горла

| 11,5 см |

| Диаметр донца

| 6,5 см |

| Толщина стенки сосуда

| 0,2 см |

Вывод: наличие этой амфоры свидетельствует об отношениях и торговых связях, которые сарматы поддерживали с другими странами, преимущественно с Ираном и Ср.Азией.

(см.Прил В, рис.№2)

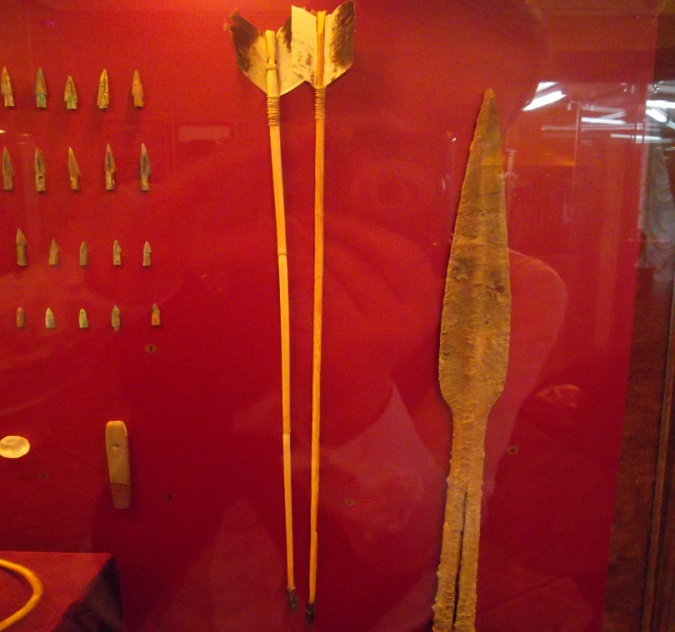

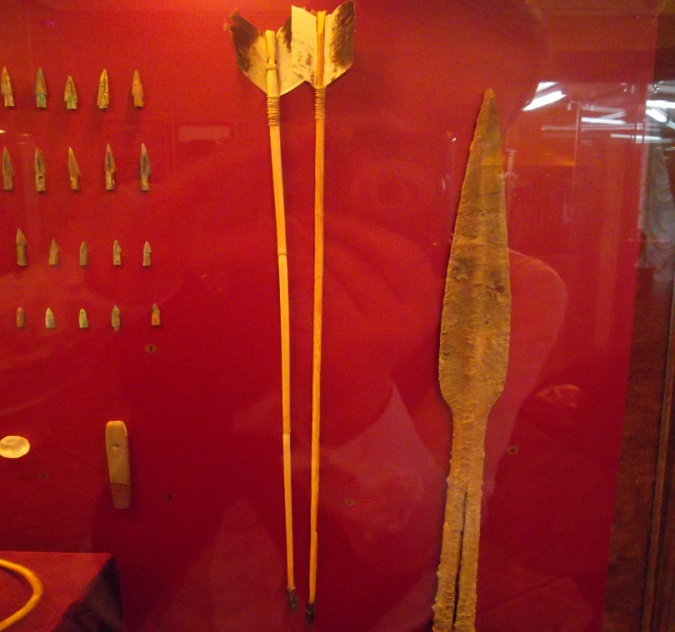

5.1.3. Меч-акинак был найден при раскопках «царского» кургана №4 в 2006 г в погребении №2 сарматского воина. Он лежал поперек бедер, рукоятью у правой кисти воина.

Описательная характеристика парадного меча-акинака

Перекрестие меча золотое, бабочковидной формы с литым изображением многофигурной композиции в зверином стиле. Лезвие меча гравировано золотыми нервюрами и сложным орнаментом из золотых проволочек.

| Длина

| 58 см |

| Длина рукояти до перекрестия

| 9 см |

| Высота перекрестия

| 3 см |

| Ширина клинка под перекрестием

| 8 см |

| Ширина навершия

| 7,5 см |

| Высота навершия

| 2 см |

| Толщина овального сечения клинка в средней части | 0,8 см |

Меч-акинак и остальной воинский комплекс датируются в пределах V-IV в.до н.э. Любопытно, что эти аксессуары хорошо известны по изображениям на скифских изваяниях.

Вывод: вооружения сарматов отличаются своей необычностью орнаментов, красотой, но они очень схожи с вооружениями скифских воинов, что свидетельствует о близком общении этих народов и участии в совместных боевых походах.

(см.Прил.В, рис.№3)

5.1.4. В браслете с левого запястья определены сардеровые и сарделиковые бусины. Они обнаружены в могильнике у дер. «Прохоровка».

Описательная характеристика сардеровых бусин

Бусина сардеровая, сферической формы.

| Диаметр | 14 мм |

| Высота | 11 мм |

| Диаметр отверстия внешний | 3 мм |

Сардер красновато-бурый. Вокруг 1 из отверстий включения беловато-серого кварца с микроскопическими красными зернами, на свет имеет чистый яркий красновато-оранжевый цвет.

Бусина сардеровая, шаровидной формы.

| Диаметр | 12 мм |

| Высота | 11 мм |

| Диаметр отверстия | 3 мм |

Сардер прозрачный, без дефектов, очень высокого качества, щлифовка и полировка в высшей степени тщательная. Отверстие с одной стенки окружено округло-треугольной лункой. Канал отверстия имеет форму параболы.

Вывод: сарматы обладали хорошими навыками при шлифовке и обработке камней. Такое разнообразие украшений свидетельствует о высоком положении женщин в сарматском обществе. (см.Прил.В, рис.№4)

Общий вывод: все украшения и предметы быта, вооружения, найденный при раскопках Филипповских курганов свидетельствуют о социальном расслоении, неравенстве и демонстрируют роскошь и богатство знати.

5.2.Интервью с научным сотрудником археологической лаборатории и заведующей музеем археологии ОГПУ, Краевой Людмилой Анатольевной

В процессе исследования я с моим руководителем встретились с научным сотрудником археологической лаборатории и заведующей музеем археологии Оренбургского государственного педагогического университета, Краевой Людмилой Анатольевной и провели у нее интервью. (см.Прил.С)

Были заданы следующие вопросы:

1)Когда начались археологические раскопки сарматских захоронений в нашей области?

- Исследования начаты еще в 80-е годы прошлого века. Первые находки были сделаны случайно. На месте Филипповского могильника местные трактористы нашли на пашне сарматский скипетр и передали археологам. А сами раскопки, организованные институтом археологии РАН под рук.А.Х.Пшеничнюка, были начаты в 1986 г. Могильник состоял из 25 земляных курганов различных размеров на площади, равной 10 км2. В 90-е годы раскопки не велись. Снова приступили к раскопкам в 2004 г. ученые из Москвы, Оренбурга, Уфы под руководством доктора исторических наук, Леонида Яблонского, из института археологии РАН.

2)В каком тысячелетии сарматы кочевали по территории нашей области?

- Это было около 2500 лет назад, т.е. в IV в. до н.э.

3)Кто руководит раскопками оренбургских археологов?

-Уже более 3 десятков лет, т.е. в 1977 г. на базе ОГПУ открылась археологическая лаборатория под руководством Н.Л.Моргуновой. Сегодня под государственной охраной в области находится около 3000 памятников археологии. Однако, ученые предполагают, что их намного больше.

4)Изменилась ли со временем методика археологических раскопок?

- Да. И существенно…В последние несколько лет мы проводили комплексные исследования археологических памятников. Вещи и драгоценности сегодня не самоцель проводимых в области раскопок, поэтому в составе экспедиций, кроме археологов, работают почвоведы, палеоботаники, антропологи и др.специалисты. Их исследования помогают получить сведения о климате, растениях, животном мире древности и воссоздать образ жизни людей той эпохи. Изменились и приемы реставрации данных предметов.

5)Какие самые знаменательные находки эпохи?

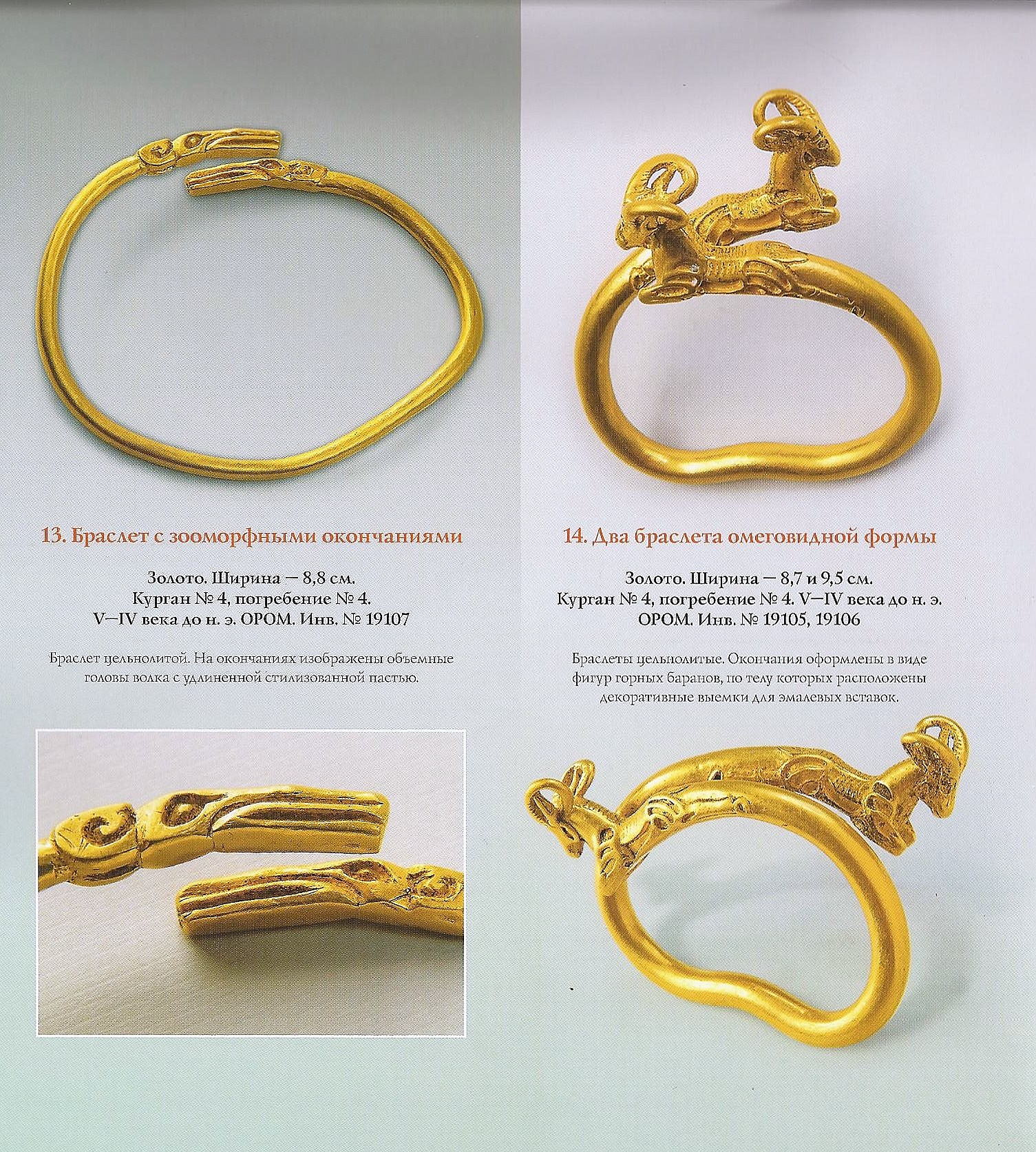

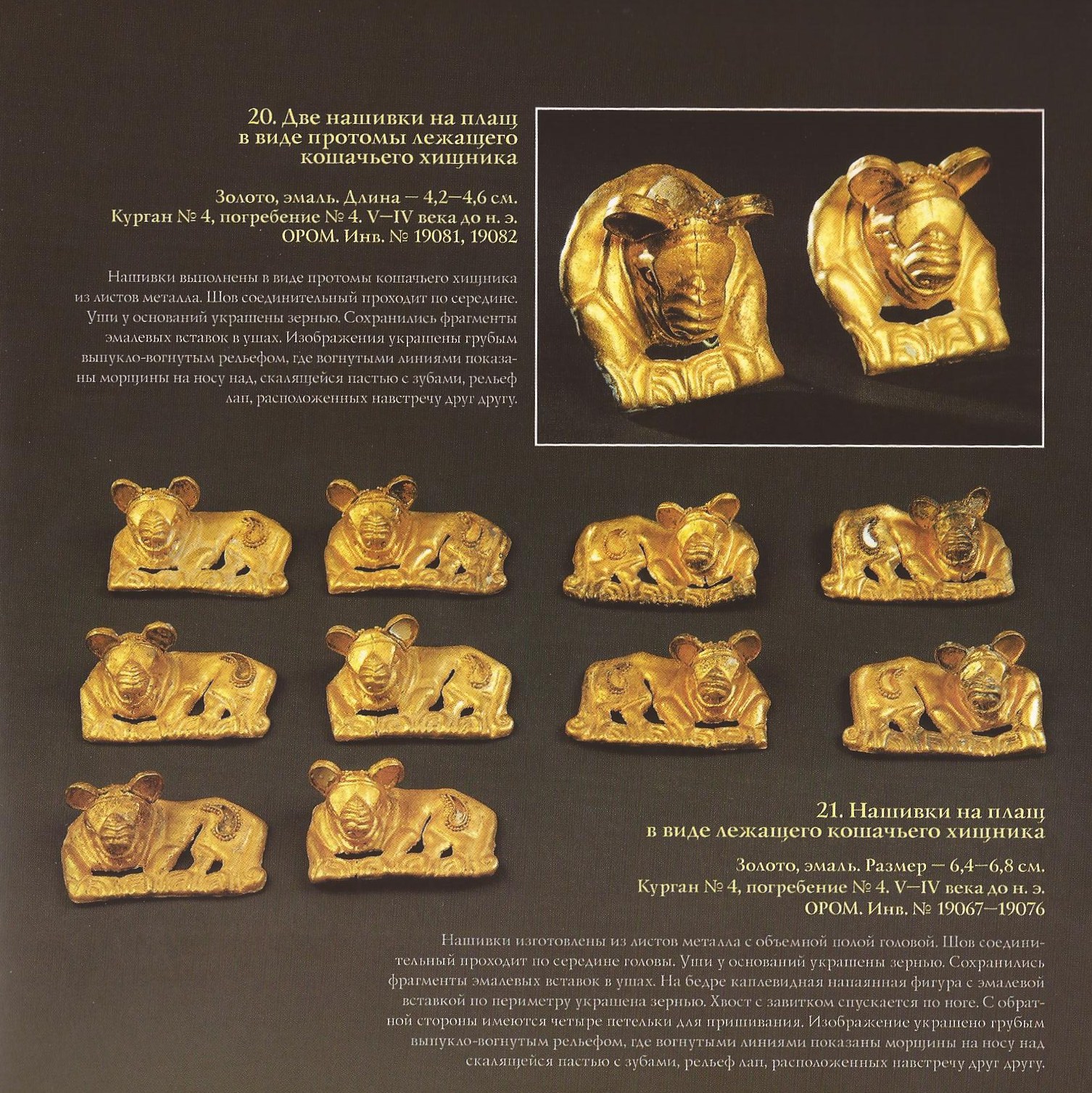

- Жертвенники. Многие учены спорят об их использовании. Считается, что они были многофункциональны. Использовались для алтарей, подставок, а также для растирания красок при татуировании, т.к находились в женских погребениях. Меч-акинак, бронзовая амфора, бронзовые наконечники стрел, темлячная подвеска из горного хрусталя, оселки, наконечник копья, умбон горита, гривна с изображением объемных фигурок кошачьих хищников, пряжка портупейная в виде лежачего тигра из золота; рукоять литая в виде летящего оленя, оковка венчика деревянной чаши, обитой золотом,2 браслета омеговидной формы в виде фигурок горных баранов, гривна шейная цельнолитая с заходящими концами в виде фигурок горных баранов, нашивки на плащ в виде кошачьего хищника, нашивки на плащ в виде лежащего хищника, нашивки прямоугольные, пластинчатые, штампованные из листового золота.

(см.Прил.С)

6)Чем, по вашему мнению сарматская культура отличается от культур других народов?

- Сарматы – уникальный, своеобразный кочевой народ, который хоть и имел общие черты в культуре и традициях с другими кочевыми народами, но и обладал специфическими особенностями:

1.Могильники для вождей начинали возводить еще при их жизни, т.е.уделяли погребальному обряду и загробной жизни особое значение

2.Ориентировка погребений всегда строго на юг.

3.Женщины захоронены с оружием, а это означает, что они принимали участие в военных действиях и были наравне с мужчинами.Т.е.особенностью их общественного строя является так называемая гинекократия.

4.Звериный стиль отличается стилистическими особенностями, солярными знаками, как, например, всем известные фигурки оленей и распространенные также у др.кочевых народов, отличаются у сарматов солярными символами.

7)А планируются ли новые археологические экспедиции на Филипповские курганы?

- Летом 2013 г.состоится новая экспедиция на Филипповские курганы.

Также были рассмотрены экспонаты, находящиеся в археологической лаборотории.

Создание буклета о сарматской культуре и проведение внеклассных мероприятий для среднего школьного возраста

Исследуя данную тему, я решила провести комплекс внеклассных мероприятий для учеников среднего школьного возраста, посвященный культурному наследию сарматов и создать буклеты. (см.Прил.D)

Выводы

1.Изучив литературные источники, мы узнали, что сарматы вели кочевой образ жизни, а их женщины занимали лидирующее место среди мужчин, участвовали в военных действиях.

2.Составив описательную характеристику экспонатов Оренбургского краеведческого музея, мы пришли к выводу о том, что звериный стиль сарматов в орнаментах и изображениях отличался стилистическим разнообразием и солярными символами от других кочевых народов.

3.Побеседовав с заведующей археологического музея ОГПУ мы выяснили, что

• на культуру сарматов большое влияние оказали Иран и Ср.Азия;

• могильники для вождей начинали возводить еще при их жизни;

• ориентировка погребений строго на юг;

• курганы отличаются большой глубиной и масштабностью, так как там захоронены вожди целых племенных союзов;

4.Исследуя данную тему, я решила провести цикл внеклассных мероприятий с учениками среднего школьного возраста, посвященный культурному наследию сарматов и создать буклеты.

5.Полностью проведя свое исследование, мы выяснили, что сарматская культура является феноменом культуры кочевых народов Южного Приуралья!

Заключение

Оренбургская земля 2500 лет назад стала местом кочевания сарматов и до сих пор таит в себе исторические загадки, которые ждут от нашего поколения ответного слова.

Литература

1.Археологические памятники Оренбуржья. Выпуск 4 – Оренбург:ООО «Оренбургская губерния»/Л.А.Краева, Н.Л.Моргунова, Ю.С.Зубов, 2000г. [стр.16, стр.18 ]

2.Вооружения сарматов: региональная типология и хронология: доклады к VI международной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории»-изд-во ЮУрГУ/Л.Т.Яблонский, А.Д.Таиров, 2007-2010гг. [стр.17]

3. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья

и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII–IV вв. до н. э.)/Королькова Е.Ф. СПб., 2006.

4.Ранние кочевники Волго-Уральского региона/Л.Т.Яблонский, 2007г. [стр.15]

5. Раскопки «царского» кургана на Южном Урале - Препринт. БНЦ УрО АН СССР. Уфа / Пшеничнюк А.Х. , 1989.

6.Сокровища сарматских вождей (Материалы раскопок Филипповских курганов)-из-во Печатный дом «Димур»/Л.Т.Яблонский, 2008г. [стр.8-12]

Список литературных источников.

1)Абрамова М.П./ Некоторые особенности материальной культуры сарматов Центрального Предкавказья// Проблемы истории и культуры сарматов. - Волгоград, 1994. - С. 8.

2)Агульников С.М., Бубулич В.Г./ Сарматский курган I в. н.э. у с. Казаклия// Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. - Запорожье, 1999. - С. 15.

3)Безуглов С.И., Захаров А.В./ МогильникЖуравка и финал позднесарматской эпохи в правобережном Подонье// Известия Ростовского областного музея краеведения. - 1988. - №5. - С. 28.

4)Буюклиев Хр./ К вопросу о фракийско-сарматских отношениях в I - начале II вв. н.э.//РА. - 1995. - №1. - С. 37.

5)Виноградов Ю.Г./ Разгром сарматами Великой Скифии: следы орды ведут в Тавриду// Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. -Запорожье, 1999. - С.59.

6)Граков Б.Н./ Скифские погребения на Никопольском курганном поле// МИА. - 1962. - №115. - С. 19.

7)Гросу В.И./ Сарматский курган у с. Корпач// СА. – 1979 - С. 250.

8)В.М. Клепиков./ Раннесарматская и среднесарматская культуры: проблемы соотношения: Материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов. Вып. I // Отв. ред. В.М. Клепиков. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2006. – С. 140

9)Сулимирский Т./ Сарматы Древний народ юга России Серия: Загадки древних цивилизаций//Издательство: Центрполиграф. Год издания: 2007 - C. 35

10)Яблонский Л.Т./ Золото сарматских вождей.// Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004-2009 гг.) Каталог коллекции. Книга I - С. 24

Приложение А

(культурное наследие сарматов)

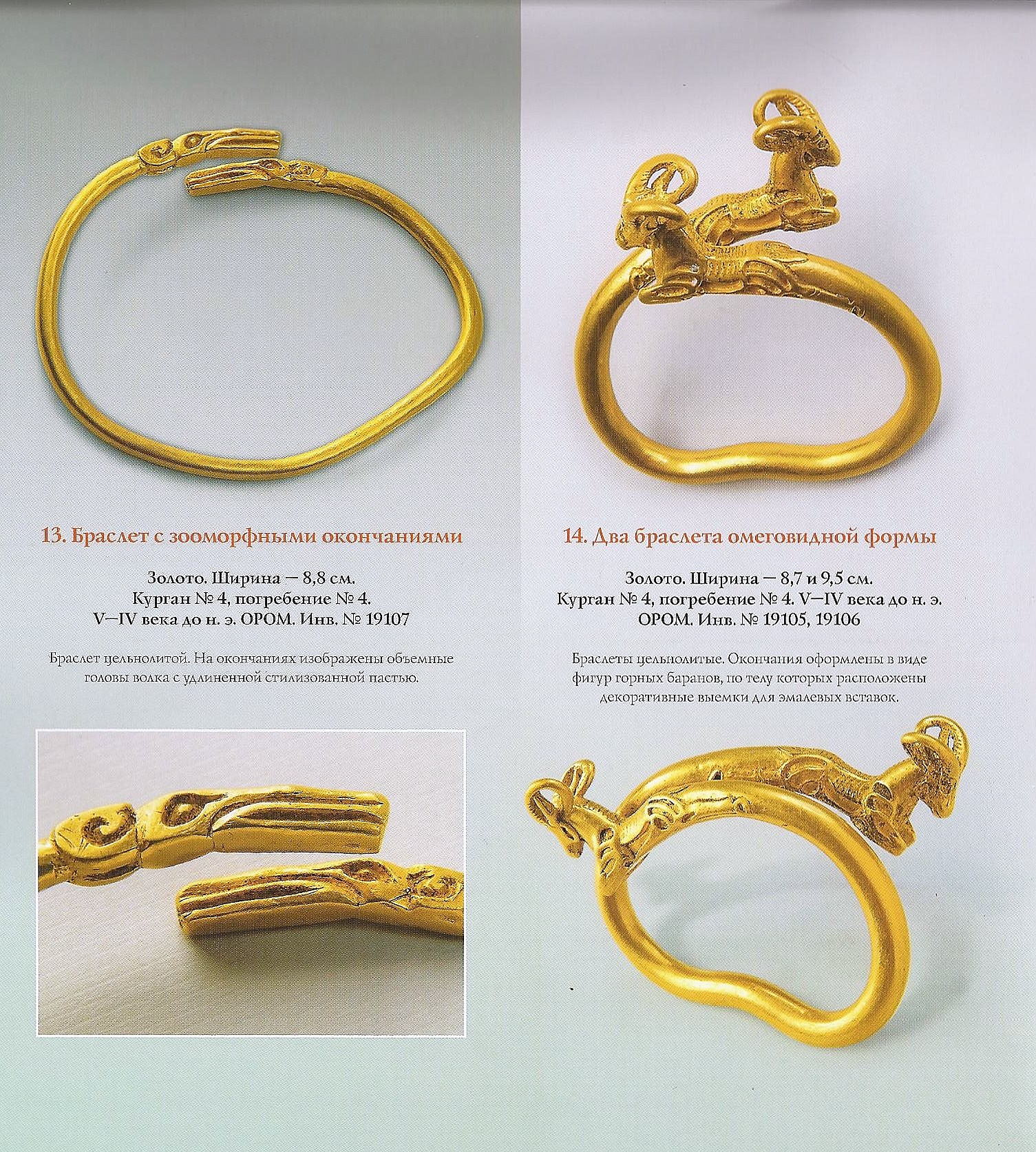

Рис.№13

Рис.№13

Рис.№14

Рис.№14 Рис.№15

Рис.№15 Рис.№16

Рис.№16

Приложение В

Рис.№1

(бронзовое навершие с изображением верблюда)

Рис.№2

(амфора)

Рис.№3

Рис.№3

(меч-акинак)

Рис.№4

(сардеровые бусины)

Приложение С

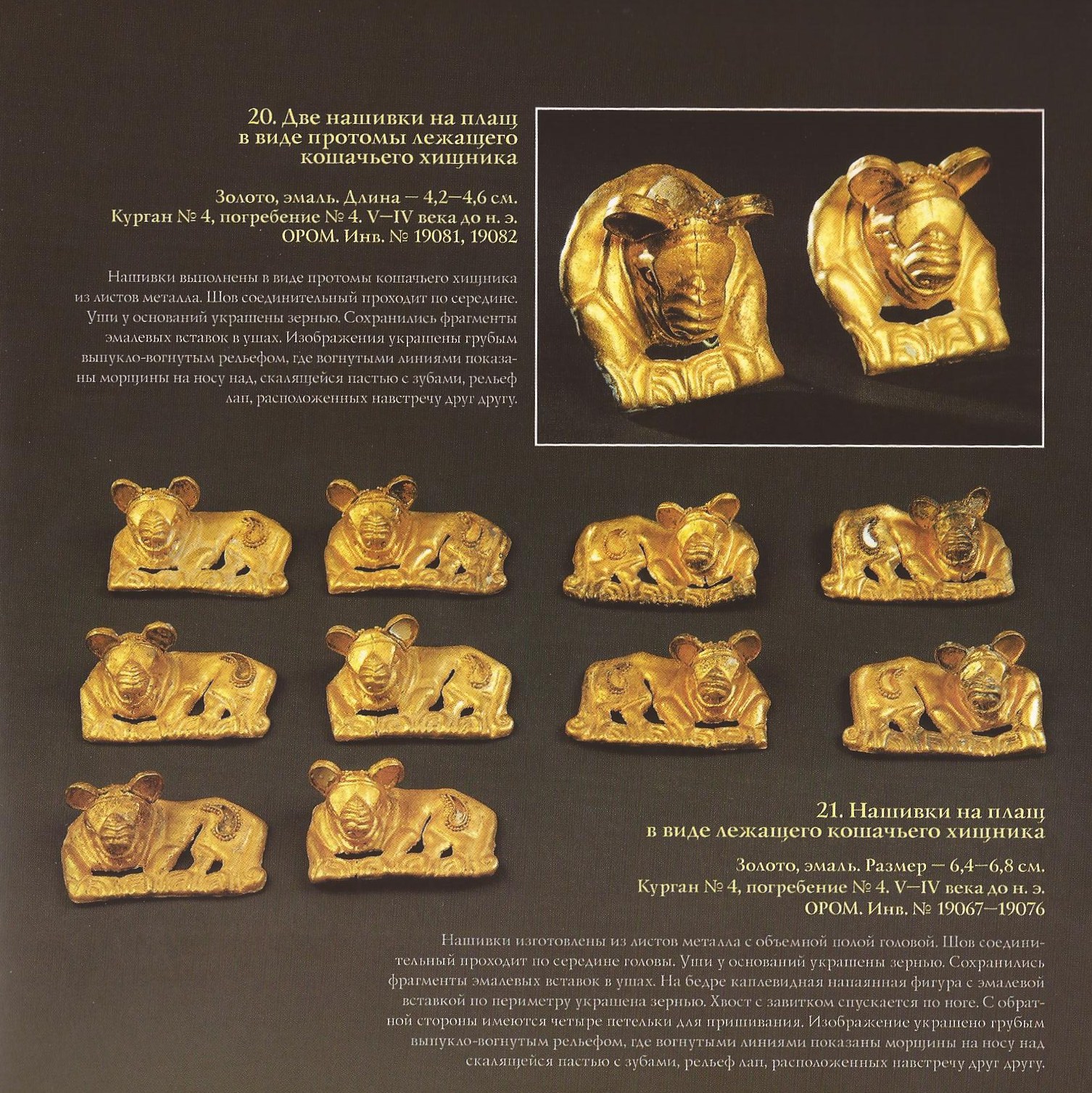

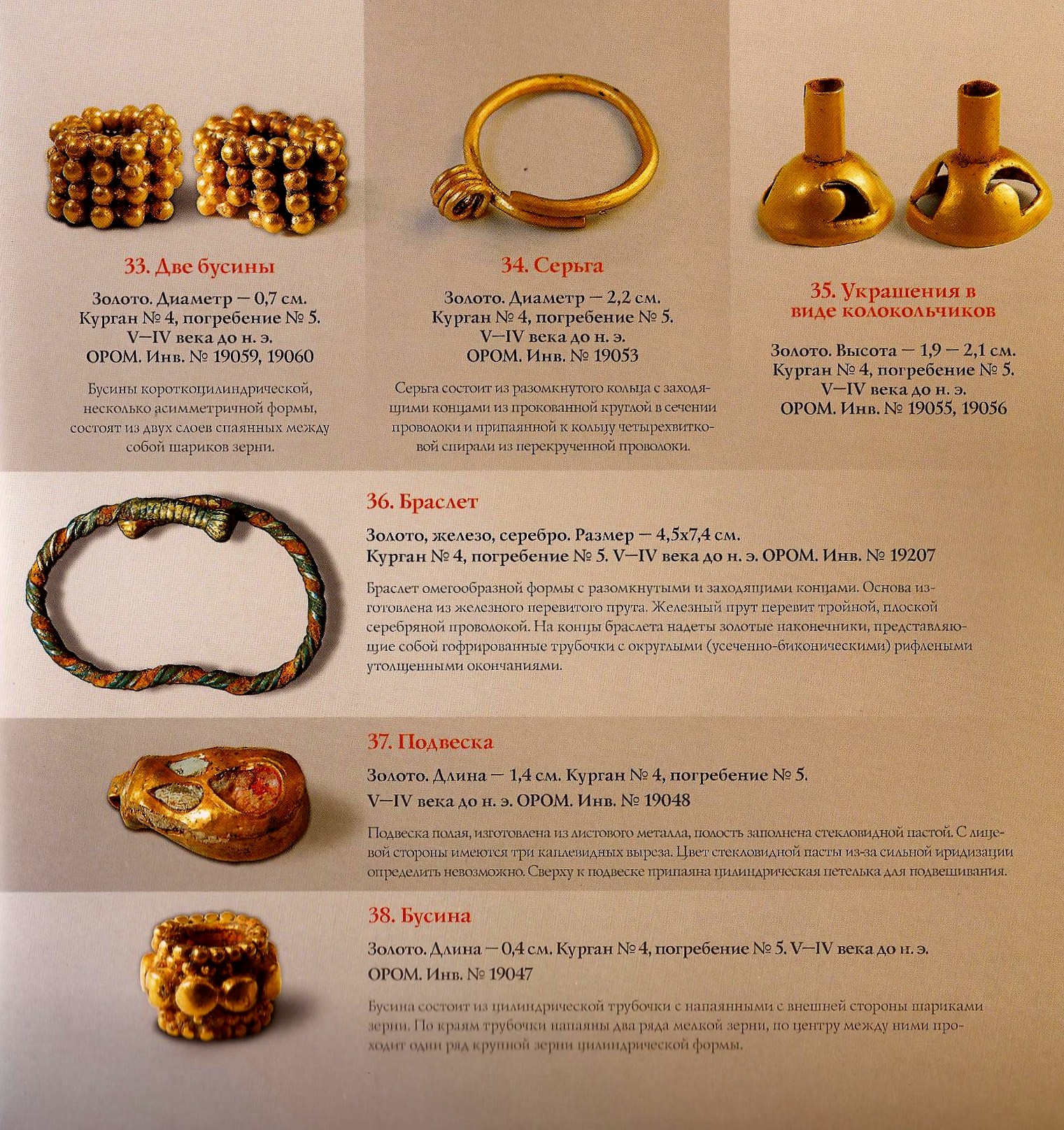

(Бронзовые наконечники стрел, темлячная подвеска из горного хрусталя, оселки, наконечник копья, умбон горита, гривна с изображением объемных фигурок кошачьих хищников, пряжка портупейная в виде лежачего тигра из золота

(Бронзовые наконечники стрел, темлячная подвеска из горного хрусталя, оселки, наконечник копья, умбон горита, гривна с изображением объемных фигурок кошачьих хищников, пряжка портупейная в виде лежачего тигра из золота

оковка венчика деревянной чаши, облитой гривна шейная цельнолитая с

оковка венчика деревянной чаши, облитой гривна шейная цельнолитая с

золотом заходящими концами в виде

фигурок горных баранов

2 браслета омеговидной формы в виде фигурок горных баранов

Нашивки на плащ в виде лежащего хищника нашивки на плащ в виде кошачьего хищника

Нашивки на плащ в виде лежащего хищника нашивки на плащ в виде кошачьего хищника

Приложение D

урганы сарматской знати по богатству и роскоши не уступают скифским царским погребениям. Среди находок - привозная стеклянная и краснолаковая посуда, сосуды из золота и серебра, дорогое оружие, украшения и принадлежности конской сбруи - фалары, украшенные драгоценными камнями, и множество других вещей. В то же время рядовые кочевники пользовались обыкновенной лепной посудой, сделанной без гончарного круга, дешёвыми украшениями и обычным оружием.

урганы сарматской знати по богатству и роскоши не уступают скифским царским погребениям. Среди находок - привозная стеклянная и краснолаковая посуда, сосуды из золота и серебра, дорогое оружие, украшения и принадлежности конской сбруи - фалары, украшенные драгоценными камнями, и множество других вещей. В то же время рядовые кочевники пользовались обыкновенной лепной посудой, сделанной без гончарного круга, дешёвыми украшениями и обычным оружием.

4.4.Культурное наследие сарматов

4.4.Культурное наследие сарматов

Рис.№13

Рис.№13 Рис.№14

Рис.№14 Рис.№15

Рис.№15 Рис.№16

Рис.№16

Рис.№3

Рис.№3

(Бронзовые наконечники стрел, темлячная подвеска из горного хрусталя, оселки, наконечник копья, умбон горита, гривна с изображением объемных фигурок кошачьих хищников, пряжка портупейная в виде лежачего тигра из золота

(Бронзовые наконечники стрел, темлячная подвеска из горного хрусталя, оселки, наконечник копья, умбон горита, гривна с изображением объемных фигурок кошачьих хищников, пряжка портупейная в виде лежачего тигра из золота

оковка венчика деревянной чаши, облитой гривна шейная цельнолитая с

оковка венчика деревянной чаши, облитой гривна шейная цельнолитая с

Нашивки на плащ в виде лежащего хищника нашивки на плащ в виде кошачьего хищника

Нашивки на плащ в виде лежащего хищника нашивки на плащ в виде кошачьего хищника