21 урок МХК 10 класс

театральное искусство и музыка средних веков

Почти целое тысячелетие охватывает собой история театра раннего средневековья. Его истоки уходят в темные века варварства, наступившего вслед за падением Рима, а последний этап совпадает с эпохой формирования западноевропейских национальных государств.

С V века в Западной Европе начинает складываться феодальная формация, достигшая полной зрелости к XV веку. В течение этого тысячелетия человечество заново создает свою историю: от примитивных отношений патриархального хозяйства оно приходит к сложной системе крепостной зависимости и товарных отношений; от местной ограниченности - к великим географическим открытиям; от дикости обрядовых игр - к высшим формам средневековых зрелищ. Фактически за это тысячелетие во всех областях хозяйственной, политической и культурной жизни все было создано заново.

Известно, что феодализм по сравнению с рабовладельческим обществом является формацией прогрессивной. Крепостной труд феодальных крестьян имел бесспорное преимущество перед античным рабством: он был более продуктивной системой ведения хозяйства и эксплуатации. Но эта историческая прогрессивность феодализма совмещалась с совершенной примитивностью средневековой техники и с самым низким уровнем культуры. Оставаясь более высоким этапом социальной истории, феодализм начал свое развитие с простейших форм общественной жизни.

История средневекового театра является историей медленного образования театрального искусства как такового. Первобытные обрядовые игры, примитивные представления гистрионов, наивные инсценировки церковной мессы - таковы первоначальные виды средневековых зрелищ, порождающих мистерию и фарс, наиболее ранние драматургические жанры в истории европейского театра. На фактах эволюции сценического искусства в средние века раскрывается самый процесс создания европейского театра, выясняется органическая связь. театральных представлений с народным творчеством и обосновываются законы действенной природы театра. В мистериях, моралитэ и фарсах происходит первоначальное формирование художественного образа, а в площадных спектаклях обособляется актерское искусство, созидается как особый вид творчества.

В течение тысячелетия театр очень медленно, но упорно, преодолевая массу внешних и внутренних препятствий, шел от примитивных языческих и христианских зрелищ к более совершенному изображению жизни. Религиозные каноны христианских драм рушились под напором живого содержания, и в средневековых жанрах создавались зачатки будущего национального театра Возрождения.

Но, выясняя на истории театра раннего средневековья пути образования сценического искусства, мы не можем проследить этот процесс по отношению к каждому национальному театру в отдельности.

Театр раннего средневековья, несмотря на свою тесную связь с народным бытом, не создал искусства, выражающего национальное своеобразие народа. Национальная неопределенность европейского театра этого периода имеет свою историческую закономерность.

Эпоха феодализма до XV века не знает еще твердо определившихся национальных разграничений. Обособленная система натурального хозяйства, а также случайность и кратковременность политических союзов между феодалами не давали возможности централизовать власть и создать в стране единую систему экономических отношений. Нации как таковой еще не существовало, не существовало и национального государства. Невозможно поэтому было и национальное искусство.

Театральные зрелища раннего средневековья, независимо от того, в какой европейской стране они происходили, обнаруживали сходные черты. Объяснялось это, во-первых, общностью крестьянских культовых обрядов, которые вырастали почти па единой производственной основе, а во-вторых, космополитизмом католической религии, постепенно подчинившей своему влиянию то все европейские страны. Представления гистрионов состояли из одних и тех же искусных приемов, а литургическая драма имела общие для всех католических стран евангельские сюжеты и единый латинский язык. Только в более позднее время (XIII век), с проникновением на сцену житейской тематики, однородные средневековые зрелища приобретают местную окраску. Но и в этой локализации театра все же не проявится национальное своеобразие народного искусства. В искусстве не будет широкого общенационального кругозора. Бытовые фарсовые сценки, передавая колорит городской и сельской жизни, останутся узко ограниченными местными интересами. В тех же когда искусство средних веков станет создавать типовые обобщения, оно будет витать в сфере пустых морализирующих абстракций. Гармония этих двух начал - социальной обобщенности и бытовой конкретности - осуществится только в реалистическом творчестве национальных гениев Ренессанса Но если средневековое театральное искусство не поддается строгой дифференциации в национальном аспекте, то оно подчиняется собственным принципам внутреннего разграничения, выражающим собою различие двух начал феодального мировоззрения-язычества и христианства. Языческое, плотское понимание мира, уходящее своими корнями в далекие века варварства, имело своей типовой формой культовый обряд. В дальнейшем это мироощущение определило общий тип деятельности гистрионов и проявлялось в жизнерадостных представлениях фарсовых актеров. Христианские же воззрения на мир были душою другого, резко противоположного гистрионам и фарсу театрального начала, зародившегося в католическом храме и создавшего сперва литургическую драму, а позже миракль и мистерию. Эти два направления средневекового театра - плотское, мирское и аскетическое, религиозное - все время находились в противоречии, но это не мешало им сосуществовать в одном и том же театральном представлении.

За этими двумя направлениями стояли два основных класса средневековья: дворянство, с примыкающим к нему духовенством, и крестьянство, из среды которого позднее выходила масса городской буржуазии. Общая тенденция средневекового театрального искусства от мистического к реалистическому, естественно, отражала собой последующее историческое преобладание буржуазии над дворянством, в результате чего происходило постепенное сближение искусства с действительностью.

Источник: Дживелегов А., Бояджиев Г. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года

Музыкальная культура западно-европейского средневековья развивалась приблизительно с IX в. до XIV в. на фоне напряженных исторических перемен.

Этот период характеризуется постепенным разложением феодального строя, крестовыми походами, соперничеством церкви с властью королей и феодалов, Столетней войной Англии и Франции, восстанием французских крестьян («Жакерия»), борьбой чешского народа против немецкого засилья, феодальной эксплуатации икатолической церкви (гуситское революционное движение).

Основа музыкального быта этого времени — искусство странствующих артистов, которые были универсальными мастерами: умели сочинять песни, веселые и поучительные сценки, владели цирковыми навыками, играли на всевозможных инструментах — на лютне, средневековой арфе, волынке, на смычковых (ре-бек, фидель) и ударных инструментах, на колесной лире и на маленьком переносном органе-портативе. Во Франции такого мастера называли жонглером и менестрелем, в странах немецкого языка — шпильманом, гауклером, в Испании — хогларом, в Сербии — играном, в Чехии — герецом, на Руси — скоморохом, на Украине — пыворизом и т. д.

Они были обязательными участниками всех крупных событий, будь то календарный праздник, свадьба, торжественный въезд в город его покровителя-суверена, ярмарка, ликование по случаю военной победы, пиршество, коронация и т. д. В зависимости от обычаев и характера церемонии горожанам предлагались различные зрелища, сопровождавшиеся пением и игрой на инструментах: танец и пантомима, театрализованные истории и легенды, танцы на канате, акробатика, трюки с дрессированными животными. Но на первом месте здесь, безусловно, была музыка.

Среди документов той эпохи можно найти такой, например, свод правил и наставлений для менестреля: «Умей сочинять и рифмовать... бить в барабан... звучно играть на органистру-ме; сумей подбросить яблочки и поймать их на два ножа, умей играть на цитоле и на мандоле, прыгать сквозь четыре обруча. А еще умей играть на арфе и настраивать жигу, также умей с блеском владеть голосом; весело играй на псалтерионе». Но вскоре многие в среде жонглеров и шпильманов сосредоточили свои творческие усилия на какой-нибудь одной группе навыков. Так происходило разделение средневековых менестрелей на различные профессиональные «цехи».

С IX в. начинают записывать музыку специальными нотными знаками на пергаменте (см. Нотная запись). Большинство из ранних нотных записей — одноголосные церковные песнопения, исполнявшиеся хором в унисон или солистами. Это так называемый григорианский хорал (по имени папы римского Григория I, которому легенда приписывает утверждение этого певческого жанра). Вскоре появляются записи образцов светского музыкального искусства. Это песни трубадуров — талантливых провансальских поэтов XI— XIV вв. и их собратьев в северной Франции — труверов, в Германии — миннезингеров. Музыку к своим стихотворениям некоторые из них сочиняли сами, а многим помогали служившие им менестрели. Они воспевали прекрасную даму, рассказывали о словесных состязаниях рыцарей, желавших как можно изящнее воздать хвалу своей госпоже.

К IX—X вв. относятся и первые записи полифонических произведений. Прекрасные двухголосные пьесы — органумы с узорчатой парящей мелодией верхнего голоса создали мастера из южнофранцузского монастыря Сен-Марсьяль (конец XI— 1-я половина XII в.). Такое двухголосие было заимствовано у певцов-импровизаторов, умевших дополнить строгий напев собственными виртуозными импровизациями. Позднее выдвинулись парижские мастера из собора Нотр-Дам (XII—XIII вв.), а также авторы так называемой рукописи Монпелье — большого сборника трехголосных пьес — мотетов (XIII в.). Отныне мотет стал распространенным музыкальным жанром на протяжении нескольких столетий. Для того чтобы написать мотет, композитор брал известный напев (церковный или светский) и присочинял к нему по правилам того времени еще один, два или три голоса.

По сходному принципу сочинялась и музыка для церковного ритуала, например многоголосная месса. На этой полифонической основе и на песнях трубадуров и труверов складывалось и творчество композиторов последнего периода средневековья. Они оставили образцы полифонических песен различных жанров и форм: рондо, баллады, виреле, мадригалы. Этот период получил в истории название «Арс нова» («Новое искусство»), так как изысканная светская поэзия отныне положена на музыку нового склада, пронизанную особой живостью, богатством звуковых красок. В балладах, виреле и мадригалах голоса витиевато переплетаются, а ритмика становится все более изощренной, изобилующей неожиданностями и резкими контрастами.

Выдающимся мастером итальянского «Нового искусства» был Франческо Ландино (1325--1397) по прозвищу «Слепой Фран-ческо». Он ослеп в раннем детстве, что не помешало ему стать органистом-виртуозом, знаменитым своими импровизациями. Ландино создал множество лирических песен в характерных итальянских жанрах того времени: полифонические баллады и мадригалы. Слава его была легендарной, в 1364 г. он был торжественно увенчан лавровым венком.

Французское «Новое искусство» возглавил композитор и поэт Гильом де Машо (ок. 1300—1377), которого современники называли «земным богом гармонии», «изысканнейшим мэтром», «цветом всех мелодий». Де Машо — основоположник целой школы многоголосной песни, его искусство способствовало расцвету светской вокальной и инструментальной музыки во Франции. Баллада в его творчестве стала образцом утонченной лирики, такие произведения исполнялись чаще всего одним певцом с многоголосным инструментальным сопровождением, причем выбор инструментального состава по обычаю того времени предоставлялся самим исполнителям. Так, де Машо писал об одной из своих баллад: «Можно исполнить ее на органе, на волынке и всяких других инструментах, все подойдет ей.,.» Впоследствии один из средневековых музыкальных теоретиков писал: «Этот Гильом был выдающимся в науке музыки и множество лучшего в се искусстве сочинил». Творчество де Машо, Ландино и их современников открыло путь следующему этапу — музыке эпохи Возрождения.

В 476 г. пал великий Рим. Его многоколонные беломраморные храмы и театры лежали в развалинах. В огне погибли рукописи античных трагедий и комедий. Высокообразованные актеры остались без дела...

Сокровища античного театра не сразу открылись средневековым людям: настоящее театральное искусство было так прочно забыто, оставило о себе столь неясные представления, что трагедией, например, стали называть стихотворение с хорошим началом и плохим концом, а комедией — с грустным началом и с хорошим концом. В раннее средневековье люди полагали, что найденные ими древние пьесы исполнялись одним человеком.

Конечно, наследие античной культуры отчасти сохранялось. Но язык образованных людей — латинский — не был понятен завоевателям-варварам. На культуру Европы теперь все большее влияние оказывала христианская религия, постепенно овладевавшая чувствами и умами людей. Христианство возникло еще в Древнем Риме среди рабов и бедняков, создавших легенду о спасителе людей Иисусе Христе. Люди верили, что он еще раз вернется на землю и будет судить их «Страшным судом».

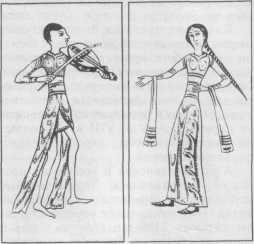

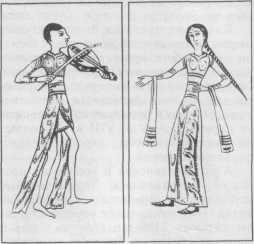

Флейтист и жонглер. С миниатюры XII в.

Музыкант играет на виоле. С латинского манускрипта начала XIV в.

Волынщик. С миниатюры.

Дуэт. С миниатюры XIV в.

А пока верующим следовало покоряться тем, у кого была земная власть... Жизнь средневекового человека была нелегкой. Войны, чума, холера, оспа, саранча, град, голод косили людей. «Это божье наказание за грехи»,— говорили служители церкви, призывая к покаянию, посту и молитве. Звонили колокола, шли бесконечные церковные службы. Все ждали «Страшного суда» и гибели мира, но время шло, а «Страшный суд» не наступал. Люди хотели радоваться и веселиться, сколько бы церковь ни запрещала «греховные, языческие» зрелища, которые отвлекали верующих от молитвы и подневольного труда.

Какие же зрелища были доступны людям в раннее средневековье? Театра как особого искусства драматического и музыкального представления и специального здания, предназначенного для зрелищ, больше не существовало. Однако в немногих сохранившихся цирках вплоть до VIII в. продолжали выступать мимы, акробаты, дрессировщики зверей.

А на деревенских и городских площадях устраивались торжественные устрашающие зрелища — публичные казни. Ими руководили короли, феодалы, церковь. Нередко вели на казнь и еретиков: босые, с бритыми головами, в дурацких колпаках с бубенчиками они несли перед собой горящие свечи. За ними медленно и торжественно выступали священнослужители в траурных одеждах. Мрачно звучало погребальное пение...

Одним из главных зрелищ средневековья было богослужение. На него собирались все обитатели поместья или города. На верующих, особенно бедняков, пришедших в храм из своих тесных и темных жилищ, неотразимо действовали и ослепительный свет паникадил, и яркие, расшитые жемчугом и шелком, золотыми и серебряными нитями одежды священнослужителей, их продуманные движения, красота обряда, мощное многоголосое звучание хора и органа.

Были и другие зрелища — веселые и подчас опасные. Простых людей развлекали подлинно народные артисты — жонглёры. Церковь их преследовала как наследников «языческих» мимов. Жонглерам не разрешалось объединяться в гильдии или цехи, как купцам, ремесленникам и художникам. У них не было никаких прав. Гонимые, отлучаемые от церкви, полуголодные и усталые, но всегда в ярких, веселящих глаз костюмах, бродили они, осторожно обходя монастыри, из деревни в деревню, из города в город. Многие бродячие артисты умели жонглировать ножами, кольцами и яблоками, петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Среди них были акробаты, дрессировщики диких зверей, люди, изображавшие повадки, крики и привычки животных. На радость зрителям жонглеры декламировали басни и маленькие веселые рассказы. Среди них были карлики, уродцы, великанши, необыкновенные силачи, рвавшие цепи, канатоходцы, бородатые женщины. Жонглеры водили с собой собак, обезьян в красных юбочках, сурков... Были среди них и кукольники с деревянными куклами, с веселым, неустрашимым Панчо — братом нашего Петрушки. Бесстрашные жонглеры в замках смеялись над горожанами, а в городах — над феодалами и всегда — над алчными и невежественными монахами.

В 813 г. церковный собор в Туре запретил церковнослужителям смотреть «бесстыдство позорных жонглеров и их непристойные игры». Однако без жонглеров мы не можем представить ни одного города и поместья средневековья. В большие праздники и на свадьбы их созывали в замок сеньора до нескольких сотен!

Некоторые жонглеры оставались постоянно служить в замках. Таких артистов стали называть менестрелями, т.е. служителями искусства. Они сочиняли и исполняли под музыку стихи и баллады, развлекая рыцарей и дам.

Под влиянием роскоши восточных правителей, с которой познакомились крестоносцы, все изысканнее становятся жилища и костюмы феодалов, богатых горожан, а зрелища, устраиваемые для них, приобретают особую пышность. Крупные феодалы завели в своих замках дворы наподобие королевских с особым порядком — церемониалом.

В рыцарях стали со временем ценить не только их происхождение, боевые заслуги, но и образованность, и придворную обходительность, и изысканную вежливость — «куртуазность». Эти добродетели, которыми обязан был обладать идеальный рыцарь, были на самом деле очень далеки от реальных качеств феодалов.

Придворное общество услаждалось теперь стихами поэтов. Во Франции такого поэта называли трубадуром или трувером, в Германии — миннезингером. Поэты славили любовь к Прекрасной даме — возвышенную и вечную. Своего расцвета поэзия трубадуров достигла в XI—XIII вв. Известны были даже женщины-поэты. Свои стихи и песни они посвящали Прекрасному рыцарю. Сами поэты, особенно знатные дворяне, редко исполняли свои стихи и песни: для этого приглашали жонглеров, которые все чаще выступали рядом с трубадурами. В королевских и рыцарских замках за небольшую плату жонглеры пели, плясали, играли шутливые сценки. Часто они разыгрывали и военные сцены, например о битве за Иерусалим. Во дворце герцога Бургундского эту битву представляли на огромных пиршественных столах!

Жонглеры присматривались к народным праздничным играм в деревнях и городах, вслушивались в речь крестьян и горожан, в их поговорки, прибаутки и шутки, многое перенимали для своих ярких, веселых, остроумных зрелищ.

Все чаще и трубадуры стали обращаться в своем творчестве к жизни простого народа. Появлялись короткие музыкальные пьески — дуэты о любви пастуха и пастушки под названием пасторёлл (пастораль). Они исполнялись в замках и под открытым небом в сопровождении виолы (средневекового музыкального инструмента наподобие виолончели) или скрипки.

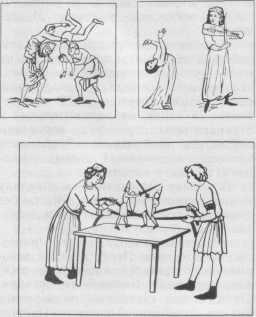

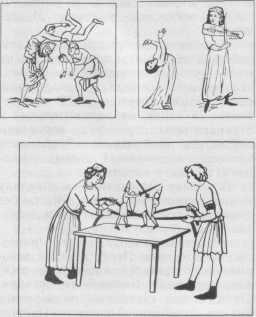

Средневековые артисты.

А на городских площадях раздавалось пение вагантов — странствующих студентов, недоучившихся школяров, веселых бродяг, извечных противников церкви и феодальных порядков. Собираясь компаниями, ваганты затевали игры и песни. Часто они расплачивались за хлеб и ночлег своими стихами.

Церковь не в силах была искоренить народные зрелища: представления жонглеров, пение вагантов, карнавалы, масленичные игры.

Чем больше запрещала церковь веселье и смех, тем больше народ шутил над церковными и религиозными запретами. Так, после поста, установленного для всех верующих, бывало, горожане представляли шуточные сражения ряженых: Пост в рясе монаха, протягивал тощую селедку, упитанный бюргер (Мясоед, Масленица) держал в руке жирный окорок. В потешных сценах побеждал, конечно, Масленица...

Церковники быстро поняли силу воздействия этих театральных зрелищ на массы и стали создавать свои представления — «действа», наполненные религиозным содержанием. В них наглядно, в лицах, на положительных и отрицательных примерах верующим внушалась необходимость соблюдать заповеди, подчиняться своему господину, церкви и королю.

В храмах разыгрывались поначалу немые (мимические) сцены. Жесты без слов были понятнее народу, чем латинский язык богослужений.

«Действа» становились все многолюднее и богаче. Перед глазами завороженных зрителей проходили, оживая, персонажи Священного писания. Одежды для «артистов» подбирались тут же, в церковной ризнице. Пришло время, и герои этих представлений заговорили на родном языке зрителей.

В таких представлениях, кроме священнослужителей, обычно исполнявших роли бога, богородицы, ангелов, апостолов, участвовали и горожане: они играли отрицательных персонажей — сатану, чертей, царя Ирода, Иуду-предателя и др.

Самодеятельные актеры не понимали, что жест, действие, пауза могут заменить слово. Действуя, они в то же время объясняли каждое свое действие, например: «Вот я положил нож...» Проговаривали артисты свои роли громко, нараспев, с «подвыванием», как священники во время церковной службы. Для изображения разных мест действия — неба, ада, Палестины, Египта, церквей, дворцов — строились в один ряд «домики» разных видов, и исполнители перемещались из одного в другой, по ходу «сценария» объясняя, где они находятся и куда отправляются. Все это зритель воспринимал в полном восторге.

Такие представления требовали большого «сценического» пространства. Их пришлось вынести за пределы церковного здания, на рыночную площадь. Тогда средневековый театр и стал поистине массовым! Весь город сбегался смотреть представления. Приезжали жители и соседних деревень, и дальних городов. Правители городов, стремясь показать друг перед другом свое богатство и могущество, не жалели средств, устраивая пышное представление, которое длилось зачастую по нескольку дней.

Все могли смотреть представления, каждый мог стать и актером-любителем. Конечно, умения не было, культуры не было, мало кто знал грамоту, но было желание играть, и рождались народные таланты.

Церковь по-прежнему заказывала угодные ей пьесы и руководила постановкой «спектаклей», повествующих о жизни Христа и чудесах, совершенных им и «святыми». Но в эти торжественные представления с обязательными поучениями стали проникать комические трюки. Например, на сцене в «аду» прыгали, кривлялись черти, а дева Мария, пустив в ход кулаки, так обращалась к дьяволу, силой отнимая у него договор грешника, продавшего свою душу: «Вот я намну тебе бока!»

С развитием средневековых городов и торговли во второй период средних веков театр постепенно выходит из-под власти церкви, становясь «светским», мирским (священники и монахи назывались духовными лицами, а люди, живущие «в миру» (дворяне, крестьяне, торговцы),— мирскими). Для светского театра заказывали иные пьесы, авантюрные (приключенческие). В них действовали все те же святые, грешники и черти, но черти уже напоминали ловких и сметливых торговцев, хитрых дельцов, изображаемых актерами-горожанами с явной симпатией.

Самой главной формой средневекового театра еще долго оставались мистерии — огромные пьесы, игравшиеся от 2 до 25 дней подряд. Случалось, в них было занято более 500 человек. Сохранив сюжеты священного писания, мистерия перешла на жизненное, бытовое их истолкование, в ней уже были штрихи будущей светской драмы. Для создания мистерий требовался особый автор — драматург, а для ее постановки— режиссёр. Мистерия была величественным представлением, не ограниченным временем и пространством. В мистериях показывали создание Земли, звезд, Луны, воды, всего живого, изгнание из рая Адама и Евы и т. д. Но в этих пьесах было много житейских подробностей.

Театр мистерий возник в Италии, в Риме. С 1264 г. их ставили в цирке Колизее. Сто лет спустя мистерии ставятся в Англии и Франции.

Постановка мистерий требовала огромных затрат, их брали на себя обычно городские цехи и гильдии. Надо было набрать, обучить, одеть в дорогие сценические костюмы десятки и сотни исполнителей, выделить вознаграждение самым талантливым, но неимущим актерам, создать бутафорию — целый мир вещей на сцене, заменяющий реальный, построить сцену и возвышающиеся над ней ложи, где обычно размещались «рай» с небожителями, «ад» с чертями, музыканты, знатные господа и именитые горожане; выбрать режиссера — распорядителя, способного подготовить неумелых исполнителей, объявить о днях представлений через глашатаев — герольдов.

Задолго до представления глашатаи на перекрестках выкликали объявления о предстоящем представлении. А за несколько дней до спектакля по улицам города проходило театрализованное шествие в костюмах, везли на телегах и колесницах части декораций, «ад», «рай»... Такой показ часто повторяли и перед самим спектаклем: исполнители проходили по городу, прежде чем занять места на площадке. Она была размером 50—100 м, на ней размещались «домики» разнообразной, архитектуры, обозначавшие места событий, разные города, как и в церковных действах. Представления обычно начинались в 7—9 ч утра. В 11 —12 ч делали перерыв на обед и потом играли до 6 ч вечера. Все население города сходилось на площадь. Некоторые спектакли запрещалось смотреть детям до 12 лет и больным старцам. Но ведь спектакль шел на площади, окруженной домами, церквами, балконами, и кто углядит за ребятишками...

В дни спектакля прекращалась всякая работа. Торговали только съестными припасами. Дворы домов, а в некоторых местах и городские ворота запирали, выставляли дополнительные караулы во избежание грабежей и пожаров. Даже часы церковных служб изменяли, чтобы церковь и театр не мешали друг другу. Представления отвлекали население от обычных занятий, поэтому их ставили раз в год на большие христианские праздники — рождество или пасху. В маленьких городах мистерии игрались раз в несколько лет.

За посещение спектакля на площади взималась небольшая плата. «Сидячие» места стоили дорого и доставались богачам.

Площадка для игры воздвигалась на корзинах с землей или на бочках. Она была круглой, как цирковая арена, и зрители могли сидеть вокруг. Но обычно за спиной артистов помещались ложи, а простая публика стояла полукругом. Средневековый зритель не роптал: он не привык к удобствам, было бы только увлекательное зрелище...

Артисты играли «исторические» пьесы не в исторических костюмах, а в тех, которые носили в их время и в их стране. Чтобы героев пьес легче было узнавать по одежде, для постоянно действующих персонажей установили раз и навсегда определенный цвет костюмов. Так, Иуда, предавший, согласно легенде, своего учителя Христа, должен был носить желтый плащ — цвета измены. Исполнителей различали и по вручаемому им предмету — символу занятий: короля — по скипетру, пастуха — по посоху (палке). Жесты актеров, их мимику зрители видели плохо, а слова едва слышали на далеком расстоянии. Поэтому актерам приходилось громко кричать и говорить нараспев. Они преклоняли колени, воздевали кверху и заламывали руки, падали на землю и катались по ней, сотрясались от рыданий, утирали слезы, роняли «от страха» наземь чашу или скипетр. Немудрено, что от актеров требовались прежде всего сильный голос и выносливость: порой приходилось играть одну пьесу подряд 20 дней.

Тем не менее исполнители мистерии увлеченно играли, особенно не усложняя характеры своих героев. Так, злодей всегда был только злодеем, он рычал, скалил зубы, убивал — злодействовал и не изменялся на протяжении всего спектакля.

С появлением мистерии изменилось положение актеров. Конечно, их ремесло по-прежнему не считалось почетным, но мистерию ценили несравненно выше представлений жонглеров или актеров-кукольников.

Заглянем теперь на рыночную площадь средневекового города, окруженную островерхими узкими зданиями. Подмостки сцены полны неуклюже двигающихся людей. Они одеты в яркие костюмы из парчи, бархата, атласа (в богатых городах даже сценических нищих одевали в атласные лохмотья). Блещет золото корон, скипетров, посуды, поражают фантастические костюмы чертей, адская пасть огромного чудовища. Палач в красном колпаке, ангелы и святые в белоснежных одеяниях окружены картонными облаками.

Собравшаяся толпа людей всех званий и сословий в праздничных пестрых одеждах, волнуясь, ждет начала спектакля как праздника...

А теперь представим себе вместо сцены под открытым небом более скромное сооружение типа крытой двухэтажной телеги — английского фургона. Внизу артисты переодеваются для представления, а на верхней площадке они разыгрывают отдельные сцены, потом, медленно передвигаясь по городу, повторяют их.

В XIII в., когда на площадях европейских городов самодеятельные актеры продолжали еще ставить громоздкие мистерии из «священной истории», уже родились светские, настоящие профессиональные пьесы. Во время представления мистерий в перерывах между действиями разыгрывали веселые короткие сценки, вовсе не связанные с содержанием мистерий. Их называли фарсами (от нем. «фарш» — начинка). Постепенно короткие вставные номера объединялись вместе и получались связные веселые пьесы. За ними так и сохранилось название «фарс». Нередко горожанин — автор фарса высмеивал жадное духовенство, «невежественных дураков», крестьян, мешавших успешной торговле, тщеславных рыцарей, изображая их разбойниками с большой дороги. А подчас темой фарса была жизнь собственного города, его персонажами — соседи и семья автора.

Для народа, который всегда боролся за свои права, шутить означало обличать, говорить правду, протестовать. Этим объясняется расцвет с XIII в. искусства фарса—доступного, активно вмешивающегося в жизнь и вместе с тем нравоучительного.

Лишь позднее, в конце средних веков театр стал профессиональным: над пьесами начали работать писатели, а ставить—профессиональные актеры и режиссеры, которые получали за свой труд плату, которой уже было достаточно, чтобы прокормить их семьи.

Театр, о котором мы вам рассказали, вырос из народных зрелищ. Он был массовый, доступный, увлекательный и заставлял зрителей думать о главных вопросах своего времени.

Д.задание параграф 17, стр.169-179, ответить на вопросы