СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Вопрос 5. Общая характеристика литературы первой половины XIX в. Романтизм в русской литературе, его национальное своеобразие (В. А. Жуковский).

Рассматриваются вопросы: 1. Общественная и политическая обстановка в России первой половины XIX в. 2. Первые тайные общества. 3. Литературные общества, кружки и салоны начала XIX века. 4. Романтизм (возникновение романтизма в Европе, романтизм прогрессивный и консервативный, основные чертыевропейского романтизма, особенности русского романтизма). 5. Творчество В. А. Жуковского.

Просмотр содержимого документа

«Вопрос 5. Общая характеристика литературы первой половины XIX в. Романтизм в русской литературе, его национальное своеобразие (В. А. Жуковский).»

Вопрос № 5. Общая характеристика литературы первой половины XIX в. Романтизм в русской литературе, его национальное своеобразие (В. А. Жуковский).

Россия получила в наследие от XVIII века два пережитка феодальной эпохи: самодержавие и крепостное право. Борьба против этих «устоев» государственного строя и заполнила страницы русской истории более чем на столетие, определив программу деятельности целого ряда поколений передовых русских людей.

В. И. Ленин о трех этапах русского освободительного движения.

Первую половину 19 века В. И. Ленин назвал «дворянским периодом» в истории русского освободит. движения: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский, или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время.

Самыми выдающимися деятелями дворянского периода были декабристы и Герцен...»

Как следует понимать слово «дворянский»? В первой половине XIX в. сознательной силой, принимавшей участие в русском революционном движении, были главным образом дворяне. Это был тогда самый просвещенный класс, и он выдвигал из своей среды замечательных мыслителей, художников, мужественных борцов за свободу. Дворянами были люди, восставшие против правительства в 1825 г. Дворянами по происхождению были и большинство русских писателей первой половины XIX в. Это не мешало им быть народными: думать о народе, писать о нем, бороться за лучшее его будущее. В первой половине XIX в. лучшие представители, дворянского класса, в том числе и писатели, выражали не узко-классовые, а общенародные интересы.

Общественная и политическая обстановка в России первой половины XIX в.

Мрачное царствование Павла I (1796—1801), открывшее официальную страницу русской истории XIX века, не предвещало ничего доброго. Крепостное право продолжало оставаться одним из основных устоев русской государственной жизни. Характер правления самодержавного деспота был таков, что заставил русское общество замереть в тяжёлом страхе перед репрессиями. Период царствования Павла — это несколько лет общественной летаргии. Павел I закончил, по выражению Карамзина, своё «вредное царствование способом вредным»: в 1801 г. он был убит заговорщиками в Михайловском дворце, в Петербурге. Траур по случаю смерти царя превратился в народный праздник.

Начало царствования Александра I ознаменовалось целым рядом реформ и новых мероприятий (закон о «вольных хлебопашцах», предоставлявший право помещикам отпускать крестьян на свободу целыми деревнями, запрещение продажи крестьян без земли, разрешение частных типографий, возвращение из ссылки 12 тысяч пострадавших при Екатерине II и Павле I, открытие университетов в Казани, Харькове и Петербурге, создание Царскосельского лицея, расширение сети гимназий и пр.). Одним из важных мероприятий Александра I было приближение к власти М. М. Сперанского, талантливого разночинца, назначенного на пост государственного секретаря и получившего предложение разработать общий проект реформ государственного управления — первый проект русской конституции. Возвышение Сперанского, твёрдо заявившего: «Нет в истории примера, чтобы народ просвещённый и коммерческий мог долго в рабстве оставаться», — чрезвычайно усиливало позицию либеральных и буржуазных кругов общества. Начало царствования Александра I, одним словом, могло показаться радостным утром для страны после мёртвой полосы царствования Павла I. Но говоря даже о первой половине царствования Александра I, нельзя забывать о внутреннем брожении, существовавшем в стране и готовом вылиться в опасный для господствующего строя взрыв.

Уже самоубийство Радищева (1802) явилось зловещим диссонансом на фоне надежд в начале царствования Александра I. Старый борец за свободу народа быстро почувствовал фальшь в политике нового царя. Либерализм Александра I оказался непрочным. Война с Наполеоном временно приостановила внутреннюю преобразовательную работу в стране. Когда война кончилась, то оказалось, что Александр I, раскаявшийся в своём «прошедшем исступлении» и превратившийся теперь в мистика, круто повернул руль внешней и внутренней политики. Проекты об отмене крепостного права в России и введении конституции были забыты. Вместо Сперанского, отправленного в ссылку, опорой царя теперь оказались два министра — граф Аракчеев и князь Голицын, оба принадлежавшие к самому крайнему крылу реакционеров. Подлинным диктатором в стране стал Аракчеев. Реакция снова восторжествовала, и во всех областях общественной жизни страны наступил застой. Характеризуя такие колебания правительственной политики в России, В. И. Ленин писал, что в это время «монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых и «спускали» на верноподданных Аракчеевых».

В обстановке, сложившейся в стране во второй половине царствования Александра I, были, однако, обстоятельства, которые стихийно поддерживали общественное возбуждение. Особенно важную роль в данном отношении выполнила Отечественная война 1812 года. Грозные события её (вступление Наполеона в Россию, Бородинская битва, пожар Москвы, разгром французов, взятие русскими войсками Парижа и свержение Наполеона) вызвали чрезвычайный подъём народного патриотизма в России.

Война пробудила национальное самосознание русского народа. Крестьянин, который стал солдатом, освободил Россию и Европу. Он почувствовал свою силу и значимость и надеялся, что освободил и себя. Но после войны положение крестьян стало еще более тяжелым («аракчеевщина», военные поселения, государственный бюрократизм). Возмущенный народ бунтовал и восставал, восстания жестоко подавлялись самодержавием.

В стране обострилось чувство патриотизма. События и результаты Отечественной войны в то же время помогли народу глубже осознать своё положение. По возвращении из походов солдат встретили рабство и нищета. Декабрист А. А. Бестужев писал, что ратники, вернувшись из заграничных походов, говорили: «Мы проливали кровь, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа». Так росло классовое самосознание народа, видевшего, что он не освободился от внутренних поработителей. Тяжесть положения народа вызвала усиление крестьянских волнений. После войны произошли восстания на Дону, в Новороссийской губернии, на некоторых золотых приисках и в других местах. Росло недовольство и в армии (восстания в Семёновском и в Саратовском полках, а также в военных поселениях, организованных Аракчеевым).

Аракчеевский режим в стране особенно возмущал прогрессивные слои офицерства, вернувшегося из заграничных походов. Оно прекрасно видело отсталость государственного строя России, мешавшего хозяйственному развитию страны, где новые, буржуазные формы уже обозначились заметно. В 1816 г. в Петербурге возникает «Союз спасения», переименованный в 1818 г. в «Союз благоденствия», а после роспуска его в 1821 г. возникают «Северное» и «Южное» тайные общества. Так назревало движение декабристов, закончившееся восстанием 14 декабря 1825 г., вскоре после смерти Александра I. Восстание и было попыткой распутать тот сложный узел политических и социальных противоречий, какие создались в стране в первой четверти XIX века.

Война 1812 г., тяжелое положение народа, политика самодержавия, знакомство с передовой политической и философской мыслью Западной Европы — все это привело к появлению тайных обществ, ставивших своей целью свержение самодержавия. Будущие декабристы не считали народ активной политической силой и делали ставку на заговор. Для идеологии декабризма, отразившейся в произведениях поэтов-декабристов К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева, А. И. Одоевского, В. К. Кюхельбекера, характерны мысли о высоком гражданском назначении поэзии, мотивы тираноборчества, высокие нравственные идеалы, патриотизм.

Первые тайные общества декабристов возникли после 1815 г., после победы над Наполеоном:

«Союз спасения» был основан в 1816 г.;

«Союз благоденствия» — в 1818 г.

В 1821 —1822 гг. были созданы Южное и Северное общества.

Хотя декабристы действовали в отрыве от народа, они жили мыслью о судьбах народных, глубоко сочувствовали народу. Именно сочувствие народу, боль и радость за него повели их на борьбу с самодержавием. В этой борьбе они потерпели поражение, но их подвиг, порожденный любовью к народу, никогда не будет забыт.

С войной 1812 г. и зарождением русского освободительного движения прямо связана была и русская литература начала XIX в., русская литературная жизнь. Многие русские писатели и поэты были непосредственными участниками войны с Наполеоном: Денис Давыдов, В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов. И писатели — участники войны, и те, которые по тем или иным причинам не могли принять в ней участие, в своих произведениях воспевали воинский подвиг русского народа. И. А. Крылов это делал в своих баснях («Волк на псарне», «Обоз» и др.), В. А. Жуковский в своем стихотворении «Певец во стане русских воинов» и т. д.

Своеобразие русской литературы первой трети XIX в. определялось и тесной связью ее с декабристским движением. Многие писатели и поэты были членами тайных обществ: К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев, А. И. Одоевский и В. К. Кюхельбекер. Возможно, что членом тайного общества был и А. С. Грибоедов. Близким по своим взглядам к декабристам был Пушкин.

Идеи декабристов оказали сильнейшее влияние на развитие русской литературы, они нашли отражение в творчестве таких писателей, как А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов.

Литературные общества, кружки и салоны начала XIX века

Подъём общественно-политической мысли в первой четверти XIX века сопровождался общим оживлением литературной жизни страны. В России появляется ряд новых журналов: «Вестник Европы» Карамзина (с 1801 г.), «Северный вестник», «Журнал российской словесности», «Сын отечества», альманах «Полярная звезда» Рылеева. Наиболее отчётливое выражение идейная борьба нашла в литературных обществах двух первых десятилетий XIX века.

«Вольное общество любителей словесности, наук и художеств»

Радищевские традиции никогда не умирали в русской классической литературе. «Вольное общество» образовалось в 1801 г., т. е. за год до смерти Радищева. Основное внимание «Общество» уделяло вопросам социально-политическим, философским и историческим. На заседаниях горячо обсуждались труды членов самого «Общества» на социально-политические и философские темы. Много внимания «Общество» уделяло и российской словесности, причём на заседаниях читались произведения самих членов кружка: оды, лирические стихотворения, очерки и т. п. Самыми передовыми членами «Общества» были Попугаев и Борн, а самым популярным писателем — Пнин.

Деятельность «Общества» на первом этапе его существования была продолжением революционных традиций Радищева, пропагандой его передовых идей. Деятельность «Вольного общества» оставила, несомненно, благотворный след в настроениях передового русского общества начала XIX века, особенно в кругах начавшей формироваться демократической интеллигенции.

«Беседа любителей российского слова»

Реформа Карамзина, как мы знаем, сводилась в основном к сближению литературного языка с живой, разговорной речью дворянского общества. Однако эта позиция Карамзина встретила неожиданные и ожесточённые нападки со стороны отдельных кругов дворянского общества. Группе писателей-националистов показалось, что стремление Карамзина создать общепонятный для всех классов и сословий страны язык было выражением стремления к равенству в области социально-политической. Группу этих консерваторов-националистов возглавлял адмирал А. С. Шишков.

В 1803 г. Шишков выступил в печати с «Рассуждением о старом и новом слоге российского языка», в котором проводил мысль, что желание сблизить книжный язык с разговорным похоже на «желание тех новых мудрецов, которые помышляли все состояния людей сделать равными». Шишков доказывал, что языком русской литературы должен быть церковнославянский язык. Особенно опасную порчу литературного русского языка он видел в употреблении иностранных слов, проникших в литературную речь. Шишков предлагал заменить все иностранные слова русскими, например: вместо швейцар говорить вестник, вместо калоши — мокроступы, вместо биллиард — шарокат и т. п.

Торжественное открытие «Беседы» состоялось 11 марта 1811 г., прекратила своё существование в 1816 г Среди видных членов «Общества» были Г. Р. Державин, граф Хвостов, князь Шаховской, князь Ширинский-Шихматов и др. Нападки «Общества» были направлены главным образом против Карамзина. Но приблизительно с 1815 г. главной мишенью их становится В. А. Жуковский, в романтическом стиле которого «Беседа» усмотрела дальнейшее и опасное развитие системы Карамзина.

«Арзамас»

Душой общества был В. А. Жуковский. Все члены общества носили имена, взятые из баллад Жуковского: сам Жуковский носил имя Светланы, А. С. Пушкин — Сверчка, Батюшков — Ахилла, Вяземский — Асмодея, Блудов — Кассандры и т. п. На собраниях «Арзамаса» остроумно осмеивались напыщенно-важные и скучные заседания «Беседы». Заслуга «Арзамаса» заключалась в том, что, выступив против реакционного направления «Беседы», он защищал позиции просвещения и свободного развития литературы. Это была группа независимых, прогрессивно настроенных писателей, противников крепостнической реакции во всех её видах.

Романтизм

Романтизм — одно из самых ярких и значительных течений в искусстве. Он возник первоначально в Германии, чуть позднее — в Англии, затем широко распространился почти во всех европейских странах. Он оказал огромное воздействие на мировую культуру. Английский поэт Дж. Байрон, романист Вальтер Скотт, немецкие писатели Э. Т. А. Гофман и Г. Гейне, датский сказочник Г.-Х. Андерсен, американцы Э. По и Ф. Купер, польский поэт А. Мицкевич — все они романтики.

В XVIII веке романтическим именовалось все фантастическое, необычное, странное, встречающееся лишь в книгах, а не в действительности. На рубеже XVIII и XIX вв. «романтизмом» начинает именоваться новое литературное направление. Романтизм отражает мироощущение, сформировавшееся в революционную эпоху, начало которой положила Великая французская революция (1789).

Это было время гигантских общественных потрясений, буржуазных революций, национально-освободительных войн. И это было время великих ожиданий и разочарований, время решительных перемен в сознании людей. Великая французская революция не принесла людям ни свободы, ни справедливости, ни «царства разума». Старое было разрушено, а новым стало еще более прозаическое и бесцветное «царство денег». Вера в могущество человеческого разума, характерная для XVIII в. и нашедшая отражение в искусстве классицизма, была теперь подорвана. Человек чувствовал себя одиноким, неприкаянным. В этом чувстве неудовлетворённости и разочарования были заложены элементы самых противоречивых настроений. Одни общественные группы искали выход в будущем, в борьбе за передовые идеалы, другие уходили от борьбы в прошлое, видя в нём идеал утраченного счастья. Так создались на Западе и в России два общественных настроения, сформировавшиеся на одной почве — на почве неудовлетворённости действительностью. Выражением их и явилось новое направление в искусстве и литературе — романтизм с двумя его разновидностями: прогрессивным и консервативным романтизмом.

Романтизм прогрессивный (или активный) характеризовался сочувствием новым идеям и пламенной верой в светлое будущее, стремлением показать жизнь такой, какой она должна быть. Наиболее типичное выражение эта форма романтизма нашла на Западе в поэзии Байрона, а в России — в творчестве Рылеева, в ранних поэмах Пушкина и в поэзии Лермонтова.

Романтизм консервативный (или пассивный) характеризуется, наоборот, бегством от современности в прошлое, в мир старины и народных преданий, стремлением показать жизнь такой, какой она уже была. Типичным представителем этой разновидности романтизма в России был В. А. Жуковский.

В обоих случаях для романтизма характерен разрыв между идеалом и действительностью.

Романтизм — сложное литературное направление, имеющее ряд оттенков и разветвлений.

Основные черты романтизма:

антипросветительская направленность (Просвещение), проявившаяся еще в сентиментализме и предромантизме, а в романтизме достигшая своей наивысшей точки. Социально-идеологические предпосылки — разочарование в результатах Великой французской революции и плодах цивилизации вообще, протест против пошлости, обыденности и прозаичности буржуазной жизни. Реальность истории оказалась неподвластной «разуму», иррациональной, полной тайн и непредвиденностей, а современное мироустройство — враждебным природе человека и его личностной свободе.

двоемирие», то есть разделение мира на реальный и идеальный, которые противопоставляются друг другу. Духовное озарение, вдохновение, которые подвластны романтическому герою, есть не что иное, как проникновение в этот идеальный мир

общая пессимистическая направленность, чувство неудовлетворённости действительностью и поиски выхода из неё, окрашивающее произведения романтиков настроениями то разочарования и пессимизма, то протеста против существующей действительности;

а) крайняя неудовлетворенность действительностью, сомнение в том, что жизнь общества или даже отдельной личности может быть построена на началах добра, разума, справедливости. С другой

б) мечта о переустройстве мира, обновлении человека, стремление к возвышенному идеалу.

Противоречие между идеалом и действительностью – основной конфликт романтизма.

«местный колорит»: интерес ко всему необыкновенному, экзотическому, сильному, яркому, возвышенному, вытекавший из сознания грубости и серости окружающей действительности;

Противостоящая обществу личность чувствует духовную близость с природой, ее стихией. Именно поэтому у романтиков так часто возникают, в качестве места действия экзотические страны и их природа (Восток). Экзотическая дикая природа вполне соответствовала по духу стремящейся за рамки обыденности романтической личности. Романтики первыми обращают пристальное внимание на творческое наследие народа, на его национально-культурные и исторические особенности. Наглядно это было реализовано в развитии жанра исторического романа (В. Скотт, Ф. Купер, В. Гюго).

повышенный интерес к народному творчеству, разработка сюжетов фольклора;

провозглашение свободы творчества на основе лозунгов: «Правда поэта выше правды жизни!», «Для прекрасного нет правил» (отрицание всяких правил и законов творчества);

стремление к созданию новых литературных жанров, дающих возможность разработки необычной тематики и сюжетов (лиро-эпическая поэма, лирическая драма, баллада и т. п.); Развились жанры: фантастическая повесть, исторический роман, лиро-эпическая поэма, необычайного расцвета достигает лирика. Классические страны романтизма — Германия, Англия, Франция.

яркость и метафоричность языка, способствующая выражению сильных чувств и созданию красочных образов.

вера во всемогущество духа человека, в его способность к обновлению. Романтики открыли необычайную сложность, внутреннюю глубину человеческой индивидуальности. Человек для них — малая вселенная. В центре романт. произведения всегда стоит сильная, исключительная личность, противостоящая обществу, его законам и морально-нравственным нормам.

Главный враг романтиков — благоразумный и самодовольный обыватель, человек с мертвой душой, для которого смысл жизни — сытость, покой, нажива. Поэтому романтики видели свою главную цель в том, чтобы вырвать читателя из тесного житейского мирка и увлечь его как можно дальше от серой повседневности. Романтиками воспевалось и поэтизировалось все необычное. Особенно большой интерес проявляли они к фантастике и народным преданиям, дальним странам, минувшим историческим эпохам, жизни племен и народов, не тронутых европейской цивилизацией, миру природы.

Романтикам были интересны исключительные личности — титанические и могучие. Объект постоянного внимания и изображения романтиков — сложность и глубокая противоречивость внутреннего мира человека, его богатство и многообразие. Для их творчества характерно противопоставление героя и толпы. Романтический герой всегда в конфликте с обществом, он изгнанник, отщепенец, скиталец. Он нередко бунтует против несправедливых общественных порядков, устоявшихся форм жизни.

мучительное переживание разлада главного героя с действительностью;

отказ от обыденного;

выдвижение на первый план исключительного (в характерах и обстоятельствах).

Романтики считали, что только в искусстве могут полностью раскрыться творческие способности человека. В противоположность сторонникам классицизма, подчинявшим искусство строгим рациональным правилам, романтики были убеждены, что вдохновение и творчество не укладываются в какие бы то ни было рамки, что всякий настоящий художник создает произведение по собственным законам.

Романтизм в русской литературе

Русский романтизм возник и развивался во внутреннем взаимодействии с европейским романтизмом. Зарождение романтизма в России связано с общественно-идеологической атмосферой русской жизни — общенациональным подъемом после войны 1812 года. Все это обусловило не только становление, но и особый характер романтизма поэтов-декабристов (К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, А. И. Одоевский), чье творчество было одушевлено идеей гражданского служения, проникнуто пафосом вольнолюбия и борьбы.

Особенности русского романтизма:

1. Сохранение тесной связи с другими лит. направлениями своей эпохи (с классицизмом и сентиментализмом). Форсированность развития литературы в России в начале XIX века обусловило «набегание» и совмещение различных стадий, которые в других странах переживались поэтапно. В русском романтизме переплелись предромантические тенденции с тенденциями классицизма и Просвещения: сомнения во всесильной роли разума, культ чувствительности, природы, элегический меланхолизм сочетались с классицистической упорядоченностью стилей и жанров, умеренным дидактизмом (назидательностью) и борьбой с излишней метафоричностью ради «гармонической точности» (выражение Пушкина).

2. Отразились разочарование передовых людей в существующих самодержавно-крепостнических порядках и неясность путей исторического развития страны.

2. Отражение начавшегося пробуждения общенационального самосознания. Более ярко выраженная социальная направленность русского романтизма. Напр., поэзия декабристов, произведения Лермонтова.

3. Романтические идеи и настроения представлены в рус. лит. как бы в смягченном (по отношению к западноевропейскому) варианте. Не так остры и глобальны конфликты личности и толпы, например.

4. В отличие от западного романтизма, который с недоверием относился к разуму и противопоставлял ему непосредственное чувство и интуицию, русский романтизм никогда не терял веры в разум. Русские романтики в распространении науки и всякого разумного знания видели одно из важнейших средств обновления общества, устройства жизни на лучших началах.

5. Русские романтики очень ценили в лит. произведении ясность мысли и всему непостижимо таинственному (что так часто встречалось у западных романтиков) предпочитали жизненно понятное, поддающееся разумному объяснению.

6. В русском романтизме получают особенное развитие такие жанры, как элегия, идиллия. Очень важным для самоопределения русского романтизма было развитие баллады (напр. баллады Жуковского). Резче всего контуры русского романтизма определились с возникновением жанра лиро-эпической поэмы (южные поэмы Пушкина, произведения Рылеева, Лермонтова и др.). Развивается исторический роман как большая эпическая форма (М. Н. Загоскин, И. И. Лажечников). Особый путь создания большой эпической формы — циклизация, то есть объединение внешне самостоятельных (и частично печатавшихся отдельно) произведений («Двойник, или Мои вечера в Малороссии» А. Погорельского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя, «Русские ночи» В. Ф. Одоевского, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова).

Романтическое направление в рус. лит. (как, впрочем, и в западной) не было однородным. Отрицая жизнь в тех ее формах, в которых она реально существовала, одни романтики уходили в мир мечты, в мир своих чувств и переживаний. Так было, например, с Жуковским. Другие романтики, подобно Рылееву (их называют революционными), бросали в своих произведениях прямой вызов современному обществу, призывали бороться с ним, прославляли революционную борьбу и доблесть борцов, воспевали преданность отчизне, гражданственность.

Романтическое искусство всегда тяготело к изображению необычного, фантастического, небытового. Необыкновенны чаще всего были герои романтических произведений, необыкновенны были и обстоятельства, в которых они оказывались. Романтический герой — это мечтатель, погруженный в себя и в свои мысли. Таковы герои некоторых баллад Жуковского. Не менее часто это человек, противопоставленный окружающим обыкновенным людям, находящийся в конфликте с ними, представляющий собою яркую личность, сильный характер. Таковы герои романтических поэм Рылеева.

Всем романтическим поэтам и писателям свойственно также влечение к народному искусству, к народно-поэтическим формам. В своем творчестве романтики часто обращались к народным преданиям и легендам, они особенно любили те жанры, которые встречаются и в фольклоре: сказку, песню.

Романтики проявляли горячий интерес к прошлому, к истории. При этом часто, разрабатывая исторические сюжеты, они высказывали не столько мысли о прошлом, сколько о современности. Сами исторические герои нередко у романтиков (в думах Рылеева, например) преподавали читателю уроки жизни и уроки нравственности.

Романтизм зародился в России в самом начале XIX в., но окончательно он оформился в самостоятельный художественный метод только к 20-м гг. Трагические события 1825 г. (подавление восстания декабристов и наступившая после этого эпоха николаевского безвременья) определили особенности дальнейшего развития русского романтизма. Вершинные достижения романтизма 30-х гг. — произведения М. Ю. Лермонтова.

Романтизм недолго был господствующим настроением в русской литературе. Уже в 20-х годах он уступает место реализму — литературному направлению, ростки которого пробивались в русской литературе давно и которому суждено было стать её основным литературным направлением.

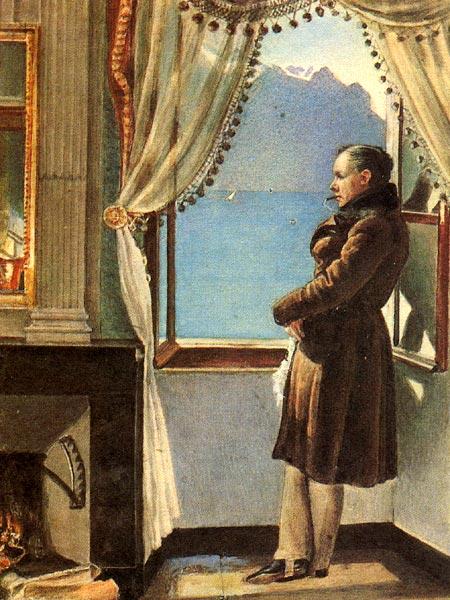

В. А. Жуковский (1783—1852)

Его стихов пленительная сладость

Пройдет веков завистливую даль,

И, внемля им, вздохнет о славе младость,

Утешится безмолвная печаль

И резвая задумается радость.

А. С. Пушкин

Василий Андреевич Жуковский считается родоначальником и одним из самых ярких представителей русского романтизма.

В своем творчестве поэт говорит о духовной близости и моральном равенстве всех людей перед лицом смерти и бытия природы. Он ставит превыше всего нравственные достоинства человека, доброту, мудрость.

По воспоминаниям современников, поведение самого Жуковского определяли чувство собственного достоинства, глубокая религиозность, доброта и самоотверженность.

В 1826 г. поэт был воспитателем буд. царя Александра II, сына императора Николая I. Жуковский стремился воспитать его в духе гуманности и уважения к законам. «Владычествуй не силой, а порядком... — наставлял поэт будущего царя. — Люби народ свой: без любви царя к народу нет любви народа к царю».

В. А. Жуковский не разделял взглядов декабристов, был убежденным монархистом. Но после подавления восстания добивался смягчения участи ссыльных мятежников, содействовал возвращению из ссылки Пушкина, вызволению из крепостного состояния Тараса Шевченко. Это вызывало раздражение императора и определило увольнение Жуковского в почетную отставку.

В начале своего творчества Жуковский находился под сильным влиянием сентиментализма (он считал своим учителем Н. М. Карамзина). В частности, это влияние заметно в элегии «Сельское кладбище», которая была напечатана в 1802 г. и сделала имя Жуковского известным. Элегия — в античной традиции — жалобная надгробная песнь. В XIX в. — поэтическая форма выражения грусти, скорби, душевной меланхолии. «Сельское кладбище» — вольный перевод стихотворения английского поэта Т. Грея. Однако эта элегия — глубоко оригинальное произведение.

Тема элегии «Сельское кладбище» — смысл жизни человека, его взаимоотношения с окружающим миром. Стихотворение проникнуто грустью о суетности скоротечной жизни. По существу, это поток мыслей и чувств лирического героя. Он убежден, что все люди по своей природе равны, что и простые селяне могли бы «быть в венце иль мыслями парить», но «их рок обременил убожества цепями». Своеобразие стихотворения в сосредоточенности на внутренних переживаниях личности, которые раскрываются в органически слитном описании природы и чувств.

В дальнейшем образ поэта-мечтателя, возвышенно мыслящего и чувствующего, страдающего от неразделенной любви, станет ведущим в лирике Жуковского. А элегия будет одной из основных форм его поэзии.

Жуковский видел назначение искусства в совершенствовании чувств людей, в формировании их моральных добродетелей. «Литература должна иметь влияние на душу всего народа», — утверждал он.

Во время наполеоновского нашествия поэт идет добровольцем в московское ополчение. Накануне Тарутинского сражения пишет сразу ставший знаменитым гимн «Певец во стане русских воинов». Это — хвала доблести и мужеству русского народа, поддержка его воинского духа, уверенность в победе, глубокая любовь к родной земле, выражение общенациональных чувств. Торжественность, свойственная классицизму и подчеркнутая употреблением славянизмов («рать», «грозы», «сонм»), имеет глубокую лирическую и романтическую окраску. Природа в стихотворении одушевлена и романтизирована. «Певец во стане русских воинов» переписывался от руки и распространялся по всей стране во многих тысячах экземпляров.

Отрывок из стихотворения «Певец во стане русских воинов», которое особенно часто цитировалось во время Великой Отечественной войны:

Отчизне кубок сей, друзья!

Страна, где мы впервые

Вкусили сладость бытия,

Поля, холмы родные,

Родного неба милый свет,

Знакомые потоки,

Златые игры первых лет

И первых лет уроки,

Что вашу прелесть заменит?

О родина святая,

Какое сердце не дрожит,

Тебя благословляя?

Лирика Жуковского обогатила русскую поэзию новыми образами и ощущениями, внесла в нее что-то таинственное, тревожное, грустное, невыразимое, необъяснимо прекрасное: «Чем опять душа полна? Что опять в ней пробудилось?»

Интимная лирика Жуковского выражает чувства дружбы и любви, искусно передает тончайшие переливы переживаний, оттенки психологического состояния лирического героя. Поэт воспевает дружбу как «святой союз», сопровождающий людей до гроба («Дружба», «К Батюшкову»).

Главная тема лирики Жуковского — любовь. Это таинственное родство душ, не подвластное «ни времени, ни месту», она чиста и вечна («О милый друг...»). Взаимная любовь, не знающая общественных различий, — небесное блаженство. Но кончается оно, как правило, драматично — утратой любимого существа («Кольцо души— девица...», «Минувших дней очарованье») — и превращается в мучения разлуки («К востоку, все к востоку...»), в тоску воспоминаний («Воспоминание»). Но и в муках любви Жуковский видит надежду, жизнь сердца, красоту: «Страданье в разлуке есть та же любовь».

Природа в лирике Жуковского всегда одухотворена, эмоциональна. Она — зеркало человеческой души, отражение переживаний. Пейзаж для поэта — повод, чтобы выразить психологическое состояние лирического героя. Жуковский улавливает тончайшие оттенки явлений и состояний природы: «легкий трепет ивы», «померкшие края облаков». Но и в этих мимолетных оттенках поэт ощущает дыхание вечного и непостижимого (элегия «Море», стих-я «Цветы», «Утренняя звезда»).

Элегия – песня грустного содержания, отражающая размышления о бренности всего земного, быстротечности жизни, о несчастной любви. Этот жанр соответствовал состоянию души романтика, неудовлетворенного реальностью. В элегии «Море» выражена и такая особенность произведений романтиков, как склонность к символике, иносказанию. В этом стихотворении выделяются три основных символических образа: море, небо, буря. Взаимодействие между ними определяет и особенность композиции стихотворения, в котором можно выделить три части. В первой части произведения мы видим гармонию неба и моря, при этом первое выражает душу романтика, открытую всему прекрасному, в второе, то есть небо, выражает идеальный мир. Море названо лазурным, поскольку оно отражает голубизну неба:

Ты чисто в присутствии чистом его…

Ты льешь его светозарной лазурью

Анафора, в данном случае это повторение местоимения «ты» в начале строки, тоже выражает эту связь. Именно благодаря этой связи море названо спокойным. Впечатление гармонии, спокойствия передает и сам ритм стихотворения. Избранный Жуковским стихотворный размер (четырехстопный амфибрахий) передает это размеренное движение волн:

Безмолвное море, лазурное море

Стою очарован над бездной твоей.

Образ моря создается и с помощью ассонансов и аллитераций. Повторение гласных «о» и «е» и сонорных согласных «м» и «л» создает впечатление размеренного движения. Мы как будто слышим звук накатывающихся волн. Во второй части стихотворения появляется новый символический образ – буря. И сразу резко меняется настроение, оно становится тревожным, потому что небо закрывается тучами, нарушается его связь с морем, нарушается гармония. Буря символизирует смуту реальной жизни, отлучающую поэта от идеального мира, мешающую достижению гармонии. В связи с изменением настроения меняется и характер аллитерации. Теперь повторяются не сонорные согласные, а рычащее «р», передающее драматизм происходящего:

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу…

В третьей части стихотворения море одерживает победу над бурей. Но возвращения изначальной гармонии не происходит, потому что все пронизано страхом перед тем, что буря может повториться. Эта внутренняя тревога передается через сочетание противоположных понятий:

Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,

Ты, небом любуясь, дрожишь за него…

Через символические образы в этом стихотворении автор показывает недолговечность гармонии. Реальная жизнь всегда будет мешать достижению идеала, но это не означает, что к нему не нужно стремиться.

Стоит прочесть две-три строфы из стихотворения «Вечер».

Уж вечер... облаков померкнули края,

Последний луч зари на башнях умирает;

Последняя в реке блестящая струя

С потухшим небом угасает.

Как слит с прохладою растений фимиам! Как сладко в тишине у брега струи плесканье! Как тихо веянье зефира по водам И гибкой ивы трепетанье!

Поэт обнаруживает тонкое знание природы, чуткий слух и острое зрение, музыкальность.

Обращение к внутреннему миру, переживаниям человека вызвало необходимость поиска художественных средств, способных передать тончайшие движения души. Так, например, Жуковский часто использует прием олицетворения душевного состояния, существующего как бы независимо от воли человека (мечта «воскресла», воспоминание «живет»). Важны в лирике Жуковского эмоциональные эпитеты, говорящие не о самом предмете, а о впечатлении, которое он производит (отдаленный звон — «унылый», пение соловья — «сладостное»), риторические вопросы, восклицания, обращения к эмоциям, чувствам читателей: «Ах! найдется ль, кто мне скажет, очарованное Там?» («Славянка»).

В отличие от логически ясных текстов классицистов в произведениях Жуковского широко используется многозвучность поэтического слова, его добавочный смысл, что было важным открытием («Душа полна прохладной тишиной»). В отличие от сентименталистов поэт раскрывает красоту жизни души, переживает вместе с героем его душевное состояние, а не просто указывает на внутренний мир человека как на главный источник счастья. От сентименталистов Жуковского отличает и характерная для романтиков устремленность в чудесный и таинственный мир, будто бы существующий за пределами земной, реальной жизни. Но крупицы, мгновения этого блаженства, казалось ему, доступны человеку и здесь, на земле. Такие мгновения особенно прекрасны в жизни человека («Весеннее чувство», «Мотылек и цветы»).

Ведущим жанром в творчестве Жуковского-романтика была баллада, лиро-эпическое произведение чаще всего легендарного, исторического, необычного и драматико-героического характера. Баллада — это жанр, любимый романтиками. По своему происхождению он восходит к средневековой народной поэзии. В балладе есть черты и рассказа. и песни одновременно. Это чаще всего необыкновенная история.

О Жуковском заговорили в 1808 г., когда он опубликовал балладу «Людмила» — вольный перевод «Леноры» немецкого поэта Г. А. Бюргера. Средневековой легенде о невесте и видении ей жениха, убитого в дальнем сражении, Жуковский придает ярко выраженный национальный колорит. Появление этой баллады положило начало новому этапу в развитии отечественной поэзии.

Опираясь на тот же сюжет, Жуковский позже создал оригинальную балладу «Светлана» (1808—1811). Она связана с русскими обычаями и поверьями, фольклором, песенно-сказочной традицией. Предмет баллады — гадания девушки в крещенский вечер. Образ Светланы — первый в русской поэзии художественно убедительный, психологически правдивый образ русской девушки. Она то молчалива и грустна, тоскуя по безвестно исчезнувшему жениху, то пуглива и робка во время гадания, то растерянна и встревоженна, не зная, что ее ждет. Романтизм баллады — в условном пейзаже, необычном происшествии, в указании на то, что главное и вечное — в каком-то ином мире, а земная жизнь кратковременна. С образом Светланы Жуковский связывает мысль о торжестве любви над смертью.

Светлана — героиня баллады, написанной, как и другая баллада Жуковского, «Людмила», на тему «образцовой» баллады немецкого поэта Г.-А. Бюргера «Ленора», — возвращение жениха-мертвеца за своей невестой и их путь к гробу. «Светлана» — попытка создания идеального национального характера, «русской души», какой ее видел и понимал поэт. Отличительные черты этого характера-души — чистота, кротость, покорность Провидению, верность, нежность и светлая грусть. Для изображения своей героини поэт использовал фольклорные краски, стилизуя ее — в сентиментальном ключе — под девушку из народной песни или сказки.

Грустная Светлана гадает в крещенский вечерок у зеркала о своем милом. Появляется ее жених и говорит ей, что небеса укротились, ропот ее услышан. Он зовет ее за собой, сажает в сани, и они едут по снежной степи. Светлана видит Божий храм, в котором кого-то отпевают. Наконец сани подъезжают к хижине. Кони и жених исчезают. Героиня, перекрестившись, входит в дом и видит гроб. Из него встает мертвец и тянет к ней руки. Но Светлану спасает чудесный голубок, закрывающий ее крыльями от страшного призрака. В последнем героиня узнает своего милого и — пробуждается. В финале появляется живой и невредимый жених. Герои соединяются и играют свадьбу.

Образы и сюжет «Людмилы» («Леноры») переосмысляются в «Светлане»: явление мертвеца невесте оказывается страшным сном-обманом (жених не умирал, привидевшийся во сне призрак, очевидно, демон-соблазнитель, от которого героиню оберегает евангельский голубок), снимается важный мотив вины героини (для появления страшного жениха Светлана не давала никакого повода); балладная смерть героев оборачивается их счастливым соединением.

Грустная Светлана в отличие от отчаявшейся Людмилы не ропщет на судьбу, не зовет на суд Творца, но молит «ангела-утешителя» утолить ее печаль, она набожна и безгрешна. Поэтому темные силы не властны погубить ее чистую душу. Неумолимый рок уступает место благому Провидению.

В «Светлане» все наоборот: героиня невинна, «вещий сон» не сбывается, что совершенно исключительно как для балладного жанра, так и для фольклорного, святочного, истолкования сна; стихотворение заканчивается свадьбой героев. Балладная логика разрушается, счастливый, сказочный финал опровергает традиционную схему. Светлана — небалладная героиня, помещенная волею автора в чуждый ее природе жанровый мир: традиционные для баллады ужасы — лишь испытание ее веры. Ее светлая душа оказывается сильнее ночного мрака, вера и любовь вознаграждаются. Само имя героини имеет несвойственную жанру этимологию: оно задает в стихотворении тему света, противостоящего балладной тьме и побеждающего ее. (Не случайно баллада «Светлана» заканчивается ранним утром, в то время как действие «Людмилы» — и «Леноры» — не выходит за пределы ночи.)

Светлана — один из важнейших для Жуковского поэтических образов, связывающий воедино его судьбу и творчество. Имя Светлана стало литературным именем этой женщины — адресата многих стихотворных посланий как Жуковского, так и Н. М. Языкова, И. И. Козлова. Имя Светлана стало для Жуковского и его друзей символическим обозначением особого миросозерцания и мироощущения, «светлой» веры, призванной осветить своим присутствием мрачную существенность жизни; оно оказалось своего рода чудесным талисманом, защищающим от злых сил.

Финал стихотворения приподнят и торжествен. Солнечный свет, крик петуха, звон колокольчика - все резко контрастирует с мрачным сном. Автор прямо обращается с пожеланием ей счастья:

Будь вся жизнь ее светла,

Будь веселость, как была,

Дней ее подруга.

А. С. Пушкин использовал «молчаливый и грустный» образ Светланы для характеристики своей героини Татьяны («Евгений Онегин», гл. 3, строфа V). Образ Светланы имеет бесчисленное число литературных отголосков.

Как и во многих других романт. произведениях, в балладе «Светлана» отражается народный быт, изображаются народные обряды, в ней народный в своей основе склад поэтической речи. Ощущение атмосферы народности возникает уже в самых первых стихах баллады, в характерных для народного быта словах и выражениях, например: «счетное зерно» (отборное зерно), «подблюдны песни» (те, которые пелись при гадании) и др.

Баллада «Светлана» — романтическая не только по жанру, не только благодаря чертам народности, но и по другим признакам. В ней характерный романтический пейзаж — вечерний, ночной. В ней сюжет, основанный на таинственном и страшном: такие сюжеты особенно любили немецкие романтики. В ней романтические мотивы привидений, оживающих мертвецов, что нам часто встречается в сказках.

Этот отчасти сказочный и романтический мир в балладе Жуковского согрет верой в торжество доброго и авторской любовью к героине. Они-то и сообщают и самой героине, и всему, что с нею связано, черты живой жизни. Сказочная история, рассказанная поэтом, становится как бы подлинной, вполне реальной. Для героини баллады все дурное оказывается сном, дурное кончается с пробуждением. Поэт, сказочник является в балладе творцом доброго.

В. А. Жуковский приобрел славу оригинального писателя именно как создатель баллад. Хотя большинство сюжетов для них были заимствованы из европейской литературы, но он отбирал лишь те, которые соответствовали его мировосприятию, «прививая к чужой идее свою собственную». В его лучших балладах, таких как «Ивиковы журавли», «Эолова арфа»» «Лесной царь», «Перчатка», читателю открывается совершенно новый мир — мир европейского и русского средневековья, художественно переосмысленного поэтом.

Балладам Жуковского присущ высокий нравственный пафос. Великодушные герои и злодеи-преступники, добродетельные жертвы и силы зла резко противопоставлены друг другу. Справедливость торжествует, преступник несет заслуженную кару.

В. А. Жуковский был выдающимся переводчиком. Он познакомил русских читателей с лучшими образцами европ. литературы. Переводил Дж. Г. Байрона, В. Скотта, Ф. Шиллера, И. В. Гете, Лафонтена, именно ему принадлежит первый стихотворный перевод «Слова о полку Игореве». Жуковский считал, что переводчик «должен иметь одинаковое искусство слога, одинаковую силу в уме и чувствах» с переводимым писателем. «Переводчик в прозе... раб, переводчик в стихах — соперник»,— утверждал он.

Жуковский посвятил свое искусство раскрытию внутреннего мира человека. Он дал русской поэзии «сердце и душу» (В. Г. Белинский). Жуковский был ближайшим учителем Пушкина, его творчество повлияло на поэзию Б. А. Баратынского, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока.

ТВОРЧЕСТВО ЖУКОВСКОГО (вариант 2)

Жуковский и сентиментализм

Жуковский начал свою деятельность как ученик Карамзина. В ранних его произведениях мы находим все основные черты сентиментализма: и повышенную чувствительность, и культ природы, и идеализацию деревенской жизни.

Первым крупным произведением Жуковского была элегия «Сельское кладбище» (1802). Стихотворение представляло собой перевод сентиментального произведения английского поэта Грея, но Жуковский внёс в него много изменений. Автор с глубоким сочувствием говорит в нём о трудовой жизни крестьян и об их судьбе. Стих-е начинается так:

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;

Шумящие стада толпятся над рекой;

Усталый селянин медлительной стопою

Идёт, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

В туманном сумраке окрестность исчезает...

Повсюду тишина, повсюду мёртвый сон;

Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,

Лишь слышится вдали рогов унылый звон.

Читатели почувствовали в стих-и мягкость и благозвучие слога, каких ещё не знала русская литература.

В «Сельском кладбище» Жуковский не выходит ещё из рамок сентиментализма. Ночной пейзаж с тусклым светом луны любили и сентименталисты.

Общий характер

В русской литературе он Жуковского, выполнил роль родоначальника нового направления — романтизма. Основное содержание поэзии Жуковского — внутренний мир человека, мир сердечных чувств. Счастье своё он видит не в общественной борьбе, а в мечтах. Сфера его поэзии — интимная, внутренняя жизнь личности.

Одной из основных тем поэзии Жуковского является тема несчастной любви. Особенно много грустных стихотворений вызвано историей неудачной любви поэта к М. А. Протасовой. Отказавшись от личного счастья, поэт воспевает «минувших дней очарованье». Прошлое его волнует больше, чем настоящее:

Минувших дней очарованье, Зачем опять воскресло ты?

Кто разбудил воспоминанья И замолчавшие мечты?

Шепнул душе привет бывалый, Душе блеснул знакомый взор;

И зримо ей в минуту стало Незримое с давнишних пор.

О милый гость, святое прежде, Зачем в мою теснишься грудь?

Могу ль сказать: живи — надежде? Скажу ль тому, что было: будь?

Воспоминания для Жуковского — это лучи, освещающие потёмки жизни. Жуковский превратился в певца утрат, в певца прошедшего. Он весь во власти меланхолических воспоминаний. «Воспоминания и я — одно и то же», — заявляет поэт. Для него «прекрасное только то, чего нет». Грусть по какому-то недостижимому идеалу, тоска о прошлом, о милом прежде, недовольство настоящим — вот что наполняет душу поэта.

Но воспоминание — это одно, а реальная действительность, окружающая человека, — это другое.

По своим общественным взглядам Жуковский принадлежал к консервативным слоям русского дворянства. Самодержавие он считал единственной законной формой правления. Всякие проявления общественной борьбы и протеста он отрицал. Лира его не умела возмущаться и протестовать. Вот почему восстание декабристов ему казалось возмутительным и страшным событием. И вот почему его поэзия полна мотивами примирения и успокоения.

Взор Жуковского был устремлён не в современность и не в будущую жизнь общества, а в прошлое. И он уходит мечтами в чудесный мир легенд, в поэзию средневекового рыцарства, в жизнь легендарного Востока. Его манит к себе всё далёкое, экзотическое. В его романтическом воображении прошлое выступает в тумане веков светлым, красивым призраком с мягкими, поэтическими очертаниями. Идеализация средневековья с его рыцарством и трубадурами составляет одну из главных черт романтизма Жуковского.

Жуковский переводит самые разнообразные баллады, в которых изображается жизнь античных времён и средневековья. К числу их относятся, например, баллады Шиллера «Поликратов перстень», «Кубок», «Перчатка» и др., восточные поэмы «Рустем и Зораб», «Наль и Дамаянти» и др. Многие из этих произведений стали впервые известны русским читателям именно по переводам Жуковского.

Любимой поэтической формой Жуковского становится баллада — жанр, занявший в эпоху романтизма такое же место, как ода в эпоху классицизма. Под балладой разумелось в то время небольшое сюжетное стихотворение фантастического, исторического или героического содержания, чаще всего лирически окрашенное.

Баллады «Людмила» и «Светлана»

Первой балладой Жуковского, обратившей на себя внимание читателей, была «Людмила», переделанная из произведения-Бюргера «Ленора». Действие баллады «Светлана» раскрывается в обстановке русской народной жизни: мы находим в ней и народное гадание на святках, и пение подблюдных песен, и т. п. Содержание баллады фантастическое. Разъясняя счастливый, идиллический конец баллады, Жуковский пишет:

Вот баллады толк моей: «Лучший друг нам в жизни сей

Вера в провиденье. Благ зиждителя закон:

Здесь несчастье — лживый сон, Счастье — пробужденье.

Этими словами Жуковский хочет сказать, что не следует гадать о будущем, а нужно ввериться судьбе, и всё будет хорошо. Религиозное мировоззрение Жуковского сказалось в данном случае в том, что судьба отождествляется у него с «провидением», с предвечными законами «зиждителя», т. е. бога.

В балладе «Светлана» отчётливо видны черты романтизма Жуковского:

1) увлечение народной стариной, народными преданиями и. поверьями;

2) интерес ко всему фантастическому, таинственному;

3) использование баллады как одного из романтических жанров.

Обрисовка героев баллады дана в духе народного творчества: жених Светланы представлен как «добрый молодец со сладостными устами», Светлана — как кроткая русская девушка.

Признать эту балладу выражением подлинного народного творчества мешает, однако, односторонний показ в ней русской действительности, далёкий от историзма. Жуковский часто переносит в своё творчество элементы народной поэзии, но использует мотивы народного творчества для идеализации старины.

Одной из характерных черт романтического стиля Жуковского является его искусство живописать картины природы. Жуковский окрашивает эти картины романтическим настроением. Утро ли встаёт перед нами или вечер, буря ли описывается или тишина — всё исполнено у него какого-то особого очарования.

В описаниях Жуковского мы находим и нежную мелодию звуков, и тонкое проникновение в запахи и краски природы. Таких изящных описаний пейзажей русская литература до Жуковского ещё не знала.

«Море»

В элегии «Море» поэт выразил свою тоску по чему-то далёкому, идеальному. Поэта поражает безмолвие моря, его таинственный отблеск. Он очарован, и ему кажется, что море дышит. В нём своя жизнь, свои тайны. Смятенной любовью, тревожной думой наполнено море, и поэт хочет разгадать его тайну. Он обращается к нему, словно к живому существу: «Что движет твоё необъятное лоно? Чем дышит твоя напряжённая грудь?» Но море по-прежнему безмолвно, и поэту кажется, что оно томится в земной неволе. Море бьётся и воет, когда собираются тучи.

В «Море» Жуковский изображает свою собственную поэзию, которая вечно стремится найти связь таинственного с небесным. Символика этого стихотворения ясна: море — это душа человека, небо — идеал, тучи — жизнь, мешающая достижению идеала.

«Певец во стане русских воинов»

Поэтическое творчество Жуковского было глубоким выражением интимных настроений поэта. Даже в стихотворениях, написанных в торжественном стиле, Жуковский остаётся верен себе. К таким относятся «Певец во стане русских воинов», «Певец в Кремле», «Песнь барда». Наиболее значительное из них — «Певец во стане русских воинов» (1812).

По теме и по строению «Певец во стане русских воинов» выпадает из общего стиля романтической поэзии Жуковского. Произведение построено по принципу хвалебных од классицизма.

Произведение делится на ряд тостов, провозглашаемых певцом. Он произносит тосты и за знаменитых русских полководцев: Святослава, Дмитрия Донского, Петра Великого и Суворова, — и за царя, и за героев Отечественной войны 1812 года, и за дружбу, и за мщение, и за любовь, и за поэзию. Один из кубков он поднимает за отчизну:

Отчизне кубок сей, друзья! Страна, где мы впервые

Вкусили сладость бытия, Поля, холмы родные,

Родного неба милый свет, Знакомые потоки,

Златые игры первых лет И первых лет уроки, —

Что вашу прелесть заменит? О Родина святая,

Какое сердце не дрожит, Тебя благословляя?

Произведение написано в торжественно-приподнятом стиле. Искусственная форма приподнятой оды и условные приёмы описания, заимствованные из поэтики классицизма, повлекли за собой в произведении искусственность изображения обстановки и героев сражения. В стихотворении описывается боевое событие 1812 года, между тем в сражении свистят не ядра и пули, а стрелы, генералы рисуются не в шинелях и фуражках, а в броне и шлемах, в руках у них не сабли, а мечи и щиты. Всё это не что иное, как риторический приём описания, свойственный поэзии классицизма.

Несмотря на явные следы классицизма в построении оды, она всё же носит отпечаток романтического стиля поэзии Жуковского. Он сказался в глубоком лиризме, окрашивающем оду, и в мягких тонах зарисовки природы, и в свойственной Жуковскому вере в загробную жизнь, и т. п.

Жуковский – переводчик

Жуковский был замечательным переводчиком. Особенно много перевёл он произведений английских поэтов (Грей, Вальтер Скотт, Томас Мур, Байрон, Юнг и др.) и немецких (Шиллер, Гёте, Бюргер, Уланд, бр. Гримм и др.). При этом Жуковский переводил только тех поэтов, творчество которых было наиболее созвучно его настроениям. Поэтов бурных, протестующих и поэтов-сатириков он избегал. Так, из Байрона он перевёл только одну поэму («Шильонский узник»), а песен Беранже совсем не касался.

Переводы Жуковского вполне равняются оригиналам. Сам Жуковский считал, что «подражатель-стихотворец может быть автором оригинальным, хотя бы он не написал ничего собственного. Подражатель в прозе есть раб; переводчик в стихах соперник». Именно такое отношение к деятельности переводчика давало Жуковскому право заявить: «У меня всё чужое — и всё однако же моё». Действительно, у Жуковского всё своё. Все оригиналы он обычно переделывал в соответствии со своим личным мировоззрением и настроением. Переводы Жуковского познакомили русское общество со множеством произведений западноевропейской, античной и восточной поэзии, которые до тех пор были неизвестны в России.

Значение творчества Жуковского

Жуковский явился у нас основоположником мечтательного, пассивного, консервативного романтизма, уводившего читателя от жизни в мир туманных грёз. Тем не менее значение его в истории русской литературы очень велико. Белинский писал: «Жуковский, этот литературный Колумб Руси, открывший ей Америку романтизма в поэзии, по-видимому, действовал как продолжатель дела Карамзина, как его сподвижник, тогда как в самом деле он создал свой период литературы, который не имел ничего общего с сентиментализмом." Жуковский внёс романтический элемент в русскую поэзию. Вот его великое дело, вот его великий подвиг». Жуковский, по словам Белинского, внёс в русскую поэзию тот элемент, которого недоставало в поэзии Державина: мечтательную грусть, задушевность и сдержанность.

Очень важна была роль Жуковского в усовершенствовании формы русского стиха. Он выработал свой выразительный язык, необычайно музыкальный и мелодичный. Критика его времени так определяла этот язык: «Его звуки — мелодия, тихое роптание ручейка, лёгкое веяние зефира по струнам воздушной арфы» (Н. Полевой). Такой музыкальности стиха Жуковский добивался главным образом путём обогащения метрики, т. е. размеров и ритмов стиха. Мы находим у него и амфибрахий («Лесной царь», «Море»), и дактиль («К самому себе»), и анапест («Замок Смальгольм»), и чередование дактилической рифмы с мужской (песня «Отымает наши радости без замены хладный свет ...»), и чередование четырёхстопного и трёхстопного анапеста («Замок Смальгольм»), и гекзаметр («Одиссея»), и белый стих («Теон и Эсхин»).

Если Карамзину принадлежит большая заслуга в развитии русской прозы, то Жуковскому такая же роль принадлежит в развитии русского стиха. «Без Жуковского мы не имели бы Пушкина», — писал Белинский.

11