| Вступительное слово учителя (7 мин) | Закройте глаза, представьте себе, что сегодня воскресенье, не надо идти в школу, вы можете спать, сколько захочется. И вот вы наслаждаетесь тем, что не надо никуда торопиться. Но около 10 часов начинаете ощущать, что вас что-то разбудило. Вы открываете глаза и тут же закрываете их снова: ослепительный солнечный луч пробился между шторами и светит вам прямо в лицо. Вы встаете, подходите к окну, пошире раздвигаете занавески и… Что же вы видите? Там, за окном, во дворе, где еще вчера было пасмурно и сыро, а под ногами хлюпала грязь, сегодня все сияет ослепительной белизной – за ночь навалило снегу, и он… Но тут я остановлюсь. Как часто мы видим все, что нас окружает, но не умеем вслушиваться, всматриваться, а значит, и замечать того, что доступно лишь некоторым: писателям, художникам, поэтам. А может, они и не особенные, может, этому можно в какой-то степени научиться? Вот вам творческая задача: представьте себе картину, которую бы вы увидели в воскресное утро из окна своего дома, постарайтесь нарисовать ее как можно точнее. Словами, конечно, но так, чтобы и мы могли ее вообразить. Всего 5-6 предложений. Но только не говорите избитых фраз, типа «белый снег», «голубое небо», «яркое солнце». А помогут вам в этом картины русских живописцев, которыми сегодня оформлен наш стенд, и музыка А.Вивальди «Времена года. Зима». | Включается аудиозапись (А.Вивальди «Времена года.Зима») |

| Беседа по прочитанному | - Какие слова вам не понятны? Нега – наслаждение (устар.) Взор – взгляд, но в тексте – глаза (устар.) Вечор – вчера (диал.) Нынче – сейчас (устар.) Озарена – освещена (устар.) Велеть – приказать (устар.) Запречь – запрячь, запрягать (устар.) Предадимся – отдадимся (устар.)

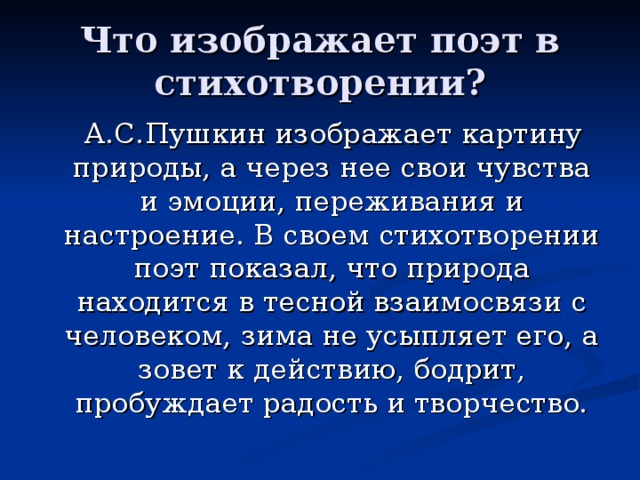

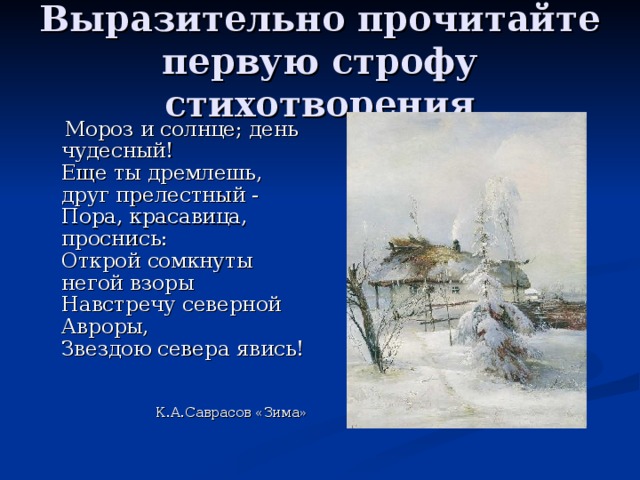

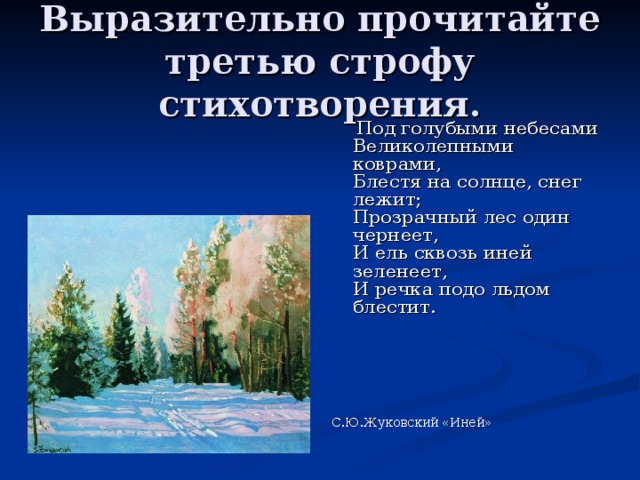

Проблемный вопрос: - Что описывает поэт? Утро, лес, небо, снег… Запомним ответ, а в конце урока попробуем ответить на этот вопрос еще раз. Посмотрим, изменится ли наше мнение. - С какой целью он использует контрастное описание природы? Пушкин хочет подчеркнуть великолепие зимнего утра в сравнении со вчерашней бурей. - Найдите в тексте повтор. И ель… И речка… Комментарий учителя: такой прием, заключающийся в повторении одних и тех же слов в начале нескольких стихотворных строк, называется анафорой. - Обратим внимание на то, что постепенно от любования красотой природы поэт переходит к описанию интерьера (внутреннего пространства здания, помещения), передаче ощущения домашнего покоя. Можно ли услышать, что происходит в доме? Послушаем: …Веселым треском Трещит затопленная печь. - Какие согласные звуки помогают передать треск дров в печи? Согласные звуки [т],[р],[с],[щ],[с]. Комментарий учителя: Такой прием звукописи (созвучие согласных) называется аллитерацией. - Каковы особенности лексики стихотворения? Пушкин использовал в одном стихотворении высокие, книжные слова, разговорные, устаревшие, диалектные. Таким образом, читатель может наблюдать соединение слов разных стилей в одном стихотворении. - Выразительное чтение первой строфы учеником. Беседа по вопросам. Какое настроение создается в первой строфе? С помощью каких средств? Лексика первой строфы: «мороз», «солнце», «чудесный», «друг прелестный» - создает настроение радости, бодрости, восхищения природой. - Прочитаем вторую строфу (читает выразительно ученик). Как и почему меняется настроение во второй строфе? Лексика второй строфы задает тревожный тон, создает мрачное настроение: «злилась», «мутном», «печальная», «тучи». Противопоставление подчеркивает выразительность стиха, усиливает впечатление от красоты природы в дальнейшем описании. Комментарий учителя: Такой литературный прием в литературоведении называется антитезой. - Если бы не было второй строфы, изменилось бы настроение стихотворения? Да, исчезла бы острота восприятия, чувство удивления, неожиданности. - Читаем выразительно третью строфу (читает ученик). Обратим внимание на то, что паузами поэт подчеркивает переход от грустных воспоминаний к радости: И ты печальная сидела (пауза) – А нынче… (пауза) посмотри в окно… Комментарий учителя: Мы уже знаем, что сравнение обычно выражается оборотами со словами «как», «как будто», «словно». Найдем в тексте такое сравнение (Луна, как бледное пятно). Но сравнения могут быть выражены и существительными в творительном падеже: «великолепными коврами… снег лежит». Есть ли в тексте еще подобные конструкции? Да, «звездою севера явись». - Какими красками можно нарисовать природу, изображенную в третьей строфе? Чистыми, прозрачными оттенками: голубой, серой, серебристой. - Какие образы, эпитеты, слова повторяются в стихотворении и с какой целью? Однокоренные слова «блестя», «блеском» передают ощущение праздничности, нарядности природы. Эпитет «милый» встречается дважды: «друг милый» и «берег, милый для меня». Это создает настроение радостного и немного печального умиления. - Куда стремиться лирический герой из уюта комнаты? Герой мечтает о стремительном беге коня, который даст ощущение воли, свободы, простора. В этом проявляется единство красоты человека, природы, жизни. | запись на доске и в тетрадях значений устаревших и диалектных слов, в ходе работы обращаемся к толковому словарю

Вопрос и ответ на него записаны на доске

определение записывается в тетради: Анафора (греч.) – повтор одинаковых слов в начале стихотворной строки или прозаической фразы

определение записывается в тетради: Аллитерация (лат.) – повторение в стихах или прозе одинаковых, созвучных согласных звуков для усиления выразительности художественной речи

определение записывается в тетради: антитеза – противопоставление слов, образов, эпизодов для передачи мысли и чувства, усиления выразительности речи

|

![Можно ли услышать, что происходит в доме? … Веселым треском Трещит затопленная печь Согласные звуки [ р ] , [ т ] , [ с ] , [ щ ] помогают передать треск дров в печи](https://fhd.multiurok.ru/0/b/5/0b527481d1919aa6f674c1e5fcb4567dafd2689e/img_phpw7ZtuF_Pushkin-_Zimnee-utro_1_15.jpg)